Сравнительный анализ структуры и тенденций застройки крупнейших городищ чепецкой культуры Иднакар, Учкакар и Гурьякар (Предуралье)

Автор: Журбин И.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты междисциплинарных исследований трех крупнейших средневековых городищ IX-XIII вв. н.э., расположенных в среднем течении р. Чепцы (северная часть Удмуртской Республики), - Солдырского IИднакар, Кушманского Учкакар и Гординского I Гурьякар. Для определения общих тенденций и характерных особенностей их структуры и планировки проведена геофизическая съемка методами электро- и магниторазведки. Соотнесение карты геофизических аномалий с результатами раскопок позволило решить две взаимосвязанные задачи: получить археологические данные для исторических реконструкций и оценить достоверность результатов геофизических исследований. На всех поселениях выявлены неизвестные ранее линии обороны; установлено, что планировка внутренних частей городищ была близка к рядовой (линейной); выделены зоны преимущественно жилой, хозяйственной и производственной застройки. Показано, что при внешней схожести трех городищ они существенно различаются по структуре и тенденциям застройки. В частности, на Иднакаре и Гурьякаре «присоединенная» территория, защищенная новой линией оборонительных сооружений, использовалась как хозяйственно-производственная периферия; на Учкакаре - преимущественно для жилой и хозяйственной застройки, а хозяйственно-производственная периферия выносилась за границы защищенной территории поселения. Существенное отличие Учкакара состоит и в том, что на его мысовой части не выявлена зона жилой, хозяйственной или производственной застройки, традиционная для чепецких городищ. На Гурьякаре, в отличие от Иднакара и Учкакара, была сформирована эшелонированная система укреплений, которая не предполагала увеличение площади обитаемой части поселения.

Средневековые поселения, чепецкая культура, структура и планировка поселений, оборонительные сооружения, геофизика

Короткий адрес: https://sciup.org/145145976

IDR: 145145976 | УДК: 904+550.8 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.1.120-128

Текст научной статьи Сравнительный анализ структуры и тенденций застройки крупнейших городищ чепецкой культуры Иднакар, Учкакар и Гурьякар (Предуралье)

На территории Предуралья верхнее и среднее течение р. Чепцы составляет уникальный археологический район. В настоящее время здесь известно свыше 300 памятников, основную часть которых объединяют в две хронологически последовательные и генетически связанные культуры – поломскую (конец V – начало IX в. н.э.) и чепецкую (конец IX – начало XIII в. н.э.) [Археологическая карта…, 2004, с. 46– 64]. По уточненным данным к последней отнесено 143 объекта. Ареал их распространения – северная часть современной Удмуртской Республики. Городища (укрепленные поселения) расположены по берегам Чепцы и ее притоков – на мысах между рекой и ручьем, рекой и оврагом или вблизи ручья между оврагами. Топографические особенности мысов предопределили единообразную систему укреплений, состоявших из одной или нескольких линий валов и рвов, которые защищали площадку с напольной стороны. Чепецкие городища существенно различаются по площади, структуре, мощности культурного слоя и, вероятно, играли разную роль в Средневековье [Иванова, 1998, с. 217–224]. Три крупнейших городища – Иднакар, Гурьякар и Учкакар (рис. 1) – рассматриваются как опорные средневековые центры в бассейне р. Чепцы.

С целью выявления общих тенденций и характерных особенностей формирования структуры и планировки данных поселений проведена геофизическая съемка методами электро- и магниторазведки. Принципиально важным являлось соотнесение карты геофизических аномалий с результатами раскопок. Это позволило решить две взаимосвязанные задачи: получить археологические данные для исторических реконструкций и оценить достоверность результатов геофизических исследований.

Городище Иднакар

Солдырское I городище Иднакар находится в 2 км к западу от д. Сол-дырь Глазовского р-на Удмуртской

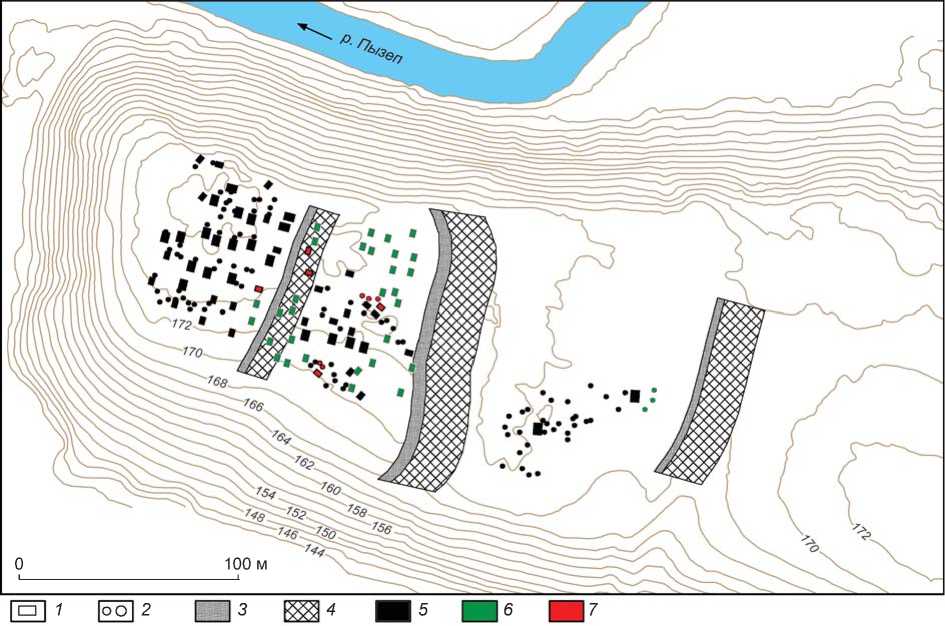

Республики, в настоящее время включено в пределы административных границ г. Глазова. Оно занимает обширный мыс высокой коренной береговой террасы, образованный долинами р. Чепцы и ее правого притока р. Пызеп. С востока, с напольной стороны, визуально фиксируются два мощных вала, внешний ограничивает площадку, средний делит ее на две примерно равные части (рис. 2, в ). В результате раскопок С.Г. Матвеева (1927–1928 гг.) была выявлена внутренняя линия обороны, не выраженная в рельефе. Контур внутренних оборонительных сооружений восстановлен по геофизическим данным.

Иднакар упоминается в переписях XVII в., первые описания его как археологического памятника содержатся в работах А.А. Спицына [1893, с. 73– 74] и Н.Г. Первухина [1896, с. 66–70]. Большие раскопки методом взаимно перпендикулярных траншей в 1927–1928 гг. провел С.Г. Матвеев (результаты исследований не опубликованы). С 1974 г. памятник исследовала археологическая экспедиция Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН под руководством М.Г. Ивановой. В результате раскопок изучены все структурные части городища (внутренняя, средняя и внешняя) и линии укреплений (рис. 3).

С 1992 г. параллельно с археологическими исследованиями проводились геофизические измерения. Электропрофилирование и электротомография вы-

Рис. 1. Расположение поселений чепецкой культуры.

1 – укрепленные (городища); 2 – неукрепленные (селища).

а

■ шурфы

0 150 м

б

р. Пызеп

Р' 0 30 м

200 м

Рис. 2. Планы крупнейших городищ бассейна р. Чепцы.

а – Гординское I Гурьякар IX–XIII вв. [Иванова, 1998, рис. 103, 1 ]; б – Кушман-ское Учкакар IX–XIII вв. [Иванова, 1998, рис. 103, 4 ]; в – Солдырское I Иднакар IX– XIII вв. (теодолитная съемка, В.И. Морозов, 1993 г.; дополнение – А.Н. Кириллов, 2009 г.).

в

полнены на участках, где не предполагались раскопки, в первую очередь на северной и южной периферии средней части городища [Иванова, Журбин, 2006, с. 72–74], а также вдоль всех трех линий оборонительных сооружений [Иванова, Журбин, Кириллов, 2013]. В некоторых местах геофизические данные были проверены раскопками (рис. 3). Таким образом, практически вся территория Иднакара, за исключением разрушенных участков, охвачена междисциплинарными исследованиями.

Сравнительный анализ комплекса данных показал, что планировка внутренней и средней частей городища была близка к рядовой (линейной). Постройки прямоугольной формы в большинстве случаев длинной стороной были ориентированы по линии север – юг. На внешней части явной закономерности в расположении сооружений не прослеживается.

Также определены тенденции застройки площадки городища. Во внутренней и средней частях (участки А, Б; рис. 4, а; табл. 1) преимущественно находились жилые и хозяйственные постройки. При этом жилища концентрировались в центре площадки, а хозяйственные и редкие производственные сооружения располагались вдоль южного и северного склонов мыса [Иванова, 1998, с. 29–30]. Поздние нежилые постройки обнаружены на участке разрушенного вала и рва внутренней линии укреплений (см. рис. 3; 4, а, линия 1). По археологическим данным, не позднее XI в. вал был выровнен, а ров заполнен глиной, срезанной с вершины вала [Там же, с. 20–22], после чего эта территория активно использовалась. Там вскрыты производственные сооружения, связанные с обработкой металлов. На границе вал–ров изучены очаг и яма, которая, судя по находкам, могла относиться к XI в. На внешней части Ид-накара (участок В; см. рис. 4, а; табл. 1) культурный слой практически не сохранился – разрушен многолетней распашкой. При раскопках в основном выявлены ямы и основания очагов. В заполнении большинства ям найден производственный инвентарь.

При анализе динамики развития поселения прослеживаются схожие принципы организации. На за-

Рис. 3 . Структура и планировка Иднакара.

1 – глиняные площадки; 2 – хозяйственные ямы; 3 – вал; 4 – ров; 5 – объекты, обнаруженные при раскопках; 6 – объекты, выявленные геофизическими методами; 7 – объекты, выявленные геофизическими методами и подтвержденные раскопками.

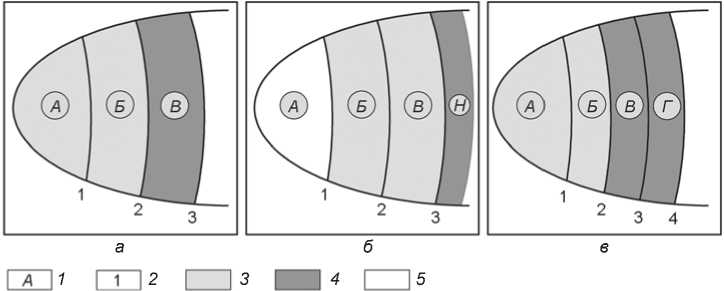

Рис. 4 . Схематическое представление структуры и тенденций застройки городищ. а – Иднакар; б – Учкакар; в – Гурьякар.

1 – обозначение структурных частей; 2 – обозначение линий оборонительных сооружений; 3 – участок преимущественно жилой и хозяйственной застройки; 4 – участок преимущественно хозяйственной и производственной застройки; 5 – принцип застройки не определен.

ключительном этапе существования Иднакара участки хозяйственной застройки во внутренней и средней частях располагались вдоль склонов. Однако, как показали раскопки, жилищам средней части предшествовали постройки хозяйственного и производственного назначения, залегавшие непосредственно на материке. Следовательно, до создания внешней линии укреплений (линия 3; см. рис. 4, а) эта тер- ритория являлась производственной и хозяйственной периферией поселения, которая, видимо, после возникновения новых оборонительных сооружений «переместилась» на внешнюю часть Иднакара [Там же, с. 81].

В целом на городище прослеживается последовательное расширение его площадки. При этом границы «присоединенной» территории определяются новой

Таблица 1 . Тенденции застройки городищ

|

Городище |

Структурные части |

||||

|

А |

Б |

В |

Г |

Н |

|

|

Иднакар |

Жилая и хозяйственная |

Жилая и хозяйственная |

Хозяйственная и производственная |

– |

Не выявлена |

|

Учкакар |

Не определена |

То же |

Жилая и хозяйственная |

– |

Хозяйственная и производственная |

|

Гурьякар |

Жилая и хозяйственная |

» |

Хозяйственная и производственная |

Хозяйственная и производственная |

Не выявлена |

линией оборонительных сооружений, а сам участок используется как хозяйственно-производственная периферия поселения. За пределами внешней линии укреплений культурный слой не выявлен.

Городище Учкакар

Кушманское городище Учкакар является самым западным памятником чепецкой культуры (см. рис. 1). Оно расположено на мысу, образованном берегом реки и глубокой долиной ручья (см. рис. 2, б ). Поверхность ровная, хорошо задернована и покрыта высоким травостоем. На площадке просматриваются две линии укреплений [Археологическая карта…, 2004, с. 200–203]. Городище впервые упоминается в переписях XVII в. В начале 1880-х гг. памятник был обследован А.А. Спицыным, а в середине того же десятилетия Н.Г. Первухин провел пробные раскопки, снял топографический план и купил у крестьян значительную коллекцию вещей. В 1930 г. городище исследовал А.П. Смирнов. Заложенные им две взаимно перпендикулярные траншеи прорезали часть внутренней площадки перед валом и внешнюю часть поселения (см. рис. 2, б ). Было вскрыто 20 сооружений: жилые дома, кладовые, очаги, горны, сараи, загоны для скота. Особенно интересными оказались сыродутные горны, описание которых в дальнейшем использовалось разными авторами, в т.ч. и Б.А. Колчиным [1953, с. 30– 37]. Материалы городища долгое время оставались неопубликованными, впоследствии по инициативе А.П. Смирнова они были введены в научный оборот, датированы IX–XII вв., возможно, первой половиной XIII в. [Иванова, 1976].

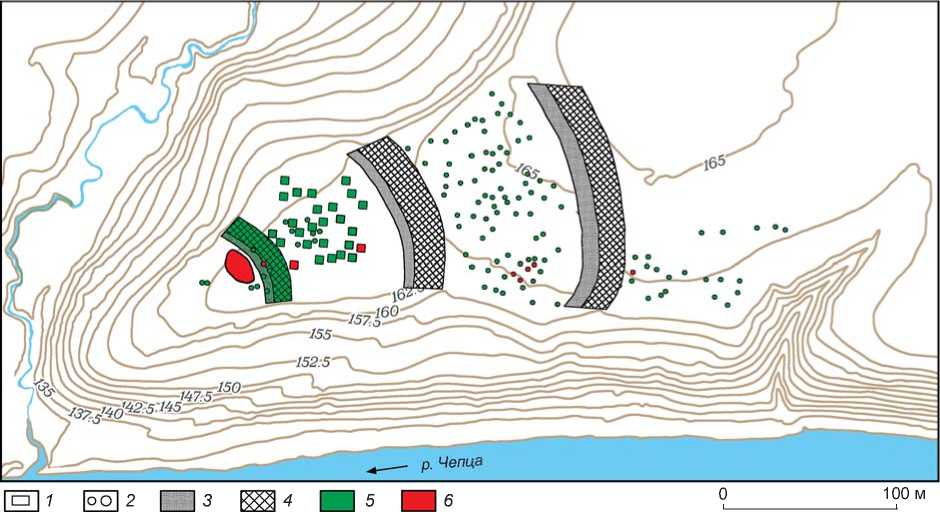

Планомерное изучение Учкакара началось в 2011 г. Алгоритм междисциплинарных исследований отличался от принципов изучения Иднакара. Геофизическая съемка была проведена на всей территории поселения еще до начала раскопок [Журбин, Иванова, 2018]. Это позволило сформировать предварительные представления о его структуре и планировке. В результате последующих целенаправленных раскопок были изучены жилые и хозяйственные сооружения, хозяйственные и производственные ямы, а также внутренняя линия укреплений (рис. 5). На всех структурных частях Учкакара были вскрыты разнообразные объекты планировки. Последующее соотнесение результатов раскопок (менее 2 % территории городища) со сводной картой геофизических аномалий позволило определить структуру поселения и восстановить планировку его структурных частей. Кроме того, получена оценка мощности культурного слоя и степени его сохранности. Впервые на чепецких городищах за пределами укреплений выявлена напольная часть (участок Н; см. рис. 4, б; табл. 1).

Структура Учкакара оказалась более сложной, чем представлялась по внешне выраженным топографическим параметрам. При геофизических исследованиях была выявлена внутренняя, не выраженная в рельефе линия обороны, что подтверждено раскопками [Модин, Журбин, Иванова, 2018]. Это позволило выделить четыре структурные части городища (см. рис. 4, б ; табл. 1): внутреннюю (участок А , ограниченный линией укреплений 1, снивелированной в древности), среднюю и внешнюю (участки Б и В , границы которых определяют оборонительные сооружения линий 2 и 3, выраженные в рельефе), напольную (участок Н за пределами внешней линии укреплений 3).

Планировка и тенденции застройки средней и внешней частей Учкакара (участки Б и В ; см. рис. 4, б ; табл. 1) схожи с внутренней и средней частями Идна-кара (участки А и Б ; см. рис. 4, а ; табл. 1). Постройки располагались нечеткими рядами. При этом на участке В культурный слой практически утрачен в результате многолетней распашки, сохранились только заглубленные объекты – ок. 80 ям (см. рис. 5). Раскопки подтвердили наличие в центральной части участка Б выявленных геофизическими методами жилищ, а на участке В вблизи южного склона мыса – углубленных хозяйственных сооружений сложной конструкции. Обнаруженный очаг с подочажной ямой мог выполнять как отопительную, так и производственную функцию [Иванова, Модин, 2015]. Полученные данные согласуются с описанием результатов раскопок А.П. Смирнова [Иванова, 1976]. Большин-

Рис. 5 . Структура и планировка Учкакара.

1 – глиняные площадки; 2 – хозяйственные ямы; 3 – вал; 4 – ров; 5 – объекты, выявленные геофизическими методами; 6 – объекты, подтвержденные раскопками.

ство вскрытых им сооружений отнесены к жилым или хозяйственным (см. выше). К сожалению, планы этих раскопок не сохранились. Но поскольку большая часть траншеи была расположена в центральной части внешней площадки городища (см. рис. 2, б ), приведенные данные согласуются с предположением о преимущественно жилой и хозяйственной застройке участка В .

В напольной части Учкакара (участок Н ; см. рис. 4, б ; табл. 1) выявлены хаотично расположенные заглубленные объекты. Большинству из них соответствуют биполярные аномалии на магнитограмме, что может быть связано с пирогенным заполнением ям [Скакун, Тарасов, 2000; Федорина, Красникова, Меснянкина, 2008]. Раскопки на месте одной из таких аномалий показали, что она вызвана углубленным производственным сооружением сложной конструкции (см. рис. 5). Кроме того, зафиксированы хаотично расположенные ямы меньшего размера (вероятно, хозяйственные). Выявленная ситуация согласуется с особенностям застройки внешней части городища Иднакар (участок В ; см. рис. 3; 4, а ). Принципиальное отличие Учкакара состоит в том, что достаточно развитая хозяйственнопроизводственная периферия вынесена за границы защищенной части поселения.

Другой отличительной чертой Учкакара является фрагментарная застройка его внутренней части (участок А; см. рис. 4, б; табл. 1). Она расположе- на на стрелке мыса и ограничена линией обороны, не выраженной в рельефе (линия 1; см. рис. 4, б). На этом участке культурный слой практически отсутствует, геофизическими исследованиями выявлены только заглубленные в материк объекты – «котлован» эллипсовидной формы размером 12 × 20 м, а также несколько хаотично расположенных локальных ям диаметром 1–2 м (см. рис. 5). Раскопки показали, что «котлован» представляет собой компактную группу наземных и углубленных хозяйственных сооружений сложной конструкции [Междисциплинарные исследования…, 2018, с. 63–69]. Некоторые разновременные сооружения частично перекрывают друг друга. Кроме того, выделены специфические объекты – выкладки из камней без следов термического воздействия. Они не имеют аналогов на поселениях чепецкой культуры. Специфичная планировка этой части Учкакара и особенности выявленных объектов не позволяют определить принцип ее застройки.

В целом на городище Учкакар прослеживается последовательное расширение поселения. Новые линии оборонительных сооружений определяют границы «присоединенного» участка жилой и хозяйственной застройки. Существенные отличия от известных памятников чепецкой культуры со стоят в наличии напольной части поселения (хозяйственно-производственная периферия) и отсутствии зоны плотной застройки на мысовой части городища.

Городище Гурьякар

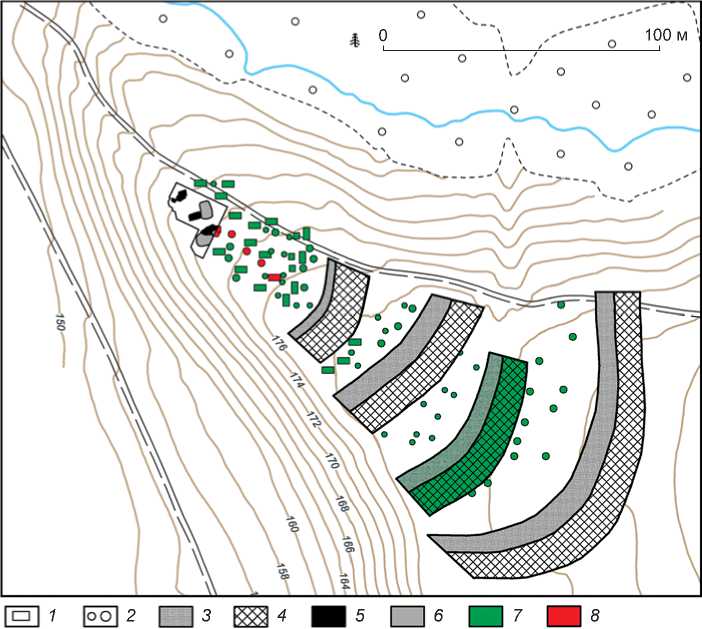

Гординское I городище Гурьякар расположено в восточной части ареала чепецкой культуры (см. рис. 1). Впервые упоминается в переписях XVII в. Несмотря на значимость Гурьякара для чепецкой культуры и средневековой истории финно-угорских народов в целом, это поселение практически не изучено. Его осмотр проводили Н.Г. Первухин (1880-е гг.), А.П. Смирнов (1894 г.) и Т.И. Останина (1991 г.). В 1957 г. В.А. Семеновым был снят топографический план городища и заложено два шурфа [Археологическая карта…, 2004, с. 119–120]. Лишь в 1979 г. М.Г. Иванова провела первые (и единственные) полноценные раскопки [Иванова, 1982]. Раскоп площадью 288 м2 был расположен на мысовой части городища. Как и на других поселениях чепецкой культуры [Иванова, Журбин, 2006, рис. 3], центральным элементом жилых сооружений являлась площадка подпрямоугольной формы из уплотненной или прокаленной глины. В жилищах были хозяйственные ямы и очаги. К площадке обычно примыкала глубокая яма площадью 12–16 м2 с отвесными стенками, заполненная гумусированным неоднородным материалом с включениями камней, керамики, углей, прокаленного грунта и органического тлена. Для Гурьякара установлена преимущественная ориентация глиняных площадок жилищ по линии северо-восток – юго-запад. При интерпретации геофи- зических данных сочетание этих признаков позволило выделить комплексы жилых сооружений.

Традиционно для средневековых укрепленных поселений чепецкой культуры Гурьякар занимает мыс высокой коренной террасы (см. рис. 2, а ). С напольной стороны площадка городища ограничена оборонительными сооружениями. Предполагалось, что на Гурьякаре было три линии укреплений. В настоящее время они слабо выражены в рельефе, что связано с многолетней распашкой территории поселения. Междисциплинарные исследования позволили выявить еще одну линию укреплений, расположенную между ранее известными второй и третьей (линия 3; см. рис. 4, в ; 6).

Геофизические изыскания (электропрофилирование, магниторазведка и электротомография) проведены на всей территории поселения, включая раскоп М.Г. Ивановой. Последнее обстоятельство позволило получить дополнительные сведения для интерпретации комплекса геофизических данных. В восточной части раскопа были частично вскрыты глубокая яма, в заполнении которой обнаружены крупные камни (глубина 1,0 м от уровня фиксации), и площадка прокаленной глины [Иванова, 1982, рис. 5]. Объекты уходили в борт раскопа. Взаимное расположение этих объектов и геофизических аномалий, примыкающих к участку раскопок, позволяет соотнести их между собой. Подобные ямы и площадки входят в комплек-

Рис. 6 . Структура и планировка Гурьякара.

1 – глиняные площадки; 2 – хозяйственные ямы; 3 – вал; 4 – ров; 5 , 6 – глиняные площадки ( 5 ) и хозяйственные ямы ( 6 ), обнаруженные при раскопках; 7 – объекты, выявленные геофизическими методами; 8 – объекты, выявленные геофизическими методами и подтвержденные раскопками или почвенными бурениями.

сы жилых сооружений. Последующими целенаправленными почвенными бурениями были подтверждены еще три хозяйственные ямы и глиняная площадка, а также валы и рвы всех четырех линий оборонительных сооружений (рис. 6).

Анализ комплекса геофизических данных и результатов почвенных бурений позволил выявить особенности планировки и тенденции застройки поселения. На мысовой части предположительно существовала зона плотной жилой и хозяйственной застройки (участок А ; см. рис. 4, в ; табл. 1). Прослеживаются три ряда построек, ориентированные вдоль осевой линии мыса. Объекты планировки, расположение которых определено при комплексных исследованиях, продолжают ряд сооружений, выявленных в раскопе (см. рис. 6). На участке Б (см. рис. 4, в ; табл. 1) постройки располагались вдоль оборонительных сооружений. Вероятно, здесь были не только жилые, но и производственные постройки: группа крупных ям с пирогенным заполнением выявлена вдоль внутренней границы линии укреплений 2 (см. рис. 4, в ; 6). На участках В и Г (см. рис. 4, в ) глиняные площадки не обнаружены. В основном фиксируются ямы, заполненные пирогенно преобразованным почвенно-грунтовым материалом (см. рис. 6). Вероятно, эти объекты были связаны с хозяйственной или производственной деятельностью. Они располагались также вдоль оборонительных сооружений.

В отличие от Иднакара и Учкакара, на поселении Гурьякар при неоднократном расширении территории зона жилой застройки оставалась в границах внутренней части (участок А , возможно, и Б ). По геофизическим данным на участках В и Г фиксируются немногочисленные заглубленные объекты, вероятно связанные с пожароопасным производством. Так же, как и на городище Иднакар (в отличие от Учкакара), напольная часть не выявлена.

Заключение

Междисциплинарные исследования трех крупнейших городищ чепецкой культуры – Иднакара, Учкакара и Гурьякара – позволили оценить их границы, струк- туру и планировку. При комплексном изучении этих поселений использовались различные алгоритмы исследований. Реконструкция Иднакара базировалась на сравнительном анализе результатов масштабных раскопок и геофизических исследований. Раскопки отдельных объектов городища Учкакар проводились по карте геофизических аномалий, предварительно построенной для всей территории поселения. Оценка структуры и планировки Гурьякара была основана на комплексе разноплановых геофизических данных, сравнительном анализе с материалами целенаправленных почвенных бурений и ранее проведенных археологических раскопок. Во всех случаях экстраполяция результатов геофизических исследований обеспечила высокую степень достоверности археологической реконструкции.

Различные принципы взаимодействия геофизики и археологии позволили не только выявить оборонительные сооружения, неизвестные ранее (ср. рис. 2 и рис. 3, 5, 6), но и обосновать предположения о планировке и тенденциях застройки каждой структурной части этих внешне схожих, но существенно различающихся поселений чепецкой культуры (см. рис. 4; табл. 1). На городищах Иднакар и Гурьякар «присоединенная» территория, защищенная новой линией оборонительных сооружений, использовалась как хозяйственно-производственная периферия; на Уч-какаре – преимущественно для жилой и хозяйственной застройки, а хозяйственно-производственная зона выносилась на напольную часть, за границы внешней линии укреплений. Существенное отличие Учкака-ра состоит и в том, что на мысовой части поселения не выявлена зона жилой, хозяйственной или производственной застройки, традиционная для чепецких городищ.

Междисциплинарные исследования также позволили оценить динамику развития Иднакара, Учкакара и Гурьякара (см. рис. 4; табл. 2). Необходимо подчеркнуть, в таблице показана именно «полезная» площадь структурных частей поселений – площадь участков, которые могли быть использованы для жилых, хозяйственных или производственных сооружений (без учета территории, занятой валами и рвами). Эти

Таблица 2 . Параметры структурных частей городищ

|

Городище |

Количество линий укреплений |

Расстояние между линиями укреплений, м |

Увеличение территории застройки (по этапам), раз |

Исходная / суммарная площадь застройки, м2 |

|

Иднакар |

3 |

1 и 2 – 60 2 и 3 – 100 |

В 2 В 2,1 |

6 150 / 26 300 |

|

Учкакар |

3 |

1 и 2 – 65 2 и 3 – 80 |

В 3,8 В 2,2 |

2 250 / 21 800 |

|

Гурьякар |

4 |

1 и 2 – 15 2 и 3 – 25 3 и 4 – 25 |

В 1,5 В 1,3 В 1,6 |

2 400 / 7 400 |

данные наглядно демонстрируют отличия в принципе расширения обитаемой территории. Новые линии укреплений на Иднакаре и Учкакаре (см. рис. 3 и 5) увеличивали площадь поселений в 2 раза и более. При этом вновь «присоединенная» территория активно использовалась как жилая и хозяйственная зона. Там раскопки и геофизическая съемка фиксируют плотную застройку. Таким образом, на Иднакаре и Учкака-ре возведение очередной линии укреплений, защищающей дополнительно освоенную территорию, может рассматриваться как признак нового этапа развития поселения. На Гурьякаре ширина «присоединенных» участков не превышает 25 м (см. рис. 6), при этом площадь защищенной части увеличивается не более чем в 1,5 раза (табл. 2). Предварительно можно предположить, что на этом поселении создавалась эшелонированная система укреплений, которая не подразумевала его расширения.

Таким образом, в результате комплексных исследований получена уникальная по полноте информация для сравнительного анализа структуры и планировки всех трех крупнейших укрепленных поселений чепецкой культуры. При внешней схожести Иднакара, Учкакара и Гурьякара (топографические признаки, значительная площадь, мощный культурный слой, несколько линий укреплений и пр.) они существенно различаются по структуре и тенденциям застройки.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-49-180007 р-а).

Список литературы Сравнительный анализ структуры и тенденций застройки крупнейших городищ чепецкой культуры Иднакар, Учкакар и Гурьякар (Предуралье)

- Археологическая карта северных районов Удмуртии / А.Г. Иванов, М.Г. Иванова, Т.И. Останина, Н.И. Шутова. – Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2004. – 276 с.

- Журбин И.В., Иванова М.Г. Геофизические исследования Кушманского городища Учкакар в Прикамье // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2018. – Т. 46, № 1. – С. 76–85.

- Иванова М.Г. Кушманское городище // Вопросы археологии Удмуртии. – Ижевск: Удм. НИИ истории, экономики, литературы и языка, 1976. – С. 93–106.

- Иванова М.Г. Городище Гурья-кар: Результаты исследований 1979 г. // Средневековые памятники бассейна р. Чепцы. – Ижевск: Удм. НИИ при СМ УдмАССР, 1982. – С. 3–26.

- Иванова М.Г. Иднакар: Древнеудмуртское городище IX–XIII вв. – Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1998. – 294 с.

- Иванова М.Г., Журбин И.В. Опыт междисциплинарных исследований древнеудмуртского городища Иднакар IX–XIII вв. // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2006. – № 2. – С. 68–79.

- Иванова М.Г., Журбин И.В., Кириллов А.Н. Оборонительные сооружения городища Иднакар: основные итоги междисциплинарных исследований // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2013. – № 2. – С. 108–119.

- Иванова М.Г., Модин Р.Н. Кушманское городище Учкакар X–XIII вв.: материалы внешней части в контексте развития средневековых поселений // Труды Камской археолого-этнографической экспедиции. – Пермь: Перм. гос. пед. ун-т, 2015. – Вып. 10. – С. 138–151.

- Колчин Б.А. Черная металлургия и металлообработка в Древней Руси: (Домонгольский период). – М.: Изд-во АН СССР, 1953. – 257 с. – (МИА; № 32).

- Междисциплинарные исследования Кушманского городища Учкакар IX–XIII вв.: методика комплексного анализа / И.В. Журбин, Е.Е. Антипина, М.Г. Иванова, Е.Ю. Лебедева, Р.Н. Модин, А.Ю. Сергеев, Л.В. Яворская. – М: ТАУС, 2018. – 248 с.

- Модин Р.Н., Журбин И.В., Иванова М.Г. Междисциплинарные исследования и реконструкция оборонительных сооружений финно-угорских средневековых поселений (Кушманское городище Учкакар) // РА. – 2018. – № 2. – С. 83–97.

- Первухин Н.Г. Опыт археологического исследования Глазовского уезда Вятской губернии // Материалы по археологии восточных губерний России. – М.: [Тип. М.Г. Волчанинова], 1896. – Т. 2. – 261 с.

- Скакун Н.Н., Тарасов В.А. Результаты применения магниторазведки и каппаметрии при исследовании поселения трипольской культуры Бодаки // Археол. вести. – 2000. – Вып. 7. – С. 60–69.

- Спицын А.А. Приуральский край: Археологические розыскания о древнейших обитателях Вятской губернии // Материалы по археологии восточных губерний России. – М.: [Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа], 1893. – Т. 1. – 192 с.

- Федорина А.Н., Красникова А.М., Меснянкина С.В. Локализация и исследование жилых и хозяйственных сооружений на селищах Весь 5 и Шекшово 2 с использованием геофизики и археологии // Археология Владимиро-Суздальской земли: мат-лы науч. семинара. – М.: ИА РАН, 2008. – Вып 2. – С. 23–35.