Сравнительный анализ уровня загрязнения органогенного горизонта Al-Fe-подзолов и болотных почв в локальной зоне воздействия медно-никелевого комбината

Автор: Лянгузова Ирина Владимировна, Баркан Валерий Шмерович

Журнал: Принципы экологии @ecopri

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 4 (34) т.8, 2019 года.

Бесплатный доступ

На Кольском полуострове наиболее распространены торфяные болотные почвы и Al-Fe-гумусовые подзолы (по классификации WRB соответственно Cryic Ombric Fibric Histosols и Folic/Histic Albic Podzols), однако сравнения уровня их загрязнения тяжелыми металлами (ТМ) никогда не проводилось. Цель данной работы - сравнительный анализ уровня загрязнения ТМ верхних горизонтов торфяных болотных почв и Al-Fe-гумусовых подзолов в зоне воздействия медно-никелевого комбината. Почвенное опробование проведено в 37 близко расположенных местообитаниях (лесных и болотных) для каждого типа почв, находящихся в зоне воздействия атмосферных выбросов комбината «Североникель» (Мурманская обл.). Валовое содержание Ni и Cu в пробах почв определено методом атомно-абсорбционной спектрометрии после их растворения в смеси концентрированных кислот HNO3 и HCl. Статистическая обработка результатов анализа почв проведена в пакете Statistica 12 с использованием непараметрических критериев Краскела - Уоллиса, Манна - Уитни и Вилкоксона. Установлено, что оба типа исследуемых почв значимо не различаются по валовому содержанию ТМ в верхних горизонтах почвенного профиля. Уровень загрязнения сравниваемых почв определяется расстоянием от источника загрязнения, розой преобладающих ветров и орографией местности. Содержание Ni практически во всех образцах почв превышает концентрацию Cu, что обусловлено превышением объемов атмосферных выбросов техногенных соединений Ni по сравнению с содержанием в них соединений Cu. Фитотоксичность обоих типов исследуемых почв варьирует в широких пределах: от ее полного отсутствия до высокой и очень высокой степени. При одинаковом уровне загрязнения почв ТМ болотные местообитания более благополучны вследствие лучшей обеспеченности влагой болотных почв.

Al-fe-гумусовые почвы, торфяные болотные верховые почвы, аэротехногенное загрязнение, тяжелые металлы, кольский полуостров

Короткий адрес: https://sciup.org/147231278

IDR: 147231278 | УДК: 332.368

Текст научной статьи Сравнительный анализ уровня загрязнения органогенного горизонта Al-Fe-подзолов и болотных почв в локальной зоне воздействия медно-никелевого комбината

В настоящее время в зоне воздействия предприятий цветной металлургии наблюдаются нарушения в функционировании биогеоценозов вплоть до полной их деградации с формированием техногенных пустошей (Влияние…, 1990; Лукина, Никонов, 1996; Barcan, 2002а; Kozlov, Zvereva, 2007; Динамика…, 2009; Кашулина и др., 2018). Эродированные почвы часто имеют повышенную кислотность, обеднены элементами питания и загрязнены различными ТМ (Влияние…, 1990; Динамика…, 2009; Евдокимова и др., 2011; Кашулина и др., 2016; Лянгузова и др., 2016; Barcan, 2002b; Kozlov et al., 2009).

На равнинной территории Кольского полуострова преобладают низкопродуктивные лишайниковые и кустарничковозеленомошные еловые и сосновые леса на Al–Fe-гумусовых подзолах, а также болота или заболоченные территории, для которых характерны почвы болотного типа (Переверзев, 2006; Лукина и др., 2010; Национальный…, 2011). Для биогеоценозов особое значение имеет органогенный (для подзолов) или торфяной (для болотных почв) горизонт, который в значительной степени определяет химические свойства, водный и тепловой режим верхнего корнеобитаемого слоя почв, является областью концентрации сосущих корней, банка семян, средой обитания абсолютного большинства видов грибов, микроорганизмов и беспозвоночных и оказывает существенное влияние на организацию и функционирование лесного фитоценоза. В связи с этим представляет интерес сравнительный анализ уровня загрязнения органогенных горизонтов Al–Fe-гумусовых подзолов и болотных торфяных почв, на которых произрастают хвойные леса.

Цель работы – выявить общие закономерности и особенности загрязнения верхних горизонтов Al–Fe-гумусовых подзолов и торфяных болотных почв в близко расположенных лесных и болотных местообитаниях в зоне воздействия атмосферных выбросов комбината «Североникель» (Мурманская обл.).

Материалы

Лапландский государственный природный биосферный заповедник и его охранная зона, на территории которых были проведены исследования, расположены в центральной части Кольского полуострова в северотаежной лесной зоне, где распространены

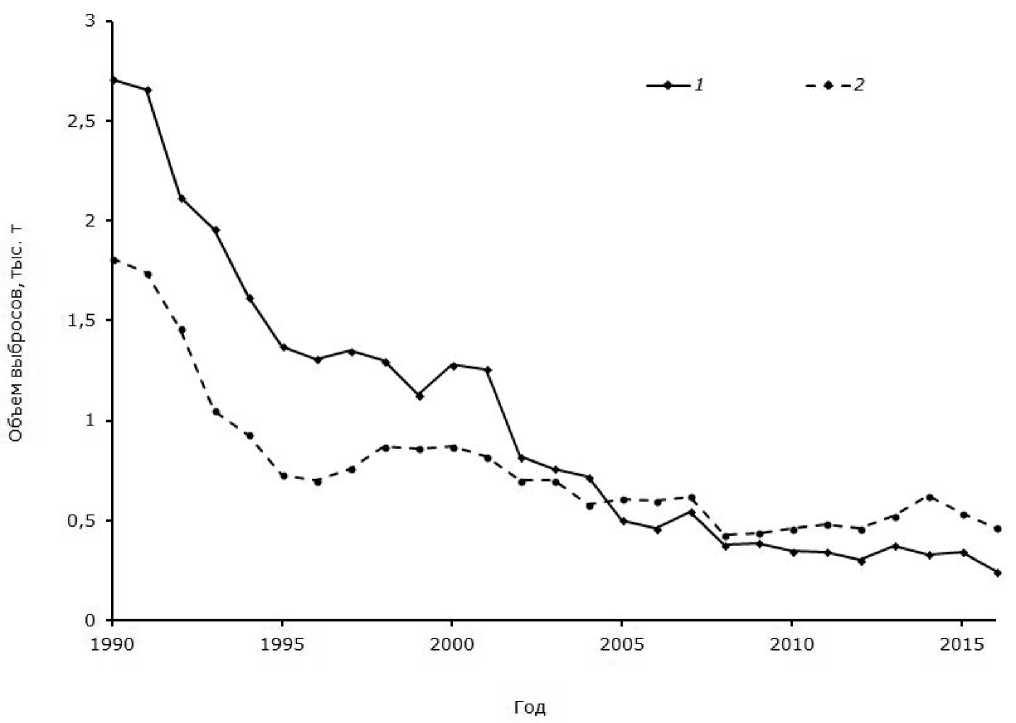

Al–Fe-гумусовые подзолы и болотные почвы. Вся исследуемая территория подвергается воздействию атмосферных выбросов комбината «Североникель», основными ингредиентами которых являются диоксид серы и полиметаллическая пыль, где преобладают сульфиды и оксиды металлов, а также металлические Ni и Cu (Barcan, 2002a, b). Динамика объемов атмосферных выбросов ТМ представлена на рис. 1.

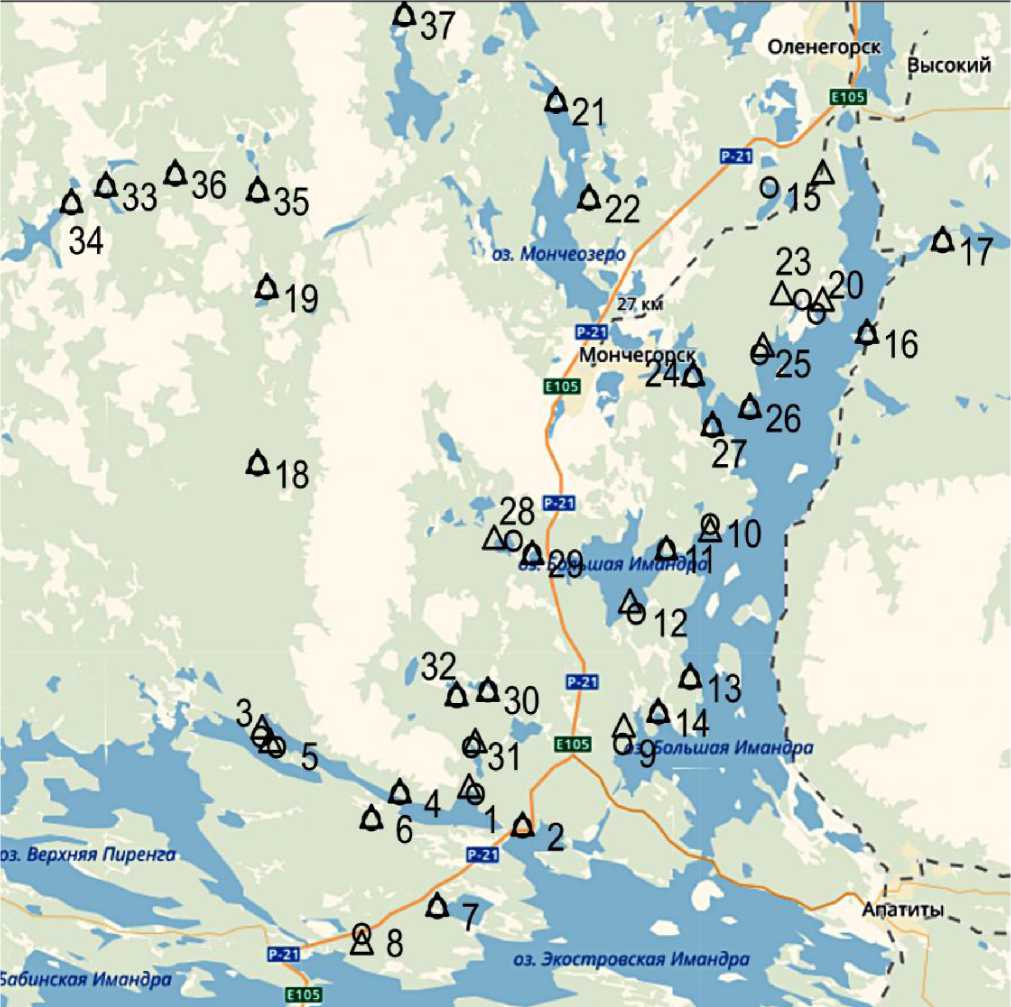

Для почвенного опробования подбирали по возможности близко расположенные лесные и болотные местообитания соответстен-но с подзолами и болотными торфяными почвами (рис. 2, табл. 1). В результате аэротех-ногенного загрязнения в радиусе примерно 5 км от комбината «Североникель» сформировалась техногенная пустошь со смытым верхним органогенным горизонтом почвы, поэтому наиболее близко расположенный пункт почвенного опробования № 24 находился лишь в 6.5 км от комбината.

Методы

В каждом пункте пробы органогенного горизонта Al-Fe-гумусовых подзолов и верхнего (0–5 см) горизонта болотных торфяных почв отбирали из трех точек, расположенных по треугольнику со стороной 50–100 м, затем индивидуальные пробы объединяли в одну среднюю пробу.

Навески почвенных проб нагревали в царской водке (смеси концентрированных кислот HNO3 и HCl). Содержание металлов в отфильтрованном растворе определяли атомно-абсорбционным методом на спектрофотометре ААS-36. Относительная ошибка определения каждого металла не превышала 10–15 %, погрешность определений соответствует нормам погрешности при определении химического состава минерального сырья по III категории точности (ОСТ 41-08-212-04). Контроль правильности и точности результатов анализа осуществлен в соответствии с ОСТ 41-08-214-04 и ОСТ 4108-265-04.

Статистическую обработку результатов анализов проводили с помощью пакетов Excel и Statistica. Проведенная проверка распределений содержания ТМ в почвах на соответствие нормальному распределению показала значимое несоответствие этому закону, поэтому для оценки значимости различий применяли непараметрические критерии Краскела – Уоллиса, Манна – Уитни и Вилкоксона.

Рис. 1. Динамика объемов атмосферных выбросов Ni и Cu комбината «Североникель» за период с 1990 по 2016 г. (по официальным опубликованным данным). 1 – Ni, 2 – Cu

Fig. 1. Dynamics of atmospheric emissions of Ni and Cu of the Severonickel plant from 1990 to 2016 (according to official published data). 1 – Ni, 2 – Cu

Результаты

Средние значения валового содержания ТМ в верхних горизонтах болотных почв и подзолов составляют: Ni – 402 ± 84 и 387 ± 85; Cu – 247 ± 57 и 226 ± 56 мг/кг соответственно, что в 10–40 (Ni) и 6–25 (Cu) раз превосходит региональные фоновые величины. Согласно критерию Манна – Уитни, оба типа почв значимо не различаются ни по валовому содержанию Ni (z = –0.24, p = 0.81), ни по валовому содержанию Cu (z = 0.39, p = 0.69). Интервалы варьирования содержания ТМ в сравниваемых типах почв также близки, для болотных почв: Ni – 40–2540, Cu – 14–1770, для подзолов: Ni – 20–2500, Cu – 12–1635 мг/ кг (см. табл. 1). Нижний предел варьирования содержания ТМ в обоих типах почв близок к региональным фоновым значениям (10–40 мг/кг). Превышение максимальных значений содержания Ni и Cu над минимальными составляло в болотных почвах 64 и 126 раз, в подзолах – 125 и 136 раз соответственно. Наименьшими концентрациями

Ni и Cu характеризуются почвы пунктов отбора проб № 8, 17–19, 33–36, наиболее удаленных от комбината либо экранируемых сопками от источника атмосферных выбросов загрязняющих веществ (см. табл. 1, рис. 2). Максимальные значения содержания ТМ отмечены в пунктах отбора проб № 10 и 29, удаленных в южном направлении примерно на одинаковое расстояние (15 км) от комбината.

Как видно из рис. 3, отношение концентраций Ni или Cu в болотных почвах к их соответствующему содержанию в подзолах может быть как меньше 1, так и больше 1, и варьирует в достаточно широком интервале от 0.3 до 5.0 раз, при этом минимальные и максимальные различия наблюдаются в разных пунктах отбора проб. Так, например, минимальные различия (0.3 раза) в отношении содержания Ni в болотных почвах к его концентрации в подзолах отмечены в пункте отбора проб № 6, для Cu – в № 34, а максимальные (4.8–5.0) – в пунктах отбора проб № 8 и 32 соответственно. Сопоставление дан-

Рис. 2. Карта-схема территории почвенного опробования: кружки – болотные торфяные почвы; треугольники – подзолы

Fig. 2. Map-scheme of soil testing territory: circles – peat bog soils; triangles – podzols

ных табл. 1 и рис. 2 показало, что в 46 % от общего числа проб валовое содержание Ni в болотных почвах больше или меньше такового в органогенном горизонте подзолов, одинаковое содержание этого металла в обоих типах почв наблюдается лишь в 8 % случаев. В болотных почвах валовое содержание Cu в 55 % случаев больше по сравнению с этой величиной в подзолах, в 27 % случаев это соотношение имеет обратную величину, и в 12 % случаев содержание Cu одинаково в сравниваемых почвах. Следует отметить, что в большинстве случаев соотношение валовых концентраций ТМ в почвах изменяется синхронно, т. е. если содержание Ni больше в болотных почвах, то и содержание Cu также больше по сравнению с этими величинами в органогенном горизонте подзолов (см. табл. 1).

Сравнительный анализ отношения Ni/Cu в болотных почвах и подзолах показал, что практически во всех случаях в обоих типах почв это отношение больше 1, лишь в 5 % проб подзолов и 12 % проб болотных почв это отношение меньше 1. Интервал варьирования отношения Ni/Cu достаточно широк и составляет в болотных почвах 0.5–3.4, в подзолах – 0.6–6.4 раза. Критерий Вилкок-

Таблица 1. Характеристика пунктов отбора почвенных проб и валовое содержание тяжелых металлов в верхнем органогенном горизонте почв

|

№ пункта отбора проб |

Географические Содержание координаты пункта Расстоя- / , Местоположение Тип отбора проб** ние от мгкг пункта отбора проб почвы* комби- с. ш. в. д. ната, км Ni Cu |

|

1 |

1 67.650 32.650 33.2 340 323 Чунозерская усадьба 2 67.653 32.639 33.0 120 188 |

|

2 |

Устье р. Нижняя Чуна 1 67.628 32.733 34.8 275 94 (близ Курт-Варенч) 2 67.628 32.733 34.8 130 70 |

|

3 |

Берег Охтозера, 1 67.688 32.272 37.6 117 113 водораздел Чуна-Охта 2 67.692 32.275 37.2 77 39 |

|

4 |

Северный берег 1 67.650 32.517 35.2 46 34 Чунозера 2 67.650 32.517 35.2 125 51 |

|

5 |

1 67.681 32.300 37.4 63 36 Южный берег Чунозера 2 67.683 32.289 37.5 113 73 |

|

6 |

1 67.633 32.467 37.8 110 44 Южный берег Чунозера 2 67.633 32.467 37.8 252 146 |

|

7 |

1 67.575 32.583 42.0 205 126 183 км дороги М-18 2 67.575 32.583 42.0 185 101 |

|

8 |

1 67.558 32.450 45.7 45 92 191 км дороги М-18 2 67.550 32.450 46.6 43 19 |

|

9 |

1 67.683 32.909 28.0 293 256 Долина р. Курки 2 67.693 32.911 27.0 847 347 |

|

10 |

Губа Воронья (оз. 1 67.828 33.063 14.2 676 –*** Имандра) 2 67.822 33.063 14.7 2541 1771 |

|

11 |

Губа Сучья (оз. 1 67.811 32.986 14.5 1050 917 Имандра) 2 67.810 32.986 14.6 1103 608 |

|

12 |

Губа Кулебячья (оз. 1 67.769 32.933 18.6 540 485 Имандра) 2 67.775 32.922 17.9 1805 1105 |

|

13 |

1 67.726 33.028 24.0 348 329 Ручей Ястребиный 2 67.726 33.028 24.0 303 190 |

|

14 |

1 67.703 32.972 26.1 350 – Губа Кислая 2 67.703 32.972 26.1 350 330 |

|

15 |

1 68.050 33.167 17.5 90 63 Разъезд Ягельный Бор 2 68.058 33.261 21.0 258 176 |

|

Таблица 1. Продолжение |

|

|

№ пункта отбора проб |

Географические Расстоя- Содержание, координаты пункта Местоположение Тип ние от мг/кг пункта отбора проб почвы* отбора проб** комби ната, км с. ш. в. д. Ni Cu |

|

16 |

1 67.953 33.339 19.2 63 68 Устье р. Малая Куна 2 67.953 33.339 19.2 108 69 |

|

17 |

Печ-озеро, нижний 1 68.014 33.472 26.2 42 61 конец 2 68.014 33.472 26.2 82 61 |

|

18 |

1 67.867 32.267 26.8 47 43 Долина Чуны ниже Суэнь-лага 2 67.867 32.267 26.8 78 33 |

|

19 |

1 67.983 32.283 25.5 29 27 Оз. Верхний Ташким 2 67.983 32.283 25.5 57 27 |

|

20 |

Губа Пустая (оз. 1 67.967 33.250 15.8 123 156 Имандра) 2 67.974 33.261 16.5 290 130 |

|

21 |

1 68.106 32.792 19.4 1600 900 Сухой порог (оз. Монче) 2 68.106 32.792 19.4 660 240 |

|

22 |

1 68.042 32.850 12.0 900 570 Пивнус губа (оз. Монче) 2 68.042 32.850 12.0 680 725 |

|

23 |

Койм озеро, верхний 1 67.976 33.225 15.1 275 189 конец 2 67.978 33.189 13.7 170 50 |

|

24 |

Имандра, Монче-губа, 1 67.925 33.033 6.5 503 302 ЮЗ берег 2 67.925 33.033 6.5 420 270 |

|

25 |

Имандра, берег против 1 67.940 33.150 11.3 200 169 Койм о-ва 2 67.944 33.156 11.5 170 50 |

|

26 |

Ольховый мыс (оз. 1 67.904 33.133 11.1 652 290 Имандра) 2 67.904 33.133 11.1 240 100 |

|

27 |

Бобровая губа (оз. 1 67.892 33.067 9.2 450 308 Имандра) 2 67.892 33.067 9.2 170 160 |

|

28 |

Оз. Островское, 1 67.817 32.717 14.9 1400 – западный берег 2 67.817 32.683 15.6 670 220 |

|

29 |

Оз. Островское, 1 67.808 32.750 15.1 2500 1634 восточный берег 2 67.807 32.750 15.3 1300 580 |

|

30 |

1 67.718 32.672 25.7 513 222 Оз. Кензис 2 67.717 32.672 25.8 420 260 |

|

Таблица 1. Продолжение |

|

|

№ пункта отбора проб |

Географические Расстоя- Содержание, координаты пункта Местоположение Тип ние от мг/кг пункта отбора проб почвы* отбора про б комби- ________________ ната, км с. ш. в. д. Ni Cu |

|

31 |

Оз. Ель-явр, северный 1 67.681 32.643 30.0 425 125 конец 2 67.683 32.650 29.7 275 125 |

|

32 |

1 67.714 32.617 27.0 700 294 Оз. Тулп, южный берег 2 67.714 32.617 27.0 140 100 |

|

33 |

1 68.050 32.000 38.9 20 12 Оз. Купес 2 68.050 32.000 38.9 60 38 |

|

34 |

1 68.039 31.939 41.0 23 12 Оз. Нявка, СЗ губа 2 68.039 31.939 41.0 90 14 |

|

35 |

1 68.047 32.267 28.5 30 25 Устье Урд-реки 2 68.047 32.267 28.5 80 22 |

|

36 |

1 68.058 32.122 34.5 30 27 Оз. Сиговое 2 68.058 32.122 34.5 40 25 |

|

37 |

Между оз. В. Волчьим и 1 68.163 32.525 29.3 138 - Н. Волчьим 2 68.163 32.525 29.3 180 60 |

Таблица 2. Среднее содержание Ni и Cu в верхних горизонтах болотных почв и подзолов в разных направлениях от комбината «Североникель»

|

Направление от комбината |

Содержание ТМ в болотных почвах, мг/ кг |

Содержание ТМ в подзолах, мг/кг |

||

|

Ni |

Cu |

Ni |

Cu |

|

|

Северо-восток |

120 ± 93* (42–275) |

107 ± 61 (60–190) |

182 ± 90 (82–290) |

97 ± 54 (50–175) |

|

Юго-восток |

530 ± 247 (200– 1050) |

400 ± 246 (170– 920) |

790 ± 854 (170–2540) |

510 ± 575 (50– 1770) |

|

Юго-запад |

470 ± 663 (45–2500) |

245 ± 411 (35– 1635) |

320 ± 356 (43–1300) |

157 ± 150 (20– 580) |

|

Северо-запад |

345 ± 590 (20–1600) |

225 ± 360 (12–900) |

230 ± 274 (40–680) |

144 ± 246 (14– 725) |

Примечание. * – представлены средние значения со стандартными отклонениями, в скобках приведены минимальные и максимальные значения.

Обсуждение

Сопоставление валового содержания ТМ в верхних горизонтах болотных почв и подзолов с их предельно допустимыми концентрациями (ПДК) (Предельно допустимые концентрации…, 2006) в почвах показало, что оно в среднем превышает ПДК по Ni в 10 раз, по Cu – 7 раз в обоих типах почв. Интервал варьирования этого показателя для болотных почв достаточно широкий и составляет 0.5–63 (Ni) и 0.4–50 (Cu) раз, для подзолов соответственно 1.0–64 и 0.4–54 раза. В пунктах отбора почвенных проб № 4, 5, 8, 17–19, 33–36 диапазон превышения ПДК составляет 0.4–2 раза, т. е. можно констатировать, что здесь практически отсутствует техногенное загрязнение почв тяжелыми металлами. Максимальный уровень загрязнения подзолов отмечается в пункте отбора проб № 10, а болотных почв – № 29, где превышение ПДК составляет соответственно по Ni 63 и 64 раза, по Cu – 50 и 54 раза, что свидетельствует об очень высоком уровне загрязнения почв ТМ. Однако можно предположить, что вследствие лучшей обеспеченности влагой фитотоксичность болотных почв меньше по отношению к лесной подстилке подзолов. Эта гипотеза получила подтверждение в работах (Кашулина, 2017, 2018; Кашулина и др., 2018). При исследовании распределения общего содержания Ni, Сu, Со, Cd, Pb и Zn в профиле почв шести катен в локальной зоне воздействия медно-никелевого предприятия авторы пришли к заключению, что именно лучшие условия увлажнения в подчиненных элементах ландшафта обусловливают значительно более высокую устойчивость сосудистых растений в этих условиях к воздействию техногенного фактора, даже при экстремальном его уровне.

Заключение

В результате проведенного сравнительного анализа уровня загрязнения верхних

горизонтов торфяных болотных почв и Al– Fe-гумусовых подзолов в зоне воздействия атмосферных выбросов комбината «Северо-никель» (г. Мончегорск, Мурманская обл.) установлено отсутствие значимых различий в валовом содержании как Ni, так и Cu в сравниваемых типах почв. Нижние пределы варьирования содержания ТМ в обоих типах почв близки к региональным фоновым значениям и отмечаются либо в наиболее удаленных от источника загрязнения пунктах отбора проб, либо в экранируемых сопками местообитаниях. Средние значения валового содержания ТМ в исследуемых типах почв превышают региональные фоновые значения в 6–40 раз, что свидетельствует о высокой степени токсичности этих почв.

Уровень загрязнения ТМ верхних горизонтов почв варьирует в достаточно широком диапазоне от полного отсутствия до очень высокого (валовое содержание Ni и Cu превышает ПДК в 50–64 раза) и обусловлен удаленностью от источника атмосферных выбросов (rNi = –(0.43–0.45), rCu = –(0.41–0.47), p < 0.05), розой преобладающих ветров (в южном направлении от комбината средние значения содержания ТМ в обоих типах почв значимо больше по сравнению с их концентрациями в почвах северного направления) и орографией местности (экранирование сопками).

Отношение концентраций Ni/Cu практически во всех пробах исследуемых почв больше 1, т. е. содержание Ni почти всегда превышает таковое Cu независимо от типа почв, что обусловлено составом атмосферных выбросов техногенных соединений Ni и Cu.

При одинаковом уровне загрязнения почв ТМ экологические условия болотных местообитаний более благоприятны для растительности вследствие лучшей обеспеченности влагой болотных почв.

Список литературы Сравнительный анализ уровня загрязнения органогенного горизонта Al-Fe-подзолов и болотных почв в локальной зоне воздействия медно-никелевого комбината

- Архив погоды в Мончегорске // Расписание погоды. URL: https://rpru/ (дата обращения: 14.12.2018).

- Влияние промышленного атмосферного загрязнения на сосновые леса Кольского полуострова . Л.: БИН АН СССР, 1990. 195 с.

- Динамика лесных сообществ Северо-Запада России . СПб.: ООО «ВВМ», 2009. 276 с.

- Евдокимова Г. А., Калабин Г. В., Мозгова Н. П. Содержание и токсичность тяжелых металлов в почвах зоны воздействия воздушных выбросов комбината «Североникель» // Почвоведение. 2011. № 2. С. 261-268.

- Кашулина Г. М., Кубрак А. Н., Баскова Л. А., Коробейникова Н. М. Влияние длительного экстремального загрязнения выбросами комбината «Североникель» на содержание доступных для растений Р, К, Са и Mg в подзолах // Почвоведение. 2017. № 7. С. 860-873. DOI: 10.1134/S1064229317070031

- Кашулина Г. М. Мониторинг загрязнения почв тяжелыми металлами в окрестностях медно-никелевого предприятия на Кольском полуострове // Почвоведение. 2018. № 4. С. 493-505. DOI: 1134/S1064229318040063

- Кашулина Г. М., Литвинова Т. И., Коробейникова Н. М. Сравнительный анализ пространственного распределения загрязненности почв тяжелыми металлами и состояния экосистем в локальной зоне воздействия медно-никелевого предприятия // Труды Ферсмановской научной сессии ГИ КНЦ РАН. 2018. № 15. С. 464-467. DOI: 10.3124l/FNS.2018.15.118

- Лукина Н. В., Никонов В. В. Биогеохимические циклы в лесах севера в условиях аэротехногенного загрязнения . Апатиты: КНЦ РАН, 1996. Ч. 1. 213 с.; Ч. 2. 192 с.

- Лукина Н. В., Орлова М. А., Исаева Л. Г. Плодородие лесных почв как основа взаимосвязи почва - растительность // Лесоведение. 2010. № 5. С. 45-56.

- Лянгузова И. В., Гольдвирт Д. К., Фадеева И. К. Пространственно-временная динамика загрязнения Al-Fe-гумусового подзола в зоне влияния комбината цветной металлургии // Почвоведение. 2016. № 10. С. 1261-1276. DOI: 1134/S1064229316100094 Национальный атлас почв Российской Федерации . М.: АСТРЕЛЬ, 2011. 632 с.

- Переверзев В. Н. Современные почвенные процессы в биогеоценозах Кольского полуострова . М.: Наука, 2006. 153 с.

- Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почвах: Гигиенические нормативы . ГН 2.1.7.2041-06. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзо-ра, 2006. 15 с.

- Barcan V. Leaching of nickel and copper from a soil contaminated by metallurgical dust // Environmental International. 2002a. Vol. 28. № 1-2. P. 63-68.

- Barcan V. Nature and origin of multicomponent aerial emissions of the copper-nickel smelter complex // Environment International. 2002b. Vol. 28. P. 451-456.

- Kozlov M. V., Zvereva E. L. Industrial barrens: extreme habitats created by non-ferrous metallurgy // Rev. Environ. Sci. Biotechnol. 2007. Vol. 6. P. 231-259.

- Kozlov M. V., Zvereva E. L., Zverev V. E. Impacts of point polluters on terrestrial biota. Dordrecht; Heidelberg; London, New-York: Springer, 2009. 466 р.