Сравнительный статистический анализ поведения скорости нейтрального ветра в области мезосферы / нижней термосферы средних широт по данным измерений метеорным радаром и интерферометром Фабри - Перо

Автор: Васильев Р.В., Артамонов М.Ф., Мерзляков Е.Г.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 2 т.4, 2018 года.

Бесплатный доступ

Исследования скорости ветра в верхней атмосфере чрезвычайно важны для понимания как механизмов трансформации энергии внешних воздействий в нагрев, движение и химическую активность атмосферы, так и обратных процессов передачи энергии, запасенной в нижней атмосфере, ее вышележащим слоям. Инструменты и методы для исследования поведения скорости ветра и ее вариаций на различных высотных уровнях, как правило, взаимно дополняют друг друга, поэтому в работе был проведен сравнительный анализ сведений о нейтральном горизонтальном ветре в зимне-весенний период в Восточной Сибири, полученных различными методами. Отмечены особенности, возникающие при воздействии геомагнитных бурь и внезапных стратосферных потеплений на нейтральный ветер на различных высотах. Предложен метод статистического сравнительного анализа скорости и направления нейтрального ветра, полученных в различных точках, и показана его состоятельность. При помощи предложенного метода проведено количественное сравнение ветра в зимне-весенний период в Восточной Сибири на различных высотных уровнях...

Метеорный радар, интерферометр фабри-перо, горизонтальный ветер, мезосфера, нижняя термосфера, геомагнитная буря, внезапное стратосферное потепление, статистический корреляционный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/142220289

IDR: 142220289 | УДК: 551.51 | DOI: 10.12737/szf-42201808

Текст научной статьи Сравнительный статистический анализ поведения скорости нейтрального ветра в области мезосферы / нижней термосферы средних широт по данным измерений метеорным радаром и интерферометром Фабри - Перо

Синхронные наблюдения скорости ветра и температуры оптическими и радиофизическими методами предоставляют полезную информацию об особенностях аэрономии и циркуляции верхней атмосферы. Довольно редко расположенные на поверхности Земли станции наблюдений хоть и не могут дать детальную картину глобального распределения характеристик верхней атмосферы так, как это могут сделать спутниковые системы, тем не менее они обладают несоизмеримо лучшим временным разрешением. Это позволяет наблюдать особенности локального поведения атмосферы, связанные с изменениями, вызываемыми сезонно-суточными вариациями, а также внезапными стратосферными потеплениями (ВСП) или геомагнитной активностью. Кроме того, независимые способы регистрации, как правило, не только подтверждают полученные сведения, но и взаимно дополняют друг друга, позволяя сформировать более целостную картину исследуемого явления.

Совместные исследования поведения ветра в верхней атмосфере при помощи интерферометра Фабри — Перо и метеорного радара выполнялись неоднократно. Исследования подобного рода, в которых была показана значительная роль волновых процессов как источника ошибок при определении скорости горизонтального ветра методом частичных отражений, использовались, например, для верификации новых методов наблюдений [Hines et al., 1993]. Одновременные наблюдения ветра при помощи спектра свечения линии гидроксила 843 нм и отражения от метеорных следов [East et al., 1995] показали состоятельность оптического метода как базы для дальнейшего создания модели нейтрального ветра, поскольку параметры ветра, определяемые радиофизическим методом, интегрировались в значительном диапазоне высот (75–110 км), в то время как слой свечения гидроксила довольно тонок (6 км). Различия наблюдений разными методами авторы также объяснили достаточно большим разнесением наблюдательных пунктов. Авторы работы [Plagmann et al., 1998], посвященной исследованию ветра оптическим и радиофизическим методами, в связи c более близким, чем в работе [East et al., 1995], расположением наблюдательных пунктов, отметили высокую степень корреляции наблюдаемых скоростей ветра и предложили корреляционный метод определения высоты высвечивания гидроксила. Схожий метод определения слоя высвечивания гидроксила также применен в работе [Yu et al., 2017]. Исследования вариации высоты слоя свечения атомарного кислорода на длине волны 557.7 нм по результатам наблюдения метеорного эха радиофизическим методом проведены в работе [Fujii et al., 2004]. В работе [Salah et al., 1999] при проведении наблюдений оптическими и радиофизическими методами одной конкретной области верхней атмосферы также указано на высокую степень корреляции получаемых данных о ветре. Различия в результатах авторы объяснили статистическими погрешностями, разной геометрией областей обзора и наличием локальных градиентов и неоднородностей мелкого масштаба в общем объеме просматриваемой атмосферы. Подобные наблюдения проводились в ходе как самостоятельных исследований [Jiang et al., 2012; Jee et al., 2014], так и международных наблюдательных кампаний [Hu et al., 2014]. Исследования особенностей поведения верхней атмосферы во время сильных геомагнитных бурь при помощи таких наблюдений позволяют оценить вертикальную динамику переноса воздушных масс. В работе [Shiokawa et al., 2003] отмечена двухчасовая задержка вариаций ме-зосферного ветра по отношению к термосферному при прохождении крупномасштабного ионосферного возмущения, вызванного магнитной бурей. Исследования ВСП набором оптических и радиофизических инструментов позволяют выполнить верификацию моделей циркуляции атмосферы и определить вариации глобальных параметров планетарных волн при этом событии [Wu et al., 2016]. Данная работа посвящена описанию и сравнительному анализу результатов совместных наблюдений ветра в верхней атмосфере в средних широтах, в часовом поясе +8 UT, при помощи интерферометра Фабри — Перо и метеорного радара.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ

И МЕТОДОВ НАБЛЮДЕНИЯ

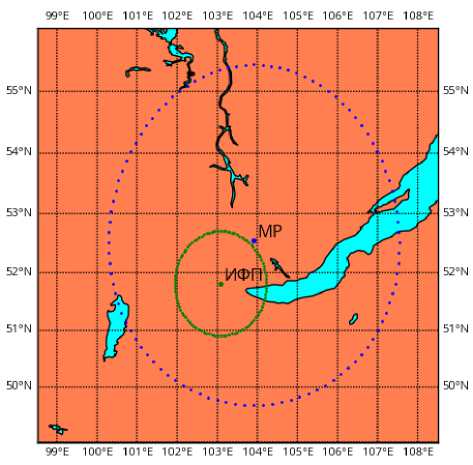

Измерения значений горизонтальных скоростей нейтрального ветра в области мезосферы и нижней термосферы (МНТ) проводились с помощью радио-метеорного комплекса МК-31, установленного в пункте с координатами 52.5° N, 103.8° E (Ангарск), и оптического интерферометра Фабри — Перо «Arinae» от Keo Scientific, установленного в пункте с координатами 51.7° N, 103.1° E (с. Торы). Расположение инструментов и их зоны обзора схематически показаны на рис. 1.

Интерферометр Фабри — Перо (ИФП) ведет регулярные спектрофотометрические наблюдения линий 557.7, 630 и 843 нм естественного свечения ночной атмосферы. Прецизионный спектральный анализ позволяет наблюдать доплеровское смещение отдельной линии, характеризующее скорость движения соответствующей излучающей компоненты атмосферы вдоль луча зрения устройства. Совокупность доплеровских сдвигов, полученных в различных направлениях внутри временного интервала стационарности среды, позволяет восстановить полный вектор горизонтальной скорости светящегося газа. Стратификация линий свечения в верхней атмосфере по высоте позволяет определить вектор горизонтальной скорости на различных высотах. ИФП с временным разрешением около 10–15 мин наблюдает линии свечения атомарного кислорода 630.0 и 557.7 нм с характерными высотами свечения 250 и 100 км соответственно. Начиная с 2018 г. ИФП также выполняет наблюдения линии гидроксила 843 нм (характерная высота свечения 90 км). Более подробно об инструменте и мето-

Рис. 1. Схема расположения инструментов и проекция областей обзора на поверхность Земли: ИФП — интерферометр Фабри — Перо, МР — метеорный радар дике наблюдений можно прочесть в работах [Васильев и др., 2017a, б].

Составной частью комплекса МК-31 является УКВ-радиолокационная станция с рабочей частотой 46.3 МГц. При обнаружении радиоэха от ненасыщенного ионизированного метеорного следа станция проводит зондирование этой области МНТ импульсами частотой 400 Гц длительностью 100 мкс. Скорость нейтральной составляющей атмосферы определяется по скорости горизонтального переноса метеорного следа. Станция является очередным поколением радиометеорных радаров, разрабатываемых в Институте экспериментальной метеорологии НПО «Тайфун» и используемых для исследования ветрового режима области МНТ с 1964 г. [Дьяченко и др., 1986] . Измерения проводятся без определения высоты следа, рассеивающего сигнал станции. Поэтому получаемые среднечасовые значения скоростей ветра приписываются средней высоте максимума численности радиоэха от спорадических метеоров. Распределение радиоэха от спорадических метеоров представляет собой нормальное распределение со средним 90 км и шириной около 14 км на уровне половины максимума [Jacobi, 2014] .

ОПИСАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ НАБОРОВ ДАННЫХ

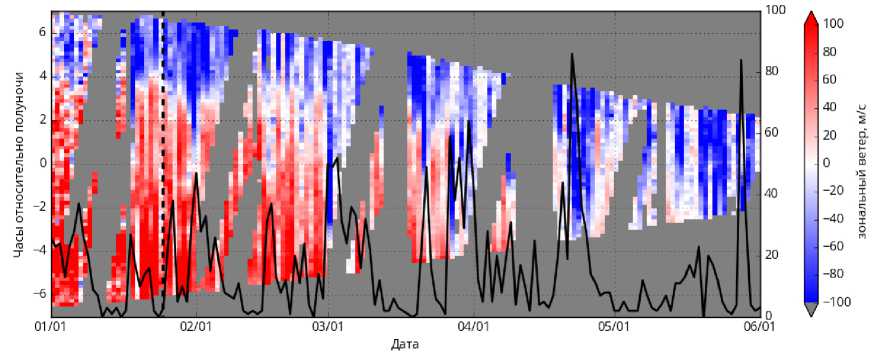

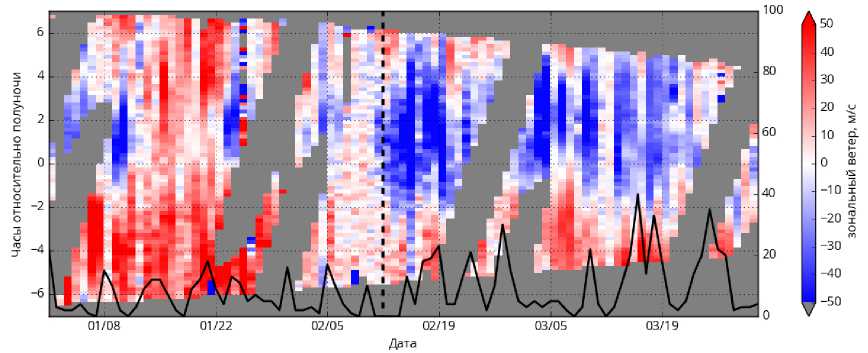

Для сравнения данных о ветре, полученных с помощью интерферометра и с помощью метеорного радара, было выбрано два отрезка времени: 01.01.2017–31.05.2017 и 01.01.2018–31.03.2018. Цветовые карты, частично характеризующие наборы данных обоих инструментов, приведены на рис. 2, 3. Каждая карта отражает суточно-сезонный ход зональной скорости ветра по данным ИПФ и МР в различных условиях наблюдения. Ноль на шкале времени (ось ординат) на этих картах означает локальную солнечную полночь, отрицательные значе-

Comparative statistical analysis of neutral wind… ния отражают вечернее время (часы до полуночи), положительные — ночное и утреннее время (часы после полуночи). Пропуски в рядах данных обусловлены временными остановками наблюдений вследствие неполадок аппаратуры или неподходящих природных условий (вклад дневного и лунного света для ИФП). Сплошной черной линией показан ход индекса Ap, отражающего геомагнитную активность, штриховой черной линией отмечен момент развития внезапного стратосферного потепления — 25 января 2017 г. Следует отметить, что до 16 января 2017 г. интерферометр работал с некорректно установленным режимом термостабилизации эталона, вследствие чего до этого момента времени представленные данные обладают повышенной дисперсией. Началом стратосферного потепления в настоящей работе считается значительное увеличение среднезональной температуры на уровне 10 гПа, дополнительно усредненной в диапазоне широт 55– 75° N. Эти сведения получены на официальном сайте лаборатории химии и динамики атмосферы NASA [ ].

На представленных картах за 2017 г. (рис. 2) видно, что при повышении геомагнитной активности практически во всех случаях момент инверсии зонального ветра на высоте 250 км (линия 630 нм) смещается к началу ночи. По наблюдениям с помощью ИПФ линии 557.7 нм, как и по данным метеорного радара, подобных ярко выраженных вариаций зонального ветра с геомагнитной активностью на высоте ~100 км не наблюдается. Перед началом ВСП (10–25 января 2017 г.) на высоте 250 км никакого существенного изменения циркуляции не происходит, в это же время, по наблюдениям в линии 557.7 нм, на высоте 100 км во вторую половину ночи развивается достаточно сильный ветер, дующий на запад, который несколько ослабевает к моменту развития ВСП. В день начала ВСП наблюдается полная инверсия зонального ветра на высоте 100 км и значительное ослабление ветра на высоте 250 км, данных с высоты 90 км для этих суток нет. Учитывая кратковременный характер изменения и его синхронность для обеих спектральных линий, регистрируемых ИФП, с большой долей вероятности можно сказать, что возможной причиной этого изменения может быть плохое качество наблюдений в течение этих суток (плохие метеоусловия). После возникновения ВСП на высоте 100 км наблюдается кратковременное (7–10 сут) нарушение регулярного суточного хода зонального ветра, однако нет никаких выраженных изменений в суточном ходе зонального ветра на высоте 250 км. Подобных вариаций в период с 1 по 14 февраля 2017 г. не видно также и на высоте 90 км. Причиной этого может быть разница высот наблюдений или больший интервал усреднения данных метеорного радара (1 ч) по сравнению с интерферометром (10 мин), а также совокупность этих факторов. Если не учитывать описанных выше отклонений, вызванных естественными природными процессами, в целом на этом отрезке времени большей схожестью обладают наборы данных, полученные при помощи МК-31 и ИФП, рабо-

Рис. 2 . Цветовые карты, отражающие сезонно-суточные вариации зонального ветра с января по май 2017 г., полученные с помощью (сверху вниз): ИФП в линии 630 нм (~250 км); ИФП в линии 557.7 нм (~100 км); МР (~90 км); сплошная линия — индекс A p , штриховая линия — момент начала ВСП — 25 января 2017 г.

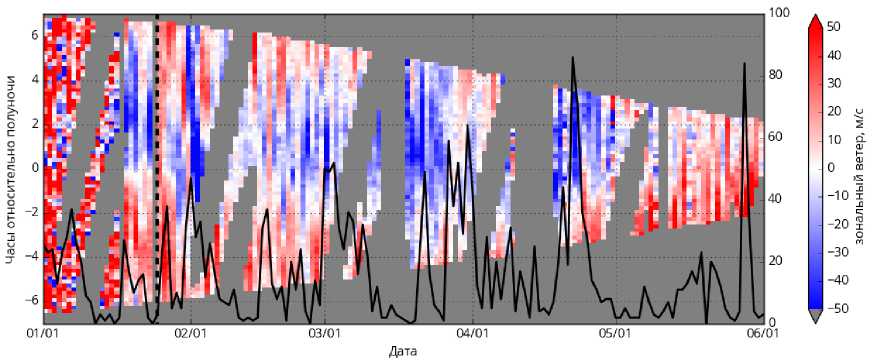

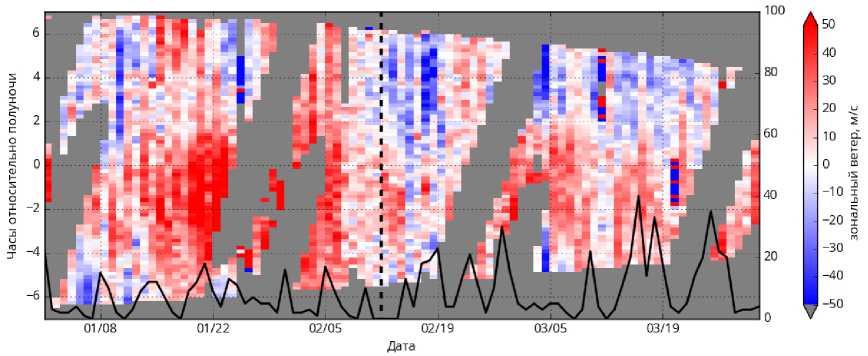

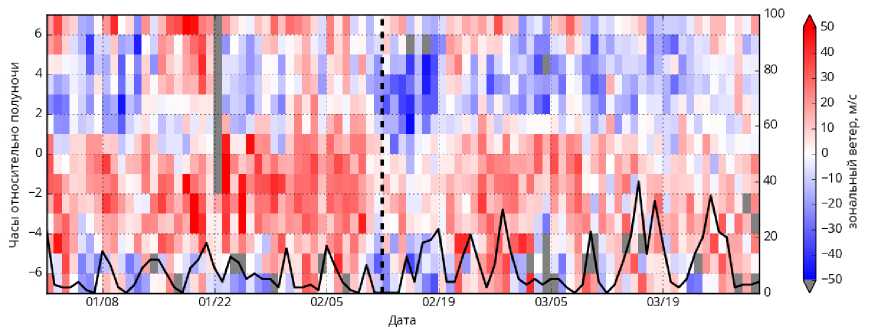

тавшего в линии 557.7 нм. Приведенные на рис. 3 сведения о зональном ветре за 2018 г. показывают большую схожесть ветра, наблюдаемого МК-31, с ветром, наблюдаемым при помощи ИФП в линии свечения гидроксила 843 нм, чем с ветром, наблюдаемым в линии 557.7 нм. По всей видимости, причиной этого является местоположение слоя свечения гидроксила, которое наиболее близко к высоте максимума численности регистрируемых спорадических метеоров — 90 км. На рис. 3, как и на рис. 2, сплошной линией показан ход геомагнитной активности в период проведения наблюдений, а штриховой линией отмечен момент начала ВСП.

Значительных геомагнитных бурь в рассматриваемый период не наблюдалось. Перед началом ВСП 12 февраля 2018 г. происходит усиление ветра, дующего на восток, а за сутки до дня начала ВСП, по всей видимости, происходит инверсия ветра. Преимущественный западный ветер для высоты 90 км сохраняется около 10 дней. Затем происходит кратковременное (5–7 дней) ослабление ветра, после чего стабильный суточный ход зонального ветра, с инверсией с востока на запад в околопо-луночные часы, устанавливается до конца марта. На высоте 100 км такая картина вариации ветра тоже присутствует, но ослабление ветра после ВСП

Рис. 3 . Цветовые карты, отражающие сезонно-суточные вариации зонального ветра с января по март 2018 г. (сверху вниз): ИФП в линии 557.7 нм (~100 км); ИФП в линии 843 нм (~90 км); МР (~90 км); сплошная линия — индекс A p , штриховая линия — момент начала ВСП — 12 февраля 2018 г.

менее выражено. Причиной различного поведения ветра во время разных ВСП могут быть особенности локального поведения верхней атмосферы. Сведения о меридиональном ветре в виде диаграмм не представлены, но качественно они имеют схожий характер: меридиональный ветер на уровне 250 км сильнее и не варьирует при ВСП, в то время как ветер на высоте 100 км и ниже не испытывает видимых вариаций при геомагнитных возмущениях. Картина поведения меридионального ветра отличается для рассматриваемых ВСП. Следует заметить, что описанные вариации горизонтального ветра в целом согласуются со среднестатистическими сведениями, полученными ранее за 20 лет наблюдений горизонтального ветра в этом регионе [Vergasova, Kazimi-rovsky, 2010].

СРАВНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ВЕТРА ПО ДАННЫМ РАЗНЫХ

ИНСТРУМЕНТОВ

Диаграммы на рис. 2, 3 достаточно наглядно показывают поведение составляющих горизонтального ветра, регистрируемого различными инструментами на разных высотных уровнях. При помощи этих диаграмм можно провести качественный сравнитель-

Коэффициенты корреляции между среднечасовыми значениями компонент горизонтального нейтрального ветра, полученными при помощи МК-31 и ИПФ для разных спектральных линий

|

Данные для анализа |

P |

p-val ( P ) |

S |

p-val ( S ) |

A |

B |

|

2017 ИФП (5577 Å) и МР зональный ветер |

0.217 |

1.3e-06 |

0.207 |

4.3e-06 |

0.141 |

–0.557 |

|

2017 ИФП (5577 Å) и МР меридиональный ветер |

0.379 |

1.4e-20 |

0.354 |

5.7e-18 |

0.266 |

–3.285 |

|

2017 ИФП (6300 Å) и МР зональный ветер |

0.217 |

1.4e-06 |

0.271 |

1.3e-09 |

0.055 |

0.272 |

|

2017 ИФП (6300 Å) и МР меридиональный ветер |

0.188 |

7.8e-06 |

0.230 |

4.1e-08 |

0.068 |

–2.221 |

|

2018 ИФП (5577 Å) и МР зональный ветер |

0.424 |

5.5e-33 |

0.413 |

2.5e-31 |

0.293 |

3.411 |

|

2018 ИФП (5577 Å) и МР меридиональный ветер |

0.335 |

3.0e-22 |

0.324 |

7.2e-21 |

0.221 |

–1.248 |

|

2018 ИФП (6300 Å) и МР зональный ветер |

0.277 |

6.1e-14 |

0.289 |

4.6e-15 |

0.086 |

1.887 |

|

2018 ИФП (6300 Å) и МР меридиональный ветер |

0.155 |

1.3e-05 |

0.171 |

1.7e-06 |

0.062 |

0.135 |

|

2018 ИФП (8430 Å) и МР зональный ветер |

0.657 |

5.3e-88 |

0.666 |

2.3e-91 |

0.589 |

–2.065 |

|

2018 ИФП (8430 Å) и МР меридиональный ветер |

0.464 |

4.8e-42 |

0.547 |

8.7e-61 |

0.357 |

–2.071 |

P — коэффициент корреляции Пирсона; S — коэффициент корреляции Спирмена; p-val ( P , S ) — вероятность получения случайной корреляции с указанной величиной для обоих коэффициентов; коэффициенты линейной регрессии A , B — наклон и смещение соответственно.

ный анализ характеристик. Например, можно заметить, что в среднем скорость ветра на высоте 250 км по данным ИФП выше, чем скорость ветра на высоте 90 км по данным МР. Можно сказать также о том, что инверсия зонального ветра весной 2017 г. на высоте 250 км по данным ИФП имеет другой знак по сравнению с инверсией зонального ветра на высотах 90– 100 км по данным как ИФП, так и МР. Можно отметить более синхронные вариации ветра, полученного по наблюдениям ИФП линии гидроксила 843 нм, с вариациями ветра, измеренного МР, по сравнению с вариациями ветра по наблюдениям с помощью ИФП в линии кислорода 557.7 нм. Однако такое описательное сравнение не всегда удобно, поскольку носит исключительно качественный характер.

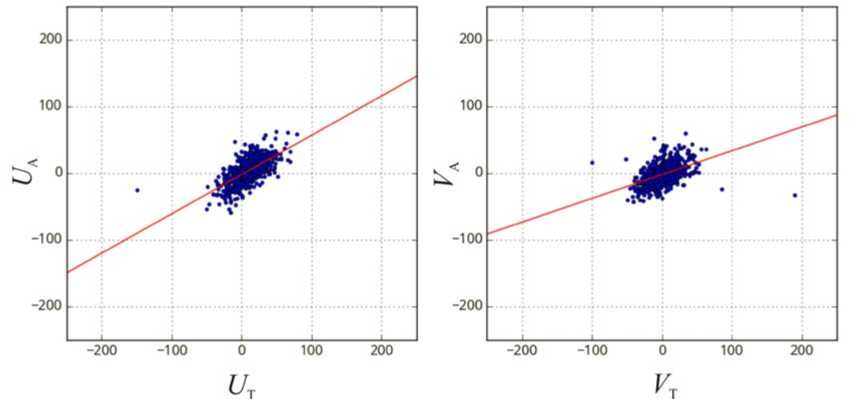

Для количественного сравнения данных двух инструментов в первую очередь были использованы статистические критерии Пирсона и Спирмена. Рассчитывались коэффициенты корреляции между среднечасовыми значениями компонент горизонтального нейтрального ветра, полученными при помощи МК-31, и такими же компонентами горизонтального нейтрального ветра, полученными при помощи ИФП для разных спектральных линий. Были получены также коэффициенты линейной зависимости между составляющими горизонтального ветра, наблюдаемыми на разных инструментах. Результаты этих количественных сравнений приведены в таблице. Как видно из приведенных значений, по указанным выше критериям наиболее схожими с наборами данных МР являются наборы данных, полученные с помощью ИФП в линии 843 нм, меньшей степенью подобия обладают наборы данных, полученные с помощью ИФП в линии 557.7 нм, и наконец, минимально похожими на данные МР являются данные, полученные по наблюдениям ИФП на 630 нм. Этот результат логичен, поскольку оптическое свечение ночной атмосферы в линии 630 нм возникает значительно выше свечения в линиях 557.7 и 843 нм, которое, в свою очередь, возникает вблизи высот максимума численности регистрируемых спорадических метеоров.

Чтобы определить количественные различия ветра для исследуемых высот и методик, две компоненты горизонтального ветра можно представить в виде комплексного числа:

U A,T + 'V a,T = A A,T ' (1)

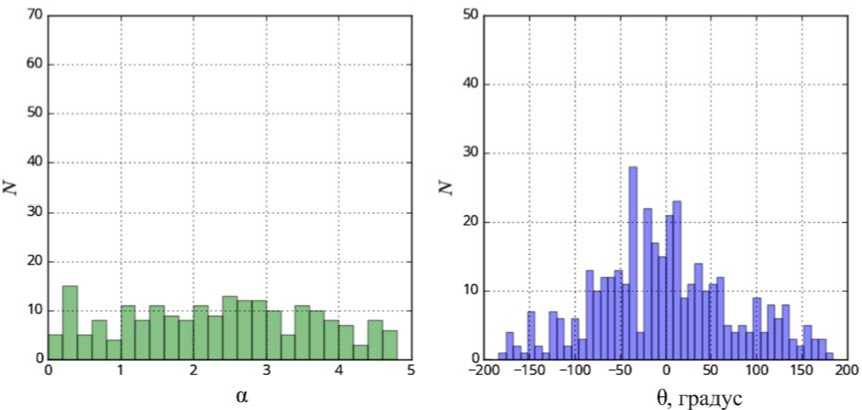

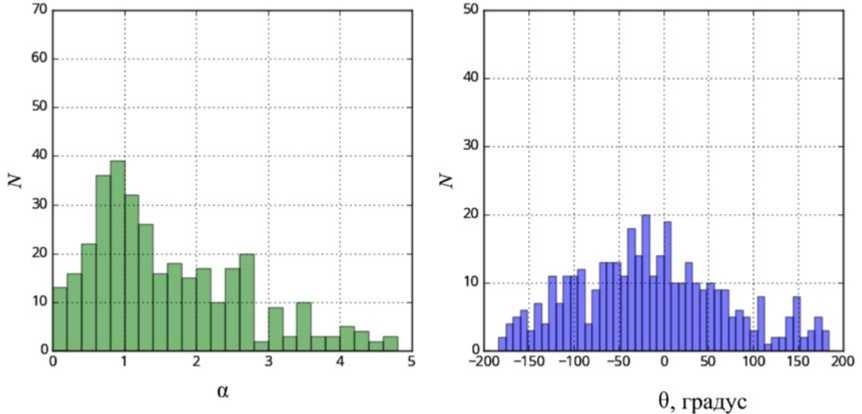

Рис. 4 . Гистограммы вариации полной скорости ветра и его направления за время с января по июнь 2017 г., полученных с помощью: вверху — ИФП в линии 630 нм (~250 км) и МР; внизу — ИФП в линии 557.7 нм (~100 км) и МР; слева — отношение модулей скорости ветра; справа — различие направления ветра (градусы)

где U , V — составляющие горизонтального ветра, A — модуль скорости ветра, θ — направление ветра, индексами A и Т обозначены места расположения установок (Ангарск и Торы). Ветер в одном наблюдательном пункте можно выразить через ветер в другом наблюдательном пункте следующим образом:

A T = a A A e i A + , s ,

где α — масштабный коэффициент вариации модуля скорости ветра, δ — аддитивная вариация направления ветра. Иными словами, ветер в точке T в α раз сильнее ветра в точке A, а его направление отличается на δ радиан от направления ветра в точке A. Тогда для определения различия модулей скорости и направления ветра можно просто вычислить отношение комплексных представлений горизонтального ветра в разных наблюдательных пунктах:

A T _ a A A e i A+1 8

A A = A A e" A

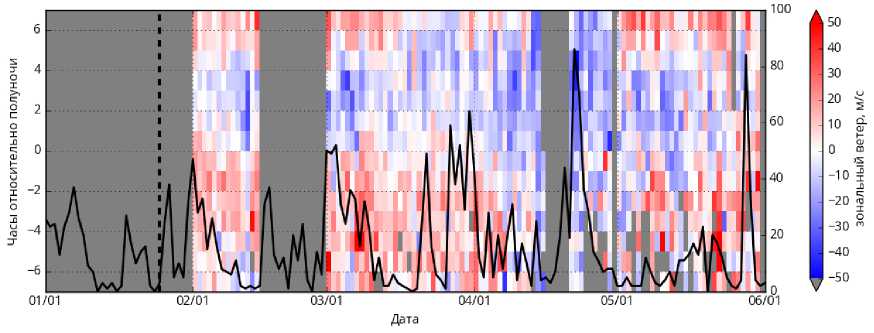

Модуль полученного комплексного значения характеризует отношение модулей полной скорости ветра, а аргумент характеризует различие в направлении ветра для разных наблюдательных пунктов. Полученные таким образом комплексные значения вариации для каждого отдельного наблюдения можно статистически проанализировать. Гистограммы вариации полной скорости ветра и его направления для всех доступных наборов данных приведены на рис. 4, 5 (2017 и 2018 г. соответственно).

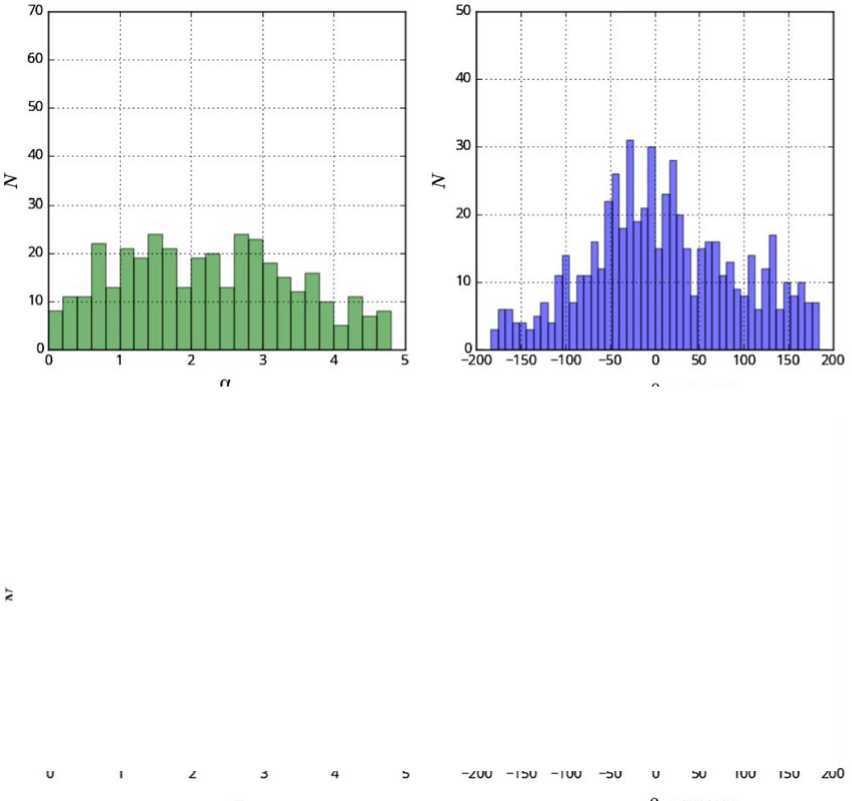

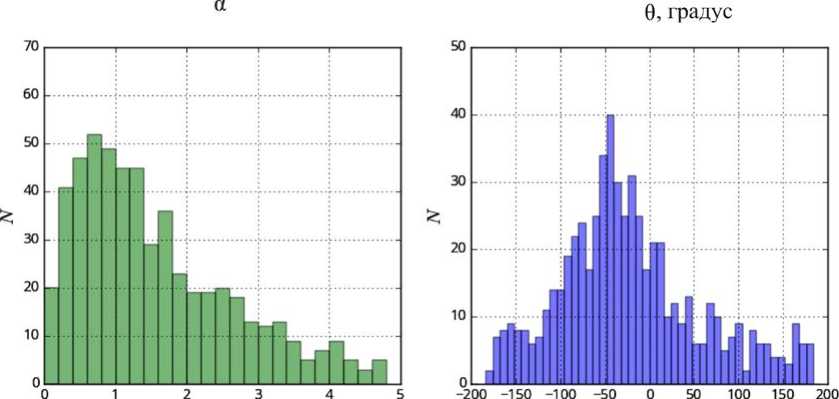

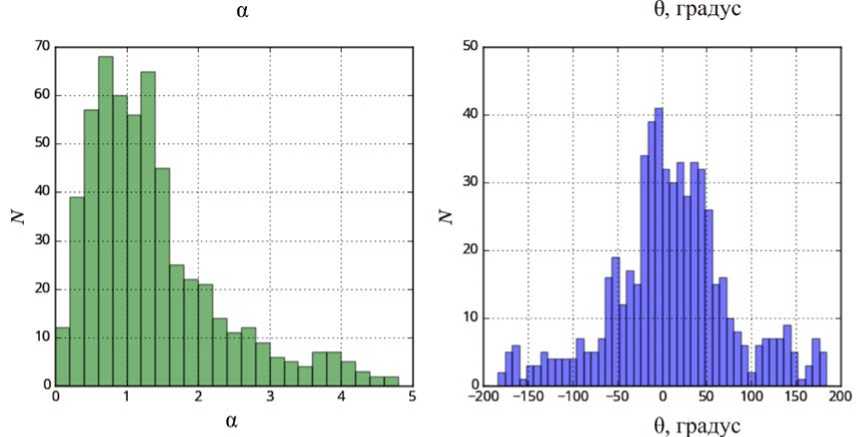

Приведенные распределения (рис. 4, 5) подтверждают сделанные выше выводы о большей схожести поведения ветра, полученного с помощью ИФП, работавшего в линии 843 нм и МР, поскольку отношение модулей полной скорости ветра для этих наборов данных имеет максимум около единицы, а различие направлений ветра имеет максимум около нуля. Вариация ветра для данных ИФП в линии 557.7 нм и МР имеет соотношение полных скоростей ветра близкое к единице, но направление ветра для этих наборов данных отличается на 30–40° как для 2017 г., так и для 2018 г. Вариация ветра для данных ИФП в линии 557.7 нм и МР показывает, что скорость ветра на высоте ~250 км выше в 2–3 раза и направление ветра также отличается на ~40° для 2017 и 2018 гг.

Рис. 5 . Гистограммы вариации полной скорости ветра и его направления за время с января по март 2018 г., полученных с помощью: вверху — ИФП в линии 630 нм (~250 км) и МР; посередине — ИФП в линии 557.7 нм (~100 км) и МР; внизу — ИФП в линии 843 нм (~90 км) и МР; слева — отношение модулей скорости ветра; справа — различие направления ветра (градусы)

Для вариаций ветра схожесть статистической информации, полученной с помощью ИФП в линиях 630 и 557.7 нм и МР, для разных годов наблюдений очевидна. Некоторые различия могут быть объяснены разными интервалами наблюдений (январь–февраль в 2018 г. и февраль–май в 2017 г.) и неоднородностью рядов данных (пробелы на рис. 2, 3). Тем не менее предложенный метод сравнения ветра в разных пунктах наблюдения может быть использован и для рассмотрения сезонно-суточной или высотной

Рис. 6 . Исходные данные и линейная регрессия зонального (слева) и меридионального (справа) ветра, зарегистрированного разными инструментами на одной высоте. Следует отметить искажение линейной регрессии для меридионального ветра в результате ошибочных случайных выбросов большой амплитуды

динамики ветра, если наборы данных обеспечат статистическую полноту сведений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ показал состоятельность методик наблюдения горизонтального ветра, поскольку полученные сведения совпадают для схожих условий наблюдения. Особенности поведения ветра во время ВСП 2017 г., выявленные на высоте 100 км и не наблюдающиеся на высоте 90 и 250 км, являются достаточно интересными и требуют дальнейшего исследования. Вариации момента суточной инверсии зонального ветра на высоте 250 км при геомагнитных возмущениях также являются интересной особенностью, при помощи которой можно попытаться количественно оценить влияние геомагнитных возмущений на циркуляцию нейтральной атмосферы. Описанная методика сравнения ветра в двух точках, по всей видимости, будет более удобна для автоматизированного анализа данных, чем традиционные корреляционные методы сравнения характеристик. Количественные оценки сравнения, извлекаемые из формы распределений, будут менее чувствительными к выбросам, которые могут значительно искажать коэффициенты линейных регрессий при автоматизированной обработке данных (например, см. рис. 6).

По приведенным гистограммам отношение скорости горизонтального нейтрального ветра, измеренной с помощью ИФП в линии 843 нм, к скорости, измеренной МР, близко к единице, а угол между направлениями ветра близок к нулю, что говорит об идентичности ветра, наблюдаемого двумя установками. Отношение скорости ветра, измеренной с помощью ИФП в линии 557.7 нм, к скорости ветра, измеренной МР, также близко к единице, но угол между направлениями ветра составляет около 50°, что говорит о наличии некоторого ветрового сдвига, обусловленного сменой направления ветра с высо- той. Различие абсолютной скорости ветра в 2.5 раза и направления ветра на 30–40° для данных, полученных с помощью ИФП в линии 630 нм и МР, говорит о том, что в этом случае инструменты наблюдают совершенно разные области атмосферы.

Результаты наблюдений получены с использованием оборудования Центра коллективного пользования «Ангара» []. Обработка и статистический анализ результатов наблюдений выполнены при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-05-00594 А. Исследование влияния стратосферных потеплений и геомагнитных бурь выполнено в рамках базового финансирования программы ФНИ II.12.

Список литературы Сравнительный статистический анализ поведения скорости нейтрального ветра в области мезосферы / нижней термосферы средних широт по данным измерений метеорным радаром и интерферометром Фабри - Перо

- Васильев Р.В., Артамонов М.Ф., Белецкий А.Б. и др. Регистрация параметров верхней атмосферы Восточной Сибири при помощи интерферометра Фабри -Перо KEO Scientific "Arinae"//Cолнечно-земная физика. 2017a. Т. 3, № 3. С. 70-87 DOI: 10.12737/szf-33201707

- Васильев Р.В., Клименко М.В., Клименко В.В. Некоторые особенности поведения скорости горизонтального ветра на высотах верхней атмосферы зимой в Восточной Сибири//XXIII Международный симпозиум «Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы»: Материалы. Конференция D. Иркутск, 2017б. С. D252-D255.

- Дьяченко В.А., Лысенко И.А., Портнягин Ю.И. Климатический режим ветра нижней термосферы. Обнинск: ВНИИГМИ-МЦД, 1986. 114 с.

- East S.A., Meredith N.P., Harris M.J., et al. First summer results on winds in the upper mesosphere derived from the 843 nm hydroxyl emissions measured from the Bear Lake Observatory, Utah//J. Atmos. Terr. Phys. 1995. V. 57, N 9. P. 995-1008 DOI: 10.1016/0021-9169(94)00086-4

- Fujii J., Nakamura T., Tsuda T., Shiokawa K. Comparison of winds measured by MU radar and Fabry-Perot interferometer and effect of OI5577 airglow height variations//J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2004. V. 66, N 6-9. P. 573-583. 2004.01.010 DOI: 10.1016/j.jastp

- Hines C.O., Adams G.W., Brosnahan J.W., et al. Multi-instrument observations of mesospheric motions over Arecibo: comparisons and interpretations//J. Atmos. Terr. Phys. 1993. V. 55, N 3. P. 241-287

- DOI: 10.1016/0021-9169(93)90069-B

- Hu G.-Y., Ai Y., Zhang Y.-G., et al. Thermospheric wind observation by a scanning Fabry-Perot interferometer during MERINO campaign//Acta Geophysica Sinica. 2014. V. 57, N 11. P. 3688-3694

- DOI: 10.6038/cjg20141123

- Jacobi Ch. Meteor heights during the recent solar minimum//Adv. Radio Sci. 2014. V. 12. P. 161-165

- DOI: 10.5194/ars-12-161-2014

- Jee G., Kim J.-H., Lee C., Kim Y.H. Ground-based observations for the upper atmosphere at King Sejong Station, Antarctica//J. Astron. Space Sci. 2014. V. 31, N 2. P. 169-176

- DOI: 10.5140/JASS.2014.31.2.169

- Jiang G.Y., Xu J.Y., Yuan W., et al. A comparison of mesospheric winds measured by FPI and meteor radar located at 40° N//Science China Technological Sciences. 2012. V. 55, N 5. P. 1245-1250

- DOI: 10.1007/s11431-012-4773-1

- Plagmann M., Marsh S.H., Baggaley W.J., et al. Annual variation of airglow heights derived from wind measurements//Geophys. Res. Lett. 1998. V. 25, N 24. P. 4457-4460

- DOI: 10.1029/1998GL900212

- Salah J.E., Goncharenko L.P., Sipler D.P., et al. Common-volume measurements of mesospheric winds using radar and optical instruments: 1. Comparison of observations//J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 1999. V. 61, N 17. P. 1259-1271

- DOI: 10.1016/S1364-6826(99)00085-1

- Shiokawa K., Otsuka Y., Ogawa T., et al. Thermospheric wind during a storm-time large-scale traveling ionospheric disturbance//J. Geophys. Res.: Space Phys. 2003. V. 108, N A12. N 1423

- DOI: 10.1029/2003JA010001

- Vergasova G.V., Kazimirovsky E.S. External impact on wind in the mesosphere/lower thermosphere region//Geomagnetism and Aeronomy. 2010. V. 50, N 7. P. 914-919

- DOI: 10.1134/S0016793210070145

- Wu Q., Maute A., Yudin V., et al. Observations and simulations of midlatitude ionospheric and thermospheric response to the January 2013 stratospheric sudden warming event//J. Geophys. Res.: Space Phys. 2016. V. 121, N 9. P. 8995-9011

- DOI: 10.1002/2016JA023043

- Yu T., Zuo X., Xia C., et al. Peak height of OH airglow derived from simultaneous observations a Fabry-Perot interferometer and a meteor radar//J. Geophys. Res.: Space Phys. 2017. V. 122, N 4. P. 4628-4637

- DOI: 10.1002/2016JA023743

- URL: http://ckp-rf.ru/ckp/3056 (дата обращения 15 марта 2018 г.).

- URL: https://acd-ext.gsfc.nasa.gov/Data_services/met/ann_ data.html (дата обращения 15 марта 2018 г.).