Средненеолитические погребения Байкало-Енисейской Сибири: проблемы культурной принадлежности и генезиса

Автор: Бердников И.М., Макаров Н.П., Савенкова Т.М., Бердникова Н.Е., Соколова Н.Б., Ким А.М., Райх Д.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 1 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты анализа средненеолитических погребальных комплексов Байкало-Енисейской Сибири. На основании серии надежных радиоуглеродных дат их возраст определен в пределах 6190-5 900 кал. лет. Отчасти он соответствует финалу хиатуса периода перерыва в погребальных традициях, выделенного по материалам Прибайкалья. Проведены анализ особенностей погребальной практики, сопровождающего инвентаря и сравнение их с материалами сопредельных территорий. Установлено, что одним из ведущих сюжетов в искусстве населения среднего неолита Байкало-Енисейской Сибири является образ водоплавающей птицы, которая изображалась на предметах мелкой пластики. Для инвентаря погребений характерны листовидные наконечники стрел из камня, бусины из раковин, подвески из кости и зубов животных. Выявлены такие особенности погребального обряда, как ритуальные действия с использованием огня и минерального пигмента, а также нарушения анатомической целостности костяков, что в ряде случаев могло быть обусловлено парциальным характером захоронений (данные требуют уточнения). Высказано предположение, что большинство погребений позднего этапа хиатуса могло принадлежать охотникам-собирателям, владевшим традициями изготовления усть-бельской керамики, которая была найдена в некоторых могилах. Присутствие в составе погребального инвентаря костяного наконечника стрелы с биконической головкой и предметов мелкой пластики с изображениями водоплавающих птиц позволяет говорить о наличии культурных связей с населением Урало-Западносибирского региона, но их характер пока не совсем ясен, для чего необходимо широкое привлечение данных AMS-датирования и палеогенетики.

Байкало-енисейская сибирь, неолит, хиатус, погребальный обряд, радиоуглеродное датирование, образ водоплавающей птицы

Короткий адрес: https://sciup.org/145146770

IDR: 145146770 | УДК: 903.59 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.1.042-051

Текст научной статьи Средненеолитические погребения Байкало-Енисейской Сибири: проблемы культурной принадлежности и генезиса

В археологии новокаменного века Байкало-Енисейской Сибири* одной из актуальнейших является проблема хиатуса (отсутствие погребальных комплексов) в промежутке между ранним и поздним этапами неолита (см. обзор: [Бердников, Крутикова, Дуда-рёк и др., 2020]). Многочисленные попытки ее решить привели лишь к сокращению хронологического интервала с ~1 300/1 200 до ~600 лет [Weber et al., 2021]. При этом главный вопрос, касающийся идентификации населения среднего неолита, долгое время оставался открытым.

В последние три года велась работа, направленная на решение проблемы хиатуса, для чего была создана база данных по погребениям с неопределен- ной культурно-хронологической принадлежно стью [Бердников и др., 2021; Соколова, Бердников, 2022]. В результате к среднему неолиту (хиатусу) предложено относить материалы культуросодержащих горизонтов с усть-бельской и посольской керамикой. Среди множества неатрибутированных погребений особый интерес вызывали комплексы с орнито-морфными подвесками и сосудами усть-бельского типа в Красноярске и Приангарье, а также разрушенное захоронение на верхней Лене с наконечником стрелы шигирского типа. Недавно мы получили серию надежных радиоуглеродных дат, позволяющих обсудить культурно-хронологическую при-надлежно сть и некоторые вопро сы генезиса этих уникальных погребений.

Материалы и методы

Анализируются материалы восьми комплексов Байкало-Енисейской Сибири (рис. 1), культурно-хронологическая принадлежность которых на протяжении

Рис. 1. Местонахождения с погребальными комплексами среднего неолита на карте Байкало-Енисейской Сибири.

емых погребальных комплексов. Они, безусловно, требуют свежего взгляда и отдельного подробного анализа, но это не входит в задачи данного исследования. Большая часть материалов в той или иной степени опубликована, поэтому для уточнения сведений можно обращаться к первоисточникам [Окладников, 1949; Глусская, 1963а, б; Дзюбас, Абдулов, Друлис, 1996; Бердникова, 2013; Бердникова и др., 2014; Вдовин, Макаров, 2016].

Гремячий Ключ. Комплекс (вероятно, два погребения) обнаружен в 1959 г. при проведении хозяйственных работ на 35-метровой террасовидной поверхности левого берега Енисея примерно в 0,4 км к западу от устья оврага Гремячего ключа. С определенной долей условности (учитывая любительский характер раскопок) можно сказать, что умершие были ориентированы головой на восток, вниз по течению реки; захоронения могли быть парци- многих лет была предметом дискуссий. В первую очередь это погребения на территории современного Красноярска: у Гремячего ключа (далее – Гремя-чий Ключ), детских летних дач гороно (далее – Дачи Гороно) и три комплекса Афонтовой Горы [Окладников, 1949; Глусская, 1963а, б; Вдовин, Макаров, 2016]. Остальные представлены захоронениями на стоянке им. А.Г. Генералова (далее – стоянка Генералова) на р. Чуне, в устье р. Илир в Южном Приангарье и на территории аэропорта пос. Жигалово на верхней Лене [Дзюбас, Абдулов, Друлис, 1996; Бердникова, 2013; Бердникова и др., 2014].

В рамках настоящего исследования получены радиоуглеродные даты для четырех погребальных комплексов. Дополнительно привлечены данные датирования захоронения в пос. Жигалово [Бердникова, 2013]. Значения всех радиоуглеродных дат калибровались в программе OxCal 4.4.4 [Bronk Ramsey, 2021] при помощи атмосферной кривой IntCal20 [Reimer et al., 2020] с вероятностью 95,4 %. Для оценки корректности полученных результатов проанализированы данные по стабильным изотопам углерода и азота. Для выявления связей с материалами типологически близких и синхронных комплексов Байкало-Енисейской Сибири и сопредельных территорий использованы методы сравнительного анализа и аналогий с выделением культурозначимых признаков обряда захоронения и категорий инвентаря.

Результаты

Краткая характеристика комплексов. Мы приводим только основные характеристики рассматрива- альными, а в ритуале использовался огонь.

Сопровождающий инвентарь довольно разнообразен (рис. 2, 1–14 , 16–24 , 26 ). Законченных изделий из ко сти и зубов животных (подвески, острия, игольник) насчитывается 99, из раковин (бусины) – 272, из камня (подвеска, абразив, тесла, наконечники стрел) – 12. Остальные находки – разные заготовки, среди которых преобладают обработанные фрагменты раковин. Предметы искусства из кости представлены ихтиоморфной подвеской (рис. 2, 22 ) и изделием в виде головы лося (рис. 2, 23 ) (оба с резным орнаментом), а также 11 подвесками с изображениями водоплавающих птиц. Десять из них выполнены в низком рельефе на пластинах и делятся на три вида в соответствии со стилистикой изображения птиц: 1) с головой, обращенной вперед по отношению к туловищу, и широкой согнутой шеей (рис. 2, 4 ); 2) с запрокинутой назад головой на длинной шее и удлиненным клювом (рис. 2, 5–7 , 24 ); 3) с головой в профиль и заметно загнутым кончиком клюва (рис. 2, 8–12 ). Еще одна подвеска представляет собой миниатюрную объемную фигурку летящей (?) птицы (рис. 2, 21 ).

Дачи Гороно. Погребение раскопано З.К. Глус-ской в 1955 г. на левом берегу Енисея примерно в 6 км выше по течению от Гремячего Ключа. В могиле найдены о станки женщины 30–35 лет [Алексеев, 1960], по черепу которой М.М. Герасимовым сделана реконструкция (рис. 2, 25 ). Характер захоронения, видимо, парциальный. Предполагаемая ориентировка погребенной – головой в северном направлении, перпендикулярно течению реки. Общее число законченных изделий из захоронения не менее 84, среди них подвески и бусины из кости, камня и раковин, костяной игольник (рис. 2, 39 ), ка-

23 0

5 cм

• 1|б1б8уИ8

16 17 18 19 20

> 32

"^и/

..... . .

««WW^WWW^WWM

43 44 45

IH

Рис. 2. Материалы средненеолитических погребений Байкало-Енисейской Сибири.

1–14 , 16–24 , 26 – Гремячий Ключ; 15 , 30–32 – Афонтова Гора, 1977 г.; 25 , 39 – Дачи Гороно; 27–29 , 33 – Афонтова Гора, 1932 г.; 34 , 35 – Афонтова Гора, 1937 г.; 36 , 40–45 , 47–58 – Усть-Илирский могильник; 37 , 38 , 46 – стоянка Генералова; 59 – Жигалово. Автор фото и рисунков 1–26 , 30–32 , 36 , 38 , 39 , 43–47 , 50 , 51 , 53 И.М. Бердников, остальные адаптированы по: [Окладников, 1949, рис. 1; Дзюбас, Абдулов, Друлис, 1996, рис. 1, 2, 4–6; Вдовин, Макаров, 2016, с. 345; Бердникова, 2013, рис. 2; Бердникова и др., 2014, рис. 11].

менные орудия (тесло, бифас, скребла, ножевидное и дисковидное изделия). В коллекции находок также имеется незначительное количество фаунистических остатков со следами обработки (вероятно, заготовки орудий).

Афонтова Гора, 1932 г. Захоронение обнаружено А.Ф. Катковым на краю 15–18-метровой террасы левого берега Енисея (в 2 км ниже по течению от Гре-мячего Ключа) в 20 м к юго-западу от бывшей дачи, ныне музея-усадьбы Г.В. Юдина. Оно было частично разрушено, а от скелета мужчины 30–35 лет сохранилось несколько зубов, ко стей и череп [Солодовников, Багашев, Савенкова, 2020]. Умерший мог быть ориентирован головой в южном направлении (перпендикулярно течению реки). В могиле зафиксированы кусочки минерального пигмента красноватого цвета и следы его использования в растертом виде (далее по тексту – «охра»). Погребальный инвентарь представлен 373 предметами, в числе которых буси- ны из раковин, подвески из кости и зубов животных (рис. 2, 27, 28, 33), а также объемная ко стяная подвеска в виде плывущей птицы (рис. 2, 29).

Афонтова Гора, 1937 г. Комплекс раскопан А.П. Окладниковым в 3 м к востоку от предыдущего погребения. Останки принадлежали как минимум двум взрослым индивидам, но скелеты не сохранили анатомической целостности. Установлено, что погребенные были ориентированы головой в восточном направлении (вниз по течению реки). По всей вскрытой площади отмечены следы «охры». Общее число предметов из могилы неизвестно. Найдено значительное количе ство перламутровых бусин, еще несколько тонких округлых бусин белого цвета (материал не установлен), костяные острия и каменный отщеп. Наибольший интерес вызывают костяной шиловидный стержень с навершием в виде антропоморфной личины и небольшой сосуд усть-бельского типа (рис. 2, 34 , 35 ).

Афонтова Гора, 1977 г. Комплекс был зафиксирован только по экспонированным находкам, собранным школьниками вблизи описанных выше афонтовских захоронений. В их числе 46 бусин из раковин, изделие (подвеска или нашивка) из белого минерала (тальки-та?), наконечник стрелы (рис. 2, 15 , 31 , 32 ), костяной игольник, три подвески из кости и зубов животных, а также одна ко стяная с изображением водоплавающей птицы (рис. 2, 30 ), идентичная изделиям третьего вида из коллекции Гремячего Ключа.

Стоянка Генералова. Местонахождение расположено на 10–13-метровой террасовидной поверхности правого берега Чуны примерно в 2 км выше по течению от границы Иркутской обл. и Красноярского края. Погребение обнаружено в процессе спасательных работ на стоянке. В могильной яме зафиксированы следы разведения огня, а от скелета остались только часть затылочной кости черепа, четыре зуба и неопределимые фрагменты. Умерший был захоронен, вероятно, в вытянутом положении, головой на северо-восток (вверх по течению реки). Немногочисленный погребальный инвентарь (всего девять находок) представлен преимущественно изделиями из камня: теслом, скребком, двумя наконечниками стрел (рис. 2, 37 ), ножом (рис. 2, 46 ), двумя фрагментами пластинок и небольшой галькой. В районе головы умершего находился поставленный вверх дном небольшой керамический сосуд усть-бельского типа (рис. 2, 38 ).

Усть-Илирский могильник. Погребальный комплекс обнаружен приблизительно в 2 км к северо-востоку от пос. Прибрежного Братского р-на Иркутской обл. на высоком (до 10 м) левом устьевом участке р. Илир (левый приток р. Ии), подтопленном водами Братского водохранилища. На поверхности собрано множество человеческих костей и археологических предметов: фрагменты усть-бельских сосудов (рис. 2, 40–42 , 48 , 49 ), подвески из зубов оленя, костяные наконечники гарпунов (рис. 2, 53 ), наконечники стрел (рис. 2, 36 ) и другие каменные изделия, в т.ч. шлифованные (рис. 2, 43–45 ). В могиле, где находились останки трех человек, захороненных в вытянутом положении, головой на востоко-юго-восток, зафиксированы следы ко стра и пятна «охры». Большинство экспонированных предметов также были окрашены «охрой», что позволяет говорить об их прямой связи с погребением.

Сопровождающий инвентарь представителен и насчитывает в общей сложности 107 предметов. В их числе каменные орудия (наконечники стрел, нож, тесло и скребок), подвески из зубов оленя и кости (рис. 2, 47), орнаментированные игольники из кости (рис. 2, 50–52), заготовка костяного орудия. Кроме того, в коллекции присутствуют пять костяных предметов искусства с изображениями водоплавающих птиц: пла- стина с симметричной фигурой (рис. 2, 57) и четыре объемных изделия, которые можно разделить на два вида. К первому относятся три фигурки, стилистически идентичные изображениям на подвесках третьего вида из Гремячего Ключа (рис. 2, 54–56). Второй представлен фигуркой плывущей птицы (рис. 2, 58), аналогичной подвеске из комплекса Афонтовой Горы, раскопанного в 1932 г.

Жигалово. Погребение было полностью разрушено при проведении строительных работ. Его описание составлено со слов местных жителей: умерший был уложен в могиле на боку (возможно, с подогнутыми ногами), головой в северо-восточном направлении (перпендикулярно течению Лены). Погребальный инвентарь представлен костяной обоймой вкладыше-вого орудия, клыком кабана и костяным наконечником стрелы с биконической головкой и обломанным стержнем (рис. 2, 59 ).

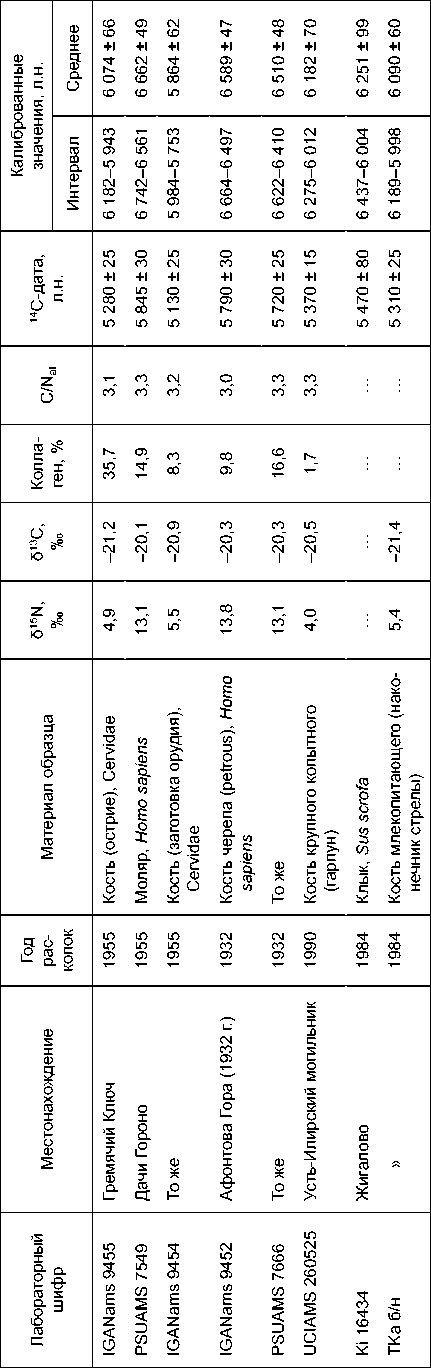

Результаты радиоуглеродного датирования. Для рассматриваемых погребальных комплексов получено шесть новых радиоуглеродных AMS-дат. Дополнительно мы привлекаем еще два определения для погребения в пос. Жигалово (одно по методу AMS, другое по методу жидкостно-сцинтилляционного счета – LSC), сделанные более десяти лет назад (см. таблицу ). Все AMS-даты выглядят вполне корректными, о чем говорят достаточное содержание коллагена в образцах и показатели атомарного отношения углерода к азоту (C/Nat), находящиеся в пределах нормы [Кузьмин, 2017, с. 181].

Практически для всех погребений (исключение – Афонтова Гора, 1932 г.) имеются определения по костям млекопитающих, не требующие корректировки на пресноводный резервуарный эффект (далее – ПРЭ), т.к. показатели δ13C (от 4,0 до 5,5 ‰) демонстрируют низкий трофический уровень организмов, характерный для растительноядных животных. Калиброванные значения этих дат находятся в диапазоне от 6 251 ± 99 до 5 864 ± 62 кал. л.н. Если не учитывать LSC-дату Ki 16434, то они будут лежать в пределах от 6 182 ± 70 до 5 864 ± 62 кал. л.н.

Для комплекса Дачи Гороно в дополнение к определению по фаунистическим остаткам получена дата по антропологическому образцу, которая ожидаемо древнее вследствие радиоуглеродного смещения, вызванного ПРЭ. Данные радиоуглеродного датирования для комплекса Афонтовой Горы 1932 г., полученные в разных лабораториях, фактически совпали, что лишний раз свидетельствует об их надежности, однако они требуют поправки на ПРЭ. Примечательно также, что AMS- и LSC-даты для погребения в пос. Жигало-во продемонстрировали близкие друг другу значения. Разумеется, первая выглядит более надежной, но вторая ненамного древнее, хотя и с более широким калиброванным интервалом.

Данные радиоуглеродного датирования средненеолитических погребений Байкало-Енисейской Сибири

Обсуждение

Среди охарактеризованных в настоящем исследовании погребений, опираясь на особенности инвентаря, можно выделить две группы. Первая отличается наличием подвесок с изображениями водоплавающих птиц (Гремячий Ключ, Афонтова Гора, 1932 и 1977 гг., Усть-Илирский могильник), вторая – сосудов усть-бельского типа (Афонтова Гора, 1937 г., стоянка Генералова). Комплекс Дачи Гороно, видимо, следует отнести к первой группе в соответствии с близким характером сопровождающего инвентаря. Разрушенное погребение в пос. Жигалово выделяется на фоне указанных захоронений и требует отдельного рассмотрения.

Обращаясь к погребениям первой группы, следует отметить, что, несмотря на значительную удаленность Усть-Илирского могильника от красноярских комплексов, их инвентарь обнаруживает безусловное сходство как в традиции изображения водоплавающих птиц, среди которых хорошо узнаваемы образы крохаля, утки и гагары, так и по категориям изделий – наконечников стрел, орнаментированных костяных игольников, подвесок из ко сти и зубов животных. Некоторые аналогии прослеживаются и в элементах обряда. Даты погребений этой группы, если опираться на данные по фаунистическим остаткам, укладываются в диапазон от 6 182 ± 70 до 5 864 ± 62 кал. л.н. или с округлением до десятков лет без показателей среднеквадратичной ошибки – 6 190–5 900 кал. л.н. В целом они (исключая дату для комплекса Дачи Гороно) соответствуют финалу хиатуса (рис. 3). Комплекс Афонтовой Горы 1932 г. по всем признакам должен быть синхронен погребениям рассматриваемой группы.

Захоронения второй группы менее информативны. Нет для них и радиоуглеродных дат. Однако наличие усть-бельских со судов в могилах позволяет соотнести их со средненеолитическим хиатусом на основании надежной серии определений (~6,7– 6,3 тыс. кал. л.н.) для керамики данного типа в Южном Приангарье [Бердников, Горюнова, Новиков и др., 2020]. Комплекс со стоянки Генералова также находит некоторые аналогии с погребениями первой группы в форме наконечников стрел и отчасти в обряде захоронения.

Возможно, комплексы первой группы также оставлены охотниками-собирателями, изготовлявшими усть-бельскую керамику. В пользу этого предположения говорят не только фрагменты сосудов данного типа с Усть-Илирского могильника (которые с большой долей вероятности связаны непосредственно с погребением), но и объемная орнитоморфная фигурка из нижних горизонтов пункта А североангарской стоянки Сергушкин-1 [Герман, Леонтьев, 2013, рис. 9, 15 ],

OxCal v4 4 4 Bronk Ramsey (2021); r5 Atmospheric data from Reimer et al (2020)

Гремячий Ключ 5 280 ± 25 л.н.

Дачи Гороно (1) 5 845 ± 30 л.н.

Дачи Гороно (2) 5 130 ± 25 л.н.

30 л.н.

Афонтова Гора, 1932 г. (1) 5 790 ±

25 л.н.

Афонтова Гора, 1932 г. (2) 5 720 ±

Усть-Илирский могильник 5 370 ±

15 л.н.

а

Жигалово (1) 5 470 ± 80 л.н.

в

Жигалово (2) 5 310 ± 25 л.н.

7 500

7 000

6 500

6 000 кал. л.н.

Рис. 3. Калиброванные значения радиоуглеродных дат и их соотношение с периодом среднего неолита / хиатуса. а – средний неолит / хиатус по [Weber et al., 2016]; б – средний неолит / хиатус по [Weber et al., 2021]; в – даты по костям человека; г – даты по фаунистическим остаткам.

связанная с усть-бельским комплексом, который ярко представлен на стоянке.

Анализируя фрагментарные данные по погребальному обряду обеих групп, можно сказать, что некоторые захоронения, возможно, парциальные, а умершие нередко ориентировались головой в восточном направлении (на восход солнца?). Фиксируются и проявления таких элементов обряда, как использование огня и «охры», но эти признаки носят индикативный характер.

Жигаловское погребение представляет собой уникальное явление для Байкало-Енисейской Сибири, т.к. в составе его инвентаря имеется костяной наконечник стрелы с биконической головкой, а изделия данного типа не характерны для региона. Нам известно только одно упоминание о подобной находке на среднем Енисее [Окладников, 1957, с. 49]. Широкое распространение такие наконечники получили в комплексах мезолита – энеолита Европейской России и Уральского региона (см., напр.: [Жилин, 1996; Сериков, 2018; Лозовская, 2019]). Если же обращаться к материалам погребений, то ближайшими аналогиями в территориальном отношении являются находки с местонахождений неолита и эпохи раннего металла Западной Сибири, в числе которых могильники Васьковский, Яйский, Лебеди-2, Усть-Алеус, Сопка-2, Венгеро-во-2А, Усть-Тартас-2 [Бородкин, 1967; Молодин, 2001, рис. 2, 1; 27, 1; Марочкин, 2014, с. 18–45, рис. 2, 6; Мо- лодин, Мыльникова, Нестерова, 2016, рис. 13, 9; Мо-лодин и др., 2020, рис. 3, 4].

Важной категорией для сравнительного анализа выступает и образ водоплавающей птицы. В искусстве неолита – энеолита Восточной Европы, Урала и Западной Сибири это довольно распространенный сюжет [Гурина, 1972; Чаиркина, 1998; Жульников, Кашина, 2010; Морозов, Умеренкова, 2015; Сериков, 2019]. Орнитоморфные изображения из кости встречаются и в погребальных комплексах. На территории Урало-Западносибирского региона они известны в материалах таких могильников, как Яйский, Корчуган, Венгерово-2А, Трекино, а также погребения в гроте камня Дождевого [Матющенко, 1961, рис. 47, 1 ; Бобров, 1990, рис. 1, 1 ; Молодин, Новиков, Чикишева, 1999, рис. 4, 2 – 10 ; Молодин, Мыльникова, Нестерова, 2016, рис. 13, 9 ; Сериков, 2019, рис. 2, 9 – 12 ]. Каменные наконечники стрел листовидной формы и подвески из кости (каплевидные и овальные) также являются довольно распространенными категориями неолитического погребального инвентаря в западносибирских комплексах (см., напр.: [Полосьмак, Чи-кишева, Балуева, 1989, с. 21–25; Молодин, Новиков, Чикишева, 1999; Марочкин, 2014; Молодин, Мыльникова, Нестерова, 2016; Молодин и др., 2020; Бородаев и др., 2022]).

Корректный сравнительный анализ особенностей обряда погребений Байкало-Енисейской Сиби- ри с указанными западносибирскими комплексами провести довольно сложно ввиду диспропорциональности имеющихся данных как в количественном, так и в качественном отношении. Тем не менее среди общих (но, видимо, не всегда обязательных) элементов можно выделить парциальный характер захоронений, использование огня и «охры» в ритуальных целях [Молодин, Мыльникова, Нестерова, 2016].

Данные радиоуглеродного датирования пока не позволяют прояснить характер межрегиональных связей вследствие малочисленности корректных определений для неолитических погребений Западной Сибири. Достаточно надежные даты для круга комплексов, к которым относится Венгерово-2А (с орнитоморф-ной подвеской и наконечником шигирского типа), получены сравнительно недавно для могильника Автодром-1А [Бобров, Марочкин, Юракова, 2020]. Их калиброванные значения находятся в интервале 6 744–6 495 кал. л.н. (калибровка наша). С учетом того, что даты получены по образцам человеческих костей, данный могильник фактически синхронен средненеолитическим погребениям Байкало-Енисейской Сибири. Однако комплексы подобного типа связываются с артынской культурой [Молодин и др., 2020; Бобров, Марочкин, Юракова, 2020], керамика которой имеет мало общего с гончарными традициями Байкало-Енисейской Сибири . Следовательно, говорить о прямых аналогиях в данном случае неуместно.

Заключение

На основании надежных данных радиоуглеродного датирования в Байкало-Енисейской Сибири выявлена группа погребальных комплексов, возраст которых (5 900–6 190 кал. лет) фактически соответствует среднему неолиту. Они отчасти наполняют собой поздний этап хиатуса, выделенного по материалам Прибайкалья.

В результате анализа особенностей погребальной практики и сопровождающего инвентаря средненеолитических комплексов в общих чертах определен круг внутренних и внешних связей, позволяющий сделать следующие выводы.

-

1. Одним их ведущих сюжетов в искусстве населения этого этапа является образ водоплавающей птицы, а наиболее распространенными категориями погребального инвентаря – каменные наконечники стрел листовидной формы, бусины из раковин, подвески из кости и зубов животных.

-

2. В погребальном обряде отмечаются случаи ритуальных действий с использованием огня и «охры», а также нарушений анатомической целостности костяков (в двух случаях можно предполагать парциальный характер захоронений, но это требует проверки).

-

3. Большинство погребений с высокой долей вероятности оставлены носителями усть-бельской гончарной традиции.

-

4. Культура средненеолитического населения Байкало-Енисейской Сибири достаточно самобытна, но присутствие в составе погребального инвентаря наконечника стрелы шигирского типа и предметов мелкой пластики с изображениями водоплавающих птиц позволяет говорить о наличии культурных связей с обитателями Урало-Западносибирского региона.

Проблемы хронологического перерыва в погребальных традициях настоящим исследованием полно стью не решаются. Однако в данном случае важно понимать, что средний неолит региона – явление более сложное, нежели хиатус, и их хронологические рамки могут не совпадать. Решать поднятые в статье вопросы следует с широким привлечением междисциплинарных данных, в первую очередь радиоуглеродного AMS-датирования и палеогенетиче-ских исследований.

Исследование выполнено в рамках государственного задания Минобрнауки России, проект № FZZE-2023-0007. Радиоуглеродное датирование проведено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркутской обл., проект № 20-49-380002. В ходе сравнительного анализа использовались сведения из базы данных, разработанной при финансовой поддержке Правительства РФ, проект № 075-15-2021-631. Выражаем также благодарность канд. геол.-мин. наук А.Г. Филиппову (Karst Research Inc., Канада) за помощь в получении радиоуглеродных дат, директору Тулунского краеведческого музея им. П.Ф. Гущина И.В. Шепняковой и главному хранителю И.В. Красновой за возможно сть обработать коллекцию Усть-Илирского могильника.

Список литературы Средненеолитические погребения Байкало-Енисейской Сибири: проблемы культурной принадлежности и генезиса

- Алексеев В.П. Энеолитический череп из Красноярска (к вопросу о южной примеси в населении Алтае-Саянского нагорья) // КСИЭ. – 1960. – Т. XXXIV. – С. 79–85.

- Бердников И.М., Горюнова О.И., Новиков А.Г., Бердникова Н.Е., Уланов И.В., Соколова Н.Б., Абрашина М.Е., Крутикова К.А., Роговской Е.О., Лохов Д.Н., Когай С.А. Хронология неолитической керамики Байкало-Енисейской Сибири: основные идеи и новые данные // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. – 2020. – Т. 33. – С. 23–53. – URL: https://doi.org/10.26516/2227-2380.2020.33.23

- Бердников И.М., Крутикова К.А., Дударёк С.П., Бердникова Н.Е., Соколова Н.Б. К проблеме хиатуса – перерыва в погребальных традициях неолитического населения Прибайкалья // Актуальные проблемы науки Прибайкалья. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2020. – С. 15–20.

- Бердников И.М., Крутикова К.А., Дударёк С.П., Бердникова Н.Е., Соколова Н.Б. К вопросу о среднем неолите Байкало-Енисейской Сибири // Северные архивы и экспедиции. – 2021. – № 1. – С. 33–55.

- Бердникова Н.Е. Шигирский наконечник на Верхней Лене (Прибайкалье) // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. – 2013. – № 1 (2). – С. 156–173.

- Бердникова Н.Е., Роговской Е.О., Бердников И.М., Липнина Е.А., Лохов Д.Н., Дударёк С.П., Соколова Н.Б., Тимощенко А.А., Попов А.А., Харламова Н.В. Стоянка им. Генералова (р. Чуна): результаты охранно-спасательных работ 2013 года // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. – 2014. – Т. 7. – С. 150–191.

- Бобров В.В. Материалы разрушенных неолитических погребений кузнецко-алтайской культуры // Проблемы археологии и этнографии Южной Сибири. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1990. – С. 19–33.

- Бобров В.В., Марочкин А.Г., Юракова А.Ю. Курганы в погребальной практике поздненеолитического населения юга Западной Сибири // Труды VI (XXII) Всероссийского археологического съезда в Самаре: в 3 т. – Самара: Изд-во Самар. гос. соц.-пед. ун-та, 2020. – С. 124–125.

- Бородаев В.Б., Кирюшин К.Ю., Кузменкин Д.В., Солодовников К.Н. Украшения из раковин моллюсков рода Unio в неолитическом погребении могильника Усть-Алейка-5 (Барнаульское Приобье) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2022. – Т. 50, № 1. – С. 48–56. – URL: https://doi.org/10.17746/1563-0102.2022.50.1.048-056

- Бородкин Ю.М. Материалы неолитического погребения у с. Васьково // Изв. лаборатории археологических исследований. – 1967. – Вып. 1. – С. 101–107.

- Вдовин А.С., Макаров Н.П. Афонтова гора: Материалы эпохи неолита и ранней бронзы // Esse quam videri: К 80-летию со дня рождения Германа Ивановича Медведева. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2016. – С. 339–348.

- Герман П.В., Леонтьев С.Н. Комплекс археологических материалов с усть-бельской керамикой стоянки Сергушкин-1, пункт «А» // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. – 2013. – № 1 (2). – С. 133–155.

- Глусская З.К. Женщина негроидного типа в неолите под Красноярском // Материалы и исследования по археологии, этнографии и истории Красноярского края. – Красноярск: Кн. изд-во, 1963а. – С. 29–37.

- Глусская З.К. Новое в искусстве неолита на Енисее // Материалы и исследования по археологии, этнографии и истории Красноярского края. – Красноярск: Кн. изд-во, 1963б. – С. 39–48.

- Гурина Н.Н. Водоплавающая птица в искусстве неолитических лесных племен // КСИА. – 1972. – Вып. 131. – С. 36–45.

- Дзюбас С.А., Абдулов Т.А., Друлис М.В. Погребение с зооморфными изображениями из Усть-Илирского могильника // Археологическое наследие Байкальской Сибири: изучение, охрана и использование. – Иркутск: Центр по сохранению ист.-культ. наследия, 1996. – Вып. 1. – С. 47–56.

- Жилин М.Г. Наконечники стрел «шигирского» типа в мезолите и раннем неолите Восточной Европы // Тверской археологический сборник. – Тверь: Твер. гос. объед. ист.-архит. и лит. музей, 1996. – С. 50–56.

- Жульников А.М., Кашина Е.А. Образ птицы в искусстве неолита – энеолита лесной зоны Восточной Европы // РА. – 2010. – № 2. – С. 5–17.

- Кузьмин Я.В. Геоархеология: естественнонаучные методы в археологических исследованиях. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2017. – 396 с.

- Лозовская О.В. Развитие костяных наконечников стрел в VII–V тыс. cal BC в Верхневолжской низменности по материалам многослойной стоянки Замостье 2 // КСИА. – 2019. – № 255. – С. 71–90.

- Марочкин А.Г. Погребальная практика населения Верхнего Приобья в периоды неолита и энеолита: история изучения, структурный анализ и типология, проблемы культурно-хронологической интерпретации: дис. ... канд. ист. наук. – Кемерово, 2014. – Т. 2. – 160 с.

- Матющенко В.И. Новые находки из низовьев реки Томи // КСИА. – 1961. – Вып. 84. – С. 130–132.

- Молодин В.И. Памятник Сопка-2 на реке Оми. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. – Т. 1: Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов неолита и раннего металла. – 128 с.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Кобелева Л.С., Хансен С., Селин Д.В., Нестерова М.С., Кудинова М.А., Райнхольд С., Швецова Е.С., Бобин Д.Н. Поздненеолитичекий погребальный комплекс на памятнике Усть-Тартас-2(Венгеровский район Новосибирской области) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. – Т. XXVI. – С. 172–180.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С. Погребальные комплексы эпохи неолита Венгерово-2А (юг Западно-Сибирской равнины): результаты мультидисциплинарных исследований // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2016. – Т. 44, № 2. – С. 30–46.

- Молодин В.И., Новиков А.В., Чикишева Т.А. Неолитический могильник Корчуган на Средней Таре // Проблемы неолита–энеолита юга Западной Сибири. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1999. – С. 66–98.

- Морозов А.В., Умеренкова О.В. Мелкая пластика эпохи неолита–энеолита Сибири (к проблеме функционально-смыслового назначения) // Вестн. Кем. гос. ун-та. – 2015. – № 3 (61). – Т. 1: История и археология. Психология. Филология. – С. 71–77.

- Окладников А.П. Неолитическое погребение на Афонтовой горе // КСИИМК. – 1949. – Вып. 25. – С. 7–13.

- Окладников А.П. Из истории этнических и культурных связей неолитических племен Среднего Енисея (к вопросу о происхождения самодийских племен) // СА. – 1957. – № 1. – С. 26–55.

- Полосьмак Н.В., Чикишева Т.А., Балуева Т.С. Неолитические могильники Северной Барабы. – Новосибирск: Наука, 1989. – 104 с.

- Сериков Ю.Б. Биконические наконечники стрел из пещерного святилища на камне Дыроватом (р. Чусовая, Средний Урал) // Вестн. Перм. ун-та. История. – 2018. – № 1. – С. 20–30.

- Сериков Ю.Б. Образ водоплавающей птицы в искусстве нео-энеолитического населения Урала // Самар. науч. вестн. – 2019. – Т. 8, № 2. – С. 208–215.

- Соколова Н.Б., Бердников И.М. Погребальные комплексы Байкало-Енисейской Сибири с неопределенной культурно-хронологической принадлежностью: анализ и корректировка базы данных // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. – 2022. – Т. 40. – С. 12–25. – URL: https://doi.org/10.26516/2227-2380.2022.40.12

- Солодовников К.Н., Багашев А.Н., Савенкова Т.М. Ареалы антропологических общностей населения неолита юга Западной и Средней Сибири // Вестн. Том. гос. ун-та. – 2020. – № 68. – С. 158–167.

- Чаиркина Н.М. Антропо- и зооморфные образы энеолитических комплексов Среднего Зауралья // Вопр. археологии Урала. – 1998. – № 23. – С. 81–104.

- Bronk Ramsey C. OxCal 4.4.4. 2021. – URL: http://c14.arch.ox.ac.uk (дата обращения: 01.06.2022).

- Reimer P., Austin W., Bard E., Bayliss A., Blackwell P., Bronk Ramsey C., Butzin M., Hai Ch., Edwards R.L., Friedrich M., Grootes P.M., Guilderson T.P., Hajdas I., Heaton T.J., Hogg A.G., Hughen K., Kromer B., Manning S.W., Muscheler R., Palmer J.G., Pearson C., van der Plicht J., Reimer R.W., Richards D.A., Scott E.M., Southon J.R., Turney C.S.M., Wacker L., Adolphi F., Büntgen U., Capano M., Fahrni S., Fogtmann-Schulz A., Friedrich R., Köhler P., Kudsk S., Miyake F., Olsen J., Reinig F., Sakamoto M., Sookdeo A., Talamo S. The IntCal20 Northern Hemisphere Radiocarbon Age Calibration Curve (0–55 cal kBP) // Radiocarbon. – 2020. – Vol. 62, iss. 4. – P. 725–757. – URL: https://doi.org/10.1017/RDC.2020.41

- Weber A.W., Schulting R.J., Bronk Ramsey C., Bazaliiskii V.I., Goriunova O.I., Berdnikova N.E. Chronology of middle Holocene hunter-gatherers in the Cis-Baikal region of Siberia: Corrections based on examination of the freshwater reservoir effect // Quat. Int. – 2016. – Vol. 419. – P. 74–98. – URL: https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.12.003

- Weber A., Bronk Ramsey C., Schulting R.J., Bazaliiskii V.I., Goriunova O.I. Middle Holocene huntergatherers of Cis-Baikal, Eastern Siberia: Chronology and dietary trends // Archaeological Research in Asia. – 2021. – Vol. 25. – Art. n. 100234. – URL: https://doi.org/10.1016/j.ara.2020.100234