Среднепалеолитические комплексы пещеры Клисура (Пелопоннес, Греция): сравнительный анализ

Автор: Ситливый В., Собчик К., Карканас П., Кумузелис М.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 3 (31), 2007 года.

Бесплатный доступ

Средний палеолит на территории Греции известен по находкам из ряда пещерных и открытых стоянок [Darlas, 1994; Darlas, Lumley, 1999; Kyparissi-Apostolika, 1999; Panagopoulou et al., 2002-2004; Papaconstantinou, 1988; Papagianni, 2000], но до недавнего времени не было зафиксировано ни одного представительного многослойного памятника этой эпохи. Раскопки средне-, верхнепалеолитической стратифицированной стоянки Клисура, пещера № 1 (далее Клисура-1), на востоке п-ва Пелопоннес (рис. 1, 2) дали важные материалы по стратиграфии отложений памятника, технико-типологическим особенностям каменных индустрий и различным аспектам человеческой деятельности. До сих пор опубликованы только результаты изучения самых верхних мустьерских слоев VII, Vila, VIII и X, вскрытых небольшим шурфом в 1997 г. [Koumouzelis et al., 2001б]. В этих отложениях представлена индустрия микролитоидного характера; в орудийном наборе господствуют скребла, встречаются конвергентные изделия, а формы типа кина и продукты леваллуазского раскалывания очень скудны. Раскопками в 2001-2006 гг. выявлено много новых среднепалеолитических слоев с открытыми очагами, обильными фаунистическими остатками и богатыми каменными индустриями, включающими многочисленные ретушированные орудия (различные скребла и остроконечники), а также нуклеусами и сколами. Как ни странно, в верхней части среднепалеолитической колонки были представлены леваллуазские формы, удлиненные острия и конвергентные скребла. В данной публикации дается характеристика мустьерских индустрий и излагаются результаты их сравнительного технологического и типологического анализов. Исследование базируется на выборке из 37 922 артефактов из 14 слоев. Кроме того, в ходе некоторых сопоставлений использовались также материалы из кровли слоя XX. Пачка среднепалеолитических отложений мощностью до 6,5 м составлена многочисленными слоями со свидетельствами интенсивного обитания (слои VIXX a-g, считая сверху вниз); даты для нее пока не определены. Для слоя V, перекрывающего среднепалеолитическую толщу и представляющего индустрию раннего верхнего палеолита с сегментовидными пластинами с притупленным краем (улуццо), получена радиоуглеродная дата 40 010 ± 740 л.н. (GifA-99168) [Ibid]. В шурфе 1997 г. слой VI оказался смешанным с перекрывающим слоем улуццо [Ibid], но на остальной площади раскопа он включал чистый мустьерский комплекс.

Короткий адрес: https://sciup.org/14522605

IDR: 14522605 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Среднепалеолитические комплексы пещеры Клисура (Пелопоннес, Греция): сравнительный анализ

Средний палеолит на территории Греции известен по находкам из ряда пещерных и открытых стоянок [Darlas, 1994; Darlas, Lumley, 1999; Kyparissi-Apostolika, 1999; Panagopoulou et al., 2002–2004; Papaconstantinou, 1988; Papagianni, 2000], но до недавнего времени не было зафиксировано ни одного представительного многослойного памятника этой эпохи.

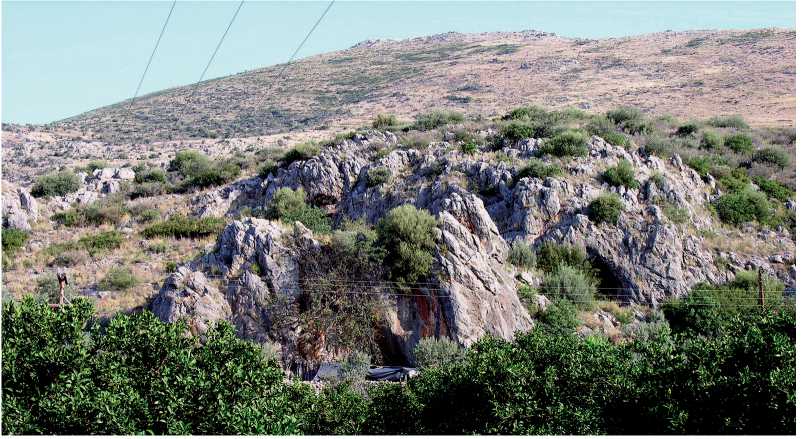

Раскопки средне-, верхнепалеолитической стратифицированной стоянки Клисура, пещера № 1 (далее – Клисура-1), на востоке п-ва Пелопоннес (рис. 1, 2) дали важные материалы по стратиграфии отложений памятника, технико-типологическим особенностям каменных индустрий и различным аспектам человеческой деятельности. До сих пор опубликованы только результаты изучения самых верхних мустьерских слоев VII, VIIa, VIII и X, вскрытых небольшим шурфом в 1997 г. [Koumouzelis et al., 2001б]. В этих отложениях представлена индустрия микролитоидного характера; в орудийном наборе господствуют скребла, встречаются конвергентные изделия, а формы типа кина и продукты леваллуазского раскалывания очень скудны. Раскопками в 2001–2006 гг. выявлено много новых среднепалеолитических слоев с открытыми очагами, обильными фаунистическими остат- ками и богатыми каменными индустриями, включающими многочисленные ретушированные орудия (различные скребла и остроконечники), а также нуклеусами и сколами. Как ни странно, в верхней части среднепалеолитической колонки были представлены леваллуазские формы, удлиненные острия и конвергентные скребла.

В данной публикации дается характеристика мустьерских индустрий и излагаются результаты их сравнительного технологического и типологического анализов. Исследование базируется на выборке из 37 922 артефактов из 14 слоев. Кроме того, в ходе некоторых сопоставлений использовались также материалы из кровли слоя XX.

Пачка среднепалеолитических отложений мощностью до 6,5 м составлена многочисленными слоями со свидетельствами интенсивного обитания (слои VI– XX a-g, считая сверху вниз); даты для нее пока не определены. Для слоя V, перекрывающего среднепалеолитическую толщу и представляющего индустрию раннего верхнего палеолита с сегментовидными пластинами с притупленным краем (улуццо), получена радиоуглеродная дата 40 010 ± 740 л.н. (GifA-99168) [Ibid]. В шурфе 1997 г. слой VI оказался смешанным с перекрывающим слоем улуццо [Ibid], но на остальной площади раскопа он включал чистый мустьерский комплекс.

Отложения Клисуры-1.Среднепалеолитическая толща

Среднепалеолитические отложения Клису-ры-1 заметно контрастируют с верхнепалеолитическими. Последние, содержащие больше компонентов антропогенного происхождения, более рыхлые и каменистые. Цвет их варьирует от серого до белесоватого, что объясняется насыщенностью кальцитовым пеплом и другими продуктами горения. Кроме того, эти слои характеризуются хорошо выраженными очажными сооружениями из глины, перекрытыми пепельными прослоями [Karkanas et al., 2004; Koumouzelis et al., 2001a, б]. В противоположность этому верхняя часть пачки напластований среднепалеолитического времени (слои VII–XV) постепенно, но отчетливо трансформируется в более компактные коричневатые или красноватые мелкозернистые отложения, которые в задней части пещеры включают ряд каменистых прослоев. Эти черты являются следствием участия в процессе седиментации бóльшего количества глины и иных кластических материалов, что свидетельствует о ведущей роли естественных процессов в формировании верхней части среднепалеолитических слоев. Вместе с тем, в них представлен и антропогенный компонент в форме от-

Рис. 1 . Вид на ущелье Клисура с Арголического залива ( a ) и из крепости Ларисса в Аргосе ( б ).

дельных прослоев разноцветных продуктов горения.

ми горизонтами эрозии. Слои XI–XIV представлены

Эта верхняя часть среднепалеолитической колон-

горизонтами красноватого цвета с высоким содержа-

ки демонстрирует несколько эпизодов естественной и антропогенной седиментации, разделенных четки-

нием глины, чередующимися с тонкими многоцветными горизонтами горения. Формирование первых

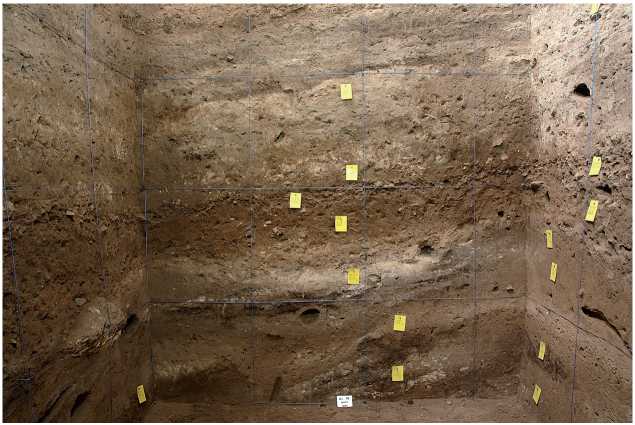

Рис. 3. Западный раскопочный профиль Клисуры-1. Видна часть среднепалеолитической толщи отложений (слои XVI–XXc) с серыми прослоями вверху (насыщенный золой слой XVI), каменистым слоем XVIII в середине и обожженными материалами (слои XXa и XXc).

скорее всего, было результатом работы потоков дождевой воды, перемещавших кластические материалы с возвышающихся над пещерой холмов. Слои XI–XIV содержат также хорошо развитые карбонатные корки, которые сохранились благодаря цементации подстилающих поверхностей и маркируют небольшие перерывы в осадконакоплении. Многоцветный горизонт горения в слое XI маркирует окончание формирования пачки слоев XVI–XI. Часть этой пачки подверглась размыву, в результате чего в привходовой части пещеры образовалась впадина. Слои X и IX местами сильно осветлены и имеют беловатый цвет, хотя включают также более темные (от темно-серых до черных) прослои, сформировавшиеся, по-видимому, благодаря цементации обожженных остатков поверхностными водами. Еще один эрозионный эпизод привел к образованию желоба, обрезавшего все ранее отложившиеся слои среднепалеолитической толщи. Желоб тянется от северного профиля в задней части пещеры к западному профилю. Он заполнен материалами слоев XIa и XIb, представляющими собой смесь обожженных остатков и естественых отложений со слабовыражен-ной слоистостью. Пока неясно, это заполнение является результатом развития природных процессов или же деятельности человека. В задней части пещеры он и слои, следующие за слоем XI, залегают непосредственно под слоями VIII–VI, что является следствием комбинированного воздействия антропогенных и естественных процессов. Они глинистые, имеют коричневатый оттенок, но содержат и включения обожженных остатков, что придает им местами более темный цвет. Таким образом, верхняя часть среднепалеолити- ческой толщи испытала воздействие размыва и ряда других эрозионных процессов.

Верхняя и нижняя части среднепалеолитической толщи резко различаются между собой: глинистые, красноватые, с каменистыми включениями верхние слои четко контрастируют с подстилающими их мелкозернистыми, иловатыми и золистыми слоями. Эти различия связаны, возможно, с изменением карстовой конфигурации пещеры. Примерно во время формирования слоя XV в задней части пещеры, вероятно, произошел обвал и образовалась расселина, сохранившаяся до настоящего времени. Через нее в пещеру стали попадать дождевые воды, красноземы, обломки скальных пород, что сказалось на характере отложений в верхней части среднепалеолитической толщи.

Нижняя часть толщи (слои XVI–XX) представлена гомогенными мелкозернистыми отложениями с признаками постдепозиционного химического видоизменения, особенно заметного в низах слоя XX (рис. 3). Это видоизменение проявилось в образовании фосфатных стяжений вокруг известняковых глыб. По мере движения от верхних слоев к нижним наблюдается также постепенное возрастание их наклона по направлению к входу.

Слои XVI и XVII состоят из чередующихся серых и беловатых горизонтов значительной протяженности. Слой XVIII коричневато-серый, иловатый, включает много костей и каменных артефактов. Высокое содержание последних придает слою каменистый вид. Слой XIX темно-серый, иловатый, гомогенный. Слои XXa, XXc и XXf насыщены обожженным материалом в виде беловатых и черных линз. Слои XXb и XXd светло-коричневые, иловатые, с меньшим, по сравнению со слоями XVIII и XIX, количеством признаков антропогенного воздействия. Локальной разновидностью слоя XXa является слой XXa1, красноватого цвета, выделяемый по большому содержанию краснозема. Слои XXe и XXf умерено сцементированы за счет большого количества фосфатных жил и стяжений. Кроме того, они содержат значительный песчанистый компонент. Слой XXg рыхлый, серый, песчанистый. Слой XXI выявлен лишь у восточной стены пещеры, где он представлен темно-красными отложениями, налегающими непосредственно на скальное дно. Он состоит из красноземов с большим количеством известняковых глыб и щебня. Отмечаются следы интенсивного фосфатного преобразования. Контакт между слоем XXI и

Каменный инвентарь среднепалеолитических слоев Клисуры-1, экз.

|

Каменный инвентарь |

VI |

VII |

VIIa |

VIII |

X |

XIb |

XII |

XIII |

XIV |

XV |

XVI |

XVII |

XVIII |

XIX |

Всего |

|

Чешуйки |

1 711 |

1 189 |

1 334 |

1 270 |

820 |

101 |

29 |

82 |

649 |

698 |

1 542 |

1 543 |

4 141 |

493 |

15 602 |

|

Куски и обломки |

607 |

481 |

244 |

425 |

297 |

15 |

2 |

13 |

40 |

34 |

64 |

75 |

259 |

19 |

2 575 |

|

Преформы |

0 |

0 |

0 |

0 |

2 |

1 |

1 |

0 |

1 |

0 |

3 |

0 |

2 |

0 |

10 |

|

Нуклеусы |

36 |

23 |

29 |

43 |

49 |

12 |

17 |

10 |

35 |

19 |

40 |

56 |

148 |

70 |

587 |

|

Отщепы |

571 |

705 |

742 |

945 |

1 044 |

287 |

263 |

241 |

638 |

547 |

862 |

1 288 |

4 791 |

1 489 |

14 413 |

|

Пластины |

41 |

22 |

22 |

20 |

33 |

9 |

17 |

14 |

18 |

14 |

20 |

41 |

439 |

265 |

975 |

|

Орудия |

103 |

95 |

108 |

240 |

340 |

106 |

89 |

61 |

212 |

150 |

254 |

202 |

1 028 |

677 |

3 665 |

|

Отбойники |

1 |

0 |

0 |

5 |

2 |

0 |

0 |

0 |

2 |

3 |

2 |

1 |

12 |

0 |

28 |

|

Сколы подновления орудий |

1 |

0 |

0 |

0 |

7 |

2 |

6 |

2 |

4 |

6 |

6 |

3 |

8 |

4 |

49 |

|

Чопперы |

0 |

0 |

0 |

0 |

2 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

4 |

|

Куски с пробными сколами |

2 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

5 |

5 |

2 |

14 |

|

Всего |

3 073 |

2 515 |

2 479 |

2 948 |

2 596 |

533 |

424 |

423 |

1 600 |

1 471 |

2 793 |

3 214 |

10 834 |

3 019 |

37 922 |

вышележащими отложениями несогласный, что, возможно, является отражением резких природных изменений в соответствующий период.

Окончательные выводы делать еще рано, однако уже сейчас можно предположить, что основная часть среднепалеолитической пачки отложений формировалась в более влажных, по сравнению с верхнепалеолитическим временем, условиях. Песчанистые линзы в ее нижней части были, по-видимому, оставлены карстовыми водами в подземных туннелях, которые образовались в уже сформировавшихся в тот период отложениях. Последнее, вероятно, имело также следствием отщепов (см. таблицу). Однако в средней части колонки (слои XIb, XII, XIII) чешуйки встречаются реже (менее 20 %). Частота встречаемости орудий колеблется от средней до довольно высокой (от 3,7 до 20 %) и контрастирует с малым количеством нуклеусов. Если исключить из подсчетов чешуйки, куски и обломки, то преобладающей категорией каменного инвентаря окажутся отщепы (70–83 %). Орудия будут занимать вторую позицию (11–25 %; самые низкие показатели приходятся на верхние слои VII и VIIa) (рис. 4). Наиболее низок процент нуклеусов (2,3–4,4 %) и пластин (1,5–4,4 %). При этом, если доля нуклеусов остается низкой во всех повышение уровня грунтовых вод, что способствовало изменению химического состава отложений. Фосфат в них появился, скорее всего, в результате гниения гуано, большое количество которого скопилось к тому времени в пещере.

Состав артефактов

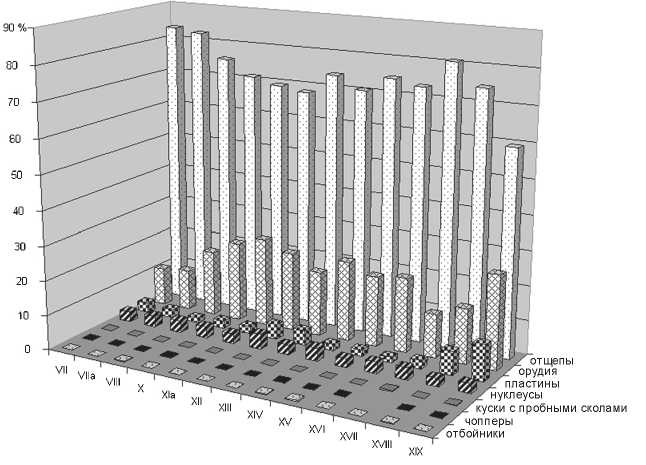

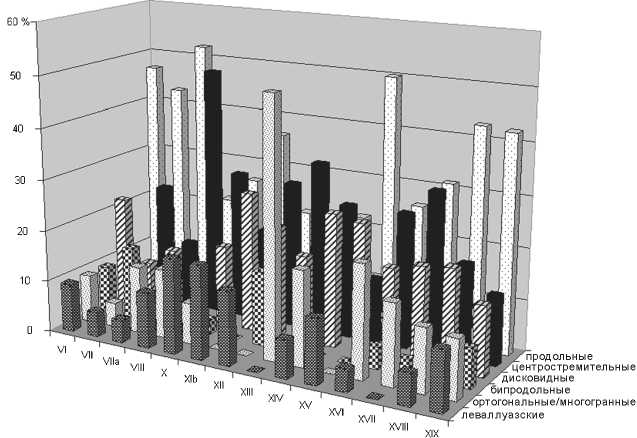

Общая структура среднепалеолитических комплексов характеризуется доминированием мелких продуктов раскалывания и ретуширования (чешуек) размером до 1,5 см (по предварительным подсчетам они обычно составляют 30–55 % артефактов), небольших обломков (до 20 %; они особенно многочисленны в самых верхних среднепалеолитических слоях X–VII), а также мелких

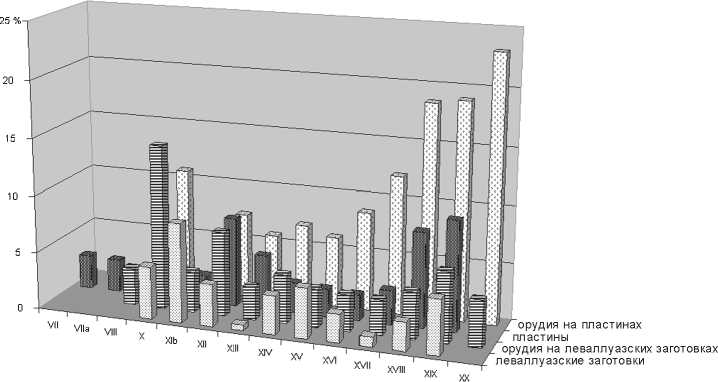

Рис. 4. Распределение основных категорий артефактов в слоях Клисуры-1.

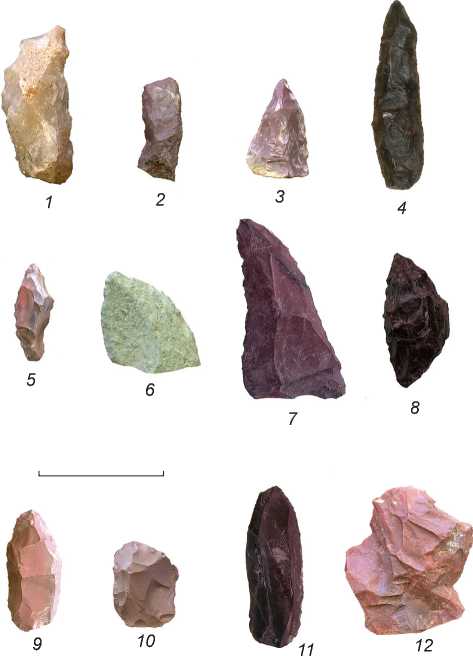

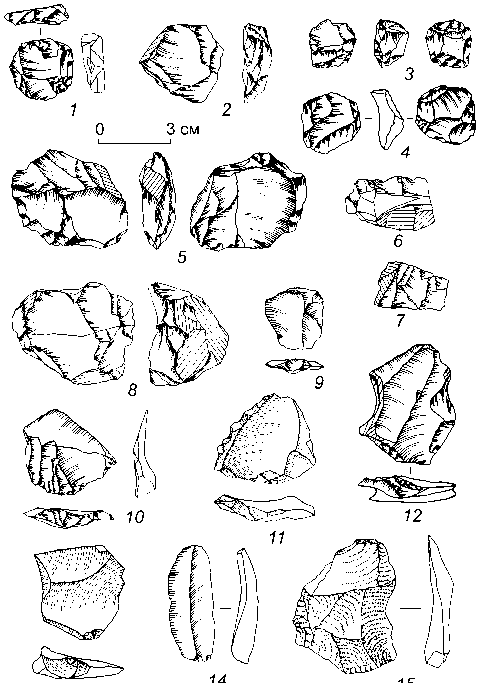

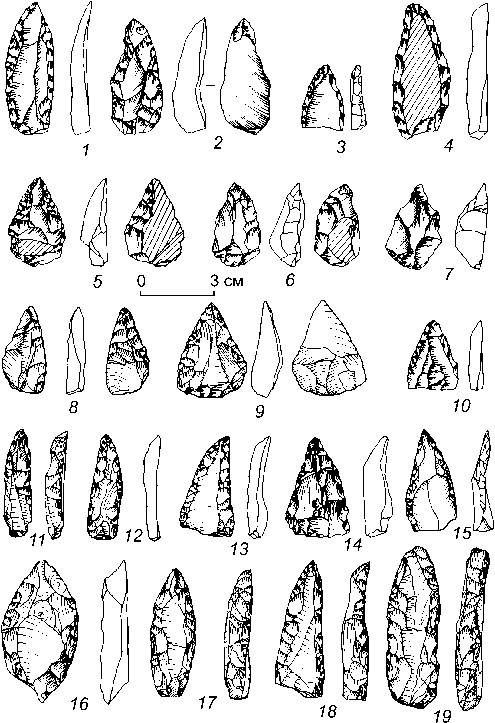

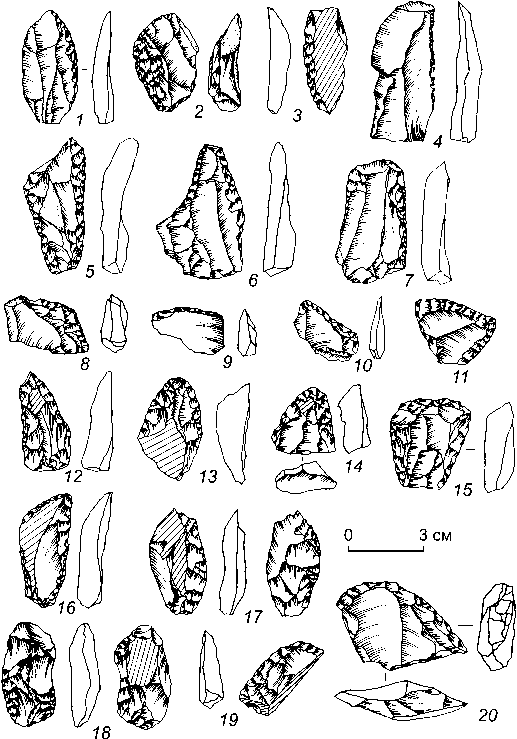

Рис. 5. Лимасы ( 1 , 5 ), скребла: трапециевидное ( 2 ), угловатые ( 6 , 7 ), сегментовидное ( 8 ), двойное ( 9 ), боковое с дистальным и обушковым утончением ( 10 ), боковое на пластине ( 11 ); остроконечник ( 3 ); остроконечник на пластине ( 4 ); леваллуазский отщеп ( 12 ).

1 – халцедон; 2 , 3 , 5 , 7 – 12 – радиолярит; 4 – кремень;

6 – вулканическая порода.

1 , 3 , 8 – 10 , 12 – слой XIV; 2 , 6 , 11 – XI; 4 – XIX; 5 – X; 7 – XII.

слоях, то частота встречаемости пластин несколько повышается в самой нижней части среднепалеолитической толще, достигая в слоях XVIII и XIX 6,8–10,5 %. Куски с пробными сколами, отдельности породы (сырьевые запасы), как и отбойники, либо отсутствуют, либо представлены в очень незначительных количествах в нескольких слоях, главным образом в нижней части отложений. Отношение количества орудий к количеству нуклеусов остается высоким во всех среднепалеолитических комплексах: от 3,6 : 1 до 9,6 : 1. Высокие значения дали и подсчеты количественного отношения заготовок и нуклеусов: обычно от 20 : 1 до 35 : 1, причем самые большие – для верхних и нижних слоев. Таким образом, состав каменного инвентаря среднепалеолитических комплексов указывает на то, что первичное раскалывание, изготовление и использование орудий происходили непосредственно на памятнике. Что касается немногочисленных различий в составе артефактов между слоями, то наиболее значительным среди них является увеличение количества пластин и пластинок в наиболее древних среднепалеолитических комплексах.

Сырье

Радиолярит был доминирующим видом сырья для артефактов во всех палеолитических слоях Клисуры-1 (рис. 5, 2 , 3 , 5 , 7 – 12 ); такие изделия в среднепалеолитических комплексах составляют 60–80 %. На втором месте – кремень (15–32 %). Другие породы (в т.ч. известняк, кварц, халцедон) играли незначительную роль; изделия из них не превышают 4 %, составляя обычно 1–2 % (рис. 5, 1 , 6 ). Неизменными остаются такие характеристики сырьевых материалов, как небольшой размер исходных кусков, плиток и об-

Рис. 6. Нуклеусы в слоях Клисуры-1.

ломков, а также их среднее качество, обусловливавшее во многих случаях ненамеренный излом (продольный или петлеобразный) сколов. Особенностями сырья (прежде всего некоторых типов радиолярита) объясняется и высокий процент отщепов с плоским ударным бугорком, что может привести к ложному выводу об использовании мягкого отбойника.

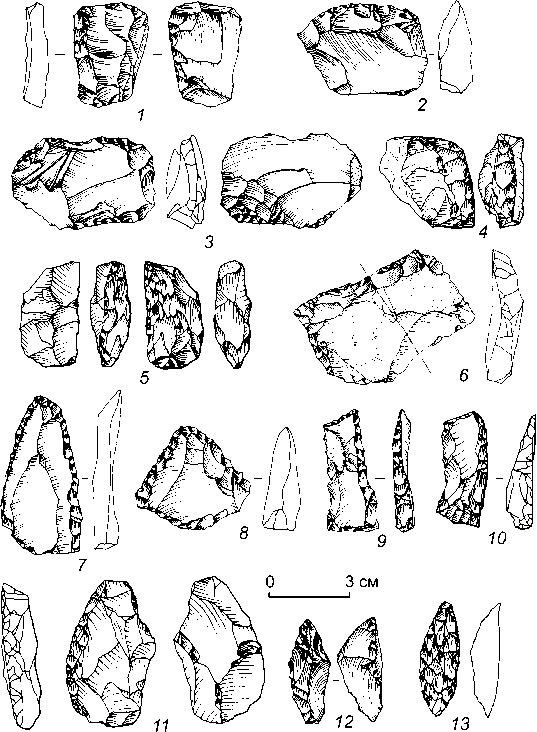

Нуклеусы

Преобладают нуклеусы трех типов: со следами однонаправленных (продольных), центростремительных сколов и дисковидные (рис. 6). Нуклеусы однонаправленного скалывания для отщепов и пластин/плас-

Рис. 7. Леваллуазские нуклеусы ( 1 , 4 ) и отщепы ( 9 , 10 , 12 , 15 ), нуклеусы с однонаправленными негативами ( 2 , 6 ), нуклеусы со следами центростремительной системы снятий ( 3 , 5 ), нуклеус с признаками бипродольного скалывания ( 7 ), ортогональный нуклеус ( 8 ), зубчатое орудие ( 11 ), краевой (débordant) скол ( 13 ), пластина ( 14 ).

1 – слой XII; 2 , 4 , 6 , 7 , 10 , 11 – XV; 3 – X; 5 , 13 , 14 – XI;

8 , 9 – XIII; 12 , 15 – XIV.

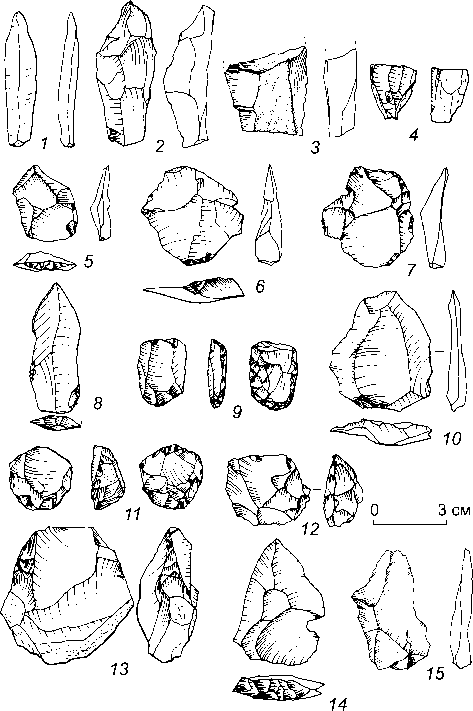

Рис. 8. Пластины ( 1 , 3 ), реберчатая пластина ( 2 ), нуклеус для пластин ( 4 ), леваллуазские отщепы ( 5 – 7 , 15 ), левал-луазская пластина ( 8 ), леваллуазские нуклеусы ( 9 , 11 – 13 ), леваллуазские о стрия ( 10 , 14 ).

1 – слой XVIII; 2 , 3 – XXc; 4 , 12 , 15 – XVII; 5 , 7 – 9 , 11 – VIII;

6 – X; 10 – VII; 13 – XXд; 14 – XIV.

тинок (рис. 7, 2 , 6 , 7 ; 8, 4 ) наиболее многочисленны (до 50 %) в двух верхних (VII и VIIa) и в самых нижних (XV, XVIII и XIX) слоях. Часто они несут широкий, далеко заходящий негатив завершающего скола. Отдельные нуклеусы имеют следы подготовки ребра и частично – поворотную рабочую поверхность. Ударные площадки обычно гладкие. Бипродольные нуклеусы редки, но в верхних и нижних слоях (VII и XIX) они встречаются чаще, чем в остальных.

Нуклеусы для пластин/пластинок в большинстве своем имеют узкий фронт, сформированный на торце скола или плитки. Ортогональные нуклеусы (см. рис. 7, 8) встречаются в относительно небольшом количестве; среди них есть образцы полиэдрической формы. Нуклеусы со следами центростремительных сколов (см. рис. 7, 3, 5) и дисковидные (их либо поровну, либо первых больше) преобладают в слоях сред- ней части колонки (VIII или XIV). Нуклеусы и сколы леваллуа представлены в ограниченном количестве, и никакой тенденции к увеличению их роли в среднепалеолитических слоях не прослеживается. Частота встречаемости леваллуазских нуклеусов в верхних и нижних слоях одинакова, и лишь в средней части колонки они несколько более многочисленны. Леваллу-азские нуклеусы для отщепов демонстрируют обычно линейную (см. рис. 7, 1; 8, 11–13) или рекуррентную (см. рис. 7, 4; 8, 9) системы снятий. Нуклеусы для ост-рий и пластин редки. В нижних слоях многие ядрища представлены фрагментами и неопределимыми, сильно сработанными образцами. Отдельности сырьевых пород, как правило, небольших размеров. Более крупные куски с пробными сколами были найдены только в слоях XVII–XIX. Пренуклеусы редки; они встречены в малом количестве в слоях X, XV, XVII и XIX.

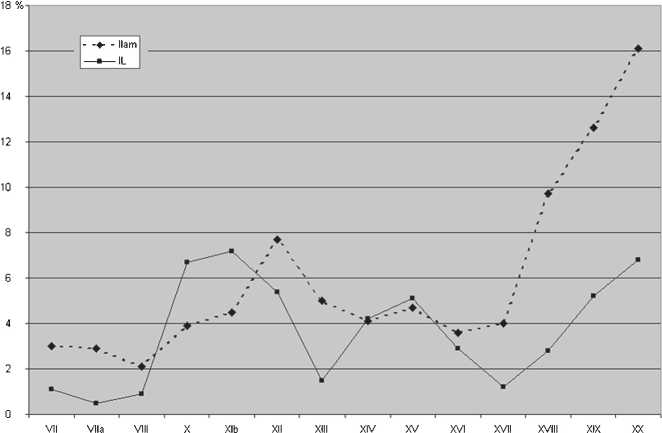

Отщепы и пластины

В большинстве среднепалеолитических слоев пластин немного. В слоях VII–XVII их индекс не превышает 5 (исключая слой XII). Значительный рост индекса пластин/пластинок (с 9,7 до 16) зафиксирован в трех нижних слоях среднепалеолитической колонки (рис. 9). Здесь же впервые появляются реберчатые пластины (см. рис. 8, 2 ) и отщепы. Увеличению индекса пластин в этих слоях соответствует рост количества нуклеусов с признаками однонаправленного скалывания (в основном они сильно сработаны). Вместе с тем, преобладание таких же нуклеусов в верхних слоях VII и VIIa (где имеются даже нуклеусы для пластинок: 1 экз. – в слое VII и 5 экз. – в слое VIIа) не привело к аналогичному изменению характера заготовок.

Отщепы в большинстве своем “нелеваллуазские” с однонаправленными или центростремительными негативами на дорсальной поверхности. Индекс леваллуа низок (от 1 до 7) во всех среднепалеолитических комплексах (см. рис. 9). Леваллуазские заготовки встречаются во всех слоях (см. рис. 7, 9 , 10 , 15 ; 8, 5 – 8 , 10 , 14 , 15 ), и, хотя их количество варьирует, никакой тенденции в этой вариабельности не прослеживается.

Пластины несут в основном негативы однонаправленных снятий (см. рис. 8, 1), а центростремительная огранка встречается редко, в т.ч. и на леваллуазских сколах (см. рис. 8, 8). Характер огранки дорсальной поверхности сколов, как правило, соответствует картине, наблюдаемой на нуклеусах (исключение демонстрируют находки из слоя VIII). Нуклеусы параллельного скалывания и соответствующие им отщепы преобладают над нуклеусами и отщепами с центростремительными негативами в верхних слоях, тогда как в средней части колонки (слои X–IX) ситуация меняется на противоположную. Далее наблюдается относительное равновесие между разными типами огранки (хотя нуклеусы со следами центростремительной системы снятий, включая дисковидные, остаются более многочисленными), а затем параллельное скалывание вновь становится преобладающим. В слое XVIII доминирование однонаправленной системы снятий (48,7 %) над центростремительной (10,8 %) еще более заметно, чем в верхних слоях. Редкость первичных и полупервичных пластин и отщепов во всех комплексах свидетельствует о том, что начальное расщепление осуществлялось за пределами памятника. Что касается подготовки ударных площадок, то во всех мустьерских слоях преобладают сколы с гладкими площадками (40–60 %); сколько-нибудь явной тенденции к сокращению их числа не наблюдается. Доля грубо подготовленных площадок (двугранных и многогранных) остается стабильной; лишь в средней части колонки имеет место некоторый рост количества многогранных площадок. Частота встречаемости признаков тонкого фасети-рования резко возрастает в слое VIII, и особенно в слое X, но значительное увеличение IL при этом наблюдается лишь во втором из двух названных комплексов. По мере продвижения сверху вниз фиксируется постепенное уменьшение процента фа-сетированных площадок. Комплекс слоя X (а также, вероятно, и индустрия нижележащего слоя XI) кажется наиболее “леваллуазским” во всей колонке Кли-суры-1 по характеру подготовки площадок, индексу леваллуа, типам нуклеусов и заготовок. В целом ин-

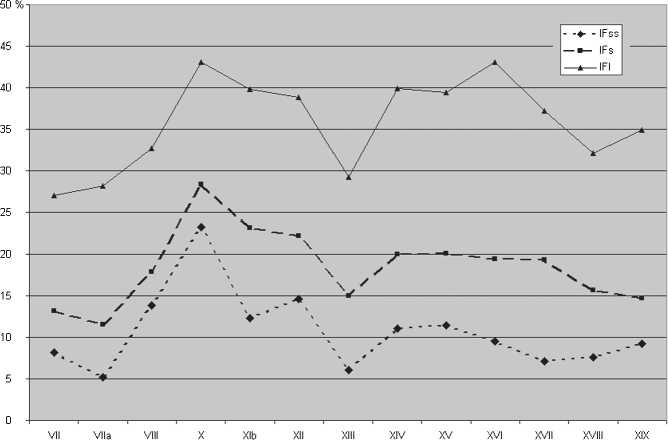

Рис. 9. Индексы пластин (IIаm) и леваллуа (IL) для слоев Клисуры-1.

Рис. 10. Индексы фасетирования площадок для слоев Клисуры-1.

декс фасетирования низкий или средний (рис. 10); максимальные его значения соответствуют слою X (IFl = 43,1; IFs = 28,4). Общий индекс фасетирования подвержен колебаниям в гораздо меньшей степени, чем индекс тонкого фасетирования, и демонстрирует бóльшую стабильность при сравнении по слоям. По характеру площадок пластины и отщепы обычно похожи. Значительные различия между ними по этому признаку были зафиксированы лишь в самых ранних среднепалеолитических комплексах. В слое XVIII, например, фасетированные площадки гораздо более характерны для отщепов (IFss = 8,4; IFs = 16,5; IFl = 32,1), чем для пластин (IFss = 3; IFs = 7,5; IFl = 20,4), тогда как гладкие (58,3 против 51,8 %), линейные (10,6 против 3 %) и точечные (17,5 против 1,9 %) площадки чаще встречаются на пластинах, чем на отщепах. Пластины с признаками параллельной огранки имеют в большинстве случаев гладкие площадки (67,9 %, а вместе с линейными и точечными – 83,4 %), тогда как фасетированные очень редки (4,1 %). Леваллуазские заготовки, напротив, характеризуются высоким индексом фасетирования (IFss = 45,6; IFl = 86,8), хотя и у них иногда встречаются гладкие площадки (10,8 %). Техника получения заготовок вполне обычна: хорошо развитые ударные бугорки (> 70 %) и тупые углы (70–90 %) свидетельствуют об использовании твердого отбойника. Производство пластин, выявленных в нижних слоях, также основывалось на применении твердого отбойника: венчик (губа) на внутренней стороне площадки встречается здесь очень редко (2,9 %); процент плоских ударных бугорков достигает минимального значения по сравнению с другими слоями (5 против 11–24,4 %).

“Микролитоидный” облик индустрий и наличие мелких пластин объясняются, вероятно, как характером большинства разновидностей местного сырья, так и особенностями использовавшихся обитателями пещеры стратегий расщепления. Артефакты размером более 70 мм редки во всех слоях (часто такие вещи сделаны из кварца, известняка и песчаника). Однако, например, в слое XVIII вещи длиной >50–70 мм более многочисленны (67 шт.), чем в слое XVII (4 шт.). Нуклеусы обычно небольшого размера (максимальная длина 68 мм, средняя – менее 35 мм, в основном 25–32 мм); они либо сильно сработаны, либо оформлены на мелких исходных отдельностях породы. Некоторые неретушированные заготовки достигают в длину 60–70 мм (что превышает размер нуклеусов), но в среднем “микролитоидные” – длиной 20–27 мм, уступающие по размерам ретушированным орудиям (средняя длина последних 30– 35 мм). Немногочисленные отдельности породы с негативами пробных сколов, найденные в ходе раскопок, тоже небольших размеров. Представляется, что более крупные неретушированные пластины и отщепы, как и орудия, тяготеют к нижним слоям (XVIII, XIX).

Среди действий, производившихся на памятнике, важное место занимало первичное расщепление камня. Однако опробование и декортикация желваков осуществлялись явно за пределами стоянки; об этом свидетельствует низкое количество первичных сколов и пренуклеусов. Доля сколов без корки особенно велика в слоях средней части толщи (70–80 против 60–64 % в других слоях). Таким образом, отраженная в материалах памятника редукционная последовательность не является полной. Ее первоначальные стадии не представлены, поскольку соответствующие им операции осуществлялись вне пещеры. Все последующие стадии, напротив, идентифицируются достаточно четко, особенно заключительные фазы срабатывания и истощения нуклеусов, а также переоформления некоторых из них в орудия. Это же относится и к разным стадиям жизни орудий, включая получение заготовок, ретуширование, переоформление, слом и выброс.

Методы раскалывания

Верхние слои VII, VIIa, VIII и X отражают сосуществование нескольких систем скалывания [Koumouzelis et al., 2001б]. Их использование фиксируется в остальных среднепалеолитических комплексах памятника для получения отщепов рекуррентным способом: 1) однонаправленное рекуррентное скалывание без предварительной подготовки рабочей поверхности (“плоской”) и ударной площадки (естественной гладкой или созданной одним сколом), дополняемое бипро-дольным и ортогональным скалыванием; 2) центростремительное скалывание с дисковидных или ко-нических/биконических нуклеусов [Sitlivy, 1996], одно- или двусторонних; 3) центростремительное нелеваллуазское плоскостное скалывание; 4) центростремительное рекуррентное и линейное леваллуаз-ское скалывание. В результате применения разных методов получали различные сколы. Метод однонаправленного скалывания давал широкие и иногда несколько удлиненные массивные отщепы; результатом центростремительного нелеваллуазского скалывания были короткие, довольно толстые, часто краевые отщепы (см. рис. 7, 13 ) с широкой подготовленной ударной площадкой; с леваллуазских нуклеусов с признаками линейного и центростремительного рекуррентного скалывания снимали преференциальные отщепы со следами центростремительной огранки (см. рис. 5, 12 ; 7, 15 ; 8, 5 – 7 ), а также вторичные отще-пы (см. рис. 7, 9 , 10 ; 8 , 15 ). Ударные площадки фасе-тированные, иногда подготовленные одним сколом.

Таковы основные методы скалывания, использовавшиеся на протяжении всего периода формирования среднепалеолитических слоев Клисуры-1. Следует отметить, что к леваллуазской стратегии прибегали реже, чем к остальным. Кроме того, зафиксировано применение еще нескольких дополнительных технологий: 5) леваллуазскoе конвергентное скалывание для получения широких острий (см. рис. 8, 10) использовалось спорадически, например, в слоях VII, XIV и XIX; 6) леваллуазское рекуррентное однонаправленное скалывание для получения удлиненных заготовок (см. рис. 8, 8), например, в слое VIII, а еще чаще в нижних слоях; 7) нелеваллуазские пластинча- тые методы: a) эксплуатация плоских или частично поворотных поверхностей скалывания без предварительной их подготовки (см. рис. 8, 4); площадки нефасетированные (в основном это сильно сработанные, одно- или реже двухплощадочные торцовые или полиэдрические нуклеусы); б) эксплуатация предварительно подготовленных путем создания бокового или центрального ребра поверхностей скалывания (см. рис. 8, 2); площадки гладкие (редкие объемные нуклеусы с остатками ребра, кроме того, есть серия реберчатых пластин, двускатных и боковых). Эти два способа срабатывания нуклеусов давали длинные, узкие, тонкие или толстые пластины с прямым профилем и треугольные или трапециевидные в сечении, а также небольшие пластины, включая пластинки. Пластины в небольшом количестве встречены во всех среднепалеолитических комплексах, но свидетельства применения объемного верхнепалеолитического расщепления зафиксированы только в самых нижних слоях (XVIII, XIX, XX).

Материалы среднепалеолитических слоев не позволяют говорить о каких-либо направленных изменениях технологических приоритетов. Пластины лучше представлены в ранних комплексах, чем в поздних, где их производство становится довольно редким явлением.

Орудия

Роль основного сырья для производства орудий во всех слоях принадлежит, как отмечалось, радиоляриту: из него сделано 50–82 % всех вещей со следами вторичной обработки (см. рис. 5). Кремень использован в 11–30 % случаев. Другие породы (кварцит, халцедон, известняк, вулканическая порода; см. рис. 5, 6 ) подвергались вторичной обработке лишь эпизодически, хотя орудия из кварца встречаются во всех слоях. Использование тех же пород и примерно в тех же пропорциях отмечено в верхнепалеолитических слоях [Koumouzelis et al., 2001a]. В случаях, когда исходная форма сколов не сильно изменена ретушью, можно определить тип заготовок, отбиравшихся для производства орудий. Часто орудия всех классов изготавливались на мелких и довольно толстых отщепах. Для скребел и ножей нередко выбирались краевые (например, 10–17 % в слоях XIII–XVI) и асимметричные короткие отщепы, а также сколы с естественным обушком. Первичные сколы использовались в качестве заготовок для орудий эпизодически и в ограниченном количестве (например, 2,4 % в слое XI и 7 % в слоях XIV и XV). Плитки радиолярита отбирались еще реже. Иногда в орудия (скребла) переоформляли сработанные нуклеусы. Ретушированные леваллуазские заготовки встречаются в не-

Рис.11 Леваллуазские и пластинчатые сколы в слоях Клисуры-1.

большом количестве, исключая слой X. Пластины отбирались гораздо более часто (см. рис. 5, 4 , 11 ); самые высокие доли орудий на пластинах зафиксированы в слоях XVIII, XIX и XX (18–23 %), а по мере движения вверх этот показатель постепенно уменьшается (рис. 11). Чаще же всего орудия изготавливались на нелеваллуазских отщепах (>77 %).

Для среднепалеолитических комплексов характерны небольшие орудия (средняя длина 30,5–35,5 мм), хотя в самых нижних слоях наблюдается некоторое увеличение размера заготовок, особенно пластин и орудий на пластинах. Орудия оформлялись, как правило, посредством полукрутой и крутой чешуйчатой ретуши, тогда как другие ее виды, включая субпараллельную, плоскую, кина, бифасиальную, плосковыпуклую и бессистемную, использовались реже. Ретушь кина и полукина спорадически применялась для оформления массивных скребел, лимасов и других конвергентных орудий, особенно часто она отмечается в самых нижних слоях (например, на 5,3 % всех целых орудий и на 7,6 % скребел и остроконечников в слое XIX). Как правило, ретушь маргинальная и не интенсивная. Многие орудия представляют собой лишь незначительно модифицированные маргинальной ретушью заготовки. Тем не менее есть примеры применения захватывающей интенсивной односторонней ретуши, а также бифасиальной обработки (скребла, острия). Следы интенсивной формообразующей ретуши особенно часто встречаются в нижних слоях. Во всех комплексах Клисуры-1 отражено господство лицевого ретуширования (например, 89,9 % в слое XVI), признаки вентрального отмечаются редко (например, 5,7 % в слое XVI и 8,2 % в слое XV; это максимальные значения). Частота встречаемости проявлений бифасиальной ретуши достигает примерно 3 % (например, в слоях XV и XVI); сле- ды чередующейся ретуши редки. Наблюдаются, хотя и не очень часто, различные типы усечения и утончения (базального, дистального и обушкового) скребел, ножей, и особенно остроконечников. Представляется, что существовала зависимость между характером заготовок и тем, как они использовались. Обычные отщепы и некоторые пластины служили в качестве орудий без всякой обработки или подвергались частичной модификации (ретушированию, утончению, усечению). Большинство таких заготовок с помощью чешуйчатой и маргинальной ретуши превращалось в одинарные скребла, зубчатые изделия (см. рис. 7, 11) и т.д. Форма таких вещей затем претерпевала лишь незначительные изменения. Напротив, крупные и толстые отщепы и пластины подвергались интенсивной обработке посредством отвесной, крутой, захватывающей и бифасиальной ретуши, превращавшей их в различные скребла (с одним или несколькими рабочими краями), лимасы, остроконечники. Благодаря такой модификации значительно сокращалась исходная масса артефакта, иногда изменялся и первоначальный тип орудия. Орудия, подвергшиеся интенсивному преобразованию, выглядят асимметричными относительно центральной оси и несколько непропорциональными (высокие сечения, лимасы), отмечаются слишком большая ширина и укорочен-ность (некоторые угловатые и поперечные скребла и даже остроконечники) или зауженность и удлиненность, придающие им псевдопластинчатый характер; некоторые орудия – с двумя параллельными или конвергентными рабочими краями.

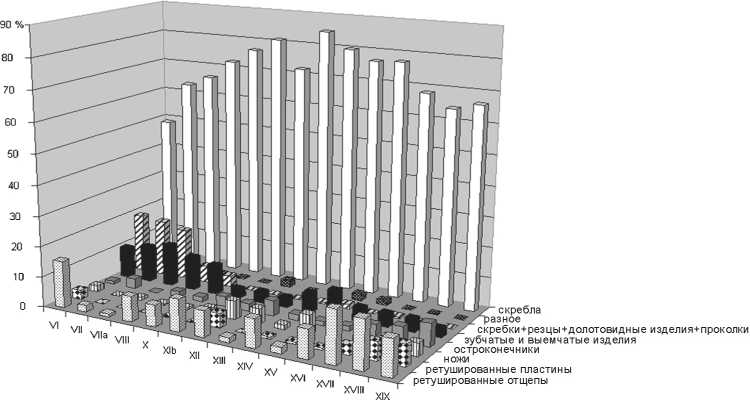

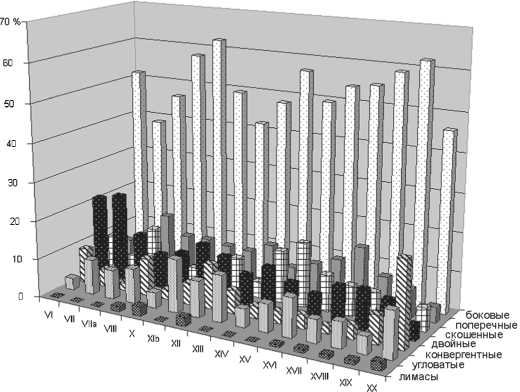

Среди изделий с элементами вторичной обработки доминируют скребла – от 63 до 84,7 % всех орудий (без учета обломков). Наиболее высок процент скребел в средней части колонки (слой XIII), а самые низкие значения этого показателя отмечаются в верх-

Рис. 12. Типы орудийного набора в слоях Клисуры-1.

Рис. 13. Острия: удлиненные ( 1 , 4 , 11 , 12 , 17 , 18 ), с дистальным утончением ( 2 ), короткий треугольный (3), бифасиальные ( 5 , 6 , 8 ), тейяк-ский ( 7 ), с признаками проксимального утончения ( 9 , 10 , 14 ), асимметричные ( 13 , 15 ), листовидный ( 16 ), скребло конвергентное ( 19 ).

1 , 4 , 11 , 14 – слой XIV; 2, 3 , 6 , 10 – XI; 5 – XV; 7 , 17 – XIII; 8 – XIX;

9 – XXc; 12 , 15 – VIII; 13 – VII; 16 – XX; 18 , 19 – X.

них (VII, VIIa) и нижних (XVIII, XIX) слоях (рис. 12). Этот факт является отражением значительного увеличения доли орудий верхнепалеолитических типов в верхних слоях (16,8– 18 %) и остроконечников, отщепов и пластин с признаками ретуши – в нижних. Постепенное исчезновение орудий верхнепалеолитических типов (скребки, резцы, проколки и особенно многочисленные долотовидные изделия) в слоях VII, VIIa и VIII вплоть до полного их замещения мустьерскими формами (скребла, остроконечники), начиная со слоя XI, хорошо документировано. В нижних слоях (XIV–XIX) верхнепалеолитические орудия отсутствуют или единичны, даже несмотря на значительное возрастание среди них доли пластин (слои XVIII, XIX). Мустьерские остроконечники найдены во всех слоях (исключая слой VIIa). Их удельный вес среди орудий невелик (1,4– 3,7 %); он несколько повышается лишь в слоях XVIII (4,7 %) и XIX (7,5 %). Частота встречаемости таких типов орудий, как зубчатые изделия и ретушированные отщепы, низкая или умеренная (соответственно 2,6–11,9 и 7– 17 %). Выемчатые формы и ножи с естественным обушком еще более редки. Доля последних в некоторых случаях достигает 4,4–6,5 % (слои XV–XIX; встречаются также единичные ножи с ретушированным обушком). Остальные типы орудий представлены единичными изделиями, рассеянными по разным слоям (скреблышки/raclette, отщепы с усечением и утончением, клюв, комбинированные орудия, “чоппер”). Довольно много (ок. 10 %) неопределимых точно обломков орудий; в некоторых слоях они составляют до 25 % изделий со следами вторичной обработки (слой XVI).

Остроконечники

Представлены два основных класса остроконечников: мустьерские удлиненные (см. рис. 5, 4 ; 13, 1 , 11 , 12 , 17 , 18 ) и короткие, часто массивные (см. рис. 13, 3 , 5 , 6 , 14 ). Другие типы – тейякские остроконечники (см. рис. 13, 7 ) и острия кинсон – очень редки. Тейякские остроконечники встречаются единично, например в слоях XIII и XIV. Мустьерские остроконечники обеих категорий подразделяются на симметричные и асимметричные; в плане они могут быть треугольными (см. рис. 5, 3 ; 13, 3 , 9 , 10 ), треугольно-разносторонними, угловатыми (см. рис. 13, 13 ), проколко-, клю-во-, сегменто- и листовидными (см. рис. 13, 16 , 17 ), в т.ч. двуконечными. В зависимости от характера заготовок (пластины, отщепы и даже плитки) они варьируют по степени удлиненности и массивности. Различаются и типы ретуши, использовавшейся для их изготовления: маргинальная, чешуйчатая и крутая захватывающая, кина, изредка бифасиальная (см. рис. 13, 6 , 8 ). Некоторые остроконечники подверглись дистальному или базальному, вентральному или дорсальному утончению. Широко представлены их концевые части, хотя точная типологическая идентификация последних, как и ряда других конвергентных предметов, не всегда проста. Остроконечники разных видов встречаются по всей толще среднепалеолитических слоев, но весь спектр разнообразия этих орудий представлен только в самых нижних XVIII, XIX и XX.

Скребла

Одинарные скребла преобладают над скреблами с несколькими рабочими краями и составляют, как правило, 60–78 % орудий этой категории, лишь в слое VII их доля снижается до 52,2 %. Высока частота боковых скребел (см. рис. 5, 10 , 11 ). Обычно их ок. 40–50 %, в сло-ях XIV и XVIII – ок. 60 %, а в слоях X и XIX – до 63 % (рис. 14). Поперечные скребла (рис. 15, 9 , 20 ; 16, 2 , 3 ) не столь многочисленны, хотя их тоже довольно много (чаще всего ок. 10 %, а в слоях VIIa и XVII – до 15–16 %). Скошенные скребла (см. рис. 15, 19 ) составляют от 5 до 13–16 %. Двойных скребел

Рис. 14. Основные типы скребел в слоях Клисуры-1.

Рис. 15. Скребла: боковые ( 1 – 4 ), двойные ( 5 – 7 ), угловое ( 8 ), поперечное брюшковое ( 9 ), угловатые ( 10 – 12 , 16 ), конвергентные ( 13 , 14 ), трапециевидное ( 15 ), овальное двустороннее ( 17 , 18 ), скошенное ( 19 ), поперечное типа кина ( 20 ).

1 , 3 , 4 , 11 , 14 , 19 , 20 – слой XIV; 2 , 8 , 9 , 13 – XV; 5 – 7 , 10 , 18 – XI;

12 – X; 15 – 17 – XII.

Рис. 16. Скребла: с двойным усечением и подтеской ( 1 ), поперечные ( 2 , 3 ), угловое ( 4 ), сегментовидное двустороннее, напоминающее нож типа прондник ( 5 ), угловатое ( 6 ), конвергентные ( 7 , 8 ), трапециевидные ( 9 , 10 ), сегментовидное двустороннее ( 11 ), лимасы ( 12 , 13 ).

1 – слой XII; 2 , 3 , 5 – XV; 4 , 11 , 12 – X; 6 , 9 – XVI; 7 – VII; 8 – XIII; 10 – XI; 13 – XVIII.

(см. рис. 5, 9; 15, 5–7) в большинстве комплексов ок. 10–14 %; меньше всего их в слоях XX (4 %) и XVI (6 %), а больше всего в слое VII (23 %). Частота конвергентных скребел (см. рис. 15, 13, 14; 16, 7, 8) варьирует от 2–5 до 10 %, достигая максимального значения 22 % в слое XX. Угловатые (déjeté) (см. рис. 5, 6, 7; 15, 10–12, 16; 16, 6) – демонстрируют сходную тенденцию и составляют от 5 до 9– 14 % орудий рассматриваемой категории. Лимасы (см. рис. 5, 1, 5; 16, 12, 13) представлены не во всех комплексах, но очень характерны для средних, и особенно нижних, слоев (1–2 %). Самая высокая частота встречаемости конвергентных и угловатых скребел зафиксирована в слоях VIII, XI–XIII (20 %) и XX (36 %, по неполным подсчетам). Конвергентные орудия в целом (включая остроконечники) вообще очень характерны для среднепалеолитических слоев Клису- ры-1 и составляют в среднем 10–25 % орудий. Другие скребла, в т.ч. угловые (см. рис. 15, 8; 16, 4), со следами чередующейся ретуши, с признаками ядрищного утончения (подтеска) (см. рис. 16, 1), а также с непрерывным, захватывающим весь периметр рабочим краем и иногда с элементами бифисиальной ретуши, трапециевидной (см. рис. 5, 2; 15, 15; 16, 9, 10), прямоугольной, овальной (см. рис. 15, 17, 18) и сегментовидной (см. рис. 5, 8; 16, 5, 11) формы редки и представлены не во всех слоях. Скребла сегментовидные чаще встречаются в нижних слоях – с XIV по XX. Во многих слоях высока доля обломков скребел (12– 27 %) и сколов их переоформления. Первые отсутствуют только в слое XIII, а в слоях VIII, XI, XV и XIX их немного (1–5 %), что компенсируется обилием обломков других орудий. Высокий процент фрагментированных орудий может быть следствием значительной интенсивности их использования, срабатывания и переоформления, а в каких-то случаях отражать воздействие постдепози-ционных процессов. Чтобы сделать выбор между этими гипотезами, нужна их специальная проверка.

Заключение

В результате анализа статистических данных, технологии и морфологии орудий создается впечатление о гомогенности среднепалеолитических комплексов Клисуры-1. Сходство проявляется в характере отбора сырья, “мик-ролитоидности” индустрии, неполноте представленных в материалах циклов расщепления (опробование и декортикация исходных предметов расщепления производились за пределами стоянки), степени сработанности нуклеусов и переоформления некоторых орудий, использовании стратегий плоскостного параллельного/дискоидаль-ного/центростремительного скалывания в сочетании с леваллуазскими технологиями (преференциальный и рекуррентный методы получения отщепов, а иногда также острий и пластин), особенностях подготовки площадок (индексы фасетирования низкие и средние; преобладают площадки созданные одним сколом), господстве мустьерского орудийного набора (одинарные боковые скребла, много скребел с несколькими рабочими краями, а также конвергентных орудий, включая остроконечники), преобладании лицевой полукрутой и крутой чешуйчатой ретуши, дополняемой ретушью кина, захватывающей и бифа-сиальной, с одной стороны, и тонкой маргинальной – с другой. Что касается различий и изменений, то необходимо отметить наличие значительного количества орудий верхнепалеолитических типов, прежде всего долотовидных, в самых верхних слоях (VI–VIIa) и их исчезновение после слоя X; отражение в самых нижних слоях (XVIII–XX) использования наряду с левал-луазскими способами изготовления отщепов верхнепалеолитических методов объемного расщепления, нацеленных на получение пластин и пластинок. Пластинчатое расщепление, однако, не привело в данном случае к появлению орудий верхнепалеолитических типов, если не считать ретушированных пластин и среднепалеолитических орудий на пластинах. Другие технологические и типологические признаки варьируют от слоя к слою лишь незначительно. Таким образом, верхние среднепалеолитические комплексы отличаются от остальным главным образом в типологическом плане (наличие значительного верхнепалеолитического компонента), а нижние – в технологическом (пластинчатое расщепление). Леваллу-азские методы расщепления фиксируются во всех комплексах, а лучше всего они представлены в некоторых слоях средней части мустьерской толщи. Эта картина, несмотря на большое сходство памятников, в целом плохо согласуется со схемой, установленной для Аспроxалико [Papagianni, 2000], где “мик-ромустье” залегает над леваллуа – мустье. Отсутствие бифасиальных изделий в верхних слоях Кли-суры-1 и их наличие (пусть и в небольших количествах) в нижних слоях тоже идет в разрез с общим направлением ме стной эволюции. В целом новые сравнительные данные, полученные для Клису-ры-1, свидетельствуют о значительном технологическом разнообразии при гомогенно сти многих комплексов. Материалы памятника демонстрируют наличие как общих черт с местными среднепалео-литиче скими индустриями, так и уникальных типологических и технологических особенностей и специфических тенденций.

Проведенное исследование стало возможным благодаря финансовой поддержке Национального фонда научных исследований и Льежского университета (2000–2001 гг.) и Министерства науки и культуры Бельгии (MO/38/003 и MO/38/010), а также стипендии, полученной одним из авторов (К. Собчик) от Национального фонда научных исследований и Льежского университета.