Среднепалеолитические костяные ретушеры: размер или пропорции

Автор: Колобова К.А., Колясникова А.С., Чабай В.П., Чистяков П.В., Боманн М., Маркин С.В., Кривошапкин А.И.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

Костяные ретушеры являются самыми распространенными орудиями для обработки каменного сырья в среднепалеолитических комплексах Евразии. Обычно они воспринимаются палеолитоведами как неформальные немодифицированные орудия на фрагментах костей, случайно полученных в процессе расщепления костей с целью извлечения костного мозга. В статье приводятся новые данные по многочисленной коллекции костяных ретушеров из комплекса Чагырской пещеры (Горный Алтай). Метрические параметры этих орудий демонстрируют высокий уровень стандартизации заготовок, которая свидетельствует об избирательности неандертальцев. Также отбор производился по видам животных и анатомической позиции костей. В ходе исследования было зафиксировано, что такие морфологические характеристики, как количество рабочих зон и степень их сработанности, не оказывают влияния на размеры ретушеров и свидетельствуют только о переориентации орудий в процессе работы с камнем. В ходе ретуширования поперечные сечения диагностических следов в рабочих зонах ретушеров значительно изменяются: если на ранних стадиях использования они имеют «желобки» с V-образным поперечным сечением, то по мере утилизации многократные удары орудием по обрабатываемому каменному материалу приводят к деформации изначальной формы, которая приобретает вид перевернутой трапеции. Сравнение костяных ретушеров из нескольких разнокультурных среднепалеолитических комплексов Евразии - Чагырской и Денисовой пещер (Алтай), стоянки Кабази V (Крым), Баракаевской пещеры (Кавказ) - позволило зафиксировать их одинаковые пропорции при значительных различиях метрических параметров. Эти пропорции являются постоянной функциональной характеристикой данных костяных орудий, не зависящей ни от культурного контекста, ни от сырьевой базы памятников.

Средний палеолит, неандертальцы, алтай, чагырская пещера, костяные ретушеры, костяная индустрия

Короткий адрес: https://sciup.org/145146202

IDR: 145146202 | УДК: 903.01 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.4.014-026

Текст научной статьи Среднепалеолитические костяные ретушеры: размер или пропорции

Костяные ретушеры наряду с каменными отбойниками являются составной частью инструментария для расщепления камня в среднем палеолите. Первые упоминания костяных ретушеров в научной литературе встречаются уже в конце XIX в. [Leguay, 1877; Daleau, 1883]. Начиная с ХХ в. их описание стало неотъемлемой частью анализа артефактов [Бонч-Осмоловский, 1934; 1940, c. 121–122; Замятнин, 1934; Гвоздовер, Формозов, 1960; Leonardi, 1979; Колосов, 1986, c. 183; Valoch, 1988; Колосов, Степанчук, Чабай, 1993, c. 39, 116, 133, 155; Филиппов, Любин, 1994; Yevtushenko, 1998; Khlopachev, 2013; Claud et al., 2012; Mallye et al., 2012; Tartar, 2012; Blasco et al., 2013; Neruda, Lázničková-Galetová, 2018; Costamagno et al., 2018; Moigne et al., 2016]. Поскольку исследования костяных ретушеров в западно-европейской историографии получили широкое освещение [Mozota, 2018], то мы остановимся на ключевых этапах изучения орудий данного типа в работах восточно-европейских авторов.

В результате исследования морфологии костяных ретушеров и ретуши на кремневых орудиях, а также проведения экспериментов было предложено три способа использования ретушеров: в качестве наковальни, отжимника и отбойника. С термином «наковальня» (enclume) связывалось использование ретушеров как пассивных инструментов для нанесения контрударной ретуши на стоянках Ля Ферраси и Ля Кина [Capitan, Peyrony, 1912; Martin, 1906]. С.Н. Замятнин при анализе материалов Ильской стоянки употреблял термины «наковаленка» и «ретушер» для описания одних и тех же фрагментов костей [1934, с. 213, табл. III, 15–17].

Г.А. Бонч-Осмоловский обоснованно отверг версию французских исследователей о наковальне, указав, что «асимметричное расположение насечек на концах двойных наковаленок и их косое направление по отношению к оси костяного обломка являются доказательством употребления последних как активных ретушеров, которыми нажимали на кремневое лезвие» [1934, с. 134]. Несколько позже он, сравнив ретушеры из коллекций Ля Кина, Шайтан-Кобы и Киик-Кобы, сделал ряд важных наблюдений, которые актуальны и поныне: 1) «насечки группируются небольшими зонами у одного или обоих» концов кости; 2) «зоны насечек сдвинуты влево от средней линии»; 3) «насечки направлены наискось, под углом 45° к продольной оси кости»; 4) они наносились «острым краем кремня, который был направлен не перпендикулярно, а слегка наклонно к поверхности кости», угол наклона «около 30–35°» [Бонч-Осмоловский, 1940, с. 120]. Исходя из этих наблюдений, Г.А. Бонч-Осмоловский пришел к выводу, что «насечки могли быть произведены только при одном техническом приеме – активном ретушировании лезвий кремневых орудий. Зажатым в правой руке (я подчеркиваю – в правой, так как об этом говорит неизменный наклон фасеток слева направо) обломком кости мастер нажимал на несколько наклонное вверх лезвие кремня, удерживаемое в левой руке» [Там же].

Одно из первых специализированных исследований костяных ретушеров было проведено С.А. Семеновым в 1957 г. на материалах восточно-европейских палеолитических памятников Киик-Коба и Костенки. Сопоставив данные трасологического анализа археологических артефактов и экспериментальных эталонов, он определил следы использования на ретушерах как результат отжимной ретуши края каменного орудия [Семенов, 1957, с. 206]. В том же исследовании С.А. Семенов подтвердил выводы Г.А. Бонч-Осмоловского. Диагональные по направлению однообразные следы на костяных ретушерах были интерпретированы им как свидетельство работы правой рукой [Там же, с. 208].

А.К. Филиппов и В.П. Любин при изучении многочисленных костяных ретушеров из Баракаевской пещеры подразделили их на пять типологических групп с разной локализацией следов износа [1994]. В.Н. Степанчук, изучая орудия кремнеобработки на среднепалеолитической стоянке Пролом I, отметил, что для изготовления каменных ретушеров использовались речные гальки относительно мягких, туфогенных и песчаниковых пород [1990]. А.И. Евтушенко обратил внимание на сходство морфологии следов (насечки и бороздки) на поверхностях каменных и костяных ретушеров из Кабази V [Yevtushenko, 1998]. Учитывая специфику ударных площадок сколов и принимая во внимание это сходство, он сделал вывод об использовании галечных и костяных ретушеров как отбойников, а не отжимников [Ibid., р. 316]. То есть насечки являются результатом удара, а бороздки – абразивной обработки лезвий орудий. Материалы новых раскопок стоянки Чокурча I подтвердили это наблюдение [Chabai, 2004, p. 408–412]. В.П. Ча-бай предложил классификацию костяных и галечных ретушеров по количеству и расположению рабочих поверхностей. Также были учтены метрические характеристики: длина, ширина, толщина. В результате установлено сходство многих формальных параметров костяных и галечных ретушеров [Ibid.]. А.П. Ве-сельский дополнил классификацию, предложенную В.П. Чабаем, такими признаками, как интенсивность использования и масса. Изучая коллекции из Кабази V, он сделал ряд важных наблюдений: ретушеры характерны для слоев с микокскими артефактами, тогда как в леваллуа-мустьерских слоях они единичны либо отсутствуют вовсе; масса костяных ретушеров значительно меньше, чем каменных; интенсивность использования ретушеров выражается не только в «забитости» рабочей зоны, но и в наличии второй рабочей зоны [Veselsky, 2008]. На основании данных наблюдений А.П. Весельский пришел к выводу об использовании костяных ретушеров для производства двусторонних орудий. Причем с учетом массы ретушеров предполагается их применение при изготовлении только дистальных частей – острий, т.е. наиболее тонких частей, где излишняя масса ретушера может привести к непреднамеренному повреждению орудия [Ibid.]. Действительно, в Восточной Европе ретушеры ассоциируются с производством двусторонних орудий в микокском технокомплексе начиная с МИС 5d (Кабази II, VI/11–14) и до заключительных этапов МИС 3 (Киик-Коба, верхний слой) [Chabai, 2005, p. 125; Khlopachev, 2013].

На территории Горного Алтая среднепалеолитический костяной инструментарий впервые выделен в 2016 г. в комплексах Чагырской пещеры [Колобова, Маркин, Чабай, 2016; Kolobova, Rendu, Shalagina et al., 2020]. Индустрия памятника отнесена к сибирячихин-скому варианту среднего палеолита Алтая, являющемуся наиболее восточным проявлением микокского технокомплекса, распространенного в Центральной и Восточной Европе [Kolobova, Roberts, Chabai et al., 2020]. В настоящий момент в материалах Чагырской пещеры идентифицировано 1 080 ко стяных орудий, в т.ч. 1 052 ретушера. Это одна из самых многочисленных коллекций костяных орудий среднего палеолита Евразии. В предлагаемой статье представлены результаты морфометрического анализа выборки ретушеров из Чагырской пещеры. Дополнительно проводятся широкие сравнения с орудиями данного типа из опубликованных среднепалеолитических комплексов Алтая, Крыма и Кавказа с целью определения функциональных характеристик.

Материалы и методы

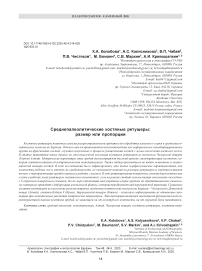

В ходе пере смотра старых и получения новых палеозоологических коллекций из Чагырской пещеры (2008–2018 гг.) были обнаружены целые и фрагментированные костяные орудия: слабомодифицирован-ные типа острий с закругленным носиком, посредники, орудия с латеральной ретушью [Baumann et al., 2020] и ретушеры. Последние происходят из слоя 6. Для морфометрического анализа было отобрано 100 костяных ретушеров (рис. 1). Подавляющее большинство орудий данного типа в коллекции представлено фрагментами со сломами в области рабочих зон. При формировании выборки предпочтение отдавалось целым либо незначительно фрагментированным экземплярам. Вероятная целостность орудий определялась по характеру и цвету постдепозиционных

5 cм

5 cм

Рис. 1. Костяные ретушеры из среднепалеолитических комплексов Чагырской пещеры.

плоскостей изломов. В выборку вошло большинство предположительно целых костяных ретушеров. Такая выборка является репрезентативной и позволяет проводить статистические исследования без каких-либо ограничений.

Для анализа костяных ретушеров существует несколько схожих методик, основанных на классификации морфологических признаков и определении метрических показателей [Любин, 1994; Armand, Delagnes, 1998; Malerba, Giacobini, 1998; Veselsky, 2008; Mallye et al., 2012]. Нами выбрана методика, примененная А.П. Весельским [Veselsky, 2008], по следующим причинам: с ее помощью был проанализирован комплекс стоянки Кабази V, принадлежащий к микок-скому кругу индустрий, как и археологические материалы Чагырской пещеры; предварительный анализ ретушеров из этой пещеры по данной методике показал ее исключительную информативность [Колобова, Маркин, Чабай, 2016]. Нами определялись следующие характеристики: 1) количество рабочих зон; 2) степень утилизации/износа каждой из них; 3) максимальные метрические параметры: длина, ширина и толщина; 4) масса. Измеренная масса ко стяных ретушеров, несомненно, отличается от изначальной массы орудий, сделанных из свежих ко стей, и ее уменьшение в результате высыхания и постдепозиционной мине- рализации у длинных ко стей и ребер крупных травоядных могло быть неодинаковым. Тем не менее мы включаем этот параметр в исследование с целью оценки его научного потенциала. Опубликованные данные по ко стяным ретушерам со стоянки Каба-зи V (Крым), из Баракаевской (Кавказ) и Денисовой (Алтай) пещер привлекаются для определения вариабельности исследуемых орудий внутри одного индустриального варианта (микок, Кабази V, Баракаев-ская, Чагырская пещеры) и различий между разными вариантами (микок и денисовский вариант среднего палеолита Алтая) [Филиппов, Любин, 1994; Veselsky, 2008; Козликин и др., 2019].

Во время исследования образцы освещались электрическим источником света с изменением угла подсветки для качественного определения характеристик поверхностей. На них отмечено наличие как антропогенных (следы ретуширования, снятия надкостницы, порезы, преднамеренная модификация орудий по краю), так и биогенных (свежие сломы, погрызы, следы от корней) модификаций. Следы утилизации кости в качестве ретушера представлены выбоинами в рабочей зоне. Все орудия ориентировались по длинной оси с обязательной локализацией рабочей зоны в верхней части; если их две и более, верхней считается та, где степень утилизации наибольшая.

Анализ палеонтологических комплексов Чагыр-ской пещеры показал, что основной охотничьей добычей были молодняк и самки бизонов ( Bison priscus ), в гораздо меньшей степени – лошадь Оводова ( Equus ( Sussemionus ) ovodovi ) [Kolobova, Rendu, Shalagina et al., 2020]. Подавляющее большинство ретушеров происходит из нижних, наименее потревоженных постдепозиционными процессами слоев 6в/1 и 2. Полученные данные обрабатывались с помощью методов математической статистики. Все вычисления осуществлялись в программе PAST. Метрические параметры ретушеров сравнивались в зависимости от их распределения по количеству рабочих зон и относительной степени износа основной. Предварительный этап обработки данных включал создание описательных статистических таблиц и определение нормальности распределения данных в анализируемых выборках с помощью теста Шапиро–Уилка. Этот тест показал, что основная часть данных в выборках распределена ненормально. Поэтому было принято решение использовать непараметрический дисперсионный анализ Краскела–Уоллиса, применяемый для сравнения трех и более выборок [Hammer, Harper, Ryan, 2001]. Поскольку он определяет сходство/раз-личие между несколькими сравниваемыми выборками по одной переменной, то в случае фиксации статистически значимых различий проводилось попарное сравнение с помощью теста Манна–Уитни с поправкой Бонферрони для минимизации вероятности ошибки первого типа [Гржибовский, 2008].

Визуализация статистических данных осуществлялась посредством построения диаграмм размаха и тернарных графиков в программе PAST. Тернарный график является наиболее удобным инструментом для отображения связи между несколькими переменными, в нашем случае метрическими. Для этого используется треугольная система координат на плоскости, где относительная доля каждого метрического параметра ограничена их суммой, принимаемой за 1 (100 %), а вершинами треугольника являются максимальные значения длины, ширины или толщины, также равные 100 %.

Визуализация ретушеров была выполнена путем создания бестекстурных трехмерных моделей. Они имеют явное преимущество в точности перед графическим рисунком-схемой и в отображении рабочих зон по сравнению с высококачественной фотографией за счет отсутствия текстуры. Модели были получены с помощью сканера структурированного подсвета RangeVision PRO 5M. После сканирования они обрабатывались с использованием программного обеспечения RangeVision ScanCenter и ScanMerge [Колобова, Федорченко, Басова и др., 2019]. Постобработка моделей, в т.ч. создание профилей и карты высот, была выполнена в Autodesk Netfabb, Geomagic Design X и Geomagic Wrap (trial versions).

Результаты исследования

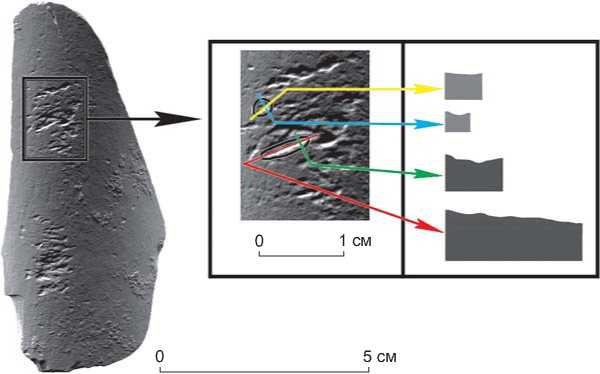

Для изготовления исследуемых ретушеров были использованы отно сительно крупные фрагменты плоских костей и диафизов длинных трубчатых. В половине случаев удалось определить анатомическую позицию заготовки (бедренная, большеберцовая, лучевая кости, реже ребра, различные позвонки и нижние челюсти) [Kolobova, Chabai, Shalagina et al., 2019]. На ретушерах зафиксировано по одной, две или три рабочие зоны, появившиеся в результате соприкосновения с оформляемыми каменными орудиями. Большинство располагаются в соответствии с натуральным рельефом поверхности кортикального слоя кости на выпуклых и реже плоских участках. Диагностическими признаками использования ретушеров являются близко расположенные глубокие «желобки» с V-образным поперечным сечением и округлые в плане «ямки». Разная морфология следов связывается с различными интенсивностью выполнявшихся операций, морфологией ретушировавшегося края орудия и качеством каменного сырья. Следует отметить, что V-образный профиль углублений фиксировался на слабомодифицированных ретушерах [Chase, 1990]. На примере трехмерной модели сильномодифициро-ванного ретушера из комплекса Чагырской пещеры нам удалось создать продольные и поперечные сечения наиболее типичных следов в пределах рабочих зон (рис. 2). V-образное поперечное сечение не зафиксировано, скорее профиль как «ямок», так и «желобков» имеет форму перевернутой трапеции. Такая форма, вероятно, образовалась в результате активного использования ретушера, когда на единицу площади рабочей зоны приходилось более одного удара, что модифицировало изначальное V-образное поперечное сечение. Ударную функцию ретушеров подтверждают предварительные эксперименты по моделированию двусторонних орудий [Шалагина и др., 2019].

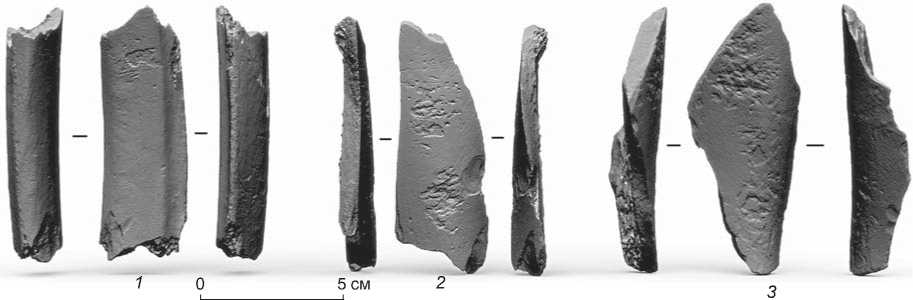

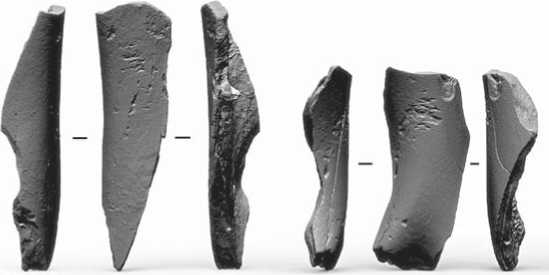

Длина исследуемых орудий варьирует от 38,8 до 156,0 мм, ширина – от 18,7 до 61,3, толщина – в пределах 2,1–12,0 мм; масса изделий составляет от 7 до 107 г. Для анализа метрических параметров костяные ретушеры группировались по морфологическим характеристикам: с разным количеством рабочих зон на кортикальных поверхностях (рис. 3) и с разной степенью модификации рабочей зоны (рис. 4). Фиксация более одной рабочей зоны на ретушере свидетельствует о его переориентации после однократного использования и повторном применении.

В рассматриваемой выборке большинство ретушеров имеют одну (45 %) или две (48 %) рабочие зоны, с тремя составляют лишь 7 % (табл. 1). В материалах Чагырской пещеры мы наблюдаем свидетельства достаточно интенсивного ретуширования каменных орудий. На фоне среднепалеолитических комплексов других

Рис. 2. Поперечные сечения «ямки» и «желобка» на ретушере.

индустриальных вариантов на Алтае (карабомовского и денисовского) интенсивность ретуширования характеризуется как исключительно высокая [Колобова, 2006; Колобова, Кривошапкин, Павленок и др., 2012]. Однако в контексте микокских индустрий она соответствует средней степени, характерной для комплексов старосельской фации [Чабай, 2004, с. 236–238; Kolobova, Chabai, Shalagina et al., 2019].

5 cм

1 cм

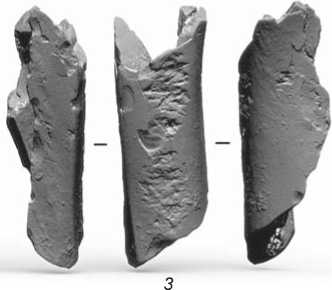

Рис. 3. Костяные ретушеры с одной ( 1 ), двумя ( 2 ) и тремя ( 3 ) рабочими зонами.

1 0 5 cм 2

Рис. 4. Слабо- ( 1 ), средне- ( 2 ) и сильномодифицированные ( 3 ) костяные ретушеры.

Таблица 1. Средние значения метрических параметров костяных ретушеров из Чагырской пещеры в зависимости от количества рабочих зон

|

Число рабочих зон |

Количество ретушеров, % |

Длина, мм |

Ширина, мм |

Толщина, мм |

Масса, г |

|

1 |

45 |

85,79 |

36,87 |

7,61 |

33,47 |

|

2 |

48 |

90,36 |

36,94 |

7,70 |

37,04 |

|

3 |

7 |

102,66 |

37,90 |

7,61 |

48,14 |

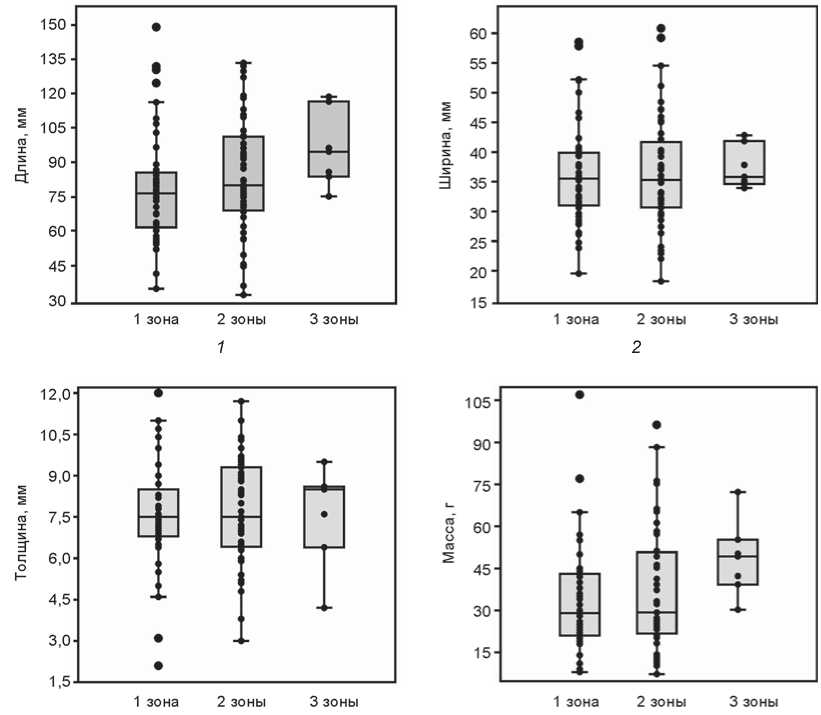

Нами было проведено сравнение метрических параметров ретушеров с разным количеством рабочих зон на кортикальных поверхностях. Судя по диаграмме размаха, экземпляры с тремя рабочими зонами немного длиннее, чем с одной и двумя (рис. 5, 1 ). Однако дисперсионный анализ Краскела–Уоллиса не выявил статистически значимых различий ( H (χ 2 ) = 4,24; p = = 0,085). То же касается значений ширины ( H (χ 2 ) = 0,59; p = 0,744) и толщины ( H (χ 2 ) = 0,093; p = 0,95) (рис. 5, 2 , 3 ). Масса ретушеров с тремя рабочими зонами незначительно больше (рис. 5, 4 ), однако разница не является статистически значимой ( H (χ 2 ) = 4,63; p = 0,098).

Всего на 100 костяных ретушерах было зафиксировано 162 рабочие зоны. Слабосработанные составляют 52 %, среднемодифицированные – 32, с сильным износом – 16 % (табл. 2). При сравнении длины ретушеров с разной степенью утилизации тест Краскела–Уолли-са зафиксировал различие на пределе статистической значимости ( H (χ 2 ) = 6,1; p = 0,047) (рис. 6, 1 ). Поэтому был использован критерий Манна–Уитни. Попарное сопоставление показало, что в наибольшей степени статистически различаются сильно- и слабомодифици-рованные ретушеры ( U = 264,5; p = 0,029). Поскольку нами зафиксировано статистически значимое различие

Рис. 5. Диаграммы размаха, построенные по метрическим параметрам ретушеров в зависимости от количества рабочих зон.

Таблица 2. Средние значения метрических параметров костяных ретушеров из Чагырской пещеры в зависимости от степени износа

|

Степень износа |

Количество ретушеров, % |

Длина, мм |

Ширина, мм |

Толщина, мм |

Масса, г |

|

Слабая |

52 |

84,43 |

36,90 |

7,63 |

32,79 |

|

Средняя |

32 |

92,18 |

35,64 |

7,38 |

36,88 |

|

Сильная |

16 |

98,51 |

39,91 |

8,28 |

47,88 |

Рис. 6. Диаграммы размаха, построенные по метрическим параметрам ретушеров в зависимости от степени модификации рабочих зон.

между тремя выборками, то необходимо применить поправку Бонферрони для исключения ошибки первого типа. Эта поправка учитывает критический уровень значимости для нескольких выборок, в нашем случае p = 0,0253. Полученный нами уровень значимости превышает критический, т.е. нулевая гипотеза о равенстве длины ретушеров принимается и можно заключить, что сравниваемые по этому параметру группы статистически не различаются. Также не зафиксированы значимые различия по ширине ( H (χ 2 ) = 1,38; p = 0,55) (рис. 6, 2 ), толщине ( H (χ 2 ) = 2,6; p = 0,26) (рис. 6, 3 ) и массе ( H (χ 2 ) = 5,58; p = 0,06) (рис. 6, 4 ).

Обсуждение

Экспериментальное моделирование производства бифасиальных орудий из Чагырской пещеры продемонстрировало применение ретушеров на финаль- ных стадиях фасонажа каменных бифасов и очевидные преимущества их использования по сравнению с твердыми минеральными отбойниками и ретушерами [Шалагина и др., 2019]. Эти данные находят прямое соответствие в археологической индустрии. В проксимальных зонах всех исследованных сколов утончения бифасиальных орудий зафиксированы свидетельства применения мягких отбойников: отсутствующий или расплывчатый ударный бугорок в сочетании с выраженным вентральным карнизом [Kolobova, Shalagina, Chabai et al., 2019]. Предварительный геометрический морфометрический анализ формы ретушеров из Ча-гырской пещеры показал незначительное влияние анатомической принадлежности заготовок на общую морфологическую вариабельность выборки, что, вероятнее всего, свидетельствует о преднамеренной избирательности. В то же время он продемонстрировал достаточно высокую степень унифицированности данных орудий [Kolobova, Chabai, Shalagina et al., 2019].

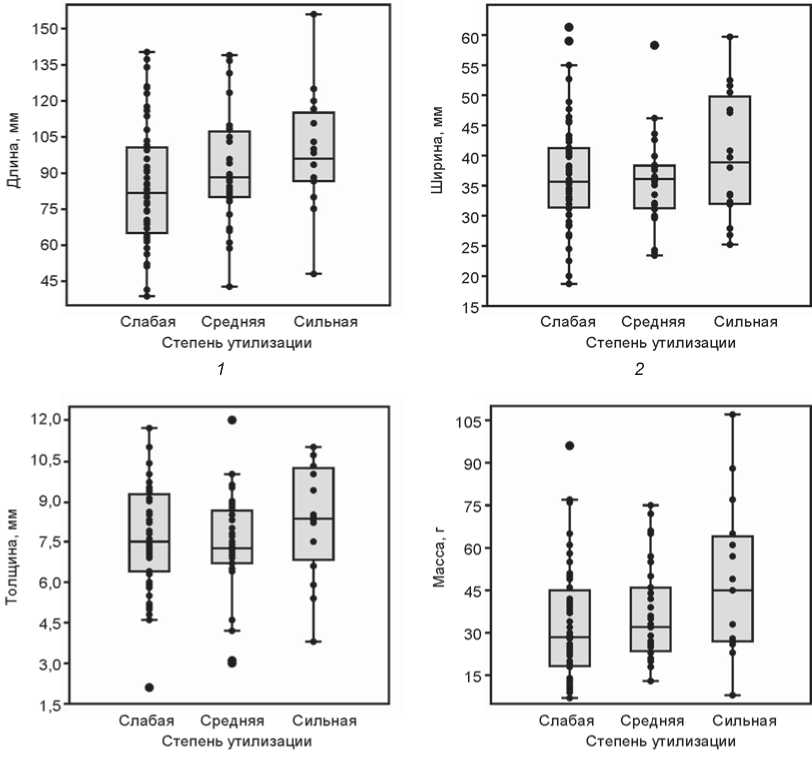

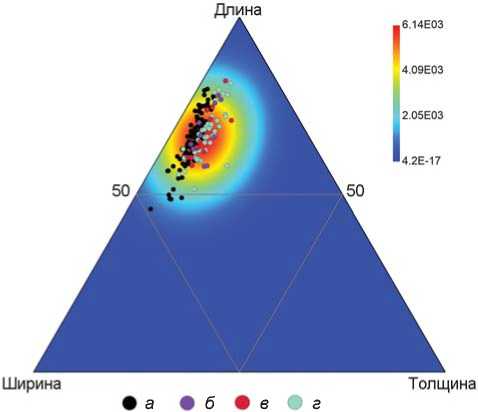

Ценную научную информацию о технологических особенностях костяной индустрии Чагырской пещеры может предоставить анализ морфометрических параметров. При изучении палеолитических комплексов фрагментация костяных ретушеров является объективным препятствием для такого рода исследований. Анализ основных метрических параметров 100 целых или незначительно фрагментированных в древности таких орудий из Чагырской пещеры показал высокий уровень их метрической стандартизации. Мы не выявили каких-либо статистически значимых различий между ретушерами как с разным количеством рабочих зон, так и с разной степенью их модификации. При сопоставлении трех метрических параметров (длина, ширина и толщина) в совокупности стандартизация становится очевидной. На тернарных графиках все ретушеры сконцентрированы в одной зоне, демонстрируя одинаковые пропорции вне зависимости от морфологических характеристик (рис. 7).

С целью определения каких-либо культурных или функциональных предпочтений в применении среднепалеолитических ко стяных ретушеров мы привлекли опубликованные данные по нескольким памятникам среднего палеолита Крыма, Кавказа и Алтая: Денисовой, Баракаевской пещерам и Кабази V [Коз-ликин и др., 2019; Филиппов, Любин, 1994; Veselsky, 2008]. Комплексы Кабази V и Баракаевской пещеры входят в круг восточно-микокских индустрий, как и комплекс Чагырской пещеры. Индустрии, хронологически относящиеся к концу MИС 4 – началу MИС 3, характеризуются сочетанием отщепового расщепле- ния и плосковыпуклой двусторонней обработки орудий. В орудийных наборах представлены двусторонние симметричные и асимметричные острия и скребла наряду с простыми и конвергентными скреблами и ретушированными остроконечниками. Опубликованные данные включают метрические параметры ретушеров [Chabai, 2004; Veselsky, 2008; Филиппов, Любин, 1994; Kolobova, Roberts, Chabai et al., 2020].

На среднепалеолитической стоянке Кабази V было обнаружено 205 костяных ретушеров, большинство которых происходит из двух пачек горизонтов III/1 и III/5. Вероятнее всего, они изготавливались из фрагментов костей гидрунтиновой лошади, костные остатки которой доминируют в палеозоологической коллекции памятника. Такие орудия характеризуются наличием только одной рабочей поверхности и одной, реже двух рабочих зон. Заготовками служили преимущественно фрагменты трубчатых костей, в единичных случаях – ребер [Veselsky, 2008]. В статье А.П. Ве-сельского приведены средние значения метрических параметров костяных орудий по слоям. Мы учитываем только опубликованные метрические параметры 43 костяных ретушеров из слоев с единичными находками (табл. 3). Поэтому считаем, что использовать средние значения выборок некорректно.

В комплексе Баракаевской пещеры было определено 109 ретушеров, изготовленных из фрагментов трубчатых костей бизонов. Они происходят из четырех горизонтов мустьерского слоя. Значительная часть костяных орудий несет следы преднамеренной оббивки или ретуширования. По опубликованным данным

Рис. 7. Тернарный график пропорций основных метрических параметров костяных ретушеров из комплекса Чагырской пещеры (цветом представлена карта плотности точек, построенная на основе метода ядерной оценки плотности).

1 – ретушеры с разным количеством рабочих зон: а – с одной, б – с двумя, в – с тремя; 2 – ретушеры с различной степенью износа: сильно- ( а ), средне- ( б ) и слабомодифицированные ( в ).

Таблица 3. Средние значения метрических параметров костяных ретушеров из комплексов Кабази V, Чагырской, Баракаевской и Денисовой пещер

|

Памятник |

Количество ретушеров |

Длина, мм |

Ширина, мм |

Толщина, мм |

Масса, г |

Индекс удлиненности (дли-на/ширина) |

Индекс массивности (ши-рина/толщина) |

|

Чагырская пещера |

100 |

89,16 |

36,98 |

7,90 |

36,42 |

2,41 |

4,68 |

|

Кабази V |

43 |

72,58 |

26,07 |

9,40 |

17,51 |

2,78 |

2,77 |

|

Баракаевская пещера |

12 |

86,28 |

31,06 |

10,00 |

2,78 |

3,10 |

|

|

Денисова пещера |

9 |

115,50 |

42,80 |

14,20 |

74,70 |

2,69 |

3,01 |

мы реконструировали метрические параметры 12 целых ретушеров (табл. 3), сведений о массе нет [Филиппов, Любин, 1994].

На территории Алтая зафиксированы три индустриальных варианта среднего палеолита: сиби-рячихинский, денисовский и карабомовский. Си-бирячихинские комплексы Чагырской пещеры в значительной степени технико-типологически отличаются от денисовских и карабомовских [Деревянко и др., 2015; Krivoshapkin et al., 2018; Шалаги-на и др., 2018; Kolobova, Shalagina, Chabai et al., 2019]. В Денисовой пещере костяные ретушеры присутствуют в орудийных коллекциях из плейстоценовых отложений центрального зала и южной галереи. На настоящем этапе исследований их обнаружено 28 экз. Девять целых ретушеров происходят из слоя 12 южной галереи (МИС 4) (табл. 3). Они изготовлены из фрагментов диафизов трубчатых костей, вероятно, лошади, бизона, носорога и мамонта. Все имеют морфологически идентичные следы утилизации разной степени; для каждого определены одна, две или три рабочие зоны. Для некоторых костяных изделий отмечается вторичная обработка – латеральная и/или поперечная оббивка [Козликин и др., 2019].

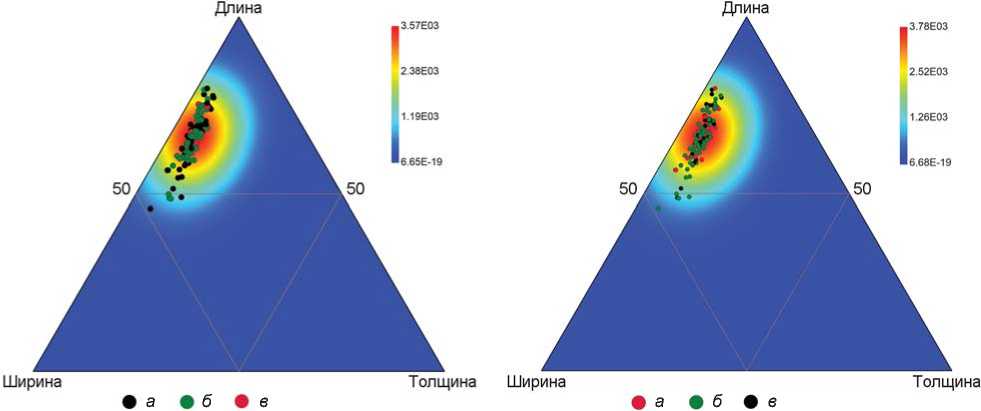

Таким образом, мы имеем данные по целым ретушерам из четырех среднепалеолитических памятников, из которых три относятся к микоку (Кабази V, Чагырская и Баракаевская пещеры), а один – к денисовскому леваллуа-мустьерскому варианту среднего палеолита Алтая (Денисова пещера). Несомненно, наши сравнения являются достаточно грубыми вследствие малочисленности выборок из Баракаев-ской и Денисовой пещер. Тем не менее можно сделать предварительные заключения.

Учитывая различную видовую принадлежно сть костяного сырья, малый размер выборок, сравнивать метрические параметры костяных ретушеров нецелесообразно. Тем не менее можно отметить значительную разницу между комплексами по этим параметрам. Также нецелесообразно сравнивать ретушеры по массе в силу разной сохранности костей и их различной плотности (табл. 3). Сопоставление индексов удли-

Длина

Ширина

Толщина

|6 14Е03

4.09Е03

2.05Е03

I42E-17

•аб•в •г

Рис. 8. Тернарный график пропорций основных метрических параметров костяных ретушеров из комплексов Ча-гырской ( а ), Денисовой ( б ) и Баракаевской ( в ) пещер, Ка-бази V ( г ).

ненности (отношение длины ретушера к его ширине) и массивности (отношение ширины к толщине) показывает значительную близость этих параметров ретушеров со всех памятников (табл. 3). Такую же картину демонстрируют и все три метрические переменные в совокупности (рис. 8).

Выводы

Имеющиеся экспериментальные и археологические данные по комплексу Чагырской пещеры свидетельствуют о широком применении костяных ретушеров для оформления и переоформления каменных орудий. В результате анализа поперечных сечений костяных ретушеров установлено, что их форма зависит от степени модификации рабочих зон. Многократные удары орудием по обрабатываемому каменному материалу приводят к деформации изначальной V-образной формы, которая приобретает вид перевернутой тра- пеции. При сопоставлении показателей длины и ширины костяных ретушеров из Чагырской пещеры выяснилось, что орудия с разным количеством рабочих зон или степенью модификации имеют незначительные различия. Это может свидетельствовать о размерных предпочтениях неандертальцев и их избирательности в выборе заготовок. Также отбор производился по видам животных и анатомической позиции костей.

Сравнение метрических параметров ретушеров из разнокультурных среднепалеолитических комплексов (микок и денисовский индустриальный вариант), значительно удаленных друг от друга, продемонстрировало существенные различия. При этом зафиксированы практически одинаковые пропорции орудий, изготовленных из разного сырья. Таким образом, мы получили функциональную характеристику костяных ретушеров, не зависящую ни от культурного контекста, ни от сырьевой базы. Эти орудия в среднем имеют индекс удлиненности от 2,41 до 2,78 и индекс массивности от 2,7 до 4,7. Такие пропорции были обусловлены размерами и массой кости в свежем состоянии, необходимыми для успешного ретуширования.

Вероятно, подбирались фрагменты костей, наиболее удобные для фиксации в руке в процессе работы и не имеющие острых выступов по краям в той части, которая держалась рукой. Однако остается вопрос о преднамеренной модификации костяных орудий: были ли заготовки подобраны неандертальцами уже в готовом для использования виде, или же они модифицировались вплоть до до стижения необходимой формы. Многие исследователи отмечают избирательность неандертальцев в выборе фрагментов костей для ретушеров и их специальную подработку перед применением (см., напр.: [Blasco et al., 2013; Mallye et al., 2012]). В результате исследований ретушеров из Чагырской, Баракаевской и Денисовой пещер на единичных экземплярах зафиксированы следы дополнительной подработки [Филиппов, Любин, 1994; Козликин и др., 2019; Kolobova, Chabai, Shalagina et al., 2019]. Данное обстоятельство требует детального изучения, поскольку зачастую на костяных заготовках оформлялось несколько орудий (например, ретушер и посредник) [Baumann et al., 2020], поэтому дополнительная обработка может быть элементом не формооборазования ретушера, а оформления другого орудия.

Трехмерное сканирование археологических арте фактов выполнено при финансовой поддержке РНФ (проект № 20-18-00179). Анализ костяной индустрии Чагырской пещеры проведен в рамках русско-французской научной программы РФФИ – FMSH (№ 19-59-22007 ФДНЧ_а), ста- тистический анализ костяных ретушеров – в рамках проекта РФФИ № 18-39-20003. Аналитическая часть работы выполнена при финансовой поддержке РНФ и DFG (проекты № 19-48-04107 и UT 41/8-1).

Список литературы Среднепалеолитические костяные ретушеры: размер или пропорции

- Бонч-Осмоловский Г.А. Итоги изучения крымского палеолита // Труды II Международной конференции Ассоциации по изучению четвертичного периода Европы. – Л.; М.: Гос. науч.-техн. горногеол.-нефт. изд-во; 1934. – Вып. V. – С. 114–183.

- Бонч-Осмоловский Г.А. Палеолит Крыма. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. – Вып. 1: Грот Киик-Коба. – 226 с.

- Гвоздовер М.Д., Формозов А.А. Использование кости на мустьерской стоянке Староселье в Крыму // Archeologicke Rozhledy. – 1960. – Ročn. XII, Seš. 3. – S. 390–403.

- Гржибовский А.М. Анализ трех и более независимых групп количественных данных // Экология человека. – 2008. – № 3. – С. 50–58.

- Деревянко А.П., Маркин С.В., Кулик Н.А., Колобова К.А. Эксплуатация каменного сырья представителями сибирячихинского варианта среднего палеолита Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2015. – Т. 43, № 3. – С. 3–16.

- Замятнин С.Н. Итоги последних исследований Ильского палеолитического местонахождения // Труды II Международной конференции Ассоциации по изучению четвертичного периода Европы. – Л.; М.: Гос. науч.-техн. горногеол.-нефт. изд-во; 1934. – Вып. V. – С. 207–218.

- Козликин М.Б., Михиенко В.А., Францева Е.А., Шуньков М.В. Костяные ретушеры из Денисовой пещеры: новые материалы // Теория и практика археологических исследований. – 2019. – № 4. – С. 7–14.

- Колобова К.А. Приемы оформления каменных орудий в палеолитических индустриях Горного Алтая. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. – 135 с.

- Колобова К.А., Кривошапкин А.И., Павленок К.К., Флас Д., Деревянко А.П., Исламов У.Н. К вопросу о выделении фации зубчатого мустье на материалах памятников Средней Азии // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2012. – № 1. – С. 11–23.

- Колобова К.А., Маркин С.В., Чабай В.П. Костяные ретушеры в среднепалеолитических комплексах Чагырской пещеры // Теория и практика археологических исследований. – 2016. – № 4. – С. 35–39.

- Колобова К.А., Федорченко А.Ю., Басова Н.В., Постнов А.В., Ковалев В.С., Чистяков П.В., Молодин В.И. Применение 3D-моделирования для реконструкции облика и функции предметов неутилитарного назначения (на примере антропоморфной скульптуры из материалов могильника Турист-2) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2019. – Т. 47, № 4. – С. 66–76.

- Колосов Ю.Г. Аккайская мустьерская культура. – Киев: Наук. думка, 1986. – 223 с.

- Колосов Ю.Г., Степанчук В.Н., Чабай В.П. Ранний палеолит Крыма. – Киев: Наук. думка, 1993. – 221 с.

- Любин В.П. Итоги комплексного изучения Баракаевской мустьерской стоянки // Неандертальцы Гуппского ущелья на Северном Кавказе / под ред. В.П. Любина. – Майкоп: Меоты, 1994. – С. 151–164.

- Семенов С.А. Первобытная техника (опыт изучения древнейших орудий и изделий по следам работы). – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957. – 240 с.

- Степанчук В.Н. Критерии подбора инструментов расщепления и ретуширования в мустье Крыма // Каменный век на территории Украины: Некоторые аспекты хозяйства и этнокультурных связей. – Киев: Наук. думка, 1990. – С. 112–118.

- Филиппов А.К., Любин В.П. Костяные ретушеры из мустьерского слоя и пространственное распространение культурных остатков // Неандертальцы Гуппского ущелья на Северном Кавказе / под ред. В.П. Любина. – Майкоп: Меоты, 1994. – С. 142–147.

- Чабай В.П. Средний палеолит Крыма: стратиграфия, хронология, типологическая вариабельность, восточно-европейский контекст. – Симферополь: Шлях, 2004. – 324 с.

- Шалагина А.В., Харевич В.М., Кривошапкин А.И., Колобова К.А. Экспериментальное моделирование бифасиального расщепления в сибирячихинском варианте среднего палеолита Алтая // Теория и практика археологических исследований. – 2019. – № 4. – С. 97–108.

- Шалагина А.В., Боманн М., Колобова К.А., Кривошапкин А.И. Костяные иглы из верхнепалеолитических комплексов Страшной пещеры (Северо-Западный Алтай) // Теория и практика археологических исследований. – 2018. – № 1. – С. 89–98.

- Armand D., Delagnes A. Les retouchoirs en os d’Artenac (couche 6c): perspectives archéozoologiques, taphonomiques et expérimentales // Économie Préhistorique: les Comportements de Subsistance au Paléolithique: actes des XVIIIe Rencontre Internationale d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes, 23–25 octobre 1997. – P.: APDCA, Sophia Antipolis, 1998. – P. 205–214.

- Baumann M., Plisson H., Rendu W., Maury S., Kolobova K., Krivoshapkin A. Neandertal Bone Industry at Chagyrskaya Cave (Altai, Russia) // Quatern. Int. – 2020. – Vol. 559. – P. 68–88.

- Blasco R., Rosell J., Cuartero F., Fernández Peris J., Gopher A., Barkai R. Using Bones to Shape Stones: MIS 9 Bone Retouchers at Both Edges of the Mediterranean Sea // PLOS ONE. – 2013. – Vol. 8. – URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0076780 (дата обращения: 15.05.2020).

- Capitan L., Peyrony D. Station préhistorique de La Ferrassie (Dordogne) // Revue Anthropologique. – 1912. – T. 1. – P. 29–50.

- Chabai V.P. Chokurcha I Unit IV: Artifacts // The Middle Paleolithic and Early Upper Paleolithic of Eastern Crimea. – Liège: Université de Liège, 2004. – P. 377–416. – (The Paleolithic of Crimea; vol. III). – (Etudes et Recherches Archéologigues lʹUniversité de Liège; N 104).

- Chabai V.P. Kabazi II, Units V and VI: Artifacts // Kabazi II: Last Interglacial Occupation, Environment & Subsistence. – Simferopol; Cologne: Shlyakh, 2005. – P. 99–132. – (Palaeolithic Sites of Crimea; vol. 1).

- Chase P.G. Tool-Making Tools and Middle Paleolithic Behavior // Curr. Anthropol. – 1990. – Vol. 31, iss. 4. – P. 443–447.

- Claud E., Soressi M., Jaubert J., Hublin J.-J. Étude tracéologique de l’outillage moustérien de type Quina du bonebed de Chez-Pinaud à Jonzac (Charente-Maritime): Nouveaux éléments en faveur d’un site de boucherie et de traitement des peaux // Gallia Préhist. – 2012. – Vol. 54. – P. 3–32.

- Costamagno S., Bourguignon L., Soulier M.-C., Meignen L., Beauval C., Rendu W., Mussini C., Mann A., Maureille B. Bone Retouchers and Site Function in the Quina Mousterian: The Case of Les Pradelles (Marillac-LeFrance, France) // The Origins of Bone Tool Technologies. – Hannover: Propylaeum, 2018. – Р. 165–195.

- Daleau F. Sur des lesions que présentent certains os de la période paléolithique // Congrès de l’Association Française pour l’Avancement des Sciences: 12e session. – Rouen, 1883. – P. 600–602.

- Hammer Ø., Harper D.A.T., Ryan P.D. PAST: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis // Palaeontologia Electronica. – 2001. – Vol. 1, iss. 4. – P. 1–9.

- Khlopachev G.A. Bone Retouchers from the Upper Layer of Kiik-Koba Grotto // Demidenko Yu.E., Uthmeier T. Kiik-Koba Grotto, Crimea (Ukraine): Re-Analysis of a Key Site of the Crimean Micoquian. – Rahden: Verl. M. Leidorf, 2013. – P. 161–163. – (Kölner Studien zur Prähistorischen Archäologie; Bd. 3).

- Kolobova K.A., Chabai V.P., Shalagina A.V., Krajcarz M.T., Krajcarz M., Rendu W., Vasiliev S.K., Markin S.V., Krivoshapkin A.I. Exploitation of the Natural Environment by Neanderthals from Chagyrskaya Cave (Altai) // Quartar. – 2019. – Vol. 66. – P. 7–31.

- Kolobova K., Rendu W., Shalagina A., Chistyakov P., Kovalev V., Baumann M., Koliasnikova A., Krivoshapkin A. The Application of Geometric-Morphometric Shape Analysis to Middle Paleolithic Bone Retouchers from the Altai Mountains, Russia // Quatern. Int. – 2020. – Vol. 559. – P. 89–96.

- Kolobova K., Roberts R., Chabai V., Jacobs Z., Krajcarz M., Shalagina A., Krivoshapkin A., Li B., Uthmeier T., Markin S., Morley M., O’Gorman K., Rudaya N., Talamo S., Viola B., Derevianko A. Archaeological Evidence for Two Separate Dispersals of Neanderthals into Southern Siberia // Proceedings of the National Academy of Sciences. – 2020. – Vol. 117 (6). – P. 2879–2885.

- Kolobova K.A., Shalagina A.V., Chabai V.P., Markin S.V., Krivoshapkin A.I. Signifi cation des technologies bifaciales au Paléolithique moyen des montagnes de l’Altaï // L’Anthropologie. – 2019. – Vol. 123, iss. 2. – P. 276–288.

- Krivoshapkin A., Shalagina A., Baumann M., Shnaider S., Kolobova K. Between Denisovans and Neanderthals: Strashnaya Cave in the Altai Mountains // Antiquity. – 2018. – Vol. 92 (365). – P. 1–7.

- Leguay L. Les procédés employés pour la gravure et la sculpture des os avec les silex // Bullet Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris. – 1877. – T. 12. – P. 280–296.

- Leonardi P. Una serie di ritoccatoi prevalentemente musteriani del Riparo Tagliente in Valpantena presso Verona // Preist. Alp. – 1979. – Vol. 15. – P. 7–15.

- Malerba G., Giacobini G. Les retouchoirs sur éclats diaphysaires du Paléolitique moyen et supérieur de trois sites de l’Italie nord orientale (Grotte de San Bernardino, Abri de Fumane et Abri Tagliente) // Proceedings of the XIII Congress of the International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences (Forlì, 8–14 September 1996). – Forlì: ABACO, 1998. – Vol. 6. – P. 167–171.

- Mallye J.-B., Thiébaut C., Mourre V., Costamagno S. The Mousterian Bone Retouchers of Noisetier Cave: Experimentation and Identifi cation of Marks // J. of Archaeol. Sci. – 2012. – Vol. 39. – Р. 1131–1142.

- Martin H. Maillets ou enclumes en os provenant de la couche moustérienne de La Quina, Charente // Bull. Soc. Préhist. – 1906. – Vol. 3. – P. 155–162.

- Moigne A., Valensi P., Auguste P., García-Solano J., Tuffreau A., Lamotte A., Barroso C., Moncel M. Bone Retouchers from Lower Palaeolithic Sites: Terra Amata, Orgnac 3, Cagny-l’Epinette and Cueva del Angel // Quatern. Int. – 2016. – Vol. 409. – P. 195–212.

- Mozota M. Experimental Programmes with Retouchers: Where Do We Stand and Where Do We Go Now? // The Origins of Bone Tool Technologies. – Mainz: Römisch-Germanisches Zentralmuseum, 2018. – P. 15–32.

- Neruda P., Lázničková-Galetová M. Retouchers from Mammoth Tusks in the Middle Palaeolithic: A Case Study from Kůlna Cave Layer 7a1 (Czech Republic) // The Origins of Bone Tool Technologies: Retouching the Palaeolithic: Becoming Human and the Origins of Bone Tool Technology: Conf. at Schloss Herrenhausen in Hannover, Germany, 21–23 October 2015. – Mainz: Römisch-Germanisches Zentralmuseum, 2018. – P. 215–234.

- Tartar É. Réfl exion autour de la fonction des retouchoirs en os de l’Aurignacien ancien // Bull. Soc. Préhist. – 2012. – Vol. 109. – P. 69–83.

- Valoch K. Le Taubachien et le Micoquien de la grotte Kůlna en Moravie (Tchécoslovaquie) // L’Homme de Néandertal. – Liège: Université de Liège, 1988. – Vol. 4: La Technique: Actes du Colloque International de Liège, 4–7 Décembre 1986. – P. 205–207.

- Veselsky A.P. Kabazi V: Bone and Stone Tools Used in Flint Knapping // Kabazi V: Interstratifi cation of Micoquian & Levallois-Mousterian Camp Sites. – Simferopol; Cologne: Shlyach, 2008. – P. 427–453.

- Yevtushenko A.I. Kabazi V: Assemblages from Selected Levels // The Paleolithic of Crimea: The Middle Paleolithic of Western Crimea. – Liège: Université de Liège, 1998. – Vol. 1, N 84. – P. 287–322.