Средневековая китайская картина "Кочевники", бокки и изображения фигур в длиннополых одеждах на скалах Хакасии в Южной Сибири

Автор: Варенов А.В.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Восточной Азии

Статья в выпуске: 10 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

Автор вспоминает первое знакомство «вживую» с петроглифами Южной Сибири под руководством своего наставника В. Е. Ларичева. Перечислены основные идеи, связанные с интерпретацией фигур в длиннополых одеждах (так называемых «сапожков»), выгравированных на Ошкольской писанице и других близлежащих памятниках наскального искусства северной Хакасии. Рассмотрены аргументы С. В. Панковой в пользу их трактовки как манихейских или буддийских жрецов и таштыкского возраста этих изображений. Предпринята попытка найти для рассматриваемых фигур альтернативные интерпретацию и датировку. В качестве иконографически близкой аналогии предложена китайская картина XIII в. «Кочевники», на которой показаны женщины в бокках - головных уборах монгольской знати. Кратко рассмотрены основные направления исследования бокк (боктаг, бохтог) в нашей стране. Сделан вывод, что на китайском средневековом свитке «Кочевники» изображена свадебная процессия, а наскальные гравировки «сапожков» в Хакасии отражали матримониальные контакты вождей енисейских кыргызов с монгольской знатью.

Ошкольская писаница, северная хакасия, фигуры в длиннополых одеждах, таштыкское время, китайская картина

Короткий адрес: https://sciup.org/147239009

IDR: 147239009 | УДК: 903.27 | DOI: 10.25205/1818-7919-2022-21-10-37-50

Текст научной статьи Средневековая китайская картина "Кочевники", бокки и изображения фигур в длиннополых одеждах на скалах Хакасии в Южной Сибири

Почти сорок пять лет назад, в июле 1978 г. автору довелось принять участие в разведке наскальных изображений, проводившейся начальником Верхне-Чулымской археологической экспедиции д-ром ист. наук В. Е. Ларичевым в междуречье Черного и Белого Июсов на севере Хакасии. Обследование района началось с посещения хорошо известной Сулекской писаницы, потом наша небольшая группа (7–8 человек) проехала в район улуса Подкамень, где местные жители показали наскальные изображения, известные сейчас как Ошкольская писаница.

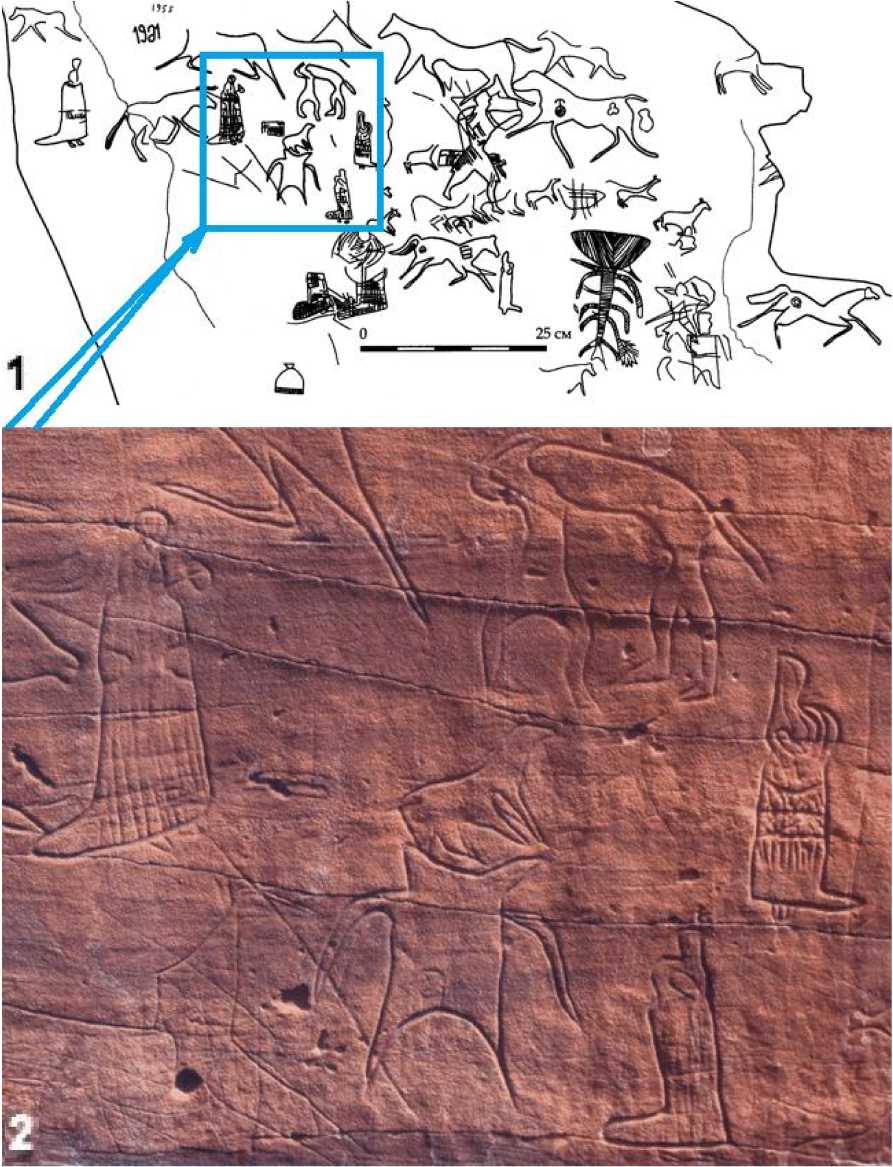

Рисунки Ошкольской писаницы произвели на всех неизгладимое впечатление. Мне, как, наверное, и многим другим, в первую очередь бросились в глаза загадочные так называемые «сапожки». Один из участников разведки даже назвал их «котом в сапоге», подразумевая, что изображен выглядывающий из голенища котенок (то его голова с ушками, то задняя часть с лапками и хвостиком). Навсегда запомнилась и непонятная древовидная фигура, несколько похожая на пазырыкские войлочные подвески седла в виде рыб-налимов (рис. 1, 1 ). В. Е. Ларичев тут же высказал предположение: так могло изображаться Мировое Древо, которое и должно расти «вверх ногами»: сверху (с Небес) вниз (к Земле) 1.

Виталий Епифанович уже собирался разбить лагерь близ писаницы и заняться ее детальным изучением, когда принимавший участие в поездке Ю. Г. Белокобыльский, который специализировался на дореволюционной историографии археологии Южной Сибири, сообщил, что памятник давно известен под названием «писаница (у улуса) Подкамень» и даже опубликован в 1930-е гг. его первооткрывателями – финскими исследователями. В результате разведка была продолжена и завершилась открытием другого первоклассного памятника первобытного искусства, известного как Четвертый Сундук.

Сейчас я прекрасно понимаю, что наша группа была просто технически не готова работать с гравированными наскальными изображениями. При копировании рисунков того же Четвертого Сундука в 1978 г. В. Е. Ларичевым использовалась обводка контура выбитых изображений мелом с последующим их калькированием – метод, который широко применялся и тогда, и ранее А. П. Окладниковым. К чему может привести неподготовленная работа с наскальными гравировками, мы видели на Сулекской писанице, многие плоскости которой были окрашены в темно-малиновый или сине-зеленый цвета – результат варварской попытки местных телевизионщиков повысить контрастность изображений для съемок своего еще черно-белого телефильма 2.

Данью памяти тех первых юношеских впечатлений от близкого знакомства с наскальным искусством Южной Сибири и является данная работа. В ней автор намечает новый, альтернативный подход к решению проблемы «сапожков». Он предлагает отказаться от ставшего уже не просто традиционным, а чуть ли не обязательным отнесением их к таштыкской культуре. В статье предпринята попытка найти иконографически близкие аналогии изображениям фигур в длиннополых одеждах среди произведений средневековой китайской живописи.

Наскальные изображения фигур в длиннополых одеждах

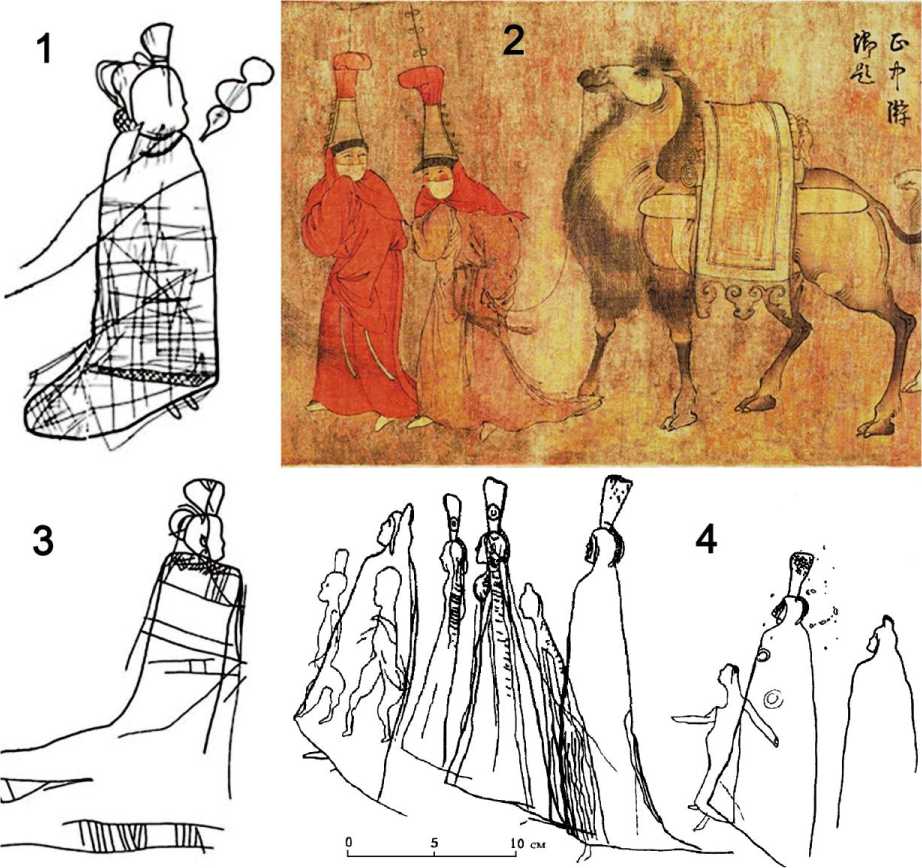

Ошкольская писаница – один из самых интересных памятников наскального искусства северной Хакасии с древними гравировками. Она известна также как «писаница у улуса Подкамень», в литературе существуют и иные наименования. Памятник был впервые открыт и обследован в конце XIX – начале XX в. экспедицией Й.-Р. Аспелина, а потом А. В. Адриановым [Панкова, 2012, с. 76]. На плоскости 1 первого яруса в числе прочих гравировок имеются фигурки-«сапожки» – схематичные изображения людей в длиннополых одеждах (рис. 1, 2 ). Похожие рисунки встречаются и на других плоскостях Ошкольской писаницы, а также на близлежащих памятниках, например на курганных плитах у деревни Подкамень (рис. 2, 1 , 3 ). Всего, по данным С. В. Панковой, известно более 30 фигур в длиннополых одеяниях и с высокими головными уборами, размещенных на тринадцати скальных плоскостях, все на северо-западе Хакасии, в ограниченном районе радиусом не более 20 км [Панкова, 2013, с. 143].

Еще Й.-Р. Аспелин высказал предположение, что фигуры в длиннополых одеждах изображали жрецов. Эта версия была подхвачена многими более поздними исследователями. Расходились они только во мнениях, жрецы какой именно религии представлены на скалах – манихейства или несторианства. И. Л. Кызласов считал фигуры в длиннополых одеяниях изображениями женщин – так называемых «дипломатических невест», привозимых на Енисей посольствами из Китая, что и обусловило специфический внешних облик изображенных [Кызласов, 2001, с. 156]. Открытие Чульской писаницы, среди фигур в длиннополых одеждах которой присутствуют явные изображения женщин, послужило веским аргументом в пользу подобного мнения (рис. 2, 4 ). Публикатор памятника писал о двух молодых принцессах – дипломатических невестах, участвующих в представленной на скале «процессии» [Рыбаков, 2011, с. 100–101].

Практически все исследователи единодушно относили и относят изображения в длиннополых одеждах к таштыкскому времени, как бы ни менялись их представления о хронологии этой культуры. Правда, фигуры в длиннополых одеяниях отсутствуют на найденных в погребениях многочисленных таштыкских миниатюрах, вырезанных на деревянных планках (т. е. «выпадают из известного репертуара таштыкских образов»), а в наскальных гравировках не взаимодействуют явным образом с бесспорно таштыкскими персонажами [Панкова, 2013, с. 143].

В надежде найти дополнительные обоснования таштыкского возраста фигур в длиннополых одеждах С. В. Панкова детально проанализировала связанные с ними реалии. Она рассмотрела аналогии выгравированным на скалах головным уборам и прическам, одеяниям, дополнительным деталям одежды и сопровождающим «долгополых» предметам среди живописи, книжных миниатюр, фресок и погребальных рельефов Китая и Восточного Туркестана [Там же, с. 146–155].

Рис. 1. Ошкольская писаница:

1 – Ошкольская писаница, плоскость 1, ярус 1; 2 – Ошкольская писаница, плоскость 1, ярус 1, центр ( 1 – по: [Панкова, 2012, с. 83, рис. 8]; 2 – по: [Панкова, 2012, цветная вклейка, верх])

Fig. 1. Oshkol petroglyphs:

1 – Oshkol petroglyphs, plane 1, tier 1; 2 – Oshkol petroglyphs, plane 1, tier 1, centre ( 1 – as per: [Pankova, 2012, p. 83, fig. 8]; 2 – as per: [Pankova, 2012, colour plate, upper part])

Рис. 2. Фигуры в длиннополых одеждах и картина «Кочевники»:

1 , 3 – рисунки на плитах курганов близ улуса Подкамень;

2 – фрагмент картины «Кочевники»; 4 – Чульская писаница

( 1 , 3 – по: [Панкова, 2013, с. 142, рис. 32, 1 , 2 ]; 2 – по: [Варенов, Пан, 2022, с. 24, рис. 1, 1 ];

4 – по: [Рыбаков, 2011, с. 100, рис. 1])

Fig. 2. Figures in long robes and “Nomads” painting (“Fanqi tu”):

1 , 3 – figures engraved on slabs of kurgan flagstones near ulus (village) Podkamen;

2 – fragment of “Nomads” painting; 4 – Chulskaya petroglyphs

( 1 , 3 – as per: [Pankova, 2013, p. 142, fig. 32, 1 , 2 ]; 2 – as per: [Varenov, Pan, 2022, p. 24, fig. 1, 1 ];

4 – as per: [Rybakov, 2011, p. 100, fig. 1])

Особое внимание было уделено раннесредневековым головным уборам, так называемым тунтяньгуань , правда, характерным лишь для мужчин-китайцев, и в основном императорского ранга. Получилось, что практически все привлеченные исследовательницей для сопоставления изображения соответствуют таштыкскому времени, что создало логическое кольцо, поскольку оказались отобраны лишь параллели с требуемой априорно датой. В этой связи безусловного внимания как аналогия хакасским гравировкам, на наш взгляд, заслуживает средневековая китайская картина «Кочевники» ( 番骑图 Фаньци ту ).

Средневековая китайская картина «Кочевники»

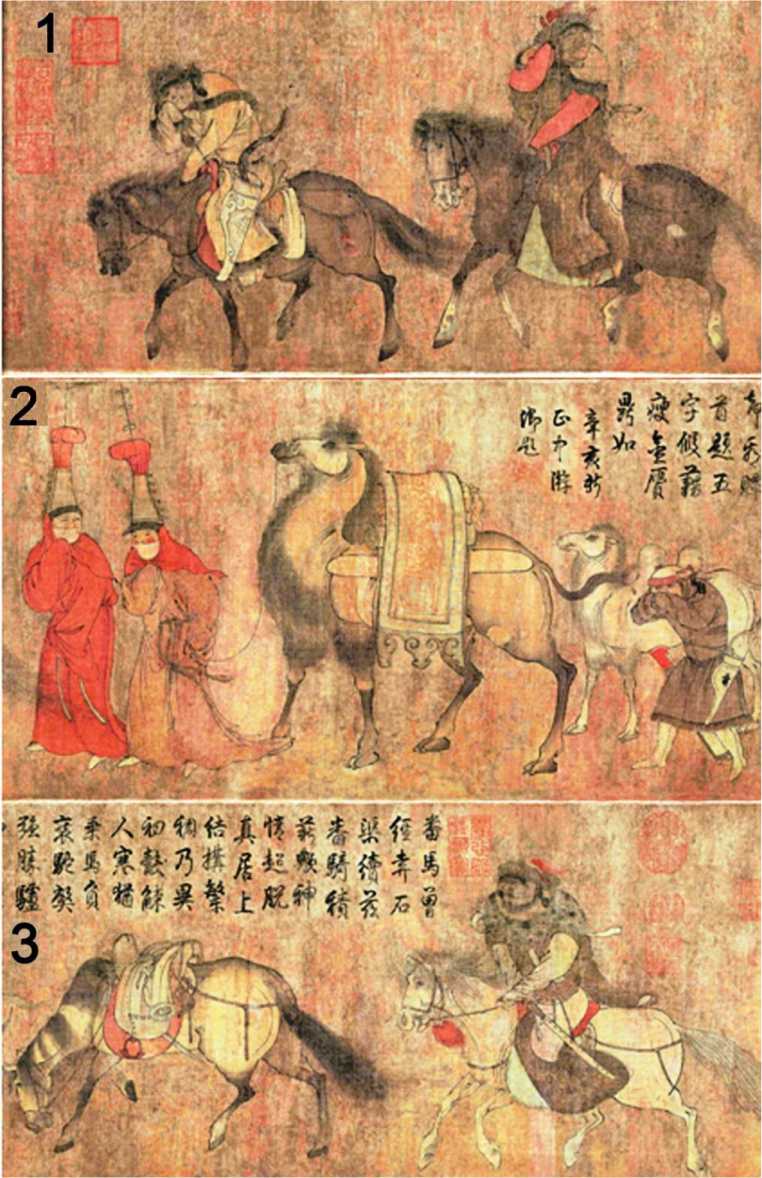

До недавнего времени картина «Кочевники» (26,2 × 143,5 см, шелк, тушь, краски, музей Гугун, Пекин) практически единодушно приписывалась Ху Хуаню 胡环 (Ху Хуаю 胡镶 ) – этническому киданю ( 契丹 цидань ), жившему в национальном государстве Ляо 遼 (916–1125) в первые десятилетия его существования, т. е., согласно традиционной китайской хронологии, в эпоху Пяти династий (907–960) [Чжунго жэньу…, 2004, с. 56; Чжунго лидай…, 2004, с. 520]. На картине нет подписи или печати автора. Одной из причин ее отнесения к творчеству Ху Хуаня послужило, возможно, введение в живописную композицию рисунков верблюдов и лошадей, выполненных в технике, отвечающей ее характеристике, данной Го Жо-сюем ( 郭若虚 , XI в.) в знаменитом трактате по истории китайской живописи «Записки о живописи: что видел и слышал» ( 图画见闻志 Тухуа цзянь вэнь чжи ) [Го Жо-сюй, 1978, с. 43; Чжунго мэйшу…, 1984, с. 110–112, рис. 56].

Даты X в. для картины «Кочевники» придерживались и такие отечественные исследователи монгольского костюма, как М. В. Горелик и Н. В. Хрипунов, которые привлекали ее в качестве важного изобразительного источника [Горелик, 2009; Хрипунов, 2012]. Однако около 15 лет назад известный китайский историк искусства профессор Сюй Банда ( 徐邦达 , 1911–2012) обратил внимание, что на свитке изображены женщины в характерных для монгольского времени головных уборах – бокках , и, следовательно, он не мог быть создан ранее частичного (первая половина XIII в.) или полного (эпоха Юань, 1279–1368) завоевания Китая монголами 3. Проведенное нами независимое исследование, не учитывающее наличие на персонажах бокк и их датировку, также показало, что картина «Кочевники» не может принадлежать кисти художника Ху Хуаня (Ху Хуая), жившего в конце IX – начале X в. Она создана гораздо позже и должна датироваться серединой – второй половиной XIII в. [Варе-нов, Пан, 2022, с. 38–39].

На полотне показано девять фигур, движущихся справа налево, т. е. от начала свитка в его глубину. Впереди процессии верхом едут двое мужчин, отворачивающих лица от встречного ветра (рис. 3, 1 ). За ними пешком идут две женщины, кутающиеся в длинные, свободно волочащиеся по земле одеяния, из-под которых едва выглядывают концы их остроносой обуви. На женщинах высокие головные уборы с красным верхом, их лица почти до самых глаз закрыты белыми матерчатыми повязками. Младшая из женщин ведет нагруженную поклажей верблюдицу, за матерью следует маленький верблюжонок (рис. 3, 2 ). Мы считаем эту женщину младшей по возрасту и, видимо, по статусу. У нее, в отличие от спутницы, яркий румянец во всю щеку и красного цвета лишь наплечная накидка (часть бокки), а не вся одежда. На одном уровне с верблюжонком движется спешившийся всадник, ведущий в поводу своего коня. Замыкает процессию мужчина в шапке с красным верхом, едущий на белой лошади, с уздечки которой свисает красная кисть (рис. 3, 3 ).

Вот как описывал М. В. Горелик монгольский женский костюм, представленный на этом свитке: «На картине неизвестного китайского художника начала X в., изображающей зимнюю перекочевку монголов, мы видим зимний наряд монголки: халат подпоясан, нижняя часть лица закрыта белым платком, на головной “национально-монгольский” убор – бохтог (европейцы называли его “бока”, китайцы – “гугу” или “гугугуань”) надет войлочный или фетровый, в общем, толстый и плотный чехол с черным козырьком и несколькими завязками сзади, а покрывало, прикрепленное сзади к круглой шапочке, составлявшей основу бохтога, не свисает, как обычно, назад и не наброшено на плечи, а сколото под горлом, так что монгольская матрона предстает тщательно укутанной, закрытой, прежде всего от ветра» [Горелик, 2009, с. 458] (рис. 2, 2 ).

Рис. 3. Картина «Кочевники» («Фаньци ту»):

1 – фрагмент (левая часть); 2 – фрагмент (центр); 3 – фрагмент (правая часть) По: [Чжунго мэйшу…, 1984, с. 109, рис. 56]

Fig. 3. “Nomads” painting (“Fanqi tu”):

1 – left fragment; 2 – central fragment; 3 – right fragment As per: [Zhongguo meishu…, 1984, p. 109, fig. 56]

О бокках (боктаг, бохтог)

О бокках пишут многие европейские, ближневосточные и китайские путешественники, посещавшие в XIII–XIV вв. Монгольскую империю и образовавшиеся после ее распада государства. Синхронные этим описаниям изображения монгольских женских головных уборов происходят преимущественно из Ирана и из Китая, на золотоордынских территориях их нет [Макласова, 2019а]. Зато археологические находки остатков бокк в XX в. попадались только в золотоордынских погребениях [Мыськов, 1995]. Исключения очень немногочисленны. Среди них – раскопки средневекового женского погребения, произведенные В. В. Волковым в Монголии в начале 1960-х гг. Лежавшая в глубокой могиле головой на север покойная была одета в богатый шелковый халат, слева от ее черепа помещался длинный цилиндрический футляр бокки, сделанный из бересты, на груди – завернутая в дорогую ткань серебряная чаша, в ногах – остальной инвентарь [Ларичев, 1968, с. 262]. Следует упомянуть и наскальный рисунок женщины в бокке, найденный А. П. Окладниковым в Монголии [Окладников, 1962].

В начале XXI в. берестяные детали бокк встречены на могильнике Телеутский Взвоз I на Алтае [Тишкин, 2003, с. 125–126]. Благодаря алтайским находкам, бокки выявлены среди материалов старых раскопок А. П. Дульзона на могильнике Басандайка в Томском Приобье. По результатам этих исследований С. А. Пилипенко поставил вопрос о выделении томско-алтайского варианта бокки с воронкообразным навершием [Пилипенко, 2003]. Позже он выделил монголо-тянь-шаньскую разновидность бокки с капителеобразным навершием, бытовавшую «на территории Монголии, Тянь-Шаня, севера Китая и в районе южного Кавказа (государство ильханов) на рубеже XIII–XIV вв.» [Пилипенко, 2007]. В дальнейшем тот же автор на базе новых реконструкций женских головных уборов из могильников Телеутский Взвоз и Крохалевка-5 продолжил развивать идею о двух разновидностях бокк и уточнять ареалы их распространения [Пилипенко, 2013; Тишкин, Пилипенко, 2016; Поздняков, Пилипенко и др., 2018].

З. В. Доде предприняла комплексный разбор вопросов, связанных с бокками. Проблема заключалась в том, что «формы берестяных головных уборов из золотоордынских погребений не во всем соответствуют изображениям монгольских боктаг на портретах императриц и придворных дам династии Юань и дома Хулагу» [Доде, 2008, с. 52]. В итоге исследовательница определила, что в Золотой Орде было распространено два типа головных уборов. Первый, с навершием в виде «сапожка», являлся монгольским «боктаг», который слегка отличался от юаньских и хулагуидских образцов. Второй, с конусовидным навершием, продолжал тюркскую традицию центрально-азиатских племен [Там же, с. 60]. И. С. Котеньков, задавшись вопросом об этнической принадлежности бокки, после соотнесения формы, отдельных деталей и украшений головного убора с «космогоническими символами древних народов Сибири и Центральной Азии» пришел к выводу, что «именно монголы могли перенять моду на ношение этого головного убора у кыпчаков-половцев» [Котеньков, 2011, с. 204].

Ж. Орозбекова рассмотрела и проанализировала материалы раскопок погребений с остатками бокк на Тянь-Шане [Орозбекова, Акматов, 2016]. Л. Э. Макласова в своих исследованиях основной упор сделала на изучении конструкции головных уборов, особенно их каркасов [Макласова, 2021]. Она критически подошла к предшествующей реконструкции двух бокк разных типов из могильника Телеутский Взвоз, собрав из них одну, с воронкообразным основанием, и поставила тем самым под сомнение обоснованность выделения С. А. Пилипенко «томско-алтайского варианта» головных уборов [Макласова, 2017]. В дальнейшем, развивая свои идеи, исследовательница рассмотрела конструкцию бокк династии Юань [Макласова, 2018]. Несколько раз обращалась она и к конструкции бокк Золотой Орды [Мак-ласова, Макласов, 2018; Макласова, 2019б; 2020; Макласова, Гордин, 2020; Макласова и др., 2021].

Первые археологические остатки бокки в Китае опубликованы самом начале XXI в. [Су Дун, 2001]. Что касается времени, когда существовал обычай носить бокки , то, по мнению китайских исследователей, самое раннее упоминание этого головного убора встречается в «Тайной истории Монголов» («Сокровенном сказании») в рассказе о том, как овдовевшая в 1170 г. мать будущего Чингисхана пыталась выжить и добыть еду себе и детям. Одно из самых поздних упоминаний бокки есть книге «Обычаи северных варваров» (北虏风俗 Бэйлу фэнсу ), составленной при империи Мин в год цзя-у правления под девизом Ваньли ( 万历 , 1594 г.) где отмечается, что жены знатных монголов носят длинное красное платье и высокую шляпу. Далее там же сообщается, что бокку надевает девушка, выходящая замуж 4.

Заключение

Таким образом, фигуры на картине «Кочевники» можно трактовать как изображение свадебной процессии (возможно, представлена только сторона невесты). Выходящая замуж девушка идет рядом со своей матерью и ведет в поводу верблюдицу, скорее всего, нагруженную приданым. Невеста еще не облачилась в полный женский наряд (красного цвета у нее лишь являющаяся частью бокки наплечная накидка, а не всё платье). Отец молодой замыкает процессию. На нем шапка с красным верхом, а с узды его коня свисает красная кисть (также являющаяся символом знатности). У двух женщин с картины «Кочевники» присутствуют практически все атрибуты (тиара, мантия с волочащимся шлейфом и руки, скрытые под мантией), которые Н. И. Рыбаков считал «маркированными признаками манихейской идентичности» [Рыбаков, 2011, с. 101].

К сожалению, до сих пор точно неизвестно (во всяком случае, автору не удалось найти такие данные), какая именно семантика заключалась в «веточках», венчающих бокки. Судя по доступным нам изображениям, их очертания были весьма разнообразны. В качестве рабочей гипотезы можно предположить, что «веточки» не конструировались случайным образом, а отражали семейный статус женщины (наличие и количество у нее детей). Тогда «веточка» с двумя развилками на головном уборе старшей из двух женщин, изображенных на картине «Кочевники», могла указывать на наличие у нее (двух?) детей (возможно, именно дочерей). Прямая «веточка» без развилок, но с нанизанными на нее тремя звеньями (тремя парами «лепестков») у младшей женщины могла соответствовать ее статусу новобрачной (см. рис. 2, 2 ).

В этой связи весьма примечательными представляются гравировки рядом с плечами четырех наскальных фигур в длиннополых одеяниях из Хакасии неких предметов в виде стержня с как бы нанизанными на него двумя-тремя звеньями (см. рис. 2, 1 ). Возможно, таким образом маркировался статус невест-новобрачных для изображаемых персонажей. Концентрация наскальных гравировок фигур в длиннополых одеждах в междуречье Белого и Черного Июсов могла, на наш взгляд, отражать матримониальные контакты монгольской знати (в том числе и западно-монгольской, т. е. джунгаров) XIII–XVI вв. с представителями политического центра енисейских кыргызов, который располагался в указанном районе вплоть до XVII в. [Панкова, 2002, с. 139].

Список литературы Средневековая китайская картина "Кочевники", бокки и изображения фигур в длиннополых одеждах на скалах Хакасии в Южной Сибири

- Варенов А. В., Пан Т. А. Средневековая китайская картина «Кочевники» и проблема ее атрибуции // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2022. Т. 21, № 4: Востоковедение. С. 21-41. https://doi.org/10.25205/1818-7919-2022-21-4-21-41

- Го Жо-сюй. Записки о живописи: Что видел и слышал. М.: ГРВЛ, 1978. 240 с.

- Горелик М. В. Монгольский костюм и оружие в XIII-XIV веках: традиции имперской культуры // Золотоордынское наследие. Материалы Междунар. науч. конф. «Политическая и социально-экономическая история Золотой Орды (XIII-XV вв.)»: Сб. ст. Казань: Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2009. С. 450-462.

- Доде З. В. К вопросу о боктаг // РА. 2008. № 4. С. 52−63.

- Котеньков И. С. К вопросу об этнической принадлежности головного убора - бокки // Диалог городской и степной культур на евразийском пространстве: Материалы V Междунар. конф., посвящ. памяти Г. А. Федорова-Давыдова (Астрахань, 2-6 октября 2011 г.). Ка- зань: Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2011. С. 200-205.

- Кызласов И. Л. О свадебном наряде средневековых хакасок // Культуры евразийских степей второй половины I тыс. н. э. (из истории костюма): Материалы III Междунар. археол. конф. Самара: Самарский областной историко-краеведческий музей, 2001. Т. 1. С. 152- 168.

- Ларичев В. Е. Азия далекая и таинственная (Очерки путешествий. За древностями по Монголии). Новосибирск: Наука, 1968. 292 с.

- Макласова Л. Э. Проблемы интерпретации некоторых деталей берестяной конструкции бокки на примере женского головного убора из курганного могильника Телеутский Взвоз-I (опыт реконструкции) // Учен. зап. Крым. федерал. ун-та им. В. И. Вернадского. Исторические науки. 2017. Т. 3 (69), № 3. С. 130-135.

- Макласова Л. Э. Конструкция монгольского головного убора «гу-гу» в династии Юань // Археология Евразийских степей. 2018. № 4. С. 120-126.

- Макласова Л. Э. Проблема понимания форм «боктаг» в различных источниках XIII - нач. XV в. // Кочевые империи Евразии в свете археологических и междисциплинарных исследований. IV Международный конгресс средневековой археологии евразийских степей, посвященный 100-летию российской академической археологии. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2019а. С. 222-226.

- Макласова Л. Э. Берестяной каркас «боктаг» из кургана № 7 у села Усть-Курдюм: опыт реконструкции // Археология как жизнь. Памяти Евгения Павловича Мыськова: Сб. ст. Волгоград: Сфера, 2019б. С. 221-224.

- Макласова Л. Э. Анализ женского головного убора из погребения № 10 Новопавловского могильника // Тр. VI (XXII) Всерос. археол. съезда в Самаре. Самара: СГСПУ, 2020. Т. 3. С. 26-28.

- Макласова Л. Э. Разновидности берестяных каркасов «боктаг» (предварительный анализ) // Документ в социокультурном пространстве региона: теория, история и современность: Материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. Казань, 2021. С. 299-307.

- Макласова Л. Э., Гордин И. А. Элементы головных уборов двух погребений курганного могильника Дядьковский 45 // Археология Евразийских степей. 2020. № 5. С. 159-168.

- Макласова Л. Э., Макласов В. Ю. Преемственность форм берестяных каркасов бокк // Археология Евразийских степей. 2018. № 5. С. 300-305.

- Макласова Л. Э., Макласов В. Ю., Камалеев Э. В. «Боктаг» из двух погребений Башкир-Беркутовского курганного могильника (Предварительный анализ) // Археология Евразийских степей. 2021. № 5. С. 267-275.

- Мыськов Е. П. О некоторых типах головных уборов населения Золотой орды // РА. 1995. № 2. С. 36-43.

- Окладников А. П. Древнемонгольский портрет, надписи и рисунки на скале у подножья горы Богдо-Уула // Монгольский археологический сборник. М.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 68-74.

- Орозбекова Ж., Акматов К. Т. Женские головные уборы у населения Тянь-Шаня в монгольскую эпоху // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 5: Археология и этнография. С. 174-186.

- Панкова С. В. К интерпретации загадочных фигур из Хакасии // История и культура Востока Азии. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. Т. 2. С. 135-140.

- Панкова С. В. Ошкольская писаница в Хакасии // Изобразительные и технологические традиции в искусстве Северной и Центральной Азии. М.; Кемерово: Кузбассвузиздат, 2012. С. 76-96. (Тр. САИПИ, вып. IX)

- Панкова С. В. Изображения на курганных плитах у д. Подкамень на севере Хакасии // Научное обозрение Саяно-Алтая. 2013. № 1 (5). С. 125-158.

- Пилипенко С. А. Монгольский головной убор из могильника Басандайка // Исторический опыт хозяйственного и культурного освоения Западной Сибири. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2003. Кн. 1. С. 156-162.

- Пилипенко С. А. К вопросу о выделении монголо-тяньшаньской разновидности женского головного убора средневековых монголов «бокка» // Алтае-Саянская горная страна и история освоения ее кочевниками. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2007. С. 129-133.

- Пилипенко С. А. Бокка сложной конструкции из курганного могильника Телеутский Взвоз-I в Степном Алтае (технологический аспект) // Изв. Алт. гос. ун-та. 2013. № 4/2 (80). С. 84-87.

- Поздняков Д. В., Пилипенко С. А., Орозбекова Ж., Швец О. Л., Понедельченко Л. О., Марченко Ж. В., Гришин А. Е. Женский головной убор монгольского времени из Верхнего Приобья // Археология, этнография и антропология Евразии. 2018. Т. 46, № 4. С. 74-82.

- Рыбаков Н. И. Отдельная манихейская миссия на Июсы // Наскальное искусство в современном обществе. К 290-летию научного открытия Томской писаницы: Материалы Междунар. науч. конф. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. Т. 2. С. 100-109.

- Тишкин А. А. Археологические, изобразительные и письменные свидетельства о женских головных уборах монгольского времени // Интеграция археологических и этнографических исследований. Омск: Наука-Омск, 2003. С. 125-128.

- Тишкин А. А., Пилипенко С. А. О возможности реконструкции женских головных уборов монгольского времени (по материалам берестяных находок на памятнике Телеутский Взвоз-I в Верхнем Приобье) // Вестник Том. гос. ун-та. История. 2016. № 5 (43). С. 20-24. https://doi.org/10.17223/19988613/43/4

- Хрипунов Н. В. Одежда знати Великой империи монголов в 1207-1266 гг. // Золотоордынская цивилизация: Сб. ст. Казань: Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2012. Вып. 5. С. 363-393.

- Су Дун. И цзянь Юаньдай гугугуань [苏东。一件元代姑姑冠]. Бокка эпохи Юань // Нэймэнгу вэньу каогу. 2001. № 2. С. 99-100. (на кит. яз.)

- Чжунго жэньу хуа минцзо цзяньшан [中国人物画名作鉴赏。张弘主编] Собрание шедевров китайской фигуративной живописи. Под ред. Чжан Хуна. Пекин: Юаньфан чубаньшэ, 2004. 242 с. (на кит. яз.)

- Чжунго лидай минхуа цзяньшан [中国历代名画鉴赏。蒋文光主编]. Собрание известных китайских картин прошлого. Под ред. Цзян Вэньгуана. Пекин: Цзиньдунь чубаньшэ, 2004. 2546 с. (на кит. яз.)

- Чжунго мэйшу цюаньцзи. Хуйхуапянь 2 [中国美术全集。绘画编 2。隋唐五代绘画。金維諾主编]. Полное собрание китайского изобразительного искусства. Живопись. Т. 2. Суй, Тан, Пять династий. Под ред. Цзинь Вэйно. Пекин: Вэньу чубаньшэ, 1984. 30 + 50 с., 179 л. цв. илл. (на кит. яз.)