Средневековая металлическая личина из окрестностей Новосибирска как часть транскультурного предметного комплекса Западной Сибири

Автор: Бородовский А.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

Бронзовые личины эпохи Средневековья из Западной Сибири занимают особое место в металлопластике. В современной археологической литературе их предназначение и хронология бытования трактуются неоднозначно. Основной ареал бронзовых личин сосредоточен в северной части Западной Сибири, на средней и нижней Оби. Находки за пределами этих территорий крайне редки и любопытны не только в пространственном контексте, но и в рамках удаленных связей различных западно-сибирских регионов. Бронзовая личина, случайно найденная на верхней Оби (Крохалевка-57 в окрестностях Новосибирска), безусловно, представляет интерес как одна из категорий средневекового транскультурного предметного комплекса, выявленная на далекой от территории основного распространения южной периферии. Уникальная морфология этого изделия позволяет поставить вопрос об его большей древности в сравнении с ранее известными бронзовыми личинами эпохи Средневековья из Западной Сибири.

Западная сибирь, средневековье, антропоморфная металлическая личина, транскультурный предметный комплекс, случайные археологические находки

Короткий адрес: https://sciup.org/145145697

IDR: 145145697 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.1.092-096

Текст научной статьи Средневековая металлическая личина из окрестностей Новосибирска как часть транскультурного предметного комплекса Западной Сибири

Кудряшовский бор и его окрестности – одна из самых насыщенных археологическими объектами территорий в Новосибирской обл. [Молодин, Бородовский, Троицкая, 1996; Троицкая, Сумин, Адамов, 2012; Сумин и др., 2013]. Среди всех разновидностей археологических источников особое значение здесь имеют случайные находки [Росляков, 1990], которые являются косвенными признаками наличия еще не выявленных различных памятников (погребальных и культовых комплексов), а также предметами, имеющими особую музейную ценно сть. Следует подчеркнуть, что обретение таких предметов в окрестностях Кудряшовского бора, судя по письменным ис- точникам, насчитывает не одну сотню лет, начиная с первой четверти XVIII столетия [Messerschmidt, 1962, S. 74–78].

Описание личины

Археологический памятник Крохалевка-57, расположенный в Коченевском р-не Новосибирской обл., был открыт и паспортизирован Е.А. Сидоровым в 1985 г. Он атрибутирован как поселение без рельефных признаков на дюнной возвышенности, вытянутой вдоль поймы р. Чик, рядом с впадением р. Камышенки. Территория памятника длительное время распахивалась, его границы были установлены по распространению подъемного материала. Протяженность объекта с севера на юг 300 м, с запада на восток 150 м, общая площадь 5,12 га. Среди подъемных материалов, об-

Археология, этнография и антропология Евразии Том 43, № 1, 2015 © Бородовский А.П., 2015

наруженных ранее, представлены фрагменты ирмен-ской керамики эпохи бронзы, кости животных [Сумин и др., 2013, с. 120].

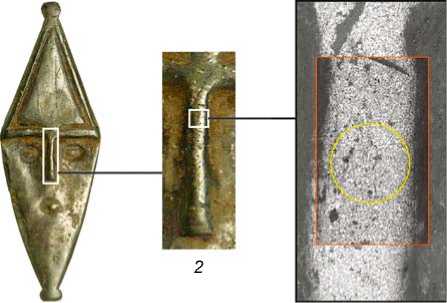

Весной 2012 г. в центральной части дюны на выпасах была обнаружена антропоморфная личина из «белой бронзы» (рис. 1). Размеры предмета 9 × 3,1 × 0,2 см, масса 26,35 г. Личина имеет ромбовидные очертания и уплощенный рельеф изображения. Показан шлемовидный головной убор с округлым выступом, на котором отчетливо выражен небольшой желобок. Аналогичный выступ имеется на подбородке личины, но на нем желобок только слегка намечен по краям. Не исключено, что эти детали использовались для крепления металлического предмета на какую-то основу.

Верхняя часть личины со «шлемом» выполнена в технике низкого барельефа. Она плавно переходит в нос или в прикрывающую его деталь шлема. Внутри контура шлемовидной части личины расположен декоративный кант в виде углубления, который прерывается на участке носа, что, возможно, подчеркивает принадлежность указанной выше детали изображения к конструкции «шлема». Глаза и рот личины выполнены эллипсоидными углублениями.

Предмет отлит из цветного металла, который условно можно характеризовать как «белую бронзу». Проведенный мультиэлементный анализ со става сплава на электронном микроскопе Hitachi ТМ 3000 с приставкой для энергодисперсионной спектрометрии Brulcer Quantax 70 (оператор М.М. Игнатов) позволил установить его основные качественные характеристики. На участке в районе верхней части носа на лицевой стороне изделия (рис. 2) в металле содержание меди – 45,8 %, олова – 48,4, свинца – 5,7 %; на обороте – соответственно 46,0; 49,2; 4,8 %. Таким образом, анализируемый предмет изготовлен из оловянистого сплава, соответствующего характеристикам «белой бронзы». Литник личины, скорее всего, располагался в районе ее нижнего края – выступа у подбородка.

Аналоги и период бытования

Говоря об аналогах рассматриваемого предмета, следует подчеркнуть, что их основной ареал локализуется на значительном расстоянии к северо-западу от Верхнего Приобья, в бассейне средней и нижней Оби. Случайные подобные находки известны в Сургутском Приобье на Барсовой горе [Карачаров, 2002, с. 44, рис. 20]. Судя по материалам Сайгатинского III могильника, бронзовые личины были частью погребальных кукол [Зыков и др., 1994, с. 82, № 65, 66; Кара-чаров, 2002]. Ранее выдвигались предположения об их принадлежности изображениям предков-воинов, которым поклонялись, а затем хоронили [Черкасова, 1987, с. 24], а также об использовании личин в качес-

2 cм

Рис. 1. Личина из Крохалевки-57.

Рис. 2. Участок личины из Крохалевки-57, подвергнутый энергодисперсионному анализу.

тве масок-накладок, скрывающих лица кукол [Зыков, Федорова, 2001, с. 61, 62]. В целом такие предметы, безусловно, имели ритуальное предназначение.

До статочно актуально обсуждение периода бытования средневековых бронзовых личин Западной Сибири. По мнению А.И. Соловьева, на многих из них изображены металлические шлемы, морфологию которых вполне можно соотносить с реальными прототипами, что открывает определенные перспективы для датировки личин [Соловьев, 1987, с. 61–64, табл. XV]. К.Г. Карачаров датирует их в достаточно узких пределах VIII–IX вв. (возможно, самое начало

Х в.) [2002, с. 49, 50]. В целом верхняя граница периода бытования личины из Крохалевки-57 может соответствовать тимирязевскому и юрт-акбалыкско-му этапам (VII–IX вв.) верхнеобской культуры в Новосибирском Приобье [Троицкая, Новиков, 1998, с. 134, 135]. Этому не противоречит датировка (VII– X вв.) ее наиболее точного аналога – личины с городища Стрелка в Сургутском Приобье [Кардаш, Пономарева, 2010, с. 318] (рис. 3). Близкие по форме ромбовидные головы с выступом вверху представлены на парной антропоморфной отливке X в. из могильника Барсовского I (Барсов городок) [Зыков и др., 1994, с. 82, № 64; с. 133].

Несмотря на достаточно большое количество известных к настоящему времени бронзовых антропо-

Рис. 3. Бронзовая личина с городища Стрелка в Сургутском Приобье.

2 cм

0 2 cм

Рис. 4. Бронзовые личины из Сургутского Приобья (сборы).

Рис. 5. Бронзовая личина с Парабельского культового места.

Рис. 6. Железный шлем из Истяцкого клада.

морфных личин эпохи Средневековья из Западной Сибири, предмет из Крохалевки-57 относится к кругу не часто встречаемых изделий. Можно привести только три более близких аналога, которые происходят с городища Стрелка в Сургутском р-не ХМАО [Кардаш, Пономарева, 2010, с. 319, ил. 10] и из сборов со средней Оби (рис. 4). Сходные по конструкции предметы из могильников Сайгатинского III [Карачаров, 2002, с. 35, рис. 11, 2 ; с. 36, рис. 12, 2 ; с. 38, рис. 14, 2 ; с. 39, рис. 15, 3 ] и Барсовского I [Там же, 2002, с. 42, рис. 18, 2 ] имеют более округлые или эллипсоидные очертания. Бронзовая личина такой же формы известна среди случайных находок с Барсовой горы [Там же, 2002, с. 44, рис. 20, 1 ]. По форме изделие из Крохалевки-57 близко к более ранней бронзовой личине с Парабельского культового места (рис. 5), на которой, возможно, воспроизведен шлем гунно-сарматского времени (начала I тыс. н.э.) [Чиндина, 1984, с. 240, рис. 34, 1 ; Соловьев, 2003, с. 112, рис. 33, а, б ; с. 113, рис. 34]. Верхняя шлемовидная часть рассматриваемого предмета, действительно, сходна по своим очертаниям со шлемом из Истяцкого клада [Чиндина, 1984, с. 240, рис. 34, 3 ]. Кроме того, ее желобчатое орнаментальное оформление очерчивает центральную пластину, которая также характерна для конструкции этого шлема (рис. 6). Истяцкий клад датируется третьей четвертью I тыс. до н.э. – первой четвертью I тыс. н.э. [История..., 2001, с. 9, № 45], в связи с чем следует подчеркнуть, что на территории Западной Сибири встречаются личины ромбовидного типа (с. Няксимволь Березовского р-на), относящиеся к тому же периоду (вторая половина I тыс. до н.э. – первая четверть I тыс. н.э.) [Там же, с. 6, № 22; с. 7, № 24]. В дополнение к этому следует отметить определенное сходство эллипсоидных изображений глаз и рта у личины из Крохалевки-57 с аналогичными элементами кулайской антропоморфной металлопластики [Чиндина, 1984, с. 223, рис. 18, 1 ; с. 240, рис. 34, 1 ; с. 241, рис. 35, 1–5 ]. Отличие заключается в том, что в первом случае они выполнены углублениями, а во втором представлены в рельефе. По способу крепления бронзовая личина из Кроха-левки-57 (выступы на противоположных краях) также близка к образцам более ранней западно-сибирской антропоморфной металлопластики (Елыкаевское культовое место) [Соловьев, 2003, с. 188, рис. 22].

Обстоятельства нахождения большинства антропоморфных средневековых изображений, по мнению К.Г. Карачарова, подтверждают их преднамеренное захоронение в земле или могилах людей [2002, с. 44, рис. 20]. Это может свидетельствовать о наличии на территории памятника Крохалевка-57, ранее идентифицированного как поселение позднего бронзового века (ирменская культура) [Сумин и др., 2013, с. 120], ритуального комплекса или погребений эпохи Средневековья. В таком случае Крохалевка-57 является комп- лексом разновременных и разнотипных археологических объектов. Таких памятников в Кудряшовском бору и его окрестностях выявлено уже достаточно много. Среди них Крохалевка-4 [Троицкая, Моло-дин, Соболев, 1980] и -13 [Троицкая, Сумин, Адамов, 2012], Черное Озеро-1, Десятый Кордон-3, Черный Борок-20 и -21, Малый Оеш-1 [Молодин, Бородов-ский, Троицкая, 1996]. Поскольку археологический памятник Крохалевка-57 подвержен активному антропогенному воздействию и находится в аварийном состоянии, проведение на нем раскопок давно является необходимостью. При планировании этих исследований необходимо учесть комплексность объекта и возможное наличие, кроме поселенческого слоя эпохи поздней бронзы (ирменская культура), средневековых захоронений и культовых мест.

Заключение

Металлическая личина из Крохалевки-57 входит в состав транскультурного предметного комплекса эпохи Средневековья Западной Сибири и Урала. Впервые такой феномен (сейминско-турбинский) сформировался на территории Западно-Сибирского региона и ряда сопредельных районов еще в эпоху развитой бронзы. Спустя почти 1500 лет, с раннего железного века в Западной Сибири начинают последовательно формироваться транскультурные предметные комплексы металлопластики (кулайский, «пермский»), отражающие различные векторы влияния (северный и южный). В эпоху Средневековья на этих обширных пространствах отчетливо представлены такие комплексы, связанные с проникновением юго-восточных (тюркских) и северо-западных (зауральско-ломова-товских) традиций [Borodovskij, 2001; Троицкая, 2002; Ширин, 2014, с. 450].

Основными признаками транскультурного феномена, выявленного еще на основе сейминско-турбин-ской предметной среды, являются: 1) принадлежность предметов к воинским атрибутам; 2) их происхождение из археологических памятников, расположенных на крупных водных магистралях; 3) распространение таких вещей на значительных пространствах; 4) их существование в окружении множества культур; 5) наличие тесных культурных контактов в контексте распространения этих предметов; 6) подвижность носителей элементов предметного комплекса; 7) взаимодействие культурного синтеза и миграционной активности; 8) значение металла и металлургического фактора [Черных, 2013, с. 269–287].

В эпоху Средневековья на территории Западной Сибири бронзовые личины с возможным изображением шлема стали частью транскультурного предметного комплекса. Следует заметить, что в Средние века металлические шлемы, кроме защитной функции, имели еще статусное, а также психологическое значение [Грант, 2008, с. 76]. По сути, именно наличие этой детали защитного вооружения формировало образ воина, широко транслируемый в изобразительной традиции различных эпох.

Уникальная морфология личины из Крохалев-ки-57 дает основание поставить вопрос о ее большей древности в сравнении с ранее известными образцами средневекового антропоморфного литья Западной Сибири. Сходство с формой более ранних аналогичных предметов, а также вероятное изображение шлема, известного еще с гунно-сарматского времени, позволяет рассматривать возможность датировки изделия из Крохалевки-57 периодом ближе к середине I тыс. н.э. Кроме того, небезосновательно можно предполагать, что данная личина относится к южному кругу металлопластики. Именно этим могут объясняться ее стилистические особенности и нахождение за пределами основного ареала (Среднее и Нижнее При-обье) аналогичных предметов.

В свою очередь, если изделие из Крохалевки-57 соотносится с верхнеобской культурой, то оно может быть связано с формированием ряда составляющих транскультурного предметного комплекса на юге Западной Сибири с последующим распространением на более северные территории. По крайней мере для верхнеобской культуры некоторые исследователи [Ширин, 2014, с. 450] не исключают вектор ее влияния на Притоболье и Среднее Приомье. По материалам бронзовых средневековых личин это достаточно наглядно представлено в близких аналогах данных предметов из Кипо-Кулары [Тайны…, 1986, кат. 26] и Крохалевки-57.

Выражаю искреннюю признательность д-ру ист. наук А.В. Бауло за предоставленные фотографии шлема из Ис-тяцкого клада и бронзовых личин из сборов в Среднем При-обье, использованные в публикации.

Список литературы Средневековая металлическая личина из окрестностей Новосибирска как часть транскультурного предметного комплекса Западной Сибири

- Грант Р. Дж. Сражения на море: 3000 лет непрерывных боев. -М.: Астрель, 2008. -360 с.

- Зыков А.П., Кокшаров С.Ф., Терехова Л.М., Федорова Н.В. Угорское наследие: Древности Западной Сибири из собраний Уральского университета. -Екатеринбург: Внешторгиздат, 1994. -160 с.

- Зыков А.П., Федорова Н.В. Холмогорский клад: Коллекция древностей III-IV веков из собрания Сургутского художественного музея. -Екатеринбург: Сократ, 2001. -176 с.

- История северной цивилизации: Археология. Палеонтология. Графика: каталог выставки. -СПб.: Методологический консультационный центр, 2001. -16 с.

- Карачаров К.Г. Антропоморфные куклы с личинами VIII-IX вв. из окрестностей Сургута//Материалы и исследования по истории Северо-Западной Сибири. -Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 2002. -С. 26-52.