Средневековая мумия из Янджу

Автор: Ким Мнджу , Пак Сунсиль , Пок Гидэ , Чхве Нхи , Ли Инсон , Син Гнджин , Хан Гирр , Юн Минън , Хан Сонхо , Кан Инук , Чан Бнсу , Чон Юнхи , Син Донхун

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 (28), 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522551

IDR: 14522551 | УДК: 905.5

Текст статьи Средневековая мумия из Янджу

Благодаря недавним открытиям мумий, датированных средними веками, был собран уникальный материал для исследования общества Кореи того времени. Такие находки известны по погребениям эпохи правления династии Чосон (1392–1910). Судя по публикациям, мумии находили в провинциях Кванджу

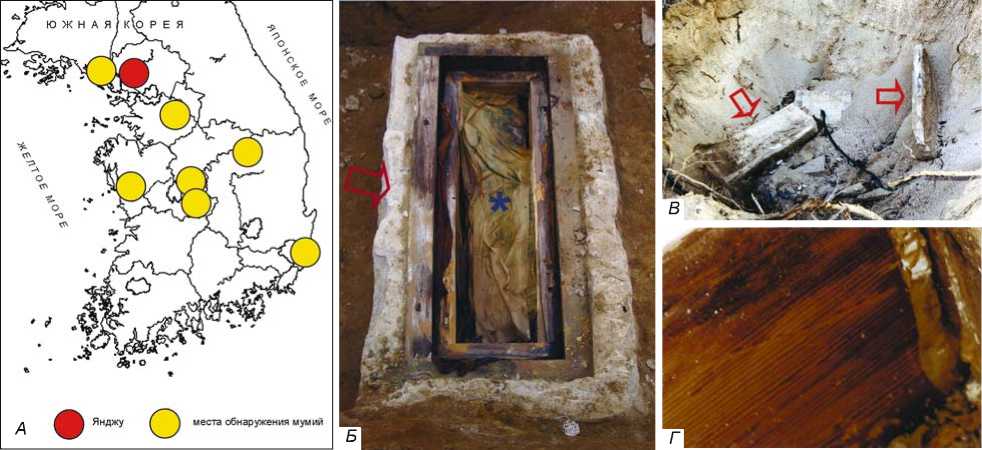

(1968), Чонвон (1977), Чонъян (1982), Ульсан (1986), Паджу (1995), Андон (1998), Окчхон (2000), Янджу (2001), Паджу (2002), Пуан (2004) и Тэджон (2004) (рис. 1, A ). Обнаружено много средневековых мумий, но большинство из них не изучено, поскольку потомки умерших не хотели, чтобы мумифицированные тела их предков становились объектом научного анализа. Такие мумии перезахоранивались или кремировались потомками.

Необходимость научного изучения средневековых мумий пока не получила общественного признания, однако несколько мумифицированных тел было передано потомками для всестороннего изучения ученым – археологам, специалистам в области медицины и исследователям средневекового костюма. Одна из этих мумий, найденная 15 ноября 2001 г. в Янджу, была обнаружена случайно потомками умершего при перезахоронении и тщательно обследована представителями разных специальностей. Ученые впервые смогли изучить физические особенности мумифицированных останков. Их исследования еще ведутся, но уже сейчас возможно обсуждение некоторых данных.

Рис. 1. Карта-схема мест обнаружения средневековых мумий в последние годы ( А ); обычная конструкция погребения мумии ( Б). Мумия (отмечена звездочкой) находится в двойном деревянном гробу ( 1 - внутренний, 2 - внешний), окруженном слоем смеси из извести и почвы (показан красной стрелкой). Фотография сделана на раскопках средневековой могилы в г. Йон в 2005 г.; мумия ребенка, обнаруженная в Янджу ( В ); деревянные доски гроба отличной сохранности ( Г).

Рис. 2. Одежды на мумии ребенка, снимавшиеся послойно.

В настоящей статье описывается находка из Янджу, позволяющая получить представление о мумиях из средневековых могил Кореи. Биологи и медики, исследовав останки, пришли к выводу, что мумия, а также средневековое погребение, в котором она находилась, являются своего рода посланием из прошлого. Корейские мумии уникальны; они содержат бесценную информацию о жизни средневекового корейского общества, тем более что с помощью историче ских или родовых документов можно полностью идентифицировать лично сть погребенных.

Описание

Мумифицированные останки и погребальный инвентарь

Все мумии, обнаруженные в Корее, находились в двойном деревянном гробу, под слоем почвы, смешанной с известью (рис. 1, Б ). В таком же гробу из деревянных плах обнаружена описываемая мумия (рис. 1, В ). Деревянные плахи сохранились в отличном состоянии. Известково-почвенный слой оставался нетронутым вплоть до вскрытия погребения (рис. 1, Г ). Под крышкой внутреннего гроба находилась средневековая одежда. Под слоями одежды лежала мумия ребенка (рис. 2, A ). Вся одежда и деревянный гроб были перевезены для дальнейшего анализа в Музей памяти Сок Джусона Университета Тангук. Мумия исследовалась сотрудниками Медицинского колледжа Университета Тангук, а также их коллегами из других институтов.

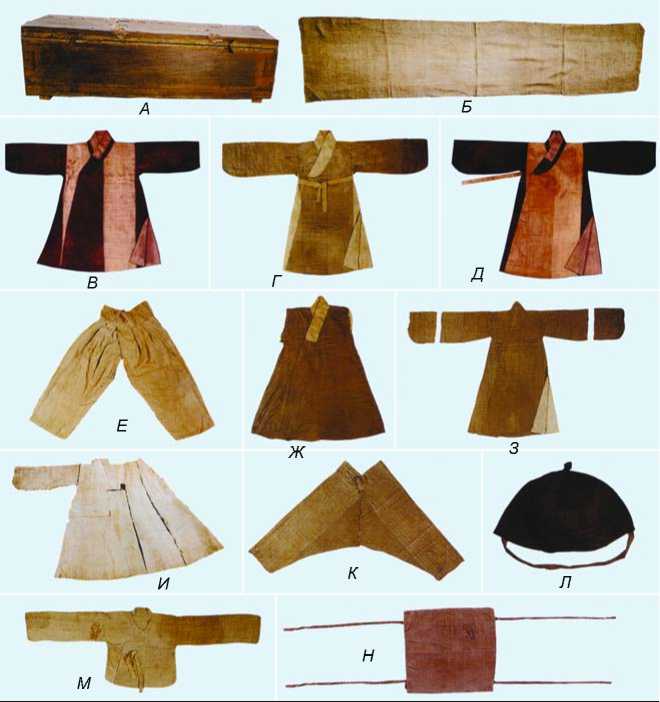

Реставрация средневековой одежды и других находок

Мы попытались восстановить предметы, найденные вместе с мумией. Внутренний гроб из сосновых досок был отреставрирован для экспозиции в музее. Были также восстановлены: чиё – ткань, обнаруженная на дне внутреннего гроба, нама чонджимак суый – верхняя одежда мальчика, нама паджи суый – нательная одежда мальчика, сомджангви ёмый – утепленная верхняя одежда мальчика, сонин чонджимак ёмый – верхняя одежда взрослого человека, сонин сабокпад-жи ёмый – нательная одежда взрослого человека, сомоджа – шляпа, одевавшаяся на умерших, бэнед-жогори – одежда новорожденного, мёнмок – ткань, которой закрывали лицо погребаемого (рис. 3). Типологический анализ ткани, проведенный специалистами по средневековому костюму, позволил датировать погребение XII в.

Радиоуглеродное датирование

Относительные даты, определяемые по результатам анализа погребального инвентаря или по данным письменных источников, зачастую являются спорными. Поэтому, чтобы установить абсолютную дату мумии, был проведен радиоуглеродный анализ. Исследовались 130 мг шелковой ткани костюма и 450 мг хлопка из подушки. Чтобы удалить загрязнения минеральными веществами и гуминовой кислотой, образцы подверглись кислотно-щелочно-кислотной обработке. Затем проводились стандартные процедуры сжигания образца с добавлением окиси меди и по следующим восстановлением графитом.

Содержание 14C в образце ткани измерялось методом масс-спектроскопии. Подготовленные графитовые образцы поместили в электростатический акселератор тандемного типа (Model 4130). Исследование проводилось в Межуниверситетской исследовательской лаборатории Сеульского национального университета. В качестве стандартного образца была использована щавелевая кислота. По накопленному потоку лучей ионов с помощью детектора ионизации измерялось отно сительное содержание 12C и 13C изотопов углерода в образце, а также число ионов 14C. Анализ данных с целью определения радиоуглеродной даты проводился с использованием рекомендованных стандартных методик.

Даты образцов ткани, обнаруженной вместе с останками мальчика, – 1 360 ± 35 лет н.э. (для хлопка) и 1 530 ± 55 лет н.э. (для шелка). Статистическое среднее, определенное по двум датам, составляет 1 411 ± ± 42 лет. н.э. [Shin et al., 2003].

Определение возраста мумии

Для определения возраста ребенка по костям запястья проводилась рентгенография обеих рук. Были также получены снимки черепа в различных ракурсах. Рентгенограммы позволили сделать вывод о степени окостенения развивающихся зубов. Степень окостенения центральных и боковых резцов, клыков, первых и вторых моляров верхних и нижних на левой стороне челюсти определялась по системе Нолла [Nolla, 1960]. С помощью графика Демирджиана [Demirjian, Goldstein, Tanner, 1973] была оценена стадия развития левых нижних зубов. Согласно корейской шкале окостенения запястий, возраст ребенка 5,2–6,3 года. По системе Нолла [Nolla, 1960] он составлял приблизительно от 4,5 до 6,6 лет, по методу Демирджиана [Demirjian, Goldstein, Tanner, 1973] – 5,0–5,9 лет. Основываясь

Рис. 3. Отреставрированные предметы, найденные рядом с мумией: внутренний гроб из сосновых досок ( А ); чиё - ткань, лежавшая на дне внутреннего гроба ( Б); нама чонд-жимак суый - верхняя одежда мальчика ( В , Г , Д); нама паджи суый - нательная одежда ребенка ( Е); сомджангви ёмый - утепленная верхняя одежда мальчика ( Ж); сонин чонджимак ёмый - верхняя одежда взрослого человека ( З , И); сонин са-бокпаджи ёмый - нательная одежда взрослого ( К); сомоджа - шляпа, одевавшаяся на умерших ( Л); бэнед-жогори - одежда новорожденного ( М); мёнмок - ткань, которой закрывали лица погребаемых ( Н).

А

В

В

Рис. 4. Общий вид мумии ( А ); голова с более темными участками кожи на лице ( Б); брюшная полость (отмечена красными стрелками) значительно повреждена, кисти рук скрещены в паховой области ( В ); ступни повернуты в правую сторону ( Г ).

Б

Г

на этих двух оценках возраста по зубам и запястьям, мы полагаем, что ребенку было примерно 4,5– 6,6 лет [Shin et al., 2003].

Анализ ДНК

ДНК извлекали из тканей внутренних органов мумии (легкое, печень, мышца) фенол-хлороформной экстракцией, с последующим осаждением спиртом, растворением в воде и очисткой на колонке с silica. Образцы ДНК успешно подвергнуты амплификации по фрагментам гипервариабельных участков Мт ДНК (HV1, HV2 и HV3) и STR-локусов Y-хромосомы, включая DYS 19, DYS 389, DYS 390, DYS 391, DYS 392 и DYS 393.

Полученные результаты указывают на сохранность ДНК и возможность ее использования в палео-генетических исследованиях.

Исследование физических параметров

Для получения информации о физическом состоянии мумии проводилось ее визуальное обследование. Длина тела составляет 102 см. Кожа на некоторых частях тела по цвету изменилась – стала более темной в результате высыхания, но в целом ее сохранность относительно хорошая. Кожа упругая, отделяется от костей. Складки на коже плотные, местами спрессованные. Темные волосы стянуты в узел в традиционно корейском стиле. Рот широко открыт; в нем хорошо видны язык и зубы (рис. 4). Брюшной отдел заметно вдавлен, предположительно из-за высыхания содержимого брюшной полости. Кисти скрещены и находятся в паховой области. Ступни повернуты в правую сторону. Все ногти отлично сохранились. На спине в мягких тканях имеются отверстия, благодаря которым из внутренней полости были взяты образцы органов для исследования.

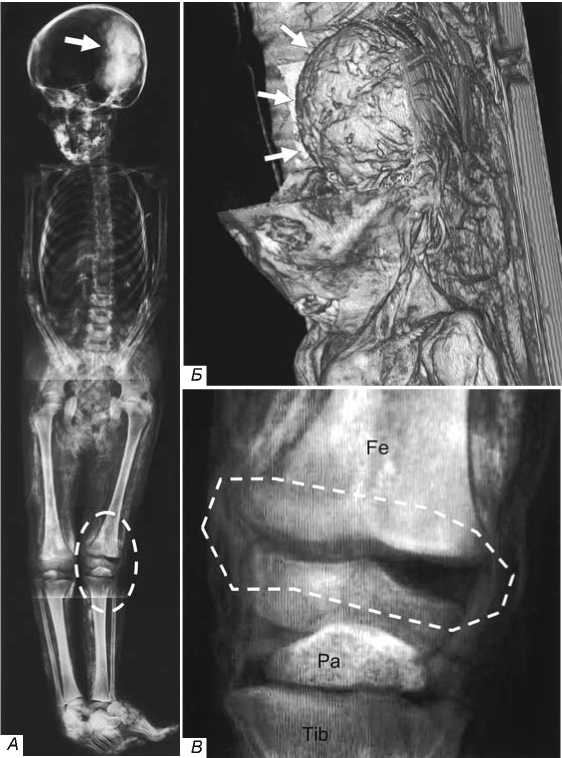

Рис. 5. Рентгенограмма всего тела ( А ); трехмерная модель, реконструированная с помощью МДКТ ( Б ); увеличенное изображение эпифизарных хрящей (показан пунктирной линией) фрагмента бедра (Fa), коленной чашечки (Ра), большой берцовой кости (Tib) ( В ).

Рентгенологическое изучение

Были сделаны фронтальные и латеральные ретгенограммы всего тела, черепа и обеих рук, а также спиральные компьютерные томограммы всего тела и головы по срезам толщиной 2,5 мм под углом 6° с интервалом реконструкции 2,5 мм. Многоплоскостные изображения, отражающие изменения всего тела, получены во фронтальной, сагиттальной и наклонной плоскостях. Рентгено- и томограммы анализировались рентгенологами. Проведена также мультидетекторная компьютерная томография (МДКТ).

Результаты рентгенологического и томографического изучения, использованные для определения состояния сохранности внутренних органов мумии, опубликованы [Shin et al., 2003]. Как показала рентгенограмма всего тела, по плотности кости мумии несущественно отличались от костей живого человека (рис. 5, A ). В некоторых частях, например, на бедрах, хорошо сохранились мышцы. Поскольку в черепной полости были обнаружены структуры, по плотности соответствующие мягким тканям, то мы с помощью МДКТ создали трехмерную реконструкцию, что позволило увидеть мозг (рис. 5, Б ). Поскольку тень сдвигалась в зависимости от изменения местоположения мумии, мы полагаем, что мозг не был прикреплен к костям черепа [Ibid]. На дистальном конце левой бедренной кости щель между эпифизом и диафизом не закрыта (рис. 5, В ).

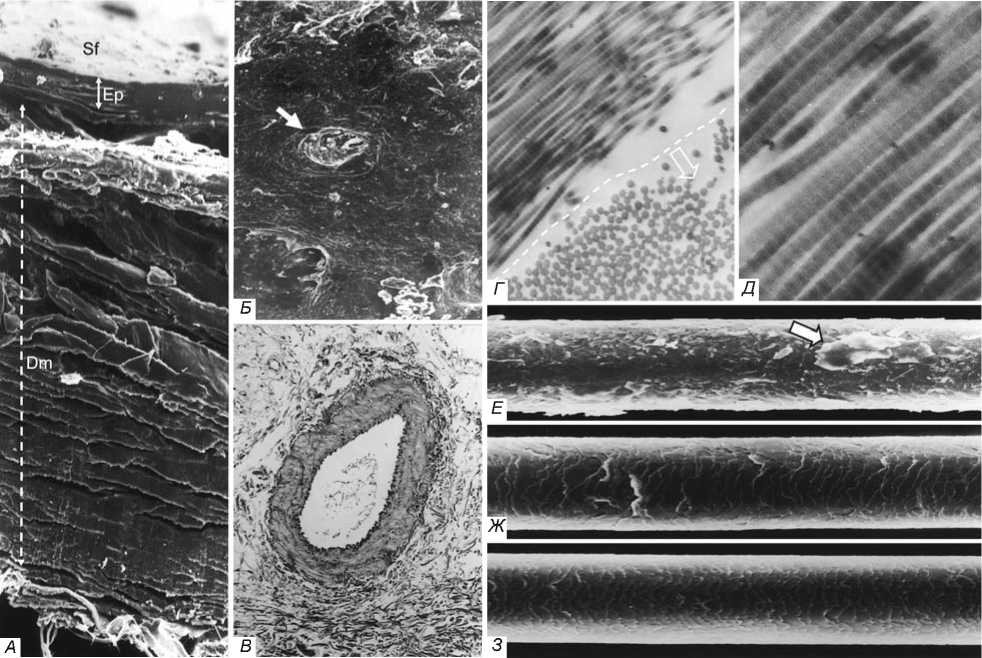

Рис. 6. Изображение кожного покрова, полученное с помощью сканирующего электронного микроскопа ( А ): Ер - эпидермис, Dm - дерма, Sf - поверхность кожи; поверхность кожи с порой для волосяного стержня (отмечена стрелкой) ( Б); остатки сосудов в гиподерме ( В ); коллагеновые волокна внутри дермального слоя ( Г , Д); мумифицированный волос до и после промывания ( Е , Ж); волос живого взрослого человека ( З ).

Установление причины смерти ребенка

Поскольку ребенок умер в раннем возрасте, очень важно выяснить причину его смерти. В первую очередь мы провели тесты на определение диатомов, чтобы исключить из возможных причин смерти утопление.

При микроскопическом наблюдении после расщепления тканей легкого сильной кислотой диатомы не были обнаружены, на основании чего сделан вывод, что мальчик не утонул. Дополнительный осмотр невооруженным глазом не дал никакой информации. В ходе проведения гистопатологического теста легкого в бронхиоле был обнаружен сгусток кровяных клеток [Ibid]. Следовательно, можно предположить, что мальчик умер от асфиксии, наступившей в результате кровотечения в дыхательных путях (обильное горловое кровотечение не могло быть первопричиной смерти). Уточнить причину смерти мы надеемся при проведении дополнительных исследований.

Гистологические исследования

Для анализа были взяты образцы кожи, скелетных мышц, легкого и печени. Для регидратации и закрепления мумифицированных тканей их на всю ночь погрузили в 4 % -й раствор параформальдегида. После фиксации проводилась дегидратация срезов с по- мощью этанола разной концентрации (70–100 %), в течение 1 ч в каждом растворе. После обработки ксилолом ткани помещали в вакуумную печь (3 раза по 1 ч каждый образец). После погружения в парафин с помощью микротома были изготовлены срезы толщиной по 8 мм, как описано в исследовании [Anderson, Gordon, 1996]. Срезы ткани закрепили на стеклах, парафин удалили с помощью ксилола (3 раза по 5 мин) и 70–100 %-го спирта. После промывки водой срезы были погружены на 5 мин в раствор гематоксилина и на 2 мин – в раствор эозина (описание процедуры см.: [Stevens, Wilson, 1996]). Для электронной микроскопии мумифицированные ткани были регидрированы и закреплены в 4 %-м растворе параформальдегида и 0,1 %-м растворе глютаральдегида в нейтральном фосфатном буфере. Ткани фиксировались в течение 1 ч в 1 %-м растворе осмиевой кислоты, в солевом растворе с фосфатным буфером, дегидратировались этанолом повышающейся концентрации и помещались в Epon 812. Ультратонкие срезы разрезали и поместили на никелевые сетки с формаровой пленкой-подложкой. Исследования срезов проводили с добавлением в качестве контрастного вещества уранила и без него на электронном микроскопе JEOL 1200 EX-II. Микроскопическое исследование осуществлялось в соответствии с ранее описанным методом (см.: [Anderson et al., 1996]). Образцы волос перед погружением в 4 %-й раствор параформальдегида и 0,1 %-й раствор глютаральдегида были предварительно закреплены в нейтральном фосфатном буфере и после этого в течение 2 ч в 1 %-м в растворе осмиевой кислоты, растворенной в фосфатно-буферном солевом растворе. Затем образцы обрабатывались с повышающейся концентрацией этанола и изоамил ацетата, а после высушивались при критической температуре в сушилке и покрывались золотом с помощью ионизатора. Исследования проводились на аппарате JSM-840 A SEM.

Мы заметили, что наиболее сильно изменилась толщина эпидермиса (рис. 6, A ). На увеличенном изображении эпидермиса фиксируется лишь роговой слой. Под электронным микроскопом хорошо видны поры для волосяного стержня (рис. 6, Б ). Что касается гиподермы, то в ней сохранились остатки жировых клеток, но их ядра не выявлены [Shin et al., 2003]. В гиподерме удалось обнаружить даже остатки сосудов (рис. 6, В ). При увеличении в дерме можно было увидеть длинные волокна, видимо, преимущественно коллагеновые. При ультрамикроскопическом наблюдении четко проявилась поперечная исчерченность, что свидетельствует о преобладании коллагеновых волокон дермиса (рис. 6, Г , Д ).

Такие же коллагеновые волокна зафиксированы в большинстве мумифицированных органов, за исключением бронхов и альвеол [Ibid]. В дыхательных путях полость бронхов, окруженная бронхиальной хрящевой тканью, была заполнена эритроцитами [Ibid]. Внутри бронхиального хряща четко видны хондроциты (хрящевые клетки) [Ibid]. Хотя большая часть легочной паренхимы не сохранилась, в некоторых частях мумифицированного легкого отмечена альвеолярная структура, представленная клетками эпителия альвеол [Ibid].

В мышцах и печени мумии хорошо видны клетки с ядрами [Ibid]. Поскольку при исследовании других мумий клетки с ядрами часто определить не удавалось, то можно предположить, что по сохранности изучаемая мумия лучше, чем мумии, найденные в других странах. Ультрамикроскопическое исследование предполагало определение степени сохранности волоса мумии. После того, как волосы погребенного вымыли, оказалось, что по структуре они не очень отличаются от волос живого взрослого человека (рис. 6, Е , Ж , З ).

Обсуждение

Как могла сохраниться мумия?

К настоящему времени опубликовано много отчетов об античных и средневековых мумиях. Причины мумификации специалисты делят на естественные и искусственные. В случае с корейскими средневековыми мумиями нельзя ограничиваться такой простой классификацией, поскольку мумификация происходила в уникальных условиях. В средневековой Корее тела умерших не подвергали искусственной обработке. Мумификация является, возможно, результатом полной изоляции внутреннего пространства гроба от внешней среды с помощью известкового барьера. Тем не менее для более точного определения причин мумификации найденного тела требуются дополнительные исследования.

Уникальные черты корейской средневековой мумии

Сравнение результатов гистологических исследований выявило сходство между мумиями, найденными на Корейском полуострове и в других частях планеты. Установлено, что миелиновая оболочка, коллагеновые волокна и ядра хондроцитов оказывают значительное сопротивление процессам разложения, а структуры, включающие эпителий, ректикулярное волокно и мышцы, хуже сохраняются при мумификации [Hess et al., 1998]. Тем не менее мы должны подчеркнуть особенности мумий, обнаруженных в Корее. Поскольку тела мумифицировались в силу естественных причин, кишки, мозг и спинной мозг полностью сохранились. У мумий, найденных в Египте и на Алтае, внутренние органы были специально удалены для лучшей сохран- ности тела. Корейские мумии эпохи средневековья, таким образом, являются источником бесценной информации о здоровье людей того времени. Важно, что корейские средневековые мумии можно легко идентифицировать: сведения о людях, которых хоронили на кладбище, фиксировали в родовых документах или на надгробиях. Все имена предков и потомков мумифицированного человека были аккуратно вписаны в родовые генеалогические документы – чокпо. Установлено, что в Янджу погребен ребенок по имени Хо (Ho), живший в XVII в.; он умер между 1680 и 1683 г. н.э. Поскольку мальчик ушел из жизни в раннем возрасте, его личная история не очень велика. Однако мы можем получить более подробную информацию о других людях, чьи тела мумифицировались, поскольку родовые записи часто содержат богатую историю отдельных личностей. Государственные хроники династии Чосон и другие исторические документы подробно рассказывают о жизни людей, мумии которых были найдены.

В погребениях с мумиями сохранились сопроводительные вещи, которые являются источниками очень важной информации о средневековой Корее. Вся одежда, уложенная рядом с исследуемой мумией, принадлежала, вероятно, самому ребенку или его родителям. Она отражает стиль людей, живших в XVII в. в данной провинции и относившихся к одному социальному слою. По найденным рядом с мумией вещам можно судить о взаимоотношениях между семьей и умершим. Присутствие в могиле одежды взрослых свидетельствует о родительской привязанности к ребенку: одежда родителей не входила в традиционный набор предметов, которые клали в гроб. Ребенок, умерший раньше своих родителей, был похоронен не по обряду, принятому в чосонском обществе, поэтому это погребение с богатым сопроводительным инвентарем имеет особую научную ценность. Очевидно, что родители очень скорбели об умершем ребенке, в ином случае в эпоху правления династии Чосон погребальная церемония для такого маленького мальчика вряд ли была возможна. Опираясь на данные родовых документов, по остаткам предметов, найденных рядом с мумиями, мы можем судить об уровне жизни определенных родов. В данном случае можно сделать вывод, что род, к которому принадлежал ребенок, был не слишком богатым: в захоронении находится одежда с заплатками.

В заключение отметим, что средневековые погребения с мумиями содержат бесценную информацию о корейском обществе средневековья.

Проблемы и будущие исследования

Большая часть средневековых мумий, найденых на полуострове, не может стать предметом научного исследования, даже если сопровождающие их предметы, в т.ч.

старинные документы, одежда, деревянные саркофаги, были перевезены в музеи для изучения средневекового общества Кореи. Дело в том, что в Корее любые действия с телами умерших считаются недопустимыми. Средневековые мумии, как правило, перезахоранивают или кремируют, не подвергая научному исследованию. Возникла необходимость разработки эффективных методов изучения, не разрушающих тело. Используя их, мы с согласия потомков сможем проводить поверхностное обследование найденных мумий, которые впоследствии будут перезахоронены или кремированы.

В настоящее время известна методика реконструкции MDCT/3D, применяемая для сбора информации о внутренних органах мумий без повреждения самих тел. Эта методика доказала свою эффективность при неинвазивных исследованиях египетских мумий. Если будет подтверждена ее надежность при определении степени сохранности внутренних органов рассматриваемой мумии, то можно будет создать базу данных виртуальных изображений средневековых корейских мумий. Возможно также привлечение эндоскопических и ультразвуковых методов, часто применяемых при диагностике заболеваний.

Следует подчеркнуть важность междисциплинарного изучения мумифицированных тел. Данные, полученные с помощью методов естественных наук, должны интерпретироваться представителями разных областей знания, в т.ч. историками или археологами, поскольку только совместными усилиями ученых возможно восстановить полную картины жизни средневекового общества Кореи.