Средневековые древности Тарского Прииртышья (генезис, хронологическая принадлежность, культурно-этническая интерпретация)

Автор: Татауров С.Ф., Тихонов С.С.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье вводятся в научный оборот материалы 17 средневековых Мурлинских курганов на Иртыше, датируемых концом I тыс. н.э. и относящихся к археологическому комплексу, который расположен на правом берегу Иртыша, около д. Айткулово в Тарском р-не Омской обл., на границе лесостепной и таежной зон. Рассматривается погребальный обряд населения, оставившего указанные объекты. Умершие похоронены по обряду трупоположения вытянуто на спине; могилы располагались на материке и на погребенной почве. Под курганом находилась, как правило, одна могила, в ряде случаев - два погребения и более. В насыпи кургана на уровне погребенной почвы и выше зафиксированы кости конечностей животных, мелкие фрагменты керамики. В некоторых могилах зафиксированы следы огня (частичное обожжение костей, угли, зола или прокалы), ровиков и внутрикурганных конструкций. Насыпи 11 курганов содержали приношения умершим - сосуды, наконечники стрел, кельты, удила, украшения, аналогичные инвентарю в могилах. В статье приводится подробное описание сопроводительного инвентаря - бронзовых украшений и наверший, орудий труда, поясных наборов из белого металла, а также стеклянных и керамических бусин, железных предметов, конской упряжи, оружия из железа и кости, керамических сосудов. Прослежены аналоги публикуемых находок в материалах культур населения тайги Среднего Приобья, Приуралья и степей Северного Алтая. Обсуждаются проблемы датировки, культурно-этническая интерпретация инвентаря и этнокультурные процессы, проходившие на изучаемой территории.

Среднее прииртышье, средневековье, хронология, этническая принадлежность, бронзовое литье, погребальный обряд

Короткий адрес: https://sciup.org/145145911

IDR: 145145911 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.1.103-112

Текст научной статьи Средневековые древности Тарского Прииртышья (генезис, хронологическая принадлежность, культурно-этническая интерпретация)

В VIII–XII вв. в лесостепь и южную часть тайги Среднего Прииртышья мигрировали тюркоязычные обитатели степных районов Восточного Алтая и верхнего Иртыша. В результате межэтнических контактов в указанных зонах сформировались тюркско-угорские группы населения. Археологические памятники, оставленные ими, специалисты относят к усть-ишимской культуре*. Часть жившего на данной территории угорского населения, вероятно, была вытеснена в бассейн нижнего Иртыша. В данной статье анализируются художественные бронзы из неопубликованных материалов**, обнаруженных А.С. Чагаевой в Среднем Прииртышье в ходе раскопок 1960–1970 гг.

Археологический комплекс у д. Айткулово

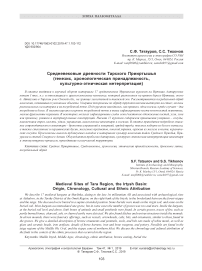

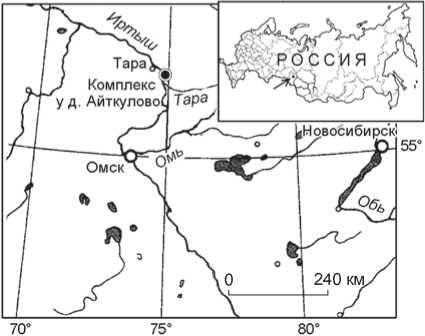

Памятники у д. Айткулово (Тарский р-н Омской обл.) располагаются на коренной террасе правого берега Иртыша (рис. 1, 2). В 1961–1962 гг. В.И. Матющенко обнаружил средневековое городище – Мурлинское (рис. 2, В ), курганный могильник на оз. Бурень – Мур-линские курганы (рис. 2, А ) – и могильник на берегу Иртыша – Мурлинские курганы на Иртыше (рис. 2, Б ). А.С. Чагаева проводила раскопки в 1965, 1967, 1976 на последнем могильнике и в 1965 г. на городище. В 1983 г. В.И. Матющенко продолжил исследование Айткуловского городища [Матющенко, 1983]. Все эти памятники, как мы полагаем, оставлены одной группой населения. Основанием для такого предположения является близость находок (предметы из керамики, железа, бронзы, ко сти и т.д.) из городища и могильников, проявляющаяся в форме и орнаментации керамической посуды, типах оружия и орудий труда из металла и кости.

В статье уделяется основное внимание материалам Мурлинских курганов на Иртыше. Двадцать два объ-

Рис. 1 . Расположение археологического комплекса у д. Айткулово.

екта располагались на вытянутой невысокой речной дюне. В северной половине могильника насыпи кург. 4, 7–10 размещались вне основной линии (рис. 2, Б ). Все курганы диаметром от 7 до 14 м при высоте до 1 м имели полусферическую форму. На всех насыпях фиксируются грабительские ямы.

За четыре года работ А.С. Чагаевой были раскопаны 17 курганов (1962 г. – 4; 1965 г. – 1–3; 1967 г. – 7, 8, 10, 11, 21; 1976 г. – 13–20). Материалы были опубликованы частично [Чагаева, 1973].

Погребальный обряд

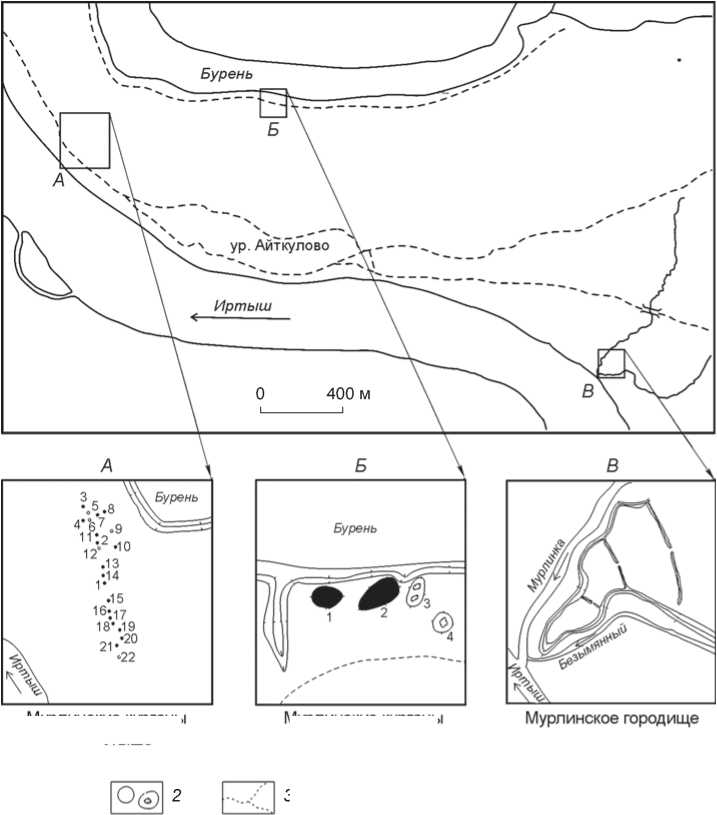

Указанные выше размеры курганов следует считать условными: предметы, найденные в насыпях, концентрируются только в их центральных частях, следовательно, в древности диаметр кургана, вероятно, был меньше. В большей части курганов под насыпью находилось одиночное погребение (кург. 1–4, 7, 10, 11). В трех курганах было захоронено по 2 чел. Судя по инвентарю, в двух объектах погребены мужчина и женщина (кург. 8 и 13), в одном – женщина и ребенок (кург. 6). В кург. 21 обнаружено три погребения (рис. 3). В кург. 9, по-видимому, находилось три погребения – в полевой описи кургана об этом есть запись, хотя в полевом дневнике речь идет об одной могиле. В кург. 12, возможно, был кенотаф: имеется запись о том, что костяка нет.

Могильные ямы отсутствуют. Погребения были совершены преимущественно на 20–25 см выше уровня материка (кург. 2, 3, 10, 11), одно погребение (кург. 1) – на материке. Мы предполагаем, что умерших хоронили на древней дневной поверхности, которая за прошедшие столетия трансформировалась в погребенную почву.

В насыпях кург. 1–3, 7, 10, 11, 20 имеются следы огня (прокалы) или угли, зола, а также обожженные

Мурлинские курганы (на оз. Бурень)

Рис. 2 . Объекты комплекса.

1 – раскопанный курган; 2 – нераскопанный курган; 3 – лесные дороги; 4 – ров и вал.

Мурлинские курганы на Иртыше

Рис. 3 . Общий план ( А ) и планы погребений ( Б ) кург. 21.

1 – номер сектора; 2 – яма в материке; 3 – граница могилы в материке; 4 – условная граница могилы; 5 – керамика в насыпи;

6 – кости человека.

кости. В насыпях кург. 2–4, 6, 7, 9–11, 13, 14, 20 обнаружены приношения погребенным: керамические сосуды, железные наконечники стрел, кельты, удила, бронзовые украшения и бусины.

Умершие были похоронены по обряду трупополо-жения, вытянуто на спине. Часть из них ориентирована на СЗ (кург. 1, 2, 11), один – на З (кург. 9). В преобладающей части погребений имеется сопроводительный инвентарь: бронзовые предметы культового литья, оружие, орудия труда, стремена, удила и т.д. Над погребением возводили курган без ровика и внутри-курганных конструкций. Только в кург. 2 зафиксирован лист бересты овальной формы размерами 3,5 × × 1,8 см. В насыпь или на нее клали кости и зубы лошади, керамические сосуды, удила, оружие, украшения. В кург. 2 в могилу или в насыпь был помещен берестяной туес. Установлено использование при погребении огня, но определить, как это происходило (сожжение на стороне, частичное обожжение, засыпание углями или золой), невозможно.

Анализ материалов

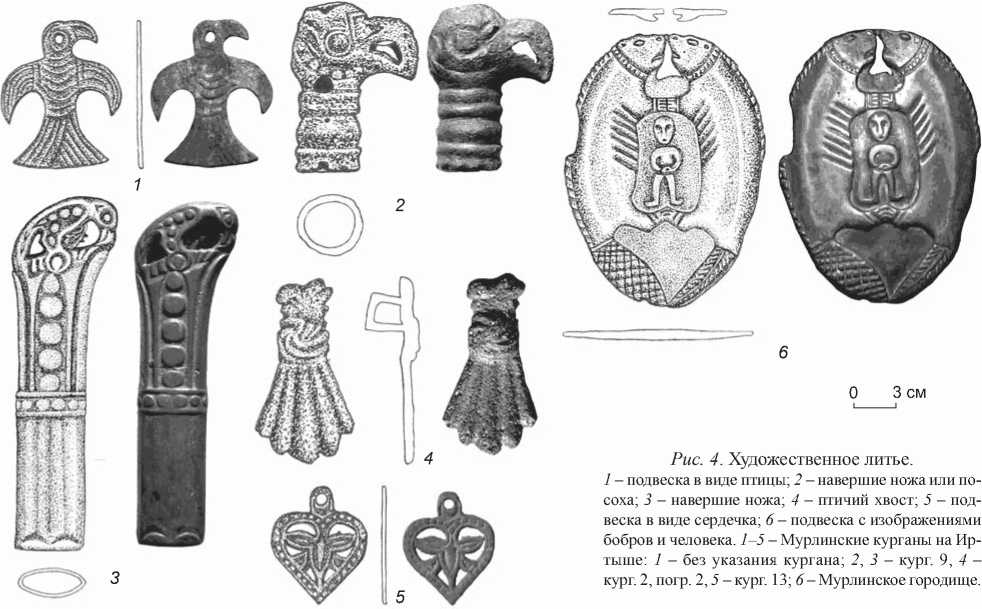

Навершия и подвески – бронзовое литье. Навер-шие ножа, отлито е в объемно-ажурной манере, с небольшой орнаментацией (рис. 4, 3). Почти аналогичное ему изделие обнаружено на могильнике Усть-Балык (Нефтеюганский р-н Ханты-Мансий- ского автономного окр. Тюменской обл.) [Семенова, 2001, с. 98].

Подвеска в виде птицы с распущенными крыльями и хвостом и повернутой вправо головой (см. рис. 4, 1 ). Вся фигурка покрыта орнаментом, символизирующим оперение птицы. В.А. Могильников связывает ее с пот-чевашской культурой [Финно-угры…, 1987, c. 190].

Подвеска в форме сердечка с украшением по краю в виде жемчужин и с изображением цветка из трех лепестков в центре (рис. 4, 5 ). Д.Г. Савинов относит подобные по форме и декору подвески к сросткинской культуре (IX–X вв.) [1984, c. 122]. В.А. Могильников считает подвеску потчевашской [Финно-угры…, 1987, c. 190]. По мнению Б.А. Коникова, такие украшения характерны для всего периода существования усть-ишимской культуры [2007, рис. 226]. С нашей точки зрения, подобные предметы бытовали на данной территории более длительное время. Идентичные по форме подвески найдены на могильнике Надеждинка IV (XIV–XVI вв.) и в Тунусском Городке (конец XVI в.), которые расположены в пойме правого притока Тары, в 2 км выше ее устья (Муромцевский р-н Омской обл.) [Татауров, 2002].

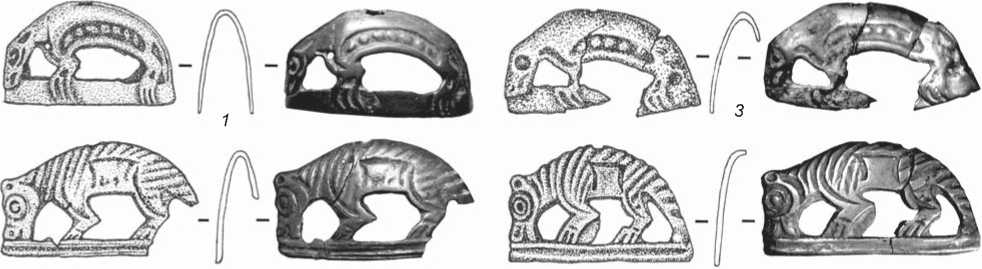

Подвески с изображением ящера или хищного зверя (четыре целые и несколько в обломках), колоколовидные, зверь показан в стилизованной манере (рис. 5). На двух предметах – объемные изображения – имеется только ряд «жемчужин» на боках животного, детализированно проработаны голова, лапы

0 3 cм

Рис. 4 . Художественное литье.

1 – подвеска в виде птицы; 2 – навершие ножа или посоха; 3 – навершие ножа; 4 – птичий хвост; 5 – подвеска в виде сердечка; 6 – подвеска с изображениями бобров и человека. 1–5 – Мурлинские курганы на Иртыше: 1 – без указания кургана; 2 , 3 – кург. 9, 4 – кург. 2, погр. 2, 5 – кург. 13; 6 – Мурлинское городище.

J 4

2 4 0 3 cм

Рис. 5. Изображения ящера ( 1 , 3 ) и россомахи ( 2 , 4 ).

и хвост (рис. 5, 1 , 3 ). На наш взгляд, на этих пронизях изображен ящер. Практически идентичные изображения хранятся в Сургутском краеведческом музее [Сургутский краеведческий музей…, 2011, рис. 188, с. 82]. В.И. Семенова считает, что аналогичные изделия бытовали у населения таежных районов Западной Сибири первой половины IX – XII в. [2001, с. 75]. Еще одна подвеска с изображением ящера найдена на могильнике Аргаиз I на севере Омской обл. [Коников, 2007, рис. 262]. На двух подвесках изображен зверь, похожий на россомаху, примерно в той же позе, что и ящер, но в другой манере. Вся фигура покрыта глубокими «скелетными» линиями, на боках имеется П-образный знак (рис. 5, 2 , 4 ).

Пронизи с изображением ящеров или хищных зверей широко представлены в таежной и лесостепной зонах Зауралья, Западной и Южной Сибири. В последнее время значительно увеличилось количество памятников с подобными предметами. Наиболее близки к этим изделиям подвески из могильников Сургутского Приобья [Семенова, 2001, с. 89].

Декоративный элемент (подвеска?) в виде птичьего хвоста, завязанного у основания большим стилизованным узлом (см. рис. 4, 4 ). На оборотной стороне предмета находится большая П-образная обойма для крепления.

Навершие ножа или посоха в виде головы хищной птицы (орлана?) (см. рис. 4, 2 ). Практически идентичное навершие было найдено Б.А. Кониковым при раскопках курганного могильника Кипы III в кург. 2, погр. 2 (Тевризский р-н Омской обл.) [Коников, 2007, c. 206, рис. 257].

Подвеска с изображением двух бобров и человека (см. рис. 4, 6) [Шемякина, 1980, с. 28–33]. К ней наиболее близка композиционно бляха из Васюганского клада, на которой в центре изображен человек с личиной на груди, а по бокам – птица и соболь [Чиндина, 1991, c. 69, 162, 170]. В.А. Могильников опубликовал близкую по сюжету подвеску с фигурами бобров и находящейся между ними личиной человека – слу- чайную находку из Усть-Ишимского р-на Омской обл. [Финно-угры…, 1987, c. 199, рис. LXXXII, 12; с. 330].

Два вышеописанных предмета цельнолитые из меди. Отливка производилась в формах из грубого песчаника, что определило шероховатость поверхности предметов. После отливки поверхность не обрабатывалась.

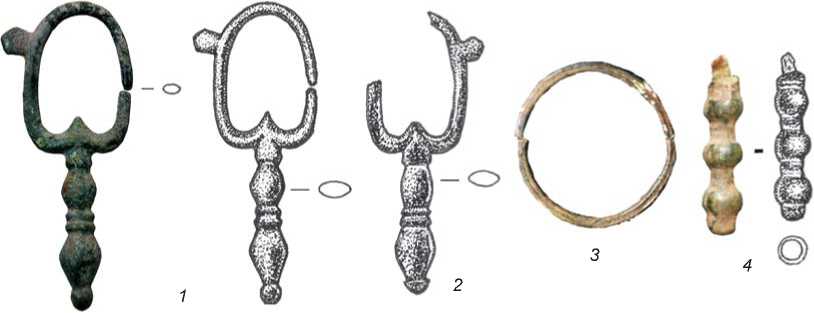

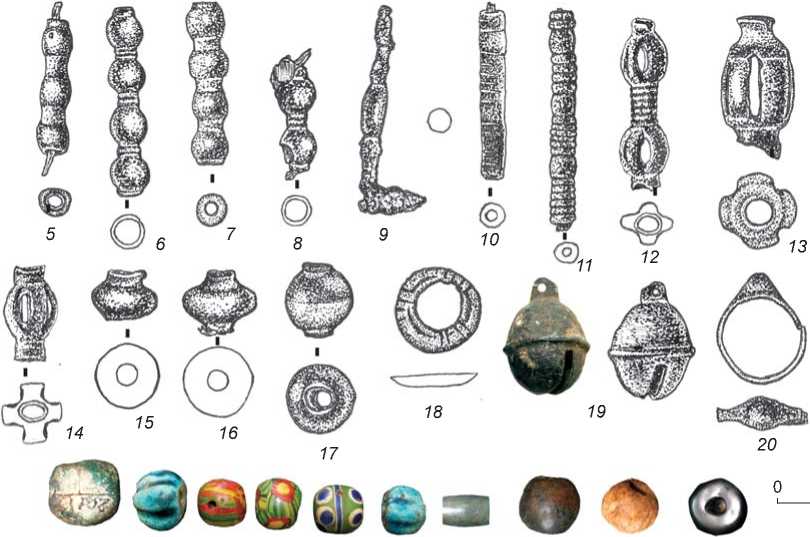

Подвески. Части шумящих подвесок – прониз-ки – представлены двумя видами: трубчатые цельнолитые двух- и четырехчастные, а также сферические эллипсоидные, разные по пропорциям и технологии изготовления (от литья в одной форме до склепывания из двух частей) (рис. 6, 15–17 ). В коллекции представлены грушевидные подвески-пуговицы, бубенчик грушевидной формы с линейной прорезью и горизонтальным пояском (рис 6, 19 ) и плоское кольцо с орнаментом в виде продольных и поперечных линий (рис. 6, 18 ). Подобные бубенчики получили широкое распространение, по мнению Б.А. Коникова, в начале II тыс. н.э. [2007, c. 435, рис. 262].

Подвески-серьги – обнаружены девять изделий. По форме они похожи на кольца-серьги, но небольших размеров, что не позволяет отнести их к браслетам, сделанным из округлой в сечении проволоки. Предметы изготовлены из бронзовых стерженьков, некоторые из них скованы (3 экз.). В диаметре они от 3 до 8 см. По всей вероятности, одни изделия использовались как серьги, другие – как украшения на одежду.

Подвески с кольцом, стерженьком и приливом. Найдено три изделия (рис. 6, 1 , 2 ). Такая же подвеска обнаружена Б.А. Кониковым на курганном могильнике Александровка I и отнесена им к последнему этапу развития потчевашской культуры. Подобные украшения, с точки зрения специалиста, являются финноугорскими, они распространены от Приобья до восточной границы Древней Руси [2007, c. 223].

Перстень . Украшения этого вида были распространены до XIХ в. Судя по стилизованным «жемчужинам», перстень женский (рис. 6, 20 ). Такие перстни найдены в женских захоронениях могильника

3 cм

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Рис. 6 . Украшения.

1, 2 – подвески; 3 – подвеска-серьга; 4–11 – трубочные пронизки; 12–17 – объемные подвески; 18 – плоское кольцо с насечками; 19 – бубенчик; 20 – перстень; 21–30 – пастовые бусины.

1–18 , 20–30 – Мурлинские курганы на Иртыше: 1 , 2 , 10–15 , 21 , 23 , 24 , 26–30 – кург. 20, 4–9 , 20 – кург. 4, 16 – кург. 9, 17 – кург. 4, 18 – кург. 7, 25 – кург. 6; 19 – Мурлинские курганы.

XVII–XVIII вв. Бергамак II на Таре [Татауров, Тихонов, 1996, c. 82–83]. Представленный комплекс украшений обычен для лесостепной полосы Западной Сибири [Чиндина, 1991; Коников, 2007].

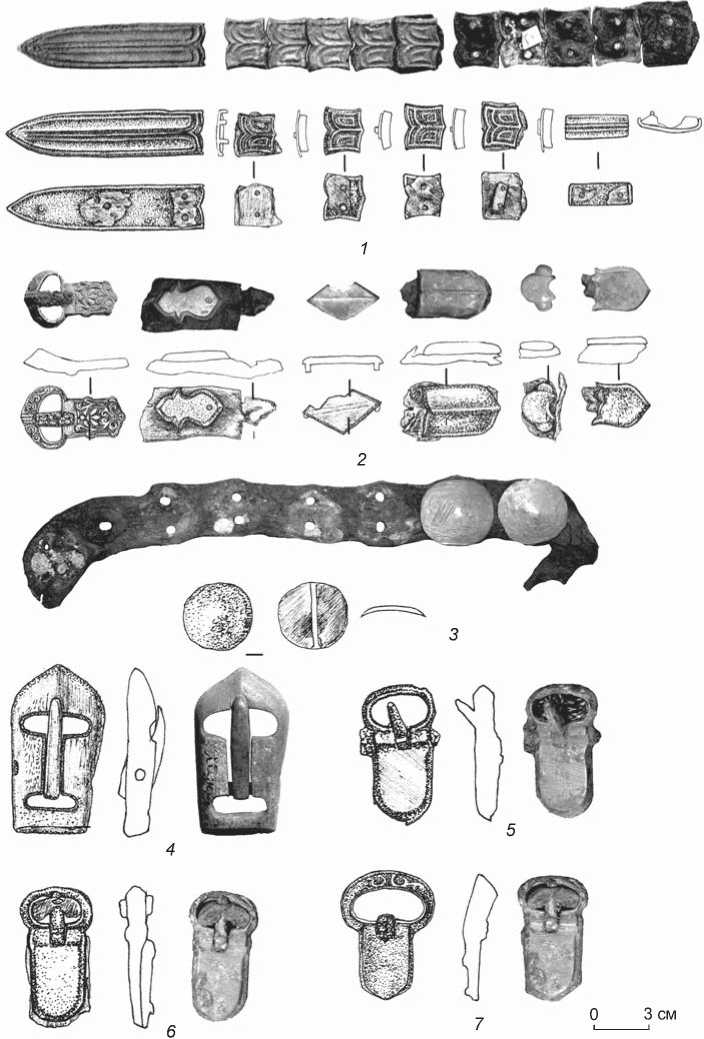

Поясные наборы. Поясной набор, включающий удлиненный наконечник с орнаментом из длинных продольных поло с и обоймы, которые крепились вплотную друг к другу, сделан из белого металла (рис. 7, 1). Обоймы украшены изображениями двух расходящихся широких листьев. Идентичный набор из могильника Балтарган имеется в экспозиции Горно-Алтайского музея им. В.А. Анохина [Худяков, Ко- чеев, Моносов, 1996, рис. 1]. Подобные пояса широко представлены в погребальных памятниках на территории Алтая [Алехин, 1996, рис. 12; Неверов, Горбунов, 1996, рис. 6, 7; Тишкин, Горбунов, 2000, рис. 2].

Поясной набор с фигурными накладками разной формы (строго геометрические, а также стилизованные сердечко- и сегментовидные) (рис. 7, 2 ). Пояса с таким набором бляшек были распространены в бассейне верхнего Иртыша [Арсланова, 1972, c. 56]. Подобное разнообразие накладок на поясных наборных ремнях характерно для поясов усть-ишимской культуры [Коников, 2007, c. 422].

Поясной набор – ремень с круглыми серебряными бляшками с креплением в виде двух гвоздиков (рис. 7, 3 ). Аналогичный пояс найден на могильнике Сабинка I в Хакасии [Добжанский, 1990, c. 40, 138: Савинов, Павлов, Паульс, 1988, c. 83–103]. Пояс подобного вида имеется в материалах из захоронения 1 в кург. 13 могильника Усть-Ишим I в Прииртышье [Коников, 2007, рис. 200].

Описанные комплекты поясных накладок различаются по стилю и технике исполнения. Объединя- ющим их элементом являются пряжки (рис. 7, 4–7). Все найденные в мурлинских погребениях пряжки биметаллические (бронзовые с железным язычком), миниатюрные [Финно-угры…, 1987, с. 198]. Подобные пряжки найдены в погребениях многих могильников первой трети II тыс. н.э. в Тарском Прииртышье, в частности, на могильниках Алексеевка XX и XXVI в низовьях Тары [Татауров, 2001, c. 199; 2003, c. 69]. Б.А. Коников относит изде-

Рис. 7. Поясные наборы ( 1–3 ) и пряжки ( 4–7 ).

1–3 , 5–7 – Мурлинские курганы на Иртыше: 1–3 – кург. 23, 5 – кург. 20, 6 – кург. 7, 7 – кург. 2; 4 – Мурлинские курганы.

4 5 0 3 cм

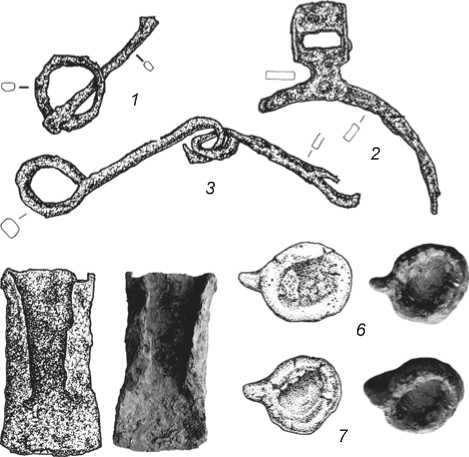

Рис. 8. Предметы конской упряжи ( 1–3 ) и орудия труда ( 4–7 ).

1, 3 – удила; 2 – стремя; 4, 5 – кельт; 6, 7 – глиняные льячки. 1–5 – Мурлинские курганы на Иртыше: 1 , 2 – кург. 1; 3 – кург. 6; 4 , 5 – кург. 4; 6 , 7 – Мурлинское городище.

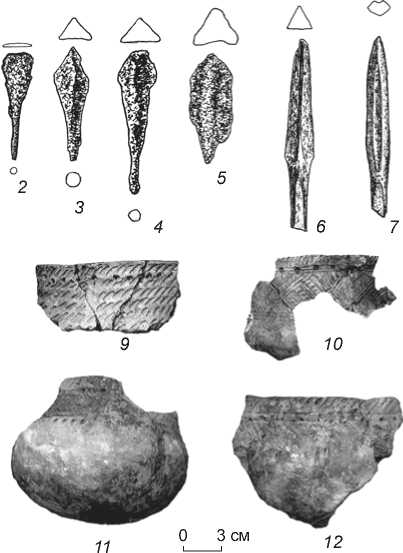

Рис. 9. Наконечники стрел ( 1–7 ), нож ( 8 ) и керамические сосуды ( 9–12 ).

1–5 – железные наконечники стрел; 6, 7 – костяные наконечники стрел; 8 – железный нож; 9–12 – сосуды. 1–12 – Мурлинские курганы на Иртыше: 1 – кург. 12; 2 , 5–7 , 9 – кург. 4; 3 , 4 – кург. 23; 8 – кург. 7; 10 – кург. 6; 11 – кург. 11; 12 – кург. 8.

лия данного типа ко времени существования усть-ишимской культуры [2007, c. 422].

Бусины. В коллекции имеются восемь бусин стеклянных (пастовых) и две керамические (см. рис. 6, 21–30 ). Все пастовые бусины, кроме цилиндрической (вырезана из трубочки), выполнены в технике навивки. Подобный набор бусин обычен для памятников лесостепного и таежного Прииртышья [Там же, c. 225–226] и Сургутского Приобья [Семенова, 2001, с. 90–92]. В.А. Могильников отмечает, что бусины были в основном древнерусского изготовления и представляли собой значительную ценность [Финно-угры…, 1987, с. 199].

Конская упряжь. Удила кольчатые изготовлены из железных стерженьков, места соединения колец или дужек грызел проработаны плохо. Были широко распространены в Прииртышье на всем протяжении II тыс. (рис. 8, 1 , 3 ). Удила со свободно вращающимися кольчатыми псалиями появляются в Прииртышье в Х в. [Там же, c. 198].

Стремя с креплением для ремня в виде обоймы в выделенной верхней части, плоское в сечении в верхней части дужек и округлое к площадке. Сама площадка отсутствует (рис. 8, 2 ). Такой же обломок приводит, к сожалению, без указания места находки Б.А. Коников в монографии, посвященной Омскому Прииртышью эпохи Средневековья [2007, рис. 210]. Стремена с дужкой, по форме близкой к арочной, с широкой подножкой и пластиной на шейке, с прямоугольным отверстием для путлища характерны для второй половины VIII – первой половины IX в. [Финно-угры…, 1987, c. 189, табл. LXXVIII, 1 ]. Идентичные предметы обнаружены на памятниках Южной Сибири [Кубарев, 2005, с. 120, 209, 309].

Кельты. Имеются восемь изделий, сходных по типу и технологии изготовления, но различающихся по размерам (см. рис. 8, 4 , 5 ). По мнению Б.А. Коникова, удлиненные изделия могли использоваться в качестве мотыжек [2007, рис. 167]. Однако найденные в Прииртышье на памятнике Бергамак II кельты-мотыги имели более проработанную рабочую часть, которая была шире и тоньше [Татауров, 1999, c. 118]. Предметы подобного назначения известны на памятниках усть-ишимской культуры [Коников, 2007, рис. 164, 165].

Льячки и тигель. Найдены во время раскопок 1965 г. на Мурлинском городище. Обе льячки имеют хвостик-держалку (рис. 8, 6 , 7 ). Об эксплуатации изделия свидетельствуют бронзовая окалина на внутренних стенках изделий и следы вскипания керамики на внешних стенках. Подобные льячки и тигели характерны для поселений усть-ишимской культуры [Там же, рис. 176, 177].

Оружие. Представлены пять железных (рис. 9, 1 – 5 ) и два костяных черешковых (рис. 9, 6 , 7 ) наконечников стрел, а также один железный нож (рис. 9, 8 ).

Два железных наконечника плоские (один ромбовидный, другой долотовидный), три трехгранные, со смещенным к поражающей части центром тяжести. Один костяной наконечник трехгранный, другой четырехгранный. Черешковый нож имеет прямое равномерно сужающееся лезвие. Стрелы подобного типа появляются в Прииртышье в конце IX в. н.э. в связи с миграциями населения с территории распространения стросткинской культуры [Савинов, 1984, c. 104–106].

Керамические изделия. Все сосуды круглодонные, баночной формы, со слегка раздутым туловом. Они изготовлены небрежно из плохо промешанного теста и немного недосушены. Орнамент из оттисков косо-поставленного гребенчатого штампа, образующих параллельные ряды, «елочки» или более сложную геометрическую композицию, располагается по венчику и в верхней части тулова. В качестве разделителей служат канелюры или ряды ямок. Отдельные элементы декора в виде арок или рядов параллельных вдавлений находятся ниже орнаментальной зоны (рис. 9, 9 , 11 ). Посуда аналогична усть-ишимской [Большаник, Жук, Матющенко, 2001, c. 166–169; Коников, 2007, рис. 137].

Датировкаи культурно-этническая интерпретация

В целом находки из рассматриваемых могильников вместе с усть-ишимскими материалами Мурлинского городища позволяют сделать вывод о формировании комплекса в Х в., через одно-два столетия после прихода в Среднее Прииртышье тюрков. Об этом свидетельствует, на наш взгляд, изменение в погребальном обряде – переход от трупосожжения к трупоположе-нию. Однако к указанному времени процесс тюркиза-ции на данной территории не был завершен.

Миграция тюрков вызвала смену населения в Среднем Прииртышье. Б.А. Коников считает, что при участии тюрков в лесостепном и южно-таежном Прииртышье сложился северный – среднеиртышский – вариант кимако-кипчакской культуры [2007, с. 253–258]. С появлением в регионе тюрок меньшая часть местного населения была вытеснена, а преобладающая подверглась ассимиляции. Последнее нашло отражение практически во всех сегментах материальной и духовной культуры населения Прииртышья конца VIII – Х в. Предметы, изготовленные приир-тышскими мастерами, свидетельствуют о глубоком взаимном проникновении культур мигрантов и местного населения, а также о сильном влиянии южно-сибирского компонента на формирование культуры населения Среднего Прииртышья.

Анализ бронзовых литых изделий позволяет сделать вывод о том, что развитие технологий бронзолитейного производства и сюжетов оформления в Тарском Прииртышье происходило под влиянием традиций, сложившихся в Пермском крае, Прикамье и Нижнем Приобье (середина I – начало II тыс.), на территории которых найдены изделия, сходные с прииртышскими по технологии ажурного объемного литья и манере оформления антропо- и зооморфных изображений, а также в Среднем Приобье, где изделия, хотя напоминают прииртышские, но характеризуются разнообразием образов животных в оформлении, большей реалистичностью изображений, особенно антропоморфных, а также техникой объемного литья. Как отмечает Л.А. Чиндина, пластика из Прииртышья гораздо меньше отличается от таковой из Приобья, чем от пермского литья [1991, c. 65]. Большое сходство изделий можно объяснить устойчивостью связей между обитателями Приобья и Прииртышья, осуществлявшихся напрямую через васюганские болота. Контакты между местным и пришлым населением активизировались после переселения в южно-таежное и таежное Обь-Иртышское междуречье угорского населения из лесостепной зоны Западной Сибири под влиянием южных мигрантов в конце IX в. н.э. Очевидно, комплекс памятников Мурлинские курганы на Иртыше находился на пересечении торговых путей и, возможно, миграционных потоков.

Выводы

В конце I тыс. н.э. в Среднем Прииртышье в связи с процессами тюркизации сформировалось новое население, которое можно соотносить с кимако-кипча-ками, археологические памятники последних принадлежали к сросткинской культуре. Новое население, включавшее группы местных угров, контактировало с жителями Приобья и северной тайги Прикамья, низовьев Оби [Коников, 2007, с. 248–249, 256].

В Омском Прииртышье, в эпоху раннего Средневековья, по мнению ряда исследователей, последовательно существовали археологические культуры: потчевашская, усть-ишимская, а в эпоху развитого Средневековья образовались группы сибирских татар. Как мы считаем, в конце потчевашского времени вследствие прихода сросткинцев в лесостепном и южно-таежном Прииртышье сложило сь новое, тюркоязычное в своей основе, население, оставившее после себя памятники среднеиртышской кима-ко-кипчакской культуры. Последняя, с нашей точки зрения, никак не соотносится с усть-ишимской культурой. Можно сделать вывод об исчезновении феномена усть-ишимской археологической культуры с исторической арены, поскольку Среднее Прииртышье с начала I тыс. н.э. стало частью кимако-кипчакского мира, который генетически связан со сросткинской культурой.

Список литературы Средневековые древности Тарского Прииртышья (генезис, хронологическая принадлежность, культурно-этническая интерпретация)

- Алехин Ю.П. Курьинский район: памятники археологии // Памятники истории и культуры юго-западных районов Алтайского края. - Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1996. - С. 58-88.

- Арсланова Ф-X. Курганы с трупосожжением в Верхнем Прииртышье // Поиски и раскопки в Казахстане. - Алма-Ата: Наука КазССР, 1972. - С. 56-76.

- Большаник П.В., Жук А.В., Матющенко В.И. Нижнетарский археологический микрорайон. - Новосибирск: Наука, 2001. - 256 с.

- Добжанский В.Н. Наборные пояса кочевников Азии. -Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 1990. - 164 с.

- Коников Б.А. Культуры таежного Прииртышья VI-XIII вв.: Автореф. дис.. канд. ист. наук. - Новосибирск, 1983. - 23 с.