Средневековые тамги-петроглифы из урочища Уле в низовьях р. Чаган-Узун

Автор: Рогожинский А.Е., Черемисин Д.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья является первой публикацией нового местонахождения наскальных изображений знаков (тамга), недавно открытого в долине р. Чаган-Узун (приток р. Чуя), в урочище Уле, в высокогорной части Российского Алтая. Тамгообразные знаки образуют небольшое скопление, или собрание знаков, и занимают четыре ровные поверхности скалы, которые располагаются в ряд одна возле другой примерно на уровне человеческого роста. Всего выделяются девять знаков семи разных типов: в форме греческой буквы «омега», горного козла, змеи, «рога барана» и др. Тамги создавались в разное время и позднее подновлялись. Наиболее ранние изображения относятся к древнетюркской эпохе. Возможно, отдельные знаки были созданы в XVII-XVIII вв. Относительная датировка и этнокультурная атрибуция знаков идентичности в Уле устанавливаются на основе регионального картирования памятников, где известны аналогии тамгообразным изображениям. Так, омегообразная тамга имеет ближайшие аналогии на Алтае, в т.ч. в долине р. Чаган, и на Монгольском Алтае; основной ареал такой тамги и ее производных форм - юго-западная часть Семиречья и Прииссыккулье. Эти данные интерпретируются авторами как свидетельство первоначального расселения на Алтае какой-то группы обладателей омегообразной тамги в качестве общего знака коллективной идентичности, а затем массового заселения несколькими родственными подразделениями новых территорий на Северном Тянь-Шане. Тамга в форме змеи рассматривается не как тамга отдельного рода или племени, но в качестве общего надплеменного символа, как эмблема крупного этнополитического объединения кочевников, подобного телэ или токуз-огуз. Тамга своеобразной формы в виде двух соединенных дуг также находит аналогии в Семиречье, где она зафиксирована на памятнике древнетюркской рунической письменности Алмалы II вместе с тамгой племени байундур, входившего в объединение огузов.

Российский алтай, семиречье, тамга, тюркский период, петроглифы, огузы

Короткий адрес: https://sciup.org/145146169

IDR: 145146169 | УДК: 902/904, | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0608-0614

Текст научной статьи Средневековые тамги-петроглифы из урочища Уле в низовьях р. Чаган-Узун

Горная долина р. Чаган, наряду с другими притоками, образующими бассейн верхнего течения р. Чуя, входит в район особенно высокой концентрации памятников тюркского периода на юго-востоке Российского Алтая. К сожалению, многочисленные курганные могильники, поминальные оградки со стелами и вереницами балбалов, сосредоточенные в урочищах Соок-Тыт, Абиджай и других в среднем течении Чагана, за редким исключением, не исследовались археологами. Также пока не изученными остаются известные здесь стоянки, отмеченные разного вида тамгами, гравированными и выбитыми на скалах петроглифами, многие из которых можно отнести к шедеврам древнетюркского наскального искусства [Черемисин, 2004].

Лишь небольшая часть петроглифов-знаков из Чагана и его левого притока Талдуры недавно введена нами в научный оборот в связи с рассмотрением ареалов сходных знаков на Алтае и в Семиречье и идентификацией тамги правящего клана карлуков [Рогожинский, Черемисин, 2019, с. 54–56, рис. 5, 7 ; 6, 4, 5 ]. В целом на текущий момент в долине р. Чаган нами зафиксировано около 50-ти местонахождений тамгообразных знаков, нанесенных на поверхности каменных стел или на скалы в виде петроглифов, тщательное документирование и детальный анализ которых в археологических контекстах еще предстоит выполнить. В данной статье мы подробно рассмотрим одно местонахождение, особенно примечательное тем, что здесь представлено не единичное изображение, а собрание разных знаков – едва ли не единственное среди известных на Чагане и одно из немногих на Российском Алтае в целом.

Скопление тамгообразных знаков находится в урочище Уле, на левобережье р. Чаган-Узун, в 9 км выше ее устья. На этом участке антецедентная долина имеет вид каньона, борта которого по обоим берегам образуют протяженные обнажения песчаника и сланцев, поверхность которых густо покрыта патиной различных оттенков – от темносерого до иссиня-черного. Скала с тамгами располагается в расширенной части долины, в 250 м выше каньона. Петроглифы обнаружены Алексан- дром Фроловым, гидом туристического кемпинга Тыд-Туярык, который ранее уже не раз сообщал о своих находках новосибирским археологам и которому мы выражаем глубокую признательность. В августе 2020 г. местонахождение обследовано Д.В. Черемисиным.

Тамгообразные знаки и другие рисунки занимают четыре ровные поверхности скалы, располагающиеся в ряд одна возле другой примерно на одном уровне от подножия скалы – на уровне человеческого роста. Тамги и зооморфные изображения сходны по технике исполнения (глубокая выбивка металлическим (?) инструментом), однако позже петроглифы подновлялись, и при этой акции, по-видимому, на скале дополнительно созданы некоторые новые рисунки. Можно предполагать, что с момента обновления древних изображений прошло немало времени, поскольку нанесенные рядом современные граффити выглядят ярче подновленных рисунков. Более определенно судить о возрасте и принадлежности тамгообразных изображений позволяет сопоставительный анализ знаков, аналогии которым можно отыскать на Алтае и на соседних территориях.

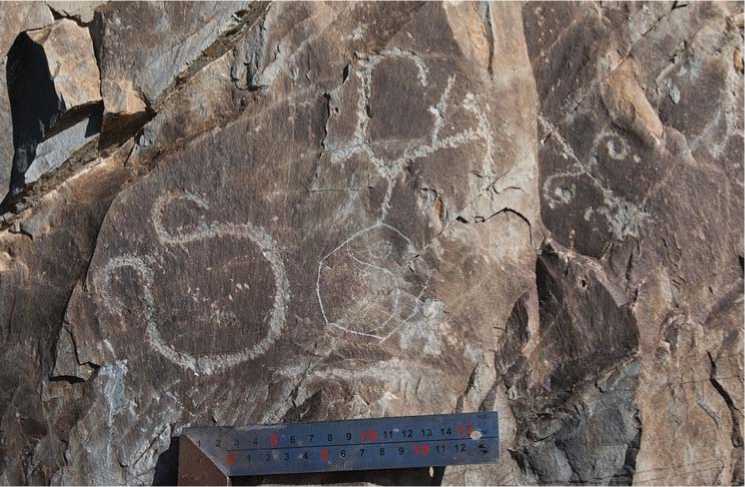

Плоскость 1 (рис. 1). Слева направо изображены четыре символические фигуры: омегообразная тамга, развернутая на 10 часов; изображение горного козла с короткой линией, наклонно соединенной с линией спины животного; знак «рога барана», прямой линией пересеченный поперек в средней части; еще одно схематичное изображение козла. Оба изображения животных сходны по очертаниям и размерам, но вторая фигурка показана без короткого хвоста и линии на спине. Линия, пересекающая «рога барана», сверху и снизу перекрыта грубыми сколами, сделанными при подновлении рисунка. Несмотря на сходство всех подновленных рисунков, можно заметить, что линии омегообразного знака отличаются большей глубиной и шириной, чем контуры о стальных фигур; кроме того, на рисунке местами сохранились следы патины, что также говорит о его относительной древности. Наконец, три других знака размещены на плоскости в одну линию с небольшим смещением к верхне-

Рис. 1. Алтай, урочище Уле. Плоскость 1. Петроглифы-тамги.

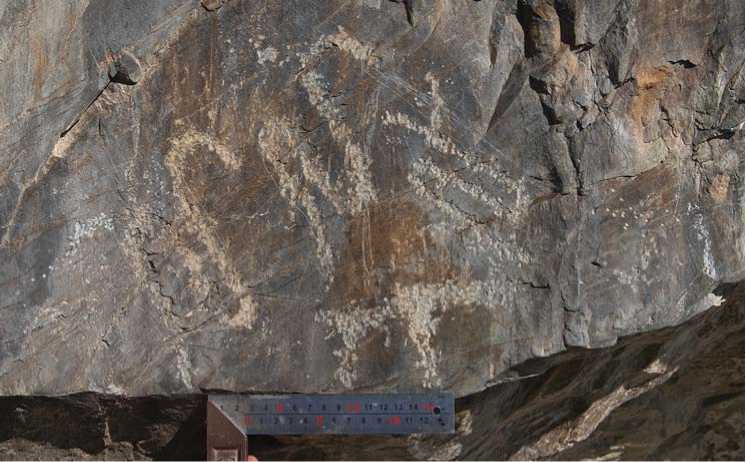

Рис. 2. Алтай, урочище Уле. Плоскость 2. Петроглифы-тамги.

му краю скалы, условно образуя верхний фриз, доминируя над изображением омегообразной тамги. Сделанные наблюдения позволяют прийти к мнению, что знаки наносились на поверхность скалы не одновременно и, по-видимому, разными людьми. Омегообразная тамга занимает наилучший участок поверхности и могла появиться на скале раньше других изображений.

Плоскость 2 (рис. 2). Грань скалы подтреугольной формы занимают три змеевидные фигуры и одно незаконченное зооморфное (?) изображение, расположенное ниже знаков у края плоскости. Сообразно форме скальной грани змеевидные изо- бражения размещены на ней так, что центральная фигура возвышается над двумя другими. Между тем, иконография изображений различается: левая и центральная фигуры сходны по форме и размерам, правая - меньше по высоте, ширина линий уже; при сходстве линий, передающих изгибы тела пресмыкающихся, две первые фигуры отличаются от другой способом передачи хвоста и головы. Правое изображение точно соответствует одному из самых распространенных иконографических вариантов изображения тамги-змеи, хорошо известной по многим памятникам тюркского периода Монголии, Алтая и Семиречья.

Рис. 3. Семиречье, Тамгалы. Две тамги в форме змеи.

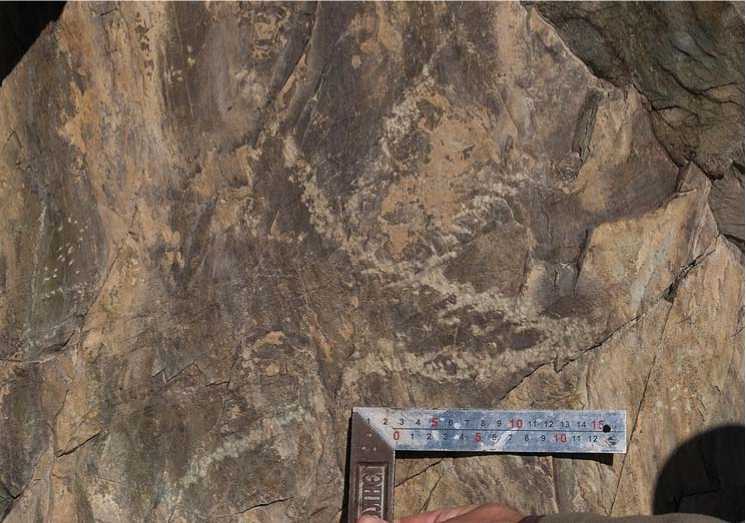

Рис. 4. Алтай, урочище Уле. Плоскость 3. Петроглиф-тамга.

Вполне очевидно, что изображения выполнены рукой не одного мастера, однако из-за сплошного подновления рисунков крайне сложно установить последовательность создания композиции.

Плоскость 3 (рис. 4). Небольшую по площади ровную грань скалы занимает одиночное изображение знака: окружность с двумя отходящими радиально вверх короткими лучами, при этом конец правой линии изогнут в полуокружность. Петроглиф также выглядит подновленным и, похоже, однажды послужил мишенью для выстрела мелкой дробью в упор, о чем свидетельствует множество сколов внутри и вокруг знака.

Плоскость 4 (рис. 5). В центре небольшой ровной грани скалы выбита сложная фигура: две дугообразные линии соединяются справа концами; в средней и верхней части одной дуги – отходящие от нее перпендикулярно две короткие параллельные линии. Следует особо подчеркнуть, что основой изображения являются именно две развернутые друг другу выпуклой стороной соединяющиеся дуги, а не прямые лучи, как у ряда разновидно-

Рис. 5. Алтай, урочище Уле. Плоскость 4. Петроглиф-тамга.

стей V-образной тамги, ранее идентифицированных А.Е. Рогожинским как знаки карлукского племенного объединения VIII–IX вв. [Тамги…, 2019, с. 283– 286, рис. 8].

Переходя к вопросам атрибуции и датировки тамгообразных изображений, нужно отметить, что почти все они находят точные или близкие аналогии среди знаков идентичности тюркского периода на территории Алтая, Монголии, Восточного и Юго-Восточного Казахстана (Семиречья). В последние годы фонд археологических материалов по тамгам значительно пополнился, и метод регионального картирования памятников успешно применяется исследователями для установления ареалов, относительной датировки и этнокультурной атрибуции знаков идентично сти [Рогожинский, Черемисин, 2019; Кубарев Г.В., 2021]. Рассмотрим тамги собрания знаков из урочища Уле в системе территориально-хронологических связей с известными памятниками.

Омегообразная тамга имеет ближайшие аналогии на Алтае, в том числе в долине р. Чаган, где в урочище Соок-Тыт три однотипные тамги выбиты на одной грани глыбы, лежащей на гребне самой высокой вершины урочища. Такие же знаки-петроглифы зафиксированы на Монгольском Алтае в Ца-гаан-Салаа и Койбастау [Кубарев и др., 2005, прил. I, рис. 379; Guneri, 2010, fig. 2, 1 ]. Тамга присутствует в составе двух собраний знаков: на донце сосуда из кург. 3 мог. Туяхта и на мемориальной стеле из Бомбогор [Киселёв, 1951, с. 540–541, табл. LII, 7 ; Базылхан, 2011, рис. 3]. Возможно, к тюркскому 612

периоду относится и тамга на стеле у пазырыкско-го кургана на могильнике Уландрык IV [Кубарев, 1987, рис. 3, табл. LXVII], которая представляет собой производную форму омегообразной тамги, широко распространенную в Семиречье и При-иссыккулье. В целом следует отметить, что в северо-восточной части ареала (Российский и Монгольский Алтай) находки такой тамги единичны, производные формы знака здесь встречаются редко, в то время как на основной территории распространения (Чу-Илийское междуречье и Прииссыккулье) омегообразная тамга зафиксирована многократно и насчитывает не менее пяти разновидностей, образованных с помощью добавления линий к неизменяемой форме знака [Рогожинский, Черемисин, 2019, рис. 4].

Данная картина регионального распространения знаков может интерпретироваться как свидетельство первоначального пребывания на Алтае какой-то группы обладателей омегообразной тамги в качестве общего знака коллективной идентичности, а затем массового заселения несколькими родственными подразделениями новых территорий на Северном Тянь-Шане и левобережной части Илийской долины вплоть до р. Чу. При этом бросается в глаза отсутствие находок тамги на промежуточной территории в Тарбагатае и Жетысуйском (Джунгарском) Алатау, отделяющей две области ареала. Возможно, путь обладателей омегообразной тамги от Алтая в западную часть Семиречья и Иссык-Кульскую котловину проходил с востока – через Илийскую долину или юго-востока – из

Внутреннего Тянь-Шаня, поскольку в Центральном Казахстане такой знак тоже не обнаружен.

В собрании знаков из Уле рядом с омегообразной тамгой присутствуют две схематичные фигуры горных козлов, одна из которых по ряду иконографических признаков может сопоставляться с династийной тамгой восточных Ашина типа I [Рогожин-ский, Тишин, 2021, с. 586, рис. 2]. К сожалению, грубое подновление петроглифа с добавлением новых деталей фигуры животного (хвост) не дает оснований утверждать, что первоначальное изображение являлось тамгой. По этой же причине вызывает затруднение идентификация изображения плоскости 1 знака «рога барана», аналогии которому среди средневековых тамга-петроглифов нам не известны, но и с типологически сходными тамгами алтайских племен XIX–XX вв. этот знак тождества не имеет [Ямаева, 2004, табл. I, 55, 92, 94, 103, 132].

Вопросы датировки и принадлежности тамги в форме змеи, как показано справа на плоскости 2, уже рассматривались в литературе [Тамги…, 2019, с. 281–287]. Ареал тамги-змеи составляют две области концентрации находок – высокогорная часть Алтая и Чу-Илийское междуречье на западе Семиречья, а также зона дисперсного распространения знака в Тарбагатае и в Монголии, где он встречается в петроглифах и на мемориалах правящей элиты во сточных тюрков (Чойрен, Мухар), на стеле из Бомбогор. Единообразие формы тамги и особое место, которое она занимает среди других знаков тюркского периода, позволяют рассматривать ее как эмблему надплеменной идентичности. На наш взгляд, тамгу в форме змеи следует рассматривать не как тамгу отдельного рода или племени, но в качестве общего надплеменного символа, как эмблему крупного этнополитического объединения кочевников, подобного телэ или токуз-огуз [Рого-жинский, Тишин, 2021, с. 592].

Интерес представляет парное изображение знаков в форме змеи на плоскости 2, отличающихся особой иконографией. Полная аналогия зафиксирована А.Е. Рогожинским в Тамгалы (Семиречье), где такая же пара знаков соседствует с вертикальной надписью, выполненной ойратским письмом, что дает основание для датировки текста и рисунков в пределах второй половины XVII – середины XVIII в. (см. рис. 3). Возможно, с этим же периодом следует связывать акцию подновления средневековых знаков идентичности и на скале в урочище Уле.

Тамга в форме окружности с двумя короткими лучами, один из которых закруглен на конце, относится к числу редких знаков. Единственная точная аналогия нам известна опять же в Семиречье, в Алмалы – горном урочище, расположенном к югу от Тамгалы в Чу-Илийских горах. Памятник был открыт сравнительно недавно, и на текущий момент комплекс Алмалы является самым большим местонахождением тюркской рунической эпиграфики в Казахстане и особо значимым по составу наскальных изображений знаков идентично сти тюркского периода, среди которых немалая доля соотносится с правящей элитой западных тюрков, тюргешей и карлуков VII–VIII/IX вв. [Рогожин-ский, Тишин, 2018]. В составе одного из собраний удостоверительных знаков здесь зафиксирована и тамга, полностью тождественная по форме знаку из урочища Уле.

Наконец, тамга своеобразной формы на плоскости 4 находит самые близкие аналогии также в Чу-Илийском междуречье на западе Семиречья. Здесь известно уже около десяти тамга-петрогли-фов в форме двух соединенных с одного конца дуг; в отдельных случаях от одной из дуг сверху отходит короткая линия. Особую ценность представляет памятник Алмалы II, где знак того же типа сопровождает древнетюркский рунический текст и соседствует с еще одной тамгой, уверенно атрибутируемой как тамга племени байундур , входившего в объединение огузов [Там же, рис. 2, 5 ].

Таким образом, публикуемая новая серия наскальных изображений знаков из урочища Уле вновь демонстрирует тесные связи кочевого населения высокогорного Алтая и Северного Притянь-шанья в период раннего Средневековья.

Работа А.Е. Рогожинским выполнена в рамках проекта ИРН OR11465466 по теме «Великая Степь в контексте этнокультурных исследований» КН МОН Республики Казахстан, Д.В. Черемисиным – в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № 0264-2021-0004.

Список литературы Средневековые тамги-петроглифы из урочища Уле в низовьях р. Чаган-Узун

- Базылхан Н. Древнетюркские каганско-княжеские поминальные комплексы Центральной Азии // Форум «Идель - Алтай». - Казань: ООО Фолиант; Инст-т истории АН РТ. - 2011. - Вып. 13. - С. 187-194.

- Киселёв С.В. Древняя история Южной Сибири. - М.: Изд-во АН СССР, 1951. - 644 с.

- Кубарев В.Д. Курганы Уландрыка. - Новосибирск: Наука, 1987. - 302 с.

- Кубарев В. Д., Цэвээндорж Д., Якобсон Э. Петроглифы Цагаан-Сала и Бага-Ойгура (Монгольский Алтай). -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. - 640 с.

- Кубарев Г.В. Карлуки Алтая по письменным и археологическим данным // Творец культуры. Материальная культура и духовное пространство человека в свете археологии, истории и этнографии: Сборник научных статей, посвященный 80-летию профессора Дмитрия Глебовича Савинова / отв. ред. Н.Ю. Смирнов; Ин-т истории материальной культуры РАН. - СПб.: ИИМК РАН, 2021. -С. 305-323.

- Рогожинский А.Е., Тишин В.В. Комплекс рунических надписей и тамга-петроглифов долины Алмалы в Семиречье // Ученые записки музея-заповедника «Том -ская писаница». - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2018. -Вып. 8. - С. 77-91.

- Рогожинский А.Е., Тишин В.В. Тамги династии Ашина в Центральной Азии // Творец культуры. Материальная культура и духовное пространство человека в свете археологии, истории и этнографии: Сборник научных статей, посвященный 80-летию профессора Дмитрия Глебовича Савинова / отв. ред. Н.Ю. Смирнов; Ин-т истории материальной культуры РАН. - СПб.: ИИМК РАН, 2021. - С. 582-599.

- Рогожинский А.Е., Черемисин Д.В. Тамги кочевников тюркской эпохи на Алтае и в Семиречье (опыт сопоставления и идентификации) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2019. - № 2 (47). - С. 48-59.

- Тамги доисламской Центральной Азии. - Самарканд: МИЦАИ, 2019. - 452 с.

- Черемисин Д.В. Результаты новейших исследований петроглифов древнетюркской эпохи на юго-востоке Российского Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2004. - № 1 (17). - С. 39-50.

- Ямаева Е.Я. Родовые тамги алтайский тюрок XIX-XX вв. - Горно-Алтайск: ГУП «Горно-Алтайская республиканская типография», 2004. - 56 с.

- Guneri A.S. The «Archaeological Sources of the Turkic Culture in Central Eurasia (OTAK)» Project: Works of Mongolian Altai, 2009-2010 // Древние культуры Евразии. К 100-летию со дня рождения А.Н. Бернштама. - СПб.: Инфо-ол. - 2010. - С. 264-270.