Средневековый панцирь из Южной Сибири

Автор: Худяков Ю.С., Филиппович Ю.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются железные панцирные пластины и другие предметы вооружения и конской сбруи со случайно обнаруженного местонахождения на окраине с. Филимонова в долине р. Кан (Южная Сибирь). На основе данной находки реконструирован ламеллярный панцирь из нескольких горизонтальных рядов вертикально размещенных и соединенных между собой узких железных пластин. Поиск аналогий позволил уточнить датировку и культурную принадлежность реконструированного доспеха. В составе обнаруженного скопления находок имеются железные трехлопастные наконечники стрел, стремена, двусоставные удила, пряжки, витые петли и бронзовые бляшки. Элементы конской сбруи из данной коллекции характерны для культуры ранних тюрок середины I тыс. н.э. На основании изучения находок, в т.ч. древнетюркского панцирного доспеха и орнаментированных стремян, предметы вооружения и конской сбруи с местонахождения на окраине с. Филимонова можно отнести ко второй половине VI в., когда енисейские кыргызы были вынуждены признать свою вассальную зависимость от правителей Первого Тюркского каганата. В статье высказано предположение о том, что обнаруженное в долине р. Кан скопление артефактов представляет собой «оружейный клад». Прослежена традиция захоронения таких кладов, которая была распространена в культурах разных этносов, населявших южные и западные районы Сибири в хунно-сяньбийское время и эпоху раннего Средневековья. В результате изучения различных форм панцирных пластин была создана копия древнетюркского панциря второй половины Iтыс. н.э.

Южная сибирь, раннее средневековье, оружейный клад, защитные доспехи, ламеллярные панцири, древние тюрки, енисейские кыргызы

Короткий адрес: https://sciup.org/145145788

IDR: 145145788 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.1.104-111

Текст научной статьи Средневековый панцирь из Южной Сибири

На памятниках древних и средневековых кочевников в Южной Сибири и Центральной Азии металлические доспехи встречаются до статочно редко, по скольку они высоко ценились. Вероятно, центрально-азиатские номады освоили железные панцири в хуннский период [Давыдова, 1985, с. 49, рис. IX, 19, 19a; Худяков, 1986, с. 48]. В материалах памятников хунно-сяньбийской эпохи в Саяно-Алтае есть такие находки. Панцирные пластины обнаружены на булан-кобин-ских могильниках Чендек и Яломан II в Горном Алтае [Cоёнов, 1997; Горбунов, 2003, рис. 7 , 11 ]. Отдельные подобные находки есть в материалах кокэльской культуры [Худяков, 1986, с. 86]. В Верхнем Приобье на памятнике Татарские могилки были найдены доспехи, сначала реконструированные в виде нагрудных панцирей [Уманский, 1974, с. 147–148, рис. 7], а после реставрации – как один панцирь, состоящий из нагрудника и наспинника [Горбунов, 2002, с. 72, 75, рис. 8, 1–3 ]. Одна панцирная пластина известна в материалах Ближних Елбан XIV [Грязнов, 1956, с. 104, табл. XLI, 11]. Такие пластины обнаружены на могильнике Кок-Паш [Бобров, Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, с. 24–25]. На раннем тюркском памятнике Берель был найден фрагмент доспеха [Радлов, 1989, с. 465]. Обломки панцирных пластин обнаружены на памятнике Кызыл-Таш [Горбунов, 2003, рис. 21, 1–6 ].

В раннем Средневековье чешуйчатые и ламеллярные панцири были у древних тюрок, енисейских кыр-гызов и других этносов [Худяков, 1980, с. 119–123; 1986, с. 158–159, 175, 196–197; 1991, с. 19, 42, 65]. Панцирные пластины найдены в тюркских поминальных оградках Кудыргэ, Мендур-Соккон, Кишнег-Ату-дар в Горном Алтае [Гаврилова, 1965, табл. V, 1; Со-ёнов, Эбель, 1997, рис. III, 2]. На могильнике Узунтал I обнаружен фрагмент доспеха из «длинных, налегающих друг на друга панцирных пластин» [Савинов, 1982, с. 107, рис. 8]. Панцирь найден на памятнике Ба-лык-Соок I [Кубарев, 2002, с. 88, рис. 1, 11 ]. Cкопление железных пластин «овальной и полуовальной формы с отверстиями для крепления» обнаружено во впускном кыргызском погребении в кургане Улуг-Хорум [Грач, 1982, с. 158, 164].

К эпохе развитого Средневековья в Саяно-Алтае относится пластинчатый панцирь из Абазы [Сунчуга-шев, 1979, с. 133–134]. В скальном тайнике Ийи-Кулак в Туве были найдены панцирные пластины [Монгуш, Грач, 1977], которые изучены М.В. Гореликом [1983, с. 251]. Вероятно, к таким памятникам относятся Покровский клад и находки из д. Каменки. Возможно, это были «тайники» – специально спрятанные предметы защитного вооружения.

К позднему Средневековью относятся пластины от панциря-бригандины из Минусинской котловины

[Худяков, 1991, с. 89, рис. 2, 1 , 2 ; 3, 1 , 2 ; 4]. Подобные пластины найдены в могилах XVII в. на р. Чулым [Рад-лов, 1989, с. 460, 478–480]. Детали пластинчатого панциря обнаружены в шаманском захоронении Ортызы-Оба [Худяков, Скобелев, 1984, с. 110, 113, рис. 6, 1–11 ].

Описание находок из с. Филимонова

Среди предметов средневекового защитного вооружения, найденных в Южной Сибири, к числу интересных находок можно отнести скопление панцирных пластин, обнаруженное в с. Филимонове Канского р-на Красноярского края. В 2012 г. Ю.А. Филипповичу поступила информация об этой находке. Согласно полученным сведениям, в 2010 г. во время проведения земляных работ на окраине села на площади 5 × 5 м, на глубине от 30 до 40 см местными жителями было обнаружено скопление «древних вещей»: 422 полностью и частично сохранившиеся однотипные железные панцирные пластины c закругленным верхним краем, 42 фрагмента более крупных пластин прямоугольной формы, 2 стремени, удила, 5 железных трехлопастных черешковых наконечников стрел, 5 железных и бронзовая пряжки, 3 витые железные цепочки, 47 бронзовых полусферических, окаймленных ободком нашивных бляшек и бронзовый «колокольчик».

Железные наконечники стрел. По форме насада все они относятся к черешковым. По сечению пера выделяются две группы. Первая включает наконечники с трехлопастным пером. По форме пера среди них выделяются три типа.

Тип 1. Удлиненно-шестиугольные (2 экз.). Длина пера 6 см, ширина – 2,8, длина черешка 3,5 см. Наконечники с остроугольным острием, массивным удлиненно-шестиугольным пером, пологими плечиками и упором. В нижней части лопастей имеются округлые отверстия (рис. 1, 1, 2 ). Подобные наконечники впервые появились у хуннов [Коновалов, 1976, табл. I, 12–15; II, 17–28]. В раннем Средневековье они применялись древними тюрками, енисейскими кыргызами и кимаками [Худяков, 1980, с. 79–80; 1986, с. 145, 185].

Тип 2. Ярусные (1 экз.). Длина пера 6 см, ширина – 2, длина черешка 2 см. Наконечник с остроугольным острием, вытянутой обособленной боевой головкой, расширенными трапециевидными лопастями, пологими плечиками и упором. На плечиках имеются овальные отверстия (рис. 1, 3 ). Ярусные наконечники были на вооружении у хуннских стрелков [Худяков, 1986, с. 31]. Они использовались носителями кокэль-ской, таштыкской, кок-пашской, верхнеобской культур и кочевниками, оставившими памятники айрыдашско-го и берельского типов [Там же, с. 70–71, 92, 111–112].

Тип 3. Удлиненно-ромбические (1 экз.). Длина пера 5,3 см, ширина – 1,2, длина черешка 4,2 см. Наконеч- ник с остроугольным острием, удлиненно-ромбическим пером, пологими плечиками и упором (рис. 1, 4). Подобные наконечники были у хуннов [Коновалов, 1976, табл. I, 1; Худяков, 1986, с. 32–33]. Они найдены на памятниках тесинского этапа, кокэльской, верхнеобской культур [Худяков, 1986, с. 54, 70, 92, 111]. В раннем Средневековье такие наконечники применялись древними тюрками, енисейскими кыргызами, кима-ками, байырку и шивэй [Худяков, 1980, табл. XXIV, 6; XXV, 4, 5; Худяков, 1986, с. 143, 183; 1991, с. 30, 52]. В эпоху развитого Средневековья они были у енисейских кыргызов, кыштымов, уйгуров [Худяков, 1997, с. 9, 32, 80–81].

Ко второй группе относится единственный наконечник с плоским пером. Он имеет остроугольное острие, вытянуто-пятиугольное перо, шипы и вогнутые плечики. Длина пера 4,3 см, ширина – 2, длина черешка 4,9 см (рис. 1, 5 ). Подобный наконечник был обнаружен в раннем тюркском захоронении на могильнике Берель [Гаврилова, 1965, с. 55, рис. 5, 7].

Несмотря на малочисленность, набор железных наконечников стрел из данной коллекции своеобразен. В его составе представлены как широко распространенные и бытовавшие в течение длительного периода типы, так и редкие формы, присутствие которых позволяет уточнить датировку и культурную принадлежно сть памятника. Наличие ярусного удлиненного наконечника с крупными овальными отверстиями дает основания для отнесения находок из с. Филимонова ко второй четверти – середине I тыс. н.э. Плоский вытянуто-пятиугольный наконечник с шипами позволяет причислить данный комплекс к памятникам берельского типа [Там же, с. 54–55].

0 2 cм

Рис. 1. Железные наконечники стрел.

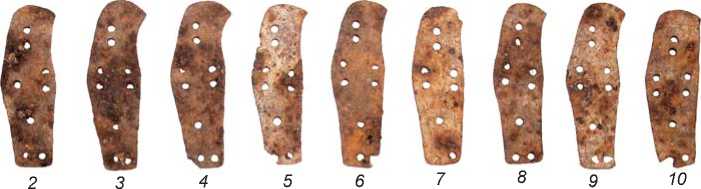

Железные панцирные пластины. Среди них большая часть относится к первому типу. Эти пластины можно назвать «фигурными». Их закругленная и скошенная в одну сторону верхняя часть образует своего рода «гребень», средняя расширена, а нижняя несколько сужается к прямо срезанному концу. На пластинах имеются четыре пары округлых отверстий: одна вдоль нижнего края, две по боковым сторонам в расширенной части и одна по средней оси ближе к верхнему закругленному краю. Еще одно отверстие расположено в нижней трети пластины (рис. 2).

Высота пластин 5,9–6,3 см, ширина «гребня» 1,6–1,9, средней (расширенной) части 2, нижней 1,3–1,4, толщина с учетом коррозии металла 0,07–0,09 см. Диаметр отверстий 0,26–0,30 см. Масса всех пластин данной формы 1,796 кг. Были взвешены отдельно полностью сохранившиеся пластины. Масса одной составляет ок. 5 г.

Подобные пластины известны на территории Восточного Туркестана, Средней Азии и Восточной Европы [Кубарев, 2007, рис. 10–12]. По мнению М.В. Горелика, они относятся к V–VI вв. н.э. [1993, с. 170].

Судя по форме и расположению отверстий, пластины в составе панцирного защитного покрытия располагались вертикально, закругленным «гребнем» вверх. Они соединялись в горизонтальные ряды с помощью кожаных ремешков. Каждый ряд частично перекрывал вышерасположенный.

Из остальных 42 фрагментов удалось выделить три типа пластин, которые имеют черты, сближающие их между собой, но различаются по длине и изгибу. Ко второму типу относятся пластины прямоугольных очертаний со слегка закругленным верхним краем. Все они сохранились фрагментарно. Удалось склеить 23 фрагмента и получить 15 частей не менее чем от девяти пластин. Их длина 31 см, ширина 3,1 см. Эти пластины имеют некоторый изгиб по длинной оси. В нижней трети они изогнуты в одну сторону, а в верхней части в противоположную. По длинным сторонам пластины имеется по шесть пар округлых отверстий, у верхнего края – одна, расположенная перпендикулярно ему, вдоль нижнего – четыре отверстия.

К третьему типу можно отнести единичную находку. Длина сохранившейся части пластины 12,2 см, ширина – 3,1 см. Пластина с обломанным верхним и прямым нижним краем. Вдоль длинных сторон есть по три пары округлых отверстий. Часть из них обломана. На верхнем крае сохранилось одно округлое отверстие. Вероятно, первоначально их было два и они располагались по вертикали. Вдоль нижнего края расположено три отверстия (рис. 3, 2 ).

К четвертому типу пластин также можно отнести единичную находку, представленную фрагментом. Его длина 16,2 см, ширина 2,8 см. Пластина имеет слабый изгиб по длинной оси. У нее обломаны верхний и ниж-

1ШШ«

2 cм

21 22 23 24 25 26 27 28 29

Рис. 2. Железные панцирные пластины.

ний края. Вероятно, длина пластины составляла ок. 20 см. Вдоль длинных сторон первоначально было по две пары округлых отверстий. Внизу пластины три отверстия полностью или частично обломаны. Вверху находится пара отверстий, расположенная перпендикулярно верхнему краю. Они повреждены. По линии излома в средней части пластины, напротив пары округлых отверстий имеется еще одно, дополнительное (рис. 3, 1 ).

Длинные прямоугольные пластины второго – четвертого типов, вероятно, должны были входить в состав ламеллярного панцирного доспеха.

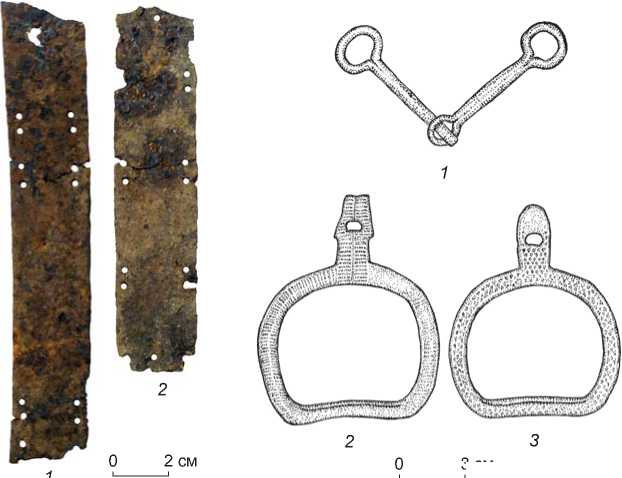

Железные стремена. Оба стремени пластинчатые, с широким полукруглым про емом и узкой горизонтальной подножкой на его нижней части, орнаментированные вдавле-ниями по всей поверхности с одной стороны. Они имеют пластинчатые петли разной формы. У одного стремени петля увенчана трапециевидным навершием, на котором располагается овальное отверстие для путлища; у другого она полуовальной формы также с овальным отвер-

3 cм

Рис. 4. Железные удила ( 1 ) и стремена ( 2 , 3 ).

Рис. 3. Железные панцирные пластины.

стием. Стремена несколько различаются и размерами: у первого высота с петлей 20 см, ширина проема 16 см; у второго – соответственно 19 и 15 см (рис. 4, 2, 3 ).

В 1917 г. подобное стремя из Минусинской котловины опубликовал А.М. Тальгрен [Tallgren, 1917, des. 86]. В 1965 г. А.А. Гаврилова на материалах могильника Кудыргэ в Горном Алтае выделила в отдельный тип стремя необычной формы: «с прямоугольным ушком, без шейки, сделано из широкой пластины, расплющенной в верхней части, для подножки, имеющей Т-образное сечение» [1965, с. 34, табл. XIV, 7]. Исследовательница отнесла его к кудыргинскому типу памятников VI–VII вв. [Там же, с. 60; табл. XXXI]. В 1973 г. такие стремена были оценены как одно из важнейших изобретений раннего Средневековья [Амброз, 1973, с. 83]. В 1982 г. подобные находки из впускного погребения с конем в кургане Улуг-Хо-рум изучил В.А. Грач, который отнес их к концу V – середине VI в. н.э. [Грач, 1982, с. 158, 160]. В 1990 г. было опубликовано аналогичное стремя из Среднего Поволжья, датированное тем же периодом [Измайлов, 1990, с. 62–63]. Т.Н. Троицкая и А.В. Новиков изучили подобные находки с верхнеобского памятника Кро-халевка-23 [1998, с. 45, рис. 23, 13 , 14 ]. Ю.В. Гричан и Ю.А. Плотников опубликовали орнаментированное стремя такой формы из с. Каракол [1999].

Большая часть исследователей считает, что данный тип железных стремян самый ранний, характерный для кочевнических культур степей Евразии в конце V – первой половине VI в. н.э. Распространение однотипных стремян на столь широкой территории от Забайкалья до Среднего Поволжья, включая Саяно-Алтай и Западную Сибирь, можно связать с образованием Первого Тюркского каганата, объединившего эти обширные земли, когда древнетюркское вооружение и конское снаряжение стали активно заимствоваться. Хронология распространения стремян в Евразии была обоснована С.И. Вайнштейном [1972, с. 129–130]. Судя по аналогиям, стремена, найденные в с. Филимонове, относятся к V–VI вв. н.э.

Железные удила. Они двусоставные, с однокольчатыми окончаниями звеньев (рис. 4, 1 ). Такие удила имеются в кудыргинском комплексе [Гаврилова, 1965, с. 58, 61].

Железные обоймы ножен. Одна из них представляет собой пластину с заклепками, в петлю которой продето звено витой цепочки. Длина обоймы 6 см, ширина – 4,5 см. Другая обойма имеет вытянутую прямоугольную форму, в прикрепленную к ней петлю продето звено цепочки с округлыми окончаниями и витой средней частью. Длина обоймы 5,6 см, ширина – 0,6, длина звена цепочки 3 см (рис. 5, 1). Близкие по форме обоймы с витыми звеньями цепочек обнаружены в погребениях верхнеобской культуры Ближние Ел-баны XII и XIV и во впускном погребении в урочище Пазырык [Грязнов, 1956, с. 101, 103–104, табл. XXXII, 1, 22; XLI, 10; Гаврилова, 1965, с. 52, рис. 3, 5–7]. Подобные звенья были найдены на памятнике Кок-Паш в Восточном Алтае [Бобров, Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, рис. 35, 7–9]. Схожие цепочки для ножен известны в материалах верхнеобской и релкин-ской культур [Троицкая, Новиков, 1998, с. 44]. Еще одна находка представляет собой цепочку соединенных между собой витых звеньев разной величины. Ее длина 9 см, ширина до 0,8 см.

Железные пряжки. Среди них имеются образцы с неподвижным шпеньком на рамке. Ее боковые стороны были соединены таким образом, что образовалось два треугольных проема с закругленными углами для продевания поясного ремня, который должен был крепиться через отверстие на неподвижный шпенек. У одной пряжки оба проема одинаковые. Ее длина со шпеньком 5,8 см, ширина проемов 2,3 см. У второй пряжки проем со шпеньком заметно шире другого, на который крепится ремень. Ее длина 5,5 см, ширина переднего проема 4, заднего – 2,7 см (рис. 5, 3 , 4 ). Две железные пряжки с неподвижным шпеньком имеют трапециевидную рамку.

В коллекции представлены и железные пряжки с подвижным язычком. Одна из них имеет рамку квадратной формы. Конец подвижного язычка несколько выступает за нее (рис. 5, 6 ). Длина рамки 2,8 см, ширина – 2,7 см. Две другие пряжки сохранились не полностью. Одна представлена подпрямоугольной рамкой, на которой крепился язычок. Ее длина 3 см, ширина – 2,8 см. У другой пряжки сохранились три части рамки подпрямоугольной формы с закругленными углами и подвижный язычок. Длина рамки 3 см, ширина сохранившейся части – 2,4 см (рис. 5, 2 , 5 ).

12 3

Рис. 5. Обойма ножен ( 1 ) и пряжки ( 2–6 ).

0 2 cм

Бронзовая пряжка. Она имеет овальный проем, подвижный язычок, прямоугольное основание и неподвижный полуовальный щиток с заостренным концом. Ее длина со щитком 4,3 см, ширина рамки 2,6 см (рис. 6, 3 ).

Бронзовые бляшки. Они имеют полусферическую выпуклость в центре, неширокий ободок и перекладину с внутренней стороны (рис. 6, 1, 2 ). Диаметр бляшек 1,5–1,7 см, высота 0,3–0,4 см. Близкие по форме бляшки известны в материалах большереченской, саргатской культур и тесинского этапа, а без ободка – в кок-пашском и кудыргинском комплексах [Гаврилова, 1965, табл. XV, 2 ; Бобров, Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, рис. 43, 12–15 , 18–21 , 29–33 ].

В числе бронзовых изделий из с. Филимонова имеется конусовидный предмет с пластинчатой петлей на вершине, который похож на колокольчик. Его диаметр 2,4 см, высота 1,4 см (рис. 6, 4 ).

Датировка, культурная принадлежность и функциональное назначение памятника

Найденное в с. Филимонове скопление предметов вооружения, воинского и конского снаряжения содержит разнообразные вещи, одни из которых бытовали короткий период в середине I тыс. н.э., другие – в течение всего раннего Средневековья. Ко второй четверти – середине I тыс. н.э. можно отнести трехлопастный наконечник с узким вытянутым ярусным пером и плоский наконечник с вытянуто-пятиугольным пером и шипами [Гаврилова, 1965, рис. 3, 2 ; 5, 7 ]. Среди предметов защитного вооружения серединой I тыс. н.э. следует датировать набор разнотипных, в т.ч. «фигурных», панцирных пластин [Горелик, 1993, с. 170]. К этому же времени относятся обоймы ножен с витыми цепочками [Гаврилова, 1965, рис. 3, 5–7] и стремена [Грач, 1982, с. 160; Гричан, Плотников, 1999, с. 77; Измайлов, 1990, с. 65]. На основе имеющихся аналогий Филимонов-ский комплекс можно датировать в пределах конца V – третьей четверти VI в. н.э. Другие предметы этой коллекции были в употреблении в течение всего раннего Средневековья. Однако их присутствие в составе находок из Филимонова не противоречит предложенной датировке.

Железные наконечники стрел, панцирные пластины, удила и стремена, относящиеся к середине I тыс. н.э., находят аналогии в древнетюркских бе-рельском и кудыргинском комплексах [Гаврилова, 1965, рис. 5, 7, табл. XIV, 7]. Наличие «фигурных» панцирных пластин может свидетельствовать о контактах с населением Восточного Туркестана и Средней Азии, где в середине I тыс. н.э. были распространены ламеллярные панцири с подобными пластинами.

2 cм

Рис. 6. Бронзовые бляшки ( 1 , 2 ), пряжка ( 3 ) и «колокольчик» ( 4 ).

В то же время железные витые цепочки, бронзовые полусферические бляшки находят аналогии в предметных комплексах таштыкской, кок-пашской и кокэль-ской культур [Бобров, Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, рис. 6, 15 ; 12, 17 , 18 ; 35, 7 ]. Некоторое сходство прослеживается между железными пряжками с неподвижным шпеньком из с. Филимонова и с памятников тесинского этапа и кокэльской культуры. Судя по набору железных наконечников стрел, панцирных пластин и стремян, большая часть предметов из с. Филимонова принадлежит культуре древних тюрок на кудыргинском этапе ее развития. Таштыкские артефакты представлены в небольшом количестве.

На наш взгляд, коллекцию, найденную на окраине с. Филимонова, можно оценить как «оружейный клад». Традиция сокрытия подобных «кладов» восходит к эпохе палеометалла, когда было принято таким образом сохранять бронзовые изделия, предназначенные для переплавки. В тесинское время в Минусинской котловине стали зарывать не только предметы торевтики, но и вооружение. Согласно одной из гипотез, эти «оружейные клады» служили подношениями древнего и средневекового населения высшим силам. В лесной зоне Западной Сибири такие памятники были святилищами угорских и самодийских племен [Плотников, 1987, с. 131]. На Енисее предметы защитного вооружения клали в тайники в течение всего Средневековья [Горелик, 1983, с. 251].

Находка из с. Филимонова свидетельствует о том, что традиция включать доспехи в состав «оружейных кладов» появилась в Южной Сибири на рубеже эпох палеометалла и Средневековья. Этот «клад» содержит своеобразный набор предметов вооружения, воинского снаряжения и конской сбруи, отличающий его от тесинских и средневековых тайников в Минусинской котловине и Туве. Он мог принадлежать воину из местных племен кыргызского государства на Енисее.

Реконструкция доспеха из Филимонова

На основе имеющихся в составе коллекции разнотипных железных пластин Ю.А. Филипповичем была осуществлена предметная реконструкция ламеллярного панциря. Он дополнен защитным покрытием шеи и шлемом с кольчужной бармицей (рис. 7). Защита корпус а включает прямоугольный нагрудник, который представляет собой горизонтальный ряд из вертикально расположенных, соединенных ремешками пластин третьего типа из числа найденных в Филимонове. Он окаймлен с нижней и боковых сторон кожаной окантовкой, прошитой ремешком. Нагрудник соединен с частично перекрывающим

Рис. 7. Реконструкция доспеха по пластинам из с. Филимонова, выполненная Ю.А. Филипповичем.

его по нижнему краю защитным покрытием корпуса, которое состоит из горизонтального ряда вертикально расположенных пластин второго типа. Они скреплены ремешками и окаймлены кожаной окантовкой по нижнему краю и частично по верхнему. Оплечья состоят из горизонтальных рядов (по шесть в каждом) вертикально расположенных закругленными «гребнями» вверх «фигурных» пластин первого типа. Они связаны между собой ремешками и окаймлены с нижней и боковых сторон кожаной окантовкой. Каждый ряд, кроме самого верхнего, частично перекрывает «гребнями» вышерасположенный. Нижний край оплечий оформлен шелковой орнаментированной оторочкой. Оплечья соединены между собой кожаными ремешками. Покрытия ног состоят из таких же горизонтальных рядов (по девять с каждой стороны) «фигурных» пластин. Нижние края также окаймлены шелковой орнаментированной оторочкой. Панцирь дополнительно стягивается воинским поясом с металлической пряжкой, накладками и бляшками.

Заключение

Предметы вооружения, воинского и конского снаряжения, найденные в с. Филимонове, свидетельствуют о том, что долина р. Кан на рубеже эпох палеометал-ла и Средневековья не оставалась в стороне от событий, связанных с завоевательной политикой древних тюрок в период Первого Тюркского каганата. По сведениям китайских источников, в 554–555 гг. тюркский Муган-каган «на севере покорил Цигу и привел в трепет все владения, лежащие за границею» [Бичурин, 1998, с. 233]. Енисейские кыргызы попали в вассальную зависимость от тюрок. Минусинская котловина стала базой оружейного производства для тюркских каганов. Производимое кыргызами «оружие крайне острое, постоянно вывозят к Ту-кюе» [Там же, с. 360]. Однако уже в 581 г. в результате междоусобицы и ослабления каганата енисейские кыргызы освободились от вассальной зависимости. В дальнейшем древние тюрки вновь покорили их уже в начале VIII в. Вероятнее всего, древнетюркский ламеллярный панцирь и конское убранство с ранними стременами могли попасть в долину р. Кан в период зависимости енисейских кыргызов от правителей Первого Тюркского каганата с 555 по 581 г. н.э. Когда каганат утратил свое военное превосходство над кочевниками Центральной Азии и распался, возможность попадания таких вещей на во сточную окраину государства енисейских кыргызов стала менее вероятной.

Список литературы Средневековый панцирь из Южной Сибири

- Амброз А.К. Стремена и седла раннего средневековья как хронологический показатель (IV-VIII)//СА. -1973. -№ 4. -С. 81-99.

- Бичурин Н.Я Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. -Алматы: Жалын баспасы, 1998. -Т. I. -390 с.

- Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А. Восточный Алтай в эпоху Великого переселения народов (III-VII века). -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. -224 с.

- Вайнштейн С.И Историческая этнография тувинцев. -М.: Наука, 1972. -314 с.

- Гаврилова А.А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. -М.; Л.: Наука, 1965. -146 с.