Средний палеолит Аравии

Автор: Деревянко А.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена вопросам формирования и развития культуры среднего палеолита на Аравийском полуострове, который являлся одной из основных транзитных территорий для миграций человека и животных между Африкой и Евразией в конце среднего - первой половине верхнего плейстоцена. Расселение среднепалеолитического человека в Аравии было детерминировано периодическими изменениями природно-климатических условий и связанными с этим колебаниями уровня Мирового океана в Баб-эль-Мандебском проливе. Ключевую роль в среднем палеолите региона играли индустрии афро-аравийского нубийского технокомплекса с характерными признаками нубийской леваллуазской технологии, создателями которой были люди современного физического типа, мигрировавшие с африканского континента. В контексте аравийских материалов в статье рассматриваются некоторые аспекты моно- и полицентрической моделей происхождения человека современного физического вида. На основе комплекса антропологических, археологических и палеогенетических данных сделано предположение о том, что современное человечество сформировалось в результате гибридизации как минимум четырех родственных таксонов, развивавшихся в Африке и Евразии. Рассмотрена возможность расселения Homo sapiens, двигавшихся из Африки через Аравийский полуостров, в Юго-Восточной Азии и Австралии в период 70-50 тыс. л.н.

Аридизация, плювиалы, плейстоцен, леваллуазское расщепление, бифасы, афро-аравийский нубийский комплекс

Короткий адрес: https://sciup.org/145145781

IDR: 145145781 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.4.003-025

Текст научной статьи Средний палеолит Аравии

Основные среднепалеолитические местонахождения Аравии

Аравийский полуостров, как и Левантийский коридор, в силу своего географического положения был важнейшей транзитной территорией для животных и человека, мигрировавших между Африкой и Евразией. Возможность миграций через Аравию детерминировалась природно-климатическими условиями. Более 3 млн км2 территории полуострова покрыто пустынями. В периоды похолодания в Аравии формировался аридный климат, происходило понижение уровня моря и Баб-эль-Мандебский пролив пересыхал или между африканскими и аравийскими берегами образовывались большие участки суши с небольшими протоками, которые не были непреодолимой преградой для мигрировавших человека и животных. При аридизации климата на полуострове, особенно во внутренних районах, усиливалось опустынивание. Территории для комфортного проживания сокращались, и человеческие сообщества сосредоточивались вокруг палеоозер – в рефугиумах, где были водные источники. Длительное проживание человеческих коллективов в изоляции обусловливало появление новых технологий первичной и вторичной обработки камня. Во время плювиалов расширялась территория обитания человека и животных, происходили более интенсивные миграции внутри Аравийского полуострова. Передвижение между Африкой и Евразией было затруднено ввиду повышения уровня моря: Баб-эль-Мандебский пролив становился серьезным препятствием.

По природным условиям Аравия относится к Сахаро-Аравийской фитогеографической области. Наиболее благоприятными для заселения полуострова человеком в среднем палеолите с этой точки зрения были МИС 5е, 5а* и первая половина МИС 3 [Sanlaville, 1992; Rose, 2004; Rosenberg et al., 2012; Drake, Breeze, Parker, 2013; и др.]. Когда происходило озеленение территорий Аравии и Леванта, в Сахаре и в Северной Африке позднее 115 тыс. л.н. была сильная засуха [Drake, Breeze, Parker, 2013]. В период МИС 5.2 (100–90 тыс. л.н.) Аравия подверглась значительной аридизации [Preusser, 2009]. В первой половине МИС 3 (55–50 тыс. л.н.) условия обитания человека здесь несколько улучшились, о чем свидетельствуют местонахождения в районе вади Сурдуд в западной части [Delagnes et al., 2012] и Джебель-Фая 1 (верхние культурные слои) в восточной части полуострова [Armitage et al., 2011]. Оба местонахож- дения находились в своего рода рефугиумах с надежными источниками воды.

Для миграционных процессов наиболее благоприятными были периоды, когда плювиальные и аридные условия в разных частях региона не совпадали. Особенности экологической обстановки на Аравийском полуострове не могли не отразиться на специфике его заселения человеком и технико-типологическом индустриальном комплексе в среднем палеолите. Необходимо отметить возможность неоднократных миграций человека из Африки в Аравию в конце среднего – верхнем плейстоцене и большое разнообразие индустрий, которое было обусловлено продолжительным изолированным проживанием человеческих популяций вокруг палеоозер в экстремально засушливые периоды. С потеплением и увлажнением климата аридные степи и пустыни превращались в полуарид-ную саванну, значительно расширялись территории комфортного обитания человека, он мог мигрировать не только по всему полуострову, но и из Африки в Аравию и в обратном направлении [Rosenberg et al., 2011, 2012], а также на соседние территории.

Таким образом, в позднем плейстоцене было несколько периодов потепления климата, во время которых усиливалась влажно сть. Человек заселял не только оазисы, но и пустынные территории Аравии. Особенно благоприятным для этого был начальный период последнего интергляциала, когда на полуострове установился теплый и влажный климат, а на значительной территории Северо-Восточной Африки – аридный. Во время похолодания и аридизации в Аравии происходило сокращение населения. Вследствие длительного проживания охотников-собирателей в изолированных природно-климатических нишах усиливалась технологическая дивергенция и формировались локальные среднепалеолитические индустрии. В период, когда климатические условия в Леванте и Аравии существенно различались, охотники-собиратели перемещались в районы с более благоприятным климатом, и миграции с севера на юг и в обратном направлении становились более интенсивными.

Динамика движения миграционных потоков между Африкой и Аравией во многом зависела от изменения уровня моря. При понижении уровня моря в Аравии образовывались значительные по площади приморские равнины, которые заселялись людьми. Но при повышении уровня моря происходил обратный процесс: море поглощало приморские территории, в частности, участки, где находились палеолитические местонахождения. Поэтому стоянки, возникшие во время регрессии моря, в настоящее время недоступны для исследования археологами. Наиболее благоприятными для перемещений людей из Африки в Аравию и внутри самой Аравии, как отмечалось, были периоды потепления и увлажнения, но в это же время расширялся и пролив, отделявший юг Аравии от Африки. Такое несовпадение по климатическим условиям разных частей региона определяло специфику расселения человека в Аравии в эпоху плейстоцена.

В Аравии не найдены палеоантропологические материалы, представляющие нижний и средний плейстоцен. Наиболее многочисленные раннепалеолитические местонахождения на этой территории относятся к ашелю [Petraglia, 2003]. Некоторое количество раннепалеолитических местонахождений с галечно-отщепной и ашельской индустрией открыто в Аравии советско-йеменской экспедицией, которая работала с 1992 г. в течение 20 лет. Результаты ее исследований обобщены Х.А. Амирхановым в многочисленных статьях и двух монографиях [1991, 2006]. Наиболее ранние палеолитические местонахождения с галечно-отщепной индустрией, найденные участниками экспедиции, относятся к 1,65–1,35 млн л.н. [Амирханов, 2006]. Во время полевых работ наряду с местонахождениями с галечно-отщепной индустрией был обнаружен 21 памятник с ашельской индустрией. Из них четыре местонахождения – Мешхед I, III, IV, V – причислены к стратифицированным стоянкам.

Памятники в различном геоморфологическом положении с ашельской индустрией исследовались Х.А. Амирхановым в нескольких провинциях Южного Йемена. Они образуют несколько групп, ориентированных в направлении запад – восток. Крайнюю на востоке группу составляют местонахождения, которые расположены в вади Дауан, на западе – в местности Джебель-Тала. Их разделяет расстояние ок. 700 км.

Всего на стоянках обнаружены 342 артефакта, из которых 52 отнесены к бифасам или частично подготовленным изделиям этого типа. Большая часть находок – отходы производства орудий или результаты опробования исходного материала. Среди орудийного набора преобладают скребла различной модификации.

Продукты первичного расщепления на ашель-ских местонахождениях Южной Аравии представлены в о сновном одноплощадочными нуклеусами. Двуплощадочных ядрищ найдено немного. Небольшое количество нуклеусов не имеет специально подготовленной ударной площадки, удары отбойником нано сились по естественной поверхности. У большинства ударная площадка оформлена одним или двумя поперечными сколами. Нередко отбивные поверхности образуют с фронтом скалывания острый угол. Дополнительная подправка ударной площадки не производилась. С нуклеусов скалывались параллельно или субпараллельно массивные пластины и пластинчатые отщепы. Х.А. Амирханов отмечает: «Во-первых, тут не приходится говорить о заимствовании данной техники, так как она возникла очень рано и становление ее диктовалось особенностями местного сырья. Во-вторых, внедрение техники субпараллельного скалывания не привело здесь к качественному изменению индустрии и значительному убыстрению дальнейшего развития палеолитической культуры. Леваллуазская в широком понимании техника раскалывания совмещается тут с широким использованием орудий, изготовленных в бифасиальной технике» [Там же, с. 142].

Ашельские материалы Южной Аравии, с нашей точки зрения, являются особым и ярким свидетельством того, что ашель – не культура, а индустрия. В связи с этим важно остановиться на вопросе о времени появления бифасиальной техники в Аравии. Х.А. Амирханов делит ашельские местонахождения Южной Аравии по технико-типологическим критериям на ранние и поздние. Раннеашельские местонахождения, по его мнению, могут относиться к одной из стадий первой половины ашеля, а позднеашель-ские – к одному из этапов второй половины эпохи. Материалы стратифицированных памятников мешхедской группы, датируемые 450–410 тыс. л.н., могут принадлежать первой половине ашеля [Там же, с. 288]. К раннеашельским Х.А. Амирханов причислил и местонахождение Джоль-Урум I.

Все открытые экспедицией Х.А. Амирханова ашельские местонахождения, по нашему мнению, составляют единое целое. На них не обнаружено типичных для Африки и Ближнего Востока кливеров. Все бифасы в целом однотипны; их изготавливали из галек или крупных отдельностей, но не из отщепов. Орудийный набор представлен в основном скреблами различных модификаций и чопперами. Ашельские материалы Южной Аравии образуют очень своеобразный гомогенный комплекс. Единственная TL-дата получена для местонахождения Мешхед III по образцу из слоя, лежащего ниже культуросодержащего, следовательно, возраст последнего не должен превышать 450 тыс. лет. Еще одно ашельское местонахождение открыто в подножии Джебель-Тала; оно датировано на основании типологии инвентаря 250–100 тыс. л.н. [Report…, 1965]. Позднее экспедицией Х.А. Амирханова в этом районе были обнаружены еще три ашельских местонахождения, коллекции которых по технико-типологическим показателям не отличались от инвентаря, обнаруженного ранее и на других ашельских местонахождениях Южной Аравии. Поэтому южно-аравийские ашельские местонахождения можно датировать периодом 450–130 тыс. л.н.

Cоветско-йеменской экспедицией Х.А. Амирханова среднепалеолитические местонахождения были открыты в основном в Западном Хадрамауте (вади Дауан и вади Аль-Габр). Всего обнаружено 11 местонахождений с поверхностным залеганием культуросодержащего горизонта. Х.А. Амирханов объединил их в одну культурно-хронологическую группу на основании единства памятников по геоморфологической позиции и технико-типологическим характеристикам, близости исходного первичного сырья, степени пати-низации и выветрелости поверхности изделий [2006].

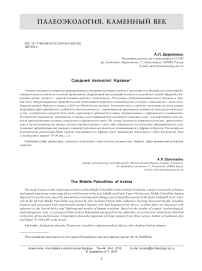

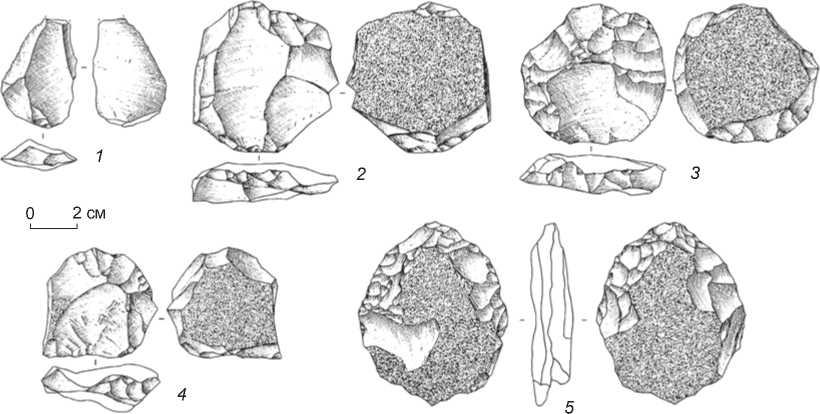

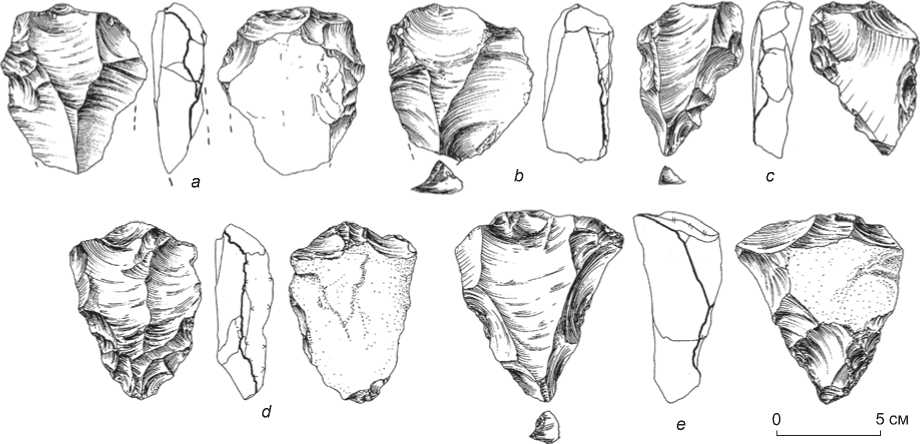

Техника первичной обработки нуклеусов на всех местонахождениях основывалась преимущественно на принципе субпараллельного расщепления. Индекс леваллуа на всех стоянках, по мнению Х.А. Амирханова, не выходит за пределы значений, характерных для классических леваллуазских индустрий [Там же, с. 296]. Нуклеусы по большей части одноплощадочные и подпризматические, предназначенные для получения пластинчатых заготовок (рис. 1, 10–12 ). Х.А. Амирханов выделяет такую очень важную особенность, как наличие специально подправленной ударной площадки на небольшом количестве ядрищ. Отсутствие следов дополнительной обработки ударных площадок он считает одним из оснований для отнесения среднепалеолитической

Рис. 1. Среднепалеолитические изделия, обнаруженные в Йемене (по: [Амирханов, 2006]).

1 – 3 , 8 , 9 – скребла; 4 – резец; 5 – 7 – леваллуазские остроконечники;

10 , 12 – одноплощадочные нуклеусы; 11 – двуплощадочный подпризматический нуклеус; 13 – веерообразный нуклеус.

индустрии Хадрамаута к леваллуазской нефасетиро-ванной фации. Среди нуклеусов отмечены и дисковидные формы.

В среднем палеолите Центральной и Северной Аравии некоторые исследователи выделяют три варианта индустрии: мустье ашельской традиции, галечное мустье и атер [Petraglia, Alsharekh, 2015]. В связи с употреблением термина «мустье» они выражают сомнение в корректности его использования по отношению к материалам Аравии: «Несмотря на общее сходство в технологии нуклеусов и отщепов, аравийские “мустьерские” коллекции не являются прямыми эквивалентами левантийского и загросского мустье» [Ibid., p. 679]. С нашей точки зрения, в Аравии, как и в Леванте, не было мустьерской индустрии [Деревянко, 2016а, б, в].

В пустыне Нефуд на севере Саудовской Аравии открыто три среднепалеолитических местонахождения в районе палеоозера Джуббах [Petraglia et al., 2011, 2012]. Поселения располагались по берегам озера, поросшего травой с отдельными деревьями. Время расселения гомининов соответствует влажным и теплым периодам МИС 7 и 5. Стратиграфическая последовательность включала эоловые, калькретовые отложения, палеосоли и погребенную почву. Муль-тидисциплинарными исследованиями установлено, что во время пика выпадения дождей в период МИС 5е площадь озера достигала 76 км2.

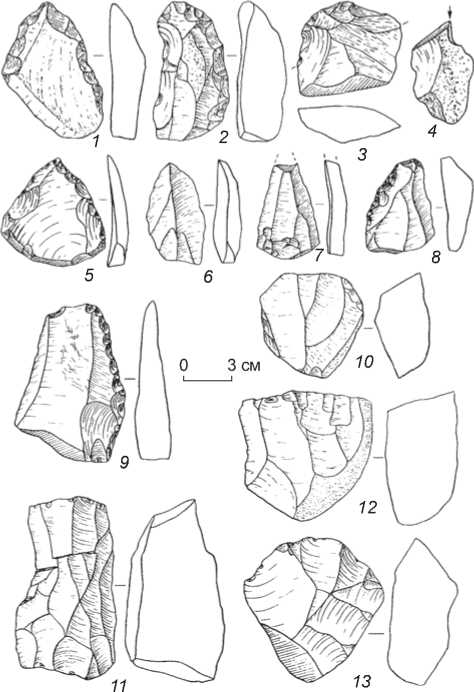

На наиболее раннем местонахождении Джебель-Каттар 1 (JQ-1) выделены два культуросодержащих горизонта. Из нижнего горизонта, который залегает в верхней части погребенной почвы, отнесенной исследователями к МИС 7, удалось извлечь 28 артефактов, изготовленных в основном из кварца и кварцита (68 %). Все находки представлены отщепами, среди которых выделены леваллуазские формы с фасети-рованной ударной площадкой (рис. 2, 10 ). Отщепы, как правило, небольших размеров – ок. 3 см. Исследователи объясняют это тем, что кварц и кварцит, которые преимущественно использовались на данном местонахождении, встречались в виде отдельных включений небольших размеров. Для этого слоя получена OSL-дата 211 ± 16 тыс. л.н.

На местонахождении Джебель-Каттар 1 в нечетком стратиграфическом положении зафиксировано 518 артефактов. В низах отложений, классифицированных как палеосоль периода МИС 5а, зафиксирован второй культуросодержащий горизонт с залеганием находок in situ . Для периода формирования этого горизонта были характерны ландшафты со смешанной травянистой растительностью типа С 3 и небольшими включениями древесной растительности. Эти ландшафты свидетельствуют об изменениях климата в сторону аридизации.

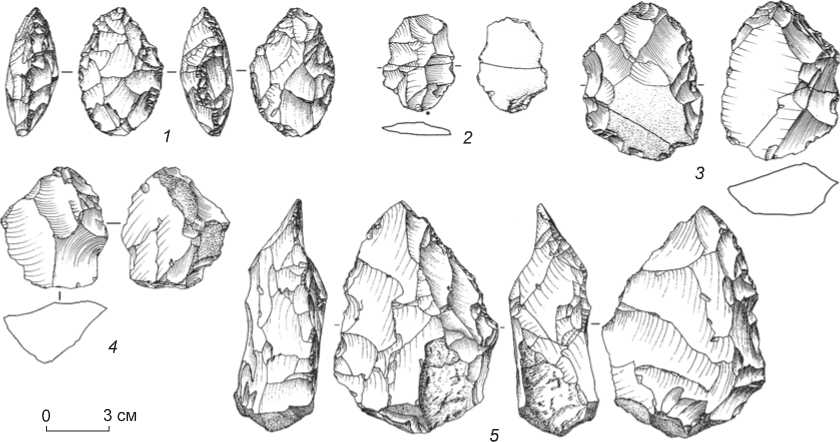

В верхнем культуросодержащем слое местонахождения Джебель-Каттар 1 обнаружены 114 артефактов

0 2 cм

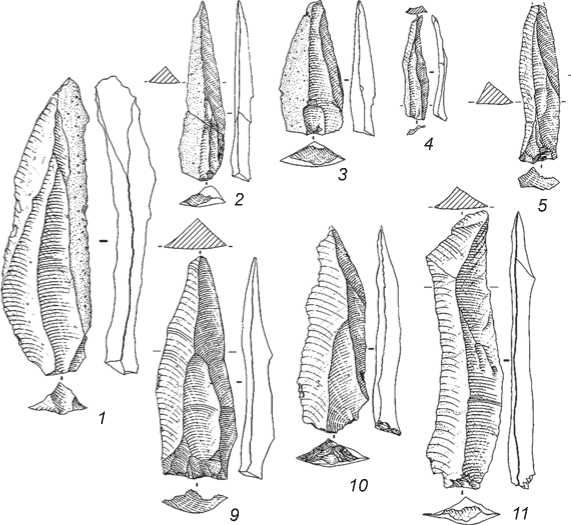

Рис. 2. Каменные изделия из местонахождения Джебель-Каттар 1 (JQ-1) (по: [Petraglia et al., 2012]).

1–4 – псевдолеваллуазские остроконечники; 5, 6 – леваллуазские отщепы; 7–9 – отщепы; 10 – леваллуазский отщеп с фасетирован-ной площадкой.

небольших размеров, из которых 95 представляли собой дебитаж, 9 – нуклеусы, 10 – ретушированные орудия, изготовленные в основном из кварца и кварцита (89 %). Нуклеусы небольшие, леваллуазского типа: дисковидные, радиальные, односторонние для скалывания атипичных леваллуазских остроконечников. Следы фасетирования зафиксированы на 19 % заго-товок-отщепов. У десяти изделий ретушь нанесена по одному краю с дорсальной и вентральной стороны. Один псевдолеваллуазский остроконечник имеет двустороннюю ретушь. По мнению исследователей, техника первичного расщепления предусматривала снятие коротких отщепов с дисковидных нуклеусов и скалывание отщепов и псевдолеваллуазских остроконечников с односторонних радиальных нуклеусов, имеющих фасетированную ударную площадку (рис. 2, 1–6 ) [Petraglia et al., 2012, p. 7]. Дата для данного культуросодержащего горизонта 95 ± 7 тыс. л.н.

Местонахождение Джебель-Катефех 1 (JKF-1) расположено в 800 м к востоку от возвышенности Джебель. Артефакты залегали на поверхно сти на вершине холма и его склонах. Всего было собрано 923 изделия. В дальнейшем исследователи заложили траншею шириной 2 и длиной 12 м. В ней прослежены девять слоев, состоящих из переслаивания песка и ила, что свидетельствует о нестабильности природно-климатической обстановки – чередовании сухости и влажности.

Культуросодержащий слой залегал почти в самом низу стратиграфической последовательности, в испещренном оранжевыми прослойками горизонте Н – бледно-желтом сцементированном илом песке. В этом слое обнаружено 300 каменных изделий небольших размеров. Всего в слое и на поверхности зафиксировано 1 222 артефакта. Среди них выделены 1 113 предметов дебитажа (91 %), 99 нуклеусов (8 %) и всего 10 частично ретушированных орудий; вероятно, для выполнения различных работ использовались заготовки без дополнительной ретуши.

Из кварца и кварцита изготовлено 97 % артефактов. По мнению исследователей, подъемный материал и находки из стратифицированного слоя являются технологически однородными и составляют единую группу [Ibid., p. 8]. Нуклеусы из кварца (61 экз.) и кварцита (37 экз.) различаются типологически. Исследователи не исключают, что это связано с использованием различного сырья и размерами исходных отдельностей.

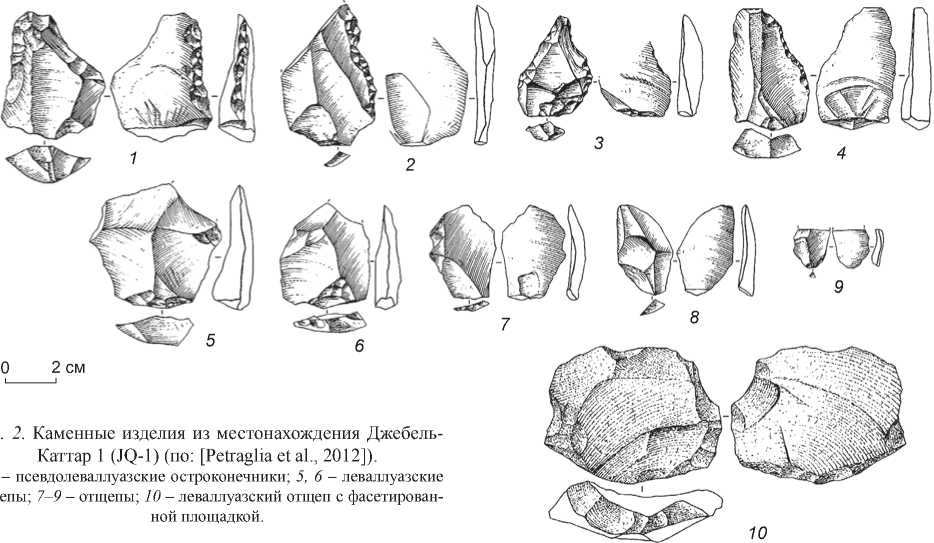

В числе нуклеусов по технико-типологическим показателям 39 отнесены к леваллуазским. Среди них выделены центростремительные с негативами не скольких снятий, с одной и двумя противолежащими ударными площадками, однонаправленные конвергентные, радиальные. С однонаправленных конвергентных леваллуазских нуклеусов скалывали леваллуазские остроконечники и отщепы треугольной формы (рис. 3). Радиальные ядрища использовались в основном для получения отщепов. Нуклеусы оформлялись не только на кварцитовых блоках, которые были легко доступным сырьем в этом районе, но и на крупных отщепах. Удалось произвести ремонтаж отдельных артефактов. Один отщеп из риолита (источник сырья не установлен) был найден в культуросодержащем слое, с ним апплицировался другой,

Рис. 3. Каменные изделия из местонахождения Джебель-Катефех 1 (JKF-1) (по: [Petraglia et al., 2012]). 1–3 – леваллуазские треугольные отщепы (псевдолеваллуазские остроконечники с фасетированной площадкой); 4 – псев-долеваллуазский остроконечник с подработанной ретушью одной стороной; 5 – леваллуазский треугольный отщеп с двугранной площадкой и негативами однонаправленных сколов; 6 – отщеп с фасетированной площадкой.

обнаруженный на поверхности, что подтверждает одновременность материала, залегавшего в слое и на современной поверхности.

Основную часть дебитажа составляют отщепы (744 экз.). На 24 % отщепов имеется фасетированная ударная площадка. Заготовок, которые были подвергнуты ретушированию, всего 11 экз. Видимо, заготовки в виде отщепов и остроконечников использовались для работы без дополнительной ретуши. Это подтверждается результатами изучения с помощью микроскопа большой мощности семи заготовок (ше сть кварцитовых и одна из кварца) с относительно хорошо сохранившимися краями. Обследованию подверглись два леваллуазских остроконечника, три леваллуазских отщепа, пластина и отщеп. На пяти находках были обнаружены следы остатков растительного или животного происхождения, следовательно, эти изделия использовались в работе с мясом или растениями. Такие следы отсутствовали только на отщепе и пластине. Исследователи предположили, что два леваллуазских остроконечника, сохранивших на поверхности остатки животного происхождения, крепились к древку [Ibid., p. 11]. По их мнению, Джебель- Катефех 1 являлась кратковременной стоянкой, дислоцированной на дюне вблизи водоема.

Для культуросодержащего слоя этого местонахождения имеется несколько OSL-дат. Ранние даты – 87 ± 6 и 86 ± 11 тыс. л.н., а также более поздние – 49 ± 5 и 53 ± 6 тыс. л.н. Исследователи считают, что образцы, которые дали поздние даты, могли попасть из вышележащего слоя.

Третье местонахождение Джебель-умм-Санман 1 (JSM-1) расположено на самой крупной возвышен- ности в этом районе, основание которой достигает в длину 7 км с севера на юг и 3 км с востока на запад. Памятник расположен на юго-восточной части холма на высоте ок. 820 м. Небольшое количество артефактов обнаружено на поверхности. В разрезе, полученном небольшим раскопом, под слоем эолового песка толщиной 5–10 см исследователям удалось выявить отложения мощностью 50–60 см, залегающие на коренном известняке. Отложения были разделены на два слоя: розово-серого (слой В) и светло-серовато-желтого (слой С) цвета. В обоих слоях обнаружены артефакты. Из слоев В и С были взяты образцы для OSL-датирования. Для слоя В установлены даты 96 ± 9 и 42 ± 9 тыс. л.н., а для слоя С – 140 ± 14 и 61 ± 8 тыс. л.н. Исследователи считают наиболее вероятным хронологический интервал для этого местонахождения 100–60 тыс. л.н. Человек расселился на этом месте во время влажного плювиала МИС 5, а в аридный период МИС 4 стоянка была погребена под песком [Ibid., p. 13–14].

Всего на стоянке обнаружены 88 артефактов: 11 поднято с поверхности и 77 извлечено из слоя. В коллекции имеются 74 находки, которые отнесены к дебитажу, 4 ретушированных изделия, а также 10 нуклеусов. В качестве сырья использовались кварцит (92 %) и кварц (5 %). Среди нуклеусов выделены три заготовки, два фрагмента и пять леваллуаз-ских ядрищ со следами центростремительных снятий от края к центру (рис. 4, 2–4 ). У 14 отщепов имелась фасетированная площадка. Среди ретушированных изделий исследователи выделили два бифаса, но, судя по изображению одного из них (рис. 4, 5 ), предмет подвергался бифасиальной обработке только по кра-

Рис. 4. Каменные изделия из местонахождения Джебель-умм-Санман 1 (JSM-1) (по: [Petraglia et al., 2012]). 1 – леваллуазский отщеп; 2–4 – нуклеусы; 5 – бифас.

ям средней и мелкой ретушью и может быть отнесен к изделиям типа скребел.

М.Д. Петраглиа с соавторами обращают внимание на то, что популяции людей могли проникать в Аравию не только через Баб-эль-Мандебский пролив, но и через Левант, Синай, равнины Месопотамии, бассейн Евфрата и Персидский залив [Ibid.]. Миграция внутри полуострова была возможна во время плювиалов, когда возникала разветвленная сеть рек и озера наполнялись водой. По мнению исследователей, разнонаправленные миграции и расселение групп анатомически современного человека в центральные районы Аравии приводили к гибридизации этих популяций с неандертальцами на северных территориях [Petraglia et al., 2011].

При нанесении на карту палеоозера Джуббах стало ясно, что оно не было изолированным и входило в разветвленную систему других палеоозер. Судя по формированию палеосолей, калькретовых отложений, которые формировались при аридном климате, природные условия в окрестностях местонахождений Джебель-Каттар 1 и Джебель-Катефех 1 были благоприятны для жизни людей. Дата 211 ± 16 тыс. л.н. для нижнего культуросодержащего горизонта Дже-бель-Каттар 1 позволяет считать данную стоянку одной из самых древних на севере Аравийского полуострова, относить ее к финалу ашело-ябрудийского периода Леванта, а также предполагать раннее обитание на ней неандертальцев [Petraglia et al., 2012, р. 16].

Две другие стоянки Джебель-Катефех 1 и Джебель-умм-Санман 1 принадлежат более позднему времени, МИС 5 и 4. По технико-типологическим характеристикам их индустрия близка к среднепалеолитическим комплексам Леванта. Использование однонаправлен- ной, однонаправленно конвергентной и центростремительной систем первичного расщепления сближает индустрию местонахождений на палеоозере Джуббах со среднепалеолитическим комплексом типа Табун С Леванта. Сравнив 55 нуклеусов из Джебель-Каттар 1, Джебель-Катефех 1, слоя С Табуна, Эль-Вада, Схула, с Африканского Рога, из Хауа Фтеа (Ливия), атерий-ской индустрии, технокомплексов среднекаменного века Африки, среднепалеолитических коллекций местонахождений Индии времени до и после извержения вулкана Тоба, М.Д. Петраглиа с соавторами выявили больше всего соответствий у ядрищ из местонахождений в районе оз. Джуббах и из слоя С Табуна. Нуклеусы из Индии, по его мнению, отличаются от таковых со среднепалеолитических стоянок, расположенных к югу от Сахары, а также стоянок на оз. Джуббах [Ibid., p. 19–20].

М.Д. Петраглиа с соавторами в связи с рассмотрением судьбы охотников-собирателей, расселявшихся в пустыне Нефуд в аридные и сверхаридные периоды, отмечали, что на Аравийском полуострове небольшие популяции среднепалеолитических гоми-нинов, вероятно, уменьшались до локального исчезновения или выживали в природных нишах-рефугиумах, что сопровождалось генетическим дрейфом [Ibid., p. 20].

На юго-западе Саудовской Аравии у оз. Мундафан в поверхностном залегании зафиксированы среднепалеолитические артефакты, в т.ч. леваллуазские нуклеусы со следами центростремительного скалывания заготовок [Crassard et al., 2013]. Материалы из этого местонахождения имели некоторые общие элементы с изделиями из района Джуббах и нубийского индустриального комплекса.

Дж. Роуз и Э. Маркс в связи с находками на северо-западе Аравии предложили оригинальный сценарий развития индустрий в районе между СевероЗападной Аравией и Южным Левантом. Поскольку на местонахождениях Джуббах и Мундафан найдены короткие леваллуазские острия с широким основанием, а в индустрии выявлены элементы радиальной стратегии расщепления нуклеусов по типу Табун С, а также элементы нубийской леваллуазской системы расщепления, то во время МИС 5, по мнению исследователей, зоны расселения левантийских и афро-аравийских охотников-собирателей могли совпадать [Rose, Marks, 2014].

Основанием для предположения о раннем расселении в Аравии людей современного анатомического вида, с точки зрения С.Дж. Армитажа с соавторами, является каменный инвентарь из палеолитического местонахождения в Джебель-Фая в Объединенных Арабских Эмиратах [Armitage et al., 2011]. Джебель-Фая – это карстовый массив длиной 10 км, возвышающийся на 350 м над ур.м. Он находится к югу от Ормузского пролива в 55 км как от Оманского, так и от Персидского залива. В северо-восточной части массива под скальным навесом, который находится на высоте 180 м над ур.м., обнаружено местонахождение Джебель-Фая (FAY-NE-1). При раскопках на стоянке выделены три палеолитических комплекса. Внизу залегал самый ранний комплекс С; для него имеются три OSL-даты: 127 ± 16, 123 ± 10 и 95 ± ± 13 тыс. л.н. Его перекрывал без четкой границы комплекс В, для которого нет даты. Выше отложений, включающих эти комплексы, залегал стерильный горизонт, перекрытый осадками с комплексом А.

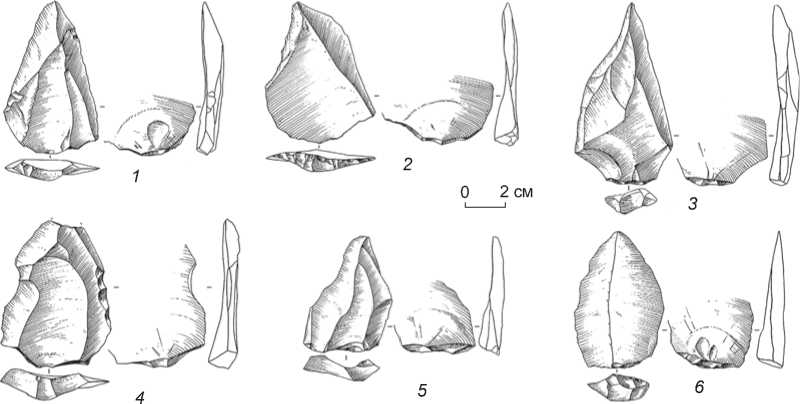

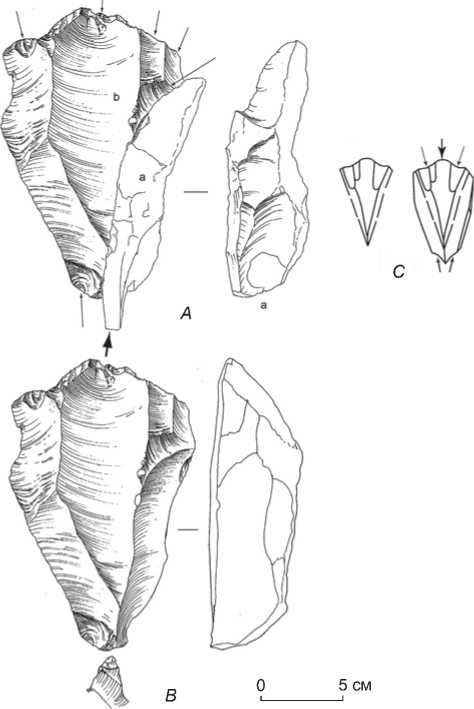

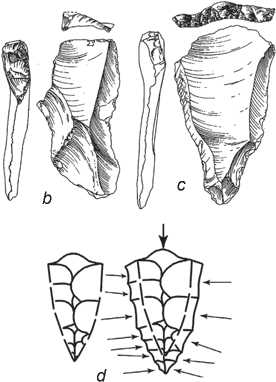

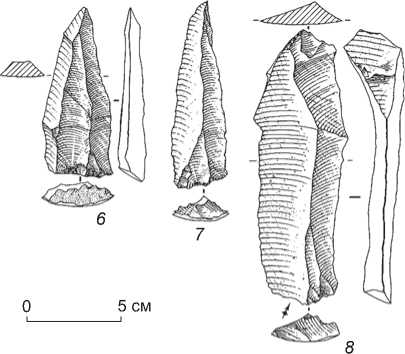

Комплекс С в первичном расщеплении характеризуется несколькими стратегиями леваллуаз-ского раскалывания, одна из которых была связана с оформлением рабочей площадки для последующего радиального снятия отщепов [Ibid., рис. 5, 2 ]. В числе заготовок имеются объемные пластины, отщепы, листовидные заготовки. Среди орудий оформлением выделяются небольшие бифасы, скребла, скребки, зубчатые изделия, резцы, перфораторы, ретушированные отщепы (рис. 5).

Комплекс В свидетельствует об отсутствии ле-валлуазской системы расщепления. Коллекция орудий включает скребла, скребки, выемчато-зубчатые изделия, резцы, перфораторы. Пластинчатые снятия редки. Заготовками для орудий служили отщепы, в т.ч. пластинчатые.

Комплекс С, как считают исследователи, ни технологически, ни типологически не связан с левантийским средним палеолитом, но имеет большое сходство с материалами стоянок Восточной и Юго-Восточной Африки. На этом основании они выдвигают предположение о том, что популяции, оставившие комплекс С, были связаны с людьми современного вида, мигрировавшими из Африки в ранний период МИС 5 [Ibid., p. 454]. С этими выводами трудно согласиться. В Восточной и Северной Африке неизвестна индустрия возрастом ориентировочно 120 тыс. лет, которая принадлежала популяциям, сохранившим традицию изготовления бифасов. Афро-аравийский индустриальный комплекс по времени, видимо, близок к комплексу Джебель-Фая С. И совсем невероятно, чтобы из Африки почти в одно и то же время двигались два потока людей современного вида с совершенно разными

Рис. 5. Каменная индустрия из местонахождения Джебель-Фая, комплекс С (по:[Armitage et al., 2011]).

1 – листовидный бифас; 2 – отщеп леваллуа; 3 – бифасиальная заготовка; 4 – радиальный нуклеус; 5 – крупный бифас.

индустриями: Джебель-Фая и афро-аравийским нубийским комплексом. М.Д. Петраглиа не исключает, что комплекс С был оставлен неизвестными гомини-нами [Petraglia, 2011].

Комплексы А и В совершенно отличались как от комплекса С, так и от индустрий сопредельных территорий. Это, видимо, можно объяснить длительной изоляцией создателей комплексов в аридный период. С.Дж. Армитаж с соавторами не исключают, что комплекс А местонахождения Джебель-Фая мог быть оставлен популяциями, которые в составе повторной миграционной волны вышли из Африки во второй половине МИС 3 во время увлажнения климата, когда образовались многочисленные водотоки, протянувшиеся от г. Ходжар до бассейна Персидского залива [Armitage et al., 2011]. С нашей точки зрения, для такого вывода нет достаточных оснований.

Комплекс В не имеет абсолютных дат, но М.Д. Пет-раглиа с учетом стратиграфического положения орудий считает возможным связывать его с периодом 95–40 тыс. л.н. [Petraglia et al., 2011]. Для комплекса А OSL-методом было получено несколько дат: 38,6 ± 3,1 и 40,2 ± 3 тыс. л.н.; для трех находок из вышележащего стерильного песка определены даты 38,6 ± 3,2; 34,1 ± 3,2; 34,1 ± 2,8 тыс. л.н.

В комплексе С местонахождения Джебель-Фая зафиксированы листовидные бифасы. В этой связи интерес представляет позднеплейстоценовый комплекс с бифасами подобного типа, обнаруженный в Омане вдоль сухих русел, связанных с бассейнами реликтовых озер на плато Неджд и в долине Хакф [Rose, 2004]. Питаемые сезонными дождями, которые усиливались в плювиальные периоды, реки становились постоянными непересыхающими водотоками, стекавшими с высокогорий в обширный внутренний бассейн, перекрытый в настоящее время песками пустыни Руб-эль-Хали.

Для всех местонахождений, открытых в этом районе, характерны поверхностное залегание культуросодержащего слоя и небольшое количество артефактов. Наиболее многочисленные находки были собраны на стоянке Вади Арах в 5 км на юг от г. Бир Хасфа. Находки концентрировались в отложениях мелкозернистого матово-коричневого кремнистого сланца на краю серповидной формы обнажения, обрамляющего границу древнего мелкого пересыхающего озера. Археологический материал без признаков окатанности и минимальной выветрелости находился в непотревоженном состоянии. Артефакты в количестве 42 экз. были собраны на площади 28 м2.

Наиболее многочисленную группу составляют скребла (11 экз.) и бифасы (9 экз.). Шесть скребел изготовлены на двусторонних уплощенных отщепах с фасетированными ударными площадками. Бифа-сы имели листовидную или округленную форму. Они изготовлены из тонких плашек дисковидной формы и с двух сторон оформлены с помощью мягкого отбойника плоской интенсивной чешуйчатой ретушью. Бифасы небольших размеров – от 4 до 8 см.

В коллекции имеется сработанный нуклеус с негативами центростремительных снятий. С учетом данной и других заготовок Дж. Роуз делает вывод о том, что специфика сырья заставляла обитателей стоянки сочетать в первичном расщеплении центростремительную технику редукции нуклеуса с техникой типа faconnage [Ibid.]. Такая же техника, по его мнению, была распространена и в среднем каменном веке Восточной Африки.

Ме стонахождения с листовидными бифасами на плато Неджд не имеют дат. Дж. Роуз, исходя из того, что в Леванте и Загросе не обнаружено подобной индустрии, выдвигает предположение: «Если листовидные (овальные) изделия из Омана, действительно, относятся к верхнему плейстоцену, то, значит, появляются объективные свидетельства того, что было одно или несколько событий миграции человека из Субсахарской Африки» [Ibid., p. 554]. Комплекс С местонахождения Джебель-Фая, включающий бифасы, и находки из местонахождения на плато Неджд, возможно, относятся к одной индустрии. Поскольку в Восточной Африке на стадии верхнего палеолита не известны аналоги аравийским индустриям с бифасами и подобные индустрии отсутствуют на транзитной территории, нельзя исключать технологической конвергенции. Данное предположение подтверждается материалами открытой на территории Омана в пров. Дофар афро-аравийской нубийской индустрии, которая по времени могла быть близкой к комплексу С. Мы считаем необходимым также отметить, что т.н. бифасы из местонахождения палеоозера Джуббах совершенно не похожи на бифасы Юго-Восточной Аравии, да и бифасами их в прямом смысле назвать нельзя, потому что они типологически ближе к листовидным бифасиальным наконечникам.

Решение ряда важных вопросов среднего палеолита Аравии связано с изучением афро-аравийского нубийского технокомплекса, воплотившего африканские и аравийские традиции обработки камня, которые определяются наличием признаков, характерных для нубийского варианта леваллуазской системы обработки нуклеуса [Usik et al., 2013, p. 244]. Технология нубийского леваллуа впервые была выделена еще в 60-е гг. прошлого века на территории Судана, а затем в восточных оазисах Сахары, на холмах у Красного моря. Кратковременные стоянки с нубийской левал-луазской технологией открыты на территории Африканского Рога [Beyin, 2013].

В нубийском технокомплексе выделены две разные индустрии: ранненубийская, которая хронологически относится к периоду МИС 5е (~130–115 тыс. л.н.), и поздненубийская, датированная МИС 5а (82– 71 тыс. л.н.), т.е. интервал между ними ок. 50 тыс. лет. В ранненубийском технокомплексе преобладают нуклеусы нубийского леваллуазского типа со следами двусторонней обработки (тип 2) и лупембанские листовидные бифасы. В поздненубийской индустрии при первичном расщеплении гораздо чаще использовались нубийские нуклеусы типа 1 [Usik et al., 2013; Rose, Marks, 2014; и др.].

Важное значение для решения проблем древнейших миграций человека из Африки в Евразию имело открытие стоянок, представляющих ранненубийскую ле-валлуазскую систему первичного расщепления на юге Аравии. Первые свидетельства распространения на полуострове технологии нубийского леваллуа были обнаружены в 80-х гг. прошлого века в Йемене в Западном Хадрамауте.

Новый обширный материал по среднему палеолиту Южной Аравии был получен в ходе исследований палеолитических местонахождений в Омане в пров. До-фар в 2010–2012 гг. [Rose, Marks, 2014; Rose et al.,

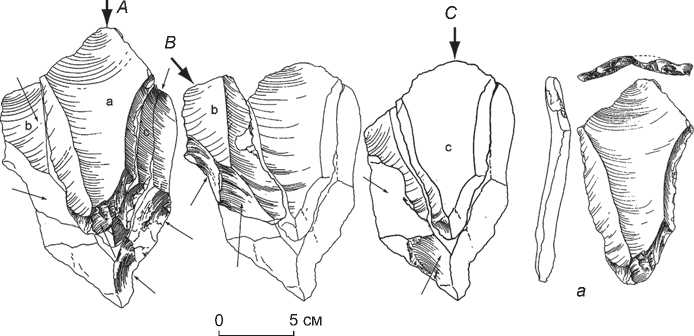

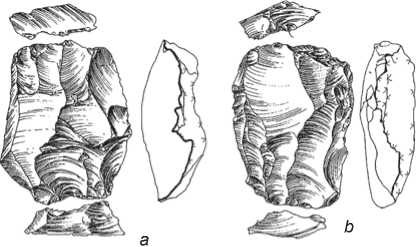

Рис. 6. Ремонтаж нуклеуса типа 1 (образец № 564) из местонахождения ТН 383 с ( А , В ) (по: [Usik et al., 2013]) и схема расщепления нуклеуса типа 1 ( С ) (по: [Rose, Marks, 2014]).

2011; Usik et al., 2013; и др.]. Здесь удалось обнаружить ок. 260 местонахождений с поверхностным залеганием культуросодержащего слоя. Слой содержал артефакты, относящиеся к афро-аравийскому нубийскому технокомплексу и локальному варианту индустрии, которая сформировалась в более позднее время на основе классического нубийского комплекса. На отдельных стоянках в Дофаре исследователи находили от нескольких десятков до 2 тыс. артефактов.

Стоянки с индустрией типа нубийского леваллуа исследователи фиксировали в основном на пустынных галечных равнинах и по берегам русел пересохших рек. Наибольшая концентрация стоянок зафиксирована в окрестностях д. Мудайи, что, видимо, объясняется обилием высококачественного кремнистого сланца в данном районе. Исследователи отмечают, что для До-фара характерны уникальные природные условия, сложившиеся благодаря своеобразному микроклимату. Распространению влажных муссонных ветров с Индийского океана препятствовала горная цепь Джебель-Кара – Джебель-Самхан, что приводило к выпадению в горах относительно обильных осадков (200–300 мм в год) и понижению температуры в период с июня по сентябрь [Usik et al., 2013, p. 245]. Наличие достаточного количества каменного сырья для изготовления орудий и постоянных источников воды, к которым стремились животные, не могли не привлечь в этот район человека. Местонахождения классического нубийского комплекса располагаются от склонов Дофар до пустыни Руб-эль-Хали [Rose, Marks, 2014].

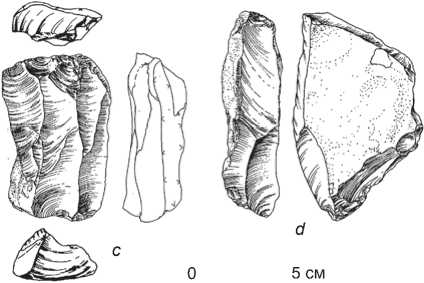

Исследователи провели тщательный анализ технических методов обработки каменных орудий из пяти наиболее информативных местонахождений в Дофа-ре [Usik et al., 2013]. В рамках метода нубийского ле-валлуа выделяются две системы, использовавшиеся для формирования центрального дистального ребра. С основной рабочей поверхности нубийского нуклеуса типа 1 производились два дистальных дивергентных снятия для создания крутого дистального ребра, а затем с проксимального конца скалывалась остроконечная заготовка (рис. 6). Нуклеус типа 2 имеет следы двусторонней обработки основной рабочей поверхности (рис. 7). Создатели нубийского комплекса в процессе дальнейшего расщепления могли придать изделию одного типа облик другого. Выделяется также тип 1/2, который в разных пропорциях сочетает элементы системы подготовки двух основных типов. На стоянках афро-аравийского круга выявлены также в небольшом количестве центростремительные нуклеусы леваллуа и нелеваллуазские: одно-, двусторонние и поперечные [Ibid.].

На стоянках нубийского леваллуа мало ретушированных орудий. Это объясняется, с нашей точки зрения, тем, что большинство местонахождений составляют стоянки-мастерские, с которых лучше все-

Рис. 7. Ремонтаж нуклеуса типа 2 (образец № 365) из местонахождения ТН 383 с ( А–С ) (по: [Usik et al., 2013]) и схема расщепления нуклеуса типа 2 ( а–d ) (по: [Rose, Marks, 2014]).

го оформленные орудия люди уносили с собой. Среди орудийного набора имеются остроконечники леваллуа, скребла, зубчато-выемчатые изделия, скребки. Двусто-роннеобработанных изделий типа бифасов, характерных для ранней индустрии нубийского леваллуа в Северо-Восточной Африке, в Дофаре не обнаружено.

Первоначальное расселение популяций с нубийским технокомплексом из Африки в Аравию произошло в начале МИС 5 [Rose et al., 2011]. В это время на Северную Африку обрушилась сильная засуха [Drake, Breeze, Parker, 2013], а в Аравии наступил теплый климат и популяции по шельфу Баб-эль-Мандебского пролива пошли на более благоприятную территорию Аравии. Одно из ранних местонахождений в Дофаре Айбут аль-Ауваль датировано 106 ± ± 9 тыс. л.н. [Usik et al., 2013].

В Дофаре стоянки с материалами, которые относятся к афро-аравийскому нубийскому технокомплексу, характеризуются большими удлиненными остриями, снятыми с нуклеусов по нубийской леваллуазской системе расщепления. Так, на стоянке Айбат эт-Тхани из 172 нуклеусов 155, или 90 %, представляли нубийское леваллуа. На стоянке Джебель-Маркхашик 1 отмечена самая низкая доля таких нуклеусов – 57 % (65 из 115) [Rose, Marks, 2014].

Рис. 8. Плоские двусторонние нуклеусы с противолежащими площадками (по: [Usik et al., 2013]).

На пяти стоянках, выбранных для более детального изучения, исследователи зафиксировали большое количество типичных нубийских нуклеусов, характерных для индустрии Дофара. Пятая стоянка (ТН 268) отличалась от других наличием нубийских нуклеусов небольших размеров, на ней представлены также плоские миниатюрные двусторонние ядрища с противолежащими фасетированными ударными площадками и односторонние для параллельного снятия пластинчатых заготовок (рис. 8). Технология оформления этих нуклеусов несколько отличалась от классической нубийской технологии Дофара. Местонахождения, на которых она использовалась, не единичны. Исследователи выделили их технокомплексы в отдельную индустрию, назвав ее мудайянской [Usik et al., 2013, p. 261]. Изделия, относящиеся к мудайянской индустрии, отличались от артефактов классического до-фарского комплекса. Изделия дофарских комплексов зачастую покрыты плотным черным налетом с пятнами окиси марганца. Они приобрели слегка окатанную форму в результате эолового выветривания, а также подверглись химическому воздействию, приведшему к образованию выщерблин. Мудайянские артефакты покрыты светлой, светло-розовой или глянцевой патиной бордового цвета, они не окатаны и не имеют следов химического воздействия. Коллекции орудий со стоянок с классической индустрией Дофара и му-дайянской, находящихся неподалеку друг от друга, существенно различаются. Стоянки с мудайянски-ми комплексами дислоцируются преимущественно на вершинах останцов, а стоянки с классической нубийской технологией – у подножия холмов [Ibid., p. 262]. Указанные характеристики свидетельствуют о технико-типологическом и хронологическом различиях этих двух индустрий.

В Дофаре в период аридизации Аравии и локализации населения в рефугиумах на базе афро-аравийского нубийского технокомплекса сформировалась автохтонная мудайянская индустрия. Ориентировочное время ее существования, видимо, совпадает с фазой ослабления деятельности муссонов Индийского океана – после 75 тыс. л.н. [Rose, Marks, 2014].

В отличие от стоянок с классической афро-аравийской нубийской индустрией, в которой ретуширован- ные орудия представлены в небольшом количестве, на мудайянских местонахождениях содержится орудий больше, а их типологический набор значительно разнообразнее.

Первичное расщепление в этой индустрии было основано на микро-нубийской технологии леваллуа. В индустрии имеются также двуплощадочные нуклеусы, с которых снимались пластины во встречных направлениях. Микронубийские леваллуазские нуклеусы составляют 19–37 % от всех ядрищ на местонахождениях с мудайянской индустрией (рис. 9). Наиболее многочисленны на этих местонахождениях леваллуазские остроконечники (18–58 %), но они значительно меньше нубийских. Особенностью мудайян-ской индустрии является преобладание орудий верхнепалеолитического типа (42–77 %), среди которых выделяются концевые скребки с прямым выпуклым лезвием, резцы и сверла.

Мудайянская индустрия отражает многие черты афро-аравийского индустриального комплекса. В период его существования леваллуазское расщепление было ориентировано на изготовление миниатюрных леваллуазских остроконечников. Кроме того, в отдельных случаях система нубийского леваллуа модифицировалась в систему рекуррентного двунаправленного расщепления. Пластины и острия снимались во встречных направлениях как на широкой рабочей плоскости, так и на торцах [Ibid.].

Палеоантропологические данные свидетельствуют о том, что создатели африканского нубийского леваллуазского комплекса были анатомически современными людьми [Rose et al., 2011; Rose, Marks, 2014; и др.]. В Тарамса Хилл было найдено захоронение ребенка анатомически современного вида [Ver-

Рис. 9. Микронубийские нуклеусы из мудайянских местонахождений (по: [Usik et al., 2013]).

meersch et al., 1998]. Погребение на местонахождении Тарамса 1 относится к периоду, когда популяция людей с нубийской индустрией возвратилась в Африку из Аравии. Установлено, что человека погребли в сидячем положении в яме глубиной ок. 1 м, следовательно, захоронение было преднамеренное [Ibid., p. 478]. Вначале погребение датировано в диапазоне 80,4–49,8 тыс. л.н., среднестатистический возраст определен в 55,5 ± 3,7 тыс. лет. Позднее возраст был уточнен – 68,6 ± 8 тыс. лет [Usik et al., 2013].

Таким образом, нубийский леваллуазский комплекс Южной Аравии является свидетельством миграции людей современного вида из Африки в Евразию. Популяции двигались из Африки на Аравийский полуо стров по южному маршруту через Баб-эль-Мандебский пролив. В Леванте и на севере Аравии ярко выраженных местонахождений с нубийской ле-валлуазской индустрией, как в Дофаре, не обнаружено, хотя не исключена возможность временных контактов между мигрантами из Африки и популяциями Леванта. Подтверждением того, что миграция людей современного вида из Африки в Аравию происходила по южному пути, является местонахождение Асфет, открытое на побережье Красного моря в Эритрее [Beyin, 2013]. В пользу данной гипотезы свидетельствует и карта расположения местонахождений с нубийским леваллуазским комплексом, которую приводит в своей статье А. Бeйин [Ibid., fig. 10].

Наименее заселенной Аравия была на стадиях МИС 4 и 3, когда произошла аридизация климата и большая часть полуострова стала мало пригодной для расселения человека. Палеолитические стоянки в Аравии, относящиеся к этому времени, открыты только в рефугиумах, где были надежные водные ресурсы. Одно такое убежище находилось у небольшого остаточного водоема у подножия западного нагорья Йемена в бассейне Вади Сурдуд. Здесь ок. 55–50 тыс. л.н. в сравнительно полной изоляции жили популяции людей.

Стоянки Шибат-Дихья 1 (SD 1) и Шибат-Дихья 2 (SD 2) в районе Вади Сурдуд в переходный период от полуаридного климата к аридному являлись своего рода рефугиумами [Delagnes et al., 2012; 2013; Sitzia et al., 2012]. Природно-климатические условия Вади Сурдуд даже во время аридного климата позволяли обитать в этом районе животным и человеку. Для средневысотных предгорий характерно наличие долговременных и предсказуемых источников воды, что способствовало образованию экологических ниш, пригодных для жизни человека и животных. В МИС 3 на Аравийском полуострове были две такие экологические ниши. Одна – в районе Вади Сурдуд, другая – на границе с южной частью пустыни Руб-эль-Хали, это предгорья вдоль прибрежной равнины Тихама на западе и предгорья Хажарских гор на востоке. В первой исследовались стоянки SD 1 и 2, во второй – местонахождения в Джебель-Фая, комплексы А и В [Delagnes et al., 2012, p. 469], о которых речь шла выше.

В Вади Сурдуд изучались два комплекса с культуросодержащими горизонтами в переслаивающейся 6-метровой толще водных наносов. Из обоих археологических горизонтов извлечено свыше 5 тыс. артефактов. При раскопках стоянки SD 1 были обнаружены сильно фрагментированные кости животных. В фаунистических материалах по зубам определены полорогие, лошадиные, свиньи, дикобразные. Лошади представляли таксон, характерный для засушливых степных условий.

В качестве сырья обитатели стоянки использовали в основном риолит (93,8 %), широко представленный в аллювиальных отложениях русла Вади Сурдуд и впадающих в нее водотоков, таких как Шибат-Дихья и Шибат-Альшардж. Для обработки из аллювия выбирались слабо окатанные угловатые блоки. Риолит, для которого характерны мелкозернистость и однородность, использовался в качестве сырья для получения отщепов и пластин. Из базальта изготовлено два чопперовидных нуклеуса, с которых скалывали отще-пы без подготовки ударной площадки. Один нуклеус имеет следы применения биполярной техники, другой был превращен в отбойник.

При раскопках стоянки исследователям удалось обнаружить отходы производства и на их основе провести ремонтаж шести нуклеусов. Реконструированные ядрища включали от 6 до 18 сколов. Обработка нуклеусов предполагала минимальное количество технических сколов, особенно при подготовке поверхностей для скалывания отщепов. Ударные площадки проходили также минимальную подготовку, которая включала и частичное фасетирование. Подтреугольные отщепы и отщепы типа леваллуа отличаются от пластинчатых лишь несколько большими размерами двухгранных и фасетированных торцовых поверхностей [Ibid., р. 460].

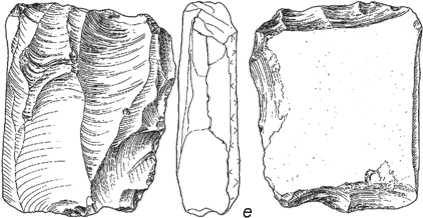

На стоянке SD 1 большую долю составляют пластины и пластинчатые отщепы, служившие заготовками; их изготавливали в соответствии с двумя стратегиями [Delagnes et al., 2012]. Одна была ориентирована на получение пластин, другая – отщепов и подтреугольных пластинчатых отщепов. На этом местонахождении представлено также леваллуазское расщепление. Леваллуазские заготовки скалывали с нуклеусов, оформленных с минимальной подготовкой рабочей и ударной площадок. Мастера тщательно отбирали исходный материал и использовали преимущественно те отдельности, которые имели острые углы, чтобы можно было получать заготовки с минимальными усилиями. Исследователи отмечают, что простые стратегии обработки нуклеусов, которые предусматривали минимальную подготовку, сочетались с хорошими техническими навыками: материалы свидетельствуют о точности ударов [Ibid., p. 464].

Особенностью стратегии подготовки нуклеуса является универсальность системы обработки: она позволяла в рамках одного цикла расщепления получать артефакты разных категорий. Это хорошо видно по пластинам, остроконечным пластинам, подтреугольным отщепам, скалывавшимся с полукруглых нуклеусов. При реконструкции нуклеусов удалось установить, что разные типы заготовок были получены из одного ядрища.

Леваллуазское расщепление представлено небольшим количеством нуклеусов, которые по типологии можно разделить на три группы: одно- и двуплощадочные для скалывания пластин с широким рабочим фронтом, однонаправленные и треугольные в плане и центростремительные. Ударная площадка у них оформлялась несколькими крупными сколами. На местонахождении Шибат-Дихья 1 найдено небольшое количество нуклеусов леваллуа, но их типологическое разнообразие свидетельствует о большой вариабельности способов первичного раскалывания камня. Отметим, что леваллуазские нуклеусы не всегда отвечают всем критериям, которые используются при определении этого метода, ударные площадки почти не имеют следов фасетирования.

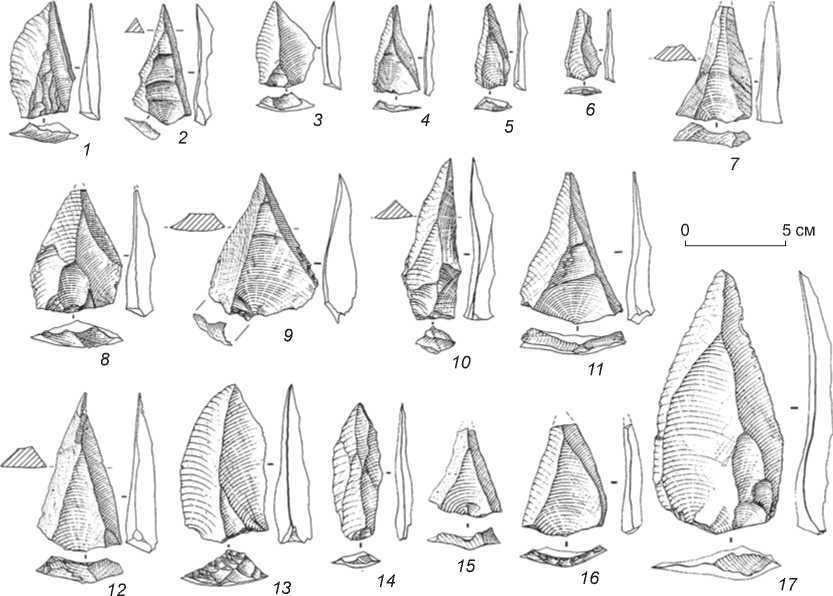

Среди продуктов расщепления большое количество остроконечных пластин, подтреугольных от-щепов, пластин, полученных разными способами, демонстрирует развитую пластинчатую стратегию расщепления (рис. 10, 11). Бóльшая часть продук- тов расщепления не имеет ретуши; видимо, на стоянке для выполнения различных работ использовались неретушированные сколы. Среди ретушированных изделий 25 экз. можно отнести к орудиям с выемками, зубчатым и скребкам.

На стоянке SD 2 не проводились крупномасштабные исследования. Всего обнаружено 1 336 артефактов. Представлен в основном унифасиальный неле-валлуазский инвентарь. Найдено четыре радиальных нуклеуса из зеленого базальта. Ударная площадка у них не подвергалась специальной подготовке, удары наносились жестким отбойником по естественной поверхности камня. Имеются также подтреугольные отщепы и остроконечные пластины (рис. 11, 14–17 ), аналогичные изделиям со стоянки SD 1. Не смотря на то, что стоянки SD 1 и SD 2 отличаются друг от друга по количеству артефактов, их связь по основным технико-типологическим характеристикам несомненна. На местонахождении SD 2 подтреугольных отще-пов и остроконечных пластин найдено меньше, чем на SD 1, но поскольку стоянка исследована в небольшом объеме, то эта особенность не является основанием для отнесения ее индустрии к другому типу.

По технико-типологическим характеристикам стоянка SD 1 наиболее связана с индустрией уровня В местонахождения Джебель-Фая [Delagnes et al., 2012]. Однако значительная удаленность стоянок друг от друга, видимо, не могла не отразиться на своеобразии каменного инвентаря каждой из них. Каменный инвентарь стоянок Шибат-Дихья отличается от коллекций памятников финальной стадии среднего палеолита Леванта типа Табун В. Треугольные отщепы и пластин-

Рис. 10. Каменная индустрия местонахождения SD 1 (по: [Delagnes et al., 2012]).

1–4 – остроконечные пластины с о статками галечной корки; 5–11 – утолщенные остроконечные пластины треугольного или трапециевидного сечения.

Рис. 11. Каменная индустрия местонахождений SD 1 ( 1–13 ) и SD 2 ( 14–17 ) (по: [Delagnes et al., 2012]).

1 – реберчатая пластина; 2–6 – небольшие остроконечные пластины; 7 – боковой скол; 8–13 – остроконечные пластины;

14–17 – остроконечные пластины и отщепы.

чатые сколы с широким основанием на стоянках SD 1 и SD 2 напоминают подобные изделия из местонахождения Амуд (слой В4 и В2), но отличаются от них по спо собу оформления ударной площадки. Если на местонахождении Амуд короткие остроконечники имеют хорошо выраженную ударную площадку (chapeau de gendarme), то на стоянках Шибат-Дихья на пластинах и подтреугольных отщепах с широким основанием фасетированные ударные площадки отсутствуют. Индустрия Шибат-Дихья, как и индустрия Джебель-Фая, представляет конвергентную технологию, которая формировалась у популяций, оказавшихся изолированными из-за аридного климата в нишах-рефугиумах. Исследователи допускают возможность кратковременных контактов между обитателями стоянки Шибат-Дихья и создателями индустрии финала среднего палеолита Леванта [Ibid., p. 471]. Не прослеживаются аналогии между индустриями стоянок Шибат-Дихья и одновременными стоянками Восточной Африки.

Остается открытым вопрос о таксономической принадлежности популяций, расселявшихся в Вади Сурдуд в интервале 55–50 тыс. л.н. в Аравии. Исследователи уверены в одном: эти популяции никак не связаны с мигрировавшими из Африки людьми современного вида, которые могли проследовать далее на восток Азии вплоть до Австралии, среднепалеолитическая инду- стрия, обнаруженная на стоянках SD 1 и SD 2 в Вади Сурдуд, абсолютно не похожа на африканскую. А. Деланье с соавторами выдвигают два предположения [Delagnes et al., 2012]. Первое: если обитатели Шибат-Дихья были современными людьми, то они должны быть потомками людей современного вида, расселявшихся в Аравии 120–80 тыс. л.н. [Ibid., p. 471]. Второе: обитатели стоянок, возможно, представляли южных неандертальцев, которые проживали в это время на севере Аравийского полуострова, в регионах Ближнего Востока, Леванта и Загроса [Ibid.].

Несколько пунктов с каменными орудиями обнаружено в районе палеоозера Сайван в Омане. Наиболее интенсивное обводнение внутренних районов Аравии и образование озер в плювиальные периоды произошло приблизительно 6–11, 78–82, 100, 120–130 тыс. л.н. [Rosenberg et al., 2011, 2012]. Это подтверждается спелеоданными для южной части Аравии [Fleitmann et al., 2007]. По геоморфологическим данным, в определенные периоды оз. Сайван занимало площадь до 1 400 км2 и имело максимальную глубину 25 м [Rosenberg et al., 2012, p. 14]. Примерно в 30 км от границы максимального расширения озера в поверхностном залегании находились артефакты, среди которых были и бифасиально обработанные изделия. Хорошая сохранность находок при отсут- ствии дат вызывает некоторые сомнения в древности орудий, хотя типологически бифасы из пунктов у оз. Сайван можно сравнить с аналогичными изделиями из Джебель-Фая С и с плато Неджд.

Палеолитические стоянки в Шибат-Дихья относятся к позднему этапу среднего палеолита. О дальнейшем развитии палеолитических индустрий и переходе от среднего к верхнему палеолиту в Аравии говорить трудно, потому что из-за аридного климата, который фиксируется во второй половине МИС 3 и части МИС 2, «на всем Аравийском полуострове не удалось выявить верхний палеолит» [Delagnes et al., 2013, p. 242].

Появление людей современного анатомического типа на территории Аравии можно связывать с местонахождениями, на которых представлена атерий-ская индустрия. На Аравийском полуострове пока известно одно наиболее хорошо изученное местонахождение с атерийской индустрией. Оно расположено на юго-западной окраине пустыни Руб-эль-Хали [McClure, 1994]. На участке площадью ок. 100 м2 обнаружено 300 артефактов. Среди них выделяются крупные одностороннеобработанные атерийские наконечники с черешком. Найдены также мелкие двусторонне-обработанные листовидные орудия, скребки, проколки, ножи, зубчатые изделия, некоторые из них с черешком. Большинство изделий изготовлено из от-щепов и имеет ретушь на дорсальной поверхности. В дальнейшем, возможно, будут найдены и другие местонахождения с атерийской индустрией, оставленные людьми современного анатомического вида.

Аравия и проблема расселения человека современного анатомического вида в Евразии

Для всех, кто занимается проблемой происхождения рода Homo , очевидно, что человек произошел в Африке не позже 2,5 млн л.н. Около 1,8–1,7 млн л.н. началась его миграция из Африки в Евразию. Дискуссионной остается проблема происхождения человека современного анатомического и генетического вида и его расселения на планете. Среди многочисленных гипотез наиболее обсуждаемыми в последние 20–30 лет являются две. Мы поддерживаем отдельные положения моноцентрической (исход из Африки) и полицентрической (мультирегиональная эволюция) гипотез, но отрицательно относимся к некоторым аспектам каждой из них.

Для исследователей ясно, что самые древние антропологические материалы ранних людей современного вида происходят из Африки. К среднему – началу верхнего плейстоцена относятся антропологические остатки ранних сапиенсов из местонахождений Фло- рисбад, Лэтоли, Омо, Херто, Джебель-Ирхуд и др. Генетическое разнообразие популяций людей в Африке свидетельствует о том, что на этой территории сформировался человек современного анатомического и генетического вида. Генетические, антропологические, археологические исследования, проводившиеся в последние 15 лет, показали, что не только Африка была прародиной человека. В Евразии было как минимум еще три очага формирования современного человека: Европа, Восточная и Юго-Восточная Азия, Центральная Азия и южная часть Сибири [Деревянко, 2011]. Африка, по нашему мнению, если принимать модель происхождения H. sapiens в виде древа, остается стволообразующей в этом эволюционном процессе.

Прорыв в изучении происхождения человека современного вида связан с работами палеогенетиков. Ими было установлено, что современные люди Евразии унаследовали от 1 до 4 % своей ДНК от неандертальцев, в геноме представителя H. sapiens , жившего 35–37 тыс. л.н. в пещере Оазэ на территории Румынии, выявлено от 4,8 до 11,3 % неандертальской ДНК [Fu et al., 2015]. Не менее сенсационными стали результаты секвенирования ДНК девочки, костные остатки которой были найдены в Денисовой пещере на Алтае [Krause et al., 2010]. Оказалось, что обитатели пещеры, имевшие ок. 50 тыс. л.н. верхнепалеолитическую индустрию, не относились ни к H. sapiens, ни к неандертальцам, они представляли совершенно другой, неизвестный еще науке таксон. С учетом того, что некоторые современные популяции Юго-Восточной Азии унаследовали до 5 % ДНК денисовцев и также принимали участие в формировании генофонда современных людей, данный таксон получил название H. sapiens altaiensis (денисовец) [Деревянко, 2011]. Эти и другие открытия не «помирили» между собой сторонников моноцентризма и полицентризма в решении проблемы происхождения H. sapiens . Один из приверженцев моноцентризма крупнейший антрополог К. Стрингер считает модель недавнего африканского происхождения человека наиболее оптимальной [Stringer, 2014, р. 251]. Последователи полицентрической гипотезы полагают, что результаты новых па-леогенетических и археологических исследований полностью подтверждают их теорию. Мы придерживаемся мнения, что следует отказаться от ненужных дискуссий и поисков слабых мест в аргументациях своих «противников» и совместно искать ответы на все нерешенные вопросы. А их несколько:

-

1) когда и какими маршрутами мигрировали люди современного вида из Африки в Евразию?

-

2) когда и где происходила гибридизация между человеком современного вида и неандертальцами?

-

3) когда и где сформировался Homo sapiens altaien-sis (денисовец)?

-

4) можно ли считать ранних людей современного вида Африки единственным таксоном – прародителем всех живущих на Земле людей или современное человечество произошло от нескольких родственных таксонов (подвидов?), сформировавшихся в нескольких крупных регионах? Кратко рассмотрим некоторые из вышеозначенных проблем.

Наша гипотеза происхождения человека современного вида базируется на том, что ок. 1,8 млн л.н. Homo erectus вышел из Африки и с этого времени начался процесс медленного заселения Евразии человеком. Первая волна эректусов, судя по археологическим и антропологическим исследованиям, проникла на Кавказ (Дманиси), в Восточную и Юго-Восточную Азию. Около 1,3–1,2 млн л.н. эректусы появились в Европе (Атапуэрка).

Переломный этап в становлении человека современного вида датируется 800–400 тыс. л.н. Многие ученые связывают его с появлением в Африке нового вида Homo heidelbergensis/rhodesiensis [Rightmire, 1996, 1998; Bräuer, 2008, 2010, 2012; Hublin, 2001, 2009; и др.]. У палеоантропологов нет единого мнения по вопросу о принадлежности находок Мауэр 1, Штейнгейм, Сванскомб, Фонтешевард, Араго 21, среднеплейстоценовых антропологических материалов из Атапуэрки. Эти и другие антропологические находки мозаично сочетают продвинутые и архаичные (эректоидные, неан-дерталоидные и сапиентные) признаки. Европейские антропологические остатки раннего и среднего этапа среднего плейстоцена по многим показателям близки к африканским: Бодо, Кабве, Ндуту, Эяси, Тигениф. На этих и других краниальных и посткраниальных африканских находках также мозаично сочетаются эрек-тоидные и сапиентные признаки.

Homo heidelbergensis/rhodesiensis представлял собой один вид. Часть этой популяции – H. heidelbergen-sis – с ашельской индустрией мигрировала в Левант и затем ок. 600 тыс. л.н. – в Европу, а часть – H. rhode-siensis – расселилась в Африке и в дальнейшем на ее основе 200–150 тыс. л.н. сформировался человек современного вида. H. heidelbergensis в Леванте дал начало двум близким по морфологическим и генетическим характеристикам таксонам – людям современного вида (Схул и Кафзех) и палестинским неандертальцам (Табун, Амуд, Кебара). На основе H. heidelbergensis в Европе сформировались поздние неандертальцы. Очень важное значение имеют результаты секвенирования ДНК гомининов возрастом 430–530 тыс. лет из местонахождения Сима де лос Уэсос (Испания, Атапуэрка). В их митохондриальной ДНК выделены гены денисов-цев, а в ядерной – неандертальцев [Meyer et al., 2014, 2016]. С нашей точки зрения, сочетание в генофонде H. heidelbergensis генов денисовцев и неандертальцев является результатом эволюции эректусов, гены этих двух таксонов были в африканских поздних эректоид- ных формах, на основе которых происходил процесс видообразования ок. 800 тыс. л.н.

Иной была эволюция поздних эректоидных форм по линии сапиентации в Восточной и Юго-Восточной Азии. На эту территорию не проникла миграционная волна H. heidelbergensis с ашельской индустрией, и здесь технико-типологический комплекс галечно-отщепной индустрии развивался не так, как в Африке и Европе [Деревянко, 2015]. В Восточной и ЮгоВосточной Азии не обнаружена ашельская индустрия, хотя отмечено появление бифасиальной обработки камня в результате технологиче ской конвергенции ранее 800 тыс. л.н. [Деревянко, 2014; Деревянко и др., 2016г]. Эволюционное развитие человека, как и его индустрии, на данной территории происходило на местной основе без определяющего влияния популяций людей, мигрировавших с запада Евразии и имевших другую индустрию. Это не исключало кратковременных контактов между автохтонными популяциями и пришедшими с сопредельных территорий, а также генного обмена между ними. Вероятно, популяция из Леванта, в генофонде которой были денисовские и неандертальские гены, мигрировала на восток и ок. 300 тыс. л.н. достигла Алтая, а какая-то ее часть направилась в районы Восточной и Юго-Восточной Азии. Вследствие дальнейшей гибридизации этих популяций с коренным населением денисовские и неандертальские гены сохранились в генофонде некоторых современных народов Восточной и ЮгоВосточной Азии [Деревянко, 2016в].

В целом на востоке Азии процесс эволюции человека в среднем плейстоцене шел иначе, чем в Африке и Европе. В Восточной и Юго-Восточной Азии найдено сравнительно немного антропологических материалов, относящихся ко второй половине среднего плейстоцена, но имеющиеся останки поздних эректусов из Чжоукоу-дяня, Цзиньнюшани, Дали и др., сочетающие эректоид-ные и сапиентные признаки, позволяют предполагать, что и на востоке Азии также шел интенсивный процесс сапиентации [Деревянко, 2011]. Предлагаемая модель эволюции человека на востоке Азии ставит под сомнение гипотезу происхождения H. sapiens только на основе H. heidelbergensis/rhodesiensis без участия в процессе видообразования поздних эректусов.

Эволюция поздних эректоидных форм по линии са-пиентации в раннем и среднем плейстоцене в Африке, Европе и Юго-Восточной и Восточной Азии, возможно, проходила по одному сценарию. Подтверждением этого является некоторое морфологическое сходство африканских, европейских и китайских гомининов. Некоторые исследователи связывают сходство между антропологическими находками из Цзиньнюшани и Дали и из Европы с миграцией H. heidelbergensis на территорию Китая [Groves, 1994]. Данная гипотеза не находит подтверждения в археологических ма- териалах. На территории Китая каменная индустрия гомининов была совершенно не такой, как в Европе. Морфологическое сходство гомининов, удаленных друг от друга на многие тысячи километров, можно объяснить, с нашей точки зрения, однонаправленным (конвергентным?) развитием автохтонных популяций, которое нельзя назвать видообразованием, потому что в конечном итоге оно привело к формированию подвидов: в Африке – H. sapiens africanensis, в Европе – H. sapiens neanderthalensis, на востоке Азии – H. sapiens orienthalensis, на юге Северной и в Центральной Азии – H. sapiens althaiensis (денисовец). Эти четыре крупных региона не были совершенно изолированными друг от друга; в течение длительного времени (200–400 тыс. лет), возможно, между популяциями возникали кратковременные контакты, происходили миграции небольшого числа людей из одного региона в другой, в результате которых шел обмен генным материалом.

Таким образом, современное человечество является не только потомком африканских ранних людей, но и видом, который сформировался в результате гибридизации как минимум четырех родственных таксонов (подвидов?), эволюционировавших в Африке и Евразии и имевших общие более древние морфологические и генетические корни. Это был длительный процесс, инициированный выходом H. heidelbergensis из Африки ок. 800 тыс. л.н. Генный обмен и другие причины сформировали в течение 100–200 тыс. лет четыре родственных таксона, различавшихся по морфологическим признакам, но способных к гибридизации и воспроизведению потомства*. Эти четыре таксона – люди современного вида Африки ( H. sapiens africanensis) , H. sapiens neanderthalensis (Европа), H. sapiens orienthalensis (Восточная и Юго-Восточная Азия), H. sapiens altaiensis – и сформировали современное человечество.

Генетики полагают (их поддерживают многие археологи и антропологи), что гаплогруппа L 3, которая появилась у африканских популяций ок. 84 тыс. л.н., гаплогруппы M и N, близкие по возрасту, и гапло-группа R, возникшая на территории Индии, прослеживаются у многих популяций Азии [Forster et al., 2001; Forster, 2004; Palanichamy et al., 2004; Macaulay et al., 2005; Oppenheimer, 2005, 2009; и др.]. Наличие сходных по возрасту гаплогрупп M, N и R в генофонде людей современного вида является одним из свидетельств миграции людей современного вида из Африки в Евразию. Эти гаплогруппы выявлены у меланезийцев и аборигенов Австралии, а появление людей современного вида на данной территории от- носится к 60–50 тыс. л.н. [Roberts et al., 1998; Thorne et al., 1999; O`Connor, Chappell, 2003; O`Connell, Allen, 2004; и др.].

Время выхода людей современного типа из Африки, их численность и маршруты миграции на восток Азии остаются дискуссионными. П. Форстер и Ш. Матсумура полагают, что миграция из Африки произошла между 85 и 55 тыс. л.н. [Forster, Matsumura, 2005]. Этой точки зрения придерживаются многие исследователи.

Остается до конца не решенным вопрос о количестве миграций анатомически современного человека из Африки. Некоторые ученые допускают, что их могло быть несколько [Lahr, Foley, 1994; Stringer, 2000; и др.]. Это предположение строилось в основном с учетом краниальных материалов, обнаруженных в начале 1990-х гг. Считалось, что одна миграционная волна из Северо-Восточной Африки двигалась севернее Красного моря по Суэцкому перешейку в Левант, а другая была связана с восточно-африканской родословной [Underhill et al., 2001]. С. Оппенгеймер провел тестирование родословных «реликтовых», или аборигенных, популяций Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии, Индийского океана и Сахула на принадлежность к М и/или N гаплогруппам и пришел к выводу: все они, как и другие неафриканские группы, произошли от L 3, что подтверждает теорию единого выхода людей современного вида из Африки [Оппенгеймер, 2004; Oppenheimer, 2009]. Эти две гаплогруппы представлены в популяциях людей Восточной Евразии, включая Южную Азию. В генофонде населения Западной Европы и Леванта выявлена только гаплогруппа N. Полученные результаты позволили С. Оппенгеймеру сделать вывод о том, что единственная миграционная волна из Африки проходила не через Суэцкий перешеек, а через устье Красного моря.

В последнее время дискутируется проблема возможности выхода людей современного вида из Африки до катастрофического извержения вулкана Тоба (Суматра) ок. 74 тыс. л.н. [Petraglia et al., 2007, 2010; Soares et al., 2011; и др.]. Одним из крупнейших археологов, сторонников моноцентристской гипотезы П. Меллар-сом и его коллегами данная проблема подробно рассмотрена с точки зрения археологии и генетики. Исследователи пришли к выводу, что движение современных людей с востока Африки в Южную Азию происходило вдоль побережья и имело место ориентировочно 60–50 тыс. л.н. [Mellars et al., 2013]. О южном пути из Африки в Австралию писали многие исследователи [Lahr, Foley, 1994; Oppenheimer, 2004; и др.].

В настоящее время ученые почти единодушно поддерживают гипотезу миграции людей современного вида из Африки в Южную, Восточную и Юго-Восточную Азию по южному пути вдоль побережья океана в хронологическом интервале 60–50 тыс. л.н., т.е. южная часть Аравии становится транзитной территорией, через которую обязательно должны были пройти люди из Африки в Азию. Нам уже приходилось обращаться к обсуждению этой проблемы [Деревянко, 2011]. Не отвергая возможность такого маршрута миграционного потока из Африки в Азию в указанные сроки, мы не находим достаточных археологических и антропологических свидетельств для принятия этого предположения apriori.

Для рассмотрения указанной проблемы вернемся к обзору палеолитических местонахождений на Аравийском полуострове. На севере Саудовской Аравии в районе палеоозера Джуббах открыты три местонахождения, относящихся к первой половине верхнего плейстоцена: в верхнем культуросодержащем горизонте – Джебель-Каттар 1 (JQ-1) с датой 95 ± ± 7 тыс. л.н. и Джебель-Катефех 1 (JKF-1) с ранней датой ок. 90 тыс. л. и поздней – ок. 50 тыс. л.н. На стоянке Джебель-Каттар 1 в нечетких стратиграфических условиях собрано 518 артефактов, а в верхнем культуросодержащем слое – 114 каменных изделий. Первичное расщепление связано с нуклеусами для скалывания отщепов. В числе заготовок определены атипичные леваллуазские острия. Небольшое количество заготовок имело фасетированные площадки.

На местонахождении Джебель-Катефех 1 (JKF-1) в слое и на поверхности найдено немногим более 2 тыс. изделий. Нуклеусы леваллуазские, центростремительного типа, однонаправленные конвергентные, радиальные. Среди заготовок преобладают леваллуаз-ские остроконечники и подтреугольные отщепы. Среди заготовок только 11 экз. имеют ретушь.

Еще одно местонахождение Джебель-умм-Сан-ман 1 (JSM-1) на севере Аравии исследователи от-но сят к широкому хронологическому диапазону – 100–60 тыс. л.н. Здесь обнаружены 88 изделий, среди которых выделено пять леваллуазских центростремительных нуклеусов с негативами снятий отщепов от края к центру. У некоторых отщепов имеются фа-сетированные площадки.

Все три объекта, исследованные в районе палеоозера Джуббах, судя по небольшому количеству находок, следует отнести к кратковременным стоянкам малочисленных коллективов людей. Стоянки располагались на берегу озера, со временем они были перекрыты песками. Каменный инвентарь имел некоторое сходство с левантийской среднепалеолитической индустрией типа Табун С. Люди, расселявшиеся в этом районе, видимо, представляли левантийскую популяцию, которая с наступлением аридного климата какое-то время могла находиться в изоляции. Об этом свидетельствуют найденные на оз. Мундафан среднепалеолитические орудия, в которых сочетаются технико-типологические элементы нубийской леваллуазской системы и левантийской, а также некоторые черты, характерные для индустрий района оз. Джуббах.

На стоянке Джебель-Фая (FAY-NE-1) выделены три палеолитических комплекса: С, В, А. Самый ранний комплекс С, для которого имеются даты 127 ± ± 16, 123 ± 10 и 95 ± 13 тыс. л.н., отражает несколько стратегий радиального расщепления. В нем имеются бифасы, зубчатые изделия, резцы, ретушированные отщепы. Комплекс В не связан с леваллуазской системой расщепления. Предположительная дата для него 95–40 тыс. л.н. [Petraglia et al., 2011]. Самый верхний культуросодержащий слой датируется от 40 до 30 тыс. л.н. Индустрия верхних горизонтов В и А отличаются от индустрии комплекса С. По мнению исследователей, комплекс С был оставлен людьми современного анатомического вида, мигрировавшими из Африки [Armitage et al., 2011]. В первой части статьи мы уже останавливались на этой проблеме. В Восточной Африке, с нашей точки зрения, нет индустрий, которые по технико-типологическим показателям были бы близки к комплексу С. Подобная индустрия не прослеживается в западной части территории Аравии, которая могла быть транзитной для популяций, перемещавшихся из Африки в Аравию. Важным аргументом является и то, что на соседней территории в Омане открыты местонахождения с афро-аравийским нубийским комплексом, создателями которого были люди современного анатомического вида, мигрировавшие из Африки в Аравию.

Комплекс С местонахождения Джебель-Фая и нубийская леваллуазская индустрия ранних стоянок почти одновременны; невероятно, чтобы из Африки в Аравию двигались два потока людей современного анатомического вида с разной индустрией. Поэтому мы считаем, что местонахождение Джебель-Фая С оставлено автохтонными популяциями, которые во время плювиалов контактировали с популяциями соседних территорий, в т.ч. с левантийскими. Би-фасиальные орудия найдены также на плато Неджд. Комплексы В и А – результат адаптации популяции Джебель-Фая к более засушливому климату и изоляции в результате опустынивания соседних регионов.

Приход ок. 115–110 тыс. л.н. в Аравию людей современного вида из Африки отмечен появлением на этой территории совершенно другого технико-типологического комплекса. В Омане в пров. Дофар в 2010–2012 гг. открыты ок. 260 кратковременных стоянок с поверхностным залеганием артефактов, относящихся к афро-аравийскому нубийскому комплексу и мудайянскому локальному варианту индустрии, которая сформировалась в более позднее время на основе классического нубийского комплекса. На местонахождениях охотников-собирателей в Дофаре обнаружено от нескольких десятков до 2 тыс. артефактов, что свидетельствует о непродолжительном функционировании стоянок.

В МИС 4 и 3 в Аравии были наиболее аридные условия, в самых засушливых районах население, возможно, исчезало и сосредоточивалось в нишах-рефугиумах, где были надежные источники воды. На большой территории полуострова, помимо отдельных находок, открыты комплексы на двух местонахождениях указанного времени – комплексы В и А Джебель-Фая на востоке и Шибат-Дихья 1 и 2 на западе. Это были кратковременные стоянки с малочисленной каменной индустрией небольших по численности групп охотников-собирателей.

Краткий обзор открытых и исследованных среднепалеолитических стоянок сделан для того, чтобы показать слабозаселенность Аравии из-за специфических природно-климатических условий. Мы уверены в том, что в дальнейшем при более тщательном поиске на этой территории, может быть, удастся открыть новые палеолитические местонахождения. Однако и в этом случае количество стоянок вряд ли увеличится настолько, что можно будет допустить вероятность преодоления их обитателями пути длиной 12–15 тыс. км от Африки до Австралии.

Некоторые исследователи связывают диапазон 60–50 тыс. л.н. с наиболее интенсивным передвижением человека современного вида из Африки в восточные районы Евразии вплоть до Австралии [Oppenheimer, 2009; Forster, Matsumura, 2005; Macaulay et al., 2005; Lahr, Foley, 1994, 1998; Stringer, 2000; Mellars, 2006; и др.]. В периоды МИС 4 и 3 (70–40 тыс. л.н.) на большей части Аравии установился самый жесткий в верхнем плейстоцене аридный климат и, по мнению некоторых специалистов, расселение человека на этой территории было вообще проблематичным, возможно, он расселялся только в нишах-рефугиумах [Drake, Breeze, Parker, 2013; Petraglia et al., 2011; Rosenberg et al., 2012; и др.].

А. Деланье с соавторами считают, что нет явных доказательств непрерывного обитания в Аравии популяций людей между МИС 5 и началом МИС 3 [Delagnes et al., 2012]. Популяции, жившие в начале МИС 3 на юге полуострова, особенно в Вади Сурдуд и Джебель-Фая (А и В), по всей видимости, не обогатили материальную культуру региона новыми поведенческими стратегиями. На Аравийском полуострове на протяжении среднего палеолита отсутствуют признаки изготовления сложных каменных орудий, таких как стандартизованные и вкладышевые орудия, использования кости, персональных украшений, применения пигментов, символиче ских предметов [Delagnes et al., 2013, p. 240]. Таким образом, явно недо статочно археологических материалов, чтобы считать Аравию стартовой территорией для распространения африканских людей современного вида на восток Азии вплоть до Австралии. Кроме того, на всем пути от Аравии до Австралии не обнаруже- но каменного инвентаря и символических предметов как африканского среднепалеолитического техникотипологического комплекса, так и аравийского.

Сторонники моноцентрической гипотезы миграции людей современного вида из Африки в Евразию приводят в качестве доказательства открытую на о-ве Шри-Ланка и на территории Индии микролитическую индустрию, включающую изделия на пластинах с притупленной спинкой и вкладышевые лезвия в виде трапеций и сегментов, бусины, гравировки, которые удивительным образом похожи на изделия индустрии ховисонс-порт в Южной Африке [Clarkson et al., 2009; Perera et al., 2011; Mellars et al., 2013; и др.]. Индустрия ховисонс-порт в Южной Африке датируется периодом 70–50 тыс. л.н., а местонахождения с микролитической техникой и неутилитарными и символическими предметами – в пределах 40–35 тыс. л.н. На основании сходства микролитических комплексов ховисонс-порт и одновременных индийских может быть сделан вывод о миграции людей современного вида из Африки в Южную Азию. Однако остается без ответа вопрос: почему подобная индустрия не из-ве стна не только в Аравии, но и на всем маршруте до Южной Азии и далее на восток до Австралии?