Средний палеолит Леванта

Автор: Деревянко А.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 3 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются особенности становления и развития культуры среднего палеолита в Леванте, в одном из ключевых районов первобытной ойкумены. Технокомплексы на этой территории имели много общих технико-типологических показателей, что позволяет рассматривать их в рамках единой левантийской среднепалеолитической индустрии, заметно отичающейся от синхронных технокомплексов в Африке и Евразии. Общность выражается прежде всего в использовании сходных приемов обработки камня, связанных с появлением и распространением леваллуазского и пластинчатого расщепления, которое сложилось на автохтонной ашело-ябрудийской основе. Создателями этой индустрии являлись люди современного физического типа и палестинские неандертальцы, формирование которых происходило на протяжении среднего плейстоцена на основе метисного таксона, образованного в результате гибридизации Homo heidelbergensis и автохтонных популяций.

Ашело-ябрудийская индустрия, средний палеолит, мустье, плейстоцен, леваллуа, пластинчатая индустрия

Короткий адрес: https://sciup.org/145145769

IDR: 145145769 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.3.003-036

Текст научной статьи Средний палеолит Леванта

На Ближнем Востоке наиболее хорошо изученным является средний палеолит Леванта, к его исследованию обращались многие крупные специалисты Европы и Америки. Это имело большое положительное значение, потому что в результате полевых изысканий на многослойных хорошо стратифицированных пещерных и открытого типа местонахождениях был получен огромный материал, обобщенный впоследствии в крупных монографиях и сотнях статей. Отрицательным является то, что находки из одних и тех же местонахождений рассредоточены в научных учреждениях разных стран, а часть их, видимо, безвозвратно утеряна. Печальным примером может быть судьба одного из уникальных местонахождений открытого

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036).

типа Кзар-Акил, которое исследовалось различными специалистами. Его богатейшие коллекции хранятся в разных научных учреждениях, но некоторые артефакты, вероятно, утрачены [Marks, Volkman, 1986].

В данной работе мы проанализировали опубликованные результаты исследований среднего палеолита Леванта и сформулировали гипотезы по ключевым аспектам культурогенеза и антропогенеза на этой территории. При построении обобщений мы исходили из следующих базовых предположений. Средний палеолит Леванта принципиально отличался от среднекаменного века Африки и мустье Европы. Истоки среднего палеолита Леванта уходят в ашело-ябру-дийскую индустрию, поэтому необходимо отказаться от термина «мустье Леванта». Создателями мустьер-ской индустрии были европейские неандертальцы. В Леванте в среднем плейстоцене* с приходом на эту территорию H. heidelbergensis происходил эволюционный процесс, в результате которого сформировались H. sapiens (Схул и Кафзех) и палестинские неандертальцы (Амуд, Кебара, Табун).

Археологический аспект

Среднепалеолитические технокомплексы Леванта являются одними из ярких и оригинальных среди индустрий Африки и Евразии. Эту особенность подчеркивали многие исследователи [Bar-Yosef, 2006; Hovers, Belfer-Cohen, 2013; и др.]. Одна из первых исследователей среднего палеолита Израиля Д. Гаррод в пещере Табун в слоях D, С, В выявила индустрию, которая включала изделия как леваллуазские, так и типологически близкие к мустьерским ретушированным орудиям. Она назвала эту индустрию леваллуа-му-стьерской, разделив ее на раннюю (слои D, С), которая представлена треугольными отщепами и удлиненными заготовками, а также большим количеством орудий верхнепалеолитических типов, и позднюю (слой В и верхняя галерея) с большим количеством скребел и довольно редкими леваллуазскими остриями [The Stone Age…, 1937]. Причем и ранние, и поздние материалы, с точки зрения технологии, составляли определенное единство и отличались от синхронных европейских коллекций. Мнение Д. Гаррод по проблеме градации среднего палеолита Леванта находит поддержку у большинства исследователей до конца 1940-х гг., а ее технологический подход к изучению каменных индустрий используется и сегодня.

С 1950-х гг. леваллуа-мустье исследователи называют левантийским мустье.

Л. Коуплэнд разделила средний палеолит Леванта на три стадии – Табун D, С, В в соответствии с основной стратиграфической последовательностью в пещере Табун, являющейся уникальным палеолитическим памятником, материалы которого представляют единую линию развития каменных индустрий от ашеля до финала среднего палеолита [Copeland, 1975]. Это, конечно, не исключает возможность больших перерывов в осадконакоплении и заселении пещеры человеком.

Важно отметить, что пластины и орудия верхнепалеолитических типов спорадически обнаруживаются во всей стратиграфической последовательности отложений. Нижние слои пещеры (G и F) содержат тэйяк-скую индустрию развитого ашеля. В вышележащем слое Е найдены нелеваллуазские изделия из пластин в сочетании с ашело-ябрудийской индустрией с бифа-сами. Верхние слои пещеры (D, С, В) отнесены к среднему палеолиту [Монигал, 2001].

Исследователи среднего палеолита Леванта при изучении каменного инвентаря опираются в основном на его технологические характеристики. А. Маркс обращает внимание на то, что в процессе типологического анализа все специалисты выделяют определенные типы орудий: продольные скребла, концевые скребки; отмечают различия между ножами с обушком и плохо ретушированными скреблами. Однако такие орудия, как рекле и псевдолеваллуазские острия, выемчатые орудия и мустьерские транше не всегда определимы и не всеми исследователями включаются в типологические списки. Технологические характеристики данных орудий более показательны, чем их типологическая классификация [Marks, 1992].

Средний палеолит Леванта занимает особое место среди палеолитических индустрий второй половины среднего – первой половины верхнего плейстоцена. Во-первых, Левант был связан постоянным сухопутным переходом с Африкой, по которому беспрепятственно могли передвигаться популяции людей и животных. Во-вторых, существенные изменения природно-климатических условий в период 400–50 тыс. л.н. обусловливали частую смену адаптационных стратегий и способствовали появлению инноваций или возвращению старых способов в первичной и вторичной обработке камня. В-третьих, природно-климатические флуктуации вызывали миграции как внутри Аравийского полуострова, так и за его пределами. В-четвертых, палеолит Леванта, особенно Израиля, является одним из хорошо изученных в Евразии. В-пятых, на территории Леванта в среднем палеолите обитали два таксона: люди современного анатомического вида и палестинские неандертальцы.

Среднепалеолитические слои в пещере Табун датировались разными методами, и для них имеется доста-

Таблица 1. Даты для пещеры Табун, тыс. л.н.*

|

Слой (по Гаррод) |

Подразделение Елинека |

EU-, ESR-даты (средние значения) |

LU-, ESR-даты (средние значения) |

Усредненная дата (ESR-, и US-методы) |

TL-дата (средние значения) |

Осадочный материал |

|

Расщелина |

– |

– |

– |

– |

– |

Краснозем |

|

В |

– |

82 ± 14 |

92 ± 18 |

90+30-16 |

– |

Почва |

|

102 ± 17 |

122 ± 16 |

104+33 -18 |

||||

|

С |

I |

120 ± 16 |

140 ± 21 |

135+60 -30 |

165 ± 16 |

» |

|

D |

II |

133 ± 13 |

203 ± 26 |

143+41 -28 |

196 ± 21 |

Ил |

|

V |

– |

– |

– |

222 ± 27 |

» |

|

|

IX |

– |

– |

– |

256 ± 26 |

» |

*По: [Zviely et al., 2009].

точно много хронологических определений (табл. 1). Для отложений в пещере Табун, кроме указанных в таблице, имеются и другие даты. С учетом определений для других местонахождений, обнаруженных в регионе, этапы среднего палеолита Леванта можно датировать следующим образом: ранний – 260 (250)–165 (150) тыс. л.н., средний – 165 (150)–100 (90) тыс. л.н., поздний – 100 (90)–55 (50) тыс. л.н.

Ранний этап в развитии среднепалеолитической индустрии Леванта отличается высоким индексом пластин, удлиненными остриями, большим разнообразием орудий верхнепалеолитических типов (резцы, скребки, проколки, усеченные орудия, ножи со спинкой), которые встречаются в сочетании с более типичными для среднего палеолита скреблами различной модификации и зубчато-выемчатыми орудиями; некоторые типы изделий были характерны для ашело-ябрудийской индустрии.

Л. Мейгнен с учетом собственных моделей операционной цепочки и реконструкций Э. Боёды [Boёda, 1995] разделяет среднепалеолитические нуклеусы на две группы: для получения удлиненных заготовок (пластины и острия) и относительно удлиненных заготовок (пластины и удлиненные отщепы) [Meignen, 1994, 2000]. Для раннего этапа среднего палеолита Леванта наиболее типична технология первичного расщепления, прослеживаемая по материалам местонахождений Табун D, Рош-эйн-Мор [Marks, Monigal, 1995], Хай-оним, Абу-Сиф [Meignen, 1998, 2000; и др.]. Для этих и других местонахождений, расположенных в прибрежных и окраинных районах Леванта, характерна индустрия с высоким индексом пластин (рис. 1).

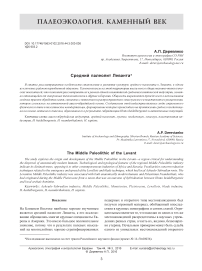

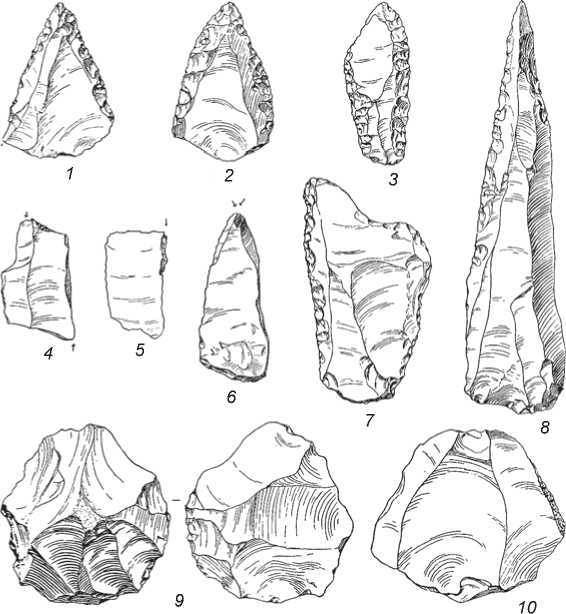

Рис. 1. Находки из местонахождения Табун IX [Shimelmitz, Barkai, Gopher, 2015].

1 – леваллуазский остроконечник; 2 , 3 , 6 – леваллуазские остроконечники с ретушью; 4 , 5 – ретушированные пластины; 7 – скребло с естественно притупленной спинкой; 8 – леваллуазский нуклеус.

Среди материалов левантийского раннего среднего палеолита преобладают одноплощадочные конвергентные, биполярные и объемные нуклеусы, в т.ч. призматические и пирамидальные для изготовления пластин одно-, двухнаправленного и центростремительного расщепления, а также ядрища, у которых в качестве рабочей площадки использовалась как вся поверхность, так и ее часть [Marks, Monigal, 1995; Монигал, 2001].

Р. Шимельмитц и С.М. Кун, анализируя находки из слоя Табун D, выявили еще одну очень важную особенность систематического расщепления ядрищ. В рамках одной последовательности обработки разных участков поверхности нуклеуса леваллуа изготав- в амудийской индустрии, обнаруженной в пещере Ке-сем [Shimelmitz, Barkai, Gopher, 2011].

Подобное разнообразие технических систем оформления нуклеусов для получения различных заготовок было прослежено по ашельским комплексам Леванта [Goren-Inbar, Belfer-Cohen, 1998]. Указанными исследователями выдвинуто предположение о том, что каждый морфологический тип является отражением специфической стратегии расщепления нуклеуса.

Арте факты раннего этапа среднего палеолита из слоя Табун D отражают также использование нескольких технических систем изготовления каменных орудий [Meignen, 2000]. На территорию Леванта ливались пластины, отщепы леваллуа и леваллуазские в раннем плейстоцене и первой половине среднего острия, одновременно использовалась однонаправ- не проникали мигранты с другой технико-типоло- ленная техника, предусматривавшая редукцию ядри-ща [Shimelmitz, Kuhn, 2013]. Эта техническая традиция хорошо прослеживается на более раннем этапе гической индустрией, поэтому дальнейшее развитие среднепалеолитической индустрии типов Табун С и В основывалось на уже сформировавшейся индустрии раннего этапа среднего палеолита. Сле-

дует признать справедливым вывод Л. Мейгнен о том, что технология изготовления пластинчатых лезвий, распространенных в верхнем палеолите, базировалась на мустьерских (среднепалеолитических. – А. Д. ) знаниях, которые сформировались 150–200 тыс. л.н., задолго до появления морфологически современного человека [Ibid., p. 166].

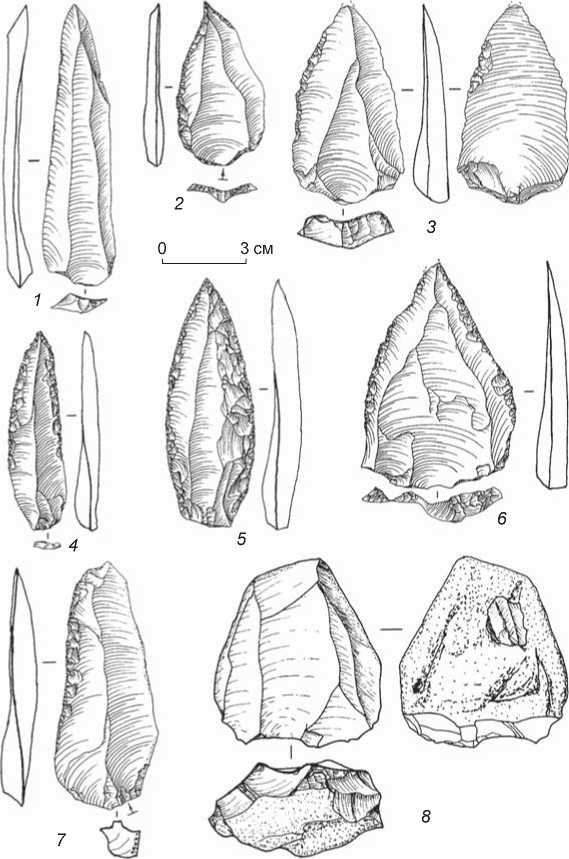

С самого раннего этапа среднего палеолита на некоторых местонахождениях преобладали пластинчатые заготовки. Так, на местонахождении Табун D индекс пластин среди целых заготовок составляет 50,1. Индекс пластин в раннем среднем палеолите Леванта варьирует в пределах 20, хотя и скалывавшиеся с нуклеусов от-щепы, и острия часто использовались в качестве заготовок при изготовлении каменных орудий [Монигал, 2001]. Это предопределяло разнообразие стратегий первичного расщепления для получения заготовок. Удлиненные заготовки, обнаруженные в нижних горизонтах пещеры Хайоним (215–180 тыс. л.н.), на местонахождении Рош-эйн-Мор (210 тыс. л.н.), в ранне-, среднепалеолитических горизонтах пещеры Мислия (250–160 тыс. л.н.), – результат расщепления нуклеусов, напоминающих верхнепалеолитические и сосуществовавших с леваллуазски-ми ядрищами, которые служили для скалывания укороченных заготовок (рис. 2). Пластины

0 3 cм

Рис. 2. Находки из пещер Мислия ( 1–5 ) [Weinstein-Evron et al., 2015] и Хайоним ( 6–10 ) [Meignen, 2000].

1, 6–8 – остроконечники типа абу-сиф; 2 – остроконечник леваллуа; 3 – боковое скребло; 4, 5, 9, 10 – нуклеусы.

и пластинчатые заготовки часто использовали для различных операций без дополнительного оформления ретушью. Среди изделий со следами вторичной обработки преобладают скребла, удлиненные остроконечники, проколки, орудия усеченной формы, ножи со спинкой и др.

В целом ранне-, среднепалеолитическую индустрию Табун D характеризуют однополярные суживающиеся (подтреугольные в плане) нуклеусы, с которых скалывали заготовки в виде пластин и удлиненные острия. Правильные в плане пластины получали также из нелеваллу-азских нуклеусов. Отщепы и более короткие остроконечники с широким основанием скалывали с биполярных нуклеусов. В этой индустрии воплощены различные леваллуазские способы расщепления, в т.ч. снятие отщепов с овальных, радиально подготовленных нуклеусов. В ней нашла отражение не только доминировавшая леваллуазская система расщепления, но и другие стратегии редукции. Индустрии раннего этапа среднего

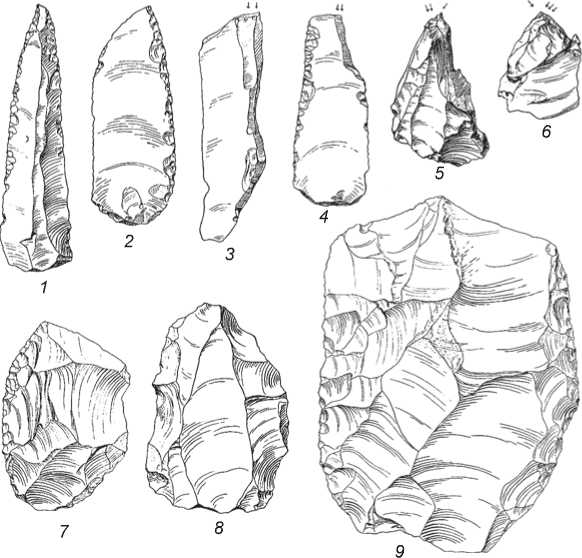

Рис. 3. Находки из местонахождения Табун С [The Stone Age…, 1937]. 1 – остроконечник; 2 – скребло; 3–6 – резцы; 7, 9 – скребла; 8 – нуклеус.

палеолита существовали на протяжении 100–90 тыс. лет. Этому длительному периоду соответствуют разное соотношение приемов леваллуаз-ского и нелеваллуазского расщепления, а также использование в качестве заготовок пластин и отщепов, что, видимо, было связано со сменой адаптационных стратегий. По основным технико-типологическим показателям индустрия раннего периода левантийского среднего палеолита близка к индустрии верхнего палеолита. Сходство проявляется в способах первичного расщепления и наличии скребков, резцов, проколок и некоторых других изделий.

Примечательно, что материалы раннего этапа среднего каменного века Африки, MSA I, принципиально отличающиеся от синхронных левантийских коллекций, также включают заметное количество верхнепалеолитических изделий и представляют стратегии первичного расщепления, которые исчезают на следующем этапе – MSA II. Подобное прослеживается по более поздней среднепалеолитической индустрии Табун С, которую ориентировочно следует отнести к 165 (150)–100 (90) тыс. л.н. На этапе левантийского среднего палеолита индустрия Табун С в значительной степени утратила пластинчатый характер (рис. 3). Почти исчезли нуклеусы, с которых производились однонаправленные снятия пластин и леваллуазских остроконечников. Леваллуазских остроконечников и верхнепалеолитических орудий очень мало. В первичном расщеплении доминирующим приемом было снятие классических овальных леваллуазских отщепов с радиально подготовленных нуклеусов. Для этой индустрии характерно радиальное и биполярное расщепление. Среди орудийного набора преобладают скребла, зубчато-выемчатые изделия, остроконечники типа мустьерских, ножи с обушком, имеются резцы и др. изделия, изготовленные на отщепах. Среди скребел почти полностью отсутствуют орудия с прямыми краями, преобладают простые выпуклые, двойные и конвергентные [The Stone Age…, 1937; Garrod, 1962; Marks, 1983, 1992; Jelinek, 1982a, b; и др.].

По мнению А. Маркса, различия между индустриями Табун D и Табун С были обусловлены использованием разных стратегий расщепления: в первом случае остроконечники и пластины снимались c одноплощадочных треугольных в плане леваллуазских нуклеусов, во втором – заготовки скалывались методом радиального расщепления. Некоторые различия в орудийном наборе определялись тем, что ретушировались заготовки разного типа. Изменения в технике расщепления могли быть следствием специфической адаптации [Marks, 1992].

Хронологически к среднему палеолиту типа Табун С относятся находки из пещер Схул и Кафзех, в которых обнаружены погребения людей современного вида. Пещера Схул представляет собой углубление под сравнительно небольшим навесом. Глубина пещеры 6 м, ширина 14 м у входа, ориентированного на северо-запад [The Stone Age…, 1937]. Мощность рыхлых отложений в пещере составляет ок. 3 м, хотя брекчия, прикипевшая к стенам пещеры и находящаяся выше современного уровня отложений, в которой содержится среднепалеолитический материал, свидетельствует о том, что верхняя часть культуросодержащих отложений не сохранилась.

Сохранившаяся часть культуросодержащего горизонта А имеет мощность 20–25 см. Горизонт перекрывает плотную толщу пещерных отложений (горизонт В1). Вдоль стен и у входовой части пещеры эту толщу подстилает пачка брекчиевидных прослоек, у стен переслаиваемая сталагмитовыми линзами (горизонт В2). На отдельных участках, где отсутствует брекчия, расчленить горизонты В1 и В2 было практически невозможно. На скальном дне пещеры залегал слой серого песка, содержащего окатанный материал. В карстовой трубе грота выявлен слой песка темнокоричневого цвета (горизонт С).

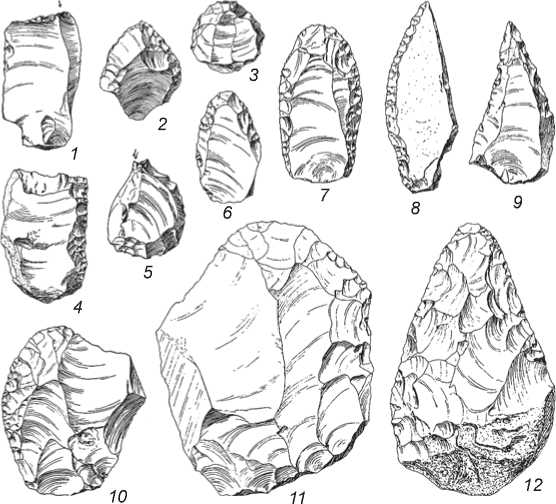

При раскопках пещеры Схул, а она была раскопана полностью, обнаружено свыше 10 тыс. изделий из кремня, которые составляли единый комплекс. Находки из горизонта В1 были патинизированы, а изделия из горизонта В2 не несли следов патины и имели «свежий» вид (рис. 4). Для индустрии Схул характерны широкие леваллуазские отщепы, которые скалывали с радиальных нуклеусов, одинарные скребла, изготовленные из отщепов, реутилизованные четырехугольные леваллуазские нуклеусы для пластин, леваллуазские треугольные остроконечники с широ-

Рис. 4. Находки из пещеры Схул, слои В2 ( 1–7, 10, 12 ) и В1 ( 8, 9, 11 ) [McCown, 1934].

1, 5 – резцы; 2, 9 – остроконечники с ретушью; 3, 11 – нуклеусы; 4, 6, 7, 10 – скребла; 8 – нож с обушком; 12 – бифас.

ким основанием и фасетированной ударной площадкой, резцы. Важно подчеркнуть, что леваллуазских остроконечников в нижнем горизонте по количеству было значительно больше, чем в верхнем, а необработанных леваллуазских широких отщепов в горизонте В1 по удельному весу больше, чем в слое С.

Даты для культуросодержащих горизонтов пещеры Схул относятся к большому временному диапазону. Первые определения выполнены ЭПР-методом по инициативе К. Стрингера по двум зубам жвачных животных: EU-даты от 54,6 до 101 тыс. л.н., среднее значение 81 ± 15 тыс. л.н., LU-даты от 77,2 до 119 тыс. л.н., среднее значение 101 ± 12 тыс. л.н. [Stringer et al., 1989]. Методом TL-датирования по шести образцам обожженного кремния установлены такие даты: 166,8–99,0 тыс. л.н., среднее значение 119 ± 18 тыс. л.н. [Mercier et al., 1993]. Ф. МакДермот, используя ЭПР-метод, датировал два образца, которые были отобраны К. Стрингером, а также еще три образца из слоя В, и выявил большие различия [McDermott et al., 1993].

По мнению Ф. МакДермота, в пещере Схул, вероятно, были представлены разные по хронологической принадлежности группы людей [Ibid.], что подтверждало выводы первых исследователей пещеры Т. МакКоуна и А. Кейса [McCown, Keith, 1939]. А. Ронен также считал, что погребения в 2-метровой толще пещеры Схул мог разделять значительный промежуток времени [Ronen, 1976].

На основе дат Ф. МакДермота можно выделить раннюю группу гомининов, относящихся к интервалу 110–90 тыс. л.н., и позднюю – 60–40 тыс. л.н. Позднее А. Ронен, опираясь на результаты прямого датирования ЭПР-методом по изотопам урана [Grün et al., 2005], пришел к выводу, что останки людей современного вида следует датировать временем 102 ± 26 тыс. л.н. [Ronen, 2012].

Среди местонахождений на Ближнем Востоке и в Евразии в целом пещера Схул, безусловно, занимает особое место в связи с открытием в ней погребений людей современного вида. Найденные в пещере останки 10 чел. разного возраста по стоянно привлекают внимание антропологов. Мы поддерживаем мнение Д. Джохансона о том, что этот антропологический материал является ключом к пониманию процессов сапиентации в мире [Johanson, Blake, 1996], и считаем необходимым проведение в ближайшее время секвенирования ДНК как останков из пещер Схул и Кафзех, так и палестинских неандертальцев.

В пещере Кафзех на территории Израиля также обнаружены останки людей совре- менного анатомического вида [Neuville, 1951; Vander-meersch, 1981; Коробков, 1978]. Пещера расположена в 2,5 км к юго-востоку от г. Назарет, ориентирована на юго-запад. Ее ширина 20 м, глубина 12 м. В пещере кроме зала с высоким сводом, к которому примыкает вход, ограниченный с двух сторон каменными стенами и отделенный от грота порогом высотой 1,5 м, имеется т.н. вестибюль, в котором были обнаружены палеоантропологические остатки. Раскопки проводились в 1930–1936 гг. Р. Невиллем и М. Штекелисом, а в 1965–1980 гг. – Б. Вандермеершем во внешней части «вестибюля». Исследователи по-разному маркировали слои: Р. Невилль обозначал их снизу вверх от М до А, а Б. Вандермеерш – от XXIV до I.

К среднему палеолиту по Р. Невиллю отно сят-ся слои от M до F, а по Б. Вандермеершу – от XXIV до XI. Р. Невилль характеризует среднепалеолитическую индустрию Кафзеха как леваллуазскую, с обилием леваллуазских острий. Среди них мало удлиненных образцов. Леваллуазские острия в большинстве своем имеют широкое о снование и фасе-тированную ударную площадку. Эти острия без ретуши или с преимущественно однорядной ретушью по одному краю. Скребла изготавливались из отще-пов, сколотых с радиальных нуклеусов, и составляли 15–20 % от всех орудий. Отмечено значительное количество зубчато-выемчатых изделий. Обнаружены также анкоши, резцы, ножи с естественной спинкой. В некоторых культуросодержащих горизонтах зафиксированы очаги. Р. Невилль всю индустрию из Кафзеха объединял в единый техникотипологический комплекс и считал, что она развивалась на местной основе.

В 1930 г. при раскопках Р. Невилль и М. Штекелис обнаружили о станки семи индивидуумов, а в 1934 г. им же удало сь найти многочисленные фрагменты скелетов гомининов, в частности четыре черепа. Б. Вандермеерш в ходе раскопок обнаружил скелеты еще 14 индивидуумов. Среди них одним из наиболее полных и хорошо сохранившихся был Кафзех IX – скелет женщины возрастом ок. 20 лет, которая была захоронена с подогнутыми ногами. Всего в нескольких сантиметрах от Кафзех IX залегал скелет ребенка (Кафзех X), погребенного в сильно скорченном положении [Зубов, 2004]. Могильная яма у них была общей.

Средняя дата для Кафзех по всем слоям 92 ± 5 тыс. л.н. [Кауфман, 2002]. Для останков людей современного вида, датированных по зубам ЭПР-методом, имеются даты: 100 ± 10 и 120 ± 8 тыс. л.н. [Grün, Stringer, 1991].

Среднепалеолитическая индустрия Табун С в целом характеризуется преимущественно радиальным расщеплением, по определению Э. Боёды [Boëda, 1988]. Скалываемые с таких нуклеусов отщепы раз- личных размеров являлись заготовками для многих изделий – скребел различных модификаций, зубчато-выемчатых изделий и др. Обнаружены левал-луазские треугольные остроконечники с широким основанием и фасетированной ударной площадкой в виде шляпы жандарма (chapeau de gendarme). Они часто не подвергались ретушированию, а если ретушь и наносилась, то была, как правило, односторонней и однорядной.

Финальному этапу среднего палеолита типа Табун В соответствуют преимущественно одноплощадочные однонаправленные леваллуазские нуклеусы, с которых скалывали короткие остроконечники с широким основанием (такие же представлены в нижележащем горизонте), а также пластины и радиальные нуклеусы для скалывания отщепов. В орудийном наборе преобладают скребла боковые и других модификаций, ножи с обушком, зубчато-выемчатые изделия (рис. 5). Л. Коуплэнд рассматривала финальный этап среднего палеолита Леванта как позднейшее сочетание индустрий типа Табун D и Табун С [Copeland, 1975].

Рис. 5 . Находки из местонахождения Табун В [McCown, 1934]. 1–3 – ретушированные остроконечники на треугольных отщепах; 4–6 – резцы;

7 – скребло; 8 – остроконечник типа абу-сиф; 9, 10 – нуклеусы.

На территории Леванта исследовались многослойные местонахождения Ракефет, Кебара, Амуд, Эмирех, Кзар-Акил, Бокер-Тактит и др., где культуросодержащие горизонты финала среднего палеолита перекрываются верхнепалеолитическими слоями. Полевые исследования в пещере Кебара, расположенной на горе Кармель, проводились в 1930-е гг. Д. Гаррод и Т. Мак-Коуном. Тогда были выделены горизонты раннего натуфа, позднего периода верхнего палеолита и среднего палеолита. Повторные раскопки позволили уточнить стратиграфию и выявить четыре верхнепалеолитических горизонта, перекрывавших слои финального среднего палеолита [Bar-Yosef et al., 1992; Sarel, Ronen, 2003; Мейгнен, Бар-Йозеф, 2005].

Среди находок из пещеры Кебара, относящихся к позднему этапу среднего палеолита, преобладали отщепы, полученные в результате леваллуазского рекуррентного снятия. Скалывание заготовок производилось однонаправленно конвергентно с нуклеусов, имеющих выпуклый фронт расщепления. По находкам из всех горизонтов можно сделать вывод о том, что первичное снятие заготовок было почти одинаковым. В нижних слоях ХII и XI пластины составляли 30 % от числа леваллуазских заготовок. В вышележащих горизонтах Х и IX часто встречались левал-луазские острия с широким основанием. Материалы слоев VIII–VI свидетельствуют о сохранении тенденции к получению подтреугольных форм, которые сочетались с подпрямоугольными. В коллекции каждого культуросодержащего горизонта ретушированные изделия составляют ок. 3–4 %.

Л. Мейгнен и О. Бар-Йозеф провели сравнительный анализ среднепалеолитической индустрии Ке-бары с технокомплексами некоторых других стоянок Леванта [Meignen, Bar-Yosef, 1992]. Главной особенностью индустрии из пещеры, по их мнению, были от-щепы и короткие острия с широким основанием, ко-

Таблица 2. Даты для пещеры Кебара, тыс. л.н. *

|

Слой |

TL-метод |

ЭПР-метод |

Другие методы |

|

Обожженный кремень |

Эмаль зубов |

||

|

VI |

48,3 ± 3,5 |

53,9 ± 4,6 |

– |

|

VII |

51,9 ± 3,4 |

66,7 ± 6,0 |

– |

|

VIII |

57,3 ± 4,0 |

58,2 ± 5,4 |

– |

|

IX |

58,4 ± 4,0 |

– |

– |

|

X |

61,6 ± 3,6 |

– |

60 ± 6,0 (EU) 64 ± 6,0 (LU) |

|

XI |

60,0 ± 3,5 |

65,1 ± 5,1 |

– |

|

XII |

59,5 ± 3,5 |

58,9 ± 5,5 |

– |

*По: [Porat et al., 1994].

торые соответствуют индустрии Табун В. Индустрия Кебары близка также к находкам из слоя XXVIII Кзар-Акил, Амуд и особенно слоя В пещеры Сефуним.

Для среднепалеолитических слоев Кебары TL-и ЭПР-методами определены даты, которые укладываются в интервал 48–66 тыс. л.н. [Porat et al., 1994] (табл. 2).

В пещере Кебара обнаружены фрагменты скелета ребенка (Кебара I) и достаточно хорошо сохранившиеся ко сти нижней части скелета мужчины 25–35 лет [Arensburg et al., 1985; Vandermeersch, 1969, 1981]. Человек был захоронен в неглубокой яме на спине. Рост мужчины ок. 170 см. Антропологи отмечают наличие у него подъязычной кости ( os hyoideum ), по строению практически не отличающейся от подъязычной кости современного человека, что свидетельствует о высоком уровне развития речи. Морфологически гоминин имел сходство с индивидуумами из пещеры Схул, но был более массивен. В культуросодержащем слое вместе с антропологическими останками залегали многочисленные каменные орудия, относящиеся к финалу среднего палеолита типа Табун В.

Антропологические находки, морфологически близкие к Кебара I, обнаружены в небольшой пещере Амуд [Watanabe, 1968; Rak, Kimbel, Hovers, 1994; Ohnuma, 1992]. Для индустрии этого местонахождения в целом характерны основные технико-типологические показатели, типичные для технокомплексов финального этапа среднего палеолита типа Табун В. Нуклеусы в основном двух типов: подтреугольной в плане формы, односторонние для скалывания коротких остроконечников с фасетированной ударной площадкой (chapeau de gendarme) и радиальные для снятия отщепов. Небольшое количество нуклеусов можно отнести к нелеваллуазским для снятия пластин. В числе заготовок – ок. 55 пластинчатых отщепов, 750 подтреугольных и треугольных сколов и ок. 200 пластин, длина которых в 2 раза больше ширины, с параллельными краями.

Среди ретушированных орудий выделяются остроконечники с мелкой ретушью преимущественно с дорсальной стороны, концевые и боковые скребки на пластинах и пластинчатых сколах, скребла на от-щепах, в основном двойные и конвергентные, а также отщепы и пластины с мелкой ретушью по краю.

В категории орудий следует отметить артефакты верхнепалеолитического типа: изделия с поперечной фаской (pièces à chanfrein), проколки, изделия типа сверл, скребки. Некоторые остроконечники имеют основание, оформленное мелкой ретушью; они напоминают эмирейские изделия этого типа. К. Онума, сравнив индустрию из основных позднепалеолитических горизонтов В4 и В2 Амуда, пришел к выводу, что, несмотря на некоторые различия, инвентарь обо- их слоев обнаруживает значительное сходство и в целом может быть отнесен к левантийскому мустье типа Табун В [Ohnuma, 1992, p. 103].

Особый интерес вызывает найденное в пещере Амуд захоронение молодого мужчины (Амуд I). Он выделяется среди всех неандертальцев ростом (более 180 см) и объемом мозга (по одним данным 1 740 см3, по другим – 1 800 см3). Наряду с типично неандертальскими чертами (хорошо выраженный надглазничный валик, покатый лоб, низкий свод черепа и др.) у этого индивидуума имеются признаки, отличающие его от классических европейских неандертальцев: свод черепа выше; затылок округлый, без шиньона; зубы небольших размеров, намечается подбородочный выступ, сосцевидные отростки височной кости массивны и др. Амуд I многие антропологи относят к палестинским неандертальцам, близким к представителям группы Схул–Кафзех.

Еще одно местонахождение с антропологическими находками исследовалось на территории Сирии в пещере Дедерьех, в 60 км на северо-запад от Алеппо [Akazawa et al., 1993, 1995а, b; 1999]. Пещера представляет собой большую полость (ширина у входа ок. 15 м, глубина 60 м, максимальная ширина 40 м) со сводчатым куполом высотой более 10 м. Она находится на высоте 450 м над ур. м. на левом берегу вади Дедерьех. Раскопки проводились у входа, где были найдены натуфийские орудия, и в глубине пещеры – индустрия финала среднего палеолита и два погребения. В одном из них обнаружен хорошо сохранившийся скелет ребенка. Всего при раскопках пещеры найдены о станки не менее четырех детей и шести взрослых и молодых людей. Результаты раскопок в пещере Дедерьех в российской научной литературе представлены не столь широко, по сравнению с материалами исследований среднего палеолита в Израиле, поэтому остановимся на них несколько подробнее.

На основном участке раскопок в глубине пещеры, где обнаружены неандертальские погребения и индустрия финала среднего палеолита, была выделена последовательность из 15 геологических слоев. С учетом насыщенности археологическими материалами исследователи разделили слои на несколько подуровней. Стратиграфическая последовательность отложений в пещере в целом хорошо выражена: границы между слоями четкие, за исключением пристеночных участков. Все 15 слоев были объединены в четыре пачки снизу вверх: четвертая пачка – слои 15–12, третья – слои 11–7, вторая – слои 6–4, первая – слои 3–1.

В нижней пачке найдено небольшое количество изделий: два леваллуазских нуклеуса с негативами односторонних сколов остроконечников и один радиальный нуклеус для снятия отщепа, конвергентные и двойные скребла на отщепах и пластинах, ретушированные пластинчатые сколы. Таким образом, в нижних слоях представлена немногочисленная индустрия, типичная для финального среднего палеолита типа Табун В. В слое 13 обнаружена коронка первого моляра верхней челюсти.

В вышележащих слоях третьей пачки было значительно больше орудий, которые полностью соответствовали находкам из нижних горизонтов. Нуклеусы представлены леваллуазскими типами для снятия коротких леваллуазских остроконечников с широким основанием и фасетированной ударной площадкой, а также радиальными формами для скалывания от-щепов. В дебитаже преобладали леваллуазские снятия. Большой процент составляют острия, пластины и отщепы с ретушью. Имеются ножи с притупленной спинкой с галечной коркой, зубчато-выемчатые изделия, ретушированные остроконечники с широким основанием, одно- и двухрядные скребла с прямым и выпуклым лезвием на отщепах и пластинах, концевые скребки на пластинах, ретушированные пластины и отщепы. В слое 11 обнаружено захоронение ребенка возрастом ок. 2 лет. Кости в анатомическом порядке находились в специально вырытой яме. На костях грудного отдела лежал отщеп. Рядом с погребением были о статки очага.

Во второй пачке также обнаружены каменные изделия, типичные для финального этапа среднего палеолита. Нуклеусы в основном леваллуазского типа для снятия укороченных острий и отщепов. Материалы слоев этой пачки и нижележащих слоев представляют одну технику оформления ядрищ и утилизации отщепов и пластин. Значительна доля ретушированных пластин, остроконечников и отщепов. Найдены скребла двойные, одинарные и конвергентные с прямым и выпуклым лезвием на отщепах и пластинах, ножи с притупленной спинкой и корковым покрытием, концевые скребки и резцы, ретушированные отще-пы и пластины. В слое 6 выявлено несколько очажных пятен и костей диких животных вокруг них. Из слоев 5 и 4 извлечено несколько фрагментов останков гомининов.

В самой верхней пачке по обилию находок выделяется слой 3. Каменный инвентарь залегал в нескольких подуровнях и по технико-типологическим показателям не отличался от инвентаря нижележащих слоев. В слое 3 также прослежены очаги, вокруг которых находились фрагменты костей животных и обугленные остатки растений. В этом слое обнаружен неполный скелет с хорошо сохранившимся лицевым отделом черепа.

Весь каменный инвентарь финального этапа среднего палеолита из пещеры Дедерьех по технико-типологическим показателям со ставлял единый комплекс, типичный для Табун В. Среди нуклеусов преобладали леваллуазские формы для снятия укороченных остроконечников и радиальных отщепов. Ретушированию подвергались остроконечники, отще-пы и пластины. В коллекции орудий доминировали скребла. По типу рабочего лезвия они делятся на две основные группы: прямые и выпуклые или вогнутые. Лезвие интенсивно обрабатывалось ретушью. Доля скребел увеличивалась снизу вверх. Во всех слоях представлены верхнепалеолитические орудия. Типичны резцы и скребки. Их количество также увеличивалось снизу вверх.

Ме стонахождение в пещере Дедерьех на основании радиоуглеродного анализа шести образцов датируется периодом от 48 100 ± 1 200 до 53 600 ± ± 1 800 л.н. Исследователи отмечают, что нижняя дата является предельной для радиоуглеродного метода, и не исключают более древний возраст нижних слоев. По гуминовым кислотам также определен период от 48 до 55 тыс. л.н.

При раскопках пещеры были обнаружены останки представителей разнообразной фауны. В нижней пачке залегали кости дикого козла и муфлона. В третьей пачке кости этих животных преобладали, по сравнению с нижележащими слоями увеличилась численность остатков обитателей степи – газели, носорога, лошади, а также умеренного пояса – благородного оленя, кабана, дикого быка. В верхних слоях доминирующими по количеству костных остатков становятся представители видов, характерных для умеренного пояса, кости оленей составляют ок. 30 % от всех фаунистических находок. Сравнение фаунистических материалов выявило значительные различия между животными, останки которых представлены в четвертой и первой пачках. Исследователи объясняют это тем, что верхние слои накапливались в более влажных условиях и в районе пещеры Дедерьех были распространены лесные массивы. Возможно, с этим связано увеличение количества скребел в верхних культуросодержащих горизонтах.

Хорошо известная пещера Шанидар на территории Ирака, в которой также были обнаружены погребения неандертальцев, исследовалась в течение четырех сезонов Р. Солецким [Solecki, 1953, 1960, 1975; и др.]. Пещера находится в ущелье, которое прорезает склоны Барадоста, на высоте ок. 360 м над уровнем р. Большой Заб. Вход ориентирован на юг, его ширина 25 м, высота 8 м; длина пещеры 40 м, максимальная ширина 53 м. В рыхлых отложениях в пещере мощностью 14 м выделено четыре культуросодержащих слоя. Три слоя (А, В, С) относятся к неолиту – позднему палеолиту. Слой D мощностью более 8 м относится к финалу среднего палеолита. Его вскрытие показало, что было пять обрушений потолка, свидетельствующих о землетрясениях. Под грудой камней обнаружены останки H. neanderthalensis .

Заселение пещеры гомининами началось в самом начале процесса заполнения полости рыхлыми отложениями – каменные изделия были найдены на самом дне. Представления о первичном расщеплении позволяют составить немногочисленные сильно сработанные нуклеусы и дебитаж. Среди нуклеусов выделяются истощенные нуклеусы типа радиальных. Помимо отщепов обнаружены остроконечники небольших размеров с расширенным основанием и удлиненные, а также пластины. Очевидно, что в первичном расщеплении наряду с радиальными использовались ле-валлуазские нуклеусы для снятия остроконечников и пластин, а также нелеваллуазские формы для получения пластинчатых заготовок. Среди орудий преобладали скребла одинарные с прямым, выпуклым и изогнутым лезвием, а также конвергентные, выполненные на пластинах и пластинчатых отщепах. Много орудий, оформленных крутой ретушью, на пластинах и отщепах. Р. Солецкий обнаружил четыре небольших по размерам острия с подтеской, которые отнес к эмирейскому типу. К сожалению, каменный инвентарь из пещеры Шанидар опубликован частично. В целом он имеет сходство с изделиями как позднего этапа среднего палеолита Леванта, так и позднего периода среднего палеолита западной части Переднеазиатского нагорья.

Среднепалеолитиче ская индустрия Шанидара не имеет твердо установленных дат. Р. Солецкий полагал, что заселение пещеры началось в раннем вюр-ме, ориентировочно 100–80 тыс. л.н. Для верхней части слоя D имеется радиоуглеродная дата 46 900 ± ± 1 500 л.н. [Bar-Yosef, 1998].

Неандертальцы из пещеры Шанидар по морфо-логиче ским характеристикам не сколько отличаются от европейских неандертальцев и от палестинских неандертальцев, останки которых представлены на местонахождениях Амуд, Кебара и Табун. Всего в Шанидаре обнаружены останки девяти неандертальцев (семь взрослых особей и два ребенка), в т.ч. пять черепов. О морфологии этой группы наибольшую информацию удается получить по скелетным остаткам и черепу Шанидар I. В морфологии черепа четко прослеживается ряд архаичных особенностей: сильно развитый, непрерывный надглазничный валик; выступающий шиньонообразный затылок, низкий лоб, выступающая средняя часть лица, отсутствие подбородочного выступа, уплощенная область клыковых ямок и др. А.А. Зубов отмечает, что некоторые черты позволяют отдельным исследователям констатировать сходство этой группы гомининов с классическими западно-европейскими неандертальцами, противопоставляя их гомининам Схул и Кафзех. Однако шанидарцы имели ряд прогрессивных характеристик, что свидетельствует об их отклонении от европейских неандертальцев в сторону сапиентных форм.

А.А. Зубов подвергал сомнению возможность сближения неандертальцев из Шанидара с классическими западно-европейскими неандертальцами [2004, с. 299].

Заслуживает внимания точка зрения Э. Тринкауса на проблему шанидарских неандертальцев [Trinkaus, 1983]. Исследователь отмечает, что по многим анатомическим особенностям шанидарские находки демонстрируют эволюционный застой. У них отмечается индивидуальная изменчивость, но в целом их можно сгруппировать в два основных подварианта. По большей части анатомических особенностей важно отметить гомогенность этой группы. Только в лицевом скелете отмечается некая динамика признаков: появление прогнатизма на среднем уровне лица на фоне более уплощенной и архаичной формы более древних шанидарцев.

Проведенный детальный анализ по разным системам анатомических признаков шанидарских неандертальцев и других представителей верхнеплейстоценовых ближневосточных популяций выявил эволюционные преобразования, которые проходили на этой территории. Они проявляются в изменчивости ряда признаков посткраниального скелета при сравнении ранних неандертальцев с классическими европейскими неандертальцами и не исключают индивидуальную массивность скелетов. У ближневосточных неандертальцев отмечаются незначительные изменения в пропорциях зубов при очевидной изменчивости их абсолютных размеров. Отмеченная изменчивость зубов, сохранение массивности скелета у ряда представителей, как и архаичности некоторых частей черепа дают возможность отличать эти находки от останков синхронных людей современного анатомического вида. Однако особенности лицевого скелета ближневосточных гомининов демонстрируют четкое направление изменчивости от ранних неандертальцев к людям современного анатомического вида, что позволяет провести линию от массивных среднеплейстоценовых гомининов с мощным жевательным аппаратом к грацильным формам, близким к сапиенсам. Ша-нидарские неандертальцы по признакам посткраниального скелета и передним зубам уступают в прогрессивности людям современного анатомического вида, однако редукция части признаков лица делает их ключевыми в понимании эволюционных преобразований, связанных, в частности, с влиянием культурных инноваций.

Шанидарские гоминины интересуют ученых и с другой точки зрения: тело Шанидар I, погибшего, как полагал Р. Солецкий, от удара обломком горной породы во время землетрясения, сородичи присыпали крупными кусками известняка и более мелкими камнями. По мнению антропологов, этот индивидуум при жизни лишился одной руки. Однорукий человек в то время не мог бы выжить без поддержки и помощи других членов коллектива. О социальных отношениях внутри популяции свидетельствует и погребение Ша-нидар IV. После захоронения умершего в специальном углублении сородичи засыпали могилу цветами и лекарственными растениями [Solecki, 1975; Lietava, 1992]. Финальный этап среднего палеолита Леванта связан с проживавшими на этой территории палестинскими неандертальцами, которые морфологически существенно отличались от классических западно-европейских. Индустрия типа Табун В, по заключению Л. Мейгнен и О. Бар-Йозефа, также значительно отличалась от мустьерских индустрий Европы [Мейгнен, Бар-Йозеф, 2002].

Технико-типологические особенности левантийского мустье освещаются в многочисленных публикациях, поэтому мы остановились только на некоторых местонахождениях среднего палеолита Леванта и не рассматриваем такие важные памятники, как пещера Нахр-Ибрагим, местонахождение Наама, финальные среднепалеолитические комплексы Кзар-Акил, Бокер-Тактит и др. Все среднепалеолитические местонахождения Леванта, в соответствии с тремя стадиями (фазами) Табун D, С, В, различаются по инвентарю, но по основным технико-типологическим показателям составляют единый технико-типологический комплекс, который эволюционировал на протяжении более 200 тыс. лет. Он изменялся под влиянием экологических условий и в ходе контактов с популяциями сопредельных территорий. Но в целом, с нашей точки зрения, развитие среднепалеолитической индустрии Леванта происходило преимущественно на местной основе и было связано с популяциями людей современного вида и палестинскими неандертальцами.

Почти 80 лет не прекращается дискуссия о том, как происходило развитие раннего, среднего и верхнего палеолита Леванта – последовательно или прерывисто. Решение вопроса затруднено тем, что на многослойных палеолитических местонахождениях не всегда удается четко проследить всю последовательность залегания культуро содержащих горизонтов, несмотря на совершенствование методов геохронологии, а также провести корреляцию данных, полученных различными методами при технико-типологическом и сравнительном анализе археологических материалов Леванта; исследователи уделяют основное внимание технологическому анализу в ущерб типологическому; сравнивают материалы полевых исследований памятников, различающиеся по степени изученности (это особенно влияет на результат при сравнении процентного соотношения тех или иных типов орудий); материалы исследований одного и того же местонахождения находятся в разных местах хранения (примером может быть стоянка Кзар-Акил) и т.д.

Существуют две основные точки зрения на истоки левантийского среднего палеолита. Гипотезу о своеобразии левантийского среднего палеолита (ашело-мустье) и его отличии от западно-европейского, пожалуй, первой высказала Д. Гаррод [The Stone Age…, 1937]. Мы считаем справедливым вывод О. Бар-Йозефа о том, что среднепалеолитические комплексы Леванта составляют особое единство в рамках среднепалеолитической индустрии Африки и Евразии [Bar-Yosef, 2006]. Важная роль технологии получения пластин с помощью леваллуазской и неле-валлуазской систем расщепления – одна из главных особенностей, отличавшая ранне- и среднепалеолитические индустрии Леванта от синхронных индустрий Африки.

В среднекаменном веке Африки леваллуазское расщепление получило широкое распространение, но, как показал Х. Кру [Crew, 1975], оно отличалось от леваллуазского расщепления, использовавшегося в Леванте. Леваллуазская (протолеваллуазская) технология первичного расщепления на территории Леванта впервые появляется в Гешер Бенот Яаков на стадии МИС 18–20 [Goren-Inbar, 2011, Ill. 8, 1 ]. Если говорить о преемственности в палеолите Леванта, то прежде всего необходимо обратиться к уникальной последовательности культуросодержащих слоев в пещере Табун. В самом нижнем культуросодержащем слое G пещеры наряду с другими орудиями залегали зубчатовыемчатые изделия, обработанные крутой ретушью, одинарные скребла, единичные аморфные резцы, чопперовидные орудия. Нуклеусы представлены укороченными пирамидальными односторонними формами для снятия аморфных пластин и пластинчатых отще-пов, а также со следами бессистемного расщепления. В вышележащем слое F наиболее распространенными типами орудий были резцы и скребки. Среди одно-и двухплощадочных нуклеусов выделено четыре ле-валлуазских.

Материалы нижних слоев G и F пещеры Табун свидетельствуют о том, что в первичном расщеплении использовались леваллуазское и пластинчатое раскалывание, но в целом технология получения заготовок для изготовления орудийного набора была ориентирована на скалывание с ядрищ отще-пов. В технологической характеристике индустрии двух нижних горизонтов А. Елинек отмечал минимальную роль леваллуазской техники [Jelinek, 1975]. Однако наличие в индустрии верхнепалеолитических орудий – резцов, скребков – позволило считать ее значительно продвинутой.

В материалах вышележащего слоя Е были выделены три фации, или три индустриальных комплекса: 1) ябрудийский, ориентированный в основном на получение отщепов и изготовление скребел типа кина; 2) ашельский, связанный с изготовлением преимуще- ственно бифасов, скребел и отщепов; 3) амудийский, предназначенный для изготовления пластин и орудий верхнепалеолитического типа [Copeland, 2000]. В начале 1980-х гг. А. Елинек с учетом данных своих раскопок пришел к выводу о том, что все сменяющие друг друга фации индустрии слоя Е, включая аму-дийскую, относятся к мугаранской индустриальной традиции. Наличие разных фаций он объяснял адаптацией древних популяций к различным экологическим условиям [Jelinek, 1981, 1982а, b]. По мнению исследователя, амудийская традиция развивалась постепенно на основе предшествующих местных культурных традиций, а леваллуа-мустьерская индустрия произошла от мугаранской.

Материалы ашельских местонахождений Леванта, с нашей точки зрения, позволяют утверждать, что пластинчатое и леваллуазское расщепление играло не ведущую, но важную роль в получении заготовок для изготовления орудий в индустрии древних популяций региона. На ашело-ябрудийском этапе финального ашеля значение пластинчатых технологий значительно возрастает. И с этим связано появление уже в раннем палеолите нуклеусов, подготовленных для последующего получения заготовок. Их можно разделить на четыре типологические группы: унифасиальные, радиальные, комбева и леваллуазские для получения отщепов. Строго говоря, они были достаточно близки по технологии изготовления от этапа первичного оформления заготовки и до скалывания с них отще-пов. Поэтому можно бесконечно дискутировать о том, где впервые появляется тот или иной тип нуклеусов, каким образом и когда он появляется в других районах Евразии [Деревянко, 2016а, б]. Сравнивая финальную ашельскую индустрию Леванта с африканскими и европейскими, О. Бар-Йозеф отмечает, что ашело-ябрудийская группа может рассматриваться как локальная группа, географически ограниченная в своем распространении одним регионом [Bar-Yosef, 1994, p. 257]. В позднеашельской амудийской индустрии пластинчатые заготовки играли большую роль в изготовлении орудий. Яркие свидетельства этого получены при исследовании в пещере Кесем в Израиле [Barkai, Gopher, Shimelmitz, 2005; Shimelmitz, Barkai, Gopher, 2011; и др.].

На базе амудийской индустрии, начальный этап развития которой относится ориентировочно к 400 тыс. л.н. [Shimelmitz, Barkai, Gopher, 2011], сформировался средний палеолит Леванта. Среднепалеолитические индустрии типа Табун D, В, С, по нашему мнению, эволюционно развивались вплоть до верхнего палеолита. Естественно, что за 200 тыс. лет смена палеоэкологических условий в Леванте, изменение адаптационных стратегий, кратковременные контакты с популяциями людей сопредельных территорий и др. причины вносили некоторые инновации в среднепалеолитический технокомплекс. Причем уже в раннем палеолите могли появляться, а затем со временем исчезать верхнепалеолитические приемы в оформлении нуклеусов и изделия верхнепалеолитического типа; в течение столь продолжительного периода так же могли появляться и исчезать леваллуазские системы.

Противники вывода о преемственности в развитии палеолита в Леванте от ашеля до финала среднего палеолита при доказательстве своей позиции привлекают различные аргументы. Приведем некоторые из них: стоянки среднего палеолита типа Табун D находятся в аридных зонах глубинных территорий Леванта, а стоянки типа Табун С – преимущественно вдоль побережья; мустье типа Табун С исчезло в связи с приходом на юг региона неандертальца, принесшего ок. 75 тыс. л.н. традиции мустье типа Табун В, или продолжало существовать и после появления этого вида до периода миграции в Левант популяции H. sapiens с верхнепалеолитическими технологиями; технологии первичного и вторичного расщепления изменялись в определенные периоды на протяжении второй половины среднего и первой половины верхнего плейстоцена. Гипотеза о том, что линия развития индустрий финального этапа ашеля и среднего палеолита прерывалась, обосновывается также различиями в процентном соотношении пластин, отщепов и других типов каменных орудий.

Для всех исследователей, в т.ч. для нас, очевидна проявлявшаяся на протяжении всего ашеля и среднего палеолита в Леванте некоторая мозаичность в технологиях первичного расщепления и оформления отдельных типов орудий, в процентном соотношении изделий. Например, на раннем этапе среднего палеолита типа Табун D имеются пирамидальные нуклеусы верхнепалеолитического типа и верхнепалеолитические орудия, на среднепалеолитических местонахождениях типа Табун С они почти не встречаются и вновь появляются на финальном этапе среднего палеолита типа Табун В. С нашей точки зрения, некоторые различия в палеолитической индустрии Леванта были обусловлены изменениями природно-климатических условий, которые заставляли человека разрабатывать новые адаптационные стратегии. Такое же разнообразие палеолитических индустрий наблюдается в Африке, Европе, на Алтае и в других регионах. Как отмечают К.А. Трион и С. МакБриарти, изменения адаптационных стратегий гомининов в переходный период от ашеля к среднему каменному веку в Африке были постепенными и разнохарактерными [Tryon, McBrearty, 2006]. Подобная ситуация фиксируется и в Леванте [Goren-Inbar, 2011], но это не означает, что прерывалась единая линия развития палеолитической индустрии.

Изучение процесса возникновения пластинчатых технологий в Африке и Евразии и особенностей их распространения показывает, что на одних и тех же территориях в среднем и позднем плейстоцене пластинчатые технологии и леваллуазское расщепление неоднократно появлялись и исчезали, сосуществовали с отщепными, доминировали или не играли заметной роли в изготовлении орудий. Сложность характера развития индустрий не всегда была связана с миграционными процессами. Вследствие прихода на территорию, заселенную автохтонной популяцией, людей с другой индустрией могла происходить или диффузия культур, или замещение коренного населения пришлым, что, возможно, приводило к смене всего технокомплекса. В Леванте, с нашей точки зрения, т.н. прерывистость в среднепалеолитических индустриях типа Табун D, С, В не была связана с появлением другого населения, это результат эволюции индустрии в течение 200 тыс. лет. Археологи не могут проследить данный процесс во всех деталях.

Все исследователи среднего палеолита Леванта считают, что 130–100 тыс. л.н. в регион мигрировали популяции людей современного физического типа из Африки. Свидетельством этого процесса являются антропологические останки, обнаруженные в пещерах Схул и Кафзех. Кратко рассмотрим развитие индустрии на юге, востоке и севере Африки, откуда могли мигрировать в Левант люди современного анатомического вида в интервале 200–80 тыс. л.н.

Наиболее раннее проявление пластинчатой технологии в Африке выявлено в Кении в формации Кап-турин. В отложениях этой формации в секции К13 исследовались стоянки GnJh 42 и 50, которые датируются по 40Ar/39Ar 545 ± 3 и 509 ± 9 тыс. л.н. [Johnson, McBrearty, 2010]. Более 95 % всех заготовок на обеих стоянках относились к отщепам (включая фрагменты и угловатые сколы), 2,7 % составляли пластины и их фрагменты. В более поздних литологических горизонтах на стоянках GnJh 3, 15, 17 также была представлена пластинчатая индустрия, которая по технологическим показателям не имела преемственной связи с более древней [McBrearty, Bishop, Kingston, 1996; McBrearty, 1999; McBrearty, Brooks, 2000; Деревянко, 2015].

В Африке преемственность не про слеживается не только между ашельскими местонахождениями в формации Каптурин, но и между ними и местонахождениями среднекаменного века. Последние, пожалуй, лучше всего изучены на юге континента, где имеется много многослойных стоянок в пещерах, под скальными навесами, а также открытого типа. Начало среднего каменного века, или MSA, фиксируется по исчезновению на палеолитических местонахождениях бифасов, кливеров и других изделий, типичных для позднего ашеля. Хронологически граница пере- хода определяется по-разному: от 250 до 200 тыс. л.н. Р. Сингер и И. Уаймер, основываясь на материалах раскопок на р. Класиес, выделили несколько стадий развития среднепалеолитической индустрии на юге Африки: MSA I, MSA II, ховисонс порт, MSA III [Singer, Wymer, 1982].

Для раннего этапа MSA I характерно пластинчатое расщепление, но технологически оно никак не связано с индустрией, обнаруженной в формации Каптурин.

Ранний этап MSA I по основным технико-типологическим показателям существенно отличается от предшествующего и последующего. На стадии MSA I пластины снимались мягким отбойником, а на стадии MSA II применялся жесткий отбойник и были типичны фасетированные ударные площадки. По мнению С. Вурц, заготовки, скалывавшиеся с нуклеусов на этих двух стадиях, существенно различались. На более раннем этапе по сравнению с поздним ширина площадок пластин и остроконечников значительно меньше, а значения отношения длины заготовки к длине площадки выше. Остроконечники на стадии MSA III намного короче, чем на стадиях MSA II и MSA I [Wurz, 2005, p. 433]. В пещере Бломбас из средней части культуросодержащих отложений, обозначенных как фаза М2, были извлечены несколько бифасиально обработанных каменных изделий и более 20 костяных орудий, которые использовались, возможно, в качестве наконечников и шильев [Henshilwood et al., 2001]. Для них ТL-методом получены даты: 76 ± 7 и 105 ± 7 и 105 ± 9 тыс. л.н. [D`Errico et al., 2005]. Выше залегал культуросодержащий слой, в котором выявлены артефакты культуры стилбэй. В слое обнаружены ок. 400 двусторонне обработанных наконечников, в т.ч. с хорошо оформленным насадом, более 10 костяных орудий, фрагмент ко сти с выгравированными продольными линиями. Они датированы ТL-методом: от 67 ± 7 до 82 ± ± 8 тыс. л.н. [Ibid.] и OSL-методом: 75,2 ± 3,9 тыс. л.н. [Jacobs, Wintle, Duller, 2003]. Типичными для стадии ховисонс порт, как и для стадии MSA I, являются пирамидальные нуклеусы. На местонахождениях хови-сонс порт пластины более мелкие, геометрической формы, с притупленной ретушью спинкой и небольшой ударной площадкой, технологические характеристики которой указывают на снятие заготовки с нуклеуса мягким отбойником. Предназначались они, по мнению исследователей, для изготовления составных орудий.

Орудия геометрической формы с притупленной спинкой – специфика среднего палеолита Африки. Они появились в южной части континента в индустрии форсмит, переходной от ранне- к среднепалеолитическим, и в центральной в индустрии лупембан в самом начале среднего каменного века. Но наибольшее распространение такие орудия получили на стадии ховисонс порт. Орудия геометрической формы использовались, вероятно, в качестве вкладышей для составных орудий типа остроконечников, ножей и кинжалов, у которых была, скорее всего, деревянная основа, как у более поздних верхнепалеолитических и мезолитических. Индустрию ховисонс порт многие исследователи датируют интервалом 80 (70)–50 тыс. л.н.

В материалах, которые относятся к этапу MSА III, отсутствуют орудия геометрической формы; индустрия в целом характеризуется многими исследователями как более архаичная. Пластинчатое расщепление верхнепалеолитического типа на юге Африки проявляется ок. 30 тыс. л.н. Таким образом, в развитии индустрий на этой территории не прослеживается определенная преемственность: пластинчатая технология появляется в ашеле (ее связь с раннесреднепалеолитической пока не выявлена), затем она исчезает и возникает вновь в верхнем палеолите. Объяснить это только сменой населения невозможно. Появление и исчезновение пластинчатых технологий могли быть обусловлены не только приходом новых популяций, но и сменой адаптационных стратегий, вызванной изменением экологических условий и предполагавшей разработку новых приемов первичной и вторичной обработки камня [Деревянко, 2015]. В коллекциях среднего этапа каменного века юга Африки нет технокомплексов, которые хоть в какой-то мере соответствовали бы технологии первичной и вторичной обработки камня или типам орудийного набора индустрии среднего палеолита Леванта.

Другая линия развития индустрии среднекаменного века прослеживается на севере и северо-востоке африканского континента. На севере наиболее яркой является индустрия атер. В предыдущих номерах журнала мы уже давали краткую характеристику атера [Деревянко, 2015, 2016б].

Для атера наиболее характерно леваллуазское расщепление [McBurney, 1967]. Его основные стратегии: получение острий, отщепов и пластин. Диагностирующий элемент индустрии – изделия с черешком. Прежде всего это наконечники с оформленными ретушью острием и черешком. Ретушь могла быть одно-и двухрядной. Черешок имели скребла, скребки, проколки и резцы, что свидетельствует о широком использовании многофункциональных составных орудий и наличии надежных приемов крепления. На атерийских местонахождениях наиболее многочисленны скребла различной модификации, представлены и зубчато-выемчатые изделия, ножи с обушком. На позднем этапе данной культуры широкое распространение получили острия: с округлым и при-остренным черешком, с треугольным и асимметричным основанием, бифасиально обработанные листовидные. Верхнепалеолитических орудий – скребков, резцов, пластин с притупленным краем и др., по сравнению со среднепалеолитическими, немного.

Сложной проблемой является датирование атера. В прошлом веке радиоуглеродным методом эта индустрия датировалась 40–20 тыс. л.н. Применение новых методов кардинально изменило взгляд на проблему. Для местонахождения Дар-эс-Солтан в окрестностях г. Рабата получена OSL-дата 110 тыс. л.н. [Barton et al., 2009]. Возраст памятников с аналогичной индустрией в районе г. Темара близок к этому значению. Образец из нижних атерийских слоев в пещере Мугарет-эль-Алия датирован в пределах от 62 ± 5 до 81 ± 9 тыс. л.н. [Wrinn, Rink, 2003]. Атерийская индустрия формировалась, видимо, ок. 112–110 тыс. л.н. и существовала длительное время. Ее какое-либо влияние на среднепалеолитические индустрии Леванта не прослеживается. Единичные атерийские местонахождения известны на территории Аравии. Одно такое местонахождение с поверхностным залеганием культуросодержащего горизонта открыто на юго-западной окраине пустыни Рубаль-аль-Хали. Здесь собрано 300 атерийских изделий [McClure, 1994], которые, по мнению Х. Макклюра, относятся к 30–20 тыс. л.н.

На севере африканского континента наиболее полно динамику индустрии среднего и раннего верхнего палеолита отражают находки из пещеры Хауа Фтеа в Киренаике, расположенной между Магрибом и Египтом. Мощность рыхлых отложений в ней достигает 14 м. Ч. МакБерни по технико-типологическим характеристикам материалов выделил отложения трех периодов – преориньяка, леваллуа-мустье и верхнего палеолита [McBurney, 1967]. Самому раннему, по его определению, преориньяку соответствует нижняя толща (ок. 0,5 м). Среди каменного инвентаря Ч. МакБерни выделяет плоские призматические нуклеусы с одним фронтом снятия, одно- и двухплощадочные. Орудийный набор (ок. 80 экз.) включает бифасиаль-но обработанные и чопперовидные изделия, резцы, скребки, скребла, фрагменты листовидного острия, проколки и др. Индустрию из нижнего культуросодержащего горизонта в пещере Хауа Фтеа по всем основным показателям нельзя отнести к ближневосточному ориньяку. Она, вероятно, имеет отношение к раннему или среднему этапу среднекаменного века Северной Африки; ввиду малочисленности материалов сделать окончательные выводы невозможно. Индустрия свидетельствует об использовании пластинчатого расщепления в изготовлении орудий из пластин.

В Северо-Восточной Африке в долине Нила выделены две разные индустрии: ранненубийская, относящаяся к стадии МИС 5е (~130–115 тыс. л.н.), и поздненубийская, датированная МИС 5а (~85–74 тыс. л.н.) [Mercier et al., 1999; Van Peer, Vermeersch, Paulissen, 2010]. Для первой характерны бифасы лупембанско-го типа. Они имели преимущественно копьевидную и удлиненно-треугольную форму. Для орудийного набора типичны зубчатые и зубчато-выемчатые изделия, которые изготавливались из пластин и отщепов. Среди орудий наибольшую долю составляют скребла различной модификации. Главными признаками, отличающими ранненубийскую индустрию от поздненубийской, являются наличие бифасов, особое оформление леваллуазских нуклеусов.

Между ранней и поздней нубийскими индустриями существует большой временной разрыв. Так, на местонахождении Тарамса-1 в долине нижнего Нила эти два комплекса были изолированы друг от друга слоем песка, относящимся к МИС 5d (117 ± 10 тыс. л.н.) [Van Peer, Vermeersch, Paulissen, 2010]. В пещере Содмейн в Египте поздненубийский горизонт залегает выше ранненубийского. Исследователи считают, что эти две индустрии разделены интервалом ~115–85 тыс. лет. В Африке не известны относящиеся к данному хронологическому диапазону местонахождения с нубийским технокомплексом [Usik et al., 2013; Rose, Marks, 2014; и др.]. В это время на юге Аравии, на территории Омана и Йемена, появилась нубийская индустрия. Возраст нубийского технокомплекса стоянки Айбут-аль-Ауваль в Дхофа-ре (Южный Оман) ок. 106 тыс. лет [Usik et al., 2013], что, по мнению исследователей, соответствует времени миграции носителей данной индустрии на Аравийский полуостров.

Нубийская леваллуазская технология не оказала большого влияния на индустрию Леванта [Rose, Marks, 2014]. Однако нам представляется, что не следует исключать возможность контактов левантийского населения с более южными популяциями – создателями нубийской леваллуазской технологии – и дрейфа генов между ними. Слабое влияние нубийской технологии на индустрию среднего палеолита Леванта можно объяснить тем, что популяции людей двигались из Африки в Аравию по южному маршруту, а с установлением на Ближнем Востоке аридного климата миграционные потоки значительно уменьшились. Мигрантов с нубийской индустрией из Африки исследователи ассоциируют с людьми современного анатомического вида [Vermeersch et al., 1998; Armitage et al., 2011; Van Peer, 1998; Usik et al., 2013; Rose, Marks, 2014; и др.].

Рассмотренные нами индустрии раннего и среднего этапов среднекаменного века Африки убедительно свидетельствуют о том, что не было мощного потока мигрантов с этого континента, которые бы принесли в Левант другую технологию и заместили бы там автохтонное население. Вероятно, какие-то группы людей из Африки, например, создатели нубийской индустрии (люди современного вида), проникнув в Аравию, начали контактировать с левантийскими популяциями, между ними могли происходить асси- миляционные процессы, но заметного влияния на индустрию среднего палеолита это не оказало. Люди современного вида (Схул и Кафзех) сформировались в Леванте, а не мигрировали из Африки.

Вторая миграционная волна из Западной Европы в Левант двигалась, по мнению многих исследователей, в конце среднего палеолита (80–60 тыс. л.н.), что не находит подтверждения, с нашей точки зрения, при сравнении индустрий финала среднего палеолита региона с мустье Европы.

Индустрия финального этапа среднего палеолита Леванта типа Табун В происхождением была связана с индустрией типа Табун С. Л. Мейгнен и О. Бар-Йозеф, изучив последовательность изготовления орудий в Кебаре, пришли к выводу: леваллуазская техника однонаправленного расщепления, распространенная на Ближнем Востоке, отличалась от приемов леваллуа, которые наиболее часто использовались на территориях Египта, Нубии и Ливии. Эти различия выявляются и при сравнении левантийских индустрий с технико-типологическими комплексами, получившими распространение в среднем палеолите Западной Европы [Meignen, Bar-Yosef, 1992, p. 144]. Мы полагаем, что палестинские неандертальцы также сформировались на Ближнем Востоке и морфологически отличались от западно-европейских неандертальцев.

На различных стоянках финала среднего палеолита Леванта применялась в основном леваллуазская система расщепления камня с некоторыми модификациями, тогда как на синхронных местонахождениях Европы – разные техники раскалывания: леваллуа, кина, дисковидная [Мейгнен, Бар-Йозеф, 2002]. Это заключение, на наш взгляд, является еще одним основанием для отказа от отнесения среднего палеолита Леванта к мустьерской индустрии и причисления палестинских неандертальцев к западно-европейским [Деревянко, 2016б].

Антропологический аспект

За последние 80 лет в Леванте – в пещерах Табун, Схул, Кафзех, Кебара, Шанидар, Дедерьех и др. – найдено значительное количе ство останков гомини-нов периодов МИС 5 и 4. Начиная с первых открытий палеоантропологических материалов в пещерах Табун и Схул среди исследователей ведутся оживленные дискуссии относительно их стратиграфического положения, даты, таксономической принадлежности и др. Первые исследователи местонахождений Табун и Схул по-разному интерпретировали костные остатки. Т. МакКоун считал, что палеоантропологические находки из пещеры Схул представляют два разных антропологических типа [McCown, 1934]. Одна группа (захоронения III, VI–X) является более ранней, другая (I, IV и V) – более поздней. Впоследствии эту точку зрения поддерживал А. Ронен [Ronen, 1976]. Он полагал, что 2-метровая толща отложений слоя В, в котором найдены захоронения, накапливалась в течение длительного времени. А. Кейс, также исследовавший палеоантропологические находки, относил их к неандертальцам, но отмечал, что по сравнению с неандертальцами Европы они более современны. Т. МакКоун и А. Кейс объединяли гомининов Схула с видом Paleoanthropus palestinensis [McCown, Keith, 1939]. Морфологические различия между палеоантропологическими находками из пещеры Табун и Схул они объясняли возможной гибридизацией между неандертальцами и кроманьонцами.

Несколько другая точка зрения на эти находки была высказана Ф. Хауэллом. Гомининов из пещер Схул и Кафзех он рассматривал в качестве промежуточного звена в антропогене между неандертальцами Табуна и людьми современного анатомического вида и определял их как протокроманьонцев [Howell, 1958]. Позднее исследователь высказал предположение о принадлежности нижней челюсти из слоя С в пещере Табун H. sapiens [Howell, 1999]. В настоящее время специалисты придерживаются единого мнения: в среднем палеолите Леванта обитали два таксона – люди современного антропологического вида (Схул и Кафзех) и неандертальцы (Табун, Амуд, Кебара). В связи с накоплением археологических и палеоантропологических материалов, относящихся к среднему и верхнему плейстоцену Леванта, развернулась дискуссия о последовательном или прерывистом развитии индустрии раннего, среднего и верхнего палеолита, а также о процессе заселения этой территории человеком.

Взгляды ученых на проблему преемственности в индустриях среднего палеолита в Леванте и судьбу людей современного анатомического вида и неандертальцев различны [Stringer, Andrews, 1988; Arensburg, Belfer-Cohen, 1998; Shea, 2001; Мейгнен, Бар-Йозеф, 2002; Кауфман, 2002; Hovers, 2006; Hovers, Belfer-Cohen, 2013; и др.]. Одни исследователи счит ают, что оба таксона синхронно проживали на территории Леванта в течение непродолжительного периода, и пытаются проследить их эволюцию по чертам преемственности в среднепалеолитических индустриях. Другие отвергают возможность происхождения комплексов среднего палеолита Леванта от ашело-ябрудийской индустрии и допускают, что люди современного анатомического вида пришли из Африки, а неандертальцы со своими индустриями – из Европы.

Наиболее последовательным сторонником концепции прерывистого развития среднего и верхнего палеолита, а также замещения людей современного анатомического вида (Схул, Кафзех) неандертальцами и последующего замещения их H. sapiens, пришедшего 50–40 тыс. л.н. из Африки в Левант, является Д. Ши. Он предложил сценарии конкурентного вытеснения и вымирания вследствие климатических изменений, основанных на данных о наличии у H. sapiens более совершенных, чем у неандертальцев, культурных, биологических и социальных связей [Shea, 2001, 2003, 2006, 2007, 2008; и др.]. Нельзя не согласиться с его утверждением, что в настоящее время отсутствуют надежные свидетельства параллельного существования неандертальцев и людей современного анатомического вида в Леванте. Но у исследователей нет уверенности, что все среднеплейстоценовые местонахождения в этом регионе уже открыты и полностью изучены. Здесь, несомненно, будут обнаружены новые местонахождения, хотя, может быть, не такие уникальные, как Схул, Кафзех, Табун, Амуд, Кебара. По нашему мнению, археологический материал из среднепалеолитических местонахождений в Леванте позволяет предположить одновременное расселение в регионе людей современного анатомического вида и неандертальцев. Мы не считаем необходимым дискутировать с проф. Д. Ши, но попытаемся кратко изложить свою точку зрения, свое видение процессов расселения гомининов в Леванте в среднем и позднем плейстоцене, хотя понимаем, что многие положения нашей гипотезы могут вызвать резкую критику.

Наша концепция основана на том, что в индустриях Леванта раннего этапа, среднего и верхнего палеолита прослеживается преемственность, на этой территории на протяжении раннего и среднего палеолита расселялось автохтонное население. Конечно, это не исключало контактов с популяциями, мигрировавшими на Ближний Восток и Аравийский полуо стров с сопредельных территорий Африки, Ирана и др. в связи с изменениями климата или другими причинами. Во время кратковременных контактов мог происходить обмен генетическим материалом. Если бы в раннем и среднем палеолите в Левант пришли популяции из Африки или с других территорий, то произошла бы аккультурация, а в случае формирования антагонистических отношений – полное замещение автохтонного населения, что получило бы отражение в материалах палеолитических местонахождений. Возможные кратковременные контакты автохтонного населения с популяциями сопредельных территорий могли приводить к некоторой диффузии культур. В этом случае могли происходить и генный дрейф, и обмен некоторыми инновациями в обработке камня. Допустимо, что такие связи возникали, например, между обитателями Леванта и популяциями людей современного анатомического вида, создателями афро-арабского нубийского тех- нокомплекса, зафиксированного в Омане на Аравийском полуострове [Rose, Marks, 2014].

Обнаруженная в районе палеоозера Джаббах в Аравии индустрия с радиальной системой первичного расщепления технологически близка к среднепалеолитической индустрии Леванта типа Табун С, а короткие с широким фасетированным основанием леваллуазские о стрия, сколотые с однонаправленных конвергентных рабочих поверхностей нуклеусов в Джебель Катефех 1, близки к технологически левал-луазским остроконечникам типа Табун В [Crassard, Hilbert, 2013]. Д. Роуз и Э. Маркс объясняют это либо культурной диффузией, либо вторжением левантийских мустьерских (неандертальских. – А. Д. ) групп с юга во время оптимальных климатических условий. Эти исследователи допускают наличие и других сходных демографических и культурных проявлений [Rose, Marks, 2014, p. 75]. Кратковременные контакты с мигрантами не приводили к замещению коренного населения, а только способствовали генному дрейфу и обмену некоторыми инновациями в технологии обработки камня.

Многие исследователи среднего палеолита Леванта придерживаются мнения о миграции на эту территорию двух таксонов: людей современного анатомического вида из Африки и неандертальцев с юга Европы. Время миграции людей современного анатомического вида из Африки в Левант исследователи определяют по-разному. Один из крупнейших исследователей палеолита О. Бар-Йозеф их выход с африканского континента относил к интервалу 110–90 тыс. л.н. [Bar-Yosef, 1987, 2000; и др.]. В одной из последних работ, написанной им в соавторстве, с учетом изменений климатических условий в Африке и на Аравийском полуострове предлагается более ранняя дата распространения этих популяций в Леванте – 140 ± ± 10 тыс. л.н. [Frumkin, Bar-Yosef, Schwarcz, 2011]. Такой разброс значений объясняет трудности корреляции дат, полученных разными методами. Использование даже одного и того же метода часто не дает равнозначных результатов. Многие исследователи придерживаются точки зрения, что люди современного анатомического вида проникли из Африки в Левант ок. 120 тыс. л.н. [Stringer, 2012; Shea, 2007; и др.].

В Эфиопии было обнаружено некоторое количество палеоантропологических о станков, и, хотя в Восточной Сахаре и на Аравийском полуострове, как отмечают О. Бар-Йозеф и его соавторы, такие материалы не выявлены, присутствие здесь гомининов можно вычислить по наличию каменных индустрий вдоль предполагаемого пути их следования [Frumkin, Bar-Yosef, Schwarcz, 2011, p. 448]. По нашему мнению, археологические свидетельства миграции людей современного антропологического вида в Левант в это время пока не найдены.

Могло быть два маршрута проникновения человека в Левант из Африки: через Левантийский коридор и при понижении уровня океана по суше и шельфу Баб-эль-Мандебского пролива. На северо-востоке Африки развивались две индустрии – атерийская и левал-луа-нубийская. Выше мы уже рассматривали возможность связи между индустриями среднего палеолита Леванта и северо-востока Африки и пришли к выводу, что это были различные технико-типологические комплексы. Популяции анатомически современных людей – создатели нубийско-леваллуазской индустрии – действительно пришли из Африки в Аравию в период МИС 5е и сформировали афро-аравийский нубийский технокомплекс [Usik et al., 2013; и др.]. В это время в Аравии были наиболее благоприятные условия для обитания, произошло «озеленение» этой территории, а в Сахаре, как и в целом в Северной Африке, позднее 115 тыс. л.н. происходила сильная ари-дизация [Drake, Breeze, Parker, 2013].

Нубийский леваллуазский технокомплекс мог оказать только опосредованное влияние на средний палеолит Леванта. Индустрия среднего палеолита Леванта типа Табун С истоками была связана с технокомплексом раннего периода среднего палеолита типа Табун D и в своем развитии не претерпела коренных изменений, что должно было произойти при аккультурации с приходом популяции людей современного анатомического вида и тем более при замещении автохтонного населения пришлым.

Синхронная миграция создателей леваллуа-ну-бийского индустриального комплекса и популяции людей современного анатомического вида с другой индустрией из Африки в Левант, с нашей точки зрения, маловероятна. Никаких археологических свидетельств такого процесса нет.

В связи с находками в пещере Мислия в Леванте предложена еще одна гипотеза. Пещера Мислия дислоцируется на западных склонах горы Кармель. При ее раскопках были выявлены культуросодержащие горизонты финала нижнего – раннего этапа среднего палеолита [Zaidner, Weinstein-Evron, 2012]. Из среднепалеолитических горизонтов с площади 20 м2 было извлечено большое количе ство каменных артефактов. Каменная индустрия характеризуется пластинчатым расщеплением, в т.ч. леваллуаз-ским. Технику леваллуа представляют в основном однонаправленные подтреугольные в плане нуклеусы, с которых скалывали преимущественно подтреугольные острия и отщепы. Орудийный набор составляют острия и ретушированные пластины. Индустрия в этой пещере была близка к индустрии, обнаруженной в пещере Хайоним.

Среднепалеолитический горизонт содержал антропологические материалы: часть верхней челюсти, четыре отдельных зуба, фалангу и коленную чашеч- ку. Эти находки относятся, вероятно, к людям современного анатомического вида [Hershkovitz, Zaidner, Weinstein-Evron, 2013]. Для среднепалеолитического слоя мощностью 2,5–3,0 м термолюмине сцентным методом определен большой диапазон дат. Исследователи солидарны во мнении, что даты для находок из пещеры Мислия и материалов раннего периода среднего палеолита из пещер Табун и Хайоним укладываются в интервал от 250 тыс. и до приблизительно 165 тыс. л.н. [Valladas et al., 2013]. Финал среднего палеолита пещеры Мислия соответствует началу среднего палеолита типа Табун С – 165 ± 16 тыс. л.н. [Mercier, Valladas, 2003].

С учетом некоторых различий индустрий финального этапа раннего палеолита и раннего этапа среднего палеолита из пещеры Мислия специалисты сделали вывод о приходе ок. 250 тыс. л.н. в Левант новой популяции. Она могла быть связана либо с неандертальцами из Европы, либо с людьми современного анатомического типа из Африки [Valladas et al., 2013].