Средства внешней диалогичности авторского повествования в ранней прозе А. П. Чехова

Автор: Фотина Надежда Эдуардовна

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Материалы и сообщения

Статья в выпуске: 5 (24), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования одного из типов диалогичности авторского повествования на материале прозы А.П. Чехова 1880-х гг. Установлен состав средств создания внешней диалогичности чеховского повествования, отражающей отношения «автор - повествователь - читатель», в их число входят глагольные формы 2-го лица, обращения и вопросно-ответные единства. Проанализировано соотношение этих средств и специфика их употребления в рамках повествовательных структур текста в ранних чеховских рассказах. Особое внимание уделено описанию глагольных форм 2-го лица множественного числа как важнейшему средству создания внешней диалогичности. Выявлены универсальные и специфические функции средств внешней диалогичности чеховского повествования. К числу универсальных функций (присущих любому типу текста) отнесены активизация внимания читателя и демонстрация иерархического характера отношений между автором и читателем. В ряду специфических функций (релевантных только для авторского повествования в ранних чеховских рассказах) выделены установление определенного - конфликтного или унисонного - типа взаимоотношений автора в диалоге с читателем, обусловленного предположительным совпадением или несовпадением читательской реакции с позицией автора, и выражение непрямой авторской оценки персонажей и ситуаций.

Коммуникация, художественный стиль, диалогичность, внешняя диалогичность, средства создания диалогичности, функции диалогичности

Короткий адрес: https://sciup.org/14970242

IDR: 14970242 | УДК: 8142 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2014.5.9

Текст научной статьи Средства внешней диалогичности авторского повествования в ранней прозе А. П. Чехова

DOI:

Антропоцентрический характер современной научной парадигмы закономерно обусловливает интерес исследователей к процессам коммуникации, поскольку связан с идеей «диа-

логической ответственности», предполагающей возможность самораскрытия и самоопределения человека только через «другого», т. е. переход от монолога к диалогу. В лингвистике эта тенденция нашла отражение в активном становлении функционально-коммуникативного подхода, в рамках которого любые тексты, в том числе монологические, рассматриваются как порождение акта коммуникации, направленного на их восприятие адресатом (см., например, работы М.Н. Кожиной, Г.В. Колшанского, О.И. Москальской и др.).

В настоящее время особую актуальность приобрело обращение языковедов к проблеме диалогичности текста. Исследователи отмечают, что диалогичность выступает в качестве основного свойства речи и одной из важнейших текстовых категорий [2; 4; 8; 12; 14 и др.], а также одного из типологических признаков текста в целом [20]. Лингвистами обосновано положение о диалогичности как о функциональной семантико-стилистической категории, варьирующейся в своем выражении по разным функциональным стилям [11 и др.]; выявлены разноуровневые средства диалогизации (формы диалогизма) на материале текстов разной стилевой принадлежности – научных, публицистических, религиозных и рекламных [1; 5; 6; 14; 17; 22 и др.]. Вместе с тем лингвистические работы, в которых в аспекте этой проблематики рассматриваются художественные тексты, единичны [13]. Данная статья отчасти восполняет этот пробел.

Материалом для исследования послужили ранние рассказы А.П. Чехова (1880– 1887 гг.), где в качестве повествовательной формы используется третьеличный нарратив, при котором фактический производитель речи не совпадает с ее субъектом. Выбор такой структуры повествования прозаического художественного текста обусловлен тем, что она, в отличие от повествования от 1-го лица, традиционно считается более сложной, а ее стилистические ресурсы – практически не ограниченными [19]. В качестве единицы наблюдения избраны текстовые фрагменты, содержащие диалогические языковые формы. Общий объем проанализированного материала составляет 6 печатных листов.

Проза А.П. Чехова не раз привлекала внимание ученых, занимающихся изучением диалогичности художественного текста, однако вопросы художественной коммуникации в прозаических произведениях писателя освещались прежде всего с литературоведческих позиций [7; 9; 10; 23]. Вследствие этого выявление закономерностей функционирования категории диалогичности в прозе А.П. Чехова, установление ее видов и описание средств их эксплицирования позволит расширить имеющиеся представления о поэтике писателя и наметить новые аспекты в понимании специфики художественного стиля.

В нашем исследовании под диалогичностью, вслед за О.А. Прохватиловой, понимается речемыслительная функционально-семантическая категория, в которой проявляются те или иные признаки диалога. В зависимости от соотношения релевантных признаков дифференцируется три типа диалогичности, каждый из которых обладает определенным комплексом средств и функций: внешняя, связанная с понятием адресации и, следовательно, актуализацией «ты»-сферы высказывания; внутренняя, источником которой является авторизация, обусловленная актуализацией «я»-сферы высказывания; и глубинная, важнейшими признаками которой является актуализация «ты»-сферы высказывания и особый статус Адресата речи [14].

По нашим наблюдениям, в рассказах А.П. Чехова реализуются два типа диалогичности – внешняя и внутренняя. В рамках данной работы остановимся на вопросах, касающихся функционирования в чеховской прозе категории внешней диалогичности (о средствах внутренней диалогичности авторского повествования в прозе А.П. Чехова см.: [21]).

Как известно, внешняя диалогичность связана с направленностью речи на адресата благодаря введению в монологический контекст диалогических языковых форм. Исследователи обычно относят к числу «базовых» средств эксплицирования внешней диалогичности вопросно-ответные комплексы (единства); обращения; формы повелительного наклонения 1-го и 2-го л. мн. ч.; вопросительные предложения; «мы»-формы»; глагольные и местоименные формы 2-го л. мн. ч. (см., например: [6; 14; 18; 22 и др.]).

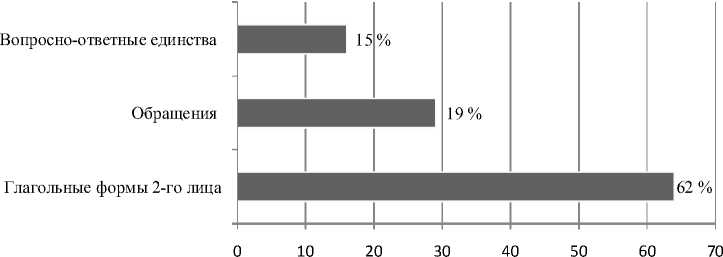

В нашем материале внешняя диалогичность отражает отношения «автор-повествователь – читатель» и реализуется с помощью комплекса грамматических средств, в числе

Соотношение грамматических средств внешней диалогичности в ранних рассказах А.П. Чехова

которых: глагольные формы 2-го лица, обращения и вопросно-ответные единства. Соотношение этих средств отражено в диаграмме.

Из приведенной диаграммы видно, что в раннем чеховском повествовании преобладающими средствами внешней диалогичности являются глагольные формы 2-го л. ед. и мн. ч., например:

Карточкам ее не верьте : она урод …; Вообще она так мила, что вы надолго забываете , что она – урод… («Он и она»).

Приведенные и подобные примеры показывают, что внешняя диалогичность эксплицируется глаголами в форме побудительного и изъявительного наклонений, которые представлены в равной степени. При этом формы императива могут быть как множественного, так и единственного числа, например:

Представьте вы себе высокую, костистую фигуру со впалыми глазами, длинной жидкой бородой и коричневыми руками, прибавьте к этому поразительное сходство со скелетом, которого заставили двигаться на винтах и пружинах, оденьте фигуру в донельзя поношенную черную пару, и у вас получится портрет Гребешкова («Средство от запоя»);

Недели через четыре был опять бал. ( Зри начало.) («Скверная история»).

Глагольные формы изъявительного наклонения 2-го л. мн. ч. могут входить в предикативную основу предложения или быть составной частью вводных конструкций, например:

В нем вы не найдете ни одной грамматической ошибки («Он и она»);

Это была не какая-то и отнюдь не какая-нибудь книга, а его последний роман, напечатанный на средства графа дон Барабанта-Алимон-да,– роман «Колесование в Санкт-Московске сорока четырёх двадцатижёнцев», роман, как видите , из русской, значит самой интересной жизни – и вдруг… («Жены артистов»).

Использование глаголов в форме повелительного наклонения, семантика которых связана с выражением побуждения к действию, служит, как отмечает О.А. Про-хватилова, маркером иерархических отношений между участниками коммуникации [14]. В текстах ранней прозы А.П. Чехова благодаря эксплицированию в структуре третьеличного нарратива позиции автора как субъекта речи, когда он выступает уже в качестве повествователя и обращается к читателю с тем или иным призывом, его позиция определяется как доминирующая, например:

Нападите вы на обед, глядите на них, на этих супругов, наблюдайте и с кажите мне, что связало и что связывает этих двух людей ;

Посмотрите на ее лицо, и вам покажется, что вокруг нее сидят одни только друзья и что она к этим друзьям питает самое дружеское расположение («Он и она»).

Общепризнано, что глагольные формы 2-го л. мн. ч. изъявительного наклонения выражают «отнесенность действия к собесед- нику» [15, с. 636]. Они реализуют направленность речи автора-повествователя на читательскую аудиторию и тем самым активизируют внимание читателя, например:

Если вы вообразите себе огромнейшего мордастого малого, в парусинной блузке, с паршивенькой бородкой, опухшими глазами и с галсту-хом в сторону, то вы избавите меня от описания Ивана («Скверная история»).

Однако наблюдения над материалом показывают, что в чеховских рассказах раннего периода творчества глагольные формы 2-го лица множественного числа в некоторых случаях могут выступать также в качестве средства, выражающего специфику отношений между автором-повествователем и читателем. В теории диалога (работы Е.М. Галкиной-Федорук, А.К. Соловьевой и др.) линия диалогической коммуникации и, как следствие, тип диалога определяются по характеру реакции участника диалога на то или иное высказывание своего коммуникативного партнера. Таким образом, семантика диалогических отношений, в том числе в рамках монологического контекста, лежит в плоскости актуализации значений противоположности или тождества, что позволяет говорить о двух основных типах взаимодействия смысловых позиций – конфликтном и унисонном [14, с. 261]. В чеховском повествовании это противопоставление связано с идеей совпадения / несовпадения авторской и читательской точек зрения или оценок, например:

Как хотите, а густой запах виолет де парм, новые перчатки и завитая голова плохо вяжутся с унизительной ролью человека, которого не пускают и перед которым лакеи растопыривают руки, да еще при дамах, при прислуге! («Тряпка»).

Как видно из приведенного примера, семантика конструкции, включающей глагол в форме 2-го л. мн. ч., предполагает потенциальное несогласие читателя с позицией автора-повествователя в отношении ситуации, в которой оказался герой рассказа. Другими словами, наблюдается несовпадение авторской и очевидно ожидаемой читательской ре- акций, что сигнализирует о конфликтном типе диалогических взаимоотношений между адресантом и адресатом речи.

Вторым по частотности средством создания внешней диалогичности в ранней чеховской прозе является, по нашим наблюдениям, обращение, например:

Но, господа , все это хорошо в теории, на практике же, когда куплены новые перчатки, заплачено цирюльнику за завивку, когда там наверху ждали Клавдия Васильевна, закуска и выпивка, совсем нехорошо …; Конечно, все это суетно, мелочно, не серьезно, но ведь молодость имеет свои права, господа ! («Тряпка»).

Традиционно общеязыковой функцией обращения принято считать номинативную, то есть называние того, к кому направлена речь [16, с. 164]. Непосредственное обращение к читателю, установление с ним контакта и выделение его в качестве коммуникативного партнера является основным средством адресации как источника внешней диалогичности.

Кроме того, обращение автора-повествователя может быть не только направленным на установление контакта с читателем как неким обобщенным образом, но и маркирующим статус последнего, конкретизируя того, к кому обращена речь, например:

Лучше, девицы и вдовы , жить где-нибудь в табачной лавочке или продавать гусей на базаре, чем жить в самом лучшем номере «Ядовитого лебедя», с самым лучшим протеже графа Ба-рабанта-Алимонда …; Такие-то дела, читательницы ! («Жены артистов»).

Как видно из приведенных примеров, автор определяет круг своих читателей с использованием подчеркивающих их гендерные и социальные характеристики обращений. Это дает основания утверждать, что в прозе Чехова 1980-х гг. обращения к читателю как номинация адресата речи выполняют не только контактоустанавливающую, но и идентифицирующую функции [3; 14].

Внешняя диалогичность авторского повествования ранней чеховской прозы проявляется в высказываниях, оформленных как вопросно-ответные единства, например:

Знаете что, девицы и вдовы? Не выходите вы замуж за этих артистов! («Жены артистов»).

Исследователи сходятся во мнении, что вопросно-ответные единства подразумевают перенесение в монологизированную речевую структуру элементов спонтанного диалога и создают двухагентную ситуацию общения [14], то есть происходит моделирование коммуникативной ситуации сотворчества и со-мышления [18].

Если в текстах научного стиля использование вопросно-ответных единств связано в первую очередь с актуализацией информативной функции [11; 12], то в чеховском повествовании, согласно нашим наблюдениям, они служат прежде всего для привлечения внимания читателя к собственно авторской непрямой оценке персонажа, например:

А он? Он, le mari d’elle, сидит от нее за пять стульев, много пьет, много ест, много молчит, катает из хлеба шарики и перечитывает ярлыки на бутылках («Он и она»).

Приведенные и подобные примеры, содержащие имплицитно выраженную авторскую оценку при описании героя и его действий, соотносятся с имеющимся в литературоведении представлением о субъективном характере повествования, присущем ранним рассказам А.П. Чехова [23].

Анализ имеющегося в нашем распоряжении материала дает основание констатировать, что внешняя диалогичность авторского повествования в ранней прозе А.П. Чехова формируется разноуровневыми единицами. Релевантными оказываются такие грамматические средства внешней диалогичности, как глагольные формы 2-го лица, обращения и вопросно-ответные единства. Отмечается существенное преобладание глагольных форм 2-го лица.

Несмотря на то, что средства внешней диалогичности чеховского повествования представлены минимальным составом, функции, которые они выполняют, различны. Наши наблюдения над материалом позволяют говорить об универсальных и специфических функциях. К универсальным, то есть присущим всем средствам актуализации «ты»-сферы высказывания в текстах различной стилистической принадлежности, мы относим активизацию внимания читателя и демонстрацию иерархического харак- тера отношений между автором и читателем. Специфические функции связаны с особенностями чеховской поэтики. Под ними мы подразумеваем, во-первых, установление определенного – унисонного или конфликтного – типа взаимоотношений между автором и читателем в процессе диалога, который обусловлен предположительным совпадением или несовпадением читательской реакции с позицией автора, а во-вторых, выражение собственно авторской непрямой оценки героя, его поступков и ситуаций, в которых он оказывается.

Таким образом, внешняя диалогичность авторского повествования в ранней прозе А.П. Чехова выражается определенными грамматическими средствами, которые позволяют активизировать внимание читателя, продемонстрировать характер и тип взаимоотношений между автором и читателем, а также выразить непрямую авторскую оценку.

Список литературы Средства внешней диалогичности авторского повествования в ранней прозе А. П. Чехова

- Акиншина, Ю. В. Фигуры диалогизма как одна из основных особенностей научно-популярного стиля/Ю. В. Акиншина//Вестник Московского государственного университета. Серия 19, Лингвистика и межкультурная коммуникация. -2007. -№ 4. -С. 197-204.

- Арутюнова, А. Ю. Диалогичность текста и категория связности: автореф. дис. … канд. филол. наук/Арутюнова Анаида Юрьевна. -Ставрополь, 2007. -22 с.

- Арутюнова, Н. Д. Предложение и его смысл. Логико-семантические проблемы/Н. Д. Арутюнова. -М.: Наука, 1976. -383 с.

- Болотнова, Н. С. Коммуникативная стилистика текста: словарь-тезаурус/Н. С. Болотнова. -М.: Флинта: Наука, 2009. -384 с.

- Валгина, Н. С. Теория текста/Н. С. Валгина. -М.: Логос, 2003. -250 с.

- Вотрина, Е. Н. Функционирование средств внутренней диалогичности в научных текстах XX века (синхронно-диахронический аспект)/Е. Н. Вотрина//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. -2011. -№ 2 (14). -С. 191-196.

- Громов, М. П. Книга о Чехове/М. П. Громов. -М.: Современник, 1989. -384 с.

- Дускаева, Л. Р. Диалогическая природа газетных речевых жанров: автореф. дис. … д-ра филол. наук/Дускаева Лилия Рашидовна. -СПб., 2004. -23 с.

- Еремина, Л. И. Структура художественного текста: позиция автора, повествователя и персонажа в художественном тексте (на материале рассказов А. Чехова)/Л. И. Еремина//Структура лингвостилистики и ее основные категории. -Пермь: ПГУ, 1983. -С. 109-114.

- Кожевникова, Н. А. Стиль Чехова/Н. А. Кожевникова. -М.: Азбуковник, 2011. -487 с.

- Кожина, М. Н. О диалогичности письменной научной речи/М. Н. Кожина. -Пермь: ПГУ, 1986. -245 с.

- Красавцева, Н. А. Выражение диалогичности в письменной научной речи: автореф. дис.... канд. филол. наук/Красавцева Надежда Александровна. -Одесса, 1987. -15 с.

- Прохватилова, О. А. О возможностях интонационно-звуковой интерпретации авторского повествования в ранней прозе А.П. Чехова/О. А. Прохватилова//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. -2012. -№ 1 (15). -С. 186-191.

- Прохватилова, О. А. Православная проповедь и молитва как феномен современной звучащей речи/О. А. Прохватилова. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 1999. -362 с.

- Русская грамматика. В 2 т. Т. 1/под ред. Н. Ю. Шведовой. -М.: Наука, 1980. -792 с.

- Русская грамматика. В 2 т. Т. 2/под ред. Н. Ю. Шведовой. -М.: Наука, 1980. -717 с.

- Скорик, К. В. Диалогизация художественного текста: типы и способы ее актуализации в англоязычной прозе: автореф. дис.... канд. филол. наук/Скорик Ксения Владимировна. -СПб., 2010. -19 с.

- Смирнова, Н. Г. Средства реализации категории диалогичности текста «Истории России с древнейших времен» С.М. Соловьева/Н. Г. Смирнова//Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. Серия 16, Языкознание. -2008. -№ 61. -С. 239-242.

- Солганик, Г. Я. Стилистика текста/Г. Я. Солганик. -М.: Флинта: Наука, 1997. -256 c.

- Федотова, О. С. Проблема диалогичности художественного прозаического дискурса/О. С. Федотова//Филологические науки. Вопросы теории и практики. -2013. -№ 9 (27), ч. 1. -С. 165-168.

- Фотина, Н. Э. Средства внутренней диалогичности авторского повествования в ранних рассказах А.П. Чехова/Н. Э. Фотина//Материалы Научной сессии. В 2 ч. Ч. 1. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2014. -С. 198-202.

- Чубай, С. А. Диалогичность современной политической рекламы: дис. … канд. филол. наук/Чубай Светлана Анатольевна. -Волгоград, 2007. -218 с.

- Чудаков, А. П. Поэтика Чехова/А. П. Чудаков. -М.: Наука, 1971. -290 c.