Срубная конструкция в Северном Тыне Умревинского острога

Автор: Бородовский А.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.52, 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам раскопок северного участка тыновой стены Умревинского острога. В ходе археологических исследований выявлено основание срубной конструкции с дощатым полом, встроенное в центральную часть северного тына. Плотное примыкание тыновой канавки к сохранившимся двум венцам сруба свидетельствует об одном строительном периоде возведения этих деревянных оборонительных сооружений. На данном участке выявлен еще один въезд на территорию острога, находившийся практически на одной линии с противоположным южным. Конструктивные особенности основания срубного сооружения (способрубки бревен, пол из досок), размеры (6 х 6 м) и расположение позволяют идентифицировать его как основание северной проездной башни. Планиграфия, расположение и габариты конструкции соответствуют локализации и основным параметрам деревянных башен сибирских острогов. При исследовании ранее одной из угловых башен Умревинского острога, построенной уже во второй четверти XVIII в., также был выявлен дощатый пол. Установлено, что северная проездная башня была возведена на начальном этапе (до первой трети XVIII в.) существования этого укрепленного поселения. Наличие данной деревянной оборонительной конструкции позволяет отнести Умревинский острог к числу пограничных укреплений, имевших подпрямоугольный в плане тын и одну проездную башню. Не исключено, что выявленный фундамент северной проездной башни был описан в 1741 г. И.Г. Гмелиным как развалины караульного помещения. Башни сибирских острогов были многофункциональными. Они не только имели оборонительное значение, но и являлись караульными, жилыми и складскими помещениями.

Верхнее приобье, петровское время, фортификация, острог, башня, московское царство

Короткий адрес: https://sciup.org/145147157

IDR: 145147157 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2024.52.1.117-124

Текст научной статьи Срубная конструкция в Северном Тыне Умревинского острога

Археологические исследования деревянных оборонительных сооружений сибирских острогов позволяют получить данные об особенностях фортификации в различные строительные и исторические периоды существования пограничных укреплений Сибири. В ходе восстановления изначального облика этих сооружений

Археология, этнография и антропология Евразии Том 52, № 1, 2024 © Бородовский А.П., 2024

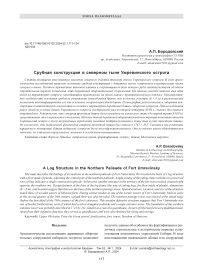

Рис. 1. Расположение Умревинского острога в евразийском контексте ( 1 ), на территории Новосибирской области РФ ( 2 ) и его окрестности ( 3 ).

методологически и фактически неверно [Черная, 2002, с. 131] противопоставлять различные виды источников (письменные, графические, археологические) [Курилов, 1989, с. 87]. Одно из основных требований современной методики к историческим интерпретациям и реконструкциям – репрезентативное сочетание разновидовых источников, дополняющих друг друга и коррелирующих между собой [Черная, 2016, с. 116, 117]. Достаточно достоверно реконструировать сооружения острогов позволяет детальное прослеживание в ходе археологических раскопок расположения отдельных плах, бревен, досок [Молодин, 1980, с. 137]. Именно такой подход является основным при исследовании оборонительных сооружений Умревинского острога, существовавшего в Новосибирском Приобье в первой половине XVIII столетия.

Материалы и источники

Археологическое изучение северного тына Умревинско-го острога началось более 20 лет тому назад (рис. 1, 2). В 2000 г. А.В. Шаповаловым были исследованы два угла (северо-западный и северо-восточный) этого оборонительного сооружения. Раскопки позволили выявить тыновую канавку и тлен нескольких десятков тыновин различного сечения [Шаповалов, 2000, с. 65]. В северо-западном углу сохранились основания 16 тыновин. Семь из них располагались в ответвлении тыновой канавки, перпендикулярной западной стене. Длина этого внешнего сооружения на стыке западной и северной тыновых стен составляла 1,5 м. Известно не сколько вариантов особых выступающих элементов тыновых стен острогов XVII столетия, в частности «брусяные иглы с отногами и выпуски» [Баландин,

Рис. 2. Общий вид территории Умревинского острога.

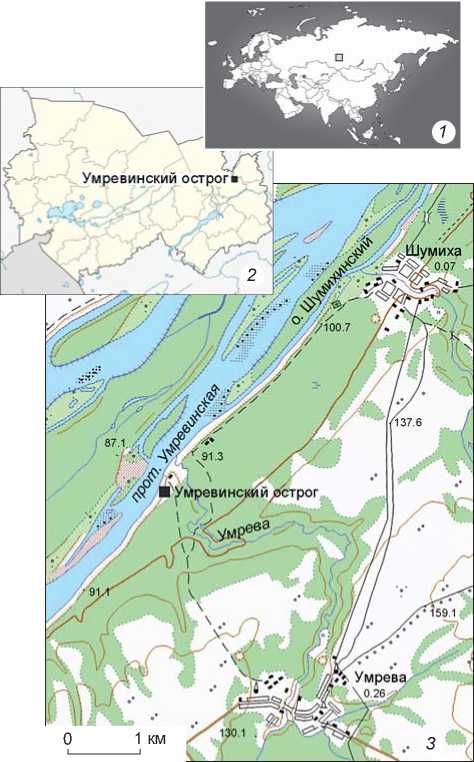

Рис. 3. Планиграфия раскопов на территории Умревин-ского острога.

а – раскоп 2000 г.; б – 2002 г.; в – 2003 г.; г – 2004 г.; д – 2015 г.; е – 2018 г.; ж – 2019 г.; з – 2020 г.; и – 2021 г.

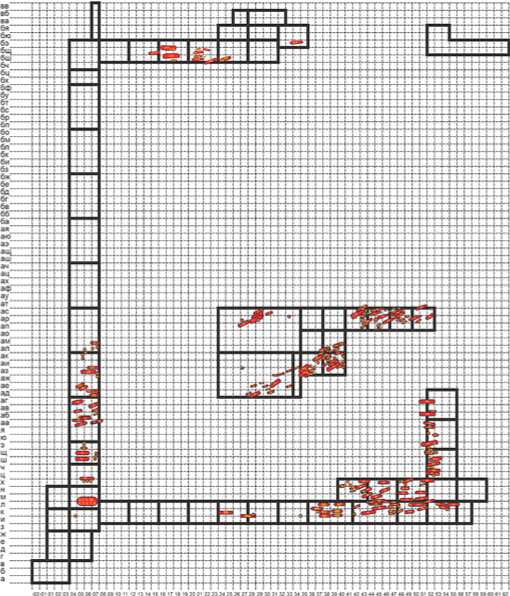

В 2021 г. археологическими исследованиями был охвачен участок северной тыновой стены, перпендикулярной Умревинской протоке р. Оби (рис. 3). Здесь сохранилось восемь оснований тыновин, из которых пять, вероятно, так же, как и на противоположном углу, были изготовлены из расколотых пополам бревен, а три – из целых. В составе данного деревянного оборонительного сооружения уже были выявлены эти две разновидности тыновин [Бородовский, Горохов, 2008, с. 75, рис. 7, 1 , 2 ; Бородовский, 2021а, с. 99, рис. 6]. В культурном слое за пределами тыновой канавки обнаружена медная монета неустановленного номинала 1796 г., заключительного периода правления императрицы Екатерины II. Она представляет собой реперный нумизматический материал, относительно датирующий формирование участка погребенной почвы у основания уже разрушенной северной тыновой стены Умревинского острога. С внутренней стороны северной тыновой канавки располагались еще два основания деревянных столбов диаметром 15–20 см, вероятно относящихся уже к ограде (заплоту) кладбища на площадке острога. Они были установлены на краю выкида из кладбищенского рва. С внутренней стороны данного участка северного тына найдены две бронзовые пряжки, возможно относящиеся к XVIII столетию. Здесь же обнаружен северный край некрополя, сформировавшегося впоследствии на территории Ум-ревинского острога. Он был представлен как одиночными, так и ярусными захоронениями (рис. 4).

1974, с. 13, 15, 16, рис. 3, а ]. Сечение сохранившихся тыновин на участке внешнего выступа было преимущественно уплощенно-эллипсообразным, что, возможно, связано с их изготовлением из расколотых пополам бревен. Аналогичное сечение тыновин впоследствии выявлено в канавках западной тыновой стены и фундамента юго-западной угловой башни [Бородовский, Горохов, 2008, с. 78, рис. 13, 2 ; 2009, с. 158, рис. 25], где в 2002 г. была обнаружена закладная монета – денга 1730 г., начала правления императрицы Анны Иоанновны [Бородовский, Горохов, 2008, с. 78, рис. 13, 1 ; 2009, с. 44, 50, 51]. Такой реперный нумизматический материал и использование расколотых пополам бревен позволяют отнести этот конструктивный элемент тыновой стены ко второму строительному периоду – не ранее первой трети XVIII столетия, что косвенно подтверждается и письменными источниками [Бородовский, 2021а, с. 99, рис. 6].

Рис. 4. Общая планиграфия позднего некрополя на площадке Умревинского острога.

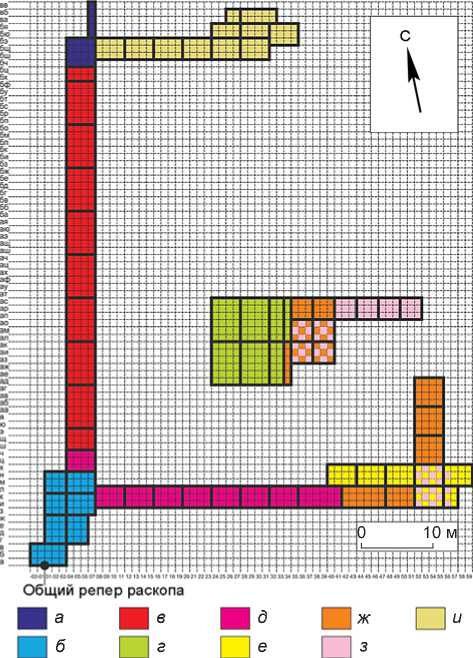

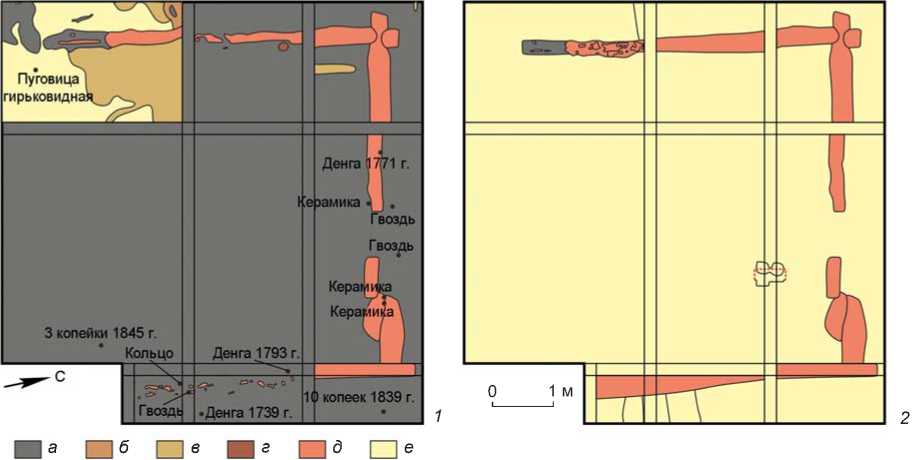

В центральной части северной стены острога тыновая канавка вплотную примыкала к тлену основания срубной деревянной конструкции, размеры которого составляли 6 × 6 м (рис. 5, 6). К востоку от этого сооружения она продолжалась. Здесь также выявлены основания трех тыновин. На этом участке тына обнаружено несколько монет конца XVIII и начала XIX в. Среди них денги 1739 г., заключительного периода правления императрицы Анны Иоанновны, 1771 и 1793 гг., времени царствования императрицы Екатерины II, а также две монеты Николая I (10 копеек 1839 г., 3 копейки серебром 1845 г.). Внутри срубного фундамента у юго-западного угла найдена гирь- ковидная пуговица. Такие пуговицы бытовали в XVIII и начале XIX в. На территории Умревинского острога, включая некрополь, и в окрестностях подобные находки встречались уже неоднократно [Бородовский, Горохов, 2009, с. 205, рис. 75, 3, 4].

Подквадратная срубная конструкция, встроенная в центральную часть северной тыновой стены, была сооружена из бревен диаметром до 40 см, уложенных на грунтовую поверхность. Такой строительный прием характерен для деревянной фортификации XVIII столетия в Западной Сибири. В частности, нижние венцы башен Казымского острога были уложены на песчаный грунт [Крадин, 1988, с. 93, ил. 150]. Та-

Рис. 5. План фундамента срубного сооружения в центральной части северного тына.

1 – первый горизонт; 2 – второй (материковый) горизонт.

а – гумус; б – неполностью перемешанная смесь гумуса и глины в равных пропорциях; в – полностью перемешанная смесь гумуса и глины в равных пропорциях; г – деревянный столб; д – горизонтально лежащее бревно; е – материковая поверхность.

Рис. 6. Фундамент срубного сооружения, снятый с юго-запада ( а ) и северо-запада ( б ). Фото А.П. Бородовского .

кая традиция сохранялась и при строительстве срубных жилых сооружений в Сибири в XVIII в. [Этнография…, 1981, с. 112].

От основания умревинской срубной конструкции в центральной части северного тына сохранились северная, западная и восточная стороны. По углам достаточно четко фиксировались не только перекрестья бревен сруба, но и волокна древесины, позволяющие идентифицировать технику рубки в «чашу», или «обло» (рис. 7). При таком приеме бревна выводятся за границу места их пересечения на 25–30 см, углы и стены конструкции становятся хорошо защищенными от внешнего природного воздействия, а сам сруб – наиболее устойчивым. В северо-западном углу срубного сооружения от перекрестья бревен сохранился только один венец. Судя по перекрытию «северного» бревна «западным», рубка осуществлялась чашей вниз. При такой технике строительства сруб так же менее подвержен различным внешним воздействиям. Следует отметить, что углы нижних венцов башен Казымского острога тоже были срублены в «обло» чашей вниз [Крадин, 1988, с. 93, ил. 150]. На противоположной во сточной стороне умревин-ской срубной конструкции особенности описанного строительного приема сохранились значительно хуже. В целом от нижней части сруба остались только два венца из достаточно толстых бревен. В качестве определенного аналога можно привести основание бревенчатого дома Петра I, построенного в 1702 г. на о-ве Марков в устье р. Северная Двина*. Первоначально это срубное сооружение, вполне вероятно, имело высокий подпол, образованный двумя нижними венцами из особенно толстых бревен. Ранее срубные конструкции, рубленные в «обло», были выявлены в сгоревшей жилой постройке, расположенной в центральной части Умревинского острога [Бородовский, Горохов, 2009, с. 167, рис. 34, с. 170, рис. 38]. Выпуски венцов на углах этого сооружения (избы и опечка) имели очень хорошую сохранность и выступали наружу до 25 см.

Обсуждение результатов

В целом размеры срубного сооружения в центральной части северного тына Умревинского острога соответствовали средним стандартам срубных конструкций, формировавшихся в русской культуре с X по XIV в. [Древняя Русь…, 1985, с. 147]. Конструированию нижней части сруба всегда придавалось особое

Рис. 7 . Бревна сруба, рубленные в «обло» (снято с северо-запада). Фото А.П. Бородовского .

значение, поскольку от этого зависит долговечность деревянной постройки. Основу сооружения составлял окладной венец, который определял план и пропорции всей конструкции. Он находился в наиболее неблагоприятных условиях, соприкасаясь с землей, и поэтому разрушался быстрее, чем другие части деревянной постройки. По этой причине для окладного венца выбирались достаточно толстые бревна [Там же, с. 148].

Во внутреннем пространстве рассматриваемой срубной конструкции с западной и восточной стороны сохранилось несколько фрагментов досок, уложенных по линии З–В. Их ширина, судя по оставшимся древесным волокнам, составляла 30–40 см. С внутренней стороны северо-восточного бревна сруба сохранилось еще три фрагмента окончания досок аналогичной ширины, уложенных на отдельную лагу, которая располагалась у его края. Полы в избах, теплых помещениях и клетях часто делались на уровне второго венца. Половицы изготавливались из теса толщиной 5–6 см. Они свободно лежали на балках (лагах) и упирались концами в бревна окладного венца сруба, что гарантировало жесткость всей конструкции настила [Там же]. Этим и объясняется отсутствие закрепления половиц на стыке с окладным венцом срубного сооружения в северном тыне Умре-винского острога.

При устройстве пола выше второго венца, как правило, под лаги ставились с определенным шагом столбики необходимой высоты. Концы лаг настила часто врубались в бревна сруба. Это осуществлялось двумя способами – сквозным и глухим. Последний был более распространенным и технологичным. Он заключался в том, что гнездо в бревне стены вырубалось до его половины. При этом крайние лаги располагались на расстоянии в один-полтора диаметра бревна окладного венца [Там же]. Именно такая конструкция была зафиксирована по древесному тлену

Рис. 8 . Северная стена срубной конструкции (снято с севера). Фото А.П. Бо-родовского .

Рис. 9 . Проездная башня Казымского (Юильского) острога (Музей под открытым небом ИАЭТ СО РАН, г. Новосибирск). Фото А.П. Бородовского .

на восточной стене рассматриваемой срубной конструкции. Следует отметить, что фрагменты дощатого пола были ранее обнаружены в угловой юго-западной башне Умревинского острога [Бородовский, Горохов, 2008, с. 78, рис. 13, 1 ; 2009, с. 50]. Это соответствует тенденции распространения в деревянной архитектуре начала XVIII столетия статусных сооружений с настланным из досок полом [Громов, 1985, с. 327].

Опора дощатого пола срубной конструкции в центральной части северного тына Умревинско- го о строга состояла из нескольких свай высотой 30–40 см. Одна из них сохранилась у восточной стенки сооружения, а от другой осталось сдвоенное углубление в материковой поверхности, расположенное почти в его центре. Такая конструкция создавала пространство между землей и полом. Оно оставалось открытым и служило для вентиляции [Бломквист, Галицкая, 1967, с. 134, рис. 33, А, Б, табл. XXXVI, XXXVII]. Невысокий подклет в два венца в умре-винском срубном сооружении мог иметь именно такое предназначение. В связи с этим важно подчеркнуть, что в письменных документах упоминания о подклетах в Сибири исчезают только к концу XVIII столетия [Этнография…, 1981, с. 123].

Северный край основания рассматриваемого срубного сооружения сохранился частично (рис. 8). Однако на этом участке удалось зафиксировать фрагмент балки меньшего диаметра, чем бревна сруба в его основании, со следами интенсивного обожжения. Возможно, она является деталью верхней части сооружения и упала вниз после пожара. Такой факт существенно расширяет топографию следов воздействия огня на деревянных оборонительных конструкциях Умревинского острога. Ранее они фиксировались в его центральной (изба) и юго-западной (башня) частях [Бородовский, 2020].

Возможны несколько вариантов интерпретации срубной конструкции, встроенной в северный тын Умревин-ского острога. Особое внимание при этом следует обратить на место ее расположения, форму и размеры. Прежде всего нужно отметить, что среди встроенных в стену срубных конструкций известны проездные и глухие башни, избы, часовни, церкви и амбары [Баландин, 1974, с. 30; Березиков, 2016] (см. также: ГАТО. Ф. 521. Оп. 1. Д. 1. Л. 2–2 об.). Расположение такого сооружения в центре тыновой стены соответствует одной из наиболее распространенных планировок сибирских острогов [Баландин, 1974, с. 32, рис. 6, с. 35, рис. 10] (рис. 9). Следует также заметить, что для большинства таких укреплений, возведенных в начале XVIII столетия на территории Приобья, характерен сквозной проезд через подпрямоугольные оборонительные сооружения.

Например, в Чаусском остроге проездные башни были в северной и южной острожных стенах [Миненко, 1990, с. 25; Горохов, 2018, с. 136, ил. 2].

Для Умревинского острога следует еще рассмотреть вопрос об использовании встроенного в тын сооружения как караульного помещения. Проездные башни часто выполняли такую функцию [Баландин, 1974, с. 28]. При посещении Умревинского острога в 1741 г. И.Г. Гмелин отметил кроме тына из колотых бревен разрушенное караульное помещение [Gmelin, 1752, S. 77]. Это письменное свидетельство коррелирует с археологическими данными, что позволяет относить описанную срубную конструкцию к первому строительному периоду, к началу XVIII столетия.

Для атрибуции рассматриваемого срубного сооружения не менее важна его северная локализация. В сибирских острогах именно на этой стороне света, как правило, возводились хлебные амбары, что было связано с наиболее благоприятными условиями для хранения зерна. Северное расположение таких построек известно в Чаусском остроге [Gmelin, 1752, S. 88–90]. Хлебные амбары имели важное значение в фортификационных сооружениях XVIII столетия. В качестве одного из примеров можно привести строительство А.Д. Меньшиковым в 1704 г. в захваченном Шлиссельбурге амбаров-житниц [Иогансен, Кирпичников, 1974, с. 31]. По письменным источникам первой четверти XVIII в. известно о наличии в Умревинском остроге нескольких амбаров. Часть из них существовала уже в 1729 г. [Емельянов, 1980, с. 187], два были построены в 1748 г. [Там же, с. 215]. Амбарные башни, встроенные в стены по углам, имелись в 1745 г. в Змеиногорской крепости. Размеры этих сооружений в плане составляли 7 × 7 м [Сергеев, 1975, с. 15]. Следует отметить, что на севере и в средней полосе России амбар представлял собой сруб (в среднем 4 × 4 м), поставленный для предохранения от грунтовой сырости на невысокие деревянные столбы (стулья) или реже на камни. Близкие размеры имели амбары Саянского острога (5 × 5 и 4 × 5 м) [Майниче-ва, Скобелев, Береженко, 2018, с. 104]. Следует отметить, что конструктивно основание срубного сооружения в северной тыновой стене Умревинского острога имеет определенное сходство с амбарами. Речь идет о наличии пространства между землей и полом постройки, обеспечивавшего вентиляцию [Бломквист, Галицкая, 1967, с. 134, рис. 33, А, Б, табл. XXXVI, XXXVII]. Таким образом, невысокий подклет в два венца с подпорками под половицами в умревинской срубной конструкции мог служить для хранения зерна, муки и т.п. Хлебные амбары были типичны для острогов и других оборонительных сооружений начала XVIII столетия.

Тем не менее размеры данного срубного сооружения в плане (6 × 6 м) соответствовали стандар- там как амбаров, так и башен острогов. В частности, в сибирских укреплениях конца XVII – начала XVIII в. известно много таких деревянных башен [Баландин, 1974, с. 26, 27, табл. 2; Алексеев, 1996, с. 25, 99, табл. 16]. При этом давно отмечено, что в Сибири башни XVII–XVIII столетий были достаточно универсальными, часто совмещали функции оборонительного сооружения, культового, жилого и хозяйственного помещения [Баландин, 1974, с. 29] (см. также: ГАТО. Ф. 521. Оп. 1. Д. 1. Л. 2–2 об.).

Если на первом строительном этапе (начало XVIII в.) в составе деревянных оборонительных укреплений (тына) Умревинского острога была одна многофункциональная башня, то она являлась наиболее сложным объектом [Моргунов, 2009, с. 43] этого пограничного пункта петровского времени. Основанием для такого вывода служит не только совершенно иное качество древесины, необходимое для быстро возводимого тына, но и более высокий уровень плотницкой техники для сооружения такой конструкции в качестве долговременного укрепления.

Заключение

Выявление фундамента срубной конструкции в северной тыновой стене позволяет на новом уровне вернуться к дискуссии о количестве башен в Умре-винском остроге на протяжении всего периода его существования в XVIII в. По письменным источникам первой половины этого столетия известны противоречивые сведения о наличии нескольких башен (одной, двух или трех). В частности, в путевом дневнике Д.Г. Мессершмидта от 1721 г. вообще нет никаких упоминаний о них [Messerschmidt, 1962, S. 79]; в «Историко-географическом описании Томского уезда» 1734 г. говорится о двух башнях [Элерт, 1988, с. 76], тогда как в анкете Г.Ф. Миллера от 1740 г. отмечена только одна (РГАДА. Ф. 199. Портф. 481. Ч. 2. Л. 97); в описании И.Г. Гмелина 1741 г. свидетельства о башнях отсутствуют, за исключением упоминания о разрушенном караульном помещении [Gmelin, 1752, S. 77, 78]. Следует заметить, что ранее на основании археологических данных я придерживался точки зрения, согласно которой в первый строительный период (начало XVIII в.) Умревинский острог вообще не имел башен, его оборонительные сооружения представляли собой прямоугольник из тыновых стен, тогда как во второй (после первой четверти XVIII в.) на южной линии укреплений были возведены две угловые башни «бастейного» типа [Бородовский, 2021а, с. 100; 2021б, с. 98]. Результаты исследований 2021 г. позволили внести существенные коррективы в эти предположения. Конструктивное соотношение тына и срубного сооружения в его центральной части дает основание полагать, что в начале XVIII столетия укрепления Умревинского острога представляли собой прямоугольник из тыновых стен с одной проездной башней на северной стороне. В 1706 г. аналогичные оборонительные сооружения, судя по письменным источникам, имели Верхтомский и Мелесский остроги [Из отчета…, 1978, с. 30, 31].

Исследование выполнено в рамках Госзадания НИР ИАЭТ СО РАН FWZG-2022-0005.