Срубы Усть-Войкарского городища (север Западной Сибири): дендрохронологический аспект

Автор: Гаркуша Ю.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

Усть-Войкарское городище многослойный поселенческий комплекс, оставленный коренным населением севера Западной Сибири. Поселение функционировало в период Средневековья Нового времени. Памятник является одним из немногочисленных на сегодняшний день в регионе археологических объектов с мерзлым культурным слоем. Архитектура поселения характеризуется длительным сосуществованием построек двух типов каркасно-столбовых и срубных. В статье приведены результаты датирования методом дендрохронологии девяти срубов, выявленных в ходе полевых исследований 2012-2016 гг. Они показали, что срубы уже были известны на поселении во второй половине XV в. Соотношение типов и хронология построек позволяют говорить о полном переходе к срубному строительству к середине XVIII столетия. А уже во второй его половине активная строительная деятельность на поселении прекратилась. Поздние этапы истории Усть-Войкарского городища и других известных многослойных памятников, оставленных коренным населением региона, Надымского и Полуйского мысового городков в целом являются синхронными. Однако для последних двух характерно преобладание архаичной каркасно-столбовой застройки.

Север западной сибири, усть-войкарское городище, срубы, дендрохронология

Короткий адрес: https://sciup.org/145146753

IDR: 145146753 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.4.099-110

Текст научной статьи Срубы Усть-Войкарского городища (север Западной Сибири): дендрохронологический аспект

Усть-Войкарское городище находится в Шурышкар-ском р-не ЯНАО, на расстоянии ок. 130 км к юго-западу от г. Салехарда, на левобережье протоки Горная

Обь, одного из рукавов р. Малая Обь. С 2003 г. исследование памятника велось под эгидой Института археологии и этнографии УрО РАН и Окружного музейно-выставочного комплекса им. И.С. Шимановского (руководители А.Г. Брусницына, Н.В. Федоро-

Археология, этнография и антропология Евразии Том 50, № 4, 2022 © Гаркуша Ю.Н., 2022

Данные по срубным постройкам, исследованным в 2012–2016 гг.

|

Номер постройки * |

Кол-во образцов, шт. |

Кол-во недатированных образцов, % |

Длина ДКХ, лет |

Интервал |

Glk, % |

TBP |

CDI |

r |

|

1 |

48 |

16 |

336 |

1354–1689 |

68 |

13,1 |

92 |

0,57 |

|

2 |

19 |

10 |

149 |

1431–1579 |

63 |

6,4 |

45 |

0,44 |

|

3 |

20 |

30 |

53 |

1461–1513 |

72 |

3,3 |

29 |

0,57 |

|

3А |

12 |

16 |

132 |

1335–1466 |

77 |

11,0 |

87 |

0,80 |

|

5 |

2 |

– |

194 |

1274–1467 |

70 |

8,8 |

57 |

0,67 |

|

7 |

52 |

13 |

185 |

1561–1745 |

68 |

10,4 |

73 |

0,70 |

|

9 |

12 |

– |

210 |

1539–1748 |

62 |

4,8 |

34 |

0,43 |

|

9А |

14 |

14 |

299 |

1443–1741 |

65 |

7,9 |

51 |

0,50 |

|

10 |

12 |

16 |

176 |

1567–1742 |

69 |

10,3 |

74 |

0,69 |

*Буквенно-цифровое обозначение построек практиковалось в ходе полевых работ в случаях затруднения их разделения по ярусам. Такие обозначения продолжают использоваться в дальнейшей работе с материалами памятника, чтобы не вносить путаницу с информацией, уже представленной в публикациях и отчетах.

ва) [Брусницына, 2005; Федорова, 2006]. Последний этап работ (2012–2016 гг.) связан с деятельностью сотрудников Института археологии и этнографии СО РАН под руководством А.В. Новикова [Новиков, Гар-куша, 2017].

Археологическое изучение памятника сформировало представление о нем как о многослойном поселении коренных жителей севера Западной Сибири. Раскопки были локализованы на визуально выразительной его части – холме, образованном накопленными отходами деревообработки. Таким образом, выводы по различным аспектам истории поселения, представленные в историографии, следует соотносить именно с этой его частью [Гаркуша, 2020].

Параллельно с археологическим проводилось дендрохронологическое исследование, начатое сотрудником Института экологии растений и животных УрО РАН М.А. Гурской. Существенная часть древесины была получена из объектов, расположенных на вершине холма, другая – у его подножия. Принадлежность материала крайним по стратиграфии культурным слоям позволила определить общий период хозяйственной деятельности в этой части поселения – с конца XIII по XIX в. [Гурская, 2008].

В данной работе представлены результаты дендрохронологического датирования срубных построек, исследованных в 2012–2016 гг.* За все время раскопок на памятнике обнаружено 17 таких сооружений. В указанные годы выявлено восемь из них, а также завершено исследование еще одной постройки, частично раскопанной и законсервированной по итогам первого этапа. Срубы типовые однокамер-

*Они имели свою нумерацию. Во избежание путаницы выявленные ранее объекты обозначены звездочкой (*).

ные из бревен (если не оговорено дополнительно), рублены с остатком.

Коллекция дендрообразцов по объектам варьирует от 2 до 52. На численность выборок повлияли площадь сооружений, степень их разрушения, сохранно сть древесины (см. таблицу ). Видовой состав деревьев представлен хвойными породами: 63 % – ель сибирская ( Picea obovata Ledeb.), 30 % – лиственница сибирская ( Larix sibirica Ledeb.), 7 % – сосна сибирская (кедр) ( Pinus sibirica Du Tour). Породы древесины определены на основе признаков, используемых для ее идентификации [Бенькова, Швайнгрубер, 2004]. Также был установлен возрастной состав образцов. Выделяют шесть возрастных групп деревьев: I – до 50 лет, II – 51–100, III – 101–150, IV – 151–200, V – 201–250, VI – свыше 250 лет [Черных, 1996, с. 36].

Методы

Измерение ширины годичных колец проводилось на полуавтоматической установке LINTAB-6 (с точностью 0,01 мм). Сравнение полученных рядов прироста выполнялось методом перекрестного датирования в специализированной программе TSAP-Win Professional [Rinn, 2013], которая позволяет параллельно осуществлять визуальный контроль сопоставления графиков прироста* и рассчитывать статистические параметры для каждого варианта их совмещения.

Качество перекрестного датирования устанавливалось на основе стандартных статистических показателей, применяемых в программе TSAP:

– коэффициента ТВР – t-статистики, которая адаптирована по алгоритму М. Бейли и Дж. Пильчера, направленному на снижение низкочастотного тренда в исходных данных [Baillie, Pilcher, 1973];

– коэффициента Glk [Schweingruber, 1988, р. 83], указывающего на степень сходства между двумя хронологиями, которая определяется процентом совпадающих увеличений и уменьшений прироста;

– индекса перекрестного датирования CDI (CrossDating Index) – интегрального показателя, рассчитываемого на основе комплекса параметров.

Работы М.А. Гурской показали возможность использования лиственничной древесно-кольцевой хронологии (ДКХ), построенной по материалам южной части п-ва Ямал, для датирования археологической древесины хвойных пород с поселения, а также сопоставления между собой рядов прироста, полученных по «местной» хвойной древесине разного видового состава [2006]. Это позволило использовать локальную лиственничную хронологию VKL, построенную нами по образцам археологической древесины, как основной инструмент для абсолютного датирования рядов и по каждому объекту формировать обобщенные ДКХ* по древесине хвойных.

Отправной точкой для формирования хронологии VKL были ряды с хорошим визуальным и статистическим соответствием с лиственничной мастер-хроно-логией Yamal [Briffa et al., 2013]. В сформированную на их основе обобщенную шкалу добавлялись ряды, хорошо согласующиеся с создаваемой хронологией. Для контроля качества абсолютного датирования использовалась программа COFECHA; оно оценивалось по значениям коэффициента корреляции r [Holmes, 1983; Grissino-Mayer, 2001].

Протяженность ДКХ VKL 446 лет; интервал 1302– 1747 гг. Качество перекрестного датирования хронологии VKL по ДКХ Yamal подтверждено высокими значениями статистических показателей: Glk – 70 %, ТВР – 15,5, CDI – 108, r – 0,59.

Перед использованием хронологии для датирования рекомендуется провести процедуру ее стандартизации, которая минимизирует влияние факторов, имеющих неклиматическую природу. Эта процедура выполнена в программе ARSTAN [Cook, Krusic, 2005]. Для стандартизации выбран метод сглаживающего сплайна («smoothing spline») [Cook, 1985, р. 76–87]. Он характеризуется гибкостью, по сравнению с другими способами стандартизации, и используется достаточно широко, несмотря на определенные недостатки [Klesse, 2021].

При работе с исторической древесиной любая деталь, которую возможно датировать, является локальным источником информации по строительной деятельности (см., напр.: [Jansma, Haneca, Kosian, 2014; Haneca, Debonne, Hoffsummer, 2020]). В связи с этим в процедуре датирования участвовали образцы, обычно исключаемые в исследованиях, нацеленных на построение разного рода обобщенных хронологий. К таковым традиционно относят образцы с числом колец менее 50–60, а также содержащие эксцентричные слои прироста (крень). Допустимость такого подхода (при соблюдении ряда условий) подтверждается удачными примерами датирования, в частности, материалов с памятников по северной границе леса (см., напр.: [Шиятов, Хантемиров, 2000; Омурова и др., 2013, с. 191]).

Для анализа полученных данных индивидуальные ряды объединены в группы по принадлежности образцов определенным структурным элементам строения. В этом контексте учитывается и сопутствующая информация, полученная по недатированным образцам (видовой и возрастной состав древесины, тип стройматериала и т.д.). Реализуемый поход создает условия для более полной реконструкции строительной деятельности.

Результаты

Постройка 1. Группы образцов, представляющие основные структурные элементы конструкции, – «венцы», «обкладка», «штабель»*. Остальные связаны с различными участками заполнения. Бóльшая часть образцов принадлежит ели; лиственнице – лишь 6 % (в основном из группы «обкладка»). Из объема выборки 35 % приходится на древесину возрастом более 100 лет. Материалом для венцов и «обкладки» послужили деревья III и IV возрастных групп. Основная часть образцов взята от бревен, частично – от жердей (разнообразные крепежные элементы, столбики, лаги). Доски встречены исключительно среди деталей «обкладки».

Сопоставление рядов внутри групп демонстрирует в основном достаточно высокие значения статистических показателей. В частности, для группы «венцы» получены следующие величины (область перекрытия между рядами 53–181 год): Glk – 69–74 %, ТВР – 4,6–7,2, CDI – 32–86. Однозначные результаты относительного датирования демонстрируют, например, ряды по лиственничным образцам от деталей «обкладки» (область перекрытия 61–183 года): Glk – 67–

*«Обкладка» – фрагменты вертикально установленных досок, размещенных под нижним венцом. «Штабель» – уложенные друг на друга пять пороговых бревен под передней стеной сруба.

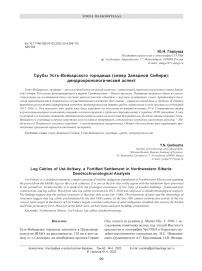

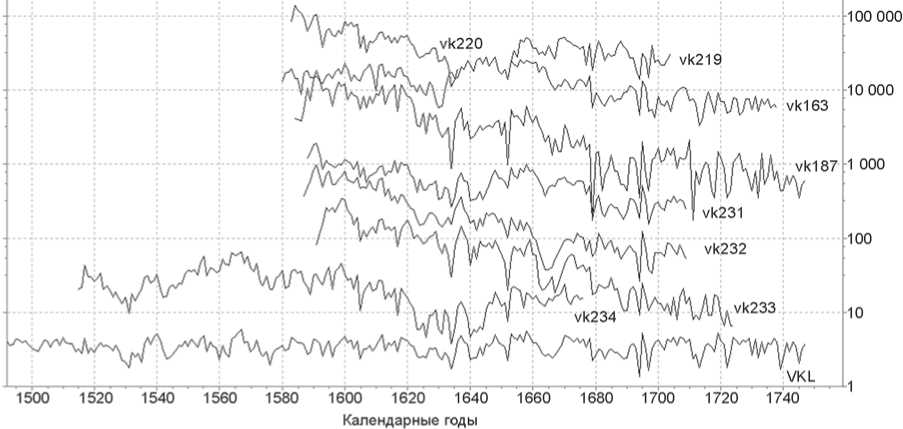

Рис. 1. Перекрестное датирование индивидуальных рядов по образцам из группы «обкладка» постройки 1.

84 %, ТВР – 5,2–13,1, CDI – 31–103 (рис. 1). Величины, близкие к максимальным значениям, показывают, что некоторые детали могли быть изготовлены из одного ствола дерева.

Качество датирования по хронологии VKL характеризуется приемлемыми значениями. Основной диапазон изменения коэффициента r 0,41–0,66, в единичных случаях – 0,38–0,40.

В выборке 18 % образцов с числом колец 50 и менее; 18 % из них датировать не удало сь. Абсолютное датирование, за отдельным исключением, характеризуется приемлемой для такой категории рядов статистической значимостью: Glk – 65–71 %, ТВР – 4,1–6,8, CDI – 30–45, r – 0,48–0,66.

Древесина для венцов была заготовлена в основном осенью – зимой 1689/90 г. Даты периферийных колец* части образцов из этой группы незначительно отстают от указанного периода. С большой вероятностью можно предполагать одновременную заготовку строительного материала для венцов. Установлен случай вторичного использования древесины: дерево было срублено 22 годами ранее.

В целом даты образцов с подкоровыми кольцами находятся в интервале 1501–1689 гг. Это выглядит неординарно для постройки площадью ок. 7 м2. Распределение дат деталей, в контексте их функционального назначения, позволило предположить, что часть из них относится к предшествующим сооружениям, на руинах которых и был установлен сруб. В процессе раскопок неоднократно фиксировалась строительная практика, когда отдельные элементы конструкции предыдущего строения входили в состав новой постройки. Этому способствовало их ярусное расположение непосредственно на руинах прошлых сооружений. Данное обстоятельство затруднило определение четких стратиграфических маркеров между смежными постройками. Нередко некоторые элементы раннего строения, сохраняя относительную архитектурную целостность, приобретали новое назначение. Например, по аналогии с другими подобными контекстами, «обкладка» является остатками вертикально установленных деталей внешних стен предшествующего каркасно-столбового жилища. В новом качестве они служили для укрепления стенок углубления, по периметру которого был установлен сруб (рис. 2). В пользу этого предположения говорит и то, что даты деталей в таких группах образуют хронологически близкие совокупности. Следовательно, разница в датах связана не только со случаями произвольного вторичного использования древесины. Например, датированные детали «штабеля» относятся к интервалу 1627–1650 гг., что соответствует их стратиграфическому положению; значительная часть дат образцов в группе «обкладка» тяготеет к 60-м гг. XVI в. и т.д. По совокупности данных, фактически постройке 1, возведенной на рубеже 80–90-х гг. XVII в., принадлежит меньше деталей, чем было отнесено к ней на этапе полевых исследований.

Постройка 2 . Образцы распределены по группам «венцы», «помо ст» (ряд из поленьев, расположенных под одной из стен), а также по различным участкам заполнения. Около 60 % образцов представлено елью, остальные – лиственницей. В выборке 42 % составляет древесина возрастом более 100 лет, столько же – второй возрастной группы, 16 % – первой.

Для венцов использована древесина обеих пород возрастом ок. 120 лет. Деревья I–III групп использовались для изготовления деталей «помоста». Подавляющая часть стройматериала – бревна, единичные экземпляры – плахи (бревно, разделенное вдоль на две половины).

Лучшие значения статистических показателей при сопоставлении рядов следующие: Glk – 62–77 %, ТВР – 4,0–6,8, CDI – 31–44. Абсолютное датирование характеризуется в основном до статочно высокими величинами: Glk – 68–72 %, ТВР – 5,0–8,2, CDI – 35–60, r – 0,41– 0,55. Деревья для венцов были заготовлены осенью – зимой 1553/54 г. С этим периодом согласуются даты деталей «помоста» (1552–1553 гг.), что позволяет надежно связать их с постройкой. Серия поздних дат получена по образцам из заполнения. Она относится к 60-м гг. XVI в.

Постройка 3. Она перекрыта постройкой 2. Это сооружение площадью ок. 5,5 м2 характеризуется неординарным материалом для датирования (рис. 3). Практически все образцы (19 из 20) получены от венцов. Для изготовления сруба был использован молодой еловый лес: возраст деревьев не более 54–55 лет, в основном 35–42 года; наименьший – 24 года. Только единственный образец (из заполнения) насчитывал 114 колец. Детали представлены полубрусом (бревно, обтесанное с двух противоположных сторон)

Рис. 2. Взаиморасположение нижнего венца и деталей «обкладки» постройки 1. Фото Ю.Н. Гаркуши .

Рис. 3. Западная стена сруба постройки 3. Фото А.В. Новикова .

и плахами.

Специфический состав стройматериала, относящегося к единому элементу конструкции, допускает целенаправленную и единовременную заготовку древесины на локальном участке леса. Кроме того, радиальный прирост деревьев в данном дендроклиматиче-ском районе определяется в основном воздействием одного внешнего фактора (летние температуры) [Ши-ятов, Хантемиров, 2000]. Совокупность этих условий считается достаточной для попытки датировать детали, изготовленные из молодого леса.

По образцам с максимальным числом колец был построен обобщенный ряд протяженностью 53 года. Выбранные для построения хронологии ряды синхронизируются одним годом. Статистически лучший вариант календарной привязки соответствует 1513 г.:

Glk – 72 %, ТВР – 3,3, CDI – 29 (уровень значимости, рассчитываемый в TSAP, 99,9 %); r – 0,57. Дата согласуется со стратиграфическим положением строения между датированными постройками. Статистическая оценка графического сопоставления других рядов с полученной хронологией по венцам показала, что лучшие варианты датирования приходятся на этот же год. Образец от многолетнего дерева датировать не удалось.

Таким образом, время гибели деревьев приходится на осень–зиму 1513/14 г. (рис. 4). Учитывая специфический состав материала, предполагаем, что вся древесина для венцов из данной выборки могла быть заготовлена в это время.

Постройка 3А . Непосредственно на ее руинах сооружена постройка 3. Все образцы, за исключе-

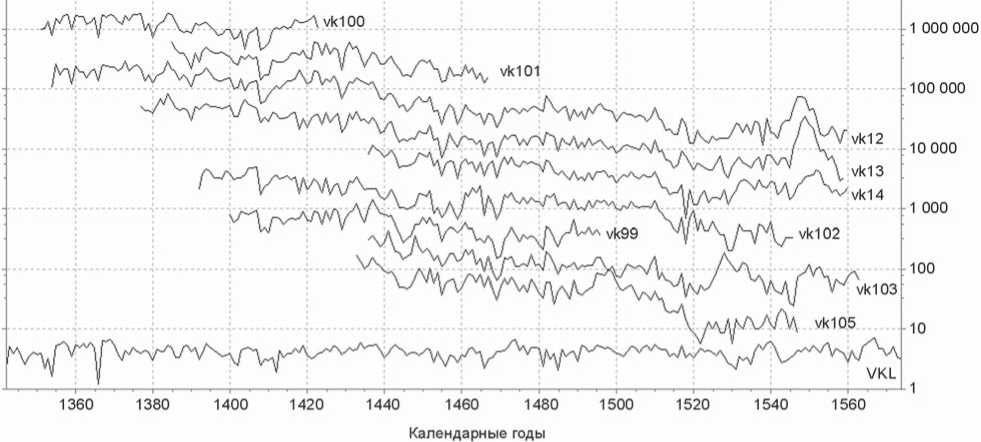

Рис. 4. Перекрестное датирование индивидуальных рядов по образцам из постройки 3.

нием одного (от столбика, фиксировавшего одну из стен), получены от венцов. Преобладают детали из ели, остальные – из лиственницы. Деревья принадлежат II, III возрастным группам, основная часть имеет возраст ок. 100 лет. К I группе отнесен образец от столбика.

Ряды по образцам с сохранившимися подкоровыми кольцами (таких явное большинство) синхронизированы одним годом. Тем же годом синхронизированы ряды по образцам, состояние поверхности которых не позволяет уверенно установить наличие такого кольца. Это дает основание предположить, что гибель деревьев из данной выборки приходится на одно время. Значения статистических показателей качества относительного датирования рядов прироста образуют две совокупности (область перекрытия 66–110 лет): 1) Glk – 65–74 %, ТВР – 4,3–9,5, CDI – 32–74; 2) Glk – 53–71 %, ТВР – 3,9 и менее, CDI – от 10–29. Тем не менее абсолютное датирование в основном характеризуется высокими величинами: Glk – 65–81 %, ТВР – 4,2–9,0, CDI – 35–73, r – 0,44–0,55 (минимальное значение 0,38). Таким образом, гибель деревьев приходится на осень – зиму 1466/67 г. (рис. 5).

Постройка 5 . Не раскапывалась; ее контур проступил на склоновом обнажении. Два образца были отобраны от верхнего венца. Они принадлежат лиственнице IV возрастной группы.

Сопоставление рядов прироста характеризуется значимыми величинами: Glk – 70 %, TВР – 8,2, CDI – 61. Окончания рядов приходятся на один год. Периферийные кольца определены как подкоровые. Календарная привязка показала однозначный резуль- тат. Таким образом, с большой вероятностью деревья были заготовлены в 1467 г. (рис. 5).

Постройка 7 . Она имеет наибольшую площадь среди исследованных срубов – ок. 49 м2. Образцы распределены по следующим группам: «венцы» (6 экз.), «внутренние перегородки» (8 экз.), «настилы» (34 экз.), «очажная конструкция» (2 экз.); два образца связаны с верхним уровнем заполнения. Многолетняя древесина составляет 73 % выборки; на деревья второй возрастной группы приходится 20 %, первой – 7 %. Венцы выполнены из лиственницы III–V групп, основная часть – IV группы. Перегородки из бревен, заключенных «в заплот» между столбами, формировались из различной по виду и возрасту древесины с преобладанием III возрастной группы. Столбы – полубрус из лиственницы III группы. Разнообразием по видовому, возрастному составу и сортименту характеризовалась древесина настилов.

Сопоставление рядов прироста по образцам от венцов показало, что по качеству статистики образуются две совокупности: 1) Glk – 68–79 %, TВР – 8,4–11,9, CDI – 32–47 (область перекрытия 110– 186 лет); 2) Glk – 65–72 %, TВР – 5,1–7,9, CDI – 15–28. Тем не менее календарная привязка не вызвала вопросов: почти все ряды из этой группы вошли в состав хронологии VKL. Образцы с подкоровыми кольцами (4 экз.) синхронизированы одним годом. Их даты приходятся на осень – зиму 1738/39 г. Даты двух образцов с периферийными кольцами отстают на год и 46 лет.

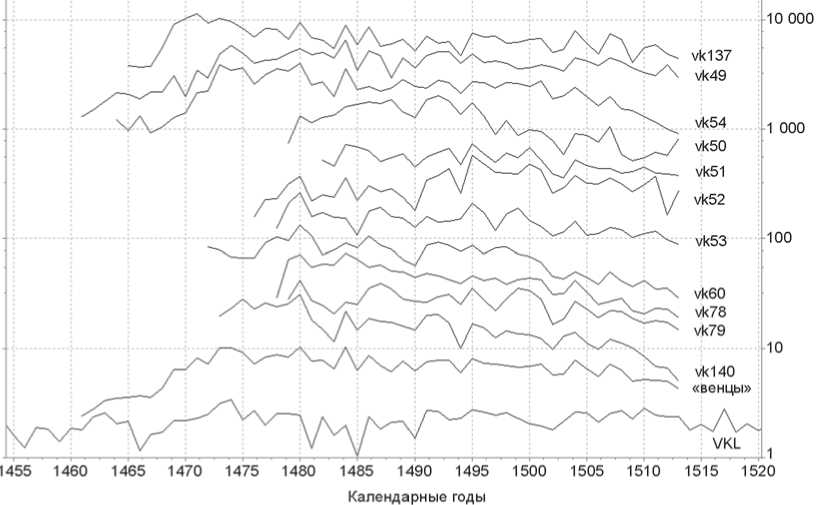

Сопоставление рядов по образцам от деталей внутренних перегородок характеризуется в основном высокими значениями статистических показателей

Рис. 5. Перекрестное датирование индивидуальных рядов по образцам из построек 3А (vk171–vk180) и 5 (vk261, vk262).

Рис. 6. Перекрестное датирование индивидуальных рядов по образцам из группы «перегородки» постройки 7.

(область перекрытия 49–123 года): Glk – 66–82 %, ТВР – 4,2–13,5, CDI – 33–104 (рис. 6). Максимальными величинами выделяется синхронизация пары рядов по образцам от столбов (область перекрытия 122 года): Glk – 80 %, TВР – 13,5, CDI – 104. Это значит, что столбы изготовлены из одного ствола дерева. Абсолютное датирование обеспечено вхождени- ем большинства рядов из данной группы в состав хронологии VKL. Для остальных рядов результаты также однозначны при статистических показателях CDI – 45–64, r – 0,64–0,76. Для деталей с подкоровыми кольцами наблюдается разброс дат в диапазоне 1636– 1709 гг. Наиболее поздняя дата (1747 г.) соответствует образцу с периферийным кольцом.

В группе «настилы» хорошие показатели перекрестного датирования отличают образцы из наиболее интенсивно эксплуатировавшихся центральной и предвходовой частей помещения, где предпочитали применять многолетнюю древесину: Glk – 63–87 %, TВР – 4,4–14,8, CDI – 31–130. Ряды образуют хронологически компактную группу, в которой, за отдельными исключениями, даты последних колец приходятся на один год. Это позволяет предполагать целенаправленную одномоментную заготовку древесины. Величины, близкие к максимальным (CDI – 88–130), указывают на то, что некоторые детали были изготовлены из одних и тех же стволов деревьев. Семь рядов из данной группы вошли в состав хронологии VKL. Для остальных также получены однозначные результаты (CDI – 40–56). Таким образом, основной массив дат приходится на осень – зиму 1738/39 г., что согласуется с результатами датирования венцов. Крайние даты единичных образцов относятся к 1727/28 и 1745/46 гг.

При сопоставлении рядов по образцам от деталей настилов, расположенных вдоль стен, где традиционно размещались места отдыха, лишь для некоторых из них получены относительно приемлемые статистические показатели синхронизации. Это связано с преобладанием здесь молодой и переиспользованной древесины. Ограниченное количество рядов получило и календарную привязку ( r – 0,48–0,63): даты находятся в интервале 1676–1745 гг., основной массив – в диапазоне 1727–1736 гг.

Сопоставление рядов по образцам от очажной конструкции характеризуется уверенной статистикой (область перекрытия 69 лет): Glk – 74 %, TВР – 6,1, CDI – 37. Календарная привязка также не вызывает сомнений: один ряд входит в состав хронологии VKL, для другого r = 0,74. Дата единственного образца с подкоровым кольцом попадает на осень – зиму 1738/39 г. По результатам датирования двух образцов от деталей из верхней части заполнения они занимают позиции не ранее 1738 и 1745 гг.

На основе полевых наблюдений мы пришли к выводу о тесной взаимосвязи выделенных структурных элементов постройки. Исходя из этого, наиболее вероятным объяснением разброса дат деталей, как и в случае с постройкой 1, является выборочное включение элементов конструкции предыдущего каркасно-столбового жилища в состав нового сооружения. С прошлым строением мы соотносим остатки каркаса для внутренних перегородок, а также отдельные участки деревянных напольных покрытий, которые демонстрируют хронологическую близость деталей в период, предшествующий строительству сруба.

Время заготовки деревьев для венцов приходится на осень – зиму 1738/39 г. С этим периодом согласуются даты большей части образцов от деталей настилов в центральной и предвходовой части поме- щения, а также от очажной конструкции. Следовательно, для строительства дома в основном использовалась целенаправленно заготовленная древесина. Наиболее поздние даты (1745–1747 гг.) получены для нескольких деталей от разных элементов строения, их появление связано с проведением локальных ремонтных работ.

Постройка 9 . Это законсервированная постройка 6*, выявленная в первые годы исследования памятника [Федорова, 2006, с. 14]. Образцы получены от бревен венцов и настилов. Выборка представлена в основном многолетней древесиной. Единичные образцы относятся ко второй возрастной группе, приближаясь по числу колец к третьей. Использовались ель и сосна сибирская. Венцы и основная часть деталей настилов изготовлены из древесины III и IV групп.

При сопоставлении рядов прироста выделились две совокупности, отно сительно высоких и пониженных значений (область перекрытия 77–169 лет): 1) Glk – 64–78 %, TВР – 4,5–8,6, СDI – 30–55; 2) Glk – 63–75 %, TВР – 3,4–8,1, СDI – 10–29. Календарная привязка характеризовалась невысокими величинами: CDI – 13–27, r – 0,34–0,54. Для устранения сомнений в датах было проведено сопоставление с другими датированными индивидуальными и обобщенными рядами. Одним из итогов поиска соответствий стала, в частности, синхронизация обобщенного ряда «венцы» со значениями, подтвердившими достоверность полученных результатов датирования (область перекрытия 185 лет): Glk – 73 %, ТВР – 10,4, СDI – 79. С учетом соотношения дат подкоровых и периферийных колец 1748 г. рассматривается как время гибели основной части деревьев. Более ранние даты периферийных колец (исключительно среди деталей настилов) отстают от указанной на 50–74 года.

Данная постройка ранее уже датировалась. Сообщается, что «была вскрыта северная стена постройки 6. Взятые из этой постройки два бревна являются лиственничными». Даты образцов приходятся на осень – зиму 1676/77 и 1678/79 гг. [Гурская, 2008, с. 219], что не совпадает с нашими результатами. Причина этого, вероятно, кроется в принадлежности деталей различным элементам постройки.

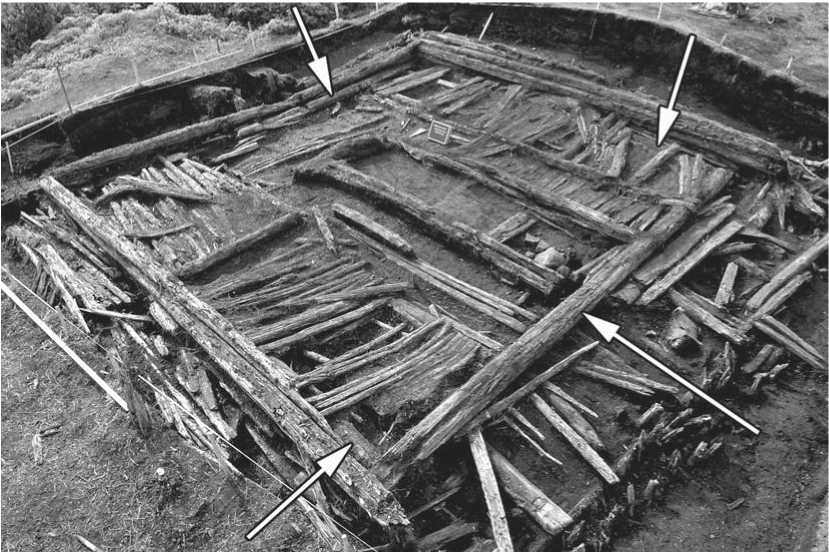

Постройка 9А . На ее руинах сооружена постройка 9 (рис. 7). Образцы получены от деталей венцов и настилов. Венцы изготовлены из ели и сосны сибирской; деревья принадлежат III, IV возрастным группам. Среди деталей настилов встречена лиственница; преобладает ель. Основная часть представлена деревьями II группы.

По результатам относительного датирования достаточно высокие значения показателей имеют лишь ряды по образцам от венцов: Glk – 71–80 %, ТВР – 4,9–7,3, СDI – 36–48. Подкоровые кольца достоверно не установлены. Сопоставление других рядов как

Рис. 7. Взаиморасположение построек 9 и 9А (стрелками указаны детали венцов постройки 9А). Фото А.В. Новикова .

между собой, так и с рядами по венцам показало неоднозначный результат. Во многом причиной этого было преобладание образцов от относительно молодой древесины. Приемлемые величины показателей качества синхронизации следующие: Glk – 67–80 %, ТВР – 4,3–7,1, СDI – 30–48.

Абсолютное датирование характеризуется невысокими значениями (CDI – 26–40, r – 0,39–0,52), за исключением единственного ряда (CDI – 84, r – 0,76). Для устранения сомнений в датах было проведено сопоставление с другими датированными рядами. Даты венцов получили подтверждение более значимыми величинами (CDI – 56–72). С учетом того, что у образцов от венцов подкоровые кольца либо отсутствуют, либо их наличие находится под сомнением, предположительное время гибели деревьев для сруба определено рубежом XVII–XVIII вв. (поздняя дата приходится на 1698 г.). Древесина для некоторых деталей настилов была заготовлена осенью – зимой 1701/02 г. Самые поздние даты (1741–1742 гг.) имеют детали настила перед входом – результат обновления этой части помещения.

Постройка 10. Семь образцов получено от венцов, два происходят из заполнения; еще три относятся к условному «нижнему» срубу, от которого под стенами основного сооружения сохранился угол нижнего венца и выравнивающая его подкладка – полено (рис. 8). Образцы от деталей основного сооружения принадлежат ели, «нижнего» сруба – лиственнице. Использова-

Рис. 8. Взаиморасположение стены постройки 10 и венца «нижнего» сруба (указан стрелкой). Фото Ю.Н. Гаркуши .

ны деревья II–IV возрастных групп; подавляющая их часть имеет возраст ок. 90 лет.

Сопоставление рядов по основному сооружению демонстрирует достаточно высокие значения показателей: Glk – 65–84 %, ТВР – 4,5–8,3, CDI – 33–65. Пять рядов по образцам от венцов синхронизированы одним годом. Даты периферийных колец отстают на один и три года. В этой выборке присутствуют образцы как с подкоровыми кольцами, так и те, у которых их наличие точно не определяется. Однако узкий

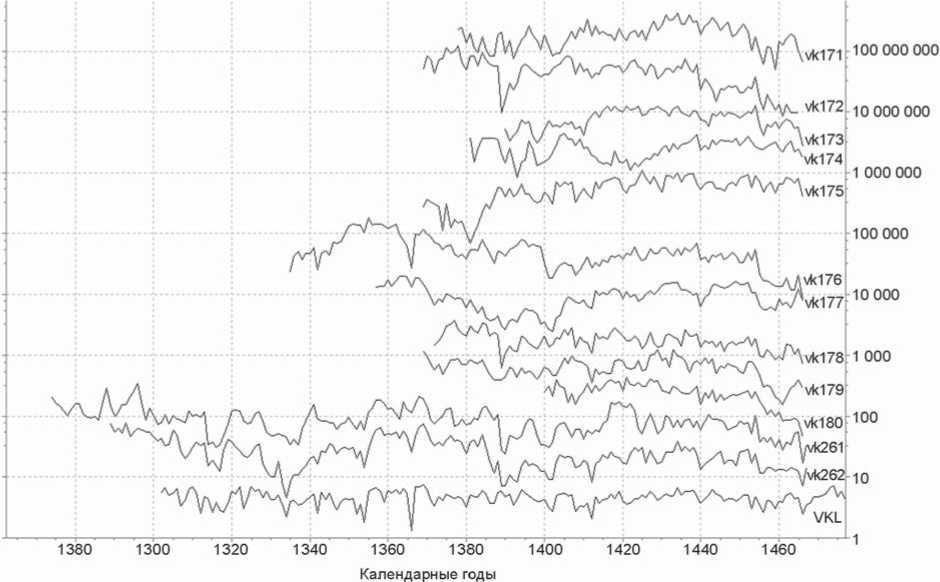

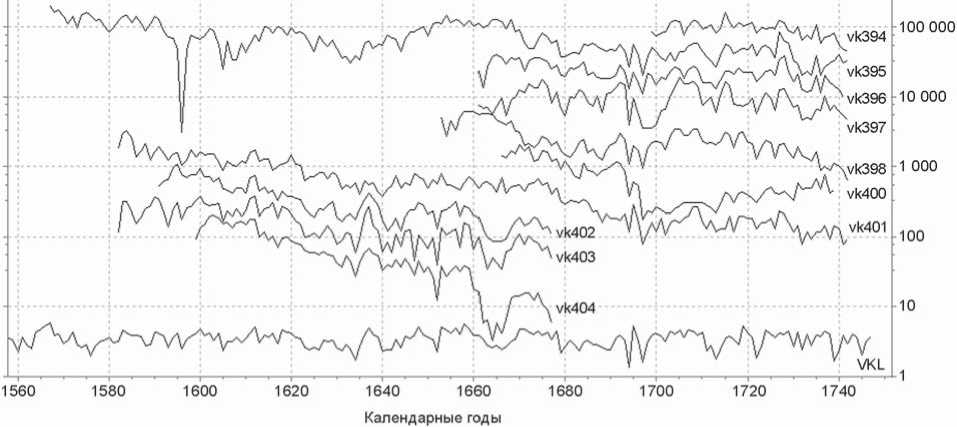

Рис. 9. Перекрестное датирование индивидуальных рядов по образцам от «верхнего» (vk394–vk398, vk400, vk401) и «нижнего» (vk402–vk404) срубов постройки 10.

интервал распределения дат позволяет допустить, что вся древесина для венцов была заготовлена в одно время. Высокую степень сходства между собой показали индивидуальные ряды по образцам от «нижнего» сруба (CDI – 45–65). Они синхронизированы одним годом, на 65 лет ранее основной группы дат.

Абсолютное датирование деталей «верхнего» сруба характеризуется относительно невысокими значениями показателей (Glk – 61–67 %, ТВР – 4,3–6,2, CDI – 19–40), но подтверждается данными программы COFECHA ( r – 0,47–0,61). Однозначные результаты получены для «нижнего» сруба: CDI – 62–72; r – 0,74–0,79.

Таким образом, основная часть деревьев для венцов «верхнего» строения была заготовлена осенью – зимой 1742/43 г., а «нижнего» – осенью – зимой 1677/78 г. (рис. 9).

Обсуждение результатов

Безусловно, при интерпретации дендродат степень ее достоверности определяется репрезентативностью выборки образцов. В случае с археологизированными постройками, сохранившимися фрагментарно, предложенные суждения априори будут сопровождаться различными допущениями. Анализ распределения дат образцов из рассмотренной выборки свидетельствует о целевой заготовке леса для строительства. В первую очередь это касается древесины, предназначенной для венцов. Степень включения в другие элементы конструкции вторично использованного материала, вероятно, определялась непосредственно в процессе строительства.

Если дата гибели дерева приходится на осеннезимний период*, то за время рубки традиционно принимают конец зимнего сезона. Таким образом, если дата подкорового кольца позиционируется как «осень n года – зима n +1 года», то за время рубки с большим основанием принимаем год « n +1». Такие нюансы важны при интерпретации дендрохронологических дат.

Мы исходим из того, что для строительства использовался свежесрубленный лес, т.е. заготовленный в год « n +1», на который приходятся даты основной части деталей, прежде всего венцов. Это универсальная практика в русле строительных традиций, распространенных в различных культурах Средневековья – Нового времени [Черных, 1996, с. 58–59]. В частности, большинство памятников русской деревянной архитектуры XVII–XVIII вв. построено с использованием сырого лесоматериала**. Об этом свидетельствуют сопоставление дендрохронологических данных и сведений из письменных источников, а также технологические особенности строительства [Черных, 2001, с. 117–118; Мальцев, 2005].

Одним из признаков такой практики на поселении является встречаемость в одной постройке деталей (прежде всего от стен сруба) из древесины, заготовленной в разные сезоны одного года. Яркий пример – постройка 8*: даты восьми из 15 образцов от венцов приходятся на осень – зиму 1639/40 г., а семи – на лето

1640 г. [Гурская, 2008, с. 219]. Такой подход к строительству у народов Западной Сибири, в частности у обских угров, встречается и в наши дни [Перевалова, Карачаров, 2006, с. 258, 268]. С учетом высказанного предложим соображения о времени строительства рассмотренных объектов.

Постройка 1 сооружена в 1690 г. Образцы с более поздними датами не выявлены.

Постройка 2 сооружена в период 1553–1554 гг. Поздняя дата, представленная древесиной из заполнения, – 1569 г. Это дает основание для предположения о времени бытования данной постройки. Она перекрыта строением конца 70-х гг. XVI в.

Постройка 3 предположительно сооружена в 1514 г. Образцы с более поздними датами не выявлены. Перекрыта постройкой 2.

Постройка 3А сооружена в 1467 г. Образцы с более поздними датами не установлены. Перекрыта постройкой 3.

Постройка 5 сооружена, вероятно, в 1467 г. или немногим позже. Образцы с более поздними датами в коллекции отсутствуют.

Постройка 7 сооружена в 1739 г. Наиболее поздняя дата, 1748 г., представлена серией образцов.

Постройка 9 сооружена, вероятно, не ранее 1748 г. Образцы с более поздними датами не установлены.

Постройка 9А сооружена на рубеже XVII– XVIII вв. Наиболее поздние даты, 1741–1742 гг., представлены серией образцов. Перекрыта постройкой 9.

Постройка 10 сооружена в 1743 г. Образцы с более поздними датами в коллекции отсутствуют. Не исключено, что постройка располагалась на остатках более раннего сруба, построенного, вероятно, в 1678 г.

М.А. Гурской получены следующие даты для других срубных построек Усть-Войкарского городища [2008]: 3* – ок. 1666 г., 4* – 1647 г., 8* – 1640 г. (бытовала до конца 1680-х гг.; возможно, до начала второй трети XVIII в.), 9* – 1640 г. (до начала 70-х гг. XVII в.). В упомянутой обобщающей публикации 2008 г. отсутствуют сведения о датировании постройки 5*, но они есть в вышедшей ранее статье М.А. Гурской: 1600 г. датированы образцы лиственницы из стены. Другие сведения в ней не приводятся [Gurskaya, 2006]. В публикации 2008 г. о постройке 7* сообщается, что отобрано 19 образцов, но уверенные даты для них получить не удало сь [Гурская, 2008, с. 219]. В то же время в упомянутой статье 2006 г. эта постройка фигурировала как датированная 1652 г. В ее заполнении также встречена древесина с порубочной датой 1542 г. [Gurskaya, 2006].

Перечень датированных построек показывает, что срубы на поселении были изве стны со второй половины XV в. Основная часть объектов относится ко времени с конца первой половины XVII в. Установленное распределение дат отражает лишь значи- тельную неравномерность в изучении разных стратиграфических уровней.

Соотношение типов, хронологии построек и раскопанной площади позволяет сделать вывод, что к концу первой половины XVIII в. срубная архитектура вытеснила стационарную каркасно-столбовую застройку, а уже во второй его половине активная строительная деятельность на поселении прекратилась. Известны только две постройки на вершине холма, датированные позже середины XVIII столетия (по археологическим данным – не ранее начала XIX в.) [Федорова, 2006, с. 15–16]. Следовательно, их появление связано уже с другой страницей истории этого населенного пункта.

Заключение

Многослойный памятник Средневековья – Нового времени Усть-Войкарское городище, о ставленный коренным населением севера Западной Сибири, входит в группу немногочисленных известных в регионе археологических объектов с мерзлым культурным слоем. Результаты его комплексного изучения, представленные в историографии и нашем исследовании, актуальны только для определенной части поселения. Она локализуется на холме искусственного происхождения, где и проводились раскопки.

Объектом нашего исследования явилась срубная застройка. С помощью метода дендрохронологии получены даты для девяти сооружений, изученных в 2012– 2016 гг. При их интерпретации мы исходили из того, что для строительства использовался свежесрублен-ный лес. Обобщение дендрохронологических данных показало, что уже во второй половине XV в. в структуре поселения присутствовала срубная застройка, сосуществовавшая с каркасно-столбовой. Привлечение нового материала позволило уточнить верхнюю границу активного строительства на поселении: она приходится на конец первой половины XVIII в. Затем строительная деятельность начала затухать.

Архитектура завершающего этапа истории поселения позволяет говорить о замене стационарных каркасно-столбовых строений срубами. Постепенный и, вероятно, полный переход к срубному строительству отличает Усть-Войкарское городище от других известных крупных населенных пунктов региона – Надымского и Полуйского городков. Поздние этапы истории всех этих поселений были в целом синхронными. Однако в данный период в Надымском и Полуйском городках срубная техника не получила значительного развития: с ее помощью сооружены лишь малые жилища, образующие в структуре поселений территориально обособленную и относительно небольшую по площади периферийную застройку [Кардаш, 2009, с. 65–67; 2013, с. 130–131].

Исследование выполнено в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН «Исследования археологических и этнографических памятников в Сибири эпохи Российского государства» (FWZG-2022-0005).

Список литературы Срубы Усть-Войкарского городища (север Западной Сибири): дендрохронологический аспект

- Бенькова В.Е., Швейнгрубер В.Х. Анатомия древесины растений России. – Берн: Хаупт, 2004. – 456 с.

- Брусницына А.Г. Войкарский городок в XV–XIX вв. (по результатам раскопок 2003 и 2004 гг.) // Ямал между прошлым и будущим: приоритеты развития. – Екатеринбург; Салехард: АРТмедиа, 2005. – С. 22–32.

- Гаркуша Ю.Н. К истории археолого-архитектурного изучения городища Усть-Войкарского (север Западной Сибири) // Баландинские чтения: сб. ст. науч. чтений памяти С.Н. Баландина. – Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т архитектуры, дизайна и искусств, 2020. – Т. XV. – С. 133–139.

- Гурская М.А. Древесно-кольцевые хронологии хвойных деревьев для абсолютного календарного датирования городища Усть-Войкарского // КСИА. – 2006. – Вып. 220. – С. 142–151.

- Гурская М.А. Дендрохронологическая датировка археологических образцов древесины городища УстьВойкарского (Северо-Западная Сибирь) // Фауна и флора Северной Евразии в позднем кайнозое. – Екатеринбург; Челябинск: Рифей, 2008. – С. 212–231.

- Кардаш О.В. Надымский городок в конце XVI – первой трети XVIII вв.: история и материальная культура. – Екатеринбург; Нефтеюганск: Магеллан, 2009. – 360 с.

- Кардаш О.В. Полуйский мысовой городок князей Тайшиных. – Екатеринбург; Салехард: Магеллан, 2013. – 379 с.

- Колчин Б.А., Черных Н.Б. Дендрохронология Восточной Европы. – М.: Наука, 1977. – 128 с.

- Мальцев А.П. Методы определения технологий строительства памятников деревянного зодчества // Деревянное зодчество: проблемы, реставрация, исследования. – Вологда: Вологжанин, 2005. – URL: https://www.booksite.ru/fulltext/zod/che/stvo/2.htm#11

- Новиков А.В., Гаркуша Ю.Н. Предварительные результаты исследований городища Усть-Войкарское-1 (Приполярная зона Западной Сибири) в 2012–2016 годах // Вестн. РФФИ. Сер.: Гуманит. и обществ. науки. – 2017. – № 3. – С. 141–149.

- Омурова Г.Т., Баринов В.В., Кардаш О.В., Мыглан В.С. Установление времени строительства (перестройки) Надымского городка: дендрохронологический аспект // Журнал Сиб. федерал. ун-та. Сер.: Биология. – 2013. – Т. 6, № 2. – С. 185–195.

- Перевалова Е.В., Карачаров К.Г. Река Аган и ее обитатели. – Екатеринбург; Нижневартовск: УрО РАН; студия «ГРАФО», 2006. – 352 с.

- Федорова Н.В. Войкарский городок: итоги раскопок 2003–2005 гг. // Науч. вестн. ЯНАО. – 2006. – Вып. 4. – С. 11–17.

- Черных Н.Б. Дендрохронология и археология. – М.: Nox, 1996. – 216 с.

- Черных Н.Б. Дендрохронология архитектурных памятников Карелии // КСИА. – 2001. – Вып. 211. – С.113–120.

- Шиятов С.Г., Хантемиров Р.М. Дендрохронологическая датировка древесины кустарников из археологического поселения Ярте VI на полуострове Ямал // Древности Ямала. – Екатеринбург; Салехард: УрО РАН, 2000. – Вып. I. – С. 112–120.

- Baillie M.G.L., Pilcher J.R. A simple cross-dating program for tree-ring research // Tree-Ring Bull. – 1973. – Vol. 33. – P. 7–14.

- Briffa К.R., Melvin T.M., Osborn T.J., Hantemirov R.M., Kirdyanov A.V., Mazepa V.S., Shiyatov S.G., Esper J. Reassessing the evidence for tree-growth and inferred temperature change during the Common Era in Yamalia, northwest Siberia // Quat. Sci. Rev. – 2013. – Vol. 72. – P. 83–107. – doi:10.1016/j.quascirev.2013.04.008

- Cook E.R. A time series approach to tree-ring standardization: PhD Thesis. – Tucson: Arizona Univ. Press, 1985. – 171 p.

- Cook E.R., Krusic P.J. Program ARSTAN (Version 41d). – Palisades: Lamont-Doherty Earth Observatory, Columbia University, 2005. – URL: http://www.ldeo.columbia.edu/treering-laboratory/

- Grissino-Mayer H.D. Evaluating crossdating accuracy: a manual and tutorial for the computer program Cofecha // Tree Ring Res. – 2001. – Vol. 57, iss. 2. – P. 205−211.

- Gurskaya M. Preliminary tree-ring dating of historical wood from Ust-Voykar settlement (15th–20th Centuries), Northwestern Siberia // Tree-rings in archaeology, climatology and ecology. – 2006. – Vol. 54. – P. 236–243.

- Haneca K., Debonne V., Hoffsummer P. The ups and downs of the building trade in a medieval city: Tree-ring data as proxies for economic, social and demographic dynamics in Bruges (c. 1200–1500) // Dendrochronologia. – 2020. – Vol. 64. – Article 125773. – doi:10.1016/j.dendro.2020.125773

- Holmes R.L. Computer-assisted quality control in tree-ring dating and measurement // Tree-Ring Bull. – 1983. – Vol. 43. – P. 69–78.

- Jansma E., Haneca K., Kosian M. A dendrochronological reassessment of three Roman boats from Utrecht (the Netherlands): evidence of inland navigation between the lower-Scheldt region in Gallia Belgica and the limes of Germania inferior // J. Archaeol. Sci. – 2014. – Vol. 50. – P. 484–496. – doi:10.1016/j.jas.2014.07.019

- Klesse S. Critical note on the application of the «twothird» spline // Dendrochronologia. – 2021. – Vol. 65. – Article 125786. – doi:10.1016/j.dendro.2020.125786

- Rinn F. TSAP-Win: time series analysis and presentation for dendrochronology and related applications. Version 4.64.

- User reference. – Heidelberg: Frank Rinn Distrib., 2013. – 100 p.

- Schweingruber F.H. Tree Rings: Basics and Applications of Dendrochronology. – Dordrecht: Kluwer Academic Publ., 1988. – 289 p.