Сталин и командование Красной Армии накануне войны, 1939–1941 годы

Автор: Киличенков А.А.

Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik

Рубрика: Политическая история и историческая политология

Статья в выпуске: 1 (83), 2025 года.

Бесплатный доступ

Предлагаемая вниманию читателей статья является частью общего исследования кануна Великой Отечественной войны на основе разработанной автором модели изучения альтернативной истории. В целом, продолжающаяся работа призвана дать ответ на один из самых «больных вопросов» нашего прошлого - существовала ли какая либо возможность предотвращения катастрофического начала Великой Отечественной войны? Исходной посылкой автора послужило принятие в качестве абсолютно необходимого условия такой возможности заранее проведенной мобилизации советских вооруженных сил с целью увеличения численности войск Красной армии на западной границе до 6-6,5 млн человек, что давало шанс на отражение немецкого вторжения или минимизации его ущерба. По мнению автора, советское военно политическое руководство имело реальные шансы для подобных действий в пределах так называемых «альтернативных ситуаций» в период августа 1939 - июня 1941 гг. Наиболее благоприятные условия для проведения мобилизации сложились в период осени 1939 г. - лета 1940 г., когда Красной армия уже получила опыт частичной мобилизации, развертывания на границах и проведения операций фронтового масштаба, а противник был связан боевыми действиями на западном фронте. Исследование было проведено на основе широкого круга источников, включавшего документы архивного хранения из фондов РГАСПИ, РГАНИ, РГВА и ГАРФ, а также записей журнала посещений кремлевского кабинета И.В. Сталина, мемуаров и дневников сталинского окружения, командования армии и флота в период 1939-1941 гг. Анализ полученных данных позволил выявить существование так называемого «военно аналитического центра» (“Stalin’swar think tank”), состоявшего из относительно небольшой группы политиков и военных, привлекавшихся Сталиным для совещаний по военным вопросам. На основе записей о посещении кабинета Сталина была создана база статистических данных о совещаниях «военно аналитического центра» и участии в них членов Политбюро ЦК ВКП(б), что позволило оценить динамику и характер деятельности сталинского “war think tank”. При этом не было выявлено признаков поиска альтернативных решений по подготовке страны к войне. Исследование структуры «военно аналитического центра» и роли его политического сегмента, представленного членами Политбюро ЦК ВКП(б) выявило общее снижение участия членов Политбюро в военных совещаниях в 1939-1941 гг. На практике это означало, что политический сегмент сталинского «военно политического центра», превращаясь в декорацию, лишался возможности осознать альтернативность возникавших ситуаций и принять единственное решение, позволявшее избежать катастрофы 1941 г. Целью данной статьи является исследование состава и функций военного сегмента советского “war think tank” - представителей высшего командования вооруженных сил СССР, участвовавших в обсуждении важнейших вопросов подготовки страны к войне в 1939-1941 гг. Источниковая база остается прежней - совокупность документов крупнейших федеральных архивов, мемуары и интервью участников исследуемых событий. В качестве основного метода используется анализ базы статистических данных на основе журнала посещений кремлевского кабинета Сталина в августе 1939 - июне 1941 гг., а также протоколов заседаний Политбюро ЦК ВКП(б) и принятых решений по военным вопросам. В статье обосновывается вывод, что особенности формирования Сталиным состава своего военного окружения, механизма взаимодействия с ним, отведенных ему функций изначально не позволяли обеспечить выработку эффективных решений по предотвращению катастрофического начала войны с Германией.

Великая отечественная война, красная армия, высшее военное командование, сталинский авторитаризм, 1941 год, альтернативная история, количественные методы исследования

Короткий адрес: https://sciup.org/149147706

IDR: 149147706 | DOI: 10.54770/20729286-2025-1-167

Текст научной статьи Сталин и командование Красной Армии накануне войны, 1939–1941 годы

И.В. Сталин, 1941 г.

В воспоминаниях бывшего начальника Генерального штаба Красной армии, маршала Советского Союза А.М. Василевского содержится весьма любопытный фрагмент, обойденный вниманием исследователей. Речь в нем идет о встрече Василевского с К.Е. Ворошиловым в марте 1944 г.: «Вечер был теплый, тихий, и погода, да и обстановка на фронте располагали к “душевной” беседе, и Климент Ефремович довольно охотно отвечал на мои вопросы. Когда я спросил: неужели нельзя было раньше высказывать Сталину в необходимых случаях свои возражения, ведь сейчас, в период войны […] при работе в Ставке мы, военные, имеющие прямое отношение к вооруженной борьбе, вносим свои предложения, и Сталин считается с нами.

Климент Ефремович, подумав, ответил:

– Раньше Сталин был не таким. Наверное, война научила его многому. Он, видимо, понял, что может ошибаться и его решения не всегда могут быть самыми лучшими и что знания и опыт других могут также быть полезными. Сказались на Сталине и годы: до войны он был моложе и самоувереннее...»1

Фактически, Василевский задал Ворошилову тот самый главный вопрос, что мучил многих военачальников после войны: почему Сталин не услышал своих военных советников, предупреждавших о готовящемся нападении Германии и предлагавших срочные меры по недопущению близкой катастрофы? Это вопрос перешел на страницы мемуаров, а затем прочно занял свое место в историографии Великой Отечественной войны.

В рамках нашего исследования и поиска ответа на вопрос о возможностях предотвращения катастрофы 22 июня 1941 г. мы также обраща- емся к исследованию взаимоотношений Сталина и окружавших его военачальников. Именно они – десятки военных высшего ранга – обязаны были по роду своей деятельности не допустить этой катастрофы, именно они должны были обеспечить принятие высшими органами власти решений по проведению мобилизации в наиболее выгодные для страны и армии сроки, что и должно было составить ту самую альтернативу, позволявшую не до пустить 22 июня 1941 г. Почему ничего из этого не было сделано? Поиск ответа на этот вопрос и составляет цель данной статьи. Как нам представляется, причины следует искать в том, что являло собой военное окружение Сталина, какова была его роль в принятии решений, и как строились отношения военных с вождем.

В кабинете Сталина: чем ближе война, тем меньше военных

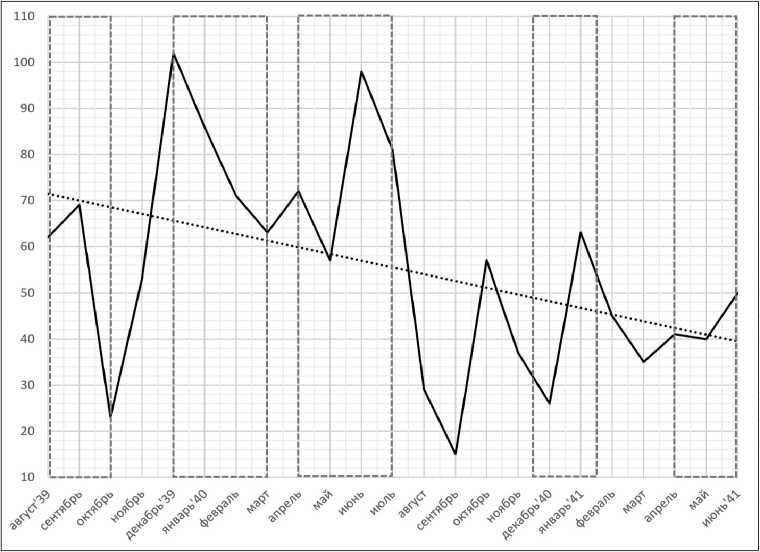

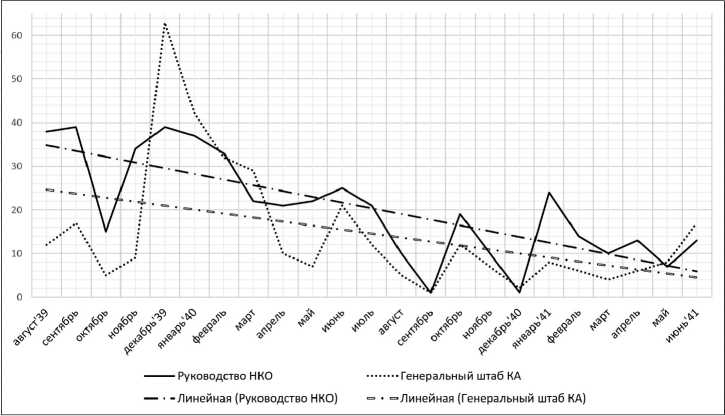

Начать следует с того, что в исследуемый период август 1939 – июнь 1941 гг. военные стали самой многочисленной группой посетителей кремлевского кабинета Сталина. В этот период 128 представителей командования армии и флота – от наркомов до командиров корпусов – посетили кабинет советского вождя 1269 раз. Динамика этих посещений отражена на Графике № 1 и характер ее парадоксален: по мере приближения войны с Германией Сталин все реже встречался с военными.

График № 1. Посещение представителями командования вооруженных сил СССР кабинета Сталина в Кремле, август 1939 – июнь 1941 гг. 2

– На графике представлены суммарные показатели присутствия представителей командования Красной армии и флота на военных совещаниях в кабинете Сталина по месяцам в 1939–1941 гг.;

– Сплошная линия графика показывает изменения суммарного показателя, пунктир обозначает линию тренда, характерного для динамики показателя в исследуемый период;

– Вертикальные блоки, обозначенные пунктиром, соответствуют хронологическим границам альтернативных ситуаций – периодов возможного принятия решений, позволявших подготовить страну к отражению агрессии Германии.

Пиковые значения интенсивности встреч с военными в декабре 1939 г. и июне 1940 г. не изменили общего тренда снижения, достигшего наименьших значений в сентябре 1940 г. Объяснения этой динамики, действительно не соответствовавшей ситуации приближавшейся войны, следует искать в тех функциях и той роли, которые военный сегмент сталинского “war think tank” играл в предвоенный период.

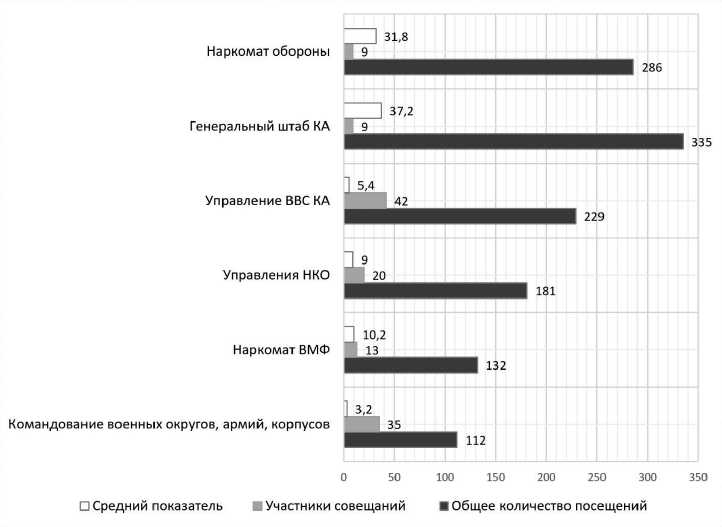

Все военные посетители кремлевского кабинета разделяются на шесть неравных групп в зависимости от занимаемых должностей и частоты посещений. Чаще всего (468 посещений) в кабинете Сталина появлялись представители руководства Наркомата обороны – 10 человек – во главе с наркомом обороны. В эту группу входили наркомы обороны К.Е. Ворошилов, С.К. Тимошенко и их заместители – С.М. Буденный, А.И. Запорожец, Г.И. Кулик, К.А. Мерецков, Л.З. Мехлис, И.И. Проскуров, Б.М. Шапошников и Е.А. Щаденко (здесь и далее учтены посещения только в период нахождения конкретного лица в указанной должности). Учитывая, что с 1 августа 1939 г. до 7 мая 1940 г. Ворошилов совмещал обязанности наркома обороны и члена Политбюро ЦК ВКП(б) был произведен пересчет посещений руководством наркомата обороны за вычетом Ворошилова, что дало 286 посещений для 9 человек (см. Диаграмму № 1), и в этом случае наиболее частыми посетителями кабинета Сталина становятся представители Генерального штаба Красной армии – 335 посещений на 9 человек (А.Ф. Анисов, В.А. Бутылев, А.М. Василевский, Н.В. Ватутин, Г.К. Жуков, К.А. Мерецков, И.В. Смородинов, Н.И. Четвериков, Б.М. Шапошников).

Абсолютный рекорд по численности и третье место по общему количеству посещений принадлежит группе представителей Управления ВВС Красной армии – 42 человек и 229 посещения. Далее следует большая группа, включавшая командование войсками военных округов, армий и корпусов (командующие, начальники штабов и члены военных советов) – 35 человека и 112 посещений. Им усту- пают по численности, но превосходят по частоте появления в кабинете Сталина (20 человек и 181 посещение) представители руководства управлениями Наркомата обороны (кроме ВВС КА) – ГАБТУ, Главное артиллерийское управление, Главное военно-инженерное управление, Главное интендантское управление, Управление боевой подготовки, Управление военно-химической защиты, Управление стрелкового вооружения, Военно-санитарное управление, Управление военных сообщений.

Диаграмма № 1. Структура присутствия командования вооруженных сил СССР в кабинете Сталина в Кремле, август 1939 – июнь 1941 гг.

Анализ общей статистики посещения военными кабинета Сталина дает основание для важных выводов. Чаще всего в военных совещаниях участвовало руководство Наркомата обороны и Генерального штаба Красной армии. По общему количеству посещений и, главное, по среднему показателю посещений на одного человека и наркомат, и Генштаб намного опережают представителей других групп. Из чего следует вывод, что Сталин чаще всего слышал мнение высшего командования армии и формировал собственные идеи и свое отношение к происходящему в кругу именно этих военачальников. И это вполне ожидаемо и логично: именно руководители наркомата обороны и Генштаба обладали наибольшим опытом управления вооруженными силами и наибольшим объемом информации, а, значит, именно они должны были создавать набор наиболее значимых экспертных мнений. В то же время мнение командующих войсками военных округов и армий, командиров корпусов звучало в 2,5–3 раза реже, а интенсивность их появления в кремлевском кабинете (3,2 посещения на одного человека) оказалась на порядок ниже. На практике это означало, что возможность для Сталина получить информацию «с мест» о реальном положении дел в войсках была в те же 2,5–3 раза меньше и, следовательно, меньше возможностей увидеть за цифрами Генштаба подлинные возможности частей и соединений и их способность выполнить приказ.

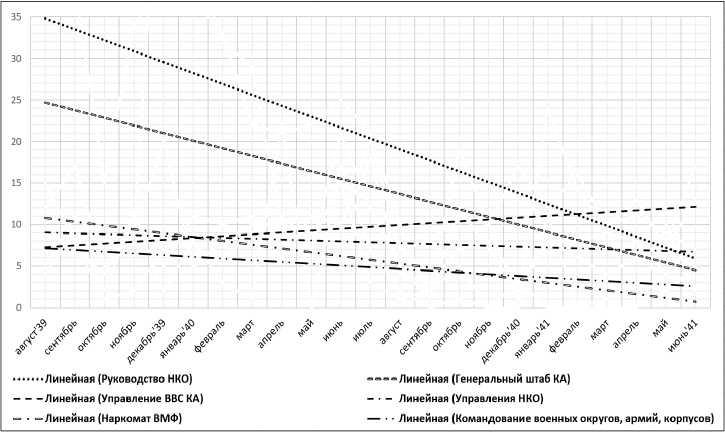

Относительно невысокие показатели присутствия в Кремле начальников управлений Наркомата обороны говорят о том, что они играли явно вспомогательную, техническую во всех смыслах роль. Но активность командования ВВС Красной армии, несомненно, требует объяснения. Летчики были самой многочисленной группой (42 человека) среди военных, занявшей к тому же третье место по количеству появлений в кабинете вождя. Но все же самое удивительное – это динамика их вызовов к Сталину (см. Таблицу № 1 и График № 2).

Таблица № 1. Динамика посещений кабинета Сталина в Кремле различными группами командования вооруженных сил СССР, август 1939 – июнь 1941 гг.

|

й н К О |

£ a |

w к о и go >>X |

О и ^ ди |

и о

ни га W и |

е S m Й |

О Ен О О m |

|

|

1939 |

|||||||

|

август |

17 |

12 |

9 |

15 |

4 |

5 |

62 |

|

сентябрь |

17 |

17 |

7 |

8 |

9 |

11 |

69 |

|

октябрь |

3 |

5 |

4 |

1 |

2 |

8 |

23 |

|

ноябрь |

11 |

9 |

11 |

2 |

11 |

9 |

53 |

|

декабрь |

5 |

63 |

5 |

7 |

2 |

20 |

102 |

|

январь |

15 |

42 |

11 |

5 |

8 |

5 |

86 |

|

февраль |

12 |

32 |

10 |

8 |

3 |

6 |

71 |

|

март |

3 |

29 |

11 |

10 |

1 |

9 |

63 |

|

апрель |

13 |

10 |

6 |

10 |

22 |

11 |

72 |

|

май |

22 |

7 |

11 |

9 |

0 |

8 |

57 |

|

июнь |

25 |

21 |

10 |

10 |

17 |

15 |

98 |

|

июль |

21 |

12 |

18 |

20 |

7 |

3 |

81 |

|

август |

10 |

5 |

4 |

7 |

2 |

1 |

29 |

|

сентябрь |

1 |

1 |

3 |

8 |

0 |

2 |

15 |

|

октябрь |

19 |

12 |

7 |

13 |

1 |

5 |

55 |

|

ноябрь |

10 |

7 |

8 |

12 |

0 |

0 |

35 |

|

декабрь |

1 |

2 |

3 |

17 |

0 |

3 |

26 |

|

1941 |

|||||||

|

январь |

24 |

8 |

8 |

12 |

11 |

0 |

63 |

|

февраль |

14 |

6 |

8 |

17 |

0 |

0 |

44 |

|

март |

10 |

4 |

9 |

11 |

0 |

1 |

34 |

|

апрель |

13 |

6 |

8 |

11 |

0 |

3 |

41 |

|

май |

7 |

8 |

4 |

9 |

10 |

2 |

40 |

|

июнь |

13 |

17 |

6 |

7 |

2 |

5 |

50 |

|

Всего |

286 |

335 |

181 |

229 |

112 |

132 |

1269 |

|

Число |

9 |

9 |

20 |

42 |

35 |

13 |

128 |

|

Средний показатель |

31,8 |

37,2 |

9,0 |

5,4 |

3,2 |

10,2 |

|

График № 2.Тренды посещения представителями командования вооруженных сил СССР кабинета Сталина в Кремле, август 1939 – июнь 1941 гг.

На протяжении всего периода августа 1939 – июня 1941 гг. летчики оказались единственной группой военных, чье появление в кабинете Сталина не сокращалось, а возрастало, и этот рост относительно других групп начался еще в январе–феврале 1940 г., а в декабре 1940 – феврале 1941 гг. он превысил даже показатели Наркомата обороны и Генштаба. Само по себе такое соотношение показателей говорит, как минимум, о том, что внимание, а, значит, и беспокойство Сталина в отношении развития авиации Красной армии возрастало в отмеченный период. Другая причина могла заключаться в том, что он сделал ставку на усиленное развитие советских ВВС в условиях приближавшейся войны. В любом случае, внимание Сталина к летчикам и причины столь необычайной «авиа-активности» в кабинете Сталина, безусловно, требуют самостоятельного исследования. Пока что мы можем только зафиксировать факт этого пристрастного отношения, подтвердив его высказываниями самого советского вождя. Нарком тяжелого машиностроения В.А. Малышев зафиксировал в своем дневнике, что Сталин неоднократно, поднимая на банкетах тосты за летчиков, прямо признался, что их он «любит больше всех»3.

Более понятным на этом общем фоне «военной активности» выглядят показатели Наркомата ВМФ. Будучи в августе 1939 г. тре- тьей группой по частоте присутствия в кабинете Сталина, командование флотом к июню 1941 г. оказалось на последнем месте. И это вполне объяснимо: советский вождь не мог не осознавать, что в приближавшейся войне флоту предстоит играть вспомогательную роль.

Основания для важных выводов дает и анализ частоты присутствия в кабинете Сталина представителей различных управлений Наркомата обороны. Вопреки растиражированным мемуаристами утверждениям о необычайном, если не сказать пристрастном, внимании Сталина к деталям военно-технического оснащения Красной армии, руководители соответствующих управлений и технических родов войск занимали достаточно скромное место в числе приглашаемых на совещания в Кремль и, что важнее, – стабильно скромное, к тому же с заметной тенденцией снижения внимания вождя к этим вопросам.

Несмотря на отмеченные тенденции, руководство Наркомата обороны и Генштаба все равно оставалось самым важным сегментом сталинского «военно-аналитического центра». Однако статистика их посещений кремлевского кабинета содержит основания еще для одного весьма важного вывода.

График № 3. Посещение кабинета Сталина руководством Наркомата обороны и

Генерального штаба Красной армии в августе 1939 – июне 1941 гг.

На протяжении всего исследуемого периода генштабисты появлялись у Сталина чаще, чем нарком обороны и его заместители, только в период войны с Финляндией – с декабря 1939 г. по март 1940 г. (см. График № 3.) И это вполне объяснимо: Сталин, таким образом, непосредственно контролировал ход боевых действий Красной армии. Во все остальные периоды на первом месте оставались общие вопросы дальнейшего строительства и развития вооруженных сил, и решались они преимущественно с участием руководства Наркоматом обороны. Следовательно, более частое появление генштабистов в кабинете Сталина можно рассматривать в качестве определенного индикатора военной опасности. И то, что руководство Генштаба Красной армии после окончания «Зимней войны» и до 22 июня 1941 г. появлялось в кабинете Сталина значительно реже, чем нарком обороны и его заместители, по сути, является еще одним свидетельством отсутствия военной тревоги в настроениях и действиях высшего советского руководства. Подтверждением тому может служить и то, что уже в самом преддверии войны, в июне 1941 г., генштабисты зачастили в кабинет Сталина, и интенсивность их посещения второй раз превысила таковую руководства Наркомата обороны.

Анализ динамики участия в кремлевских совещаниях различных групп руководства вооруженными силами подтвердил общую тенденцию снижения активности военного сегмента сталинского “war think tank” в предвоенный период. Единственное нарушение этого тренда продемонстрировало командование ВВС Красной армии, но в этом случае речь может идти об исключении, требующем, как уже отмечалось, самостоятельного изучения. В реальности это означало, что по мере приближения 22 июня 1941 г.присутствие военных рядом со Сталиным все более сокращалось, и, следовательно, снижалась возможность их потенциального влияния на принятие решений советским вождем. В этих условиях последним фактором влияния мог стать только состав военных, вхожих в кремлевский кабинет. Нам остается выяснить, почему те из военных руководителей, кто еще оставался в «военно-аналитическом центре», не сумели обеспечить принятие ключевого решения, позволявшего предотвратить надвигавшуюся катастрофу.

Военные в кабинете Сталина: молодые и неопытные

Почему все-таки и этот шанс был упущен, становится понятно при обращении к характеристикам военных руководителей, их своего рода «коллективному портрету». Для его составления было определено три ключевых характеристики – возраст, длительность нахождения в занимаемой должности к моменту посещения кабинета Сталина и наличие военного опыта (см. Таблицу № 2).

Таблица № 2. Характеристики представителей руководства вооруженными силами СССР (по группам), участвовавших в военных совещаниях в кремлевском кабинете Сталина в августе 1939 – июне 1941 гг. (показатель – доля в процентах от общей численности группы) 4.

|

Группы |

н о д о

сз Н и |

Ь д _ m 2 |

* 3 Д' д д 3 ^ |

* * н 3 о ® и |

|

Руководство НКО |

89 |

67 |

33 |

44 |

|

Генеральный штаб КА |

67 |

67 |

0 |

44 |

|

Управления НКО |

50 |

70 |

25 |

50 |

|

Командование военных округов, армий, корпусов |

63 |

71 |

26 |

66 |

|

Управление ВВС КА |

23 |

80 |

52 |

66 |

|

Наркомат ВМФ |

46 |

54 |

23 |

46 |

|

Средние показатели |

56,3 |

68,1 |

26,5 |

52,6 |

* – в данную группу включены военные руководители, занявшие свою должность, минуя предыдущую;

** – учитывалось личное участие в локальных войнах и вооруженных конфликтах второй половины 1930-х – начала 1940-х гг. (Испания, Китай, Хасан, Халхин-Гол, советско-финляндская война, присоединение Западной Украины и Белоруссии, Бессарабии).

Вполне ожидаемо самой возрастной группой оказались руководители Наркомата обороны – 89% их числа были старше 40 лет. «Солидным» возрастом эта группа была «обязана» участникам еще Гражданской войны, включая С.М. Буденного (58 лет к началу войны), Е.А. Щаденко (56 лет), Г.И. Кулика (51 год), А.И. Запорожца (42 года), а также Б.М. Шапошникова (59 лет). Преобладание среди сотрудников Генерального штаба Красной армии людей старше 40 лет (67%) так же не вызывает удивления, поскольку для штабной работы требовались люди с большим опытом, а, значит, и длительным сроком службы. Следом за ними в возрастной «табели о рангах» расположилось командование округов и армий (63% старше 40 лет), 176

что также вполне предсказуемо, поскольку для занятия столь высоких должностей в иерархии военного руководства было необходимо пройти достаточно долгий путь службы. А вот то, что половина руководителей управлений Наркомата обороны в предвоенный период была младше 40 лет, скорее говорит о масштабных перемещениях внутри наркомата в период до 1939 г. И этим же в равной степени можно объяснить относительную молодость Наркомата ВМФ – 54% моложе 40 лет.

Молодость командного состава ВВС, приглашаемого на совещания в Кремль, объяснялась распространенным явлением того времени – «карьерным взлетом» участников локальных военных конфликтах второй половины 1930-х гг., получавших по возвращении высокие командные должности.

Другим следствием «быстрых карьер» этого периода стал незначительный срок пребывания в должности. 80% авиационных командиров из числа участников совещаний у Сталина находились на своих должностях меньше года. В случае с летчиками этот во всех отношениях чрезвычайно высокий процент объяснялся весьма просто: активнейшее участие советской авиации в локальных конфликтах имело своим прямым следствием большое число вернувшихся новоиспеченных героев, ожидавших признания своих заслуг и получивших его. Данная закономерность зафиксирована большой долей командиров с опытом боевых действий среди участников совещаний у Сталина. Летчики и здесь с показателем 66% опережали другие группы. Такую же, практически, прямую взаимосвязь мы обнаруживаем и среди командования округов и армий: 66% получивших боевой опыт и 71% недавно назначенных на новые должности.

Логика этих управленческих решений абсолютно понятна: командиры, получившие непосредственный опыт современной войны, выдвигались на новые руководящие должности, что во всех отношениях было верным и обоснованным решением. В идеальной модели кадровой политики эти проценты и должны быть максимально близки. Но вопросы возникают в случае с высшим военным руководством. Показатели Наркомата обороны и его управлений, а также Генерального штаба значительно расходятся. Примерно одинаковая их доля – от 44% до 50% – получила опыт участия в боевых действия второй половины 1930-х гг., но доля недавно назначенных на более высокие должности значительно превосходит показатель боевого опыта – от 67% до 70%1. Иначе говоря, новые назначения в высшем военном руководстве в предвоенный период не были непосредственно связаны с наличием опыта современной войны, и на новые, более высокие, должности назначения производились, исходя из других критериев.

Отдельный большой интерес представляет явление «выдвиженчества» среди высшего командного состава армии и флота. Применительно к исследуемой группе, представлявшей собой военный сегмент сталинского “war think tank”, к «выдвиженцам» были отнесены командиры, получившие свои должности, минуя одну или несколько предшествующих ступеней. Первой многочисленной когортой «выдвиженцев» стали вернувшиеся участники гражданской войны в Испании. Все они – танкисты, летчики, моряки, артиллеристы – получили боевой опыт современной войны и стали кадровым резервом Сталина, и он энергично продвигал их на самые высокие посты в руководстве советских вооруженных сил. Но «испанцы», как правило, имели очень мало командного опыта и практически не имели опыта руководства военными структурами. Отправившись в Испанию, зачастую, с должности командира бригады, авиационной эскадрильи или отдельного корабля, по возвращении они становились командующими войсками округов, начальниками управлений Наркомата обороны, и даже – наркомами.

Испания стала «карьерным трамплином» для многих членов сталинского «военно-аналитического центра». Капитан I ранга Н.Г. Кузнецов отправился в августе 1936 г. в испанскую командировку с командирского мостика крейсера, а, вернувшись, он за два года прошел путь до наркома ВМФ, заняв эту должность в возрасте всего 34 лет. Командир танковой бригады Д.Г. Павлов через четыре месяца после возвращения из Испании стал начальником Автобро-нетанкового управления РККА.

По числу «выдвиженцев» впереди остальных вновь оказались представители Управления ВВС Красной армии – 52%. Среди других групп «выдвиженцы» составляли около четверти – от 23 до 26%. Неожиданно большая доля «выдвиженцев» оказалась среди самой важной и самой возрастной группы – руководителей Наркомата обороны – 33%. Этим они были обязаны С.К. Тимошенко, И.И. Проску-рову и… маршалу С.М. Буденному, перешагнувшим через одну-две ступени служебной лестницы (Буденный в марте 1939 г. занял пост заместителя наркома обороны, миновав должность начальника одного из управления наркомата). Единственной группой, которую миновал бум «выдвиженчества», стало руководство Генштаба Красной армии, что можно считать удивительным исключением.

Для командиров, занимавших столько высокие и ответственные посты в руководстве вооруженными силами страны, стоявшей на пороге войны, эти показатели следует признать весьма высоким. В сочетании с теми, кто находился в своей должности менее года

(часто это были одни и те же люди) – 68,1%, – можно говорить, что на протяжении двух предвоенных лет советниками Сталина оказались военные руководители, не имевшие в большинстве своем достаточного времени освоиться в новой должности.

Обобщение полученных результатов позволяет составить условный портрет военного окружения Сталина в 1939–1941 гг. В условиях приближения войны, когда все острее становилась необходимость принятия ответственных и радикальных военных решений, советниками советского вождя, экспертами его «военно-аналитического центра» чаще всего выступали руководители Наркомата обороны и Генштаба и очень редко – военачальники звена корпус – армия – округ. Безусловными фаворитами сталинского внимания с февраля 1940 г. и до нападения Германия оставались летчики – от начальника Управления ВВС КА и до командира полка включительно.

В целом, военные советники Сталина – это относительно молодые командиры (44,7% моложе 40 лет), более половины из них имели опыт локальных войн, около четверти составляли «выдвиженцы», целиком обязанные своей быстрой карьерой Сталину. Но все-таки самым значимым представляется то, что почти 70% из них занимали свои должности менее года.

Если свести это к «портрету» условного одного «эксперта», то можно сформулировать ключевой вопрос: насколько этот молодой командир, герой одного из локальных конфликтов, и только что назначенный на высокую не по его летам и опыту должность, мог квалифицированно оценить угрозу надвигавшейся войны с жестоким и мощным противником и предложить высшему руководству собственное экспертное мнение по отражению этой угрозы? Насколько он был готов отстаивать свою точку зрения в условиях, когда вождь считал иначе? Даже если принять во внимание качества отдельных будущих выдающихся военачальников, то приходится заключить, что этот условный «портрет» никак не соответствует представлениям об опытном и принципиальном военном советнике. Даже самая зрелая часть сталинского военного окружения – руководство Наркомата обороны, состоявшая на 89% из людей старше 40 лет, – имела свой «изъян»: 67% из них состояли в своих должностях менее года. Иначе говоря, даже у них экспертный потенциал был весьма ограничен.

К тому же состав этого окружения был крайне нестабильным. Можно без преувеличения констатировать, что советский вождь накануне войны занялся основательной «перетряской» состава своих военных «экспертов». Изменения коснулись всех отмеченных выше групп военных руководителей, посещавших кремлевский кабинет.

С августа 1939 г. по июнь 1941 г. Сталин сменил наркома обороны, восемь его заместителей, четырех заместителей наркома ВМФ, двух начальников ГШ КА, одного начальника ГШ ВМФ, двух заместителей начальника ГШ КА, 80 % руководства управлений Наркомата обороны, 88–89% командования войсками округов и руководства Управления ВВС КА (см. Таблицу № 3).

Таблица № 3. Число и процентное соотношение представителей руководства вооруженных сил СССР, посещавших кабинет Сталина и назначенных на свои должности в 1939 – 1941 гг. 5

|

Должность |

Число занимавших должность в 19391941 гг. |

Из них доля новых назначений (назначенных) на должность в 1939– 1941 гг. (в процентах) |

|

Нарком обороны |

2 |

50 |

|

Нарком ВМФ |

2 |

50 |

|

Зам.наркома обороны |

8 |

100 |

|

Зам.наркома ВМФ |

4 |

100 |

|

Начальник ГШ КА |

3 |

66 |

|

Начальник ГШ ВМФ |

2 |

50 |

|

Зам.начальника ГШ КА |

2 |

66 |

|

Начальник ГРУ ГШ КА |

2 |

50 |

|

Управления НКО |

16 |

80 |

|

Командование войсками округов, армий, корпусов |

31 |

89 |

|

Управление ВВС КА |

36 |

88 |

Фактически можно говорить о почти полной смене военного руководства с уровня наркомов и до командующих войсками корпусов. Необходимо напомнить, что в данном случае речь идет только о военачальниках, участвовавших в совещаниях у Сталина. Как итог, мы можем говорить, что Сталин накануне войны окружил себя «военными экспертами», абсолютное большинство которых еще не имело достаточного опыта исполнения своих новых обязанностей, что, разумеется, существенно снижало значимость их экспертных оценок и суждений, как и саму потенциальную возможность влиять на принимаемые решения.

Выдвиженцы без желания

Как уже было отмечено, почти четвертую часть военных посетителей кабинета Сталина составляли так называемые «выдвиженцы». В данном случае речь идет о военачальниках, занявших свою должность, минуя одну или более предыдущих. Так, новый нарком обороны Тимошенко получил высший военный пост, минуя должности заместителя наркома или начальника Генштаба, генерал армии Жуков был назначен новым начальником Генерального штаба, командуя перед этими войсками округа. Одной из особенностей механизма «выдвиженчества» был особый характер назначения на новую должность. Карьера большинства сталинских «выдвиженцев» часто начиналась совершенно неожиданно для них самих и… против их воли или даже без их ведома. Причем, это касалось назначения на самые высокие должности. В августе 1940 г. новым начальником Генерального штаба Красной армии вместо маршала Б.М. Шапошникова был назначен генерал армии К.А. Мерецков.

Сам новый начальник Генштаба так описывал это назначение: «После заседания, как и раньше в таких случаях, ужинали на квартире И.В. Сталина. Там вновь обсуждали военные вопросы. Вдруг Сталин сказал:

– Нам нужен сейчас более молодой начальник Генерального штаба с неплохим здоровьем. Товарищ Шапошников стал частенько прихварывать… Как вы думаете, товарищи, кого можно назначить на пост начальника Генерального Штаба? Жду ваших рекомендаций.

Неожиданно для меня присутствующие стали называть мою фамилию, мотивируя это тем, что я имею специальную подготовку, участвовал в боях, был командующим округами и уже работал в Генеральном штабе. И.В. Сталин спросил мое мнение. Я стал категорически отказываться, ссылаясь на то, что работа эта сверхтяжелая, а опыта у меня для такой работы еще недостаточно.

– Вот что, – сказал Сталин, – мы с вами условимся так. Вы приступайте сейчас, немедленно к работе. А как только подберем другую кандидатуру, заменим вас. Обижать вас не станем, вы получите соответствующее назначение. На этом и кончим сегодня.

На следующей день я приступил к исполнению новых обя-занностей»6.

В этой сцене примечательно все – и обстановка назначения, как бы между прочим, за ужином в кампании, и полная неожиданность для кандидата на должность, и назначение против его воли, и временность его назначения, и отсутствие какого бы то ни было переходного этапа для вступления в должность. В каком-то смысле Сталин сдержал свое слово, и в январе 1941 г. так же неожиданно Мерецков был освобожден от нежеланной должности.

Сменивший его генерал армии Г.К. Жуков описал в своих мемуарах очень похожую сцену: «На следующий день… я был вызван к И.В. Сталину. Поздоровавшись, И.В. Сталин сказал:

– Политбюро решило освободить Мерецкова от должности начальника Генерального штаба и на его место назначить вас.

Я ждал всего, но только не такого решения, и, не зная, что ответить, молчал. Потом сказал:

– Я никогда не работал в штабах. Всегда был в строю. Начальником Генерального штаба быть не могу.

– Политбюро решило назначить вас. – сказал И.В. Сталин, делая ударение на слове “решило”.

Понимая, что всякие возражения бесполезны, я поблагодарил за доверие и сказал:

– Ну а если не получится из меня хороший начальник Генштаба, буду проситься обратно в строй.

– Ну вот и договорились! Завтра будет постановление ЦК…»7

Неожиданное назначение нового начальника Генштаба удивляет еще больше тем, что в отличие от Мерецкова, который имел опыт работы в штабах – от дивизионного до Генерального – Жуков никогда ни в каких штабах не служил, и отказывался от предлагаемой должности по-военному прямо и резко.

Точно так же происходило назначение и начальников родов войск, и управлений Наркомата обороны Н.Н. Воронова, Н.Д. Яковлева, А.Ф. Хренова и А.В. Хрулева8.Адмиралу Н.Г. Кузнецову о его назначении наркомом ВМФ Сталин просто не счел нужным сообщать. 28 апреля 1939 г. Кузнецов был приглашен на заседание Политбюро ЦК ВКП(б), и после его доклада о поездке на Дальний Восток «Сталин обратился к присутствующим: “Так что, может быть, решим морской вопрос?” Все согласились с ним. Что это за морской вопрос, я не понял, но спросить было неудобно. Из Кремля заехал домой. Когда вернулся на службу, на столе обнаружил красный пакет с Указом Президиума Верховного Совета СССР о моем назначении Народным комиссаром Военно-Морского Флота СССР»9.

До некоторой степени сталинскую манеру новых назначений можно было бы объяснить военной традицией прямого распоряжения или просто приказа. Именно это отмечали в своих воспомина- ниях некоторые из новых назначенцев. Но эта часть «кадровой политики» Сталина носила универсальный характер и назначения гражданских руководителей происходило по такой же схеме. 5 февраля 1939 г. директора Коломенского машиностроительного завода В.А. Малышева срочно вызвали в Москву, где Сталин на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) сообщил ему о назначении наркомом тяжелого машиностроения. «Я так растерялся, – записал позже в своем дневнике Малышев, – что, очевидно, пробормотал что-то несвязное… пришел в себя, начал отказываться, а товарищ Сталин говорит: “Что же с Вами каши не сваришь? Даром что ли мы Вас целый час ожидали, а Вы даром два часа тряслись из Коломны в Москву?” и опять смеется. Я дал согласие, поблагодарил за доверие. Товарищ Сталин тогда говорит: “Ну, вот магарыч с Вас, теперь приходится” и засмеялся. Другие члены Политбюро тоже смеются…»10

Но не всегда Сталин был так добродушен. Иногда гражданских назначали, как и военных, – в приказном порядке. В мае 1939 г. только что вступившего в должность заместителя начальника Управления связи Красной армии И.Т. Пересыпкина срочно вызвали в Кремль. «[Сталин] вплотную подошел ко мне, – рассказывал позднее Пересып-кин, – и, пристально глядя в глаза, неожиданно сказал: “Мы решили назначить Вас, товарищ Пересыпкин, народным комиссаром связи Союза ССР. Каково Ваше мнение на этот счет?”… Я просто оторопел и в первый момент не находил слов для ответа. Потом с большим волнением ответил, что только недавно окончил Военную электротехническую академию и работаю всего около двух лет. А до этого командовал эскадроном связи одной дивизии… “Очень прошу Вас, товарищ Сталин, не назначать меня наркомом связи. Этот пост будет мне не по силам”. […] Сталин сказал: “Пусть Вас масштаб предстоящей работы не беспокоит. Мы поможем Вам”. Затем он снял трубку телефона… и кому-то сказал: “Наркомом связи назначаем Пересыпкина. Завтра опубликовать в пе-чати”»11. Почти до деталей повторились и обстоятельства назначения нового наркома авиационной промышленности А.И. Шахурина12.

Все приведенные примеры сталинских назначений ясно указывают на то, что подобная манера назначений была не случайным элементом кадровой политики Сталина. Но какие задачи он решал? И в чем состоял смысл назначения людей, мало того, что не имевших необходимого для новой должности опыта, но осознававших свою неподготовленность, и прямо отказывавшихся от подобного назначения?

Ответ на эти вопросы попытался найти Константин Симонов в своих размышлениях об И.В. Сталине. «[6 марта 1965 г.] … думая над темой – Сталин и война, очень важно установить для себя этапы психологии Сталина, этапы его отношений к людям… Сначала в 37-м году, Сталин считал, что любые кадры “под моим руководством сделают все”. Потом, в войну стало очевидным, что – нет, не любые. Отсюда – перемена отношения к кадрам во время войны».

Подводя итог анализу отношений Сталина к своим «кадрам», Симонов находил в этом «элемент издевки над людьми, элемент самоощущения своей власти, что он мог сделать с людьми все…»13 Будь то мягкая, доброжелательная форма – почти просьба, иногда шутливая (Малышев, Хрулев), или же прямой и жесткий приказ (Жуков, Пе-ресыпкин) о новом назначении, но результат подразумевался только один – полное подчинение и готовность исполнить высшую волю.

Но этот сталинский механизм новых назначений решал еще одну важную задачу. Назначая кого-либо на самые высокие и ответственные должности вопреки его воле, Сталин тем самым показывал очередному своему «выдвиженцу», что вождь лучше него самого знает его способности, предел его возможностей, а, значит, и соответствие новой должности. Константин Симонов, пытаясь понять психологию отношений Сталина и его окружения, писал об этом явлении: «это ощущение, когда ты стоишь перед ним [Сталиным] как стеклянный, что он смотрит на тебя насквозь, – это ощущение, пожалуй, возникало не от каких-то качеств его натуры или гипнотической силы его взгляда. Это не он смотрел на нас. Это мы видели себя насквозь его глазами – вот в чем ирония судьбы… Поэтому человек честный, преданный делу, а через это дело преданный и Сталину, считал, что Сталин видит его насквозь…»14

Но одновременно это означало, что, если Сталин лучше самого исполнителя знал его самого, то уж во всех остальных вопросах, включая сферу ответственности этого человека, он был неизмеримо выше. Именно об этом вспоминал Г.К. Жуков: «Нам тогда [В 1941 г. – А.К. ] казалось, что в делах войны, обороны И.В. Сталин знает не меньше, а больше нас, разбирается глубже и видит дальше»15.

Одним из итогов такого способа формирования военной составляющей советского“war think tank” стало утверждение Сталина в статусе абсолютно непререкаемого авторитета, за которым всегда оставалось последнее и решающее слово, и именно он выносил окончательный вердикт.

Сталин и военные: механизмы взаимодействия

Военное окружение Сталина со всеми его особенностями создавало среду мнений, в котором принимались решения военно-политического характера. Но все же, как работал этот созданный Сталиным механизм «экспертного обеспечения» принимаемых военных решений? Как строилось и проходило обсуждение вопросов подготовки страны к приближавшейся войне?

В поисках ответа на данный вопрос приходится опираться не столько на документы, сколько на сохранившиеся источники личного происхождения. Ранее уже отмечалось, что, к огромному сожалению, находившиеся ближе всего к Сталину постоянные участники военных совещаний в Кремле (Ворошилов, Тимошенко, Шапошников, Буденный) не оставили соответствующих воспоминаний, а материалы их личных фондов не содержат значимой для нас информации. Острую нехватку источников этой группы приходиться компенсировать обращением к воспоминаниям тех из военачальников, кто появлялся в кабинете Сталина эпизодически.

Начать следует с того, что сохранившиеся свидетельства мемуаристов рисуют противоречивую картину работы сталинского «военно-аналитического центра». Начальник Главного морского штаба и заместитель наркома ВМФ адмирал И.С. Исаков в беседе с Константином Симоновым так описал заседания в кремлевском кабинете, где Сталин «вел заседания2 по принципу классических военных советов. Очень внимательно, неторопливо, не прерывая, не сбивая, выслушивал всех. Причем старался дать слово примерно в порядке старшинства так, чтобы высказанное предыдущим не сдерживало последующего. И только в конце, выловив все существенное из того, что говорилось, от-метя крайности, взяв полезное из разных точек зрения, делал резюме, подводил итоги»16.

Впрочем, эта почти идеальная картина разрушается самим адмиралом Исаковым: «Когда же у него [Сталина – А.К. ] было ощущение предварительное, что вопрос в генеральном направлении нужно решить таким или иным образом… он вызывал двух-трех человек и рекомендовал им выступить в определенном направлении…»17

Но совершенно иную схему обсуждений на совещаниях у Сталина рисуют другие военачальники. А.М. Василевский вспоминал, что накануне войны с Финляндией начальник Генштаба Б.М. Шапошников представил на заседании Военного совета3оперативный план, постро- енный на реалистичной оценке противника, но «Сталин поднял его на смех». Более того, он тут же предложил Шапошникову… отдохнуть в Сочи, а сотрудники Генштаба были «разогнаны кто куда…»18

Да, Сталин давал высказываться всем желающим, о чем упоминал в своих записках и бывший нарком вооружений Б.Л. Ванников19. Более того, он имел обыкновение прямо провоцировать столкновение мнений, предлагая высказаться кому-либо из присутствующих: «А что скажет такой-то?..»20. Но никто никогда не знал, чем это могло закончится для него. Известный летчик-испытатель П.М. Стефановский оставил описание одной из подобных ситуаций. На совещании в ЦК ВКП(б)4, посвященном состоянию авиационной техники Красной армии, он подверг критике недостатки самолетов новых конструкций. «Сталин не проронил ни слова», но тут же потребовал от Ворошилова выяснить, «что представляет собой столь “пылкий оратор-летчик”». Нарком не стал медлить и вызвал к себе непосредственного начальника Стефа-новского, прямо спросив его, «чем дышит» этот летчик-испытатель21.

Иногда Сталин прибегал к более сложным схемам принятия решений, о чем также поведал адмирал Исаков: «Он был осторожен, особенно тогда, когда речь шла о вопросе, который был ему относительно мало знаком, и он хотел узнать в подробностях чужие мнения… Выслушивая разных людей, и выслушивая разные мнения он, видимо, проверял себя и корректировал. В иных случаях искал опору для своего предвзятого мнения, искал мнения, подтверждающие его правоту… Иногда, думаю, когда он сталкивался с суждениями, которые опровергали его собственное первоначальное мнение и заставляли изменить его, он сворачивал разговор, откладывал его, давая себе возможность обдумать сложившуюся ситуацию»22.

С подобным поведением Сталина столкнулся нарком вооружений Б.Л. Ванников, когда решался вопрос о принятии на вооружение Красной армии самозарядных винтовок5. «При рассмотрении этого вопроса в присутствии Сталина я вновь выступил против самозарядной винтовки Токарева и привел доказательства превосходства симоновского образца. Напомнив И.В. Сталину, в частности, о его указании относительно минимального веса, я отметил, что винтовка Симонова лучше отвечает этому, вполне обоснованному, требованию. Сталин в ходе дискуссии давал возможность всем говорить сколько угодно, а своего мнения не высказывал, ограничиваясь лишь вопросами к выступавшим. Меня он слушал так внимательно, а вопросы его были столь благожелательны, что его согласие с моей точкой зрения, хотя отстаивал ее я один, казалось несомненным. Каково же было мое удивление, когда Сталин предложил принять на вооружение винтовку конструктора Токарева. У меня невольно вырвался вопрос:

— Почему же?

Сталин ответил:

— Так хотят все»23.

Но эта история получила весьма показательное продолжение, ярко раскрывавшее механизма взаимодействия Сталина со своим окружением. В ходе войны с Финляндией выяснилось, что принятая на вооружение самозарядная винтовка Токарева имеет ряд серьезных недостатков. И вскоре Сталин потребовал объяснений от наркома вооружений Ванникова: «Почему приняли на вооружение токаревскую винтовку, а не симоновскую?

Когда я напомнил историю этого вопроса, Сталиным овладело раздражение. Он несколько раз молча прошелся по кабинету, а затем подошел ко мне и сказал:

– Вы виноваты. Вы должны были внятно доказать, какая винтовка лучше, и вас бы послушали»24.

Модель взаимоотношений Сталина со своим окружением исключала возможность признания им хоть каких-либо своих ошибок. Эта опция обеспечивалась ближайшим кругом – наиболее давними и доверенными «соратниками». Именно они, досконально изучившие особенности поведения вождя и уже овладевшие искусством угадывания его пожеланий, первыми бросались на поддержку «единственно верного решения». Те, кто уже был знаком с этой ролью «ближнего круга», которую обычно играли члены Политбюро, старались обсуждать свои вопросы в их отсутствии. Так наркому вооружений Ванникову удалось с минимальными потерями для промышленности решить проблему производства самозарядных винтовок: «Я учел и то благоприятное… обстоятельство, что мы были одни. Ибо, если бы присутствовал кто-нибудь еще, то он, несомненно, поддакивал бы Сталину, и тогда уже трудно было бы что-либо доказать. Итак, я сказал, что прекращение производства токаревских С[амозарядных] В[интовок] приведет к тому, что у нас не будет ни их, ни симоновских, так как выпуск последних можно, начать не ранее чем через год-полтора. Сталин подумал, согласился и отказался от своего намерения. Вместо прекращения производства винтовки Токарева он предложил конструктивно улучшить ее, главным образом в части снижения веса, и уменьшить тесак, сделав все это без замены большого количества технологической оснастки»25.

Похоже, что Сталин все же осознавал все издержки выстроенной им модели взаимодействия со своим «военно-аналитическим центром». На эту мысль наводит одно из наблюдений адмирала Исакова за поведением Сталина в ходе совещаний: «Это была не просто сдержанность, это была манера… Ни одного лишнего жеста, ни одного лишнего слова… на самом деле в ней был расчет на то, чтобы не показать никому, что он думает, не дать угадать ход своим мыслей, не дать никому составить заранее представление о том, что он может сказать и как он может решить […] По его лицу невозможно или почти невозможно было угадать направление его мыслей. И в этом был смысл, потому что охотников угадывать его мысли было много, он знал это…»26

Но и эта страховка не слишком помогала Сталину. Неизбывное и глубинное желание его ближайших «угадать и угодить» уже давно превратилось в решающий фактор, предопределяя неизбежность лишь одного вывода, одной оценки. И в этой связи совершенно понятным становится стремление Сталина продвигать молодых, вводить их в круг своих советников, в состав своего “war think tank”. Все или почти все они совершенно искренне стремились донести до вождя свою «правду», ту самую «правду с мест», которой не хватало Сталину, плотно окруженному проверенными и преданными соратниками, давно освоившими искусство «угадать и угодить» как условие выживания на кремлевском Олимпе. Неопытные новички совершали одни и те же шаги на пути своего «выдвиженчества»: искреннее и глубокое желание оправдать доверие вождя заставляло говорить правду, столкновение с жестким механизмом взаимодействия внутри «военно-политического центра», усвоение урока, выработка собственного modus operandi.

Наиболее полно этот путь от первоначальных иллюзий до окончательного прозрения и разочарования описан в неоконченных воспоминаниях наркома ВМФ адмирала Н.Г. Кузнецова «Крутые повороты: из записок адмирала», опубликованных только после его кончины. Первое, с чем столкнулся молодой 34-летний нарком, была полная невозможность понять логику вождя: «Разрешения Сталина зависели не от твоего убеждения и даже очевидной правильности предложения, а от его неподдающегося учету настроения, от возникших в данный момент его мыслей. Поэтому, докладывая, я никогда не был уверен, что мое предложение будет принято, и с его стороны не возникнет какого-нибудь совсем противоположного предложе-ния»27. Впрочем, причина тому вскоре обнаружилась: «недостаточная компетентность в морских вопросах и нежелание прислушаться к морякам-специалистам», Сталин еще не понимал всей сложности проблем создания океанского флота, не разбирался в специфике его вопросов. Именно поэтому ему приходилось брать паузы, принимать решения по ходу обсуждения сложных флотских вопросов. И здесь нового наркома ожидало второй «открытие»: полное нежелание его «кураторов» – Молотова и Жданова – отстаивать интересы флота перед Сталиным. «Не зная, как будет реагировать «хозяин», опасаясь попасть из-за флота в неудобное положение, если окажется, что Сталин имеет иное мнение, чем моряки, они отказывались даже “проталкивать” вопросы. Бывало и так, что, обещая поддержать меня, они меняли свое мнение “на ходу” в кабинете Сталина, определив “направление ветра”»28.

Участие в совещаниях у Сталина других членов Политбюро только осложняло принятие правильных решений: «основной вред исходил не от Сталина, а от его окружения. Я был рад, если оставался со Сталиным наедине, но это было редко. В подобном случае Сталин мог выслушать меня, попросить разъяснить, что ему неясно, или доказать, почему нужно сделать так, а не иначе. В результате в такой спокойной беседе обычно принимались правильные и грамотные решения. Но как только на моем докладе собиралось много его помощников, и особенно таких, как Берия, тут ничего хорошего ждать не приходилось: стоило Сталину высказать только еще предположение, как все хором вторили ему, думая о том, как бы угодить “вождю и учителю”. Вот это и была типичная картина в тех условиях»29.

То, что адмиралу Кузнецову все же удавалось решать важнейшие вопросы строительства нового флота, можно объяснить тем, что он довольно быстро понял, как работает сталинский «военно-аналитический центр»: «Нам, молодым, поднятым волнами неспокойного периода 1937–1938 годов и пытавшимся по неопытности “свое суждение иметь”, приходилось быстро убеждаться, что наша участь – больше слушать и меньше говорить»30. В немалой степени этому способствовала неожиданная откровенность Молотова: «Никогда не забуду разговор на квартире у Сталина, – вспоминал позднее нарком ВМФ Кузнецов, – когда я откровенно поделился с Молотовым своим сожалением по поводу того, что далеко не всегда мне удается удачно выразиться, попадая, как говорится в точку, но что делаю я это в любом случае искренне, как понимаю тот или другой вопрос. А он мне на это как бы в поучение молодому человеку: “Только «шляпа» высказывает то, что думает”»31.

Практически каждому из сталинских «выдвиженцев» пришлось постигать трудную «науку» работы в сталинском “war think tank”. И не все сумели сдать этот экзамен. Одним из них оказался генерал-лейтенант П.В. Рычагов, сделавший невероятную карьеру во второй половине 1930-х гг., когда этим было не просто кого-либо удивить. Пройдя войны в Испании, Китае, конфликт на Хасане и войну с Финляндией, он стал начальником Главного управления ВВС Красной армии в 29 лет. Будучи все это время любимцем Сталина, он все же не сумел главного – понять, как работает сталинский механизм власти. 9 апреля 1941 г.на заседании Политбюро ЦК ВКП(б), где слушались вопросы о состоянии дел в авиации Красной армии, Рычагов совершил главную свою ошибку. Подробности этой катастрофы стали известны из беседы все того же адмирала Исакова с Константином Симоновым: «Речь шла об аварийности в авиации, аварийность была большая… Давались то те, то другие объяснения аварийности, пока не дошла очередь до командовавшего тогда ВВС Рычагова… и он вдруг говорит: “Аварийность и будет большая, потому что вы заставляете нас летать на гробах”. Это было совершенно неожиданно, он покраснел, сорвался, наступила абсолютная гробовая тишина… Сталин остановился и молчал… Он постоял, потом пошел мимо стола… повернулся и, вынув трубку изо рта, сказал медленно и тихо: “Вы не должны были так сказать… Заседание закрывается”… А через неделю Рычагов был арестован6 и исчез на-всегда»32.

Сталин последовательно и целенаправленно формировал свое окружение, создавая механизмы, обеспечивавшие не только баланс сил, но и баланс потоков информации. При этом неизменной оставалась его роль верховного арбитра, как и абсолютное право на принятие окончательного решения. Важнейшим атрибутом этой роли было отсутствие каких-либо формальных ограничений, включая следование сути коллективного руководства. В предыдущих публикациях отмечалось, что коллегиальность решения военных вопросов на заседаниях Политбюро ЦК ВКП(б) имела декоративный характер, как в отношении состава участников, так и процедуры обсуждения и голосования33. То же самое можно сказать и в отношении военных.

Но роль и этой группы нуждается в некотором уточнении. Удивление вызывает соотношение состава авиационных командиров, приглашаемых на совещания, и рассматриваемых вопросов. Так, 6 июля 1940 г. на совещании у Сталина принималось решение «О переформировании Главных управлений ВВС КА»34, в котором приняли участие пять представителей авиационного командования

– начальник Главного управления ВВС Я.В. Смушкевич, его заместитель П.В. Рычагов, начальник штаба ВВС Ф.К. Арженухин, член Военного совета ВВС Ф.А. Агальцов, и командующий ВВС Одесского военного округа А.И. Гусев, что вполне понятно и объяснимо. Но 25 февраля 1941 г. важнейший вопрос «О реорганизации авиационных сил Красной армии»35 обсуждают уже только двое – начальник Главного управления ВВС Рычагов и его заместитель Ф.А. Астахов, 7 марта – для обсуждения программы авиационного вооружения на 1941 г.36 приглашен только Рычагов, а 23 апреля решение о принятии трех постановлений о ВВС РККА обсуждается уже совсем без летчиков37. В то же время в заседании 8 марта 1941 г., где главным вопросом было проведение учебных сборов38, не имевших прямого отношения к ВВС, участвует целый «десант» летчиков: начальник ГУ ВВС Рычагов, его первый заместитель П.Ф. Жигарев, начальник управления Главного штаба ВВС М.А. Левин, начальник штаба ВВС СибВО П.С. Володин, начальник НИИ ВВС А.И. Филин.

Эта «карта присутствия» летчиков на совещаниях в Кремле еще раз свидетельствует о том, что Сталин весьма вольно обходился с условностями и формальностями, определяя состав участников важнейших совещаний по «оборонным вопросам». Особенно это становится заметным при сравнении состава совещаний по «типовым» вопросам, периодически рассматривавшимся высшим военно-политическим руководством. Одним из них был важнейший вопрос численности и структуры Красной армии. Состав участников представлен в таблице № 4 Для его анализа участники совещаний разбиты на уже упоминавшиеся группы.

Таблица № 4. Состав представителей командования Красной армии и флота, участвовавших в заседаниях, рассматривавших вопросы организации и численности Красной армии, 1939–1941 гг.

|

1.9. 1939 |

21.5. 1940 |

6.7. 1940 |

16.10. 1940 |

12.2. 1941 |

23.4. 1941 |

|

|

Наркомат обороны |

1 |

4 |

2 |

2 |

5 |

4 |

|

Генштаб КА |

1 |

2 |

2 |

1 |

3 |

1 |

|

Управления НКО |

– |

– |

4 |

– |

2 |

– |

|

Главное управление ВВС КА |

– |

– |

5 |

– |

– |

– |

|

Командование округов |

1 |

1 |

1 |

– |

– |

– |

|

Наркомат ВМФ |

— |

2 |

— |

— |

— |

— |

|

Всего |

3 |

9 |

14 |

3 |

10 |

5 |

В исследуемый период сентябрь 1939 – июнь 1941 гг. вопрос о численности, структуре и организации войск Красной армии шесть раз рассматривался в ходе заседаний Политбюро ЦК ВКП(б). Анализ состава участников этих заседаний показывает, что более или менее постоянным в этих заседаниях было участие только руководства Наркомата обороны и Генерального штаба. В то же время приглашение начальников управлений Наркомата обороны происходило от случая к случаю. Командование округов, начиная с октября 1940 г., уже не приглашалось для обсуждения этих вопросов. Эти данные дают основание для вывода о том, что Сталин по мере приближения войны все более ограничивал круг участников обсуждения важнейших вопросов обороны страны. Одновременно представленные данные говорят о том, что постоянной структуры обсуждения важнейших вопросов не существовало и состав участников определялся «ситуационно». На эту особенность обратил внимание в своих мемуарах К.А. Мерецков, вспоминая то, как в бытность его командующим Ленинградским военным округом в 1939 г. обсуждались варианты контрудара по Финляндии: «Каждый из них Сталин не выносил на общее обсуждение в Главном военном совете, а рассматривал отдельно, с определенной группой лиц, почти всякий раз иных [Подчеркнуто нами. – А.К. ]»39.

Отказ Сталина от соблюдения формальной составляющей в работе «военно-политического центра» нашел свое отражение в мемуарах участников совещаний у Сталина. В них часто наблюдается путаница относительно того, в заседании какого органа власти они принимали участие. Маршал А.М. Василевский, вспоминая в беседе с Константином Симоновым о своих встречах со Сталиным, утверждал, что эти встречи проходили во время заседаний Высшего военного совета, но, как свидетельствуют опубликованные протоколы заседаний Главного военного совета, Василевский не являлся его членом и не присутствовал ни на одном из его заседаний40. В то же время описание состава совещаний, их даты практически полностью совпадают с записями «Журнала посещений кабинета Стали-на»41, из чего следует вывод, что речь шла о заседаниях Политбюро ЦК ВКП(б), в ходе которых принимались решения по военным вопросам. Подобная путаница наблюдается и в воспоминаниях адмирала Исакова42.

Ко времени описываемых событий Сталин уже прямо заявлял о необходимости отказа от формальной стороны работы высших органов власти, что зафиксировал в своих дневниковых записях нар- комтяжмаш В.А. Малышев, законспектировав выступление Сталина на Политбюро 17 февраля 1941 г.: «Вот мы в ЦК уже 4–5 месяцев не собирали Политбюро. Все вопросы подготовляют Жданов, Маленков и др. в порядке отдельных совещаний со знающими товарищами, и дело руководства от этого не ухудшилось, а улучшилось»43.

При этом сам Сталин имел обыкновение при всяком случае подчеркивать коллегиальность процедуры принятия решения и, более того, высшей инстанцией в его интерпретации всегда выступали ЦК и Политбюро ЦК ВКП(б), как это было при назначении Жукова начальником Генштаба: «Политбюро решило назначить вас». В случае назначения Малышева эта сталинская акцентуация выглядела мягче: «Я вот защищал Вас, а они [Политбюро. – А.К. ] против меня, что я могу один против них сделать?!»44.

Безусловно, эта амбивалентность в действиях Сталина – почти демонстративный отказ от следования формальной процедуре и демонстративная же имитация их соблюдения – имела свою цель. Эти два противоположно направленных действия в своей совокупности демонстрировали создание Сталиным собственных правил, которые соблюдал и нарушал только он сам. Но на практике это означало, что никаких единых, общих для всех правил не существует, а значит «военно-аналитический центр» превращался в еще одну декорацию, и его функции сводились к оформлению принимаемых вождем решений, то есть к роли его военного секретариата. В этих условиях члены «военно-аналитического центра» превращались скорее в референтов нежели экспертов и уж никак не полноправных участников принятия решений. Необходимость следования этой роли становилась еще одним жестким уроком, который вождь периодически преподносил своим молодым «выдвиженцам». В сентябре 1939 г. к Сталину обратился недавно назначенный нарком военно-морского флота Н.Г. Кузнецов, неожиданно и почти случайно узнавший, что Днепровская военная флотилия должна была обеспечивать действия Красной армии в восточной Польше. В ответ на вопрос наркома о причинах неполучения вовремя необходимой информации Сталин лишь сухо заметил: «Когда надо будет, поставят в известность и вас»45.

Механизм формирования «военно-аналитического центра», его состава и функций обеспечивал советскому вождю контроль и полную свободу в принятии решений военного характера. Но, как и любой другой механизм, он имел свои изъяны. Появление в сталинском окружении молодых «выдвиженцев» приводило к неизбежной нехватке опыта на новой должности. Издержки подобного продвижения по службе исчерпывающе описал один из сталинских «выдвиженцев» – тот самый нарком ВМФ адмирал Кузнецов, сравнив быструю карьеру военного с быстрым подъемом водолаза с большой глубины, чреватым опасностью получить кессонную болезнь46. И если вернуться к деятельности «военно-аналитического центра», то элементарная нехватка опыта у назначенных подобным образом военных руководителей, не могла не сказаться на выполнении ими своих экспертных функций.

Военные в кабинете Сталина: исполнители и референты?

Одним из самых поразительных примеров «выдвиженчества» и его последствий стала карьера И.И. Проскурова. Перед командировкой в Испанию, имея звание всего лишь старшего лейтенанта, он исполнял обязанности командира авиаотряда, но по возвращении в 1937 г. получил должность командира бригады, в следующем году – командующего воздушной армией особого назначения (АОН). В апреле 1939 г. в возрасте всего 32 лет он стал заместителем наркома обороны и… начальником Разведывательного управления Красной армии. Своим новым назначением Проскуров был целиком обязан уже упоминавшемуся явлению, которое впору назвать «испанским лифтом». Но все-таки герой испанской войны не оправдал ожиданий вождя, и в июле 1940 г. он был заменен генералом Ф.И. Голиковым – командующим одной из армий Киевского особого военного округа. Обстоятельства этого карьерного продвижения в точности повторили уже известный нам алгоритм. «Полученный из Москвы приказ был столь же категоричным, сколь неожиданным для меня, – вспоминал Голиков позднее. – Я командовал 6-й армией в городе Львове. Оставлять любимое дело не очень хотелось, тем более менять строевую работу на любую другую я не собирался […] О новом назначении со мной никто не беседовал, но приказ был получен и, вполне понятно, беспрекословно выполнен. Смущало и очень беспокоило сознание того, что я не имел специальной разведывательной подготовки»47.

Как результат, в условиях надвигавшейся войны на важнейшей должности начальника ГРУ ГШ КА один за другим оказались два человека, не имевших ни подготовки, ни опыта разведывательной работы, и доселе вообще не имевших никакого отношения к разведке. К этому необходимо добавить, что военную разведку «трясло» весь предвоенный период: с августа 1937 г. по июль 1940 г. на посту ее начальника сменилось шесть (!) человек. Подобных перемен в руководстве за столь короткий срок не видело ни одно из военных ведомств того времени.

Последовательный отбор наиболее подходящих, по мнению вождя, кандидатов, жесткий принцип ограничения функциональных обязанностей членов сталинского «военно-аналитического центра» – «то, что вам следует знать и делать, вам будет сообщено» – чрезвычайно ограничивали возможности исполнения этих обязанностей и лишали исполнителей инициативы и самостоятельности. Все эти издержки в полной мере сказались на деятельности советской военной разведки в предвоенный период.

Вопрос о том, насколько Разведывательное управление Красной армии выполнило свои задачи в 1939–1941 гг. до сих пор остается одним из самых дискуссионных в мемуарной литературе и в историографии. Коснувшись этого вопроса, маршал Жуков в своих «Воспоминаниях и размышлениях» прямо обвинил генерала Голикова в том, что «из имевшихся [развед]сообщений не всегда делались правильные выводы, которые могли бы определенно и авторитетно ориентировать высшее руководство»48. Примером тому автор мемуаров считал доклад Голикова от 20 марта 1941 г. с описанием направлений возможных ударов немецкой армии в случае нападения на Советский Союз и указанием вероятной даты начала войны. Доклад завершался выводом Голикова о дезинформационном характере сообщений и слухов о близкой войне с Германией49. В своих мемуарах, так и не изданных в советский период, сам генерал армии Голиков утверждал, что военная разведка полностью решила свои задачи, сумев вскрыть истинные планы и намерения врага, установить сроки их осуществления, вскрыть состав и дислокацию вооруженных сил Германии перед ее нападением50. При этом бывший начальник Разведупра оговорился, что все-таки один раз ошибка была допущена, и, по мнению составителей издания, речь шла именно о докладе 20 марта 1941 г.51

Но нам представляется намного более важным другой результат работы советской разведки. А именно – принятая практика направления руководству страны сообщений заграничной агентуры за подписью глав разведведомств или даже начальников отделов вместо подготовки аналитических обзоров всей совокупности поступившей информации на основе ее критической оценки. То, что иногда эти сообщения сопровождались замечаниями и выводами руководителей разведслужб – Ф.И. Голикова, Л.П. Берии, В.Н. Меркулова – ситуации не меняло, поскольку не решалась главная задача – формирования общей оценки ситуации, характера и степени возможных угроз, сроков их вероятной реализации. Все эти выводы предполагалось делать самому руководству, а, фактически, Сталину.

Впрочем, и сам Голиков признавал это: «Мы никогда не уклонялись от предоставления добываемых нами данных и представляли их [Руководству. – А.К.] в документах разнообразных видов. При этом свою роль не сводили к передаточной роли, к пересылке или отсылке документов, а выражали свое мнение, свое к ним отношение. И выражали, беря на себя ответственность [Подчеркнуто нами. – А.К.), причем не шаблонно или формально. Мы говорили: “По достоверным данным”, “По данным заслуживающим доверия” или то-то “заслуживает доверия”. Нередко писалось, что данные требуют проверки, так как принцип “Доверяй, но проверяй” в делах разведки… более обязателен, чем в любом другом деле… Иногда, в зависимости от обстоятельств, мы своих докладах… в высшие инстанции называли действительное имя нашего источника»52.

Удивительно, но даже в период работы над мемуарами в середине 1960-х гг. бывший начальник Разведупра продолжал считать, что единственной задачей разведки было предоставление, а, по сути, «пересылка» в высшие инстанции полученных донесений. Собственное же мнение и ответственность сводились лишь к оценке достоверности предоставляемой информации. Подобное отношение к своим функциям не было следствием отсутствия опыта работы в разведке. Нет, именно такое понимание задач Разведуправления было задано сверху, именно этого Сталин ждал от генерала Голикова, о чем он однажды сказал довольно прямо в присутствии Георгия Димитрова, о чем тот сделал запись в своем дневнике: «О Голикове говорил – он как разведчик неопытный, наивный. Разведчик должен быть как дьявол: никому не верить, даже самому себе»53. Такое понимание задач разведки превращало многочисленные ведомства, получавшие сведения из-за рубежа в простых поставщиков информации Сталину, но одновременно снимало с них задачу обобщающей аналитической обработки информации.

Ситуация прямо усугублялась тем, что Сталин установил строго регламентированный порядок доступа к развединформации различных ведомств, включая тех, кому Разведуправление было подчинено напрямую – Наркомат обороны и Генштаб. Весной 1941 г. нарком обороны Тимошенко и начальник Генштаба Жуков спросили Сталина, почему они не получают развединформации, поступавшей в Политбюро, на что тот в своей лаконичной манере ответил: «То, что вам следует знать, вам будет сообщено»54. Об этой системе прямого подчинения Сталину руководителей различных служб через голову их прямых начальников вспоминал и нарком путей сообщения И.В. Ковалев, видя в ней одну из причин катастрофы 1941 г.: «Та же система практиковалась и в отношении к высшему военному руководству. Нарком обороны и начальник Генерального штаба знакомились с донесениями нашей заграничной резидентуры только после того, как их докладывал и объяснял Сталину начальник ГРУГоликов… Думаю, что, если бы… Сталин принимал решения не на основе собственных желаний и домыслов, а на основе аналитиче- ских докладов, сделанных тем же начальником Генштаба Жуковым, нападение фашистов на застало бы нас врасплох»55.

Во многом соглашаясь с бывшим наркомом путей сообщения И.В. Ковалевым, действительно, одним из самых глубоких и проницательных мемуаристов, все же необходимо признать, что получение наркомом обороны и начальником Генштаба развединформации в полном ее объеме не могло бы изменить работу «военно-аналитического центра». Сталин при всей его склонности подчеркивать значение ЦК ВКП(б) и Политбюро все же не понимал роль институтов как таковых, что в полной мере проявлялось в его отношении к Генштабу. «И.В. Сталин накануне и в начале войны недооценивал роль и значение Генштаба, – не без горечи вспоминал маршал Жуков. – [Он] очень мало интересовался деятельностью Генштаба. Ни мои предшественники, ни я не имели случая с исчерпывающей полнотой доложить И.В. Сталину о состоянии обороны страны, о наших военных возможностях и о возможностях нашего потенциального врага. И.В. Сталин лишь изредка и кратко выслушивал наркома или начальника Генерального штаба. […] За пять предвоенных лет сменилось четыре начальника Генерального штаба. Столь частая смена руководства Генштаба не давала возможности во всей полноте освоить вопросы обороны страны и глубоко обдумать все аспекты предстоящей войны»56. Недооценка Сталиным роли Генштаба, в основе которой крылось отсутствие истинного непонимания этой роли, сохранялось вплоть до начала войны и в самом ее начале. Об этом писал в своих мемуарах начальник Генерального штаба в годы войны А.М. Василевский, вспоминая, что Сталин «мало советовался тогда с работниками Генштаба, командующими фронтов. Даже руководящие работники Оперативного управления Генштаба не всегда приглашались для отработки наиболее ответственейших, оперативных директив Ставки. В то время решения, как правило, принимались им единолично и нередко не совсем удачные… Мы это тяжело переживали. Всех опытных работников Генштаба он немедленно отправлял на фронт»57. Точнее всего понимание Сталиным функций Генштаба выразил начальник оперативного управления ГШ КА генерал В.М. Злобин: «Мы, по существу, превратились в простых технических передатчиков не только принимаемых, но и уже оформленных там решений»58.

Непонимание роли институтов, значимости стабильности и преемственности в их работе приводило, с одной стороны, к частым их реорганизациям и смене руководства, а с другой – к тому, что Сталин делал ставку на людей, на конкретных исполнителей, его кадровая политика включала два необходимых действия – найти нужного человека и жестко требовать от него выполнения задания. Этот ал- горитм исчерпывающе описал нарком авиапрома Шахурин: «Меня вызвал Сталин и, что называется, с порога, как только я вошел в кабинет, обрушился с упреками, причем в очень резком тоне: почему, почему, почему? Почему происходят такие-то события на таком-то заводе? Почему отстает это? Почему не делается то-то? И еще много разных “почему”. Я настолько опешил, что еле вымолвил:

– Товарищ Сталин, вы, может быть, упустили из виду, что я всего несколько дней на этой должности?

И услышал в ответ:

– Нет, нет, нет. Я ничего не упустил. Может быть, вы мне прикажете спрашивать с Кагановича, который был до вас на этой работе? Или чтобы я подождал еще год или полгода? Или даже месяц? Чтобы эти недостатки имели место? Чтобы я никого не трогал? С кого же я должен спрашивать о том, что делается не так в авиапромышленности и не в таком темпе?

Совершенно пораженный сначала этим разговором, после некоторого раздумья я понял, что Сталин не только хотел с меня спросить, но и хотел, чтобы я так же спрашивал с других – требовательно, резко, со всей твердостью»59.

Шахурин вольно или невольно отметил главное в понимании Сталиным роли наркома – способность быстро и в любое время исполнить его указания, требуя такой же исполнительности от своих подчиненных. По сути, роль главы наркомата – огромного государственного института – сводилась к предельно точному и скорейшему исполнению высшей воли.

Кредо Сталина

Применительно к военным подобное исполнение их роли приводило к неизбежному ограничению набора решаемых задач, имевших ключевое значение для обороноспособности государства. Именно это имел ввиду маршал Жуков, отмечая «некоторые ошибки, допущенные руководством наркомата обороны и Генерального штаба»60. Самой фатальной из них стал расчет на повторение «ранее существовавшей схемы» начала войны – «главные силы вступают в сражение через несколько дней после приграничных сражений». Позднее в мемуарах Жуков признал: «Внезапный переход в наступление в таких масштабах [По всей линии госграницы. – А.К.], притом сразу всеми имеющимися и заранее развернутыми на важнейших стратегических направлениях силами, то есть характер самого удара, во всем объеме нами не предполагался. Ни нарком, ни я, ни мои предшественники Б.М. Шапошников, К.А. Мерецков и руководящий состав Генерального штаба не рассчитывали, что противник сосредоточит такую массу бронетанковых и моторизованных войск и бросит их в первый же день мощными компактными группировками на всех стратегических направлениях с целью нанесения сокрушительных рассекающих ударов»61.

Неспособность высшего командования Красной армии предвидеть характер надвигавшейся войны тем более удивительна, если вспомнить, что вермахт демонстрировал именно такой характер своих действий в ходе всех кампаний на Западе, начиная с сентября 1939 г. Более того, именно изучение опыта боевых действий на Западе в 1939–1940 гг. стало главной задачей декабрьского совещания командного состава Красной армии в 1940 г. Но ключевой особенности стратегии блицкрига советские военачальники не увидели. Подводя итог совещания, нарком обороны маршал С.К. Тимошенко резюмировал: «В смысле стратегического творчества опыт войны в Европе, пожалуй, не дает ничего нового. Но в области оперативного искусства, в области фронтовой и армейской операции происходят крупные изменения»62. Действительно, выступавшие на совещании военачальники совершенно верно отметили новые черты в действиях вермахта: маневренный характер его операций, эффективность массированного использования танков и авиации в операциях на окружение и угрозу завоевания противником господства в воздухе путем внезапного удара по аэродромам в первые же часы войны.

Но задачи анализа стратегии даже не ставились. Об этом прямо заявил начальник Главного штаба ВМФ адмирал Исаков, открывая аналогичное совещание высшего комсостава флота двумя месяцами ранее: «Задача совещания – обсудить основные вопросы, связанные с ведением операций и боев на море, не уклоняясь в стратегию и тем более в политику . […] Мы не ставим перед собой задачу – сделать глубокую оценку всех политико-стратегических проблем [Подчеркнуто нами. – А.К. ]. Этим делом, во-первых, занимаются те, кому этим надлежит заниматься, а, во-вторых, это могло бы нас увести очень далеко»63. В этом высказывании адмирала Исакова все было предельно прозрачно. Политико-стратегическими проблемами надлежало заниматься высшему руководству, о чем Исаков чуть позже сказал уже совершенно определенно: «На всем опыте государственного и партийного строительства, мы получаем сверху самый высокий класс организованности»64.

Объяснение этому парадоксу следует искать в том жестоком уроке, который советский генералитет извлек из трагедии 1937– 1938 гг.: никогда ни при каких обстоятельствах, не касаться политики, особенно, большой политики. Весь трагизм ситуации заключался в том, что сам род деятельности высшего командного состава вооруженных сил предполагает непосредственное занятие стратегией

(разработка планов войны, строительство и развитие вооруженных сил, непосредственное развертывание войск на границе, определение планов противника). А стратегия неразрывно смыкается с политикой, и политикой – большой. Ситуация, сложившаяся на рубеже 1940–1941 гг., настоятельно требовала обсуждения и решения высшим военным командованием вопросов политико-стратегического характера, но это просто не предполагалось в рамках сталинского «военно-политического центра», в котором военные решали референтные задачи.

И Сталин зорко и жестко следил за соблюдением всех этих ограничений. Накануне упомянутого декабрьского 1940 г. совещания высшего комсостава Красной армии он заболел и не смог присутствовать на заседании. Приехавший в Москву Хрущев стал свидетелем, как больной Сталин, оставаясь на даче, внимательно следил за ходом совещания и вмешивался в обсуждение конкретных вопро-сов65. Позже он потребовал представить ему текст заключительного доклада наркома Тимошенко и внес многочисленные правки66.

Позднее Жуков описал сцену, когда по окончании совещания Сталин на заседании Политбюро устроил настоящую выволочку Тимошенко за то, что тот «закрыл совещание, не узнав его [Сталина] мнение о заключительном выступлении наркома»67. Эта сцена произвела удручающее впечатление на приглашенных в Кремль участников совещания: «Из Кремля все мы возвращались в подавленном настроении. Нам было непонятно недовольство И.В. Сталина. Тем более, что на совещании… все время присутствовали А.А. Жданов и Г.М. Маленков, которые, несомненно, обо всем информировали И.В. Сталина»68.