Сталин и победа

Автор: Пыхалов Игорь Васильевич

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: К 65-летию Дня Победы

Статья в выпуске: 2 (15), 2010 года.

Бесплатный доступ

Была ли победа в Великой Отечественной войне одержана «вопреки Сталину»? В статье анализируются различные аспекты деятельности И.В. Сталина в качестве руководителя государства и Верховного Главнокомандующего.

Великая отечественная война, военное производство, дипломатия, победа, полководческое искусство, сталин

Короткий адрес: https://sciup.org/14031115

IDR: 14031115 | УДК: 93/94

Текст научной статьи Сталин и победа

В мае 2010 г. россия торжественно и с размахом отметила 65-летие Победы, чествовала ветеранов, славила беспримерный героизм воинов на фронте, подвиги тружеников тыла. Однако не было воздано должное тому, кто в суровый час испытаний стоял во главе нашего государства, кто был Верховным главнокомандующим армии, вошедшей в берлин.

робкая попытка московской мэрии вывесить к 9 Мая десяток плакатов с портретами И.В. сталина вызвала настоящую истерику в некоторых сМИ. сегодня считается «хорошим тоном» заявлять, будто победа в Великой Отечественной войне (впрочем, как и все остальные достижения сталинского ссср) достигнута «не благодаря, а вопреки сталину».

Насколько правомерны подобные утверждения? Полномасштабная война требует максимальной мобилизации всех сил и средств.

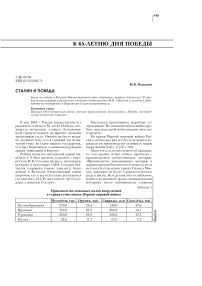

Во время Первой мировой войны россия в несколько раз уступала ведущим державам по производству основных видов вооружений (табл. 1) [19, с. 89].

Мало того, если вести речь об авиации, то там крайне остро стояла проблема с производством отечественных моторов: «Производство авиационных моторов в мирное время в россии отсутствовало, если не считать отделения завода Гнома в Москве, дававшее не более 5 двигателей этого рода в месяц. Вследствие этого снабжение нашего воздушного флота авиационными моторами могло основываться главным

Производство основных видов вооружений в странах-участницах Первой мировой войны

Таблица 1

|

Пулемёты, тыс. |

Орудия, тыс. |

Снаряды, млн |

Самолёты, тыс. |

|

|

Великобритания |

239,0 |

26,4 |

218,0 |

47,8 |

|

франция |

312,0 |

23,2 |

290,0 |

52,1 |

|

Германия |

280,0 |

64,0 |

306,0 |

47,3 |

|

россия |

28,0 |

11,7 |

67,0 |

3,5 |

Общество

образом на привозе из-за границы. Но наши союзники, занятые чрезвычайным усилением своих воздушных войск, очень скупо уступали нам эти двигатели» [6, с. 224]. Впрочем, после начала войны производство авиационных моторов в россии значительно увеличилось. Так, в течение 1916 г. на российских заводах было изготовлено 1398 моторов [3, с. 141]. Но этого было недостаточно.

Осенью 1916 г. на полях сражений появляется новое эффективное средство ведения боя – танк. За время войны Великобритания произвела 2,8 тыс. танков, франция – 5,3 тыс., сША – 1,0 тыс. [19, с. 89]. По другую сторону фронта, в Германии, начиная с октября 1917 г., было выпущено 20 тяжёлых танков A7V, а также несколько опытных образцов других моделей [22]. В россии же первый танк был изготовлен лишь при советской власти [16, с. 190]1.

Не хватало даже винтовок. На начало войны в русской армии имелось 4 629 373 винтовки. с 1914 по 1917 г. их было произведено 3 189 717 штук. За это же время поступило из-за рубежа 2 461 тыс. винтовок и было захвачено у противника около 700 тыс. В сумме это составило порядка 11 млн винтовок. Между тем реальная потребность русской армии в винтовках достигла 17,7 млн штук [3, с. 77].

Это отставание было прямым следствием общего промышленного отставания россии от ведущих держав. Так, в 1913 г. в российской империи было выплавлено 283 млн пудов (4636 тыс. т) чугуна [14, с. 372]. В том же году производство чугуна в сША составило 30 970 тыс. т [14, с. 3], в Германии – 16 766 тыс. т2, в Великобритании – 10 479 тыс. т [14, с. 7], во франции – 324 млн пудов (5 307 тыс. т) [21, с. 41].

стали в россии в 1913 году было выплавлено 246,551 млн пудов (4 039 тыс. т) [14, с.381], в сША – 1 940 млн пудов (31 777 тыс. т), в Германии – 1 046 млн пудов (17 133 тыс. т), в Великобритании – 475 млн пудов (7 781 тыс. т), во франции – 286 млн пудов (4 685 тыс. т) [21, с. 41].

Добыча угля в россии составила в 1913 г. 2 213,8 млн пудов (36,3 млн т) [14, с. 305]. Для сравнения в сША в том году было добыто 629,5 млн т угля3, в Германии – 278,6 млн т [14, с. 13], в Великобритании – 292,0 млн т [15, с. 610], во франции – 40,8 млн т [13, с. 368].

А вот во время Великой Отечественной войны советская военная промышленность оказалась способной на равных противостоять не только германской промышленности, но и работавшей на Германию промышленности оккупированных европейских стран (табл. 2).

Это стало возможным благодаря программе индустриализации страны, форсированно осуществлённой под руководством И.В. сталина. Как справедливо отметили Л.А. Гордон и Э.В. Клопов, «здесь стоит снова обратиться к сопоставлению форсированного промышленного роста в 1928–1940 гг. и нормального, нефорсированного развития русской промышленности в 1900–1913 гг. За каждым из этих равнопродолжительных периодов последовало военное столкновение нашей страны с одним и тем же внешним противником. Война выступила в качестве своего рода экзаменатора, проверяющего результаты сделанного. Причём во втором случае экзаменатор был гораздо “строже”, нежели в первом. Всю первую мировую войну Германия и её союзники воевали на два фронта и могли выставить против россии лишь меньшую часть своих армий;

Военное производство за время II-й Мировой войны, тыс. шт. [12, с. 168, 181, 183, 200, 202]:

Terra Humana

Таблица 2

|

СССР |

Германия |

япония |

Великобритания |

США |

|

|

Винтовки и карабины |

12139,3 |

10327,8 |

3569,5 |

2457,1 |

12330,0 |

|

Пистолеты-пулемёты |

6173,9 |

1256,8 |

8,0 |

3919,9 |

1933,3 |

|

Пулемёты |

1515,9 |

1175,5 |

449,5 |

938,6 |

2614,3 |

|

Орудия |

482,2 |

319,9 |

160,1 |

389,7 |

548,9 |

|

Миномёты |

351,8 |

78,8 |

7,8 |

100,9 |

102,1 |

|

Танки и сАУ |

102,8 |

46,3 |

4,8 |

29,3 |

99,5 |

|

боевые самолёты |

112,1 |

89,5 |

55,1 |

94,6 |

192,0 |

бол 2 ьшая их часть оставалась на западном театре военных действий. Три года из четырёх лет Великой Отечественной войны советский союз вёл борьбу с фашистской Германией практически один на один. Не треть, как в 1914–1918 гг., а примерно 3/4 немецких вооружённых сил было сосредоточено против нас в 1941–1945 гг. Тем не менее, дореволюционная россия не сумела добиться военного успеха, а советский союз сокрушил фашизм» [7, с. 67–68].

Важным фактором является состояние народа, общества, его готовность идти на жертвы и лишения ради достижения победы. Как мы помним, русско-японская война привела к революции 1905–1907 гг., Первая мировая война – к крушению самодержавия и выходу россии из войны. Накануне 1941 г. многие современники считали советский союз «колоссом на глиняных ногах»:

«Ни о какой защите “социалистического отечества” со стороны народных масс не может быть и речи. Наоборот, с кем бы ни велась война и какими бы последствиями ни грозил военный разгром, все штыки и все вилы, которые только могут быть воткнуты в спину Красной Армии, будут воткнуты обязательно. Каждый мужик знает это точно так же, как это знает и каждый коммунист! Каждый мужик знает, что при первых же выстрелах войны он в первую голову будет резать своего ближайшего председателя сельсовета, председателя колхоза и т. д., и эти последние совершенно ясно знают, что в первые же дни войны они будут зарезаны, как бараны» [20, с. 20].

Однако уже в самом начале войны руководителей Третьего рейха ждало жестокое разочарование: вопреки уверениям русских эмигрантов, Красная Армия не разбежалась и не повернула штыки против сталина. А вслед за поражениями настала очередь побед, вслед за июнем 1941-го – май 1945-го [17, с. 431–446].

Не менее важным было дипломатическое обеспечение схватки с Гитлером. К концу 1930-х годов стало очевидно, что новая мировая война в любом случае состоится. При этом её потенциальные участники делились на три группы: во-первых, Англия, франция и в перспективе сША; во-вторых, Германия с союзниками; наконец, в-третьих, ссср. Отсюда следовало, что в грядущей схватке двое будут бить кого-то одного, и ему придётся несладко. Кроме того, пример, продемонстрированный сША в I-ю Мировую войну, наглядно показал: тот, кто вступит в схватку позже остальных, по- лучит ощутимые преимущества. И Гитлер, и большинство лидеров западных демократий надеялись, что они будут совместно воевать против ссср. Это было достаточно очевидно и другим. Когда 30 сентября 1938 г. на заседании чехословацкого правительства обсуждался вопрос, подчиняться ли принятым в Мюнхене решениям, главный аргумент в пользу капитуляции выглядел так: «Если Чехословакия сегодня будет сопротивляться и из-за этого произойдёт война, то она сразу превратится в войну ссср со всей Европой» [9, с. 554].

В этих условиях главной задачей советской дипломатии было не допустить войны с объединёнными силами западного мира. В этих условиях сталин и заключил договор о ненападении, вошедший в историю как «Пакт Молотова–риббентропа». В результате вместо того, чтобы блокироваться против ссср, Германия и Англия с францией начали войну между собой. Это означало, что советскому союзу не придётся воевать с теми и другими одновременно. более того, ссср получил возможность вступить в войну позже других участников, имея при этом некоторую свободу выбора – на чьей стороне выступить.

На это и рассчитывал сталин, откровенно заявивший в состоявшейся 7 сентября 1939 г. беседе с руководством Коминтерна: «Война идёт между двумя группами капиталистических стран... за передел мира, за господство над миром! Мы не прочь, чтобы они подрались хорошенько и ослабили друг друга... Мы можем маневрировать, подталкивать одну сторону против другой, чтобы лучше разодрались» [1, с. 584].

Летом 1939 г. наши войска вели тяжёлые бои с японцами на реке Халхин-Гол. Поскольку Япония была союзником Германии по Антикоминтерновскому пакту, заключение советско-германского договора было воспринято в Токио как предательство. Как сообщил временный поверенный в делах ссср в Японии Н.И. Генералов в телеграмме от 24 августа 1939 г., «известие о заключении пакта о ненападении между ссср и Германией произвело здесь ошеломляющее впечатление, приведя в явную растерянность особенно военщину и фашистский лагерь» [5, с. 322]. Аналогичную оценку дал и английский посол в Токио роберт Крейги, согласно донесению которого это событие «было для японцев тяжёлым ударом» [5, с. 405].

В результате отношения между Третьим рейхом и его дальневосточным со-

Общество

Terra Humana

юзником оказались изрядно подпорчены. Япония заявила Германии протест, указав, что советско-германский договор противоречит Антикоминтерновскому пакту, в соответствии с которым подписавшие его стороны обязались «без взаимного согласия не заключать с ссср каких-либо политических договоров» [11, с. 162]. Японский кабинет министров во главе с Киитиро Хиранума, являвшимся сторонником совместной японо-германской войны против ссср, был вынужден 28 августа 1939 г. подать в отставку. При этом Хиранума заявил, что сложившаяся ситуация делает необходимой «совершенно новую ориентацию японской внешней политики» [5, с. 405]. Вследствие этого японские правящие круги сделали выбор в пользу «Южного варианта», предполагавшего войну с Англией и сША: после нападения Германии на ссср Япония так и не выступила против нашей страны.

Таким образом, заключив 19 августа 1939 г. советско-германское экономическое соглашение, а 23 августа – пакт Молотова–риббентропа, ссср уже тогда выиграл Вторую Мировую войну на «дипломатическом фронте». К сожалению, воплотиться в жизнь в полной мере советским планам было не суждено. На основе опыта Первой Мировой войны ожидалось, что обе воюющие стороны измотают друг друга в длительной позиционной борьбе. Мог ли кто предположить, что западные державы будут столь легко разгромлены и в руках у Гитлера окажутся ресурсы почти всей Европы?! Однако даже с учётом этого обстоятельства советско-германское соглашение всё равно представляется наилучшим выходом в сложившейся к августу 1939 г. ситуации [18, с. 85–115].

Наконец, И.В. сталин не только подготовил экономику и армию ссср к предстоящей войне, но и лично возглавил советские вооружённые силы после начала боевых действий. 30 июня 1941 г. он становится председателем Государственного Комитета Обороны, 19 июля – наркомом обороны, 8 августа – Верховным главнокомандующим [8, с. 424].

Вот что пишет в своих мемуарах маршал А.М. Василевский: «Оправданно ли было то, что сталин возглавил Верховное Главнокомандование? Ведь он не был профессионально военным деятелем. безусловно, оправданно...

Конечно, сталин, принимая руководство сражающимися с врагом Вооружёнными силами, не обладал в полной мере военными знаниями, какие требовались в области современного оперативного искусства. Но у него был опыт гражданской войны, он знал процесс советского военного строительства и развития военного дела. Однако решающим, полагаю, являлся громадный политический авторитет сталина, доверие к нему народа, Вооружённых сил.

По моему глубокому убеждению, И.В. сталин, особенно со второй половины Великой Отечественной войны, являлся самой сильной и колоритной фигурой стратегического командования. Он успешно осуществлял руководство фронтами, всеми военными усилиями страны на основе линии партии и был способен оказывать значительное влияние на руководящих политических и военных деятелей союзных стран по войне. работать с ним было интересно и вместе с тем неимоверно трудно, особенно в первый период войны. Он остался в моей памяти суровым, волевым военным руководителем, вместе с тем не лишённым и личного обаяния» [4, с. 489–490].

«Завершился и процесс роста сталина как военачальника. Я уже писал, что в первые месяцы войны у него порой проскальзывало стремление к фронтальным прямолинейным действиям советских войск. После сталинградской и особенно Курской битв он поднялся до вершин стратегического руководства. Теперь сталин мыслит категориями современной войны, хорошо разбирается во всех вопросах подготовки и проведения операций. Он уже требует, чтобы военные действия велись творчески, с полным учётом военной науки, чтобы они были и решительными и манёвренными, предполагали расчленение и окружение противника. В его военном мышлении заметно проявляется склонность к массированию сил и средств, разнообразному применению всех возможных вариантов начала операций и её ведения. И.В. сталин стал хорошо разбираться не только в военной стратегии, что давалось ему легко, ибо он превосходно владел искусством политической стратегии, но и в оперативном искусстве.

Думаю, сталин в период стратегического наступления советских Вооружённых сил проявил все основные качества советского полководца. Он умело руководил действиями фронтов, и всё советское военное искусство за годы войны показало силу, творческий характер, было значительно выше, чем военное искусство хвалёной на Западе немецко-фашистской военной школы» [4, с. 491–492].

Воздаёт должное сталину как полководцу и маршал Г.К. Жуков: «Могу сказать, что И.В. сталин позднее овладел основными принципами организации фронтовых операций и операций групп фронтов и руководил ими со знанием дела. Эти способности И.В. сталина как Верховного Главнокомандующего, особенно раскрылись, начиная со сталинградской битвы... В руководстве вооружённой борьбой в целом И.В. сталину помогали его природный ум, опыт политического руководства, богатая интуиция, широкая осведомлённость. Он умел найти главное звено в стратегической обстановке и, ухватившись за него, наметить пути для оказания проти- водействия врагу, успешного проведения той или иной наступательной операции. Несомненно, он был достойным Верховным Главнокомандующим» [10, с. 342].

Таким образом, тезис о «победе вопреки сталину» совершенно несостоятелен. Это вопреки сталину строились Магнитка и ДнепроГЭс, принимались на вооружение новые образцы военной техники, разрабатывались и проводились операции по разгрому немецких войск, советские дипломаты договаривались с союзниками о ленд-лизе и об открытии второго фронта?

сколь бы ни были велики ошибки ста- лина — абсурдность и вздорность нынешних обличений Иосифа Виссарионовича очевидна.

Список литературы Сталин и победа

- 1941 год: В 2 кн. Книга 2/Сост. Л.Е. Решин и др. -М.: Международный фонд «Демократия», 1998. -752 с.

- Берти Ф. За кулисами Антанты. Дневник британского посла в Париже. 1914-1919/Перевод и примечания Е.С. Б ерловича. -М.; Л., 1927. -230 с.

- Бескровный Л.Г. Армия и флот России в начале XX в. Очерки военно-экономического потенциала. -М.: Наука, 1986. -240 с.

- Василевский А.М. Дело всей жизни. -М.: ОЛМА-пресс, 2002. -588 с.

- Год кризиса, 1938-1939: Документы и материалы: в 2 т. -Т.2: 2 июня 1939 г. -4 сент. 1939 г. -М.: Политиздат, 1990. -430 с.

- Головин Н.Н. Военные усилия России в Мировой войне. -М.: Кучково поле, 2001. -440 с.

- Гордон Л.А., Клопов Э.В. Что это было? Размышления о предпосылках и итогах того, что случилось с нами в 30-40-е годы. -М.: Политиздат, 1989. -318 с.

- Дипломатический словарь в трёх томах. -Т.III. -М.: Наука, 1986. -750 с.

- Документы внешней политики ССР. -Т.XXI. -М.: Политиздат, 1977. -792 с.

- Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. 13-е изд., испр. и доп. по рукописям автора. В 2-х т. -Т.1. -М.: ОЛМА-пресс, 2002. -413 с.

- Зимонин В.П. Новый труд о мировых войнах XX века//Отечественная история. -2004. -№1.

- История второй мировой войны 1939-1945. В 12 т. -Т.12. Итоги и уроки второй мировой войны. -М.: Воениздат, 1982. -496 с.

- Мировые экономические кризисы 1848-1935/Под общ. ред. Е. Варга. -Т.I. Сравнительные материалы по истории кризисов в важнейших капиталистических странах. -М.: Соцэкгиз, 1937. -808 с.

- Народное хозяйство в 1913 году. Годовые обзоры важнейших отраслей народного хозяйства (год шестой). -Пг., 1914.

- Народное хозяйство ССР. Статистический справочник. 1932. -М.-Л.: Огиз -Гос. соц.-экон. изд., 8-я тип. Мособлполиграфа, 1932. -670 с.

- Оружие победы/Под общ. ред. В.Н. Новикова. Изд. 2-е., перераб. и доп. -М.: Машиностроение, 1987. -509 с.

- Пыхалов И. 1941: Миф о разбежавшейся Красной Армии//1941. Великая Отечественная катастрофа. Итоги дискуссии. -М.: Яуза, Эксмо, 2009. -С. 431-446.

- Пыхалов И.В. Великая Оболганная война. -М.: Яуза, Эксмо, 2005. -480 с.

- Россия и ССР в войнах XX века: Статистическое исследование. -М.: Олма-Пресс, 2001. -608 с.

- Солоневич И.Л. Россия в концлагере. -М.: РИМИС, 2005. -534 с.

- Справочная книга металлиста. -Л.: Прибой, 1926. -368 с.

- Федосеев С. Танки в Первой мировой войне. Великобритания, Франция, Германия (1916-1918 гг.)//Техника и вооружение вчера, сегодня, завтра... -Ноябрь-декабрь 2001. -№11-12. -С. 44-55.