Сталинское политбюро и подготовка к войне: 1939 - 1941 годы (опыт применения количественного подхода в альтернативной истории)

Автор: Киличенков А.А.

Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik

Рубрика: История и теория исторической науки

Статья в выпуске: 4 (82), 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья является продолжением серии исследований кануна Великой Отечественной войны на основе разработанной автором статьи методики альтернативной истории. Общей целью данного исследования является поиск ответа на вопрос о возможности предотвращения катастрофического начала Великой Отечественной войны. Ранее было установлено, что такая возможность могла быть обеспечена только заранее проведенной мобилизацией в ее скрытой или открытой форме. Применение количественных методов в анализе данных о посещении кремлевского кабинета Сталина и соотнесение ее с протоколами решений Политбюро ЦК ВКП(б) позволило автору выявить существование так называемого «военно-аналитического центра» (“war think tank”), представлявшего собой небольшую группу военных и политиков. В данной статье поставлена цель исследовать структуру «военноаналитического центра» и роль его политического сегмента, представленного членами Политбюро ЦК ВКП(б). Источниковой основой послужили записи журнала посещений кремлевского кабинета Сталина, документы из фондов Российского государственного архива новейшей истории и Российского государственного архива социально-политической истории, а также эго-источники (дневники, мемуары, записи бесед и интервью) бывших членов Политбюро Хрущева, Молотова, Микояна и Кагановича, наркомов Ковалева, Малышева и других. Проведенное исследование позволило установить, что общая динамика участия членов Политбюро в военных заседаниях характеризовалась постоянным снижением интенсивности на протяжении всего периода августа 1939 - июня 1941 гг. Изучение состава военных совещаний выявило наличие ядра «военно-аналитического центра», состоявшего из двух групп наиболее активных участников. Проведенный анализ трендов активности обеих групп выявил важные изменения. К весне 1941 г. Сталин начинает выдвигать на смену прежним наиболее активным военным советникам Ворошилову и Микояну другую группу в составе Жданова и Берия, явным фаворитом военных совещаний становится Маленков. Новые «выдвиженцы», не имевшие значительного опыта решения «оборонных вопросов», по мере приближения войны все чаще привлекались для их обсуждения. Данное обстоятельство в высшей степени способствовало ограничению роли и функций политического сегмента в деятельности сталинского «военно-политического центра». В статье обосновывается вывод, что в период августа 1939 - июня 1941 гг. наблюдалось снижение роли членов Политбюро в качестве военных советников Сталина и одновременно закреплялся его статус единственного и бесспорного военного авторитета. На практике это означало, что политический сегмент сталинского «военно-политического центра», превращаясь в некоторую декорацию, лишался возможности осознать альтернативность возникавших ситуаций и принять единственное решение, позволявшее избежать катастрофы 1941 г.

Великая отечественная война, красная армия, сталинский авторитаризм, 1941 год, кадровая политика, политиканство, альтернативная история, количественные методы исследования

Короткий адрес: https://sciup.org/149146725

IDR: 149146725 | DOI: 10.54770/20729286_2024_4_141

Текст научной статьи Сталинское политбюро и подготовка к войне: 1939 - 1941 годы (опыт применения количественного подхода в альтернативной истории)

Stalin’s Politburo and the Preparations for War: 1939 – 1941 (An Attempt at Applying the Quantitative Approach in Alternative History)

Предлагаемая читателям статья продолжает серию исследований вопроса о возможно стях предотвращения катастрофического начала Великой Отечественной войны. Ранее удалось установить, что абсолютно необходимым условием для этого было увеличение группировки Красной армии на западной границе до 6-6,5 млн человек, что давало шанс на отражение агрессии Германии1. А это, в свою очередь, было реализуемо только в случае проведения заблаговременной мобилизации советских вооруженных сил.

Применение модели альтернативного построения дало возможность выявить пять ситуаций, в рамках которых внешнеполитические события позволяли советскому руководству беспрепятственно прове сти мобилизацию в СССР : в августе – октябре 1939 г., декабре 1939 – марте 1940 гг., апреле – июле 1940 г., второй половине ноября 1940 – середине января 1941 гг. и апреле – июне 1941 г. При этом первые из трех создавали самые предпочтительные шансы на успешное проведение призыва приписного состава и необходимую подготовку отмобилизованной армии. Но все эти шансы не были использованы советским руководством. Более того, анализ количественных показателей деятельности сталинского «военно-аналитического центра» (“war think tank”) не выявил признаков коллектив- ного обсуждения альтернативных решений в периоды возможного выбора иного пути подготовки к войне2.

Кроме того, в ходе исследования была сформулирована гипотеза о суще ствовании особого механизма принятия И.В. Сталиным важнейших военно-политических решений, обсуждение которых происходило в узком кругу самых близких и доверенных лиц – членов Политбюро ЦК ВКП(б), собственно, и со ставлявших сталинский “war think tank”. Сам механизм в данном случае понимается как совокупность взаимосвязанных действий, преобразующих и передающих энергию вызова военно-политической ситуации в решения, составляющие ответ на этот вызов.

Ранее нами было выдвинуто предположение, что сталинская модель управления имела лишь ограниченные возможно сти оценить ряд ситуаций в период с августа 1939 по май 1941 гг. как шанс принятия альтернативных решений, по предотвращению катастрофического начала войны для СССР. Но что именно в этой модели не позволило осознать необходимо сть и увидеть возможность принятия подобных решений? Поиск ответа на этот вопрос и стал целью данной статьи, позволил сформулировать ряд исследовательских задач. Среди них – анализ динамики заседаний «военно-аналитического центра», выявление его состава, структуры, а также их изменений в исследуемый период.

В отечественной, да и в зарубежной историографии предлагаемые вопросы еще не получили должного освещения. Обозначился лишь интерес к проблеме социализации членов Политбюро ЦК ВКП(б) в широком контексте повседневности второй половины 1930-х гг.3, проблематике идентификации советской элиты этого же периода4. Важнейшими для анализа заявленной проблематики, безусловно, являются работы О.В. Хлевнюка, где наиболее полно исследован механизм становления и бытования сталинской системы политиче ского управления5.

Пожалуй, максимально близкой к теме данной статьи и, главное, к используемому ключевому для исследования понятию сталинский «военно-аналитический центр» (“war think tank”) является монография Шейлы Фицпатрик «Команда Ста-лина»6, посвященная изучению окружения советского лидера, состоявшего, по мнению автора, «из сильных фигур», лично преданных Сталину и действовавших «как единая команда». Одна из самых известных и признанных исследователей истории сталинизма не разделяет существующие взгляды на окружение Сталина как «политические ничтоже ства» и, более того, подчеркивает с амо стоятельную и весьма значимую роль «команды» советского вождя. «Они отвечали за важные участки, такие как оборона, железные дороги, тяжелая промышленность, и часто были весьма компетентны в этих вопросах. – Приходит к выводу Фицпатрик. – Эти люди отстаивали в Политбюро интересы структур, которые они в тот или иной период возглавляли. Во время регулярных формальных и неформальных встреч они обсуждали всей командой (вместе со Сталиным) наиболее важные политические вопросы. Сталину не требовалось их согласие, но если он ощущал, что согласия нет или что отношение прохладное, то мог иногда отступить или просто подождать, пока они созреют»7.

Трудно разделить видение Шейлой Фицпатрик сталинского окружения, прежде всего, вследствие оставшегося нераскрытым ключевого понятия «команда». Можно ли считать горстку послушных и готовых на все исполнителей «командой»? Если да, то, безусловно, Сталина окружала вышколенная, тщательно подобранная и неоднократно перетасованная им команда, готовая выполнить любую волю вождя.

Понятие «команда» используется и в статье Стивена Уи-ткрофта (Stephen G. Wheatcroft) об изменениях в составе сталинского окружения8. Австралийский историк, профессор Университета Мельбурна, применил очень близкую методику количественного исследования, исходными данными для которого среди прочего также по служили записи журнала посещений кабинета Сталина в Кремле.

В тоже время проблематика данной статьи, а именно – роль и функции Политбюро ЦК ВКП(б) в принятии военных решений – до сих пор остаются вне фокуса исследовательского интереса. В некоторой степени этот вопрос затронут в статье В.А. Невежина, изучившего реакцию советского руководства на известия о полете Р. Гесса в Англию в мае 1941 г.9

Тренд на снижение

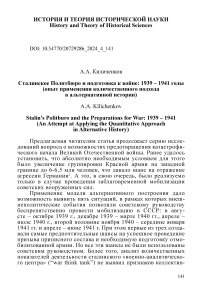

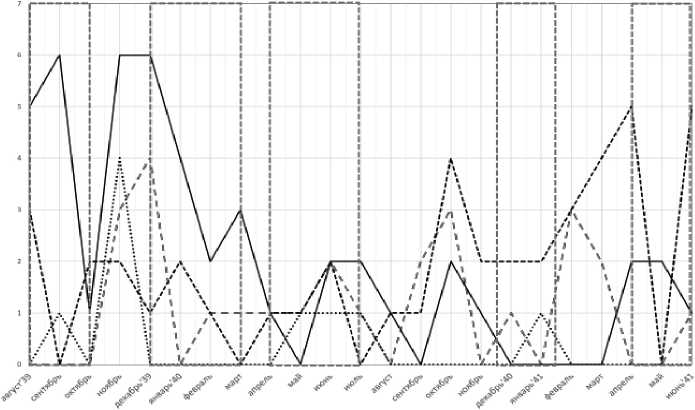

Исследование широкого круга проблем участия членов сталинского политиче ского руководства в решении военных вопросов в 1939–1941 гг. следует начать с анализа общей динамики военных заседаний в кабинете Сталина, сфокусировав внимание на участии в них членов Политбюро и на их активно сти в периоды альтернативных ситуаций (см. График № 1). Речь в данном случае идет о тех самых ситуациях, в рамках которых, по мнению автора, складывались наиболее благоприятные условиях для проведения всеобщей мобилизации вооруженных сил СССР. Именно эта мера могла и должна была стать абсолютно необходимым условием предотвращения катастрофы 1941 г.

График № 1. Участие членов Политбюро ЦК ВКП(б) в военных совещаниях в 1939 – 1941 гг.*

-

* – на графике представлены суммарные показатели присутствия членов Политбюро на военных совещаниях в кабинете Сталина по месяцам в 1939–1941 гг.;

-

– сплошная линия графика показывает изменения суммарного показателя, пунктир обозначает линию тренда, характерного для динамики показателя в исследуемый период;

-

– вертикальные блоки, обозначенные пунктиром, соответствуют хронологическим границам альтернативных ситуаций – периодов возможного принятия решений, позволявших подготовить страну к отражению агрессии Германии.

Кривая военной активности (в данном случае «военная активность» понимается как интенсивность общего и индивидуального участия в военных заседаниях в кабинете Сталина) членов сталинского Политбюро в рамках выделяемых нами альтернативных ситуаций выглядит чрезвычайно красноре- чиво. При общем взгляде выделяется абсолютный пик активности Политбюро в декабре 1939 г., что волне предсказуемо было связано с событиями начавшейся советско-финляндской войны. Но только в рамках двух альтернативных ситуаций из пяти – первой и третьей – мы можем говорить о том, что эта активность соответствовала алгоритму возможного обсуждения альтернативных решений – рост активности, до стижение ее максимума и спад к моменту выхода из ситуации принятия решения. Данный алгоритм можно было бы счесть за свидетельство возможного поиска альтернативных сценариев. И все же от этого допущения приходится отказаться. Проведенный в рамках предыдущих исследований анализ как обстоятельств, так и содержания принимаемых решений в пределах альтернативных ситуаций, позволил установить, что сценарии «иного решения» даже не рассматривались, повышенная активность Политбюро стала следствием активизации обсуждения малозначимых рутинных вопросов.

Примером тому может служить повестка заседания Политбюро ЦК ВКП(б), состоявшегося 18 сентября 1939 г. на пике одной из альтернативных ситуаций. В ней значилось 13 «оборонных вопросов», из которых лишь один (!) имел прямое отношение к главному событию этого периода – проведению скрытой мобилизации для ввода войск на территорию Западной Украины и Белоруссии10. Все остальное представляло собой абсолютную рутину бюрократической повседневности11.

Не менее, а, возможно, и более важно то, что все последующие всплески военной активности членов Политбюро вплоть до 22 июня 1941 г. становились все менее значительными. Наиболее полно и точно эту динамику отражает обозначенная пунктиром линия тренда на Графике № 1, точно демонстрирующая снижение военной активности членов Политбюро на протяжении всего периода 1939–1941 гг. Другими словами, чем ближе становилась война, тем менее активным было участие членов политического руководства в военных совещаниях в кабинете Сталина, что само по себе говорит о многом в реакции советского политического руководства на признаки приближавшейся войны. Совершенно парадоксальной предстает констатация того факта, что накануне Великой Отечественной войны активность сталинского Политбюро в решении «оборонных вопросов» оказалась в 4,5 раза меньше таковой в сентябре 1939 г.

Особенно показательной представляется «кардиограм- ма» военной активно сти членов Политбюро в декабре 1940 – январе 1941 гг. и апреле–июне 1941 г. Именно в эти периоды складывающаяся обстановка – срыв возможности повторного договора с Германией в первом случае, и «алармистский шторм» разведдонесений во втором – фактически ставила Сталина и его окружение перед жесткой необходимостью принятия альтернативного решения. Но количественные показатели военной активно сти членов Политбюро ЦК ВКП (б) свидетельствуют, что коллективного поиска и обсуждения иных (альтернативных) решений не было, а сами эти периоды времени не воспринимались как альтернативные ситуации.

«Феномен Маленкова»

Выявленная динамика военной активности членов Политбюро и, главное, ее характер объясняются особенностями устройства механизма принятия решений сталинским «военно-политическим центром». Анализ этого механизма целесообразно начать с его состава и структуры. В исследуемый нами период он включал две различные группы – членов политического руководства (члены и кандидаты в члены Политбюро ЦК ВКП(б)) и представителей различных уровней командования вооруженными силами – от руководства Наркомата обороны до командования соединениями включительно.

Впрочем, существовало и ядро «центра» – относительно небольшой круг наиболее близких Сталину военных и политиков, чаще других приглашаемых к участию в военных совещаниях. Кроме того, всех их можно поделить на некоторые группы в зависимости от рода деятельности и занимаемых должностей. Критериями здесь служат, с одной стороны, значимость исполняемых обязанностей, с другой – частота присутствия на военных совещаниях.

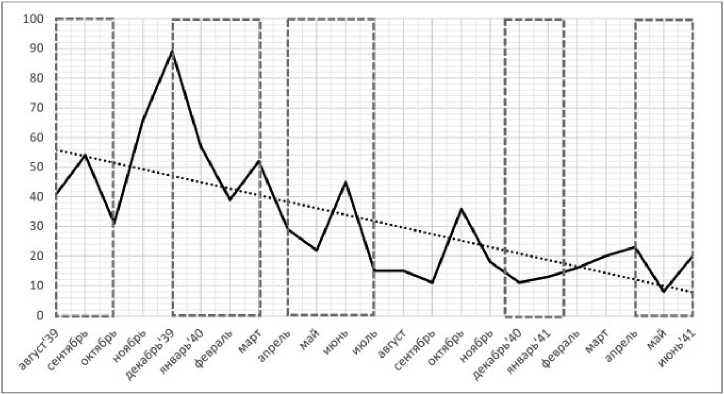

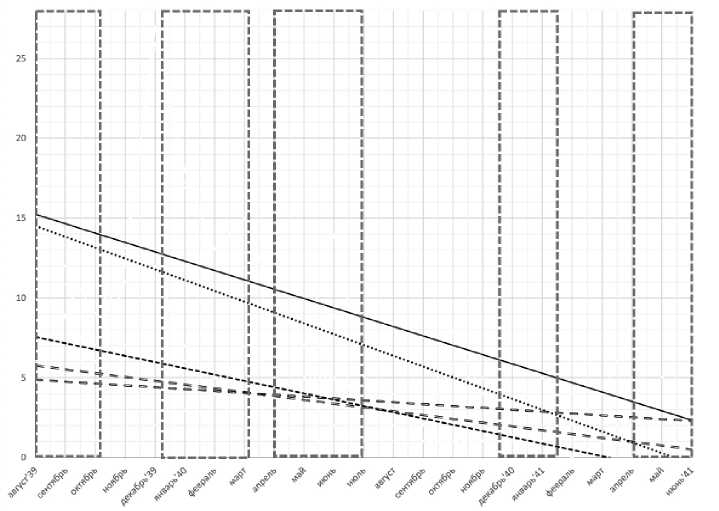

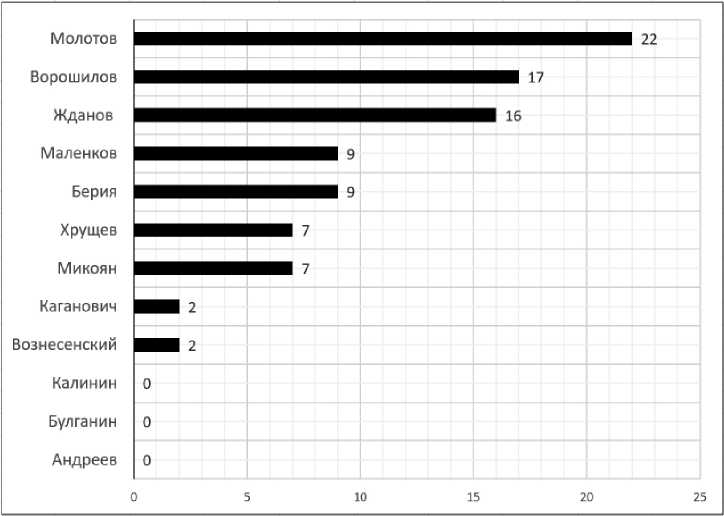

Из числа политических деятелей участниками военных совещаний в кабинете Сталина были 12 членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК ВКП(б), избранных на пленумах ЦК 22 марта 1939 г. и 21 февраля 1941 г. (Н.М. Шверник и А.С . Щербаков не принимали участия в совещаниях с военными). Но интенсивность этой «военной работы» членов Политбюро различалась кардинально. Диаграмма № 1 отражает общее количество совместных с военными заседаний для каждого из 12 членов и кандидатов в члены Политбюро в августе 1939 – июне 1941 гг.

Диаграмма № 1. Участие членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК ВКП(б) в военных совещаниях в 1939 – 1941 гг.

По степени общего участия в военных совещаниях члены сталинского политического руководства делятся на четыре неравные группы. К первой отнесены В.М. Молотов и К.Е. Ворошилов: общее количество военных заседаний, в которых они участвовали, более чем в два раза превосходит показатели следующей группы. Вторая группа, включающая А.А. Жданова, А.И. Микояна и Л.П. Берия, превосходила третью группу (Л.М. Каганович, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущев) в 1,5-3 раза. И, наконец, участие в военных заседаниях четвертой группы (Н.А. Булганин, А.А. Андреев, Н.А. Вознесенский и М.И. Калинин) можно определить как эпизодическое. Сразу же обращает на себя внимание то, что интенсивность участия в обсуждении военных вопросов не имела прямой связи с занимаемой должностью. Так, Молотов участвовал в военных совещаниях чаще Ворошилова, занимавшего до 7 мая 1940 г. должность наркома обороны, что можно было бы объяснить исполнением Молотовым обязанностей главы правительства до мая 1941 г., но и после своей отставки с этой должности и вплоть до начала войны он чаще дру- гих обсуждал военные вопросы в кабинете Сталина. Другой пример дает Берия, являвшийся всего лишь кандидатом в члены Политбюро, но по частоте присутствия далеко опережавший давних полноправных членов высшего коллективного органа управления партией. Особенно поразительным выглядит интенсивность участия в военных совещаниях Маленкова, вообще не входившего в состав Политбюро до февраля 1941 г.

Что же объединяло и выделяло группу наиболее активных участников военных совещаний? Что служило основанием исполнения обязанностей военных экспертов? Ни у кого из них не было ни военного образования, ни непосредственного военного опыта (за исключением Ворошилова), равно как и у других членов Политбюро. Определенным основанием для участия в решении военных вопросов мог быть опыт военного управления, имевшийся у некоторых членов Политбюро. Самым значительным он был у Молотова, возглавлявшего Совет труда и обороны (1930 – 1937 гг.), а затем и заменивший его Комитет обороны (1937 – 1940 гг.), членами которого были Каганович и Микоян (1937 – 1940 гг.) и Жданов (1937 – 1941 гг.). К этому следует добавить опыт работы в составе Главного военного совета Красной армии Маленкова и Жданова (1940 – 1941 гг.). Последний, кроме того, входил в состав и Главного военного совета ВМФ СССР (1938 – 1941 гг.). Но все же этот весьма ограниченный опыт не мог стать основой для выделения этой группы. К тому же его значимость ставится под сомнение сопоставимым участием в военных совещаниях Берии, совершенно не имевшим ни военного опыта, ни опыта военного управления.

Главной причиной формирования этой группы членов партийного руководства и самого механизма принятия военных решений следует считать создание Сталиным новой системы принятия решений, сутью которой стала фактическая замена Политбюро деятельностью небольшой группы, включавшей его самого и близких ему соратников (Молотова, Ворошилова, Микояна и Кагановича), так называемой «пятерки». Известный исследователь истории сталинского Политбюро профессор О.В. Хлевнюк пришел к выводу о возникновении этой группы к концу 1930-х гг.12 Этот же факт прямо признавал и один из членов упомянутой группы Микоян, называя несколько иной ее состав: «Сталин по существу парализовал деятельность Политбюро. Вместо него функционировала так называемая “пятерка”, существовавшая в Политбюро еще до 1941 г. Называлась она “по внешним делам” или “по оперативным вопросам”. В “пятерку” входили Сталин, Молотов, Маленков, Берия и я [Мико-ян]»13. В этой связи, совершенно закономерным выглядит самое активное участие членов «пятерки» в военных совещаниях в Кремле

(см. График № 2), учитывая превращение военной составляющей в главный объект внимания советского руководства в 1939–1941 гг.

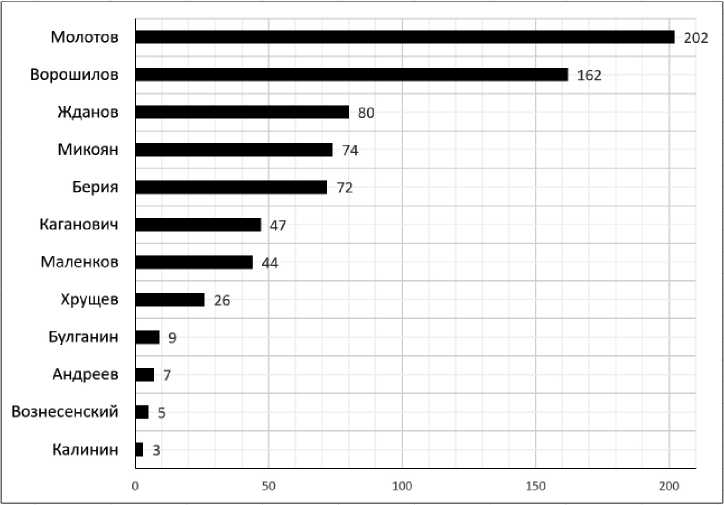

График № 2. Участие в военных заседаниях членов Политбюро ЦК ВКП(б) Молотова, Ворошилова, Жданова, Микояна и Берия (август 1939 – июнь 1941 гг.)

Анализ графиков участия отдельных членов Политбюро в военных совещаниях дает большой объем информации о механизме деятельности «военно-аналитического центра» Сталина. Два пика общей военной активности Политбюро, отмеченных на Графике № 1, подтверждаются и показателями Графика № 2. Сразу после начала Второй мировой войны в сентябре 1939 г. весь состав «первой пятерки» активно и одновременно включился в обсуждение «оборонных вопросов», и показатели их активности вполне соответствовали степени вовлеченности в управление вооруженными силами довоенного периода. Наиболее частое присутствие на военных совещаниях Молотова и Ворошилова было вполне закономерным: и тот, и другой возглавляли ключевые органы управления военной сферой деятельности государства (СНК, Комитет обороны, Наркомат обороны, Главный военный совет). Жданов входил в состав Главных военных советов армии и флота, Микоян возглавлял Экономический совет при

СНК, занимавшийся обеспечением вооруженных сил продовольствием, топливом, предметами вещевого довольствия. Участие в военных совещаниях Берии соответствовало роли НКВД СССР и Внутренних войск в обеспечении обороноспособности страны в условиях приближения войны. Иерархия этих функций нашла прямое отражение в том, насколько часто «первая пятерка» появлялась на военных совещаниях в сентябре 1939 г.

После кратковременного спада в октябре происходит резкий рост военной активности членов Политбюро в ноябре–декабре 1939 г. В этот период заметно увеличивается активность Берии и сокращается участие в заседаниях Жданова, что объясняется изменением состава решаемых ими задач: Жданов выполняет обязанности члена Военного совета Ленинградского военного округа, а затем – Северо-Западного фронта, ведущего активные боевые действия на Карельском перешейке. Заметно увеличилось участие в военных совещаниях и членов Политбюро из второй группы: Кагановича, Маленкова, Хрущева и Булганина (см. График № 3). Можно говорить о явной «мобилизации» сталинского «военно-политической центра» в условиях советско-финляндской войны. Общее падение активности Политбюро в феврале и локальный ее мартовский пик вполне объяснимы успешным завершением войны и последующим подписанием мирного договора.

График № 3. Участие в военных заседаниях членов Политбюро ЦК ВКП(б) Кагановича, Хрущева, Маленкова и Булганина (август 1939 – июнь 1941 гг.)

—^Каганович ----Маленков — — Хрущев •••••• Булганин

Но все же не менее пристального внимания заслуживают изменения интенсивности участия в военных заседаниях членов Политбюро, произошедшие в рамках альтернативной ситуации апреля– июля 1940 г. В предыдущих наших статьях отмечалось, что именно этот период был наиболее оптимальным из всех для проведения мобилизации в условиях, когда Германия и ее противники оказались максимально втянуты в широкомасштабные боевые действия на Западе, а вооруженные силы СССР после окончания «Зимней войны» находились на пике своей численности.

Однако графики военной активности членов Политбюро демонстрируют общее ее падение к маю 1940 г. Особенно заметно сокращение участия в совещаниях Ворошилова, что было вызвано его «мини-опалой» после неудач «Зимней войны» и последовавшей в мае отставкой с поста наркома обороны. Также резко упала активность Микояна, так и оставшаяся на минимальных значениях вплоть до начала войны. Но уже в июне 1940 г. происходит очередная «мобилизация» Политбюро. На уровень сентябрьской «военной тревоги» 1939 г. вернулись показатели активности Молотова, Жданова и Берии. Снижение присутствия Ворошилова и Микояна компенсируется активизацией Кагановича, Маленкова и Хрущева. Впрочем, и июньский пик активности оказался целиком заполнен все той же рутиной вопросов, значение которых исчезает на фоне возникшего шанса предотвратить катастрофу приближавшегося начала войны. Все те же решения о новых назначениях комначсостава Красной армии, о производстве новых видов вооружений, о закупках оборудования для военной промышленности и ни малейшего намека на необходимость хотя бы частичной мобилизации14. На этом этапе для нас важно зафиксировать изменения в уровне активности членов Политбюро и, особенно, привлечение Сталиным к обсуждению «второй группы активности» – Кагановича, Маленкова и Хрущева.

Наиболее понятной представляется «кардиограмма» военной активности сталинского Политбюро в альтернативной ситуации второй половины ноября 1940 г. – января 1941 г., когда неудача заключения нового договора с Германией должна была расставить все точки над «i», истолковав все сомнения в пользу скорейшей необходимости мобилизации. Количественные показатели участия в военных совещаниях «первой пятерки» в ноябре–декабре падают и незначительно увеличиваются для Молотова в январе 1941 г. Ту же картину мы наблюдаем и во «втором круге активности», включавшем Кагановича, Маленкова, Хрущева и Булганина. Иначе говоря, количественные показатели военной активности Политбюро никак не были связаны с альтернативой рубежа 1940–1941 гг.

События апреля–июня 1941 г. предоставили советскому во- енно-политическому руководству последний шанс, если не предотвратить, то хотя бы сократить ущерб от внезапного вторжения Германии. Но анализ деятельности членов Политбюро убедительно свидетельствуют, что возникший было в апреле «пик активности» обеих групп совершенно иссяк в мае, и лишь в последние три предвоенных недели эти показатели снова начали расти, но так и не достигли рекордных значений осени 1939 г.

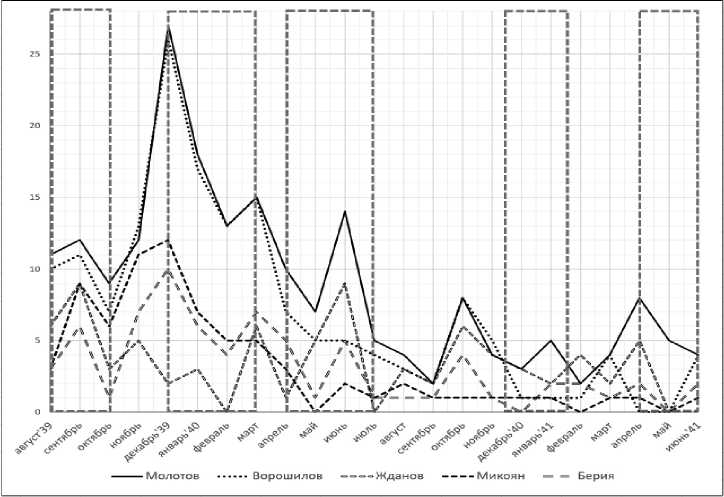

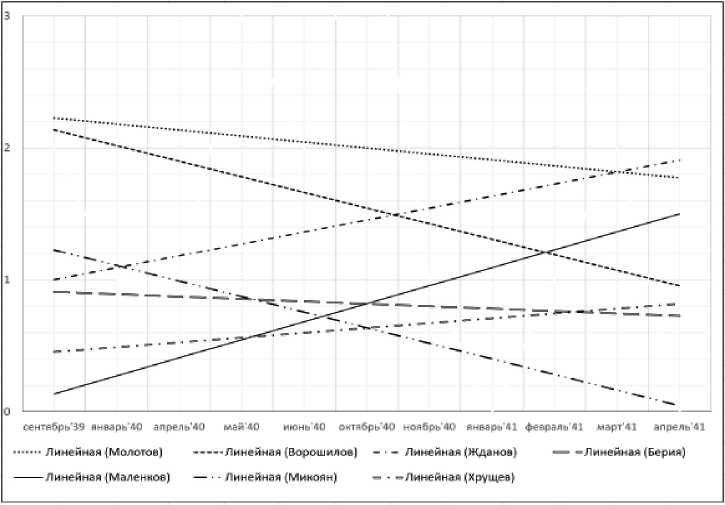

Анализ траекторий индивидуальной активности членов сталинского Политбюро (см. Графики № 4 и № 5) дает основания для еще одного весьма значимого вывода. Тренды участия членов Политбюро в военных заседаниях 1939–1941 гг. в полной мере соответствуют показателям военной активности Политбюро ЦК ВКП б) в целом (см. График № 1). Но куда значимее – индивидуальные различия этих трендов.

График № 4. Тренды индивидуальной активности членов Политбюро ЦК ВКП(б) в военных заседаниях в августе 1939 – июне 1941 гг.

(Молотов, Ворошилов, Микоян, Жданов, Берия)

----Линейная (Молотов)

-----Линейная (Микоян)

= = Линейная (Жданов)

.......Линейная (Ворошилов) = = Линейная (Берия)

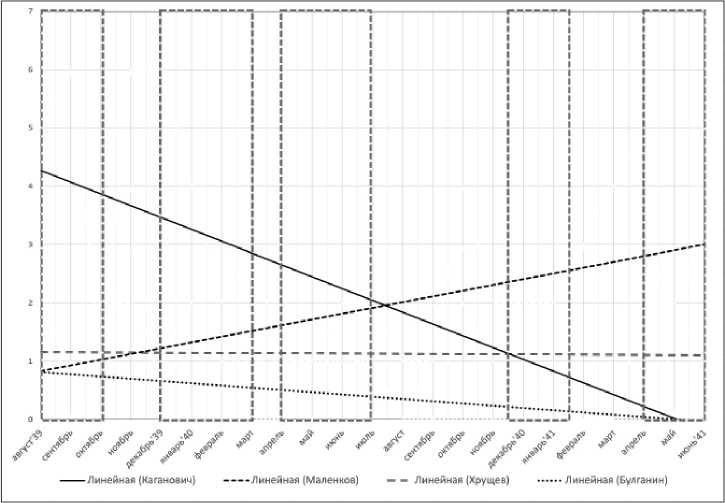

График № 5. Тренды индивидуальной активности членов Политбюро ЦК ВКП(б) в военных заседаниях в августе 1939 – июне 1941 гг. (Каганович, Маленков, Хрущев, Булганин)

График № 4 отражает снижение активности всех членов «первой пятерки», но нельзя не обратить внимание на характер этого тренда. Быстрее всего сокращалась степень участия в военных совещаниях наркома обороны Ворошилова и председателя Экономического совета Микояна. Но важно не только как, но и когда это происходило. В альтернативной ситуации апреля–июля 1940 г. Микоян уступает свое место сначала Жданову, а затем и Берии. То же самое происходит и с Ворошиловым в феврале–апреле 1941 г. Ко времени формирования альтернативной ситуации в апреле 1941 г. наиболее активными военными советниками Сталина из членов Политбюро наряду с неизменным Молотовым становятся Жданов и Берия.

Другими словами, Сталин отодвигает на второй план прежних своих военных советников, и приближает новых, чья степень вовлеченности в военную деятельность государства к моменту начала Второй мировой войны была несопоставимо менее значимой, а в случае с Берия – минимальнейшая. Эта же тенденция подкрепляется изменениями в активности второй группы. Участие в военных совещаниях Кагановича неуклонно сокращается, а в число фаворитов уверенно входит Маленков. И здесь вполне уместно говорить о «феномене Маленкова», ставшего единственным из членов сталинского “war think tank”, чей тренд военной активности неизменно повышался на протяжении августа 1939 – июня 1941 гг.

Обращает на себя внимание и стабильное, хотя и редкое, появление на военных совещаниях Хрущева, сохранившего свой начальный уровень активности на протяжении всего исследуемого периода. Необходимо вспомнить, что все это время он появлялся в Москве от случая к случаю, в прямом смысле наездами из Киева и к тому же не обладал каким-либо военным опытом и опытом военного управления. В совокупности эти особенности позволяют говорить о возрастании роли Хрущева в военных совещаниях, но не в качестве военного эксперта, а, скорее, как члена новой «команды», которую Сталин приблизил к себе в противовес своим давним соратникам, включая соратников по фронтам Гражданской войны.

В апреле 1941 г. на фоне «алармистского шторма» донесений советской разведки возник последний предвоенный пик «военной активности» членов Политбюро ЦК ВКП(б), когда самыми активными оказались Молотов, Жданов и Маленков. И если первые двое все-таки обладали определенным опытом решения «оборонных вопросов», то опыт Маленкова в этой сфере был ограничен пребыванием в составе Главного военного совета с июля 1940 г., что само по себе не могло обеспечить полноценного и успешного исполнения им экспертных функций. И, пожалуй, самым показательным в этом отношении следует считать резкое снижение активности Ворошилова, обладавшего самым большим и разнообразным военным опытом – и боевым, и управленческим. Осенью 1939 г. он – постоянный и непременный участник военных совещаний, а к июню 1941 г. – уже редкий гость в кабинете Сталина, а сокращение его участия в решении военных вопросов оказалось самым заметным и быстрым.

В качестве промежуточного итога мы можем зафиксировать фактическую замену Ворошилова Маленковым, что неизбежно снижало общий экспертный уровень сталинского “war think tank” накануне войны.

Статистика участия членов Политбюро в военных совещаниях, безусловно, позволяет получить общее представление об интенсивности работы политического сегмента сталинского «военно-аналитического центра», о влиянии ключевых фигур на процесс принятия решений и о возможном изменении их значимости. Но мы уже не раз обращали внимание на то, что совещания у Сталина, результаты которых оформлялись как решения Политбюро, были буквально перепол- нены малозначащими вопросами, не имевшими прямого отношения к обеспечению обороны страны. Как следует из воспоминаний Микояна, решения, принятые на совещаниях у Сталина, позднее оформлялись Маленковым как постановления Политбюро ЦК ВКП(б)15. (Эта практика находит свое подтверждение и в многочисленных несовпадениях в составе присутствовавших на заседаниях в кремлевском кабинете и перечнях утверждающих подписей на документах Политбюро).

Более того, приходится констатировать поразительный факт: самые важнейшие для обороны страны вопросы никогда не рассматривались отдельно от прочих, как правило, самых рутинных и заурядных.

И для того, чтобы определить степень участия членов Политбюро ЦК ВКП(б) в принятии действительно важных решений, был проведен анализ повесток и протоколов заседаний Политбюро ЦК ВКП(б), позволивший выделить 23 самых значимых с точки зрения подготовки к войне совещания в кабинете Сталина и определить состав их участников из числа членов Политбюро, а также изменение интенсивности их участия. Полученные результаты представлены в Диаграмме № 2.

Диаграмма № 2. Участие членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК ВКП(б) в решении важнейших «оборонных вопросов» (сентябрь 1939 – апрель 1941 гг.)

Полученные количественные данные особенно показательны в сравнении с данными общего участия членов Политбюро в военных совещаниях. Первое, что следует отметить, это изменение состава самой активной группы – наряду с Молотовым и Ворошиловым важнейшие вопросы обороны чаще всего обсуждал и Жданов. Показатели их активности также в 2-2,5 раза превысили показатели следующей группы. Не менее важным представляется и изменение состава второй группы: если Берия сохранил свою активность, то Микоян ее явно снизил, и его место занял Маленков. Из числа активных участников выбыл и Каганович, а Булганин, Андреев и Калинин вообще не привлекались для обсуждения наиболее значимых «оборонных вопросов». Графическое выражение этих тенденций в виде трендов (см. График № 6) позволяет обнаружить изменение степени участия членов Политбюро ЦК ВКП(б) в их обсуждении.

График № 6. Участие членов Политбюро ЦК ВКП(б) в обсуждении важных «оборонных вопросов» (1930 – 1941 гг.)

В целом, графическое выражение трендов отражает все то же резкое снижение активности в обсуждении важных военных во- просов Ворошилова и Микояна. Самым же заметным стало, пусть не такое резкое, но значимое снижение активности Молотова. На этом фоне еще ярче выделяется увеличение показателей Маленкова и Жданова, как и постепенный рост активности Хрущева. Эти тенденции дают основания для твердой фиксации изменений, произошедших в окружении Сталина в 1939–1941 гг. По мере приближения войны Сталин начал постепенно менять круг своих соратников, привлеченных к обсуждению «оборонных вопросов», включая важнейшие из них. Из числа активных участников военных заседаний быстро выбыл Каганович, до минимума было ограничено участие Микояна, резко упала активность Ворошилова. Жданов быстро становился все более заметной фигурой и одновременно в этот круг входили представители молодого поколения – Маленков и Хрущев.

“War Think Tank” без формализма

В целом можно говорить, что в последние предвоенные месяцы Сталин начал менять состав политического сегмента своего “war think tank”. Наиболее опытная его часть стала дополняться, а потом и замещаться молодыми и недостаточно сведущими в военных делах членами Политбюро. И в этом можно было бы увидеть некоторую предпосылку ошибочности принимаемых решение, а, в конечном счете, неспособность использовать шансы возникавших одна за другой альтернативных ситуаций. Но все же истинная причина кроется в другом. Наличие опыта решения военно-политических вопросов не являлось для Сталина определяющим фактором в формировании состава заседаний, обсуждавших ключевые военные решения. Для понимания этого достаточно обратиться к составу участников заседаний, в ходе которых принимались решения по изменению состава, структуры и численности Красной армии накануне войны (см. Таблицу № 1).

Таблица № 1. Участие членов Политбюро ЦК ВКП(б)

в обсуждении вопросов состава, структуры и численности Красной армии (сентябрь 1939 – апрель 1941 гг.)

|

о СП °} гЧ |

О СО ^ |

о гч гм |

о М3 чо |

о о гЧ чо гЧ |

гЧ см см |

гЧ см 'Z см |

гЧ ^ ОО |

гЧ ГП (N |

|

|

Молотов |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

|

Ворошилов |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

||

|

Микоян |

1 |

1 |

1 |

|

Берия |

1 |

1 |

1 |

||||||

|

Жданов |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

||

|

Хрущев |

1 |

1 |

1 |

||||||

|

Маленков |

1 |

1 |

1 |

1 |

|||||

|

Каганович |

1 |

||||||||

|

Вознесенский |

1 |

На протяжении всего периода 1939–1941 гг. подобные вопросы обсуждались 9 раз. Постоянными участниками этих обсуждений в период сентября 1939 – июня 1940 гг. были только два члена Политбюро – Молотов и Ворошилов. Дважды к ним присоединялись Микоян и Жданов. Но затем после необычайно многочисленного совещания 16 октября 1940 г. состав кардинально изменился: теперь вместе со «старожилами» Молотовым и Ворошиловым вопросы численности Красной армии обсуждали Жданов, Маленков, Берия и Хрущев. Вряд ли Сталин в феврале 1941 г. привлек Маленкова и Хрущева к обсуждению проблем численности и структуры Красной армии из-за их экспертных способностей. Точно также не стоит искать причины отсутствия Молотова и Ворошилова на совещании 25 февраля 1940 г., обсуждавшем реорганизацию ВВС Красной армии, в недостатке их знаний и опыта в этой области.

Другим примером того же явления может служить состав двух совещаний, в ходе которых решался вопрос о переменах в составе высшего командования Красной армии. 7 мая 1940 г. новый нарком обороны С.К. Тимошенко был назначен на заседании с участием Молотова, Ворошилова и Жданова. Но почему 14 января 1941 г. назначение Г.К. Жукова начальником Генерального штаба произошло в составе совещания, где вместо Ворошилова оказался Маленков? По той причине, что он лучше разбирался в функциях начальника Генштаба, но недостаточно в обязанностях наркома обороны? Думается, что причина была совершенно иной.

Окончательно к этому выводу заставляет прийти анализ состава участников обсуждения важнейшего документа – «Соображений об основах стратегического развертывания Вооруженных сил СССР на западе и на востоке на 1940 и 1941 гг.». 5 октября 1940 г. он был рассмотрен на заседании в кабинете Сталина при участии Молотова, Ворошилова, Жданова, Берии и Хрущева. Этот факт подтверждается не только записями в журнале посещений, но и сохранившимся упоминанием об этом в «Докладной записке наркома обороны СССР Тимошенко и начальника Генштаба Красной армии Мерецкова в ЦК ВКП(б)…» от 14 октября 1940 г.: «Докладываю на Ваше утверждение основные выводы из Ваших указаний, данных 5

октября 1940 г., при рассмотрении планов стратегического развертывания вооруженных сил СССР на 1941 год»16.

План Наркомата обороны представляли работники Генштаба Красной армии: его начальник Мерецков и непосредственный исполнитель – заместитель начальника ГШ КА Ватутин. Руководство наркомата представляли нарком и его заместители (см. Таблицу № 2).

Таблица № 2. Участники совещания в кремлевском кабинете

Сталина 5 октября 1940 г.

|

Участник совещания |

Должность |

Время входа-выхода |

|

|

1 |

Ворошилов К.Е. |

председатель КО при СНК СССР |

16.10–20.00 |

|

2 |

Молотов В.М. |

член Политбюро ЦК ВКП(б) |

16.15–20.00 |

|

3 |

Тимошенко С.К. |

нарком обороны |

16.15–19.50 |

|

4 |

Мерецков К.А. |

начальник ГШ КА |

16.15–19.50 |

|

5 |

Ватутин Н.Ф. |

зам. начальника ГШ КА |

16.20–19.35 |

|

6 |

Буденный С.М. |

зам. наркома обороны |

16.40–20.00 |

|

7 |

Кулик Г.И. |

зам. наркома обороны |

16.40–20.00 |

|

8 |

Хрущев Н.С. |

член Политбюро ЦК ВКП(б) |

19.15–20.00 |

|

9 |

Жданов А.А. |

член Политбюро ЦК ВКП(б) |

19.15–20.00 |

|

10 |

Берия Л.П. |

канд. в члены Политбюро ЦК ВКП(б) |

19.25–20.00 |

Зафиксированное время присутствия участников заседания в кабинете Сталина (см. Таблицу № 2) дает основания полагать, что обсуждение «Соображений об основах стратегического развертывания…» происходило с 16.15 до 19.50 – в период, когда там находилось руководство наркомата обороны и Генерального штаба. Но Хрущев, Жданов и Берия появились в кабинете Сталина только спустя три часа после начала доклада штабными плана Наркомата обороны и, как результат, могли представить свое мнение лишь в последние 25-35 минут обсуждения. Это обстоятельство дает основания полагать, что участие последних из прибывших членов Политбюро было, как минимум, не слишком значимым для Сталина.

Не удалось обнаружить и какую-либо взаимосвязь между численностью присутствовавших на совещаниях членов Политбюро и значимостью обсуждавшихся вопросов. Так, необходимость увели- чения численности Красной армии на 0,5 млн человек обсуждалась 1 сентября 1939 г. Сталиным с участием всего 4 членов Политбюро, а через два дня проблему призыва на военную службу всего лишь 8 524 человек для подъема приписного состава частей ВНОС четырех военных округов обсуждало уже 7 членов Политбюро во главе со Сталиным17. Решение об усилении Красной армии за счет создания новых формирований, но без увеличение ее штатной численности обсуждало 16 октября 1940 г. самое многочисленное совещание, включавшее 9 членов Политбюро, но важнейший вопрос «О проведении учебных сборов военнообязанных запаса…» численностью 975 870 человек 8 марта 1941 г. приняло всего 6 членов Политбю-ро18.

Все эти факты позволяют прийти к главному выводу – состав политического сегмента сталинского «военно-политического центра» не имел самостоятельного и существенного значения для принятия военных решений. Все члены Политбюро ЦК ВКП(б), включая «тяжеловесов» Молотова и Ворошилова, играли исключительно декоративную роль.

Основанием для этого утверждения может служить и тот факт, что участие в принятии решений даже Молотова не являлось абсолютно необходимым. Так, в его отсутствии Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило 25 февраля 1941 г. постановление СНК «О реорганизации авиационных сил Красной армии» – важнейший документ, заново установивший всю систему деятельности ВВС Красной армии в мирное и военное время19.

Не было Молотова и на заседании 6 июня 1941 г., в ходе которого Политбюро приняло важнейшее постановление «О видах государственных материальных резервов и плане накопления этих резервов на 1941 г.»20. По сути, это постановление касалось вопросов обеспечения армии всем самым необходимым в мирное время и в первые месяцы войны, отражая представления высшего советского руководства о характере, масштабах этой войны и сроках ее возможного начала.

Решения, принятые Политбюро ЦК ВКП(б) примечательны еще и необычайным способом их оформления. Для данного исследования большое значение имеет особенность «сталинского делопроизводства», заключавшаяся в том, что состав присутствовавших на заседании и утвердивших решения, как правило, оказывался разным. Один из самых поразительных примеров тому – самое многочисленное обсуждение «оборонных вопросов» на заседании 16 октября 1940 г. В кабинете Сталина присутствовало 9 человек, представлявших политическую часть “war think tank” (Сталин, Ворошилов, Молотов, Жданов, Каганович, Маленков, Вознесенский, Берия и Микоян), что вполне соответствовало важности повестки. Пункт 220 был отведен вопросу «О мерах по усилению Красной армии» и решению, сохранив штатную численность армии в 3 574 705 человек, усилить ее мощь за счет формирования 17 новых артиллерийский полков, 4 артдивизионов, 20 пулеметно-артиллерийских моторизованных бригад, 1 мехкорпуса, 20 отдельных танковых бригад и реорганизации 6 авидесантных бригад21. Но на протоколе решения Политбюро оказались автографы лишь Сталина, Молотова, Воро-шилова22.

Деятельность сталинского Политбюро предвоенного периода буквально переполнена подобными примерами. Уже упоминавшееся решение Политбюро ЦК ВКП(б) от 25 февраля 1941 г. о реорганизации авиации Красной армии было принято Сталиным, Ждановым, Маленковым, Берией и Хрущевым, но протокол оказался подписан первыми тремя и отсутствовавшими на заседании Ворошиловым, Микояном и Кагановичем23. Пожалуй, самым поразительным примером существовавшего порядка оформления принятых решений служит утверждение упоминавшегося выше проекта постановления СНК СССР «О проведении учебных сборов военнообязанных запаса в 1941 году». В заседании участвовали Сталин, Молотов, Жданов, Маленков, Хрущев и Ворошилов, но на первом листе проекта остались подписи лишь первых трех и… отсутствовавших Калинина и Андреева24.

Точно так же постановления от 6 июня 1941 г. подписаны Сталиным, Вознесенским, Маленковым, Ворошиловым, Микояном, Кагановичем и Берия, но на самом заседании в этот день присутствовали только первые трое, причем Вознесенский покинул кабинет вождя до появления всех остальных участников заседания. Судя по всему, подписи отсутствовавших на заседании членов Политбюро в очередной раз появились «задним числом» в процессе оформления протоколов.

Не меньшее удивление вызывает и состав участников обсуждения конкретных вопросов. Время пребывания в кабинете Сталина дает основание полагать, что 6 июня 1941 г. вопросы накопления государственных материальных резервов могли обсуждаться Сталиным с Тимошенко, Жуковым и Ватутиным с 20.55 до 23.00. Но почему только военные? И почему имевший прямое отношение к накоплению стратегических резервов нарком финансов Зверев покинул кабинет Сталина за пять минут до появления руководства наркомата обороны? Почему в обсуждении этих важнейших вопросов не принимали участия другие члены Политбюро – тот же Маленков, которому стоило для этого задержаться всего на 20 минут? И почему отсутствовал Молотов, долгие годы возглавлявший правительство и

Комитет обороны, в чьем прямом ведении были эти вопросы? Насколько военные участники совещания были сведущи в вопросах обеспечения промышленности стратегическим сырьем и почему в их обсуждении не принимали участия наркомы отраслей оборонной промышленности?

Ответ на все эти вопросы заключен в довольно простом объяснении: Сталин менее всего был озабочен соблюдением формальных и логических требований к организации работы своего «военноаналитического центра». Основанием для этого утверждения могут служить и другие особенности работы сталинского окружения. В исследуемый период существовала некая практика специализации членов Политбюро ЦК ВКП(б) на определенных сферах деятельности, превращавших их в своего рода кураторов этих сфер. Об этом вспоминал исполнявший накануне войны обязанности замнаркома государственного контроля И.В. Ковалев: «Во время работы в Наркомате госконтроля СССР мне довелось вплотную познакомиться с некоторым сторонами деятельности членов Политбюро ЦК ВКП(б)… Каждый член Политбюро отвечал за определенную от-расль»25. Так, Молотов и Жданов курировали создание военно-морского флота26. Подобный опыт, безусловно, должен был обеспечить определенную степень экспертности и повысить эффективность работы сталинского “war think tank”. Но анализ участия членов Политбюро в военных совещаниях выявляет весьма необычный характер этой «специализации».

Жданов, будучи членом Главного военного совета ВМФ, имел все основания и, более того, прямую обязанность участия в решении флотских вопросов. 17 сентября 1939 г. Политбюро рассматривало вопрос о подъеме на учебные сборы приписного состава ВМФ общей численностью 11 915 человек. Это заседание примечательно не только многочисленным составом Политбюро (Сталин, Молотов, Микоян, Каганович, Ворошилов, Берия и Жданов), но и тем, что кроме них не было никого из военных, включая и руководство Наркомата ВМФ, которому предстояло исполнять принятое решение27. Ситуация повторилась 2 октября 1940 г., когда Политбюро принимает решение о пунктах базирования флота в отсутствии и Жданова, и командования флота. 26 апреля 1940 г. в кабинете Сталина явно обсуждались какие-то важные вопросы развития флота: на заседании из военных присутствовали только моряки – нарком ВМФ Н.Г. Кузнецов, командующий Черноморским флотом Ф.С. Октябрьский начальник Главного политического управления ВМФ И.В. Рогов. Из членов Политбюро в совещании с руководством ВМФ участвовали только Сталин, Молотов и Берия. Жданова на этой встрече не было28. 27 февраля 1941 г. Жданов присутствует на заседании, где утверждалось постановление о переводе боевых кораблей в состав Северного флота, но его подпись на документе отсутствует. 9 апреля 1941 г. Политбюро принимает сразу семь постановлений (пункты 96-102, протокол № 30) по вопросам вооружения, строительства, испытаний и сдачи боевых кораблей различных классов. Жданов присутствует на этом заседании, но ни моряков, ни судостроителей среди приглашенных в кабинет Сталина опять не оказалось29. Из общего числа 19 заседаний, в которых принимали участие и нарком ВМФ Кузнецов, и начальник Главного штаба ВМФ Галлер, Жданов присутствовал на 11-ти30.

Отсутствие членов «военно-аналитического центра» на заседаниях, где принималось решение по вопросам, имевшим к ним самое прямое отношение, служит еще одним свидетельством формального отношения Сталина к проведению этих заседаний. Иначе говоря, решения принимались не в результате напряженных и коллективных «мозговых штурмов» приглашенных экспертов и специалистов, но как некоторый итог декоративной процедуры. Итог, предрешенный Сталиным.

«Никто к этому не был допущен…»

Вывод о декоративном характере заседаний сталинского «военно-политического центра» сам по себе настолько важен, что нуждается в дополнительном подтверждении. В качестве такового можно еще раз использовать статистические данные об участии членов Политбюро в расширенных военных совещаниях. Из приведенных в Таблице № 3 данных видно, что ни численность военных участников совещаний, ни продолжительность совещаний не влияли на представительство членов Политбюро, приглашенных на эти заседания, равно как и само содержание и значимость обсуждавшихся вопросов.

Таблица № 3. Участие членов Политбюро ЦК ВКП(б) в расширенных и длительных военных совещаниях в кабинете Сталина в августе 1939 – июне 1941 гг.

|

Дата совещания |

Число военных участников |

Длительность совещания, час. |

Число членов Политбюро ЦК ВКП (б) |

|

|

1 |

10.08.1939 |

16 |

3,5 |

4 |

|

2 |

3.11.1939 |

11 |

3,25 |

6 |

|

3 |

30.12.1939 |

10 |

5,3 |

2 |

|

4 |

15.01.1940 |

10 |

8,4 |

5 |

|

5 |

26.02.1940 |

11 |

3,55 |

3 |

|

6 |

10.04.1940 |

18 |

3,55 |

2 |

|

7 |

3.06.1940 |

23 |

3,1 |

4 |

|

8 |

15.07.1940 |

14 |

4,45 |

3 |

|

9 |

29.10.1940 |

10 |

3,55 |

2 |

|

10 |

16.12.1940 |

17 |

2,5 |

5 |

|

11 |

2.01.1941 |

16 |

2,15 |

2 |

|

12 |

22.02.1941 |

17 |

3,45 |

4 |

|

13 |

24.05.1941 |

19 |

3,1 |

1 |

|

14 |

11.06.1941 |

10 |

3,1 |

0 |

Степень этого участия являлась прямым показателем важности их мнения для принятия Сталиным военных решений. В данном случае речь идет о таких данных, как количество расширенных военных совещаний, их продолжительность и число членов Политбюро ЦК ВКП(б), принимавших участие в подобных совещаниях.

Приведенные данные достаточно убедительно свидетельствуют об отсутствии в деятельности сталинского «военно-политического центра» какого-либо устойчивого алгоритма участия членов Политбюро ЦК ВКП(б) в военных совещаниях. На самых длительных и многочисленных совещаниях их могло оказаться от одного до шести, а иногда – никого.

Сталин действительно был выше подобных формальностей. Этот вывод находит свое подтверждение и в немногих сохранившихся воспоминаниях о роли и функциях отдельных членов Политбюро ЦК ВКП(б). Об этой особенности сталинского управления прямо говорил Микоян: «Те, кто бывал в кабинете у Сталина, часто видели рядом с ним Молотова. Но, как правило, он сидел и молчал. Возможно, Сталин эту декорацию с присутствием Молотова делал для того, чтобы создать представление, что он никогда не решает важные вопросы один. Вот у него есть “правая рука”, – его тень – Молотов, и он с ним постоянно советуется».31 Декоративность участия в военных совещаниях «правой руки» Сталина подтверждается и воспоминаниями самого Молотова. В ходе своих знаменитых 140 бесед с писателем Ф.И. Чуевым, записанных в 1969–1986 гг.32, бывший в 1930-е гг. главой правительства и Комитета обороны ни разу не коснулся своего участия в решении военных вопросов в предвоенный период, равно как и в своих интервью Г.А. Куманеву, записанных в последние годы жизни33.

Практически то же самое приходится констатировать и в отношении других членов Политбюро – Микояна и Кагановича, в па- 164

мяти которых не осталось обсуждений важных военных вопросов в кабинете Сталина34. Парадоксальным исключением стали мемуары Хрущева. Не будучи самым активным участником военных совещаний – 8 место из 12 (см. Диаграмму № 1), – Хрущев тем не менее сохранил в своей памяти большое число различных сюжетов о деятельности советского руководства по подготовке к войне. Но даже в его описаниях не сохранилось ни одного военного совещания в кабинете Сталина35.

Это удивительное «белое пятно» в воспоминаниях сталинских соратников объясняется избирательностью человеческой памяти, ее способностью сохранять в пределах досягаемости наиболее значимые или эмоционально окрашенные события. Другое, более весомое, объяснение этому явлению заключается в жестком ограничении ролей и функций, а зачастую и информации, установленных Сталиным для своей «команды». В конце 1930-х гг. вопросы строительства вооруженных сил, развития военной промышленности и, в целом, подготовки к войне окончательно превратились в «детище» Сталина, очень ревниво относившегося к попыткам хотя бы проявить интерес к ним. Об этом вспоминал Хрущев, подчеркивая «как нетерпимо Сталин относится, если делается замечание по каким-нибудь вопросам вооружения и строительства Красной армии, потому что он считал, что это его детище, и что он один компетентен принимать решения»36. В данном случае Хрущев, несмотря на всю свою предвзятость, продиктованную сохранившейся до конца дней глубокой неприязнью к Сталину, весьма точно подметил суть отношения советского вождя к своему невоенному окружению в решении дел военных. В результате установленных ограничений в его окружении «сложилась такая практика: если тебе не говорят, то не спрашивай. Считалось, что эти вопросы знать не обязательно»37.

О другом проявлении все той же практики говорил Каганович: «Сталин тем и отличался, что не всегда раскрывал себя. Он не всегда раскрывал нам свои планы. Мы должны были догадываться. Часто, не раскрывая свои замыслы, он намекал: обратите внимание на такие-то узлы, обратите внимание на такое-то оформление… И все.»38. Об этой же манере Сталина вспоминал и нарком связи И.Т. Пере-сыпкин: «…Обычно до встречи со Сталиным было невозможно догадаться, с какой целью ты должен прибыть в Кремль»39. Другое свидетельство содержится в интервью наркома авиапрома А.И. Ша-хурина: «Действительно, когда, бывало, едешь к Сталину, никогда не знаешь, по какому вопросу вызван и какой вопрос возникнет в ходе доклада или беседы, а ответить всегда нужно было точно»40.

Практика ограниченного доступа к информации дополнялась и ограничениями функций. Ковалев, весьма проницательный ме- муарист, так описал этот принцип работы сталинского окружения: «Это был один из негласных законов, строго соблюдавшихся: если задание давал лично Сталин, то получивший задание и выполнивший его мог доложить своему начальнику только по разрешению Сталина». На практике это означало, что «деятельность членов Политбюро, даже в отрасли, которую каждый из них курировал, была ограничена. Их осведомленность зависела от Сталина - разрешит он что-либо узнать или не разрешит»41. Этому негласному правилу следовали все члены сталинской «команды». Хрущев, определяя их роль в принятии решений, вспоминал: «Что можно сказать о <_> членах Политбюро и правительства? Ближе всего к Сталину, в смысле принимаемых по тому или другому вопросу решений, стоял Молотов. Но это не его область^ На вопросы вооружения и подготовки Красной армии он влияния почти не оказывал»42.

И здесь же следует искать итоговое объяснение отсутствия в мемуарах сталинских соратников описания их участия в военных совещаниях. Не имея достаточно информации, постоянно опасаясь вызвать недовольство вождя, члены «военно-аналитического центра» вынуждены были ограничиваться символическим участием в обсуждениях. «После доклада государственного контролера начиналось обсуждение, - описывал одно из подобных совещаний Ковалев. - Сталин предлагал членам Политбюро высказываться. В памяти моей эти высказывания не отложились. Полагаю, потому что были, как правило, общими и не профессиональными»43.

Не удивительно, что, монополизировав область принятия решений по военным вопросам, Сталин естественным образом превратился в военного авторитета в глазах своего окружения. Каганович, например, считал основой этого участие Сталина в Гражданской войне: «Сталин, повторяю, видал виды, войну он знал лучше всех других руководителей (не считая, конечно, Ленина), и его опыт в Гражданской войне был колоссален»44.

Но особенно большое впечатление военные знания Сталина производили на новичков. «Тов[арищ] Сталин всегда много занимался и занимается сейчас вопросами обороны и вооружения Красной армии, - писал в своем дневнике только что назначенный наркомом тяжелого машиностроения В.А. Малышев. - Это, правда, известно всем. Но вот, что тов[арищ] Сталин интере суется буквально всеми “мелочами” вооружения, об этом, очевидно, многие не знают. <_> На одном из заседаний Комитета обороны тов[арищ] Сталин... сказал, что новая самозарядная винтовка имеет дефекты. - штык у нее тупой. приказал принести винтовку, подозвал несколько человек. и предложил посмотреть на штык. Действительно, заточка штыка была не совсем удачная и штык был туповат. Тов[арищ] Ста- лин тут же набросал чертежик штыка, отметил те места, где нужно заточить штык…»45.

В такой обстановке и при таком «распределении» функций Сталин без труда занял позицию мудрого и всезнающего военного руководителя, бесспорного лидера своего «военно-аналитического центра». Без особого труда ему удалось убедить свою «команду» – как политиков, так и военных – в собственном превосходстве и одновременно в том, что они не слишком много смыслят в военных вопросах. И там, на вершине военно-политического руководства, Сталину не нужны были советники и эксперты. «Обычно у него не появлялось внутренней потребности обменяться с кем-либо мнениями по вопросам военного характера, – вспоминал Хрущев. – Он был далек от этого, потому что, видимо, очень высоко ценил свои способности и низко оценивал их у других <…> Всеми этими вопросами Сталин занимался сам, и больше никто к этому не был допущен»46.

* * *

Исследование позволило прийти к нескольким важным выводам о структуре и роли политического сегмента сталинского “war think tank” накануне Великой Отечественной войны. Анализ статистики участия членов Политбюро ЦК ВКП(б) в военных заседаниях выявил устойчивый тренд на снижение этой активности на протяжении всего периода августа 1939 – июня 1941 гг. «Всплески» военной активности Политбюро в сентябре 1939 г. и в июне 1940 г., совпавшие с возникновением альтернативных ситуаций, оказались целиком заполнены рутинными вопросами обеспечения деятельности вооруженных сил. Не удалось обнаружить признаков коллективного поиска и обсуждения альтернативных решений ни в одной из альтернативных ситуаций.

Структура политического сегмента сталинского «военно-аналитического центра» была представлена четырьмя разными группами, отличавшимися степенью вовлеченности в обсуждение «оборонных вопросов». Первые две группы – Молотов, Ворошилов и Жданов, Микоян, Берия – превосходили по активности оставшиеся группы в несколько раз. Наиболее значимый результат анализа участия членов Политбюро в военных заседаниях состоит в том, что удалось обнаружить постепенное снижение активности первой группы, и повышение активности второй.

Одновременно был выявлен «феномен Маленкова», который, оставаясь до февраля 1941 г. вне состава Политбюро, стал единственным членом «военно-аналитического центра», чей тренд активности не снижался, а повышался на протяжении всего иссле- дуемого периода. Собственно, есть основания видеть в «феномене Маленкова» внешнее выражение процесса смены генераций внутри сталинского “war think tank” накануне войны, когда прежние и наиболее близкие соратники вождя (Молотов, Ворошилов, Микоян, Каганович) постепенно уступали свое место «выдвиженцам» (Жданов, Маленков, Хрущев).

Изменение уровней активности различных групп внутри сталинского «военно-аналитического центра» стало проявлением более глубинного процесса «деформализации» его деятельности, что, в целом, соответствовало общей тенденции изменений в высших органах политического руководства накануне войны. Отказ Сталина от какого-либо устойчивого алгоритма в деятельности своего “war think tank” сопровождался усиливавшимися ограничениями роли и функций его членов. На практике все они независимо от прежнего статуса превращались из экспертов и советников в простых, едва ли не в рядовых исполнителей воли вождя. Одновременно завершался и другой процесс, ставший зеркальным отражением первого: Сталин в глазах своей «команды» окончательно укрепился в статусе единственного настоящего военного авторитета. Именно этот нарратив стал вскоре наиболее частым объектом тиражирования в эго-источниках сталинского окружения.

Изменения структуры и роли политического сегмента сталинского «военно-аналитического центра» в реалиях 1939–1941 гг. означали уменьшение шанса адекватно и вовремя оценить альтернативность возникавших одна за другой ситуаций принятия решения, а значит и необходимости проведения мобилизации как единственного способа предотвратить надвигавшуюся катастрофу.

Список литературы Сталинское политбюро и подготовка к войне: 1939 - 1941 годы (опыт применения количественного подхода в альтернативной истории)

- Киличенков А.А. 1941 год: в поисках альтернативы // Новый исторический вестник. 2023. № 4 (78) С. 64–94.

- Киличенков А.А. Сталинский «военно-аналитический центр» накануне войны, 1939 – 1941 гг. (Теоретические и практические аспекты количественного исследования в альтернативной истории) // Новый исторический вестник. 2024. № 2 (80). С. 141–191.

- Макарова Н.Н. Социокультурный портрет сталинского Политбюро в домашнем интерьере (1934 – 1939) // Проблемы истории, филологии, культуры. 2006. № 16-3. С. 189–199.

- Фельдман М.А. Советская элита 1930-х гг.: проблема идентификации // Дискурс-Пи. 2021. Т. 18. № 4. С. 29–45.

- Хлевнюк О.В. Хозяин: Сталин и утверждение сталинской диктатуры. Москва, 2010. Хлевнюк О.В. Сталин: Жизнь одного вождя. Москва, 2015.

- Фицпатрик Ш. Команда Сталина: Годы опасной жизни в советской политике. Москва, 2021.

- Фицпатрик Ш. Команда Сталина: Годы опасной жизни в советской политике. Москва, 2021. С. 15, 16.

- Wheatcroft S.G. From Team-Stalin to Degenerate Tyranny // The Nature of Stalin’s Dictatorship: The Politburo, 1924 – 1953. New York, 2004. P. 79–107.

- Невежин В.А. Реакция советского руководства на полет Р. Гесса в Англию (май – июнь 1941 г.) // Исторический вестник. 2022. Т. XLI. С. 96–117.

- Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 166. Д. 614. Л. 87.

- РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 614. Л. 63–92.

- Хлевнюк О.В. Хозяин: Сталин и утверждение сталинской диктатуры. Москва, 2010. С. 427–429.

- Куманев Г.А. Говорят сталинские наркомы. Смоленск, 2005. С. 67.

- РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 625. Л. 41–88, 108–222; Д. 626. Л. 1–31.

- Куманев Г.А. Говорят сталинские наркомы. Москва, 2005. С. 68.

- 1941 год: Документы. В 2 кн. Кн. 1. Москва, 1998. С. 289.

- РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 613. Л. 134–135; На приеме у Сталина: Тетради (журналы) записей лиц, принятых И.В. Сталиным (1924 – 1953). Москва, 2010.

- Российский государственный архив новейшей истории (РГА-НИ). Ф. 3. Оп. 50. Д. 262. Л. 117–123; Д. 286. Л. 54; На приеме у Сталина: Тетради (журналы) записей лиц, принятых И.В. Сталиным (1924 – 1953). Москва, 2010.

- РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 645. Л. 5–13.

- РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 655. Л. 56–163.

- РГАНИ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 262. Л. 117–123.

- РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 632. Л.122.

- РГАСПИ. Ф.17. Оп. 166. Д. 645. Л. 2–51; На приеме у Сталина: Тетради (журналы) записей лиц, принятых И.В. Сталиным (1924 – 1953). Москва, 2010.

- РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 646. Л. 33.

- Куманев Г.А. Говорят сталинские наркомы. Смоленск, 2005. С. 306–307.

- Кузнецов Н.Г. Крутые повороты: Из записок адмирала [Электронное издание]. Москва, 1997. С. 21.

- РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 614. Л. 52. На приеме у Сталина: Тетради (журналы) записей лиц, принятых И.В. Сталиным (1924 – 1953). Москва, 2010.

- На приеме у Сталина: Тетради (журналы) записей лиц, принятых И.В. Сталиным (1924 – 1953). Москва, 2010.

- РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 614. Л. 222–224; Д. 645. Л. 52; Д. 649. Л. 92–98, 104–112, 115–121, 124–127; На приеме у Сталина: Тетради (журналы) записей лиц, принятых И.В. Сталиным (1924 – 1953). Москва, 2010.

- На приеме у Сталина: Тетради (журналы) записей лиц, принятых И.В. Сталиным (1924 – 1953). Москва, 2010.

- Куманев Г.А. Говорят сталинские наркомы. Смоленск, 2005. С. 158.

- Чуев Ф.И. Молотов: Полудержавный властелин. Москва, 1999.

- Куманев Г.А. Рядом со Сталиным: откровенные свидетельства. Москва, 1999. С. 7–18; Куманев Г.А. Говорят сталинские наркомы. Москва, 2005. С. 43–54.

- Микоян А.И. Так было: Размышления о минувшем. Москва, 1999. Каганович Л.М. Памятные записки рабочего, коммуниста-большевика, профсоюзного, партийного и советско-государственного работника. Москва, 2003; Чуев Ф.И. Каганович. Шепилов. Москва, 2001.

- Хрущев Н.С. Время, люди, власть: Воспоминания. В 4 кн. Кн. 1. Москва, 1999. С. 231–295.

- Хрущев Н.С. Время, люди, власть: Воспоминания. В 4 кн. Кн. 1. Москва, 1999. С. 285

- Хрущев Н.С. Время, люди, власть: Воспоминания. В 4 кн. Кн. 1. Москва, 1999. С. 273.

- Куманев Г.А. Говорят сталинские наркомы. Смоленск, 2005. С. 97, 98.

- Куманев Г.А. Говорят сталинские наркомы. Смоленск, 2005. С. 68.

- Куманев Г.А. Говорят сталинские наркомы. Смоленск, 2005. С. 197.

- Куманев Г.А. Говорят сталинские наркомы. Смоленск, 2005. С. 306, 307.

- Хрущев Н.С. Время, люди, власть: Воспоминания. В 4 кн. Кн. 1. Москва, 1999. С. 280.

- Куманев Г.А. Говорят сталинские наркомы. Смоленск, 2005. С. 306, 307.

- Куманев Г.А. Говорят сталинские наркомы. Смоленск, 2005. С. 93.

- Малышев В.А. «Пройдет десяток лет, и эти встречи не восстановишь уже в памяти» // Источник, 1997. № 5. С. 109.

- Хрущев Н.С. Время, люди, власть: Воспоминания. В 4 кн. Кн. 1. Москва, 1999. С. 269, 274–275.