Становление и состояние системы народного образования в Мордовском крае во второй половине XIX - начале XX в

Автор: Айзатов Руслан Рустамович

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: История образования

Статья в выпуске: 3 (60), 2010 года.

Бесплатный доступ

На примере мордовского края второй половины XIX - начала XX столетия раскрывается тема становления и развития системы народного образования в России. Тема рассматривается за длительный исторический период во взаимосвязи с социально-экономическими и политическими условиями, оказавшими непосредственное влияние на состояние школьной системы.

Культурное развитие, просвещение, школьное образование, воспитательный процесс

Короткий адрес: https://sciup.org/147136681

IDR: 147136681

Текст научной статьи Становление и состояние системы народного образования в Мордовском крае во второй половине XIX - начале XX в

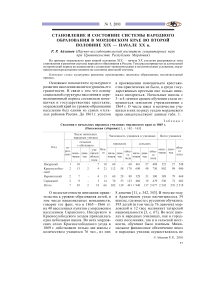

Основным показателем культурного развития населения является уровень его грамотности. В связи с тем что основу социальной структуры населения в дореволюционный период составляли помещичьи и государственные крестьяне, мордовский край по уровню образования населения был одним из самых отсталых районов России. До 1861 г. успехов в просвещении помещичьего крестьянства практически не было, а среди государственных крестьян оно только начинало внедряться. Начальные школы с 3- и 4-летним сроком обучения стали открываться земскими учреждениями с 1864 г. О числе школ и количестве учащихся в них по ряду уездов мордовского края свидетельствуют данные табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Сведения о начальных народных училищах мордовского края за 1865 г.

(Пензенская губерния) [1, с. 162—163]

|

Уезд |

Число начальных народных училищ |

Численность учащихся в училищах |

Всего учащихся |

|||||||||||

|

городских |

сельских с обучением |

Все го |

городских |

сельских |

маль чиков |

девочек |

обоего пола |

|||||||

|

маль чиков |

девочек |

учащихся обоего пола |

маль чиков |

девочек |

обоего пола |

маль чиков |

девочек |

обоего пола |

||||||

|

Инсарский |

1 |

10 |

- |

7 |

18 |

60 |

- |

60 |

461 |

27 |

488 |

521 |

27 |

548 |

|

Краснослобод-ский |

2 |

13 |

2 |

4 |

21 |

112 |

58 |

170 |

690 |

40 |

730 |

802 |

98 |

900 |

|

Наровчатский |

2 |

7 |

- |

4 |

13 |

60 |

28 |

88 |

329 |

51 |

380 |

389 |

79 |

468 |

|

Саранский |

2 |

9 |

- |

3 |

14 |

70 |

53 |

123 |

460 |

19 |

479 |

530 |

72 |

602 |

|

Итого |

7 |

39 |

2 |

18 |

66 |

302 |

139 |

441 |

1 940 |

137 |

2 077 |

2 242 |

276 |

2 518 |

О недостаточности внимания правительства к уровню образования детей, в том числе национальных меньшинств, говорит тот факт, что в 1865—1866 гг. на 40 населенных пунктов с мордовским населением Саранского, Инсарского и Краснослободского уездов приходилась одна небольшая школа. Во всех мордовских селах Краснослободского уезда в 1869 г. действовали только две школы с количеством учащихся 76 чел., из них

8 девочек [11, с. 342, 343]. В этом же году в Ардатовском уезде насчитывалось 34 школы, где вместе с русскими обучались 395 детей (в том числе 76 девочек) мордовской и 12 (все мальчики) татарской национальности [3, с. 67]. Во всех школах и народных училищах, как в городских поселениях, так и в сельской местности, обучение было платным. Минимальное финансовое обеспечение школ и народных училищ осуществлялось не

только по линии Министерства государственного имущества, городских и сельских обществ, церковных приходов, но и частными лицами, а также за плату учащихся.

Наряду со слабым развитием школьной сети на территории мордовского края нельзя не отметить наличие в середине 1860-х гг. большого числа действующих православных храмов, мечетей и молитвенных домов в населенных пунктах с преобладанием населения как русской, так и мордовской и татарской национальности (табл. 2).

Т а б л и ц а 2

Число населенных пунктов, православных храмов, мечетей, молельных домов по сведениям за 1859—1864 гг. [12]

|

Уезд |

Число населенных пунктов* |

Число православных храмов и мечетей** |

||||||

|

Всего |

В т. ч. по национальности |

Всего |

В т. ч. в населенных пунктах |

|||||

|

мордовских |

русских |

татарских |

мордовских |

русских |

татарских |

|||

|

Ардатовский |

221 |

60 |

152 |

9 |

91/ 1 |

23 |

68 |

1/ - |

|

Инсарский |

224 |

34 |

168 |

22 |

85/24 |

16 |

69 |

15/9 |

|

Краснослободский |

242 |

63 |

134 |

45 |

72/25 |

11 |

61 |

25/ - |

|

Наровчатский |

157 |

16 |

141 |

- |

81/- |

7 |

74 |

- |

|

Саранский |

191 |

14 |

166 |

11 |

89/9 |

6 |

83 |

8/1 |

|

Спасский |

122 |

52 |

69 |

1 |

54/ 1 |

22 |

32 |

|

|

Темниковский |

243 |

43 |

181 |

19 |

63/11 |

7 |

56 |

11/ - |

|

Всего |

1 400 |

282 |

1 011 |

107 |

535/71 |

92 |

443 |

61/10 |

* В число населенных пунктов с преобладанием русской национальности входят и городские поселения (10). В них насчитывается: в г. Ардатове 4 церкви; г. Инсаре 4; з. г. Шишкееве 2; г. Краснослобод-ске 5; з. г. Троицке 4; г. Наровчате 3; г. Саранске 16 и в пригороде Атемаре 2; г. Спасске 3 и 2 раскольничьи молельни; г. Темникове 6; з. г. Кадоме 6; Саровской пустыни 7.

** В числителе — число православных храмов, в знаменателе — мечетей и молельных домов.

Очевидно, что существовавшая тогда сеть школ и постановка воспитательного процесса в них определялись интересами и политикой прежде всего господствующего класса и церковнослужителей. Для рассматриваемого периода, как отмечает В. И. Первушкин, характерно было то, что самым значительным массово грамотным сословием, принимавшим непосредственное участие в педагогической деятельности не только в Пензенской, но и в большинстве великорусских губерний, было приходское духовенство [8].

Русский педагог К. Д. Ушинский, рассуждая о том, что дает современная ему система обучения инородцам, говорил: «...хуже, чем ничего: на несколько лет задержала естественное развитие дитяти; остается, правда, грамотность, лучше сказать, полу-грамотность, и то не всегда, и может пригодиться к тому, чтобы на полу-русском наречии написать какую-нибудь ябеду; душу же человека такая школа не развивает, а только портит» [3, с. 45].

Большой практический вклад в развитие школьного обучения мордовского, русского, татарского и прочих народов, проживавших на территории Нижегородской, Пензенской, Симбирской, Тамбовской и других губерний Центральной России, внес Илья Николаевич Ульянов. Будучи инспектором (1869 г.), а затем директором (1874 г.) народных училищ, он использовал и проводил в жизнь педагогические принципы основателей русской педагогической науки — Н. И. Пирогова, К. Д. Ушинского и других прогрессивных деятелей, считавших необходимым вести обучение нерусского населения на родном языке, добивался открытия национальных школ, ходатайствовал о подготовке учительских кадров из молодежи коренной национальности и т. д. За период деятельности И. Н. Ульянова количество школьников мордовской национальности в Симбирской губернии воз- росло с 870 чел. в 1869 до 1 826 чел. в 1886 г. В Ардатовском уезде эти цифры составили 395 и 1 464 чел. соответственно [3, с. 67, 94, 100]. Посещая школы, инспектор видел стремление нерусских народов к образованию, их способность к усвоению знаний. «В мордве заметна склонность к обучению, — говорил он, — а татарин от природы весьма любознателен и способен к изучению наук» [цит. по: 3, с. 27—28].

После отмены крепостного права с принятием курса на индустриальное развитие у царского правительства возникли многочисленные проблемы с обеспечением производства грамотными специалистами. В связи с этим оно вынуждено было менять свое отношение к организации и финансированию системы народного образования. Некоторое увеличение кредитов по линии Министерства народного просвещения дало возможность открыть ряд городских, средних общеобразовательных и промышленных учебных заведений. Подъем, хотя и довольно медленный, отмечался и в Пензенской губернии. Так, по данным на 1865—1866 гг., в губернии на 1 790 селений с населением около 1,2 млн чел. приходилось всего 17 городских и 218 сельских школ, а число учащихся в них составляло 1 047 (в том числе 253 девочек) и 6 081 (335 девочек) чел. соответственно. К 1889 г. эти цифры увеличились до 32 и 346 школ и до 3 149 (1 315 девочек) и 19 198 (2 054 девочек) чел. [1, с. 123—124].

В Тамбовской губернии в 1893 г. в 4 784 населенных пунктах с населением 2 923,3 тыс. чел. насчитывалось 1 512 учебных заведений, в которых обучалось 83 481 чел. (15 893 девочки), или 2,9 % от общей численности населения. Из общего числа школ 37 (с контингентом учащихся 5 281 чел.) находились в губернском городе, 107 (8 288) — в уездных городах и 1 368 школ (69 912 чел.) — в сельской местности. Среди учебных заведений, подведомственных дирекции народных училищ, были 3 городских, 42 уездных и приходских мужских и женских училища, 25 пансионов и школ частных лиц, городов и др., 14 образцовых мужских и женских сельских училищ, 534 начальные народные и 871 церковно-приходская школа. В них обучалось 64 321 чел. мужского и 13 892 чел. женского пола. Отметим также, что в общее число народных училищ по губернии не были включены татарские школы, которых к 1893 г. было 26. Из них 15 школ находились в Темниковском, 2 — в Спасском уезде с общим числом учащихся 1 178 чел. мужского и 148 чел. женского пола [6, с. 331, 333, 335].

Возможность более объективно отразить действительное положение образования городского и сельского населения мордовского края, показать грамотность населения по возрастным группам, национальной принадлежности и др. дают материалы Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. Как следует из их анализа, показатель грамотности населения достигает максимальных величин в возрастных группах 10—14 и 15—19 лет. По всем последующим возрастным группам он значительно ниже. Неодинаковыми были значения данного показателя у городского и сельского населения. Если в первом случае он в среднем равнялся 33,5 %, то во втором — только 10,8 %. Нужно отметить и тот факт, что по всем уездам края уровень грамотности мужского населения был выше, чем женского, и среди горожан (44,0 против 24,1 %), и среди сельских жителей (18,8 против 3,5 %).

Несмотря на некоторые положительные сдвиги, наблюдавшиеся в области образования конца XIX столетия, грамотность населения оставалась на очень низком уровне. Так, по данным переписи 1897 г., неграмотные в возрасте 9 лет и старше в дореволюционной Пензенской губернии составляли 85 % всего населения, а среди женщин — 96 %. Одна школа приходилась на 3 населенных пункта, тогда как одна церковь — на 2 селения. В губернии лишь 46,4 тыс. чел. имели образование выше начального. В основном это были выходцы из состоятельных слоев населения [10, с. 189—190]. Как и в целом по Российской империи, особенно много неграмотных было среди женщин. По данным проведенного в 1908—1913 гг. обследования, в 12 губерниях Европейской России неграмотность сельского населения составляла от 74,1 (Московская) до 95,2 % (Пензенская). Даже в Москве в 1912 г. 43,4 % женщин не уме ли читать и писать [13, с. 123]. В мордовском крае отмечался крайне низкий процент грамотного населения среди мордовского и татарского этносов. Это касалось как мужчин, так и, в еще большей степени, женщин (табл. 3).

Т а б л и ц а 3

Грамотность мужского и женского населения мордовского края (в распределении национальностей по родному языку), по данным переписи 1897 г. [7]

|

Национальность |

Всего населения |

В т. ч. грамотных |

||||||

|

мужчин |

женщин |

мужчин |

женщин |

|||||

|

Всего |

% от населения своей национальности |

% от населения края |

Всего |

% от населения своей национальности |

% от населения края |

|||

Городское и сельское население

|

Мордва |

141 033 |

149 709 |

18 462 |

13,1 |

3,6 |

2 547 |

1,7 |

0,4 |

|

Русские |

342 967 |

379 925 |

80 527 |

23,4 |

15,9 |

21 646 |

5,7 |

3,9 |

|

Татары |

21 713 |

26 781 |

3 281 |

15,1 |

0,6 |

2 244 |

8,3 |

0,4 |

|

Другие национальности |

717 |

668 |

281 |

39,1 |

0,05 |

166 |

25,2 |

0,03 |

|

Итого |

505 830 |

557 083 |

102 551 |

^^^^^в |

20,2 |

26 603 |

^^^^^в |

4,8 |

|

Мордва |

318 |

169 |

Городское 115 |

население 0,08 |

0,02 |

47 |

0,02 |

0,00 |

|

Русские |

29 418 |

33 165 |

12 961 |

3,7 |

2,6 |

7 939 |

2,1 |

1,4 |

|

Татары |

145 |

35 |

42 |

0,2 |

0,00 |

17 |

0,06 |

0,00 |

|

Другие национальности |

184 |

223 |

108 |

15,0 |

0,02 |

81 |

12,3 |

0,01 |

|

Итого |

30 065 |

33 592 |

13 226 |

^^^^^в |

2,6 |

8 084 |

в |

1,5 |

|

Мордва |

140 715 |

149 540 |

Сельское население 18 347 13,0 |

3,6 |

2 500 |

1,7 |

0,4 |

|

|

Русские |

313 549 |

346 760 |

67 566 |

19,7 |

13,3 |

13 707 |

3,6 |

2,5 |

|

Татары |

21 568 |

26 746 |

3 239 |

14,9 |

0,6 |

2 227 |

8,3 |

0,4 |

|

Другие национальности |

533 |

445 |

173 |

24,1 |

0,03 |

85 |

12,9 |

0,02 |

|

Итого |

475 765 |

523 591 |

89 325 |

^^^^^в |

17,6 |

18 519 |

в |

3,3 |

Анализ таблицы показывает, что основную часть грамотного населения и в городах, и в сельской местности составляли русские мужчины и женщины. По отношению ко всему населению грамотность мужчин мордовской национальности была в 4,4 раза, а татарской — в 25 раз ниже аналогичного показателя русского населения. Процент грамотности будет несколько выше, если рассматривать отношение грамотного населения к числу жителей той же национальности. Так, удельный вес грамотных среди муж чин русской национальности возрастет до 23,4 %, мордовской — до 13,1, татарской — до 15,1 %, среди женщин — до 5,7; 1,7 и 8,3 % соответственно.

Низкий уровень образования мордвы и татар объясняется тем, что все обучение детей в школах велось на русском языке при отсутствии какой бы то ни было национальной литературы и учебников. В церковно-приходских и мусульманских школах мектебе и медресе оно осуществлялось по религиозным книгам. Причем если среди грамотного татар- ского населения почти 100 % обучались на своем родном языке, то по отношению к жителям мордовской национальности это можно сказать только о 4 чел.

По официальным данным переписи 1897 г., из общего количества грамотных образование выше начального получили 3 910 чел., или 0,4 %, в том числе 3 772 чел. (1 248 женщин) русских, 16 (1 женщина) — мордвы и 4 чел. (2 женщины) татар [7].

В 1906 г. Министерством народного просвещения был выработан проект введения всеобщего обучения. Хотя закон о всеобщем обучении так и не был издан, основные начала министерского проекта 3 мая 1908 г. получили силу закона. С этого времени начался широкий отпуск средств на народное образование, стали планомерно открываться школы, имеющие своей конечной целью обеспечить доступность начального обучения для всего населения империи. Проведенной 18 января 1911 г. однодневной школьной переписью было зарегистрировано 100 295 начальных училищ для детей в возрасте от 8 до 12 лет. Из этих школ к ведению Министерства народного просвещения относились 59 682, Духовного ведомства — 37 922, прочих ведомств — 2 691 [11, с. 342, 343].

Данные земского обследования 1909—1910 гг. свидетельствуют о том, что грамотность населения в 24 из 50 губерний Европейской России не достигала и 20 %. Это справедливо и для ряда центральных губерний с коренным русским населением: Пензенской, Симбирской, Тамбовской [11, с. 342]. Так, в Пензенской губернии из общей численности населения 1 601,2 тыс. чел. учащихся было 54 752: 36 754 чел. русских, 5 234 — мордвы и 12 664 чел. татар. Из 956 школ 745 было русских, 96 — мордовских и 115 — мусульманских (татарских). Грамотных мужчин насчитывалось 169 662 чел. В этом числе абсолютное большинство — 132 728 чел., или 78,2 %, — составляли русские, 19 085 (1 982 чел. грамотных на русском языке) — татары и 17 849 чел. — мордва. По отношению к своей национальности показатели грамотности населения муж ского пола распределялись так: русские — 21,1 %, мордва — 14,3, татары — 47,8 % [4, с. 53, 60—62].

В Ардатовском уезде, по данным подворной переписи 1910—1911 гг., в общей численности населения насчитывалось 28 042 чел., или 24,9 %, грамотных мужчин и только 2 536 чел., или 2,2 %, грамотных женщин. 18 957 (55,9 %) семей имели в своем составе учащихся или грамотных (умеющих читать и писать). В школах обучалось 5 081 чел., в том числе 4 265, или 83,9 %, мальчиков и 816, или 16,1 %, девочек [5, с. 494]. В 1913 г. в Инсарском уезде, по данным подворной переписи крестьянского хозяйства, на 320 общин и 33 065 хозяйств с общим числом жителей 207 566 чел. приходилось 127 школ, из них 49 земских, 53 церковно-приходские, 20 татарских, 2 гражданские и по 1 школе ведомства Министерства просвещения, монастыря и частного лица. Несмотря на сравнительно большое число школ, учащихся в них оставалось минимальное количество — 5 637 (2,7 % от общей численности населения уезда) [9, с. 9, 110].

В целом на территории мордовского края по состоянию на 1914/15 учебный год насчитывалось 787 школ: 769 начальных, 9 семилетних и 9 средних. Общее число обучающихся в них детей равнялось 57 965 чел., в семилетних и средних школах — 3 300 чел. [2, с. 272]. Из 128,8 тыс. учащихся Пензенской губернии 120,6 тыс., или 94 %, посещали начальную школу [10, с. 190]. Как правило, семилетние и средние школы находились в городах, причем 7 — в Саранске.

Приведенные данные говорят о том, что большинство детей не имели возможности получить даже начальное образование. Слабая материально-техническая база, теснота, ветхость школьных зданий, по выражению А. Л. Киселева, «убивают не только жизнь учащего, но и душу его. Все лучшие стремления, все желание работать гибнут, сталкиваясь со всевозможными препятствиями» [2, с. 274, 275]. Отмеченный некоторый рост числа школьных помещений и количества учащихся не мог удовлетворить потребности развивающейся сельскохо- зяйственной, фабрично-заводской и ремесленной промышленности. Только в 20—30-х гг. XX столетия, на основе ряда принятых советским правительством декретов: «О школах нацменьшинств и обучении в этих школах на языках национальностей», «Об единой трудовой школе» и др. — стало возможным разрешение, хотя еще не в полной мере, проблемы обеспечения предприятий грамотными специалистами по отраслям производства.

СПИСОК

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

-

1. Двадцатипятилетняя деятельность земских учреждений Пензенской губернии. 1865— 1889 гг. — Пенза : [Б. и.], 1894. — 394 с.

-

2. Киселев, А. Л. Культурное строительство Советской Мордовии / А. Л. Киселев // Советская Мордовия. — Саранск, 1950. — С. 268—326.

-

3. Кузнецов, П. И. Н. Ульянов и просвещение мордовского народа / П. Кузнецов, В. Лашко. — Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1970. — 176 с.

-

4. Любимов, А. Е. Мордовское население Пензенской губернии, его прошлое и современное состояние / А. Е. Любимов // Краткий исторический очерк мордовского народа / под ред. Г. А. Полумордвинова. — Пенза, 1927. — С. 1—64.

-

5. Очерки истории Мордовской АССР. — Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1955. — Т. 1. — 576 с.

-

6. Памятная книжка Тамбовской губернии. Общий географический обзор Тамбовской губернии / сост. Н. С. Быстрицкий. — Тамбов : Губ. стат. ком., 1894. — 494 с.

-

7. Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. — СПб. : Центр. стат. ком. М-ва внутр. дел, 1899—1905. — Т. 30. Пензенская губерния. —1903. — 258 с. ; Т. 39. Симбирская губерния. — 1904. — 178 с. ; Т. 42. Тамбовская губерния. — 1904. — 256 с.

-

8. Первушкин, В. И. Губернские статистические комитеты и провинциальная историческая наука / В. И. Первушкин. — Пенза : ПГПУ, 2007. — 212 с.

-

9. Подворная перепись крестьянского хозяйства. Поуездные итоги. — Пенза : [Б. и.], 1913. — 250 с.

-

10. 50 лет в единой многонациональной семье народов СССР. Пензенская область в цифрах. — Пенза : Приволж. кн. изд-во, 1972. — 236 с.

-

11. Россия. 1913 год : стат.-док. справ. — СПб. : Ин-т российской истории РАН, 1995. — 416 с.

-

12. Списки населенных мест Российской империи. — СПб. : Центр. стат. ком. М-ва внутр. дел, 1859—1873. — Т. 30. Пензенская губерния. По сведениям 1864 г. — 1869. — 120 с. ; Т. 39. Симбирская губерния. По сведениям 1859 г. — 1863. — 100 с. ; Т. 42. Тамбовская губерния. По сведениям 1862 г. — 1866. — 186 с.

-

13. Харчев, А. Г. Брак и семья в СССР. — 2-е изд., перераб. и доп. / А. Г. Харчев. — М. : Мысль, 1979. — 367 с.

Поступила 24.06.10.