Становление логической операции классификации у дошкольников и младших школьников

Бесплатный доступ

Проведено исследование генезиса репрезентативного интеллекта детей 3 - 12 лет на примере становления логической операции классификации. Эксперимент проведён в аспекте Женевской школы генетической эпистемологии. Сравнивается деятельность репрезентативных систем на заданном участке развития интеллекта. Установлены проблемы, определяемые многостступенчатостью развития интеллекта, разделяемого активными фазами критических возрастов. Выявлена критическая фаза становления интеллекта, разделяющая дошкольный и школьный периоды в семь лет, как переходный период активного преобразования восприятия из образного в логическое. Методика исследования может быть использована для качественной диагностики интеллектуальных способностей детей.

Критический возраст, генезис, генетическая эпистемология, репрезентативный интеллект, классификация, диагностика

Короткий адрес: https://sciup.org/14899991

IDR: 14899991 | УДК: 159.9

Текст научной статьи Становление логической операции классификации у дошкольников и младших школьников

При анализе развития логического мышления у детей дошкольного и младшего школьного возрастов в ряде сёл Самарской области было обнаружено, что до 35% детей, готовящихся к поступлению в школу, не формируют простейшие логические структуры, необходимые для овладения школьной программой. Указанная проблема явилась основанием для проведения исследования процесса становления логической операции классификации у детей дошкольного и младшего школьного возрастов.

Методологическая база исследований, описанных в настоящей статье, ориентируется на Женевскую школу генетической психологии, основанную Ж.Пиаже. Интеллект, по Ж.Пиаже1, есть определённая форма когнитивного поведения, функциональное назначение которого - структурирование отношений между средой и организмом. Эта форма взаимодействия между субъектом и объектами, является производной от внешней предметной деятельности и в развитии предстает как совокупность интериоризированных обратимых операций, обладающих адаптивной природой. Ж.Пиаже выделяет в генезисе интеллекта ребёнка три периода: а) сенсомоторный; b) репрезентативный и с) операциональный. Становление операции классификации приходится на начало периода развития репрезентативного интеллекта и заканчивается в операциональный период.

° Бумагина Лариса Витальевна, дефектолог (клинический психолог), заведующая лабораторией педагогики раннего возраста «Фонда общественное здоровье». Самара.

Формальная логика является, согласно Ж. Пиаже, специфическим зеркалом реально совершающегося мышления2. Каков у ребёнка набор интериоризированных логических схем, таково и мышление. Генезис интеллекта выступает, таким образом, как фиксация стадий достижения соответствующих логических структур. Важность изучения становления элементарных логических структур, таких, например, как классификация следует из того, что процесс познания есть, по сути, непрерывная классификация и систематизация ребёнком результатов предшествующего интеллектуального опыта.

По определению Ж.Пиаже понятие « класс » психологически является не чем иным, как «выражением идентичности реакции субъекта по отношению к объектам, которые объединяются им в один класс»; логически это выражается качественной эквивалентностью всех элементов класса при его устойчивом содержании и конкретном объёме3.

Объём и содержание класса , основные элементы, которыми Ж.Пиаже характеризует логическую операцию классификации. Объём класса -совокупность объектов и явлений, структурируемых в данном классе. Содержание - совокупность отражённых в нём существенных свойств этих предметов и явлений.

Известно, что логическая операция объединения предметов в класс начинает формироваться, в норме, с появлением у ребёнка знакосимволической функции, приблизительно после полутора лет. Но в начальном периоде формиру- ется лишь содержательная составляющая класса, определяемая функцией обобщения4.

В данном исследовании детально прослеживается, как формируется логическая операция классификации у детей дошкольного и младшего школьного возрастов, воспитанников и учащихся общеобразовательных учреждений, проживающих в сёлах Самарской области. Для этого была использована методика, разработанная Ж.Пиаже и Б.Инельдер и описанная ими в книге «Генезис элементарных логических структур» По указанной публикации нами восстановлен экспериментальный материал и ход эксперимента.

Исходная методика Ж.Пиаже заключалась в том, что «испытуемых просили произвести свободную классификацию элементов, воспринимаемых тактильно-проприоцептивным путём, сводя её к двум совокупностям. При достижении дихотомии у испытуемых спрашивали о возможных изменениях критериев дифференцированных совокупностей». Контрольная группа воспринимала и классифицировала элементы зрительно. Результаты экспериментов по зрительной классификации в публикации не приведены. Прямое сравнение участия зрительной и тактильнопроприоцептивной систем при классификации не осуществлялось.

Экспериментальный материал , по описанию Ж.Пиаже, представлял собой набор 16 предметов из дерева: объёмные (шары, яйцевидные предметы, кубы и бруски) и плоские геометрические фигуры (овалы, диски, квадраты и прямоугольники). «Материал размещался в рамке, изображающей маленький домик, крышей и стеной которого служил кусок ткани. Испытуемый просовывал руки «под стену», чтобы последовательно ощупать все элементы»5. Если испытуемый прикасался не ко всем элементам, ему вкладывали эти элементы в руки. До осуществления свободной классификации испытуемых просили рассказать о плане такой классификации. После реализации классификации «домик» убирали для осуществления испытуемыми зрительного контроля. Оценку развития логических структур классификации Б.Инельдер и Ж.Пиаже выразили в виде трёх стадий, определяемых количеством используемых при классификации критериев: размер, форма, объём и симметричность предметов. С помощью указанной методики в Женеве было изучена способность к классификации у 350 детей в возрасте 4 - 12 лет.

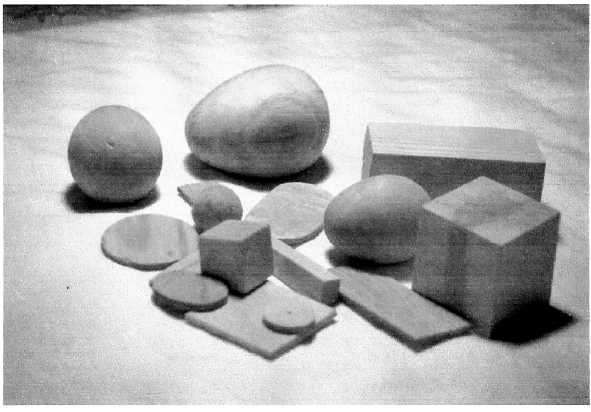

Методика настоящего исследования. Экспериментальный материал, воспроизведённый нами, был идентичен, использованному Ж.Пиаже (Рис.1). Методика эксперимента состояла из трёх блоков:

Ознакомление с экспериментальным материалом и инструкцией . На этой стадии одна группа испытуемых осуществляла ознакомление с 16 элементами экспериментального материала тактильно-проприоцептивным способом. Другая группа испытуемых, независимо от первой, знакомилась с этими элементами, зрительно воспринимая их. Экспериментальный материал располагался в открытой коробке и изучался без ограничения времени. В тактильно-проприоцептивном варианте на глаза ребёнка надевалась светонепроницаемая маска. Экспериментатор вкладывал испытуемому в руки фигуры экспериментального материала, если он к ним не прикасался. В зрительном варианте материал изучался исключительно визуально, без прикосновения к предметам. Ознакомление с материалом в том и другом случае сопровождалось последовательным, вербальным перечислением ребёнком исследуемых фигур. После ознакомления с экспериментальным материалом коробка накрывалась куском ткани.

Антиципация . В отличие от эксперимента Б.Инельдер и Ж.Пиаже, перед осуществлением классификации экспериментального материала испытуемым предлагалось не только рассказать о плане классификации, но и изобразить фломастером на бумаге предвосхищаемый результат. Предполагалось, что развитие операции классификации обеспечивается, в регуляции, комплексным действием как ретроактивных, так и антиципирующих процессов.

Свободная классификация. Свободная классификация производилась сведением дихотомией всего материала к двум или более совокупностям, например, по критериям, приведённым в таблице. По достижении дихотомии, экспериментальный материал собирался в одну коробку и у испытуемых спрашивали о возможных изменениях критериев классификации. На всех стадиях эксперимента в общении с испытуемыми использовался клинический метод беседы6.

Рис. 1. Экспериментальный материал

Таб.1. Пример дихотомии по одному из критериев экспериментальной совокупности фигур - «большие и малые»

|

Большие |

Малые |

||||||||||||||

|

Плоскостные |

Объёмные |

Плоскостные |

Объёмные |

||||||||||||

|

Прямолинейные |

Криволинейные |

Прямолинейные |

Криволинейные |

Прямолинейные |

Криволинейные |

Прямолинейные |

Криволинейные |

||||||||

|

н Су ст ст Су Я К |

В И В В Л ч о о1 ст с |

ч Су о |

В м о В СТ |

ст В В к ч ч ч Я СТ Су В |

vp |

0) со СТ \о О СТ =В |

ст Су а |

н Су СТ СТ су Я И |

В В в Л ч о о1 ст к |

ч Су о |

В м о В СТ |

ст В В Ч Ч ч Я СТ Су В |

Я vp И |

0) В со СТ \о О Я СТ =В |

ст Су а |

В тактильной версии испытывалось 146 участников, в зрительной версии - 123 участника. Возраст испытуемых с 3 до 12 лет. К эксперименту были привлечены и взрослые: 10 в тактильной версии, и 12 - в зрительной. Все испытуемые проживают в сёлах Самарской области (Борское, Богатое, Алексеевка, Просвет, Сергиевск).

Генетическое исследование включало не только анализ антиципации и осуществление непосредственно самой классификации, но и оценку эмоционального компонента: интереса к заданию, отношения к самому процессу классификации, стремления до конца продолжить работу, что в конечном итоге выразилось в формировании автором комплексной оценки развития структур классификации в виде пяти ступеней: 1 ступень -неспособность осуществить классификацию; 2 ступень - неудовлетворительная классификация; 3 ступень - удовлетворительная классификация; 4 ступень - хорошая классификация; 5 ступень - отличная классификация. Раскроем содержание введенных нами ступеней и некоторые фрагменты диалогов из клинических бесед.

-

1 ступень. Ребёнок безучастен к ситуации эксперимента, даже, если эксперимент оформляется

в игровом варианте, безразличен как к содержанию инструкции, так и к беседе в целом. Предлагаемый процесс деятельности его не интересует или он боится его осуществить. Слабо реагирует на обращение и вопросы экспериментатора, связанные с поставленной задачей. Возможны случаи полного неприятия её. В тактильнопроприоцептивной версии не всегда согласен надеть светонепроницаемую маску, может сорвать её. Быстро устаёт и отказывается от участия в эксперименте.

-

2 ступень. К содержанию задачи, процессу деятельности, результату ребёнок практически индифферентен. Предложение экспериментатора «ознакомиться с предметами, найти «похожие или различные фигуры» ребёнок встречает с некоторым интересом, правда кратковременным. В зрительной версии эксперимента переключает внимание на различные предметы, не относящиеся к эксперименту, чешется, зевает, сползает со стула.

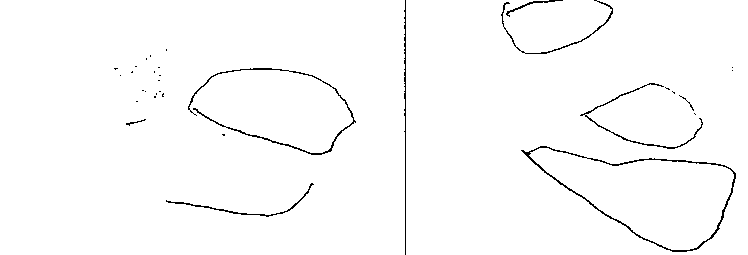

Вербальный запас беден. При антиципации не может выделить какой-либо критерий классификации. Изображает совокупности со смешанными критериями или фигурные совокупности. В клас- сификации строит смешанные по критериям совокупности или делит экспериментальный материал «поровну». В отдельных случаях вербально формулирует один критерий и осуществляет классификацию из восьми элементов. «Наводящие» вопросы экспериментатора, связанные с оказанием помощи в классификации, он «не замечает», даёт поспешные, импульсивные ответы, чаще всего имеющие отношение к побочным ассоциациям, ожившим в памяти при беседе с экспериментатором.

Старания экспериментатора в клинической беседе помочь ребёнку сосредоточиться на задаче, выделить объекты и критерии классификации, определить последовательность действий не всегда приводят к результату. Готов, если ему предложат, прекратить работу. По ходу работы нуждается в постоянном поощрении за любые, даже самые малые, проявления действий, и в этом случае доводит эксперимент до конца. Приведём пример беседы с испытуемым 2 ступени развития классификации.

С.А. (4 г. 5 мес.). Экспериментатор предлагает ребёнку поиграть в «День и ночь», предъявляя светонепроницаемую маску. Ребёнок надевает маску и начинает знакомиться с предметами, ощупывая их. Явно испытывает недостаток перцептивных ощущений, поднося фигуры к лицу, как бы пытаясь рассмотреть их. Из терминов, близких к научным, называет лишь две из 16 фигур.

«День! Снимай маску!» Фигуры накрываются непрозрачной тканью. «Много предметов я тебе давала? - Да. Были среди них похожие? - Да, там были колесо и мячик. А были различные? - Да, ещё и камень.

«Вот, смотри, у меня есть две коробки, как домики. Вот в эти коробки будем раскладывать фигуры. В одну похожие друг на друга фигуры; и в другую похожие между собой. Но прежде, чем раскладывать фигуры, попробуй нарисовать, как ты будешь это делать». Перед испытуемым кладут разделённый на две части лист бумаги, символизирующий коробки, и фломастер. Экспериментатор, указывая на левую часть листа: «Какие фигуры ты положишь сюда, чтобы они были похожими между собой?» Зажав фломастер в кулачок правой руки, и держа его перпендикулярно плоскости листа, начинает рисовать округлый предмет, придерживая пальцем лист.

«Молодец! Ещё похожую фигуру положишь в этот домик? - Нет, (стучит фломастером по столу). Экспериментатор, указывая на правую половину листа. «А сюда, ты какую фигуру положишь?

Рис. 2. Антиципация классификации экспериментального материала. 2 ступень развития классификации

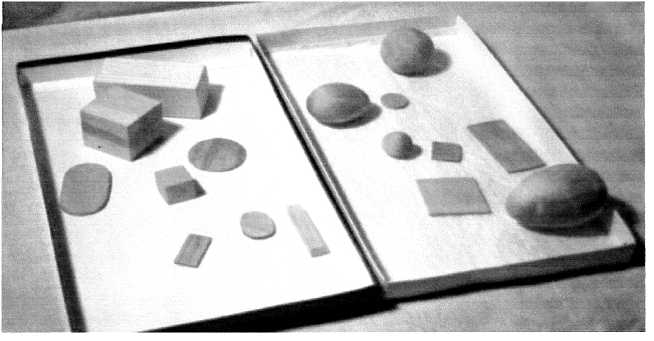

Рисует справа два округлых предмета (Рис. 2). «Что это? - Камень. А это что? (Экспер. указывает на второй округлый предмет). - Камень. (Экспер., указывая на левую половину листа). А что у тебя здесь? - Камень. Сколько же камней было у меня вместо фигур? Ты хочешь нарисовать ещё что-то? (Испыт. рисует справа округлый предмет, а слева дугу). Они похожи? (Указывая на новые изображения). А это что ты нарисовал? (Справа). - Машина. А здесь что такое? - Это буква. А ты ощупывал буквы и машину? Разве я тебе такие фигуры давала? - Да». «Ну что ж! Закрывай колпачком фломастер. Ставь его в стакан. Наступает «ночь»! Надевай маску! (Испыт. надевает маску). (Экспер. кладёт перед ребёнком две пустые коробки, а между ними коробку с экспери ментальным материалом, предлагая ощупать каждую коробку в отдельности)». «А сейчас ты будешь раскладывать фигуры в две пустые коробки. В каждую коробку разложи одинаковые между собой фигуры. (Испыт. пытается подглядеть из-под маски на то, что перед ним лежит). Распределяет элементы произвольно, не выделяя критерии классификации, обусловливая построение совокупностей тем, в какой руке лежит фигура: если в правой руке, то в правую коробку, если в левой, то в левую коробку. Результат классификации представлен на рис. 3.

-

3 ступень. Ребёнок заинтересовывается содержанием инструкции экспериментатора «найти схожие предметы», и пытается осуществить практические действия, но при затруднениях актив-

- ность значительно снижается. В преобладающем большинстве случаев нуждается в дополнительном повторении инструкции, разъяснении задания. Владеет небольшим объёмом простейших

житейских понятий об экспериментальном материале, и тремя-четырьмя научными понятиями классифицируемых объектов. Осуществляет взаимно-однозначное соответствие.

Рис.3. Результат спонтанной классификации в виде смешанной совокупности без определения критерия. 2 ступень развития классификации

Антиципирует классификацию по содержанию с одним критерием. Антиципация не всегда соответствует осуществляемой классификации. Пытается обосновать вербально выполненные действия в ходе классификации. Осуществляет дихотомию из шестнадцати фигур экспериментального материала по одному критерию. По ходу беседы в эксперименте ребёнок постоянно нуждается в наводящих вопросах взрослого и в прямой практической помощи. Некоторые дети помощь принимают охотно, некоторые не принимают. Ошибки при антиципации и классификации самостоятельно не замечает. При вопросе: «Ты всё сделал правильно? Не ошибся?», обычно отвечает: « Всё правильно». В отдельных случаях возможно исправление ошибок с помощью наводящих вопросов.

-

4 ступень. Предлагаемые ребёнку инструкции сразу его заинтересовывают. Понимает задание без дополнительных разъяснений, хотя иногда ему требуется услышать его повторно, или через наводящие, побуждающие приёмы и вопросы. В целом проявляет положительное эмоциональное отношение к заданию, выполняет его охотно. Антиципирует, выделяя не более трёх критериев, но, не всегда согласовывая содержание изображаемых совокупностей с их объёмом. Испытуемый устойчиво дихотомирует две совокупности из 16 элементов по двум критериям. Способен дискутировать о выборе критерия. В вербальном запасе обнаруживаются научные термины, например, «шар», «прямоугольник» «квадрат», «овал». Ошибки антиципации и классификации может заметить и сам, но большей частью с помощью взрослого, с его помощью их и исправляет.

-

5 ступень. Инструкции к классификации и экспериментальный материал заинтересовывают ребенка, что видно по его поведению и мимике.

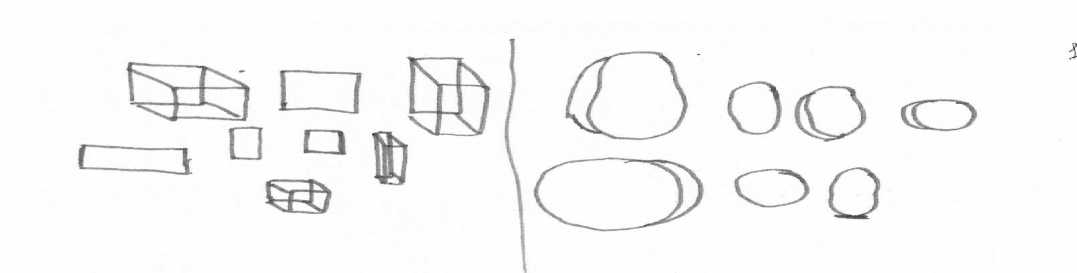

Ребенок понимает поставленную перед ним задачу, не нуждается в повторении ее условий и разъяснении. Положительное эмоциональное состояние сохраняется в процессе всего эксперимента; ребенок проявляет удовольствие, когда находит правильные ответы, стремится продолжить работу, ошибки исправляет самостоятельно. Антиципируя, выделяет по содержанию 4 критерия, пытается изобразить в рисунке объёмные фигуры и согласовать содержание класса с его объемом. Классифицирует, не менее чем по трём критериям из 16 фигур. Может вербально обосновать свое решение о выборе критерия.

Пример фрагмента диалога:

М.А. (11 лет 4 мес.) . При ознакомлении с экспериментальным материалом в тактильнопроприоцептивном варианте пытается в назывании фигур выделить некоторые признаки классификации: «плоский маленький овал», «форма яйца, только маленькая», «квадраты объёмные» и т.п. Но запас научных терминов всё еще не богат. Правильно называет 1 0 фигур из шестнадцати. Антиципирует по 4 критериям: форма, размер, объем, симметричность (Рис. 4), но не согласовывает полностью объём класса с его содержанием. (Изображает 8 прямолинейных, и 7 криволинейных трехмерных фигур из шестнадцати).

«Ты помнишь; сколько всего было фигур? (Считает). - Забыла одну. (Так и не вписывает в правую часть листа большой круг). Уверенно классифицирует 16 фигур по критерию «объём» (Рис.5), с формулировкой этого критерия: « Все тут толстые – объёмные, а в правой коробке – все плоские ». На вопрос экспериментатора: «А могла бы ты разделить как-нибудь иначе? - легко разделяет вновь собранную совокупность по критерию «симметрия».

Рис. 4. Антиципация классификации экспериментального материала. 5 ступень развития классификации

Рис. 5. Результаты спонтанной классификации по критерию «объём». 5 ступень развития классификации

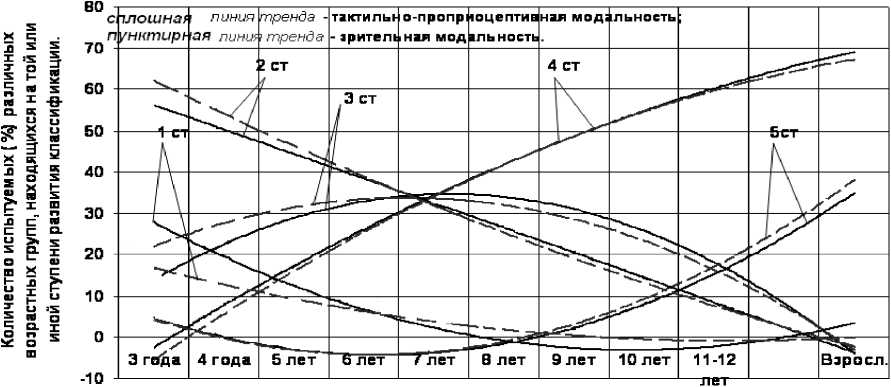

Обсуждение результатов эксперимента. На первый взгляд, из условий постановки эксперимента, кажется очевидным, что результаты классификации, осуществляемые при участии зрительной репрезентативной системы, будут более эффективными, чем при использовании тактильно-проприоцептивной системы, обладающей сук-цессивным характером восприятия. Действительно, преимущество симультанного восприятия кажется бесспорным в зрительном варианте, а тактильная классификация предполагает быть дли тельной по времени, а то и вовсе невозможной при большом количестве объектов, содержащихся в экспериментальном материале. Однако эксперимент выявил отличные от подобных представлений результаты и позволил выдвинуть гипотезу о равноценности результатов участия репрезентативных систем в становлении логической операции классификации, начиная с возраста 7 лет. Динамика становления операции классификации с возрастом представлена, диаграммой (рис.6).

Возраст испытуемых групп

Рис. 6. Сравнительная диаграмма участия тактильно-проприоцептивной и зрительной репрезентативных систем в становлении классификации (по аппроксимированным результатам)

Как следует из диаграммы, на одной и той же ступени развития классификации могут находиться испытуемые различных возрастных групп. Так, например, на первой ступени развития нахо дятся испытуемые от трёх до семи лет. Около 5% шестилетних всё ещё находятся на этой ступени, обнаруживая интеллектуальную ретардацию. К семи годам мы уже не наблюдаем детей на этой ступени развития.

На второй ступени находится максимальное число 3-х летних детей (55% - 63%). На этой ступени, по прогнозу аппроксимирующих трендов (R2 = 0,76 - 0,86), можно наблюдать даже 11 - 12 летних детей с интеллектуальной ретардацией. Максимум, принадлежащих третьей ступени развития , относится к семилетним детям (33%); с разной степенью вероятности к этой ступени относятся, как дети 3 - 6 лет, так и дети 8 - 10 лет.

Четвёртая ступень развития классификации предполагает мощную динамику развития классификации у детей всех возрастов, начиная с четырёх лет.

Пятой ступенью могут овладеть дети только с девятилетнего возраста.

Сравнительное исследование результатов действия репрезентативных систем на различных онтогенетических этапах показывает, что хотя, в целом, результаты в части становления классификации и равнозначны для обеих систем, но на начальных этапах развития они имеют некоторую девиацию.

Из приведённой экспериментальной диаграммы следует, что среди детей трёх - пяти лет, находящихся на первой ( нижней) ступени развития, наблюдается на 5 - 11% больше тех, у которых более выражено участие тактильно-проприоцептивной системы в структурировании репрезентативного интеллекта, чем зрительной. На данном возрастном этапе у этой части детей ещё нет достаточной координации между репрезентативными системами и сильно влияние сенсомоторного интеллекта, контролирующего, в первую очередь тактильно-проприоцептивную рецепторную систему.

Доминирование в 8 - 11% активности зрительной системы на второй и третьей ступенях развития классификации в период с трёх до семи лет предположительно связано с тем, что блокирование зрительной репрезентативной системы светонепроницаемой маской, отчуждает от части испытуемых не только зрительное восприятие классифицируемых объектов, но и образ самого экспериментатора, от которого они ожидают помощь. Классификация мира «в потёмках», без какой-либо социальной помощи со стороны взрослых, затруднена для этой части детей. Эта группа детей (назовём её «социальной») не может самостоятельно выполнить задание в тактильнопроприоцептивном варианте, просит помощи, прибегает к дополнительной рецепции, например, обонятельной и, в отдельных случаях, не сумев осуществить антиципацию, отказывается от выполнения задания. Иными словами, испытуемые испытывают потребность к социальному общению с экспериментатором, в ситуации клиниче ской беседы. Здесь важно для экспериментатора не перейти в беседе из плоскости констатирующего эксперимента в плоскость обучающего. Балансируя на этой грани, экспериментатор одновременно должен следить за психическим состоянием испытуемого, чтобы не ввести ребёнка в состояние сенсорной депривации, или подтолкнуть к устойчивым фобиям.

Можно предположить, что замеченные отклонения на начальных ступенях становления операции классификации зависят от структуры восприятия объектов различными группами детей. В одном случае («социальная» группа), аффективное побуждение к объекту, находящемуся в поле репрезентативной системы, зависит от того, лежит ли этот предмет в том же поле, в котором воспринимается и экспериментатор. В другом случае, группа («предметная») пытается классифицировать, опираясь исключительно на восприятие репрезентативных систем. Модуляция восприятия «предметным» и «социальным» сводится к нулю в семь лет.

Начиная с семи лет, мы наблюдаем адекватное участие репрезентативных систем в становлении операции классификации. Однако ведущую роль в этом процессе играют операции логические. Ж.Пиаже7, вскрывая природу восприятия, показывает, что оно «не развивается автономно», его эволюция вызвана «необходимым для него вмешательством операций». Логические операции являются в генезисе, как бы «поводырём» для образной составляющей восприятия.

Анализ результатов эксперимента показывает, что восприятие формирует структуры, организацию которых можно рассматривать в качестве частично предвосхищающих операторные структуры классов. Это следует из динамики хода кривых становления ступеней развития классификации (1 ст . - 5 ст .) на диаграммах рис. 6.

Экстремум возрастающего антагонизма двух составляющих восприятия (образной и логической) приходится на семь лет. С момента встречи трёх кривых (2 ст.), (3 ст.) и (4 ст.) в экстремальной точке «7 лет» (см. рис 6), бурное развитие образной составляющей в обеих репрезентативных системах начинает угасать к 11 -12 годам. Мы наблюдаем это в правой части диаграммы по полого опускающимся кривым (2 ст.) и (3 ст.). Здесь даёт себя знать преобладающее действие смысловой составляющей восприятия, контролирующей сам образ. Формирование графических образов и преобразование их состояний в том виде, в каком это проявлялась в раннем возрасте, к семи годам свёртывается. Массовое явление исчезновения у детей пристрастия к рисованию к семи годам отмечается многими. Ребёнок начинает критически относиться к своим рисункам, детские схемы перестают удовлетворять, они кажутся ему слишком субъективными, он приходит к убеждению, что не умеет рисовать, и оставляет рисование. Такое же свертывание активного восприятия и фантазии мы наблюдаем в угасании интереса к наивным играм более раннего детства, к фантастическим сказкам и рассказам.

Ход кривой четвёртой ступени развития, усиливаясь пятой ступенью, представляет, после критической точки «семь лет», уже в большей степени ход развития логического мышления, характеризуясь многозначным обобщением (три -четыре критерия классификации).

Таким образом, можно утверждать, что фаза «семь лет», разделяющая дошкольный и школьный периоды, - фаза критическая для становле ния интеллекта. Это фаза антагонизма между чистой субъективностью восприятия и объективностью первых логических операций, фаза начала глубокого преобразования восприятия из образного в логическое. С этой критической точки образ находится целиком под влиянием контролирующей его логической составляющей, устремляющейся к обратимым логическим операциям.

Не следует думать, что деятельность восприятия и, соответственно, воображения на операциональной стадии останавливается. Это динамическое равновесие двух составляющих восприятия: образной и логической, оно продолжается всю жизнь. Восприятие, ассимилируясь с прошлым опытом, в какие-то моменты, преобразившись, адаптируется к внешним условиям среды, но это уже не чистое восприятие, а смешанное с логической составляющей.

CLASSIFICATION LOGICAL FUNCTION FOR PRESCHOOL CHILDREN AND CHILDREN OF ELEMENTARY-SCHOOL AGE AT THE STAGE

OF REPRESENTATIVE INTELLIGENCE

Список литературы Становление логической операции классификации у дошкольников и младших школьников

- Пиаже Ж. Избранные психологические труды. -М.: Международная педагогическая академия, 1994. -С.89. Там же. -С.81. Там же. -С.89.

- Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. -СПб.: СОЮЗ, 1999. -С 220.

- Пиаже Ж, Инельдер Б. Генезис элементарных логических структур. -М.: Изд-во иностран. лит., 1963. -С.338.

- Выготский Л.С. Мышление и речь. -М.: Изд-во Лабиринт,1999. -С. 23

- Пиаже Ж. Роль действия в формировании мышления//Вопросы психологии. -1965. -№ 6. -С.42