Становление научно-педагогической школы кардиологии Самарского государственного медицинского университета и её основоположник Сергей Вячеславович Шестаков

Автор: Щукин Ю.В., Мистрюгов П.А.

Рубрика: История науки и техники

Статья в выпуске: 3 т.6, 2024 года.

Бесплатный доступ

На основе архивных материалов, воспоминаний и научных достижений С.В. Шестакова, крупного советского учёного, медика, заслуженного деятеля науки РСФСР показано становление куйбышевской (самарской) научно-педагогической школы кардиологии СамГМУ; выявлена роль С.В. Шестакова как её основоположника, внесшего значительный вклад в исследование вопросов диагностики и лечения ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда, а также в подготовку медицинских кадров и преподавателей высшей медицинской школы; рассмотрены основные этапы становления школы и направления её работы.

С.в. шестаков, кардиология, методы лечения ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда, самгму

Короткий адрес: https://sciup.org/148330825

IDR: 148330825 | УДК: 94(470) | DOI: 10.37313/2658-4816-2024-6-3-118-133

Текст научной статьи Становление научно-педагогической школы кардиологии Самарского государственного медицинского университета и её основоположник Сергей Вячеславович Шестаков

здравоохранения СССР и фундаментальных научных открытий в области медицины. Творцами этих изменений были яркие представители медицинской интеллигенции советского периода. Будущие лидеры новых научных направлений, руководители врачебных, научных и педагогических коллективов осуществляли и расширяли поиск ответов на фундаментальные вопросы клиники внутренних болезней, опираясь на традиции своих предшественников и определяя новые представления о патологических процессах, устанавливая новаторские способы диагностики и лечения. Социальное значение медицинских инноваций в области кардиологии того периода времени трудно переоценить. Снижение смертности, возвращение граждан к нормальным условиям жизни и трудовой деятельности и сегодня являются высокозначимой социальной проблемой российской медицины.

Во второй половине XX в. работа Куйбышевского медицинского института им. Д.И. Ульянова по составу и результатам внедрявшихся научных направлений была передовой. Минздрав СССР и руководство Куйбышевского медицинского института при подборе кадров придерживались высокопрофессиональных принципов пополнения профессорско-преподавательского состава. Так, в 40-60-е гг. XX в. сотрудниками института стали А.М. Аминев – будущий основоположник школы проктологии; лидер школы офтальмологии, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР Т.И. Ерошевский; основатель школы оториноларингологии – академик Академии медицинских наук СССР И.Б. Солдатов; основатель Куйбышевской школы сосудистой хирургии профессор Г.Л. Ратнер. В 1954 г. профессор С.В. Шестаков был приглашен в Куйбышев на должность заведующего кафедрой пропедевтической терапии Куйбышевского медицинского института и впоследствии сформировал научно-педагогическую школу кардиологии, функционирующую до настоящего времени. Многие из открытий, сделанных учеными, имели всесоюзный и мировой приоритет, получили признание в стране и за рубежом.

Обращение к истории развития кардиологии дает нам возможность рассмотреть пути развития этой отрасли медицины, не унифицировать этот процесс, а выявить многообразие как научно-исследовательских практик в лечении, так и создания и деятельности профессиональных сообществ, в том числе научно-педагогических школ. Формирование научно-педагогической школы в медицине – особая тема в исторической литературе, которая включает такие аспекты, как социальные, научно-педагогические, организационно-административные условия и факторы ее деятельности, роль и качества лидера, выбор научно-исследовательской программы, ее фундированность, научная и социальная значимость – все это является важной проблемой в истории медицины, требующей своего специального научного исследования.

Целью статьи является рассмотрение основных вех становления научно-педагогической школы кардиологии Самарского государственного медицинского университета и ее основоположника С.В. Шестакова.

В исследование развития отечественной кардиологии большой вклад внес В.И. Бо-родулин2, который рассмотрел условия и основные этапы формирования этой отрасли медицины. На уровне региональной истории медицины происходит процесс накопления знаний, появляются первые научные статьи3 и публикации очеркового характера, приуроченные к юбилейным да-там4. Таким образом, малоисследованными являются вопросы, связанные со становлением и развитием региональных кардиологических школ, в том числе научно-педагогической кардиологической школы СамГМУ.

Источниковый корпус статьи состоит как из опубликованных, так и архивных материалов, извлеченных из личного фонда С.В. Шестакова5, находящегося на хранении в Центральном государственном архиве Самарской области, а также материалов архива кафедры пропедевтической терапии Самарского государственного медицинского университета. Источники разнообразны по своему виду и включают служебную автобиографию С.В. Шестакова, его научные труды, а также учеников, различные награды, деловую переписку, фотодокументы и воспоминания коллег.

С.В. Шестаков (1903 - 1976) – один из ведущих кардиологов СССР, основатель научно-педагогической школы кардиологии Куйбышевского медицинского института (ныне – Самарского государственного медицинского университета). В период его руководства (1954-1970 г.) кафедра и клиника пропедевтической терапии стали авторитетным кардиологическим учреждением Куйбышевской области и сохранили этот статус в последующие годы. Почетный член Правления Всесоюзного научного кардиологического общества. Председатель Куйбышевского областного научного общества кардиологов. Высоким признанием заслуг С.В. Шестакова было присвоение ему звания «Заслуженный деятель науки РСФСР». Он был награжден государственными наградами – орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовую доблесть». С 1963 г. избирался депутатом Куйбышевского городского совета. В течение многих лет Сергей Вячеславович являлся членом редколлегий центральных научных журналов «Терапевтический архив» и «Кардиология».

С.В. Шестаков родился в 1903 г. в городе Сарапул Вятской губернии в семье служащего. Окончил медицинский факультет Томского университета в 1927 г. В конце 2030-х гг. работал в Омске, затем в госпитальной терапевтической клинике Горьковского медицинского института под руководством профессора И.М. Рыбакова. В годы Великой Отечественной войны совмещал военную медицинскую службу и научную работу, в 1942 г. защитил докторскую диссертацию, посвященную проблеме «нулевого» минимального артериального давления и его диагностического значения. В 1947-1954 гг. заведовал кафедрой пропедевтики внутренних болезней, а затем – кафедрой госпитальной терапии в Астраханском медицинском институте. К моменту переезда в 1954 г. в Куйбышев С.В. Шестаков был сложившимся ученым, определившим свой путь в науке и имевшим опыт научно-педагогической и административной работы.

Переезд С.В. Шестакова в Куйбышев был связан с семейной ситуацией. Астраханский климат плохо влиял на маленькую дочь, которая часто болела, поэтому в начале 1950-х гг. он ходатайствовал о переезде. Терапевтические кафедры Горьковского и Ярославского мединститутов приглашали профессора на работу6. Кроме этого, Комитет по делам физической культуры и спорту при Совете Министров СССР предлагал работу в качестве заместителя директора в одном из научно-исследовательских или учебных институтов физической культуры в Москве, Ленинграде, Минске, Киеве и Тбилиси7. Однако местом новой работы для С.В. Шестакова в 1954 г. стал Куйбышевский медицинский институт. Его директор Т.И. Ерошевский в письме, направленном С.В. Шестакову в январе 1954 г., говорил о своем устном ходатайстве в Минздраве РСФСР в пользу его перевода в Куйбышев8. В феврале 1954 г. Т.И. Ерошевский телеграфировал С.В. Шестакову о срочном переезде вместе с семьей в Куйбышев. В письме также сообщал, что для него и членов семьи подготовлена квартира9. 16 июня 1954 г. С.В. Шестаков был зачислен на должность заведующего кафедрой пропедевтики внутренних болезней Куйбышевского медицинского института как избранный по конкурсу и утвержденный Министерством здравоохранения СССР10.

В 1954 г. начался новый этап как в жизни профессора С.В. Шестакова, так и в деятельности кафедры пропедевтической терапии Куйбышевского медицинского института. Он всколыхнул научную кардиологическую жизнь, создал творческий коллектив преподавателей и врачей, для которых научные исследования в области кардиологии стали основой профессиональной жизни. Именно с этого времени началось формирование кардиологической школы в СамГМУ.

С самого начала деятельность С.В. Шестакова прежде всего была направлена на создание коллектива единомышленников из врачей клиники и кафедры, а также внедрение современных методов исследования. В своем стремлении развивать кардиологические исследования С.В. Шестаков опирался на опытных врачей и преподавателей кафедры пропедевтической терапии – доцента Е.В. Сидорову, А.М. Токареву (защитила кандидатскую диссертацию в 1954 году), Ю.П. Миронову, С.Я. Агафонову и других, которые начали работу до переезда С.В. Шестакова в Куйбышев. Их участие в работе нового заведующего и поддержка его исследований были важным фактором формирования мощного научно-педагогического коллектива во главе с талантливым лидером.

Основным направлением научных исследований кафедры становится ИБС (инфаркт миокарда, стенокардия), мерцательная аритмия, ревматизм и ревматические пороки сердца. Важно, что С.В. Шестаков совершенствовал необходимую лабораторную базу, занимался переоснащением кафедры самыми современными аппаратами функциональной диагностики.

На данном этапе развития науки требовалось совершенствование методов диагностики и лечения. С.В. Шестаков давал своим коллегам и ученикам темы научных исследований, связанных с анализом широкого спектра методов. Среди них были инструментальные методы, лабораторная диагностика и экспериментальные исследования. Более подробно рассмотрим научный поиск в области освоения и внедрения новых методов исследования на кафедре и внедрявшихся в лечебный процесс в клиниках.

Первая группа исследований связана с разработкой новых инструментальных методов диагностики. В 1956 г. в Куйбышеве впервые Ю.А. Панфилов, В.С. Гасилин и А.А. Федосеев начали применять метод балли-стокардиографии при исследовании больных с сердечно-сосудистой патологией. В 1958 г. был создан кабинет электрокардиографии, укомплектованный опытными сотрудниками. В освоении методики ЭКГ большую роль сыграли ученики С.В. Шестакова – Ю.П. Миронова и В.С. Гасилин. В кабинете также проводились исследования по вопросам диагностики различных форм коронарной недостаточности. В 1960 г. в практику кафедры был введен поли-кардиографический метод исследования. В 1963 г. Ю.А. Панфилов осваивает методику реографии и динамокардиографии. Эти инструментальные методы позволяли улучшать процесс диагностики сердечнососудистых заболеваний и выполнять научные исследования.

Сотрудники кафедры для выполнения научных исследований осуществляли связь с промышленными предприятиями Куйбышевской области и высшими учебными заведениями. Так, в 1964 г. Л.Н. Гончарова и группа инженеров 4-го Государственного подшипникового завода разработали метод высокочастотного спектрального анализа звуков сердца и обосновали его возможности в диагностике заболеваний сердца. В условиях отсутствия известных сегодня инструментальных методов, например, такого, как эхокардиография, применение высокочастотного спектрального анализа звуков сердца было самым современным и информативным. Г.П. Кузнецов, разрабатывая проблему эффективных методов диагностики пороков, внедрил метод кардиографии, позволивший регистрировать колебания желудочков сердца дозвукового диапазона (20 Гц и ниже). По инициативе и участии Г.П. Кузнецова инженер А.С. Морозов под руководством заведующего кафедрой радиотехники Куйбышевского авиационного института доцента Г.В. Абрамова в 1968 г. на базе отечественного анализатора спектра АСЧХ-1 создал оригинальную методику анализа звукового спектра сердца. Метод позволил визуально выбирать изучаемый звук (тон, шум, экстратоны) и вводить его в анализатор. Данная методика легла в основу докторской диссертации Г.П. Кузнецова.

Вторая группа исследований касалась помимо инструментальных методов также разработок в области лабораторной диагностики и экспериментальных исследований. Так, в 1955 г. И.Р. Быстрова сделала одно из первых в СССР сообщение об изменениях концентрации фибриногена и белковых фракций при острой коронарной недостаточности. В 1958 г. В.Н. Фатенков впервые в СССР освоил методы иммунологических исследований больных при острой ишемической болезни сердца. Врач В.А. Чекалина в 1961 году осваивала исследование активности ферментов при остром нарушении коронарного кровообращения. В 1964 г. Н.В. Ивановой стала применяться методика определения глюкопротеидов по серо- мукоиду. В последующем А.И. Шумаевой впервые по предложению профессора С.В. Шестакова применена методика определения концентрации хинидина в крови при лечении мерцательной аритмии.

Одним из направлений клинической и научной деятельности С.В. Шестакова был ревматизм. В конце 50-х гг. в клинике развернуты койки для лечения больных с ревматизмом и пороками сердца. Проводилось комплексное современное для того времени обследование и лечение. Клиника пропедевтической терапии была единственным лечебным учреждением в городе, где наряду с медикаментозной кардиоверсией, осуществлявшейся по схеме С.В. Шестакова, был внедрен и с успехом использовался метод электроимпульсной терапии для планового купирования мерцательной аритмии (этим вопросом детально занималась Ю.П. Миронова).

В 1955 г. кафедру и клинику факультетской хирургии Куйбышевского медицинского института возглавил профессор С.Л. Ли-бов, бывший военный врач, имевший большой хирургический опыт. Чрезвычайно важно, что он имел опыт хирургического лечения пороков сердца. Сергей Леонидович стал основоположником нового направле- ния в клиниках института – хирургии сердца. Именно с этого периода начинается совместная работа с клиникой факультетской хирургии, которую возглавлял профессор С.Л. Либов, а затем с 1962 г. - профессор Г.Л. Ратнер. Профессор С.Л. Либов осознавал, что для решения сложной проблемы диагностики пороков и ведения больных после операции необходимо тесное сотрудничество с терапевтами, и он выбрал профессора С.В. Шестакова, который был уже известным в стране кардиологом. Так возникла творческая, профессиональная ассоциация коллективов клиник и кафедр пропедевтики и факультетской хирургии.

В клинике пропедевтики было создано специализированное отделение ревматизма и пороков сердца, которое возглавляла С.Я. Агафонова. Пациенты проходили обследование, уточняли особенности порока, а затем совместно с хирургами решался вопрос о возможности оперативного лечения. После операции пациентов переводили в клинику пропедевтики с целью противорецидивного лечения ревматизма и реабилитации. Следует подчеркнуть, что в то время не было метода ЭхоКГ и диагностика базировалась на физикальном обследовании и инструментальных методах (ФКГ, ЭКГ, рентгенологиче-

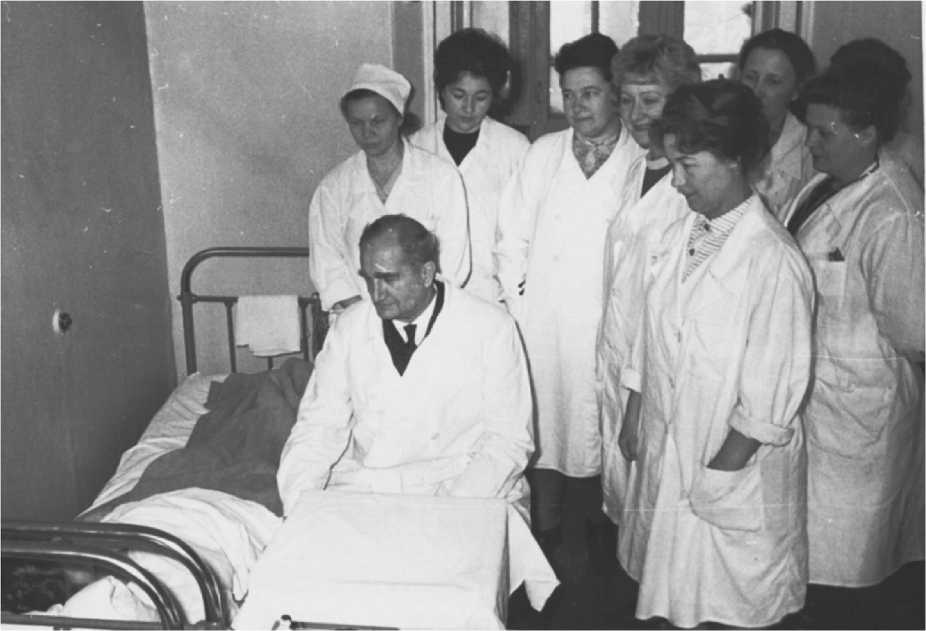

Фото 1 . Профессор С.В. Шестаков с сотрудниками:

в первом ряду – Г.П. Кравченко, С.Я. Агафонова, во втором ряду - Ю.А. Панфилов, Ю.П. Миронова, И.Р. Быстрова (из архива кафедры пропедевтической терапии СамГМУ)

ском). Таким образом, это было передовым решением в организации медицинской помощи в Куйбышевской области.

В период работы в Куйбышевском медицинском институте С.В. Шестаков разрабатывал проблематику заболеваний сердечной мышцы, вызываемых недостаточностью коронарного кровообращения. Наибольшее внимание Сергей Вячеславович уделял вопросам ишемической болезни сердца и прежде всего инфаркту миокарда. Он один из первых в СССР описал рецидивирующий, затяжной инфаркт миокарда, дал его клиническую картину. Вместе с сотрудниками С . В . Шестаков изучал мелкоочаговый инфаркт миокарда, систематизировал различные формы инфаркта миокарда. В дальнейшем он занимался вопросами дифференциальной диагностики мелкоочагового инфаркта миокарда. Сотрудники клиники во главе с С.В. Шестаковым предложили схемы лечения антикоагулянтами инфаркта миокарда, острых тромбозов и эмболий артерий мозга, легких. Материалы по изучению различных проявлений коронарной недостаточности обобщены в монографии11, высоко оцененной современниками.

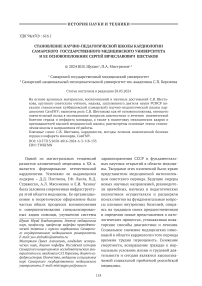

С.В. Шестаков изучал вопросы лечения острой сердечной недостаточности, связь гипертонической болезни и инфаркта миокарда, проблемы легочного сердца. Однако самым известным научным трудом С.В. Шестакова была монография «Промежуточные формы ишемической болезни», написанная совместно с В.С. Гасилиным и опубликованная в 1969 г. в центральном издательстве «Медицина». Данная монография – результат многолетней работы С.В. Шестакова и его учеников. В предисловии авторы указали, что были использованы данные, полученные в клинике пропедевтики внутренних болезней Астраханского медицинского института, но в большей степени представлены наблюдения, проведенные в Куйбышевском медицинском институте. В ней описаны определение и критерии диагностики очаговой дистрофии миокарда и мелкоочаго-

Фото 2 . Титульный лист монографии, 1969 г. вого инфаркта. В настоящее время понятие об очаговой дистрофии отсутствует и ему на смену пришли другие термины «нестабильная стенокардия» (классификация Браун-вальда 1989 года), а затем «острый коронарный синдром без подъема сегмента S-T».

Достаточно подробно рассмотрен термин «повреждение» миокарда, описанное R.H. Bayley еще в 1942 г. при трактовке изменений электрокардиограммы, возникающих при нарушениях коронарного кровообращения. С.В. Шестаков и В.С. Гасилин это повреждение миокарда вследствие коронарной недостаточности предложили рассматривать как дистрофический процесс. Однако в этом вопросе отдали приоритет А.Л. Мясникову, который назвал данное состояние в 1962 г. «острая очаговая дистрофия миокарда».

В медицинской науке в тот период времени было две формы ишемической болезни сердца – грудная жаба (стенокардия) и классический (крупноочаговый) инфаркт миокарда. С.В. Шестаков и В.С. Гасилин предложили между этими состояниями выделять повреждение миокарда (грудная жаба с очаговой дистрофией миокарда) и мелкоочаговый инфаркт миокарда. Последний может быть в виде «преходящих клинических, электрокардиографических, биохимических проявлений, или протекающий с наклонностью к рецидивам после физических усилий и волнений, или возникающий после инфаркта обычного течения, иногда часто рецидивирующий на фоне резко выраженного атеросклеротического миокардиосклероза».

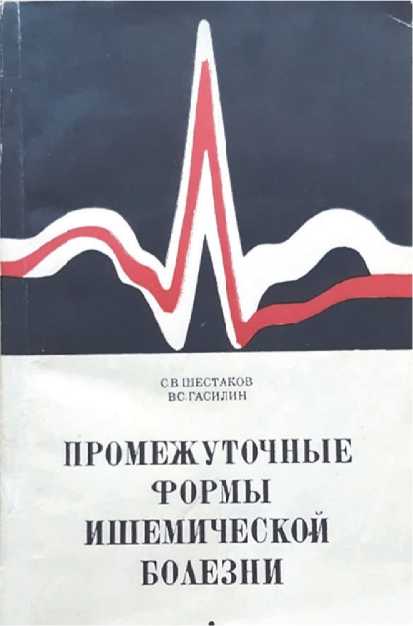

Авторы представили детальную клиническую характеристику предлагаемых ими промежуточных форм: «…очаговая дистрофия миокарда по клинической картине отличается от неосложненной грудной жабы большей интенсивностью и длительностью ангинозных приступов, эфемерным и незначительным повышением температуры. При мелкоочаговом инфаркте миокарда, помимо стенокардитического варианта, возможно развитие астматического и гастралгического статуса, признаков как хронической сердечно-сосудистой недостаточности, так и острой сердечной или сосудистой недостаточности». Далее в монографии подробно проанализированы возможности доступных на тот период времени методов лабораторной диагностики рассматриваемых промежуточных форм ИБС; описаны возможные изменения электрокардиограммы при острой очаговой дистрофии миокарда и мелкоочаговом инфаркте и обсуждаются терапевтические подходы. Монография, несомненно, была явлением в мире советской медицинской науки, что подтверждается ее обсуждением в научном сообществе. В 1970 г. президиум Академии медицинских наук СССР присудил С.В. Шестакову и В.С. Гасилину премию имени Г.Ф. Ланга за лучшую научную работу по направлению «Сердечно-сосудистая патология». Это было свидетельством актуальности научной работы и высоким признанием заслуг.

В целом сотрудники кафедры пропедевтической терапии под руководством С.В. Шестакова внесли большой вклад в науку:

1РЕ31ДНМ АКАДЕМ! imuicni SASK СОЮЗА СОВЕТСКИ ЩШКТДШШ Р£ИШН

Премию imibi Г. Ф. Лангл

Фото 3 . Постановление Президиума АМН СССР о присуждении премии имени

Г.Ф. Ланга монографии «Промежуточные формы ишемической болезни» (ЦГАСО. Ф. 5018. Оп. 1. Д. 74)

количество работ за 15 лет превышало 500 публикаций, в том числе были изданы 5 сборников научных работ сотрудников клиники и кафедры.

Важнейшим направлением работы С.В. Шестакова на посту заведующего кафедрой было выращивание поколения молодых врачей и ученых, способных к работе над сложной проблематикой сердечно-сосудистых заболеваний. Уже спустя 4 года после переезда в Куйбышев, в 1958 г., состоялась первая защита кандидатской диссертации. В течение всего периода работы С.В. Шестакова в Куйбышевском медицинском институте сотрудниками кафедры пропедевтической терапии под его научным руководством было защищено 37 работ: из них 26 кандидатских и 11 докторских диссертаций.

Ученики С.В. Шестакова успешно занимались научной, врачебной и педагогической деятельностью и внесли значительный вклад

Фото 4 . Заслуженный деятель науки РСФСР, профессор С.В. Шестаков в конце 60-х гг. (ЦГАСО. Ф. 5018. Оп. 1. Д. 164)

в развитие отечественной медицины, подтверждая свой высокий профессионализм регулярными и успешными защитами научных квалификационных работ на соискание ученой степени кандидата и доктора медицинских наук. Диапазон научных проблем, разрабатывавшихся учениками, докторантами С.В. Шестакова, охватывал ряд центральных проблем советской кардиологии.

Одна из первых учениц – Анна Максимовна Токарева – в 1964 г. защитила докторскую диссертацию12 по комплексной проблеме аневризмы сердца. В 1966-1978 гг. возглавляла кафедру факультетской терапии Куйбышевского медицинского института.

Владимир Сергеевич Гасилин разрабатывал сложную проблему инструментальной диагностики и функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы, успешно защитил диссертацию13 в 1965 г. В.С. Гасилин работал главным терапевтом и главным консультантом медицинского центра Управления делами Президента РФ, академик РАН, «Почетный профессор СамГМУ».

Профессор Лидия Наумовна Гончарова защитила докторскую диссертацию14 по проблеме некоторых клинических проявлений заболеваний сердца в 1968 г. В 1971-1990 гг. руководила кафедрой терапии факультета повышения квалификации Саратовского медицинского института.

Юрий Александрович Панфилов исследовал проблему инструментальных методов в области диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и в 1967 г. защитил докторскую диссертацию15. В 1969-1991 гг. заведовал кафедрой внутренних болезней стоматологического и педиатрического факультетов Куйбышевского медицинского института, заслуженный врач России.

Вениамин Николаевич Фатенков в 1969 г. защитил докторскую диссертацию16, посвященную проблеме острого инфаркта миокарда, и заведовал кафедрой пропедевтической терапии СамГМУ в 1970-2004 гг., профессор, заслуженный врач России.

Виталий Иванович Рощупкин исследовал проблему острой почечной недостаточности при геморрагической лихорадке и в 1969 г. защитил докторскую диссертацию17. В 1971-1995 гг. руководил кафедрой инфекционных болезней СамГМУ, профессор.

Юлия Петровна Миронова в 1973 г. защитила докторскую диссертацию18 по проблеме нарушений ритма сердца, работала профессором кафедры пропедевтической терапии Куйбышевского медицинского института.

Геннадий Петрович Кузнецов в 1974 г. посвятил свое исследование проблеме диагностики исследований при митральном и аортальном пороках и защитил докторскую диссертацию19 в 1974 г. Руководил кафедрой факультетской терапии в 1979-1999 гг., профессор, заслуженный врач России.

Примечательно, что ученики С.В. Шестакова, которые начали работать над докторскими диссертациями до 1970 г. (Ю.П.

Миронова, И.К. Киреев, Г.В. Грачева, Г.П. Кузнецов, Б.Л. Мовшович), называли имя своего учителя в качестве научного консультанта после того, как он отошел от активных дел! С.В. Шестаков приложил свои знания и опыт к подготовке многих сотен врачей, которые помнили и хранили благодарность своему учителю. В его личном архивном фонде имеются многочисленные фотографии, авторефераты диссертаций с благодарственными подписями студентов и врачей. Самым главным достижением С.В. Шестакова является созданная им научно-педагогическая школа по кардиологии. Результативным показателем научно-педагогической деятельности С.В. Шестакова является то, что в начале 2000-х годов в Самарском государственном медицинском университете 7 кафедр терапевтического профиля возглавляли ученики и ученики учеников Сергея Вячеславовича – кафедры пропедевтической терапии (профессора В.Н. Фатенков и Ю.В. Щукин), госпитальной терапии с курсом трансфузиологии (профессор И.Л. Давыдкин), факультетской терапии (профессора Г.П. Кузнецов и В.В. Симерзин), семейной медицины (профессор Б.Л. Мовшович), внутренних болезней (профессор Н.Н. Крюков), эндокринологии (профессор Н.И. Вербовая), терапии ИПО (профессор П.А. Лебедев). В своей работе заведующие кафедрами придерживались научных и педагогических принципов, заложенных С.В. Шестаковым.

Характеризуя усилия С.В. Шестакова в области организации лечения больных, отметим, что он придавал большое значение этапности в оказании лечебной помощи больным с инфарктом миокарда и стоял у истоков организации в Куйбышеве кардиологических бригад скорой медицинской помощи.

С.В. Шестаков устанавливал связи не только с вузами и предприятиями Куйбышевской области, но был и сторонником широких и прочных контактов с медицинскими институтами страны в вопросах подготовки научно-педагогических кадров.

Так, аспиранты и докторанты Астраханского медицинского института в течение двух десятилетий защищали диссертации в Ученом совете Куйбышевского медицинского института. Проблематика диссертаций охватывала широкий круг вопросов функциональных нарушений, диагностики и лечения кардиологических заболеваний. В 1954-1971 гг. под руководством С.В. Шестакова сотрудниками Астраханского медицинского института были защищены 10 кандидатских и 1 докторская диссертация.

В выборе талантливых и перспективных сотрудников профессор С.В. Шестаков обладал удивительным даром и интуицией. Он проводил отбор и подготовку учеников начиная со студенческой скамьи, использовал для этого возможности студенческого научного кружка. Этому способствовало и то, что с конца 50-х и до середины 60-х гг. он руководил в институте студенческим научным обществом, тесно взаимодействовал и общался со студентами. Примером такого умения разглядеть в молодом человеке потенциал ученого-исследователя может являться история с Н.Г. Юрченко. Автор этих строк, общаясь с Н.Г. Юрченко, узнал, что в 1960-е гг. она как аспирантка выбрала тему научных занятий, связанную с проблемой клинической оценки некоторых аутоаллергических реакций при инфекционном гепатите Боткина. Данная тема соответствовала научному профилю В.П. Петрова. К сожалению, во время начала обучения в аспирантуре Н.Г. Юрченко В.П. Петров ушел из жизни и встал вопрос о выборе нового наставника. В этот трудный момент С.В. Шестаков, с которым она была знакома по работе в студенческом научном обществе института, предложил свое научное руководство. И до настоящего времени Н.Г. Юрченко с благодарностью и теплыми словами вспоминает время ценного личного и профессионального общения с С.В. Шестаковым.

С.В. Шестаков был известен в научном мире, общался с мировыми лидерами советской кардиологии и отстаивал свои научные приоритеты в исследовании генеза

Фото 5 . Заседание студенческого научного кружка кафедры (архив кафедры пропедевтической терапии СамГМУ)

инфаркта миокарда. Так, в его письме А.Л. Мясникову, написанном 18 февраля 1954 г., он обосновывал приоритет описания им затяжного течения инфаркта миокарда, выделяя, что занимался с сотрудниками этим вопросом с 1948 г20. С.В. Шестаков был честолюбивым, порядочным человеком и видел необходимость в защите своих принципов не только по отношению к себе, но и к коллегам. Следование этому правилу наиболее ярко проявилось в 1963 г. на учредительной конференции по организации Всесоюзного общества кардиологов в Ленинграде. Как вспоминал академик Е.И. Чазов, в процессе обсуждения кандидатур его председателей (на пост выдвигались академики П.Е. Лукомский и А.Л. Мясников, но в приоритете партии был первый) слово взял С.В. Шестаков и сказал: «Я уважаю Павла Евгеньевича, но все мы, сидящие в этом зале, знаем, что лидером отечественной кардиологии, признанным всем миром, является Александр Леонидович Мясников. И только он может возглавить создаваемую организацию»21. Авторитет С.В. Шестакова укрепился, однако такой подход, конечно, вызывал не толь- ко симпатии и уважение, но и явное и скрытое противодействие.

В 1963 г. С.В. Шестакова избрали в Правление Всесоюзного научного кардиологического общества (с момента его образования), и вместе с этим он являлся членом Президиума Всероссийского научного медицинского кардиологического общества (ВНМКО). В 1973 г. на 2-м Всесоюзном съезде кардиологов он был избран почетным членом Правления Всесоюзного научного кардиологического общества.

Важным фактором развития кардиологии в области было создание в 1964 г. Куйбышевского областного научного общества кардиологов. Его председателем был избран профессор С.В. Шестаков, заместителем председателя - профессор Г.Л. Ратнер, секретарем - доцент Г.П. Кузнецов. На заседаниях общества, которые проводились ежемесячно, обсуждались проблемы, отражавшие современное состояние проблем кардиологии в СССР и за рубежом. Для установления взаимодействия между врачами разных специальностей практиковались совместные заседания с другими обществами

Фото 6 . Профессор С.В. Шестаков на обходе в клинике (архив кафедры пропедевтической терапии СамГМУ)

(терапевтов, хирургов, акушеров-гинекологов, педиатров).

Ученики и коллеги С.В. Шестакова, общаясь с автором этих строк в 80-90-е гг. XX в., отмечали, что С.В. Шестаков, например, совершал обходы в классическом варианте, как это и было положено в пропедевтической клинике, и это являлось большой школой для молодых врачей и студентов. Ученики С.В. Шестакова выделяли его необычайную целеустремленность и трудоспособность, высокий уровень дисциплины, требовательность как к себе, так и к сотрудникам. При этом он проявлял доброту и отзывчивость, всегда заботился о своих сотрудниках. Сергей Вячеславович уделял большое внимание повышению квалификации сотрудников. Клинические конференции и разборы, проводившиеся еженедельно, были всегда многолюдны, с большим желанием их посещали врачи кардиологических бригад, стационаров, поликлиник. Это была, безусловно, очень хорошая школа подготовки и практического усовершен- ствования не только для врачей клиники, но и других лечебных учреждений.

География научных командировок С.В. Шестакова включала участие во всесоюзных и международных конференциях. На IV Европейском конгрессе кардиологов в Праге, состоявшемся в августе 1964 г., у Сергея Вячеславовича началось научное общение с чешским кардиологом, профессором Вратиславом Йонашем, автором фундаментального труда «Частная кардиология» в 2-х томах, изданного в СССР в 1963 г. и долгие годы остававшегося наиболее востребованным у специалистов. В центральном журнале «Кардиология» им была опубликована рецензия на данное руководство, что вызвало отклик у автора, а между учеными завязалась переписка и что самое важное – обмен научными идеями. С чувством большого уважения В. Йонаш обращался к С.В. Шестакову и учитывал достижения школы кардиологии Куйбышевского медицинского института, возглавляемой С.В. Шестаковым, в написании своих трудов по кардиологии.

Фото 7 . С.В. Шестаков с сотрудниками клиники и врачами в Куйбышеве (ЦГАСО. Ф. 5018. Оп.1. Д. 164)

Научные поездки С.В. Шестакова были достаточно интенсивными. В 1966 г. он был делегатом V Всемирного конгресса кардиологов (г. Нью-Дели, Индия) и выступал с докладом на французском языке «К вопросу использования исследования функции сердца по данным фонокардиографии и спектрального анализа тонов сердца у больных с различными формами коронарной недостаточности» (в программе его содокладчиками были ученики Л.Н. Гончарова, В.С. Гасилин и А.М. Токарева).

Высоким признанием работ С.В. Шестакова было его награждение в 1967 г. серебряной медалью ВДНХ.

С конца 1970 г. С.В. Шестакова на посту заведующего кафедрой пропедевтической терапии сменил его ученик В.Н. Фатенков.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА УСПЕХИ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ СССР

Тов.- Шестаков

Сергей &яцеспа.йоЬич ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВНОГО КОМИТЕТА ВЫСТАВКИ ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

НАГРАЖДЕН

СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ м. п Главный комитет ВДНХ

№ 1553 ........... Постлно». N 2^'**от 2^/ цб? г

Фото 8 . Удостоверение ВДНХ СССР С.В. Шестакова «За успехи в народном хозяйстве» (ЦГАСО. Ф. 5018. Оп.1. Д. 72)

Сергей Вячеславович продолжал работать на кафедре в качестве профессора- консультанта. Однако не прекращал свою научную деятельность. После 1974 г. Сергей Вячеславович оставил активную работу, и 3 октября 1976 г. его не стало. Память о С.В. Шестакове – крупном учёном, талантливом враче, чутком педагоге, бережно сохраняется в университете. В настоящее время четырьмя кафедрами в СамГМУ руководят научные «внуки» профессора С.В. Шестакова и их коллективы продолжают заниматься вопросами кардиологии.

История возникновения и эволюции научно-педагогических школ в отечественной медицине второй половины XX в. тесно связана с государственной политикой в сфере образования, науки и практического здравоохранения, коллективами и лидерскими качествами их руководителей. Основы научно-педагогической школы кардиологии Самарского государственного медицинского университета были сформированы в 5070-е гг. XX в. Создание крупной региональной школы кардиологов в промышленно развитой Куйбышевской области отвечало запросам времени и тенденциям развития кардиологии на всесоюзном уровне, связанным с дифференциацией и специализацией медицинского знания, а также с использованием достижений научно-технического прогресса в области диагностики и лечения грозных сердечно-сосудистых заболеваний.

Руководство Куйбышевского медицинского института активно формировало мощную базу для развития клинической медицины и привлекало в его коллектив высокоперспективных сотрудников. Патриархальные принципы руководства научнопедагогическим коллективом, избранные С.В. Шестаковым, проявлявшиеся в субординации, дисциплине и ответственности, дополнялись его приверженностью ценностям профессионализма и самоотдачи, доброго отношения к пациентам, страдающим тяжелыми заболеваниями. Эти принципы позволили создать коллектив, способный к решению высокопрофессиональных задач разного типа и уровня: разработка фундаментальных теоретических вопросов в медицине, экспериментальные исследования, совершенствование новых методов диагностики и лечения, высокоэффективная система подготовки и воспитания врачей, приверженных прогрессивным социальным ценностям советской медицинской интеллигенции. Сам С.В. Шестаков обладал редким сочетанием способностей к решению научно-теоретических задач и умению увидеть пути их реализации. Это находило отражение, в частности, в широкой проблематике научных работ его учеников, в его заботах о совершенствовании методов лечения и диагностики. Кроме этого, С.В. Шестаков отличался развитым клиническим мышлением, был отличным диагностом и лечащим врачом. Таким образом, С.В. Шестаков в своей многогранной деятельности охватывал все сферы, необходимые для создания и успешного функционирования научно-педагогической школы кардиологии, которая и сегодня продолжает славные традиции, заложенные своим Учителем.