Становление внутренней инновационной политики высшей школы в ответ на кризис образовательной системы РФ

Автор: Куликова Юлия Павловна

Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 3 (19), 2012 года.

Бесплатный доступ

Одним из условий инновационного развития высшей школы в субъектах РФ является наличие системной региональной политики в области образовательной, научной и инновационной деятельности, определяющей цели, траектории развития данных сфер, ресурсы, требуемые для достижения целей, и механизмы контроля. Развитие межвузовского взаимодействия в регионах может осуществляться по инициативе и при поддержке органов власти.

Инновации, инновационная полишка, инновационное развитие, модернизация экономики, управление инновационным развитием

Короткий адрес: https://sciup.org/14720699

IDR: 14720699 | УДК: 33.81

Текст научной статьи Становление внутренней инновационной политики высшей школы в ответ на кризис образовательной системы РФ

Чтобы быть готовым к внедрению новых инновационных подходов, учреждения высшей школы должны:

– привлекать к непосредственному сотрудничеству бизнес структуры и производственные комплексы с целью интеграции и взаимодействия науки и экономики;

– сотрудничать на взаимовыгодных условиях и с целью обмена знаниями и опытом с другими учреждениями высшей школы, учреждениями Российской академии наук и прочими отраслевыми учреждениями;

– формировать на базе учреждения научноисследовательские комплексы, позволяющие не только повышать научный уровень сотрудников и студентов, но и являться источником инноваций научно-технического направления;

– проводить модернизацию имеющейся материально-технической базы и обеспечивать ее прирост за счет привлечения новых источников финансирования, ориентируясь при этом не на государственную помощь, а на собственные финансовые резервы;

– активно участвовать в различных региональных, федеральных и международных конкурсах, конкурсах на получение грандов;

– участвовать в подготовке квалифицированных кадров по госзаказу;

– сочетать различные методы отбора абитуриентов, учитывая такие ориентиры, как результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ), результаты независимого тестирования на базе независимых центров, наличие побед в различных конкурсах и олимпиадах;

– обеспечивать общедоступность информации о ходе своей работы, предоставлять общественности полный отчет об уровне предоставляемых услуг и перспективах развития учреждения;

– формировать на базе учреждения дополнительные специальности, отвечающие задачам данного региона согласно специфике местных рынков труда;

– организовывать в поддерживать системы студенческого самоуправления;

– активно взаимодействовать со сферой производства в области предоставления практических навыков работы студентам;

– расширять сферу своей деятельности, предоставляя дополнительные услуги профессионального образования методом взаимодействия с союзами работодателей;

– обеспечивать непрерывность процесса обучения и повышения квалификации работниками сферы образования.

По мнению автора, в настоящее время в России существует определенный диссонанс в отношениях образования, науки и бизнеса. Сегодня система образования находится в более тесных отношениях с институтами фундаментальной науки и практически не контактирует со сферой бизнеса. Научные учреждения также неравномерно распреде- ляют внимание на сферу образования и бизнеса. Учреждения фундаментальных знаний сотрудничают с образовательными структурами, а на бизнес приходится доля тех, кто занимается инновационно-исследовательской деятельностью. Такая нестабильность в интеграционных процессах мешает России на равных конкурировать с международным сообществом как на рынке труда, так и в целом в экономических процессах. Поэтому первостепенной задачей на сегодняшний день является разработка системы равномерной интеграции системы образования, науки и бизнеса.

Путем открытия филиалов кафедр в академических структурах или создания лабораторий и других интегрированных подразделений на базе высших образовательных учреждений достигается повышение эффективности взаимоотношений высших образовательных школ с субъектами академической науки в области исследовательской (научнотехнической) и инновационной деятельности. Реализация инновационной политики вузов в целом предусматривает: разработку программ и планов инновационной деятельности; осуществление контроля над процессом разработки инноваций; изучение проектов разработки инноваций; ведение единой инновационной политики; координирование инновационной деятельности в производственных и функциональных подразделениях; организацию целевых временных групп для достижения решения инновационных проблем – от идеи до внедрения; полное обеспечение материально-техническими, финансовыми и квалифицированными кадрами.

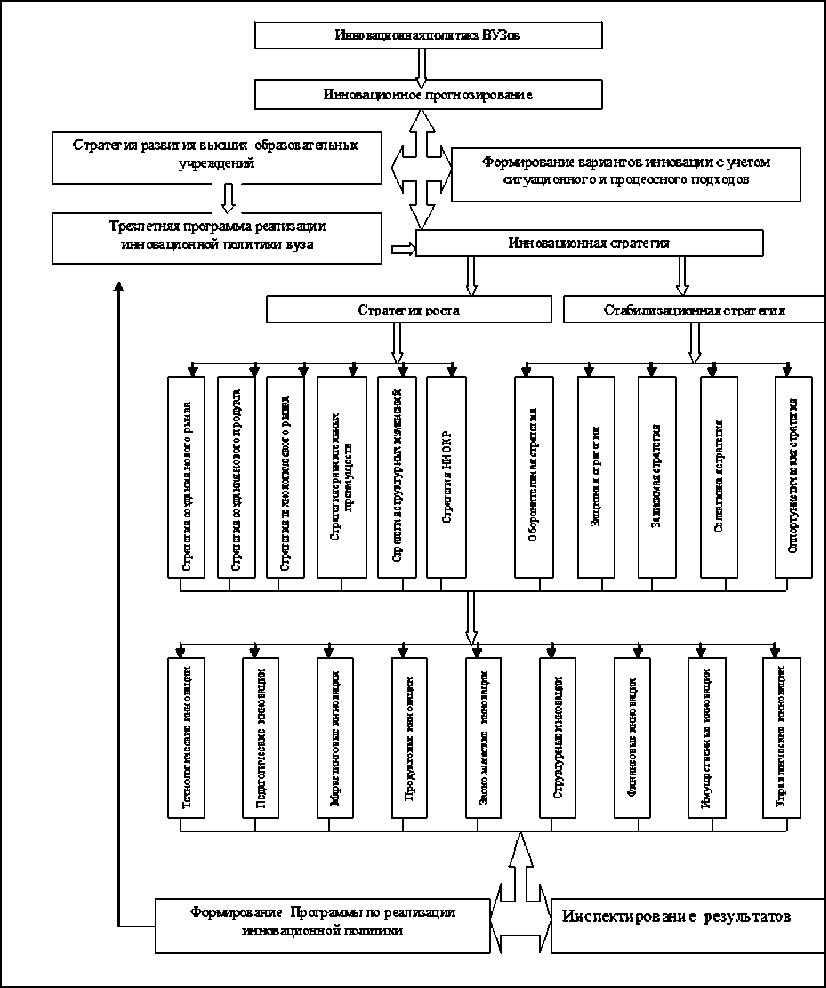

На рисунке приведена последовательность формирования инновационной политики высшей образовательной школы, предложенная автором в данной работе.

По результатам исследования автор приходит к выводу, что механизм реализации инновационной политики вузов являет собой совокупность форм, методов, базовых категорий, с помощью которых осуществляются: согласованность действий в достижении экономических интересов всех участников инновационной деятельности; формирование благоприятной внутренней экономической политики в вузе для ведения инновационной деятельности в рамках образовательных и сопутствующих услуг; развитие системы управления высшей образовательной школой; наращивание инновационного потенциала и числа основных конкурентов (их относительных размеров), расширение внутреннего и внешнего размера рынка.

В научной литературе рекомендован механизм реализации инновационной политики по двум составляющим: организационной и экономической [2]. Экономический механизм включает: прогнозирование, финансирование, текущее и перспективное планирование, налоговые льготы, кредитование, стимулирование, ценообразование. Организационный механизм разработки должен обеспечить наличие организационного, научно-методического, кадрового и информационного элементов.

Данный механизм необходим для систематизации процессов формирования, реализации инновационной политики, объединения в единую систему элементов с позиции системного подхода. Именно этот подход является одним из действующих принципов менеджмента качества (СМК). Основным результатом действия данного механизма есть оценка эффективности инновационного проекта.

Среди проблем в области реализации указанных программ можно отметить недостаточный уровень взаимосвязанности и сбалансированности целей и результатов. Стратегия инновационного развития в целом носит декларативный характер и требует разработки конкретизирующих программ.

С учетом зарубежного опыта, тенденций развития системы высшего образования РФ нами предложен алгоритм формирования национальной инновационной системы на основе активизации инновационной деятельности вузов, включающий несколько этапов.

Выделение этапов необходимо с точки зрения принятия управленческих решений. Для каждого этапа сформулированы задачи управления.

По временным рамкам выполнение алгоритма предполагает три периода: 2013–2014 гг. – первые семь этапов, их результат – определение взаимосогласованных приоритетов развития инновационной деятельности высших учебных заведений в соответствии со стратегическими задачами развития страны, выявление сильных и

Рис.

слабых сторон сложившейся системы высшего образования, а также возможностей интеграционного развития. В этот период истечет срок реализации ряда федеральных программ и запланирована разработка по- следующих, что создаст возможность учета и использования положительного опыта. 2014–2015 гг. – восьмой этап, его результат – разработка программы интеграции вузов в национальную инновационную систему. К этому периоду будет создана основа для расширения взаимодействия между субъектами инновационной системы, выявлены наиболее эффективные модели развития высшей школы, будут частично введены в эксплуатацию ключевые элементы инновационного центра «Сколково». 2015–2020 гг. – девятый и десятый этапы, их результат – обеспечение ведущей роли вузов в инновационном развитии страны с соблюдением принципов координирования, автономии, конкуренции и кооперации.

Теоретический и методологический подходы к функционированию разрабатываемого механизма заключаются в следующем построении:

– работа над разработкой государственной инновационной политики обязательно включает в себя этап уточнения концепций, программ, стратегий и планов развития образовательной системы, науки и инноваций; действие в рамках законов и других нормативных документов, осуществляющих регулирование функционирования высших образовательных учреждений, научных и инновационных организаций, утвержденных положений государственной политики в области инновационного бизнеса;

– формирование инновационной политики Российской Федерации происходит за счет применения объективных экономических законов и действующих закономерностей, прослеживающихся в развитии социальноэкономической политики государства;

– разработка альтернативных инновационных стратегий с последующим претворением ее в жизнь выполняется на основе концептуальной и нормативной базы, используемой высшим образовательным учреждением;

– в основе стратегического анализа альтернативных инновационных разработок заложены базовые категории инновационной политики, принципы и методы ее реализации.

Процесс формирования инновационной политики высшей образовательной школы невозможен без информационной поддержки, которая осуществляется посредством мониторинга рынка образовательного продукта. Ее базой является пакет информации, непрерывно поступающей от стратегических партнеров, конкурентов высших обра- зовательных учреждений, потребителей образовательных услуг, научных организаций, консалтинговых и образовательных фирм, выставочных обществ, профессиональных ассоциаций и прочих структур.

Не стоит забывать о существующих различиях внешней и внутренней политики. По мнению автора, формирование внутренней инновационной политики высшего образовательного учреждения осуществляется за счет действия определенных принципов:

– реализации инноваций за счет непрерывного развития инновационного потенциала;

– осуществления инноваций на комплексной основе. Этот принцип является залогом тесной взаимосвязи между инновациями, в результате чего происходит обеспечение синергетического эффекта (взаимное продвижение инноваций друг друга);

– организации структурного подразделения, в обязанности которого входят формирование и реализация инновационной стратегии и соответствующей политики;

– мобилизации интеллектуальных, материальных и финансовых ресурсов для успешной реализации инновационной политики;

– контроля/учета и перераспределения рисков;

– социального, морального и материального стимулирования инновационной активности.

Внешняя инновационная политика – это направленное поведение организации на рынке, которое приводит к постоянно растущему уровню развития, ориентированное на определение приоритетных инновационных проектов. Данная политика зависит от внешней среды, потребностей рынка и возможностей организации. Принципы поведения высшего образовательного учреждения на рынке, посредством которых осуществляется развитие системы взаимосвязей высшей образовательной школы с организациями, продуктом производства которых являются знания, обеспечивается взаимовыгодное сотрудничество по перспективным инновационным проектам и программам, формируется репутация организации на рынке инноваций, определяет внешняя инновационная политика. Высшее образовательное учреждение занимает передовые позиции по разработке, экспертизе и реализации комплексных федеральных и региональных программ социального и экономического развития, обеспечивает методическую поддержку инновационной деятельности хозяйственных субъектов рынка, занимается организацией международных и национальных конгрессов, симпозиумов, семинаров, конференций и т. д.

Из приведенного материала можно сделать вывод о том, что внутренняя инновационная политика способствует развитию стержневых компетенций высшей образовательной школы, разработке принципов формирования внутренних НИР, использованию различных методы защиты интеллектуальной собственности, утверждению механизма стимулирования персонала, участвующего в инновационной деятельности и других действий, направленных на перспективное развитие высшего образовательного учреждения.

Список литературы Становление внутренней инновационной политики высшей школы в ответ на кризис образовательной системы РФ

- Инновационная политика высшего образовательного учреждения/М. А. Девяткина, Т. А. Мирошникова, Ю. И. Петрова [и др.]; под ред. Р. Н. Федосовой. -М.: Экономика, 2006. -178 с.

- Интеллектуальная собственность как ресурс качественного развития: Общий обзор для малых и средних предприятий (МСП)/авт.-сост.: А. Корчагин, И. Воровски, Ю. Смирнов. -М.: ФИПС, 2002.

- Интеллектуальные ресурсы. Интеллектуальная собственность. Интеллектуальный капитал/сост. и общ. ред. В. Г. Зинов. -М.: АНХ, 2001.

- Кабанков В. И. О плате за обучение в послевузовском образовании: цены и воспроизводство/В. И. Кабанков. -М.: РЭА им. Г. В. Плеханова, 2007 -87 с.

- Казанцев А. К. Менеджмент в предпринимательстве: учеб. пособие/А. К. Казанцев, А. А. Крупанин. -М.: Инфра-М, 2003. -512 с.