"Старик священного города": иконография божества в облике медведя по археологическим и этнографическим данным

Автор: Бауло А.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 2 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья является результатом междисциплинарного исследования на стыке археологии и этнографии и посвящена иконографии божества в облике медведя («Старика священного города») у населения Нижнего Приобья от раннего железного века до наших дней. Выдвинута гипотеза о том, что медведя-бога изображали стоящим в полный рост, все остальные варианты изображения - в проекции сбоку или в т.н. жертвенной, священной, ритуальной позе (голова медведя между передних лап) - относятся к медведю-добыче. Это разделение особенно отчетливо фиксируется в раннем железном веке на ограниченной территории - в правобережье Оби от места ее слияния с Иртышом на юге до д. Ванзеват Белоярского р-на ХМАО - Югры на севере. Рассмотрены вновь обнаруженные бронзовые зеркала и серебряные изделия восточного происхождения и сарматского круга с изображением стоящего медведя; сюжет одного зеркала проанализирован по этнографическим данным. В XIX-XX вв. медвежьи праздники отмечены у ряда локальных групп обских угров, в частности на тех территориях, которые были выделены венгерской исследовательницей Е. Шмидт в качестве первичной и вторичной в распространении культа «Старика священного города». Особую роль они получили в центре фратрии Пор - в д. Вежакары Белоярского р-на ХМАО - Югры. При совершении обряда добытый медведь укладывается в «древней» священной позе «голова между лап», но эта поза не вошла в сакральный орнамент манси и хантов, «Старик священного города» на различных ритуальных атрибутах продолжает изображаться стоящим.

Святилище, обряд, медведь, зеркало, традиция, манси, ханты

Короткий адрес: https://sciup.org/145145751

IDR: 145145751 | УДК: 392 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.2.118-128

Текст научной статьи "Старик священного города": иконография божества в облике медведя по археологическим и этнографическим данным

Медведь – один из наиболее популярных персонажей в металлопластике и графическом искусстве народов севера Западной Сибири от раннего железного века до наших дней. Это связано, с одной стороны, с определением его как мощного опасного животного, с другой – с почитанием его в рамках мифологических воззрений как мудрого и сильного божества. На мой взгляд, данные позиции чаще не совпадают: медведь-бог и медведь-добыча – суть разные существа для древних и современных коренных народов Сибирского Севера, что можно проследить на основе анализа литых и графических изображений этого животного. Гипотеза состоит в следующем: медведя-бога изображали стоящим в полный рост, все остальные варианты изображения – в профиль или в т.н. жертвенной, священной, ритуальной позе (голова медведя между передних лап) – относятся к медведю-добыче. Эта гипотеза основана на археологических и этнографических материалах из Нижнего Приобья – места почитания обскими уграми божества в облике медведя.

«Старик священного города»: территория и особенности почитания

Ялпус-ойка (манс.) / Ем-вож-ики (хант.) - «Старик священного города» (медведь) является мифическим предком фратрии Пор, основу которой составило до-угорское (уральское) население Приобья [Чернецов, 1939, с. 29]. Манси и ханты относятся к медведю как к потомку небесного божества, духу-покровителю, мифическому, историческому и культурному герою, духу-помощнику шамана, блюстителю клятвы, охранителю границы Среднего и Нижнего миров и др. [Sсhmidt, 1989].

Центр почитания Ем-вож-ики - д. Вежакары на Оби – был широко известен на протяжении XVIII-XX вв. По одной из легенд, Ялпус-ойка убил богатыря и захоронил его коня стоящим – так возник «лошадиный город Старика священного города», где и поселился победитель [Kannisto, Liimola, 1958, S. 147]. Ем-вож-ики живет «на обильной великой Оби, в середине ее, в месте, где в облике конской шеи славный город, в облике конской гривы славный город» [Молданов, Молданова, 2000, с. 73].

Манси и ханты верили, что Ялпус-ойка помогает больным, и приносили ему кровавую жертву. На Северной Сосьве и верхней Лозьве при бессоннице или «тягости» ему обещали в качестве подношения черный платок. У манси существовало понятие о «теневой душе», уход которой приводит к потере сна или болезни. В этом случае шаман с помощью Ял-пус-ойки мог возвратить «теневую душу» [Kannisto,

Liimola, 1958, S. 147]. Считалось, что Ем-вож-ики помогает женщине при родах. Шустрый он, везде мог поспеть, по всем деревням, все места может обойти, летающий он будто бы бог. КЕм-вож-ики люди чаще обращаются, он время не тянет, быстрее, решительней все делает (Е.Д. Самбиндалова, д. Пашторы Белоярского р-на ХМАО - Югры) [Бауло, 2002, с. 9] .

Широко известны и значимы т.н. медвежьи праздники. Когда-то они бытовали не повсеместно, что было связано с различием в идеологии угорских фратрий, но постепенно проникли в районы, где раньше не имели распространения (Конда, Пелым). «Игрища» устраивали не только в связи с добычей медведя, но и перед шкурами давно убитых зверей. Ялпус-ойку представляли в образе медведя, считалось, что он отзывчивый и добрый богатырь, помогающий людям продлить жизнь [Чернецов, 1968; Ромбандеева, 1993, с. 62; Молданов, 1999, с. 125; и др.].

Венгерской исследовательницей Е. Шмидт выделены первичная (древняя) территория культа «Старика священного города», которая протянулась по правобережью Оби от современного пос. Октябрьское на юге до д. Ванзеват на севере, и вторичная (более поздняя), располагавшаяся, по ее мнению, в бассейне Северной Сосьвы от пос. Игрим и вверх по течению до д. Верхнее Нильдино [Шмидт, 1989, с. 11, рис. 3].

Первичная территория культа медведя имела важное мифологическое значение для обских угров. Согласно представлениям северных хантов, существовало два основных периода возникновения земли: первый – «Когда землю сотворили, когда воду сотворили», второй – «Когда землю делили, когда воду делили». Во втором периоде на землю были спущены дети небесного бога Тору-ма , между которыми была поделена вся земля. Каждый из них стал на своем участке духом-покровителем. Считается, что место, откуда дети Торума разошлись по своим землям, находится недалеко от пос. Тугияны*. Это место называется «семью вэртами ** поделенная земля, шестью вэртами поделенная земля» [Мифология хантов, 2000, с. 239] или «земля, где распределились семь богов» [Слепенкова, 2000, с. 48].

Перед смертью человека его душа совершает заключительное путешествие по указанной священной территории. Она последовательно посещает духов-покровителей, определяющих судьбу человека: у каждого просит заступничества. Духи в данном вопросе подчиняются решению богини-жизнеподательницы Калтась, при этом они могут продлить жизнь человеку на несколько дней (от трех до семи). Если отмеренный ему срок жизни еще не истек, каждый из них может задержать душу на некоторое время. В этом путешествии душа сначала идет на юг в Калтысьянские юрты – место проживания Калтась. Здесь она спрашивает у верховной богини, действительно ли ее дни сочтены. Если это так, то Калтась позволяет душе двигаться еще дальше на юг - к Мир-сусне-хуму / Ас-тый-ики в Белогорье. Если и он разрешает душе идти дальше, то она, крича и плача, поворачивает на север и следует в Вежакары к Ялпус-ойке / Ем-вож-ики. Его решение особенно важно, т.к. впереди последний пункт – д. Ванзеват – место пребывания правителя Нижнего мира Хинь-ики - «Князя болезней». Два духа-покровителя, братья, живут около Ванзевата и Малого Ванзевата. Если они позволяют душе пройти дальше, то она окончательно уходит на север, в землю смерти, расположенную около устья Оби [Schmidt, 1989, р. 223]. При путешествии души перед смертью к главным мифическим духам-покровителям культовый центр «Старика священного города» является последней остановкой перед уходом к властителю заразы [Шмидт, 1989, с. 15].

Несколько иной вариант представления о последнем путешествии души записан у северных хантов В.М. Кулемзиным. Вэн-ис - «большая душа» за два дня до смерти покидает человека и идет к жизнепода-тельнице Калтась просить разрешения прожить еще некоторое время. Богиня не разрешает, т.к. она определяет час смерти. Тогда вэн-ис идет к Урту *, который позволяет прожить два дня. Далее душа идет к Вежа-карскому старику, и тот разрешает прожить еще три дня [Очерки, 1994, с. 363].

Мне представляется, что на данной территории почитание божества в облике медведя существовало как минимум с раннего железного века и продолжается до сегодняшнего дня; отличительной чертой иконографии божества здесь является изображение его в полный рост.

Медведь-бог и его изображения по археологическим данным

До недавнего времени изображения стоящего медведя в полный рост в бронзовом литье и граффити на металлических (бронзовых и серебряных) изделиях раннего железного века были известны в единичных экземплярах. В частности, литые изображения медведя описаны в рамках усть-полуйской культуры [Чернецов, 1953, с. 137, табл. VI, 6; Усть-Полуй, 2003, кат. 34].

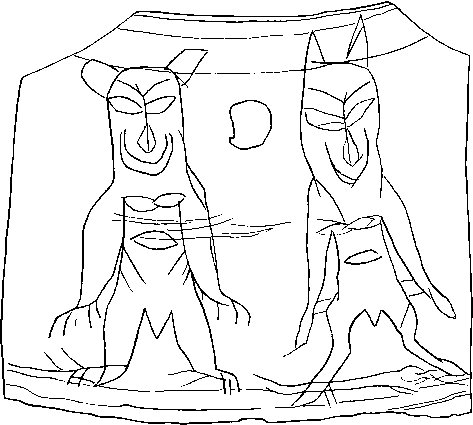

Известны два бронзовых зеркала т.н. сарматского круга из фондов Музея природы и человека (г. Ханты-Мансийск): на одном в центре изображен в полный рост стоящий медведь [Чернецов, 1953, с. 155, табл. XIII, 3; Приступа, Стародумов, Яковлев, 2002, с. 46], на другом – два антропозооморфных божества с выделением фигуры стоящего медведя [Чернецов, 1953, с. 155, табл. XIII, 2; Приступа, Стародумов, Яковлев, 2002, с. 55]. Время бытования этих зеркал в Нижнем Приобье II в. до н.э. – II в. н.э. [Приступа, Стародумов, Яковлев, 2002, с. 17]. Упомяну и бронзовую подвеску с двумя вырезанными зооморфными фигурами (медведя и волка) из комплекса раннего железного века в д. Хурумпауль Березовского р-на ХМАО – Югры [Бауло, 2011, кат. 374] (рис. 1).

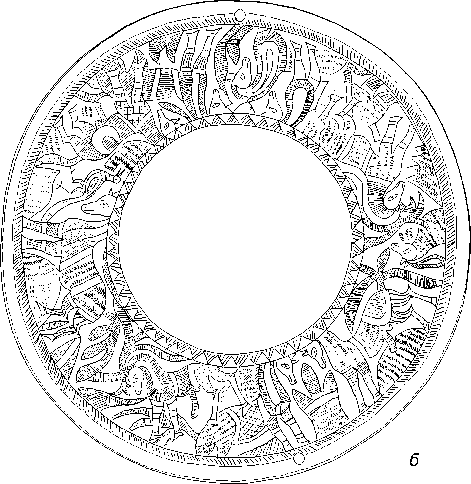

В бассейне р. Муратка (правый приток Оби, Октябрьский р-н ХМАО – Югры) в ходе несанкционированных раскопок на мысу вместе с десятью небольшими бронзовыми антропоморфными фигурками усть-полуйской культуры было найдено серебряное «блюдце» (размеры 8,5 × 8,0 см), которое представляет собой выпуклое днище несохранившейся чаши. Центральный позолоченный медальон круглой формы украшен сложной шестилепестковой розеткой (рис. 2, а ). Подобные розетки характерны для серебряных сосудов Согда и соседних с ним районов, наиболее близкий аналог – медальон на тонкостенной чаше VI в. из Чилека (Самаркандский музей) [Маршак, 1971, рис. 13, табл. 1].

В крае «блюдца» пробито отверстие, под которым выгравирована большая фигура стоящего медведя с расставленными в стороны лапами. Показаны когти, ребра, мужской половой признак, на голове – три лика. Вокруг животного изображены пять рыб и птица (рис. 2, б ). На оборотной стороне «блюдца» вырезаны три крупные фигуры бобров и две небольшие фигуры, напоминающие собак. Судя по отверстию, пробитому в крае таким образом, что при подвешивании с его помощью фигура медведя располагается в вертикальной проекции, скорее всего, перед нами свое-

Рис. 1. Бронзовая подвеска с фигурами медведя и волка.

Рис. 2. Серебряное «блюдце» с гравированными изображениями животных. а – фотография лицевой стороны; б – прорисовка изображений на лицевой стороне.

образная «икона» с изображением таежного божества. С учетом датировки чилекской чаши с аналогичным узором медальона, времени, необходимого для перемещения второй чаши до Приобья, а также срока ее бытования вплоть до фрагментации, можно предполагать, что фигура священного зверя была вырезана на ней вряд ли раньше VII–VIII вв.

Новые материалы по теме статьи были получены летом 2014 г., когда неизвестные лица в результате любительского поиска с помощью металлодетектора обнаружили два расположенных рядом клада. Точное место обнаружения неизвестно, ориентировочно оно находится на одном из небольших островов недалеко от устья р. Казым (Белоярский р-н ХМАО – Югры). Общее число найденных бронзовых предметов приближается к 300 экз., это зеркала-погремушки, зеркала сарматского круга, литые изделия (пряжки, подвески, фигурки животных)*. Многие зеркала гравированы (ок. 60 экз.), их сюжеты в ряде случаев совпадают с сюжетами зеркал из вышеуказанной коллекции Музея природы и человека (МПиЧ). Ранее считалось, что она была изъята в 1930-х гг. у хантов или манси работниками НКВД в бассейне Северной Сосьвы, Ляпина или Казыма [Приступа, Стародумов, Яковлев, 2002, с. 12]. С учетом найденных недалеко от устья Казыма кладов с аналогичными зеркалами можно предполагать, что обе коллекции (1930-х гг. и 2014 г.) принадлежат к одной группе артефактов, доставленной на север Западной Сибири предположи- тельно в первые века нашей эры и вошедшей в состав культовой атрибутики местного населения.

В Казымском кладе находились пять изделий с изображением стоящего медведя: бронзовые зеркала и небольшая серебряная пластинка. Следует сразу уточнить : зеркала определены как привозные, предположительно с юга Сибири; «медвежьи» гравировки выполнены уже на севере Западной Сибири, вероятно, не позже середины I тыс. н.э. Крайне важно, что данные артефакты обнаружены в районе главного святилища Ялпус-ойки / Ем-вож-ики («Старика священного города»), которое находится на высоком правом берегу Оби напротив д. Вежакары на известном археологическом памятнике .

Бронзовое литое зеркало с гравировкой (рис. 3, а , б ). Диаметр 11,5 см. По краю изделия друг напротив друга просверлены два отверстия. На широкой полосе, проходящей вокруг конусообразного выступа и высокого валика, выгравированы следующие изображения (по часовой стрелке): птица с длинным хвостом (павлин?); конь под седлом; конь; голова коня; конь; животное с большими рогами; голова и часть туловища животного с рогами; конь с попоной и пышным хвостом; конь под седлом; животное с большими рогами; конь с пышным хвостом. Часть животных показана идущими по кругу один за другим, часть – идущими им навстречу. Данное изделие, скорее всего, принадлежит к группе т.н. зеркал-погремушек, появление которых в среде кочевников относят к концу VI – V в. до н.э.; их восточное происхождение не вызывает сомнений у исследователей (см. обзор: [Шульга, 1999]).

В данном случае важным является нанесение острым режущим орудием поверх имеющегося на зеркале сюжета большой фигуры стоящего медведя (рис. 3, в ): лапы разведены в стороны, выделен муж-

Рис. 3. «Восточное» бронзовое зеркало из Казымского клада. а – фотография лицевой стороны; б – прорисовка лицевой стороны; в – прорисовка гравированной фигуры стоящего медведя.

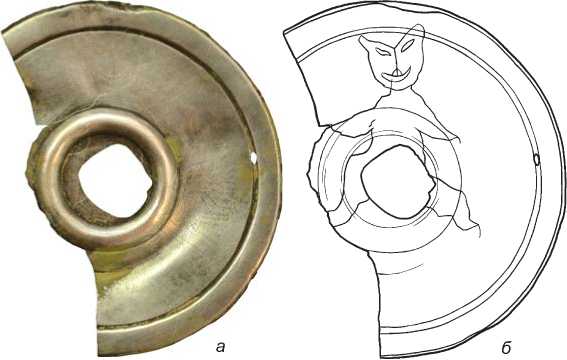

Рис. 4. Фрагмент зеркала из белой бронзы из Казымского клада. а – фотография оборотной стороны; б – прорисовка гравированной фигуры стоящего медведя.

ской половой признак. Фигура животного в вертикальной проекции находится ровно под просверленным отверстием. Это говорит в пользу предположения о том, что отверстие и гравировка были сделаны одновременно. Зеркало могли подвешивать на шнурок или с помощью металлического стержня.

Фрагмент литого зеркала из белой бронзы (рис. 4, а ). Размеры 8,3 × 6,0 см. Изделие изначально круглой формы с высоким валиком в центре оборотной стороны. В крае пробито отверстие . Часть зеркала и его центр сломаны, не сохранились. Лицевая сторона* гладкая. На оборотной стороне вырезана фигура стоящего медведя с разведенными в стороны лапами (рис. 4, б ).

Бронзовое кованое зеркало с гравировкой. Диаметр 6,9 см. По краю просверлены два отверстия. Лицевая сторона гладкая, на ней выгравированы три антропоморфные фигуры анфас, под ними – движущийся вправо бобр. Оборотная сторона изначально оформлена вырезанной шестилепестковой розеткой (рис. 5, а ), поверх нее выгравированы тонкими линиями три антропоморфные фигуры, а поверх центральной более глубокими линиями изображен стоящий медведь

Рис. 5. Бронзовое зеркало сарматского круга из Казымского клада.

а – фотография оборотной стороны; б – прорисовка гравированных изображений на оборотной стороне.

с разведенными в стороны лапами и повернутой вправо головой (рис. 5, б ).

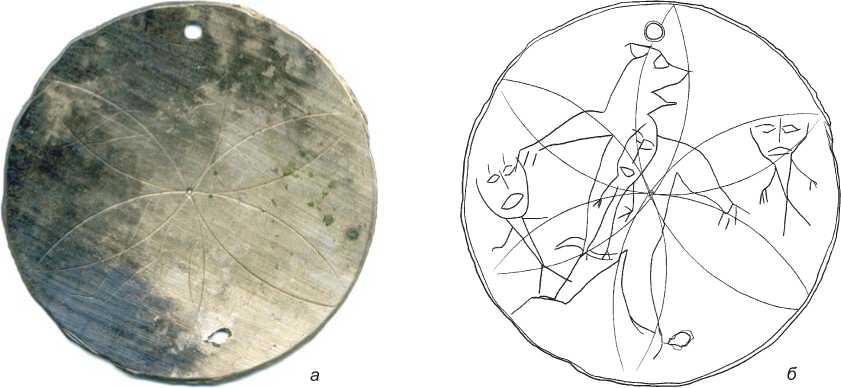

Подвеска овальной формы (рис. 6). Серебро, ковка, гравировка. Размеры 3,0 × 2,5 см. В крае просверлено отверстие для крепления или подвешивания. Практически всю площадь пластинки занимает фигура стоящего (сидящего?) медведя с поднятой вверх левой лапой; показан мужской половой признак.

Семантика сюжета на зеркале из Казымского клада по этнографическим данным

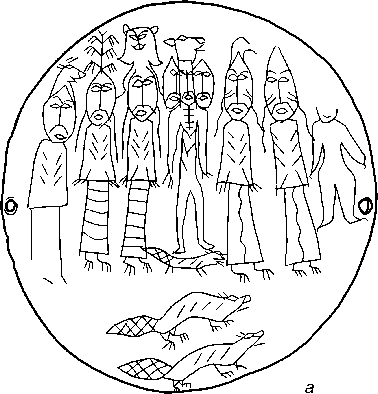

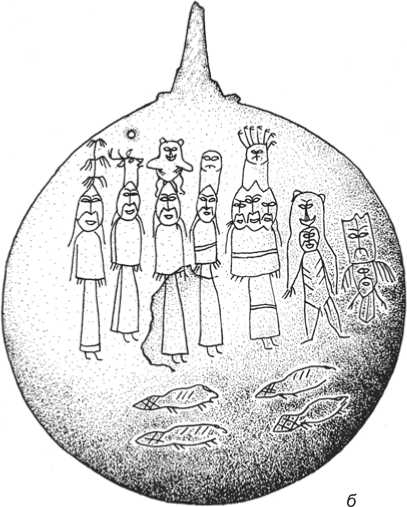

Бронзовое кованое зеркало диаметром 5 см орнаментировано с оборотной стороны 12 окружностями. В центре ямка для циркульной ножки, по краям два отверстия . Лицевая сторона гладкая, на ней уже на севере Сибири нанесен тонким режущим орудием сложный сюжет (рис. 7, а ). Изображены (слева направо) пять антропоморфных фигур в головных уборах с разнообразными навершиями в виде голов животных, зонтичного растения, медведя; шестая без навершия; седьмая фигура, скорее всего , представляет стоящего медведя, что определяется не только плохо сохранившимся силуэтом (зеркало обгорело), но и наличием двойника с близким сюжетом – зеркала из фондов МПиЧ (рис. 7, б ) [Чернецов, 1953, с. 155, табл. XIII, 2; Приступа, Стародумов, Яковлев, 2002, с. 55]. В нижней части зеркала вырезаны фигуры трех бобров, отличительным признаком которых в искусстве раннего железного века Западной Сибири является заштрихованный ромбами хвост.

Семантика подобных композиций с антропоморфными и зооморфными изображениями неоднократно рассматривалась исследователями. По мнению

Рис. 6 . Серебряная пластинка с гравированной фигурой стоящего медведя из Казымского клада.

В.Н. Чернецова, сюжет «хорошо объясняется некоторыми обрядами, известными по этнографии обских угров, посвященными родовым и в особенности фратриальным предкам; в частности обрядами, связанными с зимним солнцестоянием и весенним равноденствием, происходившими в святилище фратрии Пор» [Чернецов, 1953, с. 138]*.

Напомню, что святилище фратрии Пор – священное место Ялпус-ойки / Ем-вож-ики напротив д. Ве-

Рис. 7. Прорисовки антропозооморфных фигур на зеркалах сарматского круга.

а – из Казымского клада; б – из фондов МПиЧ (по: [Приступа, Стародумов, Яковлев, 2002, с. 55]).

жакары. Именно в этом районе проводились широко известные медвежьи праздники, являвшиеся наиболее яркой демонстрацией культа медведя-бога, причем нередко совместно хантами и манси. По материалам В.Н. Чернецова, в начале XX в. на медвежьих праздниках в Вежакарах постоянно присутствовали проезжавшие за Обь на охоту сосьвинские вогулы [Источники…, 1987, с. 214]. В обских поселках на «танцах духов» изображали как хантыйских, так и мансийских божеств. В качестве примера можно упомянуть праздник в Ильпи-пауле (юрты Новинские) в январе 1937 г. Приветствовать медведя «приходили» божества с Северной Сосьвы (Йипыг-ойка – «Филин-старик» из Халпауля, Няксимволь отыр пыг – «Сын богатыря из Няксимволя», Виссум сунт отыр пыг – «Сын богатыря из поселка в устье Висима», Халев-ойка – «Чайка-старик» из Анеево), Лозьвы (Йовтим сос отыр – «Богатырь с ручья Йовтим»), Ляпина (Ворсик-ойка – «Трясогузка-старик» из Манья-пауля), Казыма (Касум най эква – «Казымская огненная женщина»), Оби (покровители Алешкинских юрт, д. Шеркалы, Лохтыт-курта) [Там же, с. 216–218, 246]. Традиция приглашения духов-покровителей на медвежьи праздники сохраняется и сегодня. В частности, вторая часть юильских медвежьих игрищ посвящена духам-охранителям отдельных родов, хозяевам рек, озер, лесов и т.д.; песни поются от имени пришедшего божества [Молданов, 1999, с. 24–30, 36, 41]; дух Вощан ики является с «железным посохом» (это высоченная лиственница) [Там же, с. 25]; приходит Кат вешпи япал – «Существо с двумя лицами» [Там же, с. 57]. Танец на медвежьем празднике манси (семь кругов) исполняет и сам Ялпус-ойка, сын Нуми-Тору-ма (медведь) [Солдатова, 2007, с. 52].

Относительно изображений на зеркале из фондов МПиЧ (рис. 7, б ) В.Н. Чернецов полагал, что антропоморфным фигурам здесь приданы зооморфные и иные наголовья. Первой слева, по его мнению, стоит женщина-растение Порыг , за ней следуют женщины косуля, медведь и сова, далее трехголовое существо, медведь с личиной на груди и филин. Исследователь считал, что данные существа представляют антропо-зооморфных предков генеалогических групп обских угров; сюжет отражает танцы, которые предки исполняют во время периодических и спорадических празднеств [Чернецов, 1971, с. 91–92].

Фигуры на зеркале из Казымского клада (рис. 7, а) однозначно находят параллели в пантеоне обских угров: зооморфный образ духов-покровителей подчеркнут с помощью навершия головного убора (маски?). Божество в облике лося почитали манси Сам-биндаловы и Елесины в верховьях Лозьвы и Северной Сосьвы [Чернецов, 1939, с. 25–26; Чернецов, 1947, с. 172; Источники…, 1987, с. 200–202]; зонтичное растение (на голове второго слева персонажа) в фольклоре манси связано с предками фратрии Пор [Чернецов, 1939, с. 22]; трехголовые лесные духи менквы (четвертая слева фигура) почитались манси Северной Сосьвы [Kannisto, Liimola, 1958, S. 148, 156–157, 218; Гемуев, Бауло, 1999, с. 100]. Крайняя справа фигура может обозначать медведя-бога, а изображение этого животного в навершии головного убора третьего слева персонажа – сына Ялпус-ойки, подобное божество также было известно у манси. В дневниках В.Н. Чернецова имеется запись о том, что в д. Нирус-пауль (бассейн р. Тапсуй) в 1930-х гг. находился дух-покровитель всех Пакиных - Ялпус-ойка-пыг («Ялпус-ойки сын»). Фигуру этого духа-покровителя в определенные годы возили в Вежакары, «в гости» к отцу - Ялпус-ойке [Источники…, 1987, с. 151].

Таким образом, можно предполагать, что на бронзовых зеркалах выгравированы божества – участники древних мистерий, проходивших в правобережье Оби. Их зооморфная ипостась подчеркнута оформлением головных уборов; среди персонажей встречаются фигуры медведя-бога и, возможно, его сына. Сохранение традиции представления духов-покровителей на медвежьем празднике в поселках обских угров, расположенных в правобережье Оби, красноречиво говорит об устойчивости единых для региона и местного населения многовековых мифологических воззрений и обрядов.

Безусловно, стоящий в полный рост медведь – не единственный, а достаточно редкий (и, как я постарался показать, территориально ограниченный) вариант изображения этого животного. Гораздо чаще среди археологических артефактов раннего железного века и Средневековья встречаются отливки медведя в т.н. жертвенной*, священной, ритуальной позе – когда голова медведя показана между передних лап в проекции сверху**; также широко известны полые фигурки медведей.

В Казымском кладе бронзовых отливок с сюжетом «голова медведя между лап» 10 экз. (три эполетообразной формы, остальные – круглые и прямоугольные), т.е. предметы с данным вариантом образа медведя среди артефактов (ок. 400 экз.) немногочисленны, они могли быть завезены в общей массе вещей попутно. Не менее важно другое: сарматские зеркала на севере Западной Сибири привозные, на них местное население стоящего медведя изобразило, а гравировок «голова медведя между лап» нет, неизвестны они и в других районах Западной Сибири. Данный факт может говорить о том, что, во-первых, литые изделия с изображением медведя в священной позе в Казымском кладе также относятся к привозным, во-вторых, скорее всего, на это животное в раннем железном веке в правобережье Оби, на «первичной территории почитания медведя» (по Е. Шмидт), не охотились, что в свое время предполагал и В.Н. Чернецов [1939, с. 29; 2001, с. 35].

Таким образом, можно предположить, что изделия с сюжетом «голова медведя между лап» не относятся к культу этого животного, они являются неким отличительным знаком для охотников по случаю удачной добычи крупного таежного зверя. Число голов животного на бронзовых отливках (пряжках, браслетах, напальниках) могло соответствовать количеству добытых медведей: известны пряжки с одной – шестью головами (см., напр.: [Чемякин, 2003, 2006; Бауло, 2011, кат. 319–326]), даже с тринадцатью; восемь убитых зверей, например, могли отмечаться двумя пряжками с четырьмя головами и т.д.

Что касается бронзовых полых фигурок медведя, то, на мой взгляд, их ассоциировали с животным-добычей, подвешивая подобные изделия на пояса охотников или другие детали одежды с магическими целями обеспечения успешной охоты. Полагаю, что и в гравированных фигурах медведей, которых изображали в проекции сбоку, в движении, также видели животное-добычу.

Иконография медведя-бога по этнографическим данным

Изображения медведя у обских угров известны с начала XX в. Это связано с тем, что в более ранние периоды работавшие на севере Западной Сибири исследователи-этнографы не обладали навыками изобразительного искусства, фотофиксация предметов также стала производиться до статочно поздно.

Основная часть атрибутики с медвежьей символикой относится к известному медвежьему празднику, который чаще всего проходил по случаю добычи животного (см., напр.: [Соколова, 2009, с. 537–569]), но также его могли устраивать и в честь уже хранившихся шкур. При совершении обряда шкуру животного вносили в дом, сворачивали и укладывали на столе в почетном углу так, что голова зверя покоилась между его передними лапами. Несмотря на достаточно широкое распространение этого обряда среди локальных групп обских угров, священная поза «голова между лап» так и не появилась в орнаментальных мотивах.

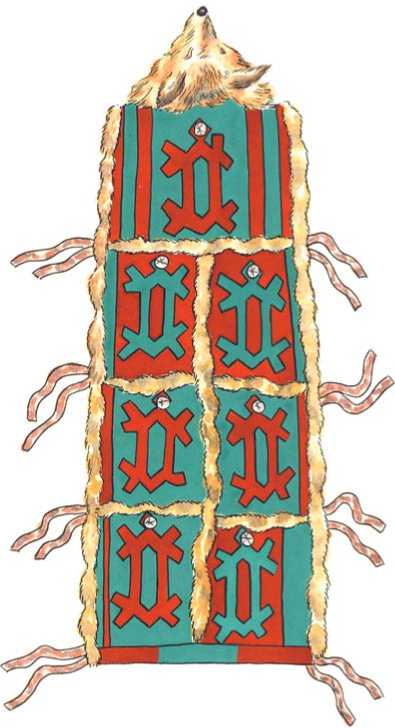

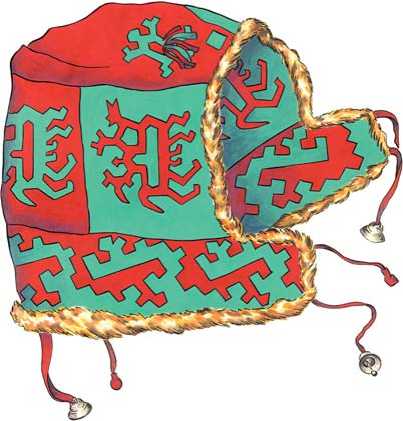

На священных атрибутах манси и хантов конца XIX – начала XX в. медведь показан стоящим в полный рост: у северных манси – в сакральных орнаментах на предметах (они были привезены в финские музеи в результате экспедиции начала XX в. А. Кан-нисто) [Vahter, 1953, Tab. 189, 1, 2 ]; у казымских хантов – на берестяных изделиях [Шухов, 1916, табл. II, 5, III, 3], костяных напальниках [Там же, табл. III, 2; Руденко, 1929, с. 33], рукавицах участников медвежьего праздника [Шухов, 1916, табл. III, 1; Руденко, 1929, табл. XV, 3], жертвенных покрывалах [Гемуев, Бауло, 2001, кат. 114, 115, 119]. В данном случае обские угры

Рис. 8. Богатырский пояс с изображением двух стоящих медведей в центре. Сынские ханты, середина XX в.

Рис. 9. Ритуальный колчан с фигурами стоящего медведя. Березовские ханты, середина XX в.

Рис. 10. Рукавицы для медвежьего праздника с фигурами стоящего медведя. Березовские ханты, 1960–1970-е гг.

видели в подобном орнаменте фигуру медведя-бога. В бытовых же рисунках медведь как животное-добыча показан в профиль [Руденко, 1929, с. 22–23].

Традиция изображать божество в облике медведя стоящим сохранялась в середине XX в. и не изменилась до сих пор. В качестве примера можно привести богатырский пояс сынских хантов (рис. 8),

Рис. 11. Богатырский шлем с фигурой стоящего медведя на макушке. Манси Северной Сосьвы, 1960–1970-е гг.

ритуальный колчан (рис. 9) и рукавицы (рис. 10) березовских хантов, богатырский шлем со сьвинских манси (рис. 11).

В исследованиях сегодняшнего дня больше приходится ориентироваться на сохранившуюся атрибутику, нежели на фрагментарную информацию: еще в конце XIX в. собиравший сведения о медвежьем празднике Н.Л. Гондатти сокрушался о том, что «особо забыто все остяками – жителями главного течения Оби» [1888, с. 65]. Тем не менее у современных обских угров остается разделение в понимании медведя-бога и медведя-добычи. Согласно одной версии сказания, на медвежьем празднике медведь-божество представляется сыном «духа Верхнего мира Нуми-То-рума » [Чернецов, 2001, с. 7], более того, Нуми-Торум, несмотря на его «высокое» положение, сам является медведем [Чернецов, 1939, с. 32], т.е. демонстрируется прямая родственная связь между медведем-богом и верховным богом в облике медведя.

«Старик священного города» выступает медиатором между Средним и Нижним мирами [Шмидт, 1989, с. 12], в мифологии манси и хантов ярко вырисовывается его функция как перводобывателя медведя и учредителя медвежьей обрядности [Там же, с. 15]

Заключение

Таким образом, приведенные археологические и этнографические материалы позволяют сформулировать гипотезу о том, что в Нижнем Приобье начиная как минимум с раннего железного века и до сегодняшних дней у местного населения функционировал культ медведя-бога. Носители этого культа различали иконографию медведя-бога и медведя-добычи: первый изображался стоящим в полный рост, второй – в известной священной позе «голова между лап» в проекции сверху либо в виде фигуры идущего животного в профиль. Особенно ярко в раннем железном веке такое разделение фиксируется в правобережье Оби от места слияния ее с Иртышом на юге до д. Ванзе-ват Белоярского р-на ХМАО – Югры на севере; данная территория выделена Е. Шмидт как первичная в распространении культа «Старика священного города» [1989, с. 11, рис. 3]. Крайне важно высказанное В.Н. Чернецовым мнение о том, что «некогда на медведя, очевидно, не охотились совершенно» [1939, с. 29] и что «периодические праздники в святилище фратрии Пор в свое время были единственными обрядами культа медведя, а спорадические праздники, наблюдаемые сейчас при убийстве медведя, ранее не существовали, т.к. медведя вообще не убивали» [2001, с. 35].

В XIX–XX вв. медвежьи праздники зафиксированы у ряда локальных групп обских угров, в частно- сти, на тех территориях, которые выделены Е. Шмидт в качестве первичной и вторичной в распространении культа медведя. Особую роль они получили в центре фратрии Пор – в д. Вежакары Белоярского р-на ХМАО – Югры. При совершении обряда добытый медведь укладывается в «древней» священной позе «голова между лап», но эта поза не вошла в сакральный орнамент манси и хантов. «Старик священного города» на различных ритуальных атрибутах продолжает изображаться стоящим.

Список литературы "Старик священного города": иконография божества в облике медведя по археологическим и этнографическим данным

- Бауло А. В. Культовая атрибутика березовских хантов. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. -92 с.

- Бауло А. В. Древняя бронза из этнографических комплексов и случайных сборов. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. -260 с.

- Гемуев И.Н., Бауло А.В. Святилища манси верховьев Северной Сосьвы. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1999. -240 с.

- Гемуев И.Н., Бауло А.В. Небесный всадник: Жертвенные покрывала манси и хантов. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. -160 с.

- Гондатти Н.Л. Следы языческих верований у инородцев Северо-Западной Сибири. -М.: , 1888. -91 с.