Статистические зависимости между личностными особенностями и характеристиками лживости (на примере студентов вуза)

Автор: Гайнуллина Светлана Маратовна, Башкатов Сергей Александрович

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 3, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается содержание понятий «ложь» и «лживость» в контексте анализа работ отечественных и зарубежных авторов, приводятся примеры личностных особенностей человека, склонного к акту лжи, обсуждается эффективность шкал лжи психологических тестов. Отмечается отсутствие в литературе эмпирических данных, позволяющих охарактеризовать специфику проявлений феномена лживости в студенческой среде, которая выступает одной из наиболее активных социальных групп населения. В проведенном эмпирическом исследовании приняли участие 407 студентов вуза очной, очно-заочной и заочной форм обучения обоего пола в возрасте от 17 до 37 лет, средний возраст - 19,80±2,64 лет. Целью исследования явилось изучение личностных особенностей студентов как предикторов лживости. Полученные результаты свидетельствуют о принципиальной возможности прогнозирования склонности ко лжи на основании анализа статистических зависимостей между независимыми и зависимыми переменными, показавшего, что следующие характеристики студенческой выборки могут выступать предикторами лживости: экстраверсия, сотрудничество, добросовестность и нейротизм. Предиктор «экстраверсия» позволяет прогнозировать высокие значения собственно «лживости» и низкие значения показателя «ложь-оправдание». «Сотрудничеству» не присуща «ложь-сплетня», а «добросовестности» - общая «лживость». «Нейротизм» выступает предиктором «лжи-оправдания».

Ложь, лживость, личностные особенности как предикторы лживости, студенты

Короткий адрес: https://sciup.org/149142444

IDR: 149142444 | УДК: 159.9.075 | DOI: 10.24158/spp.2023.3.7

Текст научной статьи Статистические зависимости между личностными особенностями и характеристиками лживости (на примере студентов вуза)

Введение . В современной научной литературе продолжаются дебаты о природе, сущности и генезисе феномена лжи, обусловленные множеством дискуссионных вопросов, существующих в этой области знания. Одни исследователи высказывают мнение о том, что ложь функционирует в структуре феноменологического статуса личности (Тарасов, 2005), другие указывают на ложь как способ решения различных психологических проблем (Знаков, 1993а: 9–16 ; Знаков, 1993б: 13–23), третьи считают лживость следствием серьезного психического расстройства, например, такого как алкоголизм или наркомания (Майерс, 2010 ; Велкина, 1995: 43–53).

Исторически ложью как предметом исследования занимались философия, юриспруденция, социологией, психология и другие науки. Например, античные философы Аристотель и Платон изучали природу лжи, разрабатывали предложения по профилактике лживости, критиковали школу софистов (Грачев, Мельник, 2013: 129).

Зарубежными и отечественными авторами, начиная со средних веков вплоть до современности, было проведено достаточно много исследований феномена лжи. Так, М. Монтень о лживости рассуждал следующим образом: «Лживость – это гнуснейший порок… И если бы мы сознавали всю мерзость и тяжесть упомянутого порока, то карали бы его сожжением на костре с большим основанием, чем иное преступление» (Монтень, 1979: 33). Интересным представляется высказывание А. Шопенгауэра о лжи и истине: «Если подозреваешь кого-либо во лжи – притворись, что веришь ему, тогда он лжет грубее и попадается. Если же в его словах проскользнула истина, которую он хотел бы скрыть, – притворись не верящим; он выскажет и остальную часть истины» (Шопенгауэр, 1992: 329). Ж. Дюпра определяет ложь как психосоциологический акт воздействия, при помощи которого пытаются внушить человеку «верование», не соответствующее истине (Дюпра, 2008). Автор утверждает, что внушение неправды может быть сознательным (продуманным, намеренным) и бессознательным и осуществляться не только как словесный акт, но и с помощью невербальных средств общения. В.С. Соловьев рассуждает о лжи как о принципе моральной философии. Он выделяет следующие подходы к решению дилеммы лжи:

-

– Формальный подход, который принципиально не допускает ложь в какой-либо форме, так как требует от человека безусловного следования правилу «не лги». В этом случае субъект обязан исполнить долг правдивости, не думая о последствиях, за которые он как будто не несет ответственность.

-

– Альтруистический подход, который допускает ложь в гуманных целях, однако открывающий дверь всяким злоупотреблениям (Соловьев, 1914: 134).

Н.А. Бердяев выводит оригинальную иерархию проявлений лжи:

-

1) абсолютная ложь (ложь мира) – изолганное бытие, имеющее своим источником злую свободу хаоса, где нет и не может быть позитивных ценностей;

-

2) социальная ложь (социально организованная или максимальная ложь), которая включает ложь нации, церкви, государства, партии, семьи, науки, искусства, также разновидностями социальной лжи философ называет ее личностные, психологические проявления, такие как сознательная и бессознательная ложь, внутренняя сокровенная лживость, ложь другим, ложь себе;

-

3) условная ложь – вежливость, где открывается возможность проявления добра и любви к человеку, носящая не системный, а эпизодический характер;

-

4) добродетельная ложь (ложь из сострадания, ложь как средство достижения добра) (Бердяев, 1939: 275–279).

В современном научном познании лживость изучается в разных аспектах. М.Г. Чухрова и Т.А. Филь (2021) понимают под ложью факт осознанного, преднамеренного искажения истины, выраженный в словах или поступках. А.А. Вихман определяет ложь как специфическую информационно-манипулятивную активность, представляющую собой целостное психологическое образование, характеризующее меру скрытого, одностороннего воздействия субъекта лжи на ее объект (Вихман, 2010: 238).

В научной литературе существует точка зрения, согласно которой склонность к лживости обусловлена психологическими особенностями человека. Так, И.А. Церковная показала, что лживость связана с психофизиологическими, психологическими и социально-психологическими характеристиками личности1. К. Леонгард (2000) считает, что большую роль в формировании лживости играет психотип личности, в частности демонстративный тип акцентуации характера. С.Е. Ивакин и соавторы (2016) полагают, что существуют две причины искажения информации – личностные или ситуационные. В.В. Знаков также описывает ситуативные факторы лживого поведения, относя к ним социальные условия жизни людей (Знаков, 2005: 149, 230). А.А. Дупак отмечает, что такому явлению, как ложь, подвержены все слои общества (Дупак, 2013: 430).

По мнению П. Экмана, лживость представляет собой черту личности, тяготеющую к эмоционально окрашенным актам умолчания и искажения актуальной информации. Ложь трактуется им «как обман, как действие, которым один человек вводит в заблуждение другого, делая это умышленно, без предварительного уведомления о своих целях и без отчетливо выраженной со стороны жертвы просьбы не раскрывать правды» (Экман, 2019: 18). А.М. Крючков (2021) замечает, что каждый человек в той или иной степени способен к обману, однако при этом встречаются как люди абсолютно честные, так и патологически лживые, что, по мнению автора, обусловлено воспитанием и жизненным опытом.

Г.В. Грачев и И.К. Мельник полагают, что под лживостью нужно понимать «поведение человека, направленное на намеренное искажение действительности ради достижения желаемой цели или на стремление избежать нежелательных последствий совершенных действий» (Грачев, Мельник, 2013: 130–134). Авторы утверждают, что если лживость является привычной формой поведения, то постепенно она становится личностным качеством, выражающимся в ограничении и искажении передаваемой информации для удовлетворения собственных потребностей.

-

А. Буллер утверждает, что «феномен лжи проявляет суть человека как существа, еще не состоявшегося, потому что способностью не лгать обладает только существо разумное и одновременно несовершенное» (Буллер, 2013: 15).

При проведении психологических исследований часто наблюдаются случаи искажения информации испытуемыми при выполнении ими тестовых заданий, что также является следствием лживости. А.Г. Шмелев по поводу этого замечает, что «респондент – это активный субъект, который определенным образом осознает (рефлексирует, категоризует) ситуацию тестирования, обеспокоен тем, какие результаты будут получены, кто и как будет их использовать» (Шмелев, 2002: 105). По этой причине испытуемый осознанно (фальсификация) или бессознательно (механизм психологической защиты) искажает свои ответы на пункты теста.

На сегодняшний день описаны разнообразные факторы, которые приводят к сознательным и бессознательным искажениям результатов психологического измерения. Одним из самых изученных является эффект «социальной желательности», возникающий из-за стремления испытуемого давать социально одобряемые ответы, который особенно сильно выявляется при психодиагностике личностных особенностей. Для выявления этого феномена используют так называемые шкалы лжи, предназначенные для оценки искренности обследуемого. Высокие значения по этой шкале получают люди, стремящиеся произвести благоприятное впечатление и потому склоняющиеся в своих ответах в сторону социальной желательности (Шмелев, 2002).

А.Ю. Мягков отмечает, что специалисты для повышения качества психодиагностики используют шкалы лжи тестов Г. Айзенка, Дж. Тейлора, ММPI и др., которые достаточно сильно различаются конструированием и валидизацией (Мягков, 2002: 118). Ряд ученых оценивают шкалы лжи как адекватный способ оценки корректности результатов психологических измерений, позволяющий отфильтровывать некорректные протоколы (Бодалев и др., 2000: 125–131 ; Блей-хер, Бурлачук, 1978: 85 ; Богомолов и др., 1974: 19–20 ; Давыдов, Давыдова, 1992: 17). Однако оптимизм по поводу эффективности шкал лжи существенно уменьшается по той причине, что в научной литературе известны лишь единичные случаи экспериментальной проверки шкал лжи на надежность и валидность (Мягков, 2002).

В этой связи отметим, что, по мнению И.Ф. Девятко, в шкалах лжи неправомерно используются пункты, провоцирующие конформистские ответы. Он предлагает «избегать использования в тестах подталкивающих вопросов и провоцирующих социальное тщеславие формулировок, а также уделять внимание данной проблеме на стадии анализа и интерпретации результатов»1

О.И. Морозова-Ларина (2015), анализируя конструкцию шкал достоверности, их достоинства и недостатки, приходит к выводу, что вопросы, составляющие эти шкалы, должны отвечать двум требованиям: описывать типичную ситуацию, в которой человек поступает вопреки нравственным нормам; человек должен испытывать угрызения совести за то, что поступает в этих ситуациях именно таким социально неодобряемым образом. Автор считает, что большинство шкал лжи не соответствует описанным требованиям.

Таким образом, в научной литературе имеется достаточное количество работ, с разных сторон освещающих психологические аспекты лживости. Однако, как показывает анализ, на уровне конкретных исследований систематизированы не все факты, касающиеся различных характеристик проявления лживости у человека. В настоящем исследовании мы придерживаемся определений П. Экмана, согласно которым лживость представляет собой черту личности, тяготеющую к эмоционально окрашенным актам умолчания и искажения актуальной информации, а ложь трактуется им как «обман, как действие, которым один человек вводит в заблуждение другого, делая это умышленно, без предварительного уведомления о своих целях и без отчетливо выраженной со стороны жертвы просьбы не раскрывать правды» (Экман, 2019: 18).

В нашем исследовании мы использовали пятифакторную модель личности, впервые описанную У. Норманом (Norman, 1963), которую Р. Маккрэй и П. Коста использовали при разработке психодиагностической методики NEO PI-R (McCrae, Costa, 1996: 51–76). Уточним, что пятифакторная модель личности опирается на следующие концепции:

– Теория инстинктов социального поведения У. Макдугалла (1932).

– Модель интеллекта Л. Терстоуна (1934).

– Теория диспозий личности Г. Олпорта, Р. Кеттелла, Г. Айзенка (1936).

– Модель OCEAN (большая пятерка личностных черт) Э. Тупеса и Р. Кристала (1961).

– Теория черт характера лидера У. Нормана (1963).

Анализ литературы также показывает, что проблематика лживости является малоизученной для такой высокоактивной социальной группой населения, как студенты вуза. В период студенчества происходят процессы формирования устойчивой системы ценностей и социального статуса личности, становления самосознания и критического мышления, отмечается стремление давать собственную оценку различным общественным процессам и явлениям, наблюдается поиск аргументации подходов к самостоятельному решению жизненных проблем. При этом у студентов сохраняются субъективные стереотипы, убеждения и установки, которые проявляются в их жизнедеятельности как стремления к идентификации и обособлению, конформизму и негативизму, подражанию и отрицанию общепринятых норм и ценностных ориентаций. В этой связи не вызывает сомнения, что прогнозирование лживости по предикторам личностных особенностей, что является целью нашего исследования, имеет социальную значимость и заслуживает научного внимания. С учетом изложенного мы предположили, что существуют статистические зависимости между личностными особенностями и характеристиками лживости, которые могут выступать в качестве предикторов лживости, у студентов вуза.

Организация и методы исследования . В эмпирическом исследовании приняли участие 407 студентов вуза очной, очно-заочной и заочной форм обучения в возрасте от 17 до 37 лет (средний возраст – 19,80±2,64 лет), из них 225 женщин и 182 мужчины.

Для определения психологических особенностей личности в эмпирическом исследовании использовались следующие методики: личностный опросник П. Косты и Р. Маккрэя NEO PI-R («Большая пятерка») (Орел, Сенин, 2008); опросник «Виды лжи» И.П. Шкуратовой (Шкуратова, 2009: 134–141); многомерно-функциональный вопросник «Лживость» И.А. Церковной1.

Обработка полученных данных проводилась с помощью пакета компьютерных программ Statistica 10.0. Рассчитывались показатели описательной статистики, для оценки зависимости показателя видов лжи и лживости от личностных особенностей применялся непараметрический аналог дисперсионного анализа – Н -критерий Крускала – Уоллиса. При этом в качестве независимых переменных мы выбрали следующие характеристики личностных особенностей (показатели NEO PI-R): нейротизм, экстраверсия, открытость опыту, сотрудничество, добросовестность. При оценке статистической значимости и направленности зависимости видов лжи и лживости от показателей личностных особенностей учитывались значение Н- критерия, вероятность нулевой гипотезы р и направление линии тренда зависимости средних рангов зависимых переменных от градаций факторов (независимых переменных).

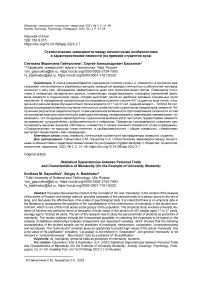

Результаты и их обсуждение . Было установлено, что следующие переменные могут выступать предикторами лживости: экстраверсия, сотрудничество, добросовестность и нейро-тизм. На рисунке 1 представлена зависимость показателя «ложь-оправдание» от экстраверсии, выступающей в качестве предиктора (p < 0,001). Из графической зависимости рисунка 1 следует, что независимая переменная «экстраверсия» уменьшает показатель «ложь-оправдание» и может выступать прогностическим показателем согласно уравнению линейной регрессии: «ложь-оправдание» = – 46,8846 × «экстраверсия» + 298,0899.

Выявленную зависимость (рисунок 1) можно объяснить следующим образом. Показатель «экстраверсия» включает в себя сердечность, которая характеризуется нежностью, дружелюбием, искренностью, радушием, установлением теплых и близких контактов с другими людьми. Она также проявляется в предпочтениях человека быть среди других людей, переживать чувство удовольствия, быть лидером группы, уверенным по поводу своих решений, испытывать постоянную потребность в деятельности, ярких впечатлениях и волнующих переживаниях (Орел, Сенин, 2008: 21, 26). Экстраверты активно и уверенно проговаривают свои жизненные планы и решения. Из сказанного следует, что экстраверты, очевидно, не нуждаются во лжи для оправдания, так как редко попадают в такие ситуации. Сделанное заключение подтверждается выявленной зависимостью между ложью-оправданием и нейротизмом, которая описывается уравнением линейной регрессии: «ложь-оправдание» = 25,3938 + 76,2502 × «нейротизм» (р < 0,0001). Согласно этой зависимости, независимая переменная «нейротизм» увеличивает выраженность зависимой переменной «ложь-оправдание». Такая личностная черта человека, как нейротизм, характеризуется тревожностью, напряженностью, пугливостью, враждебностью, склонностью испытывать чувство вины, грусти, безнадежности и одиночества, что может привести к депрессивному состоянию. Такой человек не уверен в себе, испытывает негативные аффективные состояния, не способен контролировать желания и побуждения, подвержен стрессу, аддикциям, паническим атакам (Орел, Сенин, 2008: 21, 26). Перечисленные психологические особенности интроверта неизбежно ведут к ошибкам в поведении и деятельности, за которые ему приходится оправдываться, прибегая при этом ко лжи.

ф

-Ь

О

ср.ранг

Линейная (ср.ранг)

Градации предиктора (экстраверсия)

Рисунок 1 - Зависимость между переменными «экстраверсия» и «ложь-оправдание» (р < 0,001)

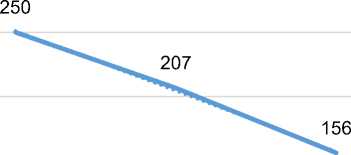

На рисунке 2 представлена графическая зависимость показателя «лживость» от предиктора «добросовестность» (p < 0,001), из которой следует, что независимая переменная «добросовестность» увеличивает показатель «лживость» и может выступать прогностическим показателем согласно уравнению линейной регрессии: «лживость» = 74,9808 × «добросовестность» + 59,7494.

□□

ср.ранг

Линейная (ср.ранг)

Градации предиктора (добросовестность)

Рисунок 2 - Зависимость между переменными «добросовестность» и «лживость» (р < 0,001)

Выявленную зависимость (рисунок 2) можно объяснить тем, что добросовестные люди продумывают свои действия перед их выполнением, они характеризуются целеустремленностью, волей, решительностью и непреклонностью, компетентностью, организованностью, аккуратностью, чувством долга, скрупулезностью, стремлением к достижению целей, усидчивостью, наличием амбиций, самодисциплины, импульсивности и осторожности (Орел, Сенин, 2008: 23, 28–29). Складывается впечатление, что лживость у добросовестной личности является следствием наличия повышенной ответственности за требуемый результат, ведущей в случае появления трудностей в его достижении к нездоровому перфекционизму, который и выражается в актах лживости.

Также в проведенном исследовании нами были установлены статистические зависимости, описываемые следующими регрессионными уравнениями, позволяющими прогнозировать характеристики конструкта лжи:

-

1. «Ложь-сплетня» = – 42,2804 × «сотрудничество» + 273,190 (p < 0,001). Из приведенного уравнения следует, что «сотрудничество» уменьшает значения зависимой переменной «ложь-сплетня». Выявленная зависимость объясняется тем, что сотрудничество человека можно охарактеризовать как доверительное отношение к другим, наличие искренности, откровенности, застенчивости, чуткости, оригинальности и остроумия, выраженности альтруистического поведения, щедрости, благородства, великодушия, склонности защищаться от остальных, подавлять свою агрессию, стремления забывать обиды и прощать. Такой человек выступает открытой и чистосердечной личностью, легко доверяет другим и склонен считать людей, с которыми встречается, хорошими. Поэтому человек, который сотрудничает с другими, не склонен сплетничать, то есть передавать плохо проверенную или негативную информацию о своих знакомых или о чем-то другом иным лицам.

-

2. «Лживость» = 42,4062 × «экстраверсия» + 116,3582 (p < 0,004). Из приведенного уравнения следует, что «экстраверсия» увеличивает значения зависимой переменной «лживость». Выявленная зависимость может объясняться тем, что экстраверты используют социально приемлемые виды лжи. Полученный результат согласуется с данными И.А. Церковной1, которая также выявляет связь лживости с такими личностными характеристиками, как ответственность, открытость, доверчивость, эмоциональная устойчивость, жизнерадостность, дружелюбие, экстраверсия и др.

Выводы :

-

1. Анализ литературы показывает, что прогнозирование лживости является актуальной проблемой, имеет социальную значимость и может быть предметом научно-практического исследования.

-

2. Ложь представляет собой сложный феномен сокрытия человеком информации, сопровождающийся лживостью как устойчивой поведенческой тенденцией.

-

3. Полученные на большой выборке студентов вуза результаты свидетельствуют о принципиальной возможности прогнозирования лживости. На основании анализа статистических зависимостей между предикторами и зависимыми переменными было установлено, что следующие характеристики генеральной совокупности студентов вуза могут выступать предикторами лживости: экстраверсия, сотрудничество, добросовестность и нейротизм. Предиктор «экстраверсия» дает возможность прогнозировать высокие значения «лживости» и низкие значения показателя «ложь-оправдание». «Сотрудничеству» не свойственна «ложь-сплетня», а «добросовестности» не присуща общая «лживость». «Нейротизм» является предиктором «лжи-оправдания». Таким образом, выявленные статистические зависимости подтверждают выдвинутую эмпирическую гипотезу.

Список литературы Статистические зависимости между личностными особенностями и характеристиками лживости (на примере студентов вуза)

- Бердяев Н.А. Парадокс лжи // Современные записки. 1939. № LXIX. C. 272-280.

- Блейхер В.М., Бурлачук Л.Ф. Психологическая диагностика интеллекта и личности. Киев, 1978. 142 с.

- Богомолов Ю.В., Воронкин А.И., Куст В.П., Соколов В.П. Краткие сведения по применению некоторых медико-психологических тестов // Вопросы психической адаптации. Новосибирск, 1974. С. 17-53.

- Бодалев А.А., Столин В.В., Аванесов В.С. Общая психодиагностика. СПб., 2000. 440 с.

- Буллер А. «Дилемма лжи» в этической концепции В.С. Соловьева // Соловьевские исследования. 2013. № 4 (40). С. 6-18.

- Велкина Н.Д. Ложь (аналитический обзор зарубежных исследований) // Вестник Московского университета. Серия 14: Психология. 1995. № 1. С. 43-53.

- Вихман А.А. Некоторые особенности индивидуальности лжецов юношеского возраста // Сибирский педагогический журнал. 2010. № 11. С. 237-244.

- Грачев Г.В., Мельник И.К. Манипулирование личностью: организация, способы и технологии информационно-психологического воздействия. М., 2013. 236 с.

- Давыдов А.А., Давыдова Е.В. Измерение искренности респондента. М., 1992. 21 с.

- Дупак А.А. Личностные детерминанты склонности ко лжи // Молодой ученый. 2013. № 3 (50). С. 430-433.

- Дюпра Ж. Ложь / пер. с фр. Д.И. Соловьева. М., 2008. 122 с.

- Знаков В.В. Неправда, ложь и обман как проблемы психологии понимания // Вопросы психологии. 1993а. № 2. С. 9-16.

- Знаков В.В. Самооценка правдивости и понимание субъектом честности // Психологический журнал. 1993б. Т. 14, № 5. С. 13-23.

- Знаков В.В. Психология понимания: проблемы и перспективы. М., 2005. 448 с.

- Ивакин С.Е., Куташов В.А., Припутневич Д.Н. Психологические особенности личности, влияющие на сокрытие информации при опросе с использованием полиграфа (обзор литературы) // Молодой ученый. 2016. № 2 (106). С. 335-339.

- Крючков А.М. Определение склонности ко лжи как феномена эмоционального интеллекта // Актуальные исследования. 2021. № 46 (73). С. 78-80.

- Майерс Д. Социальная психология / пер. с англ. З. Замчук. СПб., 2010. 794 с.

- Монтень М. Опыты: в 3 кн. М., Наука, 1979. Кн. 1-2. 711 с.

- Морозова-Ларина О.И. Шкалы достоверности в современной психодиагностике // Философия и социальные науки. 2015. № 4. С. 84-88.

- Мягков А.Ю. Шкалы лжи из опросника MMPI: опыт экспериментальной валидизации // Социологические исследования. 2002. № 7. С. 117-130.

- Орел В.Е., Сенин И.Г. Личностные опросники NEO PI-R и NEO FFI. Руководство по применению. Ярославль, 2008. 40 с.

- Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия // Собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. СПб., 1914. 722 с.

- Тарасов А.Н. Психология лжи. М., 2005. 327 с.

- Чухрова М.Г., Филь Т.А. Лживость в современном обществе: способ адаптации или свойство личности? // Идеи и идеалы. 2021. Т. 13, № 3-1. С. 188-204. https://doi.Org/10.17212/2075-0862-2021-13.3.1-188-204.

- Шкуратова И.П. Самопредъявление личности в общении. Ростов н/Д, 2009. 192 с.

- Шмелев А.Г. Психодиагностика личностных черт. СПб., 2002. 472 с.

- Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. Свобода воли и нравственность. М., 1992. С. 259-420.

- Экман П. Психология лжи: обмани меня, если сможешь / пер. с англ. Н. Исупова и др. СПб., 2019. 480 с.

- McCrae, R.R., Costa, P.T. Toward a new generation of personality theories: Theoretical contexts for the Five-Factor Model // Wiggins J.S. (ed.) The five-factor model of personality: Theoretical perspectives. N. Y.,1996. Ch. 3. P. 51-87.

- Norman W.T. Toward an adequate taxonomy of personality attributes: Replicated factor structure in peer nomination personality ratings // Journal of Abnormal and Social Psychology. 1963. Vol. 66, no. 6. P. 574-583.