Статистико-планиграфическое исследование керамических комплексов базовых памятников переходного времени от эпохи бронзы к раннему железному веку (юго-восточная зона лесостепной части Западной Сибири)

Автор: Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Дураков И.А., Кобелева Л.С.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 (51), 2012 года.

Бесплатный доступ

В научный оборот вводятся результаты статистико-планиграфического анализа керамических комплексов городищ Чича-1, Завьялово-5 и поселения Линево-1. Выявлено различное соотношение автохтонного и инокультурного компонентов на памятниках в целом и в отдельных жилищах. Отмечена определенная закономерность в размещении керамических материалов внутри жилых конструкций. Показано, что керамика групп, выявленных на памятнике, была вовлечена в единые производственные процессы.

Западная сибирь, переходное время от эпохи бронзы к раннему железному веку, керамические комплексы

Короткий адрес: https://sciup.org/14522938

IDR: 14522938 | УДК: 902.62

Текст научной статьи Статистико-планиграфическое исследование керамических комплексов базовых памятников переходного времени от эпохи бронзы к раннему железному веку (юго-восточная зона лесостепной части Западной Сибири)

Вопросы культурной атрибуции памятников переходного времени от бронзового к железному веку во многом остаются дискуссионными. С IX в. до н.э. в лесостепи Западной Сибири происходят процессы, связанные с миграциями различных групп населения и формированием на ряде сопредельных территорий культур переходного от бронзы к железу времени. Особенностью поселенческих комплексов лесостепной зоны Западной Сибири являются черты, свидетельствующие о совместном бытовании различных керамических традиций – ирменской – позднеирмен-ской (автохтонной) и инокультурных: лесостепного, степного и таежного круга культур [Молодин и др., 2008, 2009; Молодин, Мыльникова, 2011]. В одном сосуде прослеживаются орнаментальные традиции разных культур, что может свидетельствовать об одновременном сосуществовании носителей этих традиций и их взаимодействии на поселениях.

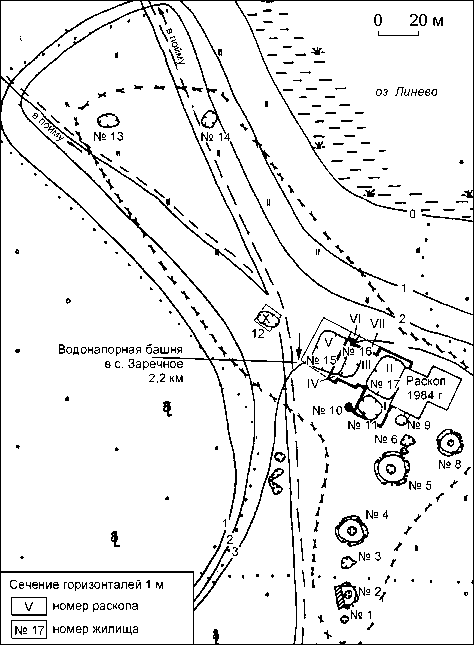

Данная работа представляет результаты изучения керамических комплексов базовых памятников означенной эпохи: городищ Чича-1, Завьялово-5 и поселения Линево-1 (рис. 1).

Обсуждение результатов

Городище Чича-1. Расположено в Южной Бара-бе, в Здвинском р-не Новосибирской обл. на берегу

Археология, этнография и антропология Евразии 3 (51) 2012

оз. Мал. Чича. Памятник открыт В.А. Захом [Троицкая, Молодин, Соболев, 1980, с. 36–37]. Первые раскопки проводились в 1979 г. В.И. Молодиным, в 1999–2003 гг. – силами ИАЭТ СО РАН и Германского археологического института (DAI) (руководители акад. В.И. Молодин и Г. Парцингер ) в рамках договора о научном сотрудничестве. К настоящему времени вскрыто 3 875 м2 площади памятника [Молодин и др., 2001, 2004, 2009]. Результаты статистико-планигра-фического изучения части раскопов и котлованов жилищ городища уже были представлены научной общественности [Молодин, Мыльникова, Дураков, Кобелева, 2009].

Корреляция морфологических типов и орнаментальных схем позволяет выделить в коллекции городища Чича-1 несколько групп керамики: позднеирмен-скую, включая ирменский компонент (рис. 2; 3, 1, 2 ),

Рис. 1. Карта-схема расположения городищ Чича-1, Завья-лово-5 и поселения Линево-1.

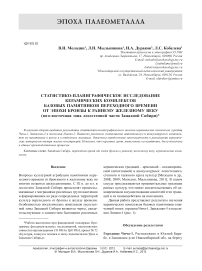

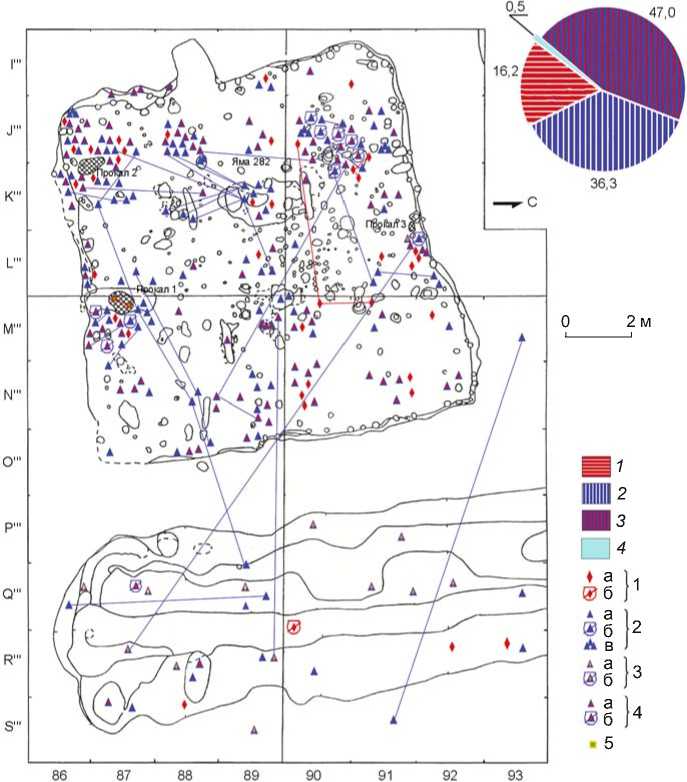

Рис. 2. Распределение керамических групп на раскопах городища Чича-1 (%). На врезке – общий план памятника. 1 – позднеирменская; 2 – красноозёрская; 3 – берликская; 4 – сузгунская; 5 – красноозёрско-ирменская; 6 – красноозёрско-берлик-ская; 7 – ирменско-сузгунская; 8 – «северная» (атлымская ?); 9 – облика посуды раннего железного века; 10 – прочая.

mW.

/3

0 2 cм

0 2 cм

'нт*

0 2 cм

0 2 cм

0 2 cм

0 2 cм

0 2 cм

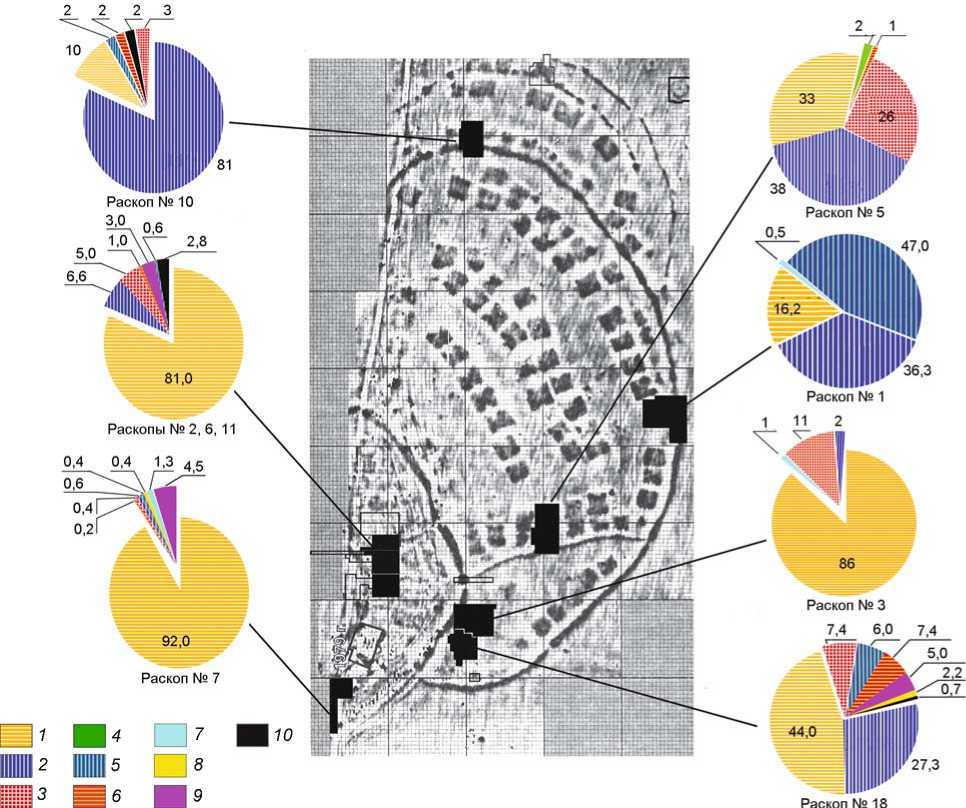

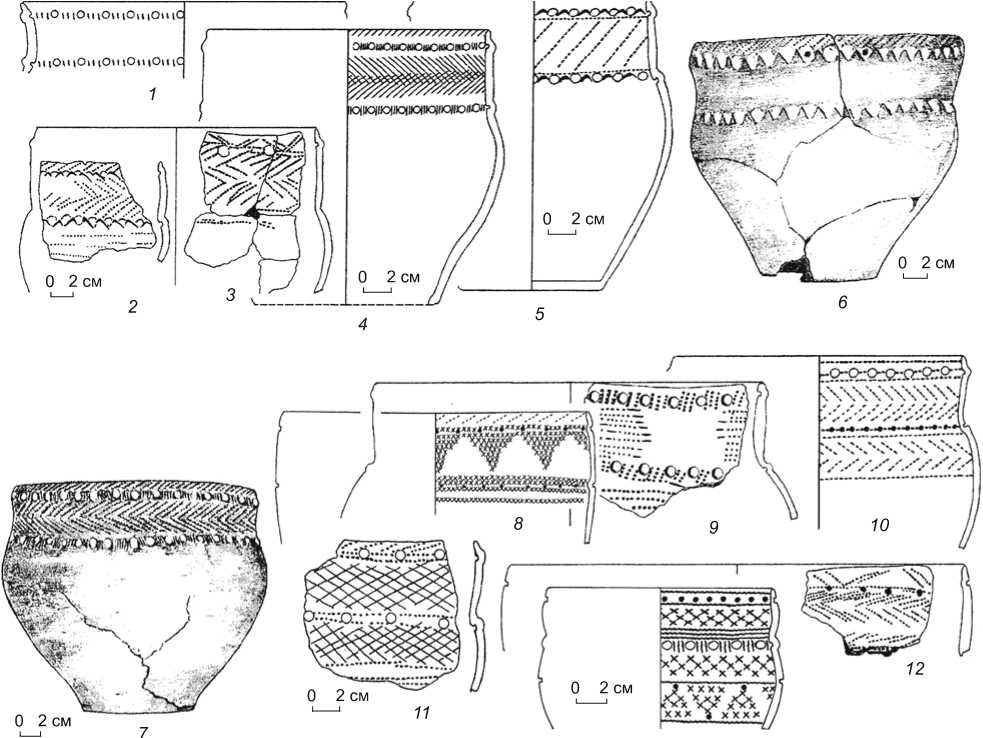

Рис. 3. Керамика городища Чича-1.

1, 2 – ирменская; 3, 4 – позднеирменская; 5 – сузгунская; 6 – красноозёрская; 7 – берликская; 8 – «северная» (атлымская ?); 9 – с чертами посуды раннего железного века.

сузгунскую, красноозёрскую, «северную» (атлым-скую ?), берликскую [Молодин, и др., 2001, с. 145–154, рис. 41–58; 2004, с. 266–275, рис. 49–54, табл. 1–12; 2011 , с. 44–50; Молодин, Мыльникова, 2003; Моло-дин, Мыльникова, Кобелева, 2008; и др.].

Для позднеирменской группы сосудов характерно наличие выпуклой («молчановской») горловины (рис. 3, 3, 4 ), в орнаментации – двойного ряда «жемчужин», разделенных рядами насечек, а также крупной сетки, «елочки», штрихованной наклонной «лесенки», горизонтальных линий, заштрихованных треугольников.

Своеобразие керамике сузгунской группы придает орнамент в виде скобы, семечковидных вдавлений и рядов ямок, разделяющих орнаментальное поле. Эти виды мотивов представлены во всех орнаментальных зонах (горловина, шейка, тулово).

Основными орнаментальными мотивами, позволяющими относить керамику к красноозёрской группе, являются многорядные разомкнутые горизонтальные линии и группы из двух-трех ямок (рис. 3, 6 ).

Единичны фрагменты керамики «северной» (ат-лымской ?) группы. Композицию ее орнамента, нане- сенного мелкозубчатым гребенчатым или крестовым штампом, составляют ряды «елочки» в сочетании с «жемчужинами» (рис. 3, 8).

Горловина и шейка сосудов берликской группы украшены рядами наклонных линий, выполненных гладким прямоугольным штампом, «жемчужин», ямок, редко – вдавлений. На плечиках – один-два ряда наклонных линий – следы гладкого прямоугольного штампа, ряды ямок, «жемчужин», наклонных оттисков гребенки (рис. 3 , 7 ). На памятнике зафиксирован также керамический материал смешанных типов (см. рис. 2).

За основу анализа взяты верхние части сосудов с венчиками и целые образцы.

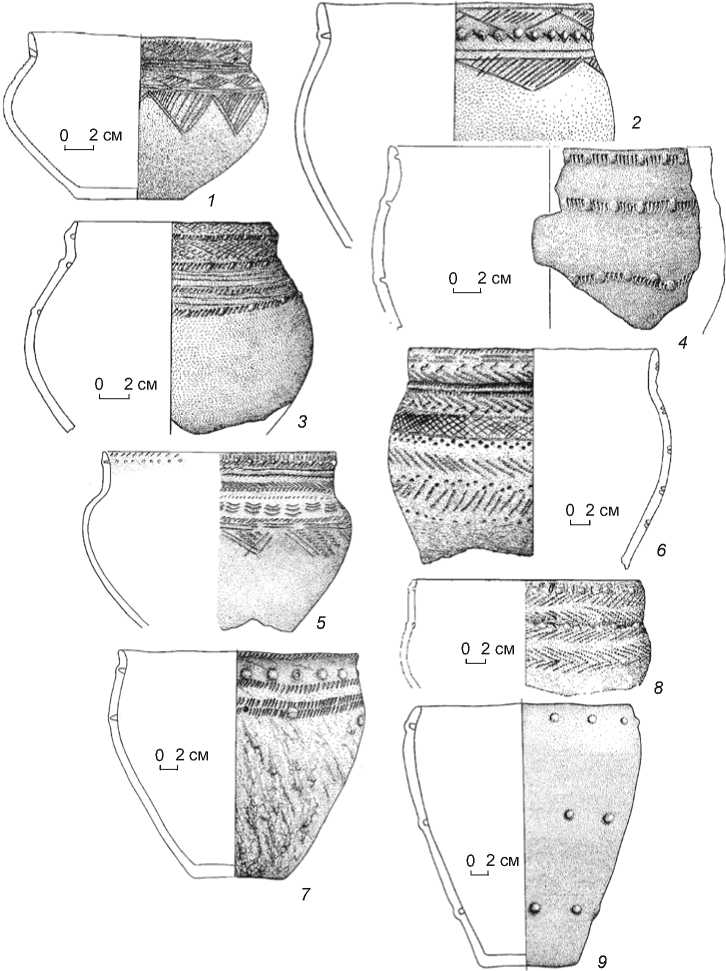

Площадка I. «Цитадель». Раскоп 7. Сооружение 9 (рис. 4) . Изучены фрагменты 454 сосудов из котлована сооружения № 9 и с прилегающей к нему территории. В коллекции, несомненно, преобладает керамика позднеирменской группы (411 фрагментов и 6 развалов сосудов) – 92 %. Доля красноозёрской керамики 0,6 % (три фрагмента венчика), берликской – 0,4, ирменско-сузгунской – 1,3 (пять фрагментов и развал), красноозёрско-ир-менской – 0,4, красноозёрско-берликской – 0,2, «северной» (атлымской ?) – 0,4 %. Керамика с признаками большереченской культуры раннего железного века составляет 4,5 % (18 фрагментов и 3 развала).

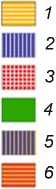

Площадка II. «Цитадель». Раскопы 2, 6, 11. Жилище № 3 (рис. 5). На жилой площадке II раскопами 2, 6 и 11 исследовано большое многокамерное жилище, полностью вскрыты две камеры (№ 3, 3а) и частично третья (№ 3b). Выявлен переход в четвертую. Керамический комплекс этого сооружения, исследованный для данной публикации, включает 1 308 сосудов.

В заполнении котлована камеры № 3 прослежены остатки 606 сосудов (603 венчика и 3 развала). Преобладают материалы поздне-ирменской культуры – 79,4 % (481 ед., из них

Рис. 4. Распределение групп керамики на раскопе 7, сооружение № 9, Чича-1 (%).

1 – позднеирменская; 2 – красноозёрская; 3 – берликская; 4 – «северная» (атлымская ?); 5 – красноозёрско-ирменская; 6 – ирменско-сузгунская;

7 – красноозёрско-берликская; 8 – большереченского типа.

1 – позднеирменская; 2 – красноозёрская; 3 – берликская; 4 – «северная» (атлымская ?); 5 – большереченского типа; 6 – красноозёрско-ирменская; 7 – ирменско-сузгунская; 8 – красноозёрско-берликская; а – фрагмент керамики; б – скопление; в – развал сосуда.

479 фрагментов и 2 развала). Инокультурный комплекс (20,6 %) состоит из фрагментов сосудов берликской группы – 4 % (24 венчика), красноозёрской – 8,8 (53 фрагмента) и сузгунской – 0,5 % (3 фрагмента). В смешанный комплекс (3,8 %) входит керамика красноозёрско-ирмен-ской группы – 0,82 (пять фрагментов), красно-озёрско-берликской – 1,5 (девять фрагментов), ирменско-сузгунской – 0,67 (четыре фрагмента), ирменско-берликской – 0,67 (четыре фрагмента) и один образец, в котором сочетаются ирменско-бер-ликско-красноозёрские традиции, – 0,16 %.

Немногочисленны изделия, выполненные в традициях раннего железного века (3,48 %): с признаками большереченской культуры – 2,5 % (16 фрагментов),

Рис. 5. Распределение групп керамики на раскопах 2, 6, 9, жилища № 3, 3а, 3b, Чича-1 (%).

1 – позднеирменская; 2 – красноозёрская; 3 – берликская; 4 – сузгунская; 5 – красноозёрско-ирменская; 6 – красноозёрско-берликская; 7 – ирменско-сузгунская; 8 – ирменско-берликская; 9 – раннесаргатская; 10 – большереченского типа; 11 – крас-ноозёрско-сузгунская.

1 – позднеирменская; 2 – красноозёрская; 3 – берликская; 4 – сузгунская; 5 – красноозёрско-ирменская; 6 – красноозёрско-берликская; 7 – ирменско-сузгунская; 8 – ирменско-берликская; 9 – раннесаргатская; 10 – большереченского типа; 11 – крас-ноозёрско-сузгунская; 12 – с элементами ирменско-берликских и красноозёрских традиций; а – фрагмент керамики; б – развал сосуда; в – скопление.

83,0

Сооружение № За

|

A ♦ • - Л ♦ ♦ ' 0 ♦ |

-a I ® , I |

77Ж |

шище № |

4 • 1 * • ® < ’ sK^T" „Жилище № 6 |

57 56 55 54 |

|||||||

|

J >^* ю |

p,__^ |

s |

♦ 4 |

r&$ A*p 0 X h c |

■ c |

53 |

||||||

|

7 it |

Д' |

•Xv |

ж ж? |

M*1 • |

4 |

52 |

||||||

|

о* |

z |

8 И |

T^S |

vV ^ |

|

Л \‘*A® »-A \ - |

51 |

|||||

|

k^ |

s I Vvh |

Ш |

t»*5>* |

•aIA V A' |

50 |

|||||||

|

* * |

^zw |

нА • |

w |

49 |

||||||||

|

■ / я |

„cz—X' |

▲ * |

rT< |

fr‘ |

S3 |

1 ‘d kt*»1 |

♦ |

48 |

||||

|

<-vV ♦ Ji ^0^ |

47 |

|||||||||||

|

VoV'o №1X1 »vV |

г ^TOBK |

H ZoM^x |

Ar r*t |

0 |

-Xo*/ |

•,«eV ^7 |

46 45 |

|||||

|

V.Wf |

ад |

rt |

i<® |

'» |

....... |

V ** |

Si".: |

44 |

||||

|

A f^ |

♦ |

|||||||||||

|

T |

♦ ( 1 / |

ору жен и e |

№3a |

vvl Зооружени |

e№3b |

•• |

43 42 |

|||||

|

Q |

R |

s |

1 |

и |

V |

w |

||||||

раннесаргатской – 0,82 (5 фрагментов) и с ирменско-саргатскими чертами – 0,16 % (один фрагмент).

Камера № 3а. Преобладают сосуды позднеирмен-ской группы – 83 % (445 сосудов). Значительную долю составляют инокультурные изделия – 17 %, из них сосуды берликской группы – 7,0, красноозёрской – 4,3, напоминающие посуду большереченской культуры – 4,7, красноозёрско-берликской – 0,5 и красноозёрско-суз-гунской – 0,5 %.

Камера № 3b. Доминирует также посуда поздне-ирменской культуры (90 %, 135 венчиков), в нижних слоях (3 и 4) она составила 100 %. Инокультурная ке- рамика (10 %) включает берликскую (5 %), красноозёрскую (2 %), красноозёрско-берликскую (1 %), крас-ноозёрско-сузгунскую 2 %. В котловане камеры № 3 наиболее высокий удельный вес имеет посуда красноозёрской группы (44 %), а в камере № 3а – примерно такой же показатель у берликских сосудов (41 %). Кроме этого, ближе к центру жилищных камер и вокруг очагов отмечена высокая концентрация посуды инокультурных групп.

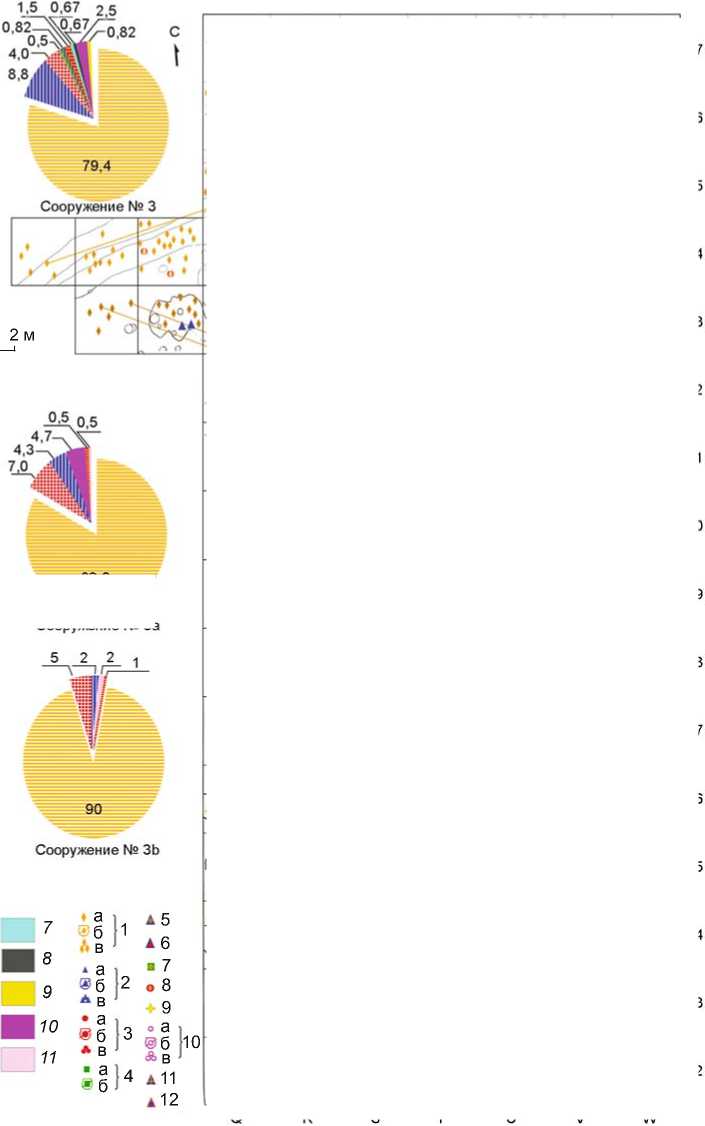

Площадка Ша. Раскоп 18. Жилище № 18 (рис. 6) .

Раскопом 18 вскрыты жилище № 18 и три производственных сооружения (ямы 1, 2 и 18). На территории

27,3

Сооружение № 18'

<Р°

О О аа б1 б вв а4

б2 а вб

0 2 м

Рис. 6. Распределение групп керамики на раскопе 18, жилище № 18, Чича-1 (%).

1 – позднеирменская; 2 – красноозёрская; 3 – берликская; 4 – «северная» (атлымская ?); 5 – большереченского типа; 6 – крас-ноозёрско-берликская; 7 – красноозёрско-ирменская; 8 – ирменско-берликско-красноозёрская.

1 – позднеирменская; 2 – красноозёрская; 3 – берликская; 4 – «северная»; 5 – большереченского типа; 6 – красноозёрско-берликская; 7 – красноозёрско-ирменская; 8 – ирменско-берликско-красноозёрская; а – фрагмент керамики; б – скопление; в – развал сосуда.

раскопа найдены остатки 177 сосудов, в т.ч. в котловане жилища – 136 ед. В коллекции преобладает посуда позднеирменской группы – 44 % (60 сосудов и 2 развала). Керамика красноозёрской группы представлена также значительной серией – 36 фрагментов и развал, что составляет 27,3 %. Доля посуды берлик-ской группы – 7,4 %, красноозёрско-берликской – 7,4, красноозёрско-ирменской – 6, по облику ассоциирующейся с посудой раннего железного века – 5, ирмен-ско-берликско-красноозёрской – 0,7, «северной» (ат-лымской?) – 2,2 %.

Вторым по количеству найденной керамики является бронзолитейный участок, расположенный в яме 1. Здесь обнаружены 22 фрагмента керамики позднеир-менской группы, фрагмент красноозёрской и 2 развала берликских сосудов. В яме 2 зафиксированы по одному фрагменту керамики позднеирменской и бер- ликской групп, а также развал сосуда с чертами красноозёрской культуры, части которого фиксировались и на уровне пола жилища № 18.

Между жилищем и производственными ямами прослеживается тесная связь: фрагменты одних и тех же сосудов обнаружены в жилище и ямах. Это указывает на частое перемещение обитателей жилища в ходе хозяйственной деятельности.

Площадка IIIa. Раскоп 3. Жилище № 5 (см. рис. 2). Изучены венчики и развалы 523 сосудов из заполнения котлована сооружения № 5. На всех горизонтах раскопа преобладают материалы позднеирменской группы – 445 венчиков и три развала сосудов, что составляет 86 %. Доля изделий берликской группы равняется 11 % (60 венчиков и 4 развала сосудов). Наибольшая их концентрация отмечена на уровне горизонта 3 заполнения котлована. Удельный вес красноозёрской кера-

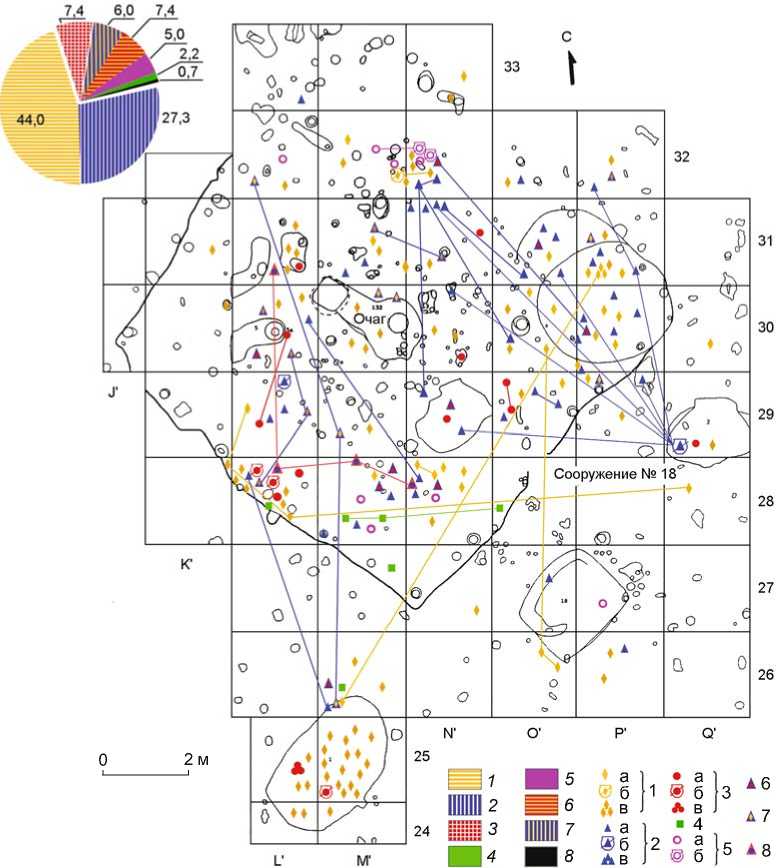

Рис. 7. Распределение групп керамики на раскопе 5, жилище № 8/8а, Чича-1 (%).

1 – ирменская; 2 – красноозёрская; 3 – берликская; 4 – сузгунская; 5 – большереченского типа; 6 – ирменско-красноозёрская.

1 – ирменская; 2 – красноозёрская; 3 – берликская; 4 – сузгунская; 5 – большереченского типа; 6 – ирменско-красноозёрская; а – фрагмент керамики; б – развал сосуда; в – скопление.

мики 2 %, позднеирменско-сузгунской – 1 %. Перемещение фрагментов, принадлежащих одному сосуду, независимо от культурной группы происходило параллельно стенкам жилища вокруг очага, а также от очага по линии северо-запад – юго-восток.

Одновременное бытование в одном жилище керамики с элементами разных орнаментальных и гончарных традиций – признак разнокультурного состава обитателей городища. Изучение керамического материала по слоям показывает, что соотношение групп менялось. Сначала это было позднеирменское население, в конце существования жилища (слой 3 заполнения) – смешанное с преобладанием поздне-ирменского. Эти же изменения отражают находки из слоев рва C: когда ров был открыт, в нем находилась только позднеирменская посуда (в т.ч. два развала), в дальнейшем он заполнялся и инокультурной керамикой, в основном берликской ных способах ведения хозяйства в рамках одного жилища и, видимо, об особой структуре семьи.

Площадка IIIb. Раскоп 1. Жилище № 2 (рис. 8) . Исследованы жилище № 2 и часть рва с въездом в виде перемычки. В ходе работ получен керамический комплекс, включающий 240 сосудов, из них 198 ед. из котлована жилища, 40 ед. из заполнения рва, 2 ед. с территории раскопа за пределами конструкций. Немногочисленность коллекции керамики из котлована объясняется использованием этой площадки в качестве бронзолитейной мастерской – здесь найдены обломки литейных форм, тиглей, сплесков [Молодин и др., 2009, с. 216–217].

Анализ распределения керамики в заполнении жилища показывает, что в сооружении основную массу изделий составляет посуда смешанной ирменско-крас-ноозёрской группы – 47 % (93 ед., в т.ч. пять архео- группы.

Площадка IIIb. Раскоп 5. Жилище № 8/8а (рис. 7) . Изучено 414 сосудов из заполнения котлованов камер. Доля красноозёрской керамики – 38 %, позднеирменской – 33, берликской – 26, сузгунской – 2, ирменско-красноозёрской – 1 %. В верхних слоях заполнения (слои 1, 2) отмечено преобладание керамики поздне-ирменской группы (54 %), в нижних (слои 3 и 3б) – красноозёрской (53 %) и берлик-ской (17–28 %). Керамика бер-ликской группы четко связана с камерой № 8а, красноозёрской – с камерой № 8. В заполнении котлована № 8а доля берликской керамики составляет 48 %, позднеирменской – 34, красноозёрской – 15, суз-гунской – 1 и большеречен-ского типа – 2 %. В заполнении котлована № 8 красноозёрской керамики 53 %, позднеирменской – 33, бер-ликской – 11, «северной» (ат-лымской ?) – 3 %. Эти данные, возможно, отражают различное соотношение культурных групп населения в разные периоды функционирования жилища. Привязка групп керамики к разным очагам может свидетельствовать о различ-

Рис. 8. Распределение групп керамики на раскопе 1, жилище № 2, Чича-1 (%).

1 – позднеирменская; 2 – красноозёрская; 3 – красноозёрско-ирменская; 4 – ирменско-суз-гунская.

1 – позднеирменская; 2 – красноозёрская; 3 – красноозёрско-ирменская; 4 – красноозёрско-берлик-ская; 5 – ирменско-сузгунская; а – фрагмент керамики; б – скопление; в – развал сосуда.

логически целых сосудов). Красноозёрская группа включает 72 сосуда (в т.ч. пять развалов), или 36,3 %. Наименьший удельный вес имеет керамика ирмен-ской группы – 16,2 % (32 фрагмента). Ирменско-суз-гунская представлена фрагментами одного сосуда (0,5 %). Берликская и красноозёрско-берликская посуда в раскопе 1 обнаружена только во рву.

Отмечена концентрация изделий красноозёрской и смешанной красноозёрско-ирменской групп вокруг всех прокалов жилища и ямы 282, которая являлась заглубленным в землю плавильным горном. Перемещение фрагментов, принадлежащих одному сосуду, прослежено внутри котлована, между центральным горном (яма 282) и прокалом 2. Около этих объектов зафиксирована наибольшая концентрация отходов бронзолитейного производства (фрагменты форм, тиглей, капли пролитой бронзы), поэтому мож- но предположить, что выявленное распространение фрагментов керамики обусловлено передвижением обитателей жилища № 2 в ходе производственных операций. Прослеживается также связь между ке-рамиче скими комплексами из котлована жилища и

Рис. 9. Распределение групп керамики на раскопе 10, жилище № 10, Чича-1 (%).

1 – позднеирменская; 2 – красноозёрская; 3 – берликская; 4 – красноозёрско-ирменская; 5 – красноозёрско-берликская; 6 – прочие.

1 – позднеирменская; 2 – красноозёрская; 3 – берликская; 4 – красноозёрско-ирменская;

5 – красноозёрско-берликская; 6 – берликско-ирменская; а – фрагмент керамики; б – скопление; в – развал сосуда.

рва – в их заполнении на разных глубинах найдены фрагменты одних сосудов.

Площадка IVa. Раскоп 10. Жилище № 10 и часть котлована № 12 (рис. 9). Изучено 123 сосуда из заполнения котлована № 10. Доля красноозёрской керамики 81 %, позднеирменской – 10, берликской – 3, красноозёрско-берликской и красноозёрско-ирмен-ской – по 2 %. Таким образом, в заполнении котлована № 10 преобладала керамика красноозёрской группы, причем ее фрагменты находились и в столбовых ямах конструкции. Керамика позднеирменской группы также представлена во всех слоях заполнения жилища и в ямах. Прослежена связь между котлованами № 10 и 12: на уровне пола и ям в них находились фрагменты одних сосудов. Особенностью раскопа 10 является малочисленность керамического материала. Это можно объяснить тем, что сооружение использо- валось скорее не как жилое помещение, а в качестве литейной мастерской (в заполнении котлована № 10 обнаружено 1 216 обломков литейных форм).

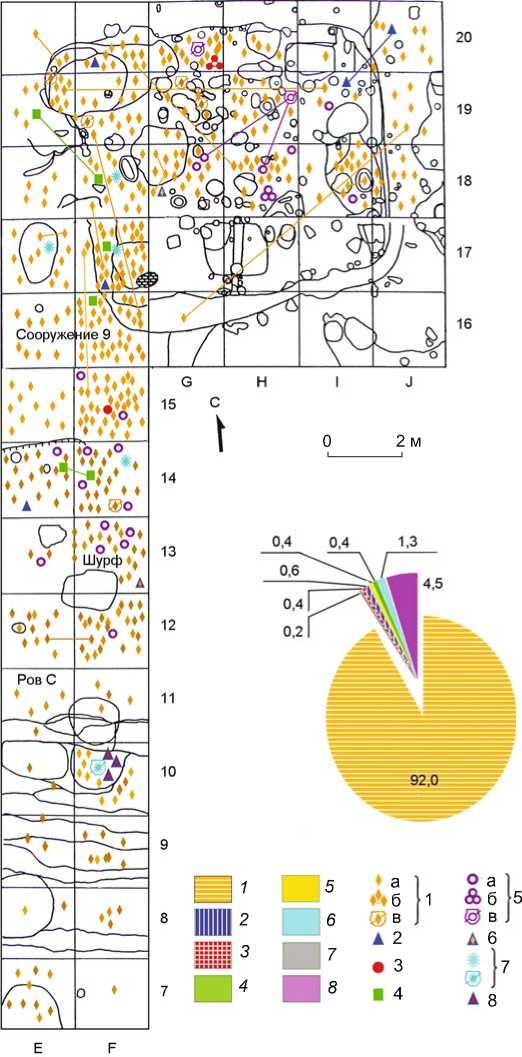

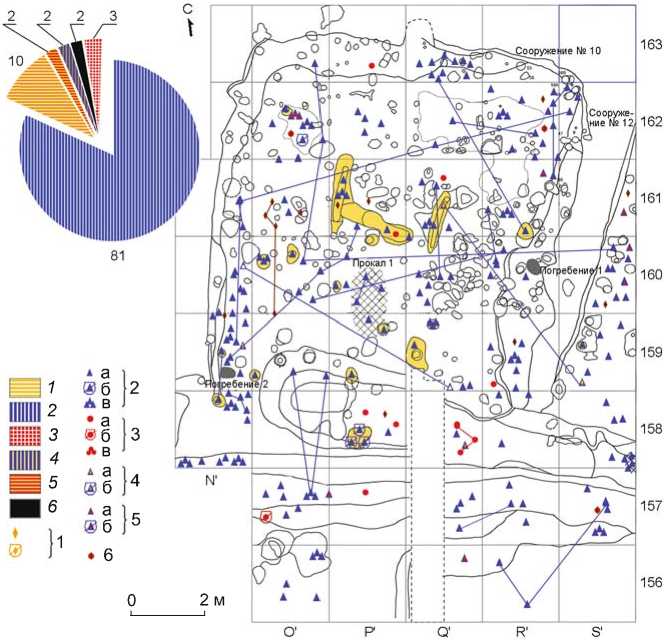

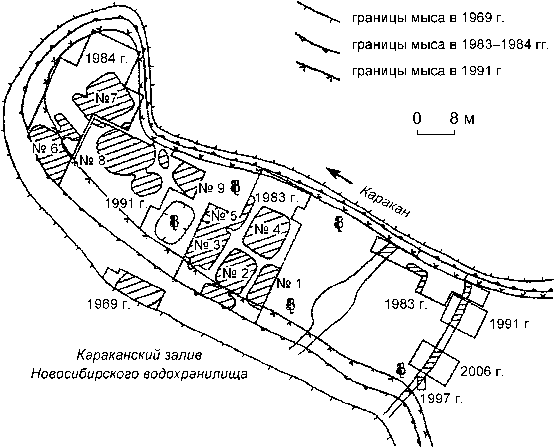

Городище Завьялово-5 (рис. 10). Расположено в Ордынском р-не Новосибирской обл., на высоком мысу левого берега р. Каракан, в месте ее впадения в Караканский залив Обского водохранилища. Открыто в 1968 г. Т.Н. Троицкой. Исследование памятника проведено в 1969, 1991 гг. Т.Н. Троицкой, в 1974 г. – В.С. Елагиным, в 1983–1984 гг. – Е.А. Сидоровым, в 2006 г. – Т.В. Мжель-ской [Сидоров, 1987; Троицкая, 1985; Троицкая, Зах, Сидоров, 1989; Мжельская, Понедельчен-ко, 2010]. К настоящему времени изучено ок. 450 м2 площади городища. За основу анализа взяты верхние части сосудов с венчиками и целые изделия (всего 1 091 ед.) с участков городища, раскопанных в ходе полевых работ в 1984 и 1990 гг.

Анализ керамики с городища Завялово-5 выявил многокомпо-нентность комплекса [Троицкая, Мжельская, 2008, с. 115]. В нем выделены три группы керамики: позднеирменская (включая ирменский компонент), молча- новская и молчановско-поздне-ирменская (рис. 11). Керамика позднеирменской группы характеризуется горловиной вогнутой формы и геометрическим орнаментом, выполненным гребенча- тым штампом и прочерчиванием (рис. 11, 1–7). Посуда молчановской группы отличается горловиной выпуклой формы и орнаментом, нанесенным крестовым штампом (рис. 11, 8). Изделия молчановско-позднеирменской группы имеют горловину выпуклой формы и элементы ирменского орнамента или горловину вогнутой формы и элементы орнамента, выполненные крестовым штампом (рис. 11, 9–13).

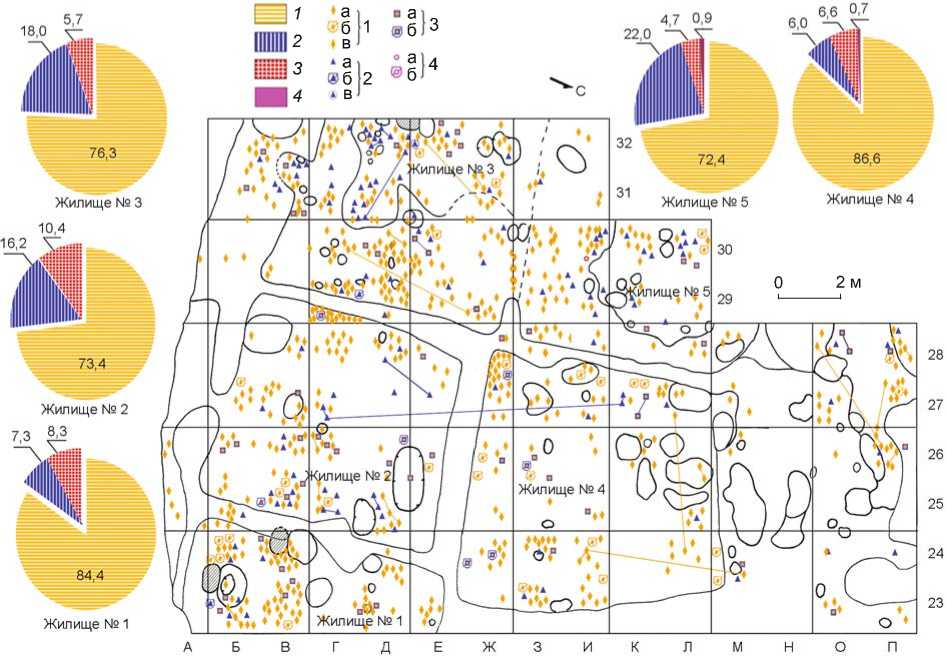

В 1984 г. раскопом был вскрыт участок городища с пятью жилищами (№ 1–5) (рис. 12). Выявленный здесь керамический комплекс состоял из 817 сосудов. На всей территории раскопа преобладает керамика позднеирменской группы – 79 % (647 сосудов), на керамику молчановской группы приходится 14 % (114 фрагментов), смешанная молчановско-позднеирменская посуда составляет 7 % (56 фрагментов).

Рис. 10. План городища Завьялово-5.

Рис. 11. Керамика городища Завьялово-5.

1–7 – позднеирменская; 8, 10, 12 – молчановская; 9, 11, 13 – со смешанными чертами.

Рис. 12. Распределение групп керамики на раскопе 1984 г. городища Завьялово-5 (%).

1 – позднеирменская; 2 – молчановская; 3 – ирменско-молчановская; 4 – большереченского облика.

1 – позднеирменская; 2 – молчановского типа; 3 – ирменско-молчановская; 4 – большереченского облика; а – фрагмент керамики; б – развал сосуда; в – ошлакованная керамика.

Памятник раскопан четырьмя горизонтами мощностью 15–20 см каждый. Распределение керамики по горизонтам позволяет проследить динамику выявленных групп.

Горизонт 1. Найдены 46 сосудов (два развала и фрагменты) позднеирменской (89 %) и молчановской (11 %) групп; смешанных форм в этом горизонте не выявлено. На площади жилищ встречена только поздне-ирменская керамика.

Горизонт 2. Обнаружены 307 фрагментов керамики позднеирменской (79 %), молчановской (13 %) групп и посуды со смешанными чертами (8 %).

Горизонт 3. Зафиксированы остатки 322 сосудов (309 фрагментов венчика и 13 развалов) позднеир-менской (79 %, 253 ед., в т.ч. 10 развалов), молча-новской (13 %, 43 фрагмента венчиков, в т.ч. развал) групп и со смешанными чертами (8 %, 24 венчика и 2 развала).

Горизонт 4. Содержал остатки 142 со судов (133 фрагмента и 9 развалов) позднеирменской (78 %, 106 фрагментов и 5 сосудов), молчановской (18 %, 24 венчика и развал) групп и со смешанными чертами (4 %, три венчика и три развала).

Таким образом, во всех трех нижних горизонтах доминирует позднеирменская керамика – 78–79 %, а в горизонте 1 (верхнем) ее доля достигает 89 %. Удельный вес молчановской посуды от нижнего горизонта к верхнему постепенно уменьшается с 18 до 11 %. Доля керамики со смешанными чертами также изменяется; в горизонтах 4–2 она возрастает с 4 до 8 % и полностью исчезает в горизонте 1.

В ходе анализа установлено, что в котлованах находилось 696 обломков сосудов, или 85 % от всего объема керамики, зафиксированной на территории раскопа 1984 г.

Жилище № 1 раскопано частично. В его заполнении обнаружены обломки 96 сосудов. Преобладает керамика позднеирменской группы – 84,4 % (76 венчиков и 5 развалов). Молчановскую группу составляют 7,3 % изделий. Группа посуды со смешанными чертами включает 8 фрагментов венчиков (8,3 %).

На уровне горизонта 1 не отмечено ни одного сосуда. В коллекции горизонта 2 доминирует посуда позднеирменской группы – 82 % (23 сосуда), молча-новская представлена 7 %, группа сосудов со смешанными чертами – 10 %.

В горизонте 3 обнаружены позднеирменская керамика – 80 % (35 ед., из них 32 фрагмента и 3 развала сосудов), молчановская – 9, посуда со смешанными чертами – 11 %. На уровне горизонта 4 выявлено 24 изделия только позднеирменской группы. Таким образом, в жилище № 1 керамика молчановской группы и со смешанными чертами по удельному весу невелика, практически вся она сосредоточена в горизонте 3, на уровне дна котлована (горизонт 4) отсутствует.

Жилище № 2. Двухкамерное, причем вторая, по-видимому более крупная, камера практически полностью размыта водами Караканского залива, сохранились только переход и южная стенка котлована. С учетом этого мы посчитали нецелесообразным рассматривать керамические комплексы камер по отдельности. В заполнении жилища № 2 найдены остатки 154 сосудов в основном позднеирменской группы – 108 фрагментов и 5 развалов (73,4 %), а также молчановской – 25 венчиков сосудов (16,2 %), посуда со смешанными чертами представлена 13 фрагментами и 3 развалами (10,4 %).

На уровне горизонта 1 встречена только поздне-ирменская керамика (пять сосудов). В горизонте 2 представлены позднеирменская посуда – 65 % (50 сосудов), молчановская – 22 (17 сосудов) и сосуды со смешанными чертами – 13 % (10 сосудов). В горизонте 3 доля позднеирменской керамики достигает 84 % (48 фрагментов и 2 развала), молчановской – 11 (7 фрагментов) и сосудов со смешанными чертами – 5 % (два фрагмента и развал). На уровне горизонта 4 доля позднеирменской керамики 66,7 % (восемь сосудов), молчановской – 8,3 % (один сосуд), со смешанными чертами – 25 % (три сосуда).

Жилища № 3 и 5. Составляют одно большое строение, условно разделенное на камеры небольшим материковым выступом. В центре каждой камеры прослеживаются небольшие углубления с одним или несколькими очагами, поэтому их керамические коллекции рассматриваются в комплексе.

В заполнении котлована № 3 найдены обломки 208 сосудов. Доминируют изделия позднеирменской группы – 159 сосудов (в т.ч. три развала), или 76,3 %. Молчановскую группу составили 37 находок (36 венчиков и развал), или 18 %. К смешанной молчановско-позд-неирменской группе отнесено 12 фрагментов (5,7 %).

Горизонт 1 содержал 12 фрагментов керамики позднеирменской группы. В горизонте обнаружены 48 позднеирменских сосудов (82,8 %), 6 – молчанов-ских (10,3 %) и 4 – смешанного типа (6,9 %). Горизонт 3 включал остатки 58 позднеирменских (74,4 %), 13 молчановских (16,7 %) и 7 со судов со смешанными чертами (8,9 %). Большая часть керамики этого горизонта сосредоточена в центральной и югозападной (кв. В/31) частях жилища. В заполнении горизонта 4 представлены 41 позднеирменский сосуд

(68,3 %), 18 молчановских (30 %) и один со смешанными чертами (1,7 %).

В заполнении второй камеры сооружения № 3/5 (жилище № 5 по полевому отчету) найдены 105 фрагментов, из них 76 – позднеирменской керамики (72,4 %), 23 – молчановской группы (22 %) и 5 – сосудов со смешанными чертами (4,7 %). Один обломок сосуда отнесен к формам, близким к керамике боль-шереченской культуры (0,9 %).

В горизонте 1 представлена только позднеирмен-ская керамика (три фрагмента). Горизонт 2 содержал остатки 32 позднеирменских (69,6 %), 10 молча-новских сосудов (21,7 %) и 4 – изделий смешанной группы (8,7 %). В горизонте 3 обнаружены 35 позд-неирменских (74,5 %), 11 молчановских фрагментов (23,4 %) и обломок изделия со смешанными чертами (2,1 %). В заполнении горизонта 4 были найдены остатки шести позднеирменских (75 %) и двух молча-новских (25 %) сосудов; изделий со смешанными чертами не обнаружено.

Таким образом, в обеих камерах жилища преобладал материал позднеирменской культуры (235 венчиков, 75 %). Доля молчановской посуды составила 20 % (60 ед.), сосудов со смешанными чертами – 5 % (17 ед.).

Жилище № 4. Представляет собой котлован подпрямоугольной формы. В его заполнении прослежены фрагменты 133 сосудов. В комплексе преобладают изделия позднеирменской группы – 115 ед. (86,6 %), из них 102 венчика и 13 развалов, к молчанов-ской группе отно сятся 8 фрагментов (6 %), к молча-новско-позднеирменской – остатки 9 сосудов (6,7 %), из них 5 фрагментов и 4 развала, один развал сосуда можно идентифицировать как изделие большеречен-ского типа (0,7 %).

На уровне горизонта 1 прослежена керамика только позднеирменской группы (четыре сосуда). В горизонте 2 находились 41 фрагмент сосудов поздне-ирменской (86 %), 3 фрагмента молчановской (6 %), 4 фрагмента и развал сосуда со смешанными чертами (8 %). Горизонт содержал преимущественно поздне-ирменский материал – 88 % (41 фрагмент и 2 развала), доля молчановской керамики 8 % (4 фрагмента), смешанной – 4 %. Таким образом, на дне жилища доля молчановской и смешанной керамики минимальна.

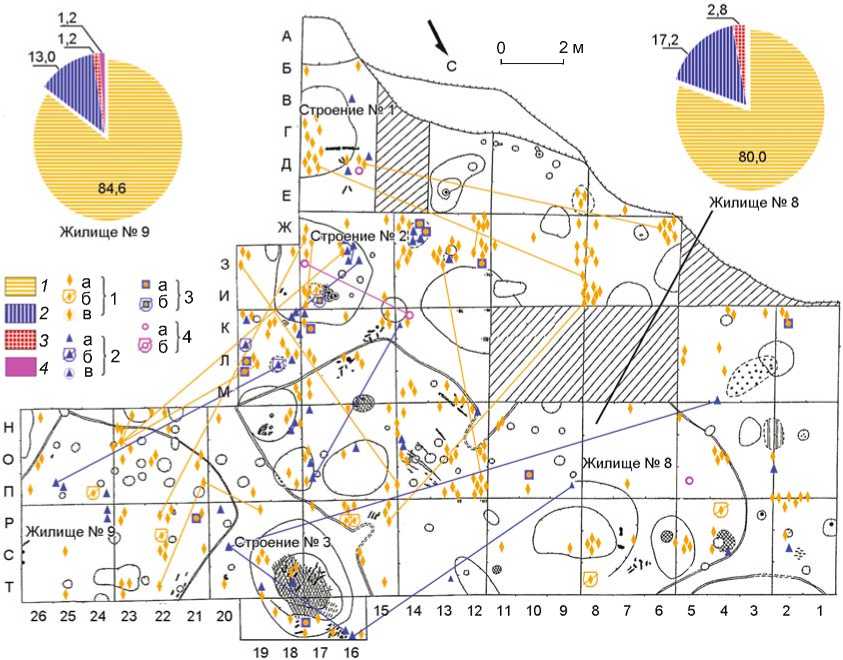

Раскопом 1990 г. частично вскрыты два жилища – № 8 и 9 и три хозяйственных сооружения – № 1–3 (рис. 13). Учтены фрагменты 274 сосудов. Статистический анализ керамики позволяет сделать следующие выводы: преобладает материал позднеирменской культуры – 82 % (224 ед., из них 6 развалов), керамика молчановской группы составляет 13 % (36 ед., из них 2 развала и 1 скопление), смешанной ирменско-мол-чановской – 4 (11 ед., из них 1 развал), большеречен-ского типа – 1 % (фрагменты трех сосудов).

Рис. 13. Распределение групп керамики на раскопе 1990 г. городища Завьялово-5 (%).

1 – позднеирменская; 2 – молчановского типа; 3 – ирменско-молчановская; 4 – большереченского облика.

1 – позднеирменская; 2 – молчановского типа; 3 – ирменско-молчановская; 4 – большереченского облика; а – фрагмент керамики; б – развал сосуда; в – ошлакованная керамика.

Проведен анализ распределения керамики по котлованам жилищ и хозяйственным сооружениям.

Строение № 1. Представляет собой котлован подквадратной формы площадью ок. 6 м2. Раскопан не полностью. Вся керамика (фрагменты десяти сосудов) из заполнения этого сооружения относится к позднеирменской группе.

Строение № 2. Представляет собой небольшой котлован подтрапециевидной формы (9,5 м2) с очагом почти в центре. Коллекция насчитывает 18 сосудов. Преобладает позднеирменская посуда – 67 % (12 ед., из них 1 развал и 11 венчиков). Доля молчановской керамики 22 % (фрагменты четырех сосудов). Кроме этого, в котловане найдены развал сосуда смешанного типа и фрагменты керамики, напоминающие посуду большереченской культуры эпохи раннего железа. Оба развала и значительная часть фрагментов находились у очага. Фрагменты венчиков прослежены также в котловане жилища № 8 и на пространстве между строениями № 8 и 2. По всей видимости, сооружение № 2 и прилегающая к нему площадка были тесно связаны с жилищем № 8 хозяйственной деятельностью.

Строение № 3. Представляет собой глубокую подовальную западину, перекрытую остатками сгоревшей кровли. В ее заполнении найдены обломки 15 сосудов: 11 ед. позднеирменских (73 %), 3 ед. молчановских (20 %), 1 ед. смешанной группы. Фрагменты одного изделия молчановской группы найдены под углями перекрытия сооружения № 3 и в заполнении котлована жилища № 9.

Жилище № 8. Представлено большим двухкамерным сооружением. При анализе керамического материала из заполнения котлована жилища выявлены фрагменты 84 сосудов. На долю керамики позднеирменской группы приходится 84,6 % (71 ед., из них 67 фрагментов и 4 развала), 13 % (11 венчиков) относятся к молчановскому типу, 1,2 % (один фрагмент) – к смешанному, и еще 1,2 % (один обломок) напоминают посуду большереченской культуры эпохи раннего железа.

Жилище№ 9. Раскопано частично. Изучено 35 сосудов из заполнения котлована. Позднеирменская керамика представлена 28 ед., в т.ч. двумя развалами (80 %), молчановская – 6 ед. (17,2 %), со смешанными чертами – 1 ед. Прослежено перемещение обломков за пределы котлована преимущественно в западном направлении. Например, фрагменты сосуда из скопления на дне жилища (кв. О-Н/23) зафиксированы в заполнении строения № 2 (кв. З/16) и на межжилищном пространстве (кв. Л/19 и Н/23). Обломок венчика сосуда из кв. Р/22 обнаружен также в строении № 2 (кв. Ж/17). Фиксируется и обратное перемещение: фрагмент из развала сосуда с межжилищного пространства (кв. Л/18) найден в жилище № 8 (кв. Р/22).

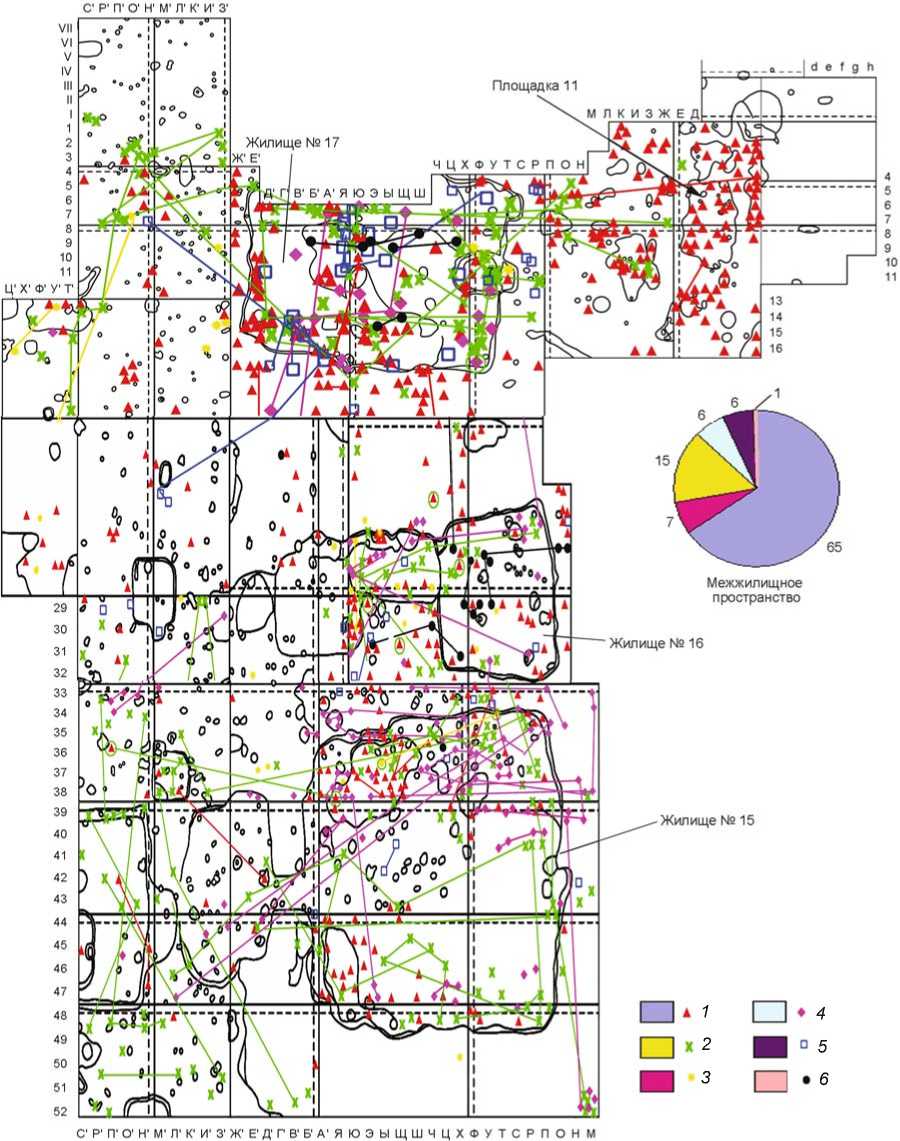

Поселение Линево-1 (рис. 14). Находится в 2 км к северо-востоку от с. Заречное Тогучинского р-на Новосибирской обл., на южном берегу оз. Линево, которое в древности было, скорее всего, старицей р. Ини. Памятник открыт в 1981 г. В.А. Захом. Им же вскрыто 500 м2 площади поселения. Одно из исследованных жилищ отнесено к ирменской культуре, другое – к линевскому варианту завьяловской культуры [Зах, 1997]. В 2003–2005 гг. Л.Н. Мыльниковой сплошным раскопом исследовано еще 2 454 м2 площади поселения [Мыльникова и др., 2003, 2004, 2005]. В данной работе изучаются 860 сосудов из раскопов 2003–2005 гг. (рис. 15), которые по морфологии и орнаментальной композиции можно разделить на несколько групп. За основу анализа взяты верхние части с венчиками и целые сосуды.

Группа керамики ирменского облика характеризуется плоско- и круглодонными сосудами с горловиной разных размеров (диаметр венчика от 6 до 40 см), плечиком различной высоты и типичным орнаментом : заштрихованные треугольники; горизонтальные линии; «жемчужины» с разрядкой; заштрихованные треугольники, соединенные вершинами; ряды насечек, вдавлений, оттисков наклонной и горизонтальной гребенки; «елочка», сетка. Отмечены изделия с валиками по шейке, рассеченными «елочкой» (рис. 16, 1, 2, 4 ).

Сосуды позднеирменской группы горшковидной формы с высокой дугообразной горловиной и плоским дном, высокими плечиками. В орнаментации сочетаются прочерченная и штампованная техники. Изделия украшены горизонтальными рядами косых насечек, гребенчатой и прочерченной «елочки». Один из отличительных признаков – наличие двух рядов «жемчужин» или более. Отмечены оттиски гребенчатого штампа (рис. 16, 6 ).

Молчановская группа представлена сосудами с дугообразными (молчановскими) горловинами, крестово-струйчатым (1-го типа; рис. 16 , 5, 8, 9 ) и резным (2-го типа; рис. 16, 3, 7, 9 ) орнаментом. Ранее данную керамику относили к линевскому этапу завья-ловской культуры [Зах, 1997, с. 89, рис. 33], но сегодня ее можно определить как аналогичную посуде молчановской культуры [Косарев, 1987, с. 300–304, 398, рис. 119].

Рис. 14. План поселения Линево-1.

Группу изделий с чертами посуды раннего железного века представляют сосуды закрытой баночной формы больших размеров. Они орнаментированы по плечикам рядами «жемчужин» с разрядкой (рис. 16, 13 ), как посуда из памятников VIII–III вв. до н.э. с территории Томского Приобья [Плетнева, 1977, рис. 5, 3 ; 18, 1 ].

Самоделкинская группа включает сосуды с высокой прямой или воронкообразной горловиной, с высокими плечиками и изделия баночной формы. Своеобразно оформлен венчик: с помощью сильного надавливания концом фигурного инструмента срез венчика превращен в площадку с опущенными краями. От сосудов названных выше групп данные изделия отличаются по технико-технологическим характеристикам. Они имеют светлую бежевую окраску черепка. Формовочная масса, составленная по рецепту глина + породные обломки, напоминает тесто изделий третьей группы, но отличается концентрацией, размерами и качеством породных обломков. Специфичен орнамент изделий: горизонтальные, наклонные и меандрообразные линии, выполненные прочерчиванием и с помощью отступающей лопаточки с фигурным рабочим краем. На одном сосуде бордюрный способ нанесения орнамента сочетается с сетчатым. Под декоративным орнаментом часто читается технический орнамент. На одном фраг-

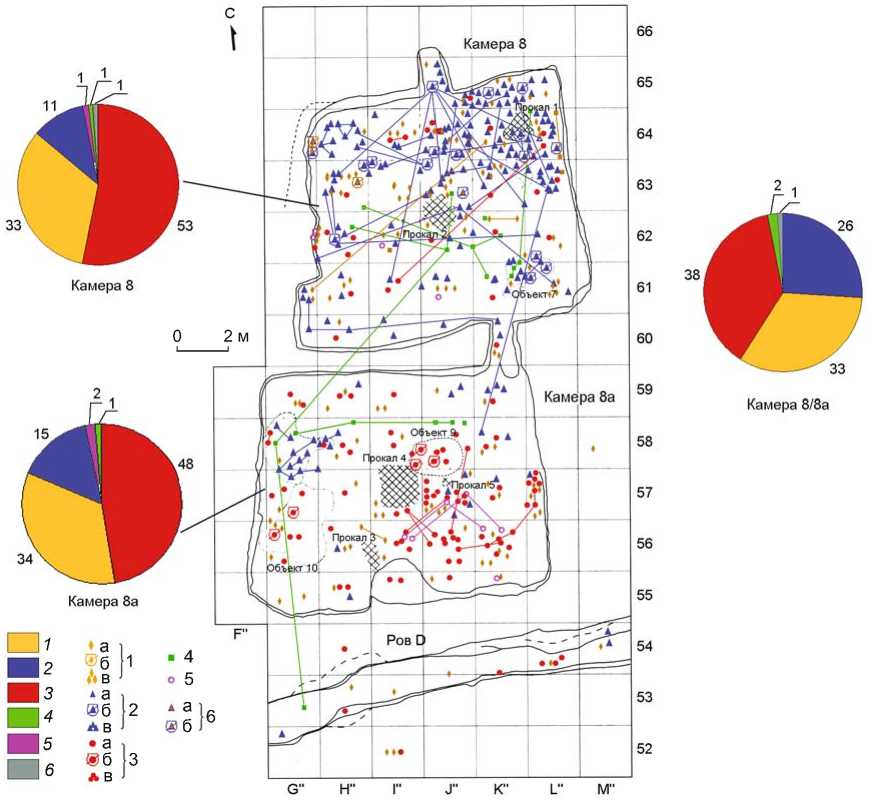

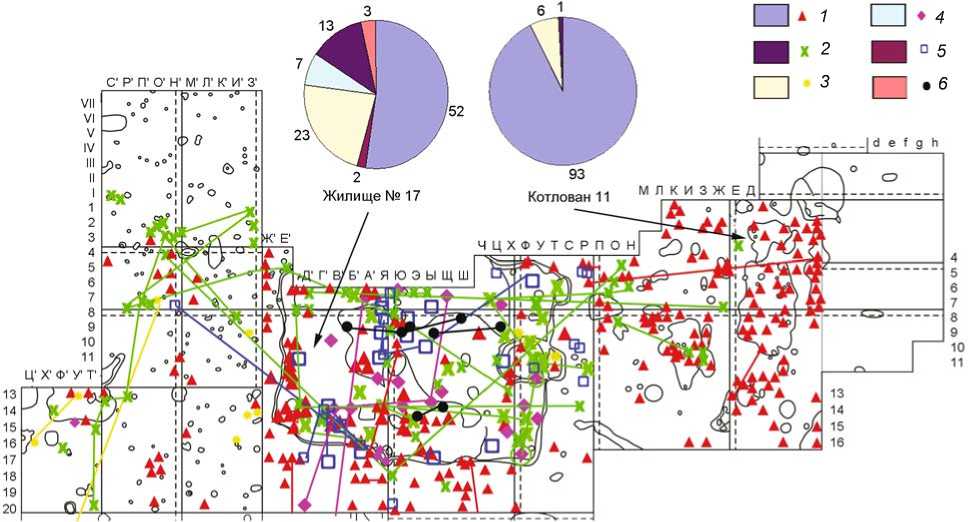

Рис. 15. Распределение групп керамики на раскопах 1-7, жилища № 17, 16, 15, Линево-1 (%).

1 - ирменская; 2 - позднеирменская; 3 - молчановская 1-го типа; 4 - молчановская 2-го типа; 5 - самоделкинская; 6 - облика посуды раннего железного века.

менте горловины прослеживается орнамент на обеих поверхностях. Обнаружен сосуд с двумя рядами на-лепных валиков на горловине, рассеченных оттисками лопатки, как и срез венчика (рис. 16, 10-12 ).

Подобная керамика имеется в материалах других памятников переходного времени, которые ввиду своей необычности либо оставалась без интерпретации (В.А. Зах опубликовал фрагмент сосуда среди мате-

0 2 cм

0 2 cм

0 2 cм

ЩНЧ«Ц1

Vr ?>Ч

0 2 cм

0 2 cм

1}ШЯ!1УШ

W

«кем

0 2 cм

0 2 cм

0 2 cм

»»;8pl

2 cм

0 2 cм

Рис. 16. Керамика разных групп поселения Линево-1.

1, 2, 4 - ирменская; 3, 5, 7-9 - молчановская; 6 - позднеирменская; 10-12 - самоделкинская; 13 - облика посуды раннего железного века.

риалов переходного времени [1997, с. 90, рис. 34], однако никак его не обозначил), либо вообще не публиковались. Аналогичная керамика найдена в 2006 г. на памятнике Березовый Остров-1 ( Мошковский р-н Новосибирской обл. ) [Мыльникова и др., 2006, с. 450-455, рис. 1, 1,2 ]. В.И. Молодиным и Л.Н. Мыльниковой было высказано предположение о направлении поисков истоков данной керамической традиции [2005, с. 403-404], которое полностью подтвердилось [Мандрыка, 2008].

Строение № 11. Является хозяйственной площадкой, связанной с бронзолитейным производством.

Изучен 131 сосуд с участка раскопа 1. В коллекции преобладает керамика ирменской группы - 93 %, представлены изделия позднеирменской - 1 и молчановской 1-го типа (крестово-струйчатая) - 6 % (рис. 17).

Жилище № 17. Изучено 151 изделие: керамика ирменской группы (52 %), позднеирменской (13 %), мол-чановской 1-го типа (23 %), молчановской 2-го типа (7 %), самоделкинского типа (2 %) и облика посуды раннего железного века (3 %). Проанализировано также 75 сосудов из заполнения котлована жилища. Установлено, что доминируют изделия ирменской груп-

Рис. 17. Распределение групп керамики на раскопах I, II, строение № 11 и жилище № 17, Линево-1 (%).

1 – ирменская; 2 – позднеирменская; 3 – молчановская 1-го типа; 4 – молчановская 2-го типа; 5 – самоделкинская; 6 – облика посуды раннего железного века.

пы – 49,3 %, с характерными чертами позднеирмен-ской группы 4 % сосудов, большую долю составляет посуда молчановской группы – 33 % (24 ед. – сосуды 2-го типа). На полу и в заполнении котлована обнаружена также керамика самоделкинской группы – 13 %.

Изделия ирменской и позднеирменской групп зафиксированы на всей площади жилища, большая часть – в северной зоне, сосуды молчановской группы – на южной периферии. Следует подчеркнуть, что в хозяйственной яме № 1 находились развалы сосудов ирменской, молчановской и самоделкинской групп из жилища № 17. В зольниках вокруг котлована отмечены фрагменты сосудов всех названных групп, найденных в жилище № 17 (рис. 17).

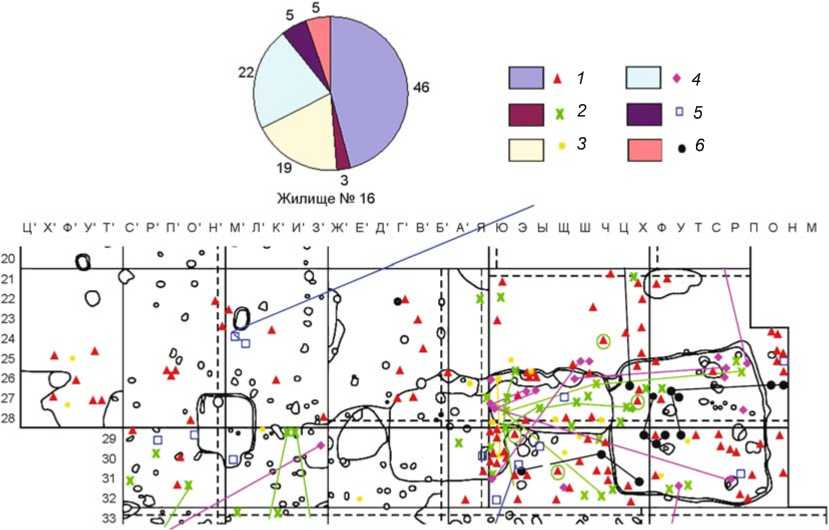

Жилище № 16. Исследован 41 сосуд. Доля посуды разных групп такова: ирменской – 46 %, позднеирмен-ской – 3, молчановской 1-го типа – 19, молчановской 2-го типа – 22, самоделкинской – 5, сосудов облика раннего железного века – 5 %. В заполнении котлована зафиксированы 17 изделий, из них 15 % принадлежит ирменской группе, 27 % – молчановской (рис. 18). Фрагменты многих сосудов из жилища фиксируются вокруг него, однако основная часть сосредоточена в зоне к северу от жилища, в котловане более раннего строения ирменской культуры.

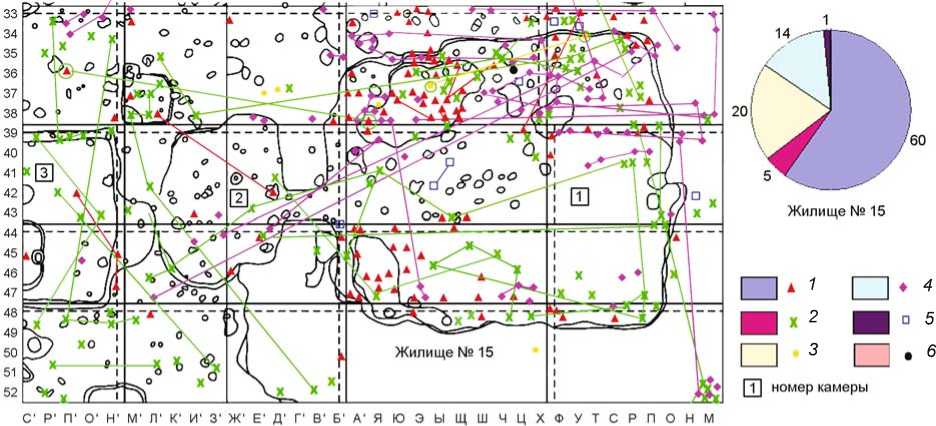

Жилище № 15. Многокамерное, большое. В нем полностью исследованы камеры 1, 2 и частично 3 (рис. 19). Изучены 236 сосудов. Доля изделий разных групп такова: ирменской – 60 %, позднеирменской – 5, молчановской – 34 (из них 1-го типа – 20, 2-го типа – 14), самоделкинской – 1 %.

Котлован 1 – основной, в его заполнении зафиксировано 71 изделие, из них ирменских – 60 %, поздне-ирменских – 6, молчановских – 34 %. Сосуды само-делкинской группы и посуда облика раннего железного века фиксируются в верхних горизонтах. В котловане находилась посуда разных групп, она локализовалась, как правило, вдоль стен, очень редко в центральной части.

Котлован 2 – проходной, в нем обнаружены 23 изделия, из них 7 ед. – в заполнении котлована. Доля ир-менской посуды 71 %, молчановской – 29 %.

Котлован 3 изучен частично. В нем найдены 16 изделий, из них 3 ед. (2 ед. – ирменской группы, 1 ед. – молчановской) – в заполнении котлована.

Фрагменты сосудов, зафиксированных внутри котлованов, находились также между котлованами и на межжилищном пространстве. Например, части сосуда из котлована жилища № 16 обнаружены в котловане 1 жилища № 15. Это можно считать свидетельством синхронности объектов. Ко времени бытования жилищ относились, вероятно, и хозяйственные постройки: в них также зафиксированы фрагменты сосудов из жилищ № 15–17.

Межжилищное пространство и хозяйственные строения (см. рис. 14). Как было отмечено, фрагменты изделий, пришедших в негодность, выбрасывали в зольники, расположенные вокруг котлованов жилищ.

Рис. 18. Распределение групп керамики на раскопах 3, 4, 7, жилище № 16, Линево-1 (%).

1 – ирменская; 2 – позднеирменская; 3 – молчановская 1-го типа; 4 – молчановская 2-го типа; 5 – самоделкинская; 6 – облика посуды раннего железного века.

Рис. 19. Распределение групп керамики на раскопах 5, 6, жилище № 15, Линево-1 (%).

1 – ирменская группа; 2 – позднеирменская; 3 – молчановская 1-го типа; 4 – молчановская 2-го типа; 5 – самоделкинская;

6 – облика посуды раннего железного века.

Их анализ также дает представление о распределении групп керамики на памятнике. Доля изделий ирмен-ской группы 65 %, познеирменской – 7, молчановской 1-го типа – 15, молчановской 2-го типа – 6, самоделкин-ской – 6, облика посуды раннего железного века – 1 %.

В коллекции всего памятника ирменский компонент составляет 63 %, позднеирменский – 4 %. Большая доля принадлежит группе керамики с молчановской орнаментацией – 24 % (16 % 1-го типа и 8 % 2-го типа). Керамика выделенных групп представлена в каждом жилище, но в жилище № 16 доля молчановского компонента больше, чем в жилищах № 15 и 17. Показательно, что фрагменты, принадлежавшие одному сосуду из жилищ, попадали в зольники вокруг этих строений.

Выводы

Статистико-планиграфическое изучение выборки керамического материала из базовых памятников переходного времени от эпохи бронзы к раннему железному веку юго-восточной зоны лесостепи Западной Сибири позволяет сделать следующие выводы:

-

1) подтверждается одновременное бытование на памятнике сосудов нескольких керамических групп, связанных с традициями переходного от бронзы к железу времени, – позднеирменской (автохтонной) и инокультурных. Инокультурными компонентами для городища Чича-1 являются берликский, красноозёрский, сузгунский, «северный» (атлымский ?), для городища Завьялово-5 – молчановский, для поселения Линево-1 – молчановский, самоделкинский.

Соотношение автохонного и инокультурного компонентов на разных участках памятника и жилищ в коллекциях различное. Например, на городище Чича-1 в заполнении жилищ № 3 и 3а («цитадель») доминирует позднеирменский комплекс (83 %), представлены также берликская (7 %) и красноозёрская (4 %) посуда. В заполнении котлована № 5 (жилая площадка IIIa) основой керамического комплекса является поздне-ирменская группа (86 %), немалую долю составляют берликские сосуды (11 %), красноозёрская, сузгунская и «северная» (атлымская ?) керамика представлена незначительно. В заполнении жилища № 8/8а (жилая площадка IIIb) комплекс красноозёрской посуды (38 %) по удельному весу близок к позднеирменской (33 %) и берликской (26 %). Котлован № 10 (жилая площадка IVa) отличается преобладанием красноозёрской посуды (84 %) при наличии позднеирменской (10 %) и берликской (3 %).

Одной из причин сосуществования на одном памятнике разнокультурной керамики следует считать широкие обменные отношения, в которые были включены обитатели обширных территорий Сибири и Северного Казахстана – этнически разнородное население. На городище Чича-1 прослежена устойчивая связь концентрации керамики красноозёрской группы и следов литейного производства: в жилище № 8 самая высокая концентрация посуды отмечена у про-кала № 1 в камере 8, где находился литейный участок [Молодин и др., 2009, с. 216–217, рис. 3].

Наибольшая доля керамики красноозёрской группы (81 %) соответствует жилищу № 10, которое являлось литейной мастерской [Там же, с. 48–49, 218–219]. В жилище № 1, которое также представляло собой литейную мастерскую, красноозёрская группа керамики составляет 36,3 %, смешанная красноозёр-ско-ирменская – 48 %, причем наиболее высокая их концентрация отмечена около плавильного горна и прокалов в слое с отходами литейного производства. Горны в обоих жилищах абсолютно идентичны и, как уже отмечалось, имеют явно инокультурное, вероятнее всего западное, происхождение [Там же, с. 219]. Керамические тигли, формы, состав их формовочных масс и способы формовки, характеризующие литейное производство в обоих мастерских, в значительной степени отличаются от традиционно ирменских, причем в жилище № 10 они попали, видимо, вместе с носителями красноозёрской традиции изготовления керамики [Там же, с. 229–230].

На территории жилой зоны IIIа во всех жилищах и на всех литейных участках прослежено преобладание позднеирменской керамики и изделий бронзолитейного производства ирменской традиции, однако в жилище № 18, явно связанном с внежилищным производственным комплексом (ямы 1, 2, 18), удельный вес красноозёрского компонента 27,3 %, в то время как в соседнем – 2, а на остальной территории 0,4 (жилище № 7) и 6,6 % (жилище № 3).

Отмечена определенная закономерность в размещении керамических комплексов внутри жилых конструкций. В многокамерном жилище № 3/3а (раскоп 6) городища Чича-1 керамика берликской и красноозёрской групп локализуется в основном в камере № 3а, а в камере № 3, в которой доминирует позднеирмен-ская посуда, имеются единичные обломки, в т.ч. фрагменты сосудов, представленных в камере № 3а. Камеры № 8 и 8а (раскоп 5) также различаются по локализации керамического материала, относящегося к разным группам. В первой – сосредоточена посуда красноозёрской группы, она занимает предвходовую зону и площадку вокруг прокала 1. Во второй камере преобладает керамика берликской группы, сосредоточенная вокруг центрального очага. Это может свидетельствовать о специфической структуре семейно-брачных и соседских отношений различных этнокультурных групп, сосуществовавших на городище.

Во всех строениях городища Завьялово-5 зафиксировано преобладание керамики позднеирменской группы – от 72,4 до 86,6 %. Изделия молчановской и смешанной групп в жилищных камерах и хозяйственных сооружениях городища Завьялово-5 представлены неодинаково. Доля изделий молчановской и смешанной групп от нижнего горизонта к верхнему во всех жилищах постепенно уменьшается, ее максимальный показатель соответствует, как правило, горизонту 3. В жилище № 2 на уровне пола молчановская керамика отсутствует, в жилище № 4 ее доля минимальна. Вероятно, в разное время соотношение местного (носители позднеирменской традиции орнаментации керамики) и пришлого (носители молчановской культуры) населения на городище было разным.

В жилищах № 2, 3, 5 и строении № 2 на городище Завьялово-5 доля молчановской керамики превышает среднестатистическую величину и достигает 22 %. В жилищах № 1 и 4 удельный вес такой керамики, наоборот, в 2 раза ниже, чем в среднем по памятнику. На части памятника – строение № 1 и незастроенный участок (кв. Г-Ж/5-12) – молчановские материалы вообще отсутствуют. Подобное характерно и для изделий смешанной группы. Таким образом, очевидно отмеченное выше смешение керамических традиций, но в Завьялово-5 составляющие этого явления несколько иные и не столь разнообразные, как в Чиче-1.

Для поселения Линево-1 характерно абсолютное преобладание местного компонента. Особенностью памятника является сохранение в керамической традиции большой доли древнего ирменского компонента, правда, приобретшего грубые черты (толстостенная посуда, крупные «жемчужины», крупные элементы орнамента, выполненные в технике прочерчивания). Внутри строений на разных участках жилищ (напр., № 17) отмечена концентрация различных групп керамики. В хозяйственных ямах найдены развалы сосудов ирменской, молчановской и самодел-кинской групп. Фрагменты сосудов всех названных групп из жилищ зафиксированы в зольниках вокруг котлованов. Можно говорить об одновременном функционировании исследованных жилищ на поселении. Очевидно, что и материалы поселения Линево-1 демонстрируют отмеченные выше тенденции;

-

2) на изученных памятниках зафиксировано наличие синкретичных форм керамики – на одном сосуде воплощены орнаментальные традиции основных выделяемых групп. Это может быть дополнительным аргументом в пользу предположения о синхронном существовании носителей этих традиций и их взаимодействии на поселениях. Следует отметить, что доля синкретичной керамики на городище Завьялово-5 больше, а на поселении Линево-1 – меньше, чем на других аналогично изученных синхронных памятниках. Различны и составляющие смешанных комплексов;

-

3) керамика групп, преобладающих на памятниках (Чича-1: позднеирменская – красноозёрская – берлик-ская; Завьялово-5: позднеирменская – молчановская; Линево-1: ирменская – позднеирменская – молчанов-ская), была вовлечена в одни и те же производственные процессы. Например, около очага в жилище № 3 на городище Завьялово-5 найдены ошлакованные, с потеками меди фрагменты как молчановских, так и поздне-ирменских изделий. Оба сосуда явно использовались в качестве тиглей для плавки металла в одном и том же горне в пределах времени существования жилища;

-

4) городища Чича-1, Завьялово-5, поселение Лине-во-1 – памятники переходного времени от бронзового к железному веку, демонстрирующие сложность этнокультурных процессов, направление культурных связей автохтонного и пришлого населения, а также своеобразную структуру социальных отношений [Молодин, 2007]. Как уже отмечалось [Молодин, 2008; Молодин, Мыльникова, 2011], под влиянием резких климатиче-

- ских изменений в лесостепных районах Западной Сибири сформировался «северный поток» мигрантов. В него были вовлечены широкие массы разнокультурного населения огромного региона, в т.ч. и в западных районах Западно-Сибирской лесостепи и Зауралья;

-

5) на всех, без исключения, объектах представлен комплекс своеобразной керамической посуды, напоминающей большереченские сосуды раннего железного века (по идентификации М.П. Грязнова [1956]). С чем это связано – пока не ясно. Осмысление данного явления требует самого пристального изучения раннескифских комплексов, прежде всего с территории, прилегающей к Западно-Сибирской лесостепи с юга (см., напр.: [Кирюшин, Тишкин, 1997, рис. 67]), с точки зрения морфологии этой посуды и технологии ее изготовления;

-

6) с учетом полученных результатов необходимо крайне взвешенно подходить к вопросам культурной диагностики памятников переходных эпох. При некорректной выборке, малой исследованной площади памятника возможны искажения при интерпретации материала.