Статья Клавдии Флоровской «Леонтьев как предшественник евразийства»

Автор: Медоваров Максим Викторович

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Памятные даты России. К 100-летию русского исхода (1920-2020)

Статья в выпуске: 4 (7), 2021 года.

Бесплатный доступ

Впервые с 1925 г. в научный оборот вводится статья Клавдии Флоровской (1883-1965) «Леонтьев как предшественник евразийства». Приводятся данные о ее первой публикации и контексте евразийских исследований наследия Константина Леонтьева. Рассматривается место К. В. Флоровской в евразийском движении. Публикуется текст статьи.

Русский консерватизм, евразийство, ранние евразийцы, константин леонтьев, клавдия флоровская, георгий флоровский

Короткий адрес: https://sciup.org/140294122

IDR: 140294122 | УДК: 1(091)(470) | DOI: 10.47132/2588-0276_2021_4_137

Текст научной статьи Статья Клавдии Флоровской «Леонтьев как предшественник евразийства»

Вступление

С 1921 г. Прага стала крупнейшим центром евразийского движения и под руководством П. Н. Савицкого оставалась им практически все 20-е и 30-е гг. До появления конкурирующего крупного центра евразийцев в Париже (1926 г.) монополия Праги среди евразийцев была безусловной, несмотря на проживание князя Н. С. Трубецкого в Софии и затем в Вене.

Если первые издания евразийцев за авторством отцов-основателей движения выходили в виде объемных сборников («Исход к Востоку», «На путях», «Россия и латинство», третий и четвертый выпуски «Евразийского временника»), то с 1925 г. для публикации более срочных и не столь официальных докладов был избран формат «Евразийской хроники». Данный формат окажется наиболее устойчивым: вплоть до 1937 г. выйдет 12 выпусков хроники. Вместе с тем первые четыре выпуска, увидевшие свет в Праге в 1925–1926 гг., не могут быть названы печатными изданиями в полной мере. Это были машинописные листы, размноженные на ротапринте с грифом «на правах рукописи», причем в первых двух выпусках не было даже особой обложки с выходными данными. Неудивительно, что пражские выпуски «Евразийской хроники» давно превратились в библиографический раритет.

Самый первый выпуск 1925 г. состоял из трех статей: «Евразийство» Л. В. Копецкого, «Православие, общество и евразийство»

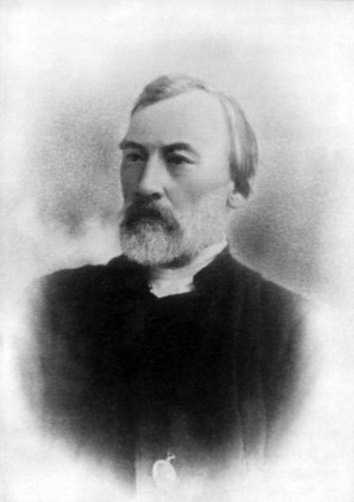

Клавдия Васильевна Флоровская

М. М. Ситникова и «Леонтьев как предшественник евразийства» К. В. Флоровской1. При этом в оглавлении на последней странице было допущено сразу две явных ошибки: был перепутан порядок статей в хронике, а инициалы Флоровской были ошибочно указаны как «К. И.» вместо «К. В.». Дословно редакционное примечание гласило: «Помещаемые здесь работы Л. В. Копецкого, М. М. Ситникова и К. И. Флоров-ской были написаны и оглашены в порядке работы Пражской Евразийской Группы

в первой четверти 1925 года». Вызывает недоумение, что в каталоге РГБ первый выпуск «Евразийской хроники» ошибочно датирован 1924 г.

Наибольший интерес даже столетие спустя представляет статья Клавдии Васильевны Флоровской (1883–1965). Ее наследие все еще плохо известно в России. Гораздо более известны ее младшие братья: богослов прот. Георгий Флоровский (1893–1979) и ученый-славист Антоний Флоровский (1884–1968). Антоний в 1946 г. принял советское гражданство и навсегда остался жить в Чехословакии; он окончил жизнь в Праге в 1968 г. — всего лишь за две недели до последовавшей там же смерти П. Н. Савицкого. Георгий в 1926 г. переехал в Париж. Клавдия в 1955 г. вернулась в СССР и окончила жизнь в Москве.

Серьезные идейные и научные расхождения между членами этой талантливой семьи в последние годы привлекли внимание специалистов. В 2019 г. в Польше были изданы письма Клавдии Флоровской своим братьям; ее рукописные воспоминания остаются неопубликованными и хранятся в Кировограде (Украина).

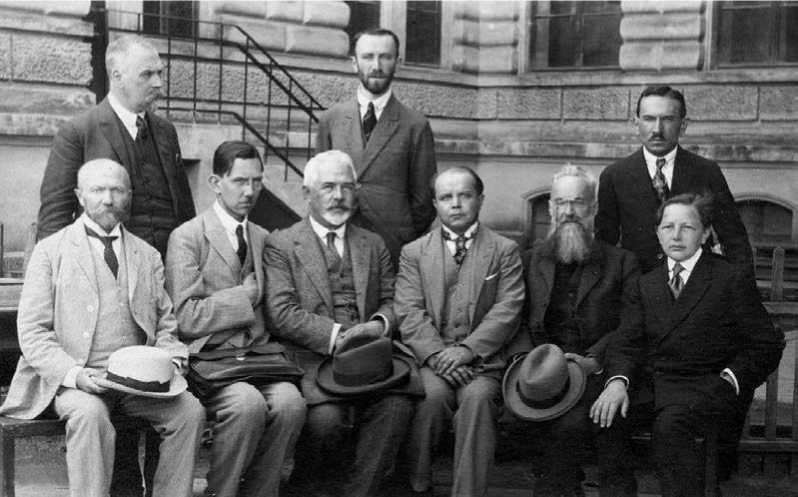

Группа русских ученых-эмигрантов в Ужгороде (в 1919–1938 гг. — в составе Чехословацкой республики). Стоит посередине во втором ряду П. Н. Савицкий, сидит вторым слева Г. В. Флоровский, крайним справа — А. В. Флоровский, 1923 г.

По образованию К. В. Флоровская была историком-медиевистом петербургской школы. И. М. Гревс и Л. П. Карсавин относились к ней весьма строго, считая ее недостаточно квалифицированным специалистом. Но она много трудилась, в т. ч. проживая в Софии и Праге, неизменно отвечала Карсавину благодарностью и в эмиграции читала и одобряла его философские труды, вопреки позиции брата Георгия, который в 1926 г. отрекся от евразийства, осыпал его рядом упреков и враждебно относился к Карсавину, даже не прочитав его работы2. Что касается наследия К. Н. Леонтьева, то его резкой оценке в «Путях русского богословия» Г. В. Флоровского опять-таки противостоит увлеченность его сестры.

Детальные обстоятельства подготовки публикуемой ниже статьи нам неизвестны. Из цитируемых в ней работ Леонтьева ясно, что к началу 1925 г. Клавдия Васильевна прочитала только три его труда: «Византизм и славянство», «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения», «Национальная политика как орудие всемирной революции». Безусловно, этого было мало для всесторонней оценки взглядов Леонтьева, пусть даже в сугубо евразийском контексте. Однако К. В. Флоровская в дальнейшем стала наверстывать упущенное. Год спустя, 24 мая 1926 г., она из Софии писала братьям: «Теперь читаю книжку Бердяева о К. Леонтьеве, которая меня не вполне удовлетворяет — характеристика получается какая-то растрепанная и неяркая, и одних ярких слов недостаточно для ее оживления. Я достала в университетской библиотеке сочинения Леонтьева о Востоке, Византии, славянах, хочу сама их прочесть»3.

Спустя столетие, когда завершено издание полного собрания сочинений и писем Леонтьева, когда о мыслителе н аписаны сотни новых книг и статей, его роль

К. В. Флоровская (вторая слева) с родственниками и знакомыми в Болгарии, 1920–1930-е гг.

как предшественника евразийства (пусть даже не столь непосредственного, как, к примеру, В. И. Ламанский) стала видна более выпукло. Принципиально важное значение имело обнаружение Г. Б. Кремневым и публикация О. Л. Фетисенко ранее неизвестного леонтьевского проекта под названием «7 столбов новой культуры». Первым «столпом» в нем объявлено православие, вторым — «принудительная организация собственности и труда» (столь созвучная евразийцам), четвертым — «Великий Восточный Союз» во главе с Россией и с участием не только балканских народов, но и Турции, Ирана, Индии, пятым — браки русской династии с кавказскими и индийскими женщинами. Особо Леонтьев выделял «систематическое объединение против западноевропейских и американских государств (противу разлагающейся романо-германской государственности»4.

В 1924 г. Клавдия Флоровская не могла еще знать ни этого сочинения Леонтьева, ни наиболее интересной и крупной его работы последнего года жизни («Кто правее?»), но даже на основании уже опубликованных текстов смогла уловить в мировоззрении мыслителя линии, после 1917 г. приведшие к евразийскому переосмыслению постигшей Россию катастрофы. Она смогла вслед за Леонтьевым диалектически, сразу с двух сторон посмотреть на большевизм как на итог и вершину русского западничества и как на отправную точку разворота России в обратную, антизападную сторону.

Статья «Леонтьев как предшественник евразийства» примечательна тем, что многочисленные цитаты и пересказ некоторых идей мыслителя привязываются К. В. Фло-ровской к контексту революции 1917 г., большевизма, белого движения и евразийства. Не составляет труда найти в статье противоречия между жестким осуждением большевизма как «сатанинской религии» и надеждами на перерождение коммунизма в новый охранительный порядок, признанием определенной пользы от свершившегося в соответствии с леонтьевскими предсказаниями.

Очень ярко выраженными являются религиозные, православные мотивы Фло-ровской; но нужно учесть, что открыто церковная, православная позиция вообще являлась господствующей в евразийстве с 1921 по 1927 гг., и в этом плане риторика Клавдии Васильевны ничем не отличается от работ Н. С. Трубецкого и других евразийцев данного периода. Закономерно, что она ссылается на Я. Д. Садовского — одного из самых ярких евразийцев первого призыва, также ветерана белого движения, глубоко верующего, который жил под Прагой и скоропостижно скончался в том же 1925 г. Более неожиданной может показаться ссылка на П. П. Сувчинского, но следует учесть, что на тот момент он по-прежнему являлся в целом единомышленником Трубецкого и Савицкого: до раскола в евразийском движении оставалось еще четыре года.

В последние годы появился ряд новых работ об идейной преемственности между Константином Леонтьевым и евразийцами 1920-х гг. Примечательно, что современные авторы не читали и даже не держали в руках статью Флоровской, поскольку они не цитируют ни одной мысли или слова из ее текста, ссылаются не на «Евразийскую хронику», а просто на название данной статьи без всяких выходных данных (без места издания и издательства, без названия сборника и страниц), с ошибочной датой (1924 г.) и ошибочными инициалами. Именно такой «ритуальной» ссылкой на Флоровскую С. В. Селиверстов подкрепил свой тезис о протоевразийском характере взглядов Ле-онтьева5. Еще более курьезным случаем является статья И. В. Лихоманова, который с претензией на сенсацию попытался полностью отрицать родство между взглядами Леонтьева и евразийцев, выхватывая одни цитаты автора «Византизма и славянства» из контекста и игнорируя другие. Неудивительно, что данный автор привел фиктивную ссылку на статью Клавдии Флоровской6, позаимствовав ее целиком со всеми ложными выходными данными у С. В. Селиверстова, на статью которого он тоже ссылается.

Статья К. В. Флоровской публикуется по единственному изданию «на правах рукописи» 1925 г. Орфография и пунктуация максимально приближены к современным, однако цитаты К. Н. Леонтьева приводятся так, как у Флоровской, т. е. без курсива и иногда с нарушением авторской пунктуации, хотя каждый раз снабжены ссылкой на наиболее доступное из современных научных изданий статей мыслителя. Написание ряда слов с прописной буквы (Церковь, Царь, Православие) у К. В. Флоровской мы последовательно сохраняем. Все примечания в сносках принадлежат нам.

К. В. Флоровская

Леонтьев как предшественник евразийства

В ряде последних выступлений евразийцев и их оппонентов была выдвинута мысль о том, что происходит, в сущности, старый спор между отцами и детьми. Однако следовало бы сразу отметить, что между евразийцами и их оппонентами никакого идеологического (а только о таковом и может быть речь) родства нет и не может быть.

Почти с петровских времен можно проследить в России существование двух традиций общественной мысли, совершенно равноприродных, в корне независимых и друг по отношению к другу всегда враждебных.

Первая из этих традиций полагала весь смысл и цель существования России в наиболее полном и совершенном усвоении западноевропейской культуры, которая почиталась ими за единственную и общечеловеческую. С этой точки зрения и вся русская самобытность воспринималась и оценивалась ими как отсталость, как нечто отрицательное, что следует возможно скорее и основательнее преодолеть и разрушить во имя утверждения в России западноевропейских начал.

В связи с таким пониманием европейской культуры и русских задач эта традиция русской мысли и воспринимала последовательно не только уже все осуществленные на Западе формы, но и все задания ее [европейской культуры] и все ее идеологические течения в их исторической и логической последовательности. Поэтому как идеологическим завершением т. н. прогресса на Западе явилась идеология коммунизма, так в России совершенно последовательно из западничества вырос большевизм.

Что же касается до оппонентов евразийства, так яростно нападающих на него, то они также проникнуты тем же духом европеизма и западничества. Это есть западноевропейская реакция на русской почве против западноевропейского коммунизма на той же русской почве. И уж если усматривать где-нибудь идеологическое родство, то — в какой-то мере — между оппонентами евразийства разных лагерей и большевиками. Нечто подобное имело уже место в истории русского западничества, когда западники 40-х гг. (Тургенев, Грановский и т. д.) ужаснулись своих прямых преемников — западников 60-х гг. (Чернышевский, Добролюбов, Писарев). Тогда действительно происходил спор между отцами и детьми, людьми разных поколений, но одного идеологического направления. Если же теперь западники отказываются от своего традиционного наименования, то это только еще один показательный признак того, что как духовная сущность «Европа» гибнет.

Для второй традиции русской общественной мысли следует считать характерным отрицание европейской культуры как общечеловеческой, в частности — утверждение ее непригодности для пересадки на русскую почву; раскрытие самобытности русской культуры и ее независимости от культуры европейской, ввиду того что русская культура имеет своими истоками византийское Православие и родовое самодержавие.

К этому направлению следует причислить славянофилов, Достоевского, Леонтьева, Данилевского и, в особых поворотах, Менделеева, Ключевского и мн. др. Кроме славянофилов, которые, и расходясь между собою в частностях, все-таки представляли нечто общее и прямо противопоставляли себя западникам, для других это было скорее делом личного, индивидуального, иногда гениального прозрения, не получавшего признания и популярности в общем, каком-то тупо традиционном, романогерманском устремлении русской интеллигенции.

Если и можно, и должно кого-либо считать идеологическими предшественниками евразийцев, то именно этих людей, так или иначе в своих утверждениях совпадающих с теми или иными утверждениями евразийцев.

И если евразийцы не только относятся к ним с подобающей сыновней почтительностью, но и подчас черпают в их творениях и вдохновение, и материал, — то позволительно думать, что и они, будь они живы, от своих последователей не отказались бы.

Обратимся теперь к одному из таких предшественников евразийцев, а именно — к Константину Николаевичу Леонтьеву. Леонтьев исходит из того основного положения, что всякое государство и всякая культура, равно как и всякий организм, имеет в своей жизни три периода: 1) первичной простоты, 2) цветущего объединения и сложности, 3) вторичного смесительного упрощения.

Рассматривая далее уже существовавшие культуры и государства, он приходит к следующим двум выводам. Во-первых, он говорит: «Так я не ошибусь, я думаю, если скажу, что в начале развития государства всегда сильнее какое бы то ни было аристократическое начало. К середине жизни государства является наклонность к единоличной власти, а к старости и смерти воцаряется демократическое, эгалитарное или либеральное начало»7. А во-вторых, — что срок жизни каждого государства можно определить от 1000 до 1200 лет в среднем.

Константин Николаевич Леонтьев, 1880-е гг.

Вооружившись таким образом, Леонтьев обращается к современной ему политической и общественной обстановке и из крупных, равно как и мелких ее фактов и событий, проходящих перед его острым зрением, делает ряд выводов. Причем все его внимание сосредоточено на проблеме России и Европы и, в связи с этой проблемой, — на вопросах, особенно острых в эпоху его жизни и деятельности, — вопросах славянском и восточном.

Что же думает он о Европе?

Эпохой первичной простоты для Европы Леонтьев считает период приготовительного германского хаоса, после переселения народов, и общую всему первоначальному христианству византийскую окраску. IX и X вв., эпоху усиления папской власти и разрыв с византийским Востоком, с одной стороны, и принятие назло этому Востоку Карлом Великим императорского титула, который направил Европу, помимо ее сознания, на совершенно иной путь, с другой стороны, — он считает началом собственно европейской государственности, определившей постепенно и самый характер западной культуры, заменившей со временем эллино-римскую и византийскую новой в кавычках «всемирной цивилизацией». Начиная с IX и кончая половиной XVIII в. она разнообразно и неравномерно развивается. Объединенная в духе и идеалах культурных и бытовых и раздробленная в интересах государственных, Европа до XVIII в. разнообразна и гармонична, ибо гармония не есть мирный унисон, а плодотворная, чреватая творчеством, по временам и жестокая борьба.

XVIII в. для Европы Леонтьев считает началом последнего, третьего периода

жизни каждого организма — периода вторичного смесительного упрощения.

Этот процесс начинается во Франции еще с Людовика XIV, который значительно смешал и упростил современную ему Францию. Эпоху же Французской революции он считает знаменательной для Европы — не столько потому, что она окончательно разрушила внутренние перегородки во Франции, но еще и особенно потому, что возвела в принципы эгалитарность и либерализм и заставила поверить в них как в прогресс не только самое себя, но и всю Европу и весь мир постольку, поскольку он приемлет европейскую цивилизацию как цивилизацию всемирную и обязательную.

Леонтьев, таким образом, определяет разницу между крушением прежде существовавших культур и государств и гибелью и разрушением Европы: «Древние государства не проповедовали сознательно религии прогресса; они эмансипировали лица, классы и народы от старых уз цветущего периода, отчасти вопреки себе, вопреки своему идеалу, который в принципе вообще был консервативен. Для смешения Европы потребовалось героическое средство, выдумали демократический прогресс, так называемые великие принципы 89-го года, на самом же деле Запад, сознательно упрощаясь, систематически смешиваясь, бессознательно подчиняется космическому закону разложения»8.

Вот что видит Леонтьев в Европе после 70-го г. (нужно заметить, что Леонтьев писал в 70-х и 80-х гг.).

«Франция очень смешана и даже проста, она — демократическая республика»9.

Германия или, вернее, Пруссия победила все, потому что 1) король у нее набожный и почти всевластный, 2) конституция плохая, т. е. дававшая возможность власти делать дело, 3) привилегированное юнкерство. Германия, объединенная Бисмарком после 70-го г., стала гораздо ровнее и однообразнее внутри себя и, вместе с тем, гораздо более похожа на побежденную Францию, чем, скажем, та же Германия монархическая, но раздробленная, хотя бы XVIII в., была похожа в культурном и бытовом отношении на монархическую и единую Францию того же времени. Ренан после посрамления французского империализма и французской демократии во время войны 70-го г. воскликнул: «Пусть продолжается наше демократическое гниение. Мы постараемся отомстить нашим соседям, заражая их тем же». А французская газета печатает следующее: «Мщение Франции осуществляется — старая Пруссия демократизируется»10.

Объединенная в племенном отношении Италия утратила свою духовную самостоятельность и своеобразие и сделалась очень похожей на всякую другую европейскую страну. Характер жизни ее все больше и больше приближается к общеевропейскому среднему уровню, среднему типу.

«Австрия, побежденная под Садовой, вступила искренно впервые в новую эру свободы и равенства и распалась надвое, опасаясь со дня на день распадения на пять-шесть частей»11.

Англия находилась в более благоприятных условиях, сбывая свой горючий материал в колонии и демократизируясь в Америке. Но Америка отпала от Англии приблизительно в эпоху Французской революции, и с 20-х и 30-х гг. в Англии появляются радикалы, которые нередко, чтобы еще больше упростить и уравнять общую картину Запада, бывают централизаторами, например, Джон Стюарт Милль.

Средний же класс преобладает там давно, и это есть те же упрощение и смешение, ибо стремится все свести к типу буржуа, который и есть идеал современной Европы.

Испания, Португалия, Голландия, Швеция, Дания и Швейцария так или иначе все идут по тому же пути уничтожения своего своеобразия и сведения всего к общеевропейскому типу.

Такова Европа после 70-х гг., и таково разрушительное влияние европейской религии, религии прогресса, идеи всеобщего блага и всеобщей пользы.

Обратимся к России.

«В России, — говорит Леонтьев, — сильны и могучи только три вещи: византийское Православие, наше родовое безграничное самодержавие и, может быть, наш сельский поземельный мир»12.

До Петра Великого облик России был облик византийский, но и сейчас основы нашего как государственного, так и домашнего быта, словом, культуры нашей, остаются тесно связанными с Православием.

«Царизм наш, столь для нас плодотворный и спасительный, окреп под влиянием Православия, под влиянием византийских идей, византийской культуры»13.

«Что такое наша семья без религии, без Православия». Если мы найдем старинную, чисто великорусскую семью, крепкую и нравственную, то мы увидим, что она держится больше всего Православием, Церковью, заповедью, понятием греха, а не вне религии стоящим и даже переживающим ее этическим чувством, принципом отвлеченного долга». «Кто хочет укрепить нашу семью, тот должен дорожить всем, что касается Церкви нашей»14.

Наши церкви, серебряная утварь, наши иконы, наша мозаика — создание того же нашего византийского Православия.

Скажу еще, говорит Леонтьев, что все наши лучшие поэты и романисты: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Кольцов, оба графа Толстые — заплатили богатую дань этому византизму, той или другой его стороне — государственной или церковной, строгой или теплой.

Одним словом, говоря кратко, в основе русской культуры, русского своеобразия стоит истинное христианство — Православие, принятое прямо из Византии, а не через посредство латино-протестантского Запада.

И, вместе с тем, это Православие отвергает всякую надежду на всеобщее благоденствие народов; оно есть сильнейшая антитеза идее всечеловечества в смысле земного всеравенства, земной всесвободы, земного всесовершенства и вседовольства, т. е. идеям романо-германского прогресса.

И, тем не менее, эта самая Православная и самодержавная Россия, со времен Петра Великого как бы влюбленная, по выражению Леонтьева, во все европейские идеи и формы без разбора, начинает вступать на тот же путь европейского прогресса — все-уравнения и всесвободы.

«Россия — есть глава мира возникающего. Франция — представительница мира отходящего». «Россия не просто европейское государство, она есть целый особый мир»15. И весь вопрос для Леонтьева в том, что несет этот колосс миру. Также как и для евразийцев, но для них это не только вопрос, но и задание.

По мнению Леонтьева, здесь могут быть два решения. Одно решение — это Россия пойдет по тому же пути романо-германского прогресса, всеобщего разрушения и только восторжествует для того, чтобы всех смешать, всех скорее погубить в общем неосуществимом идеале всеобщего благоденствия. Это решение есть задание русского большевизма.

Или «готовим мы, загадочные славяно-туранцы, миру действительно своеобразную культуру, положительную и созидающую, простирающуюся от Великого океана до Средиземного моря и до западных окраин Азии, которые теперь торжественно зовутся материком Европы»16.

Это решение — евразийское задание. Для Леонтьева это загадка, и он говорит: «Скажу только об одном чрезвычайно важном признаке, как бы роковом и мистическом. Вот он: мы не присоединили Царьграда в 1878 г.; мы даже не вошли в него. И это прекрасно, ибо тогда мы вступили бы в него с общеевропейской эгалитарно-стью в сердце и уме, теперь мы вступим в него в той шапке-мурмолке, над которой так глупо смеялись наши западники, и с кровавой памятью об ужасном дне 1-го марта»17. Мне хочется прибавить к этому, что и в 17-м г. мы не вступили в него, и это прекрасно, потому что и в этом году мы еще не пресытились европейской эгалитар-ностью, а кровавой памяти 1-го марта нам оказалось мало, нам понадобилась еще кровавая память о русской революции.

Здесь следует коснуться вопросов славянского и восточного.

Для Леонтьева сущность вопросов славянского и восточного можно было бы свести, вкратце говоря, к следующему определению. Восточный вопрос есть по характеру и духу своему — русский. Вопрос же славянский так, как он теперь понимается и осуществляется, есть вопрос по духу и характеру европейский.

И Россия, и Европа равно были заинтересованы в ослаблении Турции на Босфоре и в освобождении славян, а также в утверждении своего влияния в Царьграде и на Балканах. И разница здесь не в практических задачах, а в коренной противоположности тех начал, во имя которых и Россия, и Европа хотели одного и того же, и в конечных их целях. Эта борьба за влияние Европы и России происходила и внутри самого славянства. Для России в центре восточного вопроса стояли интересы Православной Церкви. Долгом России было защищать эту Церковь и своих единоверцев от притеснений магометан. Эта первая задача была задачей религиозной, а за ней вставала и другая задача — культурная. Поскольку в основе славянской самобытности, существовавшей хотя бы и в подавленном виде, лежали те же начала византийского Православия, которые лежат и в основе культуры русской, то и укрепление Церкви и русское влияние на Балканах совпадали и укрепляли подлинное культурное развитие славянского мира. Центром духовного объединения православных славян естественно должен был быть русский Царьград, и он должен был стать с тем вместе и сосредоточием общевосточного единения и центральным оплотом против посягательств европейских держав и в смысле политическом, и в смысле духовном, как сильнейшая антитеза духу романо-германского прогресса.

В центре славянского вопроса лежит европейская идея племенного национализма.

Племенной национализм, введенный, по Леонтьеву, в политику Наполеоном III в его нынешнем виде, по духу своему входит в круг тех идей, которые в совокупности составляют существо романо-германского прогресса. В этом понятии, прежде всего, по существу, утверждается равноценность всех наций в полной независимости от национального гения или талантов, так же точно, как в понятие индивидуализма вкладывается смысл равноценности всех индивидуумов, вне всякой зависимости от личных талантов и гениальности. Так же как можно сказать, что индивидуализм губит индивидуальность, так и национализм губит национальность. Утверждение племенного национализма есть, в сущности, утверждение пустой формы, в которую силой современных обстоятельств вливается романо-германское содержание. По моему глубокому убеждению, если сейчас в Индии будет достигнута политическая самостоятельность, то и там также воцарится демократическая республика западноевропейского типа. Если нет западноевропейской всемирной культуры, то нельзя закрывать глаза на то, что существует западноевропейская мировая опасность, борьба с которой возможна также только в мировых масштабах.

В душе самостийников всех национальностей идея о политической независимости неизменно сочетается в наше время с духом романо-германского прогресса вообще и политической свободы и эгалитарности в частности. Очень часто последние идеи даже предшествуют в умах самостийников мыслям об эмансипации собственно национальной (в Греции — Рига-Феррос18). Во всех славянских странах, в Болгарии, Сербии, а также в Греции вместе с политической и национальной свободой является неизменное тяготение к европейской цивилизации, к демократическим учреждениям, которые весьма мало у них отличаются от западных учреждений, и стремление приблизиться к тому же общему типу среднего европейца. Это стремление и тяготение настолько сильны, что всякое культурное своеобразие, как отсталость с точки зрения европейской, душится и презирается, в том числе и Церковь, и Православие.

Т. е., другими словами, славянство, получая политическую свободу, с одной стороны, делается оплотом западноевропейского прогресса, а с другой стороны, — становится враждебным к своим собственным культурным и бытовым особенностям, так же как и к лежащим в их основе началам восточного Православия, а следовательно, и к России, живущей этими началами.

А между тем после неудачной войны 53-го г. и Парижского мира Россия уступает духу времени и демократизируется внутри (реформы Александра II), и внешняя ее политика, совпадая с политикой внутренней, делается либеральнее в смысле нашего движения на Балканах, носит уже племенной, а не государственно-религиозный характер, и восточный вопрос подменяется вопросом славянским.

Леонтьев говорит: «Если люди власти и влияния в России приложат все силы на служение делу православно-восточному и с величайшим недоверием станут относиться впредь к делу всеславянскому и считать его чисто племенным и весьма опасным делом в общеевропейском либеральном вкусе — тогда наша культурная и государственная будущность спасена, даже и при панславизме»19.

Итак, по Леонтьеву, Европа стареет, разрушается и гибнет и тянет за собою весь мир на приманку своей всемирной цивилизации и веры в прогресс. Ей должна противостоять Россия, утверждая у себя и везде вне себя свои исконные начала восточного Православия и самодержавия.

* * *

Леонтьев не дожил до великой войны, но он предвидел ее возможность и предугадывал до известной степени ее последствия.

Мы были свидетелями этой войны и последовавшего за ней мира и должны сказать, что Европа за это время сделала огромные шаги по тому же пути разложения и смешения.

Леонтьев предсказывает, что если единоличная власть диктатора и утвердится во Франции временно, то лишь для борьбы с Германией, которая будет иметь следствием лишь то же ассимиляционное направление. Такой попыткой утверждения диктаторской власти можно считать попытку Пуанкарэ20, окончившуюся по окончании войны неудачей. Далее Леонтьев говорит: «Франция в случае победы должна будет сделать уступки у себя для рабочих, для коммунистической партии»21. Эти уступки делались и делаются вплоть до Эррио22 и соглашения с советской властью.

В Англии происходит то же самое (Макдональд, соглашение с советской властью).

В Италии, предсказывает Леонтьев, не будет католической реакции, но как бы не пал Савойский дом во имя якобинской республики. И он был прав — фашизм не есть католическая реакция. Роль же короля в Италии весьма невелика.

В Германии, в случае поражения, поднимет голову крайняя либеральная партия, против милитаризма, прусского юнкерства и т. д. Леонтьев ошибся лишь в утверждении, что монархия там устоит. Германия сейчас демократическая республика, смешанная внутри и внешне и еще больше похожая на Францию. Австрия распалась на части.

Наконец, всюду восторжествовал племенной национализм именно в том духе и форме общеевропейских либеральных начал, о которых говорит Леонтьев. В неславянских странах — Финляндии, Латвии, Эстонии — всюду воцарилась самая пошлая романо-германская республика. Страны славянские — Болгария и Сербия — весьма конституционные, демократические, в некоторой части и с атеистическими уклонами государства с бессильными монархами во главе. В Чехии — демократически-социалистическая республика, и даже в Польше, о которой Леонтьев говорит как о стране с оригинальными бытовыми и культурными особенностями, политическая независимость отнюдь не повела к развитию этих культурных начал, но, наоборот, и там все сглажено, все упрощено и подведено под общеевропейский тип демократической республики.

Вспомним еще краткий период Кубанской независимости во главе с демократической кубанской радой в Екатеринодаре. Краткий период существования демократической республики Грузии и петлюровские принципы демократическо-самостийного характера. Гетманский период по многим причинам нельзя считать характерным для украинской самостийности.

Итак, после войны во всей Европе как в странах победительницах, так и в странах побежденных, а также всех странах и местностях, получивших политическую самостоятельность и свободу, были везде сделаны крупные шаги для подавления своего культурного своеобразия во имя насаждения общеевропейских прогрессивных идеалов.

Давно уже Франция изменила своему старому знамени «Vive le roi» и выступает под новым знаменем «Vive la France». И Германия начала великую войну с лозунга: «Deutschland über alles».

Обе они как бы подчеркивают этим, что нет у каждой из них своего собственного ни в культурном, ни в бытовом отношениях; главным же образом нет ничего в их стремлениях и идеологии такого, что было бы не общеевропейским, равно свойственным им обеим. Только племенная ненависть друг к другу и хищнические наклонности были причинами войны. Потому они и обнажают оружие друг против друга, в сущности, под знаком того же племенного национализма, за которым таинственно скрываются общие им всем идеалы европейского прогресса: безотносительной свободы, равенства, парламентаризма, всеобщего обучения и т. д.

Одна Россия осталась не побежденной и не победительницей в этой войне. Одна Россия вынесла на своих новых знаменах не племенной национализм, а интернационал, не демократизм, а коммунизм, не безотносительную свободу и равенство, а диктатуру пролетариата.

Старые знамена русские «за Веру, Царя и Отечество», заключавшие в себе ряд когда-то для всех русских живых и определенных содержаний, сопряженных с теми же началами восточного Православия и самодержавия, давно уже трещали и колебались. Каждое знамя сильно тогда, когда способны производить известный отбор людей, ему преданных.

Когда в Россию начали мало-помалу просачиваться снизу и сверху разлагающие начала западноевропейского прогресса, когда массы русской интеллигенции отвернулись от своих исконных начал во имя европейских, т. н. прогрессивных идей, тогда и самое знамя стало непрочным одним тем, что под ним были люди, его не разделявшие. Революция его уничтожила окончательно для того, чтобы дать место последнему слову европейского прогресса — интернационалу и коммунизму.

Православного Царя не стало, отечество распалось на части. Стали отпадать от него окраины, провозглашавшие демократизм и племенной национализм, и самое ядро раскололось на красных и белых.

Тем самым, что Православного Царя не стало, что сначала провозглашена была свобода исповеданий, а потом во главе государства стали иноверцы и люди, провозглашавшие государственной религией, если можно так выразиться, атеизм, материализм и социализм, перед каждым русским встал как бы вновь вопрос об избрании веры. Этим и объясняется сейчас та сравнительная легкость, с которой люди, не могущие найти в глубине своей души твердого и истинного решения, поддаются внешним соблазнам и приманкам, которые перед ними в изобилии расставляет католическая церковь, «Союз христианской молодежи» и прочие секты. Сейчас, при общем, нужно сказать, религиозном устремлении мало отдавать только предпочтение Православию как вере национальной. В таком подходе нет ни необходимой твердости, ни определенности.

Евразийцы правы, когда они делают свое волевое и свободное избрание в такой форме: вера Православная есть истинная вера, все же остальное определяется как ересь.

Что противостояло в России интернационалу и коммунизму? — белое движение. «Когда часть России, с первого дня захвата большевиками власти, противопоставила себя — им, то это, в сущности, был жест защиты, чтобы оборонить себя от чего-то такого, что бессознательно воспринималось как вред, опасность, беда, зло», — пишет Сувчинский23. Гражданская война была жертвенной и, как говорит Я. Д. Садовский, не будь ее — грош была бы цена р усскому народу24, но духовный знак ее «во имя»

найден не был и не мог быть найден в момент катастрофы и разгоревшихся личных страстей. Но все же единственно, что было в белом движении определенного и ясного, так это то, что русский национализм выступил против интернационала. И именно потому, что смысл этого инстинктивного движения не был еще осознан, оно скорее всего шло с определенного момента под знаменем России. И это как-то совпало с появлением в белом движении демократического и парламентарного уклона.

Может быть, хорошо, что белое движение было побеждено, потому что всеми силами, всеми средствами мы должны противостоять тому, чтобы все русские знамена после революции были заменены одним знаменем «Россия».

Когда евразийцам и вместе с тем участникам в белом движении был предложен вопрос, можно ли над белым движением водрузить знамя евразийства, они ответили, что можно. И действительно: евразийство есть совокупность целого ряда идей, которые могли родиться только на русской национальной почве, и, таким образом, самым своим существованием оно уже выявляет и утверждает русскую национальность как таковую. Но, с одной стороны, евразийство целым рядом признаков суживает понятие русскости, требуя не только русского происхождения, но еще чего-то и иного, а с другой стороны, привлекая к этому ряду идей и людей иных национальностей, раскрывает русскую национальную сущность до мирового значения. Следовало бы раз и навсегда выражение «русский национализм» заменить словом «евразийство».

Нашему племенному национализму окраины противопоставят свой и будут правы. Внутри России начнется демократическое гниение — все равно, типа ли Франции республиканской или Франции Наполеона III. Никакой войны, ни наступательной, ни оборонительной, под этим знаменем вести нельзя. Она будет только бесцельным, пустым и страшным кровопролитием, каким была великая война для Западной Европы.

Наконец, мы воочию видели на последних собраниях национального объединения, что собирается под этим знаменем.

Россия есть факт прежде всего. И всегда, пока она существует, она будет и останется Россией, об этом нам беспокоиться нечего.

Будущая Россия — загадка сейчас, и никто, кроме Бога, не знает ее смысла и значения. Но вместе с тем Россия есть и задача, и решение ее, кроме Божьей воли, зависит от нас и только от нас — вот это надо твердо помнить.

Но к этому следует прибавить, что если белое движение было движением провинциальным в каком-то смысле по отношению к красному, то и вся Западная Европа по отношению к советской России тоже провинциальна. Она ничего не может противопоставить интернационалу, кроме своего племенного национализма, и как только в ней является какая-нибудь слабая попытка борьбы с коммунизмом, — как сейчас возникает и мысль о создании какого-то нового интернационала. Тот факт, что фанатики последней религиоподобной идеи Запада вышли уже не из ее среды, а из европеизированной части России, тоже знаменателен — как признак бессилия Европы. В какой-то мере Россия сейчас больше Европа, чем сама Европа.

Что же такое этот интернационал и коммунизм по определению Леонтьева? «Нынешний коммунизм, с одной стороны, есть не что иное, как тот же эгалитарный либерализм, которому послужили столькие умеренные и легальные люди XIX века, все то же требование неограниченных ничем личных прав, все тот же индивидуализм, доведенный до абсурда и преступления, до беззакония и злодейства; а с другой стороны, именно потому, что он своим несомненным успехом делает дальнейший эгалитарный либерализм непопулярным и даже невозможным, он есть необходимый, роковой толчок или повод к новым государственным построениям, не либеральным и не уравнительным»25.

И действительно, если мы возьмем сейчас любую газету, самую случайную, то мы всегда найдем в ней что-либо на этот счет поучительное. Например, поучительно здесь, во-первых, то, что Франция даже с Эррио во главе проводит ту же политику демократизма и племенного национализма, а коммунист Кашен26, противопоставляя ей интернационал и коммунизм, восстает против принципа племенного национализма, а во-вторых, соблюдает, в сущности, бессознательно интересы России. Положительного содержания в этом нет никакого, пока Россия остается советской, но отрицательная польза, несомненно, есть и именно такая, какую угадывал в коммунизме Леонтьев: «Теперь, — говорит он, — коммунисты являются в виде самых крайних до бунта и преступления в принципе неограниченных либералов; их необходимо казнить, но они же, доводя либерально-эгалитарный процесс в лице своем до его крайности, служат бессознательную службу реакционной организации будущего. И в этом их косвенная польза и даже великая. Я говорю только польза, а не заслуга. Заслуга должна быть сознательная. Польза же бывает часто нечаянная и вполне бессозна-тельная»27. И нужно сказать, что тот, кто хочет быть этой организацией будущего, о которой говорит Леонтьев, обязательно должен учесть это и использовать до конца.

Такую же бессознательную пользу приносят коммунисты и в других отношениях. «Социализм как международность есть высшее отрицание культурных самобытных начал, национального обособления»28, — говорит Леонтьев, а между тем, опять-таки противопоставляя себя либеральной Европе, русский большевизм осуществляет бессознательно исконные русские задачи; например, старается утвердить свое влияние на Востоке.

* * *

До сих пор все, что мы говорили о Леонтьеве, или совпадает с евразийством, или дополняет одно другое, — во всяком случае, противоречий нет.

Но нужно сказать, что в одном отношении есть существенная разница между мироощущением евразийцев и взглядами Леонтьева.

Леонтьев говорит, что сейчас в Европе все подчиняется сознательно или бессознательно действию страшной, таинственной и разрушительной силы. Но для него эта сила есть только, в конечном счете, естественная старость, и страшно ему делается в той мере, в какой всегда делается страшно и грустно, когда видишь, как цветущий организм неизбежно идет к разрушению и смерти под влиянием времени. Никакого мистического ужаса в нем нет. В евразийцах же, видевших воочию русскую революцию, он есть и должен быть.

Все европейские катастрофы, бурные или медленные, сознательные или бессознательные, не приходят в Европу извне, как пришла русская революция в Россию из Европы, хотя и нашла там достаточно своего горючего материала и злой воли, заложенной в человеческую природу вообще, а в русскую, может быть, и в особенности; а возникают внутри ее и именно на религиозной почве. В восприятии евразийцев есть что-то общее с психологией Игнатия Лойолы, канонизированного католической церковью, Робеспьера, неподкупного и добродетельного, и Ленина, тоже аскета. Во всех в них психология фанатиков религиозной идеи, но не христианская, а, между тем, прямым отрицателем и атеистом был только Ленин.

И не случайно католическая церковь построила всю свою мощь на словах, отнесенных к апостолу Петру, которыми дьявол искушал Христа: «Ты пастырь овец — тебе передал Бог все царства, и потому тебе переданы ключи Царства Небесного», а последняя страшная религия Запада — коммунизм — в России приняла характер подлинной сатанократии, мобилизовавшей к себе на службу все зло и мерзость, таящиеся в человеческой природе. Также не случайно и то, что католическая реакция после французской революции была очень близкой по духу к коммунизму и в какой-то мере породила его. Очевидно, что в самом источнике жизни Западной Европы — в католичестве — есть какая-то отрава.

Борьба с интернационалом не есть борьба с атеизмом или религиозным равнодушием, как это думает Леонтьев.

Борьба с ним есть борьба с религией, но с религией антихристианской — сатанинской. Евразийцы, которые со всей доступной им силой ощущают этот сатанинский дух последней религии Запада, верят, что бороться с ним можно только одним оружием — Крестом Православной Церкви, и их взоры постоянно обращены с упорной верой на этот Крест.

Но духовная победа Восточной Православной Церкви над сатанинскими учениями Запада будет также победой евразийской культуры над европейской цивилизацией.

И под Крестом Православной Церкви должны развеваться евразийские знамена.

Список литературы Статья Клавдии Флоровской «Леонтьев как предшественник евразийства»

- Киейзик Л.-Б. К вопросу истории взаимоотношений Льва Карсавина и Георгия Флоровского // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2020. Т. 65. № 3. С. 950-961.

- Леонтьев К. Н. Восток, Россия и славянство: Философская и политическая публицистика. Духовная проза (1872-1891). М.: Республика, 1996. 799 с.

- Леонтьев К. Н. Денисову. 7 столбов новой культуры // Фетисенко О. Л. «Гептастилисты»: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики (Идеи русского консерватизма в литературно-художественных и публицистических практиках второй половины XIX - первой четверти XX века). СПб.: Пушкинский Дом, 2012. С. 133-134.

- Лихоманов И. В. «Восточный проект» К. Н. Леонтьева и евразийство // Идеи и идеалы. 2016. Т. 1. № 2 (28). С. 138-151.

- Садовский Я. Д. Из дневника «Евразийца» // Евразийский временник: непериодическое изд. Кн. 4. Берлин: Eurasia-Verlag, 1925. С. 378-405.

- Садовский Я. Д. Оппонентам евразийства (Письмо в редакцию) // Евразийский временник: непериодическое изд. Кн. 3. Берлин: Евразийское книгоиздательство, 1923. С. 149-174.

- Селиверстов С. В. «Евразийская тема» в раннем творчестве К. Н. Леонтьева // Вестник Челябинского государственного университета. 2008. № 13 (114). С. 19-33.

- Сувчинский П. П. Страсти и опасность // Россия и латинство: сб. ст. Берлин: б. и., 1923. С. 16-40.

- Флоровская К. В. Леонтьев как предшественник евразийства // Евразийская хроника. Вып. 1. Прага: б. и., 1924. С. 16-35.

- Флоровская К. В. «Мне надо, чтобы моя жизнь имела какую-то цель и смысл». Клавдия Флоровская: Письма к братьям Георгию и Антонию Флоровским / Ред. и подгот. текста Л. Киейзик, Н. Орлова. Зелена Гура: Зеленогурский университет, 2019. 286 с.