Стеклянное зеркало на свинцовой подложке из Великого Новгорода

Автор: Олейников О.М.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология средневековья и нового времени. Проблемы и материалы.

Статья в выпуске: 249-2, 2017 года.

Бесплатный доступ

В Великом Новгороде в слое второй половины XII в. обнаружена уникальная для русского средневековья находка - стеклянное зеркало на свинцовой подложке. Эта находка расширила сведения о средневековых западноевропейских древностях, бытующих на территории Древней Руси. Присутствие западноевропейского стеклянного зеркала среди древностей Руси следует рассматривать в контексте культурных маркеров западноевропейского круга.

Великий новгород, стеклянное зеркало, зеркальное стекло, химический состав стекла, производство стеклянных зеркал

Короткий адрес: https://sciup.org/143164019

IDR: 143164019

Текст научной статьи Стеклянное зеркало на свинцовой подложке из Великого Новгорода

До настоящей находки было известно о двух стеклянных зеркалах в металлических орнаментированных складных оправах: одно было найдено на берегу Волхова, второе поступило в Новгородский музей из частной коллекции. Зеркальный слой на обоих предметах сохранился в виде небольших фрагментов, прижатых к оправе вставленным кольцом. Под блестящей полированной стеклянной поверхностью находилась тончайшая свинцовая пленка (фольга) и подстилающий ее слой из глины и соломы ( Рыбина , 2013. С. 157, 165, 172. Рис. 4, 4 ; 9, 3 . Табл. 1, № 10, 17 ).

Зеркало, обнаруженное на раскопе Воздвиженский, 9, представляет собой совершенно иной тип зеркал. Конструктивно это прозрачная стеклянная пластина, на которую в качестве отражающего (непроницаемого для солнечных лучей) слоя нанесена (наплавлена) свинцовая подложка (рис. 1).

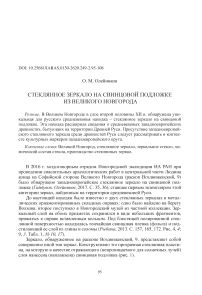

Рис. 1. Великий Новгород. Стеклянное зеркало, лицевая ( а ) и тыльная ( б) стороны

Зеркало было обнаружено на мостовой средневековой Воздвиженской улицы в слоях со стратиграфической датировкой втор. пол. XII в. (паспорт находки: участок 1, кв. В-9, гл. 174 см).

В напластованиях втор. пол. XII в. выявлены части трех усадеб, граничивших с Воздвиженской улицей. Прослеженные на усадьбах хозяйственные и жилые постройки примыкали к оградам, образуя внутренний двор со следами мощения.

В слоях этого периода обнаружено множество бытовых предметов, обычных для новгородской усадьбы: вислые печати, нательные кресты, «драгичинские пломбы», бубенчики крестопрорезные, цилиндрические замки, ключи к висячим замкам, кресала калачевидные, перстни, детали одежды (фибулы, пуговицы), предметы поясного набора.

Ниже идут слои, датируемые нумизматическими (дирхемы, денарии) и сфра-гистическими находками (вислые печати) втор. пол. XI – перв. пол. XII в.

Слои конца XII – начала XIII в. перемешаны огородом, возникшим на изучаемом участке в период запустения, которое можно связать с мором 1216 г., зафиксированным в летописи (ПСРЛ, 2000. С. 253. Л. 135 об.).

К моменту выпадения в культурный слой зеркало находилось в деформированном состоянии: оно было сложено вдвое, зеркальной стороной внутрь, что привело к частичным утратам стеклянного слоя. В ходе последующих реставрационных работ первоначальная форма предмета была восстановлена полностью (работы со стеклянным слоем не проводились).

Зеркало следует отнести к разряду миниатюрных: округлой формы, размером 55 × 49 мм и весом 14,38 г, оно свободно размещается на ладони. Края относительно ровные, внешний бортик отсутствует. Толщина свинцовой подложки составляет 0,5–2 мм, зеркального слоя – 0,5–1 мм.

Тыльная сторона зеркала цельная, без видимых трещин; поверхность ее шероховатая, слегка волнистая, с небольшими (до 1 мм) выступами и заливами, расположенными хаотично (рис. 1, б ; 2, а ).

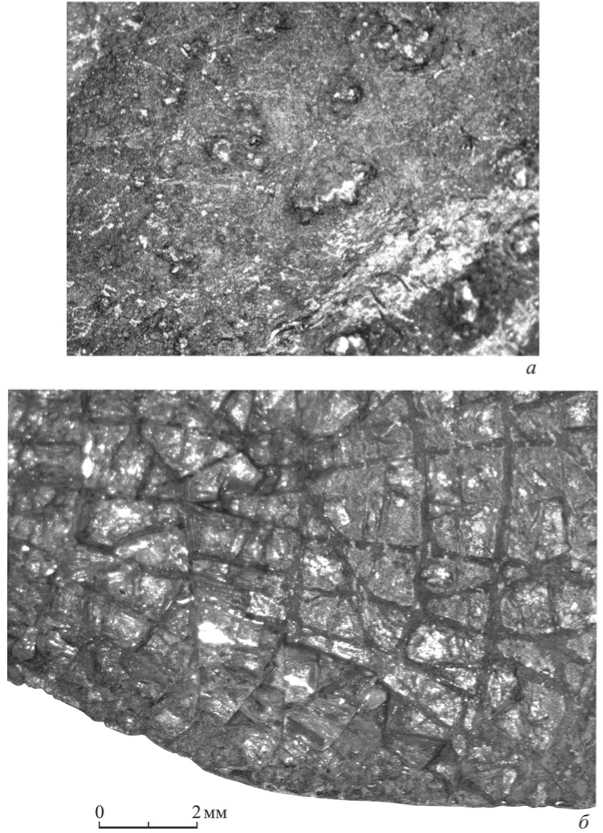

Рис. 2. Великий Новгород. Поверхность зеркала.

Изображения получены на стереомикроскопе Olympus SZ61 а – тыльная сторона; б – сетка трещин на лицевой стороне

Лицевая его сторона сохранилась хуже. Около 40 % стеклянного слоя утрачено полностью (рис. 1, а ). Оставшаяся часть представляет собой мелкую сетку, состоящую из идеально прозрачных осколков зеркального стекла с ярко выраженным алмазным блеском (рис. 2, б ). При большом увеличении на некоторых обломках хорошо виден характерный для любого стекла раковистый излом (рис. 3, а, б).

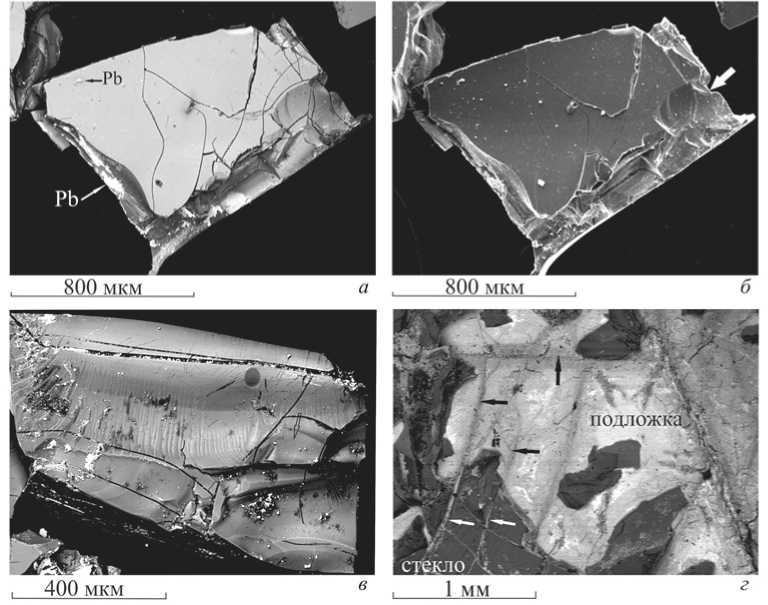

Рис. 3. Электронно-микроскопические изображения зеркала а – включения и примазки свинца на поверхности зеркального обломка, режим обратно-рассеянных электронов (композиционный контраст); б – рельеф поверхности зеркального обломка, режим вторичных электронов (топографический контраст) (стрелкой указан раковистый излом стекла); в – микротрещины на зеркальном обломке, заполненные свинцом (белый цвет), режим обратно-рассеянных электронов; г – фрагмент лицевой части зеркала в режиме обратно-рассеянных электронов; линии трещин на свинцовой подложке (показаны черными стрелками) продолжают направление трещин на стекле (показаны белыми стрелками)

Сетка трещин, погубившая гладкий зеркальный слой, затронула и свинцовую подложку. Но если растрескивание стекла шло по всей глубине слоя, то на подложке этот процесс проявился только в зоне контакта металла со стеклом (рис. 2, б ; 3, г ).

Судя по внешнему виду сохранившихся осколков, для которых характерны бесцветность, прозрачность, чистота, однородность и яркий блеск (рис. 3, а–в ), зеркальное стекло было высокого качества.

Для определения химического состава зеркального стекла были использованы современные аналитические методы, неразрушающие объект исследования: сканирующая электронная микроскопия с применением энергодисперсионного спектрометра (рентгеноспектральный микроанализ, SEM-EDS)

и рентгенофлуоресцентный анализ (РФА 1 ). Полученные результаты представлены в табл. 1 и 2.

Выбор рентгеноспектрального микроанализа был обусловлен необходимостью визуального контроля при выборе точек анализа. На электронных фотографиях неполированных обломков видно, что зеркальное стекло имеет микротрещины, заполненные свинцом (рис. 3; 4). Анализируя усредненную пробу такого стекла (например, при оптико-эмиссионной спектроскопии), часто получаем завышенные показатели содержания свинца.

Этот факт следует также иметь в виду при обсуждении результатов рентгенофлуоресцентного анализа зеркальной стороны (табл. 1). Содержание свинца здесь также завышено, поскольку РФА проведен по всей поверхности стеклянного слоя, включая места утраты, где рентгеновскому воздействию неизбежно подвергалась свинцовая подложка.

Таблица 1. Результаты рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) зеркального стекла и металлической подложки

|

Элемент/ соединение |

Подложка |

Стеклянная сторона |

|

Pb |

99,35 |

40,42 |

|

Cu |

0,43 |

– |

|

SiO 2 |

– |

54,17 |

|

CaO |

– |

1,13 |

|

P 2 O 5 |

– |

1,33 |

|

Al 2 O 3 |

– |

0,77 |

|

K2O |

– |

0,37 |

|

Zn |

– |

0,25 |

|

Na 2 O |

– |

0,2 |

|

MgO |

– |

0,16 |

|

Сумма |

99,78 |

98,8 |

Рентгеноспектральный микроанализ (SEM-EDS) был проведен как на обломках стекла без предварительной пробоподготовки (полуколичественный анализ, табл. 2, спектры 1–8), так и на специально подготовленном шлифе (количественный анализ, табл. 2, спектры 70–75). В обоих случаях обломки стекла анализировались дефокусированным электронным лучом, что, с одной стороны, обеспечивало усреднение по содержанию элементов, а с другой – сводило к минимуму процесс испарения щелочей при сканировании поверхности.

Таблица 2. Результаты рентгеноспектрального микроанализа (SEM-EDS) зеркального стекла

|

Q И 5 8 4 cd К cd )S К к О m н о О S s^ о К |

S cd ^ |

00 |

ОО |

О 40 04 |

40 о |

o' |

ОО о |

О o' о |

||||||||

|

о Н и |

5 а |

in 40 |

•П |

о V |

О V |

о 04 04, |

||||||||||

|

Г- |

Ш 04 |

04 40 •П |

04 40 О |

40 О |

о o' о |

|||||||||||

|

40 |

Я |

О 40 |

о |

о o' о |

||||||||||||

|

ш |

cq |

40 |

о о |

о o' о |

||||||||||||

|

■^" |

in in о |

40 ОО 40 |

ОО о |

о o' о |

||||||||||||

|

СП |

ОО in о |

04 40 |

о |

in о |

о o' о |

|||||||||||

|

rq |

о |

40 |

40 О |

о o' о |

||||||||||||

|

гН |

ОО |

Ш 40 o' |

40 о |

ОО 04 О |

о o' о |

|||||||||||

|

V? Q И 5 м 8 cd К cd )S И к О н о О S 1=5 £ |

о н и |

5 а |

о |

in 04 in 40 |

о 40 О |

о |

о |

о |

40 О |

О |

04 О |

04 О^ О |

О |

о |

in о о |

со 04 04, |

|

ш |

40 |

ОО in 40 |

о |

<л о^ о |

40 о |

о |

<п 40 О |

ОО о^ о |

in о |

о |

ОО о |

о о о |

о о о |

04 04 04 |

||

|

тг |

40 |

О 40 40 |

04 о |

40 О |

о |

о |

<п 40 О |

ОО о |

04 о |

о |

ОО о о |

о о о |

о о о |

04 04 04, |

||

|

m |

04 04 О |

>П 40 40 |

04 •П о |

о |

о |

40 О |

40 40 О |

о |

о^ о |

о о^ о |

in о о |

40 О о |

О' о |

04 04 04, |

||

|

eq |

40 О |

04 1П 40 |

40 о |

ОО о^ о |

04 40 О |

о о |

<п <п о |

о |

о |

in о^ о |

04 о о |

о о |

in о^ о |

04 04 04, |

||

|

rH |

О |

3 1П 40 |

04 о |

ОО о |

04 40 О |

о |

40 <п о |

40 о^ о |

о о |

in о |

04 о о |

in о о |

04 о^ о |

04 04 04, |

||

|

О |

40 ОО О |

ОО in 40 |

o' |

О' о |

40 о |

о |

04 40 О |

04 о |

о |

40 о^ о |

о о |

о о о |

о |

04 04 04, |

||

|

о S |

О CJ О s |

Си О и |

о а |

o’ Й |

о |

ON Л4 |

о Л U |

сГ to |

сГ |

о м § |

о S N |

о а4 |

о' н |

о S § |

о S и |

ее S S >» и |

Для проведения полуколичественного анализа были отобраны отдельные зеркальные обломки с неповрежденной и чистой поверхностью (с использованием стереомикроскопа Olympus SZ61 при увеличении 6,7–30 ×). Следует отметить, что визуально поверхность всех фрагментов зеркального стекла имела прекрасную сохранность: какие-либо видимые следы, свидетельствующие об известном эффекте выщелачивания щелочных и щелочно-земельных элементов в период нахождения предмета в культурном слое, отсутствовали.

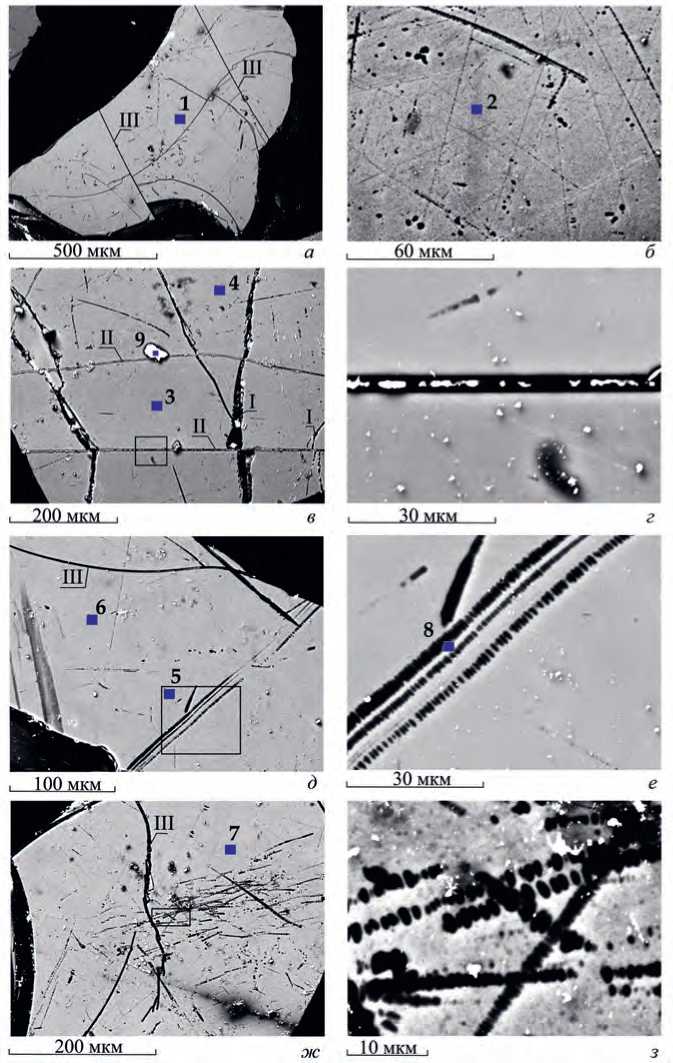

Отобранные зерна были перенесены на проводящую пластину и напылены тонким слоем углерода. Подготовленные таким образом обломки стекла исследовались на аналитическом сканирующем низковакуумном электронном микроскопе JSM-5610LV, оснащенном энергодисперсионным рентгеновским спектрометром Energy-450 2 . Были сняты рентгеновские спектры (табл. 2, спектры 1–8) и получены электронно-микроскопические изображения поверхностей зеркальных обломков в режиме обратно-рассеянных электронов (рис. 3; 4).

Для проведения количественного анализа обломки стекла были предварительно подготовлены по специальной методике ( Румянцева и др ., 2018). Количественный рентгеноспектральный анализ проведен на сканирующем электронном микроскопе Carl Zeiss EVO LS 10, оснащенном энергодисперсионным рентгеновским спектрометром (Aztec X-Max Oxford Instruments) 3 с использованием программного обеспечения Aztec Oxford Instruments. Коррекция показаний энергодисперсионного спектрометра проводилась с использованием эталона Corning C (Corning Museum of Glass, свинцовое стекло), далее оценивалась воспроизводимость результатов и погрешность, которая затем корректировалась с использованием программы ZAF-коррекции. Состав стекла для каждого образца определялся как среднее из 6 измерений (табл. 2, спектры 70–75).

В результате проведенных исследований было установлено, что зеркальная поверхность представляет собой бинарное свинцово-силикатное стекло, относящееся к классу PbO-SiO 2 . Повышенное содержание свинца (PbO – 23–31 %) определяет высокий показатель преломления и дисперсии (разложение света в спектр, «игра цвета»). Именно эти оптические характеристики придают стеклу особое сверкание и блеск.

Сравнивая результаты, полученные на неподготовленных и предварительно отшлифованных обломках, можно сказать, что в конкретном случае внутренняя структура исходного стекла сохранилась без существенных изменений.

По данным рентгенофлуоресцентного анализа, подложка зеркала изготовлена практически из чистого свинца (табл. 1). Полученные данные совпадают с опубликованными анализами подложек зеркал из легендарного Вормса (юго-запад Германии) и ганзейского города-порта Ростока ( Имзен и др ., 2013. С. 104) и подтверждают сведения различных письменных источников, в которых свинец неоднократно упоминается в качестве наиболее подходящего материала для покрытия стекла ( Крюгер , 2013. С. 16–20).

Стеклянная поверхность зеркала была идеально отполирована. Это хорошо видно на электронных фотографиях исходных (неполированных) обломков стекла (рис. 4). Изображения получены в режиме обратно-рассеянных электронов, которые дают композиционный контраст (чем больше атомная масса элемента, тем ярче он будет выглядеть на фотографии). Поверхность зеркального стекла (серый цвет) на обломках ровная и однородная. На ней хорошо видны многочисленные микровключения свинца белого цвета и различно ориентированные черные линии трещин. Одни трещины пустые, другие заполнены свинцом (рис. 3; 4).

Микротрещины, вероятно, образовались при нанесении свинцовой подложки на поверхность стекла. Это, например, вертикальные (рис. 4, в-I ) и поперечно-секущие (рис. 4, в-II ) трещины со свинцом (рис. 4, в, г ). Пустые трещины (рис. 4, д-III ) появились, вероятно, при внешнем воздействии на зеркало (рис. 4, а, д, ж ).

На некоторых стеклянных обломках хорошо видны ровные пунктирные линии (рис. 4, б , д–з ), которые иногда образуют целую группу многочисленных субпараллельных черточек (рис. 4, ж ). Обращаем внимание, что толщина их составляет микроны (!). Возможно, эти линии следует рассматривать как следы воздействия механической полировки с использованием абразива. Локальный микрозондовый полуколичественный анализ (табл. 2, аналитический спектр 8; рис. 4, е ) показал, что эти линии слегка ожелезнены (Fe 2 O 3 – 0,4%).

В контексте освещения проблемы получения зеркальной поверхности следует отметить, что свежая свинцовая поверхность тоже имеет очень яркий блеск. На воздухе она покрывается пленкой оксидов свинца и тускнеет. Но при застывании на стекле одна из сторон свинцовой подложки неизбежно сохранит свою поверхность зеркальной. По сути, в этом процессе происходит двойной эффект озеркаливания.

Наиболее раннее упоминание о стеклянном зеркале со свинцовой подложкой относится к западноевропейскому источнику конца XII в. Речь идет о сочинении А. Некама (1157(?)–1217) «О природе вещей», где отмечено, что если удалить свинец, который подкладывали под стекло, то смотрящий вообще не увидит изображения ( Nechman , 1863. P. 239).

В ряде западноевропейских письменных источников XIII в., подробно рассмотренных И. Крюгер ( Крюгер , 2013. С. 10–41), сообщается, что «лучшее

Рис. 4. Электронно-микроскопические изображения поверхности зеркального стекла, режим обратно-рассеянных электронов. Цифрами обозначены номера аналитических спектров, соответствующие табл. № 2

а – обломок с трещинами ( III ) – следами внешнего воздействия на стекло; б – поверхность с трещинами и тонкими царапинами (следы полировки?); в – вертикальные ( I ) и поперечно-секущие ( II ) трещины, заполненные свинцом. Прямоугольником выделена область, показанная в позиции г (см. далее); г – свинец (белое) в горизонтальной трещине и на поверхности стекла; д – субгоризонтальная трещина ( III ) на поверхности стеклянного обломка и наклонные линии (следы полировки?). Квадратом выделена область, показанная в позиции е (см. далее); е – следы полировки (?) со следами ожелезнения; ж, з – группа субпараллельных линий (следы полировки?)

из всех – зеркало из стекла и свинца, потому что стекло благодаря своей прозрачности лучше всего поглощает лучи... когда свинец наплавляется на горячее стекло, на другой стороне (на обороте) возникает очень светлое отражение». Поэтому «в стеклянных зеркалах, с которых соскоблили свинец, ничего не отражается». Особенно интересно, что в это время в высказываниях о стеклянных зеркалах со свинцовой подложкой используется эпитет «обычный» ( Крюгер , 2013. С. 16).

Самый ранний рецепт изготовления зеркала на свинцовой подложке, известный к настоящему времени, находится в рукописи втор. пол. XV в. 4 , но составные части (свинец, канифоль и олово) соответствуют ингредиентам, упомянутым в середине XIV в. (Там же. С. 19, 20).

Гораздо больше сведений в письменных источниках содержится о производстве зеркального стекла и о стеклянных зеркалах с оправами.

В римское время стеклянные зеркала с разными типами оправ были распространены по всей Римской империи. В Европе традиция изготовления и использования стеклянных зеркал была прервана на несколько столетий, и вновь они появились в IX–X вв. К этому периоду относятся находки зеркального стекла и его фрагментов в торговых поселениях викингов – Бирке, Нордтрённелаге в Норвегии и в Хедебю ( Крюгер , 2013. С. 42; Arbman , 1937. P. 61–63). В XIV– XV вв. стеклянные зеркала получили наибольшее распространение ( Krueger , 1990).

Многочисленные находки западноевропейских оправ XII–XIII вв., а также архивные сведения начала XIII в. об экспорте зеркального стекла из Германии свидетельствуют о том, что в Европе в этот период существовало развитое производство стеклянных зеркал, составляющее одну из отраслей средневекового стеклоделия. В XIII в. наиболее совершенное стеклянное производство было на юге Германии и в Швейцарии ( Крюгер , 2013. С. 21, 149).

В пределах Германии большую роль в изготовлении и сбыте стеклянных зеркал и зеркального стекла играл Нюрнберг. По уставу нюрнбергских ремесленников-зеркальщиков, дошедшему до нашего времени в редакции XVII в., в качестве работы на звание мастера должно было быть представлено круглое вогнутое зеркало из богемского стекла в деревянном обрамлении. А самым ранним письменным упоминанием зеркальщиков является перечень ремесленников-мастеров г. Нюрнберга, датирующийся 1363 г. Таким образом, есть основания предполагать достаточно продолжительный период существования здесь этой ветви стеклоделия, но вот насколько длительный – неясно. В письменных источниках также отсутствуют какие-либо сведения о том, откуда зеркальное стекло поступало в Нюрнберг. Возможно, его привозили из расположенной неподалеку области Рейхсвальд, пока в 1340 г. там не были запрещены стеклодувные мастерские. С XVI в. важным (если и не самым главным) источником получения стекла были зеркальные стеклодувные мастерские в районе гор Баварского и Богемского леса (Богемско-Баварская возвышенность). На карте Баварии, вырезанной на дереве в 1566 г. Филиппом Апианом

(1531–1589), изображены три стеклодувные мастерские, производившие полое стекло, и четыре стеклодувни, специализировавшиеся на зеркальных стеклах ( Крюгер , 2013. С. 29–31, 33).

Сохранились косвенные сведения о производстве зеркал в XV в. также и в Ахене, но зеркальное дело, как отдельная отрасль стеклоделия, несомненно, существовало и в других немецких городах.

Важную роль в производстве стеклянных зеркал играла Лотарингия. В 1526 г. лотарингский врач и историограф Симфориан Шампье приписал открытие стеклянных зеркал уроженцам Лотарингии. Приблизительно в это же время (1525 или 1530 г.) историограф Антуана II, герцога Лотарингского, Вольсюр Серу-вильский приводит весьма ценные сведения о способе изготовления лотарингских зеркал и центрах их производства. Согласно этим данным, в Лотарингии выпускали выпуклые зеркала, подложенные свинцом (Там же. С. 34, 35).

В древнерусских письменных источниках информация о бытовании и изготовлении стеклянных зеркал со свинцовой подложкой отсутствует.

Все упоминания зеркал в древнерусской литературе, обзор которых сделан Е. А. Рыбиной ( Рыбина , 2013. С. 151–153), сводятся к следующему. Вплоть до XVII в. авторы располагали либо только знаниями о зеркале как предмете с гладкой отражающей поверхностью, либо просто фиксировали факт существования этого предмета в средневековой Руси; информация о форме, материалах, а также способах изготовления и применения зеркал в этих документах отсутствует.

Самое раннее упоминание зеркала в письменных источниках Древней Руси находится в нравоучительном тексте Изборника Святослава 1076 г.: «И якоже бо мѣдь обръжявѣеть, тако и злоба его; и аште и съмѣрить ся и поидеть поникъ, постави душу свою и храни ся оть него — и будеши ему, яко очиштено зьрця-ло» ( Изборник…, 2009. Л. 148 об.). Здесь, как и в других письменных источниках XII–XV вв., термин «зеркало» ( зьрцяло ) используется только как критерий нравственности или чистоты, о каком именно зеркале идет речь (металлическом или стеклянном) – не ясно.

В более поздних документах встречается уже название профессии – зеркаль-ник. Причем в одних случаях этот термин следует понимать как продавца зеркал, в других – как мастера по их изготовлению.

Так, в XVI в. в новгородских лавочных книгах 1583 г. упоминается лавка Ни-кифора-зеркальника, который, видимо, продавал готовые зеркала. Е. А. Рыбина обратила внимание, что в источнике не случайно упоминается именно лавка – постройка торгового назначения, а не двор ( Рыбина , 2013. С. 152).

В документах XVII в. термин «зеркало» чаще всего встречается в перечне различных товаров: коробки стекол зеркальных, два зеркала, зеркало в досках, полдюжины зеркал с потальею и др. (Лавочные книги…, 1930. С. 83). К этому же времени относятся сведения, вероятно, уже о мастерах зеркального дела. Так, в первой четверти XVII в. в Твери в Затверецком посаде был « двор Осташка Зеркольника ». Какие зеркала изготовлял Осташка и откуда поступало зеркальное стекло – не известно, поскольку в этом документе он просто упомянут в числе «ухудалых людей, которые не платят по скаске тверских земских старост...» (Дозорная книга…, 1890. С. 38).

Единственная находка стеклянного зеркала на свинцовой подложке не позволяет говорить о том, что такие зеркала бытовали у новгородцев.

В материальной культуре Древней Руси присутствовали иные стеклянные зеркала – в оправах. На этот факт указывают разнообразные деревянные (более 280 экз.) и металлические (более 60 экз.) зеркальные оправы, обнаруженные в Новгороде, Пскове и Псковской области (гор. Велья), Старой Руссе, Рязани, Москве, Смоленске, Коломне и в Витебске ( Рыбина , 2013. С. 159–244), среди которых только две сохранили небольшие фрагменты стекла (о них шла речь в начале статьи).

Судя по хронологии этих находок (Там же. С. 220, 221), на Руси широкое бытование стеклянных зеркал в оправах начинается с XIII в. 5 Эта дата совпадает с началом экспорта зеркального стекла из Западной Европы и с началом активных торговых связей Новгорода с немецкими городами в конце XII столетия.

В XIII–XV вв. стеклянные зеркала в оправах доставлялись на Русь сначала немецкими, а затем ганзейскими купцами и были одним из предметов торговли, не отмеченным в письменных источниках (Там же. С. 222).

Вплоть до XVII в. зеркала (и частично оправы 6 ) были импортными и служили не только для собственных нужд, но являлись и ценным подарком.

Так, в 1639 г., судя по тексту статейного списка Федота Елчина, два больших немецких зеркала с потальею были переданы в дар «Хапуке-мурзе и Алегуки-ной жене», еще четыре зеркала были отданы людям, сопроводившим русскую миссию до «Дидьянския земли» (историческая область Западной Грузии) (Путешествия русских послов…, 2008. С. 207, 208).

Факт обнаружения стеклянного зеркала на свинцовой подложке в преднамеренно деформированном состоянии позволяет предполагать, что оно было приготовлено для вторичного использования в качестве сырья для местного ювелирного производства.

Это зеркало можно рассматривать и как свидетельство присутствия иностранных купцов, и как западноевропейскую паломническую реликвию. В Западной Европе маленькие зеркала использовались во время демонстрации святынь: их высоко поднимали, чтобы поймать (и сохранить) в них благодатную силу мощей. Этот паломнический обычай засвидетельствован в Нюрнберге и Ахене. В трактате 1405 г. гейдельбергского богослова Николауса фон Йауера категорически осуждалась практика держать высоко поднятые зеркала и хлеб, когда выставляют на показ святыни в Ахене ( Крюгер , 2013. С. 34).

Говоря о возможных причинах появления стеклянного зеркала на свинцовой подложке на территории средневековой Руси, следует иметь в виду, что в этот период ценилось и разбитое зеркало. Этот факт, в частности, отмечен в «Антик- лавдиане» Алануса аб-Инзулиса (Алана Лилльского, ок. 1120–1202): «В каждом куске преломленной просфоры пребывает тело Христа полностью и всецело, так же, как в каждом фрагменте разбитого зеркала каждый раз вновь полностью отражается цельная картина» (Крюгер, 2013. С. 11).

В любом случае, присутствие стеклянного зеркала со свинцовой подложкой среди древностей Руси следует рассматривать в контексте культурных маркеров западноевропейского круга.

Список литературы Стеклянное зеркало на свинцовой подложке из Великого Новгорода

- Гайдуков П. Г., Олейников О. М., 2017. Великий Новгород. Софийская сторона//Города, поселения, некрополи. Раскопки 2016/Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 32-37. (Мат-лы спасательных археологических иссл.; т. 19.)

- Дозорная книга города Твери 1616 года с введением, составленным членом корреспондентом Московского археологического общества и членом тверской Ученой Архивной Комиссии В. Н. Сторожевым. Тверь: Тип. Губ. Правл., 1890. 39 с.

- Изборник 1076 года. Т. 1. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. 744 с.

- Имзен Г., Моммзен Г., Эггерт Г., 2013. Что наносили в качестве зеркального покрытия на стекла? Естественнонаучные исследования стеклянных зеркал Средневековья и Нового времени//Крюгер И., Рыбина Е. А. Средневековые стеклянные зеркала. М.: Аргамак-Медиа. С. 100-106.

- Крюгер И., 2013. Стеклянные зеркала в Западной Европе//Крюгер И., Рыбина Е. А. Средневековые стеклянные зеркала. М.: Аргамак-Медиа. С. 8-99, 107-149.

- Лавочные книги Новгорода Великого 1583 г. М.: РАНИОН, 1930. 56 с.

- ПСРЛ. Т. 3: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.: Языки русской культуры, 2000. 720 c.

- Путешествия русских послов XVI-XVII вв. Статейные списки. СПб: Наука, 2008. 490 с.

- Румянцева О. С., Трифонов А. А., Ханин Д. А., 2018. Исследование химического состава эмалей и бус Брянского клада//Брянский клад украшений с выемчатой эмалью восточноевропейского стиля (III в. н. э.). Т. I. (РСМ; вып. 18.) (В печати.)

- Рыбина Е. А., 2013. Стеклянные зеркала на Руси//Крюгер И., Рыбина Е. А. Средневековые стеклянные зеркала. М.: Аргамак-Медиа.С. 150-244.

- Arbman H., 1937. Schweden und karolingische Reich. Stockholm: Bokförlags Aktiebolaget Thule. 271 S.

- Krueger I., 1990. Glasspiegel im Mittelalter. Fakten, Funde und Fragen//Bonner Jahrbücher. Bd 190. S. 233-313.

- Nechman A., 1863. De naturis rerum libri duo. London: Longman, Roberts, and Green. 631 p.