Стеклянные бусы из слоев сельских поселений Среднего Прииртышья как источник для реконструкции торговых связей русских переселенцев XVII-XVIII веков

Автор: Довгалюк Н.П., Татаурова Л.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 (42), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье предложен системный подход к изучению стеклянных украшений XVII-XVIII вв. на материалах археологических коллекций из сельских поселений Среднего Прииртышья. На основе анализа морфологии, технологии и химического состава определено происхождение бус. Выявлены направления торговых связей.

Стеклянные бусы, технология, состав стекла, центры производства, западная сибирь, русские сельские поселения, торговые связи

Короткий адрес: https://sciup.org/14522788

IDR: 14522788 | УДК: 904

Текст научной статьи Стеклянные бусы из слоев сельских поселений Среднего Прииртышья как источник для реконструкции торговых связей русских переселенцев XVII-XVIII веков

Торговые связи русского населения Западной Сибири в XVII–XVIII вв. не раз становились объектом изучения как с привлечением письменных источников, так и на основе археологических материалов. На данной территории стеклянные украшения с древности и до новейшего времени были предметом импорта. Они служат надежным источником для реконструкции направлений торговых контактов. В качестве самостоятельного объекта изучения позднесредневековые стеклянные бусы выступают редко. В публикациях материалов памятников авторы лишь затрагивают вопросы, связанные с бусами: тип бусины определяется по материалу, форме, орнаменту и цвету; основными методами исследования являются классификация и поиск аналогий по морфологиче- ским признакам. Установление места производства бус, как правило, не входит в задачи авторов.

В исследовании стеклянных бус, найденных в слоях XV–XVIII вв., к настоящему времени накоплено много наблюдений, но в систематическом изучении сделаны лишь первые шаги. В этой связи необходимо отметить специально исследованные коллекции позднесредневековых бус из памятников коренного населения Западной Сибири, Москвы, Амстердама, индейцев северо-востока Канады [Kidd K.E., Kidd M.A., 1970; Wan der Sleen, 1973; Karklins, 1993; Довгалюк, 1994, 1997; Векслер, Лихтер, Осипов, 2000; Векслер, Лихтер, 2008].

В фокусе нашего внимания будут бусы из трех сельских памятников русских в Среднем Прииртышье: Ананьино I, Изюк I, Локти I. Базовым, давшим представительную коллекцию предметов матери-

альной культуры можно считать комплекс (поселение и могильник) Изюк I в Большереченском р-не Омской обл. Деревня Изюк (основана в 1648 г.) была расположена на правом берегу Иртыша, напротив современного с. Евгащина. Исследования проведены Л.В. Татауровой в 1999–2004 гг. на площади 1805 м2. Найденные монеты отно сятся к 1726, 1840 и 1891 гг. В поселенческом слое обнаружено ок. 2 000 вещей и большое количество керамики. Наиболее интересными находками являются нательные крестики из погребений, наконечники стрел (ко стяные, железные), пулелейка, стеклянные бусины, ко стяные гребешки, фрагменты жерновов, изделия из дерева, коры и бересты (туески, поплавки, ножны для ножа, игрушки), кожаная обувь и ее фрагменты, железные ножи, рыболовные крючки. Изучены пять жилых и четыре хозяйственные постройки. На кладбище, расположенном в границах поселения, исследованы 264 погребальных объекта [Татаурова, 2005].

Комплекс Ананьино I (поселение и могильник) расположен в Тарском р-не Омской обл. в 60 км к северу от Изюка и в 15 км от г. Тары. Деревня Ананьи-но, известная по письменным источникам с 1624 г.*, дожила до начала XX в. Она располагалась по южному берегу одноименного озера, старицы Иртыша. Исследовано 360 м2 на поселении и 200 м2 на кладбище. Изучены четыре жилых объекта и 48 погребений. Собрано 320 находок, характеризующих различные виды занятий: костяные наконечники гарпунов, грузила разных типов, иглы для плетения сетей, кочедык, свинцовая блесна, два деревянных весла; большое количество костей животных, железные и костяные наконечники стрел, железные ножи, стремена, удила, пряжки; фрагмент косы, клепки от бочек. Кроме того, найдены деревянный фрагмент наличника, дверной ключ; медные крестики и монеты 1747–1751 гг.; кости для игры в «бабки», залитые свинцом; глиняная посуда традиционных русских форм, орнаментированная, черно- и краснолощеная, и др.

К более поздним памятникам русского освоения Прииртышья отно сится поселение Локти I в Нижнеомском р-не Омской обл. Археологическим комплексом его можно назвать условно, т.к. тремя небольшими раскопами нами исследован культурный слой современного села в разных его частях. Село Локти расположено на обоих берегах р. Оми; согласно письменным источникам, основано в 1720 г. Разведочные раскопы дали небольшую, но представительную коллекцию предметов материальной культуры русских: монеты XVIII–XX вв., глиняную свистульку, кованые гвозди, керамику.

*«Дозор Василия Тыркова» – Сибирская приказная книга № 5, л. 347 (см.: [Буцинский, 1999, с. 14–15]).

Технология изготовления и химический состав стеклянных бус из Среднего Прииртышья

Прежде чем определять специфику перечисленных памятников, необходимо рассмотреть коллекцию в целом*.

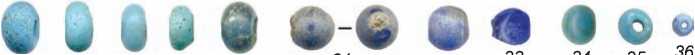

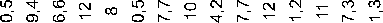

Она небольшая в количественном отношении (см. рисунок ), включает бусины из стекла (31 экз.) и гагата (1 экз.), вставки из стекла (3 экз.) и горного хрусталя (1 экз.). На поселении Ананьино I была обнаружена редкая находка – половина стеклянного шара (диаметр 4,2 см), функциональное назначение которого неизвестно. Большая часть коллекции (23 бусины и 4 вставки) происходит из слоя поселения Изюк I, на памятниках Ананьино I и Локти I найдено соответственно 6 и 2 бусины.

Бусины. Подавляющее их большинство имеют округлую форму: шаровидную (24 экз.), эллипсоидную (2 экз.), грушевидную (2 экз.); эллипсоидных граненых и плоских незначительное количество, соответственно 2 и 1 экз. Диаметр бусин от 4,5 до 11,0 мм, преобладающий размер 8–11 мм.

Практически треть коллекции (10 экз.) составляют белые непрозрачные бусины. Одинаково часто встречаются фиолетово-синие прозрачные (6 экз.) и синие непрозрачные (5 экз.). Бусины из бежевого, синего, серо-голубого, темно-оранжевого, коричневого прозрачного стекла и из непрозрачного бирюзового единичные. Практически все экземпляры исследуемой коллекции одноцветные, только одна бусина белого цвета декорирована пятнами из синего непрозрачного стекла (см. рисунок , 25 ).

Анализ технологии изготовления бусин позволил выделить восемь технологических схем, которые можно объединить в две группы: серийные и индивидуальные (табл. 1). Подавляющее большинство экземпляров изготовлено индивидуально, способом навивки горячей стеклянной массы вокруг стержня либо путем свободного формования капли стекла с последующим проколом отверстия (см. рисунок , 2 , 3 ). Для придания окончательной формы одной из навитых бусин использовался прием прессования на плоскости (см. рисунок , 6 ). Для нанесения декора применялась техника наклада пятен.

Бусины, изготовленные серийно, представляют собой тянутые трубочки, окончательная форма которым придана с помощью дополнительных приемов. Например, для 7 экз. были использованы различные способы полирования: speo-полирование, обкатка на плоскости, «химическое полирование» (см. рисунок , 16 , 24 , 36 ).

j ^ <_> Q (j 8

15 16 17 18 19 20

26 27 28 29 30

Шар ( 1 ), бусины ( 2 , 3 , 6 – 8 , 10 – 14 , 16 – 36 ) и вставки ( 4 , 5 , 9 , 15 ) из русских комплексов Среднего Прииртышья.

1 , 11 , 12 , 20 , 32 , 34 , 36 – Ананьино I; 2 – 10 , 14 – 19 , 21 – 31 , 33 , 35 – Изюк I; 13 – Локти I.

1 – 8 , 11 – 36 – стекло; 9 – горный хрусталь; 10 – гагат.

1 cм

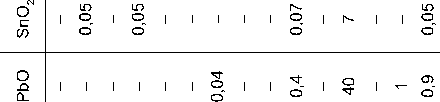

Таблица 1. Технологические схемы изготовления стеклянных бусин

|

№ п/п |

Технологическая схема |

Кол-во бусин |

|

Серийное изготовление |

||

|

1 |

Вытягивание трубочки, speo-полирование |

2 |

|

2 |

Вытягивание трубочки, разрезание, «химическое полирование» |

2 |

|

3 |

Вытягивание трубочки, разрезание, обкатка на плоскости |

3 |

|

4 |

Вытягивание трубочки, разрезание, прессование на плоскости, шлифование |

2 |

|

Индивидуальное изготовление |

||

|

5 |

Навивка индивидуальная |

18 |

|

6 |

Навивка индивидуальная, наклад пятен |

1 |

|

7 |

Навивка индивидуальная, прессование на плоскости |

1 |

|

8 |

Свободное формование капли стекла, прокол |

2 |

Последний предполагает помещение бусин в сосуд, наполненный золой, с последующим нагревом. В результате очертания бусины становились более мягкими. Техника speo-полирования подробно описана канадским исследователем К. Карклинсом [Karklins, 1993]. Суть процесса заключается в том, что отрезки стеклянной трубочки нанизываются на зубцы speo-инструмента и размягчаются в огне печи. Рабочая часть инструмента длиной ок. 20–25 см состояла из шести зубцов. Бусины, изготовленные этим способом, имеют ряд дефектов. Наиболее характерным из них является отчетливо видимый слом у отверстия (на одном или двух концах), на месте, где две бусины сплавились между собой и их разломили. Для получения граненых форм отрезки трубочек сначала в горячем агрегатном состоянии прессовали на плоскости, а затем, после остывания, шлифовали (см. рисунок , 7 , 8 ).

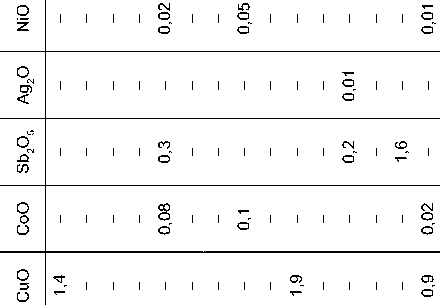

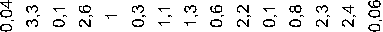

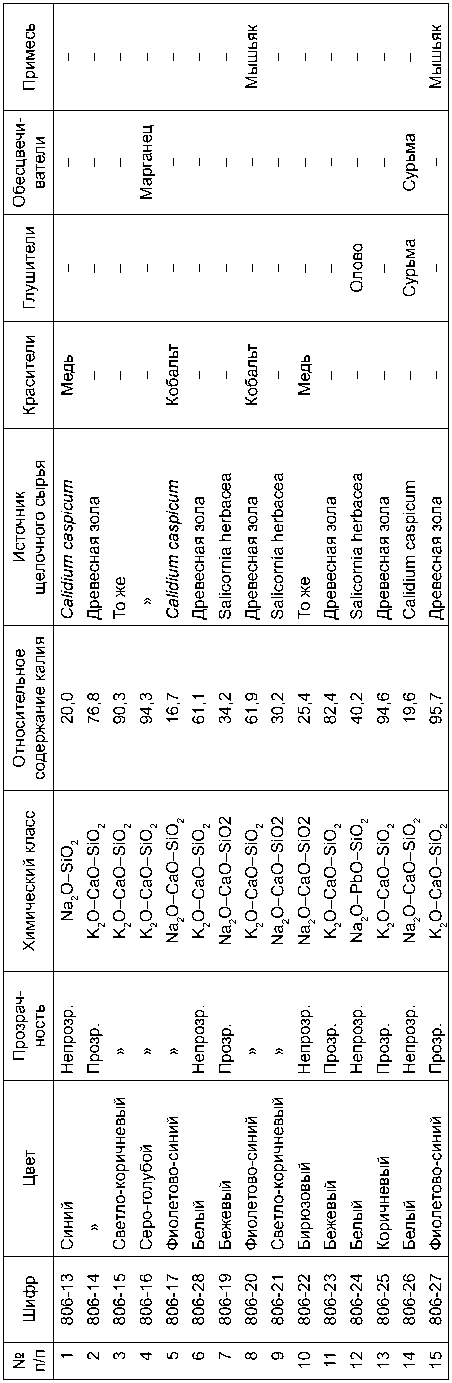

Химический состав 11 бусин был исследован методом оптического эмиссионно-спектрального анализа в лаборатории археологической технологии ИИМК РАН (аналитик канд. техн. наук А.Н. Егорьков)*. Исследованные образцы можно отнести к четырем классам: Na2O–SiO2, Na2O–CaO–SiO2, Na2O–PbO–SiO2 и K2O–CaO–SiO2 (табл. 2, 3). Стекло изготовлено из щелочного сырья, в состав которого входили соединения натрия и калия. По содержанию окислов щелочных металлов выделяются две группы: со значительным преобладанием натрия и калия. Для изготовления калиево-натриевого стекла использовалась зола континентальных растений, натриево-калиевого – зола растений пустынной зоны: в трех

Таблица 2 . Химический состав стекла

^ го ^t m^t

О - О -О

О ° Q оо

о

СП

LO 03 ^ 03 СО in LO СО LO ^ ^ С^ ^

со ^t ^ со со со со" ю ^ со" ю" со" со"

о

а^

^

вз

^

случаях это поташник ( Calidium caspicum ), в четырех – солерос ( Salicornia herbacea )*.

Стекло класса Na2O–PbO–SiO2 отличается повышенным содержанием свинца (40 %). Добавление этого металла в стекломассу понижает вязкость и уменьшает скорость остывания. Как говорят стеклоделы, стекло становится длинным, что позволяет использовать его для изготовления полуфабрикатов [Галибин, 2001, с. 19].

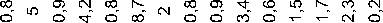

В исследованных образцах обнаружены все виды вспомогательных материалов, использовавшихся древними стеклоделами: красители, обесцвечиватели, глушители (см. табл. 3). Для окрашивания применялись соединения меди и кобальта. Соединения кобальта, начиная с 0,02 %, придают стеклу насыщенный фиолетово-синий цвет (см. табл. 3, № 5, 8). Кобальтовое сырье, использовавшееся в древнем и средневековом стеклоделии, имело различное происхождение. Наиболее известные месторождения расположены в Иране. Отличительной особенностью иранского кобальта является отсутствие заметных примесей (больше 0,3 %) MnO [Там же, с. 37]. В исследованных образцах содержание марганца от 0,1 до 0,2 %. Видимо, для их окрашивания был использован кобальт иранского происхождения.

Стекла, окрашенные оксидом меди, имеют различные оттенки бирюзового и синего цветов (см. табл. 3, № 1, 10). Это соединение должно придавать голубую окраску, но окрашенное им стекло очень чувствительно к окислительно-восстановительным условиям варки. При недостатке окислителей, а тем более при наличии восстановителя, голубая окраска может исчезнуть. В нашем случае в качестве восстановителя выступает закись железа, восстанавливающая оксид меди до бесцветной закиси и даже до металлической меди. В стекле возникают группировки атомов, одна из которых предполагает голубую окраску, а другая – желтую. Следовательно, бирюзовый цвет свидетельствует о присутствии обеих группировок в различных соотношениях [Ланцетти, Нестеренко, 1972, с. 31].

При варке стекла с добавлением угля происходит восстановление части кремния до Si+2, который придает коричневую, оранжевую и бежевую окраску разной интенсивности [Галибин, 2001, с. 35]. Возможно, именно так было окрашено стекло образцов № 3, 7, 9, 11, 13 (см. табл. 3).

Для того чтобы сделать стекло непрозрачным, как правило, в позднем средневековье использовали олово и/или сурьму. Среди исследованных образцов с помощью олова заглушено стекло белого цвета (см. табл. 3, № 12). В другом образце (см. табл. 3, № 14) были использованы сразу два свойства сурьмы: обесцвечивать

*Определение источников щелочного и щелочно-земельного сырья производилось по методике Т. Ставярской [Stawiarska, 1984].

стекло и делать его непрозрачным. Необходимо отметить, что, несмотря на высокое содержание свинца, в данном случае сурьма применялась самостоятельно, а не в составе сложного глушителя Pb2Sb2O7.

Для обесцвечивания стекла в позднем средневековье использовали соединения сурьмы и марганца. В отсутствии высоких концентраций красителей и примесей марганец даже в небольшом количестве позволял получить практически бесцветное прозрачное стекло очень слабого серо-голубого оттенка. Возможно, в одном случае в нашей выборке он был использован в качестве обесцвечивателя (см. табл. 3, № 4; рисунок , 14 ).

Сводная характеристика стеклянных бусин дана в табл. 4.

Вставки. В состав анализируемой коллекции входят три плоские стеклянные вставки: овальная, треугольная, прямоугольная (см. рисунок , 4 , 5 , 15 ). Первая – светло-синяя полупрозрачная, вторая – фиолетово-синяя прозрачная, третья – белая непрозрачная. Все они изготовлены индивидуально литьем на плоскость. Края овальной вставки дополнительно в холодном состоянии были обработаны шлифованием. Стекло относится к химическому классу K2O–CaO–SiO2, щелочным сырьем служила зола растений континентальной зоны (см. табл. 2, № 2, 6, 15; табл. 3, № 2, 6, 15). Для окрашивания в фиолетово-синий цвет был использован кобальт иранского происхождения (см. табл. 3, № 15).

Шар. Это уникальная для позднесредневековых памятников Сибири находка. Шар из прозрачного коричневого стекла (см. рисунок , 1 ) был выдут, вероятно, с использованием простой формы, т.н. долока. Перед отшибанием трубки отверстие было запаяно. Стекло относится к химиче скому классу K2O–CaO–SiO2 (см. табл. 2, № 13). В качестве щелочного сырья была использована древесная зола (поташ), что характерно для европейского стеклоделия XVI–XIX вв.

Аналогичные шары найдены в Москве (раскопки на Манеже, Чижевском подворье, Зарядье, в Кремле), Дмитрове, Липецке*. Все находки связаны в основном со слоями XVIII в. Функциональное назначение стеклянных шаров неизвестно. Возможно, их использовали как ядра для пращи. Это предположение выглядит несколько фантастично, однако по находкам в Москве зафиксировано использование стеклянных гранат в XVII в. [Кузина, 1994]. Кроме того, на Чижевском подворье рядом со стеклянным шаром было обнаружено аналогичное по размеру и форме каменное ядро. Безусловно, этот сюжет заслуживает дальнейшего изучения. Даже в слоях крупных городских центров России стеклянные шары единичны, тем очевиднее уникальность обнаружения такого предмета на русском сельском поселении в Западной Сибири.

Таблица 4. Характеристика стеклянных бусин

|

№ п/п |

Форма |

Цвет |

Прозрачность |

Высота, мм |

Диаметр, мм |

Памятник |

Кол-во |

Рисунок |

|

Техника: вытягивание трубочки, speo-полирование |

||||||||

|

1 |

Эллипсоидная, усеченная дважды |

Белый |

Непрозр. |

100–115 |

75–80 |

Изюк I |

2 |

16, 17 |

|

Техника: вытягивание трубочки, разрезание, «химическое полирование» |

||||||||

|

2 |

Шаровидная, усеченная дважды |

Бирюзовый сильный |

Непрозр. |

62 |

81 |

Локти I |

1 |

35 |

|

3 |

То же |

Фиолетово-синий средний |

Прозр. |

40 |

47 |

Ананьино I |

1 |

36 |

|

Техника: вытягивание трубочки, разрезание, обкатка на плоскости |

||||||||

|

4 |

Шаровидная усеченная дважды |

Белый |

Непрозр. |

60–65 |

70–73 |

Изюк I |

2 |

23, 24 |

|

5 |

То же |

Бежевый сильный |

Прозр. |

110 |

80 |

Ананьино I |

1 |

11 |

|

Техника: вытягивание трубочки, разрезание, прессование на плоскости, шлифование вхолодную |

||||||||

|

6 |

Эллипсоидная, граненая, усеченная дважды |

Фиолетово-синий сильный |

Прозр. |

120 |

80 |

Изюк I |

2 |

7, 8 |

|

Техника: навивка индивидуальная |

||||||||

|

7 |

Шаровидная, усеченная дважды |

Серо-голубой сильный |

Прозр. |

80 |

105 |

Изюк I |

1 |

14 |

|

8 |

То же |

Белый |

Непрозр. |

25–60 |

86–110 |

Изюк I (3 экз.), Ананьино I (1 экз.) |

4 |

18–20, 22 |

|

9 |

Шаровидная |

» |

» |

80 |

85 |

Изюк I |

1 |

21 |

|

10 |

Шаровидная, усеченная дважды |

Синий сильный светлый |

» |

50–70 |

91–110 |

» |

4 |

26–29 |

|

11 |

То же |

Синий сильный |

» |

81 |

92 |

Ананьино I |

1 |

34 |

|

12 |

» |

Синий сильный темный |

Прозр. |

72 |

112 |

Изюк I |

1 |

30 |

|

13 |

» |

Фиолетово-синий сильный |

» |

80–90 |

85–95 |

Изюк I (2 экз.), Ананьино I (1 экз.) |

3 |

31–33 |

|

14 |

» |

Бежевый сильный |

» |

80–86 |

90–98 |

Локти I, Ананьино I |

2 |

12, 13 |

|

15 |

» |

Коричневый сильный светлый |

» |

70 |

55 |

Изюк I |

1 |

– |

|

Техника: навивка индивидуальная, наклад пятен |

||||||||

|

16 |

Шаровидная |

Белый |

Непрозр. |

80 |

80 |

Изюк I |

1 |

25 |

|

Техника: навивка индивидуальная, прессование на плоскости |

||||||||

|

17 |

Эллипсоидная, плоская, усеченная дважды |

Серо-голубой сильный |

Прозр. |

130 |

90 |

Изюк I |

1 |

6 |

|

Техника: свободное формование, прокол |

||||||||

|

18 |

Грушевидная |

Синий сильный светлый |

Прозр. |

145 |

60 |

Изюк I |

1 |

3 |

|

19 |

» |

Оранжевый средний темный |

» |

145 |

90 |

» |

1 |

2 |

Центры производства стеклянных бус в XVII–XVIII веках

Письменные источники фиксируют существование специализированных мастерских по производству бус в это время в Германии, Богемии, Голландии и Венеции

[Большая иллюстрированная энциклопедия…, 1988, с. 133–137; Wan der Sleen, 1973, p. 100–107; Karklins, 1993]. В Германии такие мастерские, где делали бусы из трубочек, возникли в конце XVI в. в Нюрнберге. В Голландии, в Амстердаме в начале XVII в. появилось массовое производство многоцветных и одноцветных бус. По мнению К. Карклинса, техника speo-полирования, зародившаяся в Мурано на рубеже XVI–XVII вв., затем была привнесена в другие стеклоделательные центры переселившимися венецианскими мастерами. В начале XVII в. производство бус в этой технике освоили амстердамские стеклоделы. Проанализировав письменные и живописные источники, обширную коллекцию позднесредневековых бус, полученную в ходе раскопок на северо-востоке США и в сопредельных районах Канады, автор пришел к заключению, что подобные бусы изготавливались с 1600 по 1817 г. [Karklins, 1993]. Ареал амстердамских бус подтверждает, что основной причиной возобновления производства было использование их в торговле с населением вновь открытых территорий. Бусы голландского происхождения найдены в Америке, Канаде, Восточной и Западной Африке, Индонезии, на Антильских островах и в небольшом количестве в Европе [Wan der Sleen, 1973, p. 108–112; Karklins, 1993]. В Богемии, где еще в XIV в. изготавливали стеклянные имитации драгоценных камней, в конце XVII в. производство бус и бижутерии возобновилось. По более позднему основному центру (Яблонец) целая отрасль этого производства стала называться яблонецкой бижутерией. Стеклоделы всех перечисленных стран в XVII в. в качестве щелочного сырья для изготовления стекла использовали поташ, т.е. промытую золу растений умеренной климатической зоны.

Венеция в XVII–XVIII вв. становится важнейшим центром по производству бус. Их экспорт приносил Венецианской республике большую часть ее доходов. Бусы изготавливали в основном из тянутых трубочек и палочек, которые и в более раннее время широко использовались стеклоделами Венеции при изготовлении сосудов с т.н. венецианской сеткой. Позднее появились рубленые бусы (стеклярус), лощенные в специальных ротационных барабанах. Стеклоделие Венеции генетически связано с византийским, чем отчасти можно объяснить и характер используемого щелочного сырья. Стеклоделательные мастерские Италии вплоть до позднего средневековья использовали импортное щелочное сырье: золу со значительным преобладанием натрия над калием, т.е. золу растений пустынной зоны, и природную соду [Галибин, 2001, с. 84]. Например, Бирин-гуччио в своей книге «Пиротехния» (середина XVI в.), описывая «метод составления стекла» в итальянских мастерских, сообщает: «...сначала берут золу, которая доставляется из Сирии» (цит. по: [Абдуразаков, Безбородов, Заднепровский, 1963, с. 185]).

Письменные свидетельства о производстве стеклянных бус на Ближнем Востоке и в Средней Азии в XVII в. нам не известны. Однако можно предположить, что оно существовало как дополнительное занятие в универсальных мастерских, где изготавливали посуду, оконное стекло. Ближний Восток с эпохи раннего железного века был связан торговыми отношениями с Западной Сибирью. Возможно, здесь в этот период так же, как в Европе, возобновилось производство стеклянных бус, предназначенных для населения отдаленных территорий.

Некоторые исследователи предполагают, что бусы из поздних памятников Западной Сибири были изготовлены на территории Европейской России [Соболев, 1989; Мельников, Холостых, 1994; Визгалов, Пархи-мович, 2008, с. 78]. В XVII в. в России появились стекольные мануфактуры, ассортимент которых включал аптекарскую посуду, оконное стекло, мозаичные кубики [Каржавин, 1922; Бакланова, 1928; Заозерская, 1947, с. 35–40; Ашарина, 1998, с. 48–52]. Первые упоминания о производстве бисера и стекляруса, в частности, на фабрике в Усть-Рудицах, относятся к середине – второй половине XVIII в. [Безбородов, 1948, с. 165; Злотников, 1940; Цейтлин, 1939, с. 58]. В ходе раскопок последних лет в Москве были открыты остатки производственного комплекса середины XVIII в. Исследователи интерпретируют его как небольшую мастерскую с неполным производственным циклом, в которой бусы изготавливали из полуфабрикатов способом навивки. Объемы производства были невелики и рассчитаны на местный рынок [Векслер, Лихтер, 2008]. В более раннее время, возможно, существовало гутное кустарное производство бус с использованием примитивных технологий. К продукции таких мастерских можно отнести бусы, сделанные навивкой из расплавленного стекла.

Стеклянные бусы в культуре русских переселенцев Западной Сибири в XVII–XVIII вв.

Стеклянные бусы занимали определенное, но незначительное место в позднесредневековом костюме населения Западной Сибири. В небольшом количестве они встречаются в памятниках как коренных жителей [Молодин, 1979, с. 91–92; Плетнева, 1990, с. 96; Довгалюк, 1994, 1997; Боброва, 2007, с. 66–69], так и русских переселенцев [Белов, Овсянников, Старков, 1981, с. 48–50; Визгалов, Пархимович, 2008, с. 78]. Примечательно, что ассортимент стеклянных бус достаточно стабилен и не отличается разнообразием. В коллекциях доминируют шаровидные и эллипсоидные бусины диаметром 5–10 мм из непрозрачного белого, синего, бирюзового и прозрачного фиолетовосинего и темно-оранжевого стекла. Встречается бисер диаметром 3–5 мм из белого непрозрачного или фиолетово-синего прозрачного стекла.

Общеизвестно, что бусы не характерны для городских слоев, они скорее признак сельской материальной культуры [Лихтер, Щапова, 1991]. Например, в результате работы Центра археологических иссле- дований в Москве к настоящему времени на 75 различных объектах найдена 1821 бусина, но в подавляющем большинстве случаев это единичные находки, только на четырех объектах их от 12 до 30 и на трех соответственно 233, 490, 810, причем два последних интерпретируются как торговый склад и производственный комплекс [Векслер, Лихтер, 2008]. Раскопки в Мангазее в 2001–2004 гг. дали обширную коллекцию стеклянных бус, которые, по мнению автора исследований, были предметом торговли с аборигенами [Виз-галов, Пархимович, 2008, с. 78]. В материалах других памятников бусины также единичные находки.

Исследуемая коллекция с поселений Среднего Прииртышья подтверждает, что в костюме русского сельского населения Западной Сибири бусы не играли существенной роли, хотя, согласно этнографическим и живописным источникам, они были непременным атрибутом женского русского костюма [Забылин, 2003, с. 69, 81, 147, 341; Терещенко, 2006, с. 76, 85, 99, 189, 210, 219, 237, 294, 301, 305, 325, 475, 609, 643, 645]. Вероятно, часть бусин могла использоваться в качестве пуговиц. Некоторые экземпляры, видимо, входили в состав других украшений, например, серег. В канале пяти бусин обнаружены остатки металлических стерженьков (см. рисунок , 16 , 17 , 23 , 25 , 31 ). В слое поселения Изюк I шесть бусин найдены вместе, возможно, это было маленькое ожерелье (см. рисунок , 18 , 19 , 26 , 28 – 30 ).

На территорию Западной Сибири в позднем средневековье стеклянные бусы могли поступать из Амстердама, Венеции и с Ближнего Востока. Основными поставщиками в это время были европейские стеклоделательные центры, чья продукция попадала на западно-сибирский рынок северным морским путем и распространялась через систему ярмарок. Кроме того, в XVII в. небольшая часть бус, возможно, среднеазиатского или ближневосточного происхождения прибывала сюда с караванами из Средней Азии.

Письменные источники свидетельствуют о том, что лишь небольшая доля стеклянных украшений, ввозившихся в Сибирский край, оседала на территории Западной Сибири, существенная часть продолжала путь на восток. Основной сбыт бусы и бисер находили у народов Северо-Восточной Азии, в праздничном костюме которых они играли важную роль и, соответственно, занимали высокое положение в системе ценностей. Это можно проиллюстрировать следующими примерами: в 1640 г. у якутов центральных волостей был куплен 121 соболь за 3 фунта бисера и 50 прядок одекуя*; в 1643 г. у якутов Кангаласской, Мегинской, Бетун-ской, Одейской, Мальягарской и Модуцкой волостей – 41 соболь, шуба соболья и 7 лисиц за 62 прядки оде- куя, 31 прядку бисера и 19 медных пуговиц [Сафронов, 1980, с. 87–88]. Главной целью торговых поездок в Сибирь в XVII в. по-прежнему оставались меха. Анализируя торговые операции в Сибирском регионе, С.В. Бахрушин отмечает, что гость Никитин ввозил в Сибирь, кроме всего прочего, «корольки*, бисер и одекуй – для мены с инородцами» [1926, с. 373].

В начале – середине XVII в. бусы и бисер занимали прочное место среди товаров «на иноземную руку». Встречаются они и в списке предметов торговли, привозившихся на Ямышевскую ярмарку [Сафронов, 1980, с. 80; Вилков, 1958]. В Тобольских таможенных книгах стеклянные бусы упоминаются в числе как восточных, так и «русских» товаров. Под последними подразумеваются все поступившие из европейской части государства товары отечественного и иностранного (западно-европейского и восточного) происхождения. В ходе недавних раскопок в Москве, на территории Старого Гостиного двора, в одной из построек было обнаружено скопление 456 стеклянных бусин голландского производства. Исследователи определяют объект как торговый склад, предназначенный для торговли на дальние расстояния [Векслер, Лихтер, Осипов, 2000; Likhter, Veksler, 2006]. Среди восточных товаров, привезенных бухарскими торговыми караванами в Тобольск, бусы отмечаются только однажды. В 1668–1669 гг. зарегистрировано 40 мотков китайского синего одекуя на 4 руб. [Вилков, 1967, с. 178, 213–214]. «Китайский» – не означает, что бусины произведены в Китае. В лучшем случае это можно рассматривать как указание на место покупки. Для китайского стеклоделия того времени были характерны использование древесной золы в качестве щелочного сырья и большое содержание в стекле свинца [An Account…, 1991]. Среди исследованных образцов подобного стекла нет.

Спрос на бисерный товар в Сибири на протяжении XVII–XVIII вв. снижался. Так, за 1639–1669 гг. его доля уменьшилась с 2,2 до 0,1 % всего объема транзитных «русских» товаров, поступавших в регион через Тобольск [Вилков, 1967, с. 178, 213–214]. Поскольку местное производство стеклянных украшений в Сибири так и не сложилось, это отражает изменение эквивалента в пушной торговле с коренным населением: дешевые украшения на предметы первой необходимости.