Стеклянные и фаянсовые изделия из Ногайчинского кургана (к дискуссии о дате памятника)

Автор: Симоненко А.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 (29), 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522576

IDR: 14522576

Текст статьи Стеклянные и фаянсовые изделия из Ногайчинского кургана (к дискуссии о дате памятника)

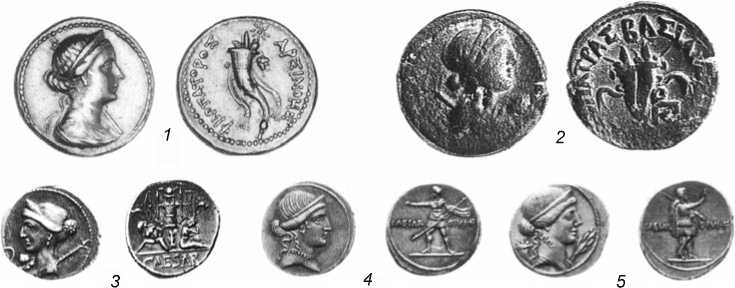

Рис. 1. Перстень с геммой. Фото Bruce White (по: [Scythian Gold…, 1999, p. 325]).

Рис. 2. Прорисовка перстня с геммой.

Рис. 3. Перстень из Британского музея, инв. № GR 1917.5-1.1615 (Ring 1615).

Фото Британского музея (по: [Higgs, 2001, p. 99, cat. N 118]).

0 1 cм

Рис. 4. Перстень из сарматского комплекса у с. Старая Осота. Фотоархив ИИМК РАН, негатив Q 521,16.

верхняя – с выпуклыми. Они разделены валиком, образованным двумя врезными линиями. Кромка гнезда вертикально отогнута и подчеркнута врезной линией. Край кромки и часть верхней стенки гнезда деформированы. Размеры щитка по внешнему краю 4×3,9 см, шинки 3×2,3 см. Отверстие для пальца почти круглое, плоское изнутри, размерами 1,8×1,65 см. Вес перстня 10,7 г. В гнездо вставлена инталия на темно-фиолетовом полупрозрачном стекле* – изображение женской головы в профиль. Лицевая сторона вставки выпуклая, оборотная – слегка вогнута. Прическа женщины с узлом на затылке, валиком на лбу и локонами на шее передана углубленными резкими линиями. На лбу, выше валика волос, отчетливо изображена стефана. Глаза, нос и рот выделены грубо, угловатыми линиями. Размеры геммы 3,35×2,37×0,65 см (рис.1, 2). Перстень хранится в Музее исторических драгоценностей Украины (инв. № АЗС-2866).

Очень близок ногайчинскому перстень из раскопок В. Шкорпила в Керчи, хранящийся в Пльзенском

*Приведенное в моей публикации [Симоненко, 1993, с. 73] определение материала геммы как сердолика, сделанное старшим пробирером Юго-Западной инспекции пробирного надзора г. Киева В.Г. Зотиной, было ошибочным.

музее (инв. № 13438), – его оправа лишь более сложного профиля. Большинство таких перстней найдено на юге Восточной Европы и Кипре. Несколько экземпляров обнаружено в Болгарии, на Крите, в Сирии*. Форма шинки характерна для III–II вв. до н.э. [Симоненко, 1993, с. 89; Ondrejová, 1975, р. 35–36, pl. I, 4; II, 4]. Впрочем, такие перстни из-ве стны и позднее. Практически идентичен ногай-чинскому по форме перстень I в. до н.э. из позолоченного известняка со стеклянной геммой (рис. 3), якобы найденный близ Розеттских ворот в Александрии (Британский музей, инв. № GR 1917.5-1.1615) [Higgs, 2001, cat. N 118]. Перстень с похожей шин-кой происходит из разрушенного богатого сарматского комплекса второй половины I в. н.э. у с. Старая Осота Кировоградской обл. Украины (рис. 4). Длительное использование таких перстней не должно вызывать удивления, поскольку у золотых украшений вообще долгий век.

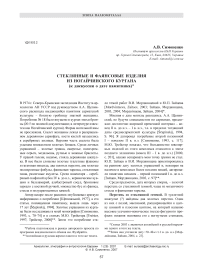

Исходя из стиля геммы, я предположил, что она была изготовлена и вставлена в перстень позже – в римское время [Симоненко, 2001, с. 192]. К такой мысли склоняло и состояние вещи: гемма несколько меньше оправы и сидит в ней неплотно; края оправы деформированы, скорее всего, для того чтобы закрепить не подходящую по размеру вставку. Ю.П. Зайцев и В.И. Мордвинцева не согласны с этим. Они считают, что на инталии изображена царица Египта Арсиноя ІІІ, обожествленная ее сыном Птолемеем V, и на этом основании датируют гемму II в. до н.э. [Зайцев, Мордвинцева, 2003, с. 91]. Действительно, иконография ногайчинской инталии совпадает с портретом Арсинои ІІІ на монетах (рис. 5, 1 ). Однако никто не может гарантировать, что на гемме изображена именно она. Образ Арсинои в конце эпохи эллинизма и в раннее римское время отождествлялся с Афродитой–Венерой [Plantzos, 1999, р. 50; Неверов, 1976, с. 173], при этом сохранялась иконография: прическа с узлом на затылке, локоны на шее, валик на лбу и стефана. Так изображены Арсиноя III

Рис. 5. Образ Арсинои–Афродиты на монетах. Фото Британского музея (по: [Cleopatra…, 2001, p. 84, 178, 224, 257, 205, 251, 253]).

1 – золотая октадрахма Арсинои III, 205–180 гг. до н.э.; 2 – бронзовая монета Клеопатры VII, 51–30 гг. до н.э.;

3 – денарий Юлия Цезаря, 47–45 гг. до н.э.; 4 , 5 – денарии Октавиана, 34–28 гг. до н.э.

на золотых октадрахмах 202–180 гг. до н.э. Птолемея V Епифана, Клеопатра VII на бронзовой монете 51– 30 гг. до н.э. (рис. 5, 2 ), Венера на денариях Юлия Цезаря 47–45 гг. до н.э. (рис. 5, 3 ) и Октавиана 34–28 гг. до н.э. (рис. 5, 4 , 5 ). Таким образом, нет никаких оснований видеть в изображении на ногайчинской гемме именно портрет Арсинои III, а уж тем более – датировать ее временем правления этой царицы.

Для датировки следует обратиться к стилистическим особенностям изображения. В качестве аналогов В.И. Мордвинцева и Ю.П. Зайцев называют геммы эллинистического времени из музея изящных искусств в Бостоне (рис. 6, 1 ), Британского музея (см. рис. 3), Берлинского Антикемузеума (см. рис. 6, 3 ), из частной коллекции (см. рис. 6, 2 ). Однако они сопоставимы с ногайчинской только сю-жетно – на всех изображен один и тот же персонаж с повторяющимися атрибутами (прическа, стефана и т.п.)*. Стилистика этих гемм совершенно иная – перед нами изделия классического портретного стиля, ничего общего не имеющего со стилем но-гайчинской инталии (Linearer Stil, по немецкой терминологии), который Ю.П. Зайцев и В.И. Мордвин-цева объясняют трудностью резьбы по стеклу [2003, с. 91]. Они правы в том смысле, что резать инталии по стеклу было не только трудно, но вовсе невозможно – структура стекла не позволяет проводить в нем никаких других углубленных линий, кроме прямых борозд. Стеклянные камеи штамповались в форме, а инталии выдавливались в горячей заготовке выпуклой матрицей. Понятно, что в таком случае стиль резьбы матрицы никак не зависел от свойств стекла. Чтобы убедиться в этом, достаточно взгля-

Рис. 6. Геммы с изображением Арсинои III (по: [Зайцев, Мордвинцева, 2003, с. 91]).

1 – Mузей изящных искусств, Бостон, инв. № 27.709; 2 – частная коллекция; 3 – Антикемузеум, Берлин, инв. № 1097 (по: [Plantzos, 1999, pl. 7, 35 , 36 , 38 ]).

нуть на стеклянную инталию перстня из Александрии – она отштампована с матрицы, вырезанной в классическом портретном стиле (см. рис. 3).

Согласно заключению эксперта-технолога по ювелирным изделиям, доцента кафедры товароведения и экспертизы непродовольственных товаров Национального торгово-экономического университета (г. Киев), кандидата технических наук Т.Н. Артюх, вставка ногайчинского перстня была отпрессована в специальной форме из глины или металла, внутренняя поверхность которой имела рисунок, изображенный на гемме. Раскаленную стекломассу поместили в форму и сжали пуансоном. Рельефный рисунок полностью воспроизвелся на наружной поверхно сти геммы. Отличительными признаками, по которым эксперт реконструировала процесс изготовления геммы, являются: наличие слегка вогнутой поверхности на обратной стороне геммы, что свидетельствует о приложенном давлении пуансона из металла или дерева; достаточно большая толщина изделия; следы от прес-формы

Рис. 7. Геммы Coarse Styles (по: [Plantzos, 1999, pl. 38, 232 ; 40, 248 ; 43, 263 , 266 ]).

Рис. 8. Геммы Fine Wheel Style.

1 – 3 – по: [Maaskant-Kleinbrink, 1978, p. 58, cat. N 300, 301];

4 , 5 – по: [Неверов, 2001].

на боковых гранях геммы; сглаженные углы и округлые очертания женской головы, что невозможно в резном изделии из стекла.

По заключению Т.Н. Артюх, резьба (правильно – гравировка) по стеклу осуществлялась на меньшую глубину, при помощи медных колесиков, укрепленных на быстро вращающейся оси, на которую подается в масле тонкий наждак. Как правило, такие изделия после граверных работ полируются для устранения следов наждака или остаются матовыми. Эти признаки на поверхности геммы отсутствуют*. Таким образом, лабораторная экспертиза подтверждает, что ногайчинская инталия (как и все подобные изделия) не дорабатывалась резцом “до полной иллюзии резного камня”, как считают Ю.П. Зайцев и В.И. Мордвинцева [Там же], – структура стекла этого не позволяла.

Чтобы обосновать датировку геммы эллинистическим временем, В.И. Мордвинцева и Ю.П. Зайцев сближают ее с группой гемм Сoarsе styles, выделенной Д. Планцосом [Plantzos, 1999, р. 75–76]. Однако, на мой взгляд, между ними мало общего. Д. Планцос считает, что геммы Сoarsе styles изготавливались для дешевых украшений, рассчитанных на небогатого массового покупателя [Ibid, р. 76]. Вряд ли к таким можно причислить роскошный перстень из Ногай-чинского кургана. Среди гемм этой группы преобладают изображения Афродиты, Аполлона и Диониса в рост, с различными атрибутами, а портретов нет.

Стиль изображений также иной: фигуры моделированы пусть грубо и непропорционально, но округлыми линиями; прямых угловатых борозд, как на ногайчинской инталии, нет (рис. 7). Единственное, что сближает обсуждаемые геммы, – это величина. Изделия Сoarsе styles довольно большие: средние размеры 2,5–3 на 1,5–2 см (к этому аспекту мы вернемся ниже). К тому же геммы данной группы датируются второй половиной II в. до н.э., что несколько расходится с общепринятой датой типа оправы (330–150 гг. до н.э.). Вряд ли отнесение ногайчин-ской геммы к изделиям Сoarsе styles можно признать правильным.

По сюжету, стилистике и технике рисунка рассматриваемая инталия полностью соответствует группе Fine Wheel Style многочисленного класса Republican Wheel Style, выделенного М. Мааскант-Кляйнбринк на материалах Королевского Койн-кабинета в Гааге. В данной группе хорошо представлены портретные изображения (рис. 8). Исследователь считает, что изделия Fine Wheel Style делались в Малой Азии либо мастерами – выходцами из этого региона. Датируются такие геммы I в. до н.э. – 30-ми гг. I в. н.э. [Maaskant-Kleinbrink, 1978, p. 154]. Не удивительно, что аналоги ногайчинской геммы относятся именно к этому периоду. Один из них – инталия на сардониксе третьей четверти І в. до н.э. из Германского национального музея в Нюрнберге [Weiß, 1996, S. 98, Taf. 29, 213]. Она выполнена в Fine Wheel Style, а изображение женской головы (К. Вайс определила персонаж как Венеру; сравним с трансформацией образа Арсинои–Афродиты)

повторяет ногайчинское вплоть до деталей (рис. 9, 3 ). Очень близки ногайчинской инталия на сардониксе І в. до н.э. – І в. н.э. из собрания Музея истории искусств в Вене (рис. 9, 2) [Zwierlein-Diehl, 1979, S. 118, Taf. 75, 1052, 1053] и инталия на сердолике второй половины I в. до н.э. из Ксантена (рис. 9, 4 ) [Platz-Horster, 1987, S. 38, Taf. 13, 68], изображающие Венеру. Гемма середины I в. до н.э. из Эноны или Салоны в Далмации (рис. 9, 5 ), выполненная несколько более изящно, также стилистически близка рассматриваемым изделиям. По мнению Ш.Х. Мидлтон, она изображает Юнону или Венеру [Middleton, 1991, p. 109, pl. 188]. Примечательно, что все эти геммы, в отличие от “аналогов” моих оппонентов, датируются ранним римским временем именно на основании стиля, идентичного таковому ногайчинской геммы. Этот стиль (Linearer Stil, Fine Wheel Style) позже, в первые века нашей эры, стал характерным для римской и провинциальной глиптики. Стилистически едины с ногайчинской портретные геммы боспор-ских царей Савромата II (см. рис. 8, 5 ) и Котиса III (см. рис. 8, 4 ), датируемые соответственно концом II и началом III в. н.э.

Единственное, что отличает перечисленные геммы от ногайчинской, – величина. Все они маленькие: средние размеры 1–1,5 на 0,7–0,9 см. Это различие вполне объяснимо. В римское время большие перстни эллинистического типа уже не делались, и найти для замены подходящую по размеру гемму, скорее всего, было трудно (особенно в Северном Причерноморье, на периферии античного мира). Вероятно, для ногайчинского перстня мастер вырезал матрицу по размерам оправы в знакомом ему и популярном стиле (Fine Wheel Style) и по ней была отпрессована инталия. Произошло ли это во второй половине I в. до н.э. – начале I в. н.э. (время бытования гемм Fine Wheel Style) или позже (что вполне реально с учетом несомненно долгой жизни драгоценностей), разумеется, уточнить нельзя. Однако хронологическая разница между перстнем и вставленной в него геммой очевидна, о чем свидетельствует и небольшое несоответствие размеров оправы и инталии. Обычно оправа делается по размеру и форме вставки, а не наоборот. Поэтому безукоризненно точно посадить новую вставку, не демонтируя оправы, было очень сложно. Ничтожная ошибка в разметке или непредвиденная усадка стекла при формовании и остывании сказалась на точности подгонки – гемма встала на место неплотно и для ее фиксации пришлось немного подогнуть кромку оправы.

Анализу стеклянного и фаянсового сосудов следует предпослать некоторое разъяснение. В публикации А.А. Щепинского нет описания и рисунков этих вещей. В его отчете кратко описаны фаянсовая тарелка и стеклянная чаша и помещены весьма посредствен-

Рис. 9. Гемма из Ногайчинского кургана и ее аналоги.

1 – Ногайчинский курган, погр. 18; 2 – Музей истории искусств, Вена, инв. № IX 2020 (по: [Zwierlein-Diehl, 1979, S. 118, Taf. 75, 1052 , 1053 ]); 3 – Германский национальный музей, Нюрнберг, SiSt 1663 (по: [Weiß, 1996, S. 98, Taf. 29, 213 ]); 4 – Музей Ксантена, инв. № XAV 2064, L 105 (по: [Platz-Horster, 1987, S. 38, Taf. 13, 68 ]); 5 – Оксфорд, коллекция лорда А. Эванса, лист 6, 43, L (по: [Middleton, 1991, p. 109, cat. № 188]).

ные фото*. Пока вещи хранились на базе экспедиции (в т.н. Музее археологии Крыма на общественных началах), исследовать их или хотя бы осмотреть автор раскопок не позволял. В 1990 г. “музей” был ограблен и вещи исчезли**. Их подробное описание и рисунки в статьях Ю.П. Зайцева и В.И. Мордвинцевой сделаны авторами, по их личному сообщению, с дневниковых записей и лабораторных зарисовок. Место хра-

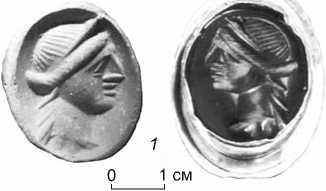

Рис. 10. Стеклянные чаши типа миллефиори из Ногайчинского кургана, погр. 18.

1 – по отчету А.А. Щепинского, рис. 94; 2 – по: [Зайцев, Мордвинцева, 2003, рис. 14, 6 ].

нения этих документов мне неизвестно, а в работах Ю.П. Зайцева и В.И. Мордвинцевой оно не указано. Такая “засекреченность” научной информации вызывает определенное сомнение в достоверности описаний и рисунков. Однако за неимением других они использованы для анализа.

Стеклянная чаша. В шкатулке (?) или рядом с ней находилась чаша из мозаичного стекла. В отчете А.А. Щепинского она описана более чем кратко и невразумительно: “Чаша из стекла с внутренним рисунком. Диаметр 9 см, высота 5 см” (коллекционная опись, с. 7, № 82). По описанию Ю.П. Зайцева и В.И. Мордвинцевой [2003, с. 80], чаша полусферической формы выполнена в мозаичной технике из спиральных секций разного размера, спрессована в форме. Венчик косо срезан снаружи и изнутри. Поверхность внутри и край снаружи залощены. Высокий массивный поддон имеет форму усеченного конуса. Фон орнамента – желтое стекло; спиральные завитки выполнены из полупрозрачного стекла с добавлением золотых вкраплений. Диаметр венчика 8,5 см, поддона 4 см, высота сосуда 5 см (рис. 10)*.

Ногайчинская чаша принадлежит многочисленному классу миллефиори, имеющему несколько разновидностей. В.И. Мордвинцева и Ю.П. Зайцев привлекают в качестве аналога чашу, найденную на месте кораблекрушения, произошедшего у о-ва Антикифера в 65 (± 15 лет) г. до н.э. [Weinberg, 1965, р. 37–39, N 7], считая, что она “полностью аналогична ногай-чинскому сосуду” [Зайцев, Мордвинцева, 2003, с. 86]. Это не совсем так. Во-первых, у сравниваемых сосудов различное цветовое решение: корпус чаши с Антикиферы сформирован из пурпурно-белых спиралей с голубой точкой в центре, с беспорядочными вкраплениями кусочков глухого белого стекла [Weinberg, 1965, р. 37]. Во-вторых, она более широкая и призе-

*Такое детальное описание предполагает либо наличие столь же подробного источника информации, либо визуальный осмотр вещи. Между тем местонахождение чаши неизвестно, и авторы описания подтвердили это в личной беседе .

мистая, нижний край поддона не срезан, а по венчику проходит спиральный валик из желтой, белой и бесцветной нитей. Э. Оливер объединил сосуды этого типа в группу “Антикифера” и датировал ее первой половиной I в. до н.э. [Oliver, 1968, p. 55–56]. У но-гайчинской чаши венчик заострен. Такие же или чуть загнутые венчики типичны для стеклянных и краснолаковых чаш первой половины I в. н.э. [Grose, 1989, p. 254, fig. 135].

Фото из отчета А.А. Щепинского (рис. 10, 1 ) вызывает сомнения в достоверности описания чаши, приведенного Ю.П. Зайцевым и В.И. Мордвинцевой. Спирали, формирующие корпус, на снимке совершенно не видны. Возможно, в этом виноваты патина и очень плохое качество фотографии, но на фото сосуда с Антикиферы (тоже не лучшего качества) спирали видны отчетливо. Чаша из Ногайчинского кургана на снимке больше напоминает миллефиори раннего римского времени – с одноцветной основой, в которую вкраплены разноцветные “брызги”. К сожалению, разрешить эти сомнения невозможно – в официальных археологических хранилищах Украины ее нет*.

Итак, я не рискую однозначно определить, к какой разновидности миллефиори относится чаша из Ногайчинского кургана. Если это мозаичное стекло со спиральным орнаментом, то по цвету, пропорциям и отсутствию валика по венчику чаша отличается от сосудов группы “Антикифера”. Если это миллефиори с “брызгами”, то сосуды данной группы тем более не могут быть ее аналогами.

Стекло миллефиори в античном мире было в моде и производилось с конца эпохи эллинизма до середины I в. н.э. [Кунина, 1997, с. 34]. По форме чаша из Ногай-чинского кургана ближе изделиям первой половины

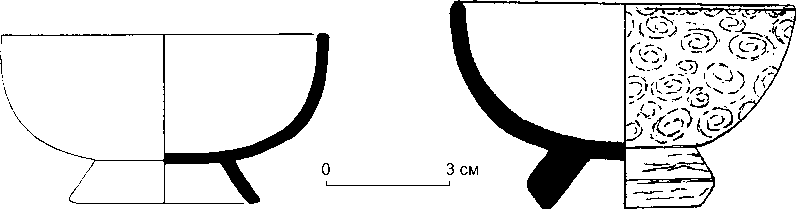

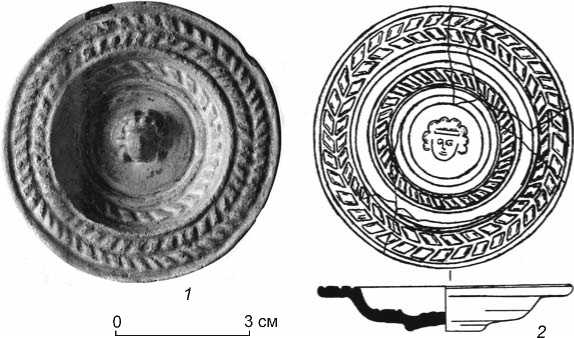

Рис. 11. Фаянсовые тарелки.

1 – Национальный музей Ирана, Тегеран (по:[The Splendour…, 2001, p. 391]); 2 – Ногайчинский курган, погр. 18 (по: [Зайцев, Мордвинцева, 2003, рис. 14, 2 ]).

Рис. 12. Орнамент “венком” на фаянсовых тарелках.

1 – эллинистический фаянс; 2 – тарелка из погр. 18 Ногайчинского кургана.

I в. н.э. Г. Дэвидсон Вайнберг в качестве аналогов чаши с Антикиферы приводит сосуды I в. н.э. из Халтерна, Виндониссы, Колчестера [Weinberg, 1965, р. 37]. Мозаичные стеклянные чаши обнаружены в Помпеях, а наиболее поздняя находка (в Британии) датируется монетами Адриана [Isings, 1957, p. 16]. У сарматов сосуды миллефиори были большой редкостью; такие сосуды или их фрагменты найдены еще в четырех погребениях, относящихся ко второй половине I в. н.э. [Simonenko, 2003, p. 44–45; Симоненко, 2006, с. 137–138].

Таким образом, я не вижу оснований датировать стеклянную чашу из Ногайчинского кургана (а по ней – весь комплекс, как это делают Ю.П. Зайцев и В.И. Мордвинцева) только первой половиной I в. до н.э. Уточнить время ее изготовления в пределах I в. до н.э. – I в. н.э. вряд ли возможно. В.И. Мордвинцева и Ю.П. Зайцев упускают из виду, что дата кораблекрушения у Антикиферы – это всего лишь отдельная временная точка более чем 150-летнего периода бытования таких сосудов. Материалы из сарматских погребений часто демонстрируют долгое бытование греко-римских импортных изделий у кочевников, и это следует принимать во внимание при датировке их памятников.

Фаянсовая тарелка. Рядом с чашей – возможно, также в шкатулке (?) – найдена фаянсовая тарелка (рис. 11, 2). В отчете А. Щепинского она описана так: “Тарелочка глазурованная с головой Сатира в центре. Глина, глазурь голубая. Диаметр внутренний 5,5 см, ширина бортика 1,2 см, диаметр дна 2,5 см” (коллекционная опись, с. 7, № 80). По описанию Ю.П. Зайцева и В.И. Мордвинцевой [2003, с. 80], это сосуд из белого фаянса с глянцевым пятнистым покрытием зеленовато-голубого цвета. У тарелки горизонтальный широкий венчик, неглубокий корпус и слабо выраженный кольцевой поддон. По венчику проходит рельефный орнамент в виде венка. На дне в обрамлении рельефного “жгута” помещено слаборельефное изображение человеческого лица с повязкой на лбу и округлыми локонами прически. Диаметр венчика 8,2 см, дна – 2,5 см, высота сосуда 2 см*.

Авторы отмечают, что сосуд уникален и не имеет аналогов. По их мнению, сочетание белой фаянсовой основы с бирюзовой (в описании – зеленовато-голубой) глазурью известно и на позднеэллинистических, и на раннеримских изделиях [Там же, с. 97]. Соглашаясь с последним заключением (с той поправкой, что такое сочетание известно в Египте со времен Среднего Царства), я могу указать практически точную копию ногай-чинской тарелки. Это сосуд из Национального музея Ирана в Тегеране, найденный в иранском Азербайджане. Издатели датируют его парфянским периодом, других данных нет [The Splendour…, 2001, р. 391]**. Диаметр этой тарелки 9 см, т.е. почти такой же, как у ногайчинской (рис. 11, 1 ). Совпадают также орнаментация и иконография рельефной головы на дне. В обоих случаях на лбу персонажа имеется повязка-диадема – деталь , известная на скульптурных изображениях се-левкидских правителей. Что касается орнаментации “венком” и “жгутом”, то корректнее рассматривать декор обеих тарелок как имитацию этих элементов, выполненную широкими косыми рельефными линиями. Орнамент на венчике (два концентрических круга таких линий под углом друг к другу) передает стилизованные листья оливковой ветви – популярный позднеэллинистический мотив (рис. 12). По мнению

Рис. 13. Фаянсовые тарелки римского времени с рельефом на дне (по: [Nenna, Seif El-Din, 2000, р. 129, fig. 48, 49]).

Рис. 14. Египетские стеатитовые терелки (по: [Parlasca, 1983, Taf. 20, 1 – 3 ; 22, 1 , 3 ; 24, 3 ; 25, 3 ).

М.-Д. Ненны и М. Сеиф Эль-Дин, такая стилизация и рельефные изображения человеческой головы (рис.13) появляются на фаянсе в римское время [Nenna, Seif El-Din, 2000, р. 108, 124, fig. 43, 4].

Рассматриваемые тарелки стоит сопоставить с группой вотивных египетских стеатитовых чаш позднеэллинистического и римского времени [Parlasca, 1983, S. 151–160, Taf. 20, 1–3; 22, 1, 3; 24, 3; 25, 3]. У последних такой же неглубокий и плоский корпус; венчик, отогнутый под прямым углом, как правило, с двумя сегментовидными ручками (в отличие от тарелок из Ногайчика и Ирана). Венчик украшен врезным “венком”, корпус снаружи и внутри – геометрическим и растительным орнаментом (в т.ч. и “жгутом”). Внутри чаш – рельефные изображения Исиды, Сераписа, Гарпократа, эротических сцен, крокодилов, букраний (рис. 14). Несомненно типологическое (за исключением ручек) и семантическое сходство этих чаш с ногай-чинской тарелкой (одинаковая орнаментация венчика и дна, рельефные изображения внутри), близки и их размеры (египетские – от 7,5 до 10,7 см в диаметре). Контекст большинства находок неизвестен, поэтому K. Парласка датирует египетские чаши в достаточно широких пределах – от позднего эллинизма до римского времени. В каталоге выставки в Висбадене названы более определенные даты: в одном случае (рис. 14, 1) – I в. н.э., в другом (рис. 14, 4) – II в. н.э. [Ägypten Schätze…, 1996, S. 150, Nos. 113, 114].

Похоже, ногайчинская и тегеранская тарелки – фаянсовый дериват египетских стеатитовых чаш. Перечисленные аналогии склоняют к датировке обеих тарелок римским временем.

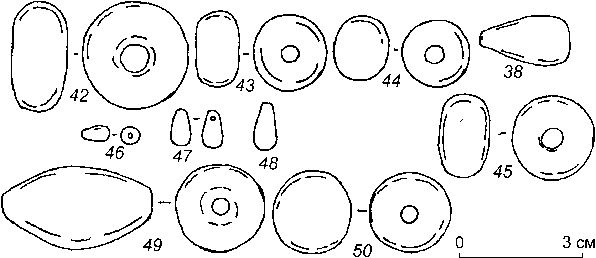

Бусины. Среди многочисленных бусин из гагата, янтаря, халцедона и других минералов в погребении найдено несколько стеклянных и фаянсовых экземпляров. Их описание приведено в коллекционной описи отчета А.А. Щепинского, однако фотографии и рисунки бусин там, как и в его публикации, отсутствуют. Официально считается, что бусы в числе остальных вещей были похищены в 1990 г., – во всяком случае, ни в Крымском краеведческом музее, куда поступили уцелевшие вещи из “музея” А.А. Щепинского, ни в фондах Крымского филиала Института археологии НАН Украины их нет. Поэтому непонятно, с какой натуры рисовали бусины Ю.П. Зайцев и В.И. Мордвинцева, иллюстрируя свои статьи [2003, с. 74, рис. 8; Mordvintseva, Zaitsev, 2003, р. 212–213, fig. 8]; сами же они этого не объясняют. Согласно их данным, в погребении были найдены: 65 бусин из черного стекла “в виде 18-гран-ника”; каплевидная бусина из полихромного стекла (рис. 15, 48 ); цилиндрическая из красного глухого стекла (рис. 15, 35 ); бочковидная стеклянная с внутренней позолотой (рис. 15, 36 ); поперечносжатая из стеклянной пасты; цилиндрическая полихромная пронизь с продольно-волнистым орнаментом из стекла голубого, белого, черного и зеленого цвета (рис. 15, 11 ); две округлые бусины в той же технике из красного, синего, желтого и белого стекла (рис. 15, 26 , 27 ); две округлые “глазчатые” с редко посаженными бело-голубыми “глазками” и полупрозрачной бесцветной основой (рис. 15, 25 ); бочковидная “глазчатая” с внутренней позолотой и “глазками”, расположенными “в четыре ряда по три” (рис. 15, 24 ); округлая бусина из черного стекла (рис. 15, 5 ); цилиндрическая полихромная пронизь с продольно-волнистым орнаментом и золотыми наконечниками (рис. 15, 10 ); бусины из голубого фаянса – две ребристые (рис. 15, 13 , 14 ) и одна округлая (рис. 15, 23 ) [Зайцев, Мордвинцева, 2003, с. 73–74, рис. 8].

Для определения типов бусин использовался свод Е.М. Алексеевой [1975, 1978, 1982]. Безусловно, не видя их воочию, я сознаю, что мои выводы не могут быть гарантированно точны. Недостаточно данных для определения типа и даты “каплевидной бусины из полихромного стекла”, “из стеклянной пасты”, “глазчатых”. Не удалось найти соответствий бусинам из черного стекла “в виде 18-гранни-ка”. Впрочем, Е.М. Алексеева считает, что граненые бусы из одноцветного стекла были распространены в первых веках нашей эры [1978, с. 62]. Цилиндрическая бусина из глухого красного стекла относится к типу 57, характерному для I–IV вв. н.э., особенно для I–III вв. [Там же, с. 67]; бочковидная с внутренней позолотой – к типу 2а, распространенному с III в. до н.э. по III в. н.э. [Там же, с. 30]; округлая из черного стекла – к типу 1, популярному в I–IV вв. н.э. [Там же, с. 63]. Обо всех этих соответствиях Ю.П. Зайцев и В.И. Мордвинцева умолчали.

Не совсем корректно проведен авторами анализ полихромных бусин. Обоснование их даты (преимущественно ІІІ– І вв. до н.э.) ссылкой на с. 50 2-го тома свода Е.М. Алексеевой [Зайцев, Морд-винцева, 2003, с. 94] не соответствует действительности. На этой странице описано несколько типов цилиндрических бусин с продольно-волнистым орнаментом , имеющих разные даты. Аналога полихромных бусин из погребения в своде нет, но они близки типу 291 с незначительной разницей в цветовом решении . Бусина этого типа из Пантикапея датирована Е.М. Алексеевой І в. до н.э. – ІІІ в. н.э., из Кеп – ІІ в. до н.э. Округлые полихромные бусины рассматриваются на с . 47 свода, и наиболее близок ногай-чинским тип 248, зародившийся в конце І в. до н.э., а массово встречающийся – в І–ІІ вв. н.э. Таким образом, датировка, предложенная Ю.П. Зайцевым и В.И. Мордвинцевой, не подтверждается работой, на которую они ссылаются.

Ребристые бусины из голубого фаянса относятся, скорее всего, к типу 16б (у Е.М. Алексеевой указан бирюзовый цвет, но, возможно, дело в разном у каждого человека цветовосприятии; во всяком случае, в табл. 12, 19 бусина этого типа голубая). Такие бусины найдены в погребениях ІІІ в. до н.э. – первой половины ІІ в. н.э., бόльшая их часть – в комплексах І в. н.э. [Алексеева, 1975, с. 34]. Крупная округлая фаянсовая бусина похожа на образцы типа 3г. Два наиболее ранних экземпляра этого типа были найдены в могилах ІІІ–ІІ вв. до н.э., а большинство комплексов, содержавших такие бусины, относится к І– ІІ вв. н.э. [Там же, с. 31].

Анализ ногайчинских стеклянных и фаянсовых бусин (даже учитывая его “виртуальность”) пока-

e 1 ®6 2© @3 ©to

67•48 © 5

W$

2134 j

® ® j -® о

-^.4

28 29

g-g

31 32 34

39 40 41 34 3736

Рис. 15. Бусины из погр. 18 Ногайчинского кургана (по: [Зайцев, Мордвинцева, 2003, рис. 8]).

зывает, что с наибольшей вероятностью они могут быть датированы І – первой половиной ІІ в. н.э. Поразительно, как Ю.П. Зайцев и В.И. Мордвинцева для обоснования своей ранней даты применяют селекцию аналогов, и мы узнаем, например, что “крупные округло-ребристые бусины из различных материалов – довольно частая находка в погребениях ІІ–І вв. до н.э. мавзолея Неаполя Скифского” [Зайцев, Мордвинцева, 2003, с. 94]. Добавлю – и в сарматских погребениях І – первой половины ІІ в. н.э. Это – не аргумент. Мои оппоненты умалчивают о том, что гагатовые веретеновидные пронизи типа 25 и округло-ребристые бусины из гагата типа 74, аналогичные ногайчинским, датируются ІІ в. н.э. и раньше вообще неизвестны [Алексеева, 1982, с. 31].

Таким образом, ни перстень с геммой, ни чаша миллефиори и фаянсовая тарелка, ни большинство бусин не являются однозначными основаниями для предложенной Ю.П. Зайцевым и В.И. Мордвинцевой даты ногайчинского погребения. Несмотря на наличие в могиле более ранних вещей (скифский серебряный кубок IV в. до н.э., позднеэллинистические золотые украшения и серебряные чаши), погребальный обряд и остальной инвентарь не позволяют датировать сарматское погребение в Ногайчинском кургане ранее, чем второй половиной І в. н.э.