Стилевые особенности ненецких песен полуострова Канин

Автор: Ниеми Я.

Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu

Рубрика: Культура и искусство

Статья в выпуске: 1, 2008 года.

Бесплатный доступ

Вниманию читателей предлагаются примеры песен ненцев полуострова Канин в Архангельской области. Канинские ненцы - самая западная территориально выделенная группа тундровых ненцев, проживающая на Европейском Севере России. При рассмотрении песенных традиций этой группы ненцев автором определяются основания для их выделения как особой этнографической группы и по музыкальным признакам.

Короткий адрес: https://sciup.org/14722759

IDR: 14722759

Текст научной статьи Стилевые особенности ненецких песен полуострова Канин

Канинские ненцы — самая западная территориально выделенная группа тундровых ненцев, проживающая на Европейском Севере России. В настоящей статье определяются основания для их выделения как особой этнографической группы и по музыкальным признанкам. В контексте аналитической презентации канинских напевов коснемся вопроса теоретико-методического плана: какими должны быть научное понимание и интерпретация чрезвычайно сложных песенных стилей коренных северных народов? В российском музыковедении этот вопрос поставил — именно относительно северных песенных стилей — Э. Е. Алексеев уже в 1970—1980-х гг.1 Его исходная идея о значимости звуковысотной и метроритмической функциональности в формировании музыкальной структуры заслуживает большого внимания, поскольку имеет прямое отношение к аналитическому пониманию северных и вообще внеевропейских форм традиционной музыки2.

Концептуализация песен и их музыкальных параметров в северных культурах — по крайней мере в культурах северных самодийцев — приравнивается к концептуализации языка. То же самое касается концептуализации эстетики музыкального выражения. Певцам-мастерам и их слушателям достаточно петь, слушать, реагировать на исполненное, так же как и в речи: носитель культуры осваивает язык своей культуры постоянно, в течение длительного времени. Особая учеба не нужна. Подобная ситуация складывается с традиционной музыкой: песенный репертуар и техника исполнения осваиваются в длительном естественном процессе. Поэтому особый концептуальный язык применительно к музыке названных культур не нужен. Песня — это естественная система

передачи культуры, имеющая глубокие исторические корни. Ее понимание должно включать в себя понимание организации речевого текста.

Подчеркнем, что это наше личное представление, возникшее в результате многочисленных разговоров с отдельными ненецкими певцами-мастерами. Конечно, было бы наивно отождествлять данное мнение с «окончательной правдой» о целой культуре, не говоря уже о культурном ареале ненцев — от полуострова Канин Архангельской области до таежных просторов лесных ненцев Пуровского района в Сибири. Это часть отдельного, важного методологического вопроса: как исследователь определяет методы сбора данных для своего исследования? Как поддерживает свой авторитет? Как убеждает читателя, что именно он призван репрезентировать чужую культуру и что материалы, выбранные им, на самом деле репрезентируют изуча-емую культуру? Наиболее надежным кажется такое положение, когда исследователь делает исходные точки зрения как можно более прозрачными, когда он определяет себя как репрезентанта чужой культуры и оговаривает репрезентативность выбранных им материалов.

КАНИНСКИЕ НЕНЦЫ

Тундровые просторы Европейского Севера России разделены по ландшафту на отдельные более или менее компактные полосы. К западу от Северного Урала, до реки Печоры, находится огромная Большеземельская тундра. От дельты Печоры до реки Индигирки тянется Мало-земельская тундра, а оттуда до основания полуострова Канин — Тиманская. Крайняя западная тундровая зона Архангельского Севера — полуостров Канин — родина самых западных европейских тундровых ненцев.

Ненцы являются представителями самодийской языковой группы, доисторические корни которой проистекают с юга Западной Сибири. Самодийская экспансия на Север, по европейским тундрам — длительный процесс, который закончился на границе исторического времени. В Средневековье самодийские группы заселили вышеупомянутые европейские тундровые полосы, которые отнюдь не пустовали: ученые3 считают, что самодийские группы встречались с разными древними незнакомыми группами северян и в течение длительного времени, в результате войн, столкновений, союзов и межэтнических браков слились в народы, о которых у нас есть сведения сегодня.

Приблизительно так складывалась и этническая история канинских ненцев. Они представляют собой особую группу ненцев как по диалекту ненецкого языка, так и по этнографии. Есть различные свидетельства связи канинских ненцев с саамским населением Кольского полуострова, позднее — с северными коми-оленеводами на полуострове Канин и в отдельных случаях на Кольском. Далее, как известно, берега Белого моря — до самого полуострова Канин — с конца XVII в. стали территорией русских поморов4.

На судьбу коренного населения Архангельского Севера во многом влияли вышеназванные межэтниче- ские, географические, экономические и административные факторы этих территорий как частей Российской империи. «Самоядь» была известна уже новгородским купцам5, а в Московской Руси коренные жители Севера стали плательщиками дани. При подобных обстоятельствах понятно, что процесс русификации наиболее интенсивно шел именно у западных ненцев.

Однородность ненецкого населения на полуострове Канин наблюдается и сегодня. Следы старых родоплеменных отношений у канинских и у других ненецких групп ощущаются, например, в фамилиях. Так, хотя у канинских ненцев распространены фамилии Ардеев, Бобриков, Канюков, Латышев, Бармич и др., они или русифицированы, или заимствованы у русских, но многие ненцы еще помнят свои старые ненецкие корни. Так, Ардеевы происходят из ненецкого рода Вэ”ли, Бобриковы — из рода Сядэй6.

ПЕСНИ КАНИНСКИХ НЕНЦЕВ

Сведения о песнях канинских ненцев исключительно редки. Их жизнь и быт изучены этнографами, лингвистами и краеведами, но специальных музыковедческих работ практически нет. «Классикой» ненецкого устного народного творчества являются «Эпические песни ненцев», составленные З. Н. Куприяновой7. В этой публикации большая часть текстов ненецких повествовательных песен записана в 1948, 1949 и 1959 гг. в Малоземельской тундре, что западнее Печоры. В известной и во многом информативной статье Б. М. Добровольского8 «О напевах ненецких эпических песен» отражены следы той же напевной протяжности, какую в большей степени мы наблюдаем в песнях канинских ненцев. Поскольку Добровольский имел в своем распоряжении полные расшифрованные тексты песен, он мог четко интерпретировать и разделять напевы на мелострочки. В этой статье, однако, обсуждаются напевы малоземельских ненцев; сведений же о канинских там нет.

Сравнение малоземельских материалов с канинскими дает основание полагать, что ненецкие песни на западе от Печоры имеют некоторые общие черты, не встречающиеся в песнях восточных ненцев. Вспомним, что в более поздних собраниях и публикациях ненецких песен Малоземельской и Тиманской тундры, например А. А. Гомон9, наблюдаются те же стилевые черты. Из-за невозможности опираться на ненецкие тексты песен выводы автора о песенном стиле сосредоточиваются в основном на ладовом плане.

Записи песен именно канинских ненцев единичны. В наши дни песенное творчество канинских ненцев представлено почти без исключения песнями и исполнением Елизаветы Павловны Ардеевой — уроженки Канинской тундры. Она сохранила обширный репертуар повествовательных и личных песен и уже давно стала главным представителем своей культуры. Елизавета Павловна является общеизвестным ненецким исполнителем, уже давно поет на сцене как на канинских, так и на иных эстрадах, вплоть до Франции.

В марте 2002 г. мы участвовали в путешествии президента Ассоциации ненцев Ненецкого округа «Ясавэй» В. В. Пескова по зимним стойбищам оленеводов и поселкам. Главной целью у нас была работа в селе Несь со знатоками песенного фольклора. В этом селе в беседах с Е. П. Ардеевой выяснилось, что в послевоенное время стали более планомерно проводиться культурнопросветительные мероприятия, включая и выступления мастеров местной культуры. Талантливые певцы Ка-нинской тундры Е. П. Ардеева и Александра Ефимовна Маркова (Латышева) часто вызывались исполнить песни своей родины. Интересно, что их искусство практически не подвергалось никакой аранжировке или фольклори-зации. Пели они по очереди, а не вместе, так как групповое пение не является характерным для ненцев, пели в стиле своих предков, и, таким образом, их репертуар сохранился до наших дней в относительно традиционном виде.

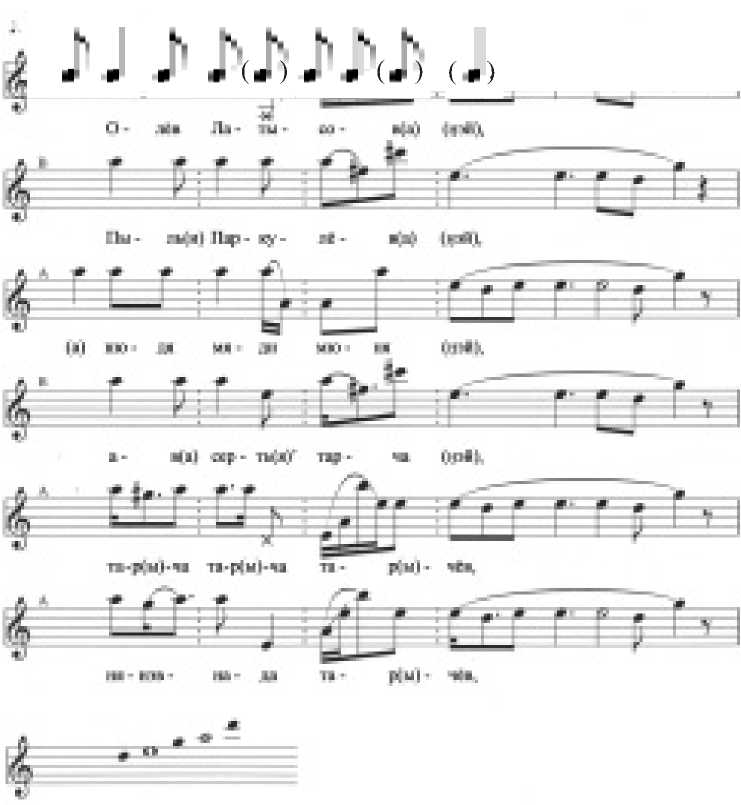

Песни в исполнении Е. П. Ардеевой были записаны в 1970-х гг. на ненецком окружном радио, а одна — на как в третьей строке ’арка тюняхана’), затем — шестисложная строка, после чего — окончательный евфониче- ский слог [ пэй ]:

(а -р(а) -ков) нар -ка тю- ня- ха- нов(а) ( п эй)

Стихосложная система допускает и исключительные словосочетания. Если в первом слове только один слог: не папакодов , то после первого слова (слога) ставится дополнительный слог [ п эй]: не [ п эй], который не повторя-

не сложного слова, например: ха-са-ва (мужчина) произносится ха-сов.

Структура напева, с одной стороны, очень развернутая, а с другой — середина строки с основным шестисложным текстом идет, почти как речитатив, на одном звуке. В макроструктуре напева заметны чередование двух звуковысотностей (в нотировке си и до-диез ) и организация этого чередования в парных мелодических строках (А и В). Распевные сегменты напева выявляют и другие звуковысотности ( ми и ля ), которые вместе с основными можно понять как ангемитонный звукоряд ми — до-диез — си — ля .

Что касается звуковысотной структуры, вывод возможен только на общем уровне: в напеве чередуются две относительно близкие звуковысотности в интервале секунды или терции. Напев украшен и верхним, и нижним звуковысотными уровнями ( ми и ля ), которые расширяют диапазон вверх и вниз. Одновременно общий звуковысотный уровень песни постепенно повышается: звук, который обозначается нотой си в самом начале песни, в конце звучит уже как ре-диез . Это типичное явление в исполнительской практике традиционной песни, особенно в сольных стилях без участия аккомпанирующих инструментов.

Второй пример — повествовательный хынц в исполнении Александры Ефимовны Марковой (Латышевой) — знаменитой фигуры среди канинских певцов-мастеров. В начальном эпизоде песни описывается стойбище Сэродэ-та, где живет женщина Тасийне — под контролем ее снохи, которая имеет колдовскую силу. Муж Тасийне — Сэ-родэта — собирается в дальний путь в город Салехард.

Культура и искусство

Oufo «Гаа Oanaaia», enY. A. A. laSelaa. laduyi-lad, 21.8.1994.

q07

*ЯИ»11ВЯ1*1«И*ИИ®1ИЯ1»И»

ндёбТаеа: В. leaie

Шестисложная основная строка этой песни поется с добавлением окончательного евфонического слога [ п эй]. Однако в начале песни есть «исключения» из основы. Только в четвертой строке обнаруживается шестисложная норма (тип 2+2+2, хотя и в одном слове):

-h-N_J Jx _^

Се-ра-дэ-то-ко-нов(а)( п эй)

Силлабо-метрическая оппозиция типов 2+2+2 и 3+3 выявляется в третьей строке:

>Л1х _э J* JJ.c_^

ка-е-цэ-(ей)и-ле-дем(а)’( п эй)

В ладовой интерпретации мы сталкиваемся с процессуальными, открытыми формами. На первый взгляд, в напеве определяется кварто-терцовый трихорд ( до–фа–ля (бемоль) ). Однако ладовая основа выявляется более однозначно в окончательном сегменте певческой строки ( ля-бемоль — си-бемоль — до ). Учитывая распространенность горизонтальных по звуковысотному аспекту напевов, интерпретируем тон до как устой напева. Тогда качество трихордовой структуры до — фа — ля можно понять как более свободный скачок вверх, типичный именно для напевов Е. П. Ардеевой и А. Е. Марковой.

Представленные здесь два напева повествовательного характера интересны тем, что песня, напетая с такой развернутой мелодической строкой, естественно, очень длинная. Из-за протяженности мелодического компонента сюжет разворачивается довольно медленно. Подобные песни требуют много физических сил; исполнители часто делают передышку, обсуждают события, описываемые в песне, пьют чай, а потом поют дальше. Если в последней песне одна мелодическая строка поется приблизительно 10 секунд, в исполнении другого знатока канинского фольклора, Василия Ананьевича Канюкова, она звучит 5–7 секунд и сюжет песни разворачивается значительно быстрее.

ЛИчНЫЕ ПЕСНИ — уБЕ”МА

Личные песни северных народов — своеобразный социальный институт15, где создается музыкальный, звуковой портрет человека и его социального окружения. Личные песни служат и своего рода биографией человека. Из них мы узнаем главные события жизни человека, его мечты, и социальные отношения, состав семьи и т. д. В традиционном смысле личные песни можно отождествлять с именем как символом идентитета человека. В ненецком институте личной песни представлены правила и запреты исполнения — тем более что многие из них отражают социальную картину настоящего времени и живущих сейчас людей. Хороший исполнитель может сохранить в памяти историю стойбища или поселка.

Помещаем здесь две личные песни в исполнениии Е. П. Ардеевой и А. Е. Марковой, где говорится о людях, живших более полувека назад, чьи песни-судьбы стали уже историей.

Aiadeeia' уаа"1а, ёпТ. А. Т. Абааааа. Nael (and, 7.3.2002. QienQ ё ндёбТаеа: В. 1ёа'|ё

В песне Бобрикова старший брат, отправляясь на войну, дает наставления младшему, как жить и сохранить семью. Напев песни довольно простой и, по сути, основан на чередовании двух центральных тонов ( си и ля ). Остальное — скачки или вверх ( ми, ля2 ), или вниз ( соль ). Присмотревшись, в песне можно выявить еще один интересный момент, относящийся к структуре напева: роль основных, опорных тонов ( си, ля ) тесно связана с метрическим кодом, а скачки вверх или вниз, наоборот, довольно часто находятся в безударных позициях.

Порядок мотивного чередования закономерен: чередуются два типа строки (см. А и В в нотировке).

Метрическая схема проста — шестисложная строка поется с окончательным евфоническим добавлением:

па-пов К ор-те-(е)й-ме-вэ-е(й) ( п эй)

В личной песне Баркулёва рисуется картина спокойной жизни жены и мужа — единоличников-оленеводов — Пыль Баркулёвой и Олега Латышева.

Аадеоё5а’ yaa"ia, eni. A. A. ladeiaa. laduyi-lad, 21.8.1994. ^aYenu e iioediaea: B. leaie

В этой песне метрическая основа весьма проста: после шестисложного стиха следует длительная концовка:

а-в(а) сер-ть(я)’ тар-ча ( п эй)

Наблюдается также простой принцип мотивного чередования на уровне строки. Почти закономерно чередуются два типа строки (А и В в нотировке). Правда, в третьем метрическом сегменте заключение осуществляется или на уровне тона ми (строка А), или скачком вверх до-диез2 — ре2 (В).

В ладовом отношении этот напев характеризируется четырьмя довольно устойчивыми тональными уровнями 2 2 2 2 оторым добавляются об днако в отличие от пре** х iei* з*сь юно ^-проступают две тональные опоры (ля2 и ми2). Ми является кадансовым звуком и поэтому логично выступает как основной тон лада.

***

В будущих публикациях будет дана более объемная презентация мелодий канинских ненцев, и тогда будет возможно основательнее представить канинские напевы. Из-за малочисленности материалов остаются открытыми вопросы: насколько песенные стили приведенных здесь образцов в действительности отражают традиции канин- ских ненцев или же мы можем говорить только о воплощении музыкального пространства именно этих исполнителей? Существует ли подобное в мужской традиции? Из единичных примеров песен в мужском исполнении, причем только в жанре повествовательной песни хынц, возникает ощущение, что сходные напевы чрезвычайно широкого диапазона у мужчин не встречаются.

В изучении музыкальных традиций народов Севера необходимо пересмотреть методику анализа исходя из самого конкретного материала. Так, например, более результативно работу с подобными канинскими напевами начинать с определения метрически основных опорных звуковысотных уровней. Однако, как видно уже при предварительном анализе, метрические сегменты текста песни не дают однозначного решения этой проблемы. Организация текста в стихотворной, метрической форме в песне оформляет метроритмический базис, но сам напев имеет явно автономный характер. Это одно из самых очевидных различий между ненецкими песнями и, допустим, финско-карельскими причетами, где функция звуковысотности тесно связана с ударением в словах, что является также одним из принципов речитации. В этом смысле редкие ненецкие песни полуострова Канин или других районов несправедливо называть речитативными из-за автономии напева от текста.

Своеобразие стиховой струкутры песни — одно из самых удивительных явлений ненецкой певческой культуры, общее как для канинских, так и для пуровских или

енисейских песен ненцев. По нашему мнению, феномен ненецкого песенного стиха вполне заслуживает того, чтобы быть представленным в издании ЮНЕСКО «Шедевры устного нематериального наследия человечества».

Список литературы Стилевые особенности ненецких песен полуострова Канин

- Алексеев Э. Е. Проблемы формирования лада (на материале якутской народной песни). М., 1976. С. 112-118; Его же. Раннефольклорное интонирование -звуковысотный аспект. М., 1986.

- Niemi J., Lapsui А. Network of songs. Individual songs of the Ob’ Gulf Nenets: Music and local history as sung by Maria Maksimovna Lapsui. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 248. Helsinki, 2004. S. 40, 43-44.

- Васильев В. И. Полуостров Канин//Васильев В. И., Гейденрейх Л. Н. Тундра Канинская. М., 1977. С. 1-108;

- Васильев В. И. Проблемы формирования северо-самодийских народностей. М., 1979.

- Евсюгин А. Д. Ненцы архангельских тундр. Архангельск, 1979. С. 105.

- Хомич Л. В. Ненцы -очерки традиционной культуры. СПб., 1995. С. 5

- Куприянова З. Н. Эпические песни ненцев/ред. Е. М. Мелетинский. М., 1965.

- Добровольский Б. М. О напевах ненецких эпических песен. Эпические песни ненцев/ред. Е. М. Мелетинский. М., 1965. С. 757-780.

- Гомон А. А. О некоторых особенностях традиционных ненецких импровизаций. Финно-угорский музыкальный фольклор и взаимосвязи с соседними культурами/ред. И. Рюйтел. Таллинн, 1980. С. 205-213;

- Gomon A. Expanded Melodic Scale in the Oral Tradition of the Nenets Folksong//Ural-Altaic Yearbook 62. Bloomington, 1962. С. 75-87.

- Под полярной звездой -традиционный и современный ненецкий и печорский фольклор (Мелодия М90 48949 008, 1989 г.).

- Musiques de la toundra et de la taïga URSS: Bouriates, Yakoutes, Toungouses, Nenets et Nganasan (Maison des Cultures du Monde, Inedit, MCM 160 004, 1987 г.).

- Niemi J. The Nenets songs -A structural analysis of text and melody. Tampere, 1998; Скворцова Н. М. О музыке традиционных ненецких песен//Фольклор ненцев в записях 1911, 1937, 1946, 1953, 1965-1987 годов/сост. Е. Т. Пушкарева, Л. В. Хомич. Новосибирск, 2001. (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; т. 23).

- Хелимский Е. А. Глубинно-фонологический изосиллабизм ненецкого стиха//Journal de la Société Finno-Ougrienne 82. Helsinki, 1989. S. 223-268.

- Пушкарева Е. Т. Личные песни ненцев//Современное финно-угроведение -опыт и проблемы/ред. О. М. Фишман, Е. А. Рябинин и И. В. Дубов. Л., 1990. С. 81-85;