Стилистическая нейтрализация при воспроизведении речевой характеристики персонажа (на материале русскоязычных переводов романа С. Кинга "Темная половина")

Автор: Миловидов Виктор Александрович, Шокин Григорий Олегович

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu

Рубрика: Проблемы перевода

Статья в выпуске: 4, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены примеры стилистической нейтрализации речевых характеристик персонажей романа Стивена Кинга «The Dark Half» («Темная половина») в различных переводах на русский язык. Приведены результаты количественного, а также сопоставительного анализа вариантов перевода для установления наиболее действенной переводческой методологии

Речевые характеристики персонажей, стилистическая нейтрализация

Короткий адрес: https://sciup.org/146281743

IDR: 146281743 | УДК: 81.25 | DOI: 10.26456/vtfilol/2020.4.201

Текст научной статьи Стилистическая нейтрализация при воспроизведении речевой характеристики персонажа (на материале русскоязычных переводов романа С. Кинга "Темная половина")

Академический взгляд на художественный перевод подразумевает знание переводчиком большого объема прикладного материала, связанного с понятием художественного текста и меры художественности, отличающей именно такой тип текста от всех прочих. Большую помощь переводчику оказывает знание и понимание литературной и культурной традиций, релевантных автору, в некоторых случаях - биографические сведения об авторе, знания из теории психологии литературного творчества и т.д.

Творческий аспект художественного перевода определен персональным литературным мастерством переводчика, способностью адекватно интерпретировать авторскую идею и умением актуализировать в переводе неочевидные тонкости межлитературного и, в более широком смысле, межкультурного общения.

Между оригиналом и переводом переводчик устанавливает достаточно условное равновесие, определенное его личным культурно-языковым опытом и индивидуальным восприятием действительности.

«Перевод художественной литературы» qui sum - понятие, отличное от «художественный перевод»: первое, в сути своей, не предполагает художественное переосмысление оригинала и использование широкого спектра выразительных средств языка-акцептора для наиболее полной передачи литературных особенностей оригинала. Поэтому в контексте исследования интерес представляет именно «художественный перевод» -процесс создания, согласно определению, данному в Большой Советской Энциклопедии, литературного произведения, существующего на родном языке переводчика.

Литературная энциклопедия под редакцией А.В. Луначарского определяет перевод как проблему, далеко выходящую за пределы чистой литературно-лингвистической техники, поскольку каждый перевод есть в той или иной мере идеологическое освоение подлинника [5]. Если основной функцией художественного перевода полагать именно функцию создания иноязычного аналога оригинального произведения, то художественный перевод можно рассматривать как разновидность художественной интерпретации, имеющей цель раскрыть смысл текста, в полной мере разъяснить его потенциальному читателю. Именно интерпретационный характер отличает художественный перевод от технического.

Здесь неизбежно встает вопрос о различных особенностях переводимого художественного текста. Особый интерес в рамках данной статьи представляют устойчивые выражения, утрачивающие при дословном переводе смысловую или эмоциональную нагрузку. Подобные языковые ситуации требуют от переводчика творческого поиска различных вариантов перевода. «Игра слов», которую переводчику следует сохранить и передать – один из наиболее сложных объектов художественного перевода, поскольку, сохраняя «игровое» начало текстового эпизода в переводе, переводчик адекватности восприятия – чтобы впечатления, полученные читателями перевода, были схожи с теми, что получает реципиент, читающий текст в оригинале.

Приступая к анализу особенностей перевода речевых характеристик персонажей литературных произведений, следует вначале определиться с понятием речевой характеристики как фактора, характеризующего выбор отличительных лексических черт и иных средств изобразительности для каждого отдельно взятого персонажа литературного произведения. При этом речевая характеристика является одним из основных средств художественного изображения героя. В зависимости от авторского выбора используются синтаксические конструкции и лексика классической книжной речи, либо же просторечная лексика, синтаксис разговорного языка и повторяющиеся речевые обороты, склонность к которым характеризует литературного героя с определенной (профессиональной, социальной, общекультурной) стороны.

Как показывает сопоставительный анализ переводов и оригиналов, сохранение вышеупомянутых языковых тонкостей далеко не всегда соблюдается переводчиками. Как следствие, в речевой характеристике персонажей теряются в переводе речевые особенности, появляются эмоционально-экспрессивные пробелы. Перевод чаще всего демонстрирует тенденцию к стилистической нейтрализации речи персонажей, что, естественно, обедняет его.

Стилистическая нейтрализация при воспроизведении речевой характеристики персонажей романов Стивена Кинга «The Dark half»

Исследование проведено на материале романа американского писателя Стивена Эдвина Кинга «The Dark Half» («Темная половина»). На русском языке роман в разное время выходил в четырех переводах за авторством В. Сухорукова (1993), Ф. Сарнова (1994), Л. Дымова (1993), Т. Покидаевой (2016). Последнее по времени издание (МДФ, Рига, 2017) представляет новый перевод Г. Шокина. К рассмотрению решений нестандартных переводческих ситуаций, связанных с переводом речи персонажей, демонстрирующей отклонения от литературной нормы, предлагаются переводы Сарнова, Дымова, Покидаевой и Шокина. Перевод Сухорукова намерено опущен как изобилующий сокращениями и грубыми смысловыми ошибками, и, как следствие, заведомо демонстрирующим крайне низкую эквивалентность авторскому тексту как в стилистическом, так и в фактологическом отношениях.

В произведениях Кинга зачастую представлено большое количество персонажей из разных социальных слоев; для изображения происхождения и характера персонажа Кинг часто прибегает к различным отклонениям от литературной нормы, наполняя речь героев просторечиями, неологизмами и стилистически сниженной лексикой.

Все европейские языки, не считая норвежского, к началу двадцатого столетия обрели определенную, официально зафиксированную письменнолитературную норму языка, обусловившую окончательное формирование типологизированных типов текста, основанных на определенной норме (здесь в первую очередь подразумеваются научные и научно-технические тексты). Образование приоритетной литературной нормы послужило изменениям в понятии о переводе, которые не могут быть оценены как однозначно положительные. В современной переводческой традиции для передачи полноты речи и характера персонажа отклонение от литературной нормы, а именно - частичная или полная замена нормативной, соответствующей литературной норме лексике на ненормативную, экспрессивную, просторечную - вполне допустимо.

Впрочем, существует и прямо полярный взгляд на данный вопрос. Я.И. Рецкер предпочитает не ставить знак равенства между отклонением от литературной нормы и ее нарушением: «Под нарушением языковых норм нельзя понимать использование просторечия, диалектов, жаргонов. Эти периферийные слои языка подчиняются своим нормам и не имеют ничего общего с намеренным или ненамеренным коверканием разговорной речи» [7].

Трансляция элементов речи, выходящих за рамки литературных норм языка оригинала - просторечий, жаргона, сленга, архаизмов, диалектизмов, табуированной лексики, авторских слов, арго и т.п. - не всегда подразумевает использование взаимозаменяемых пластов стилистической периферии, так как возможна утрата определенной национальной специфики текста.

Главные герои романа «Темная половина» - писатель Тадеуш (или «Тадеус» в переводе Покидаевой, «Тэддиус» в переводе Дымова; по тексту автор чаще всего использует короткую форму имени - Тад) Бомонт ( Thaddeus Beaumount ) и шериф округа Касл-Рок Алан Пагборн ( Alan Pangborn ). Дадим краткую характеристику данным персонажам с особым акцентом на специфику их речевого поведения, которое, как средство характеризации, должно быть воспроизведено в переводе.

Тад Бомонт - писатель, интеллигент, один из типичных типажей Кинга, во многих романах выводящего писателя или человека, так или иначе связанного с творчеством, в главные герои. Его речь - подчеркнуто литературная, хотя порой он допускает легкие «небрежности» в общении, обусловленные его эмоциональным состоянием, связанным с непредвиденным изменением привычного уклада. Возможно, так Кинг указывает на то, что вырос Тад в обычной семье, и его отец, фигурировавший в прологе романа, был типичным американским простолюдином.

Алан Пангборн - шериф, «человек из народа». В тексте романа достаточно много места уделено внутренним монологам этого персонажа. В целом, речь Алана также практически безупречна (особенно это заметно в сцене допроса, когда Алан прибывает в дом Тадеуша Бомонта, чтобы допросить его по подозрению в убийстве). Статистически он гораздо чаще, чем Тад, позволяет себе более непринужденную лексику в общении (особенно с приближенными и друзьями; по ходу романа, когда знакомство Тада и Алана развивается, их манера общаться друг с другом также становится более разговорной, непринужденной); порой он обращается к достаточно нетривиальному речевому фольклору,

Рассмотрим две наиболее интересные текстовые ситуации и то, как с ними справились разные переводчики.

В конце главы 9 из уст Тада Бомонта звучит довольно-таки необычная реплика в адрес никак не желающего уходить после допроса шерифа:

« He started down the walk, then turned back,

'There is one other thing.'

Thad rolled his eyes at Liz. 'Here it comes,' he said. 'It's the old Columbo crumpledi-raincoat zinger.'

'Nothing like that,' Alan said » [9].

Данный случай показывает, как порой важен исторический контекст переводимого произведения. «Темная половина» была написана Кингом в 1989 г., на пике популярности возобновленного после почти одиннадцатилетнего перерыва сериала «Его зовут Коломбо». « There is one other thing » - прямое цитирование «коронной фразы» заглавного героя сериала, лейтенанта полиции Коломбо, произносимой перед эффектным изобличением очередного преступника. « Zinger » же в данном случае - « a surprising or unusually pointed or telling remark», «неожиданная колкая реплика, ремарка » [8]. В России сериал показывался только с 1995 г., что объясняет неточности в переводах Дымова и Сарнова, сделанных двумя-тремя годами ранее:

« Он пошел по дорожке, но вдруг повернулся:

– Еще одна вещь все-таки есть.

Тэд нарочито закатил глаза.

– Ну вот, в последнюю минуту он вытащит наручники.

- Ничего подобного, - улыбнулся Алан » [3].

Уловив общий смысл и контекст лексической ситуации, Дымов стилистически нейтрализовал важную деталь образа Тада; в описываемое время просмотр детективных сериалов с запутанной интригой, где упор идет именно на интеллектуальную, а не силовую составляющую действий главного героя, не был чем-то широко распространенным, оставаясь, скорее, уделом условной «интеллигенции». Ссылаясь именно на Коломбо, а не на, к примеру, детектива Флетча, Тад моментально выдает свою принадлежность к упомянутой прослойке. Ф. Сарнов в своем переводе, видимо, не найдя истоки отсылки, решил восполнить лакуну по смыслу:

« Алан начал спускаться по дорожке от дома, но потом вернулся.

– Есть еще одна вещь.

Тэд сделал большие глаза.

– Вот оно и началось, – сказал он. – Не могло обойтись без парфянской стрелы.

– Ничего подобного, – покачал головой Алан » [4].

Под «парфянской стрелой» подразумевается тактический прием, применявшийся конными лучниками Древнего Востока: в ходе отступления те внезапно делали полный оборот прямо в седле и на скаку стреляли в преследующего их противника. По смыслу подобная отсылка превосходно вписывается в обрисованную автором ситуацию, но в переводе Сарнова Тад становится еще большим «интеллектуалом», свободно оперирующим фактами древней мировой истории; здесь наблюдается усиление авторского акцента и о нейтрализации, само собой, речь не идет.

В переводе Покидаевой, выполненном в 2017 г., как ни странно, пассаж полностью стилистически нейтрализован:

« – И еще кое-что, – Алан, уже уходя, вдруг обернулся.

– И что же? – насторожился Тэд, оглядываясь на Лиз. – Удар ножом в спину?

– Нет, что вы, – ответил Алан » [2].

В данном переводе искажен также и смысл, ведь в оригинале Тад не испытывает в отношении Алана настороженных чувств.

В переводе Г. Шокина отсылка к сериалу сохранена:

« Он начал спускаться с порога, но вдруг обернулся:

– Есть еще одна вещь, сэр.

Тад стрельнул глазами в сторону Лиз.

– Игра окончена, – вздохнул он. – За меня взялся сам лейтенант Коломбо.

– Да будет вам, – отмахнулся Алан » [1].

Здесь – пример удачной компенсации с элементами описательного перевода, с сохранением оригинальной авторской задумки и эмоциональной окраски речи персонажа.

Заслуживает отдельного внимания и следующий фрагмент оригинала:

« What was wrong with Thad? What brought him to you?'

'Fugues. Headaches. Phantom sounds. And finally — '

'Phantom sounds?'

'Yes — but you must let me tell it in my own way, Sheriff.' Again Alan heard that unconscious old-timer arrogance in the man's voice » [9].

Данная сцена – разговор шерифа Пангборна с персонажем доктором Причардом, пожилым хирургом, человеком, использующим профессиональный сленг, не всегда понятный обывателю. В переводе Дымова данный фрагмент выглядит следующим образом:

« – А что было не в порядке с Тэдом? Почему он к вам попал?

– Фуги. Головные боли. Фантомные звуки. И наконец…

– Фантомные звуки?

– Да, но я хочу рассказать все по порядку, шериф » [3].

Здесь Дымов допускает переводческую ошибку: « tell in my own way » в данном контексте переводится как «рассказать так, как мне удобно»,

«изложить в привычных мне терминах». Опущение дальнейшей части авторского текста, где говорится о «стариковской надменности» в голосе доктора, также обедняет характеристику персонажа. У Сарнова и Покидаевой данный фрагмент звучит следующим образом (здесь переводы практически идентичны, поэтому приводится один, усредненный фрагмент с выделенными характерными чертами):

« – Что же случилось с Тэдом? Что привело его к вам?

– Обмороки, головные боли, фантомные звуки, и, наконец…

– Фантомные звуки?

– Да, и вы не должны мешать мне говорить так, как я привык, шериф. – Алан вновь ощутил несокрушимое высокомерие в голосе старого доктора ».

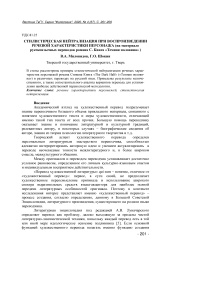

Словосочетание, звучащее достаточно «экзотично» в английском языке – phantom sounds, – является достаточно распространенным в русском языке. Это утверждение можно доказать, прибегнув к специальному программному обеспечению – на рис. 1 приведены диаграммы, полученные с помощью сервиса Google Ngram Viewer, вычисляющего частоту упоминания тех или иных слов, словосочетаний, выражений и терминов, записанных в книгах за определенный период. По графикам прослеживается, что в целом частота употребления словосочетания «phantom sound» достаточно низка в английском и не достигает даже нижнего порога цифр, отмеченных в графике употребления словосочетания «фантомный звук» в русском языке. Временной промежуток взят с расчетом на время написания романа с «запасом» в 15 лет и по верхний порог возможностей программы.

Отсюда следует, что если для англоязычного (в частности, американского) читателя удивление Пангборна может показаться вполне естественным, для читателя дословный перевод подразумевает стилистическую нейтрализацию – оттенок профессионального сленга в речи старого доктора попросту неуловим. Но с задачей компенсации вполне справляется перевод, выполненный Г. Шокиным:

« – От чего страдал Тад? Что привело его к вам?

– Мигрени, головные боли, аудиальные галлюцинации. А потом…

– «Аудиальные» – в смысле, слуховые?

– Да – позвольте мне говорить так, как я привык. – Вновь в голосе доктора прорезалось неосознанное старческое высокомерие » [1].

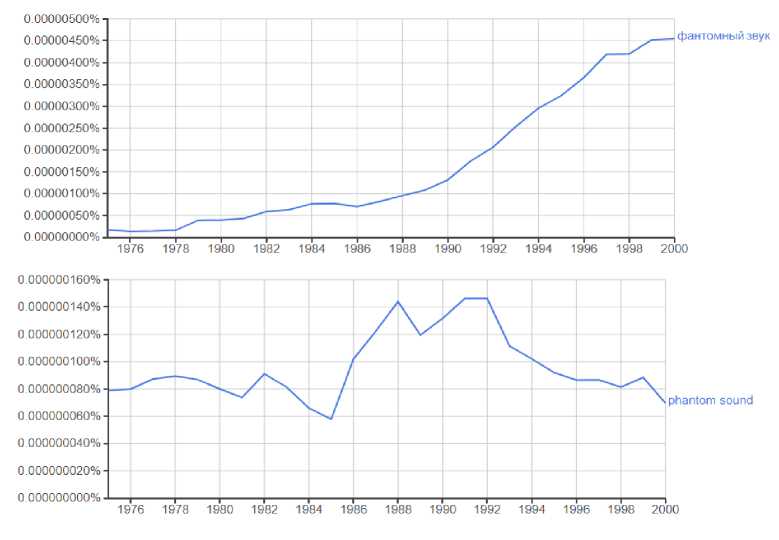

Термин «аудиальные галлюцинации», компенсировавший английское «phantom sounds», в восприятии русскоязычного читателя куда более напоминает профессиональный врачебный сленг, подчеркивает эту стилистическую особенность речи персонажа и полностью передает задуманный автором эффект. Статистика словоупотребления данного термина, полученная в Google Ngram Viewer, представлена на рис. 2.

Рис. 1. Графики частоты употребления словосочетаний «phantom sound» и «фантомный звук», полученные при помощи Google Ngram Viewer

Рис. 2. График частоты употребления термина «аудиальный», полученный при помощи Google Ngram Viewer

Как видно из графика, процентная ордината совпадает с аналогичной в графике употребления словосочетания «phantom sound» – то есть, фактически, нужный эффект достигнут даже на статистическом уровне, что является, несомненно, крайне удачным примером компенсации.

Заключение

По результатам проведенного исследования сделан вывод, что одним из наиболее эффективных приемов для перевода особенностей речи персонажей, способствующим отражению авторского замысла и помогающим избежать стилистической нейтрализации речевых характеристик, является компенсация на лексическом уровне.

Среди исследованных переводов романа «The Dark Half» наиболее удачными в плане сохранения особенностей речевых характеристик персонажей являются переводы, выполненные Г. Шокиным и Ф. Сарновым, данный вывод подкреплен конкретными примерами из исследуемых текстов и из англоязычного оригинала. Стоит отметить, что перевод романа, выполненный Ф. Сарновым, пусть не всегда верно интерпретирует особенности речевой характеристики персонажей, но не оставляет ни один лексический элемент без подобранного эквивалента. В переводах романа, выполненных Т. Покидаевой и Л. Дымовым, отмечается избыток стилистических нейтрализаций и неверных в социокультурном контексте интерпретаций авторского текста.

Дальнейшее направление работы может быть связано с задачами изучения стилистической нейтрализации, которая вызывается не только особенностями переводческой манеры конкретного переводчика, но и более общими закономерностями взаимодействия переводимого и переведенного текста, переводящей и переводимой культур.

STYLISTIC NEUTRALIZATION OF THE SPEECH CHARACTERISTICS OF CHARACTERS

Список литературы Стилистическая нейтрализация при воспроизведении речевой характеристики персонажа (на материале русскоязычных переводов романа С. Кинга "Темная половина")

- Кинг С. Книги Бахмана: фантастические произведения; пер. с англ. Г. Шокина и др.. Рига: Мой Друг Фантастика, 2017. 1112 с.

- Кинг С. Темная половина: роман; пер. с англ. Т. Покидаевой. М.: АСТ, 2017. 544 с.

- Кинг С. Темная половина: роман; пер. с англ. Л. Дымова. Владивосток: Рубеж, 1993. 303 с.

- Кинг С. Темная половина: роман; пер. с англ. Ф.Б. Сарнова. Таганрог: Книжная Лавка, 1994. 512 с.

- Литературная энциклопедия. В 11 т. Т.9: гл. ред. А.В. Луначарский. М.: Советская энциклопедия, 193. 832 с.

- Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвистической теории перевода. М.: Р. Валент, 2004. 240 с.

- Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвистической теории перевода; испр. изд. с обновленными и расш. доп. Д.И. Ермоловича. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: Auditoria, cop. 2016. 244 с.

- Zinger по-английски [Электронный ресурс]. URL: https://glosbe.com/en/en/Zinger. (дата обращения 20.09.2020)

- King S. The Dark Half. London: Hodder & Stoughton, 2011. 480 p.