Стоянка финального палеолита комудваны в долине Нижней Оби: геоморфология, палеонтология, археология

Автор: Макаров С.С., Зольников И.Д., Резвый А.С., Анойкин А.А., Зенин В.Н., Лещинский С.В., Васильев А.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 1 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам комплексных исследований стоянки Комудваны, расположенной в нижнем течении Оби в пределах местонахождения мамонтовой фауны. Излагается история изучения памятника, описываются его геоморфологические особенности, приводятся результаты радиоуглеродного датирования, дается характеристика археологического и палеонтологического материала. По геолого-геоморфологическим данным на местонахождении выделены три участка с артефактами и остатками фауны: террасовый, мысовый и пойменный. Комплекс последнего является смешанным, что установлено в результате радиоуглеродного датирования костей. Материал культуросодержащих слоев на мысовом и террасовом участках может рассматриваться в рамках единого эпизода обитания, в течение которого стоянка могла функционировать как место разделки животных или сбора костяного и бивневого сырья. Полученные данные свидетельствуют о формировании местонахождения мамонтовой фауны в интервале 2012 тыс. кал. л.н. При этом фиксируется как минимум один эпизод посещения его человеком между 15 и 14 тыс. кал. л.н. Археологический материал и серия радиоуглеродных дат позволяют отнести стоянку Комудваны к финалу палеолита. В настоящее время она является самым северным памятником этого времени на Западно-Сибирской равнине и вместе со стоянкой Луговское может рассматриваться в качестве опорного объекта для изучения процессов раннего освоения человеком северных районов Азии.

Западная сибирь, финальный палеолит, геология, геоморфология, палеонтология, радиоуглеродное датирование

Короткий адрес: https://sciup.org/145146512

IDR: 145146512 | УДК: 902.01+903.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.1.029-038

Текст научной статьи Стоянка финального палеолита комудваны в долине Нижней Оби: геоморфология, палеонтология, археология

Современные палеогеографические данные указывают на возможность освоения человеком северной части Западно-Сибирской равнины после 50 тыс. л.н., поскольку наличие во второй половине позднего плейстоцена сплошного континентального оледенения и, соответственно, Мансийского ледниково-подпруд-ного озера [Архипов, Волкова, 1994] новейшие исследования не подтверждают [Svendsen et al., 2004; Астахов, Назаров, 2010; Зольников и др., 2021]. Открытие археологических объектов в зоне полярного круга также свидетельствует о начале процесса колонизации северных районов Азии на ранних этапах верхнего палеолита, а возможно и раньше. Самыми яркими примерами этого являются Мамонтовая Курья на р. Печоре и Янская стоянка на р. Яне [Svendsen, Pavlov, 2003; Pitulko et al., 2004].

Имеющиеся данные позволяют считать, что освоение человеком приполярных областей Евразии в верхнем палеолите происходило, скорее всего, в несколько этапов [Павлов, 2016; Питулько, 2016; Зольников и др., 2020]. На сегодняшний день известные палеолитические памятники на этой территории единичны и сильно разнесены как в пространстве, так и во времени [Величко и др., 2014]. Палеолит северной части Западной Сибири все еще остается наименее исследованной темой даже на фоне общей слабой изученно сти данного периода в северных областях Азии. Определенный прорыв в этой проблематике случился после открытия в 1998 г. стоянки Луговское, расположенной на 61° с.ш. [Павлов, Мащенко, 2001; Зенин и др., 2006], и последующего обнаружения вблизи устья р. Ишим (58° с.ш.) кости Homo sapiens sapiens возрастом ~40 тыс. лет [Fu et al., 2014]. Следующим шагом, сдвинувшим границу известной нам палеолитической ойкумены в регионе до 63° с.ш., стало открытие в 2016 г. стоянки Комудваны [Макаров, Резвый, Горелик, 2018]. Данная статья посвящена введению в научный оборот материалов этой самой северной в бассейне Оби стоянки финального палеолита.

Общие сведения и история исследования стоянки Комудваны

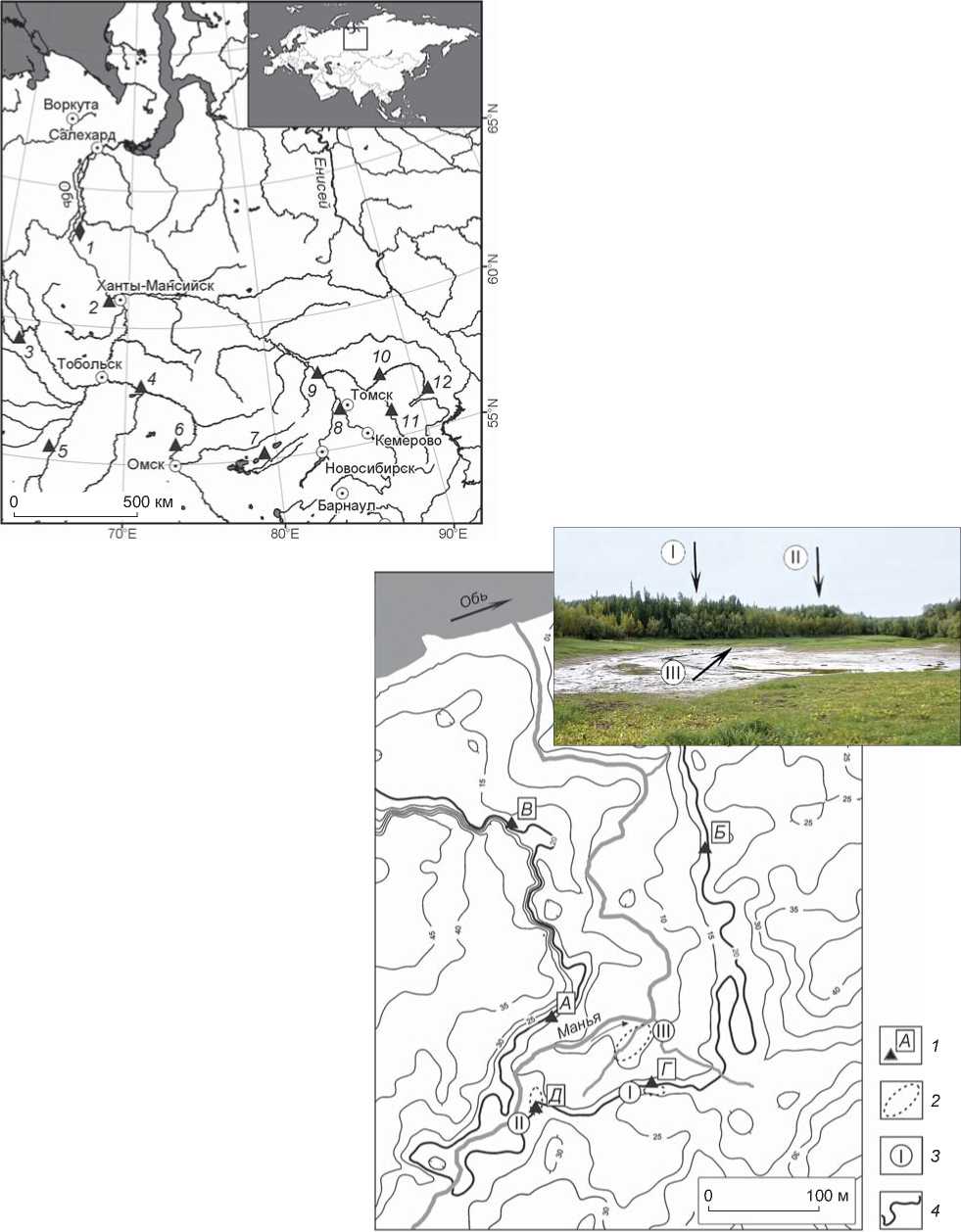

Стоянка Комудваны (63°18ʹ18,1ʺ с.ш., 65°27ʹ27,6ʺ в.д.) расположена в Октябрьском р-не Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в приустьевой части р. Манья в ~400 м от места ее впадения в р. Большая Обь (рис. 1, 2). Название памятнику дано по нежилой д. Комудвановские в 5 км к юго-западу от него на левом берегу Большой Оби. Относительная высота террасовидного уступа, где в верхней части рыхлых отложений обнаружены артефакты, составляет ~7 м над меженным уровнем воды в р. Оби (~4 м над уровнем воды в р. Манья и ~20 м над ур. м.).

Воркута

Салехард

Ханты-Майсийёк

Тобольск

Томск

■Кемерово

Омск

Новосибирск-^

500 км

100 м

Рис. 1. Расположение стоянки Комудваны и основных палеолитических памятников Западно-Сибирской равнины.

1 – Комудваны; 2 – Луговское; 3 – Гари; 4 –Усть-Ишим; 5 – Шикаевка-2; 6 – Черноозерье-2; 7 – Волчья Грива; 8 – Томская стоянка; 9 – Могочи-но; 10 – Красноярская Курья; 11 – Шестаково;

12 – Ачинская.

В 2015 г. отрядом Музея Природы и Человека (г. Ханты-Мансийск) в результате обследования берегов приустьевого участка р. Манья здесь было открыто местонахождение плейстоценовой фауны. В тот год проведен сбор палеонтологического материала (ок. 500 экз.) и выполнены две зачистки на террасовидных уступах, в одной из которых обнаружен костеносный слой.

Полевые исследования, продолженные в 2016 г., позволили зафиксировать залегание остатков палеофауны в верхней части отложений террасового участка. Кроме палеонтологического материала, представленного остатками мамонта (Mammuthus primigenius Blum.), были найдены два каменных скола. Одновременно велась шурфов-ка небольшого мыса, расположенного в ~50 м выше по течению р. Манья, где также обнаружен костеносный уровень и несколько кварцевых осколков. Таким образом, в пределах палеонтологического местонахождения была зафиксирована палеолитическая стоянка. В дальнейших исследованиях на памятнике, которые велись в 2017, 2020 и 2021 гг., кроме сотрудников Музея Природы и Человека принимали участие специалисты из ИАЭТ СО РАН, ТГУ и ИГМ СО РАН [Макаров, Резвый, Горелик, 2018].

На памятнике выделены три участка с археологическими находками: террасовый, мысовый и пойменный (рис. 2). На первых двух найдены каменные арте факты и фаунистические остатки. На пойменном участке каменные артефакты не зафиксированы, но вместе с палеонтологическими находками обнаружен фрагмент обработанной пластинки из бивня мамонта. К настоящему времени в пределах местонахождения заложены траншея, раскоп, 11 шурфов (общая вскрытая площадь 50 м2) и шесть береговых зачисток. Проведенные полевые исследования по-

Рис. 2. Ситуационный план стоянки Комудваны.

I – террасовый участок; II – мысовый; III – пойменный.

1 – основные разрезы (см. рис. 3); 2 – участки памятника; 3 – номера участков памятника; 4 – уровень берегового уступа террасового участка.

казали, что на террасовом участке представлены три уровня залегания костей, а археологический материал связан с верхним из них.

Геолого-геоморфологическое строение исследуемого участка

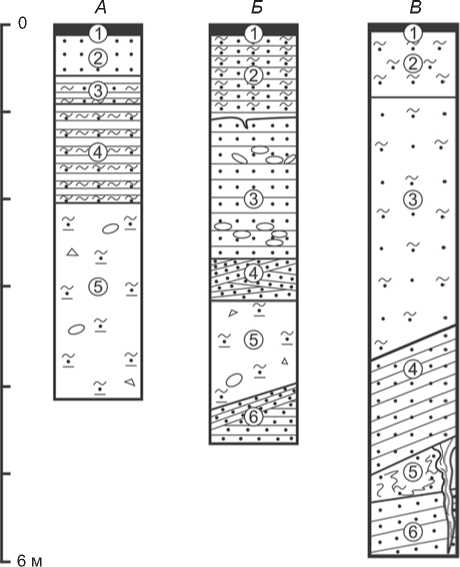

Район исследования приурочен к северо-западной окраине Белогорской возвышенности, которая сложена в основном среднечетвертичными ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями, перекрытыми верхнечетвертичным субаэральным покровом. Правый берег Оби обрывистый и возвышается на несколько десятков метров над урезом воды. Приустьевая часть долины р. Манья находится в пределах сниженного рельефа древней излучины палео-Оби, соответствующего, вероятно, I надпойменной террасе, высота бровок которой здесь не превышает 4–5 м над меженным уровнем воды в р. Манья. Эта терраса прислонена к возвышенным останцам со среднечетвертичным цоколем. Общее представление о нем дает зачистка 3 в береговом обрыве высотой 10,2 м над бровкой бечевника на левом берегу р. Манья (рис. 3, А). Под современной почвой мощностью 0,1 м (слой 1) залегает субаэральный покров толщиной ~2,0 м, сложенный неслоистым эоловым песком (слой 2) и делюви- ем (слои 3, 4). Ниже находится плотный диамиктон (слой 5) – пескоалевропелит с редкими ледогранни-ками валунно-галечной размерности – видимой мощностью ~2,0 м, который представляет собой основную среднеплейстоценовую морену.

Отложения террасы высотой 4 м над бровкой бечевника вскрыты зачисткой 2 на правом берегу р. Манья (рис. 3, Б ). Здесь под современной почвой мощностью 0,1 м (слой 1) залегает субаэральный покров толщиной 1,0 м (слой 2), представленный делювием (чередование песка и алевропеска). В его подошве есть мелкие морозобойные клинья. Ниже находятся параллельнослоистые (слой 3) и перекрестно-слоистые (слой 4) аллювиальные пески с галькой общей мощностью 2,1 м. Под аллювием вскрыт диамиктон – неслоистый песко-алевропелит с редкими ледогранниками валунно-галечной размерности и дресвой (слой 5) – основная морена среднечетвертичного возраста. Морена подстилается песками видимой мощностью 0,55 м. На их контакте имеется гнейсовидная текстура толщиной ~0,2 м (гля-циомеланж), а в самой морене отмечены редкие мелкие плоские отторженцы нижележащего песка. Данное обнажение примечательно тем, что над среднеплейстоценовым основанием разреза вскрываются аллювиальные отложения, вероятнее всего являющие ся субак-вальной частью I надпойменной террасы Оби, высота которой на данном участке составляет 4 м над бровкой

Рис. 3. Стратиграфические колонки основных разрезов устьевой части долины р. Манья.

A – зачистка 3; Б – зачистка 2; В – зачистка 5; Г – раскоп 2021 г.; Д – шурф 5.

1 – песок; 2 – алевропесок; 3 – алеврит; 4 – пескоалевропелит; 5 – дресва и валуны; 6 – косая слоистость; 7 – гнейсовидные текстуры;

8 – морозобойные клинья; 9 – современная почва; 10 – остатки мегафауны; 11 – каменные артефакты; 12 – номера слоев.

Г

Д

бечевника. Другой разрез этой террасы, но с высотой площадки ~5,0 м над бечевником, вскрыт зачисткой 5 на левом берегу р. Манья (рис. 3, В ). Под современной почвой мощностью 0,1 м (слой 1) залегает субаэральный покров толщиной 5,4 м, представленный неслоистыми эоловыми песками и алевропесками (слои 2 и 3), песчаным делювием, слоистым параллельно современному склону поверхности террасы (слой 4), песчаным солифлюксием (слой 5) с клиньями от кровли на глубину до 1,5 м. Ниже находятся параллельно-слоистые аллювиальные пески видимой мощностью до 0,8 м.

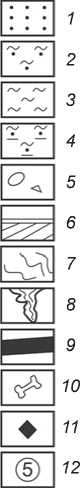

Отложения с остатками мегафауны и археологическими находками вскрыты на правом берегу р. Манья на террасовом участке стоянки. В раскопе 2021 г., заложенном в центральной части этого участка в 3 м от его бровки (рис. 3, Г ; 4), под современной почвой мощностью 0,2 м (слой 1) залегает субаэральный покров толщиной 3,8 м, представленный неслоистым эоловым алевропеском (слой 2), делювием (чередование песка и алевропеска), слоистым параллельно склону (слой 3), неслоистым эоловым песком мощностью ~0,2 м (слой 4), к прикровельным 0,1 м которого приурочены находки – кости мамонта и каменные артефакты (верхний ко стеносный уровень и культуросодержащий слой), неслоистым эоловым алевритовым песком, местами насыщенным пылеватой фракцией до алевропеска (слой 5) и содержащим в средней части на глубине ~2,0 и 2,2 м остатки северного оленя (средний костеносный уровень), песчаным пятнисто-полосчатым солифлюк-сием (слой 6), неслоистым эоловым песком с кротовинами и мелкими редкими линзами гумуса (слой 7). Непосредственно под субаэральным комплексом отложений по неровному солифлюкционно деформированному контакту залегает озерно-болотный (возможно, это осадки пойменного озера) неслоистый блекло-синий алевропесок с редкими мелкими черными пятнами органики и болотным запахом (слой 8), видимая мощность до 0,7 м. В 0,4 м от кровли слоя 8 найден фаунистический материал (нижний костеносный уровень) [Макаров, Резвый, Горелик, 2018].

На мысовом участке памятника, на высоте ~2,0 м над бечевником, шурфом 5 вскрыт костеносный уровень с археологическими находками (см. рис. 3, Д ). Зде сь под современной почвой мощностью 0,15 м (слой 1) залегает субаэральный покров толщиной 1,8 м, представленный неслоистым эоловым алевропеском (слой 2), делювием (чередование песка и алевропе-ска), слоистым параллельно склону (слой 3), с клиньями и солифлюкционными деформациями в кровле, в котором обнаружены каменные артефакты и остатки палеофауны, и неслоистым эоловым песком алевритовым, местами до алевропеска (слой 4).

Дневная поверхность террасового и мысового участков не образует ровной площадки, выдержанной по высоте на едином гипсометрическом уровне. Она

Рис. 4. Северо-западная стенка раскопа 2021 г.

1 – верхняя часть; 2 – нижняя. Цифрами обозначены номера геологических слоев.

полого расчленена ручьевой эрозией и делювиальным размывом, а возможно, и дефляционными процессами.

Бóльшая мощность делювия мысового участка (см. рис. 3, Д, слой 3) по сравнению с террасовым (см. рис. 3, Г, слой 3), отсутствие на мысовом участке четко выраженного слоя неслоистого эолового песка, зафиксированного на террасовом (см. рис. 3, Г, слой 4), а также обнаружение в этих слоях археоло- гических и палеонтологических материалов позволило предположить влияние локального плоскостного размыва эолового слоя делювиальными процессами на формирование слоя 3 мысового участка. Таким образом, находки из слоя 3 шурфа 5 и из слоя 4 раскопа 2021 г., вероятно, являются одновозрастными.

Верхний костеносный уровень (слой 4) исследован на террасовом участке на 12 м2 (траншея, раскоп и шурфы) и в двух зачистках, средний (слой 5) – на 2 м2 в раскопе 2021 г., нижний (слой 8) вскрыт на 1 м2 зачисткой 1. На мысовом участке костеносный уровень, залегающий в отложениях субаэрального генезиса с признаками делювиального переноса (слой 3), исследован на площади 2 м2.

Два верхних костеносных уровня, первый из которых содержал каменные артефакты, приурочены к субаэральному покрову общей мощностью до 3,8 м, существовавшему, по всей вероятности, с момента выхода I аллювиальной террасы Оби в надпойменное положение, примерно с 15 тыс. л.н. Озерно-болотные синие алевриты в основании террасового участка могут быть прибрежными отложениями на осушенной пойме, завершающими формирование аллювиального яруса этой террасы. Такой трактовке не противоречат радиоуглеродные даты (~20 тыс. кал. л.н.), полученные по костям из слоя 8 (см. таблицу ). Ниже залегают отложения среднечетвертичного гляциоком-плекса, составляющего основные разрезы северо-западной окраины Белогорской возвышенности в низовьях Оби. Высота I надпойменной террасы колеблется от 3 до 7 м над меженным уровнем воды в р. Оби, что обусловлено разной мощностью субаэрального покрова на различных ее участках, а также неравномерностью эрозионной (ручьевой) и плоскостной (делювиальной и дефляционной) денудации.

Палеонтологические находки

Остатки крупных млекопитающих распространены по всей поверхности приустьевой части поймы р. Манья. Наибольшая концентрация зафиксирована на правом берегу небольшого ручья, впадающего в р. Манья (пойменный участок) (см. рис. 2). В поверхностных сборах преобладают остатки мамонта ( Mammuthus primigenius Blum.) – 567 экз., что составляет 97,7 % от всех определимых находок (≥13 особей). Также обнаружены ко сти шерстистого носорога ( Coelodonta antiquitatis Blum.), северного оленя ( Rangifer tarandus L.), лошади ( Equus sp.), бизона ( Bison sp.). Эти находки являются смешанным комплексом, что подтверждается бóльшим разбросом полученных радиоуглеродных дат в сравнении с другими участками памятника (см. таблицу ).

Палеонтологические материалы верхнего костеносного уровня (слой 4) на террасовом участке насчитывают 155 экз. Все определимые кости принадлежат мамонту (≥3 особи). В анатомическом составе находок отсутствуют кости черепа, от позвонков сохранились только фрагменты невральных дуг (2,6 %), обнаружены эпифизы костей передних (4,5 %) и задних (7,7 %) конечностей, обломки ребер (37,7 %), фаланги (5,2 %) и мелкие неопределимые фрагменты костей (42,3 %).

Палеонтологические материалы среднего костеносного уровня (слой 5) на террасовом участке представлены фрагментами трубчатых костей северного оленя (5 экз.) . Находки встречены на площади 0,2 × 0,2 м, что может указывать на их принадлежность одной особи. Поверхности костей покрыты следами от корней растений. В пределах нижнего костеносного уровня (слой 8) на такой же площади зафиксированы фрагменты ребер млекопитающего (3 экз.), которые предварительно отне-

Результаты датирования костных остатков фауны

|

Место залегания |

Таксон |

Метод |

Радиоуглеродная дата, л.н. |

Календарный возраст, л.н. |

Лабораторный индекс |

|

Нижний костеносный |

Млекопитающее |

AMS |

17 060 ± 90 |

20 853–20 420 |

NUTA2-25794 |

|

уровень (слой 8) |

AMS |

17 040 ± 60 |

20 795–20 444 |

NUTA2-25451 |

|

|

То же |

AMS |

16 810 ± 40 |

20 468–20 020 |

UGAMS-40953 |

|

|

Верхний костеносный |

Шерстистый мамонт |

14 С |

12 567 ± 150 |

15 331–14 117 |

SPb-2672 |

|

уровень (слой 4) |

То же |

AMS |

12 320 ± 35 |

14 809–14 104 |

UGAMS-40954 |

|

Пойменный участок |

Шерстистый носорог |

AMS |

14 750 ± 50 |

18 222–17 907 |

NUTA2-25450 |

|

(поверхностные сборы) |

AMS |

14 540 ± 90 |

18 089–17 415 |

NUTA2-25793 |

|

|

Северный олень |

14 С |

12 243 ± 120 |

14 847–13 810 |

SPb-2673 |

|

|

Шерстистый мамонт |

14 С |

10 622 ± 110 |

12 765–12 103 |

SPb-2298 |

|

|

То же |

14 С |

10 565 ± 100 |

12 740–12 102 |

SPb-2297 |

сены к одной особи. Находки имеют темнокоричневый цвет, что напоминает состояние костей из поверхностных сборов.

Палеонтологические материалы мысо-вого участка (11 экз.) объединены в один костеносный уровень (слой 3). Плохая сохранность костей, которая, возможно, объясняется переотложением, не позволила установить их видовую принадлежность.

Результатырадиоуглеродного датирования

По костям из поверхностных сборов на пойменном участке, из верхнего и нижнего ко стеносных уровней террасового участка получено 10 радиоуглеродных дат (см. таблицу )*. Календарный возраст определен с помощью программы OxCal, v. 4.4.4. по калибровочной кривой IntCal20 [Muscheler et al., 2020] с достоверностью результатов 95,4 %.

Даты ко стей с пойменного участка демонстрируют заметный разброс (~18–12 тыс. кал. л.н.) в сравнении с образцами из верхнего (~15–14 тыс. кал. л.н.) или нижнего (~21–20 тыс. кал. л.н.) костено сных уровней. Таким образом, местонахождение Комудваны как палеонтологический объект формировало сь в интервале ~21–12 тыс. кал. л.н., а присутствие в этом месте палеолитического человека, вероятнее всего, связано с одним эпизодом во время формирования верхнего костеносного уровня ~15–14 тыс. кал. л.н.

Каменные артефакты

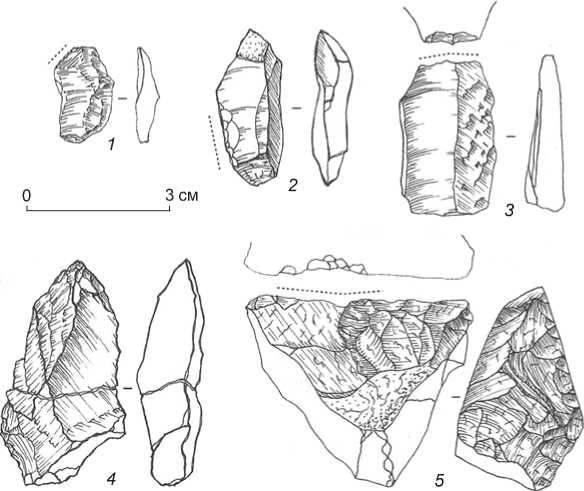

Каменные артефакты зафиксированы in situ в верхнем костеносном уровне (слой 4) в трех шурфах, траншее и раскопе (террасовый и мысовый участки). При промывке отложений пойменного участка они не обнаружены, хотя палеонтологический материал присутствовал. В настоящее время все каменные артефакты (28 экз.) отнесены к одному комплексу и включают пластинчатый отщеп, отщепы (9 экз.), осколки (17 экз.) и чешуйку. Нуклевидных форм нет. К орудиям (5 экз.) отнесены отщеп с ретушью (острие ?), сколы и обломок с ретушью утилизации (рис. 5).

Визуально определен следующий сырьевой состав каменных артефактов: кварц/кварцит – 71,5 % (20 экз.),

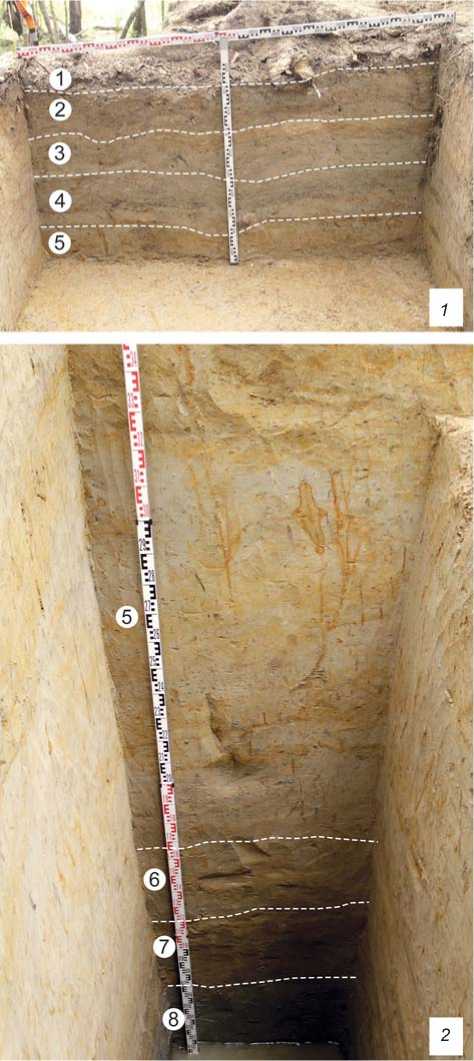

Рис. 5. Каменные артефакты с террасового участка (слой 4).

1–3 – сколы с ретушью утилизации; 4 – отщеп с ретушью (острие ?); 5 – осколок с ретушью утилизации.

песчаник – 25,0 % (7 экз.), агат (?) – 3,5 % (1 экз.). На четырех отщепах и чешуйке имеются участки галечной поверхности. Вероятнее всего, источником сырья являлся галечник размерностью ˃5 см, встречаемый в отложениях перлювия по среднечетвертичным моренам в непосредственной близости от стоянки.

Для техники первичного расщепления наиболее характерен прием параллельного скалывания, но на одном сколе зафиксировано встречное оформление граней дорсальной поверхности. Все сколы мелкие, не более 5 см в длину. Ударные площадки гладкие и прямые (одна – точечная), оформлены одним снятием. Прием подработки карниза зафиксирован на одном отщепе.

Наиболее выразительной находкой является скол с конвергентными латералями, одна из которых в дистальной части подработана краевой дорсальной ретушью (рис. 5, 4 ). Предмет может интерпретироваться как мелкая острийная форма. На дистальном конце пластинчатого скола отмечены зазубринки, которые можно рассматривать как ретушь утилизации (рис. 5, 3 ). Аналогичная ретушь зафиксирована на латералях еще двух сколов (рис. 5, 1 , 2 ) и на осколке (рис. 5, 5 ).

Предметы из бивня мамонта

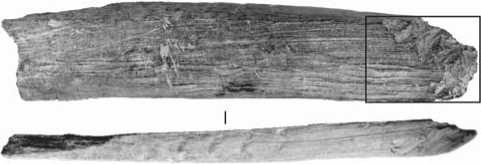

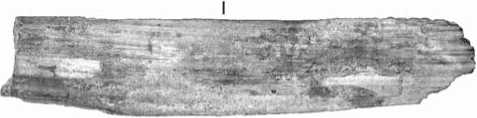

Фрагмент бивня мамонта (29,2 × 6,1÷5,1 × 5,0 см) со следами продольного расщепления («разламывания» по терминологии Г.А. Хлопачева и Е.Ю. Гири [2010, с. 29]) обнаружен in situ в слое 4 на террасовом участке. На его поверхности фиксируются частично сохранившийся цементный слой, негативы продольных сколов и зона сильно растрескавшегося дентина. Концы фрагмента бивня обломаны. С цементным слоем сопряжены две плоскости продольного раскалывания, имеющие тангенциальную ориентацию относительно структуры бивня и протянувшиеся на всю его длину. Негативы сколов частично накладываются, что указывает на последовательность их образования. Остальная часть поверхности бивня представляет собой расслоившиеся и растрескавшиеся на разную глубину конусы роста. Данный фрагмент можно интерпретировать как нуклеус для получения бивневых стержней или пластин [Питулько, Павлова, Никольский, 2015].

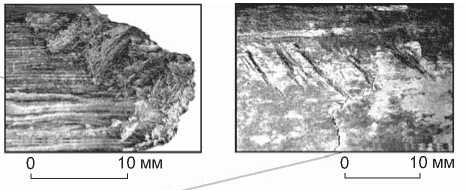

Пластинка из бивня мамонта (80,7 × 17,6 × 5,0 мм) (рис. 6, 1 ) найдена при сборе подъемного материала на пойменном участке. Она прямоугольной формы с немного вогнутой внутренней и выгнутой внешней поверхностями, имеет слегка скрученный (пропеллерообразный) профиль. Один конец образован сломом, противоположный приострен несколькими зарубками. Вогнутая поверхность пластинки естественная, со следами расслоения дентина, а выгнутая вся покрыта многочисленными длинными неглубокими субпараллельными царапинами. Одна латераль заострена, другая более плоская и напоминает искусственно созданный обушок. На нем имеются шесть параллельных насечек, расположенных примерно на одинаковом расстоянии друг от друга.

Обсуждение

Местонахождение Комудваны занимает почти всю приустьевую часть р. Манья, но наибольшая концентрация костей встречается в пойменной части по пра- вому берегу, в непосредственной близости от террасового участка. Приуроченность верхнего костеносного уровня к бровке террасовидного уступа, а также значительное количество палеонтологических находок на расположенном рядом пойменном участке позволяют предположить разрушение большей части местонахождения в результате эрозии. Различия, выявленные в анатомическом составе палеонтологических находок из поверхностных сборов и залегавших in situ, могут свидетельствовать в т.ч. и об антропогенном факторе формирования верхнего костеносного уровня. Преобладание костей с малым индексом пищевой ценности (дистальные части конечностей и ребра) [Каспаров, Нехорошев, 2018] позволяет рассматривать исследованную часть верхнего костеносного слоя как возможное место разделки туш животных. Несколько субпараллельных насечек, зафиксированных на ребре (рис. 6, 2), а также совместное залегание in situ каменных сколов и фаунистических остатков могут говорить в пользу этого предположения.

Каменные артефакты на стоянке немногочисленны, характеризуются отсутствием нуклеусов и крайней редкостью формальных орудий. Сколы представлены исключительно отщепами, один из которых пластинчатый. На четырех экземплярах есть следы утилизационной ретуши, позволяющие предполагать их использование в качестве ситуативных орудий. Все сколы <5 см в длину, что может объясняться редкостью высококачественного каменного сырья в районе стоянки и использованием малопригодного для регулярного расщепления кварца и кварцита, мелкие гальки которого встречаются на бечевнике Оби в непосредственной близости от памятника.

Фрагменты бивней со следами обработки, обнаруженные на стоянке Комудваны, являются обычными находками на многих позднепалеолитических объектах [Аникович, 1992; Хлопачев, Гиря, 2010, с. 7;

5 cм 2

Рис. 6. Фаунистические остатки со следами антропогенного воздействия.

1 – пластинка из бивня мамонта (пойменный участок, поверхностные сборы); 2 – фрагмент ребра со следами резки (террасовый участок, слой 4).

Питулько, Павлова, Никольский, 2015], в т.ч. и на Западно-Сибирской равнине [Петрин, 1986, с. 102–109; Деревянко и др., 2003, с. 132–136; Seuru et al., 2017]. Единичные орудия, наличие серии сколов с ретушью утилизации, мелкие размеры арте фактов, а также приуроченность к местонахождению мамонтовой фауны сближают комплекс Комудваны с большинством памятников палеолита Западной Сибири (Лу-говское, Гари, Шикаевка-2, Волчья Грива, Шестаково, Красноярская Курья, Томская стоянка и др. [Кащенко, 1901, с. 28–30; Петрин, 1986, с. 21–99; Деревянко и др., 2000; Зенин и др., 2006; Сериков, 2007, с. 96– 106; Seuru et al., 2017; Leshchinskiy, Zenin, Bukharova, 2021]), однако более точная атрибуция материалов пока затруднительна.

Заключение

Стоянка Комудваны расположена на местонахождении мегафауны, где подавляющее большинство остатков принадлежит мамонту. Проведенные исследования позволили установить, что отложения террасового участка (вероятно, I надпойменная терраса) начали аккумулироваться ранее 20 кал. тыс. л.н., а ~14 кал. тыс. л.н. режим осадконакопления уже был субаэральным. Радиоуглеродное датирование ископаемых фаунистических остатков свидетельствует о формировании палеонтологического местонахождения в течение нескольких тысяч лет.

На памятнике выделено три участка: террасовый – три уровня залегания костей in situ , в верхнем из которых обнаружены каменные артефакты; мысо-вый – один костеносный уровень с археологическими находками; пойменный – поверхностное залегание палеонтологического и археологического материала. В формировании отложений, включающих находки, важную роль играли эоловые, делювиальные и эрозионные процессы.

Имеющиеся данные позволяют говорить как минимум об одном эпизоде посещения местонахождения человеком между 15 и 14 тыс. кал. л.н. Возможно, людей сюда привлекло большое количество фаунистических остатков, образующих локальное легкодоступное скопление. Кости и бивни животных могли быть дополнительным ценным ресурсом, используемым для производства орудий или предметов неутилитарного назначения. Состав костей, следы резки на них, а также каменные артефакты указывают на участие антропогенного фактора в формировании верхнего костеносного уровня, что позволяет предварительно интерпретировать стоянку Комудваны как временный лагерь, связанный с местонахождением мамонтовой фауны, где мог происходить сбор костяного и бивне-вого сырья или разделка туш животных.

Несмотря на небольшую коллекцию каменных артефактов, стоянка имеет важное значение. Она является самым северным археологическим памятником финала позднего палеолита на Западно-Сибирской равнине. Представительная серия радиоуглеродных дат и залегающий in situ археологический и палеонтологический материал позволяют рассматривать Ко-мудваны, вместе со стоянкой Луговское, в качестве опорного объекта для изучения процессов раннего освоения человеком северных районов Азии.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 19-78-20002). Авторы благодарят всех участников работ на стоянке Комудваны и в особенности главного научного сотрудника отдела палеонтологии Музея Природы и Человека С.Н. Телегину за помощь и организацию полевых исследований.

Список литературы Стоянка финального палеолита комудваны в долине Нижней Оби: геоморфология, палеонтология, археология

- Аникович М.В. К определению понятия «археологическая эпоха» // СА. – 1992. – № 1. – С. 85–94.

- Архипов С.А., Волкова B.C. Геологическая история, ландшафты и климат плейстоцена Западной Сибири. – Новосибирск: ОИГГМ СО РАН, 1994. – 105 с.

- Астахов В.И., Назаров Д.В. Стратиграфия верхнего неоплейстоцена севера Западной Сибири и ее геохронометрическое обоснование // Региональная геология и металлогения. – 2010. – № 43. – С. 35–37.

- Величко А.А., Васильев С.А., Грибченко Ю.Н., Куренкова Е.И. Этапы первичного освоения человеком Арктики и Субарктики // Первоначальное заселение Арктики человеком в условиях меняющейся природной среды. – М.: Геос, 2014. – С. 422–446.

- Деревянко А.П., Зенин В.Н., Лещинский С.В., Мащенко Е.Н. Особенности аккумуляции костей мамонтов в районе стоянки Шестаково в Западной Сибири // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2000. – № 3. – С. 42–55.

- Деревянко А.П., Молодин В.И., Зенин В.Н., Лещинский С.В., Мащенко Е.Н. Позднепалеолитическое местонахождение Шестаково. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. – 168 с.

- Зенин В.Н., Лещинский С.В., Золотарев К.В., Грутес П.М., Надо М.-Х. Геоархеология и особенности материальной культуры палеолитического местонахождения Луговское // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2006. – № 1. – С. 41–53.

- Зольников И.Д., Анойкин А.А., Макаров С.С., Постнов А.В., Резвый А.С., Глушкова Н.В., Бычков Д.А., Тупахин Д.С., Выборнов А.В. О возможных путях миграций человека на территорию Нижнего Приобья в каменном веке // Stratum Plus. – 2020. – № 1. – С. 137–146.

- Зольников И.Д., Анойкин А.А., Филатов Е.А., Выборнов А.В., Васильев А.В., Постнов А.В., Зоткина Л.В. Новые данные о заселении долины нижней Оби в позднем плейстоцене // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2021. – Т. 49, № 1. – С. 9–20.

- Каспаров А.К., Нехорошев П.Е. К вопросу о возрасте и типе верхнепалеолитических памятников Берёзовский разрез 1 и 2 // Зап. ИИМК РАН. – 2018. – № 19. – С. 20–35.

- Кащенко Н.Ф. Скелет мамонта со следами употребления некоторых частей тела этого животного в пищу современным ему человеком. – СПб.: [Тип. Имп. Акад. наук], 1901. – [2], 60 с. – (Зап. Имп. Акад. наук по физ.-мат. отднию; т. XI, № 7).

- Макаров С.С., Резвый А.С., Горелик В.И. Местонахождение Комудваны – новый палеонтолого-археологический памятник Западно-Сибирской равнины // Эволюция жизни на земле: мат-лы V Междунар. симп., 12–15 нояб. 2018 г. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2018. – С. 215–217.

- Павлов А.Ф., Мащенко Е.Н. Особенности тафономии и состава фауны млекопитающих позднеплейстоценового местонахождения Луговское // Эволюция жизни на Земле: мат-лы II Междунар. симп., 12–15 нояб. 2001 г. – Томск: Изд-во науч.-техн. лит., 2001. – С. 522–524.

- Павлов П.Ю. О первоначальном заселении севера Урала // Урал. ист. вестн. – 2016. – № 2. – С. 50–60.

- Петрин В.Т. Палеолитические памятники Западно-Сибирской равнины. – Новосибирск: Наука, 1986. – 143 с.

- Питулько В.В. Свидетельства раннего расселения человека в Арктической области Евразии: новые находки и перспективы исследований // Археология Арктики. – Калининград: РОС-ДОАФК, 2016. – Вып. 3. – С. 91–116.

- Питулько В.В., Павлова Е.Ю., Никольский П.А. Обработка бивня мамонта в верхнем палеолите Арктической Сибири (по материалам Янской стоянки) // Stratum Plus. – 2015. – № 1. – С. 223–283.

- Сериков Ю.Б. Гаринская палеолитическая стоянка и некоторые вопросы уральского палеолитоведения. – Н. Тагил: Изд-во Нижнетагил. гос. соц.-пед. академии, 2007. – 137 с.

- Хлопачев Г.А., Гиря Е.Ю. Секреты древних косторезов Восточной Европы и Сибири: приемы обработки бивня мамонта и рога северного оленя в каменном веке (по археологическим и экспериментальным данным). – СПб.: Наука, 2010. – 144 с.

- Fu Q., Li H., Moorjani P., Jay F., Slepchenko S.M., Bondarev A.A., Johnson P.L.F., Aximu-Petri A., Prüfer K., De Filippo C., Meyer M., Zwyns N., Salazar-García D.C., Kuzmin Y.V., Keates S.G., Kosintsev P.A., Razhev D.I., Richards M.P., Peristov N.V., Lachmann M., Douka K., Higham T.F.G., Slatkin M., Hublin J.-J., Reich D., Kelso J., Viola B., Pääbo S. Genome sequence of a 45,000-year-old modern human from Western Siberia // Nature. – 2014. – Vol. 514. – P. 445–450.

- Leshchinskiy S.V., Zenin V.N., Bukharova O.V. The Volchia Griva mammoth site as a key area for geoarchaeological research of human movements in the Late Paleolithic of the West Siberian Plain // Quat. Int. – 2021. – Vol. 587/588. – P. 368–383.

- Muscheler R., Adolphi F., Heaton T.J., Ramsey C.B., Svensson A., Plicht J., van der, Reimer P.J. Testing and improving the IntCal20 calibration curve with independent records // Radiocarbon. – 2020. – Vol. 62, iss. 4. – P. 1079–1094.

- Pitulko V.V., Nikolskiy P.A., Girya E.Y., Basilyan A.E., Tumskoy V.E., Koulakov S.A., Astakhov S.N., Pavlova E.Y., Anisimov M.A. The Yana RHS site: humans in the Arctic before the last glaciation // Science. – 2004. – Vol. 303. – P. 52–56.

- Seuru S., Leshchinskiy S., Auguste P., Fedyaev N. Woolly mammoth and man at Krasnoyarskaya kurya site, West Siberian plain, Russia (excavation results of 2014) // Bull. de la Société Géologique de France. – 2017. – Vol. 188, iss. 1/2. – P. 1–13.

- Svendsen J.I., Alexanderson H., Astakhov V.I., Demidov I., Dowdeswell J.A., Funder S., Gataullin V., Henriksena M., Hjorti C., Houmark-Nielsenj M., Hubberten H.W., Ingolfsson O., Jakobsson M., Kjaer K.H., Larsen E., Lokrantz H., Lunkka J.P., Lys A., Mangerud J., Matiouchkov A., Murrayr A., Moller P., Niessen F., Nikolskaya O., Polyak L., Saarnisto M., Siegert C., Siegert M.J., Spielhagen R.F., Stein R. Late Quaternary ice sheet history of Northern Eurasia // Quat. Sci. Rev. – 2004. – Vol. 23. – P. 1229–1271.

- Svendsen J.I., Pavlov P. Mamontovaya Kurya: an enigmatic, nearly 40 000 years old Paleolithic site in the Russian Arctic // The Chronology of the Aurignacian and of the Transitional Technocomplexes: Dating, Stratigraphies, Cultural Implications: proceedings of Symposium 6.1 of the XIVth Congress of the UISPP (University of Liege, Belgium, September 2–8, 2001). – Lisboa: Instituto Português de Arqueologia, 2003. – P. 109–120.