Стоянка Кушеват и палеогеографический контекст начального заселения человеком Северного Приуралья

Автор: Зольников И.Д., Анойкин А.А., Курбанов Р.Н., Филатов Е.А., Зоткина Л.В., Выборнов А.В., Постнов А.В., Пархомчук Е.В., Филатова М.О.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 2 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме начального освоения человеком приполярных районов Приуралья и введению в научный оборот новых материалов верхнепалеолитической стоянки Кушеват, исследовавшейся в 2019-2021 гг. Приводятся данные по геолого-геоморфологической ситуации на памятнике, его хронологии и возможным палеогеографическим обстановкам. Характеризуется найденный археологический и фаунистический материал; дается трасологический анализ рога северного оленя со следами рубки и резки. По результатам исследования на Кушевате фиксируется один из этапов пионерного заселения северной части долины р. Оби. Полученные люминесцентные и радиоуглеродные даты позволяют говорить о заселении Нижнего Приобья ранее 30 тыс. л.н. Установлено, что первая половина верхнего палеолита (55-25 тыс. л.н.) в целом характеризуется климатическими обстановками, комфортными для существования древнего человека в приполярной зоне. В качестве аналогов палеогеографических условий на территории Нижнего Приобья в плейстоцене можно рассматривать геолого-геоморфологическую ситуацию на верхнепалеолитических стоянках Северного Предуралья. Приводятся данные по основным памятникам раннего верхнего палеолита в бассейне Печоры и Камы. Сделан вывод о том, что в Северном Приуралье верхнепалеолитические стоянки связаны, как правило, с крупными скоплениями остатков мегафауны, приуроченными к устьевым частям древних балок. Археологические объекты состоят, вероятнее всего, из двух участков, имеющих разные локацию, хозяйственное назначение и материальное сопровождение. К первым относятся жилые зоны, расположенные на площадках вторых террас, прилегающие к курьям. Вторыми участками являются приустьевые зоны современных долин ручьев, где на уровне дна наследуемых древних логов сохраняются массовые остатки мегафауны.

Северное приуралье, верхний палеолит, поздний неоплейстоцен, палеонтология, палеогеография, трасология

Короткий адрес: https://sciup.org/145146866

IDR: 145146866 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.2.027-037

Текст научной статьи Стоянка Кушеват и палеогеографический контекст начального заселения человеком Северного Приуралья

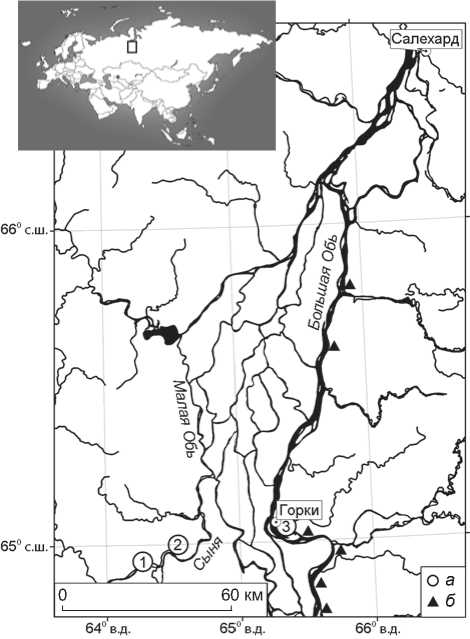

Принципиальная возможно сть проникновения человека в низовья Оби уже после раннезырянского оледенения (МИС 3) стала очевидной в результате четкого обоснования отсутствия на севере ЗападноСибирской равнины ледникового покрова начиная с ~50 тыс. л.н. [Астахов, 2020, с. 356–357]. Косвенным свидетельством позднеплейстоценовой колонизации региона первоначально являлся только немногочисленный археологический материал палеолитического облика, собранный в долине р. Войкар и на берегах проточного оз. Войкарский Сор [Косинская, Федорова, 1994, с. 36]. Позднее к нему добавились аналогичные находки с прирусловых отмелей правобережья нижней Оби, сопровождавшиеся массовыми остатками плейстоценовой фауны, иногда имеющими признаки антропогенного воздействия [Зольников и др., 2020; Зольников, Анойкин, Филатов и др.,

2021] (рис. 1). Среди них наибольший интерес представляют два фрагмента бивней со следами резки и скобления с прямыми УМС-датами ≥45 тыс. л.н. [Зольников, Анойкин, Рендю и др., 2021], возможно свидетельствующие о том, что древний человек мог присутствовать в приполярных районах долины Оби в период, соответствующий начальной стадии МИС 3. При этом стратифицированные комплексы, открытые сравнительно недавно в Нижнем Приобье (стоянки Луговское и Комудваны), согласно серии 14С- и УМС-дат, отно сятся к более позднему времени, в пределах МИС 2 [Зенин и др., 2006; Макаров и др., 2022]. Имеющиеся данные позволяют условно выделить в регионе два типа палеолитических индустрий – мелкопластинчатую, зафиксированную на стратифицированных памятниках, и более архаичную, галечную [Макаров и др., 2021], – что дает основание предполагать возможность как минимум двух этапов заселения этой территории в плейстоцене.

Рис. 1. Территория исследований.

а – местонахождения с археологическим материалом in situ (1 – Ям-Горт-4, 2 – Ун-Соим, 3 – Кушеват); б – пункты сбора фаунистического и археологического материала в поверхностном залегании.

Однако убедительных свидетельств присутствия человека на нижней Оби ранее последнего ледникового максимума (МИС 2) долгое время не существовало, т.к. материалы «архаического» облика найдены преимущественно в поверхностном залегании. Вместе с тем в двух разведочных шурфах на р. Сыня (левый приток Оби) в плейстоценовых отложениях были зафиксированы единичные арте факты [Зольников, Анойкин, Филатов и др., 2021] (рис. 1). На местонахождении Ун-Соим в субаэральных осадках найден обломок со сколами, залегавший рядом с мелким фрагментом трубчатой кости, для которой получены две УМС-даты – 34 228–32 372 (GV-3034) и 31 205– 30 920 (AAR-33844) л.н. На местонахождении Ям-Горт-4 в плейстоценовых отложениях обнаружена заготовка неустановленного орудия, оформленная разнонаправленными сколами [Там же]. Серия из четырех ОСЛ-дат, полученных в лаборатории Орхус-ского университета (Дания) по образцам из разреза, позволяет предполагать, что возраст вмещавшего артефакт грунта ~60 тыс. лет.

Более обоснованным предположение о начале заселения севера долины Оби уже на ранних этапах верхнего палеолита делают результаты исследования памятника Кушеват, открытого в 2020 г. [Там же]. Материалам, полученным на этом объекте в ходе работ последних лет, а также общим вопросам, связанным с проблемой пионерной колонизации региона древним человеком, и посвящена данная статья.

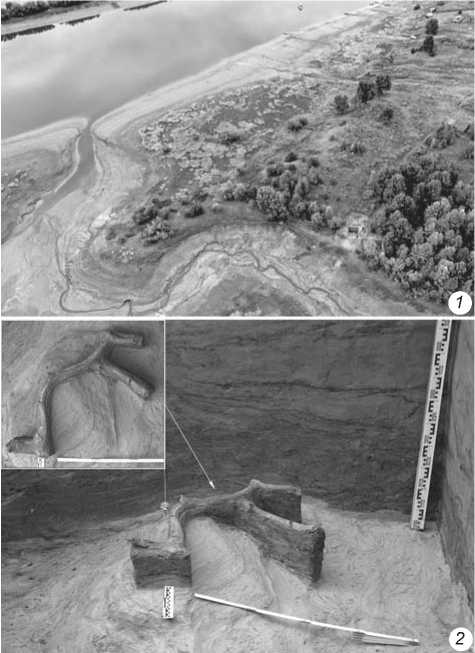

Стоянка Кушеват

Общие сведения. Памятник расположен на восточной окраине одноименного заброшенного поселка, находящегося в 5 км к востоку от пос. Горки, на правом берегу Кушеватской протоки Большой Оби (рис. 1). Стоянка приурочена к правому борту долины безымянного ручья, который, вместе с еще одним, впадает в Кушеватскую протоку, образуя курью – короткое широкое устье, заполняемое водой во время весенне-летнего паводка и практически пересыхающее в осенне-зимний период (рис. 2, 1 ). Первые шурфы были заложены на левом берегу курьи в 2019 г. [Зольников, Анойкин, Филатов и др., 2021]. В 2020 г. на правобережной отмели были найдены кость плейстоценового бизона и небольшой отщеп

Рис. 2. Вид на стоянку Кушеват сверху ( 1 ) и условия залегания рога северного оленя со следами антропогенного воздействия в раскопе 2 ( 2 ).

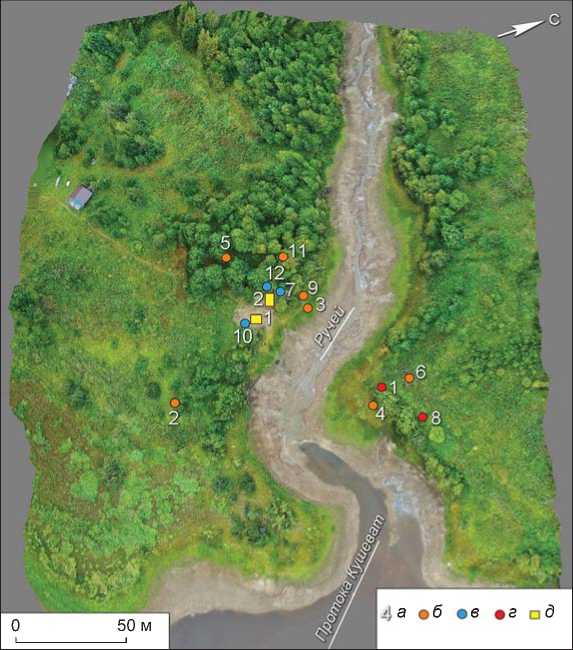

из светло-коричневого кремня. В дальнейшем работы продолжались уже на этом участке. В 2020–2021 гг. двумя раскопами и 14 шурфами на памятнике вскрыто 72 м2 (рис. 3). Максимальная глубина вскрытия дости-

Рис. 3. Ортофотоплан стоянки Кушеват с указанием участков раскопоч-ных работ.

а – номера шурфов и раскопов; б , в – шурфы 2020 г. с фаунистическим материалом ( б ) и без него ( в ); г – шурфы 2021 г. без фаунистического материала; д – раскопы 2021 г.

гала 3,7 м, до аллювиальных отложений Оби. Массовый фаунистический и единичный археологический материал был зафиксирован в слое, залегающем под подошвой субаэрального покрова и представленном овражно-балочными солифлюкционно-ру-чьевыми отложениями.

Стратиграфия. Принципиальный разрез отложений представляет сводную сложную стратиграфическую последовательность в раскопах 1 и 2, расположенных на расстоянии 5 м друг от друга. В разрезах вскрытых участков имеются многочисленные прислонения, врезки, об-лекания и фациальные замещения. Число слоев в разных зонах раскопов неодинаково, но тем не менее все они могут быть объединены в четыре стратиграфически выдержанные пачки, которые прослежены во всех сечениях (рис. 4).

Пачка I – покровно-субаэральная. Начинается с современной лесной почвы толщиной 0,1–0,3 м. Ниже залегает палево-бурый алеврит, иногда песчанистый, вплоть до алевропеска, участками с тонкомелкой слоистостью, параллельной склону. Генезис пачки – субаэральный покров с участием термокарстово-лужевых, эоловых, делювиальных, солифлюкцион-ных процессов. Залегание плащеобразное. Мощность варьирует от 0,2 до 0,7 м, в среднем 0,3–0,4 м.

Пачка II – оплывневая (велофлюксий, т.е. быстрый солифлюксий). Отложения представлены серым с буроватым оттенком алевритом, иногда с редкими «размазанными» песчаными полосами. В из-

Рис. 4. Северная стенка раскопа 2 с указанием основных пачек отложений.

ученных сечениях наблюдается до пяти-шести слоев, которые существенно варьируют по мощности от 2 м и более до выклинивания. В приподошвенной части слоев зафиксированы неровности нижних контактов с амплитудой до 1 м по вертикали, представляющие собой текстуры захвата подстилающих отложений и вовлечения их в жидко-грязевое течение. Общий генезис пачки – серия солифлюкционных сплывов быстропротекающего характера. Аналогичные сплывные отложения характерны для субарктических территорий и представляют собой узкие длинные выбросы разжиженной грязи в сотни метров длиной [Астахов, 2020, с. 47; Лаврушин и др., 2015, с. 20]. Пачка выполняет и запаковывает палеоложбину древней балки. Мощность от 0,4 до 2,7 м.

Пачка III – овражно-балочные отложения. Представлены двумя основными фациями: 1) песками ручьевого аллювия с мульдообразной и плоскопараллельной косой слоистостью; 2) солифлюкционными алевритами, которые являются грязевыми отложениями, медленно перемещавшимися в жидкотекучем состоянии и отлагавшимися в парагенезисе с косослойчатыми пе сками влекомого наноса балочного аллювия. В отличие от слоев пачки II, каждый из которых соответствует самостоятельному сплыв-ному событию, слои пачки III вряд ли могут быть однозначно расчленены на разновозрастные. Это обусловлено тем, что балочные отложения складываются из флювиальных и грязево-оплывневых прослоев, мульд, косых серий, фациально замещающих и срезающих друг друга. Общая мощность пачки от 2,2 м до полного выклинивания. В приподошвен-ной части зафиксирован фаунистический и археологический материал.

Пачка IV – аллювий Большой Оби. Хорошо промытые светло-серые мелко-среднезернистые пески с текстурами параллельной субгоризонтальной и косой тонко-мелкой слоистости, восходящей ряби течения. Генезис – типичный аллювий Оби. Подошва не вскрыта, но судя по пескам данной пачки, которые обнажаются на прирусловых отмелях Большой Оби на данном участке, ее мощность превышает 3–5 м. Отложения представляют собой аллювиальный ярус II надпойменной террасы Большой Оби.

Определения возраста. Возраст отложений памятника и время формирования костеносного горизонта определялись на основании с ерии ОСЛ-и УМС-дат, полученных в различных лабораториях как в России, так и за рубежом. Четыре образца для ОСЛ-датирования были отобраны из разных литологических подразделений в шурфе 7 (рис. 5). Пробоподготовка выполнена в лаборатории ОСЛ-датирования МГУ–ИГ РАН, датирование – в лаборатории Орхусского университета. Для кровли пачки IV (глубина 230 см) получена дата 57,9 ± 4,1 тыс. л.н.

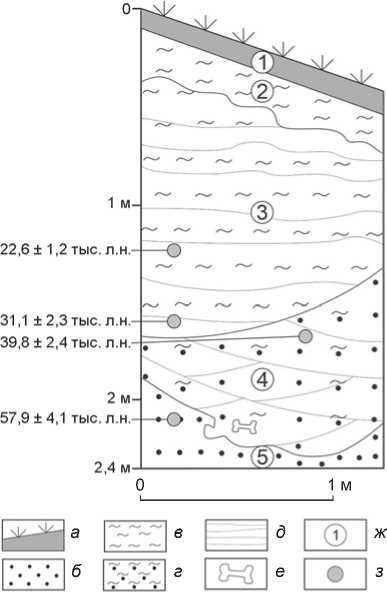

Рис. 5. Стратиграфический разрез северной стенки шурфа 7 (2020 г.).

а – современная почва; б – песок; в – алеврит; г – алевро-песок; д – слоистость; е – остатки палеофауны; ж – номера слоев; з – места отбора проб для ОСЛ-датирования.

(лаб. № 206186), что позволяет определить возраст кровли аллювия II надпойменной террасы Оби как ~60 тыс. лет. Дата 39,8 ± 2,4 тыс. л.н. (лаб. № 206187) для пачки III (глубина 185 см), включающей костеносный горизонт, отражает время накопления овражно-балочного аллювия на приустьевом участке курьи. Для приподошвенной части перекрывающей эти отложения пачки II (глубина 175 см) получена дата 31,1 ± 2,3 тыс. л.н. (лаб. № 206188), а для средней (глубина 130 см) – 22,6 ± 1,2 тыс. л.н. (лаб. № 206189). Они характеризуют время начала и дальнейшего течения процесса формирования субаэрального покрова II террасы. Следует отметить, что серия дат образует непрерывную последовательность без инверсий и достаточно точно отражает основные этапы формирования отложений II террасы Оби в районе памятника. С этой серией хорошо согласуются данные УМС-датирования фаунистического материала из ко стено сного горизонта в пачке III. Всего получено четыре даты в лабораториях УМС-датирования Орхусского университета (AAR) и в ЦКП «УМС НГУ–ННЦ» (GV). Они калиброваны в программе OxCal, v. 4.4.4. по калибровочной кривой IntCal20 [Muscheler et al., 2020] с достоверностью результатов 95,4 %. Для рога северного оле- ня со следами антропогенного воздействия получены две близкие даты – 40,1 ± 0,7 (GV-3112) и 38,1 ± ± 0,9 (AAR-33845) тыс. л.н. Несколько более молодой возраст показали другой фрагмент рога оленя и обломок трубчатой кости мамонта – 29,7 ± 0,4 (AAR-33846) и 32,1 ± 0,6 (AAR-33847) тыс. лет соответственно. Таким образом, можно констатировать, что время формирования скопления остатков животных в литологической пачке III 40–30 тыс. л.н.

Фаунистический материал. Костеносный горизонт на памятнике залегает в подошве пачки III на глубине от 1,5 до 3,5 м, в зависимости от конкретного участка. Его мощность в среднем составляет 0,20–0,25 м. Анализ полученных разрезов показывает, что костеносный слой протягивается узкой (до 10 м шириной) лентой вдоль правого борта Ку-шеватской курьи, а его общая площадь не превышает 1000 м2.

Зафиксировано 130 экз. ко стных остатков, в т.ч. 53 экз., определимых до вида (определения выполнены С.К. Васильевым). Более половины из них принадлежит северному оленю ( Rangifer tarandus ) и представлено костями конечностей, шейного отдела и фрагментами черепа, включая рога. Второй по численности группой (11 экз.) являются остатки мамонта ( Mammuthus primigenius ): шейные позвонки, плюсневые кости, фрагменты бивня. В незначительном количестве зафиксированы ребра шерстистого носорога ( Coelodonta antiquitatis ) и бизона ( Bison bison ). Единичными находками представлены овцебык ( Ovibos moschatus ), лошадь ( Equus sp.), волк ( Canis lupus ) и заяц ( Lepus tanaiticus ). Следует отметить, что преобладание в фаунистиче ских материалах костей северного оленя отличает Кушеват от стоянок ЗападноСибирской равнины, относящихся к поздним стадиям верхнего палеолита, таких как Луговское, Комудваны, Шестаково и др., где доминируют остатки мамонта, составляя до 95 % коллекции [Деревянко и др., 2003, с. 120–127; Зенин и др., 2006; Макаров и др., 2022].

Данные антракологического анализа. В костеносном горизонте наряду с остатками фауны найдено более десяти кусков угля, размер и состояние которых позволяли провести их антракологический анализ. Было отобрано 11 образцов размером от 2 × 4 до 3 × 14 мм. С помощью микроскопа Axio Imager D2 и бинокуляра Stemi 508 с камерой AxioCam HRc 5 (Carl Zeiss) изучены макроскопические признаки поперечного, тангенциального и радиального срезов древесных углей в отраженном свете. Определение видовой принадлежности проводилось путем сопоставления диагностических структур с ключами атласа «Анатомия древесины растений России» [Benkova, Schweingruber, 2004].

В ходе анализа установлено, что шесть образцов относятся к лиственным породам (Dicotyledones sp.), без более детального определения, четыре принадлежат сосне обыкновенной (Pinus sylvestris L.) и один – березе повислой (Betula pendula Roth). Все виды древесных растений соответствуют лесообразующим породам северной тайги. Поэтому можно сделать вывод, что антракологический анализ не показал принципиальных отличий природных условий, существовавших во время формирования на памятнике костеносного горизонта, от современных.

Археологический материал. В костеносном горизонте в раскопе 2 найдены небольшой фрагмент скола из серой окремненной сланцевой породы (рис. 6, 1 ) и мелкий, сильно истощенный нуклеус, сохранивший прямую ударную площадку, с которой в продольном направлении производились снятия удлиненных сколов прямоугольных очертаний (рис. 6, 2 ). В качестве сырья использовалась небольшая галька окремненной осадочной породы темно-серого цвета. Стоит отметить, что в отложениях, вмещавших предметы, практически не встречается какой-либо обломочный материал. Единственным его источником являются маломощные линзы дресвы, как правило включающие очень мелкие слабоокатанные обломки сланцев, гранитов и кварца.

Данные трасологического анализа. При анализе фаунистических материалов на двух рогах северного оленя отмечены признаки антропогенного воздействия. На находке из шурфа 12 зафиксирована серия глубоких линейных следов, свидетельствующих о намеренном резании рогового материала на одном из участков предмета [Зольников, Анойкин, Филатов и др., 2021].

В 2021 г. в раскопе 2 был обнаружен еще один рог, более крупный, со стоящий из не скольких фрагментов (см. рис. 2, 2 ). На них фиксируются ярко выраженные, часто очень хорошей сохранно сти и до статочно глубокие насечки преимущественно V-образной формы в профиле (рис. 7). В большинстве случаев желобок в центральной части глубже, чем на периферии, насечки непротяженные и локализованы на участках фрагментации рога, что позволяет интерпретировать их как следы рубки острым орудием. Близкие по морфологии и локализации следы были зафиксированы на рогах оленей с ряда верхнепалеолитических стоянок Восточной Европы и Сибири [Волков, Васильев, 2017, рис. 2, a , d ; Mazza et al., 2022, fig. 18]. Показательно отсутствие боковых отро стков и раскалывание рога на крупные фрагменты, что может быть связано с намеренным получением заготовок определенного размера [Tapia et al., 2018, fig. 4]. Это, а также ровные края обломанных частей и наличие выразительных следов-насечек на периферии позволяют говорить о целенаправленном раскалывании данного рога человеком.

Рис. 6. Скол ( 1 ) и нуклеус ( 2 ) со стоянки Кушеват. а – фотография; б – рисунок

Рис. 7. Фрагменты рога северного оленя из раскопа 2 и макрофото следов рубки на них. Увеличение: 1 , а , б , в – соответственно ×16, ×12,5 и ×12,5; 2 , а , б – соответственно ×16 и ×8; 3 , а – ×32; 4 , а – ×8.

Дискуссия

Материалы памятника Кушеват и результаты датирования, выполненного несколькими методами и в разных лабораториях, дают основание предполагать, что здесь фиксируется этап пионерного заселения данных территорий человеком. К сожалению, крайне скудный набор артефактов не позволяет определить параметры материальной культуры первопоселенцев хотя бы в общих чертах. Исходя из палеогеографи- ческой ситуации на памятнике, которая реконструируется на основе многочисленных геологических разрезов, можно утверждать следующее. Костеносный горизонт, содержащий свидетельства присутствия здесь человека, связан с овражно-балочными отложениями древнего лога, запечатанного маломощным субаэральным покровом. Очевидно, что стоянка древнего человека располагалась не в логу, а была приурочена к площадке II надпойменной террасы. Вместе с тем она не могла быть и на большом удалении от раскопанного участка, по скольку в костеносном горизонте сохранились достаточно крупные фрагменты углей, которые разрушились бы при длительной транспортировке. Такая локализация основного места обитания рядом с зоной концентрации остатков фауны (куда периодически мог попадать и археологический материал), но на более высоком гипсометрическом уровне не является чем-то необычным и хорошо проиллюстрирована недавними открытиями на стоянке Волчья Грива [Leshchinskiy, Zenin, Bukharova, 2021].

Для большинства палеолитических памятников Западной Сибири характерна приуроченность к местонахождениям остатков мегафауны, формирование которых, как правило, не связано напрямую с деятельностью человека. В условиях дефицита качественного каменного сырья костный материал зачастую являлся единственной альтернативой. При этом датирование верхнеплейстоценовых фаунистических остатков с нижней Оби и анализ их видового состава позволяют утверждать, что на протяжении второй половины позднего неоплейстоцена фауна здесь фактически оставалась неизменной [Зольников, Анойкин, Рен-дю и др., 2021].

Следует отметить, что первая половина верхнего палеолита (55–25 тыс. л.н.) в целом характеризуется климатическими обстановками, достаточно комфортными для существования древнего человека в приполярной зоне [Первоначальное заселение…, 2014, с. 428]. Анализ численности бизона и мамонта Сибирской Арктики в интервале, доступном для радиоуглеродного датирования, показывает, что оптимальные условия для их обитания были зде сь ~45–35 тыс. л.н. [Никольский, Питулько, 2015]. Поскольку в эпоху, соответствующую МИС 3, Уральский хребет не являлся непреодолимым барьером для миграций древних людей [Зольников и др., 2020], представляется вполне возможным рассматривать обитателей северо-восточной окраины Во сточноЕвропейской равнины в качестве потенциальных участников инициального заселения Зауралья. Согласно имеющимся данным, первое проникновение человека в бассейн нижней Печоры произошло ок. 40 тыс. л.н. [Павлов, 2015]. Соответственно, геолого-геоморфологические особенности стоянок этого времени в Северном Предуралье могут рассматриваться в качестве аналогов палеогеографических условий существования человека на территории Нижнего Приобья в плейстоцене.

По имеющимся данным [Первоначальное заселение…, 2014, с. 143], стоянки начала верхнего палеолита в Предуралье приурочены к приустьевым участкам крупных логов, что также характерно для памятников того же периода в центральных районах Восточно-Европейской равнины, тогда как более поздние палеолитические стоянки расположены преимущественно в центральных частях излучин рек. На приустьевых участках древних логов, как правило, наблюдаются курьи – заливы, глубоко врезающиеся в берег большой современной реки. В этой связи особый интерес представляет Мамонтовая Курья – самый северный и с амый древний на сегодняшний день памятник начала верхнего палеолита в Приуралье, расположенный на левом берегу р. Усы (приток р. Печоры). Его возраст, согласно серии 14С- и ОСЛ-дат, 35–40 тыс. лет [Там же]. На памятнике найдено 123 экз. ко стных остатков в основном мамонта, а также лошади, северного оленя и волка. Археологический материал представлен скреблом, двояковыпуклым бифасом и мамонтовым бивнем с насечками антропогенного происхождения [Svendsen, Pavlov, 2003]. Все находки залегали в песчано-гравийных отложениях мощностью до 1,4 м, локализованных в древнем широком коротком логе и перекрытых шестиметровой толщей аллювия «большой реки» [Первоначальное заселение…, 2014, с. 105]. Сама палеолитическая стоянка, видимо, располагалась на плоской водораздельной поверхности вблизи лога. Отметим, что аналогичные палеоврезы разной глубины и ширины характерны для Нижнего Приобья [Зольников, Анойкин, Рендю и др., 2021]. Часть из них маркируется современными короткими долинами притоков крупных рек и суходольными логами, к устьям которых приурочены локальные скопления остатков мегафауны и единичные арте факты. При сравнении материалов Мамонтовой Курьи и Кушевата видно, что эти объекты близки практически по всем параметрам.

Схожая геолого-геоморфологическая ситуация наблюдается и на стоянке Бызовая. Памятник также расположен в устье крупной балки, прорезающей обрывистый берег р. Печоры. Здесь найдено ~300 артефактов верхне- и среднепалеолитического облика, более 4 000 костей животных (98 % принадлежит мамонту). Они залегали в песчано-гравийно-галечных отложениях, которые двухметровым слоем выстилают днище древнего лога [Павлов, 2015] и перекрыты субаэральными осадками нескольких генераций общей мощностью до 10 м. Культуросодержащие отложения сформированы серией смывов, о чем свидетельствует разброс 24 радиоуглеродных дат, полученных по кости, с основным интервалом ~34-28 тыс. л.н. [Там же].

В отличие от Мамонтовой Курьи и Бызовой, являющихся яркими примерами палеолитических местонахождений на «кладбищах» мамонтов, Заозерье представляет собой собственно стоянку древних охотников с тремя приочажными скоплениями культурных остатков, по всей видимости маркирующих жилые площадки. Памятник расположен на левом берегу р. Чусовой (приток р. Камы), на мысу, ограниченном крупными оврагами. Предполагаемая площадь стоянки >2,5 тыс. м2 [Павлов, 2009]. Культурный слой толщиной до 45 см залегает под лессовым покровом мощностью 2,5-3,5 м и связан со средней частью брянской палеопочвы. В нем найдено ~1500 экз. остатков фауны, из которых >80 % определимых принадлежит лошади. Археологический материал (~1800 экз.) включает наряду со сколами и единичными подпризматическими нуклеусами представительную коллекцию верхнепалеолитических орудий (бифасы, скребки, резцы и др.) и изделия из кости. По результатам радиоуглеродного датирования возраст культурного слоя 33-35 тыс. лет, согласно ОСЛ-дате - ок. 40 тыс. лет [Там же].

К ранней поре верхнего палеолита также относится верхний культурный горизонт памятника Гар-чи I, который расположен на правом берегу р. Камы в пределах выровненной площадки, ограниченной широкими логами [Павлов, 2011]. Предполагаемая площадь стоянки >2 000 м2. Культурный слой мощностью ~20 см залегает на глубине 2 м и приурочен к палеопочве. Его возраст, согласно имеющимся УМС- и ОСЛ-датам, ~33 тыс. лет. Почти все определимые остатки фауны принадлежат лошади и северному оленю. Археологическая коллекция составляет ок. 9 000 артефактов (включая подъемный материал), отнесенных к костенковско-стрелецкой культуре верхнего палеолита. Считается, что памятник представляет собой неоднократно посещавшуюся охотничью стоянку с полным производственным циклом изготовления орудий [Там же].

Таким образом, памятники начала верхнего палеолита на севере Печорской низменности приурочены преимущественно к курьям, т.е. к затопляемым в весенние паводки устьям широких логов, по которым протекают ручьи и мелкие речки - притоки больших рек Предуралья. Имеющиеся материалы свидетельствуют о том, что эти лога являлись «кладбищами» крупных стадных млекопитающих и посещались древним человеком для разделки туш животных, а также сбора костного сырья; сами же стоянки располагались на близлежащих выровненных поверхностях.

Формирование таких скоплений остатков мегафауны, локализованных в широких коротких палеоложбинах, на Русской равнине связывают с эпизодами экстремального равнинного селевого осадконакопления, при котором высокая динамичность селевых потоков максимально проявлялась в приустьевых частях балок [Лаврушин и др., 2015, с. 15]. Таким образом, эти формы рельефа могли быть как естественными убежищами от непогоды для крупных млекопитающих, так и природными ловушками при продолжительных ливнях. Животные могли гибнуть не только из-за селей, но и в результате излияний высокоплотностных потоков плывунов из латеральных частей лессово-почвенного покрова, распространявшихся на пологие борта древних балок. На севере региона в условиях Субарктики при потеплениях климата значительную роль играл очаговый процесс склоновой денудации «байджерахового типа», которая проявляется на крутых склонах южной экспозиции, сложенных льдонасыщенными породами. При таянии подземного льда и мерзлых пород возникали мощные потоки разжиженной алевритовой массы, привлекавшей (литофагия), но и губившей животных.

Заключение

На основе проанализированных геоархеологических данных по Северному Приуралью можно сделать вывод о том, что на этих территориях памятники верхнего палеолита связаны, как правило, с крупными скоплениями остатков палеофауны, приуроченными к устьевым частям древних балок/логов, которые представлены в современном рельефе наследующими им курьями. При этом археологические объекты состоят, вероятнее всего, из двух участков, имеющих разные локацию, хозяйственное назначение и материальное сопровождение. К первым отно сятся жилые и хозяйственные зоны, расположенные на выровненных площадках вторых террас, непосредственно прилегающих к курьям. Они могут иметь большую площадь и значительную мощность культуросодержащих отложений, сохранять следы жилых конструкций и очагов, а также содержать массовый археологический материал, отражающий несколько стадий обработки каменного и органического сырья. Вторыми участками являются приустьевые зоны современных долин ручьев и речек, где на уровне дна наследуемых древних логов находятся скопления остатков крупных стадных млекопитающих, погибших в убежищах-ловушках. Кости могут нести следы антропогенного воздействия и сопровождаться редкими артефактами, связанными с деятельностью по разделке туш животных и добы- чей рога, бивня и других органических материалов. Участки первого типа представлены такими стоянками, как Заозерье и Гарчи I, второго – местонахождениями Мамонтовая Курья, Бызовая и Кушеват. Оба типа есть, например, на памятнике Луговское, где на высоком борту лога найден массовый археологический материал, а ниже расположен обводненный участок со скоплением остатков палеофауны, в котором зафиксированы отдельные артефакты и следы охоты/разделки туш (фрагменты вкладышевого наконечника в позвонке мамонта) [Зенин и др., 2006; Макаров и др., 2021]. Обнаружение возможных поселенческих зон при установлении наличия на объекте «промыслового» участка зачастую затруднено геоморфологической ситуацией (например, на Мамонтовой Курье или Кушевате), т.к. мощность отложений, перекрывающих культурные слои на участке стоянки, зависит от локальных геолого-геоморфологических условий, а также от соотношения процессов эолово-делювиальной аккумуляции и денудации. Она может колебаться от одного до более десяти метров.

Исходя из результатов работ последних лет на памятнике Кушеват, можно заключить, что здесь фиксируется несомненный факт присутствия на данной территории человека ранее 30 тыс. л.н. и это, возможно, соответствует инициальной фазе заселения севера долины Оби. Общая геоморфологическая ситуация на объекте и ее сравнение с данными по другим стоянкам Северного Приуралья позволяют предполагать наличие здесь наряду с единичными артефактами в пределах древнего лога поселенческого комплекса с более массовым археологическим материалом, залегающего на площадке II террасы Оби и перекрытого мощной (до 10 м) пачкой субаэральных отложений.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 22-17-00140).

Список литературы Стоянка Кушеват и палеогеографический контекст начального заселения человеком Северного Приуралья

- Астахов В.И. Четвертичная геология суши: учеб. пособие. – СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2020. – 440 с.

- Волков П.В., Васильев С.К. Находки остатков мегафауны со следами воздействия палеолитического человека на юго-востоке Западно-Сибирской равнины // Вестн. Ново-сиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2017. – Т. 16. – № 7: Археология и этнография. – С. 66–73.

- Деревянко А.П., Молодин В.И., Зенин В.Н., Лещинский С.В., Мащенко Е.Н. Позднепалеолитическое местонахождение Шестаково. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. – 168 с.

- Зенин В.Н., Лещинский С.В., Золотарев К.В., Грутес П.М., Надо М.-Х. Геоархеология и особенности материальной культуры палеолитического местонахождения Луговское // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2006. – № 1. – С. 41–53.

- Зольников И.Д., Анойкин А.А., Макаров С.С., Постнов А.В., Резвый А.С., Глушкова Н.В., Бычков Д.А., Тупахин Д.С., Выборнов А.В. О возможных путях миграций человека на территорию Нижнего Приобья в каменном веке // Stratum Plus. – 2020. – № 1. – С. 137–146.

- Зольников И.Д., Анойкин А.А., Рендю У., Филатов Е.А., Макаров С.С., Резвый А.С., Постнов А.В., Брусницына А.Г., Васильев А.В., Выборнов А.В., Аржанников М.А., Зоткина Л.В. Человек и мамонтовая фауна на севере Оби в позднем неоплейстоцене // Stratum plus. – 2021. – № 1. – С. 39–56.

- Зольников И.Д., Анойкин А.А., Филатов Е.А., Выборнов А.В., Васильев А.В., Постнов А.В., Зоткина Л.В. Новые данные о заселении долины нижней Оби в позднем неоплейстоцене // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2021. – Т. 49, № 1. – С. 9–20.

- Косинская Л.Л., Федорова Н.В. Археологическая карта Ямало-Ненецкого автономного округа. – Екатеринбург: УрО РАН, 1994. – 113 с.

- Лаврушин Ю.А., Бессуднов А.Н., Спиридонова Е.А., Кураленко Н.П., Недумов Р.И., Холмовой Г.В. Палеозоологические катастрофы в позднем палеолите центра Восточной Европы (основы седиментолого-палеозоологической кнцепции возникновения кладбищ мамонтов). – М.: ГЕОС, 2015. – 88 с.

- Макаров С.С., Зольников И.Д., Анойкин А.А., Резвый А.С., Постнов А.В., Выборнов А.В. Освоение Нижнего Приобья в позднем плейстоцене по археологическим данным // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2021. – Т. 20. – № 5: Археология и этнография. – С. 43–54.

- Макаров С.С., Зольников И.Д., Резвый А.С., Анойкин А.А., Зенин В.Н., Лещинский С.В., Васильев А.В.

- Стоянка финального палеолита Комудваны в долине нижней Оби: геоморфология, палеонтология, археология // Археология, этнология и антропология Евразии. – 2022. – Т. 50, № 1. – С. 29–38.

- Никольский П.А., Питулько В.В. Временная динамика численности бизонов Западной Берингии в позднем плейстоцене и начале голоцена // Фундаментальные проблемы квартера, итоги изучения и основные направления дальнейших исследований. – Иркутск: Ин-т географии СО РАН, 2015. – С. 335–336.

- Павлов П.Ю. Стоянка Заозерье – памятник начальной поры верхнего палеолита на северо-востоке Европы // РА. – 2009. – № 1. – С. 5–17.

- Павлов П.Ю. Стоянка Гарчи I – памятник костенковско-стрелецкой культуры на Верхней Каме (Северный Урал) // Археол. вести. – 2011. – Вып. 16. – С. 19–28.

- Павлов П.Ю. О первоначальном заселении севера Урала // Урал. истор. вестн. – 2015. – № 2. – С. 50–60.

- Первоначальное заселение Арктики человеком в условиях меняющейся природной среды: атлас-монография. – М.: ГЕОС, 2014. – 517 с.

- Benkova V.E., Schweingruber F.H. Anatomy of Russian woods = Бенькова В.Е., Швейнгрубер Ф.Х. Анатомия древесины растений России. – Bern: Haupt, 2004. – 465 p. (на англ. и рус. яз.).

- Leshchinskiy S.V., Zenin V.N., Bukharova O.V. The Volchia Griva mammoth site as a key area for geoarchaeological research of human movements in the Late Paleolithic of the West Siberian Plain // Quat. Int. – 2021. – Vol. 587/588. – P. 368–383.

- Mazza P.P.A., Stefaniak K., Capalbo C., Cyrek K., Czyzewski Ł., Kotowski A., Orłowska J., Marciszak A., Ratajczak-Skrzatek U., Savorelli A., Sudoł-Procyk M. Taphonomic analysis of the MIS 4–3 (Late Pleistocene) faunal assemblage of Biśnik Cave, Southern Poland: Signs of a humangenerated depot of naturally shed cervid antlers? // Quat. Int. – 2022. – Vol. 633. – P. 52–79. – URL: https://doi.org/10.1016/j.quaint.2021.10.008.

- Muscheler R., Adolphi F., Heaton T.J., Ramsey C.B., Svensson A., Plicht J., van der, Reimer P.J. Testing and improving the IntCal20 calibration curve with independent records // Radiocarbon. – 2020. – Vol. 62, iss. 4. – P. 1079–1094.

- Svendsen J.I., Pavlov P. Mamontovaya Kurya: an enigmatic, nearly 40 000 years old Paleolithic site in the Russian Arctic // The Chronology of the Aurignacian and of the Transtional Technocomplexes / eds. J. Zilhão, F. d’Errico. – Lisboa: UISPP, 2003. – P. 109–120.

- Tapia J., Alvarez-Fernandez E., Cueto M., Portero R., Becares J., Jorda-Pardo J.F. Bone industry of the Lower Magdalenian in Cantabrian Spain: The square-section antler points of El Cierro Cave // Quat. Int. – 2018. – Vol. 472. – P. 13–22.