Стоянка-мастерская Хаджох-2 - памятник среднего палеолита на Северо-Западном Кавказе

Автор: Дороничева Е.В., Недомолкин А.Г., Мурый А.А., Кулькова М.А., Сапелко Т.В., Носевич Е.С.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 1 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

В работе приводятся результаты комплексного исследования многослойного среднепалеолитического памятника Хаджох-2 на Северо-Западном Кавказе. Стоянка находится на месторождении высококачественного шаханского кремня. За пять лет раскопано ок. 33 м2 площади памятника, изучены отложения мощностью более 6 м. На стоянке выделено десять литологических слоев и четыре культурных. Основное внимание было сосредоточено на нижних культурных слоях 6 и 7, наиболее насыщенных артефактами. В результате проведенных исследований установлено, что в период накопления осадков этих слоев стоянка располагалась на пойменной террасе правобережья р. Средний Хаджох (правый приток р. Белой). Образование террасы датируется рубежом среднего и позднего плейстоцена, следовательно, памятник не древнее начала позднего плейстоцена, 130-120 тыс. л.н. Судя по данным спорово-пыльцевого анализа, во время формирования слоев 6 и 7 в районе стоянки преобладал холодный и сухой климат, условия были близки к субальпийским и альпийским лугам. Изучение артефактов из этих слоев позволяет заключить, что здесь представлены остатки мастерских, расположенных непосредственно на выходах высококачественного кремня. В обеих коллекциях преобладают предметы первичного расщепления: нуклеусы, сколы, мелкие осколки. Среди орудий доминируют незавершенные бифасиальные формы. В целом материалы памятника Хаджох-2 наиболее близки к индустриям восточного микока, представленным на Мезмайской, Баракаевской, Монашеской и Ильской стоянках Северного Кавказа.

Палеолит, мастерская, каменные индустрии, кавказ

Короткий адрес: https://sciup.org/145145851

IDR: 145145851 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.1.016-026

Текст научной статьи Стоянка-мастерская Хаджох-2 - памятник среднего палеолита на Северо-Западном Кавказе

Стоянки на месторождениях сырья позволяют получить много новых данных не только о его использовании и транспортировке, но и об организации стоянок разных типов, мобильности и стратегиях жизнеобеспечения древнего человека [Щелинский, 2005; Нехо-рошев, 1999, с. 29–32; Коваленко, Кетрару, 2010; Матюхин, 2010; Федюнин, 2011; Neruda, Nerudová, 2010; Gopher, Barkai, 2011; Dawson et al., 2012]. До недавнего времени на Северо-Западном Кавказе было известно десять многослойных стратифицированных памятников среднего палеолита: Ильская I, II, пещеры Монашеская, Баракаевская, Аутлевская, Мезмайская, Матузка, Даховская, Губский навес № 1, Баранаха-4 (рис. 1). По мнению большинства исследователей, они отно сятся к особой культурной традиции – восточному микоку, а аналогии им прослеживаются в материалах Центральной и Восточной Европы [Голованова, 1993; Golovanova et al., 1998; Lioubine, 1998; Golovanova, 2015]. Согласно современным данным, эта традиция появилась на Северо-Западном Кавказе ок. 70 тыс. л.н. и существовала вплоть до конца среднего палеолита в данном регионе (ок. 40 тыс. л.н.). В ходе разведочных работ 2007–2014 гг. были обнаружены новые стоянки открытого типа на месторождениях сырья Бесленеевская-1, Хаджох-2, -3.

В данной статье представлены результаты комплексных исследований на многослойном памятнике Хаджох-2. Он находится в Закубанье (рис. 1), на правом берегу р. Средний Хаджох (долина р. Белой). Относительная высота стоянки ок. 60 м, абсолютная – 503–507 м; координаты: 44°18’46,9’’ с.ш., 40°14’30,2’’ в.д. Памятник был открыт Е.В. Дорони-чевой в 2008 г. За пять лет (2009–2010, 2013–2015 гг.)

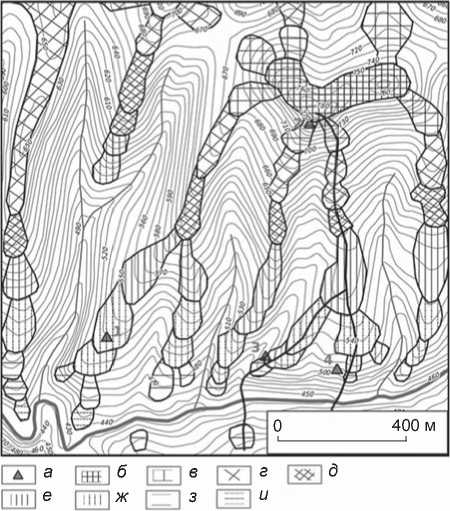

Рис. 1. Расположение памятников Северо-Западного Кавказа, упоминающихся в статье. а – стоянки открытого типа; б – пещеры.

1–4 – Среднехаджохская, Шаханская, Хаджох-2, -3; 5–8 – Баракаев-ская, Монашеская, Аутлевская, Губский навес № 1; 9 – Мезмайская пещера, 10 – пещера Матузка.

I 8 700

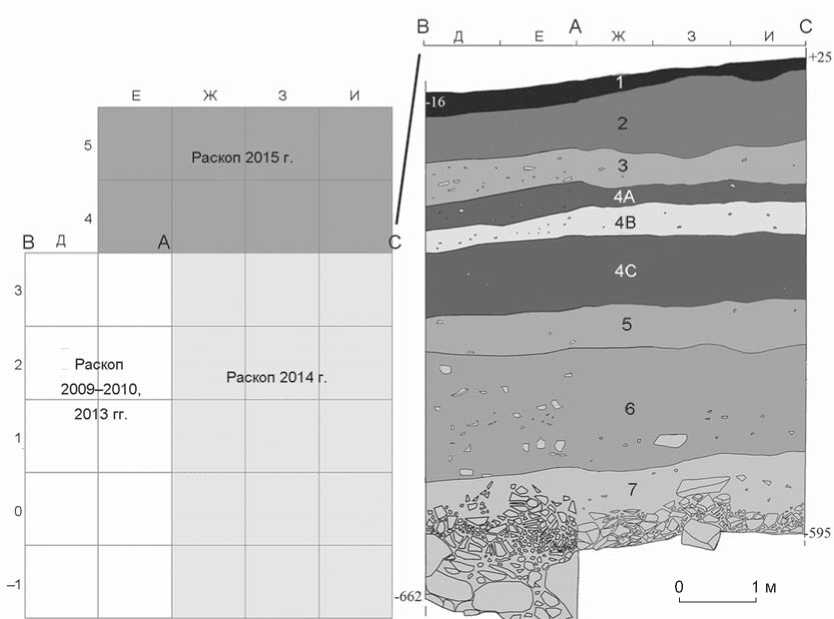

Рис. 2. План раскопа ( 1 ) и разрез ( 2 ; описание см. в тексте) на памятнике Хаджох-2.

Рис. 3. Структурно-геоморфологическая схема района стоянки Хаджох-2.

а – стоянки; б–и – геоморфологические уровни: б – шаханский, в – махошевский, г – раннекурджипский, д – позднекурджипский, е – раннехаджохский, ж – позднехаджохский, з – вюшатский, и – майкопский.

раскопок изучены отложения мощностью более 6 м на площади 33 м2 (рис. 2). Наиболее насыщенными артефактами оказались два нижних культурных слоя 6 и 7. На описании этих материалов сосредоточена представленная работа.

Результаты геолого-геоморфологических исследований

Геолого-геоморфологические исследования в районе долины р. Средний Хаджох показали, что территория сложена юрскими и меловыми отложениями [Го су-дарственная геологическая карта…, 2004]. Согласно схеме С.А. Несмеянова [1999, c. 177] и полевым наблюдениям А.А. Мурого (2014 г.), терраса, на которой расположена стоянка Хаджох-2, предварительно сопоставляется с позднехаджохским геоморфологическим уровнем (рис. 3). Из-за нечеткой морфологической выраженности террасовых образований в этом районе можно предположить приуроченность стоянки не только к концу позднехаджохского эрозионно-аккумулятивного цикла, но и к самому началу последовавшего за ним ранневюшатского. Хаджохский геоморфологический уровень датируется поздним периодом среднего плейстоцена. Время формирова- ния террасы, на которой расположена стоянка, может предварительно оцениваться как рубеж среднего и позднего плейстоцена, по современным данным это ок. 130 тыс. л.н. [Палеоклиматы..., 2009, c. 4].

Стратиграфия

На стоянке выделено десять литологических слоев (см. рис. 2, 2 ).

Слой 1. Гумусированная супесь черного цвета, без включений. Контакт с нижележащим слоем нечеткий. Мощность 15–20 см.

Слой 2. Бежевый суглинок с многочисленными включениями мелких корродированных песчаниковых галек. Мощность 50–80 см.

Слой 3. Светло-коричневый суглинок с большим количеством кусков сильно корродированного известняка. Мощность 40–60 см.

Слой 4А. Суглинок темно-коричневый, плотный, с многочисленными включениями разложившегося известняка. Контакт с нижележащим слоем нечеткий. Мощность 20–30 см.

Слой 4В. Суглинок светло-бежевого цвета, плотный, с большим количеством разложившегося известняка и единичными корродированными гальками песчаника. Мощность 30–50 см.

Слой 4С. Суглинок серо-коричневый, плотный, с единичными включениями корродированного известняка. Контакт с нижележащим слоем нечеткий. Мощность 60–80 см. Встречены кости степного зубра ( Bison priscus , определение Ю.Н. Спасовского).

Слои 1–4С залегают с небольшим наклоном к бровке террасы.

Слой 5. Суглинок рыже-серого цвета, песчанистый, с немногочисленными мелкими и средними корродированными обломками песчаника и известняка. Кровля и подошва слоя залегают относительно горизонтально по направлению к тыловому шву террасы. Мощность 40–60 см.

Слой 6. Светло-коричневый суглинок с многочисленными мелкими, средними и единичными крупными обломками пе счаника и известняка. Мощность 160–190 см. Встречено несколько неопределимых костей.

Слой 7. Рыжеватый суглинок со средними, крупными обломками известняка и глыбами, количество которых резко увеличивается в нижней части. Слой залегает с наклоном к бровке террасы. Мощно сть до 200 см.

Слой 8. Бурый суглинок с многочисленными мелкими и крупными глыбами известняка. Видимая мощность ок. 200 см. Залегает на цоколе (?).

В слоях 2, 5 и 8 артефакты не обнаружены. В слоях 1, 3, 4В найдены единичные мелкие кремневые из- делия в переотложенном состоянии. Слои 4А, 4С, 6 и 7 достаточно насыщены каменными орудиями, которые датируются средним палеолитом. Для этих слоев не исключен незначительный плоскостной смыв в пределах террасы.

Палинологические данные

Проанализировано 15 образцов из слоев 7 и 6. Техническая обработка проводилась по усовершенствованной стандартной методике [Гричук, 1940; Berglund, Ralska-Jasiewiczowa, 1986; Сапелко, 2014]. Все образцы оказались сильно карбонатными.

Во всех образцах из слоя 7 преобладает пыльца трав: Asteraceae, Chenopodiaceae, Cichoreaceae, Po-lygonaceae, Rosaceae, Linaceae, Rubiaceae, Cyperaceae и др. Встречается пыльца Polygonum, Geranium . Из древесных пород представлена преимущественно береза; немногочисленные пыльцевые зерна сосны в основном рваные и мятые. Значительно содержание фитолитов и углей. В нижней части отмечено уменьшение количества фитолитов и появление фаунистических остатков.

В слое 6 пыльца древесных пород исчезает совсем. Встречается пыльца трав: Asteraceae и Rosaceae. Отмечены пыльцевые зерна Geranium, споры папоротника. Насыщенность фитолитами меньше, чем в слое 7. В нижней части их количество уменьшается, присутствуют остатки фауны.

По результатам проведенного анализа выводы о характере растительности делать некорректно из-за низкого содержания пыльцы. Возможно, неблагоприятные условия для фоссилизации пыльцевых зерен связаны с холодным и сухим климатом. Природная обстановка была лучше в период накопления слоя 7. Вероятно, в это время произрастала древесная растительность, которая исчезла в период формирования слоя 6. Распространение представителей семейства льновых, также исчезнувших к слою 6, может свидетельствовать в пользу более теплого, но сухого климата во время накопления слоя 7. Обычно льны обитают в горных степях, на субальпийских и альпийских лугах [Зернов, 2006, с. 365–366].

Каменное сырье

В долине р. Средний Хаджох обнаружено пять месторождений кремня (Шахан-1–5). Они не являются коренными, а представляют кремень во вторичном залегании в глинах. Кремневые конкреции происходят из разрушенного яруса оксфорд-киммериджских (верхняя юра) известняков. Одной из важных характеристик этого сырья являются размеры желваков, длина которых может достигать 90 см (единичные случаи), но в основном составляет 20–40 см. Стоянка Хаджох-2 расположена непосредственно на выходе кремня – месторождении Шахан-4. В лаборатории геохимии окружающей среды им. А.Е. Ферсмана (Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена) М.А. Кульковой были проведены петрографические и геохимические анализы кремня из месторождений и со стоянки. Использовалась стандартная методика [Дороничева, Кулькова, 2016].

Согласно данным петрографического анализа, кремень из месторождений Шахан-1 и -2 состоит преимущественно из кварца с включением жеод халцедона. В со став входит значительное количество кремневых скелетов морских организмов (раковин, спикул), встречаются отдельные зерна оливина. Кремень из месторождений Шахан-3 и -5 несколько больше насыщен органогенными включениями и менее лимотизирован. Кремень из месторождения Шахан-4 наиболее обогащен кремневыми скелетами морских организмов, особенно спикулами губок. Рентгеноспектральный флуоресцентный анализ образцов на приборе «Спектроскан МАКС» показал повышенное содержание комплекса таких микроэлементов, как P 2 O 5 , Y, Zr, Ni, MnO.

Согласно результатам исследования каменного инвентаря со стоянки Хаджох-2, 99 % изделий сделано из кремня месторождения Шахан-4 (КР-9/10), на выходах которого она расположена. Исключение составляют два скола – из песчаника (слой 6) и кремня месторождения Мешоко (слой 7), удаленного от стоянки на расстояние ~6–7 км. В обоих слоях найдено несколько кварцитовых, песчаниковых и известняковых галек. Все эти породы встречаются в современном галечнике р. Средний Хаджох.

Описание каменной индустрии

Слой 6. Обнаружено 1 639 предметов (табл. 1). Все хорошей сохранно сти (не побиты и не окатаны). Бóльшая часть находок покрыта белой патиной, 25 экз. – известняковым натеком. Единичные изделия (7 экз.) обожжены.

Нуклевидные фрагменты (43 экз.) представляют собой куски кремня (2–10 см), имеющие на отдельных участках поверхностей негативы снятий. Вероятно, большая часть из них – обломки ядрищ.

Среди нуклеусов преобладают односторонние одноплощадочные (рис. 4, 4–7 ) – 14 из 20 экз. Их размеры средние (4–8 см). Ударные площадки оформлялись одним, реже двумя крупными сколами, у двух нуклеусов они подправлены серией мелких снятий. Расщепление осуществлялось преимущественно в одном направлении со слабовыпуклых поверхностей. Конвергентные негативы снятий единичны (рис. 4, 6 ). Углы ударных площадок 70–80°.

Двух- и трехплощадочные (рис. 4, 8 ) нуклеусы единичны (по 3 экз.), поровну представлены одно-и двусторонние варианты встречного и ортогонального скалывания. Ударные площадки этих ядрищ оформлялись преимущественно крупными сколами.

Сколы составляют треть коллекции (табл. 2). Большинство фрагментированы. Выделены девять технических сколов подправки ударной площадки (рис. 4, 1 ). Более половины сколов (54 %) имеют участки желвачной корки. Первичные и полупервичные отщепы составляют 20 %. У 15 % сколов корочные ударные площадки. Отщепы с негативами сколов, снятых в том же направлении, что и сам отщеп, составляют 59 %, чаще негативы параллельны. Сколы с ортогональной (4,7 %) и встречной (10 %) огранкой немногочисленны. Ударные площадки преимущественно гладкие,

Таблица 1. Общий состав коллекции со стоянки Хаджох-2

|

Категория |

Слой 6 |

Слой 7 |

||

|

Кол-во |

% |

Кол-во |

% |

|

|

Нуклеусы/нуклевидные фрагменты |

20/43 |

3,9 |

55/94 |

8,2 |

|

Расколотые желваки |

49 |

3,0 |

73 |

4,0 |

|

Мелкие осколки |

664 |

40,5 |

440 |

24,2 |

|

Чешуйки |

301 |

18,4 |

233 |

12,8 |

|

Технические сколы |

9 |

0,5 |

19 |

1,1 |

|

Пластины/пластинчатые сколы |

0/35 |

2,2 |

1/33 |

1,9 |

|

Отщепы |

502 |

30,6 |

839 |

46,2 |

|

Орудия на кусках |

2 |

0,1 |

2 |

0,1 |

|

Орудия на сколах |

10 |

0,6 |

20 |

1,1 |

|

Гальки |

4 |

0,2 |

8 |

0,4 |

|

Всего |

1 639 |

100 |

1 817 |

100 |

10 11

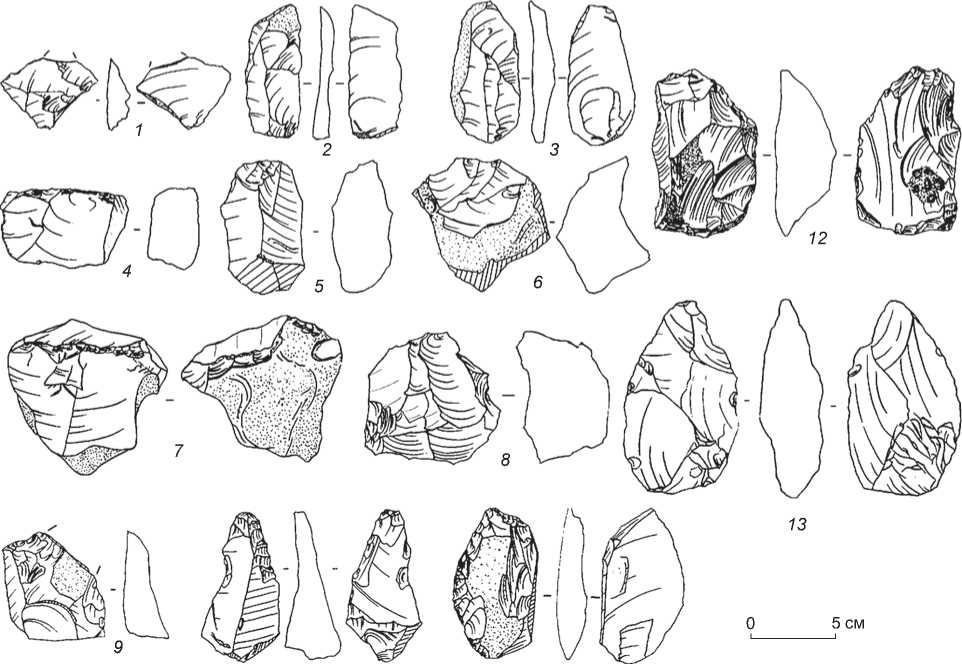

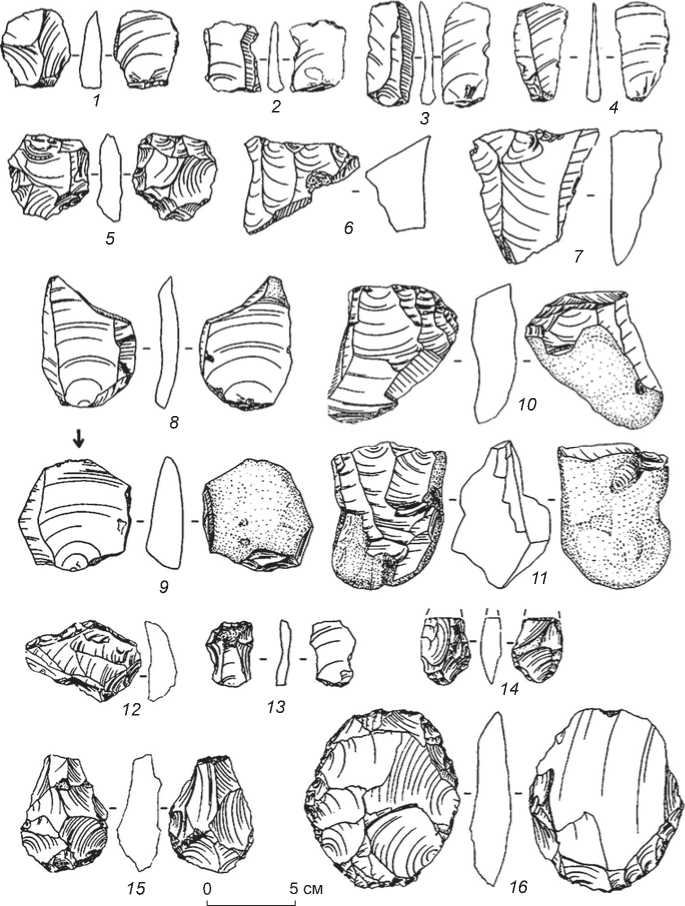

Рис. 4. Каменный инвентарь из слоя 6.

1 – технический скол; 2 , 3 – пластинчатые сколы; 4–8 – нуклеусы; 9 – фрагмент скребла; 10–13 – орудия.

точечные составляют 19,5 %, ретушированные – 2,6, двухгранные – 2,8 % (табл. 2). В коллекции выделено только 35 (6,4 %) пластинчатых сколов (рис. 4, 2, 3 ), имеющих однонаправленную огранку. Настоящие пластины отсутствуют.

В слое 6 обнаружено только 12 орудий. Скребла на сколах (3 экз.) представлены обломками (рис. 4, 9 ). Бифасиальные орудия оформлялись на сколах (3 экз.) и кусках сырья (2 экз.). Среди них два частично бифа-сиальных: конвергентное орудие (рис. 4, 10 ) и скребло с утонченными обушком и бугорковой частью скола (рис. 4, 11 ). Бифасиальное скребло с обушком, близкое типу бокштайн (рис. 4, 12 ), указывает на принадлежность комплекса слоя 6 к кругу микокских индустрий Центральной и Восточной Европы. Незавершенные бифасиальные конвергентные орудия (2 экз.) близки маленьким подтреугольным бифасам, которые также характерны для восточного микока (рис. 4, 13 ). Кроме названных форм, были выделены скребок на отщепе, два скола с чешуйчатой ретушью и фрагмент орудия.

Некоторые заключения о технике расщепления можно сделать на о сновании анализа нуклеусов (20 экз.) и сколов (546 экз.). Для коллекции также ха- рактерно наличие нуклевидных фрагментов (43 экз.), обломков кремневых желвачков (49 экз.) и большого количества мелких неопределимых о сколков (664 экз.). Многочисленность отходов расщепления свидетельствует о том, что оно осуществлялось непосредственно на стоянке. Большинство сколов (54 %) имеют участки желвачной корки, у 15 % сколов – корочные ударные площадки.

Подготовка нуклеуса заключалась в основном в подправке ударной площадки крупными сколами. Гладкие площадки у сколов составляют 60,1 %. Скалывание производилось преимущественно в одном направлении со слабовыпуклых поверхностей. Преобладают односторонние одноплощадочные нуклеусы и отщепы с негативами сколов, снятых в том же направлении, что и сам отщеп. Данная техника расщепления не была ориентирована на получение пластин. Настоящие пластины отсутствуют, пластинчатые сколы малочисленны.

Многоплощадочные нуклеусы, вероятно, отражают разные стадии их редукции. Переоформление ядрищ производилось путем встречного и ортогонального скалывания. Количество нуклеусов и сколов

Таблица 2. Характеристика ударных площадок сколов

|

Группы сколов |

Всего |

Гладкие |

Точечные |

Двухгранные |

Ретуширован-ные |

Корочные |

Поврежденные |

|

Первичные (100 % корка) |

54/68 |

15/19 |

7/9 |

–/1 |

–/1 |

15/26 |

17/12 |

|

Полупервичные (50–99 % корка): |

|||||||

|

с однонаправленными негативами |

40/84 |

21/56 |

9/4 |

– |

–/1 |

5/11 |

5/12 |

|

с продольно-поперечными |

3/13 |

1/7 |

1/– |

– |

– |

1/5 |

–/1 |

|

со встречными |

5/8 |

2/4 |

1/– |

– |

– |

2/4 |

– |

|

с неопределимыми негативами |

8/10 |

4/3 |

1/– |

– |

– |

1/3 |

2/4 |

|

Отщепы с коркой (0–49 % корка): |

|||||||

|

с однонаправленными негативами |

113/220 |

55/111 |

11/21 |

2/2 |

–/3 |

17/36 |

28/47 |

|

с продольно-поперечными |

16/15 |

10/9 |

4/2 |

–/1 |

– |

–/2 |

2/1 |

|

со встречными |

36/20 |

20/7 |

5/3 |

1/– |

– |

7/8 |

2/2 |

|

с неопределимой огранкой |

18/45 |

7/11 |

3/3 |

1/– |

– |

4/2 |

3/29 |

|

Отщепы: |

|||||||

|

с однонаправленными негативами |

162/261 |

72/133 |

29/20 |

6/18 |

8/7 |

3/4 |

54/79 |

|

с продольно-поперечными |

7/6 |

6/4 |

– |

– |

– |

– |

1/2 |

|

с поперечными |

–/3 |

–/2 |

–/1 |

– |

– |

– |

– |

|

со встречными |

14/18 |

10/8 |

2/6 |

– |

– |

–/3 |

2/1 |

|

с неопределимыми негативами |

26/66 |

3/14 |

1/1 |

– |

– |

1/2 |

21/49 |

|

Леваллуазские сколы с однонаправленными |

|||||||

|

негативами |

–/2 |

– |

– |

– |

–/2 |

– |

– |

|

Пластины с однонаправленными негативами |

–/1 |

–/1 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Пластинчатые сколы с однонаправленными |

|||||||

|

негативами |

35/33 |

16/18 |

3/2 |

1/1 |

2/2 |

4/– |

9/10 |

|

Технические сколы |

9/19 |

6/9 |

3/3 |

– |

– |

–/3 |

1/4 |

|

Всего |

546/892 |

248/416 |

80/75 |

11/23 |

10/16 |

60/109 |

147/253 |

Примечание. Перед косой чертой данные для слоя 6, после нее – для слоя 7.

с продольно-поперечной и встречной огранкой невелико. Большая доля сколов с коркой, преобладание одноплощадочных нуклеусов и малочисленность многоплощадочных указывают на то, что редукционные циклы были короткими: с одной ударной площадки обычно снималось лишь несколько сколов, а срабатывание ядрищ в основном завершалось на стадии одноплощадочного скалывания, после чего нуклеус выбрасывался. В археологических контекстах среднего палеолита эта особенность обычно является отражением обилия сырья. Стоянка Хаджох-2 расположена на выходах кремня. Отмеченные характеристики материалов, а также немногочисленность орудий, часть из которых – незавершенные бифасиальные формы, позволяют заключить, что в слое 6 сохранились остатки мастерской на выходах кремневого сырья, куда древние люди неоднократно приходили на протяжении периода формирования слоя.

Слой 7. Коллекция включает 1 817 предметов (см. табл. 1). Сохранность хорошая (не окатаны, не побиты). Часть находок не патинирована (15 %). Боль- шинство предметов (75 %) покрыто белой патиной, многие – только с одной стороны. На 5 экз. известняковый натек. Несколько артефактов (13 экз.) обожжены.

Среди нуклеусов преобладают односторонние одноплощадочные (рис. 5, 6, 7, 11 ) – 34 из 55 экз. Ударные площадки оформлялись одним, в единичных случаях двумя крупными сколами. У восьми нуклеусов они подправлены серией мелких снятий (рис. 5, 10 ). Расщепление осуществлялось в одном направлении со слабовыпуклых поверхностей. Углы ударных площадок 70–80°. Особенно интересен ремонтаж одностороннего одноплощадочного нуклеуса (рис. 5, 9 ) и ле-валлуазского скола (рис. 5, 8 ), которые были найдены в соседних квадратах. Ударная площадка нуклеуса подправлена мелкими снятиями, угол скалывания 78°. На поверхности расщепления сохранились негативы двух параллельных сколов. Площадка скола ретушированная, выпуклая.

Представлены также односторонние двух-, трехи четырехплощадочные нуклеусы (соответственно восемь, три и один). Реже производилась утилизация

Рис. 5. Каменный инвентарь из слоя 7.

1 , 2 , 4 – сколы; 3 – пластина; 5–7 , 9–11 – нуклеусы; 8 – леваллуазский скол, апплицирующийся с нуклеусом ( 9 ); 12–16 – орудия.

ядрищ с двух (5 экз.) или более (3 экз.) сторон. Представлены встречная и ортогональная системы снятий. Ударные площадки преимущественно гладкие. Сильно сработанный нуклеус (45 × 48 × 14 мм) формально может быть определен как дисковидный (рис. 5, 5 ), однако в контексте данной техники расщепления – как двусторонний многоплощадочный, остаточный.

Сколы составляют почти половину (49 %) коллекции (см. табл. 2). Большинство фрагментированы. Выделены технические сколы (19 экз.) подправки ударных площадок. Более половины сколов (54 %) имеют участки корки. Многочисленны полупервичные (12,9 %) и первичные (7,6 %) отщепы. У 17 % сколов корочные ударные площадки. Преобладают отщепы с негативами сколов, снятых в том же направлении, что и сам отщеп (64 %), как правило, негативы параллельны (рис. 5, 2). Сколы со встречной (5,2 %) и продольнопоперечной (3,5 %) огранкой малочисленны, а с бессистемной (рис. 5, 1) – единичны. Два скола определены как леваллуазские (рис. 5, 8) с однонаправленными негативами и фасетированными ударными площадками. Преобладают гладкие (65 %) ударные площадки, точечные составляют 11,8 %, двухгранные – 3,6, ретушированные – 2,6 %. Выделены только одна пластина (рис. 5, 3) и 33 (3,8 %) пластинчатых скола (рис. 5, 4) с однонаправленной огранкой.

В слое 7 найдено 22 орудия. Преобладают незавершенные бифасиальные формы (12 экз.). Среди них следует отметить изделие, которое можно определить как овальный бифас или бифасиальное скребло (рис. 5, 16 ), и орудие, близкое небольшим треугольным бифасам, характерным для микокских индустрий (рис. 5, 15 ). Также показательно присутствие фрагментов листовидных бифасов (3 экз.; рис. 5, 14 ). Среди скребел (7 экз.) выделены продольные (3 экз.), угловатые (2 экз.), поперечное (рис. 5, 12 ), диагональное и высокой формы. Также имеются три скребка (рис. 5, 13 ) на отщепах.

Все характеристики материалов свидетельствуют о том, что расщепление кремня производилось непосредственно на стоянке. Многочисленны отходы производства: мелкие неопределимые осколки (24,2 %), нуклевидные фрагменты (5,2 %), обломки расколотых желвачков (4,0 %). Большая часть находок имеет участки желвачной корки, у многих сколов корочные ударные площадки. Наличие большого количества нуклевидных фрагментов объясняется тем, что при обилии сырья нуклеусы не использовались до предела и при браке выбрасывались на начальных стадиях расщепления.

Техника подготовки нуклеуса основывалась преимущественно на подправке ударной площадки крупными сколами. У большинства сколов гладкие площадки, тщательно подправленные единичны (6,2 %). Скалывание осуществлялось в одном направлении со слабовыпуклых поверхностей. Преобладают односторонние одноплощадочные нуклеусы (61,2 %) и отще-пы с негативами сколов, снятых в том же направлении, что и сами отщепы. Переоформление ядрищ производилось путем встречного и ортогонального скалывания. Сколы с продольно-поперечной и встречной огранкой немногочисленны.

В целом технология расщепления аналогична описанной по материалам слоя 6. Некоторые отличия (напр., наличие в слое 7 двух отщепов леваллуа и одной настоящей пластины), по-видимому, объясняются лишь несколько бóльшей представительностью коллекции из слоя 7. Отмеченные характеристики материалов этого слоя, а также присутствие незавершенных бифасиальных орудий позволяют говорить об использовании стоянки во время формирования слоя 7 как мастерской на выходах сырья.

Выводы

Результаты комплексного изучения памятника Хад-жох-2 позволяют сделать предварительные реконструкции палеорельефа и палеоклимата. В период формирования слоев 6 и 7 стоянка располагалась на пойменной террасе правобережья р. Средний

Хаджох. Образование террасы датируется рубежом среднего и позднего плейстоцена, следовательно, Хаджох-2 не древнее начала позднего плейстоцена, 130–120 тыс. л.н. По данным спорово-пыльцевого анализа, в это время в районе стоянки преобладал холодный и сухой климат, условия были близки к субальпийским и альпийским лугам. Подобный климат реконструирован по материалам нижнего слоя 3 в Мезмайской пещере [Golovanova et al., 1998], возраст которого ок. 70 тыс. лет [Golovanova, 2015]. Возможно, слои 6 и 7 стоянки Хаджох-2 также можно коррелировать с одним из похолоданий в конце МИС 5 или с началом МИС 4.

Анализ каменного инвентаря показывает, что в слоях 6 и 7 стоянки Хаджох-2 представлены остатки мастерских, расположенных непосредственно на выходах высококачественного кремня. В обеих коллекциях преобладают предметы первичного расщепления: нуклеусы (3,9 и 8,2 %), сколы (33,3 и 49,2 %), мелкие осколки (40,5 и 24,2 %). Бóльшая часть находок имеет желвачную корку. Техника подготовки нуклеуса основывалась на подправке ударной площадки крупными сколами, тщательно оформленные площадки единичны. Скалывание осуществлялось в одном направлении со слабовыпуклых поверхностей. Преобладают односторонние одноплощадочные нуклеусы (70 и 61,2 %). Переоформление ядрищ производилось преимущественно путем встречного и ортогонального скалывания. На сколах доминирует параллельная огранка. Выделена серия пластинчатых отще-пов. По методике Ф. Борда [Bordes, 1953], в слое 7 к леваллуазским относятся 33 пластинчатых скола, пластина и два скола леваллуа, IL = 4,0. Технику расщепления можно определить как непластинчатую и нелеваллуазскую. В слое 6 к леваллуазским относятся 35 пластинчатых сколов, IL = 6,4, что, согласно методике Ф. Борда, говорит о присутствии леваллуа, но, тем не менее, индустрия не может быть названа леваллуазской (необходимо более 20).

В целом техника расщепления на стоянке Хад-жох-2 близка к таковой в Мезмайской пещере (нижние слои 3 и 2В-4). В первую очередь это находит отражение в нуклеусах. В Мезмайской пещере также преобладает скалывание в одном направлении со слабовыпуклых поверхностей. Процент пластинчатых сколов не очень высокий. Индексы леваллуа низкие: 3,6 в слое 3 и 3,0 в слое 2В-4. Однако индекс подправленных площадок в Мезмайской пещере выше, он близок этому показателю в Баракаевской пещере (табл. 3).

Орудия в слоях 6 и 7 представлены преимущественно незавершенными бифасиальными формами. На основании технико-типологических показателей коллекции можно заключить, что материалы нижних слоев стоянки-мастерской Хаджох-2 наиболее близки к индустриям восточного микока на Мезмайской [Golovanova

Табл ица 3. Процентное соотношение основных категорий каменного инвентаря и технические индексы*

|

ф

£ f ai ® |

1- S 5 g ¥ £ о ГО -Q СО О го 5 g CL % о |

В том числе ** |

|||||||||

|

Стоянка |

- 1 ^ о о |

T |

о О |

о |

(D т X S S о |

± S 050 н 05 05 СТС |

с О |

_1 |

(D го |

||

|

Хаджох-2: |

|||||||||||

|

слой 6 |

3,9 |

3,0 |

40,5 |

18,4 |

33,3 |

54,0 |

1,6 |

6,4 |

0,7 |

6,4 |

5,4 |

|

слой 7 |

8,2 |

4,0 |

24,2 |

12,8 |

49,2 |

54,0 |

2,1 |

3,8 |

1,2 |

4,0 |

6,2 |

|

Мезмайская пещера *** : |

|||||||||||

|

слой 3 |

1,8 |

0,1 |

25,4 |

40,6 |

13,0 |

26,0 |

4,0 |

3,6 |

18,6 |

3,6 |

19,0 |

|

слой 2В-4 |

3,4 |

0 |

24,7 |

25,9 |

26,0 |

17,0 |

9,0 |

3,0 |

20,0 |

3,0 |

22,2 |

|

Баракаевская пещера, |

|||||||||||

|

слой 2 |

0,3 |

3,7 |

1,8–6,2 |

24,4 |

|||||||

|

Монашеская пещера: |

|||||||||||

|

слой 4 |

1,2 |

7,1 |

13,1 |

73,7 |

4,6 |

4,2 |

53,0 |

||||

|

слой 3А, горизонт 3 |

0,9 |

4,3 |

16,7 |

75,8 |

7,8 |

2,3 |

48,5 |

||||

|

» горизонт 2 |

0,5 |

3,3 |

22,5 |

71,4 |

6,1 |

2,3 |

43,9 |

||||

|

» горизонт 1 |

0,5 |

1,9 |

9,2 |

84,7 |

3,7 |

3,7 |

37,5 |

||||

|

слой 2 |

1,4 |

1,1 |

6,4 |

87,5 |

5,0 |

3,6 |

49,3 |

||||

*Составлено по данным Е.В. Дороничевой, а также по: [Беляева, 1999, с. 71, табл. 2.; Любин, 1989, с. 84–87].

**Процент от общего числа сколов.

***Коллекция 1987–2001 гг.

et al., 1998; Golovanova, 2015], Баракаевской [Любин, Аутлев, 1994], Монашеской [Любин, 1977, c. 144–173; 1989; Беляева, 1999, c. 71–143] и Ильской [Shchelinskii, 1998] стоянках (бифасиальное скребло, близкое типу бокштайн, фрагменты незавершенных листовидных форм и подтреугольных бифасов).

Шаханские месторождения кремня, на одном из которых расположена стоянка Хаджох-2, были своеобразной «кремненосной провинцией», откуда кремень доставлялся на другие стоянки Северо-Западного Кавказа. Проведенные анализы каменного сырья показывают, что кремень из шаханских месторождений в среднем палеолите поступал в Мезмайскую пещеру (30–40 км на юго-запад) и пещеру Матузка (ок. 30–40 км на юго-западо-запад). Причем данные по Мезмайской стоянке, где он выделен во всех среднепалеолитических слоях (70–40 тыс. л.н.), свидетельствуют о том, что шаханские месторождения использовались на протяжении всего периода заселения этого региона неандертальцами [Дороничева, Кулькова, 2016; Doronicheva, Kulkova, Shackley, 2016].

Сравнение материалов нижних слоев стоянки Хад-жох-2 и Мезмайской пещеры (табл. 3) показывает ряд различий. В пещере доли нуклеусов и сколов меньше, а процент технических сколов выше. Это, видимо, связано с ограниченным количеством сырья, его максимальным использованием, что нашло отражение в переоформлении и максимальной утилизации нуклеусов. В то же время в Мезмайской пещере существенно больше орудий и чешуек, что, возможно, указывает на оформление и подправку изделий на стоянке. Подобное соотношение основных категорий инвентаря позволяет реконструировать в Мезмайской пещере стоянки активного обитания с использованием разнообразных орудий и ограниченным первичным расщеплением, а на памятнике Хаджох-2 – стоянки-мастерские по первичному расщеплению и оформлению заготовок бифасиальных орудий.

При сравнении рассматриваемой коллекции с материалами стоянок-мастерских активного обитания в Губском ущелье [Любин, Аутлев, 1994; Беляева, 1999], также расположенных на месторождении кремня, можно отметить, что в Монашеской и Барака-евской пещерах процент нуклеусов ниже, а орудий выше, чем на стоянке Хаджох-2 (табл. 3). Технические показатели в Монашеской пещере выше, сам памятник более поздний [Golovanova, 2015]. Важной чертой стоянок-мастерских активного обитания является по-лисырьевая база индустрий. Приносное сырье представлено преимущественно орудиями [Беляева, 1999, с. 72]. На стоянке Хаджох-2 99 % изделий изготовлено из кремня, на выходах которого она расположена.

Стоянка Хаджох-2 функционировала достаточно длительное время. Как показывают наши исследования, материалы слоев 7, 6 и 4А представляют мастерские. Слой 4С является остатками стоянки, где не только изготавливали орудия, но и разделывали охотничью добычу (подробно про слои 4А и 4С см.: [Дороничева и др., 2016]). Дальнейшие исследования позволят более детально сопоставлять этапы жизнедеятельности древнего человека на стоянке Хаджох-2 и других памятниках, а также изучать хозяйственную вариабельность стоянок, стратегии жизнеобеспечения и мобильность, наличие культурных связей и обмена в среднем палеолите Северо-Западного Кавказа.

Работа выполнена на средства гранта Российского гуманитарного научного фонда (проект № 14-31-01209а2).

Список литературы Стоянка-мастерская Хаджох-2 - памятник среднего палеолита на Северо-Западном Кавказе

- Беляева Е.В. Мустьерский мир Губского ущелья (Северный Кавказ). -СПб.: Петербург. Востоковедение, 1999. -212 с.

- Голованова Л.В. Об истории одной мустьерской культуры на Северном Кавказе//Вторая Кубанская археологическая конференция: тез. докл. -Краснодар, 1993. -С. 24-27.

- Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1: 200 000: Серия Кавказская, лист L-37-XXXV (Майкоп): Объяснительная записка/сост. С.Г. Корсаков, И.Н. Семенуха, Е.В. Белуженко, В.И. Черных, Г.Р. Тузиков, И.И. Греков, В.Н. Токарев, М.Г. Дергачева, В.В. Соколов. -2-е изд. -СПб.: ВСЕГЕИ, 2004. -311 с.

- Гричук В.П. Методика обработки осадочных пород, бедных органическими остатками, для целей пыльцевого анализа//Проблемы физической географии. -1940. -Вып. 8. -С. 53-58.

- Дороничева Е.В., Кулькова М.А. Изучение каменного сырья в палеолите: методы и результаты//РА. -2016. -Вып. 2. -С. 5-18.