Стоянка сибирских первопроходцев на Карачинском острове (Нижнее Притоболье)

Автор: Матвеева Н.П., Якимов А.С., Ларина Н.С., Агафонов Л.И.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

В целях верификации летописных данных о зимовке отряда Ермака на Карачинском острове в пойме р. Тобол (Западная Сибирь) экспедицией Тюменского университета проведены раскопки землянки на этом месте. Выявлена срубная постройка, состоявшая из двух помещений. От сруба сохранились три-четыре нижних венца. Жилище функционировало недолго, т.к. пространство вокруг него не было освоено, количество бытового мусора и кухонных отбросов незначительное. Найдены русская гончарная керамика, точило, керамический скребок, шлаки и куски металла. Линзы прокала и угля в нижней части заполнения, обожженные участки на бревнах срубов свидетельствуют о том, что постройка горела. После пожара она была отремонтирована. Методом AMS в лаборатории Университета Аризоны (США) по целлюлозе из двух образцов древесины постройка датирована серединой XVII в. Выявлены особенности в распределении и содержании химических элементов в погребенной и современной почвах, указывающие на интенсивное использование острова для содержания скота в предшествующее строительству время и ремесленные занятия обитателей по ремонту инвентаря и вооружения. В целом археологические наблюдения позволяют заключить, что это было зимовье другой группы первопроходцев. Оно функционировало в период начального этапа российского освоения Сибири и использовалось, скорее всего, двухкратно. Разведками на местности не удалось выявить других построек этого времени. Результаты исследования свидетельствуют в пользу версии Р.Г. Скрынникова о двухмесячном походе казаков от Строгановских городков до столицы Сибирского ханства без зимовки. Такой ход военной кампании представляется наиболее тактически оправданным в условиях слабого сопротивления татарских сил, раздробленных вследствие участия войска Маметкула в набеге на Приуралье.

Присоединение сибири к России, стоянка первопроходцев, зимовье, срубная землянка, металлообработка, погребенная почва, химические элементы

Короткий адрес: https://sciup.org/145145846

IDR: 145145846 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.1.108-116

Текст научной статьи Стоянка сибирских первопроходцев на Карачинском острове (Нижнее Притоболье)

Великая эпопея присоединения Сибири, и в частности поход казаков из Строгановских вотчин до Каш-лыка, в источниках отражена весьма скудно. Доказано, что «Сибирские летописи» выражают интересы определенных групп, ряд событий явно вымышлен [Дергачева-Скоп, 1965, с. 17; Ромодановская, 2002, с. 242]. Поэтому они отличаются большим разбросом количественных данных об экспедиции, например, достоверно неизвестны ни сроки (от трех до шести лет), ни численность (от 300 до 7 000 чел.), ни маршрут отряда, описываемый противоречиво, с указанием разных рек и перевалов [Скрынников, 1986, с. 151–153, 249–250]. По скольку письменных сведений недостаточно, другой способ верификации исторических событий видим в обнаружении мест, с ними связанных, а также в их комплексном исследовании. На сегодняшний день локализованы только два пункта Сибирского похода: столица Сибирского юрта Кашлык (позднее – Искер), где найдены свидетельства пребывания казацкой дружины [Могильников, 2004, c. 117], и Чимги-Тура со сгоревшими постройками татарского периода XVI–XVII вв. [Рафикова, 2011, с. 14; Матвеева, Алиева, 2014]. Но определить, где и сколько раз зимовали казаки, не удалось.

Анализ фактографической базы Сибирского похода мы считали целесообразным начать с проверки наиболее обоснованной версии Р.Г. Скрыннико-ва [1986, с. 215, 241–246], по которой с отправления из Чусовского городка до взятия Кашлыка прошло два месяца, а также с обследования Карачинского острова (рис. 1) как самого перспективного места в плане обнаружения археологических следов сражения или стоянки [Матвеева, Аношко, 2014]. Согласно Ремезовской летописи, городок мурзы Карачи был занят за два месяца до штурма засеки на Чувашском мысу [Сибирские летописи…, 2008, с. 417, 420]. В ходе боя здесь были захвачены «богатства», скот, пленен царевич [Там же, с. 197]. По одной версии [Сергеев, 1959], дружина Ермака провела в городке Карачи почти год, по другой (Р.С. Скрынникова,

С.Г. Пархимовича) – все зимовки Сибирского похода из-за малой площади крепости в Искере. По мнению Р.Г. Скрынникова, одна зимовка в Карачином городке была после Пелымского похода в 1583 г. [1986, с. 241, 244]. С.Г. Пархимович предполагал, что в начале похода здесь зимовала дружина Ермака, а в конце – отряд Семена Болховского [1984]. Есть источники, в которых зимовка в данном месте не упоминается, например, Румянцевский летописец: «…и улус Ка-рачин взяша, и множе ство богатства приобретоша и внесоша в струги свои» [Полное собрание…, 1987, с. 33], Строгановская летопись: «…брань сотвориша с Карачею, думчим царевым, та же взяша улус его в нем царев мед и богатство царское взяша в струги своя»; то же говорит Погодинский летописец [Сибирские летописи…, 2008, с. 20–21, 277].

Для установления фактов боя и зимовки отряда казаков экспедицией Тюменского университета в 2014 г. проводились археологические изыскания. Место сражения было найдено по локализации картечи от пищальных ружей на юго-восточном берегу острова (рис. 2) [Матвеева, Нагибин, 2014, с. 31]. Для исследования землянки, зафиксированной в 1983 г., был заложен раскоп.

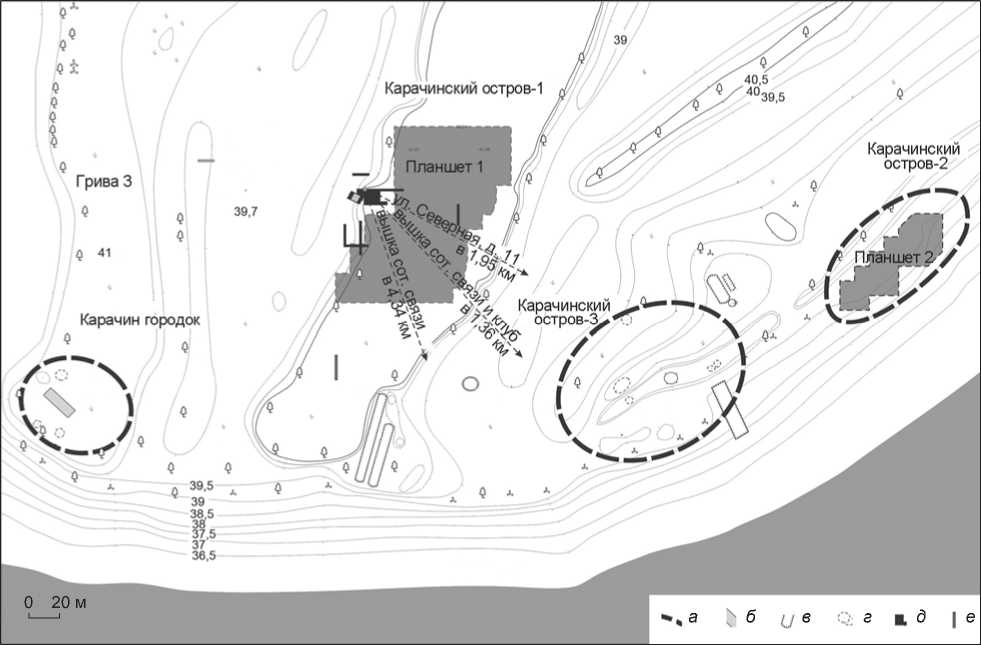

Рис. 1. Расположение участка работ.

Рис. 2. Ситуационный план района исследований.

а – границы памятников; б – раскопы С.Г. Пархимовича; в – антропогенные нарушения; г – землянки; д – раскоп 2014 г. Тюменской эрхеологической экспедиции (Тюм. АЭ); е – поисковые траншеи 2014 г. Тюм. АЭ.

Объект исследования. Археологический памятник расположен в 1 км к западу от с. Карачина Тобольского р-на Тюменской обл., на незатопляемой гриве в пойме правого берега р. Тобол, в 30 км выше по течению от г. Тобольска (координаты: 58°01’20,8’’ с.ш.; 68°08’42,8’’ в.д.). Он открыт шурфовкой С.Г. Пархи-мовича, которому местные жители рассказали о распаханных землянках Ермака внутри дуги Карачинского озера, но им самим в 1982–1983 гг. был исследован Ка-рачин городок – поселение XVIII в. из наземных жилищ в 240 м к юго-западу от нашего объекта (рис. 2) [Пархимович, 1985, с. 236].

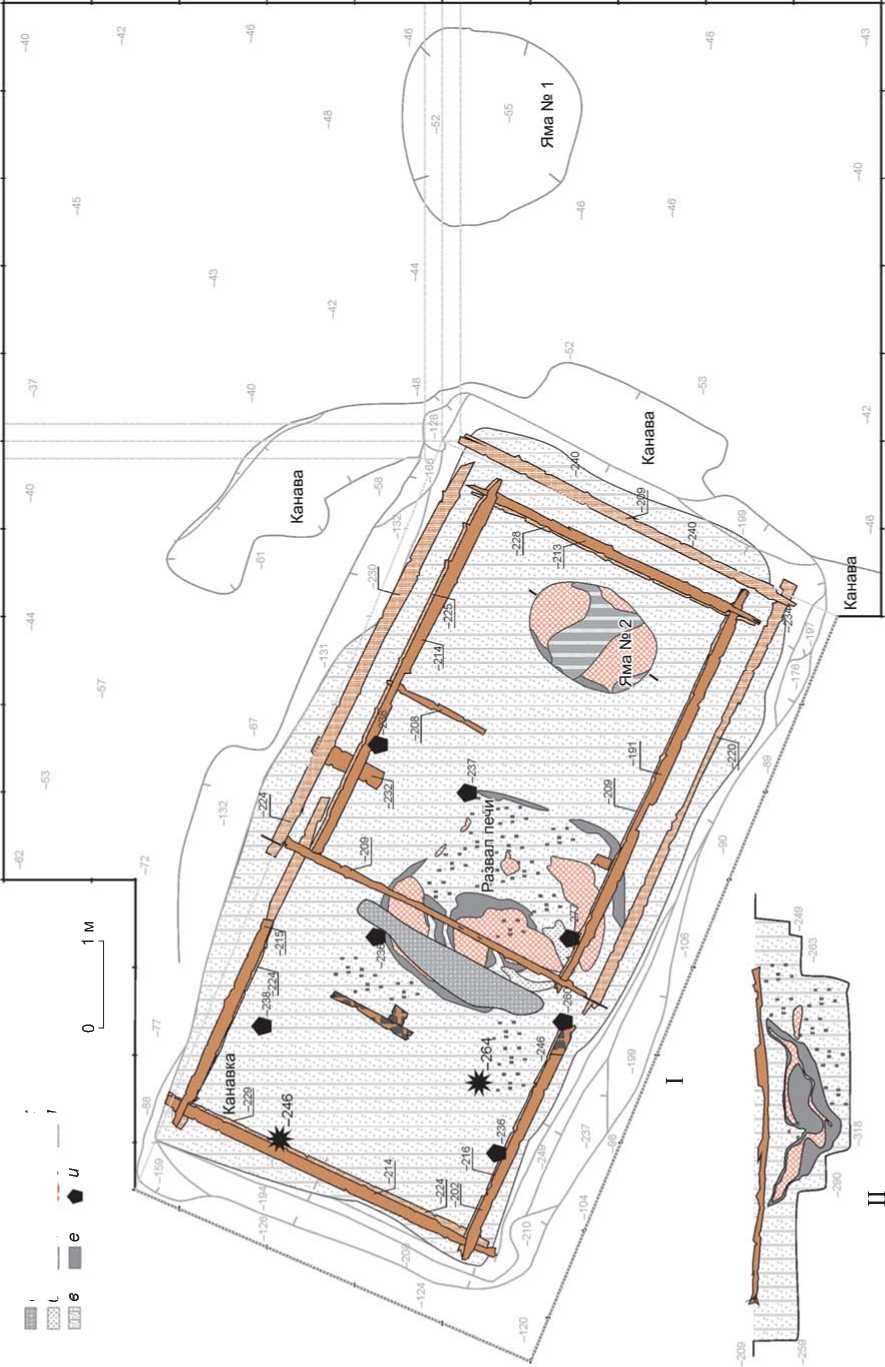

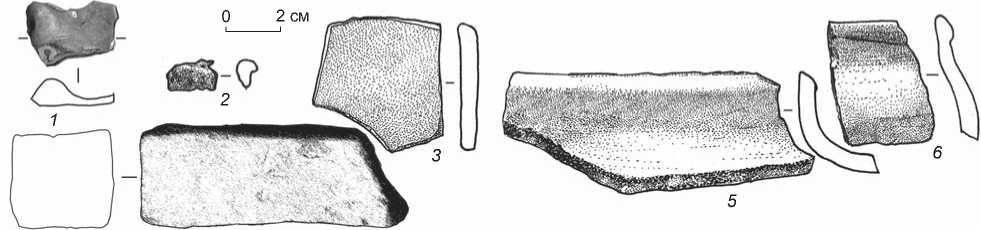

На площади в 122,5 м2 нами вскрыта срубная постройка, лишь незначительно затронутая раскопом Уральской археологической экспедиции в 1983 г. Других жилищ в радиусе 200 м, несмотря на закладку нами 15 траншей длиной 10–15 м, не обнаружено. От сруба сохранились три нижних венца и частично четвертый, находившиеся на глубине примерно 2 м от материка (рис. 3). Между ними зафиксирована глиняная забутовка шириной 0,2–0,4 м, высотой 0,3 м, защищавшая постройку зимой от промерзания стен, а весной – от затопления. Жилище было разделено бревенчатой перегородкой на два помещения площадью 12,6 (восточное) и 10,6 м2 (западное). Под этой перегородкой оказался мешаный грунт, а под ним с двух сторон от бревен обнаружены о статки печи в виде мощных слоев довольно однородного прокаленного грунта и тонких прослоек угля – от 10 см по краям до 40 см в середине (рис. 4). Прокаленный грунт содержал много спекшихся кусков глины, однако остатков кирпичей не было. Среди оранжевых линз прокала найдены фрагменты шлака и сплав металла, девять обломков русской глиняной по суды слабого обжига, лощило из черепка (рис. 5). Возможно, здесь производили ремонт сломанных металлических изделий, а также переплавляли их. Рядом с о статками печи был тлен от деревянной лопатки.

На уровне материка землянка имела прямоугольную форму размерами 9,5 ÷ 10,0 × 4,5 ÷ 5,0 м. По периметру ее стен в котловане выявлены ступеньки разной высоты и ширины. Пол имел общий уклон в западном направлении, в сторону склона гривы. К востоку от остатков печи зафиксирован погреб: обнаружена яма неправильной овальной формы в плане 2,8 × 2,1 м, в пользу существования рамы, на которую опиралось ее перекрытие, говорят остатки каркаса из бревен или

Рис. 3. Разборка заполнения землянки.

полубревен шириной 12–16 см, очерчивавшие периметр сооружения. Дно этой ямы неровное, центральная часть углублена с западной стороны на 0,40 м, с восточной – на 0,64 м от уровня материкового пола постройки. Заполнение углубления включало несколько прослоек и напластований. Вероятно, печь при пожаре завалилась на крышку погреба и заполнила его своими обломками.

В юго-западной стенке раскопа под выбросом грунта из котлована по стройки вскрыта погребенная почва времени сооружения сруба и проведено ее комплексное исследование. В 200 м к югу от раскопа изучен разрез современной экспонированной почвы (координаты: 58°01'18,9" с.ш., 68°08'41,9" в.д.). Обе почвы отно сятся к собственно аллювиальному луговому кислому подтипу [Классификация..., 1977, с. 196].

Методы

Для относительной датировки объекта использовались характеристики керамики, выявленные при анализе материалов из раскопок в Тобольске [Анош-ко, Селиверстова, 2009; Матвеева, Аношко, Долгих,

2014]. Проведен отбор образцов для дендрохронологического анализа*. Два образца древесины были направлены в лабораторию Университета Аризоны (США) для датирования AMS-методом.

Основой палеопочвенных исследований является почвенно-археологический метод [Дёмкин, 1997, с. 37]. Его суть заключается в сопряженном изучении современных почв и погребенных под археологическими памятниками, время сооружения которых определяется методами археологии. Проведены лабораторные исследования и выполнен сравнительный анализ распределения в профилях погребенной и современной почв 12 элементов: фосфора (Р), кальция (Са), магния (Mg), марганца (Mn), ртути (Hg), цинка (Zn), меди (Cu), свинца (Pb), никеля (Ni), кадмия (Cd), кобальта (Co) и стронция (Sr). Содержание Са, Mg, Mn, Zn, Cu, Pb, Ni, Cd, Co и Sr определено методом атомно-абсорбционной спектрометрии

Рис. 4. План землянки (I) и разрез остатков печи по перегородке между камерами, вид с северо-запада (II). а - раскоп Уральской археологической экспедиции; б - выброс; в - серый слой; г - темно-серый мешаный; д - углистый мешаный; е - углистый слой; ж - прокал; з - дерево; и - фрагмент керамики; к - металлическое изделие; л - нижний ярус землянки.

а гжк бд зл

Рис. 5. Находки из землянки.

1 , 3 , 5 , 6 – глина; 2 – металл; 4 – камень.

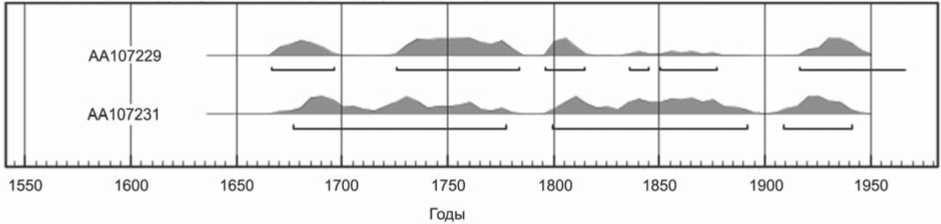

Рис. 6. График калиброванных дат древесины из землянки.

с пламенной атомизацией (SHIMADZU AA-6300); Р – фотометрическим методом на фотоколориметре КФК-3-«ЗОМЗ»; Hg – атомно-абсорбционным методом на ртутном анализаторе РА-915М с использованием приставки РП-91С.

Результаты и обсуждение

Историко-археологическая интерпретация. Рассмотрим, насколько объективные данные могут подтвердить или опровергнуть летописные сведения. Вокруг землянки зафиксирована канава, возможно являвшаяся основанием частокола. Постройка не только была двухкамерной, но и имела в восточной части двойной сруб («сруб в срубе»), от которого сохранилось два-три венца бревен диаметром не более 22 см (см. рис. 3). Это помещение, скорее всего, было жилым, а западное, с одним срубом – производственного назначения. В нем сохранились остатки деревянного настила, вероятно, под фундамент печи. Полагаем, что все сооружение было обмазано толстым слоем глины. После пожара его остатки разровняли и поверх них положили бревна внутренней перегородки жилища (см. рис. 4). Печи на деревянном настиле известны в русском домостроительстве XVI–XVII вв. Остатки подобных конструкций зафиксированы в постройке № 13 нижнего строительного горизонта Мангазеи [Пархимович, Визгалов, 2014, с. 650]. Керамика, най- денная в землянке, по морфологическим и технологическим признакам относится к самой ранней группе русских гончарных изделий, встречающейся в слоях XVII в. в исторической части Тобольска [Аношко, Селиверстова, 2009].

По целлюлозе из двух образцов древесины получены даты 157 ± 19 (AA107229) и 134 ± 22 л.н. (AA107231). Совокупный интервал их калиброванных значений – конец XVII – XVIII в. (рис. 6). Но поскольку установлена низкая солнечная активно сть в период 1630–1750 гг., приведшая к образованию минимума Маундера для изотопа 14C, то полученный для данного исторического отрезка радиоуглеродный возраст будет моложе настоящего возраста образца*. Поэтому полагаем, что изученную землянку следует датировать второй половиной XVII в.

Судя по планиграфическим и стратиграфическим данным, вещевым материалам, постройка существовала кратковременно и перестала функционировать вследствие пожара, о котором свидетельствуют линзы прокала и угля в нижней части заполнения, а также обожженные бревна срубов. Затем дом отремонтировали, но использовали эпизодически, на что указывают малочисленность найденных артефактов, незначительное количе ство бытового мусора и кухонных отбросов. По нашему мнению, жилище построили в сухой период, когда о стров не затапливался, а спустя непродолжительное время оно оказалось под водой и верхнюю часть срубной конструкции смыло.

В целом археологические наблюдения свидетельствуют о том, что исследованная землянка использовалась двухкратно в зимний сезон и это зимовье, скорее всего, функционировало в начальный период российского освоения Сибири. Неподалеку, на береговом валу, были найдены следы сражения [Матвеева, Нагибин, 2014, с. 31] – остатки вооружения обсуждаемого времени.

Изученное зимовье какой-то группы русского населения середины XVII в. расположено в районе с полугидроморфными природными условиями, для которых характерно периодическое подтопление, связанное с половодьем и паводками. Установлено, что оно было сооружено и функционировало в период, когда в течение года территория не затапливалась. Жилище было встроено в склон прируслового вала, обращенный внутрь острова, что обеспечивало защиту от неблагоприятных природных явлений, а также от диких животных.

Морфологическое строение почв . Сравнительный анализ погребенной и современной почв выявил ряд сходных особенностей и различий, не выходящих за ранг почвенного подтипа. Установлено, что профиль под выбросом из котлована жилища содержит два разновозрастных гумусовых горизонта [А11]* (40–65 см) и [А12] (72–76 см), из которых особый интерес представляет верхний – [А11], относящийся ко времени сооружения зимовья. Он характеризуется более темным цветом, тяжелым гранулометрическим составом, а также лучшей оструктуренностью. По остальным морфологическим признакам существенных различий не обнаружено. Следует отметить, что почвенные профили не реагируют с 10%-й соляной кислотой (HCl).

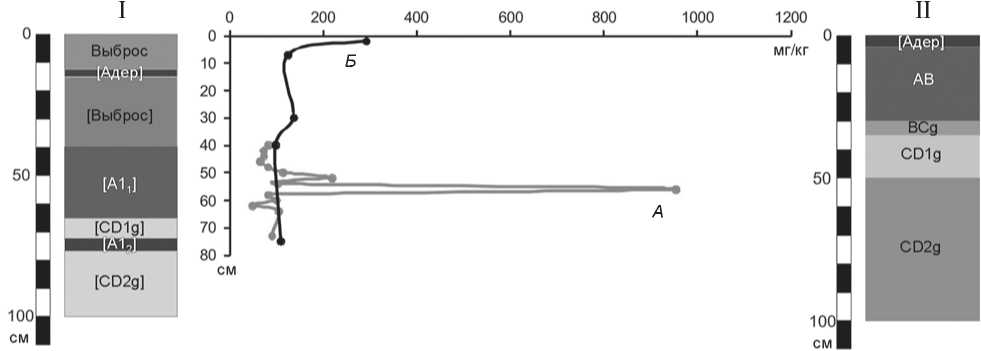

Распределение химических элементов в почвах. Сравнительный анализ проведен для гумусовых горизонтов ([А11] и АВ) погребенной и современной почв. Наиболее заметные различия отмечены для фосфора (рис. 7). В погребенной почве его содержание составляет 955 мг/кг, что в 7,5 раз выше, чем в современной. Кальция в палеопочве также больше – 6 600 мг/кг против 1 300 мг/кг в фоновой. Концентрация магния в погребенной почве в 2,5 раза выше, чем в современной (6 300 и 2 300 мг/кг соответственно).

Особый интерес представляет распределение металлов. Цинка в палеопочве содержится 65 мг/кг, а в современной – 43 мг/кг, никеля – соответственно 15

и 9 мг/кг, стронция – 5,5 и 3 мг/кг, свинца в погребенной почве в 10 раз больше, чем в фоновой (10 и 1 мг/кг соответственно), меди – в 2 раза (2,5 и 1,2 мг/кг), как и кадмия (0,7 и 0,3 мг/кг), а кобальта – в 3 раза (6,2 и 2,2 мг/кг). В распределении марганца и ртути существенных различий не обнаружено.

Таким образом, гумусовый горизонт погребенной почвы [А11] являлся геохимическим барьером, где происходила аккумуляция химических элементов, поступающих в результате хозяйственной деятельности.

Реконструкция хозяйственной деятельности. Изучение общей геоморфологической ситуации в районе исследования, стратиграфии и планиграфии памятника позволило установить, что жилище было встроено в прирусловый вал в наиболее высоком месте. Верхняя граница гумусового горизонта [А11] является границей дневной поверхности времени сооружения зимовья. Предполагаем, что почва этого времени испытывала антропогенное воздействие до момента своего перекрытия. Таким образом, представляется возможным высказать некоторые соображения о хозяйственной деятельно сти русских переселенцев XVII в.

Высокое содержание биогенных элементов – фосфора, кальция и магния – может свидетельствовать о скотоводстве в системе хозяйствования населения и, как следствие, об использовании связанных с ним продуктов питания (мясо, молоко). Учитывая хорошую сохранность палеопочвы, достаточную высоту консервирующего выброса, отсутствие явных следов диагенеза, мы предполагаем, что фосфор в основном по ступал в результате жизнедеятельности обитателей жилища, например, при разделке мяса, оставлении отходов (возможно, скот содержался вблизи сруба). Кроме того, длительный выпас скота в этом районе в предшествующее сооружению землянки время мог привести к формированию другой устойчивой зоны высокой концентрации биогенных элементов, которая фиксируется в нижней части почвенно-археологического разреза. Отсюда следует вывод, что до появления русских здесь были элементы хозяйственной инфраструктуры татар. Косвенно это подтверждается историческими источниками о захвате трофеев, а также изображением С.У. Ремезова пасущихся на острове стад и табунов к статье 53, посвященной взятию Карачина улуса [Ремезов-ская летопись, 2006, т. 2, с. 157].

Высокое содержание цинка, меди, свинца, никеля, кадмия, кобальта и стронция может свидетельствовать о кустарных металлургических занятиях населения, ориентированных на ремонт инвентаря. Повышенные концентрации меди и цинка указывают на то, что в хозяйстве использовались изделия из латуни (сплав меди и цинка). В основном это были бытовые предметы. Высокие концентрации свинца могут свиде-

Рис. 7. Распределение фосфора (Р2О5) по профилям погребенной ( А ) и современной ( Б ) почв.

I – почвенный разрез под выбросом грунта из котлована постройки; II – разрез современной экспонированной почвы.

тельствовать об изготовлении пуль. Никель, кобальт, кадмий и стронций используются в металлургии в качестве легирующих добавок. Вполне возможно, что жители могли заниматься ремонтом изделий из высококачественной стали; вероятнее всего, это было холодное оружие.

Заключение

Таким образом, на наиболее сухом, возвышенном участке Карачинского острова полевыми археологическими исследованиями стоянка отряда Ермака не обнаружена. Установлено, что остров регулярно затапливался и был не пригоден не только для постоянного, но и для временного проживания многочисленного коллектива. Открытие такого памятника в будущем считаем маловероятным. Изученное зимовье принадлежало другой группе русских первопроходцев, продвигавшихся в Сибирь спустя полвека–век после казаков Ермака. И память об этой зимовке отразилась в исторических преданиях об освоении региона. Установлено, что концентрации десяти химических элементов (P, Ca, Mg, Zn, Cu, Pb, Ni, Cd, Co, Sr) в гумусовом горизонте палеопочвы превышают фоновые значения в 1,5–10 раз. Это связано с особенностями хозяйственной деятельности обитателей жилища. Вероятно, основой их хозяйства были скотоводство и кустарное ремесло, в т.ч. изготовление и ремонт предметов вооружения. Полученные геохимические данные об особенностях хозяйственной деятельности русского населения XVII в. в Западной Сибири хорошо согласуются с археологическими материалами и источниками по культуре первопроходцев.

Полагаем, что наше исследование подтверждает версию Р.Г. Скрынникова о «молниеносном» походе казаков от Строгановских городков до Кашлыка без зимовки. Такой ход военной кампании также представляется наиболее тактически оправданным в условиях слабого сопротивления татарских сил, раздробленных вследствие участия войска Маметкула в набеге на Приуралье. Кроме того, получены данные, косвенно свидетельствующие в пользу сообщения летописей о сражении казаков в ставке Карачи и захвате трофеев.

Список литературы Стоянка сибирских первопроходцев на Карачинском острове (Нижнее Притоболье)

- Аношко О.М., Селиверстова Т.В. Характеристика русской гончарной посуды из раскопок на территории Верхнего посада г. Тобольска//Вестн. Тюм. гос. ун-та. -2009. -№ 7. -С. 80-90.

- Дёмкин В.А. Палеопочвоведение и археология: интеграция в изучении истории природы и общества. -Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН, 1997. -213 с.

- Дергачева-Скоп Е.И. С.У. Ремезов и его «История сибирская»: автореф. дис.... канд. филол. наук. -Л., 1965. -18 с.

- Классификация и диагностика почв СССР. -М.: Колос, 1977. -224 с.

- Матвеева Н.П., Алиева Т.А. Исследование памятника Царево городище в исторической части г. Тюмени в 2011 г.//Тр. IV Всерос. археол. съезда в Казани. -Казань: Отечество, 2014. -Т. III. -С. 640-644.