Стоянка Толбага: поселенческая деятельность человека на ранней стадии верхнего палеолита Забайкалья

Автор: Васильев С.Г., Рыбин Е.п

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 (40), 2009 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению одного из наиболее важных археологических объектов ранней стадии верхнего палеолита Забайкалья - стоянке Толбага, датируемой 35-25 тыс. л.н. Основное внимание уделяется анализу взаимосвязи особенностей доставки камня на территорию стоянки, технологии раскалывания и утилизации каменного и костяного сырья, планиграфии поселения и способов потребления охотничьей добычи. На основе сопоставления характера жизнеобеспечивающей деятельности человека и утилизации камня на поселении делается вывод, что жизненный цикл древнего населения стоянки был адаптирован к многократным посещениям территории, удобной для сезонной охотничьей деятельности.

Поздний плейстоцен, ранний этап верхнего палеолита, каменная технология, археозоология, поселенческие системы

Короткий адрес: https://sciup.org/14522747

IDR: 14522747 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Стоянка Толбага: поселенческая деятельность человека на ранней стадии верхнего палеолита Забайкалья

Около 43–40 тыс. л.н. с территории Горного Алтая человеческие популяции раннего этапа верхнего палеолита мигрировали на восток по поясу гор и предгорий Южной Сибири [Деревянко, 2001; Деревянко, Шунь-ков, 2004]. Пока исследователи не располагают прямыми палеоантропологическими свидетельствами о физическом облике носителей культуры этой поры для Южной Сибири, однако установленный общий и синхронный для Евразии тренд распространения специфических пластинчатых индустрий позволяет связать этот феномен с расселением человека современного анатомического облика. Верхнепалеолитические традиции распространялись довольно быстро; ок. 40–38 тыс. л.н. пластинчатые индустрии верхнего палеолита уже были представлены в Забайкалье (Хотык, Каменка, Подзвонкая) и Северной Монголии (Толбор-4, Орхон-1 и -7).

Памятники Забайкалья, относящиеся к самой восточной в Евразии части ареала пластинчатых культур начала верхнего палеолита, представляют значительный интерес для реконструкции характера первых верхнепалеолитических адаптаций к палеогеографическим условиям контактной зоны крупных природноландшафтных областей Северной и Центральной Азии [Germonpre, Lbova, 1996; Клементьев, 2001; Рыбин, Лбова, Клементьев, 2005]. В основу настоящей работы положены материалы культурного слоя стоянки Толба-га. Этот памятник, исследовавшийся в 1970–1990-е гг., стал основой для выделения первой локальной (тол-багинской) культуры раннего этапа верхнего палеолита Южной Сибири [Геология и культура..., 1982]. Стоянка Толбага, отличающаяся обширной вскрытой площадью, богатой коллекцией каменных артефактов и представительным набором костей животных, является одним из наиболее значимых для Забайкалья памятников. Она уже рассматривалась в ряде публикаций [Там же; Оводов, 1987; Константинов М.В., 1994; Goebel, 2004; Васильев, 2005]. Однако эти работы касались не всех сторон этого комплекса либо учитывали лишь часть коллекций, полученных при исследовании стоянки. Нами учитывались все доступные для изучения материалы раскопок Толбаги. Используя современные методы анализа каменной индустрии и остеологической коллекции, мы попытались комплексно изучить

Рис. 1. Карта-схема расположения стоянки Толбага.

расположен в 230 км восточнее оз. Байкал на делювиальном склоне в долине р. Хилок – правого притока Селенги, на высоте 35–50 м от уровня реки (773–758 м над ур.м.). Делювиальный шлейф, включающий остатки стоянки, представляет собой аккумулятивную поверхность с углом наклона 8–12º, простирающуюся вдоль долины на 500–600 м. В формировании поверхности приняли участие делювиально-пролювиальные процессы, что определило ее продольно-волнистый характер. По ряду слабо выраженных ложбин на склоне периодически образовывалась сеть неглубоких овражков, которые способствовали выносу материала с территории стоянки, расположенной вдоль одной из таких ложбин (рис. 2). Раскопки производились Читинским технические приемы, поселенческую специфику, характер мобильности и жизнеобеспечивающего поведения древнего населения Забайкалья на примере одного из опорных для этого региона объектов.

Расположение, стратиграфия и даты памятника

Палеолитическая стоянка Толбага была открыта в 1971 г. М.В. Константиновым. Ее координаты: 51º12′43,1′′ с.ш., 109º19′17,3′′ в.д. (рис. 1). Памятник археологическим отрядом под руководством М.В. Константинова и С.Г. Васильева в 1970–1990-е гг. На данный момент общая площадь системы раскопов составляет 1 100 м2. Наличие находок в отдельных разведывательных шурфах позволило сделать вывод о локализации стоянки на площадке, вытянутой вдоль склона на 100–120 м и имеющей ширину до 30 м. Длинной осью площадка ориентирована в направлении север – юг и перпендикулярна реке. Профиль длиной свыше 100 м, соответствующий линии падения склона, отражает падение литологических слоев с постепенным увеличением их мощности к нижней части разреза. Средняя глубина полученного

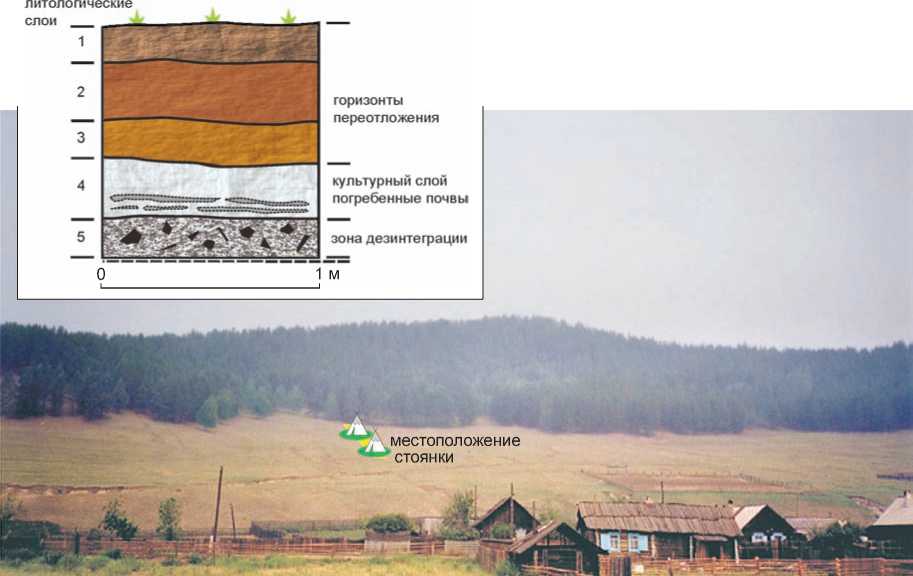

Рис. 2. Общий вид стоянки. На врезке – схематическая стратиграфическая колонка отложений стоянки.

профиля достигает 1,0–1,5 м. Зафиксирована однородная стратиграфическая ситуация, в целом характерная для покровных делювиальных и пролювиальных отложений каргинского и сартанского горизонтов (рис. 2). Выделены четыре литологических слоя, с которыми связан археологический материал: 1) почвенный; 2) каштановая супесь; 3) коричневая супесь с дресвой; 4) палево-серый суглинок, включающий о статки двух палеопочв. Далее в разрезе прослежен дресвяно-щебнистый слой, открывающий мощную пачку щебнисто-песчаных отложений (прослежена на глубине до 3 м). Гипсометрия поверхности этого слоя определила характер хозяйственных структур стоянки. Литологические слои 3–1 рассматриваются как горизонты переотложения материала в результате склоновых процессов. Источником материала является культурный компонент, связанный со слоем 4. В слое, где обнаружены остатки восьми жилищ, ок. 30 очагов и зольных пятен, зафиксировано 77,6 % всех находок – каменных артефактов и ко стей животных. Толбага является одним из немногих на территории Сибири памятников раннего этапа верхнего палеолита, где выделены жилища. Она получила широкую известность благодаря найденному на ее территории древнейшему произведению искусства – скульптуры головы медведя, выполненной на позвонке шерстистого носорога [Константинов М.В. и др., 1983]. По образцам кости из слоя 4 были получены следующие 14С-даты: 27 210 ± 300 л.н. (СО АН-1523), 34 860 ± 2 100 л.н (СО АН-1522) [Геология и культура..., 1982], 26 900 ± ± 225 л.н. (СО АН-3078) [Орлова, 1998], 25 200 ± ± 260 л.н. (AA-8874), 29 200 ± 1 000 (AA-26740) [Goebel, Waters, 2000]. Разброс значений позволяет сделать вывод о длительности периода обитания на стоянке, который охватывал вторую половину кар-гинского интерстадиала.

Планиграфия и тафономия

Для понимания планиграфической структуры стоянки важно реконструировать поверхность склона во время заселения его палеолитическими людьми. При анализе продольных профилей раскопов установлено, что линия падения подошвы литологического слоя 4, включающего культурные остатки, через короткие 5–10-метровые отрезки регулярно становится горизонтальной. Выравнивание подошвы слоя связано с особенностями древнего рельефа поверхности, сформированного в условиях прогрессивной дезинтеграции гнейсов. Поверхность коренных пород представляла собой агломерат обломков, местами структурированных в невысокие гряды, которые располагались вдоль склона; со временем она была пе- рекрыта продуктами выветривания горных пород. На данной пачке дресвяно-щебнистых отложений сформировался слой палево-серых суглинков (литологический слой 4), нижний уровень которого включает остатки двух палеопочв, определенных как каргин-ские. С этим уровнем связаны очаги, хозяйственные комплексы, основная масса артефактов и костей животных.

Таким образом, осваиваясь в данном месте, люди могли выбирать небольшие ровные площадки, чередующиеся по склону (рис. 3). Больше всего таких площадок могло сформироваться в неглубокой ложбине, с которой связана стоянка. На ровных площадках древнее население, очищая необходимую территорию от крупных глыб и обломков и модифицируя поверхность выходов гнейсов, также имело возможность без особых физических усилий трансформировать поверхность обитания.

Правильность построения данной модели поверхности обитания находит подтверждение в материалах раскопок. Благодаря физическим свойствам плотного вязкого суглинка, перекрывшего поверхность обитания, в основании слоя 4 Толбаги сохранились многочисленные следы поселенческих структур [Геология и культура..., 1982]. С выделенными площадками связана основная масса артефактов, в частности, уникальные предметы палеолитического искусства, каменные и костяные орудия. На межжилищном пространстве археологический материал малочислен, залегал в основном в вышележащих горизонтах переотложения.

В северной части памятника выделены комплексы, позволяющие говорить о существовании жилых конструкций, а также зон производственной деятельности, которые ранее на Толбагинской стоянке не выделялись (рис. 3). Один из комплексов включает массивную плиту гнейса; в сочетании с прилегающими обломками костей она интерпретируется как место разделки добычи. На другой площадке, расположенной вблизи крупного очага, обнаружены наковальня из плоского валуна и несколько крупных ребер с отсеченными концами. Вниз по склону от указанных комплексов выделяется участок протяженно стью 20 м, на котором количество находок как в культурном слое, так и в горизонтах переотложения материала меньше, чем в вышележащих комплексах. Здесь обнаружен очаг с большим количеством ко стей и охры. Далее (южнее) находятся жилищные комплексы, выделенные в 1970 – начале 1980-х гг. [Там же; Константинов М.В., 1994]; они также вытянуты вдоль склона. Подобное «гнездовое» расположение жилищных комплексов и участков производственной деятельности объясняется особенностями поверхности обитания. Создание жилых площадок вдоль склона предполагало развитие стоянки предположительно вверх по склону. Такое развитие стоянки во

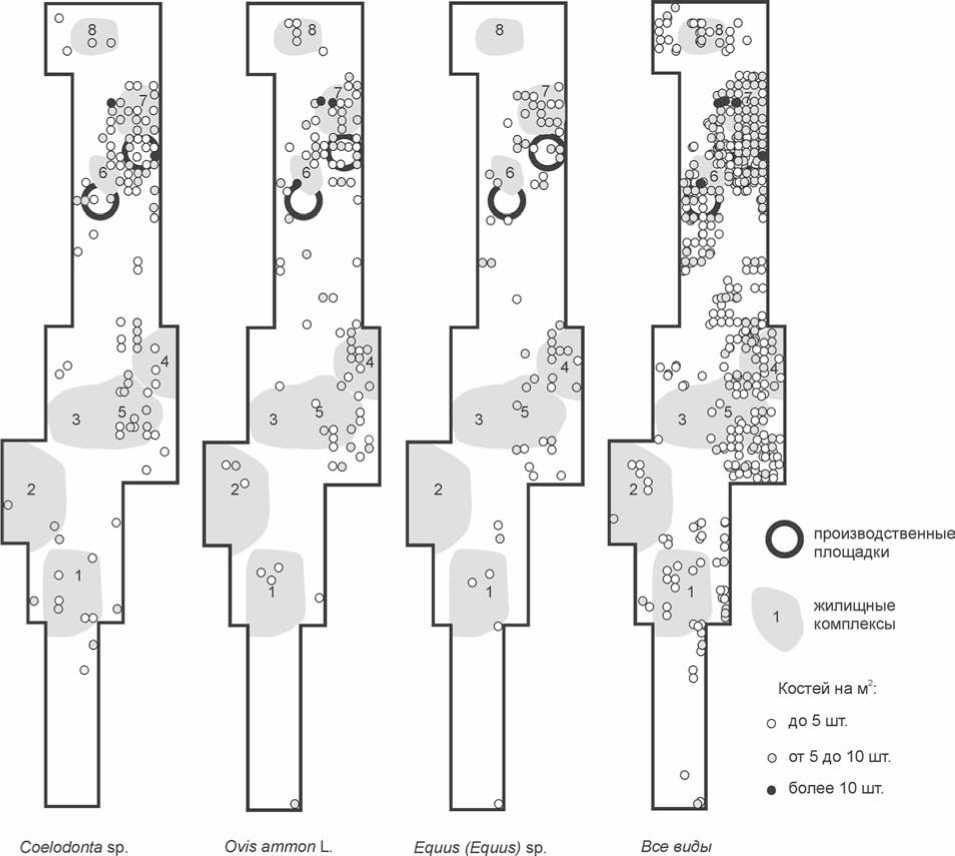

Рис. 3. Плотность распространения костей животных в сочетании с выделенными производственными и жилищными комплексами.

времени и пространстве позволяет объяснить специфику формирования культурного слоя, материал которого аккумулировался в условиях постоянного сноса-накопления.

Определение особенностей переотложения материала – важнейшая задача изучения Толбаги. Для ее решения важно изучить вопрос о продолжительности существования стоянки и возможности переотложения культурных остатков. При этом необходимо исходить из характера отложений литологического слоя 4, представленного карбонатизированным суглинком мощностью 0,3–0,5 м.

В нижней части слоя зафиксированы погребенные поверхности, с которыми были связаны основания всех искусственных конструкций стоянки. Выше – уровни переотложения материала, развеян- ного в направлении «вниз по склону – выше по слоям». К ним относятся разные горизонты культурного слоя и вышележащие литологические слои. Кости сосредоточены в средней части слоя (66 %) и ближе к его основанию (21 %), часть (1 %) находилась на уровне основания. В уровнях 1 и 2 слоя 4 доля костей значительно уменьшается (9 и 3 % соответственно). Выше по профилю, в литологических слоях 3–1, доля костей составляет 1–3 %. Таким образом, «костеносный» горизонт связан с поверхностями обитания в нижней части литологического слоя 4, которые были выявлены по остаткам очагов и хозяйственных конструкций. Нижний уровень является также источником распространения каменных артефактов в вышележащие слои вплоть до современной дневной поверхности.

Анализ распространения костного материала в горизонтальной плоскости позволил выявить три крупных скопления. Они приурочены к жилищам и очагам. Наиболее крупное отмечено в северной части стоянки. Второе и третье скопления связаны с остатками комплекса жилищ, выделенных в центральной части [Константинов М.В., 1994, с. 49–50]. Участки локализации костей основных видов промысловых животных на территории памятника соответствуют выделяемым зонам скопления костей в целом. К северному и центральному скоплениям остеологических находок относятся костяные орудия, причем наибольшая их доля приходится на северную часть стоянки. Большая часть орудий тяготеет к очагам. Отщепы и осколки костей концентрируются в пределах выделенных жилищ. Кости, не модифицированные человеком, располагаются в основном на площадках, не занятых жилыми комплексами.

Анализ каменной индустрии слоя 4

Основу коллекции составляют каменные артефакты, как правило, из в разной степени окварцованных и окремненных разностей эффузивных (вулканических) пород (преимущественно кислых), имеющих окраску от черного до различных оттенков серого (93 % всех артефактов), а также из окремненных осадочных пород (песчаников и алевролитов), халцедонов, кварца* (7 %). На артефактах имеются участки хорошо окатанной галечной поверхности. По данным М.В. Константинова [Геология и культура..., 1982, с. 35], петрографический состав артефактов соответствует составу галечного аллювия р. Хилок.

Исследование проводилось на материалах слоя 4 стоянки. Артефакты из горизонтов переотложения в литологических слоях 1–3 не рассматривались, как относящиеся к явно смешанным комплексам, возможно, включающим более позднюю примесь. В нашем распоряжении было 3 184 каменных артефакта (табл. 1). При изучении орудийного набора и нуклеусов учитывался весь набор артефактов, неретушированных сколов – целые сколы и их проксимальные фрагменты. Остальные неретушированные предметы – дистальные и медиальные фрагменты, а также сколы длиной меньше 2 см – в анализируемую массу не включались.

Технология расщепления

Представлено 217 нуклеусов (табл. 1). По признакам принадлежности к конкретной стадии подготовки и степени утилизации они разделены на две группы.

Таблица 1 . Типологический состав артефактов культурного слоя

|

Тип |

Кол-во |

% |

|

Нуклеусы и преформы |

217 |

6,8 |

|

Орудия |

644 |

20,2 |

|

Отщепы > 2 см |

491 |

15,4 |

|

» < 2 см |

1 005 |

31,6 |

|

Пластинчатые сколы |

||

|

В том числе: |

564 |

17,7 |

|

пластинки |

48 |

– |

|

остроконечные пластины |

10 |

– |

|

пластины |

506 |

– |

|

Технические сколы |

||

|

В том числе: |

77 |

2,4 |

|

реберчатые пластины |

24 |

– |

|

сколы подправки ударной площадки |

13 |

– |

|

первичные пластины |

18 |

– |

|

полупервичные пластины |

7 |

– |

|

краевые сколы |

15 |

– |

|

Обломки, осколки |

164 |

5,2 |

|

Отбойники, ретушеры |

14 |

0,4 |

|

Необработанные гальки |

8 |

0,3 |

|

Всего |

3 184 |

100,0 |

К первой отнесены преформы (116 экз.): плоские, кубовидные и цилиндрические разноразмерные гальки. У большинства предметов ударная площадка либо не оформлена, либо была образована в результате одного снятия, на фронтах раскалывания прослеживаются негативы одного – трех пробных беспорядочных сколов. Вторая группа образована нуклевидными формами («формальные» нуклеусы) – 101 предмет. Для этих изделий характерно наличие оформленных ударных площадок и отчетливо прослеживаемой системы снятий на фронтах раскалывания. Ядрища раскалывались, как правило, в системе параллельного расщепления. Они отличались количеством оформленных ударных площадок и степенью выпуклости фронта.

Большая часть одноплощадочных монофронталь-ных нуклеусов (табл. 2) (32 экз., 32,7 % от общего количе ства формальных нуклеусов) представляет начальную стадию расщепления, поэтому на их основе возможно реконструировать приемы подготовки фронта раскалывания. Способы организации расщепления зависели от формы исходного субстрата. Если галька была плоская, то раскалывание начиналось от узкой стороны заготовки, если цилиндрической или кубовидной формы, то скалывание могло начинаться по естественным граням или по подго-

Таблица 2 . Типологический состав нуклеусов

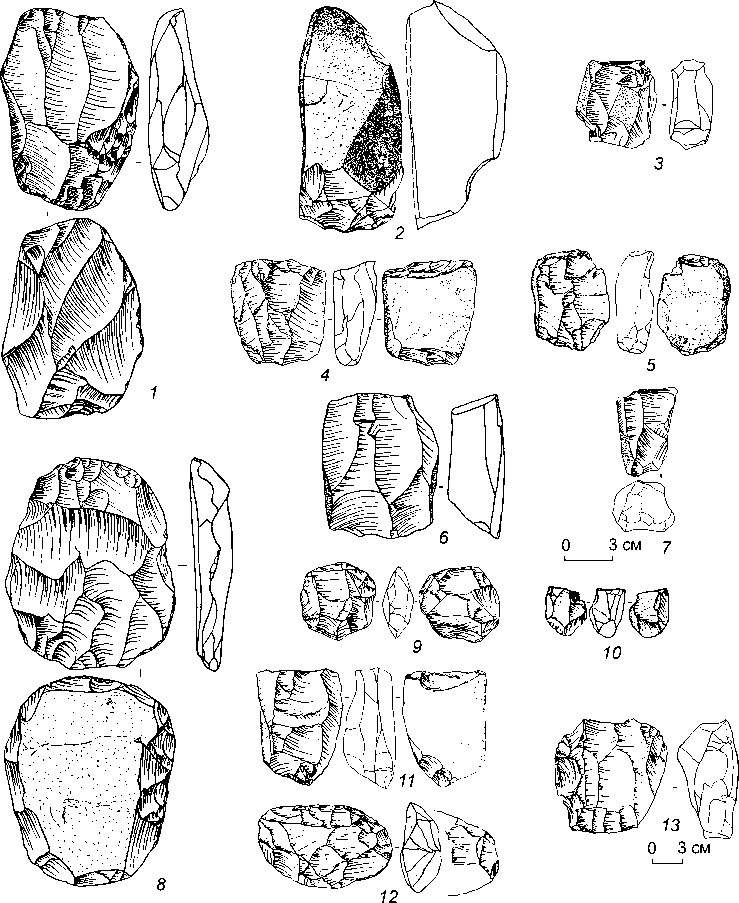

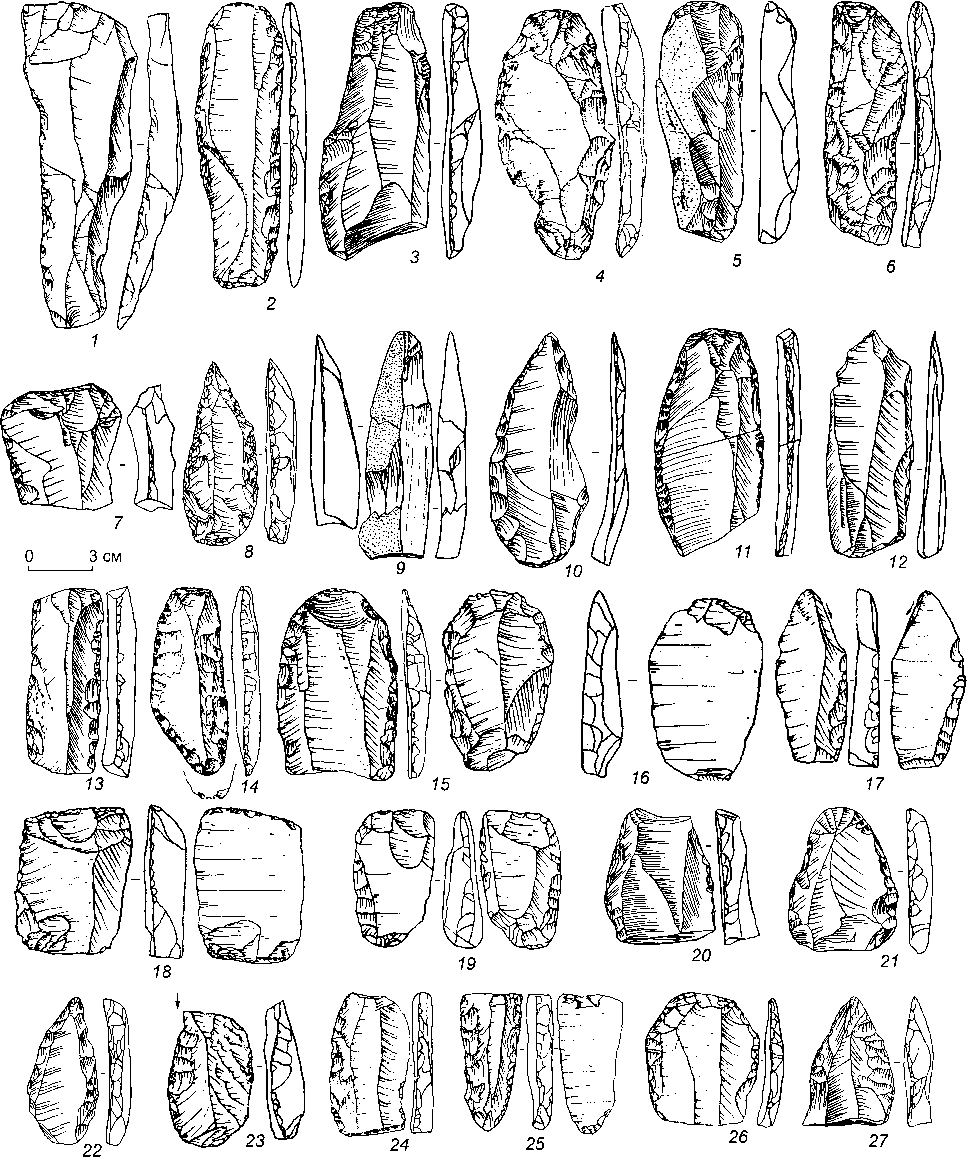

Рис. 4. Каменные артефакты из культурного слоя (литологический слой 4).

ленное на латерали с помощью поперечных сколов и ретуши извилистое ребро. Несмотря на различия в степени выпуклости рабочих фронтов, нет основания предполагать, что рассматриваемые типы отражают разные методы или стадии раскалывания. Система распределения сколов на фронтах расщепления этих нуклеусов очень близка. Оба типа нуклеусов характеризуются «челночным» раскалыванием, при котором снятие сколов производилось от одного края ударной площадки к другому. Поддержание выпуклости фронта расщепления осуществлялось с помощью снятий краевых сколов (40,8 % от всех технических сколов), реже – реберчатых и полуреберчатых пластин (23,1 %). Большая часть этих технических пластин (от 45 до 70 %) длиной 60–90 мм; учитывая это, можно представить изначальные размеры основной массы нуклеусов. Не прослеживается разница и в длине остаточных нуклеусов (табл. 3). Если бы эти предметы относились к разным стадиям расщепления и плоскостные нуклеусы являлись продуктом утилизации подпризматических, то различия были бы явными. Однако площадь фронта раскалывания у плоскостных нуклеусов даже превышает таковую у подпризматических. Вместе с тем по толщине подпризматические нуклеусы намного превосходят плоскостные. Анализ нуклеусов, сохранивших форму начального субстрата, позволяет утверждать, что степень выпуклости фронта расщепления ядрищ определялась заготовкой. Поэтому предположение о том, что плоскостные нукле- усы отражали «архаическую», или «леваллуазскую», технологию расщепления, отличную от верхнепалеолитического призматического метода раскалывания, вызывает сомнение. Основой для нуклеусов с плоским фронтом служили чаще всего плоские гальки, для подпризматических – объемные.

Другие разновидности ядрищ представлены реже и суммарно не превышают 18 % от числа всех формальных нуклеусов. Среди них отмечаются такие своеобразные типы, как торцовые микронуклеусы для снятия пластинок, на узкой грани которых производились снятия узких (не шире 12 мм) пластинок. К ним примыкает серия подпризматических микроядрищ (рис. 4, 10 ), изготовленных на мелких гальках или фрагментах сколов, у которых 3/4 фронта занимали негативы снятий пластинок. Несколькими образцами представлены нуклеусы, раскалывавшиеся в ортогональной (подперекрестной) и центростремительной системах.

Чтобы лучше представить особенности первичного раскалывания на основе дорсальной огранки целых артефактов, мы провели исследование по методике Д. Адлера [Adler, 2002], которая позволяет определить степень распространения и направление сколов, снятых с основных и вспомогательных площадок нуклеуса. Согласно схеме, разработанной Д. Адлером, после расположения предмета проксимальной частью (или главной ударной площадкой нуклеуса) вверх, дорсальная поверхность всех целых сколов (длиной больше 2 см) или нуклеусов делится на

Таблица 3 . Основные метрические показатели нуклеусов

|

Нуклеусы |

5 i О (D p 5° CL § О н 05 ° Q. cl ш |

5 i о 05 05 3 a |

CT Q. Б О 05 05 05 a s о Ф s c X x x |

6 05 05 1- O li H |

5 5 55 S-o т O- 2 s S § и 5 о E S Hot |

6 05 05 X И |

6 X ^ О § |

6 ГО pj 05 05 о 05 S #5 О с Б q И [= И Б |

05 2 i ф - 6 О | 05 S К | 5 С1 о |

X 5 2 5 ш У . 05 ^ ГО § id m |

со го 2 о СП |

|

Подпризматические и торцовые для пластинок |

41,8/15,6 |

68/30 |

25/8 |

37/15 |

19,8/4,9 |

26/15 |

80 |

1 032/408 |

28/41 |

11/15 |

11 |

|

Одноплощадочные мо-нофронтальные |

63,9/14,3 |

90/38 |

51,5/11,5 |

81/26 |

35,5/7,7 |

62/20 |

83 |

3 316/1 209 |

41/71 |

25/41 |

33 |

|

Ортогональные и центростремительные |

54,2/10 |

69/43 |

42,6/11,4 |

57/29 |

31,4/15,6 |

57/21 |

76 |

2 279/630 |

30/38 |

25/40 |

7 |

|

Плоскостные двуплощадочные монофрон-тальные |

69,4/24,8 |

138/43 |

58,5/17 |

103/29 |

24,5/8,6 |

45/9 |

76 |

4 403/2 094 |

43/90 |

25/44 |

23 |

|

Двуплощадочные моно-фронтальные с выпуклым фронтом |

69,3/15,2 |

108/46 |

44,8/9,7 |

64/30 |

37,5/10,7 |

61/24 |

80 |

3 099/947 |

42/65 |

23/45 |

27 |

|

Всего, экз. * |

64 (18,4) |

138 (30) |

48 (15,7) |

103 (15) |

32 (10,8) |

62 (9) |

79 |

3 243 (1 943) |

39 (90) |

23 (45) |

101 |

*В скобках – средние показатели для всех типов.

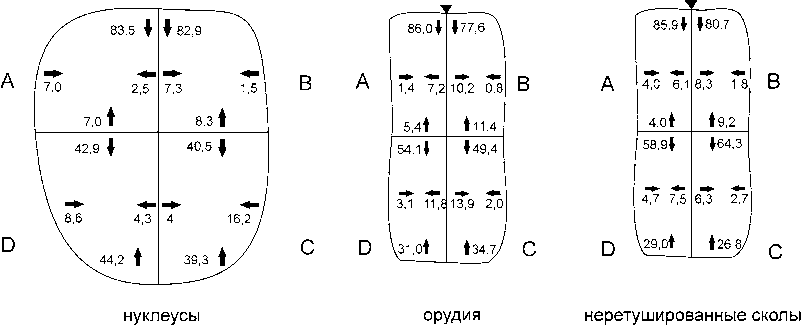

четыре равных сектора. Левый верхний сектор (левая часть проксимального сегмента) обозначается как сектор А, следующий за ним по часовой стрелке сектор – В, далее – С и D (левая часть дистального сегмента). Внутри каждого сектора подсчитываются количество и процент негативов сколов, снятых с дистальной и проксимальной частей, а также левой и правой латералей заготовки. По распределению негативов сколов по секторам нуклеусов (учитывался весь массив целых формальных нуклеусов) реконструируется следующая картина (рис. 5): подавляющее большинство снятий в верхних секторах нуклеусов производилось с верхней ударной площадки (ок. 83 %); 40–43 % негативов сколов с верхней ударной площадки доходили до нижней половины ядрища; с нижней ударной площадки снималось лишь 39–43 % сколов. В верхней половине нуклеусов фиксируется лишь ок. 8 % негативов сколов, снятых с нижней ударной площадки. Это намного меньше показателя снятий с верхней ударной площадки, из которых ок. 40 % достигали нижней половины ядрищ. Таким образом, реконструируемая на основе остаточных форм нуклеусов техно- логия – типичный продольный метод раскалывания; при ее применении нижняя ударная площадка предназначалась для снятия коротких сколов, служивших, как правило, средством поддержания дистальной выпуклости фронта. Более интенсивно использовалась одна из ударных площадок. Основываясь на средних показателях количества негативов сколов на рабочих фронтах нуклеусов, мы установили, что в среднем 3,5 негатива сколов явились результатом снятий с основной ударной площадки, 1,5 негатива – с противолежащей вспомогательной.

Ориентация технологии раскалывания толбагин-ского технокомплекса на получение пластин отчетливо прослеживается по составу отходов первичного расщепления. Индекс пластинчатости (Ilam) индустрии составляет 39. Он рассчитан по 17,7 % неретуши-рованных пластин и их фрагментов в общем составе комплекса, технических сколов, имеющих пропорции пластин (реберчатых, первичных и краевых), а также пластин, на которых были оформлены орудия. Степень переоформления пластин очень велика – 41,9 % всех пластин было преобразовано в орудия.

Рис. 5. Схематическое распределение негативов сколов на дорсальных поверхностях основных категорий артефактов (%).

Рис. 6. Распределение сколов с элементами огранки на дорсале по длине (учитывались только целые предметы (457 экз.) длиной более 20 мм).

Большая часть пластин шириной более 15 мм. Доля пластинок (сколов шириной менее 15 мм) относительно невелика.

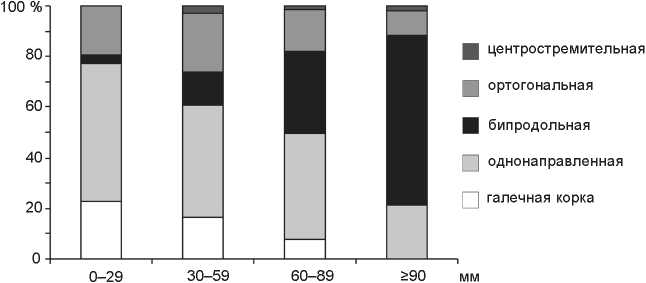

Большая часть сколов несет следы однонаправленной огранки (41,6 %), заметно меньше предметов со следами бипродольной (24 %) и ортогональной (19,5 %) обработки дорсальных поверхностей. Весома доля сколов, полностью покрытых галечной коркой (12,7 %). Вместе с тем, как показывает анализ, по мере увеличения длины заготовок возрастает доля признаков бипродольной огранки, их максимальные значения соответствуют сколам длиной более 90 мм – 67 % (рис. 6).

Таким образом, раскалывание нуклеусов начиналось в основном в бипродольной системе; по мере уменьшения длины ядрищ снятие сколов, направленных на поддержание дистальной выпуклости, становилось все более редким. Это находит отражение в резком возрастании частоты встречаемости дорсальных поверхностей со следами однонаправленной огранки у сколов меньших размеров (54 % от количества предметов с элементами однонаправленной огранки против 3 % – с признаками бипродольной). Максимальную долю артефактов, полностью покрытых галечной коркой, составляют самые мелкие; эти сколы являлись продуктами первичной подготовки нуклеусов.

Ударные площадки сколов в основном гладкие и покрытые галечной коркой (74,5 % от всех площадок); индексы фасетированных и двугранных площадок (IFlarge) составляют 20,2, только фасетированных талонов (IF strict) – 5,2. Очень мала доля точечных и линейных площадок – лишь 5,25 %. Анализ элементов подправок площадок и степени выпуклости ударных бугорков сколов, среди которых преобладают выпуклые разновидности, в целом позволяет предположить, что в комплексе Толбаги в основном использовалась техника скалывания жестким отбойником.

Типологические характеристики орудийного набора

Характер первичного расщепления особенно ярко выявляется при рассмотрении состава заготовок для орудий – 70,5 % предметов выполнено на пластинах. Этот показатель значительно превышает индекс пластинча-тости индустрии и отражает предпочтительный выбор предметов с максимально длинным рабочим краем. Остальные орудия выполнялись на отщепах (26,4 %), модифицированных гальках и нуклеусах (3,1 %).

Типологический набор орудий индустрии слоя 4 включает несколько основных компонентов (табл. 4). К категории ситуационных, или неформальных, могут быть отнесены орудия, оформление которых не требовало значительных трудозатрат; артефакты, отно-

Таблица 4 . Типологический состав орудий

К орудиям второй типологической группы отнесены скребки (6,5 %) . Среди комбинированных орудий 22 предмета имеют скребковые элементы, благодаря чему доля скребков в составе орудийного набора достигает 9,9 %. Скребки могут быть разделены на две основные группы, равные по количеству: угловые (рис. 7, 7 ) и концевые (рис. 7, 6, 16, 26 ). Большинство скребков оформлялось на отщепах. К этой же типологической группе могут быть отнесены и скребла на отщепах (6,1 %). Большая часть скребел (16 экз.) относится к продольным, остальные имеют элементы ретуши по периметру (см. рис. 4, 12 ), а также представлены в поперечных и конвергентных вариациях.

Рис. 7. Каменные артефакты из культурного слоя (литологический слой 4).

Наиболее яркой и выразительной, во многом определяющей облик типологического набора орудийного комплекса Толбаги является группа универсальных орудий на пластинах (44,7 %). Как отмечал М.В. Константинов [1994], разделение данных предметов на типологические единицы зачастую может быть условным, чаще всего отнесение орудия к тому или иному типу определяется характером вторичной обработки или (в отдельных случаях) особенностями заготовки. Как универсальные орудия нами были определены ретушированные пластины -23,4 % (рис. 7, 1, 2, 9, 12, 13). У 88 орудий обрабатывался лишь один продольный край. Большая часть орудий (98 экз.) несет признаки слабомодифицирую-щей ретуши. С одним морфологическим элементом вторичной обработки представлено 138 орудий. Следы преднамеренной фрагментации имеют 85 предметов. Такие артефакты со следами скупой обработки - наиболее крупные в комплексе (средняя длина 94 мм). Они могут восприниматься как орудия-заготовки, которые могли переоформляться, фрагментироваться в соответствии с возникавшей надобностью или использоваться после минимальной обработки во многих трудовых операциях. Скребла на пластинах (14,9 %) представляют тип наиболее интенсивно обработанных и своеобразных орудий комплекса. Это длинные и широкие сколы, которые могут быть отделены от группы ретушированных пластин только по следам более выразительной модифицирующей обработки крутой ступенчатой и чешуйчатой ретушью. Как было показано М.В. Константиновым [Геология и культура..., 1982; Константинов М.В., 1994], сначала орудия подвергались вторичной обработке, а затем с целью увеличения количества пригодных для работы орудий фрагментировались (рис. 7, 11), об этом свидетельствуют имеющиеся на многих орудиях фасетки ретуши, разорванные пополам при нанесении сильного поперечного удара. Из 96 орудий 71 предмет несет следы преднамеренной фрагментации, осуществлявшейся, как правило, с помощью поперечного удара, реже - в ходе дополнительного ретуширования с целью выравнивания участка фрагментации (рис. 7, 25). Целыми обнаружены 14 орудий (рис. 7, 4, 6, 14), 24 предмета представлены проксимальными (рис. 7, 15), 31 - медиальными (рис. 7, 20, 24) и 27 - дистальными (рис. 7, 27, 30) фрагментами. Таким образом, распределение фрагментов довольно равномерное ; это позволяет предположить, что фрагментация осуществлялась непосредственно на месте стоянки. При фрагментации достигалась высокая степень стандартизации изделий. Наиболее ярким примером являются медиальные фрагменты скребел, отличающиеся высокой степенью единообразия элементов вторичной обработки и сходством по размерам. Острия на пласти- нах составляют 5,6 % орудийного набора (рис. 7, 8, 10, 22). Это один из наиболее характерных для раннего этапа верхнего палеолита Южной Сибири типов орудий. Конвергенция краев у этих орудий - результат вторичной обработки. В отличие от скребел на пластинах острия менее широкие и более тонкие. Фиксируется распространение приема преднамеренного фрагментирования: 19 орудий представлены дистальными фрагментами, из них 15 с признаками тронкирования. Следы обработки на них, как правило, разнообразные; многие образцы среди этих орудий отно сятся к специфическим, стилистически значимым типам, распространенным на территории от Горного Алтая до Монголии. К стилистически значимым типам относятся также пластины с черешком, выделенным ретушью, -0,8 % (рис. 7, 3). Это крупные пластины, у которых продольные края в проксимальной части орудия обработаны сильномодифицирующей аккомодационной ретушью, благодаря которой сформировался своеобразный черешок.

В комплексе немного резцов (1,1 %), представленных в угловых и срединных вариантах (рис. 7, 23, 31 ), а также галечных орудий (2,2 %; см. рис. 4, 2 ). Для комплекса Толбаги характерно сочетание на одном орудии элементов разных морфологических типов; доля комбинированных орудий составляет (11,5 %; см. рис. 7, 17, 19, 21 ).

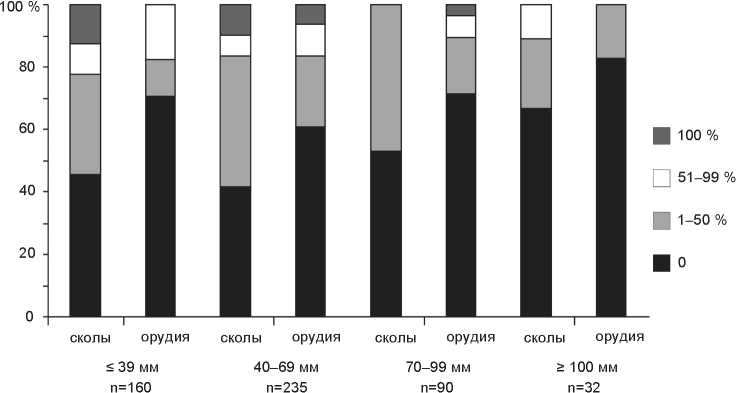

Вторичная обработка орудий

Определить вероятную роль артефакта в трудовых процессах поможет анализ признаков интенсивности вторичной обработки. Ретушь наносилась преимущественно на дорсальную плоскость орудия (89,9 % от всех орудий). По форме фасеток она может быть разделена на параллельную (35,8 %), чешуйчатую (32,5 %) и ступенчатую (12,3 %). Менее 20 % составляют орудия, представляющие различные сочетания этих типов вторичной обработки. По углу наклона ретушь разделялась на плоскую (18,5 % от всех орудий), полукрутую (46,1 %), крутую (30 %) и отвесную (5,4 %). При анализе степени модификации орудий с помощью вторичной обработки обращает на себя внимание относительно низкая доля элементов слабомодифицирующей ретуши (они имеются на 24,1 % всех орудий); основная часть артефактов обработана средней (46,6 %) и сильномодифицирую-щей (29,3 %) ретушью. Следы вторичной обработки, занимающие 1/2 периметра и более, имеют 57,7 % орудий, причем 12,6 % орудий обработаны по всему периметру. У 44,6 % орудий - два и более рабочих краев. Существенна доля орудий с двумя и более морфологическими элементами вторичной обработки -

80 %

слабо модифицированные средне модифицированные сильно модифицированные

> 1/2 периметра два и более рабочих краев два и более морфологических участка

<39

n=17

40-69 70-99

n=79 n=56

>100 MM n=23

Рис. 8. Распределение орудий по протяженности обработанного края и степени модификации.

34,9 % от общего числа орудий. Исключительно велика степень преднамеренной фрагментации орудий; она прослеживается на 278 орудиях (45,5 %). Впервые в Сибири, именно на примере Толбаги, было доказано применение и широкое распространение этого технического приема [Геология и культура..., 1982; Мещерин, 1998; Константинов М.В., 1994]. О преднамеренной фрагментации свидетельствуют четко читаемые следы на поперечном сечении фрагментов орудий. Высокие показатели фрагментации и разнообразие элементов вторичной обработки позволяют сделать вывод о значительном переоформлении орудий в ходе трудовых процессов.

Для выявления зависимости между размерами орудий и интенсивностью и разнообразием их вторичной обработки весь массив целых орудий был разделен на четыре размерные группы (рис. 8). Наименее модифицированными оказались орудия длиной меньше 40 мм. Следовательно, нельзя предположить редуцирование размеров этих предметов в результате вторичной обработки. Вероятно, такие орудия изначально предназначались для кратковременного и малоинтенсивного использования. Близкие показатели имеют предметы длиной 40-70 мм. Таким образом, орудия таких размеров могут быть определены как ситуационные, или неформальные. Орудия (в основном ретушированные пластины) длиной более 100 мм по модификации вторичной обработки близки орудиям первых двух групп. Вместе с тем по таким показателям, как протяженность участков со следами ретуши, количество рабочих краев и морфологиче ских участков они превосходят более короткие орудия. Наиболее модифицированными, интенсивно и разнообразно обработанными являются орудия длиной 70-100 мм. Артефакты, попавшие в эту категорию, отчетливо выделяются в общем массиве орудий. Именно эти предметы могли быть основой для последующей фрагментации.

Интенсивность раскалывания нуклеусов

При анализе морфологии артефактов как показателя интенсивности утилизации камня мы исходили из следующих положений: чем выше степень редукции предмета, тем меньше процент первичной корки на его поверхности, меньше количество предметов с первичной коркой в комплексе, меньше размеры артефактов; чем выше уровень утилизации нуклеуса, тем меньше доля галечной поверхности, меньше длина и толщина ядрищ, а также размеры негативов сколов, сохранившихся на нуклеусе.

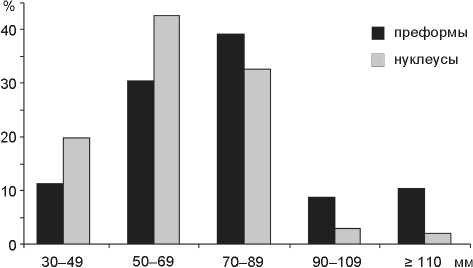

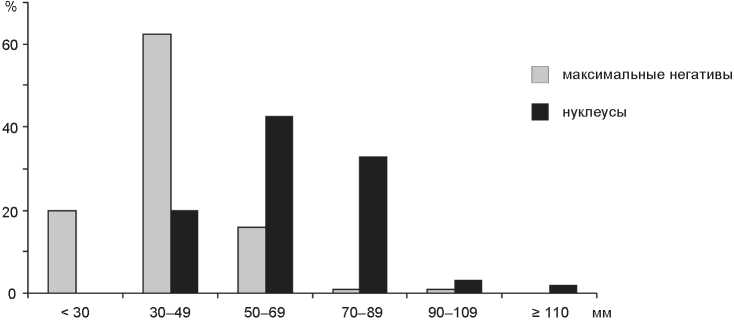

Длина примерно 70 % нуклеусов и преформ находится в пределах 50-90 мм (рис. 9). По размерам преформы и формальные нуклеусы распределяются примерно одинаково; исключение составляет несколько преформ длиной более 90 мм. В случае интенсивного использования и связанного с ним переоформлением ударных площадок длина нуклеусов должна была уменьшаться. Однако небольшая разница между длиной ядрищ и преформ - признак относительно невысокой интенсивности раскалывания и отсутствия стремления к максимальному использованию нуклеусов; многие из них, вероятно, выбрасывались после первых же неудачных снятий.

Как показывает анализ распределения нуклеусов по площади фронта скалывания, покрытого галечной коркой, на 53,5 % артефактов сохранились следы естественной поверхности, лишь на 19,8 % остались участки корки, покрывающие больше 1/4 поверхнос- ти рабочего фронта. При многочисленности мелких сколов с галечной коркой столь значительная доля предметов с естественной поверхностью может свидетельствовать о том, что в деятельности человека на территории памятника значительную роль играли процессы начальной подготовки ядрищ.

Сравнение метрических данных нуклеусов со следами галечной корки на фронте раскалывания и с полностью обработанной поверхностью (табл. 5), позволило установить, что основные размеры ядрищ этих групп совпадают и статистически не различаются. Если исходить из предположения, что нуклеусы раскалывались в рамках единой технологической последовательности на территории стоянки, то артефакты без следов первичной поверхности на фронте скалывания должны соответствовать более продвинутой стадии расщепления и, соответственно, иметь меньшие размеры. Однако для нуклеусов без корки характерны даже бóльшие, чем для ядрищ со следами корки, экстремальные размеры (за исключением толщины). Анализ распределения нуклеусов по размерным группам выявил ту же самую картину: исключение составляют два артефакта длиной 135 и 138 мм без корки (см. рис. 4, 1 , 8 ), доля нуклеусов с коркой и обработанных в пределах каждой размерной группы практически аналогична. Наличие очень крупных образцов среди нуклеусов без следов галечной корки позволяет предположить, что некоторые заготовки были принесены на территорию стоянки, возможно, в подготовленном виде. Однако основную часть нуклеусов, скорее всего, доставляли в виде необработанных галек, которые подвергались первичной обработке уже на месте. Об этом свидетельствует, например, обилие преформ в комплексе стоянки. Отметим, что по такому признаку, как огранка дорсальных поверхностей, нуклеусы близки орудиям и нерету-шированным сколам (см. рис. 5). Если бы нуклеусы раскалывались более интенсивно и большинство их находилось бы в истощенном состоянии, то сколы и нуклеусы демонстрировали бы разные системы дорсальной огранки: они относились бы к различным производственным этапам.

Рис. 9. Распределение нуклеусов (101 экз.) и преформ (116 экз.) по длине.

Дополнить сказанное могут результаты сравнения длины максимальных негативов сколов на ядрищах и длины остаточных нуклеусов. Стремления к максимальному использованию сырья не было: нуклеусы, у которых негативы наибольших сколов менее 50 мм, составляют 82 %, в то время как доля о статочных нуклеусов, попадающих в те же рамки, – лишь 20 % (рис. 10). Только на 2 % ядрищ негативы сколов имеют длину больше 70 мм, против 37,5 % нуклеусов таких размеров. Таким образом, работа с нуклеусами была прекращена на стадии, когда расщепление еще было возможно. Возможно также, что на территории стоянки накапливался запас подготовленных нуклеусов для дальнейшего использования.

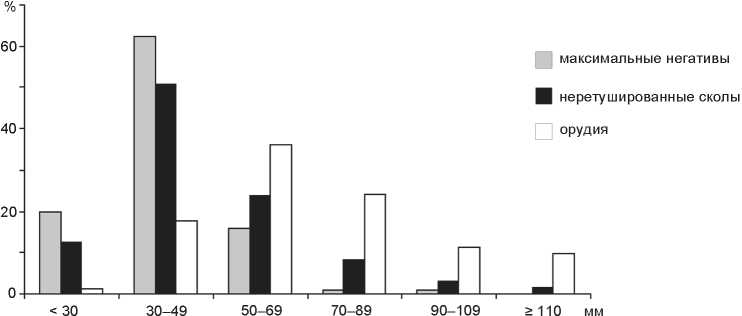

Анализ соотношения длины максимальных негативов сколов на нуклеусах, неретушированных сколах и орудиях показывает, что по длине неретуши-рованные сколы и негативы снятий на нуклеусах распределяются одинаково (рис. 11). Иная картина прослеживается при анализе длины орудий: у 45 % она составляет более 50 мм, что не соответствует данным по первым двум категориям (лишь 2 % негативов снятий и 12,5 % неретушированных сколов попадают в эту размерную группу). Опираясь на данные об отсутствии признаков максимизации интенсивности раскалывания, а также о том, что расщеп-

Таблица 5 . Основные метрические показатели нуклеусов со следами галечной корки на фронте раскалывания и без таковых

|

Фронт скалывания нуклеуса |

Длина средняя/ отклонение, мм |

Длина макс./ мин., мм |

Ширина средняя/ отклонение, мм |

Ширина макс./ мин., мм |

Толщина средняя/ отклонение, мм |

Толщина макс./ мин., мм |

Длина макс. негатива средняя/ макс., мм |

Ширина макс. негатива средняя/ макс., мм |

Площадь фронта расщепления/ стандарт. отклонение, мм2 |

Всего, экз. |

|

Со следами корки |

64/16,5 |

108/30 |

46,8/14,5 |

81/15 |

34,3/12,1 |

62/9 |

37,5/71 |

23/45 |

3 071/1 405 |

54 |

|

Без следов корки |

64,9/20,5 |

138/30 |

49,7/17 |

103/17 |

30/8,5 |

49/14 |

42/90 |

23/44 |

3 441/2 420 |

47 |

Рис. 10. Соотношение длины нуклеусов и максимальных негативов сколов на нуклеусах.

Рис. 11. Соотношение длины максимальных негативов сколов на нуклеусах, неретушированных сколов и орудий.

ление большинства нуклеусов останавливалось на стадии снятия отщепов и небольших пластин, можно предположить несоответствие в размерах между представленными в комплексе орудиями и нуклеусами. Судя по морфологическим характеристикам, нуклеусы, имеющиеся в коллекции, не могли служить основой для производства распространенных в индустрии Толбаги орудий из крупных пластин. Сопоставление метрических показателей сколов и орудий (табл. 6) выявило значительное превосходство орудий над неретушированными сколами по длине. По толщине сколы и орудия статистически одинаковы, как и по ширине, что, вероятно, объясняется редукцией размеров орудий в ходе вторичной обработки. Все остальные показатели (площадь сколов, показатели удлиненности (отношение длины (l) к ширине (m), индексы массивности (отношение ширины (m) к толщине (n)) указывают на то, что площадь поверхности у орудий была больше, чем у сколов, орудия более удлиненные и менее уплощенные

Таблица 6 . Основные метрические показатели неретушированных сколов и орудий

|

Категория |

Длина средняя/ отклонение, мм |

Длина макс./ мин., мм |

Ширина средняя/ отклонение, мм |

Ширина макс./ мин., мм |

Толщина средняя/ отклонение, мм |

Толщина макс./ мин., мм |

Площадь дорсала/ стандарт. отклонение, мм2 |

m : n, стандарт. отклонение |

l : m, стандарт. отклонение |

Всего, экз. |

|

Неретуши-рованные сколы |

51/19,6 |

153/20 |

36,4/14,5 |

98/5 |

10,3/5,5 |

31/2 |

1950/1333 |

4,24:2 |

1,57:0,7 |

392 |

|

Орудия |

71/26 |

155/24 |

38,8/13,4 |

122/10 |

11,7/3,9 |

27/4 |

2850/1677 |

3,47:1 |

1,96:0,7 |

175 |

Рис. 12. Распределение сколов и орудий по длине и проценту площади дорсала, покрытого галечной коркой.

(более массивные). Вероятно, значительная часть наиболее крупных орудий была принесена на территорию стоянки.

Элементы поведенческих особенностей обитателей Толбаги могут быть выявлены при анализе степени покрытия галечной коркой дорсальных поверхностей неретушированных сколов и орудий. Суммарная доля предметов, сохранивших следы галечной корки, весьма значительна – 33,6 % от количества всех целых сколов и проксимальных фрагментов. Показатели отношения длины орудий и сколов к площади галечной корки, покрывающей дорсальную поверхность, свидетельствуют о том, что по мере увеличения размеров орудий доля естественной поверхности уменьшается (рис. 12). Например, среди орудий, длина которых превышает 100 мм, лишь 17 % предметов имеют естественную поверхность, которая занимает менее половины площади дорсала. Среди неретуши-рованных сколов этой размерной группы удельный вес артефактов с таким же распределением галечной корки составляет 34 %. Вероятно, наиболее крупные сколы-заготовки орудий производились за пределами стоянки. Они могли скалываться с нуклеусов, уже прошедших стадию декортификации, и более крупных, по сравнению с представленными в комплексе стоянки. Именно в размерную категорию предметов длиной более 100 мм попадают универсальные заготовки – ретушированные крупные пластины, которые уже на территории стоянки фрагментировались с целью получения максимального количества пригодных для работы орудий. Основной же цикл расщепления на стоянке осуществлялся на основе принесенных с собой заготовок нуклеусов и необработанных галек, которые утилизировались по мере необходимости.

Остеологическая коллекция

Исходный массив составляют 4 630 целых костей и фрагментов. До видового уровня определено 1 055 экз. (определение канд. биол. наук Н.Д. Оводова). Тафономическое состояние коллекции оценивалось по четырехбалльной шкале – от фрагментов с высокой степенью сохранности до костей с полностью разрушенным поверхностным слоем. Костные остатки Толбаги в основном удовлетворительной естественной сохранности, которая позволяет идентифицировать их видовую и анатомическую принадлежность.

Костные о статки со следами воздействия хищников составляют 9 % (из 1 374 модифицированных костей). Это позволяет говорить о явной преобладающей роли человека (91 % от общего числа костей) в формировании толбагинского тафоценоза. Необходимо учитывать, что хищники могли выступать в роли комменсалов по отношению к остаткам, брошенным людьми. Среди основных признаков, по которым возможно определить действия хищников, – U-образные в поперечном сечении следы зубов на отдельных костях и фрагментах, отличные от следов, оставленных каменными орудиями, а также признаков выгрызания губчатой массы на отдельных костях, в основном крупных диафизов.

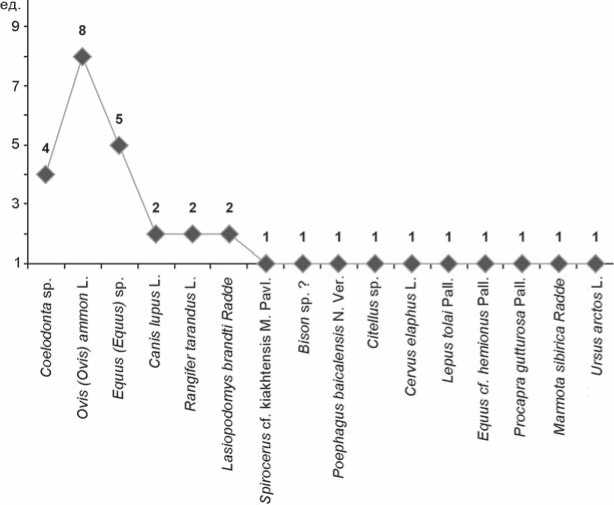

В тафоценозе преобладают остатки Coelodonta sp. (35,4 %), Ovis ammon L. (25,1 %) и Equus (Equus) sp. (15 %). Доля их костей значительно превышает суммарное количество костей других видов. Сравнительно высокий показатель соответствует представителям семейства полорогих: Procapra gutturosa Pall. (4,7 %), Spirocerus cf. kiakhtensis M. Pavl. (2,7 %), Bison sp. (1,9 %), Poephagus baikalensis N. Ver. (1,8 %). Отмеча- ется также присутствие костей Canis lupus L. (7,2 %). Остатков мамонта, за исключением небольшого обломка бивня, в слое не обнаружено. В целом толбагин-ский тафоценоз соответствует составу фауны, входящей в позднепалеолитический комплекс, выделенный в Забайкалье Э.А. Вангенгейм [1977, c. 102].

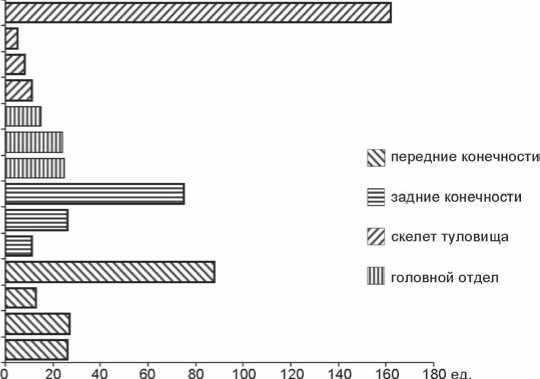

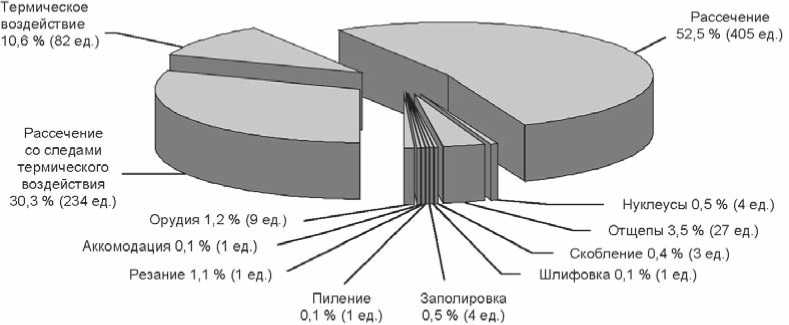

Подсчет минимального числа особей каждого вида животных (рис. 13) выявил преобладание архара, лошади, носорога. Остальные виды представлены единичными находками. Если брать во внимание потери, которые происходили еще до попадания костей в культурный слой, то количество добытых животных сле- дует многократно увеличить. На численность и состав костей на Толбаге значительно повлияло то, что разделка добычи производилась на месте охоты, а на поселение доставлялись отдельные части туш. Об этом свидетельствуют данные по анатомическому составу коллекции. Насчитывается 2 385 фрагментов анатомически определимых костей (рис. 14). Наибольшую долю составляют кости конечностей – 66,5 %, преобладают кости дистальных отделов задних конечностей. Вторыми по частоте встречаемости являются аналогичные кости передних конечностей. Примерно в одинаковых долях (по 5–6 %) представлены кости плечевого

Рис. 13. Минимальное число особей животных.

Зубы

Челюсти нижние Кости черепа

Тазовые

Позвонки

Лопатки

Плюсневые и заплюсневые

Большие берцовые

Бедренные

Пястные и запястные

Локтевые

Лучевые

Плечевые

Рис. 14. Соотношение количества элементов скелетов животных.

и тазового поясов и проксимальных отделов конечностей. Кости отдела туловища, включающие позвонки и ребра, составляют 14,1 % от всех определимых костей. Целых черепов на стоянке не обнаружено. Среди фрагментов черепов (19,4 %) преобладают кости висцеральных отделов и нижние челюсти.

Характер эксплуатации каменного сырья

Какое место занимает толбагинская система утилизации камня среди себе подобных, выявленных на южносибирских поселениях? Для ответа на этот вопрос нами были использованы материалы из девяти памятников, включающих индустриальные комплексы 17 культурных слоев [Рыбин, Колобова, 2004; Рыбин, Лбо-ва, Клементьев, 2005; Деревянко и др., 2007]. Все они представляют пластинчатые культуры раннего этапа верхнего палеолита Южной Сибири и соответствуют 45-30 тыс. л.н. Географический разброс довольно широк - от западной границы ареала пластинчатых культур раннего этапа верхнего палеолита (Горный Алтай) до восточной (Забайкалье и Монголия). В качестве показателей интенсивности и разнообразия производственной деятельности в указанных комплексах рассматривались элементы вторичной обработки орудий, а также соотношения основных категорий каменного инвентаря индустрий (табл. 7).

Таблица 7. Основные категории каменных артефактов в индустриях ранней поры верхнего палеолита Южной Сибири

|

Стоянка |

>х о го О |

СО О со" О 05 -8- ф н 05 X ф 1 2 ф о |

d о о 05 га < d § ф 5 а 8’5 £ S Ё 2 га >, о. 5 < ■& |

6 | d ф Ф О_ о. ° ф 11 8 ? ° -Ан -8- § ф -О < о |

i о ф пз- 5 ф 05 5 d s Ф О_ ГО ф о с О Ф О 0) г£ Ф 05 1- ^ 9- 05 < х |

i о ф °-О. 05 X Н Ф 8 ф £ 5 5 ю 05 ti 9-< х |

6 о 1-ф ф го О :> X X - 2. £ ю х О 05 У-о Ф х 1- т ^ < о. |

ф 5 1 5 2

О 05 5 Ю £ о 05 -8- О О. Ф < 5 |

d о о ф 5 т |

+ X ф с ф 3" о го d о X 1-о _ У О т |

к d о + о о ф 1 т |

ф" о ф о £0 £0 О о ф 5 ГО го о гос |

ф" о ф го о £0 £0 О ГО о о го го о гос |

о ф го о £0 d о го го о гос |

|

Кара-Бом |

ВП6 |

878 |

59,8 |

40,2 |

ГОР 55,3 |

НЫЙ АЛ 44,7 |

ТАЙ 56,3 |

43,7 |

1:8,9 |

1:5 |

1:52,7 |

1,8 |

79,7 |

16,3 |

|

ВП5 |

594 |

62,1 |

37,9 |

61,3 |

38,7 |

61,9 |

38,1 |

1:11,5 |

1:6,2 |

1:82 |

1,2 |

83,7 |

13,6 |

|

|

ВП1-4 |

395 |

57,9 |

42,1 |

70,0 |

30,0 |

44,3 |

55,7 |

1:9,1 |

1:4,4 |

1:48,3 |

2,0 |

79,5 |

18,5 |

|

|

Денисова пещера |

11 |

1326 |

39,1 |

60,9 |

67,0 |

33,0 |

53,4 |

46,6 |

1:4,9 |

1:4,5 |

1:26 |

3,7 |

78,3 |

18 |

|

9 |

804 |

46,5 |

53,5 |

64,2 |

35,8 |

43,9 |

56,1 |

1:3 |

1:4,8 |

1:16,9 |

5,6 |

77,1 |

17,3 |

|

|

Усть-Каракол-1 |

11 |

184 |

78,2 |

21,8 |

95,5 |

4,5 |

84,6 |

15,4 |

1:4,2 |

1:2,1 |

1:12,1 |

7,6 |

60,3 |

32,1 |

|

10 |

296 |

52,0 |

48,0 |

83,0 |

17,0 |

64,0 |

36,0 |

1:6,7 |

1:1,9 |

1:12,1 |

5,1 |

60,8 |

34,1 |

|

|

9 |

628 |

61,0 |

39,0 |

85,0 |

15,0 |

73,9 |

26,1 |

1:5,6 |

1:2,2 |

1:16,9 |

5,6 |

63,4 |

31,0 |

|

|

Кара-Тенеш |

б/н |

809 |

27,6 |

72,4 |

54,1 |

45,9 |

42,1 |

57,9 |

1:4,8 |

1:6,3 |

1:34 |

2,8 |

83,1 |

13,6 |

|

Малояломанская |

б/н |

48 |

50,0 |

50,0 |

50,0 |

50,0 |

71,4 |

28,6 |

1:8 |

1:2 |

1:23 |

4,1 |

62,5 |

33,3 |

|

Хотык |

гор.2 |

675 |

21,6 |

78,4 |

ЗА 37,3 |

БАЙКАЛ 62,7 |

ЬЕ 60,8 |

39,2 |

1:6,4 |

1:3,6 |

1:28 |

2,8 |

79 |

18 |

|

гор.3 |

491 |

42,0 |

58,0 |

32,0 |

68,0 |

62,0 |

38,0 |

1:4 |

1:3,3 |

1:16,5 |

5 |

74,5 |

20,5 |

|

|

Каменка |

А(С) |

970 |

20,7 |

79,3 |

27,0 |

73,0 |

58,6 |

41,4 |

1:8,3 |

1:2,7 |

1:32 |

2,6 |

74,4 |

23 |

|

Толбага |

гор.4 |

3184 |

24,1 |

75,9 |

42,3 |

57,7 |

65,1 |

34,9 |

1:3 |

1:3,7 |

1:12,8 |

6,8 |

72,9 |

20 |

|

Толбор-4 |

гор.4 |

4966 |

40,3 |

59,7 |

СЕВЕР 51,7 |

АЯ МО 48,3 |

НГОЛИ 65,8 |

Я 34,2 |

1:3,6 |

1:11,7 |

1:44,6 |

1,1 |

92,8 |

6,1 |

|

гор.5 |

6992 |

43,7 |

56,3 |

57,0 |

43,0 |

88,2 |

11,8 |

1:2,4 |

1:10,7 |

1:27,3 |

2,8 |

90,5 |

6,7 |

|

|

гор.6 |

5035 |

53,6 |

46,4 |

76,8 |

23,2 |

87,5 |

12,5 |

1:1,5 |

1:15,5 |

1:23,5 |

2,7 |

93,3 |

4,0 |

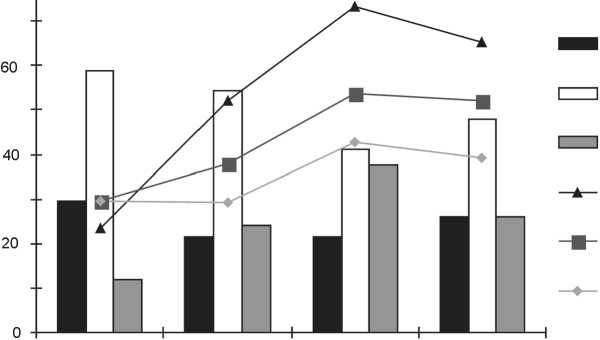

В южно-сибирских индустриях средне- и силь-номодифицирующая ретушь характерна для 40– 60 % всех орудий. На Толбаге этот показатель является одним из самых высоких по региону – 75,9 %. Сопоставимые показатели фиксируются в комплексах А(С) стоянок Каменка и Хотык (горизонт 2), а также стоянки Кара-Тенеш. В коллекции Толбаги орудия, у которых обработана половина и более длины рабочего края, со ставляют 57,7 %. Во всех алтайских и монгольских индустриях этот показатель меньше 50 %, в забайкальских он выше тол-багинского и равняется 62–73 %. Более одного элемента вторичной обработки имеют 34,9 % орудий из Толбаги; это ниже, чем в большинстве памятников Горного Алтая, для которых характерна полимор-фичная обработка орудий. Близкие значения отмечены для всех забайкальских объектов и ряда слоев Кара-Бома; показатели по Толбаге выше, чем по Усть-Караколу и Толбору-4. Вместе с тем орудий, имеющих два рабочих края и больше, на Толбаге относительно много – 44,6 %.

Процент нуклеусов в индустрии Толбаги – один из самых высоких среди показателей для Южной Сибири. Удельный вес орудий этого памятника является средним по Сибири; он очень близок к аналогичному показателю по забайкальским памятникам и значительно уступает показателям индустрий Усть-Каракола и Малояломанской пещеры (определены ранее [Рыбин, Колобова, 2004] как кратковременные охотничьи лагеря), но заметно превосходит показатели мастерской Толбор-4. Процент необработанных сколов несколько ниже, чем в остальных комплексах. Определенную информацию о характере деятельности человека на территории стоянки может дать анализ соотношения ряда категорий инвентаря. Отношение нуклеусов к орудиям позволяет представить эффективность утилизации нуклеусов на памятнике. Отношение орудий к неретуширован-ным сколам и нуклеусам дает возможность установить интенсивность деятельности по оформлению орудий в индустрии. Отношение нуклеусов к нерету-шированным сколам и орудиям может помочь при определении интенсивности первичного расщепления на памятнике.

В комплексе Толбаги на один нуклеус приходится три орудия; это один из самых низких показателей эффективности утилизации нуклеусов, он превосходит значения только комплексов мастерской Тол-бор-4. Интенсивность расщепления очень низкая: на один нуклеус приходится 12,8 сколов. Более низкие значения имеют только индустрии Усть-Каракола. Максимальные показатели интенсивности расщепления характерны для мастерских (Толбор-4) и памятников с обилием приносного сырья (Кара-Бом, Каменка, Хотык).

Показатели интенсивности деятельности по производству орудий на Толбаге весьма высокие (на одно орудие приходится 3,7 неретушированных предмета), они совпадают с данными по остальным забайкальским объектам и уступают лишь очень высоким характеристикам Усть-Каракола и комплекса Малоя-ломанской пещеры. Обычные показатели для Горного Алтая – от 4 до 6 продуктов первичного расщепления на одно орудие, для мастерской Толбора – от 10 до 15. В целом по соотношению основных категорий инвентаря Толбага наиболее близка комплексам, определенным ранее [Рыбин, Колобова, 2004; Рыбин, Лбова, Клементьев, 2005] как кратковременные охотничьи стоянки. Однако могут быть отмечены и некоторые особенности толбагинского технокомплекса. С одной стороны, на памятнике много нуклеусов, которые раскалывали очень слабо, и, казалось бы, весьма малоэффективно использовали; об этом свидетельствует крайне малый показатель количества орудий, приходящихся на один нуклеус. Вместе с тем на этом памятнике каждый четвертый предмет переоформлялся в орудие.

В составе технокомплекса фиксируется большое количество нуклеусов со следами галечной корки, утилизация которых ограничивалась снятием не скольких отщепов. Приведенные ранее данные свидетельствуют о том, что первичная обработка основной части имеющихся ядрищ происходила на территории стоянки. Обилие слабоутилизированных нуклеусов может быть признаком того, что на территорию стоянки приносили много сырья, вероятно местного, в расчете на предстоящую утилизацию. Возможно, именно данное обстоятельство обусловливало низкие показатели интенсивности раскалывания и эффективности использования нуклеусов. Продуктом упомянутой утилизации является значительное количество небольших «ситуационных» орудий, предназначенных для выполнения кратковременных и специфических функций, часто со следами галечной корки и легкой обработки. Вместе с тем в составе технокомплекса стоянки имеется представительная группа орудий, как правило, крупных и широких пластин длиной более 70 мм, имеющих признаки наиболее интенсивной и разнообразной обработки. Как показывают сравнительные характеристики основных категорий каменных артефактов индустрии, на территорию стоянки прино сили не только необработанные гальки – заготовки нуклеусов, но и крупные, интенсивно обработанные орудия. Артефакты предназначались для долговременных и разнообразных операций, а также преднамеренного фрагментирования с целью увеличения количества пригодных для работы инструментов. Именно наличием многочисленных универсальных («формальных») орудий можно объяснить кажущие ся противоречия между соотношениями категорий артефактов (высокой степени интенсивности производства орудий и крайне малой эффективности утилизации нуклеусов) и значительные показатели полиморфичной и сильномодифицирующей вторичной обработки в комплексе Толбаги.

Транспортировка и потребление добычи. Искусственная модификация кости

В остеологической коллекции Толбаги представлены практически все элементы скелетов животных; значительно преобладают кости конечностей, особенно дистальных разделов, ввиду их многочисленности в скелете животного любого вида. Наличие костей конечностей в составе фаунистического набора означает, что добыча транспортировалась с места охоты до лагеря целиком или в частично разделанном виде. При этом наименее ценные в пищевом отношении нижние части конечностей могли отсекаться на любой стадии разделки либо употребляться в пищу во время пищевого кризиса. Вариант поведения человека в качестве падальщика при анализе количества и состава добычи практически исключается.

В коллекции костей конечностей доминируют остатки носорога (35, 6 %), далее следуют кости архара (23,5 %), лошади (12,4 %), волка (7,5 %), бизона (6,2 %), северного оленя и дзерена (3,6 %), винторогой антилопы (3,3 %), байкальского яка (2,6 %), благородного оленя (1 %), кулана и медведя (0,3 %). Распределение костей передних и задних конечностей по видам примерно такое же. Животные некоторых видов представлены только костями конечностей. Это кулан, байкальский як и медведь. Ко сти туловищ принадлежат в основном носорогу, архару, лошади. Единичны кости туловища дзерена и северного оленя. Самый высокий показатель частоты встречаемости костей черепа и зубов соответствует лошади, далее следуют архар, носорог, северный олень, волк, дзерен, бизон, винторогая антилопа, благородный олень.

Анализ костей конечно стей архара как наиболее представленного вида (рис. 15) позволяет сделать выводы об особенностях потребления добычи на стоянке. В отличие от плечевых, кости предплечья представлены только проксимальными эпифизами. При этом более половины лучевых костей имеют явные следы искусственного отсечения. Таким образом, на месте забоя отсекались наименее ценные нижние разделы передних конечностей. Их остатки на стоянке почти от- сутствуют. Исключение составляют две поч- ти полные пясти, залегавшие в анатомической связке на границе предполагаемой жилой зоны стоянки, – свидетельство в пользу того, что нижние отделы передних конечностей в пищу не использовались, и возможно также, не приносились на стоянку. Отметим, что нижние разделы задних конечностей преоб- ладают в коллекции.

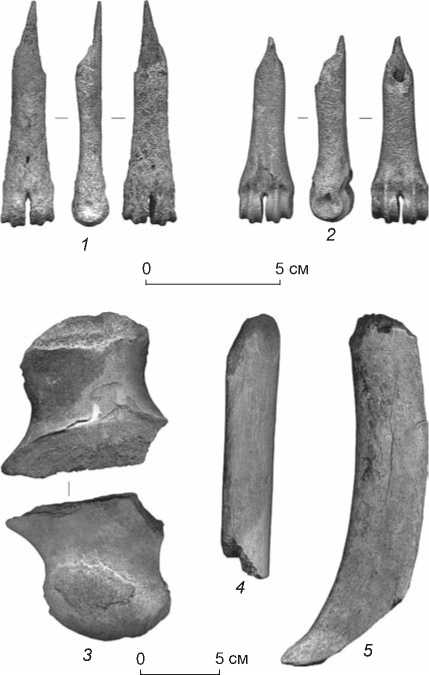

Как показывает анализ остеологических материалов, обитатели стоянки не только отсекали конечности у убитых животных, но и намеренно рассекали, резали, скоблили, шлифовали, полировали кости, подвергали термическому воздействию, делали из них орудия и украшения (рис. 16). В коллекции выделено 639 намеренно рассеченных костей и более 2 тыс. осколков и обломков, отражающих высокий индекс раздробленности. Отмечено несколько костяных нуклеусов. Они подготовлены для получения отщепов на отсеченных эпифизах костей конечностей крупных животных. Костяные отщепы с острыми краями мог- ли использоваться для различных производственных операций, но по сравнению с каменными орудиями кратковременно, до тех пор, пока «свежая» кость сохраняла свою прочность. У инструментов из костяных отщепов дополнительно выкрашивали и выравнивали рабочие поверхности.

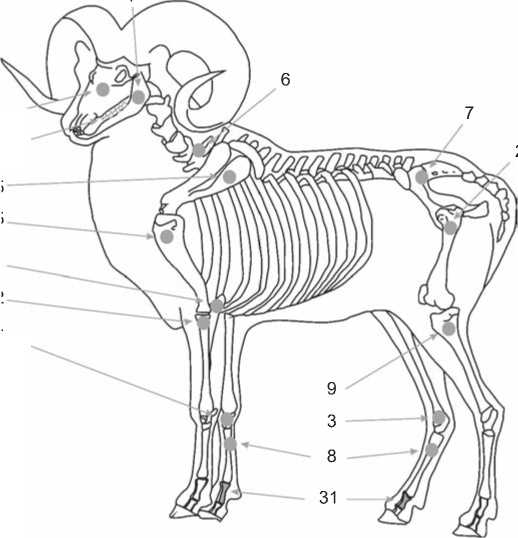

Костяные орудия составляют ок. 5 % от числа искусственно обработанных костей. Важнейшим фактором формообразования орудий были анатомические пропорции, морфологические особенности и уникальные свойства как целых костей, так и отдельных их

Рис. 15. Количество определимых костей архара, ед.

Рис. 17. Костяные орудия.

1 , 2 – шилья на костях конечностей; 3 – скребло на отсеченном отростке бедренной кости носорога; 4 , 5 – концевые орудия на ребрах.

Термическое воздействие 10,6% (82 ед)

Рассечение

52,5 % (405 ед.)

Аккомодация 0,1 % (1 ед.)

Заполировка 0,5% (4 ед.)

Нуклеусы 0,5 % (4 ед.)

— Отщепы 3,5 % (27 ед.)

— Скобление 0,4 % (3 ед.) Шлифовка 0,1 % (1 ед.)

Орудия 1,2% (9 ед.)

Резание 1,1 % (1 ед.)

Пиление 0,1 % (1 ед.)

Рассечение со следами термического воздействия 30,3 % (234 ед.)

Рис. 16. Разновидности следов антропогенного воздействия на кости животных.

частей. Концевые орудия изготавливали из крупных ребер (рис. 17, 4, 5). На изломах концов большинства из них выделены следы искусственной подработки и утилитарного использования. Ребра также могли быть основой для составных орудий – два из них име- ют искусственные пазы в средней части латералей. В качестве рукояток шильев служили расширенные закругленные окончания (эпифизы) ко стей дистальных разделов конечностей животных (рис. 17, 1, 2) [Васильев и др., 1999]. Не имеют аналогов в палеолите обнаруженные на Толбаге скребла с рукоятью, изготовленные на отростках бедренных костей шерстистых носорогов (рис. 17, 3).

Заключение

Результаты анализа каменной индустрии археозооло-гической коллекции в сочетании с данными стратиграфии и планиграфии позволяют предложить новую интерпретацию стоянки Толбага. Ранее она рассматривалась как долговременное либо сезонное (предпочтительно зимнее) поселение [Константинов М.В., 1994, с. 142; Константинов А.В., 2001, с. 163–164]. В настоящее время на основе материалов нашего исследования объект можно считать местом периодических, многократных, относительно продолжительных посещений людьми. Распределение структур стоянки, удаленных друг от друга на расстояние до 100 м, относительно неширокой полосой вдоль склона перпендикулярно руслу р. Хилок является результатом продолжительного регулярного смещения «пятен» заселения по склону, в зависимости от наличия удобных ровных площадок, преимущественно по неширокой ложбине, вытянутой вдоль склона. Выделенные жилищные структуры демонстрируют эпизоды заселения, а территория стоянки размером более 1 тыс. м2 может рассматриваться как палимпсест – результат накладывавшихся друг на друга эпизодов.

Выбор человеком этого места был обусловлен прежде всего гипсометрией склона. Именно здесь прослеживается неглубокая ложбина, закрытая с запада и севера водораздельными возвышенностями.

Склон открыт в долину реки и освещается практически весь световой день благодаря экспозиции и наклону в 8–12º по отношению к горизонтали. С данного места долина реки обозревается в среднем на 2 км. Широкая речная пойма, примыкающая к месту стоянки с юга, представляла большие возможности для охоты на животных, предпочитавших остепненный долинный ландшафт (носорог, лошадь, дзерен, кулан). Охотиться на архара, оленя, медведя можно было и на залесенных горных участках, примыкающих к стоянке с севера. Присутствие в долине древесной (сосна, береза), кустарниковой (ольха, лещина) и травяной (полынные, лебедовые, злаковые) растительности подтверждено спорово-пыльцевыми спектрами, выделенными преимущественно из нижней части разреза. Характер палинологического спектра предполагает наличие перигляциальных степей с сосново-березовым редколесьем на склонах и предгорьях и кустарниками в подлесках [Константинов М.В., 1994].

В охотничьей добыче древних толбагинцев прослеживается преобладание трех видов животных – Coelodonta sp., Ovis ammon L. и Equus (Equus) sp. Ландшафтные характеристики зон обитания данных видов могут пересекаться лишь в плане привязки к широкой долине реки. При этом носорог больше тяготеет к болотистой кустарниковой местности, архар – к гористой, луговой, а лошадь – к открытым остепнен-ным пространствам.

Толбагинский участок занимает в бассейне р. Хи-лок особое положение. Здесь река, прорезая отроги хребта Цаган-Хуртэй, образует сравнительно узкий (шириной ок. 2 км) участок, который животные, возможно, пересекали, двигаясь от одного расширенного участка долины к другому. Учитывая ландшафтное окружение, можно утверждать, что участки охоты располагались на сравнительно небольшом расстоянии от стоянки (в радиусе 2–3 км), преимущественно вдоль долины. По мнению Н.Д. Оводова, который дал видовое определение толбагинской коллекции, охота происходила преимущественно вблизи стоянки. «На это указывает сравнительно большое количество костей от “малосъедобных” участков туш (дистальные отделы конечностей, осколки черепов)» [Оводов, 1987, с. 124].

В толбагинском тафоценозе имеются свидетельства охоты в разные сезоны. Наличие костей новорожденных носорогов позволяет говорить об охоте в весенне-летний период, а неиспользованных в пищу фаланговых частей конечностей – об отсутствии на момент добычи пищевого кризиса, который характерен для зимы и ранней весны; следовательно, добыча этих животных происходила с наибольшей вероятностью летом или осенью. Данный вывод подтверждается и преобладанием в коллекции ко стей архаров, вероятность добычи которых воз- растала в осенний период в связи с образованием больших групп во время гона [Наземные звери России…, 2002, с. 254].

Судя по составу скелетов основных видов промысловых животных, добыча утилизировалась прямо на месте стоянки, здесь осуществлялся полный цикл ее разделки и употребления в пищу. Статистика отражает кости всех частей скелета в пропорциях, примерно равных численному составу остеологической части биомассы. Это означает, что на стоянке присутствовали все части тел добытых животных. Вероятно, применялись разнообразные способы утилизации добычи. Туши животных средних размеров, возможно, приносили на место поселения целиком, а крупных животных (носорог, як, бизон) – в расчлененном виде, по частям, большими кусками, которые впоследствии разделывались на поселении. В связи с этим обращает на себя внимание малочисленность черепов крупных животных, которые должны были сохраняться лучше. Вероятно, массивные черепа оставляли за пределами поселения, на местах разделки добычи. Так же, возможно, поступали с массивными тазовыми костями (отсутствующими в толбагинской остеологической коллекции).

Сопоставляя характер жизнеобеспечивающей деятельно сти человека и особенности утилизации камня, можно предположить, что жизненный цикл древнего населения стоянки был адаптирован к многократным посещениям территории, удобной для сезонной (летне-осенней) охотничьей деятельно сти. Анализ тафоценоза Толбаги отражает поселенческий комплекс с полным циклом разделки и утилизации добычи (значительная модификация кости). Время пребывания на поселении отмечено интенсивной производственной деятельностью: люди приносили на территорию туши животных, добытых поблизости, разделывали их с помощью инструментов, сделанных из доставленных с галечных пляжей р. Хилок запасов сырья. Вероятно, в состав транспортируемого мобильного набора орудий входили тщательно обработанные крупные пластины, которые вме сте с некоторым количеством неретушированных сколов и подготовленных крупных нуклеусов также были принесены на территорию поселения. Там эти орудия подвергались многократному и разнообразному переоформлению, фрагментации и приобретали универсальные функции. Показателен обширный диапазон технических приемов, применявшихся толбагинцами. На стоянке активно использовались орудия из кости, по функции, вероятно, аналогичные «ситуативным» каменным орудиям комплекса. Во время посещений стоянки человек приспосабливал для своих нужд территорию обитания; на ней сохранились следы жилищных структур, очагов и производственных площадок. Изучение свидетельств жизнедеятельности населения

Западного Забайкалья на ранних этапах верхнего палеолита позволяют реконструировать своеобразную и сложную структуру его поселений, развитость материальной культуры и способности адаптироваться к особенностям ландшафта.

Авторы выражают глубокую признательность А.А. Аной-кину, М.В. Константинову, Н.А. Кулик и М.Н. Мещерину за полезные замечания, сделанные во время обсуждения предварительного варианта статьи.