Страницы музейной истории

Автор: Чумаченко Виктор Кириллович

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Книжное ревю: рецензии и обзоры

Статья в выпуске: 3 (3), 2015 года.

Бесплатный доступ

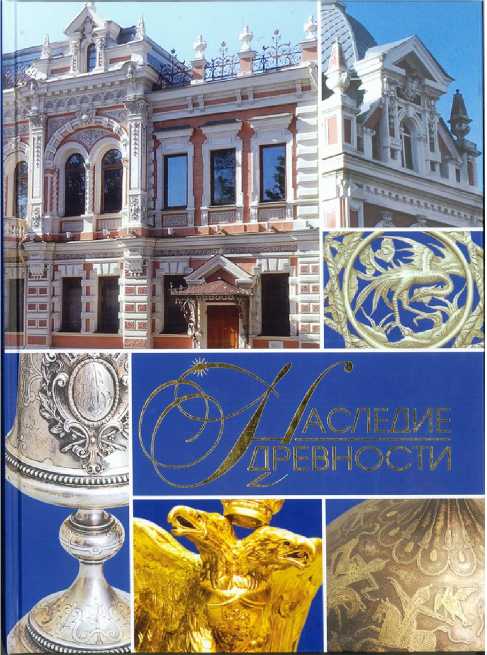

Рец. на книгу: Стругова М. Р., Корсакова Н. А., Есипенко Л. М., Хачатурова Е. А., Фролов Б. Е., Юрченко Т. В. Наследие древности. Краснодар: «Традиция», 2015. 256 с.: ил. ISBN 978-5-91883-196-0. Подарочное, богато иллюстрированное издание рассказывает об истории Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына, о его богатейших коллекциях, повествующих об истории и культуре Кубани.

Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. е. д. фелицына (кгиамз), ученые кгиамз, музейные коллекции

Короткий адрес: https://sciup.org/170174728

IDR: 170174728

Текст научной статьи Страницы музейной истории

Эту книгу [2] мы относим к числу долгожданных, востребованность в которых назрела даже не вчера. Действительно, впервые за 135-летнюю историю Кубанского государственного историко-археологического му- зея-заповедника им. Е. Д. Фелицына выходит такой солидный альбом с рассказом о его создателях и меценатах, экспонатах и коллекциях. И хотя раньше тоже появлялись отдельные статьи с характеристикой различных этапов

тогдашнего развития, но исторический вектор понятен: казачьи территории подошли к той стадии своего развития, когда слыть «ужасающей глухоманью» стало не просто неприлично, а себе в убыток, проявился запрос на представительное «культурное лицо» главных городов-столиц, на историческое обоснование своей «древности» и «укорененности» на этой земле.

Привлекает, прежде всего, своим величием и подлинной жертвенностью героическая фигура основателя музея – археолога, историка и этнографа Е. Д. Фелицына (1848– 1903). О таких говорят: отдал благородному делу всего себя. Действительно, Евгений Дмитриевич даже не завел семью, чтобы не отвлекаться от любого дела, в продвижении которого он видел своё предназначение. В любую непогоду и распутицу спешил в самые дальние уголки области за очередной каменной «бабой», вскрывшимися археологическими артефактами, с фотоаппаратом в руках обследовал очередные мегалитические памятники (дольмены), организовывал раскоп- становления музея, историческими портретами его подвижников, цельная картина жизни этого старейшего культурно-просветительного учреждения Кубани оставалась для нас недоступной. Не будем утверждать, что новое издание решило это задачу полностью (определенные лакуны бросаются в глаза), но то, что оно к этому значительно приблизилось, представляется очевидным.

Буду субъективным: мне более всего интересна историческая часть, написанная научными сотрудниками М.Р. Струговой, Н.А. Корсаковой и Л. М. Есипенко, отдавшими немало лет восстановлению утраченных страниц истории музея. В книге, быть может, впервые на научном уровне ставится вопрос о том, почему именно на стыке третьей-четвертой части 19 столетия столицы казачьих войск юга России обретают свои музеи, почему войсковые администрации практически повсеместно пошли на встречу хлопотным и дорогостоящим инициативам своих видных культурных представителей, поставивших этот вопрос в практическую плоскость. Конечно, причину искать нужно в запутанном клубке социально-экономических проблем ки, готовил и издал потом соответствующую карту для будущих профессиональных копателей, консультировал экспедиции столичных ученых, в том числе сопровождал в проезде по области саму королеву российской археологии княгиню Уварову, вёл метеонаблюдения, выступал как военный историк. Вот, например, недавно вышедший сборник «Историческая публицистика Кубани второй половины XIX – начала XX века» неожиданно ярко представил его как первого летописца города Майкопа [1]. Да мало ли еще в каких областях он себя проявил! Кто-то скажет: ну они же были богатые, да и их деятельность хорошо поощрялась государством. Увы, нет, более чем скромную копейку на жизнь приходилось зарабатывать тягостной армейской службой, и в очередной раз выслушивать выговор, что «засидевшись за книжками» до утра, опоздал к рутинному построению на плацу. Я уже не говорю о том, что многие экспонаты, карты, книги для будущего музея Фелицыным приобретались за свой счет. И на водку казаку, выкопавшему в родном огороде «чуду-юду», тоже давалось из своего кармана – чтобы впредь не выбрасывали находки, не разбивали, не использовали как-нибудь по хозяйству, а докладывали о них по начальству «до самого Екатеринода-ру»...

Е.Д. Фелицын не остался без достойных продолжателей. После его отъезда в Тифлис заботу о музее продолжили брат историка В.А. Щербина и будущий создатель ОЛИКО В.М. Сысоев. А когда музей был выделен в самостоятельную единицу с отдельным финансированием (1906), то первым в списке его официальных директоров стал видный общественный деятель К.Т. Живило, инициатор создания постоянно действующей этнографической выставки под открытым небом, продемонстрированной впервые во время кубанской областной ярмарки в сентябре 1910 г. Вторым и последним заведующим войсковым музеем стал И. Е. Гладкий (1910–1920), которому принадлежит идея создания при нём Кубанского общества любителей изучения казачества (1911) .

К сожалению, в книге очень бегло освещён период с 1920-го по 1936 г., который ознаменовался несколькими крупными реорганизациями, когда детище Е.Д. Фелицына входило то в состав объединенного Кубано-Черномор-ского областного музея, то объединенного Научного, то значилось филиалом Музея революции. В 1937 г. в связи с образованием Краснодарского края музей получил самостоятельность, и начинается его современный период существования. Он связан с деятельностью таких известных ученых и талантливых публицистов, как Ф.В. Навозова (директор в 1936-38, 1942-1952 гг., автор популярных краеведческих книг), ведущий кубанский археолог Н.В. Анфимов, четверть века руководившая сокровищницей кубанской исторической памяти Инесса Васильевна Шевченко. Новое издание отдает дать плодотворной деятельности многих кубанских историков, сотрудничавших с музеем, особенно его ветеранам. Обширная фотогалерея музейных работников, представленная в книге, знакомит с их работой в полевых и подводных экспедициях, во время бесед на колхозных станах, и в заводских цехах, во время встреч с молодежью. Особенно интересны (в качестве «изюминки) постановочные фото сотрудников в костюмах прошлых веков, от кольчуг и казачьих черкесок до «фильдеперсовых» нарядов городских красоток на- чала ХХ столетия, щеголяющих по бульварам современного Екатеринодара под ручку с галантными «усачами».

Безусловно, признавая большой вклад, который внёс и продолжает вносить историко-археологический музей-заповедник в культуру Кубани и важность выхода посвященного ему красочного альбома, хотелось бы высказать несколько пожеланий на будущее. Во-первых, работа по изучению истории собственной организации должна вестись постоянно, так как всё еще бросаются в глаза многие белые пятна. Недостаточно изучена биография В.А. Щербины в связи с его деятельностью в музее, мало мы знаем о жизни и деятельности В.М. Сысоева (1864–1933), даты жизни которого указаны почему-то неполно, с вопросительным знаком в конце, хотя после отъезда с Кубани он прожил долгую насыщенную трудами жизнь, сначала в Грузии, а потом в Азербайджане, древней истории которого в советское время он посвятил несколько книг и серьезных научных публикаций в академической печати. До сих пор не установлена дата смерти директора Кубанского научного музея археолога А.Ф. Лещенко, но ведь хорошо известно, что он выжил и, заброшенный войной на Урал, до самой пенсии трудился в Челябинском пединституте. Хотя жанр фотоальбома диктует свои приоритеты, мне хватает в книге также добротного библиографического списка публикаций о музее и библиографических справок об основной научной продукции хотя бы самых известных его деятелей. Взятые в своей совокупности они рассказали бы о музее ещё больше, глубже и выпуклее. Такие справки могли бы содержать сжатую информацию о конкретном вкладе каждого ученого («открыл», «нашел», «раскопал» «описал», «систематизировал», «разработал концепцию выставки» и т. п.), которую мог бы завершать библиографический список из 10-15 основных публикаций. Ну, и если есть, можно было бы добавить указание на то, какие личные коллекции оставил родному музею тот или иной сотрудник, уходя на покой. Ведь их собирают многие, но редко кто решает оставить на память о себе государству. Тем более имена подлинных профессионалов и бескорыстных подвижников должны быть названы громко и с соответствующими словами благодарности, как это было широко при- нято, например, ещё при атамане М.П. Бабыче, имя которого также значится в числе радетелей музея.

Исторической частью альбом лишь начинается, а не исчерпывается. Второй раздел, подготовленный Е. А. Хачатуровой, повествует о формировании коллекции золота и серебра эпохи раннего железа, фотоэкс-понирует читателям сокровища погребения сарматского воина из кургана у хутора Бойко-Понура и пышного захоронения сарматской жрицы, найденного у хутора Песчаного. В завершение наш известный специалист по оружию Б. Е. Фролов знакомит нас с со- ответствующей частью музейного наследия, а коллекцию украшений и предметов быта XVIII – середины ХХ вв. из драгоценных металлов интересно представляет главный хранитель фондов Т. В. Юрченко. Эти по задумке издателей дополнительные разделы, хорошо «легли» в книгу, и имеют в ней самостоятельное, весьма весомое научное содержание и значение.

Книга «Наследие древности» стал еще одной большой удачей краснодарского книжного издательства «Традиция», вот уже не первый год выпускающего в свет свою альбомную фотолетопись Кубани.

Список литературы Страницы музейной истории

- Кубанская библиотека. Т. 22: Историчская публицистика Кубани второй половины XIX начала XX века: П. П. Короленко, И. Д. Попко, Е. Д. Фелицын. Краснодар: Периодика Кубани, 2014.

- Стругова М. Р., Корсакова Н. А., Есипенко Л. М., Хачатурова Е. А., Фролов Б. Е., Юрченко Т. В. Наследие древности. Краснодар: Традиция, 2015.