Стратегические резервы роста производительности труда в региональной экономике

Автор: Ильин Владимир Александрович, Гулин Константин Анатольевич, Ускова Тамара Витальевна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Стратегия развития

Статья в выпуске: 1 (9), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье исследованы особенности производительности труда в региональной экономике, определены уровень и динамика производительности труда по отдельным отраслям и народнохозяйственному комплексу в целом. Определены факторы, в наибольшей степени влияющие на производительность труда. Показана значительная роль мотивационного фактора - уровня заработной платы. Выявлены возможности повышения производительности труда в условиях финансово-экономического кризиса, разработаны меры по увеличению производительности труда в основных отраслях экономики региона в 1,5 - 2 раза в период с 2008 по 2020 г.

Производительность труда, региональная экономика, факторы роста производительности труда, методы измерения производительности труда, источники роста производительности труда

Короткий адрес: https://sciup.org/147109187

IDR: 147109187 | УДК: 331.101.6(470.2)

Текст научной статьи Стратегические резервы роста производительности труда в региональной экономике

Источник:

Таблица 2. Сопоставление производительности труда в России и развитых странах, тыс. долл. на одного занятого в ценах и по паритетной покупательной способности 2000 г. [2]

В экономике развитых стран производительность труда имеет важное значение и последовательно возрастает. В настоящее время за счёт этого достигается весь прирост национального дохода и выпуска продукции промышленности, сельского хозяйства, других отраслей.

По сравнению с такими странами уровень производительности труда в России недопустимо низок: в начале 2000-х годов этот показатель составлял лишь 82% от мирового уровня (табл. 2) . За годы реформ отставание заметно усилилось. Так, если в начале 1990-х гг. разрыв между Россией и США по уровню производительности труда составлял 4-4,5 раза, то в начале нового столетия – 5,5-6 раз [1] .

В соответствии с данными Международной организации труда (МОТ) [3], по производительности труда на современном этапе продолжают лидировать США. В 2006 г. среднестатистический американский наёмный работник добавил к стоимости компании - работодателя 63 885 долл. На втором месте, со значительным отрывом, находится Ирландия (55 986 долл.), на третьем – Люксембург (55 641 долл.). В пятёрку лучших входят также Бельгия (55 235 долл.) и Франция (54 609 долл.).

По уровню производительности труда (15 563 долл. в 2006 г.) Россия находится на четвёртом месте среди стран СНГ после Армении (22 763 долл.), Белоруссии (21 527 долл.) и Казахстана (18 688 долл.). А среди европейских стран она обгоняет лишь Сербию (10 519 долл.) и Македонию (13 270 долл.). Такая ситуация делает экономический рывок невозможным.

Вместе с тем история экономического развития России показывает, что темпы роста производительности труда могут быть уникально высокими. И в настоящее время страна демонстрирует весьма неплохие результаты. Так, если среднегодовая производительность труда в развитых странах растёт похожими темпами – 1,5 – 2% (в США в 1980 – 2005 гг. она прибавляла в среднем по 1,7%, во Франции – 1,5%, в Великобритании – 2,1%, в Германии – 1,4%, в Италии – по 1,8%), то в России в 2000 – 2005 гг. она ежегодно увеличивалась на 5,9% [4]. Однако, чтобы выйти на стратегические рубежи, этот показатель должен быть в 2 раза выше. Таким образом, повышение производительности труда – архиважная задача на всех уровнях экономики. В основе долгосрочного экономического роста, обеспечивающего конкурентоспособность, лежит именно производительность труда.

Это признается и российским руководством. Будучи Президентом России, В. Путин, выступая на расширенном засе- дании Госсовета 08.02.2008 г., заявил о необходимости достижения к 2020 г. четырёхкратного роста производительности труда в основных секторах экономики [5]. Этот показатель выбран в качестве ориентира и в проекте Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г., подготовленном Минэкономразвития [6]. Для решения этой чрезвычайно сложной задачи потребуется на протяжении 12 лет поддерживать темпы роста производительности труда на уровне 12% в год.

Рост производительности труда – проблема, имеющая не только практическую, но и теоретическую актуальность, обусловленная недостаточным вниманием к этим вопросам в связи с переходом к рыночной экономике.

Современный экономический словарь определяет дефиницию «производительность труда» как показатель эффективности использования ресурсов труда, трудового фактора, который измеряется количеством продукции в натуральном или денежном выражении, произведённым одним работником за определённое, фиксированное время (час, день, месяц, год) [7].

Термин «производительность труда» был введён в 1766 г. А. Смитом в работе «Исследования о природе и причинах богатства народов» [8]. Делая различие между производительным и непроизводительным трудом, А. Смит утверждал, что объём производства и потребления продуктов определяется долей населения, занятого производительным трудом, и уровнем производительности труда, который тесно связан с разделением труда.

Марксистская теория рассматривает производительность труда с позиции трудовой теории стоимости [9]. Согласно данной теории в производстве любого продукта участвуют два вида труда: живой труд, затрачиваемый рабочими в процессе производства продукта, и прошлый

(овеществленный) труд, который был затрачен на прежних стадиях общественного производства и используется при производстве данной продукции. Прибавочный продукт создается только живым трудом. Средства производства, представляющие собой труд овеществленный, не создают новой стоимости, так как их стоимость была создана благодаря использованию живой силы и просто переносится на производимый продукт. В соответствии с этим производительностью обладает лишь живой труд, причём только труд работников материальной сферы. Как отмечал К. Маркс, именно их производительный труд создаёт необходимый и прибавочный продукт, являющиеся источником содержания непроизводственной сферы.

Продолжателем трудовой теории стоимости К. Маркса стала советская экономическая школа. Начиная с 20–30-х годов XX века показатели производительности труда, наряду с показателями эффективности капитальных вложений, стали одними из основных критериев эффективности общественного производства.

С распространением капиталоёмких производств проблема экономии не только живого, но и овеществленного труда стала приобретать все большее значение. С этим связан новый виток развития концепций производительности труда в 60-е годы XX столетия. К этому периоду относится разработка в Советском Союзе и за рубежом методик многофакторного измерения производительности труда и факторов производства.

Наиболее распространённая методика исследования производительности труда относила производительность к свойствам только живого труда. На данной позиции стояли, например, А.К. Гастев, Е.И. Капустин, Д.Н. Карпухин, Я.Н. Кваша, Е.Л. Маневич [10, 11, 12, 13, 14]. Производительность труда выражалась степенью плодотворности (результативности) целесообразной деятельности людей в сфере производства материальных благ в течение определённого периода времени. Л.П. Владимирова [15] считает, что целью трудовой деятельности является получение результата, например производство продукции или услуги. Для любого работника или группы имеет значение плодотворность этого результата, т.е. количество продукции (услуг), произведённой за единицу рабочего времени (час, день, год). И чем выше этот результат, тем меньше затраты на единицу результата, в том числе такие, как арендная плата за помещение, плата за электроэнергию и т.п. Следовательно, при высокой продуктивности труда с увеличением объёмов продукции снижаются издержки на неё.

Ряд авторов (Г.Г. Меликьян, Р.П. Колосова, В.Г. Костаков) [16] определяют понятие производительности в узкой технической и широкой общественной концепции. Под производительностью в узкой технической концепции понимается отношение выводимой продукции к вводимым ресурсам. Этот показатель выражает степень эффективности использования ресурсов. Под производительностью в широкой общественной концепции понимают прежде всего умственную склонность человека к постоянному поиску возможности усовершенствования всего существующего, основанную на уверенности в том, что человек может работать сегодня лучше, чем вчера, а завтра ещё лучше.

Особое развитие теория производительности труда получила в США и некоторых европейских странах в начале XX века. В это время появился ряд научно-практических направлений, среди которых наиболее весомый вклад в теорию производительности труда внесли: школа научного управления (Фредерик Тейлор), административная («классическая») школа в управлении (Анри Файоль), школа «человеческих отношений» (Элтон Мэйо) и другие (табл. 3) .

Таким образом, проблеме производительности труда в экономической литературе уделяется достаточно много внимания. Это обусловлено особым значением производительности труда для любой экономической системы: чем выше производительность труда, тем более качественным является экономический потенциал страны, тем богаче общество, выше уровень благосостояния людей.

Производительность труда, будучи сложной экономической категорией, измеряется несколькими показателями, находящимися между собой в определённых отношениях и соотношениях. Наиболее распространённым и универсальным

Таблица 3. Зарубежные научные школы в теории производительности труда

|

Школа |

Представители |

Вклад в теорию производительности труда |

|

Научная школа управления (1885 – 1920 гг.) |

Ф. Унслоу, Ф. Тейлор и др. |

Обоснована необходимость подбора конкретных работников для выполнения определенной работы (расстановка кадров), необходимость обучения работников, их подготовки и переподготовки как внутри предприятия, так и в сторонних организациях. Рационализация труда и ее мотивация |

|

Классическая или административная школа (1920 – 1950 гг.) |

А. Файоль, Л. Урвик, М. Вебер, Г. Форд, Л. Гьюлик, Д. Муни, О. Шелдон и др. |

Специалисты этого направления исследовали эффективность работы всей организации. Данный подход заключается в регламентации труда, в стремлении усовершенствовать организацию труда, в ужесточении трудовой дисциплины |

|

Школа человеческих отношений (1930 – 1950 гг.) |

М. Фоллетт, Д. Мейо, А. Маслоу., К. Арджирис, Р. Лайкерт, Д. Мак-Грегор, Ф. Герцберг и др. |

Представители этой школы провели множество исследований и экспериментов по вопросам мотивации людей, характера власти, лидерства, качества трудовой жизни и т. д. Основная цель – повышение эффективности организации за счет роста эффективности человеческих ресурсов, полного использования потенциала каждого работника |

Таблица 4. Методы измерения производительности труда

Натуральный метод измерения производительности труда характеризует выработку продукции в натуральной форме в единицу рабочего времени. Он используется на предприятиях, выпускающих однородную продукцию, а также применительно к рабочему месту, бригаде или участку. Разновидностью натурального метода является условно - натуральный метод измерения производительности труда . При использовании этого метода различные виды продукции приравниваются к одному преобладающему. Коэффициенты приведения рассчитываются по относительной трудоёмкости.

Для определения объёма и выработки разнообразной и часто меняющейся продукции служит трудовой метод исчисления производительности труда. Объём продукции измеряется с помощью данного метода в неизменных нормо-часах. Его использование возможно лишь на определённых рабочих местах, участках, но не на предприятии в целом.

Однако натуральный и стоимостный методы используются для расчёта производительности труда на предприятии. Наиболее универсальным является стоимостный метод . Он позволяет проводить сравнение уровня и динамики производительности труда на предприятии, в отрасли, регионе, стране. При этом объёмы производства продукции измеряются показателями валовой, товарной, реализованной продукции.

Что касается межстранового сопоставления, то Международная организация труда рассчитывает производительность труда как производство валового внутреннего продукта в сопоставимых ценах на одного занятого в экономике.

Решение проблемы роста производительности труда – важнейшая задача всех российских регионов. Выполнить её весьма

Рисунок 1. Факторы, влияющие на производительность труда в регионе

сложно, поскольку требуется выявление факторов, влияющих на производительность труда. Проводимые исследования показывают, что производительность труда в регионе зависит от целого ряда как внешних, так и внутренних факторов (рис. 1) .

Среди внешних факторов наиболее существенными являются: общая экономическая и политическая ситуация в стране; свод нормативно- правовых документов, регулирующих отношения в той или иной отрасли; целевые программы, направленные на повышение конкурентоспособности и качества продукции; социально -демографическая ситуация в стране; уровень развития образования и т.п. Внешние факторы – база для активного проявления внутренних факторов, способных оказать непосредственное влияние на уровень и динамику изменения производительности труда региона, отраслей экономики и предприятий. Факторы внутренней среды являются управляемыми, воздействуя на них, можно управлять производительностью труда в регионе.

Рассмотрим проблему производительности труда применительно к экономике регионов Северо- Западного федерального округа. За период с 2000 г. в субъектах округа валовой региональный продукт в расчёте на душу населения в текущих ценах увеличился в среднем в 5 раз. В 2007 г. по этому показателю лидировали Республика Коми, г. Санкт - Петербург, Мурманская и Архангельская области (табл. 5) .

Однако расчёты производительности труда по методике МОТ показали, что за период с 2000 по 2007 г. темпы роста производительности труда в сопоставимых ценах в регионах округа существенно различались (табл. 6) . Только Ленинградская, Калининградская и Архангельская области, а также г. Санкт-Петербург обеспечили превосходившие среднее значение по округу темпы роста производительности труда, достаточные для решения

Таблица 5. Валовой региональный продукт субъектов Северо-Западного федерального округа, тыс. рублей на душу населения (в текущих ценах)

|

Регион |

2000 г. |

2001 г. |

2002 г. |

2003 г. |

2004 г. |

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2007 г. к 2000 г., % |

|

Республика Коми |

56,6 |

75,5 |

84,1 |

106,0 |

131,4 |

174,6 |

223,0 |

249,6 |

441,0 |

|

г. С.-Петербург |

39,8 |

53,5 |

72,1 |

88,3 |

117,6 |

145,5 |

180,3 |

242,8 |

610,1 |

|

Мурманская обл. |

59,2 |

63,0 |

76,2 |

91,1 |

142,6 |

163,3 |

183,7 |

225,0 |

380,1 |

|

Архангельская обл. |

44,8 |

49,5 |

62,0 |

78,4 |

108,7 |

131,3 |

167,9 |

224,8 |

501,8 |

|

Вологодская обл. |

53,4 |

50,9 |

63,4 |

85,3 |

129,0 |

157,1 |

164,0 |

199,1 |

372,8 |

|

Ленинградская обл. |

33,3 |

45,2 |

56,7 |

72,9 |

100,5 |

128,7 |

161,7 |

191,0 |

573,6 |

|

Калининградская обл. |

24,3 |

33,8 |

42,0 |

49,1 |

70,3 |

85,7 |

109,9 |

155,7 |

640,7 |

|

Республика Карелия |

38,5 |

46,5 |

57,6 |

65,4 |

76,4 |

109,0 |

121,1 |

151,2 |

392,7 |

|

Новгородская обл. |

29,3 |

39,0 |

45,2 |

55,4 |

72,6 |

91,0 |

113,3 |

133,7 |

456,3 |

|

Псковская обл. |

20,5 |

25,0 |

31,5 |

39,2 |

48,3 |

56,1 |

71,6 |

89,0 |

434,1 |

|

СЗФО в целом |

40,6 |

50,2 |

63,3 |

78,5 |

107,0 |

133,0 |

161,8 |

206,2 |

507,9 |

|

РФ (справочно) |

39,5 |

49,5 |

60,6 |

74,9 |

97,9 |

125,8 |

157,9 |

198,8 |

503,3 |

Таблица 6. Производительность труда в сопоставимых ценах 2007 года, тыс. руб.

Как известно, одним из факторов экономического роста выступает вовлечение в экономику все большего числа работающих. За 2000 – 2007 гг. число занятых в регионах СЗФО выросло на 4%. Только в Калининградской области произошло существенное увеличение числа работающих (более чем на 15%). Тем не менее экономический рост во всех регионах СЗФО обеспечивался именно за счёт производительности труда (табл. 7) .

Следовательно, в большинстве регионов на увеличение показателей производства ВРП повлияли факторы, повышающие эффективность труда.

Значительное влияние на производительность труда оказывает уровень заработной платы. Так, в ходе опроса, проведённого ИСЭРТ РАН2, большинство руко-

Таблица 7. Темп роста производительности труда в субъектах СЗФО в 2007 г.* (объём ВРП в ценах 2007 г. на одного занятого в экономике)

Вклад производительности труда и численности занятых в экономике в экономический рост регионов (процент прироста ВРП)

|

Валовой региональный продукт, млн. руб. |

Темп роста, % |

Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел. |

Темп роста, % |

Производительность труда, тыс. руб. |

Темп роста, % |

Вклад в прирост ВРП региона, % |

||||

|

2000 г. |

2007 г. |

2000 г. |

2007 г. |

2000 г. |

2007 г. |

производительности труда |

численности занятых в экономике |

|||

|

Российская Федерация |

||||||||||

|

17323992,35 |

28 254 787,50 |

163,10 |

64516,6 68019,2 |

105,43 |

268,52 415,39 |

154,70 |

91,40 |

8,60 |

||

|

Северо-Западный федеральный округ |

||||||||||

|

1684746,419 |

2 788 330,60 |

165,50 |

6609,6 6854,2 |

103,70 |

254,89 406,81 |

159,60 |

94,35 |

5,65 |

||

|

Республика Карелия |

||||||||||

|

74213,69976 |

104 622,90 |

140,98 |

343,1 353,7 |

103,09 |

216,30 295,80 |

136,75 |

92,46 |

7,54 |

||

|

Республика Коми |

||||||||||

|

189342,7306 |

242 430,90 |

128,04 |

459,9 476,1 |

103,52 |

411,70 509,20 |

123,68 |

87,44 |

12,56 |

||

|

Архангельская область |

||||||||||

|

154964,9239 |

286 861,90 |

185,11 |

594,4 621,4 |

104,54 |

260,71 461,64 |

177,07 |

94,66 |

5,34 |

||

|

Вологодская область |

||||||||||

|

177001,103 |

243 947,60 |

137,82 |

622,6 613,7 |

98,57 |

284,29 397,50 |

139,82 |

103,78 |

-3,78 |

||

|

Калининградская область |

||||||||||

|

73258,15756 |

145 920,60 |

199,19 |

413,2 475,9 |

115,17 |

177,29 306,62 |

172,94 |

84,70 |

15,30 |

||

|

Ленинградская область |

||||||||||

|

154084,2275 |

312 405,00 |

202,75 |

710,6 748,7 |

105,36 |

216,84 417,26 |

192,43 |

94,78 |

5,22 |

||

|

Мурманская область |

||||||||||

|

171123,9974 |

192 176,60 |

112,30 |

432,9 444 |

102,56 |

395,30 432,83 |

109,49 |

79,16 |

20,84 |

||

|

Новгородская область |

||||||||||

|

63303,58392 |

87 560,00 |

138,32 |

318,1 313,6 |

98,59 |

199,01 279,21 |

140,30 |

103,69 |

-3,69 |

||

|

Псковская область |

||||||||||

|

49354,10161 |

63 107,70 |

127,87 |

331,1 333,9 |

100,85 |

149,06 189,00 |

126,79 |

96,97 |

3,03 |

||

|

г. Санкт-Петербург |

||||||||||

|

585517,2801 |

1 109 297,40 |

189,46 |

2383,7 2473,4 |

103,76 |

245,63 448,49 |

182,59 |

95,79 |

4,21 |

||

*Вклад производительности труда и численности занятых в экономике в прирост валового регионального продукта регионов СЗФО рассчитан как отношение прироста ВРП за счёт производительности труда и численности занятых в экономике в абсолютном выражении к общему изменению ВРП.

водителей промышленных предприятий Вологодской области среди факторов, влияющих на производительность труда, на первое место поставили квалификацию персонала, моральное и материальное стимулирование (76,4%).

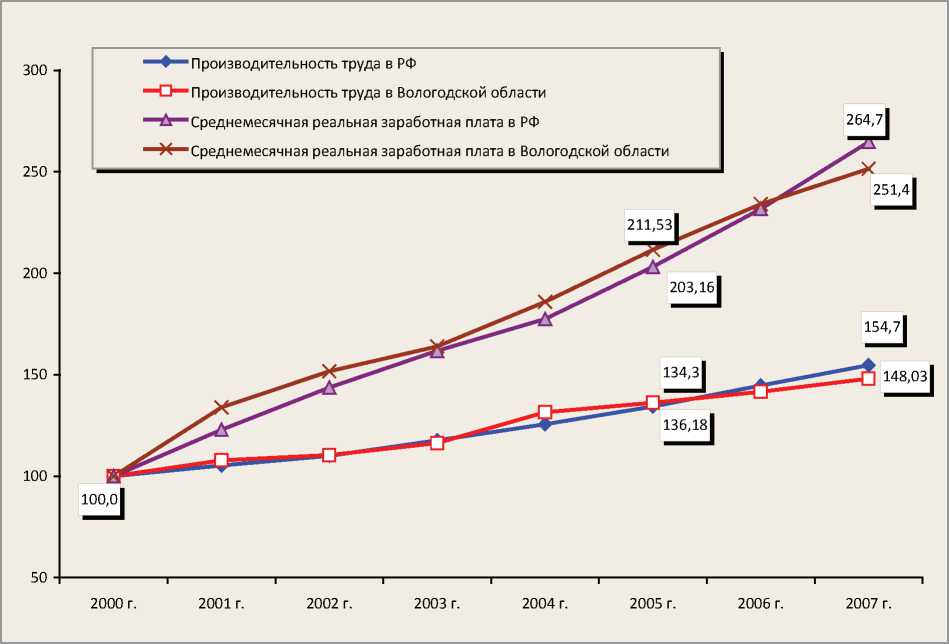

Кроме того, соотношение оплаты труда и его производительности является одним из главных индикаторов сбалансированности экономики. Опережающее возрастание производительности труда по отношению к заработной плате означает наличие в экономических отраслях источников финансирования расширенного воспроизводства. В Вологодской области, как и в России в целом, ситуация обратная – заработная плата возрастает быстрее производительности труда. Так, за период 2000 – 2007 гг. среднемесячная реальная заработная плата в Вологодской области выросла в 2,5 раза, тогда как производительность труда – в 1,5 раза (рис. 2), что свидетельствует о сужении источников развития экономики.

Рисунок 2. Динамика производительности труда и среднемесячной реальной заработной платы, в % к 2000 г.

Ещё один фактор роста производительности труда – инвестиции. В регионах СЗФО за исследуемый период они выросли весьма существенно как в целом по регионам (табл. 8) , так и в ряде отраслей .

Например, в лесном комплексе Вологодской области благодаря значительным инвестициям (за период с 2000 по 2006 г. они увеличились почти в два раза) производительность труда повысилась в среднем на 14%, а в деревообработке – на 36%. При этом численность занятых в отрасли сократилась на 23,6%. Вливание значительных финансовых средств в модерни-

Таблица 8. Объём инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. руб.

Однако финансовые вложения в техническое перевооружение предприятий недостаточны. По данным статистики [17, 18], в Вологодской области из общего объёма инвестиций, направляемых в обрабатывающие производства, на обновление машин и оборудования в 2007 г. было направлено всего 1,2%, электронного и оптического оборудования – 0,1%, транспортных средств и оборудования – 0,017%. Основная масса инвестиций (соответственно 33 и 43%) направлялась в химическое и металлургическое производства.

Изношенность основных производственных фондов, использование устаревших техники и технологий – главная причина низкого уровня производительности труда в отечественной промышленности. Как следует из данных статистики, ресурс технологической базы российской экономики выработан более чем на 45% и достиг критического уровня. В Вологодской области в 2007 г. этот показатель составил 38,5%. Значительно хуже обстоят дела в таких производствах, как целлю-лозно - бумажное, текстильное и швейное, машин и оборудования, химическое.

По данным ежегодно проводимого ИСЭРТ РАН опроса руководителей промышленных предприятий области, износ основных фондов существенно выше – более 55% в 2007 г. Устаревшие оборудование и технологии обусловливают не только низкую производительность труда, но и нерациональное использование сырья, материалов и энергии и, как следствие, неконкурентоспособность продукции и экономики в целом.

Высокая корреляция производительности труда с показателем электровооруженности свидетельствует о влиянии данного фактора на рост производительности труда. Повышение электровооруженности является необходимым условием ускорения научно-технического прогресса, комплексной механизации и автоматизации труда, а следовательно, и условием роста производительности труда. В Вологодской области за 2000 – 2007 гг. наибольший рост электровооруженности отмечен в основных промышленных производствах: металлургическом, химическом и машиностроительном. И в этих отраслях отмечается наибольший рост производительности труда (табл. 9) .

Наиболее существенного роста производительности добиваются там, где активно осуществляются технологические и организационные инновации. К сожалению, пока уровень инновационной активности предприятий низкий (табл. 10) .

Факторами, препятствующими инновациям, по мнению руководителей предприятий, является недостаток денежных средств и квалифицированного персонала. Проблема кадрового обеспечения особенно остра. В реальном секторе региона ощущается нехватка высококвалифицированных рабочих, инженерно -технических работников и управленцев, способных переломить кризисную ситуацию в проблемных производствах. В 2007 г. этот фактор отметили 49% от числа опрошенных руководителей.

Корреляционно- регрессионный анализ подтвердил влияние вышеуказанных факторов на производительность.

В результате расчётов была сформирована матрица коэффициентов корреляции (табл. 11) , отражающая тесноту связи между изменением уровня производительности труда и такими показателями, как:

Таблица 9. Производительность труда в обрабатывающих производствах по видам экономической деятельности (млн. руб. на 1 занятого в производстве в год)

|

Виды экономической деятельности |

Территория |

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2007 г к 2005 г., % |

|

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |

Вологодская обл. |

3,83 |

3,97 |

5,03 |

1,31 |

|

Россия |

1,56 |

1,66 |

1,97 |

1,26 |

|

|

Химическое производство |

Вологодская обл. |

2,35 |

2,13 |

2,4 |

1,02 |

|

Россия |

1,19 |

1,24 |

1,45 |

1,21 |

|

|

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов |

Вологодская обл. |

0,91 |

0,79 |

0,89 |

0,97 |

|

Россия |

0,66 |

0,74 |

0,81 |

1,22 |

|

|

Производство пищевых продуктов, включая напитки |

Вологодская обл. |

0,90 |

0,93 |

0,85 |

0,94 |

|

Россия |

1,03 |

1,11 |

1,13 |

1,09 |

|

|

Обработка древесины и производство изделий из дерева |

Вологодская обл. |

0,52 |

0,60 |

0,66 |

1,26 |

|

Россия |

0,41 |

0,39 |

0,49 |

1,19 |

|

|

Производство машин и оборудования |

Вологодская обл. |

0,40 |

0,46 |

0,60 |

1,50 |

|

Россия |

0,40 |

0,49 |

0,58 |

1,45 |

|

|

Производство транспортных средств и оборудования |

Вологодская обл. |

0,25 |

0,23 |

0,38 |

1,52 |

|

Россия |

0,69 |

0,83 |

0,96 |

1,39 |

|

|

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность |

Вологодская обл. |

0,43 |

0,34 |

0,36 |

0,84 |

|

Россия |

0,80 |

0,91 |

1,04 |

1,30 |

|

|

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |

Вологодская обл. |

0,27 |

0,14 |

0,33 |

1,22 |

|

Россия |

0,51 |

0,60 |

0,73 |

1,43 |

|

|

Текстильное и швейное производство |

Вологодская обл. |

0,12 |

0,16 |

0,13 |

1,08 |

|

Россия |

0,20 |

0,27 |

0,28 |

1,40 |

Таблица 10. Уровень инновационной активности организаций Вологодской области*, в %

|

Промышленные производства |

2002 г. |

2007 г. |

|

Всего |

14,0 |

8,3 |

|

Обрабатывающие производства |

16,0 |

9,5 |

|

Из них: - производство пищевых продуктов, включая напитки |

29,0 |

10,0 |

|

- текстильное и швейное производство |

10,0 |

18,2 |

|

- обработка древесины и производство изделий из дерева |

5,0 |

4,5 |

|

- целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность |

– |

2,9 |

|

- химическое производство |

40,0 |

16,7 |

|

- производство прочих неметаллических минеральных продуктов |

21,0 |

8,3 |

|

- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |

38,0 |

15,0 |

|

- производство машин и оборудования |

27,0 |

10,5 |

|

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |

4,0 |

5,9 |

|

* Без субъектов малого предпринимательства. |

||

-

• численность занятых в промышленном производстве – фактор, характеризующий наличие трудовых ресурсов;

-

• остаточная стоимость основных фондов – фактор, отражающий экономический потенциал хозяйствующего субъекта, создающий предпосылки для увеличения объёмов производства;

-

• износ основных фондов – фактор, отражающий причины простоев произ-

- водства, невыполнения требований обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, причины низкого качества выпускаемой продукции;

-

• инвестиции в основной капитал – необходимое условие и фактор экономического развития, который представляет собой совокупность затрат, направленных на создание, воспроизводство и приобретение основных фондов;

Таблица 11. Взаимосвязь факторов и производительности труда в отраслях промышленности Вологодской области

|

Фактор |

Производительность труда |

|||||

|

Промышленность в целом |

Отрасли |

|||||

|

металлургическая |

химическая |

машиностроение |

пищевая |

текстильная |

||

|

Остаточная стоимость основных фондов |

0,97 |

0,97 |

0,79 |

0,30 |

0,96 |

0,44 |

|

Средняя реальная заработная плата |

0,93 |

0,82 |

0,77 |

0,96 |

0,79 |

0,35 |

|

Электровооруженность |

0,92 |

0,64 |

0,73 |

0,79 |

0,61 |

0,76 |

|

Фондовооруженность |

0,87 |

0,79 |

0,64 |

0,70 |

0,81 |

0,66 |

|

Инвестиции в основной капитал |

0,84 |

0,69 |

0,28 |

0,82 |

0,42 |

0,32 |

|

Численность занятого в промышленности |

- 0,62 |

- 0,95 |

- 0,42 |

- 0,91 |

0,31 |

- 0,38 |

|

Износ основных фондов |

- 0,34 |

- 0,91 |

- 0,54 |

- 0,85 |

- 0,73 |

0,30 |

Согласно шкале Чаддока связь между факторами оценивается как слабая (0,1 – 0,34), умеренная (0,35 – 0,55), заметная (0,56 – 0,77), высокая (0,78 – 0,98) и весьма высокая (0,99 – 1,0).

-

• средняя реальная заработная плата работников – фактор, мотивирующий работников;

-

• электровооруженность – фактор, отражающий уровень механизации и автоматизации труда;

-

• фондовооружённость – фактор, показывающий степень обеспеченности рабочих средствами труда.

Корреляционный анализ выявил, что рост уровня производительности труда в промышленности региона в наибольшей степени обусловлен положительными изменениями в состоянии производственно - технической базы предприятий, ростом уровня заработной платы и снижением численности занятых.

Таким образом, основным резервом роста производительности труда на современном этапе является интенсификация производства, которая заключается в снижении затрат труда, а также расходов материалов и энергии на единицу продукции, улучшении использования техники по транспортной мощности, в экономном расходовании и выгодном вложении финансовых средств, мотивации персонала с помощью нематериальных факторов. На сегодняшний день в Вологодской области имеется значительный резерв роста производительности труда и интенсификации использования всех факторов производства как в отраслях реального сектора экономики, так и в нематериальном производстве.

Более половины опрошенных руководителей промышленных предприятий Вологодской области отметили, что производительность труда в 2008 г. по сравнению с 2007 г. осталась на прежнем уровне. И только на 36,4% предприятий она увеличилась. Однако в целях её повышения проводится ряд мероприятий. Так, на 72,2% промышленных предприятий региона в этих целях применяют мотивацию и стимулирование персонала, включая материальное стимулирование (премии, бонусы, участие в прибыли), моральные (публичное признание заслуг, расширение полномочий, участие в принятии решений, улучшение условий работы) и дополнительные стимулы (оплата транспортных расходов, оплачиваемые корпоративные поездки, обеспечение рабочей одеждой, предоставление беспроцентных кредитов и т. д.).

На 63% предприятий роста производительности труда добиваются путём повышения квалификации кадров, на 51,9% – за счёт технологической модернизации оборудования, на 22,2% – внедрения энергосберегающих технологий, на 16,7% – внедрения инновационных разработок.

Ещё одним источником повышения производительности труда выступает использование информационно -коммуникационных технологий (ИКТ). Как показывают результаты многих исследований, информационные технологии, особенно знания (интеллектуальный капитал), в развитых странах действительно становятся весьма существенным фактором экономического роста. Например, значительный (в среднем на 2,5% в год) стабильный рост производительности труда в США во второй половине 1990-х годов был вызван именно крупными инвестициями в информационные и коммуникационные технологии, а также государственной поддержкой сети Интернет. Благодаря внедрению ИКТ, высоких темпов производительности труда добились и такие страны, как Финляндия, Ирландия, Швеция, Канада, Австралия [19].

По данным российской статистики [20], в Северо-Западном федеральном округе в 2007 г. ИКТ использовало более чем 90% обследованных предприятий (табл. 12) . Однако если учесть тот факт, что значительная часть из них ограничивается автоматизацией инженерного труда и учётных операций, то можно говорить о наличии существенного потенциала для повышения производительности труда.

Кроме рассмотренных, важными факторами повышения производительности труда выступают более эффективное использование человеческого капитала, совершенствование организации труда, производства и управления, структурные изменения производства.

Одним из путей решения этой задачи выступает формирование производственных кластеров [21]. Так, в Вологодской области имеются большие возможности для объединения усилий металлургических, машиностроительных и других предприятий, работающих с металлом, т.е. создания кластера «Металлургия – металлообработка». Его основу могут составить машиностроительные предприятия, ОАО «Северсталь», предприятия формирующегося индустриального парка в Шексне, объекты инновационной инфраструктуры.

Формирование вертикально-интегрированных структур, ведущая роль в формировании которых должна принадлежать государству, также будет способствовать преодолению деиндустриализации российской экономики и обеспечению четырёхкратного увеличения производительности труда [22].

Таблица 12. Число организаций, использующих информационные и коммуникационные технологии

|

Регионы |

2005 г. |

2007 г. |

||||

|

Число обследованных организаций, ед. |

Из них использующих ИКТ |

Число обследованных организаций, ед. |

Из них, использующих ИКТ |

|||

|

ед. |

% |

ед. |

% |

|||

|

Новгородская обл. |

1 064 |

1 058 |

99,4 |

1 124 |

1 124 |

100,0 |

|

Республика Карелия |

605 |

605 |

100 |

716 |

710 |

99,2 |

|

г. Санкт-Петербург |

3 756 |

3 568 |

95,0 |

3 899 |

3 809 |

97,7 |

|

Мурманская обл. |

1 572 |

1 489 |

94,7 |

1 650 |

1 608 |

97,5 |

|

Ленинградская обл. |

1 641 |

1 541 |

93,9 |

1 848 |

1 780 |

96,3 |

|

Архангельская обл. |

1 496 |

1 428 |

95,5 |

1 781 |

1 696 |

95,2 |

|

Калининградская обл. |

1 396 |

1 285 |

92,0 |

1 479 |

1 389 |

93,9 |

|

Псковская обл. |

1 422 |

1 258 |

88,5 |

1 518 |

1 409 |

92,8 |

|

Вологодская обл. |

2 083 |

1 807 |

86,7 |

2 393 |

2 214 |

92,5 |

|

Республика Коми |

1 138 |

1 070 |

94,0 |

2 221 |

1 835 |

82,6 |

Источник: Регионы Северо-Западного федерального округа. Социально-экономические показатели. 2008: стат. сб. / Вологдастат. – Вологда, 2008. – С. 147.

Кроме того, имеется настоятельная необходимость разработки государственной федеральной и региональной программ повышения производительности труда, которые должны включать задачи по разработке и осуществлению практических мер, направленных на рост производительности, научно -методическое обеспечение их осуществления, информационное подкрепление всей совокупности мероприятий, рекомендации по учёту производительности, обобщение статистических данных [23].

Таким образом, решение стратегической задачи роста производительности труда требует активизации человеческого фактора, повышения общеобразовательного и профессионально - квалификационного уровня работников; совершенствования подготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов в соответствии с новыми требованиями.