Стратегии лексического поиска при продуцировании речи в ситуации учебного двуязычия: результаты эксперимента

Автор: Корниевская Светлана Игоревна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu

Рубрика: Экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 2, 2012 года.

Бесплатный доступ

Описываются результаты экспериментального исследования стратегий лексического поиска при невозможности мгновенного извлечения целевого слова из ментального лексикона в ситуации учебного двуязычия.

Продуцирование речи, учебное двуязычие, лексический поиск, стратегии лексического поиска

Короткий адрес: https://sciup.org/146120967

IDR: 146120967 | УДК: 81’

Текст научной статьи Стратегии лексического поиска при продуцировании речи в ситуации учебного двуязычия: результаты эксперимента

Стратегическая природа когнитивных процессов переработки информации человеком всё больше привлекает внимание исследователей. Стратегии в общем виде определяются как закономерности в принятии решений в ходе познавательной деятельности человека. Дж. Брунер вносит в данное определение следующее уточнение: «стратегия – это некоторый способ приобретения, сохранения и использования информации, служащий достижению определённых целей в том смысле, что он должен привести к определённым результатам» [1, с. 136). В работе R. L. Burden и M. Williams определение Брунера конкретизируется: авторы говорят о когнитивных стратегиях, понимая под этим ментальные процессы, непосредственно направленные на переработку информации и обеспечивающие усвоение, хранение и извлечение информации из памяти [11]. Вслед за H.D. Brown под стратегией можно понимать особый метод решения проблемы или задачи, способ подготовки для достижения определённой цели, продуманный план для контроля и манипулирования определённой информацией [10]. Схожей точки зрения придерживаются C. Faerch, G. Kasper [13; 14] и R. Oxford [17]. Овладение и пользование вторым зыком (далее – Я2) требуют «принятия множества решений относительно воспринимаемого и используемого обучаемыми языкового материала и совершаемых ими действий» [3, с. 77].

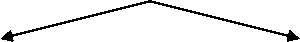

Изучение и использование Я2, безусловно, требуют применения целого ряда стратегий, как стратегий принятия решений, так и стратегий решения возникающих проблем. Обширной областью исследований поведения при решении возникающих проблем при продуцировании речи на Я2 стала область изучения коммуникативных стратегий (в русскоязычной литературе в основном используется термин «стратегии преодоления коммуникативных затруднений»). О двух основных типах стратегий, используемых при продуцировании речи на Я2, говорили C. Faerch и G. Kasper, а также R. Ellis, выделяя стратегии редуцирования первоначального плана высказывания и стратегии достижения цели [12, с. 182–185; 13; 14]. В нашем эксперименте (см. : [4; 5]) были также обнаружены две основные группы стратегий при осуществлении лексического поиска: стратегии ухода от лексического поиска целевой единицы (стратегии редуцирования) и стратегии осуществления лексического поиска целевой единицы (стратегии достижения цели) (см. рис. 1).

Стратегии, используемые при доступе к слову Я2

стратегии ухода от лексического стратегии осуществления лексического поиска

(стратегии достижения цели)

компенса- стратегии торные извлечения стратегии из памяти

поиска (стратегии редуцирования)

обобщение опущение деталей полное частичное

Рис. 1. Виды стратегий при доступе к слову на иностранном языке (по результатам экспримента: [4; 5])

При попытках поиска представленной в оригинальном тексте лексической единицы наши испытуемые (далее – Ии.) применяли так называемые стратегии достижения результатов. О том, что лексический поиск осуществлялся, можно было судить по косвенным признакам (хе-зитациям, вокализованным и невокализованным паузам, смеху и т.д.), а также по результатам беседы с Ии. после проведения эксперимента. В ходе исследования было выявлено 4 основных типа стратегий осуществления лексического поиска: 3 вида компенсаторных стратегий – стратегии прерывания высказывания (пропуск слова), стратегии поиска слов по семантическим признакам с опорой на родной язык (далее – Я1) и на Я2, стратегии поиска слов с опорой на фонетический / графический образ слов и стратегии извлечения из памяти. Рассмотрим их подробнее.

Стратегии пропуска слова, прерывания высказывания с изменением или без изменения первоначального плана речи

Стратегии прерывания высказывания можно условно разделить на стратегии прерывания без изменения первоначального плана речи (в этом случае наблюдается отказ от продолжения высказывания) и стратегии прерывания с изменением первоначального плана (в этом случае происходит пропуск слова и продолжение высказывания). При стратегиях прерывания и пропуске лексической единицы мы имеем дело с ситуацией, в которой И. при осуществлении лексического поиска столкнулся с коммуникативным затруднением, попытался извлечь нужную единицу из ментального лексикона, но не смог этого сделать. Осознав это, И. может либо посчитать сказанное достаточным для адекватной передачи изначального замысла и перейти к дальнейшему повествованию, либо попытаться изменить первоначальный план речи.

Стратегии поиска слов по семантическим признакам

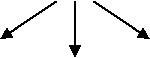

Наш эксперимент показал, что Ии. прибегали к стратегиям поиска слов по семантическим признакам чаще всего. Суть стратегий поиска слова по семантическим признакам состоит в переходе на другие уровни обобщения. Чем выше уровень обобщения, тем больше возможностей возникает для лексикализации нужного признака. В ходе нашего эксперимента были обнаружены следующие основные стратегии лексического поиска по семантическим признакам (см. рис. 2).

Стратегии поиска слов по семантическим признакам при помощи Я2

(стратегии перефразирования)

при помощи Я1

аппрокси- описание поиск мация синонимов/

переключе- буквальный

ние кода перевод

симиляров

Рис. 2. Виды стратегий поиска слов по семантическим признакам

Стратегии поиска слов с опорой на Я2

К данным стратегиям относятся: а) стратегии аппроксимации, т.е. использование лексической единицы, о которой говорящий знает, что она неверна в данной ситуации, но имеет достаточно общих с искомой единицей семантических признаков, чтобы удовлетворить его; б) стратегии описания, заключающаяся в том, что говорящий лексикализу-ет субъективно-ключевой признак описательным путём; наблюдается использования универсальных слов-заменителей; в) стратегии поиска синонимов / симиляров.

Применение стратегии аппроксимации может привести к извлечению из ментального лексикона слова, по своим признакам крайне отдалённого от искомого. Зачастую говорящий на Я2 сам прекрасно это осознаёт, однако идёт на использование этого слова для преодоления коммуникативного затруднения. Примерами стратегий аппроксимации является употребление глагола finish в предложении «Suddenly the engine finished» вместо «Suddenly the engine stopped»; put up в предложении «Suddenly the boat was put up» вместо желаемого «The boat was turned up»; take off в предложении «They tried to take off the engine» вместо «start it again».

Чаще всего в нашем эксперименте к стратегиям описания Ии. прибегали при попытке поиска слов blanket и rough. Думается, что стратегия описания является крайне эффективной при невозможности извлечения целевого слова из ментального лексикона, так как позволяет быть понятым практически в любой ситуации. Приведём пример поиска слова blanket: warm things to cover; covered them with something warm; things which the men can save their hot.

При применении стратегии поиска синонимов / симиляров происходит опора на общие семантические черты с искомым словом. В концепции А.А. Залевской значение слова как единицы индивидуального лексикона может быть охарактеризовано как процесс соотнесения словоформы с некоторой совокупностью продуктов переработки чувственного и рационального, индивидуального и социального опыта человека [2]. В работе С.В. Лебедевой говорится, что представление о значении как процессе позволяет предположить, что факторы, влияющие на установление близости значения слов индивидом, могут варьироваться в различных ситуациях; процесс переживания сходства значений часто бывает сиюминутной реакцией и происходит «для меня, здесь и сейчас» [6]. Когда человек переживает близость значения слов и определяет для себя, почему похожи эти слова, а не другие, он опирается на свой внутренний (перцептивный, когнитивный и аффективный) контекст. В качестве примера применения стратегии поиска синонимов / симиляров можно привести слова, употреблённые Ии. в нашем эксперименте вместо слова harbour: port, city, earth, ground, shore, land, beach, destination, home. При внимательном изучении данных слов можно заметить, что основными признаками для Ии. были: а) признак суши, а не воды; б) признак безопасности; в) признак места, куда вообще может прибыть корабль. Другой пример – полученные варианты поиска глагола crash: go against, turn, hit, cover, upside down, fall. В этом случае явно прослеживается признак силового воздействия на лодку и невозможности с этим воздействием справиться. С позиции указанных выше обобщающих признаков, многие приведённые слова переживаются в данном контексте как симиляры, хотя, если рассматривать их отдельно, и, главное, вне контекста, некоторые из них вовсе не вызывают ощущения близости значений.

Стратегии лексического поиска с опорой на Я1

Наш эксперимент выявил два вида стратегий лексического поиска с опорой на Я1: переключение кода и стратегии буквального перевода. Необходимо отметить, что в этом эксперименте наблюдалось всего два случая применения стратегий переключения кода : оба раза в случае поиска слова blanket («одеяло»). В результате поиска были употреблены слова на Я1 «полотенце» и «плед». Полагаем, что стратегия переключения кода является крайним случаем выхода из положения, её нельзя назвать продуктивной и эффективной, особенно в ситуациях, когда адресат сообщения на Я2 не владеет Я1 говорящего. Думается, что одним из объяснений крайне редкого применения стратегии переключения кода в нашем эксперименте является то, что Ии. привыкли к коммуникативному обучению, которое не предполагает использования Я1 на занятиях.

В диссертации А.А. Поймёновой подчёркнуто, что «механизм стратегии буквального перевода языковых элементов из исходного языка … логично объясняется предположением о субъективной оценке языковой нейтральности или специфичности значения слова или другого языкового элемента» [7, с. 14]. В нашем эксперименте в основном стратегия буквального перевода применялась при поиске слова lifeboat. Применением стратегии дословного перевода можно также считать употребление в ответах двух Ии. слова command вместо crew и слова motor вместо engine.

Стратегии поиска слова с опорой на фонетический / графический образ слова

В научной литературе описан феномен «на кончике языка» (TOT phenomenon), суть которого заключается в том, что при продуцировании речи по той или иной причине слово не может быть извлечено из ментального лексикона, при этом у говорящего есть ощущение, что слово «где-то рядом», «на кончике языка». Одним из первых экспериментальное изучение данного феномена провели R. Brown и D. McNeill [9], которые вызывали состояние TOT у студентов, давая им дефиниции редко используемых слов. Говорящие либо на Я1, либо на Я2, испытывающие состояние TOT, могут извлечь из памяти одну или даже несколько характеристик искомого слова: первую букву, количество слогов в слове, похожие фонетически или семантически слова. Научные исследования, посвящённые феномену TOT, говорят о том, что имеется существенная разница между TOT на Я1 и Я2, которая заключается в том, что на Я2 феномен TOT возникает практически для любых слов, а на Я1 чаще всего – при попытке извлечь из лексикона имена собственные [8].

Существует два основных объяснения феномена TOT: 1) гипотеза блокирования; 2) гипотеза неполной активации. Сторонники гипотезы блокирования полагают, что состояние TOT возникает в том случае, если слово, пришедшее «на ум» быстрее, блокирует извлечение целево- го слова [15]. Другое объяснение возникновения феномена TOT связано с уровнем активации целевого слова. По той или иной причине фонологическая репрезентация нужного слова получает меньшую активацию [16]. Мы предполагаем, что именно феномен TOT может лежать в основе стратегий поиска слов с опорой на фонетический и графический образ. Подавляющее большинство исследователей, занимающихся проблемами продуцирования речи, соглашаются в том, что при продуцировании речи существует конкуренция на разных уровнях: концептуальном, лексическом, фонетическом, синтаксическом. Если предположить, что при попытке лексикализовать нужный концепт существует конкуренция на фонетическом уровне, то легко можно объяснить полученные в результате нашего эксперимента «неслова»: crif, cref, curt, crou, а также слова английского языка, имеющие в нем совершенно другое значение, но фонологически или графически похожие на искомое слово: например, craft, crowd, cue при попытке поиска слова crew.

Стратегии извлечения слов из памяти (стратегии припоминания)

При применении стратегии припоминания Ии. решает сохранить первоначальный замысел высказывания и предпринимает попытку извлечь необходимые лексические единицы из своей памяти, при этом не может сразу найти нужное слово, но проявляет настойчивость в таком поиске, не отказываясь от него в пользу какой-нибудь компенсаторной стратегии. Условием применения стратегий извлечения слов из памяти является наличие у И. ощущения того, что искомое слово уже встречалось ему раньше. В нашем эксперименте при применении стратегии извлечения из памяти часто наблюдались длительные паузы, что можно оценить как не очень эффективную стратегию.

В заключение отметим, что при попытке поиска слова в ментальном лексиконе говорящие на Я2 руководствуются определённой системой признаков, необходимых для выражения содержания высказывания. Слова, обладающие по мнению говорящего подобными признаками, выбираются в речи. Различные по своему характеру и вовсе не синонимичные с точки зрения строгого лингвистического анализа единицы могут вызывать актуализацию одинаковых чувственных элементов и субъективно переживаться как равнозначные или почти разнозначные. При этом в промежуточном языке обучающихся признаки, ассоциирующиеся в сознании говорящих на Я2 с тем или иным словом, могут отличаться от признаков, которые приписывает этому же слову или именуемой словом вещи носитель языка. При продуцировании речи на Я2 в ситуации учебного двуязычия в нашем эксперименте поиск слов вёлся как по семантическим, так и по формальным (графическим или звуковым) признакам, по количеству слогов в словах и некоторому их совпадению, результатом чего явились различные ошибки: употребление совершенно других слов Я2, употребление неслов, и т.д. По результатам наших наблюдений можно говорить о так называемых «любимых» (наиболее часто предпочитаемых) стратегиях обучающихся Я2 при осуществлении лексического поиска, что определяется привычкой, особенностями психики и работы механизма памяти.