Стратегия и тактика построения эффективных риск-коммуникаций в сфере безопасности пищевой продукции

Автор: Май И.В., Лебедева-несевря Н.А., Барг А.О.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Информирование о рисках. Управление рисками

Статья в выпуске: 4 (24), 2018 года.

Бесплатный доступ

Авторы подчеркивают, что современные социально-экономические процессы требуют развития новой парадигмы обсуждения рисков для здоровья человека, возникающих при обращении пищевой продукции (риск-коммуникации). На сегодня данная модель подменяется «протоформой» риск-коммуникации - информированием. При этом отсутствие «обратной связи» от реципиентов риска не позволяет адекватно корректировать информационные потоки или оценивать их эффективность. Как следствие, имеет место недооценка или аггравация рисков со стороны потребителей. Выработка решений по управлению рисками и планирование реализации данных решений должны становиться совместными задачами экспертного сообщества, власти и населения. Показано, что основными путями построения эффективной системы риск-коммуникаций в сфере безопасности пищевой продукции являются: повышение уровня информационной активности и заинтересованности населения в вопросе качества и безопасности продуктов, формирование у граждан устойчивой установки на самосохранительное поведение; совершенствование государственной системы взаимодействия всех заинтересованных сторон по вопросам здоровья населения и безопасности продуктов питания...

Пищевая продукция, безопасность, риск-коммуникации, потребительские решения, управление рисками, информационная активность

Короткий адрес: https://sciup.org/142215909

IDR: 142215909 | УДК: 316.77+613.2 | DOI: 10.21668/health.risk/2018.4.12

Текст научной статьи Стратегия и тактика построения эффективных риск-коммуникаций в сфере безопасности пищевой продукции

Май Ирина Владиславовна – доктор биологических наук, профессор, заместитель директора по научной работе (e-mail: ; тел.: 8 (342) 237-25-47; ORCID: .

Лебедева-Несевря Наталья Александровна – доктор социологических наук, доцент, профессор кафедры социологии (e-mail: ; тел. 8 (342) 239-63-29; ORCID:

Барг Анастасия Олеговна – кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии (e-mail: ; тел. 8 (342) 239-63-29; ORCID:

1 Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ № 120 от 30 января 2010 г. [Электронный ресурс] // Гарант. – URL: (дата обращения: 22.09.2018).

В сложившихся условиях нарастающей неопределенности в сфере пищевой продукции, определяемой, в том числе, использованием в пищевой промышленности нанотехнологий [1] и генетически модифицированных микроорганизмов [2], продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) называет построение эффективных риск-коммуникаций действенным способом снижения рисков безопасности пищевой продукции [3].

Специалисты Национального института медицины и научных исследований США дают следующее определение: «Риск-коммуникация (risk communication, “рисковая коммуникация”, “коммуникация рисков”) представляет собой процесс обмена информацией о риске (его природе, уровне, факторах, способах управления) между заинтересованными сторонами (stakeholders) – отдельными индивидами, группами, социальными институтами» [4]. Даная позиция поддерживается и отечественными исследователями [5–7]. Полноценная риск-коммуникация – это диалог, когда и производители, и потребители риска, и посредники (органы власти, средства массовой информации, общественные организации) открыто высказывают собственное мнение о риске с целью разрешить существующий социальный конфликт. Как следствие – потребители вовлекаются в принятие решений о риске. В целом можно выделить три уровня обмена информацией в процессе риск-коммуникации в сфере пищевой продукции – информирование (information), когда производители, органы власти или иные институты и организации распространяют информацию о риске для здоровья потребителей, не ориентируясь на обратную связь; диалог (dialog), когда информация о риске передается по двунаправленным каналам коммуникации, обсуждается; вовлечение (engagement), когда все заинтересованные стороны имеют возможность влиять на решение о риске [3].

Предметом риск-коммуникации в сфере безопасности пищевой продукции могут выступать риски, формируемые: а) химической, микробиологической и физической контаминацией продуктов [8]; б) технологическим процессом производства продукции [9]; в) последствиями продовольственного кризиса [10]; г) повседневными практиками обращения с пищевыми продуктами [11]. Кроме того, появление новых научных данных о рисках, связанных с безопасностью пищевой продукции, также могут выступать отдельным предметом обсуждения [12].

В работах L.J. Frever et al. (2007) утверждается, что одной из ключевых целей риск-коммуникации является обеспечение населения информацией для принятия «обоснованного потребительского реше- ния» [10]. Согласно данным J.L. Lusk и B. Brigge-man, «безопасность» пищевой продукции, наряду с ее «натуральностью», ценой, вкусовыми характеристиками и питательностью, является важным критерием при принятии решения в сфере потребления продуктов питания (food-related decision) [13]. Причем, по данным исследований M.P. Martinez-Ruiz (2006), для определенных групп потребителей (семьи с детьми, высокодоходные группы) безопасность выступает одним из ведущих критериев принятия решений, а тенденция потребительского поведения американцев такова, что характеристики потребительских продуктов, связанные со здоровьем (health-related attributes), например, полезность / отсутствие вреда для здоровья, соответствие принципам правильного питания, становятся более значимыми, чем цена или удобство покупки [14].

По данным отечественных исследований, безопасность пищевой продукции важна и для россиян. Так, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в ноябре 2018 г., 83 % респондентов при выборе продуктов питания читают на этикетке информацию о сроке годности, 51 % – о составе, содержании отдельных ингредиентов, 37 % – о произ-водителе2.

Конечной целью риск-коммуникации может выступать также снижение социальной напряженности (например, когда результаты экспертной оценки риска говорят о его допустимом уровне, а потребители при этом взволнованы) [16]. Необходимость дискуссии о рисках в публичном пространстве в данном случае определяется расхождением «картин риска» в экспертном и массовом сознании, восприятием риска потребителями продукции, производителями, научным сообществом и органами власти. Так, Macgreror (1994); Wu (2013) свидетельствуют, что общественное восприятие рисков, связанных с пищевой продукцией, во многом связано с действием «психометрических факторов» [17] – «известности» и «понятности» риска для широких групп населения, его контролируемости, наличия выгод от его реализации, количества людей, подверженных риску, и пр.; ощущаемых характеристик продукта и воздействием медиа [18]. Риски, ассоциированные с пищевой продукцией, артикулируются потребителями как нечто противоположное «качеству» и «контролируемости», причем «качество» ассоциируется со «свежестью» и «местным происхождением» продукции, а «контролируемость» – с наличием формальных подтверждений ее «проверки» со стороны официальных институтов (ярлыков, этикеток, указаний на соответствие стандартам производства) [20]. Как следствие, различные социальные (социально-демографические, социально-профессиональные, территориальные) группы неодинаково характеризуют риск, а ситуации, воспринимаемые как безопасные, в действительности могут носить рискогенный характер [21].

Один из ярких примеров – восприятие населением и экспертами генетически модифицированных продуктов питания. На официальном сайте Всемирной организации здравоохранения в разделе «Безопасность продуктов питания» указывается на то, что генетически модифицированные продукты, «в настоящее время поступающие на международный рынок, подверглись оценкам безопасности и вряд ли представляют угрозу для здоровья человека »4. При этом согласно результатам репрезентативного опроса россиян, проведенного ВЦИОМ в 2014 г., 82 % россиян полагали (выбрали вариант ответа «скорее согласен»), что «продукты с ГМО наносят вред здоровью», 67 % опрошенных считали, что данные продукты вызывают рак, 60 % – что они приводят

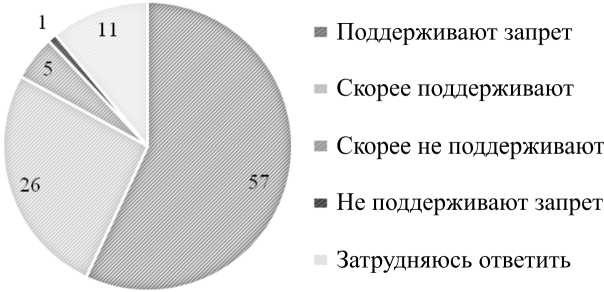

Рис. 1. Мнение россиян о запрете ГМО-продуктов на территории РФ (результаты опроса ВЦИОМ, 2014 г., в процентах к общему числу опрошенных)

к бесплодию, а 59 % – к мутациям5. Как следствие, большинство россиян поддерживало запрет ГМО-продуктов на территории РФ (рис. 1).

При этом общественное мнение на протяжении нескольких лет было фактически статичным: и в 2007 г., согласно данным опроса ФОМ, 72 % россиян были убеждены в том, что генно-модифицированные добавки в продуктах питания могут оказать вредное воздействие на здоровье людей6. Данные опроса населения Китая, проведенного в 2016 г., показывают, что 41 % респондентов относятся негативно к генно-модифицированным пищевым продуктам, причем лишь 11 % опрошенных в целом по выборке сказали, что понимают базовые принципы генетической инженерии [22], то есть причины отрицания безопасности генетически модифицированной пищи лежат, в том числе, в низком уровне информированности населения.

Обратная ситуация – переоценка риска экспертами по сравнению с населением – также возможна. Например, по результатам опроса 90 британских специалистов здравоохранения большинство из них переоценивают риски развития фатальных реакций при анафилаксии у детей с аллергией на продукты питания, что приводит к повышенному беспокойству и стрессу со стороны ребенка и его родственников [23].

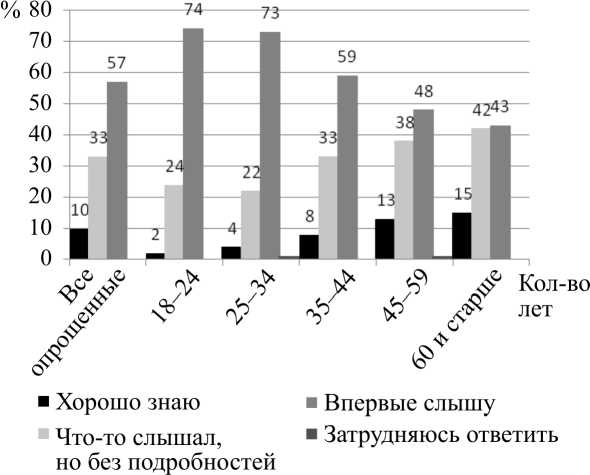

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека одна из первых развернула широкое консультирование потребителей. Вместе с тем масштабы охвата потребителей недостаточны. Усугубляет ситуацию низкий уровень доверия, высказываемый населением производителям пищевой продукции. Например, осенью 2017 г. Роспотребнадзор предложил ввести обязательную маркировку товаров по системе «Све- тофор», разделяя продукты с низким, средним и высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров. На вопрос о последствиях принятия такого решения, согласно опросу ВЦИОМ, 76 % россиян ответили, что это приведет к тому, что ряд недобросовестных производителей будут «подделывать информацию на упаковке, вводя потребителей в за-блуждение»7. В целом же уровень информированности о готовящемся решении был на момент опроса очень низким – лишь 10 % респондентов хорошо знали об инициативе Роспотребнадзора, а среди опрошенных в возрасте 18–24 лет таковых было и вовсе только 2 % (рис. 2).

Рис. 2. Уровень осведомленности россиян об инициативе Роспотребнадзора маркировать продукты по системе «Светофор» (опрос ВЦИОМ, 2017 г., в проценте к общему числу опрошенных)

В условиях ограниченного институционального доверия важным субъектом риск-коммуни-кации становятся средства массовой информации (СМИ) и эксперты, призванные расширять поле обсуждения рисков. Однако на сегодняшний день

СМИ играют скорее дисфункциональную роль – в погоне за все большим охватом аудитории, привлечением посетителей сайтов, повышением рейтинга СМИ зачастую грешат либо «аггравацией» рисков, либо недооценкой риска, особенно если информационное сообщение «заказано» производителями, дистрибьюторами, продавцами продукции. Как следствие, почти половина россиян (41 %) по состоянию на апрель 2018 г. полагали, что СМИ в целом необъективны8; свыше половины респондентов (57 %) считали, что отечественные СМИ сообщают гражданам не всю доступную им ин-формацию9.

Результаты опросов ВЦИОМ показывают, что 66 % россиян доверяют российским ученым10 и 82 % гордятся российской наукой и учеными11. Тем не менее эксперты слабо вовлечены в процесс коммуникации с потребителями. Они предоставляют информацию в основном органам власти и не адаптируют сведения к особенностям восприятия населением. Зачастую эксперты не готовы воспринимать потребителей как равноправных участников диалога. Кроме того, эксперты и органы власти по-прежнему широко используют традиционные каналы – брошюры, официальные сайты, плакаты, телевидение и т.п. При этом специфика целевых аудиторий учитывается крайне мало. Как следствие, эффективность каналов информирования низка. К примеру, посещаемость региональных официальных сайтов органов власти по вопросам здорового образа жизни невысока. Анализ нескольких десятков сайтов в субъектах Федерации показал цифру менее 100 уникальных посещений в неделю.

Телевизионных передач о правильном питании сегодня в России довольно много. Это и «Жить здорово!» («Первый канал», рейтинг передачи 1,8 %12), и «О самом главном» (телеканал «Россия», рейтинг передачи 1,75 %), и «Самая полезная программа» (телеканал «РЕН ТВ», рейтинг передачи 1,0 %).

Однако основными зрителями этих передач являются пенсионеры и домохозяйки. Аудитория телевидения быстро «стареет». По данным Роспечати средний возраст телезрителя в 2015 г. составил 48 лет (в 2008 г. этот возраст был порядка 44 лет)13. Данные Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показывают, что весной 2018 г. в возрастной группе 18–30 лет 61 % респондентов получают новости, информацию из новостных сайтов в Интернете, 42 % – из форумов, блогов, сайтов социальных сетей, телевидение как источник информации обозначили 45 % в данной возрастной группе. При этом для 46–60-летних телевидение выступает основным источником информации в 84 % случаев14.

Социальные сети, блоги, микроблоги, форумы являются наиболее перспективными каналами коммуникации, в которые требуется компетентная интеграция экспертов по вопросам рисков здоровью [24]. Интересными формами риск-коммуникаций могут являться видеоролики, в том числе вирусное видео, фотографии, создание «пабликов», тематических страниц и прочее, что также требует привлечения грамотных авторских коллективов, знакомых, кроме содержательной стороны, и с азами коммуникативных технологий.

На сегодня отсутствие экспертов в системе социальных медиа замещается производителями и потребителями, которые очень быстро и эффективно заполняют коммуникативное поле. Именно они становятся ключевыми «информаторами» и лидерами мнений. Так, вирусное видео Сhipotle: The Scarecrow за две недели набрало 6,5 млн просмотров и 500 тысяч скачиваний. В рекламной короткометражке показывают устрашающее производство пищевых продуктов с использованием химических препаратов. Главный герой налаживает альтернативный промышленному гиганту процесс производства здоровой пищи и доносит его до людей. В рамках рекламной кампании Chipotle лицам, посмотревшим ролик, предлагается скачать на свой смартфон с сайта бесплатное приложение и присоединиться к игре по поиску полезной пищи. На официальном сайте компании говорится, что миссия Chipotle заключается в том, чтобы изменить представления людей о полезности фастфуда и ориентировать их на «…класси-чески приготовленную пищу высокого качества, похожую на ту, которую мы предлагаем в сети наших ресторанов».

Существенный потенциал «коротких видео» в реализации задачи информирования потребителей пищевой продукции о рисках для здоровья доказан в рамках исследования, проведенного на группе из

185 шведских потребителей. Экспериментальной подгруппе демонстрировался небольшой видеоролик о результатах научной оценки рисков для здоровья, связанных с безопасностью пищевой продукции (пищевых добавок искусственного и природного происхождения). После просмотра фильма представители группы демонстрировали достоверно более высокий уровень осведомленности, более позитивный настрой по отношению к продукции и меньший уровень обеспокоенности, чем потребители, включенные в группу контроля [25].

Отчасти сами потребители заполняют поле социальных медиа. При этом зачастую блогеры не обладают достаточными знаниями, преследуют исключительно личные цели (например, кулинарный блог может выступать способом самопрезентации в публичном пространстве [26]. Как показывают исследования фуд-блогинга в Австралии J. Lofgren (2013), большинство блогеров не имеют специального образования в сфере общественного питания или медицины. В результате у населения формируется специфическая оценочная картина риска, отличная от экспертного мнения, что усложняет достижение социального консенсуса [27].

Возможности, которые открывают современные средства коммуникации посредством использования социальных медиа перед учреждениями, ответственными за распространение информации о рисках здоровью, в том числе связанных с безопасностью пищевой продукции, чрезвычайно широки. Обращение к самым популярным социальным сетям («Вконтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, YouTube, Instagram) в донесении до потребителя адекватной информации, в объяснении сложных данных простым языком позволит минимизировать смысловые искажения от распространяющихся слухов, нивелировать негативные эффекты в случаях, когда происходит эксплуатация темы в своих интересах различными СМИ, недобросовестными производителями и т.п. Реализация коммуникации риска через социальные медиа может осуществляться множеством способов. Одним из наиболее актуальных является создание страниц официальных сообществ «Вконтакте», Facebook и во всех других активных социальных сетях. Другим – использование баннерной системы (обмен баннерами между всеми официальными источниками информации о рисках здоровью, электронными СМИ, известными блогерами). Как вариант эффективные блогеры могут быть «переориентированы» и использованы экспертами как «трансляторы» корректных идей и мнений. Всемирная организация здравоохранения уже давно называет известных блогеров «значимыми агентами влияния»15.

Таким образом, поскольку реципиентами риска пищевой продукции являются потребители, построение эффективных риск-коммуникаций возможно только на основе углубленного изучения и понимания специфики восприятия рисков для здоровья отдельными индивидами и группами.

Кроме целенаправленного информирования о риске, необходимым является изучение ценностных ориентаций потребителей, их индивидуальных психологических особенностей, особенностей стихийного распространения информации через неформальные каналы, параметров доверия к носителям информации и т.п. Целесообразным следует считать проведение специальных социологических исследований для построения профилей риска и определения особенностей его восприятия отдельными контингентами, что позволит обеспечить базу успешных риск-коммуникаций.

Для обеспечения возможности эффективной риск-коммуникации в сфере безопасности пищевой продукции необходимо:

– создание нормативно-методологической основы (методические рекомендации по информированию о рисках здоровью, включающие схемы распространения информации среди различных групп населения, с указанием наиболее подходящих каналов и форм; образцы информационных материалов, определяющие основное содержание сообщения (в зависимости от формата канала) и дизайн; правила, позволяющие грамотно выстраивать риск-коммуникации с использованием интер-нет-ресурсов; алгоритмы построения обратной связи и включения в управление риском всех субъектов коммуникации);

– обеспечение мониторинга восприятия риска различными группами населения (проведение социологических исследований методами анкетирования, фокус-группы и др.);

– организация взаимодействия субъектов риск-коммуникации в целях повышения коммуникатив- ных компетенций и обмена опытом (научно-практические конференции, курсы повышения квалификации, семинары, вебинары и т.п.).

К реализации всех указанных положений должны быть привлечены специалисты органов и организаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерства здравоохранения, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, научно-исследовательские организации, учебные заведения всех уровней и т.п.

Таким образом, путями построения эффективной системы коммуникаций являются: повышение уровня информационной активности и заинтересованности населения в вопросах безопасности питания; формирование у населения не просто высокого уровня информированности о рисках, но устойчивой установки на самосохранительное поведение; совершенствование государственной системы риск-ком-муникации в сфере здоровья населения и безопасности продуктов питания. Крайне значимым является максимально полное использование каналов распространения информации, которые пользуются спросом у целевой аудитории (например, активное использование социальных медиа), создание условий для публичного обсуждения рисков. К тактическим задачам относятся методическое обеспечение всех заинтересованных сторон в части форм и средств подачи материала о рисках для здоровья, адекватных целевой аудитории. Важным средством повышения эффективности риск-коммуникаций является более активное включение экспертного сообщества в конструктивный диалог о риске. В силу того что население в большей степени, чем представителям власти, доверяет ученым, экспертам, врачам, представители данных групп должны выполнять значимую социальную роль в системе эффективных риск-комммуникаций.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Список литературы Стратегия и тактика построения эффективных риск-коммуникаций в сфере безопасности пищевой продукции

- Хотимченко С.А., Гмошинский И.В., Тутельян В.А. Проблема обеспечения безопасности наноразмерных объектов для здоровья человека//Гигиена и санитария. -2009. -№ 5. -С. 7-10.

- Тутельян В.А. Обеспечение безопасности генно-инженерно-модифицированных организмов для производства пищевых продуктов//Вестник Российской академии наук. -2017. -Т. 87, № 4. -С. 342-347.

- Risk communication applied to food safety handbook . -Rome: FAO/WHO, 2016. -URL: http://www.fao.org/3/a-i5863e.pdf (дата обращения: 10.10.2018).

- Improving Food Safety and Risk Communication/in Enhancing Food Safety. The Role of the Food and Drug Administration . -Washington, DC: The National Academies Press, 2010. -588 p. -URL: https://doi.org/10.17226/12892 (дата обращения: 10.10.2018).

- Барг А.О. Риск-коммуникация в сфере здоровья как вид социальной коммуникации//Дискуссия. -2017. -Т. 75, № 1. -С. 50-55. __________________________

- Организация работы с заинтересованными сторонами //Европейское бюро ВОЗ: официальный сайт. -URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/373248/vss-stakeholder-management-rus.pdf (дата обращения: 10.10.2018).

- Риск-коммуникация как фактор институционализации медицины/Е.А. Андриянова, Е.В. Чернышкова, С.А. Сидельников, Е.М. Долгова//Современные исследования социальных проблем: электронный научный журнал. -2017. -Т. 8, № 3-1. -С. 69-79.

- Библин А.М., Ахматдинов Р.Р. Риск-коммуникация при обеспечении радиационной безопасности: доверие населения к интернету как источнику информации о радиационной обстановке//Фундаментальные и прикладные аспекты анализа риска здоровью населения: материалы всероссийской научно-практической интернет-конференции молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора/под ред. А.Ю. Поповой, Н.В. Зайцевой. -Пермь, 2017. -С. 263-274.

- Consumer perceptions of risks of chemical and microbiological contaminants associated with food chains: a cross-national study/S.V. Kher, J. De Jonge, M.T.A. Wentholt, R. Deliza, J.C. de Andrade, H.J. Cnossen, N.B.L. Luijckx, L.J. Frewer//International Journal of Consumer Studies. -2011. -Vol. 37, № 1. -P. 73-83.

- Consumer acceptance of and willingness to pay for food nanotechnology: a systematic review/E.L. Giles, S. Kuznesof, B. Clark, C. Hubbard, L.J. Frewer//Journal of nanoparticle research: an interdisciplinary forum for nanoscale science and technology. -2015. -Vol. 17, № 12. -P. 467.

- Risk/Benefit Communication about Food -A Systematic Review of the Literature/L.J. Frewer, A.R.H. Fischer, M. Brennan, D. Bánáti, R., Lion R.M., Meertens G. Rowe, M. Siegrist, W. Verbeke, C.M.J.L. Vereijken//Critical Reviews in Food Science and Nutrition. -2016. -Vol. 56, № 10. -P. 1728-1745 DOI: 10.1080/10408398.2013.801337

- Food safety in the domestic environment: an interdisciplinary investigation of microbial hazards during food preparation/A.R. Fischer, A.E. De Jong, E.D. Van Asselt, R. De Jonge, L.J. Frewer, M.J. Nauta//Risk Analysis. -2007. -Vol. 27, № 4. -P. 1065-1082.

- Food risk management quality: consumer evaluations of past and emerging food safety incidents/E. van Kleef, Ø. Ueland, G. Theodoridis, G. Rowe, U. Pfenning, J. Houghton, H. van Dijk, G. Chryssochoidis, L.J. Frewer//Health, Risk and Society. -2009. -Vol. 11, № 2. -P. 1-27.

- Lusk J.L., Briggeman B. Food values//American journal of agricultural economics. -2009. -Vol. 91, № 1. -P. 184-196 DOI: 10.1111/j.1467-8276.2008.01175.x

- Martínez-Ruiz M.P., Gómez-Cantó C.M. Key External Influences Affecting Consumers' Decisions Regarding Food//Frontiers in psychology. -2006. -Vol. 7. -P. 1618 DOI: 10.3389/fpsyg.2016.01618

- Yegiyan N.S., Bailey R.L. Food as Risk: How Eating Habits and Food Knowledge Affect Reactivity to Pictures of Junk and Healthy Foods//Health communication. -2016. -Vol. 31, № 5. -P. 635-642 DOI: 10.1080/10410236.2014.987098

- Hooker C., Capon A., Leask J. Communicating about risk: strategies for situations where public concern is high but the risk is low//Public health research and practice. -2017. -Vol. 27, № 1. -P. e2711709 DOI: 10.17061/phrp2711709

- MacGregor D.G., Slovic P., Morgan M.G. Perception of risks from electromagnetic fields: a psychometric evaluation of a risk-communication approach//Risk analysis. -1994. -Vol. 14, № 5. -P. 815-828.

- Wu L., Zhong Y., Shan L., Qin W. Public risk perception of food additives and food scares. The case in Suzhou, China//Appetite. -2013. -Vol. 70. -P. 90-98 DOI: 10.1016/j.appet.2013.06.091

- You M., Ju Y. A Comprehensive Examination of the Determinants for Food Risk Perception: Focusing on Psychometric Factors, Perceivers' Characteristics, and Media Use//Health communication. -2017. -Vol. 32, № 1. -P. 82-91.

- Consumers' perceptions of food risks: A snapshot of the Italian Triveneto area/B. Tiozzo, S. Mari, M. Ruzza, S. Crovato, L. Ravarotto//Appetite. -2017. -Vol. 111. -P. 105-115 DOI: 10.1016/j.appet.2016.12.028

- Green, Yellow, and Red risk perception in everyday life -a communication tool/A. Stensgaard, A. DunnGalvin, D. Nielsen, M. Munch, C. Bindslev-Jensen//Allergy. -2017. -Vol. 72, № 7. -P. 1114-1122 DOI: 10.1111/all.13095

- Cui K., Shoemaker S.P. Public perception of genetically-modified (GM) food: A Nationwide Chinese Consumer Study//npj Science of Food. -2018. -Vol. 2. - DOI: 10.1038/s41538-018-0018-4

- Community healthcare professionals overestimate the risk of fatal anaphylaxis for food allergic children/H.J. Hanna, J. Emmanuel, S. Naim, T. Umasunthar, R.J. Boyle//Clinical and experimental allergy. -2016. -Vol. 46, № 12. -P. 1588-1595 DOI: 10.1111/cea.12846

- Overbey K.N., Jaykus L.A., Chapman B.J. A Systematic Review of the Use of Social Media for Food Safety Risk Communication//Journal of food protection. -2017. -Vol. 80, № 9. -P. 1537-1549 DOI: 10.4315/0362-028X.JFP-16-345

- Bearth A., Cousin M.E., Siegrist M. «The Dose Makes the Poison»: Informing Consumers About the Scientific Risk Assessment of Food Additives//Risk analysis. -2016. -Vol. 36, № 1. -P. 130-144 DOI: 10.1111/risa.12410

- Рамонова Т.А. Кулинарный блог как форма самопрезентации//История еды и традиции питания народов мира: материалы II Международного симпозиума. -M.: МГУ имени М.В. Ломоносова; Центр по изучению взаимодействия культур; Академия гастрономической науки и культуры, 2016. -С. 373-377.

- Lofgren J. Food Blogging and Food-related Media Convergence //M/C Journal. -2013. -Vol. 16, № 3. -URL: http://journal.media-culture.org.au/index.php/mcjournal/article/view/638 (дата обращения: 16.10.2018).