Стратификационное исследование значения и структуры лексемы (трудолюбие) в языковом сознании китайских студентов

Автор: Ерофеева Т.И., Ли Ю.

Журнал: Евразийский гуманитарный журнал @evrazgum-journal

Рубрика: Социо- и психолингвистика

Статья в выпуске: 4, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - выявление и описание национальных особенностей значения и специфических смыслов, закрепленных за лексемой 勤劳(трудолюбие), а также моделирование ее семантической структуры. Материалом исследования послужили семантические компоненты, полученные от различных социальных групп, объединенных по стратам: уровень образования, специальность и гендер. В ходе работы использованы метод компонентного анализа и метод конструирования семантической структуры лексемы. На основе полученных результатов автор приходит к выводу, что в понимании лексемы 勤劳 (трудолюбие) китайские студенты указывают на целеполагание труда и усердную работу. Анализ материала по социальным стратам показывает разницу понимания лексемы 勤劳 (трудолюбие) в групповом сознании информантов: для студентов бакалавриата трудолюбие тесно связано с бескорыстным служением делу; магистранты рассматривают его как традиционную ценность, где важным определяется стремление к прогрессу, осознание труда и баланс между работой и отдыхом. В группе гуманитариев ценностным компонентом выступает традиционная культура, а в группе негуманитариев - осознание труда и любовь к труду. В ядре языкового сознания мужчин важным выступает семантический компонент работать усердно и с желанием, а в ядре языкового сознания женщин - это целеполагание труда. Кроме того, только для женщин характерен семантический компонент решительность в труде.

Ценность, языковое сознание, слово, семантическая структура, компонентный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/147247254

IDR: 147247254 | УДК: 811.581’27

Текст научной статьи Стратификационное исследование значения и структуры лексемы (трудолюбие) в языковом сознании китайских студентов

В области философии ценностями считаются «обобщенные цели и средства их достижения, выполняющие роль фундаментальных норм. Они обеспечивают интеграцию общества, помогая индивидам осуществлять социально одобряемый выбор своего поведения в жизненно значимых ситуациях. Каждая ценность и система ценностей имеют двуединое основание: в индивиде как самоценном субъекте и в обществе как социокультурной системе» [Лапин 2000: 131]. Китайские ученые считают, что ценность является неотъемлемым основным атрибутом самого объекта. Функции и свойства вещей, которые могут удовлетворить потребности субъекта, являются ценностью, в противном случае они не имеют ценности. С точки зрения Ли Цзяньфэна, «ценность – … функция и признак предмета, вошедшие в объем человеческого познания и практики, способны отмечать общие потребности большинства людей как субъекта» [Ли Цзяньфэн 1988: 161]. Ма Чжичжэн полагает, что «ценность относится к совпадению между свойствами и функциями объекта и потребностями субъекта или к положительной и отрицательной связи между объектом и потребностями субъекта (то есть к отношениям удовлетворения)» [Ма Чжичжэн 1991: 232].

В области лингвистики С. Н. Виноградов определяет ценность как «идеальное образование, представляющее собой важность (значимость, значительность) предметов и явлений реальной действительности для общества и индивида и выраженное в различных проявлениях деятельности людей» [Виноградов 2007: 93]. А. Н. Усачева обращает большое внимание на процесс формирования ценности и его национальные особенности. По её мнению, ценности – это «исторически сложившиеся, обобщенные представления людей о типах своего поведения, возникшие в результате оценочно-деятельностного отношения к миру, образующие ценностную картину мира, закреплённую в сознании представителей отдельного этноса и зафиксированную в языке этого этноса» [Усачева 2002: 26]. Таким образом, ценность проявляется через языковое и речевое действие людей посредством словесных моделей ценности, создаваемых носителем языка. В качестве примеров выраженности ценностей могут быть такие их названия, как добро, свобода, справедливость, правда, красота и т. д.

В этом исследовании мы соглашаемся с точкой зрения Е. Ф. Тарасова; полагаем, что языковое сознание – это «совокупность перцептивных, концептуальных и процедурных знаний носителя культуры об объектах реального мира» [Тарасов 2000: 4]. Это означает то, что «знания о языке как системе социальных ориентиров являются также частью языкового сознания» [Уфимцева 2002: 112]. Иными словами, сущность языкового сознания заключается в том, что это вербальное отражение нашего знания, нашего представления об окружающем мире. «Ценности есть культурно-значимые социопсихические образования в коллективном сознании, овнешненные в языковой форме» [Карасик 2002: 117]. В связи с этим языковое сознание может отражаться через морально-этические ценности. Изучение ценности является одним из эффективных методик изучения национальной культуры и национального языкового сознания. При описании структуры языкового сознания можно использовать полевой принцип, который делит знание языка на две части – ядро и периферию. «Ядро языкового сознания представляет собой лингвистическую проекцию бытия человека, сохраняющееся на протяжении его жизни, ориентирующее его в окружающей действительности и составляющее основу его языковой картины мира» [Ушакова 2000: 16].

В данной работе мы используем теорию пермской школы, где утверждается, что 1) язык является социальной структурой, обусловленной социальным контекстом своего функционирования; 2) язык одновременно является и внутренней психической структурой, которая представляет собой составляющую сознания, базу речевой способности индивида; 3) социально-психологическая сущность языка предполагает, что эта структура имеет активный динамический характер: в зависимости от коммуникативной ситуации (в широком смысле слова) и знаний носителей языка система может перестраиваться и достраиваться; 4) существенной чертой языка являются вероятностные характеристики, на которые индивид опирается в своей речевой деятельности [Доценко, Ерофеева Е. В. и Ерофеева Т. И. 2010: 147]. Являясь основным компонентом языка и элементом выражения состояния человеческого сознания, слово занимает ключевое место в языковом сознании. «Слово принимает участие во всех когнитивных процессах: управлении ситуацией, служит согласованию действий, взаимопониманию и познанию мира» [Зайнуллин 2011: 1243]. Как пишет А. А. Потебня, «при помощи слова человек снова узнает то, что уже было в его сознании. Он одновременно и творит новый мир из хаоса впечатлений, и увеличивает свои силы для расширения пределов этого мира» [Потебня 1993: 302].

В китайском языке слово 勤 劳 (трудолюбие) имеет два значения. В Большом китайско-русском словаре 2009 г. оно толкуется и как существительное (трудолюбие), и как прилагательное (трудолюбивый): «~ 的中国人民 трудолюбивый китайский народ; 以 ~ 见长 отличаться трудолюбием» [Большой китайско-русский словарь: 1643]. В нашей работе слово 勤 劳 (трудолюбие) используется как существительное. Теоретическое обоснование этого явления описано в теории частей речи китайского языка (см. работы Гань Юйлуна, Цинь Кэся 1993; Шутова 2003).

Данные теоретические положения выступают основанием для проведения лингвистического эксперимента с целью определения ценностного аспекта в китайском языковом сознании.

Эксперимент

Материал и методика исследования

Материалом исследования являются семантические компоненты, полученные от 32 китайских информантов. Выборка информантов сбалансирована по трем стратам: уровень образования (студент бакалавриат / магистрант), специальность (гуманитарный профиль / негуманитарный профиль) и гендер (женщина / мужчина). Страта понимается как

«конституирующий признак биологических, социальных и психологических свойств, характерных для определенной общности (группы)» [Ерофеева Т. И. 2009: 34]. Другими словами, страта – не только слой людей, но и признак, по которому проводится стратификация. Такая выборка дает возможность исследовать лексему ТРУДОЛЮБИЕ в групповом сознании китайских студентов (рис. 1).

Параметры

|

Этнос |

Китайские информанты (32 чел.) |

|

Уровень образования |

Студенты бакалавриата (16 чел.) Магистранты (16 чел.) |

|

Специальность |

Гуманитарии Негуманитарии Гуманитарии Негуманитарии (8 чел.) (8 чел.) (8 чел.) (8 чел.) |

|

Гендер |

М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. (4 чел.) (4 чел.) (4 чел.) (4 чел.) (4 чел.) (4 чел.) (4 чел.) (4 чел. ) |

Рисунок 1. Граф балансировки совокупности информантов для определения значения лексемы 勤 劳 (трудолюбие)

При заполнении анкеты информантов просили дать понимание значения лексемы 勤 劳 (трудолюбие) на китайском языке, ответив на вопрос « 您如何理解勤 劳这个词? (Как Вы понимаете слово ТРУДОЛЮБИЕ?)». В анкете требовалось указать уровень образования, специальность и гендер (перевод китайского на русский язык Ли Юнно).

Основным методом исследования значения лексемы является метод компонентного анализа и метод конструирования семантической структуры. В Словаре лингвистических терминов Т. В. Матвеевой семантическая структура слова – это «строение лексического значения слова. Представление о семантической структуре слова выработано на основе компонентного семантического анализа, то есть деления значения на мельчайшие далее неделимые компоненты – семы» [Матвеева 2010: 406]. Сема – это минимальная единица плана содержания, отражающая в языке различные стороны и свойства обозначаемых предметов и явлений действительности. В этой работе термин «семантический компонент»

использован в этом смысле.

Анализ структуры значения лексемы 勤 劳 (трудолюбие) проводился с использованием семантического поля, состоящего из следующих областей: ядерная зона – содержит самые устойчивые и инвариантные семантические компоненты, характеризующие основные свойства объекта; предъядерная зона – состоит из значимых актуальных значений с частыми семантическими компонентами; периферия – охватывает личностные смыслы, уточняющие или дополняющие значения лексемы. Метод конструирования семантической структуры лексемы помогает распределить семантические компоненты по зонам и дает возможность определить собственно актуальные семантические компоненты в значении лексемы.

Анализ результатов

Результаты исследования с учетом страты «уровень образования»

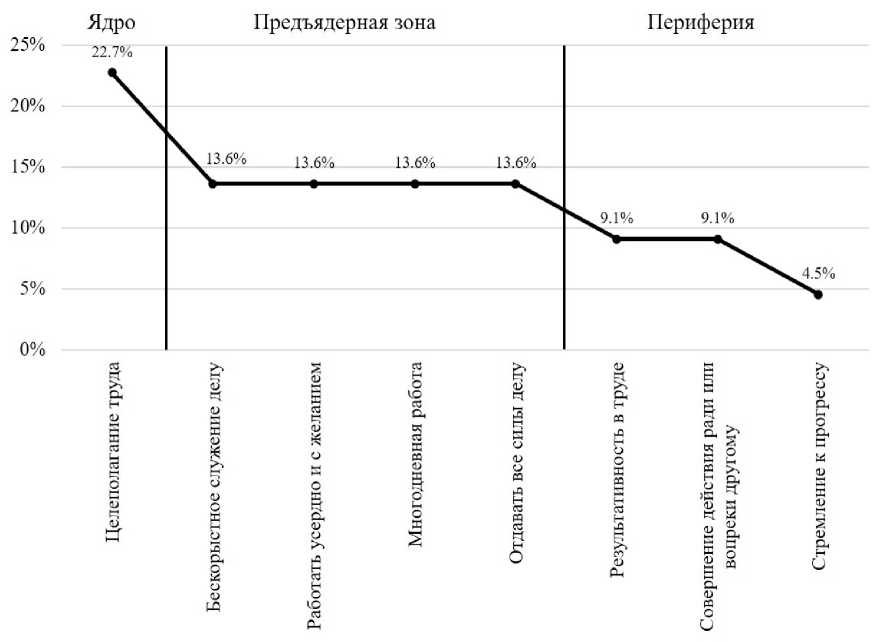

В ответах студентов бакалавриата выделено 7 семантических компонентов: 1) целеполагание труда; 2) бескорыстное служение делу; 3) работать усердно и с желанием; 4) многодневная работа; 5) отдавать все силы делу; 6) результативность в труде; 7) совершение действия ради или вопреки другому; 8) стремление к прогрессу.

Представим семантическую структуру значения лексемы, состоящую из ядра, предъядерной зоны и периферии. Количество семантических компонентов определено в процентах (см. рис. 2).

Рисунок 2. Семантическая структура лексемы 勤 劳 (трудолюбие) в группе китайских студентов бакалавриата

Как видим, ядро представлено только одним семантическом компонентом – целеполагание труда, который при этом является и самым частотным – 22,7 %. Предъядерная зона включает четыре семантических компонента – бескорыстное служение делу; работать усердно и с желанием; многодневная работа; отдавать все силы делу (каждый компонент – 13,6 %). Периферийную зону составляют три семантических компонента: результативность в труде (9,1 %); совершение действия ради или вопреки другому (9,1 %); стремление к прогрессу (4,5 %).

Таким образом, китайские студенты бакалавриата понимают трудолюбие главным образом через целеполагание труда, т. е. работать, имея определенную цель. Трудолюбие тесно связано с бескорыстном служением, которое не просто означает работать усердно и много, но и работать изо всех сил, чтобы получить результат. Процесс трудовой деятельности есть результат не только для себя, но и для другого. Кроме того, ответы студентов включают в трудолюбии и стремление человека к прогрессу.

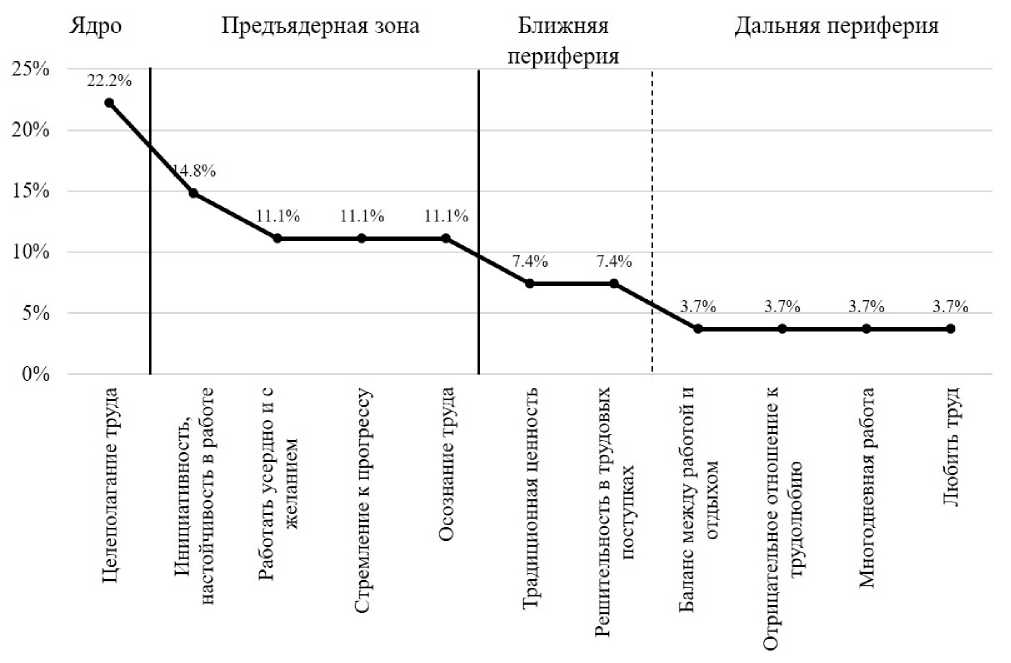

В ответах магистрантов выделено уже 11 семантических компонентов: 1) целеполагание труда; 2) инициативность, настойчивость в работе; 3) работать усердно и с желанием; 4) стремление к прогрессу; 5) осознание труда; 6) традиционная ценность; 7) решительность в трудовых поступках; 8) баланс между работой и отдыхом; 9) отрицательное отношение к трудолюбию; 10) работать каждодневно; 11) любить труд.

Представим семантическую структуру значения лексемы, состоящую из ядра, предъядерной зоны и периферии. Количество семантических компонентов определено в процентах (см. рис. 3).

Ядерная зона представлена одним и самым частотным семантическим компонентом для группы магистрантов – целеполагание труда – 22,2 %. Предъядерная зона включает четыре семантических компонента: инициативность, настойчивость в работе (14,8 %); работать усердно и с желанием (11,1 %); стремление к прогрессу (11,1 %); осознание труда (11,1 %). Периферийную зону составляют дальняя и ближняя периферия. Ближняя периферия состоит из двух компонентов: традиционная ценность; решительность в трудовых поступках (каждый компонент – 7,4 %). Дальняя периферия – из четырех компонентов: баланс между работой и отдыхом; отрицательное отношение к трудолюбию; многодневная работа; любить труд (каждый компонент – 3,7 %).

Рисунок 3. Семантическая структура лексемы 勤 劳 (трудолюбие) в группе китайских магистрантов

В языковом сознании магистрантов целеполагание труда является самым важным в семантике лексемы 勤 劳 (трудолюбие). Кроме того, информанты отмечают в значении этой лексемы инициативность, настойчивость и желание не просто усердно работать, но ясно понимать цели и задачи трудовой деятельности стремиться вперёд. Для магистрантов трудолюбие рассматривается как традиционная ценность, где учитывается баланс между работой и отдыхом. Тем не менее, есть и отрицательная оценка трудолюбия в ответах информантов.

Результаты исследования с учетом страты «специальность»

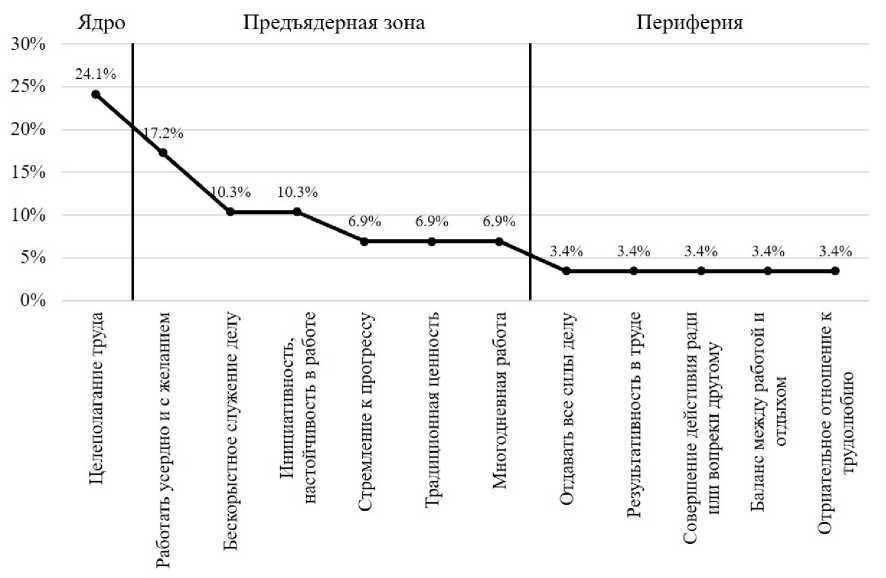

В ответах китайских информантов-гуманитариев, определяющих лексему 勤 劳 (трудолюбие), выявлено 12 семантических компонентов, которые составляют семантическую структуру значения лексемы в языковом сознании китайских гуманитариев (см. рис. 4).

Рисунок 4. Семантическая структура лексемы 勤 劳 (трудолюбие)

в группе китайских гуманитариев

В группе китайских гуманитариев ядро представлено одним семантическим компонентом – целеполагание труда; занимает 24,1 % ответов китайских информантов. Предъядерная зона включает 6 семантических компонентов: работать усердно и с желанием (17,2 %); бескорыстное служение делу (10,3 %); инициативность, настойчивость в работе (10,3 %); стремление к прогрессу (6,9 %); традиционная ценность (6,9 %); многодневная работа (6,9 %). Периферийную зону составляют 5 семантических компонентов: отдавать все силы делу; результативность в труде; совершение действия ради или вопреки другому; баланс между работой и отдыхом; отрицательное отношение к трудолюбию (каждый компонент – 3,4 %)

Следовательно, 勤 劳 (трудолюбие) в языковом сознании китайских гуманитариев – это целеполагание труда, усердие в работе, не ожидая ничего взамен. Китайские студенты-гуманитарии считают, что трудолюбие как традиционная ценность определяется инициативностью в работе, желанием и стремлением к прогрессу. Ценность трудолюбия в том, что необходимо обратить внимание на результативность трудовой деятельности, работать для себя и других, осознавать важность труда и баланса между работой и отдыхом.

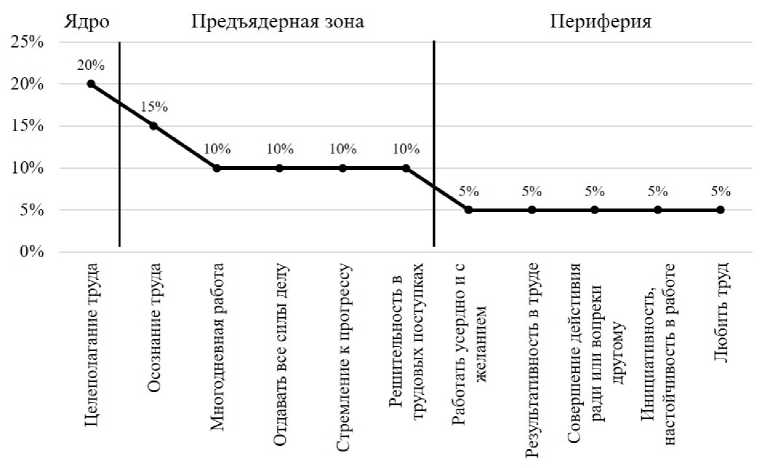

В ответах информантов-негуманитариев, определяющих значение лексемы 勤 劳 (трудолюбие), выявлено 11 семантических компонентов, которые составляют семантическую структуру значения лексемы в языковом сознании китайских негуманитариев (см. рис. 5).

Ядро представлено одним семантическим компонентом – целеполагание труда, который является самым частотным компонентом в группе китайских негуманитариев – 20 %. Предъядерная зона состоит из пяти семантического компонентов – осознание труда (15 %); многодневная работа (10 %); отдавать все силы делу (10 %); стремление к прогрессу (10 %); решительность в трудовых поступках (10 %). Периферийную зону также составляют пять семантических компонентов: работать усердно и с желанием; результативность в труде; совершение действия ради или вопреки другому; инициативность, настойчивость в работе; любить труд. Каждый из компонентов периферии занимает 5 % ответов негуманитариев.

Рисунок 5. Семантическая структура лексемы 勤 劳 (трудолюбие) в группе китайских негуманитариев

Таким образом, 勤 劳 (трудолюбие) в языковом сознании китайских студентов негуманитарного профиля – это целеполагание труда, то есть осознание труда и стремление к прогрессу. Следует не просто работать, но и думать; не просто говорить, но и работать.

勤 劳 (трудолюбие) обычно означает желание работать не только ради самого себя, но и для другого; любить труд и работать настойчиво. Решительность и результат труда также занимают важное место в понимании ценности трудолюбия.

Результаты исследования с учетом страты «гендер»

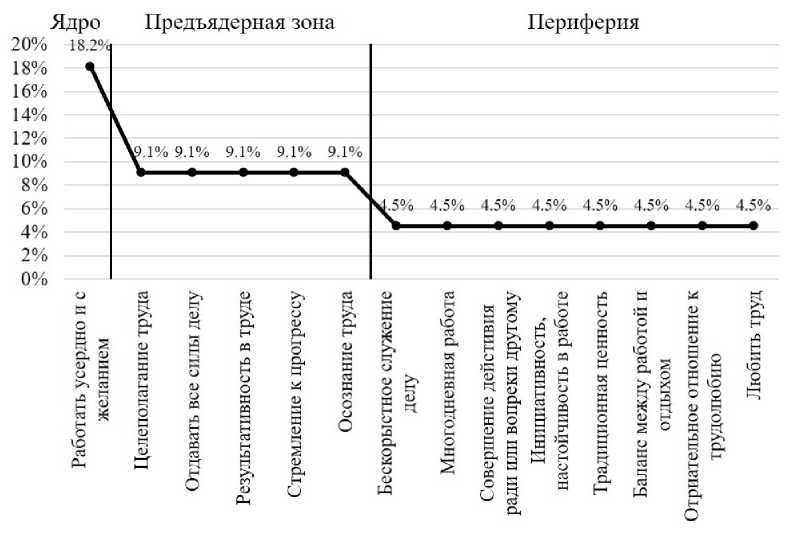

В ответах информантов-мужчин получено 14 семантических компонентов. Представим их в семантическую структуру (см. рис. 6).

Рисунок 6. Семантическая структура лексемы 勤劳 (трудолюбие)

в группе китайских мужчин

Ядро содержит один семантический компонент – работать усердно и с желанием, которое является самым частотным компонентом – 18,2 %. Предъядерная зона включает 5 семантических компонентов: целеполагание труда; отдавать все силы делу; результативность в труде; стремление к прогрессу; осознание труда (каждый компонент – 9,1 %). Периферийную зону составляют 8 семантических компонентов по 4,5 % ответов в группе китайских мужчин: бескорыстное служение делу; многодневная работа; совершение действия ради или вопреки другому; инициативность, настойчивость в работе; традиционная ценность; баланс между работой и отдыхом; отрицательное отношение к трудолюбию; любить труд.

Следовательно, 勤 劳 (трудолюбие) в языковом сознании китайских мужчин – это работать усердно и с желанием, которое не только нуждается в целеполагании и результативности в труде, но и требует полной отдачи от работы, осознания труда и стремления к прогрессу. Для них 勤 劳 (трудолюбие) обозначает бескорыстное служение работе не только ради себя, но и для других людей. Таково понимание традиционной ценности в Китае.

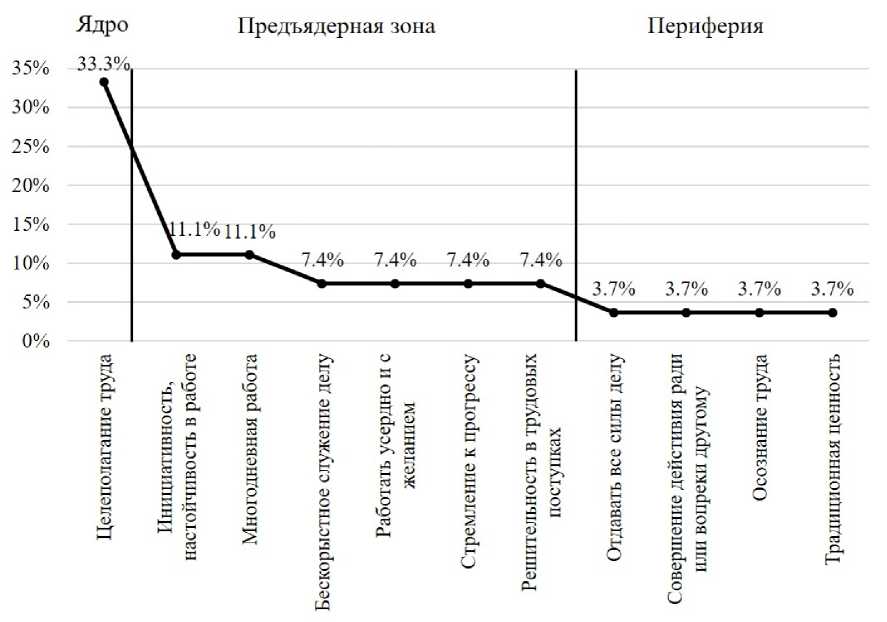

В ответах информантов-женщин получили 11 семантических компонентов, которые представляют семантическую структуру значения лексемы в языковом сознании китайских женщин (см. рис. 7).

Рисунок 7. Семантическая структура лексемы 勤 劳 (трудолюбие) в группе китайских женщин

В группе китайских женщин выделяется ядро, состоящее из одного семантического компонента – целеполагание труда, которое является самым частотным – 33,3 %. Предъядерная зона включает шесть семантических компонентов: инициативность, настойчивость в работе (11,1 %); бескорыстное служение делу (11,1 %); работать усердно и с желанием (7,4 %); многодневная работа (7,4 %); стремление к прогрессу (7,4 %); решительность в трудовых поступках (7,4 %). Периферийная зона представлена следующими семантическими компонентами: отдавать все силы делу; совершение действия ради или вопреки другому; осознание труда; традиционная ценность. На каждый из этих компонентов приходится по 3,7 % ответов китайских информантов-женщин.

Следовательно, 勤 劳 (трудолюбие) в языковом сознании китайских женщин понимается как целеполагание труда, которое означает работать с целью независимо для себя или другого, работать упорно, активно, много и бескорыстно. 勤 劳 (трудолюбие) понимается как китайская традиционная ценность, где важны решительность в труде, стремление становиться лучше и отдавать все силы труду.

Сопоставительный анализ семантической структуры лексемы 勤 劳 (трудолюбие) в семантическом поле

В данной части рассмотрим сходство и различие данных семантических структур значения лексемы 勤 劳 (трудолюбие) в языковом сознании китайского социума в ядерной, предъядерной и периферийной зонах.

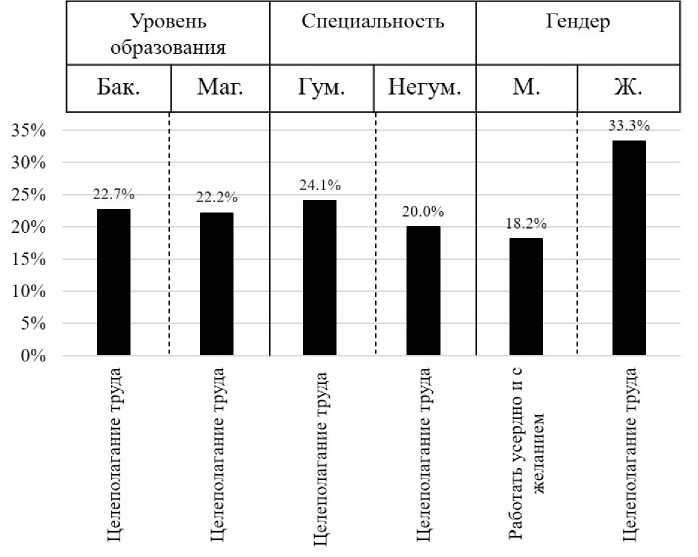

Ядерная зона. Сопоставим ядро в семантических структурах лексемы 勤 劳 (трудолюбие) в группах китайских информантов, учитывая их стратификацию (рис.8).

Рисунок 8. Ядро семантических структур значения лексемы 勤 劳 (трудолюбие) в группах китайских информантов с учетом уровня образования, специальности и гендера

Сопоставление веса ядра в семантической структуре лексем 勤 劳 (трудолюбие) во всех группах китайских информантов показывает, во-первых самый большой вес ядра в группах женщин – 33,3 %, определяемый семантическим компонентом целеполагание труда. Во-вторых, студенты бакалавриата и магистранты имеют практически одинаковый вес ядра – 22,7 % и 22,2 %, определяемый также семантическим компонентом целеполагание труда. В-третьих, в группе китайских мужчин самый маленький вес ядра – 18,2 %.

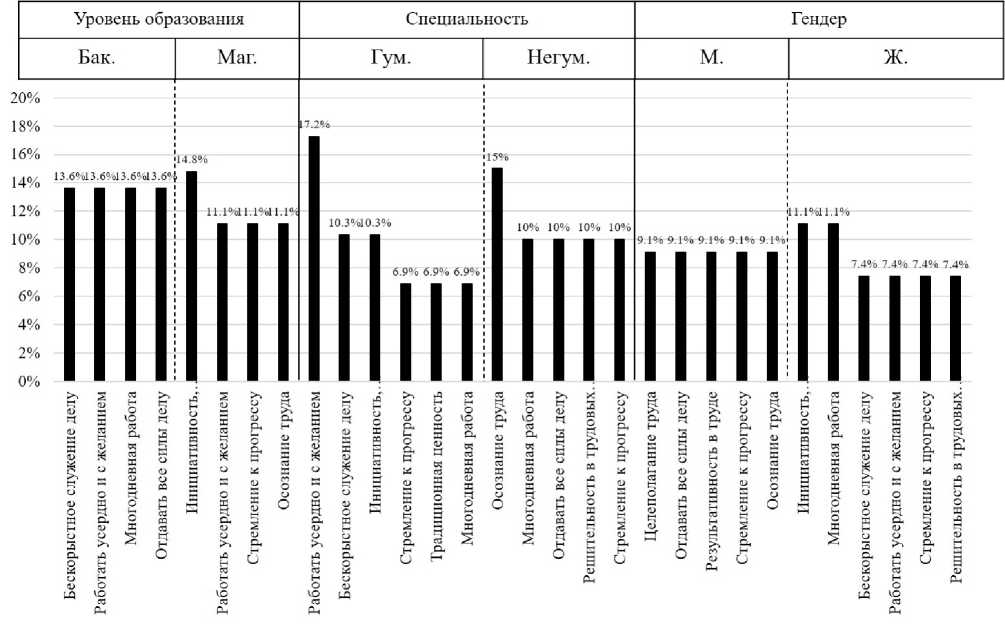

Предъядерная зона. Сопоставим предъядерную зону в семантических структурах лексемы 勤 劳 (трудолюбие) в группах китайских информантов с учетом стратификации (рис. 9).

Рисунок 9. Предъядерная зона семантических структур значения лексемы 勤 劳 (трудолюбие) в группах китайских информантов с учетом уровня образования, специальности и гендера

В языковом сознании китайского социума с учетом уровня образования, специальности и гендера самый большой процентный показатель наблюдается в группе китайских гуманитариев – 17,2 %, определяемый семантическим компонентом работать усердно и с желанием. Этот компонент встречается в трех группах информантов: в группе студентов бакалавриата – 13,6 %; магистрантов – 11,1 %; женщин – 7,4 %.

Предъядерная зона включает такие ценностные аспекты для китайского социума. Например, семантический компонент стремление к прогрессу, самый частотный в предъядерной зоне, встречается в пяти группах информантов: в группе магистрантов – 11,1 %; гуманитариев – 6,9 %; негуманитариев – 10 %; мужчин – 9,1 %; женщин – 7,4 %. Компонент многодневная работа фиксируется в четырех группах информантов: в группе студентов бакалавриата – 13,6 %; гуманитариев – 6,9 %; негуманитариев – 10 %; женщин – 11,1 %.

Вместе с тем, отметим, что существуют ценностные аспекты, характеризующие равные процентные соотношения семантических компонентов в китайском социуме. Так, в группе китайских студентов бакалавриата такими компонентами являются бескорыстное служение делу; работать усердно и с желанием; многодневная работа; отдавать все силы делу (каждый по 13,6 %); в группе китайских магистрантов – работать усердно и с желанием; стремление к прогрессу; осознание труда (каждый по 11,1 %); в группе китайских гуманитариев – бескорыстное служение делу; инициативность, настойчивость в работе (каждый по 10,3 %); стремление к прогрессу; традиционная ценность; многодневная работа (каждый по 6,9 %); в группе китайских негуманитариев – многодневная работа; отдавать все силы делу; стремление к прогрессу; решительность в трудовых поступках (каждый по 10 %); в группе мужчин – целеполагание труда; отдавать все силы делу; результативность в труде; стремление к прогрессу; осознание труда (каждый по 9,1 %); в группе женщин – инициативность, настойчивость в работе; многодневная работа (каждый по 11,1 %), бескорыстное служение делу; работать усердно и с желанием; стремление к прогрессу (каждый по 7,4 %).

Как видим, компонентов с одинаковыми процентными показателями больше в группах китайских информантов, которые в целом характеризуют ценностную традиционную культуру Китая.

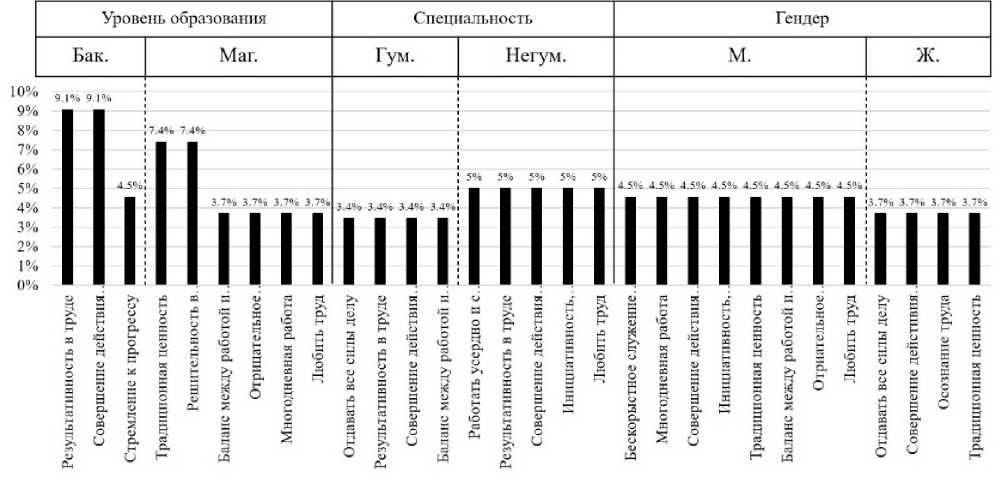

Периферийная зона. Сопоставим периферию в семантической структуре лексем 勤 劳 (трудолюбие) в группах китайских информантов, учитывая их стратификацию (рис. 10). Периферийная зона лексемы 勤 劳 (трудолюбие) китайских информантов содержит 30 семантических компонентов. Самый большой процентный показатель наблюдается в группе студентов бакалавриата – 9,1 %, определяемый семантическими компонентами результативность в труде и совершение действия ради или вопреки другому.

Рисунок 10. Периферийная зона семантических структур значения лексемы 勤 劳 (трудолюбие) в группах китайских информантов с учетом уровня образования, специальности и гендера

Компонент результативность в труде отмечается также в группах гуманитариев – 3,4 %; негуманитариев – 5 %. Компонент совершение действия ради или вопреки другому, который отмечается в пяти группах китайских информантов: в группе студентов бакалавриата – 9,1 %, гуманитариев – 3,4 %, негуманитариев – 5 %, мужчин – 4,5 %; женщин – 3,7 %. Таким образом, эти два компонента характеризуется как важные ценностные семантические компоненты, выделяемые в китайском социуме.

Кроме того, следующие три компонента являются существенными для китайских информантов. Это компонент баланс между работой и отдыхом, который фиксируется в группах магистрантов – 3,7 %; гуманитариев – 3,4 %; мужчин – 4,5 %. Другой компонент любить труд, который отмечается в группах магистрантов – 3,7 %; негуманитариев – 5 %; мужчин – 4,5 %. И компонент традиционная ценность, который отмечается в трех группах китайских информантов: в группе магистрантов – 7,4 %, мужчин – 4,5 %; женщин – 3,7 %. Таким образом, эти семантические компоненты считаются наиболее характерными для языкового сознания китайских информантов.

Заключение

Проведенный анализ экспериментальных данных позволил выделить следующие ценностные аспекты в структуре значения лексемы 勤 劳 (трудолюбие) в китайском социумах.

-

1. На уровне семантики отметим сходство и различие значения в понимании лексемы 勤 劳 (трудолюбие) китайском социумах с учетом уровня образования, специальности и гендера. Так, все китайские информанты подчеркивает, что целеполагание труда и работать усердно и с желанием являются важными качествами этой лексемы, характерными для китайского народа.

-

2. Анализ структуры значений лексемы 勤 劳 (трудолюбие) произведен методом семантического поля, состоящего из ядра, предъядерной зоны и периферии, что позволило распределить семантические компоненты по зонам и дало возможность определить собственно актуальные семантические компоненты, раскрывающие ценностные аспекты в значении лексем.

-

3. С помощью психолингвистического метода мы определили понимание лексемы 勤 劳 (трудолюбие) в языковом сознании китайских студентов; показали структуру семантического поля и выявили определенное ранговое влияние социальных страт на значение этой лексемы. Полученные результаты могут быть использованы в области семантики, лексикологии и стилистики китайского языка, а также в методических рекомендациях студентам, выполняющим исследование в области лексической семантики.

В то же время анализ материала по социальным стратам показывает разницу понимания лексемы 勤 劳 (трудолюбие) в групповом сознании китайских информантов: с учетом уровня образования для студентов бакалавриата 勤 劳 (трудолюбие) тесно связано с бескорыстным служением делу, с усердной работой не просто для себя, но и для другого. Для магистрантов 勤 劳 (трудолюбие) рассматривается как традиционная ценность, понимаемая как стремление к прогрессу, осознание важности труда и баланс между работой и отдыхом. Гуманитарии считают трудолюбие частью традиционной ценности в Китае, при этом подчеркивается бескорыстное служение делу; для негуманитариев трудолюбие есть осознание труда. Мужчины полагают, что 勤 劳 (трудолюбие) означает работать усердно и с желанием, требует полной отдачи от работы; по мнению женщин, 勤 劳 (трудолюбие) – это китайская традиционная ценность, где решительность играет важную роль.

Ядерная зона лексем 勤 劳 (трудолюбие) в группе китайских мужчин – работать усердно и с желанием, а ядро остальных групп китайских информантов – целеполагание труда. Самый большой вес ядра в группах китайских женщин – 33,3 %.

В предъядерной зоне лексемы 勤 劳 (трудолюбие) в китайском социуме молодого поколения высоко ценятся следующие семантические компоненты: стремление к прогрессу, работать усердно и с желанием, многодневная работа.

В периферийной зоне лексемы 勤 劳 (трудолюбие) самый большой процентный показатель наблюдается в группе студентов бакалавриата – 9,1 %, определяемый семантическими компонентами результативность в труде и совершение действия ради или вопреки другому. Кроме того, в периферийной зоне отмечены три существенных компонента – баланс между работой и отдыхом, любить труд и традиционная ценность, которые фиксируются в трех разных группах китайских информантов.

Список литературы Стратификационное исследование значения и структуры лексемы (трудолюбие) в языковом сознании китайских студентов

- Введение в психпоэтику: монография / В. А. Пищальникова, Ю. А. Сорокин. Барнаул: Алтайский гос. ун-т, 1993. 209 с.

- Виноградов С. Н. К лингвистическому пониманию ценности // Русская словесность в контексте мировой культуры: Материалы Междунар. науч. конф. РОПРЯЛ. Н. Новгород: Изд-во Нижегородского ун-та, 2007. С. 93-97.

- Доценко Т. И., Ерофеева Е. В., Ерофеева Т. И. Пермская школа социолингвистики: теоретические и методологические основания // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2010. Вып. 2(8). С. 144-155.

- Ерофеева Т. И. Социолект: стратификационное исследование: монография. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2009. 240 с.

- Зайнуллин М. В. О сущности языкового сознания // Вестник Башкирского университета. 2011. Т. 16. № 4. C. 1243-1245.

- Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002. 331 с.

- Лапин Н. И. Пути России: социокультурные трансформации. М.: Изд-во РАН, 2000. 195 с.

- Тарасов Е. Ф. Актуальные проблемы анализа языкового сознания // Языковое сознание и образ мира: Сб. ст. / Отв. ред. Н. В. Уфимцева. М.: Ин-т языкознания РАН, 2000. С. 24-32.

- Полный словарь лингвистических терминов / Т. В. Матвеева. Ростов н/Д: Феникс, 2010. 562 с.

- Потебня А. А. Мысль и язык. Киев: СИНТО, 1993. 192 с.

- Уфимцева Н. В. Взаимодействие культур и языков: теория и методология // Встречи этнических культур в зеркале языка. М.: Наука, 2002. С. 152-170.

- Ушакова Т. Н. Языковое сознание и принципы его исследования // Языковое сознание и образ мира: Сб. статей / Отв. ред. Н. В. Уфимцева. М., 2000. С. 13-23.

- Шутова Е. И. Проблема частей речи в китаеведении // Вопросы языкознания. 2003. № 6. С. 47-64.

- Ли Цзяньфэн. Ценность: функция или атрибут субъективации объекта // Ценность и система ценностей. 1988. С. 161-172. 1988. pp. 161-172. (Li Jianfeng. Jia zhi: ke ti zhu ti hua hou de gong neng huo shu xing // jia zhi he jia zhi guan. 1988. pp. 161-172.)

- Ма Чжичжэн. Очерк философской аксиологии. Ханчжоу: Изд-во Ханчжоуского ун-та. 1991. 232 с. 1991. 232 с. (Ma Zhizheng. Zhe xue jia zhi lun gang yao. Hang zhou da xue chu ban she. 1991. 232 p.)

- Большой китайско-русский словарь / под ред. Гу Болин. Шанхай: Шанхайское издательство по образованию на иностранных языках. 2009. 2877 с. 2009. 2877p. (Han e da ci dian. Gu Bolin zhu bian. Shang Hai wai yu jiao yu chu ban she. 2009. 2877p.

- Новая грамматика современного китайского языка/под редакцией Гань Юйлуна и Цинь Кэся. Тяньцзинь: Тяньцзиньская научно-техническая переводческая и издательская компания. 1993.