Стратиграфический объем Тоупуголъегартской толщи (нижний-средний девон, Полярный Урал)

Автор: Плотицын А.Н., Соболев И.Д., Матвеева Н.А., Иванова Р.М., Викентьев И.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 12 (336), 2022 года.

Бесплатный доступ

Уточнен возраст карбонатных и обломочных вулканомиктовых пород тоупуголъегартской толщи (D1-2tg) Войкарской зоны Полярного Урала, которые образовались на заключительном этапе развития Полярноуральской островной дуги. Проведен анализ стратиграфического распространения органических остатков, в основу которого легли ревизия опубликованных ранее данных и новые сборы авторов (водоросли, табулятоморфные кораллы). Стратиграфический объем тоупуголъегартской толщи расширен до карпинско-лангурского горизонтов эмсского и эйфельского ярусов девона включительно. Отмечено сходство строения, литологического состава и палеонтологических комплексов карбонатных образований тоупуголъегарской толщи и верхней части малоуральской свиты (Войкарская зона Полярного Урала), а также терригенно-вулканогенной толщи (восточный склон Среднего Урала). Образование этих отложений происходило в позднеэмсско-раннеэйфельское время, вероятно во время одного осадочно-вулканогенного цикла в пределах единой протяженной островодужной системы. Предполагается сходный характер эволюции Полярноуральской и Тагильской островных дуг на заключительном этапе их формирования.

Табулятоморфные кораллы, известковые водоросли, биостратиграфия, островная дуга, тоупуголъегартская толща, эмсский ярус, эйфельский ярус, девон, полярный урал

Короткий адрес: https://sciup.org/149142273

IDR: 149142273 | УДК: 551.734.2 | DOI: 10.19110/geov.2022.12.4

Текст научной статьи Стратиграфический объем Тоупуголъегартской толщи (нижний-средний девон, Полярный Урал)

На Полярном Урале, в Войкарской зоне, к востоку от офиолитов Войкаро-Сыньинского и Райизского массивов распространены раннесреднепалеозойские осадочно-вулканогенные и плутонические островодуж-

ные образования (рис. 1). Возраст стратифицированных островодужных образований Полярного Урала основан преимущественно на геологических и био-стратиграфических данных, а изотопно-геохронологические определения возраста крайне редки [21].

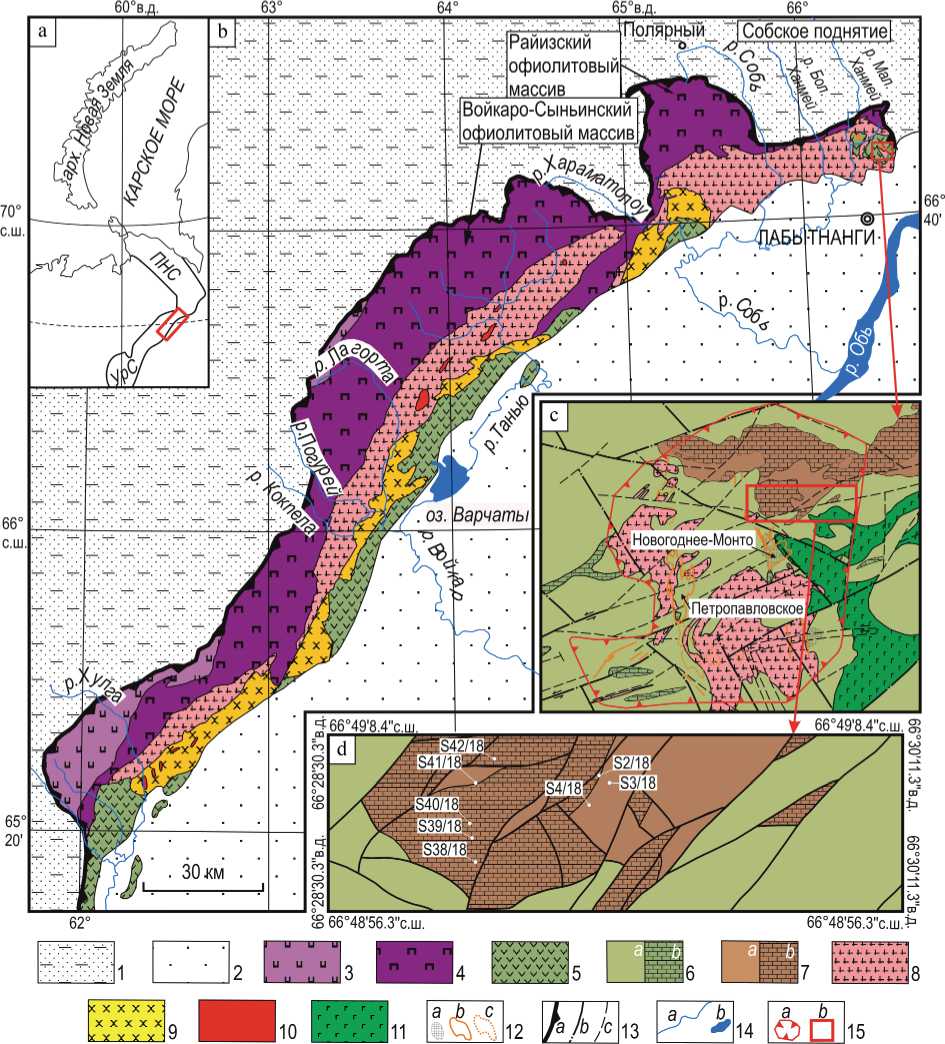

Рис. 1. Позиция изучаемых объектов на географической и разномасштабных геологических схемах: a — географическая схема северной части Урала и Пай-Хоя: УрС — Уральское складчато-надвиговое сооружение, ПНС — Пайхойско-Новоземельское складчато-надвиговое сооружение, прямоугольником показано расположение Войкарской зоны; b — геологическая карта Войкарской зоны Полярного Урала по данным [13, 33] с изменениями и дополнениями; c — геологическая карта Тоупугол-Ханмейшорского рудного узла по данным [16] с изменениями и дополнениями; d — геологическая карта северного фланга месторождения Новогоднее-Монто по данным А. П. Прямоносова (2004 г.) с изменениями и дополнениями.

-

1 — позднедокембрийские и палеозойские образования Западно-Уральской мегазоны; 2 — мезозойско-кайнозойский чехол Западно-Сибирской плиты; 3–11 — образования Войкарской зоны: 3 — докембрийские метабазиты и гиперба-зиты, 4 — ордовикские метаморфизованные гипербазиты и габброиды, 5 — позднеордовикско-среднедевонские вулканогенные и вулканогенно-осадочные породы нерасчлененные, 6 — силурийские породы тоупугольской толщи (a — преимущественно вулканогенные, b — карбонатные), 7 — нижнесреднедевонские породы тоупуголъегартской толщи (a — терригенно-вулканогенные, b — карбонатные), 8 — позднесилурийско-среднедевонские габброиды, диоритоиды и гранитоиды собского комплекса, 9 — раннесреднедевонские габброиды, диориты и монцонитоиды конгорского комплекса, 10 — среднепозднедевонские гранитоиды янаслорского комплекса, 11 — раннекаменноугольные образования мусюрского комплекса; 12 — скарновые (a) и метасоматические (b) породы золоторудных месторождений Петропавловское и Новогоднее-Монто; 13 — разломы (a — Главный Уральский надвиг; b, c — прочие достоверные (b) и предполагаемые (c)); 14 — реки (a) и озера (b); 15 — Тоупугол-Ханмейшорский рудный узел (a), изученный район (b)

Fig. 1. The position of the studied objects on the geographical and multi-scale geological schemes: a — geographical scheme of the Northern part of the Urals and Pay-Khoy: УрС — Ural fold-thrust structure; ПНС — Pay-Khoy-Novaya Zemlya fold-thrust structure, the rectangle shows the location of the Voikar Belt; b — geological map of the Voikar Belt of the Polar Urals accord- ing to [13, 33] with author's changes and additions; c — geological map of the Toupugol-Khanmeishor ore cluster according to [16], with authors' changes and additions; d — geological map of the northern flank of the Novogodnee-Monto deposit, according to A. P. Pryamonosov (2004), with authors' changes and additions.

-

1 — Late Precambrian and Paleozoic formations of the West Ural Megazone; 2 — Mesozoic-Cenozoic cover of the West Siberian Plate; 3–11 — geological complexes of the Voikar Belt: 3 — Precambrian metabasites and ultramafic rocks, 4 — Ordovician metamorphosed ultramafites and gabbroids, 5 — Late Ordovician–Middle Devonian volcanic and volcanic-sedimentary rocks, undivided, 6 — Silurian rocks of the Toupugol'egart Formation (a — predominantly volcanogenic, b — carbonate ones), 7 — Lower-Middle Devonian rocks of the Toupugol'egart Formation (a — terrigenous-volcanogenic, b — carbonate ones), 8 — Late Silurian-Middle Devonian gabbroids, dioritoids and granitoids of the Sob' Complex, 9 — Early-Middle Devonian gabbroids, diorites and monzonitoids of the Kongor Complex, 10 — Middle-Late Devonian granitoids of the Yanaslor Complex, 11 — Early Carboniferous formations of the Musyur Complex; 12 — skarn (a) and metasomatic (b) rocks of the Petropavlovsk and Novogodnee-Monto gold deposits; 13 — faults (a — Main Ural thrust, b, c — other reliable (b) and assumed (c)); 14 — rivers (a) and lakes (b);

15 — Toupugol-Khanmeishor ore cluster (a), studied region (b)

Осадочные породы нижнесреднепалеозойских стратонов датируются на основании редких находок конодонтов, кораллов, радиолярий, криноидей, брахиопод, стро-матопороидей, водорослей и фораминифер [13, 20, 33 и др.], многие из которых диагностированы в открытой номенклатуре или под вопросом. Проблемы датирования осадочных образований местных стратиграфических подразделений Войкарской зоны связаны со сложным тектоническим строением этого района, а также с заметной (хотя и неравномерной) степенью вторичных преобразований пород, что негативно сказывается на сохранности ископаемых органических остатков. Общая индифферентность палеонтологических комплексов и зачастую широкое стратиграфическое распространение большинства таксонов также значительно снижает точность биостратиграфического метода. Для уточнения стратиграфической основы региона авторами была проведена ревизия ранее опубликованных материалов и получены новые палеонтологические данные для карбонатных и обломочных вулканомиктовых пород тоупуголъегартской толщи (D1–2tg).

Объект, материалы и методы исследования

Объектом настоящего исследования является комплекс нижнесреднедевонских пород, картируемых в составе тоупуголъегартской толщи и опробованных авторами (рис. 1, c, d) в канавах, расчистках и карьере строительного камня северного фланга месторождения Новогоднее-Монто (Ямало-Ненецкий автономный округ). Учитывая сложное тектоническое строение региона и разрозненность отдельных маломощных выходов [16], изучение полного и непрерывного разреза толщи в пределах района не представляется возможным. Изученный комплекс слагает вулканотектоническую депрессию в кровле островодужного раннесреднедевонского Собского батолита [7, 16, 26].

В основу исследования положены новые авторские материалы и опубликованные ранее стратиграфические данные [20]. С целью получения микропале-онтологических материалов карбонатные разности пород подвергнуты кислотной обработке в 7–10 % растворе уксусной кислоты по стандартной методике. Химической дезинтеграции подвергнуто 11 проб массой от 1 до 5 кг (оказались непоказательными). Для уточнения литологического состава и микроскопического изучения органических остатков изготовлен 21 шлиф из карбонатных и терригенно-вулканогенных пород тоупуголъегартской толщи. Микроскопическое изучение и фотографирование шлифов производилось с использованием поляризационных микроскопов

«Ломо Полам Р-211М», «Ломо Полам Л-213М», Nikon Eclipse LV100ND.

Стратиграфия

Тоупуголъегартская толща впервые выделена при проведении групповой геологической съемки и геологического доизучения масштаба 1:50 000 на Собь-Ханмейской площади (неопубликованный отчет А. П. Прямоносова и др., 1994). Карбонатно-терригенные отложения толщи вскрыты неглубокими горными выработками и скважинами в районе горы Тоупугол, а также в местных карьерах строительного камня [12, 13]. По данным А. П. Прямоносова с соавторами [20], тоупуголъегартская толща подразделяется на нижнюю карбонатную пачку эмсского возраста и верхнюю терригенную пачку эмсско-эйфельского возраста. Нижняя пачка со стратиграфическим несогласием перекрывает вулканогенно-осадочные образования тоупуголь-ской толщи (S1–2tp) [12, 13]. Общая мощность толщи 80–295 м [13].

Нижняя карбонатная пачка в основании (40– 50 м) представлена массивными битуминозными серыми до темно-серых биоморфными известняками, которые, согласно данным [12, 13, 20], иногда по лате-рали замещаются белыми слоистыми перекристаллизованными известняками (в том числе песчанистыми) с редкими маломощными (до 1 м) прослоями известково-глинистых алевропесчаников. Перекристаллизованные, умеренно метаморфизованные разности карбонатных пород представлены белыми или светло-серыми мраморовидными известняками и мраморами. Выше (50–170 м) залегают белые и розоватые биоморф-ные известняки, включающие линзы известняковых брекчий и конглобрекчий [13].

Нижняя пачка ранее сопоставлялась с карпинским горизонтом эмсского яруса на основании находок фо-раминифер Uralinella antiqua L. Petrova; строматопо-роидей Stromatopora praelonga Bogoyav., Clathrodictyella pulchra Bogoyav., Stellopora barba Bogoyav., Clathrocoilona abeona Yavor.; табулятоморфных кораллов и кораллов ругоз Favosites cf. regularissimus Yanet, Heliophyllum cf. antiquum (Soshkina), Grypophyllum striatum (Soshkina); брахиопод Ivdelinia cf. ivdelensis Khod.; криноидей Cupressocrinites cf. kakvensis Milic.; водорослей Lancicula alta Maslov, Litanaia mira Maslov и др. [20].

Фораминиферы Uralinella antiqua известны преимущественно из отложений карпинского горизонта, реже из тальтийского горизонта эмса-эйфеля субрегиональной стратиграфической схемы девонских отложений Восточного Урала [19]. Строматопороидеи 31

Clathrodictyella pulchra и Stellopora barba указаны в отложениях эйфельского яруса Восточного склона Урала, вид Stromatopora praelonga характерен для карпинско-го горизонта эмсского яруса [6]. Clathrocoilona abeona распространен в верхах эмса — низах эйфеля (коно-донтовые зоны patulus – partitus и низы costatus , см. [2]) [5] вплоть до живета [4]. Табулятоморфные кораллы Favosites regularissimus широко распространены в эмс-ском ярусе нижнего девона [40]. Ругозы Heliophyllum antiquum и Grypophyllum striatum (Soshkina) отмечаются в двух стратиграфических интервалах — среднедевонском (в объеме эйфельского яруса) и в нижнеде-вонско-среднедевонском (до эйфельского яруса включительно) соответственно [3, 10, 31]. Криноидеи Cupressocrinites kakvensis характерны для эйфельского яруса [28]. По данным Г. А. Петрова с соавторами [39], этот вид встречен в карпинском горизонте Среднего Урала, что не исключает возможности распространения этого таксона в эмсе. Брахиоподы Ivdelinia ivdelensis (Khodalevich) распространены в верхнем эмсе — нижнем эйфеле [30]. Вид зеленых водорослей Lancicula alta Maslov впервые был описан из крековских слоев лох-ковского яруса Кузбасса [34]. Известен в отложениях лохковского-эйфельского ярусов Южного, Среднего, Северного и Полярного Урала, Пай-Хоя, Вайгача, а также в разрезах нижнего девона Греции и пражском ярусе севера Франции [32, 38]. Таксон Litanaia mira впервые описан из отложений нижнего девона (крековские известняки) Кузбасса [17]. Также распространен в нижнем эмсе западного склона Северного, Среднего и Южного Урала [36, 38].

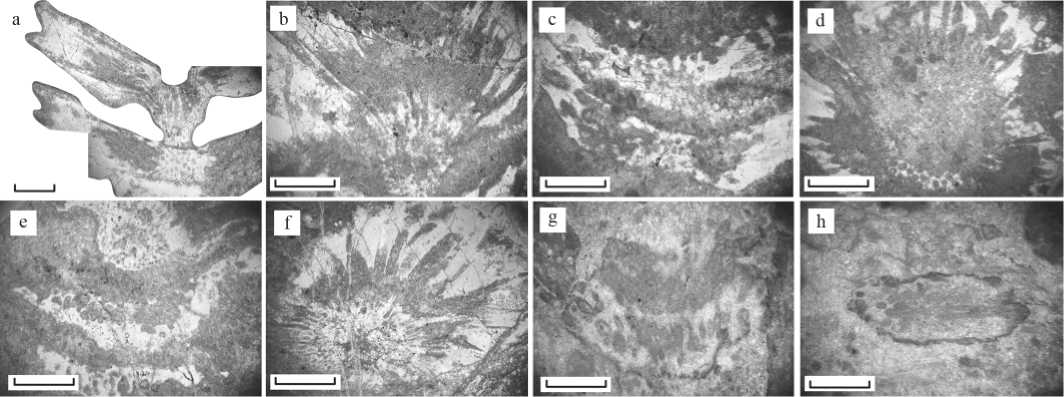

Микроскопическое изучение нового материала позволило определить в образцах S39/18, S40/18 и S42/18 многочисленные остатки сифоновых водорослей Lancicula alta Maslov и Patrunovia novosemelica Shuysky в продольных, поперечных и косых сечениях (рис. 2). Вид Patrunovia novosemelica впервые описан в пражских отложениях острова Вальнева Новой Земли [36] и имеет распространение от нижнего до низов среднего девона на юге Новой Земли [35].

Верхняя терригенная пачка представлена тонко-горизонтально-слоистыми глинисто-алевритовыми сланцами с многочисленными скелетными остатками радиолярий и спикул губок. Слоистость в таких отложениях обусловлена ориентированно-полосчатым характером распределения глинистого и органического вещества, а также ритмичным/градационным характером распределения кластического материала. Разрез толщи венчается слоистыми сероцветными песчаниками; местами развиты пачки ритмично переслаивающихся пестроцветных и сероцветных полимиктовых песчаников, алевролитов, алевропесчаников, конгломератов и гравелитов, в которых присутствуют обломки органогенных известняков, андезитов, базальтов и их туфов [13].

Верхняя пачка тоупуголъегартской толщи ранее сопоставлялась с тальтийским горизонтом эмсского и эй-фельского ярусов. Возрастная привязка была произведена в соответствии с находками радиолярий Entactinia poculigera Sadrislamov, Ent. buribaica Sadrislamov, Ent. aff. shuralensis Sadrislamov, Ent. aff. angustipora Sadrislamov и конодонтов Polygnathus ex gr. costatus Klapper, Pol. willii (?) Bardashev [12, 20]. Согласно заключению Б. М. Садрисламова, комплекс радиолярий характерен для тальтийского горизонта (неопубликованный отчет А. П. Прямоносова и др., 1994). К сожалению, все вышеуказанные виды не валидны в связи с тем, что не были описаны и опубликованы автором в открытой печати. Группа радиолярий под родовым названием Entactinia имеет стратиграфическое распространение от самых низов девона до триаса [1]. Представители конодонтов группы Polygnathus costatus широко известны в интервале от верхов эмса (конодонтовая зона patulus ) до верхней части эйфеля (конодонтовая зона australis ), а Polygnathus willii известен в отложениях эйфельского яруса (конодонтовые зоны partitus – costatus ) [2]. При этом конодонты определены в открытой номенклатуре ( Polygnathus ex gr. costatus и Pol. willii (?)) [20].

В туфотерригенных отложениях (тонко- и мелкообломочные туфопесчаники, образец S41/18), к. г.-м. н.

Рис. 2. Водоросли из карбонатных пород нижней пачки тоупуголъегартской толщи (Войкарская зона, восточный склон Полярного Урала) (определения Р. М. Ивановой и Н. А. Матвеевой). a–c — Lancicula alta Maslov, обр. S40/18; d–h — Patrunovia novosemelica Shuysky (d–f — обр. S40/18, g, h — обр. S42/18). Размер масштабной линейки — 1 мм

Fig. 2. Algae from the carbonate member of Toupugol'egart Formation (Voykar Belt, eastern slope of the Polar Urals) (diagnosed by R. M. Ivanova and N. A. Matveeva). a–c — Lancicula alta Maslov, sample no. S40/18; d–h — Patrunovia novosemelica Shuysky (d–f — sample S40/18; g, h — sample S42/18). The scale bar is 1 mm

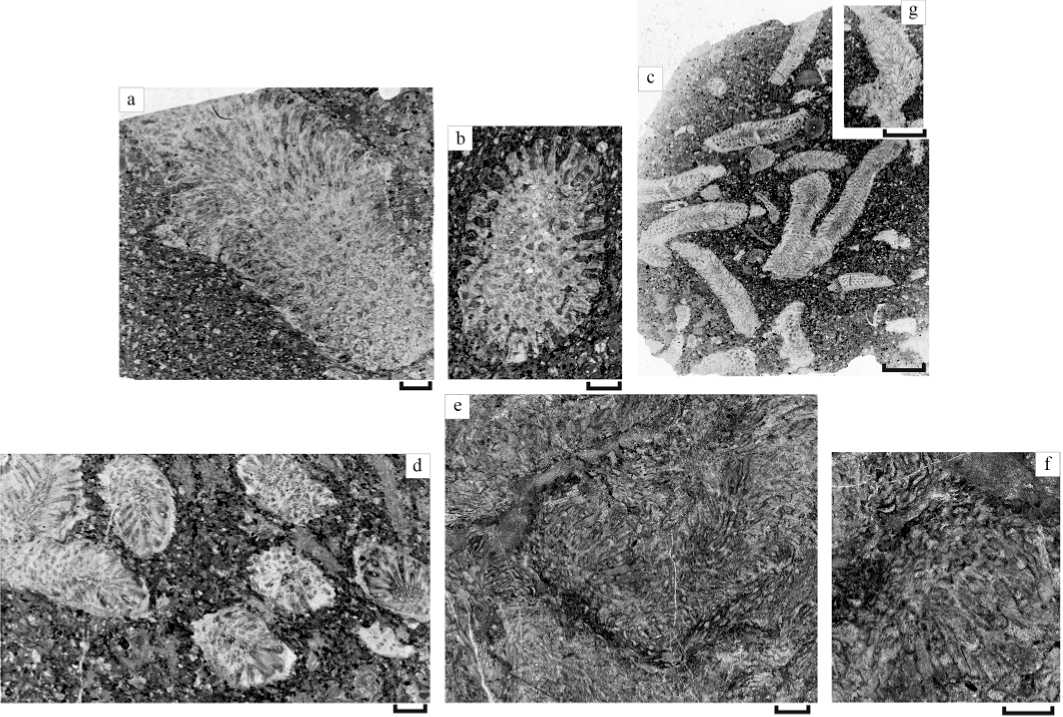

Рис. 3. Табулятоморфные кораллы из терригенной пачки (образцы № S41-18) тоупуголъегартской толщи (Войкарская зона, восточный склон Полярного Урала) (определения В. Ю. Лукина и Ю. В. Заики). a, b — Gracilopora paula Yanet; c, d — Gracilopora mala Yanet; e, f — Placocoenites gradatus (Lecompte); g — Striatopora sp. Размер масштабной линейки — a, b, d — 2 мм, c, g — 4 мм, e, f — 1 мм

Fig. 3. Tabulatomorphic corals from the terrigenous member (samples S41-18) of the Toupugol’egart Formation (Voikar Belt, eastern slope of the Polar Urals) (diagnosed by Yu. Lukin and Yu.V. Zaika). a, b — Gracilopora paula Yanet; c, d — Gracilopora mala Yanet. e, f — Placocoenites gradatus (Lecompte); g — Striatopora sp. The length of the scale bar — a, b, d — 2 mm, c, f — 4 mm, e, f — 1 mm

В. Ю. Лукиным (ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар) и авторами диагностированы табуляты видов Gracilopora paula Yanet, Gracilopora mala Yanet, Placocoenites gradatus (Lecompte) и Striatopora sp. (рис. 3). Представители рода Gracilopora были описаны Ф. Е. Янет [37] в отложениях вижайского и тошемского горизонтов пражского яруса нижнего девона на восточном склоне Среднего и Северного Урала. На севере западного склона Урала и на Тимане вид Gracilopora paula встречается в верхней части эмсского яруса [15]. Вид Gracilopora mala известен в карбонатных отложениях верхнесиякских слоев нижнего девона (пражский ярус куламатского горизонта, приблизительно сопоставимого с вижайским горизонтом субрегиональной стратиграфической схемы девонских отложений Восточного Урала) на западном склоне Южного Урала [29] и в верхах нижнего девона на восточном склоне Северного и Среднего Урала [11]. Вид Placocoenites gradatus (Lecompte) широко распространён от Западной Европы (эйфельский и, возможно, нижняя часть живетского ярусов Бельгии) до Кузбасса (верхняя часть эмсского — эйфельский ярусы) и Омолонского массива (предположительно эмсский ярус) [8, 9]. На Восточном склоне Среднего Урала этот вид указывался Ф. Е. Янет [37] в отложениях живетского яруса. Род Striatopora обладает широким стратиграфическим и ге- ографическим распространением, встречается от нижнего силура до среднего девона, единичные виды — предположительно в верхнем палеозое [27]. Найденный образец по своим морфологическим особенностям принадлежит к группе видов Striatopora с тонкими ветвями полипняков, часто встречающихся в нижнем девоне многих северных регионов Азии [8, 11].

Обсуждение и выводы

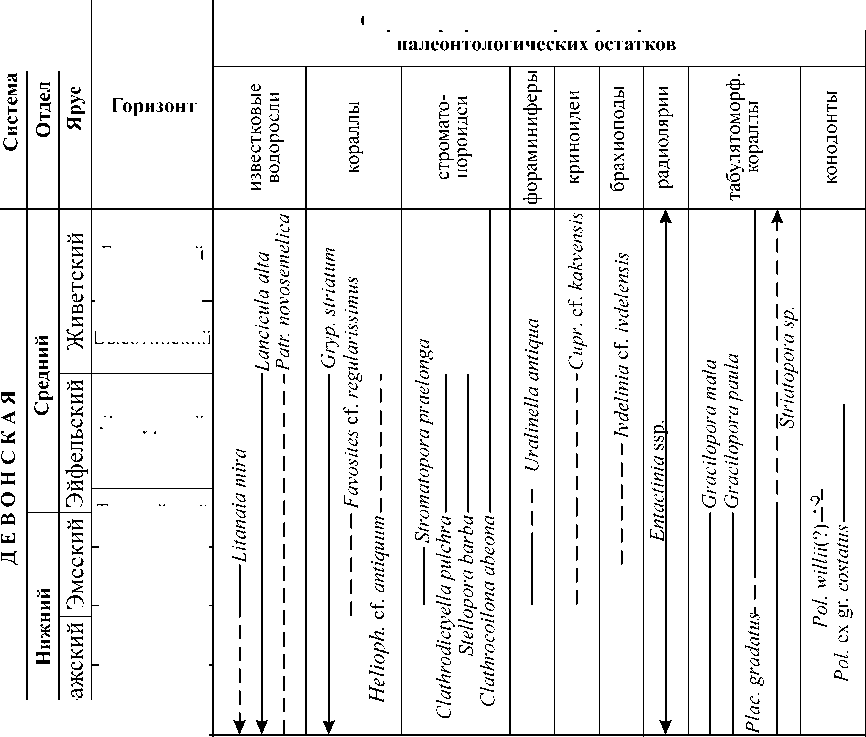

Сложное тектоническое строение района работ (рис. 1), отсутствие протяженных естественных выходов и плохая сохранность органических остатков не позволяют провести достоверную датировку и расчленение тоупуголъегартской толщи, а также проследить и подтвердить характер взаимоотношений терригенных и карбонатных отложений. Комплексы органических остатков из карбонатной пачки (рис. 4) толщи демонстрируют некоторое расхождение в интервалах стратиграфического распространения отдельно взятых таксонов. По всей видимости, время формирования карбонатной пачки не ограничивалось карпин-ским временем эмсского века, как это считалось ранее [20]. Сонахождение в комплексе строматопороидей Clathrodictyella pulchra , Stellopora barba , Clathrocoilona 33

Стратиграфическое распространение

Лангурскии

Тальтиискии

Карпинский

Тошемский

Вижайский

Карбонатная пачка

Терригенная пачка

Рис. 4. Стратиграфическое распространение палеонтологических остатков из карбонатной и терригенной пачек тоу-пуголъегартской толщи. Сокращения: Gryp . — Grypophyllum, Patr. — Patrunovia, Cupr. — Cupressocrinites, Plac. — Placocoenites, Pol. — Polygnathus

Бродовский

Высотинский

Fig. 4. Stratigraphic ranges of fossils from the carbonate and terrigenous members of the Toupugol'egart Formation. Abbreviations: Gryp. — Grypophyllum, Patr. — Patrunovia, Cupr. — Cupressocrinites, Plac. — Placocoenites, Pol. — Polygnathus abeona и ругоз Heliophyllum cf. antiquum обосновывает тальтийско-лангурский возраст формирования вмещающих эти ископаемые остатки отложений. Радиолярии, табуляты и конодонты из терригенной пачки позволяют датировать ее тальтийским временем позднего эмса — раннего эйфеля. Таким образом, ревизия результатов стратиграфического анализа органических остатков, проведенного предшественниками [20], и анализ новых палеонтологических (водоросли, табулятоморфные кораллы) данных позволяют рекомендовать расширение стратиграфического объема тоупуголъегартской толщи Полярного Урала до карпинско-лангурского горизонтов эмсского и эйфель-ского ярусов нижнего и среднего девона.

Сходное строение, палеонтологическую характеристику и возраст имеют образования верхней части (= варчатинская подсвита) малоуральской свиты (S2– D2 mu ) южной части Войкарской зоны Полярного Урала и карбонатно-терригенно-вулканогенного типа разреза (восточно-бобровский) терригенно-вулканогенной толщи (D1-2tv) Алапаевско-Адамовской зоны Среднего Урала. Верхняя часть малоуральской свиты аналогично карбонатной пачке тоупуголъегартской толщи сложена рифогенными известняками с известняковыми брекчиями в основании, а также брекчиевидными слоистыми, местами пятнистыми известня- 34

ками. По брахиоподам, табулятам, фораминиферам, ругозам, кораллам, криноидеям и строматопоратам она датируются эмсом — эйфелем (карпинский — таль-тийский горизонты) [22–24 и ссылки в этих работах]. Рифогенные известняки, которые, вероятно, слагали прибрежно-морские органогенные водорослевые постройки в пределах Малоуральской островной дуги, имеют подобные тоупуголъегартским комплексы аль-гофлоры ланцикулид (сообщество Lancicula-Litanaia-P aralancicula ) [25]. Известняки восточно-бобровского типа разреза терригенно-вулканогенной толщи содержат комплекс фауны с аналогичными водорослевыми ассоциациями, которые характеризуют эмсско-эйфель-ский горизонт (в объеме карпинского–лангурского горизонтов, по данным [14], и карпинского — тальтий-ского горизонтов, по данным [18]). Сходство карбонатных осадочных образований и комплексов органических остатков верхней части малоуральской свиты и тоупуголъегартской толщи Полярного Урала, а также восточно-бобровского типа разреза терригенно-вулканогенной толщи Среднего Урала, вероятно, свидетельствует о схожих фациальных условиях формирования этих стратонов в рамках крупного эмсско-эйфель-ского осадочно-вулканогенного цикла на завершающем этапе эволюции Полярноуральской и Тагильской островных дуг.

Авторы благодарят за консультации по стратиграфическому распространению различных групп фауны д. г.-м. н. М. С. Афанасьеву (радиолярии), д. г.-м. н. Т. М. Безносову (брахиоподы), к. г.-м. н. А. В. Журавлева (конодонты, общие вопросы стратиграфии), А. В. Ерофеевского ( брахиоподы). Авторы искренне признательны к. г.-м. н. В. Ю. Лукину и к. г.-м. н. Ю. В. Заике за диагностику табулятоморфных кораллов.

Исследования выполнены при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-05-70041 («Ресурсы Арктики») — полевые работы. Биостратиграфические исследования выполнены в рамках тем НИР ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (№№ 122040600008-5 и 12204060013-9) и ИГГ УрО РАН (№ АААА-А18-118052590025-8), а геодинами-ческие построения — темы НИР ИГЕМ РАН (№ 12104150 0233-0).

Список литературы Стратиграфический объем Тоупуголъегартской толщи (нижний-средний девон, Полярный Урал)

- Афанасьева М. С. Атлас радиолярий девона Северной Евразии (Тр. ПИН РАН. Т. 297). М.: РАН, 2020. 284 с.

- Барсков И. С., Воронцова Т. Н., Кононова Л. И., Кузьмин А. В. Определитель конодонтов девона и нижнего карбона. М.: Изд-во МГУ, 1991. 184 с.

- Беспрозванных Н. И. Кораллы Rugosa среднедевонских отложений Колывань-Томской складчатой зоны (Обь-Зайсанская складчатая область) // Силурийские девонские кораллы азиатской части СССР. М.: Наука, 1964. С. 50–79.

- Богоявленская О. В. Девонские строматопораты (морфология, систематика, стратиграфическое и палеогеографическое распространение) // Литосфера. 2007. № 1. С. 109–122.

- Богоявленская О. В., Лихачева Е. В. Строматопораты и девонская стратиграфия // Известия Уральского государственного горного университета. Серия Геология и геофизика. 2002. Вып. 15. С. 26–28.

- Богоявленская О. В., Хромых В. Г. Указатель родов и видов строматопорат. М.: Наука, 1985. 103 с.

- Викентьев И. В., Мансуров Р. Х., Иванова Ю. Н. и др. Золотопорфировое Петропавловское месторождение (Полярный Урал): геологическая позиция, минералогия и условия образования // Геология рудных месторождений. 2017. Т. 59. № 6. С. 501–541. DOI: 10.7868/S001677701706003X

- Дубатолов В. Н. Позднесилурийские и девонские табуляты, гелиолитиды и хететиды Кузнецкого бассейна. М.: АН СССР, 1963. 194 с.

- Дубатолов В. Н. Стратиграфическое значение девонских табулят Сибири и Дальнего Востока // Геология и геофизика. 1971. № 8. С. 104–109.

- Дубатолов В. Н., Спасский Н. Я. Девонские четырехлучевые кораллы Советского Союза (распространение и стратиграфическое значение) // Стратиграфический и географический обзор девонских кораллов СССР. М.: Наука, 1964. С. 67–112.

- Дубатолов В. Н., Чехович В. Д., Янет Ф. Е. Табуляты пограничных слоев силура и девона Алтае-Саянской горной области и Урала // Кораллы пограничных слоев силура и девона Алтае-Саянской горной области и Урала. М.: Наука, 1968. С. 5–109.

- Душин В. А., Сердюкова О. П., Малюгин А. А. и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1: 200000. Издание второе. Серия Полярно-Уральская. Лист Q-42-VII, VIII (Обской). Объясн. записка. СПб.: ВСЕГЕИ, 2014. 384 с.

- Зылева Л. И., Коновалов А. Л, Казак А. П. и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1: 1000000 (3-е поколение). Серия Западно-Сибирская. Лист Q-42 − Салехард. Объясн. записка. СПб.: ВСЕГЕИ, 2014. 396 с.

- Коровко А. В., Смирнов В. Н. Восточнобобровская вулканогенно-осадочная толща: состав, возраст, условия образования // Труды Института геологии и геохимии им. академика А. Н. Заварицкого. Ежегодник-2002. Екатеринбург, 2003. Вып. 150. С. 100–102.

- Лукин В. Ю. Стратиграфическое распространение табулят в верхнесилурийских и девонских отложениях Тимано-Североуральского региона и их корреляционное значение // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: материалы 16-й научной конференции / Институт геологии Коми НЦ УрО РАН. 2007. С. 103–107.

- Мансуров Р. Х. Строение минерализованных зон Петропавловского золото-порфирового месторождения (Полярный Урал) // Вестник Пермского университета. 2016. Т. 4. № 33. С. 49–69.

- Маслов В. П. Ископаемые известковые водоросли СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1956. 301 с.

- Петров Г. А., Жиганов А. А., Стефановский В. В. и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1000000 (третье поколение). Cерия Уральская. Лист О-41 — Екатеринбург. Объясн. записка. СПб.: Карт фабрика ВСЕГЕИ, 2011. 492 с.

- Петрова Л. Г. Фораминиферы среднего девона восточного склона Урала // Палеозой Западно-Сибирской низменности и ее горного обрамления. Новосибирск: Наука, 1981. С. 81–101.

- Прямоносов А. П., Бороздина Г. Н., Прямоносова М. А. Тоупуголъегартская толща и варчатинская свита Войкарской СФЗ на Полярном Урале // Уральский геологический журнал. 2009. Вып. 69. № 3. С. 52–55.

- Ремизов Д. Н., Григорьев С. И., Ремизова С. Т. Войкарская островодужная система Полярного Урала // Магматизм и метаморфизм в истории Земли: Материалы XI Всерос. петрограф. совещ. / Ред. В. А. Коротеев. Екатеринбург: Институт геологии и геохимии УрО РАН, 2010. С. 172–173.

- Ремизов Д. Н., Шишкин М. А., Григорьев С. И. и др. Государ ственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:200000. Изд. 2-е. Серия Полярно-Уральская. Листы Q-41-ХXI, XXII (Евыргорт). Объясн. записка. СПб.: ВСЕГЕИ, 2015. 228 с.

- Ремизов Д. Н., Шишкин М. А., Григорьев и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:200 000 (цифровое издание). Серия Полярно-Уральская. Лист Q-41-XVII (р. Танью). Объясн. записка. СПб.: Картфабрика ВСЕГЕИ, 2014. 199 с.

- Ремизов Д. Н., Шишкин М. А., Григорьев и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:200000 (второе издание, цифровое). Серия Полярно-Уральская. Лист Q-41-XVI (г. Хордъюс). Объясн. записка. СПб.: Картфабрика ВСЕГЕИ, 2014. 256 с.

- Ремизова С. Т., Ремизов Д. Н. Геодинамическая позиция раннедевонских водорослевых биогермов // Рифы и карбонатные псефитолиты (Материалы всерос. литол. совещ.). Сыктывкар: Геопринт, 2010. С. 148–149.

- Соболев И. Д., Соболева А. А., Удоратина О. В., и др. Девонский островодужный магматизм Войкарской зоны Полярного Урала // Геотектоника. 2018. № 5. С. 39–74. DOI: 10.1134/S0016853X18050065

- Соколов Б. С. Подкласс Tabulata — табуляты. Подкласс Heliolitida — гелиолитиды // Основы палеонтологии. Губки, археоциаты, кишечнополостные, черви. М.: АН СССР, 1962. С. 192–225.

- Стукалина Г. А. Криноидеи палеозоя. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2000. 283 с.

- Тяжева А. П., Жаворонкова Р. А., Гарифуллина А. А. Кораллы и брахиоподы нижнего девона западного склона Южного Урала. М.: Наука, 1976. 226 с.

- Ходалевич А. Н. Нижнедевонские и эйфельские брахиоподы Свердловской области // Труды Свердловского горного института. Вып. 18. М.: Госгеолиздат, 1951. 169 с.

- Цыганко В. С. Девонские ругозы севера Урала. Л.: Наука, 1981. 220 с.

- Чувашов Б. И., Лучинина В. А., Шуйский В. П. и др. Ископаемые известковые водоросли (морфология, систематика, методы изучения). Новосибирск: Наука, 1987. 225 с.

- Шишкин М. А., Астапов А. П., Кабатов и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1000000 (3-е поколение). Серия Уральская. Лист Q-41 (Воркута). Объясн. записка. СПб.: ВСЕГЕИ, 2007. 541 с.

- Шуйский В. П. Известковые рифообразующие водоросли нижнего девона Урала. М.: Наука, 1973. 155 с.

- Шуйский В. П., Патрунов Д. К. Известковые водоросли нижнего и среднего девона юга Новой Земли. М.: Наука, 1991. 80 с.

- Шуйский В. П., Ширшова Д. И. Новые водоросли и организмы неясного систематического положения из палеозойских отложений Урала и Новой Земли // Известковые водоросли, строматолиты. Новосибирск: Наука, 1988. С. 25–43.

- Янет В. Ф. Подкласс Tabulata // Кишечнополостные и брахиоподы живетских отложений восточного склона Урала. М.: Недра, 1972. С. 48–98.

- Сhuvashov B. I., Shuysky V. P., Ivanova R. M. Stratigraphical and facies complexes of the Paleozoic calcareous algae of the Urals // Studies on Fossil Benthic Algae / F. Barattolo et al. (eds.). Boll. Soc. Paleontol. Ital. Spec. Vol. 1. Mucci, Modena, 1993. P. 93–119.

- Petrov G. A., Nasedkina V. A., Amon E. O. New Data on the Age and Conditions of Formation of Detrital Serpentinites on the Eastern Slope of the Middle Urals // Doklady Earth Sciences. 2009. V. 427A. №. 6. P. 929–933.

- Pohler S. M. L. Paleoecology, biostratigraphy and paleogeography of Favositidae (Tabulata) from the Emsian to Middle Devonian Tamworth Group (New South Wales, Australia) // Senckenbergiana lethaea. 2001. V. 81. № 1. P. 91–109.