Стратиграфия поселения Писаная-4 в окрестностях Томской Писаницы

Автор: Марочкин А.Г., Сизев А.С., Юракова А.Ю., Гаврилов Д.А., Хайрулина К. Д.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблемам относительной хронологии археологических комплексов на стыке Нижнего и Среднего Притомья в аспекте стратиграфических наблюдений на разновременных поселенческих памятниках. В задачи исследования входили: анализ естественной стратиграфии поселения Писаная-4 на разных его участках; археологическая атрибуция полученной серии артефактов, хроностратиграфическая характеристика культурных комплексов; оценка полученных данных в аспекте периодизации археологических древностей Притомья и севера Кузнецкой котловины. Всего рассмотрены материалы из семи раскопов, расположенных в высокой пойме и на краю первой надпойменной террасы. Глубина стратиграфических раскрытий достигает 2 м. В пойменной зоне общая стратификация толщи определяется активностью и частотой половодий реки в голоцене, а также проявлением педогенной переработки аллювиального материала. Здесь зафиксирована показательная ситуация разноуровневого залегания артефактов неолита - энеолита, ранней и развитой бронзы, раннего железного века, Средневековья, с разделением культурно-хронологических горизонтов галечными прослойками. На террасе следы периодических затоплений в голоценовых почвах выражены более слабо, а аллювиальные отложения представлены светло-коричневым суглинком. На этих участках зафиксирована дислокация артефактов периода неолита - энеолита в гумусовых отложениях, и залегание каменных артефактов эпохи верхнего палеолита в аллювиальных подстилающих суглинках. Полученные данные удостоверяют стратифицированный характер поселения Писаная-4, что является принципиально новой ситуацией для данного района, и относительно редкой для всей лесостепной зоны Западной Сибири. Полученные данные по хроностратиграфии культурно-хронологических комплексов верхнего палеолита, раннего неолита, позднего неолита - энеолита, энеолита, ранней и развитой бронзы, раннего железного века и раннего Средневековья на поселении Писаная-4 являются важным и отчасти итоговым результатом создания периодизации археологических древностей в ландшафтном контексте петроглифических памятников Притомья.

Стратиграфия, палеолит, неолит - энеолит, палеометалл, средневековье, поселение писаная 4, томская писаница, стык среднего и нижнего притомья, кузнецкая котловина

Короткий адрес: https://sciup.org/145146083

IDR: 145146083 | УДК: 902.652 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0511-0519

Текст научной статьи Стратиграфия поселения Писаная-4 в окрестностях Томской Писаницы

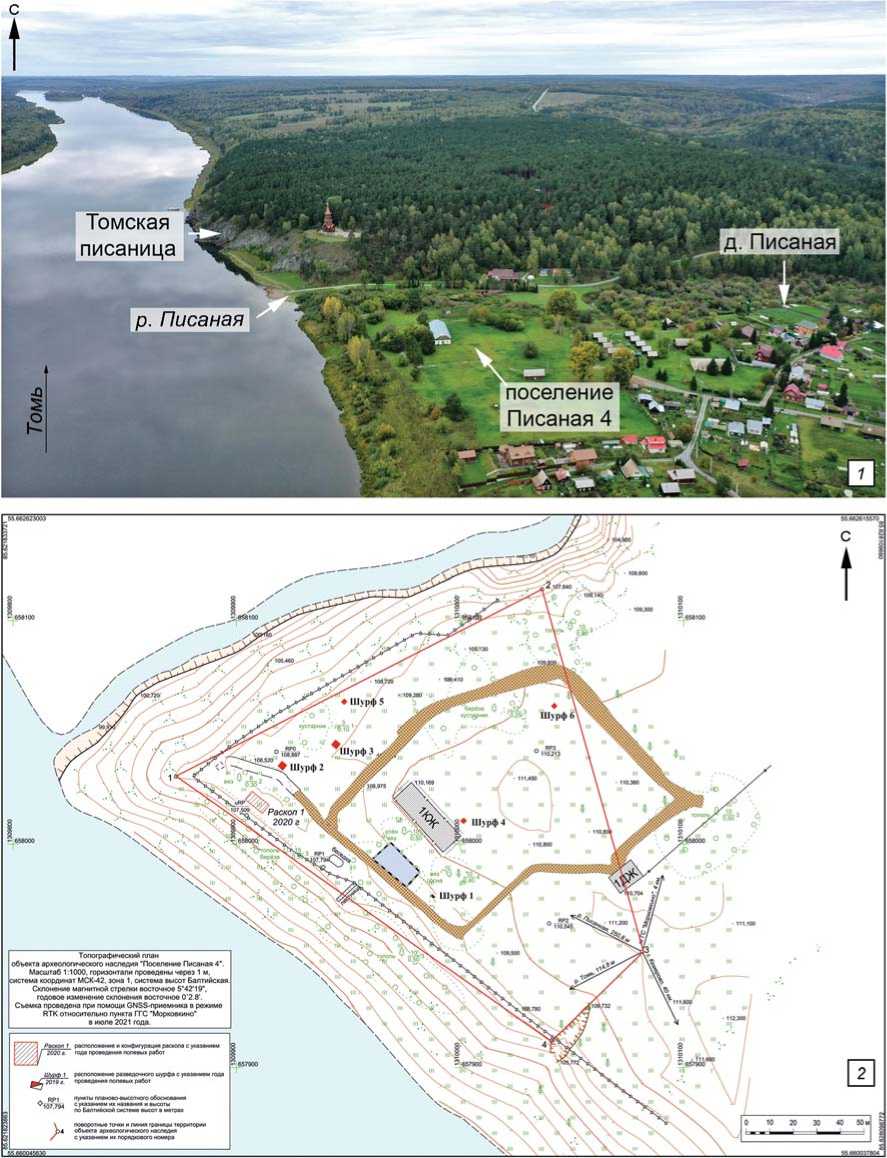

Поселение Писаная-4 располагается на мысо-видном выступе левого берега р. Писаной (правого притока р. Томь), на расстоянии ок. 70 м от скальных плоскостей Томской писаницы (рис. 1). Учитывая имеющиеся сведения об изначальном наличии наскальных изображений на левом берегу р. Писаной (ныне утрачены), памятник расположен в центре крупнейшего петроглифического комплекса Притомья.

В геоморфологическом отношении территория памятника занимает участок высокой поймы на оконечности мыса, а также прилегающую зону первой надпойменной террасы. Высота пойменной части над летним урезом воды не превышает семи метров. Высота террасы немногим выше, до десяти метров. Однако следует учитывать вероятные изменения уровня террасы в результате антропогенного воздействия – здесь расположены хозяйственные и жилые корпуса базы отдыха, имеются признаки выравнивания земной поверхности при сооружении спортивных площадок. Перепад высот нерезкий, с плавным повышением.

Поселение обнаружено в 2019 г., когда при шурфовке высокой поймы на приустьевом участке левого берега р. Писаная был зафиксирован культурный слой мощностью до 1,2 м, включающий культурные о статки периодов неолита, палеометалла, Средневековья. Для уточнения стратиграфии, выявленной в рекогоносцировоч-ных шурфах, в 2020–2021 гг. памятник исследован раскопками. На разных участках памятника были заложены семь раскопов общей площадью 82 м2. Коллекция полученных находок превышает 4 000 экз.

Стратиграфические характеристики участков высокой поймы и первой террасы

Стратиграфическая ситуация в зоне высокой поймы зафиксирована по профилям пяти раскопов, расположенных по контуру мыса.

Основной раскоп (50 м2) расположен в самой низкой точке, в непосредственной близо сти от обрывистого края современного правого берега р. Томь. Наблюдения проводились по четырем стенкам и одной бровке общей протяженностью 35 м. Глубина раскрытия до 1,7 м.

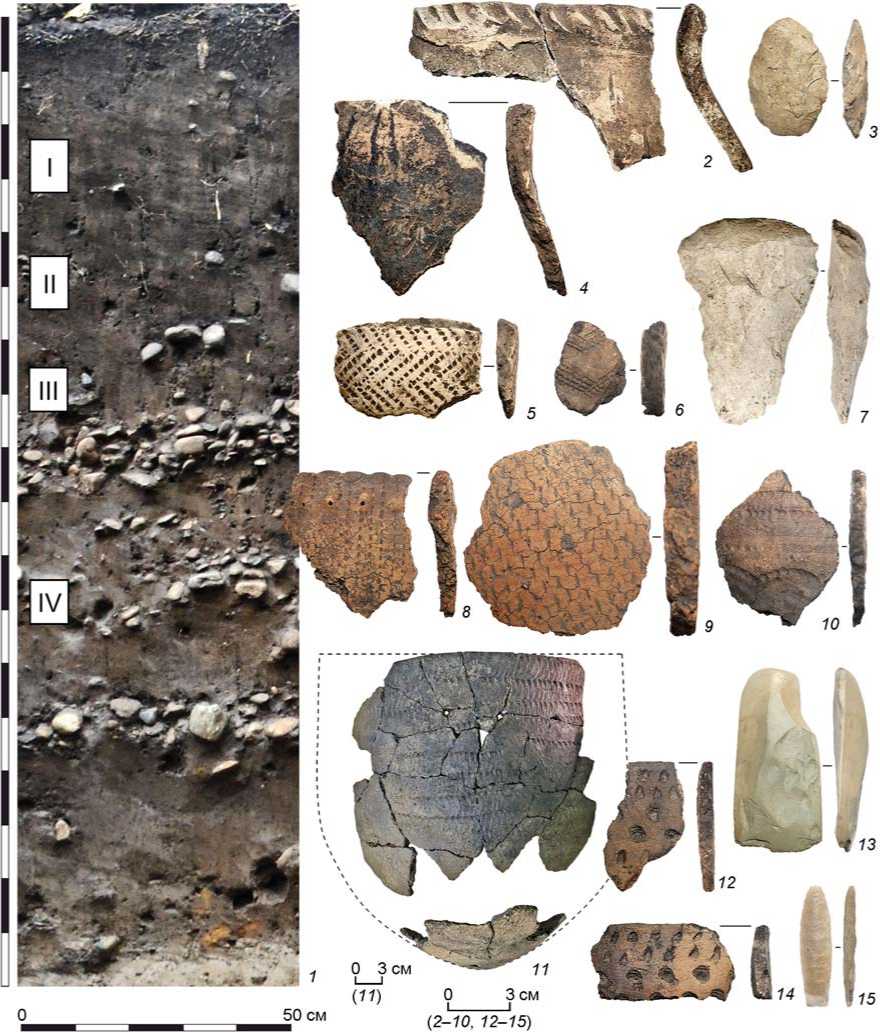

Судя по материалам основного раскопа, почвенно-аллювиальная составляющая высокой поймы р. Томь представлена стратифицированной гумусированной толщей мощностью ок. 1,6 м. Общая стратификация толщи определяется активностью и частотой половодий реки в голоцене, а также проявлением педогенной переработки аллювиального материала (рис. 2, 1 ).

Горизонтально залегающие на разной глубине (30, 50, 90 и 110 см от дневной поверхности) линии крупных окатанных галечников определяют уровни, соответствующие наиболее сильным паводкам, которые приносили окатанный материал и откладывали его по бортам долины реки. Аллювиальный легко- и среднесуглинистый песчано-пылеватый материал, послуживший почвообразующей породой, образован при менее сильных разливах реки, что способствовало аккумуляции мелкозема и последующей его педогенной переработке.

Согласно макроморфологическим наблюдениям, толща активно переработана процессами почвообразования, хотя сохраняется еще литогенная плитчатая структура на всю мощность.

Рис. 1. Поселение Писаная-4.

1 – расположение памятника в устье р. Писаная; 2 – топографический план памятника с указанием участков, изученных в 2019–2021 гг.

Педогенная стратификация толщи проведена по данным монохроматических характеристик гумусовых горизонтов и признакам иллювиирования гумусово-глинистого материала.

Гумусовая толща имеет светло-серый цвет (5Y 3/1-4/1), который к низу (с глубины 90 см) резко сменяется на более темный оттенок серого (5Y

3/1). В верхней 90 см части профиля выявлены с разной интенсивностью признаки иллювильно-го переноса гумусово-глинистого материала (кутаны). Образование кутан в данном случае определяется суспензионным переносом ила вниз по профилю в кислых почвенных растворах в условиях ле сного почвообразования. В нижней части

Рис. 2. Поселение Писаная-4. Раскоп № 1 2020 года.

1 – стратиграфический профиль (фрагмент); 2–15 – керамика и каменный инвентарь. Уровень залегания (I–IV) и керамика разновременных комплексов: I, 2, 4 – раннего Cредневековья и раннего железного века, II, 5, 6 – развитой/поздней бронзы, III, 8–10 – ранней – начала развитой бронзы, IV, 11 – энеолита, IV, 12, 14 – неолита.

толщи (ниже 90 см) численность кутан уменьшается, но их наличие, в первую очередь, связано с более поздним проявлением элювиально-иллювиальных процессов в верхней части изученной толщи.

При полевом обследовании был определен легко- и среднесуглинистый гранулометрический состав толщи с преобладанием песчаной фракции, содержание которой варьируется. Последующие лабораторные работы позволят определить абсо-514

лютное содержание фракций элементарных почвенных частиц.

На одной из бровок раскопа в виде крупного буро-серого пятна (80–120 см) сохранились следы древнего ветровала, в нижней темно-гумусовой толщи – ходы землеройных животных (120–140 см).

Археологические материалы из основного раскопа представлены многочисленными предметам каменной индустрии, фрагментам керамической посуды (в т.ч. развалами сосудов), единичными фрагментами изделий из цветного и черного металла, фрагментированными костями животных (рис. 2). Следы каких-либо сооружений и конструкций отсутствуют, за исключением нескольких простейших галечных выкладок подпрямоугольной формы, характерных для стоянок Среднего и Нижнего Притомья.

Анализ полученных материалов, и в первую очередь, керамической посуды, позволяет выделить комплексы позднего неолита – энеолита (игреков-ский тип), энеолита (большемысская культура), ранней – начала развитой бронзы (крохалевская культура), развитой бронзы (гребенчато-ямочный комплекс, самусьская культура, андроновский (постандроновский?) комплекс). Зафиксированы фрагменты от баночного сосуда, предварительно датированного периодом раннего железа (без культурного определения). Наконец, получена керамика с т.н. защипными острореберными валиками, характерная для лачиновской культуры раннего Средневековья.

Наличие в слое развалов керамических сосудов маркирует хронологические горизонты. На глубине ок. 0,35–0,40 м от поверхности залегали артефакты раннего железного времени и Средневековья, снизу подстилаемые слабовыраженной прослойкой галечника. На глубине 0,6–0,8 м от поверхности залегали находки бронзового века и остатки галечных выкладок. Нижняя граница этого горизонта маркируется мощной, хорошо выраженной галечной прослойкой, и лежащим непосредственно на ней развалом самусьского (?) сосуда. Под данной прослойкой идет горизонт, насыщенный включениями галечника и содержащий артефакты неолита – энеолита. На глубине ок. 1,35 м залегали фрагменты керамического сосуда большемысской культуры, и тоже непосредственно на галечной прослойке.

В зоне перехода высокой поймы к уступу первой террасы, по контуру мыса заложены четыре рекогносцировочных раскопа: № 1 (2 м2, глубиной до 1 м), № 2 (9 м2, глубиной до 1,2 м), № 3 (9 м2, глубиной до 1,8 м), № 5 (4 м2, глубиной до 1,9 м). Для них зафиксированы стратиграфические характеристики, сходные ситуации на основном раскопе. Однако мощность гумусированного суглинка на данных участках лишь 0,4–0,8 м. Галечные включения в гумусе представлены разрозненными скоплениями. Четкая прослойка из галечника, в т.ч. крупных валунов, зафиксирована только на границе гумуса и подстилающего светло-коричневого суглинка. Ближе всех по стратиграфии к основному раскопу рекогносцировочный раскоп № 2, что логично объясняется близостью расположения.

В рекогносцировочном раскопе № 1 в толще гумуса, наряду с предметами каменной индустрии

(преимущественно отщеповой в своей основе), найдены фрагменты керамической посуды позднего неолита – энеолита (кипринско-ирбинско-ново-кусковский культурный массив). Прокопка кровли подстилающего суглинка результатов не дала.

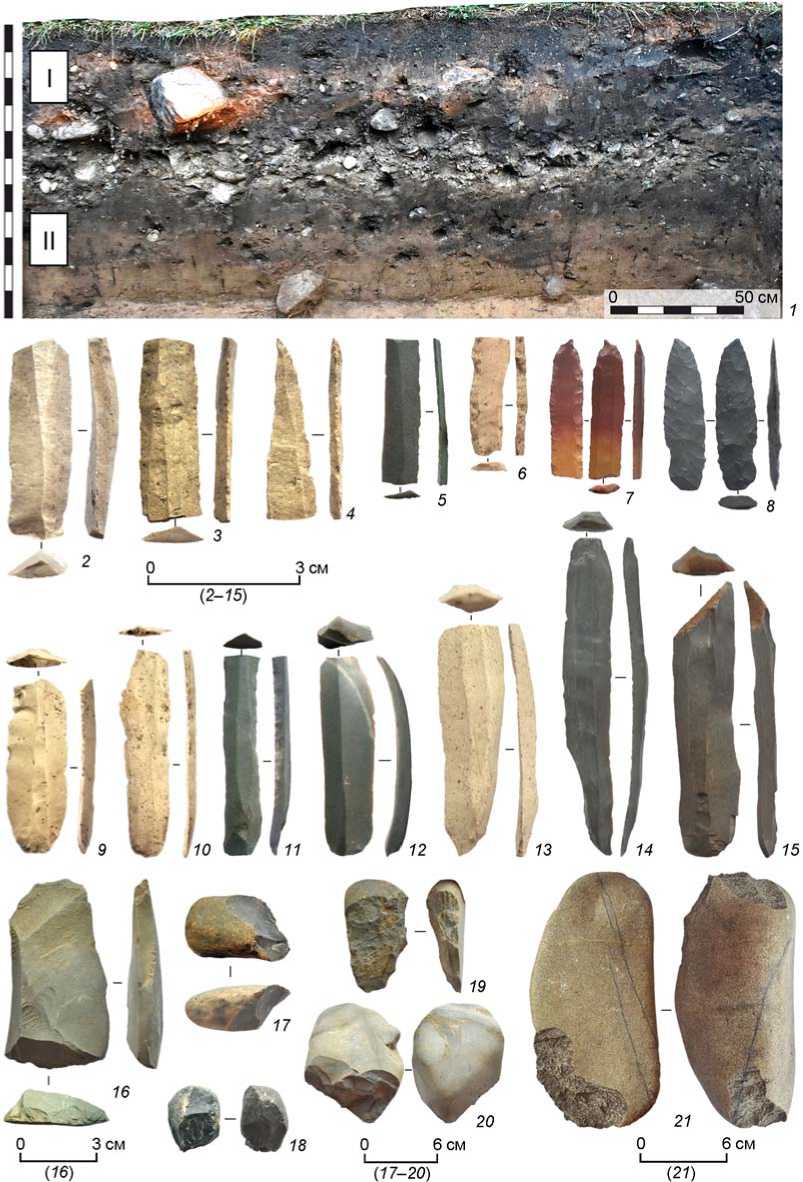

В рекогносцировочном раскопе № 2 (рис. 3) в гумусе на глубине 0,05–0,35 м в большом количестве зафиксированы предметы каменной индустрии (преимущественно пластинчатого характера), а также немногочисленная керамика раннего неолита (изылинский этап верхнеобской неолитической культуры – далее ВНК). В подстилающем суглинке на глубине 0,85 м обнаружены мелкие фрагменты костей животного, обломки и нуклевидные сколы из мелкого галечника, нуклеусы с негативами крупных отщеповых снятий, а также орудия, предварительно атрибутированные как рубила.

В рекогносцировочных раскопах № 3 и № 5 найдены редкие каменные изделия поздненеолитического облика (галечные заготовки топоров, крупные отщепы, листовидный нож-бифас, топор), залегавшие исключительно в гумусе. Прокопка подстилающего суглинка оказалась безрезультатной.

Стратиграфия первой террасы зафиксирована на профилях двух рекогносцировочных раскопов: № 4 (4 м2, глубина до 1,95 м) и № 6 (4 м2, глубиной до 2 м).

Выявленная здесь стратиграфическая ситуация отлична от стратиграфии в о сновном раскопе, но в целом похожа на ту, что зафиксирована на прилегающих участках высокой поймы. На полученных профилях зафиксировано наличие гумусированного суглинка серого цвета мощно стью до 0,55 м. Его подстилает светло-коричневый суглинок мощностью до 0,8 м. Для данного слоя характерно постепенное, градиентное потемнение по мере углубления. Ниже слоя светло-коричневого суглинка залегает более легкий суглинистый субстрат желто-коричневого цвета, изученный на глубину до 0,6 м. Важной чертой стратиграфических профилей на террасе является практически полное отсутствие выраженных галечных включений в каждом из слоев (рис. 4). Распределение археологического материала в профиле имеет четкую закономерность. В слое гумуса залегали каменные изделия неолитического облика. В толще подстилающего светло-коричневого суглинка на глубине 1,2–1,4 м найдены мелкие фрагменты костей животного (в т.ч. фоссилизированные), а также предметы каменной индустрии, предварительно датированные верхним палеолитом – обломки, отщепы, нуклевидные сколы, орудия. Среди прочего выделяется нуклеус леваллуазско-го типа и массивное скребло на галечном сколе с признаками патины.

Рис. 3. Поселение Писаная-4. Рекогносцировочный шурф № 2. Стратиграфический профиль ( 1 ). Уровень залегания (I, II) и каменный инвентарь разновременных комплексов: I , 2–15 – неолита, II , 16–21 – верхнего палеолита (?).

Таким образом, пойменная часть памятника Пи-саная-4 маркирована чередованием горизонтально расположенных галечных наносов, образующих прослойки в гумусовой толще, и отделяющих подстилающие суглинистые субстраты от гумуса на границе с уступом первой террасы. Планиграфия 516

культурно-хронологических комплексов показывает дислокацию материалов энеолита, бронзового века, раннего железного времени и Средневековья только в пойменной части памятника. Материалы неолита зафиксированы на всей площади. Артефакты, предварительно датированные верхнепалеоли-

3 см

50 см

0 3 см

(3-9)

Рис. 4. Поселение Писаная-4. Материалы рекогносцировочных шурфов № 6 ( 1, 2–7 ) и № 3 ( 8–9 ). Уровень залегания комплексов: I – неолита, II – верхнего палеолита. 1 – стратиграфический профиль (фрагмент); 2 – фоссилизирован-ная кость; 3 – 9 – верхнепалеолитический каменный инвентарь.

тическим временем, тяготеют к участкам первой надпойменной террасы, хотя находки в рекогносцировочном раскопе № 2 могут свидетельствовать об их сохранности в частично переработанных отложениях на границе поймы и террасы.

В стратиграфическом отношении прослеживается четкая закономерность, согласно которой артефакты голоценового времени залегают в толще гумусированного суглинка, а материалы позднего плейстоцена располагаются в подстилающих суглинистых субстратах разных оттенков коричневого цвета. Для стратиграфии голоценовых комплексов характерно последовательное залегание, с маркировкой хронологических горизонтов прослойками галечника в пойменной части.

Обсуждение результатов

В современной археологической науке с позиции хроностратиграфии наиболее информативными признаются археологические объекты, отложения которых приурочены к участкам высоких пойм, а их генезис характеризуется чередованием процессов седиментации и почвообразования [Бердников, Бердникова, Воробьева, 2017]. В таком случае культуросодержащие горизонты оказываются разделены «стерильными» слоями, маркирующими природные события, например паводки. Многослойные объекты дают наиболее успешные примеры междисциплинарных исследований [Ма-зуркевич и др., 2021]. Для Азиатской части России методические и практические аспекты изучения стратифицированных поселений наиболее полно разработаны и успешно применяются в Восточной Сибири.

В Западной Сибири примеры подобных памятников существуют. Многослойность, включающая почвенные горизонты, разделенные стерильными аллювиальными наносами, послужила основой для выводов об отно сительной хронологии комплексов в пойменной части поселений в Салаирском Приобье - Иня-3, Иня-11 [Зах, 2003], и в Барабин-ской лесостепи - Венгерово-3 [Молодин, 1977]. В последние годы на поселенческих памятниках северо-западной Барабы обозначена хроностратиграфия комплексов раннего неолита, позднего неолита и раннего металла [Бобров, Марочкин, 2011], но механизмы и причины цветовой стратификации эоловой толщи на изученных участках пока не ясны.

Однако в западносибирской лесостепи преобладают памятники, где культурные остатки залегают в нерасчлененной литологической толще, значительно преобразованной процессами почвообразования и доступной для культурно-хронологических выводов только по высотным и планиграфическим закономерностям залегания археологического материала. Проблема дефицита многослойных стратифицированных объектов характерна и для соседних территорий Среднего Енисея [Макаров, 2005].

На стыке Среднего и Нижнего Притомья в материалах прибрежных стоянок нами фиксировались отдельные признаки стратифицированных памятников. На стоянке Долгая-1 у Новоромановской писаницы (край первой террасы) трехмерным компьютерным моделированием зафиксирован хроно-стратиграфический порядок залегания артефактов периодов неолита, палеометалла и Средневековья, но собственно стерильные прослойки не выявлены. На поселении Пача-4 (высокая пойма) в профиле рекогносцировочного шурфа, в визуально монолитном слое серого гумусированного суглинка на разной глубине зафиксированы две тонких галечных прослойки, к которым приурочено залегание фрагментов керамической посуды эпохи Средневековья (лачиновская культура) и ранней развитой бронзы (гребенчато-ямочная керамика). На стоянке Сине-речка-1 (высокая пойма) изучена локальная ситуация разделения галечной прослойкой в слое гумуса артефактов поздней бронзы (ирменская культура) и ранней - начала развитой бронзы (крохалевская культура). Однако все приведенные наблюдения не дают сколько-нибудь полной картины.

В этом отношении поселение Писаная-4 является первым достоверно стратифицированным памятником для рассматриваемого района, и первым археологическим комплексом на стыке Среднего 518

и Нижнего Притомья, исследованным методами почвоведения. Учитывая высокую насыщенность культурного слоя разновременными артефактами, выраженная стратификация открывает принципиально новые возможности для решения задач археологической периодизации как для данного конкретного района, так и для прилегающих районов Кузнецко-Салаирской горной области и Томского Приобья. Особенно интересны комплексные исследования, с корреляцией стратиграфических наблюдений, результатов абсолютного датирования и палеогеографических данных по позднему плейстоцену и голоцену Кузнецкой котловины. Выявление и изучение других стратифицированных комплексов в сходных ландшафтах Притомья приобретают характер самостоятельной источниковедческой и методической задачи.

Исследования на памятнике Писаная-4 являются частью продолжающегося проекта по изучению археологического контекста петроглифов При-томья. Раскопки 2008-2012 гг. на стоянке Долгая-1 сформировали основу для первой культурно-хронологической колонки, значимой не только для интерпретации близлежащих изображений Новоромановской писаницы, но и для всего микрорайона. Раскопки 2019-2021 гг. на поселении Писаная-4 дали представительную колонку для окрестностей Томской писаницы. Эти материалы, а также результаты исследования ряда других памятников, удостоверяют создание для данного участка на стыке Среднего и Нижнего Притомья достаточно подробной, с минимумом значимых лакун периодизации: верхний палеолит (бедаревская культура?), ранний неолит (изылинский этап ВНК), поздний неолит (кипринско-ирбинско-новокусковский этап ВНК и игрековская культура), энеолит (большемысская культура), ранняя - начало развитой бронзы (кро-халевская и самусьская культуры), развитая бронза (гребенчато-ямочный комплекс, андроновские или постандроновские комплексы), поздняя бронза и переходное время к раннему железному век (ир-менская культура, тургайская культура), ранний период раннего железного века (материалы кижиров-ского облика), поздний период раннего железного века (позднекулайские и посткулайские материалы), раннее Средневековье (лачиновская культура), развитое и позднее Средневековье (верхнеобская и басандайская культуры) [Марочкин, 2016; История..., 2021, с. 178-180]. Большая часть археологических объектов связана с производственно-поселенческой функцией, за исключением культовых комплексов раннего железного времени и памятников наскального искусства.

Данная территория, включенная в историкокультурный контекст Кузнецкой котловины, Ново- сибирского и Томского Приобья, Томь-Чулымского междуречья, обживалась человеком почти непрерывно в течение нескольких де сятков тысяч лет. Очевидно, что вопрос о столь же длительном и непрерывном бытовании практики наскальных изображений на данном участке р. Томь не имеет положительного решения.

Это определяет критику сложившейся практики соотнесения определенных групп наскальных изображений с тем или иным археологическим комплексом только по факту присутствия последнего в рассматриваемом микрорайоне. Создание петроглифических святилищ на данном участке сопряжения Среднего и Нижнего Притомья являлось важным, но не единственным аспектом его освоения в древности и Средневековье.

Работа выполнена в рамках исполнения государственного задания ФИЦ УУХ СО РАН № 0286-2021-0011 «Социокультурогенез и трансграничное взаимодействие древних и средневековых обществ в контактных зонах Западной и Средней Сибири».

Список литературы Стратиграфия поселения Писаная-4 в окрестностях Томской Писаницы

- Бердников И.М., Бердникова Н.Е., Воробьева Г. А. Мультислойчатые местонахождения как основа для палеогеографических и культурных реконструкций в среднем голоцене Байкало-Енисейской Сибири // Известия ИГУ. - Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология. - 2017. - Т. 21. - С. 5-32.

- Бобров В.В., Марочкин А.Г. Хроностратиграфия неолитических комплексов поселения Автодром-2 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - 2011. - Т. 17. -С. 14-19.

- Зах В.А. Эпоха неолита и раннего металла лесостепного Присалаирья и Приобья. - Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2003. - 168 с.

- История города Кемерово и окрестностей с древнейших времен до начала XX века: монография / И.Ю. Усков, А.Г. Марочкин, С.А. Васютин и др. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2021. - 208 с.

- Мазуркевич А.Н., Долбунова Е.В., Цыбрий В.В., Цыбрий А.В., Шманда Я., Александровский А.Л., Киттель П. Результаты исследований ранненеолитических слоев п. Ракушечный Яр (Ростовская обл.) // Краткие сообщения Института археологии. - 2021. - № 262. -С. 27-43.

- Макаров Н.П. Хронология и периодизация эпохи неолита и бронзы Красноярской лесостепи // Известия Лаборатории древних технологий ИрГТУ - 2005. -Вып. 3. - С. 149-171.

- Марочкин А.Г. Периодизация археологических древностей юга Нижнего Притомья // Археология Южной Сибири. Сборник научных трудов, посвященный 40-летию кафедры археологии Кемеровского государственного университета. - Кемерово, 2016. - С. 83-89.

- Молодин В.И. Эпоха неолита и бронзы лесостепного Обь-Иртышья. - Новосибирск: Наука, 1977. - 173 с.