Строение и позднекайнозойская история формирования долин Северных Увалов

Автор: Украинцев В.Ю., Воскресенский И.С.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Общая и региональная геология

Статья в выпуске: 4 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

Изучение речных долин Северных Увалов с использованием фондового и литературного материала, а также цифровых моделей местности позволило выявить связь между строением долины и расположением россыпепроявлений золота в ней, а также определить разновидности скоплений последнего. Установлено 4 цикла врезания - выполнения долин - в позднем кайнозое. Одним из ключевых факторов россыпеформирования здесь является пространственное совпадение тальвегов долин в каждом цикле эрозии. Предварительный анализ продольных и поперечных профилей долин по ЦММ позволяет оценить содержание полезного компонента и его расположение в речной долине.

Геоморфология россыпей, палеогеография позднего кайнозоя, северные увалы

Короткий адрес: https://sciup.org/147246194

IDR: 147246194 | УДК: 551.4.08 | DOI: 10.17072/psu.geol.19.4.303

Текст научной статьи Строение и позднекайнозойская история формирования долин Северных Увалов

Россыпное золото в долинах рек Европейской территории России (ЕТР) впервые упоминается в начале XIX в. (Наумов и др., 2009). Перспективной для его поисков областью Русской равнины является главный водораздел, где расположены Северные Увалы (Patyk-Kara et. al., 2001) (рис. 1). Эта физикогеографическая провинция изучена достаточно плохо (Болысов, Фузеина, 2001; Дементьев, 2000). Происхождение и распространение отдельных элементов современного и погребённого рельефа и отложений возвышенности вызывают много вопросов. По С.С. Воскресенскому (1985) и Ю.П. Казакевич (1972), геоморфологические и палеогеографические условия формирования золотовмещающих толщ, их возраст и генезис, особенности пространственной локализации, история развития рельефа контролируют размещение и потенциал современных аллювиальных россыпей. Поэтому в работе, посвящённой поиску закономерностей в раз мещении золота (что является нашей целью), необходимо учитывать эти характеристики.

Состояние изученности и краткая характеристика рельефа Северных Увалов

Основной проблемой, создающей трудности при изучении россыпеформирующих факторов в Северных Увалах, является в первую очередь само их наличие на равнинной, хотя и возвышенной, территории. Россыпи формируются исключительно в низко-и среднегорных условиях и на равнинных территориях они встречаются только в условиях межгорных котловин, предгорных впадин и щитовых поверхностей (Воскресенский С., 1985). Северные Увалы не относятся ни к одной из перечисленных морфострук-тур. Стоит особо отметить общую недоизу-ченность района исследования (Болысов, Фузеина, 2001; Дементьев, 2000). Изданные листы государственной геологической карты масштаба 1:200 000 (далее ГГК-200) затрагивают примерно 2/3 территории, при этом

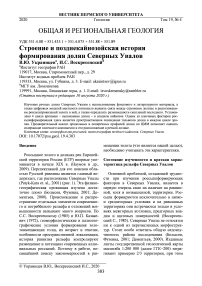

Рис. 1. Рельеф Северных Увалов (по ЦМР GTOPO30). Розовым отмечено 3 ключевых участка исследования, цифрами — положение картосхем (см. рис. 2 и (Украинцев. Воскресенский, 2020))

у составителей карт и объяснительных записок ГГК нет сложившегося мнения по поводу неогеновых и ранненеоплейстоценовых отложений.

Изучение золота и россыпей Северных Увалов началось в XX в. разными исследователями: А.В. Хабаковым, Н.Г. Кассиным, М.Г. Казанским, в 1990-2000 гг. - коллективом геологов и географов МГУ им. Ломоносова, а также отрядами ГГП «Костромагео-логия», исследователями ЦНИИГРИ, Института геологии Коми НЦ УрО РАН и Пермского университета. Внесли свой вклад исследователи, составлявшие листы и пояснительные записки ГГК, которые приходятся на эту территорию. В основном изучалось её геологическое и геоморфологическое строение, литология рыхлых отложений, их возраст (методами абсолютного датирования -термолюминесцентной, позднее оптико-сти-мулированной люминесценции; относительного — палинологическим, палеомагнитным анализами), морфология и морфоскопия золота. Разведка россыпепроявлений осуществлялась шлиховым опробованием (как вручную, так и с использованием промывоч ных установок) и бурением (Наумов и др., 2003). ~ '

Северные Увалы представляют собой невысокую холмистую гряду со слабым расчленением, вытянутую в субширотном направлении. Если обозревать их в целом, то они представляют собой вторичную эрозионно-моренную возвышенность на пластоводенудационном цоколе (Геоморфологическое районирование..., 1980). Преобладает полого-всхолмленный увалистый ледниковый рельеф на водоразделах и флювиальный - в понижениях. Палеорельеф представлен древними речными долинами неоген-плейстоценового времени образования, некоторые из них - сквозные. Средняя вертикальная расчленённость рельефа составляет 50—100 м. Наибольшее расчленение наблюдается в северо-западной высокой части возвышенности (до 175 м), где она тектоническим уступом отделяется от Присухонской низины; к востоку и югу территория постепенно выполаживается (Буслович и др., 2001). Северные Увалы — инверсионная возвышенность, сформированная благодаря неотектоническим поднятиям (Мильков, Гвоздецкий, 1986; Физико- географическое..., 1968; Спиридонов, 1978). Неотектонический период формирования территории отмечен довольно высокой дифференцированностью движений отдельных тектонических блоков (Почвенногеологические,,, 1984). На всей территории Северных Увалов существует несколько разновозрастных уровней поверхностей выравнивания (ПВ) (Чернышёва, 1971) - мелового, палеогенового и неогенового времени образования. Однако сохранились они достаточно плохо (см. Палеогеоморфологический атлас..., 1983). Средняя мощность чехла четвертичных отложений междуречий составляет от 0 (на крайнем юге) до 35 м. Максимальные мощности превышают 200м и связаны с конечно-морен-ными образованиями.

Древний главный водораздел Русской равнины находился южнее современного (Воскресенский С., 1968: Чочиа, Евдокимов, 1993). В течение позднего неогена и плейстоцена водораздел перемещался на север. Взаимное расположение конечно-моренных гряд (например, по Карте четвертичных образований территории Российской Федерации, 2014) и современного водораздела отражает факт того, что местами положение последнего контролируется конечно-моренными образованиями московского возраста.

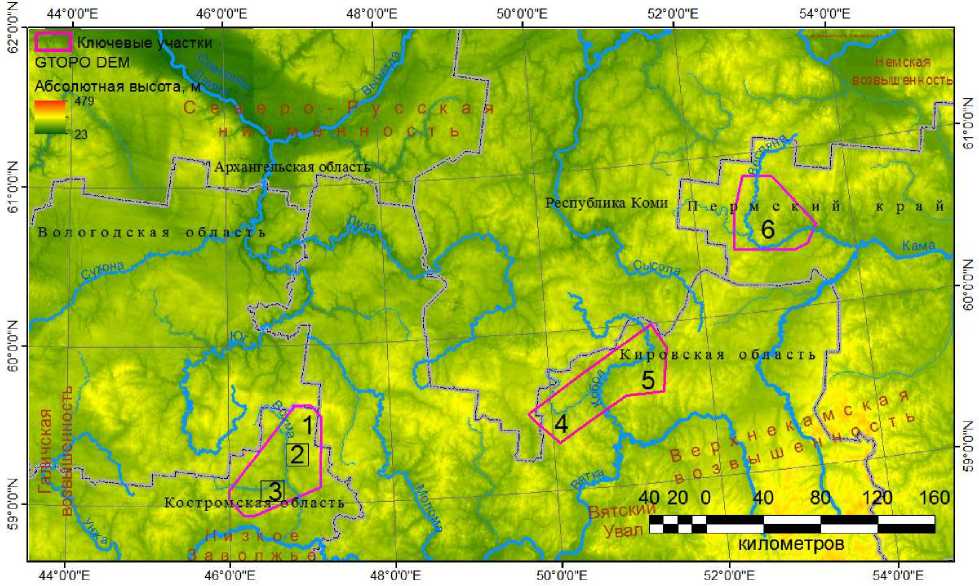

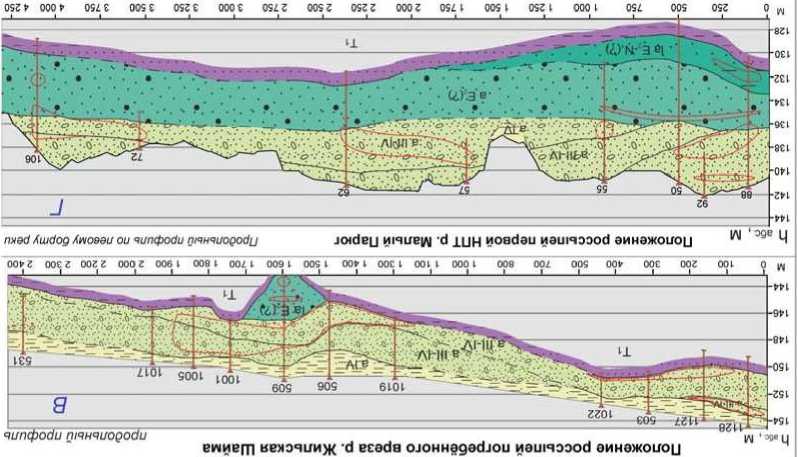

Флювиальный рельеф (и субрельеф) представлен речными долинами и их составляющими: надпойменными террасами (НПТ), поймой, погребёнными врезами и древними долинами. Характерное строение имеет долина р. Малый Парюг. Террасы почти повсеместно являются цокольными с маломощным (1-4 м) чехлом, сложенным инстра-тивным аллювием. Зачастую они сохранены в виде террасоувалов (особенно верхние). Третья НПТ обычно примыкает к междуречным пространствам, покрытым ледниковыми отложениями, или поверхностям водноледниковой аккумуляции. Она возвышается на 22-30 м над руслом, сложена песчаногалечным материалом позднемосковского-микулинского возраста (Бондарев и др., 1997). Вторая НПТ прислонена к третьей либо к склону междуречья на относительной высоте 15-20 м. Она имеет позднеплейстоценовый возраст и сложена среднезернистыми песками с включениями гальки, гравия и эрратических валунов. Иногда терраса опирается на отложения погребённых древних речных долин. Первая надпойменная терраса обычно неширокая. Она возвышается на 10-15 м над руслом. В основном опирается не на коренные (триасовые) породы, а на эоплейстоцен-неогеновые отложения погребённых врезов. Её возраст - позднеплейсто-цен-голоценовый, отложения представлены мелкозернистыми песками с прослоями гравия и гравийных галечников. Наконец, пойменная терраса имеет относительную высоту до 2-3 м над водным зеркалом рек. Мощность её отложений мала, в среднем первые метры. Она опирается на триасовые (у малых рек) или неоген-эоплейстоценовые отложения древних долин. Пойма сложена супесями и суглинками и имеет голоценовый возраст. Непосредственно в русле обычно залегают пески, иногда с гравием и галькой. Россыпи и россыпепроявления приурочены к стрежневым фациям террас (Бондарев и др., 1997).

Древние долины в долине среднего течения р. Вохмы имеют неогеновый возраст. Они сформировались во время тектонических поднятий. Их максимальная глубина, по данным И.С. Воскресенского и др. (1998), составляет 20-25 м относительно уровня русла. Они врезаны в триасовые породы и сложены супесчано-глинистым озёрно- и водно-ледниковым материалом. Эоплейсто-ценовые врезы вложены в неогеновые, имеют меньшую глубину (7-10 м) и заполнены эоплейстоцен-ранненеоплейстоценовым аллювием (Бондарев и др., 1997).

Методика исследования

Используемый в работе фактический материал принадлежит ряду авторов. В бассейне р. Ветлуги материалы получены ГГК «Костромагеология» (описания буровых скважин и зарисовки буровых линий) (рис. 2), в бассейне р. Ветлуги и Кобры - коллективом географов и геологов МГУ (датировки, данные по различным анализам образцов и шлиховым точкам), в бассейне р. Весляны - геологами Пермского университета (шлиховое опробование) (рис. 2 в нашей предыду-

46’16'0"Е

46’18'0"Е

46"20'0"Е 46о40’0"Е 47’0’0"Е

0,25 0 0,5

8 4 0 8 16 24 32-‘

километров

километров

54^7

46°16'0"Е

46о18'0"Е

Вид анализа:

О

Геоморфологический

Датирование и литологический

Й2®4? 50

621^22

□

Пыльцевой и минералогический

Попезного компонента (ПК)

ПК (с золотом)

Абсолютная высота, м 294

^25* 527'524

Чочь

/А

'ЪГ >

Комплексный

Галечный

46’50'0"Е

46’52'0‘Е

46°54'0"Е

Литологический и галечный

Э

Минералогический и галечный

Галечный (сзолотом)

Отбор шлиф ов

Литологический

О

МI г не ра п о г ичесю 1 й

Литопого-м ин ерал огиче скш-

Э

Лит -минер (с золотом)

№ буровой линии

№ буровой скважины --Пйё----------

%Аб61 °

652 6^%4б5#

№^8 \

О

J13^ 58Гб' ЖЙ' 583/585 < ДЙ '‘>^•584

918-

31 л

73 й«е

'*'вЛ1>Ю

0,8 0,4 0 0,8 1,6 2,4 3,2

километров

6“ 44'0 "Е

46’46'0 "Е

46°48т0"Е

46’50’0 "Е

46’52’0"Е

46’54’0 "Е

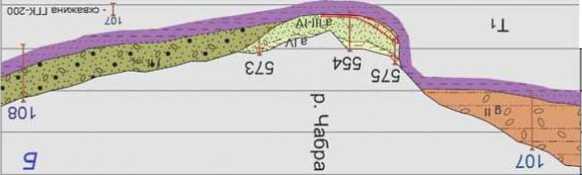

Рис. 2. Данные по бассейну р. Ветлуги, расположение участков исследования см. на рис. 1

щей статье (Украинцев, Воскресенский, 2020). Кроме того, мы применили немногочисленные данные, полученные составителями карт и пояснительных записок ГГК, по золоту бассейна р. Юг, Луза, Сысола.

Данные о строении долин, истории их развития и положении россыпей в них нами были получены с помощью анализа фондового материала - описания горных выработок и буровых линий. Использовалось современное программное обеспечение, помо гавшее решать вспомогательные задачи: Arcmap 10.3 для составления карт и их анализа, Corel Draw Х7 для составления профилей и разрезов. Карты, профили и разрезы послужили основным материалом как для иллюстрирования, так и получения качественных результатов. В значительной степени мы опирались на анализ цифровой модели местности Alos 3D 30 m. Последние позволяют, прокладывая профили через долины, а также просто обозревая их в необхо- димых цветовых палитрах, выявлять форму поперечного и продольного профиля долины, её строение, разброс абсолютных высот, порядок, ширину и прочие морфометрические и морфологические характеристики. Общее количество проанализированных точек с отбором образцов на анализы составило 292, скважин - 363, буровых линий - 61.

Для реконструирования эпох врезания-аккумуляции мы использовали данные минералогического, палинологического, литологического и геоморфологического анализов рыхлых отложений, полученные в 90-х гг. коллективом геологов и географов МГУ. Большая часть реконструкции уже была сделана авторами (указаны ниже), однако не была опубликована. Эти исследования проводились главным образом в долине р. Вох-мы, но затронули и небольшие притоки реки р. Ветлуги. В ходе исследований были отобраны образцы рыхлых отложений, которые впоследствии были подвергнуты ряду анализов и датированию радиотермолюминес-центным (РТЛ) методом. Несмотря на значительные погрешности термолюминесцентного датирования, а также возрастные ограничения применения метода (Шейнкман, 2011), мы решили использовать его результаты, но критически анализируя каждую дату и сопоставляя с данными других анализов. Особенно по отношению к эоплейстоцену, поскольку некоторые даты вышли за пределы применения РТЛ метода. Тем не менее, поскольку эта эпоха занимает большой временной интервал (почти 2 млн лет) и разделена только на самые общие отдельности (ранний и поздний протяжённостью примерно по 1 млн лет каждый, что покрывает все временные погрешности, кроме пограничных) и в данный момент не разделена более дробно, нами принято решение использовать такие датировки с оговоркой, что возраст может быть более древним (Власов, Куликов, 1988).

Анализом тяжёлой фракции и петрографическим анализом минералов занимались К.И. Воскресенский и Э.Г. Ананьева, спорово-пыльцевым анализом — Т.И. Смирнова, геоморфологическим и галечным анализом -И.С. Воскресенский. Использование частных методик (принцип руководящих валунов, содержание и состав тяжёлой фракции и т. д.) способствовало установлению относительного возраста рыхлых осадков. Всё это помогло провести стратификацию раннечетвертичных отложений на данной территории. В отличие от более ранних работ (Воскресенский и др., 2005, 2007 и пр.), здесь применены возрастные рамки, утверждённые в более поздних геохронологических шкалах (Региональная схема..., 2002), а также использованы более поздние работы, посвящённые в том числе золоту Северных Увалов (Геохронологический атлас...; Пармузин и др., 2016; Наумов и др., 2003).

Результаты

В итоге проведённого анализа фондового материала мы составили описание долин, включающее в себя географическое положение, порядок реки, строение долины, геоморфологическое положение, характер вреза и склонов, положение золота в вертикальном разрезе (для россыпей - касательно отложений, поскольку золото в них всегда сосредоточено на плотике), число буровых линий (Б. Л.) и скважин. Промежуточные коллекторы (далее — ПК) мы описали в соответствии с их положением в рельефе и отложениях и положении золота в ПК.

Мы установили 3 разновидности россыпей в долинах рек Северных Увалов: терра-совые/террасоувальные, долинные (в т. ч. ложковые; долин, унаследовавших ложбины стока талых ледниковых вод, и долин рек южной части возвышенности, междуречья которой сложены коренными породами с поверхности) и косовые/русловые (рис. 3). Подобные разновидности уже выделялись в долинах рек Дальнего Востока и Восточной Сибири разными исследователями, в т. ч. Ю.А. Билибиным (1955) и С.С. Воскресенским (1985). Выделенные подтипы обусловлены локальными особенностями россыпе-образования. Кроме того, обнаружено наличие бедного золота в озёрно-аллювиальных и аллювиальных отложениях, выполняющих днища древних долин (18 случаев), в водноледниковых осадках (5 случаев) и морене (2 случая).

OSL

H '\

EL 0

EL z '

LL I

0L ^ -

8 ■Э? *

6 N

0081 OOH 0091 00H 0031 000 1 008 009 oot 00г 0 w

I I I I I 1 I I I I “

1-091

-OU

/ ^( Bjye

E °M.

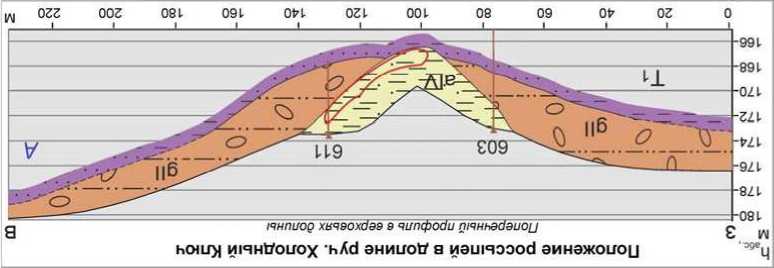

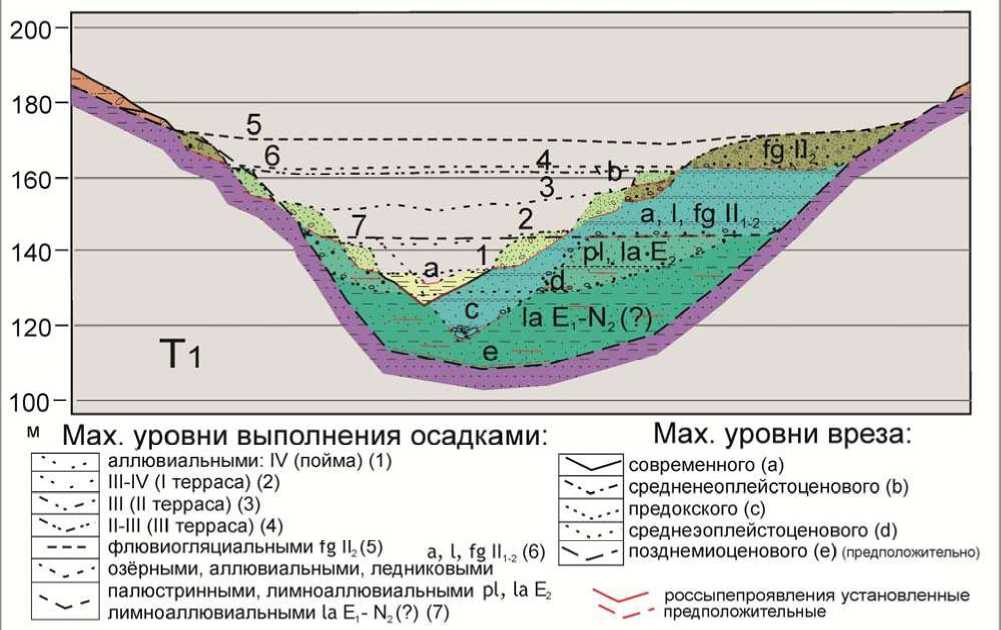

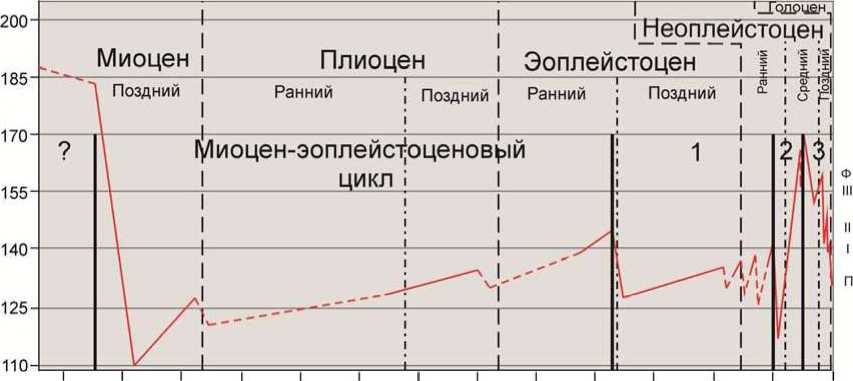

г ^i)^ CH и ‘^ц о 9 SHP|| nnxaHaaadxaoij j h ‘aahniwd^ qtq 80S лый продольный профиль. Россыпи долин рек, унаследовавших ложбины стока талых ледниковых вод (рис. 3, Б), расположены в позднеплейстоцен-голоценовом «грубом» аллювии днищ долин высокого порядка. Долины имеют зачаточное строение - всего одну террасу и пойму. Сама форма долины обычно ложбино- или ящикообразная, относительные перепады высот до 50-60 м. Продольный профиль вогнутый, склоны долины покрыты маломощным чехлом водноледниковых отложений московского возраста. Россыпи рек южной части Северных Увалов (рис. 3, В) выявлены в долинах 1-4-го порядка с V-образным поперечным (лишь в устье крупных рек переходящим в ящикообразный) и относительно прямым продольным профилем, без террас (либо с 1 террасой). Террасовые и террасоувальные россыпи (рис. 3, Г) характерны для рек с V-образным строением оформленной долины, которая имеет несколько террас и терра-соувал. Чаще всего россыпь приурочена к «ложному» плотику первой и второй террасы, сложенному плиоцен-эоплейстоце-новыми озёрно-аллювиальными отложениями. Иногда россыпи залегают на коренном плотике третьей террасы. Для таких долин характерны наибольшие ресурсы золота. Ко-совые россыпи характерны для крупнейших рек Северных Увалов, в долинах которых имеется золото. Обычно косовое золото встречается в среднем течении, где главная река вбирает большое количество притоков и аккумулирует активные частицы, которые могут переноситься на большие расстояния (Воскресенский С., 1985). Этапы врезания рек приурочены к эпохам тектонической подвижности, регрессии морских вод и потеплений, этапы заполнения речных долин - к эпохам тектонической устойчивости, трансгрессий Мирового океана или развития покровных ледников и похолоданий (Чочиа, Евдокимов, 1993; Сиднев, 1985). Наиболее ранним этапом в Северных Увалах, для реконструирования которого имеются материальные данные, является раннеэоплейстоценовый. Раннеэоплейстоце-новые осадки (абсолютные РТЛдаты около 1,7-2,5 млн лет назад) обнаружены в долине р. Вохмы в её среднем течении. Отложения этого возраста расположены под террасовыми песками ниже отметок 145 м абсолютной высоты. Это хорошо окатанные мелкозернистые алевритистые пески с глинистыми прослоями, волнистой и косой горизонтальной слоистостью и включениями растительного детрита, гравием, дресвой и окатышами глин, заполняющие раннеплиоценовые врезы. Преобладает материал местной и Уральской питающих провинций, в тяжёлой фракции (слабый выход) выделены эпидот, ставролит и дистен. Осадки приняты за озёрноаллювиальные дельтовые с эоловой переработкой. Не исключено (и вполне вероятно), что отложения могут иметь и более древний возраст. По данным бурения ГГК «Костро-магеология», осадки, скоррелированные по петрографическим признакам с этими, широко распространены в долине Вохмы и заполняют интервал высоты 130-150 м в пределах днищ древних врезов. Осадки позднего эоплейстоцена, заполняющие среднеэоплейстоценовые врезы, разведаны выше впадения р. Нюрюг в Вохму в основании пойменного аллювия. Они также обнаружены в среднем течении р. Чаще-вой (приток Малого Парюга), на абсолютных высотах 140—145 м ниже неоплейстоценово-го аллювия. Мощность пласта эрозии составляет по меньшей мере 15 м. Их абсолютный возраст, по данным РТЛ анализа, порядка 1,4-1 млн лет (Воскресенский, 2002). Это песчано-гравийно-галечные ожелезнённые отложения с прослоями глин и торфов, которые выше переходят в тонкозернистый песок с косослоистой текстурой. Они сильно выве-трелы и постседиментационно уплотнены (кроме прослоев, обогащённых минералами дальних питающих провинций), приняты за аллювиальные с прослоями озёрно-болотных (осадки речной долины с непостоянным гидрологическим режимом) (рис. 4). Отмечаются признаки более холодного климата, в том числе пыльца холодолюбивой растительности. В минеральном спектре выделены те же минералы и их особенности, но большую долю занимают минералы дальних питающих провинций (гранат, амфиболы и пироксены) (Ананьева, 1975). В прослоях глин встречаются также ильменит, циркон, турмалин, гранат. Характерные абсолютные вы- соты в пределах древних врезов, где они обнаружены, - 135 м, мощность не более 5 м. Схожие осадки найдены в приводораздельной поверхности (высоты 160-165 м), примыкающей к правому борту р. Лажборови-цы, однако они изучены в меньшей степени. Минеральный состав лихвинских осадков близок к составу коренных пород. Они описаны в долине р. Малый Парюг и широко распространены в Северных Увалах. Их возраст определён РТЛ- (370-440 тыс. лет назад) и спорово-пыльцевым методами. В базальном горизонте (140 м н. у. м. и ниже) разреза в устье р. Нюрюг залегает галечная фация констративного аллювия. Выше -озёрная толща (пески и алеврит-пелитовая фракция). Тяжёлая фракция богата минералами дальних провинций, в базальном горизонте значительную позицию занимает ильменит. Ещё выше залегают ледниковые отложения - гляциофлювиал времени наступления среднечетвертичного ледника, а также, реже, озёрно-ледниковые отложения, которые заполняют большую часть палеодолины р. Нюрюг. 200“ ’ Мах. уровни выполнения осадками: •'• , - I аллювиальными: IV (пойма) (1) lll-IV (I терраса) (2) III (II терраса) (3) - Il-Ill (III терраса) (4) флювиогляциальными fg |Ц5) Э) ц fg ^ (6) ■ * _ - • озёрными, аллювиальными, ледниковыми ' 7 ~ палюстринными, лимноаллювиальными pl, la Е2 лимноаллювиальными 1а Е,- N2(?) (7) \^^ россыпепроявления установленные ^ ^ ' предположительные 180- 160- 140- 120- 100“ ' 2 ' ■ ' I, й / —----г--..^-.i^U^-,- J—«i ^> -гpl la • Е,. -=• - К ■ - а; £ ■ У ’ ‘ ; . - ■ ■’ ’ ....._ _ "^ J е _ ^ Мах. уровни вреза: современного (а) средненеоплейстоценового (Ь) предокского (с) среднеэоплейстоценового (d) ПОЗДнеМИОценОВОГО (е) (предположительно) Рис. 4. Принципиальная схема расположения неоген-четвертичных толщ в бассейне среднего течения р. Вохмы. Иные условные обозначения на рис. 3 Обсуждение результатов На первый взгляд, может показаться, что выделение подтипов разновидностей россыпей не обосновано, тем более, что положение долинных россыпей в целом одинаково — они приурочены к днищу долин (истинному плотику). Однако выделенные подтипы различаются и по положению золота (например, в долинах крупных рек золото чаще приурочено к ложному плотику, чем в долинах ма лых рек), и по строению долин (в первую очередь по продольному и поперечным профилям), по размеру частиц и расположению. В частности, россыпи долин, унаследовавших ложбины стока талых ледниковых вод, обнаружены только в приводораздельной части Северных Увалов. Судя по их профилям, а также строению и глубинам, они долго служили каналами стока вод. Если это так, то и наличие вполне богатой россыпи в долине р. Чабра объясняется достаточно лег- ко - постоянным многократным перемывом ПК золота. Однако для полной уверенности следует изучить их подробнее, опираясь на более детальное бурение. Не исключено, что аллювий этих долин можно считать и водноледниковыми отложениями, хотя гранулометрия и текстура (косослоистая), скорее, говорят об аллювиальном генезисе. Ложковые россыпи должны встречаться везде, где есть ПК, однако потенциалом золотоносности они отличаться не будут ввиду недостаточного перемыва ПК (поскольку долины рек, где они присутствуют, начали формироваться только в последний цикл эрозии). Повышенные содержания можно ожидать только при перемыве такими долинами террасовых отложений более крупных водотоков, поскольку в таком случае происходит дополнительный перемыв золотоносных отложений (что наблюдается, например, в долине ручья Холодный Ключ). Россыпи долин рек южной части Северных Увалов, как следует из названия, встречаются только в южной части Северных Увалов. В этих долинах фрагментарно обнаружен плиоцен-эоплей-стоценовый аллювий (вскрыт двумя буровыми линиями), а на междуречьях, с поверхности сложенных мезозойскими отложениями, - скопления ледниковых валунов. Опираясь на лист геологической карты O-38-XI ГГК-200 (Олферьев и др., 1987), можно полагать, что ранее междуречье было покрыто маломощным ледниковым чехлом, однако впоследствии, из-за денудационного среза, остался только эрратический компонент (который присутствует и в долинах). Установить историю их развития весьма проблематично ввиду отсутствия неоплейстоценовых отложений (кроме аллювия первой террасы при её наличии), но можно предполагать, что денудация здесь происходила дольше и интенсивнее, что, вероятно, и привело к формированию повышенных содержаний золота в россыпях. Широкое распространение озёрно-аллювиальных неоген-раннеэоплейстоце-новых и позднеплейстоценовых отложений в ложном плотике террасовых и террасоувальных россыпей также говорит о многократном перемыве ПК, позволившим сформиро вать богатые россыпи в долине р. Малый Парюг. Косовые и русловые россыпи формируются в зоне аккумуляции (по Виноградовой, 1980). Однако россыпепроявления встречаются достаточно широко по территории Северных Увалов, следовательно, активного золота, их слагающего, много, но содержания золота низкие, а само золото тонкое, что подтверждается данными бурения и шлихового опробования. Результаты изучения неоген-четверти-чных отложений долин позволяют реконструировать 4 крупных цикла эрозии в позднем кайнозое Северных Увалов (рис. 5), а разброс высот, на которых они встречаются, - установить мощность пласта эрозии в каждом из них (рис. 4). Неоген-раннеэо-плейстоценовые отложения были сформированы после первого вреза, произошедшего в позднем миоцене (Почвенно-геологические..., 1984; Чочиа, Евдокимов, 1993; Сиднев, 1985 и др.). Позднеэоплейстоценовые отложения соответственно сформировались после среднеэоплейстоценового вреза, лих-винские - после предокского врезания, а флювиогляциальные и террасовые — в процессе сложнокомпонентного вреза, начавшегося в позднеднепровское время на южном макросклоне Северных Увалов и в позднемосковское — на северном, продолжающегося до сих пор. Мощность пласта эрозии составляет 70 м в миоцен-эоплейстоценовом цикле эрозии, 15 м в позднеэоплейстоцен-ранненео-плейстоценовом цикле, 20 м в среднеплейстоценовом цикле и 40 м - в современном. По С.С. Воскресенскому (1985), Ю.В. Шумилову (1981) и другим исследователям геологии россыпей, именно многократный перемыв золотосодержащего компонента (произошедший в течение позднего кайнозоя в Северных Увалах) позволяет сформировать богатые россыпи золота, которые мы, например, наблюдаем в среднем течении р. Малый Парюг. Логично, что пространственное совпадение тальвегов долин каждого цикла эрозии обеспечило перемыв именно золотосодержащей толщи, содержание золота в которой возрастало с каждым новым врезанием. 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 тыс. лет назад Циклы: 1 —позднеэоплейстоцен-ранненеоплейстоценовый; 2 — средненеоплейстоценовый; 3 — современный (продолжающийся); уровни: П — пойменной, I — первой. II — второй, 111 — третьей надпойменных террас. Ф — заполнения флювиогляциальными отложениями х*— предположительные события Рис. 5. Эрозиограмма бассейна среднего течения р. Вохмы Выводы 1. В результате исследования выявлено пять разновидностей россыпей. Террасовые и террасоувальные россыпи характерны для рек с V-образным поперечным и сложным продольным строением оформленной долины, которые имеют несколько террас. Чаще всего россыпь приурочена к «ложному» плотику первой и второй террасы, сложенному неоген-эоплейстоценовыми озёрно-аллювиальными отложениями. Иногда россыпи залегают на коренном плотике третьей террасы. Для таких долин характерны наибольшие ресурсы золота. К плотику современного пойменного либо позднечетвертичного аллювия приурочены долинные россыпи. Россыпи долин, унаследовавших ложбины стока талых ледниковых вод, расположены в долинах высокого порядка с ложбинообразным поперечным и вогнутым продольным профилем. Они выявлены на севере бассейна р. Вохмы, но, вероятно, присутствуют и в других частях Северных Увалов. Склоны таких долин сложены маломощным флювиогляциальным покровом, обычно имеется одна терраса. Ложковые россыпи распространены в долинах 1—3-го порядка с небольшой глубиной вреза и простым V-образным попереч 2. В позднекайнозойской истории развития Северных Увалов выделяются 4 цикла врезания - выполнения речных долин: позд-немиоцен-раннеэоплейстоценовый, поздне-эоплейстоцен-ранненеоплейстоценовый, средненеоплейстоценовый и современный, начавшийся в позднеднепровское время на южном макросклоне Северных Увалов и в позднемосковское - на северном. История развития отражает потенциал переработки золота ПК и россыпей. ным и выпуклым продольным профилем долины. Россыпи приурочены к их днищам. Россыпи долин рек южной части Северных Увалов, междуречья которых сложены коренными породами, выявлены в долинах 1-4 порядка с V-образным поперечным и относительно прямолинейным продольным профилем долины без террас (либо с 1 террасой) южной части Северных Увалов. Косовые и русловые россыпи характерны для наиболее крупных рек, золото приурочено к плотику позднеплейстоцен-голоценового аллювия. В целом строение долины помогает установить расположение и потенциал россыпей золота в Северных Увалах, а также предугадать общую историю развития долины. Исследование позднеплейстоиеновой истории речных долин выполнено в рамках, проекта РИФ №19-17-00215.

Список литературы Строение и позднекайнозойская история формирования долин Северных Увалов

- Ананьева Э. Г. Роль литолого-минералогиче-ского анализа при изучении аллювия древних террас // Вопросы геоморфологии. М., 1975. С. 62-64.

- Билибин Ю. А. Основы геологии россыпей. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1955. 476 с.

- Болысов С. И., Фузеина Ю. Н. Геолого-геоморфологическое устройство // Костромское Заволжье: природа и человек / ИПЭЭ РАН. М., 2001. С. 36-60.

- Бондарев А. А., Иванова Т. С., Согрин В. С., Ананьева Э. Г., Воскресенский И. С., Головенко С. С., Смирнова Т. И., Якушевич В. Д. Первая аллювиальная россыпь золота ледниковой области центра Русской равнины. М., 1997. 16 с.

- Буслович А. Л., Гаркуша В. И., Авдошенко Н. Д. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые Вологодской области. Вологда, 2001. 171 с.