Строение и условия формирования нефтеносных депрессионных доманиковых и позднефранских отложений Верхнегрубешорского нефтяного месторождения (Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция)

Автор: Пармузина Л.В., Игнатова М.С.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Геолого-минералогические науки

Статья в выпуске: 2 (30), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрено строение средне-верхнефранских отложений и по результатам комплексного изучения установлено, что доманиковый горизонт в пределах Верхнегрубешорского месторождения представлен стратиграфически полными и стратиграфически сокращенными типами разреза. Формирование доманикового горизонта и верхнефранского подъяруса происходило в пределах поднятия, приуроченного к головному трогу авлакогена. Полученные результаты позволили уточнить возраст залежи в верхнедевонском комплексе и предположить наличие новых залежей - пластовой литологически экранированной, связанной со склоновыми фациями доманикового горизонта, и линзовидной - со сводовыми фациями доманикового горизонта.

Нефтяное месторождение, авлакоген, доманиковые и позднефранские отложения, стадия дифференцированных опусканий, терригенный материал, палеоподнятие

Короткий адрес: https://sciup.org/14992893

IDR: 14992893 | УДК: 553.98

Текст научной статьи Строение и условия формирования нефтеносных депрессионных доманиковых и позднефранских отложений Верхнегрубешорского нефтяного месторождения (Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция)

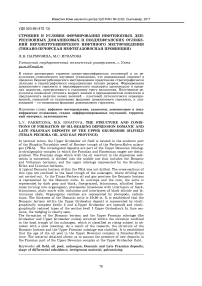

В тектоническом отношении Верхнегрубе-шорское нефтяное месторождение находится в южной части Шапкина-Юрьяхинского вала Денисовского прогиба Печоро-Колвинского авлакогена (ПКА), в нефтегазогеологическом – расположено в пределах южной части Шапкина-Юрьяхинского нефтегазоносного района (НГР) Печоро-Колвинской нефтегазоносной области (НГО) Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (ТПНГП) (рис. 1).

ния и закономерностей формирования в депресси-онных впадинах верхнего девона залежей углеводородного сырья является актуальным направлением геолого-поисковых работ на нефть и газ в ТПНГП.

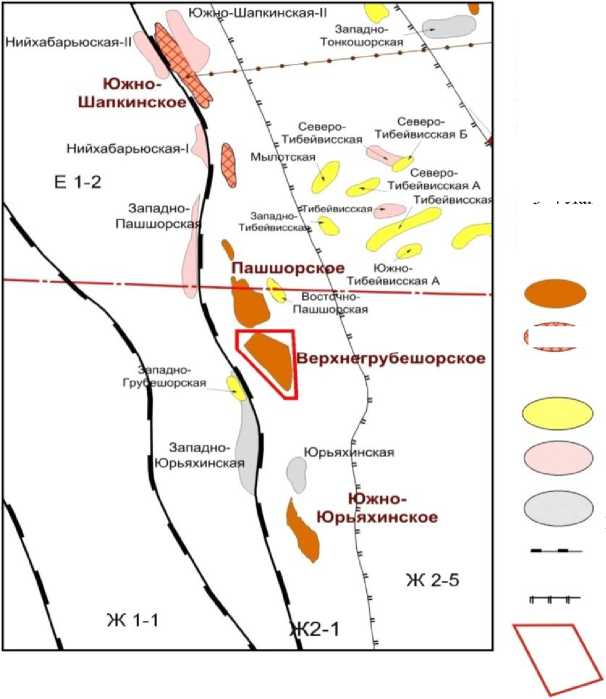

Исследуемые отложения входят в состав верхнедевонского литолого-стратиграфического комплекса, в составе которого выделяют франский (начиная с доманикового горизонта) и фаменский яру-

Условные обозначения:

выявленные подготовленные к бурению границы района исследования границы тектонических элементов

2 порядка выведенные с отрицательным результатом границы надпорядковых тектонических элементов нефтегазоконденсатные

Структуры

Месторождения нефтяные

Рис. 1. Обзорная карта района исследований (выкопировка из карты тектонического и нефтегазогеологического районирования ТПНГП).

Fig. 1. Overview map of the study area (a copy from Maps of tectonic and oil and gas geological zoning of the Timan-Pechora oil-and-gas province (TPNGP).

Тектоническое районирование

Е 1–2 Удачная ступень

Ж 1–1 Лебединский вал

Ж 2–1 Шапкина-Юрьяхинский вал

Ж 2– Тибейвисская депрессия

Нефтегазогеологическое районирование

3–3 Шапкина-Юрьяхинский НГР

3–4 Лайско-Лодминский НГР

Верхнегрубешорское нефтяное месторождение открыто в 1971 г. и в его пределах было выявлено три залежи: две нижние, связанные с песчаными пластами живетского яруса среднего девона, и верхняя – с карбонатными и терригенно-карбо-натными доманикоидными отложениями сирачой-ского возраста [1].

Обычно депрессионные зоны при нефтегазогеологическом районировании, представляющие собой отрицательные структуры (депрессии и котловины), рассматриваются только как зоны нефтега-зообразования в противоположность положительным структурам (валам), которые являются зонами нефтегазонакопления. Поэтому выявление строе- сы. Франский ярус, с которым связана залежь нефти в депрессионных отложениях, расчленяется на средний (в его состав входят доманиковый и ветла-сянский горизонты) и верхний подъярус, представленный сирачойским, евлановским и ливенским горизонтами (рис. 2). Формирование исследуемых отложений происходило в пределах ПКА на стадии дифференцированных опусканий [2]. Типичный до-маниковый горизонт (доманиковая свита) в пределах ПКА бурением не вскрыт. Разрезы такого типа приурочены к головному трогу авлакогена, где бурение не проводилось.

В ТПНГП доманиковому горизонту соответствует доманиковая свита. В обнажениях и по керну

Alt. = +144,1 м

Рис. 2. Франский ярус. Доманиковый и нерасчлененные ветласянский, сирачойский и евлановский горизонты. Скважина 1-Верхнегрубешорская.

Fig. 2. The Frasnian stage. Domanic and undivided Vetla-syan, Sirachoy and Evlan horizons. Well 1-Upper Grubeshor.

свита сложена известняками темно-серыми и черными, тонкозернистыми, битуминозными, окремненными, переходящими в известняки органогенные, птероподовые с прослоями мергелей черных, битуминозных, плитчатых, с включениями и прослоями черного силицита и битуминозного сланца. Органогенные остатки представлены птероподами, радиоляриями, подчиненное значение имеет дет- рит брахиопод и остракод. Мощность дома-никовой свиты достигает 10–30 м.

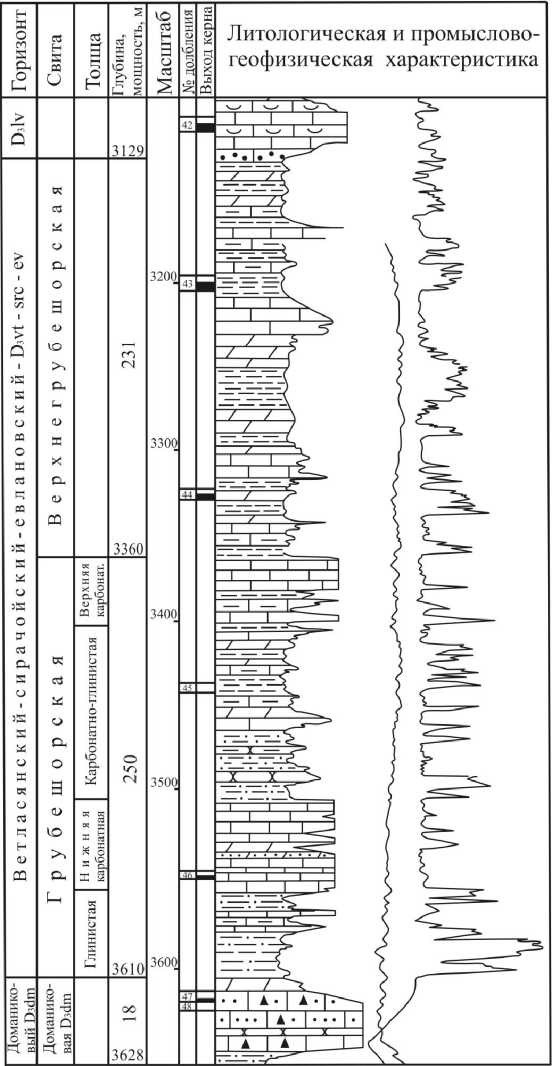

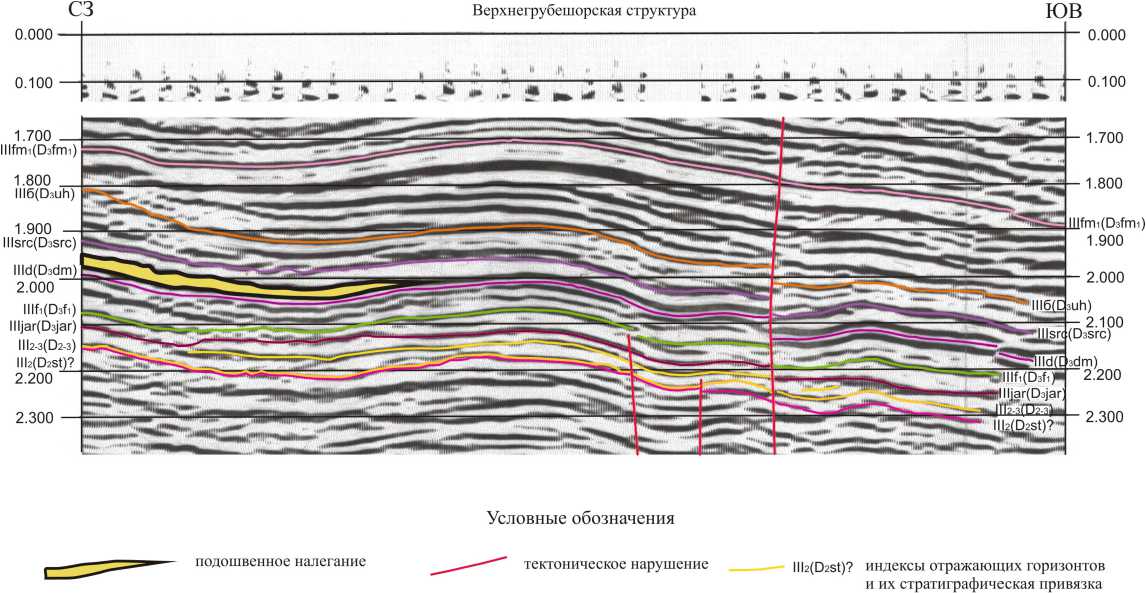

В результате комплексного изучения средне-верхнефранских отложений, проведенного историко-геологическим методом и сейсморазведочными работами, установлено, что доманиковый горизонт в пределах Верхнегрубешорского месторождения представлен стратиграфически полными и стратиграфически сокращенными типами разреза. Стратиграфически полный тип разреза вскрыт скважинами 2- и 4-Верхнегрубешор-ская, а стратиграфически сокращенный тип разреза – скважиной 1-Верхнегрубешорская (рис. 3). Результаты корреляции подтверждаются данными сейсморазведочных работ. На временных разрезах отчетливо видно подошвенное налегание (рис. 4). Нижняя граница доманикового горизонта очень четко проявляется на кривой КС и проводится в основании высокоомного карбонатного пласта, который является маркирующим реперным подразделением верхнедевонского комплекса ТПНГП.

Стратиграфически полные разрезы до-маникового горизонта в скважинах 2- и 4-Верхнегрубешорская керном не охарактеризованы. Разрезы подобного типа изучены на Западно-Соплесском месторождении в скважинах 72/80, 85, 89 и 94-Зап. Соплесс [3]. Они представлены известняками с прослоями песчаников, алеврито-песчаников и алевролитов. Среди известняков в этом типе разреза установлено четыре разновидности: известняки тонкозернистые, известняки тонкомелкозернистые, известняки спикулово-ра-диоляриевые и известняки радиоляриевые.

Известняки темно-серые, тонкозернистые, алевритистые (до 25 %), волнистослоистые, пиритизированные. Слоистость обусловлена неравномерным распределением алевритового материала и тонкозернистого кальцита. Алевритовый материал крупнозернистый, с примесью мелкопесчаной размерности, в основном, кварцевого состава. В породах развиты трещины, заполненные тонкозернистым кальцитом.

Известняки темно-серые, тонко-мелкозернистые, слабо-неравномерно доломити-зированные, участками переходящие в мелкозернистый известковый доломит, с заметным содержанием (до 30 %) примеси алевритового материала кварцевого состава с редкими чешуйками мусковита. Текстура пород горизонтально-слоистая, слоистость обусловлена неравномерным распределением главных породообразующих компонентов. По слоистости развиты открытые горизонтальные трещины и редкие вторичные поры выщелачивания.

Известняки темно-серые, спикулово-радиоля-риевые, линзовидно-слоистые, битуминозные, але-вритистые (10–12 %). Основная масса породы состоит из спикул губок (30%) и радиолярий (40–45%),

Скважина 2-Верхнегрубешорская

Скважина 1-Верхнегрубешорская

Литологическая и промыслово-геофизическая характеристика

Литологическая и промыслово-геофизическая характеристика

Условные обозначения

□итуминозность граница месторождения аргиллиты стратиграфическое несогласие разведочная скважина мергели кажущееся сопротивление пород поисковая скважина номер скважины кавернометрия известняки гамма-каротаж песчаники известняки биоморфно-детритовые

Рис. 3. А – схема расположения скважин на Верхнегрубешорском месторождении; Б – схема сопоставления доманиковых отложений по скважине 2-Верхнегрубешорская и скважине 1-Верхнегрубешорская.

Fig. 3. A – well layout scheme at the Upper Grubeshor field; B – scheme of comparison of virgin deposits by well 2-Upper Grubeshor and well 1-Upper Grubeshor.

алевролиты

Рис. 4. Временной разрез по линии xln 100. Верхнегрубешорское месторождение.

Fig. 4. Time section along the line xln 100. Upper Grubeshor deposit.

сложенных вторичным мелкозернистым кальцитом. Цемент представлен тонкозернистым кальцитом с примесью опала и пигментирован темно-коричневым органическим веществом. В породах встречаются редкие тентакулиты, единичные обломки иглокожих, выполненные мелко-среднезернистым кальцитом. В цементе присутствует заметная примесь терригенного материала мелкоалевритовой, крупноалевритовой и мелкопесчаной размерности. По составу терригенный материал, в основном, кварцевый с редкими зернами полевых шпатов и чешуек мусковита. В цементе наблюдаются редкие зерна доломита ромбоэдрической формы.

Известняки темно-серые, радиоляриевые, с глинисто-кремнистым цементом (40–45 %), пигментированным коричневым битумом с прослоями битуминозного мергеля. Текстура пород горизонтально-слоистая. Радиолярии сложены, в основном, кальцитом и составляют 55 % породы. Встречаются радиолярии, сложенные кремнеземом (халцедон, микрозернистый кварц). Прослои мергелей состоят из тонкозернистого кальцита, опала с примесью глинистого вещества и алевритового материала. Эти прослои интенсивно пигментированы темнокоричневым битумом.

Терригенные породы доманиковой свиты в стратиграфически полных разрезах представлены песчаниками, алевролитами и алевролито-песчаными породами. Песчаники темно-серые, кварцевые, известковистые, неравномернозернистые, мелко-среднезернистые, с обломками глинистых карбонатных пород. Размер зерен в песчаниках варьируется от 0,16 до 0,64 мм, преобладают зерна размером 0,16-0,4 мм. Форма зерен преимущественно угловато-окатанная (50–55 %). Состав обломочной части однородный, кварцевый, с примесью обломков кварца. Цемент (25-30 %) базального, участками порово-пленочного типа; известковый, с примесью глинисто-битуминозного материала. В породах присутствуют редкие остатки организмов, представленные кониконхами. Песчаники пиритизирова-ны, пирит присутствует в виде агрегатов и точечных зерен. Вторая разновидность песчаников – песчаники светло-серые, кварцевые, слабоизвестковистые, неравномернозернистые, мелко-, средне-, крупнозернистые, с редкими зернами белого кварца гравийной размерности. Состав обломочной части однородный, кварцевый, зерна которого часто корродированы цементом. Цемент (5–10 %) по составу глинисто-карбонатный, порово-пленочного типа. Из органических остатков, так же как и в темно-серых песчаниках отмечаются редкие кониконхи.

Алевролиты темно-серые, почти черные, кварцевые, песчанистые, битуминозные. Преобладающий размер зерен в породах 0,08–0,06 мм. Форма зерен угловато-окатанная, реже окатанная. Состав обломочной части однородный, кварцевый, с незначительной примесью обломков кварцитов и зерен полевого шпата. В небольшом количестве (1– 3 %) в алевролитах присутствуют продолговатые обломки тонкозернистых алевритистых известняков, алевритистых битуминозных аргиллитов и еди- ничных обломков диабазов. В породах отмечаются редкие остатки кониконх и криноидей.

Алеврито-песчаная порода светло-серого цвета, с редкими обломками карбонатных и глинистых пород, с органическими остатками (< 1 %), пирити-зированная, неслоистая. Главную часть породы (60 %) составляет плохо сортированный терригенный материал. Размер зерен меняется от 0,05 до 1,11 мм. Форма их угловато-окатанная и окатанная, иногда зерна корродированны цементом. Минеральный состав терригенной части, в основном, кварцевый, с незначительной примесью обломков кварцитов. Отмечаются единичные раковины кони-конх. Цемент базального типа, участками поровопленочный, по составу цемент карбонатный, с неравномерной примесью битуминозно-глинистого вещества. Порода пиритизирована.

Мощность доманикового горизонта в скважине 2-Верхнегрубешорская – 26 м, в скважине 4-Верхнегрубешорская – 25 м.

В стратиграфически сокращенном типе разреза доманиковый горизонт в скважине 1-Верхне-грубешорская (долб. 47, инт. 3616,0-3618,5 м) представлен известняками темно-серыми, прослоями и участками черными, средне-мелкозернистыми, переходящими в смешанную глинисто-известково-алевритовую породу. Среди известняков установлены две разновидности – известняки средне-мелкозернистые, алевритистые и известняки мелкозернистые, алевритовые.

В шлифах первая разновидность известняков алевритистая, глинистая, окремненная. В основной средне-мелкозернистой массе кальцита неравномерно распределены терригенная примесь (до 15%), глинисто-битуминозный материал и органогенный детрит (до 10%). В составе обломочного материала преобладает кварц угловатой формы алевритовой размерности, подчиненное значение имеет полевой шпат, чешуйки слюд, акцессорные и рудные минералы (циркон и лейкоксен). В породе отмечается частичное замещение зерен кальцита мелкокристаллическим халцедоном. По трещинам и порам между зерен кальцита отмечаются буроватые примазки глинисто-битуминозного вещества. Органические остатки представлены стилиолинами, иглокожими и остракодами. Порода пиритизирована.

Вторая разновидность известняков окремненная, алевритовая, с органогенным детритом и линзовидными включениями алевролита. В основной мелкозернистой кальцитовой массе породы беспорядочно и неравномерно распределены терригенная (до 25 %) глинистая примесь, органогенный детрит и кремнезем. В составе терригенного материала установлены угловатые зерна алевритовой размерности кварца, полевые шпаты, чешуйки слюды и обломки халцедона. Участками известняк переходит в смешанную глинисто-алевритовую породу и известковистый алевролит. Глинистая примесь образует примазки, иногда заполняет тонкие трещинки. Глинистый материал окрашен битуминозным веществом. По трещинам установлены выделения твердого битума. Кремнезем замещает мелкозернистый кальцит и сложен микрокристаллическим халцедоном. Органические остатки представлены стилиолинами, остракодами, радиоляриями и иглокожими.

Алевролиты (скважина 1-Верхнегрубешорская, долб. 47, инт. 3616,0-3618,5 м; долб. 48, инт. 3618,5-3620,0 м) в доманиковом горизонте – темносерые, глинисто-известковистые, окремненные. Обломочная часть породы (45-50 %) состоит из угловатых зерен кварца и редких полевых шпатов, чешуек мусковита, хлорита и единичных акцессорных минералов. Цемент по составу сложный, преобладающая часть в нем – мелкозернистый кальцит, а подчиненное значение имеет буроватая глинистая масса, пропитанная битуминозным веществом. Глинистобитуминозный материал часто образует в породе буроватые тонкие прослои и примазки. Органические остатки представлены редкими стилиолинами и радиоляриями. Мощность доманикового горизонта в скважине 1-Вехнегрубешорская составляет 18 м.

Таким образом, на Верхнегрубешорском месторождении доманиковый горизонт представлен опесчаненным типом разреза, что не характерно для доманиковой свиты ТПНГП, которая, по мнению Т.И. Кушнаревой [4], стерильна от терригенного материала.

Доманиковый горизонт на Верхнегрубешор-ской площади перекрывается мощной депрессион-ной толщей, которая охватывает нерасчлененные ветласянский, сирачойский и евлановские горизонты. Из известняков этой толщи определены остра-коды: Entomozoe (Richteria) timanica Mart., E. (R.) ex gr. Distinct Pol., Rabienites ninae (Mart.) in litt. В составе этой толщи по литологическим данным и каротажной характеристике выделены две свиты (рис. 2): грубешорская и верхнегрубешорская[5]. Нижняя свита является депрессионной доманикоидной толщей (скважина 1-Верхнегрубешорская, инт. 3610– 3360 м), а Верхнегрубешорская свита – толщей заполнения (скважина 1-Верхнегрубешорская, инт. 3360-3129 м). В составе верхнегрубешорской свиты выделено снизу вверх четыре толщи: глинистая, нижняя карбонатная, карбонатно-глинистая и верхняя карбонатная. Глинистая толща четко обособляется по каротажу и в её строении, по-видимому, кроме глинистых пород принимают участие прослои битуминозных известняков и мергелей. Вероятно, нижняя глинистая толща по возрасту отвечает вет-ласянскому горизонту. Из нижней карбонатной толщи (скважина 1-Верхнегрубешорская, долб. 46, инт. 3547,5-3551,0 м) определены остракоды: Gravia sp., Selebratina sp., Bairdia sp., Acratia aff. Schelonica Eg. Нижняя карбонатная толща, судя по керну долб. 46, сложена известняками серыми, микрозернистыми, битуминозными, алевритистыми, с прослоями алевролитов и аргиллитов. Известняки представлены тонкозернистым кальцитом со сгустками битуминозного материала, равномерно рассеянного по всей породе. Терригенная примесь (до 15 %) представлена угловатыми зернами кварца алевритовой размерности, полевыми шпатами, чешуйками слюды, хлоритом и акцессорными минералами. Терри- генный материал часто концентрируется и образует в основной массе известняка мелкие линзы и прослои. В органогенном детрите (до 5–7 %) определены перекристаллизованные створки остракод и бра-хиопод. Породы пиритизированы. В известняках встречается единично мелкий углефицированный детрит. Глинистые прослои – аргиллит, в составе которого карбонатно-глинистая масса, неравномерно пропитанная дисперсным битуминозным веществом. Карбонатное вещество сложено мелкозернистым кальцитом в виде тонких слойков, а глинистая масса – чешуйками гидрослюды.

Мощность грубешорской толщи в скважине 1-Верхнегрубешорская – 247 м, в скважине 2-Верхне-грубешорская – 278 м, в скважине 4-Верхнегрубе-шорская – 302 м.

Грубешорская свита [5] перекрывается верх-негрубешорской, которая на каротажной диаграмме выделена в объеме низкоомной глинистой толщи с пачкой известняков. В разрезе свиты преобладают известняки, аргиллиты и толстоплитчатые мергели. Мощность свиты составляет 250 м.

В результате литолого-стратиграфических и сейсмо-геофизических исследований установлено, что формирование доманикового горизонта и верх-нефранского подъяруса (грубешорская и верхне-грубешорская свиты) происходило в пределах поднятия, приуроченного к головному трогу авлакогена. Это палеоподнятие классифицируется как поднятие, подвергающееся абразии при медленном опускании [2].

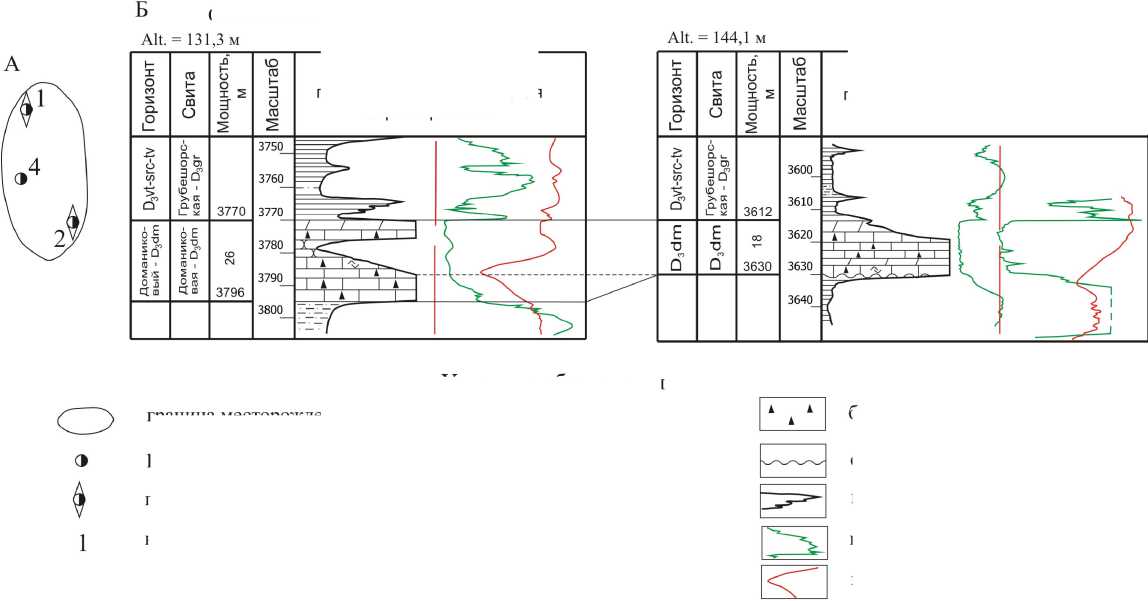

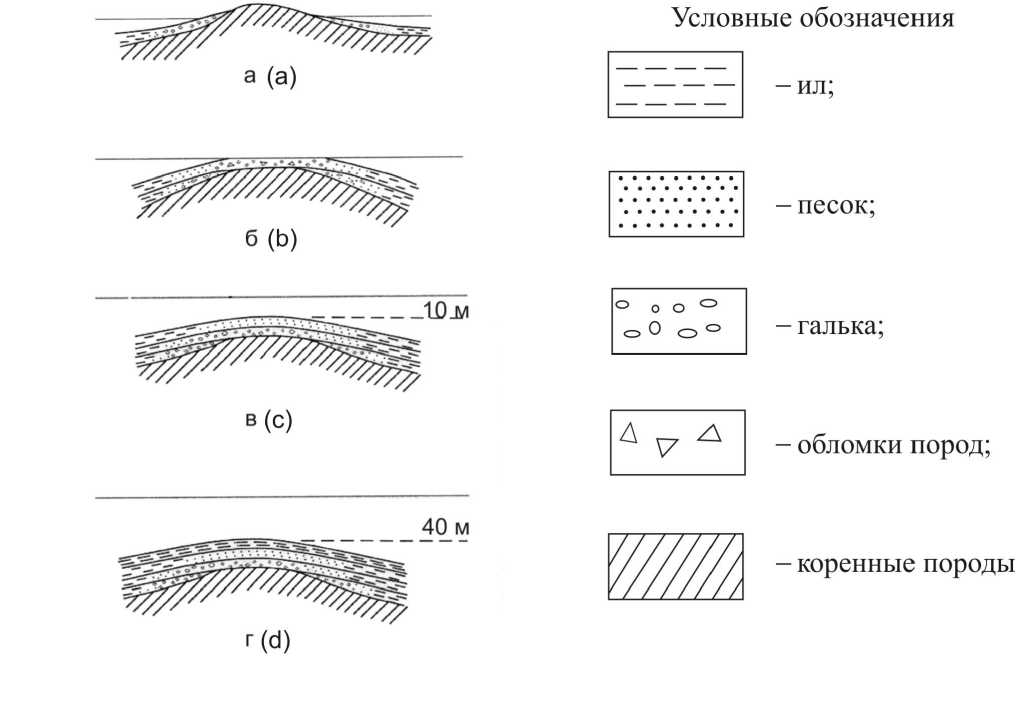

В доманиковое время семилукский этап развития бассейна седиментации в районе скважины 1-Верхнегрубешорская существовал остров (рис. 5).

Остров являлся областью денудации, с поверхности которого осуществлялся снос обломочного материала. О наличии области сноса свидетельствует выклинивание нижней части доманико-вого горизонта (рис. 3, 4). На склонах острова в трансгрессивные отрезки семилукского этапа формировались тонкозернистые органогенно-детритовые, радиоляриевые, битуминозные известняки. Не характерной особенностью этих отложений является примесь терригенного материала. В регрессивные отрезки этого этапа на склонах острова (скважина 2 и 4-Верхнегрубешорская) формировались песчаные и алевритовые отложения. В донской этап (позднефранское время) развития бассейна седиментации на стадии дифференцированных опусканий авлакогена остров испытал медленное погружение. При опускании острова до уровня моря его поверхность покрылась обломками, галькой и песком. Когда опускание острова достигло отметки 10 м, вся поверхность его покрылась мелководными образованиями и песком. При опускании острова ниже отметки – 20 м, ниже уровня развития ила, он весь покрылся илом. Над участками склонов поднятий формировались в трансгрессивные отрезки донского этапа битуминозно-кремнисто-кар-бонатные илы, незначительно обогащенные терригенной примесью, а в регрессивные – глинистые илы. Схема абразии острова, аналогичная описан-

Рис. 5. Схема абразии острова при медленном опускании: а – начало опускания острова; б – опускание острова до уровня моря; в – опускание острова до глубины 10 м; г – опускание острова до глубины 40 м.

Fig. 5. Scheme of abrasion of the island with slow lowering: a – the beginning of the lowering of the island; b – lowering the island to sea level; c – lowering of the island to the depth of 10 m; d – lowering of the island to the depth of 40 m.

ной (рис. 5), охарактеризована Д.В. Наливкиным (1959) [6].

За пределами острова в головном троге в семилукский и донской этапы развития бассейна седиментации формировались битуминозно-кремнис-то-карбонатные илы в спокойных застойных условиях осадконакопления.

Заключение

В результате проведенных исследований уточнено строение доманикового горизонта и верхне-франского подъяруса на территории Верхнегрубе-шорского нефтяного месторождения. Установлено, что возраст залежи нефти в верхнедевонском комплексе не сирачойский, а сирачойско-евлановский. Залежь в этих отложениях пластовая сводовая, приурочена к толщам карбонатных пород грубе-шорской свиты. Водонасыщенная часть разреза скважинами не вскрыта. Нижняя покрышка приурочена к нижней глинистой толще грубешорской свиты (ветласянская свита ?), а верхняя – с верхнегру-бешорской свитой (верхняя часть евлановского горизонта ?).

Полученный в ходе работ материал позволяет предположить наличие новых залежей во фран-ской части верхнедевонского комплекса на Верхне-грубешорском нефтяном месторождении. Это пластовая литологически экранированная залежь, связанная со склоновыми фациями доманикового горизонта, и линзовидная – со сводовыми фациями доманикового горизонта (район скважины 1-Верх-негрубешорская).

Список литературы Строение и условия формирования нефтеносных депрессионных доманиковых и позднефранских отложений Верхнегрубешорского нефтяного месторождения (Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция)

- Панкратов Ю.А., Коваленко В.С., Елохин В.П. Геологическое строение и предварительная оценка запасов нефти и газа Верхнегрубешорского и Пашшорского месторождений. Ухта: ПГО «Ухтанефтегазгеология», 1980. Т.1. 56 с

- Пармузина Л.В. Верхнедевонский комплекс Тимано-Печорской провинции (строение, условия образования, закономерности размещения коллекторов и нефтегазоносность). СПб.: «Недра», 2007. 152 с

- Кочетов С.В., Пармузина Л.В. Строение, условия формирования отложений, закономерности размещения коллекторов и нефтегазоносность верхнедевонского комплекса Печоро-Кожвинского мегавала и Среднепечорского поперечного поднятия. СПб.: «Недра», 2013. 144 с

- Кушнарева Т.И. Фаменский ярус Тимано-Печорской провинции. М.: «Недра», 1977. 135 с

- Пармузина Л.В. Описание, расчленение и корреляция разрезов верхнедевонского комплекса Тимано-Печорской провинции: Монография. СПб.: Недра, 2005. 200 с

- Наливкин Д.В. Физико-географическое описание//Геология СССР: Т. 24. Таджикская ССР. Ч. 1: Геологическое описание. М.: Госгеолтехиздат, 1959. С. 24-43