Строение плейстоценовых отложений в центральном зале Денисовой пещеры: разрез 2016 года

Автор: Ульянов В.А., Козликин М.Б., Белоусова Н.Е., Шуньков М.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

В 2016 г. были возобновлены исследования плейстоценовых отложений в центральном зале Денисовой пещеры. С целью уточнения литолого-стратиграфической последовательности основного (юго-восточного) профиля раскопа к нему была сделана прирезка по линии квадратов Ж, вскрывшая литологические слои 9, 11, 12, 14, 19-22. Общая мощность разреза составила ок. 4 м. В результате раскопочных работ были определены особенности залегания литологических слоев, прослежен характер постседиментационных деформаций осадка в разрезе. В частности, выявлена тенденция к устойчивому падению слоев к юго-восточной стенке пещеры и возросшая роль вязкопластических деформаций инволюционно-просадочного генезиса. Установлены литологические аналоги отдельных слоев центрального зала в восточной галерее пещеры.

Короткий адрес: https://sciup.org/14522343

IDR: 14522343 | УДК: 903.32

Текст научной статьи Строение плейстоценовых отложений в центральном зале Денисовой пещеры: разрез 2016 года

В полевом сезоне 2016 г. были возобновлены исследования плейстоценовых отложений центрального зала Денисовой пещеры. Ранее раскопом 1984, 1993–1995, 1997 гг. на этом участке пещеры была вскрыта плейстоценовая толща видимой мощностью до 4,5 м [Природная среда …, 2003]. В строении разреза выделено 14 основ- ных литологических подразделений – слои 9–22. Некоторые слои (9, 11–14, 19, 22), судя по ряду текстурных изменений осадка, представлены несколькими стратиграфическими подразделениями. Линзовидные слои 15, 16, 18 имели локальное простирание и были зафиксированы только в разрезах 1984 г.

В связи с раскопочными работами по следних лет в восточной галерее пещеры возникла необходимость в уточнении стратиграфической последовательности и литологических особенностей плейстоценовых отложений в центральном зале. С этой целью к юго-восточной стенке раскопа, по линии квадратов Ж-6–8, на участке с наиболее четкой стратиграфией была сделана прирезка 2,0 × 0,5 м. Мощность изученной толщи составила ок. 4 м.

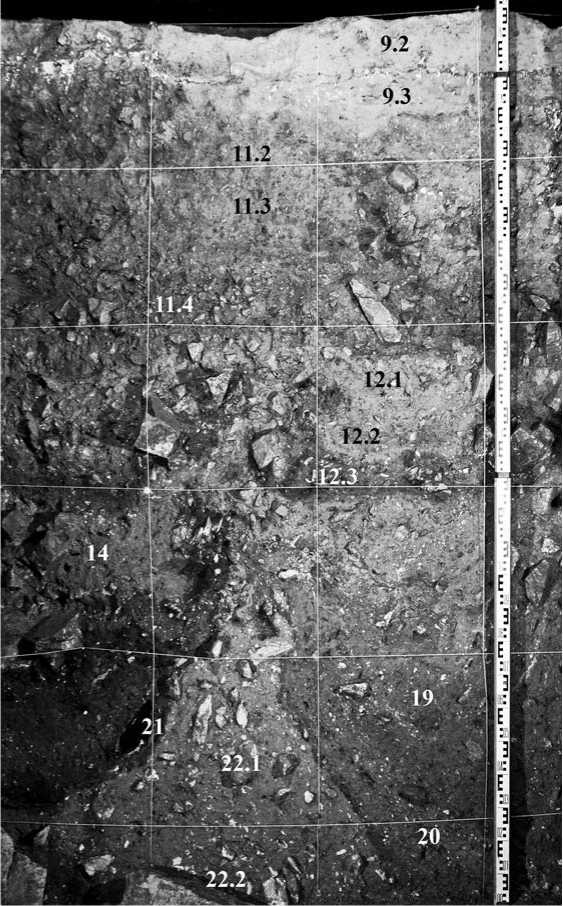

В разрезе юго-восточной стенки сверху вниз выделена следующая последовательность осадков (см. рисунок ).

Слой 9.2. Суглинок легкий, светло-палевый. Структура мелкозернистая, непрочная, при механическом воздействии легко разрушающаяся в пылеватую. В кровле слоя и в заполнителе ходов землероев изредка отмечены скопления белесых фосфатных стяжений. Нижняя граница четкая, карманообразная в соответствии с неровностями кровли подстилающих отложений и выступающих из них обломков. Мощность – 0,1–0,2 м.

Слой 9.3. Суглинок легкий, палевый, со слабым коричневым оттенком, пористый. Заполняет понижение в кровле подстилающего слоя 11. Насыщен (до 10 % проективной площади) мелким щебнем и дресвой. Обломочный материал имеет оглаженные ребра, покрыт белесой реактивной каймой. Нижняя граница неровная, карманообразная, проведена по резкому изменению цвета и структуры заполнителя, местами подчеркнута хорошо выраженной субгоризонтальной отмосткой из разноразмерного щебня. Мощность – 0,05–0,20 м.

Плейстоценовые отложения в центральном зале Денисовой пещеры. Юго-восточная стенка раскопа 2016 г.

Слой 11.2. Суглинок легкий, коричневый, с включениями аморфных пятен суглинков легких, серо-коричневых и буро-коричневых. Структура заполнителя непрочная, среднезернистая и чешуйчатая, при механическом воздействии переходящая в пылеватую. Обильно и неравномерно (20–50 % проективной площади) обогащен хаотически ориентированным обломочным материалом с включениями многочисленных частиц древесного угля, редкого сланцевого гравия, обломков трубчатых костей. Нижняя граница слоя условная, субгоризонтальная, проведена по изменению структуры заполнителя. Мощность – 0,15–0,25 м.

Слой 11.3. Суглинок легкий, палевосерый, одресвяненный. Структура заполнителя зернистая и чешуйчатая. Щебень преимущественно мелкий, изометрич-ный, содержание достигает 20 % проективной площади. В краевых частях разреза доля крупного слабоуплощенного щебня возрастает до 40 %. Слой выделен в виде субгоризонтально залегающего линзовидного тела, выклинивающегося к восточному углу раскопа. Нижняя граница условная, проведена по кровле субгоризонтально залегающей мелкощебнистой отмостки, обогащенной включениями раздробленных до со стояния крупнозернистого песка обломков костей красновато-охристого цвета. Мощность – 0,2–0,3 м.

Слой 11.4. Суглинок легкий, преимущественно серый, на участках обогащения древесным углем – темно-серый, одресвяненный. Структура заполнителя чешуйчатая, местами тонкоплитчатая.

Текстура нечеткая, линзовато-слоистая, подчеркнута неоднородностью цвета заполнителя. Отмечены линзовидные включения коричневато- и буроватосерого цвета. Содержание щебня - ок. 50 % проективной площади. Щебнистый материал разноразмерный, с заметной долей крупного и единичными включениями слабоуплощенных мелких глыб, ориентирован хаотически. Нижняя граница неровная, карманообразная, сильно деформированная, однако четко видна благодаря характерному темно-серому цвету заполнителя, резко контрастирующему с цветом заполнителя подстилающих отложений. Мощность - 0,3-0,4 м.

Слой 12.1. Суглинок легкий, светло-коричневый, с серым и охристым оттенками, сильно одрес-вяненный. Представлен линзовидным деформированным прослоем с чешуйчатой структурой и пористым заполнителем. Умеренно (20-30 % проективной площади) обогащен хаотически ориентированным обломочным материалом, преимущественно мелкого и среднего размера, изометричной формы, с острыми ребрами и слаборазвитой белесой реактивной каймой. Нижняя граница, как правило, четкая, резкая, подчеркнута включениями линз костного детрита ярко-охристого цвета. Мощность - 0,05-0,20 м.

Слой 12.2. Суглинок легкий, коричневый, с маломощным (2-4 см) буровато-коричневым прослоем в кровле, одресвяненный. Структура зернисто-пылеватая и мелкочешуйчатая. Обломочный материал преимущественно острогранный, покрыт слаборазвитой белесой реактивной каймой, неравномерно распределен по разрезу. В южной части разреза, где его содержание менее 20 % проективной площади, представлен мелким изометричным щебнем. В восточной части разреза содержание обломков возрастает до 40-50 % в основном за счет крупного уплощенного щебня. Нижняя граница, как правило, четкая благодаря сильному контрасту цвета заполнителя и подстилающих отложений, однако нерезкая, в виде постепенного перехода. Мощность - 0,05-0,15 м.

Слой 12.3. Суглинок средний, красно-коричневый и темно-бурый, опесчаненный, с умеренным (до 20 % проективной площади) содержанием дресвы и щебня. Структура мелкозернисто-пылеватая, слабопористая. Текстура деформированная линзо-вато-слоистая. Характерны включения мелкощебнистого материала, преимущественно оглаженного, с развитой белесой реактивной каймой, а также мелких непрочных обломков костей и обломков ко-пролитов. Нижняя граница карманообразная и клиновидная, сильно деформированная, четкая, нерезкая, представляет собой зону цветового перехода мощностью ок. 1 см. Мощность слоя - 0,1-0,2 м.

Слой 14. Суглинок средний, серый с коричневатым оттенком, алевритистый, с плотной мелкозернистой структурой. Наиболее полно представлен в во сточном углу раскопа, где отличается обильной (до 50 % проективной площади) насыщенностью крупнообломочным материалом. Глыбы и крупный щебень преимущественно невы-ветрелые, изометричной формы, ориентированы в толще слоя хаотически. Во включениях отмечены равномерно рассеянные редкие фрагменты разложившихся ко стей и копролитов. Нижняя граница неровная, сильно деформированная, четкая, проведена по резкому изменению цвета заполнителя при переходе к подстилающим отложениям; подчеркнута отмосткой из крупного щебня таблитчатой формы, ориентированного согласно простиранию нижней границы слоя. Мощность -0,05-0,10 м.

Слой 19. Суглинок средний и легкий, слабо красно-коричневый, до бурого, опесчаненный и одресвяненный. Структура мелкокомковатая, пористая, рыхлая. Содержание обломочного материала - ок. 20 % проективной площади. Щебень преимущественно мелкий и средний, разнородный по степени выветрелости. Во включениях отмечена высокая насыщенность прочными невыветре-лыми обломками костей крупных животных с коричнево-красной патиной на поверхности. Нижняя граница слоя четкая, резкая, подчеркнута хорошо выраженной многослойной отмосткой из оглаженного щебня, покрытого мощной (несколько миллиметров) белесой реактивной каймой. Мощность -0,05-0,90 м.

Слой 20. Суглинок средний, темно-серый, со слабым коричневым оттенком. Структура слитная, уплотненная, текстура слоистая и линзовато-сло-истая, сформированная линзовидными включениями суглинков охристых и цепочками хорошо выдержанных дресвяно-щебнистых прослоев. Насыщенность щебнистым материалом неоднородная: в сероцветных суглинках - до 20 % проективной площади, в щебнистых отмостках - до 40 %, а охристые суглинки содержат ок. 5 % обломков. Щебень преимущественно мелкий, с единичными включениями среднего, с оглаженными ребрами. Отмечены отдельные уплощенные острогранные обломки, ориентированные согласно простиранию слоя. Дресвянистый материал сильно выветрелый, оглаженный, покрыт мощной (2-4 мм) белесой реактивной каймой. Нижняя граница слоя, как правило, четкая, нерезкая, растащенная, линзовидная и пилообразная. Мощность - 0,05-0,30 м.

Слой 21. Суглинок средний, темно-серый, с интенсивным коричневым оттенком. Представлен тонким (1-3 см) линзовидно переслаивающимся го- ризонтом, местами подстилаемым сильно деформированными линзовидными слойками (ок. 5 мм) суглинков черных, сажистых, с пылеватой структурой. Сероцветные суглинки активно реагируют с HCl и являются аналогом слоя 15 в восточной галерее [Ульянов, Козликин, Шуньков, 2015]. Суглинки черные, сажистые, похожи более всего на слой 16 в во сточной галерее и так же, как этот слой, не реагируют с HCl.

Слой 22. Суглинок средний и тяжелый, желтоохристый, плотный, пластичный. Включает обломки известняков (от невыветрелых до полно стью выветрелых, ожелезненных) и сланцевого гравия, мелких Fe-Mn новообразований (стяжений) и костного материала различной степени сохранности. Ранее, по ряду текстурно-структурных особенностей, слой 22 был разделен на три горизонта. В раскопе 2016 г. вскрыты горизонты 22.1 и 22.2, литологические характеристики которых соответствуют описанным стратотипам [Там же]. Вскрытая мощность – 0,30–1,05 м.

В результате раскопочных работ прошедшего полевого сезона прослежены устойчивое падение слоев к юго-восточной стенке пещеры и возросшая роль постседиментационных вязкопластических деформаций инволюционно-просадочного генезиса. Эти наблюдения позволили уточнить представленную ранее схему стратиграфического членения разреза. В частности, в строении разреза 2016 г. не выделены стратиграфические подразделения 9.1, 11.1, 11.5, 13 и 17.

Список литературы Строение плейстоценовых отложений в центральном зале Денисовой пещеры: разрез 2016 года

- Природная среда и человек в палеолите Горного Алтая/А.П. Деревянко, М.В. Шуньков, А.К. Агаджанян, ГФ. Барышников, Е.М. Малаева, В.А. Ульянов, Н.А. Кулик, А.В. Постнов, А.А. Анойкин. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. -448 с

- Ульянов В.А., Козликин М.Б., Шуньков М.В. Строение разреза плейстоценовых отложений в восточной галерее Денисовой пещеры (по данным раскопок 2015 года)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. -Т. XXI. -С. 157-160