Строение типового разреза нижнекаменноугольных отложений восточной подзоны Лемвинской зоны (Полярный Урал): часть 1. Литологический репер

Автор: Салдин В.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 12 (288), 2018 года.

Бесплатный доступ

Дана краткая характеристика пород нижнекаменноугольной части яйюской свиты, распространенной в восточной подзоне Лемвинской структурно-формационной зоны Урала. Образование свиты является индикатором начала коллизионных процессов на севере Урала и отражает геологическую историю этого периода. Чешуйчато-надвиговое строение района, мелкие изоклинальные складки, многочисленные разрывные нарушения и переотложение органических остатков сильно затушевали последовательность слоев. Выявление литологического репера позволяет дешифрировать геологическое строение одной из тектонических чешуй (пластины).

Урал, лемвинская зона, нижнекаменноугольные отложения, яйюская свита, стратиграфия, осадочные породы, литологический репер

Короткий адрес: https://sciup.org/149129293

IDR: 149129293 | УДК: 551.735+(234.851) | DOI: 10.19110/2221-1381-2018-12-31-38

Текст научной статьи Строение типового разреза нижнекаменноугольных отложений восточной подзоны Лемвинской зоны (Полярный Урал): часть 1. Литологический репер

Лемвинская структурно-формационная зона расположена на западном склоне Полярного Урала. Она имеет сложное чешуйчато-надвиговое строение, впервые установленное К. Г. Войновским-Кригером — основоположником геологии севера Урала [1]. Для данной зоны характерны мелкие изоклинальные складки, тектонические окна и полуокна, разнопорядковые пластины (чешуи) и покровы, многочисленные взбросонадвиги и другие нарушения [3, 9,13 и др.]. Палеозойские осадочные формации этой зоны формировались в батиальных условиях, а в структурно-тектоническом плане находятся в аллохтонном залегании [10]. Сложное строение наряду с относительно редкими остатками фауны существенно затрудняет восстановление стратиграфической последовательности.

Каменноугольный период на севере Урала — время начала коллизионной стадии его развития [6,10,13]. Наибольший вклад в познание каменноугольных отложений Лемвинской зоны внесли К. Г. Войновский-Кригер и А. И. Елисеев [2, 4, 5]. На основании находок фауны и типизации разрезов были выделены три подзоны: кремнисто-глинисто-карбонатная (западная), кремнисто-карбонатно-глинистая (центральная) и карбонатно-терригенная (восточная) [5].

Каменноугольные отложения восточной подзоны выделены в яйюскую (C1_3jj) и райизскую (Cj свиты [2]. В формационном отношении они принадлежат флишевой (или флишоидной) карбонатно-терригенной формации [6, 10]. Образование их связано с началом орогенного поднятия и его разрушением. Райизская свита, датированная зональными позднетур- нейскими конодонтами Scaliognatus anchoralis, распространена лишь в северном обрамлении Райизского ги-пербазитового массива. Яйюская свита прослеживается от бассейна р. Елец на севере до бассейна р. Лемвы на юге. Она отличается значительной пестротой вещественного состава, и даже близлежащие разрезы не сопоставляются по строению и литологическому составу [2, 5,11]. Разрез каменноугольных отложений на р. Грубею лучше других охарактеризован органическими остатками, поэтому он считается типовым для яйюской свиты [5]. Следует заметить, что в начале 70-х гг. прошлого века фаунистическая характеристика среднекаменноугольных отложений, в том числе восточной подзоны, была ограничена единичными находками на севере Лемвинской зоны. Верхнекаменноугольные отложения тогда условно относились к вышележащим терригенным отложениям кечьпельской свиты. Поэтому каменноугольные отложения на р. Грубею можно считать типовыми только для нижнего карбона. Также важно указать, что в Лемвинской зоне до настоящего времени нет достоверно охарактеризованных фауной нижневи-зейских отложений кожимского надгоризонта [5].

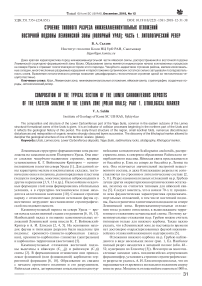

Отложения нижнего карбона на р. Грубею наблюдаются в виде нескольких полос (рис. 1, Б). Наиболее полный разрез находится в западной полосе (обн. 48— 52; нумерация по Елисееву [5]). Несмотря на многочисленные находки здесь поздневизейско-серпуховских фораминифер, установить строение стратиграфического разреза не удалось. А. И. Елисеев предполагал, что он наращивается от древних к молодым отложениям сверху вниз по реке. Мощность отложений им оценена в 1000 м.

У него сложилось представление, что карбонатные и карбонатно-терригенные отложения яйюской свиты постепенно переходят в терригенные отложения кечь-пельской свиты [5].

Нами были проведены дополнительные исследования в разрезе р. Грубею с целью восстановления стратиграфического разреза с учетом дислоцирован-ности пород. Существуют и другие спорные вопросы, связанные с каменноугольными отложениями этого района, не рассматриваемые в данной статье. В самой юго-восточной полосе присутствует мощная толща (до 80—100 м) верхневизейско-серпуховских доломитов, не встраивающаяся в разрезы ни одной из подзон Лемвинской зоны. Связаны ли баритопроявления с определенными типами каменноугольных пород и приурочены ли они только к серпуховскому ярусу?

Геологическое строение района. На р. Грубею, на расстоянии 11 км поперек простирания структур, вскрыты палеозойские породы от ордовика до перми: грубеинская (O1gr), молюдшорская (O2-3ms), харотская (S—D1chr), няньворгинская (D3—C1nv), яйюская (C1_ з15) и кечьпельская (P1kp) свиты (рис. 1, B). Они резко отличаются вещественным составом, поэтому легко узнаются и картируются. Все границы между свита ми тектонические. В их распространении в широтном направлении можно наблюдать тенденцию: на востоке находятся наиболее древние (нижнеордовикские), а на западе — молодые отложения (нижнепермские). Основную площадь района занимают полосы развития яйюской и кечьпельской свит шириной 1—4 км. Слои чаще падают на юго-восток, реже на северо-запад, преимущественно под углами 40—75°. Они деформированы в ряд мелких изоклинальнальных складок без видимых замков. Распространены многочисленные разрывные нарушения с плоскостями сместителей, обычно круто- падающих на юго-восток. Особенно сильной дислоцированностью отличается кечьпельская свита, в составе которой много некомпетентных глинистых пород. Полосы разновозрастных свит с тектоническими контактами можно интерпретировать как пакет чешуй, характерных для строения всей Лемвинской зоны.

Краткая характеристика пород. Изученные каменноугольные породы на р. Грубею нами разделены на пять групп согласно классификации [12]: 1) терригенные (кластолиты), 2) глинистые (пелитолиты), 3) карбонатные (карбонатолиты), 4) кремневые (силициты) и 5) смешанного состава (микстолиты). Наиболее распространены первые три группы, характеризующие -

Няньворгинская свита. Фтаниты, кремнистые сланцы.

Кечьпельская Свита. Граувакковые песчаники, алевролиты и аргиллиты.

Яйюская Свита. Известковые песчаники и аргиллиты, известняки песчанистые, известняки микрозернистые и др.

Харотская Свита. Углеродисто-кремнистые и углеродисто-глинистые сланцы, фтаниты, известняки.

Молюдшорская Свита. Метабазальты. туфы основного состава, кварц-хлоритовые, хлорит-серицитовые и углеродисто-глинистые сланцы.

ГоубеинСКЭЯ Свита. Сиреневые и зеленые кремнисто-глинистые сланцы и алевролиты.

Рис. 1. Местоположение разреза (А) и фрагмент геологической карты (B), составленный по материалам К. Г. Войновского-Кригера и П. М. Кучерины

Fig. 1. The location of the section (A) and the fragment of the geological map (B), compiled from the materials of K. G. Voynovsky-Krieger and P M. Kucherina

ся смешанным составом. Переходы между этими группами визуально неуловимы: чистые известняки (почти без примеси терригенного материала) ^ известняки глинистые , известняки алеврито-песчанистые ^ известковые алевролиты и песчаники ^ алевролиты и аргиллиты (слабоизвестковые).

Породы изучались главным образом под микроскопом в шлифах, окрашенных подкисленным метил-виолетом для разделения кальцита и доломита. Для более точной диагностики терригенно-карбонатных пород был использован 8-компонентный карбонатный анализ (n = 45). Состав некоторых пород определен на основании полных силикатных анализов (n = 6). Минералы глинистых пород установлены при помощи рентгендифрактометрического анализа ориентированных образцов на дифрактометре ДРОН-3 (CuKa) (n = 8).

Кластолиты. Группа состоит из песчаников и алевролитов. По петрографическому составу песчаники отнесены к кварц-полевошпатовым грауваккам по классификации В. Д. Шутова. Они несортированные или имеют слабую сортировку, в основном преобладают средне- и мелкозернистая разновидности. Распространены обломки от угловатых до весьма окатанных. Наблюдаются массивная, градационная, горизонтальная, косая и конволютная текстуры. Кластическая часть песчаников варьирует от 50 до 80 % и, соответственно, количество матрикса изменяется от 20 до 50 %.

Кварц (10—25 % обломочной части), представлен в основном монокристаллическими зернами, иногда с волнистым угасанием. В некоторых зернах видны сквозные трещины, залеченные кальцитом.

Полевые шпаты (20—50 % обломочной части) часто таблитчатых очертаний, угловатые и полуокатан-ные. Калиевые полевые шпаты преобладают над плагиоклазами. Во многих зернах полевых шпатов можно наблюдать вторичные изменения: пелитизацию, серицитизацию и кальцитизацию. Среди плагиоклазов присутствуют кислые и основные разности.

Обломки пород (30—70 % обломочной части) — эффузивы основного-среднего (не разделенные) и кислого состава, плагиоклазиты, кварцевые алевролиты с глинистым цементом, пелоиды или обломки пелитоморфных известняков, оолиты, разнообразная био-кластика, силициты (часто с радиоляриями и спикулами губок), углеродистые и глинистые сланцы, гра-нитоиды, микрокварциты, нацело хлоритизированные обломки, калишпатовые породы и обломки неясного происхождения.

Матрикс известковый, глинистый и глинисто-известковый. В зонах рассланцевания наблюдается глинисто-углеродистое вещество.

Алевролиты (0.05—0.001 мм) я вляются одним из основных типов пород. Встречаются они главным образом в ассоциации с глинистыми сланцами и песчаниками. Характерны горизонтальная и косая слоистость. В алевролитах под микроскопом можно надежно определять в обломках лишь кварц и полевой шпат. Связующая масса состоит из глинистого и известкового вещества.

Пелитолиты широко распространены и представлены аргиллитами или рассланцованными аргиллитами (глинистыми сланцами). Обычно они переслаива ются с песчаниками, алевролитами и известняками, образуя слои мощностью 0.01—1 м. Часто известковые переходят в глинисто-известковые сланцы. Также они широко развиты в виде углеродисто-глинистых, углеродисто-кремнисто-глинистых, углеродисто-известковоглинистых сланцев. В них иногда отмечается тонкая горизонтальная слоистость. Среди глинистых сланцев по результатам дифрактометрического анализа выделяются несколько разновидностей: серицит-хлоритовые, гидрослюда-хлоритовые, гидрослюда-хлорит-смектитовые [8]. Во всех разностях присутствует кварц. Большая часть минералов имеет обломочное терригенное происхождение, подвергшееся эпигенетическим трансформациям.

Группу карбонатолитов составляют известняки и доломиты. Особенно разнообразны известняки, среди которых установлены: мелко-, средне- и крупно-биолитокластовые песчанистые (песчаные) или алев-ритистые (алевритовые), микрозернистые глинистые, с остатками многочисленных радиолярий, собственно микрозернистые, рассланцованные углеродистоглинистые и доломитовые. Как экзотические встречены прослои спикуловых, битуминозных кремнистых и «водорослевых»(?). Наиболее распространенными являются известняки биолитокластовые с терригенной примесью, микрозернистые глинистые рассланцованные и относительно чистые микрозернистые.

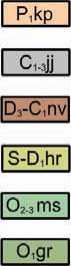

Известняки мелко-, средне- и крупнобиолитокластовые песчанистые (песчаные) или алевритистые (алевритовые) образуют слои от нескольких сантиметров до первых метров, распространенные по всему разрезу. Биокластовый материал представлен остатками фо-раминифер, иглокожих, брахиопод, мшанок, гастропод, пелеципод, остракод, водорослей, спикул губок и кальцисфер. Иногда органические остатки замещены пиритом. Наблюдается относительно много пелои-дов, распространены оолиты (овоиды) и обломки микро- и тонкозернистых карбонатолитов. Известняки содержат обломки (в разном количестве и размерности) изверженных, метаморфических и осадочных пород, сходных по составу с кластической частью граувакковых песчаников. Силикокластический материал часто корродирован. Характерны плавные переходы от известняков с преобладанием литобиокластики к известнякам со значительным содержанием силикокла-стического материала. Известняки биолитокластовые, песчанистые соответствуют термину «калькаренит» [7]. Текстурные особенности песчанистых известняков аналогичны песчаникам. Особенно часто встречается конволютная или мелкая косая слоистость (рис. 2).

Микрозернистые известняки образуют самостоятельные слои и распространены во всех обнажениях. Наиболее мощные слои известняков (до 30 м) встречены в обн. 51. Размер зерен изменяется в небольших пределах 0.020—0.035 мм, что по классификации соответствует микроспариту или обобщенному термину «микрит» [14]. Порода сложена относительно равномернозернистым ксеноморфным кальцитом, часто с неопределенными пылеватыми частицами, придающими породе в шлифе слабовидимый коричневатый цвет. Границы отдельных зерен оконтуриваются непрозрачной пленкой углеродистого вещества. Это рассеянное органическое вещество обуславливает темносерый цвет известняков. Отмечаются единичные об- 33

Рис. 2. Известняк песчанистый с элементами последовательности цикла Боума Tb-d со следами биотурбаций

Fig. 2. Sandy limestone with sequences of the Bouma Tb-d cycle with traces of bioturbation ломки тонкопесчаной терригенной примеси кварца, полевого шпата и обломков пород. Характерны новообразования идиоморфных кристаллов кварца, встречены включения оксидов (или гидроксидов) Fe. В качестве постдиагенетических образований наблюдаются трещины, выполненные мелкозернистым кальцитом.

Доломитовую подгруппу представляют доломиты мелкокристаллические, микрозернистые, кремнистые, радиоляриевые и конглобрекчии. Последние будут охарактеризованы в составе литологического репера. Мелкокристаллические доломиты встречены в разных обнажениях.

Доломит микрозернистый кремнистый радиоляри-евый темно-серый встречается в обн. 50-52 в виде линз среди аргиллитов или маломощных слоев до 2 см по мощности. На основании нормативного пересчета двух проб содержание минералов в нем изменяется следующим образом: доломит — 50 и 59 %, кварц — 17 и 24 %, кальцит — 3 и 15 %, глинистые минералы — 3 и 9 %, альбит — 2 и 6 %, КПШ — 1 и 2 %, оксид титана — 0.2—0.3 %, фосфатные минералы — 0.1—0.3 %. Размер зерен доломита основной массы варьирует от 0.007 до 0.03 мм. Форма зерен ксеноморфная, нередко они округлых очертаний. В них часто видна зональность, выраженная включениями. Кремнистый компонент представлен волокнистым халцедоном и микрозернистым кварцем, слагающими остатки радиолярий диаметром 0.07—0.40 мм, чаще 0.15—0.25 мм. В некоторых образцах значительная часть радиолярий замещена кальцитом. Доломиты пронизаны кварцевыми и кальцитовыми жилками (шириной доли миллиметра) нескольких генераций, иногда с баритом. Развиты прерывистые тонкие (0.01 мм толщиной) микростилолитовые швы, заполненные глинисто-углеродистым веществом. Часть радиоляриевых доломитов включает органическое вещество (ОВ).

Силициты образуют самостоятельные слои до 30 см по мощности и встречены в обн. 2, обн. 50—52. Они представлены радиоляриевыми фтанитами и известково-глинистыми силицитами в ассоциации с аргиллитами и известняками глинистыми.

Микстолиты . Эту группу составляют смешанные породы, в которых нет ни одного породообразующего компонента с содержанием 50 % и более. По основным компонентам они разделены на песчано-глинисто - известковые, глинисто - доломитово - известковые и известково-глинисто-кремнистые (см. таблицу). 34

Спорно отнесение существенно карбонатных пород (более 50 % карбонатных минералов) к микстолитам, которые должны по существующим классификациям рассматриваться в составе смешанных карбонатолитов. Однако нам кажется, что более логично показать их на диаграмме состава пород в группе микстолитов.

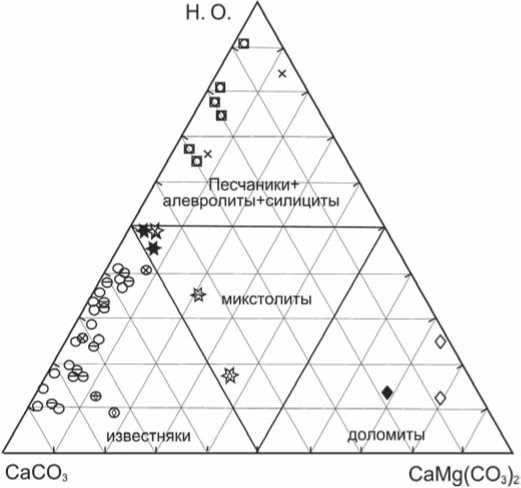

Результаты карбонатного анализа (см. таблицу) вынесены на треугольную классификационную диаграмму (рис. 3), в вершинах которой находятся доломит, кальцит и нерастворимый остаток (н. о.) Последний представлен некарбонатными породообразующими минералами (кварц, полевой шпат, глинистые минералы и др.). При нормативном пересчете на минеральный состав все содержание MgO пересчитывалось на доломит. Возможно, какая-то часть MgO должна входить и в состав хлоритов пелитовой фракции, всегда присут-

Q - песчаники известковистые

О - известняки песчанистые и алевритистые (песчаные+алевритовый)

0 — известняки микрозернистые, глинистые радиоляриевые, спикуловые, "сферовые"

@ - известняки доломитисто-глинистые

® — известняки кремнисто-глинистые

О ~ доломиты известковые

-

♦ - доломиты глинисто-известковые

X - силициты доломитово-глинистые

-

• $• - смешанные породы глинисто-доломитовоизвесткового состава

-

• ^■- смешанные породы песчано-доломитовоизвесткового состава

^ — смешанные породы глинисто-кремнистоизвесткового состава

* - смешанные породы алевропесчано-известкового состава

Рис. 3. Схема классификации нижнекаменноугольных пород яйюской свиты на р. Грубею по химическому составу и данным изучения их оптико-микроскопическим методом

Fig. 3. Scheme of the subdivision of the Lower Carboniferous rocks of the Yayu Formation at Grubeyu river by chemical composition and data of their study by optical-microscopic method ствующих в смешанных породах яйюской свиты. Из-за

Фазовый химический состав нижнекаменноугольных отложений в разрезе р. Грубею, мае. % Phase chemical composition of Lower Carboniferous deposits in the section of Grubeyu River, wt. %

|

NN |

Пробы Samples |

Типы пород / Rock types |

CO2 |

CaO |

MgO |

MnO |

Fe2O3 |

FeO |

P 2 O 5 |

H. O. |

Сумма Total |

|

Известняки / Limestones |

|||||||||||

|

1 |

48/182 |

м. з. песчанистый m. g. sandy |

37.05 |

48.09 |

0.63 |

0.01 |

0.07 |

0.37 |

0.06 |

12.74 |

98.02 |

|

2 |

48/198 |

м. з. глинистый m. g. clay |

39.78 |

49.98 |

0.29 |

0.05 |

0.15 |

0.20 |

0.01 |

8.78 |

99.24 |

|

3 |

48/203 |

-//-//-//- |

33.40 |

41.08 |

0.46 |

0.04 |

0.01 |

0.55 |

0.09 |

22.76 |

98.38 |

|

4 |

48/216 |

м. з. песчанисто-алевритовый m. g. sandy-aleuritic |

26.31 |

32.51 |

0.49 |

0.06 |

0.01 |

1.06 |

0.11 |

36.82 |

97.36 |

|

5 |

50/242-1 |

м. з. спикуловый m. g. spicule |

38.54 |

49.55 |

0.90 |

0.02 |

0.05 |

0.22 |

0.03 |

8.34 |

97.65 |

|

6 |

50/240 |

м. з. гл. спикуловый m. g. clay spicule |

29.81 |

36.95 |

0.81 |

0.08 |

0.01 |

0.54 |

0.03 |

29.40 |

97.62 |

|

7 |

50/229 |

м. з. гл. радиоляр. m. g. clay radiolaria |

25.96 |

33.77 |

0.22 |

0.06 |

0.32 |

0.29 |

0.04 |

36.72 |

97.38 |

|

8 |

50/2306 |

-//-//-//- |

31.68 |

41.37 |

0.64 |

0.04 |

0.43 |

0.29 |

0.05 |

21.94 |

96.44 |

|

9 |

50/231 |

-//-//-//- |

26.80 |

32.95 |

1.10 |

0.04 |

0.01 |

0.54 |

0.06 |

33.36 |

94.85 |

|

10 |

50/284 |

-//-//-//- |

35.64 |

45.23 |

1.35 |

0.04 |

0.01 |

0.33 |

0.04 |

15.56 |

98.19 |

|

11 |

52/330 |

-//-//-//- |

29.13 |

37.72 |

0.77 |

0.05 |

1.11 |

0.56 |

0.01 |

26.02 |

95.36 |

|

12 |

50/259 |

-//-//-//- |

35.37 |

43.97 |

1.1 |

0.03 |

0.05 |

0.34 |

0.06 |

17.64 |

98.56 |

|

13 |

50/283 |

-//-//-//- |

35.79 |

44.89 |

1.51 |

0.04 |

0.17 |

0.34 |

0.04 |

15.54 |

98.32 |

|

14 |

50/263 |

м. з. алеврогл. «сферовый» m. g. aleur.-clay spherous |

29.77 |

38.61 |

0.56 |

0.04 |

0.52 |

0.69 |

0.14 |

26.24 |

96.57 |

|

15 |

50/266 |

сгустковый алеврогл. «сферовый» lump aleur.-clay spherous |

33.16 |

41.23 |

1.38 |

0.04 |

0.01 |

0.43 |

0.06 |

22.36 |

98.66 |

|

16 |

50/238а |

углеродисто (угл.)-гл. carb.-clay |

25.73 |

31.87 |

0.78 |

0.01 |

0.01 |

0.30 |

0.07 |

37.70 |

96.46 |

|

17 |

50/242-2 |

доломитистый dolomitic |

38.83 |

46.44 |

3.96 |

0.04 |

0.02 |

0.43 |

0.03 |

8.50 |

98.25 |

|

18 |

51/326 |

мелкозернистый угл.-кремнистый small grained carb.-silica |

34.54 |

45.70 |

0.38 |

0.04 |

0.27 |

0.09 |

0.01 |

16.52 |

|

|

19 |

48/184 |

биолитокластовый алевропесчан. bio-litoclast. aleur.-sandstones |

28.12 |

35.40 |

0.22 |

0.03 |

0.29 |

0.55 |

0.07 |

32.88 |

97.56 |

|

20 |

50/246 |

-//-//-//- |

25.74 |

32.56 |

0.92 |

0.06 |

0.32 |

0.68 |

0.10 |

37.74 |

98.12 |

|

21 |

50/249 |

-//-//-//- |

35.19 |

44.25 |

0.68 |

0.06 |

0.01 |

0.44 |

0.04 |

18.74 |

99.4 |

|

22 |

50/236 |

-//-//-//- |

31.26 |

40.91 |

0.56 |

0.04 |

0.32 |

0.26 |

0.05 |

24.38 |

97.78 |

|

23 |

50/237 |

-//-//-//- |

37.14 |

46.10 |

2.46 |

0.04 |

0.01 |

0.42 |

0.05 |

11.58 |

97.79 |

|

24 |

50/261 |

-//-//-//- |

27.06 |

34.28 |

1.18 |

0.04 |

0.01 |

0.43 |

0.12 |

34.02 |

97.13 |

|

25 |

48/196 |

комковато-сгустковый песчан. lump sandstones |

30.4 |

37.96 |

0.46 |

0.03 |

0.05 |

0.57 |

0.07 |

29.04 |

98.58 |

|

26 |

48/202 |

«водорослевый» algae |

38.54 |

47.87 |

0.14 |

0.03 |

0.01 |

0.23 |

0.05 |

11.6 |

98.46 |

|

27 |

50/244а |

-//-//-//- |

39.29 |

48.54 |

1.11 |

0.02 |

0.04 |

0.20 |

0.03 |

9.16 |

98.39 |

|

28 |

2/148 |

кремнисто-гл. silica-clay |

24.93 |

31.06 |

1.67 |

0.05 |

0.36 |

1.09 |

0.01 |

37.66 |

96.82 |

|

Доломиты / Dolomites |

|||||||||||

|

29 |

2/149 |

глинистый clay |

41.32 |

31.17 |

15.08 |

0.09 |

0.03 |

1.29 |

0.13 |

9.78 |

98.89 |

|

30 |

2/150 |

-//-//-//- |

42.37 |

28.39 |

17.29 |

0.29 |

0.01 |

2.73 |

0.09 |

6.80 |

97.97 |

|

31 |

52/340 |

-//-//-//- |

39.49 |

29.75 |

16.51 |

0.09 |

0.20 |

1.28 |

0.01 |

9.20 |

96.52 |

|

Песчаники (песч.). алевролиты (алев.). / Sandstones (sand.) aleurolite (aleur.) |

|||||||||||

|

32 |

48/205 |

алевролит изв. aleurolite calc. |

9.59 |

11.69 |

0.37 |

0.06 |

0.85 |

0.69 |

0.13 |

65.82 |

89.20 |

|

33 |

48/206 |

песчаник изв. sandstones calc. |

4.62 |

5.01 |

0.46 |

0.04 |

0.09 |

0.80 |

0.10 |

85.04 |

96.16 |

|

34 |

50/269 |

-//-//-//- |

12.08 |

14.41 |

0.99 |

0.09 |

0.53 |

0.66 |

0.14 |

68.54 |

97.44 |

|

35 |

50/273 |

-//-//-//- |

7.73 |

9.35 |

0.85 |

0.05 |

0.01 |

1.47 |

0.17 |

75.88 |

95.50 |

|

36 |

52/331 |

-//-//-//- |

13.71 |

17.67 |

0.73 |

0.04 |

0.97 |

0.56 |

0.01 |

61.88 |

95.56 |

|

37 |

50/270 |

-//-//-//- |

14.60 |

17.25 |

1.38 |

0.11 |

0.02 |

0.95 |

0.14 |

62.28 |

96.73 |

Окончание таблицы

End of table

|

NN |

Пробы Samples |

Типы пород / Rock types |

CO2 |

CaO |

MgO |

MnO |

Fe2O3 |

FeO |

P 2 O 5 |

H. O. |

Сумма Total |

|

Силицитолиты / Silicitolites |

|||||||||||

|

38 |

52/334 |

известковый calcareous |

14.21 |

17.37 |

1.33 |

0.05 |

1.06 |

0.78 |

0.01 |

61.18 |

95.98 |

|

39 |

2/161 |

известково-гл. calc.-clay |

6.16 |

6.96 |

2.65 |

0.08 |

3.66 |

1.12 |

0.01 |

71.48 |

92.11 |

|

Микстолиты / Mixtolites |

|||||||||||

|

40 |

48/208 |

песчано-гл.-изв. sandy-clay-calcareous |

23.41 |

28.28 |

1.12 |

0.29 |

0.21 |

1.12 |

0.10 |

40.94 |

95.47 |

|

41 |

48/218 |

-//-//-//- |

21.97 |

27.83 |

0.45 |

0.05 |

0.01 |

0.80 |

0.05 |

45.32 |

96.47 |

|

42 |

50/238 |

гл.-кремнисто-изв. clay-silica-calc. |

22.00 |

27.75 |

1.37 |

0.04 |

0.16 |

0.51 |

0.05 |

43.11 |

95.59 |

|

43 |

50/285 |

доломитово-гл.-изв. dolomite-clay-calc. |

28.86 |

31.07 |

4.41 |

0.04 |

0.01 |

0.79 |

0.10 |

31.18 |

96.45 |

|

44 |

52/339 |

песчано-доломитово-изв. sandy-dolomite-calc. |

36.39 |

37.25 |

7.79 |

0.07 |

0.92 |

0.72 |

0.01 |

14.40 |

97.54 |

Сокращения, принятые в таблице: м. з. — микрозернистый; гл. — глинистый; утл. — углеродистый; песч. — песчанистый; изв. — известковистый или известковый; радиоляр. — радиоляриевый

Abbreviations: m. g. — micrograined; carb. — carbon; aleur. — aleuritic; calc. — calcareous незначительного содержания FeO и MnO в пересчетах не учитывались, кроме отдельных проб, в которых FeO превышал 1 %. Условно, без дополнительных исследований принималось, что железо входит в качестве изоморфной примеси в доломит. В таблице названия типов пород даны на основании их изучения, прежде всего в шлифах с учетом химических анализов.

Фигуративные точки большей части проб образовали вытянутое поле вдоль линии классификационного треугольника «кальцит — нерастворимый остаток». Это поле указывает на широкое развитие известняков, в разной степени содержащих глинисто-алеврито-песчаный материал и постепенно переходящих в известковые песчаники через поле микстолитов. Отметим, что данное распределение точек на диаграмме отражает составы не всех пород нижнего карбона на р. Грубею, а лишь смешанных терригенно-карбонатных. Крайние члены этого смешанного ряда (чистые известняки или песчаники слабоизвестковые) не анализировались.

Для стратиграфического разреза характерно ци-клитовое строение, обусловленное переходом песчаников, алевролитов и аргиллитов или известняков биолитокластовых песчанистых (калькаренитов) в известняки алевритистые и выше по разрезу — в глинисто-известковые сланцы или глинистые известняки (калькалютиты), обычно с редуцированными текстурными последовательностями Боума (рис. 2). Циклиты разделены иногда слоями мощностью 0.05—0.40 м радиоляриевых известняков и радиоляриевых доломитов, иногда силицитов. Породам свойственны сланцеватость, разнообразные типы кливажа, разномасштабные и разноориентированные стилолиты, минеральные жилы кальцитового, кварц-кальцитового, барит-квар-цевого, флюорит-кальцитового, флюорит-барит-каль-цитового состава нескольких генераций.

Литологический репер. Литологическим репером для реконструкции разреза послужила породная ассоциация: доломитовая конглобрекчия, песчано-доломитово-известковая порода (микстолит) и фтанит известково-доломитовый.

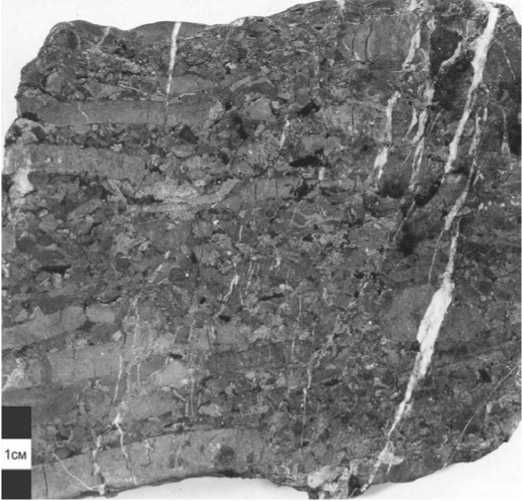

Доломитовая конглобрекчия серого цвета мощностью 0.15—0.20 м сложена слабоокатанными или угловатыми обломками таблитчатой формы максимальной длиной до 20 см и шириной 2 см, ориентированными преимущественно вдоль напластования (рис. 4). Обломки представлены мелкозернистым доломитом с примесью углеродисто-глинистого вещества и включениями радиолярий. Радиолярии обычно доломитизи-рованы, но отмечаются остатки кремнистого состава с хорошо сохраненным строением. Среди мелких обломков (0.7 х 1.0 см) определены радиоляриевые фтаниты, частично доломитизированные силициты с включениями радиолярий и известняки микрозернистые. Доло-

Рис. 4. Доломитовая конглобрекчия (нижний слой литологического репера в пачке 3 в обн. 52)

Fig.4. Dolomitic conglobrecia (the lower layer of lithologic reference unit in pack 3 in obn. 52)

митовый компонент в конглобрекчии составляет 70 % от всей породы. Обломки цементированы кремнисто-известковым веществом. Выше по разрезу залегает смешанная песчано-доломитово-известковая порода (микстолит) изменчивой мощностью 2.8—0.4 м. Этот слой представляет среднюю и главную часть репера. Микстолит состоит из отдельных округло-вытянутых комков или их скоплений (0.22—1.50 мм) микро-зернистых известняков (25—30 %) и таких же размеров и форм доломитовых комков (20—25 %). Наблюдаются немногочисленные (первые проценты), но разнообразные известковые органические остатки: форамини-феры, мшанки, брахиоподы, иглокожие и ракообразные. Встречены образования, сходные с известковыми водорослями, и фосфатные органические остатки. Терригенную примесь (около 10 %) песчаной размерности составляют кварц, полевые шпаты и обломки си-лицитов. Относительно много включений ОВ, концентрированных в межзерновых участках или заполняющих стилолитовые швы. Связующим веществом (2530 %) служит микрозернистый кальцит, среди которого распространены отдельные или в сростках тонко-, мелкозернистые кристаллы доломита. Наблюдаются включения дисульфидов железа (вероятно, пирита), пространственно связанных с ОВ. Отмечаются единичные новообразования идиоморфных кристаллов кварца. Порода пронизана системой прямолинейных кальцитовых жилок шириной до 1 мм, в которых отмечаются вытянутые крупные (до 1 мм) зерна доломитов. Важно подчеркнуть закономерное уменьшение мощности этого слоя репера с востока на запад от 2.8 м (обн. 50) до 0.4 м. (обн. 52).

Третьим слоем (мощность 0.3 м), венчающим репер, является тонкогоризонтально-слоистый известково-доломитовый фтанит с включениями радиолярий. Слоистость выражена чередованием светло-серых и темно-серых прослоев, в разной степени обогащенных рассеянным ОВ. Порода сложена на 50 % микрозерни-стым кварцем. Доломит микрозернистый (20—25 % от породы) значительно преобладает над кальцитом (около 15 % от породы) и наряду с ним слагает основную ткань породы. Другая разновидность доломита (около 10 %) наблюдается в виде отдельных ромбовидных кристаллов (до 0.1 мм), рассеянных в породе или образующих агрегаты. Отмечаются доломитовые зерна с зональным строением. Распространены остатки радиолярий, некоторые из них полностью или частично замещены доломитом. Встречаются коричневатого цвета участки неправильной формы размером до 0.5 мм, обогащенные глинистым или углеродисто-глинистым веществом. В качестве аутигенного акцессорного минерала выступает пирит. Порода пронизана тонкими жилками (ширина до 1 мм) кварц-кальцитового состава.

Таким образом, нижнекаменноугольная часть опорного разреза яйюской свиты сложена весьма разнообразными типами пород, среди которых широко распространены карбонатолиты, кластолиты и смешанные породы (микстолиты), с постепенными переходами. Хорошо распознаваемая ассоциация слоев доломитовой конглобрекчии, песчано-доломитисто-известкового миксто-лита и фтанита в изученных разрезах позволила выделить ее в качестве литологического репера.

Исследования проведены в рамках НИР ИГ Коми ИЦ УрО РАИ ГР № AAAA-A17-117121270034-3.

Список литературы Строение типового разреза нижнекаменноугольных отложений восточной подзоны Лемвинской зоны (Полярный Урал): часть 1. Литологический репер

- Войновский-Кригер К. Г. Два комплекса палеозоя на западном склоне Полярного Урала // Советская геология. 1945. №. 6. С. 27-44.

- Войновский-Кригер К. Г. Каменноугольные отложения Лемвинской фациально-структурной зоны (западный склон Полярного Урала) // Бюлл. МОИП. Отд. геол. 1963. Т. 37. Вып. 2. С. 56-77.

- Дембовский Б. Я., Беляков Л. Н. Надвиговые структуры и проблемы поисков полезных ископаемых на западном склоне Полярного Урала // Доклады АН СССР. 1979. Т. 246. № 5. С. 1192-1195.

- Елисеев А. И. К стратиграфии карбона Лемвинской структурно-фациальной зоны // ДАН СССР. 1968. Т. 181. № 2. С. 422-425.

- Елисеев А. И. Карбон Лемвинской зоны севера Урала. Л.: Наука, 1973. 95 с.