Строение верхнеюрского горизонта ЮІ зоны сочленения Усть-Тымской впадины и Парабельского мегавала (Томская область)

Автор: Перевертайло Т.Г., Недоливко Н.М.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 1 (56) т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140219787

IDR: 140219787

Текст статьи Строение верхнеюрского горизонта ЮІ зоны сочленения Усть-Тымской впадины и Парабельского мегавала (Томская область)

Нефтегазоносность верхнеюрских отложений на территории Западной Сибири доказана открытием целого ряда месторождений. Несмотря на довольно длительную историю изученности и огромный накопленный фактический материал, на сегодняшний день имеется много нерешенных проблем. В региональной стратиграфической схеме верхней юры юго-востока

Западной Сибири васюганский горизонт включает ва-сюганскую и наунакскую свиты. Однако до сих пор не ясно территориальное соотношение этих свит.

Условные обозначения:

Структуры I порядка: XXV Сампатский мезопрогиб

Структуры II порядка: XIII Северо-Демьяновская мегамоноклиналь Структуры III порядка: 53 Соболиный вал, 54 Двойной выступ, Локальные поднятия: 926 Ясная, 931 Северо-Соболиное, 932 Среднесоболиное, 933 Соболиное, 934 Западно-Соболиное, 935 Восточно-Соболиное, 936 Южно- Соболиное, 937 Присоболиное

Рис. 1. Выкопировка из тектонической карты юрского структурного яруса осадочного чехла западных районов Томской области (Конторович А.Э., 2002).

Детальное литолого-стратиграфическое расчленение разреза васюганской свиты на территории Томской области проводилось рядом исследователей [1, 2], и, согласно общепринятым представлениям, васюганская свита подразделяется на две подсвиты: нижнюю, пре- имущественно глинистую с локально распространенными песчаными пластами Ю15 и Ю16, и верхнюю, представленную переслаиванием песчаников, алевролитов, глин и углей, включающую пласты Ю14, Ю13, Ю12 и Ю11. В составе верхневасюганской подсвиты выделяют подугольную (регрессивную), межугольную (континентальную) и надугольную (трансгрессивную) толщи. На юго-востоке осадки межугольной толщи сливаются с отложениями наунакской свиты. Территория развития нау-накской свиты обрамляется Усть-Тымской впадиной и прилегающими к ней с востока районами [3].

Для выявления особенностей строения перехода васюганской свиты в наунакскую проведено детальное литологическое изучение разрезов скважин, пробуренных в зоне сочленения Усть-Тымской впадины и Парабельского мегавала (Ясное месторождение) и в южной части Усть-Тымской впадины (Соболиное и Гура-ринское месторождения) (рис. 1).

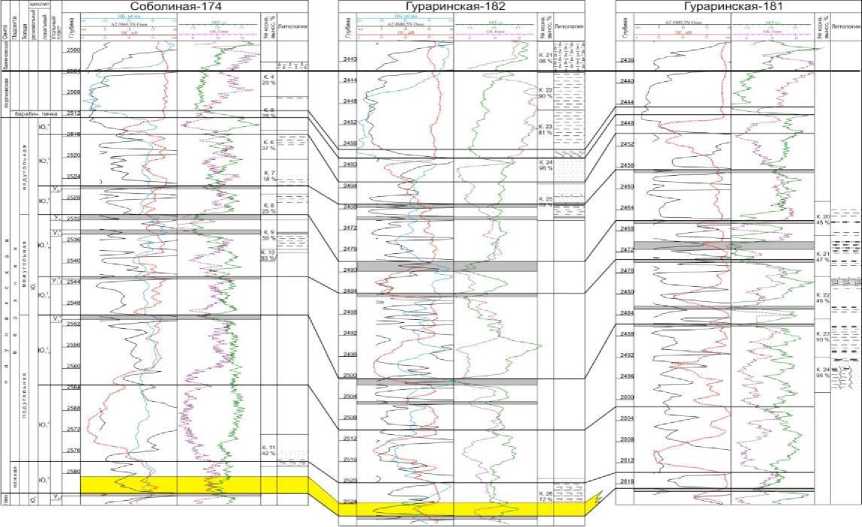

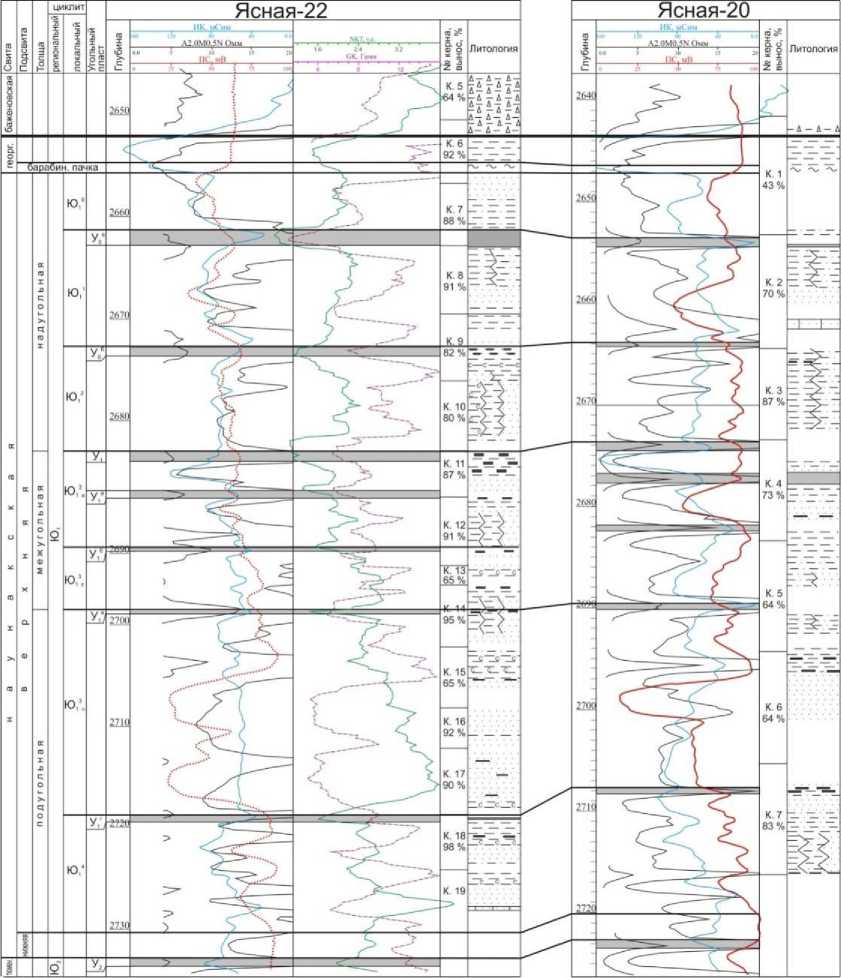

Расчленение и корреляция разрезов скважин проводились с учетом системного анализа породнослоевых ассоциаций [4]. Отложения изученного стратиграфического интервала объединены в региональный циклит Ю1 (рис. 2, 3), в составе которого выделены локальные циклиты (от Ю 15 до Ю 11 ).

Условные обозначения к рис. 2, 3:

песчаники песчаники с карбонатным цементом алевролиты линзы угля породы бара-бинской пачки

Рис. 2. Схема корреляции верхнеюрских отложений Соболиного и Гураринского месторождений.

Рис. 3. Схема корреляции верхнеюрских отложений Ясного месторождения.

На существующих стратиграфических схемах Ясного, Соболиного и Гураринского месторождений верхнеюрский разрез представлен отложениями науна-кской, георгиевской и баженовской свит.

Циклит Ю 1 5 , выделенный нами в нижней части изучаемого разреза, согласно керну, сложен серыми и буровато-серыми однородными и тонко горизонтальнослоистыми, участками сидеритизированными глинами со следами жизнедеятельности донных организмов типа Palaeophycus , что характерно для морской обстановки с низкой гидродинамикой.

На Соболиной и Гураринской площадях глинистые отложения в подошве опесчаниваются, образуя пласт Ю15, представленный песчаниками светлосерыми мелкозернистыми алевритистыми, содержащими включения крупной обугленной и сидеритизиро-ванной растительной органики, ходы и норки донных животных. Наращивание мощности песчаников отмечается в сторону от сводовых частей локальных поднятий к их крыльям.

Отложения циклита Ю 1 4 (подугольная толща) охватывают комплекс преимущественно песчаноалевритовых пород, которые перекрываются глинами (Гураринская, Соболиная площади) или пластом У 1г (Ясная площадь), представленным углем или углистыми глинами. Мощность циклита колеблется в пределах 8–14 м.

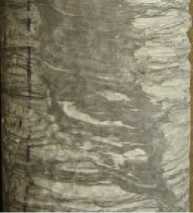

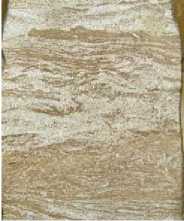

На Ясной площади в нижней части циклит имеет неоднородное строение и характеризуется неоднократным и частым переслаиванием косо- и пологоволнистослоистых глин и алевролитов и мелкозернистых песчаников с образованием мелкой разнонаправленной косой и пологонаклонной слоистости, иногда со срезанием слойков (рис. 4, А). Породы интенсивно биотур- бированы, содержат многочисленные и разнообразные следы жизнедеятельности (рис. 4, Б, В) донных животных (Chondrites, Scolithos, Teichichnus), в них присутствуют обугленные крупные и мелкие растительные остатки и сидерит. Волнистые типы и косая разнонаправленная слоистость отражают колебательный (волнообразный) характер среды седиментации, а увеличение роли песчаного материала в строении циклита и присущая им прямолинейная слоистость обусловлены возрастанием динамики водной среды. Последняя, судя по активной проработке субстрата донными роющими организмами, характеризовалась хорошей аэрацией и прогревом, что, с учетом вышеизложенного, свидетельствует о более мелководном прибрежноморском режиме осадконакопления. Появление сидерита и углисто-глинистых прослоев в кровле позволяют судить о приближении областей седиментации к береговой линии.

Верхняя часть циклита сложена глинистыми породами с прослоями глинисто-сидеритового, глинистоуглистого и углистого состава (рис. 4, Г), обладающими тонкой горизонтальной и тонковолнистой слоистой текстурой. Породы содержат растительный детрит разной степени сохранности, обломки сидеритизиро-ванной древесины, остатки корневых систем, пирит. Вероятно, к концу формирования циклита, на исследуемой территории существовала обстановка заливнолагунного побережья.

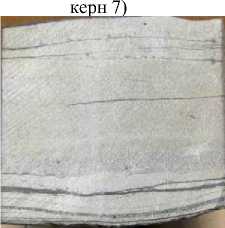

А) Серии косых слойков в песчанике (скв. 20, керн 7)

Б) Следы жизнедеятельности керн

В) Следы жизнедеятельности Chondrites (скв. 22, керн 18)

Рис. 4. Особенности пород циклита Ю1 4 Ясной площади.

Г) Прослои угля

(скв. 20, керн 7)

Циклит Ю 1 3н имеет мощность отложений 12–20 м. В кровле он перекрывается угольным пластом У1в. По своему строению разрезы скважин на изученных площадях несколько отличаются.

В разрезах Ясной площади распространены песчаники светло-серые, иногда буровато-серые за счет сидеритизации, однородные и слоистые. Структура песчаников меняется от мелкозернистой до средне- и крупно-среднезернистой, участками отмечается частое чередование прослоев с разным гранулометрическим составом и градационная слоистость. Породы обладают тонкой нитевидной и мелкой пологонаклонной (одно- и разнонаправленнной) (рис. 5, А) и волнистой слоистостью, нарушенной размывом и биотурбацией, содержат внутриформационную глинистую гальку и включения угля. Перекрываются песчаники однород- ными и горизонтально- и волнисто-линзовидно слоистыми глинами, участками сидеритизированными, а в кровле – углистыми.

Накопление осадков здесь осуществлялось в среде с высокой гидродинамикой, сохраняющейся почти на всем протяжении осадконакопления и лишь изредка сменяющейся до средней. Оно связано с вдольберего-выми барами и барьерными островами, выходящими на поверхность и периодически подвергавшимися размыву.

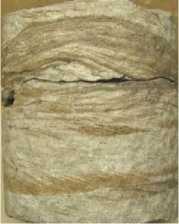

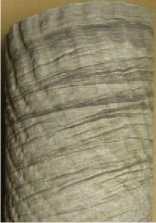

На Гураринской площади разрез (скв. 181) в нижней части представлен частым переслаиванием раз- личных по литологическому составу пород: песчаников, алевролитов, глин, глинисто-алевритовых и углистых. В них повсеместно отмечаются биотурбацион-ные текстуры (рис. 5, Б) и конкреции сидерита.

В верхней части распространены серые и буроватые сидеритизированные глинистые породы (рис. 5, В), обогащенные углефицированным растительным материалом (в виде тонкого и мелкого детрита, обломков древесины, корневых остатков, прослоев угля) и перекрывающиеся пластом угля.

Указанные признаки свидетельствуют о том, что накопление осадков осуществлялось в крайне непостоянной средне- и низкодинамичной водной среде, активность которой снижалась с течением времени. В то же время, сочетание признаков морского и континентального происхождения характерно для краевых частей лагун, куда неоднократно проникали морские воды, привнося песчаный и алевритовый материал, а в относительно спокойные периоды в пределах отделенных от моря лагун накапливались тонкозернистые осадки. Присутствие углистых прослоев и линз, в разрезе циклита Ю 13 н указывает на обмеление морского бассейна, зарастание и заболачивание территории.

А) Косая разнонаправленная слоистость

Б) Биотурбационные текстуры (скв. Гураринская 181, керн 24)

скв. Ясная 22

В) Глины, пронизанные корнями растений (скв. Гураринская 181, керн 23)

Рис. 5. Особенности пород циклита Ю1 3 н.

В целом циклиты Ю1 4 и Ю1 3 н имеют регрессивное строение и соответствуют подугольной толще.

Образование циклитов Ю 1 3 с и Ю 1 3 в (межугольная толща) связано преимущественно с континентальным режимом осадконакопления.

Согласно выявленным генетическим признакам, можно предположить, что в период формирования отложений циклита Ю 1 3 с на месте распространения баровых песчаников (Ясная площадь, скв. 20, 22) накапливались мелкозернистые осадки с признаками морского происхождения в основании и континентального – в кровле. Осаждение песчаного материала пространственно приурочено к областям, в которых ранее были распространены подводные отмели и лагуны (скв. Г-181). Развитие песчаных тел связывается только с начальными этапами осадконакопления, поскольку песчаники тяготеют к нижним частям разреза, а вверх по разрезу перекрываются лагунными и континентальными осадками. Породы характеризуются повышенной сидеритизацией, в глинах наблюдаются остатки корневых систем. В верхней части циклита отмечается переслаивание черных углистых глин, серых алевролитов и черных углей. Слоистость почти горизонтальная, параллельная, слабоволнистая.

Накопление осадков циклита Ю 13 в осуществлялось при континентальном режиме в пределах озерноаллювиальной равнины. В составе циклита выделяется угольный пласт У1 а . Континентальный режим осадконакопления завершается формированием угольного пласта У1, представленного, согласно керну углями и черными углистыми глинами иногда с тонкими прослоями алевритового материала. Толщина циклита составляет 8-20 м.

А) Внутриформационный размыв (керн 4)

Б) Песчаники с косоволнистой слоистостью за счет сидерита (керн 4)

В) Корневые остатки в глинистой породе (скв. Ясная 22, керн 11)

Рис. 7. Фации временно заливаемых участков поймы (циклит Ю1 3 в).

взмучивания и сидеритом (скв. Ясная 22, керн 12)

Г) Остатки наземных растений в глинах (скв. Гураринская 181Р, керн 21)

Рис. 6. Особенности пород циклита Ю1 3 в в скважине 20 Ясной площади.

В) Тонкое переслаивание глин и алевролитов, текстуры оползания (керн 4)

По керну скважины 20 Ясной площади установлены фации русловых отмелей. Заполняющие русло песчаники относятся к мелкозернистым разностям с включениями внутриформационной глинистой гальки (рис. 6, А). Слоистость в них редкая, нитевидная, косая и косоволнистая, образована намывами сидерита, растительного детрита, глинистого материала (рис. 6, Б). Вверх по разрезу русловые отложения перекрываются осадками пойменных болот и представлены переслаиванием алевролитов и глинистых пород, иногда с прослоями мелкозернистых песчаников с волнистолинзовидной и пологоволнистой слоистостью, с включениями углефицированного растительного детрита, обугленных корней, конкрециями и псевдоморфозами пирита по растительным остаткам, конкрециями сидерита (рис. 6, В).

Отложения, вскрытые скважинами 22 Ясной, 181 Гураринской и 174 Соболиной площадей образовались в обстановках временно заливаемых участков поймы . Они представлены неоднократным переслаиванием песчаников, алевролитов, пород сложного глинистоалевритового состава, глинистых и углистых пород, угля. Породы неравномерно сидеритизированы, в них присутствует углистый детрит, остатки наземных и корневых частей растений (рис. 7).

А) Тонкая потоковая слоистость песков разлива (скв. Ясная 22, керн 12)

Б) Песчаник со следами

В составе верхней части горизонта Ю1 (надугольная толща) выделяются циклиты Ю 12 , Ю 11 и Ю 10 хорошо обособленные между собой. Характер изменения и последовательность наслоения литологических разностей пород в разрезе свидетельствует о трансгрессивно-регрессивном характере этой толщи. Присутствие угольных прослоев позволяет судить о периодическом падении уровня моря и возобновлении континентальных условий осадконакопления на исследуемой территории.

Циклит Ю 1 2 представлен на изучаемой территории глинисто-алевритовой толщей и от вышележащих отложений достаточно уверенно отделяется угольным пропластком, индексируемым как У0б. Толщина отложений не превышает 16 м.

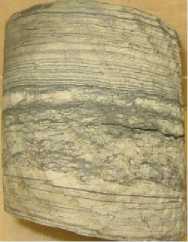

На момент начала формирования отложений вся исследуемая территория была покрыта морем, о чем свидетельствуют многочисленные следы жизнедеятельности, встречающиеся в керне всех изученных скважин. Вместе с тем постоянное неоднократное переслаивание алевритового и глинистого материала, чередование волнистой и косоволнистой с тонкой пологонаклонной и горизонтальной слоистостью говорит о постоянной изменчивости динамики водной среды (рис. 8, А, Б).

Последующая регрессия моря привела к тому, что с течением времени территория стала приближаться к береговой линии, испытывала заболачивание, покрывалась растительностью, что отразилось в появлении в породах признаков континентального происхождения. Верхняя часть разреза, изученная по керну скважин, представлена преимущественно глинистыми породами, содержащими обильный углефицированный растительный детрит, крупные остатки растений хорошей сохранности, остатки корневых систем, прослои черных углистых глин и угли (рис. 8, В).

По всему разрезу в породах отмечается рассеянная сыпь и конкреционные стяжения пирита, присутствует сидерит, отмечается повышенная известкови-стость.

А) Косая и косоволнистая слоистость (скв. Гураринская

Б) Тонкая горизонтальная слоистость (скв. Ясная 20, керн 3)

182, керн 25)

В) Растительные остатки хорошей сохранности (скв. Ясная 20, керн 3)

Рис. 8. Особенности пород циклита Ю1 2 .

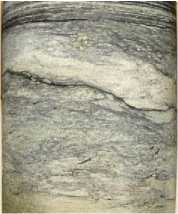

Накопление осадков циклита Ю 1 1 осуществлялось в трансгрессивно-регрессивный этап. Мощность накопленных отложений колеблется от 4 до 11 м. Разрезы скважин Гураринской 181 и 182 отражают выраженный регрессивный характер осадконакопления с увеличением размера обломков снизу вверх. Породы имеют преимущественно песчаный состав, лишь в кровле песчаники перекрываются прослоем глин. Отмечается присутствие глинисто-карбонатных и сидери- тизированных пород (рис. 9, А). Слоистость тонкая горизонтальная, пологая, пологоволнистая, часто нарушенная биотурбацией типа Chondrites и Terebellina (рис. 9, Б). Следы жизнедеятельности, текстурно-структурные особенности пород, образование карбонатных осадков свидетельствуют о формировании этих отложений в условиях морского опресненного бассейна с относительно спокойной гидродинамикой, в участках, приближенных к береговой линии.

А) Глинисто-карбонатная порода с трещинами,

Б) Тонкая пологая слоистость в алевролитах, ихнофоссилии

Chondrites (скв. Гураринская

182, керн 25)

залеченными кальцитом (скв. Гураринская 182, керн 25)

В) Неравномерная сидеритизация, косоволнистая и косая слоистость (скв. Ясная 20, керн 2)

Рис. 9. Особенности пород циклита Ю1 1 .

В скважинах Ясной площади, песчаники, занимают среднюю часть разреза, имеют мелкозернистый состав, косую и косоволнистую слоистость неравномерно кальцитизированы и сидеритизированы (рис. 9, В). Вверх по разрезу они сменяются лагунными осадками, представленными переслаиванием алевролитов и глинистых пород, в которых отмечаются обилие конкреций пирита и сидерита, ходы червей, остатки наземных частей и корней растений. В кровле отложения перекрываются углем У 0а .

Вышележащие отложения отнесены к циклиту Ю 10 и полностью охарактеризованы керном в скважинах Ясная 22 и Гураринская 182Р.

Осадконакопление в начале формирования циклита Ю 10 осуществлялось в условиях малоподвижного мелководья, что обусловило формирование неоднородных песчано-алеврито-глинистых деформативно биотурбированных пород (рис. 10, А, Б), вверх по разрезу сменяющимися песчаниками мелкозернистыми алевритовыми с тонкой пологой и пологоволнистой слоистостью, образованной намывами углефицирован-ного растительного детрита (рис. 10, В). В породах содержится большое количество пирита, вследствие чего керн покрыт зеленовато-желтым налетом серы.

А) Деформативно биотурбированная порода (скв. Ясная 22,

Б) Деформативно биотурбированная порода, ихнофоссилии Terebelina (скв.

В) Пологоволнистая слоистость в песчаниках (скв. Ясная 22, керн 7)

Рис. 10. Особенности пород циклита Ю 10 .

Ясная 20, керн 2)

В целом мощность циклита колеблется от 3 до 7 м. Отложения георгиевской свиты уверенно выделяются на каротажных диаграммах по падению удельного сопротивления и повышению естественной радиоактивности и представлены темно-серыми глинами с остатками ростров и онихитов белимнитов (рис. 11, А).

А) Онихиты белемнитов в глинах (скв. Гураринская 182,

Б) Ростры белемнитов, пирит в породах барабинской пачки (скв. Ясная 22, керн 6)

керн 23)

В) Ростры белемнитов в породах барабинской пачки (скв. Гураринская 182, керн 24)

Рис. 11. Особенности пород георгиевской свиты.

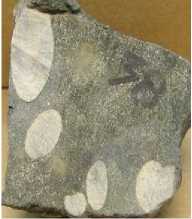

В основании свиты выделяются породы бар абинской пачки, залегающие с размывом на нижележащих породах горизонта Ю1 и резко отличающиеся от них по своему внешнему виду и вещественному составу. Это неоднородные несортированные алеври- тоглинистые породы с зеленовато-голубоватым оттенком, брекчеевидные, с фосфатными включениями, с обилием пирита и глауконита, с многочисленными рострами белемнитов сложенных кальцитом (рис. 11, Б, В). Общая мощность отложений георгиевской свиты в пределах Ясной площади составляет около 3 м, увеличиваясь в южной части Усть-Тымской впадины до 12 м.

Выводы.

-

1. Верхнеюрские отложения, распространенные в разрезах Гураринского, Соболиного и Ясного месторождений, пространственно тяготеют к переходной зоне литолого-фациального замещения отложений ва-сюганской свиты – наунакской.

-

2. Отложения нижней части изученного разреза (циклит Ю 15 ) по литологическим особенностям и условиям образования соответствуют нижневасюганской подсвите.

-

3. Циклиты Ю1 4 и Ю1 3 н, сформированные при регрессии моря в условиях постепенного перехода от прибрежно-морской обстановки к обстановке заливнолагунного побережья, соответствуют отложениям подугольной толщи верхневасюганской подсвиты.

-

4. Осадки циклитов Ю 13 с и Ю 13 в, накапливавшиеся в условиях континентального режима, также отвечают временному аналогу – межугольной толще верх-невасюганской подсвиты, но отличаются повышенной мощностью и углистостью.

-

5. Наиболее существенные различия заключаются в строении надугольной толщи, в керне которой сочетаются признаки морского и континентального осадконакопления, а в разрезе выделяются угольные пласты У0 а и У0 б . Режим формирования циклитов Ю1 2 , Ю1 1 и Ю 10 носил трансгрессивно-регрессивный (пульсационный) характер и неоднократно менялся от морского до прибрежно-континентального.

-

6. В целом исследуемый разрез сопоставим с разрезом васюганской свиты, но отличается от него увеличением мощности межугольной толщи, повышенным содержанием углистого материала, в том числе и в надугольной толще, что свидетельствуют о существенно большей роли континентальных отложений.

-

7. Отнесение территории к переходной зоне обусловлено также и тем, что перекрывают надугольную толщу отложения георгиевской и баженовской свит, а не марьяновской, как это принято в разрезах распространения наунакской свиты.

Список литературы Строение верхнеюрского горизонта ЮІ зоны сочленения Усть-Тымской впадины и Парабельского мегавала (Томская область)

- Даненберг Е.Е., Белозеров В.Б., Брылина Н.А. Геологическое строение и нефтегазоносность верхнеюрско-меловых отложений юго-востока Западно-Сибирской плиты (Томская область). -Томск: Изд-во ТПУ, 2006. -291 с.

- Ежова А.В., Недоливко Н.М. Стратиграфия и корреляция отложений средней-верхней юры восточной части Нюрольской впадины//Проблемы стратиграфии мезозоя Западно-Сибирской плиты (материалы к Межведомственному стратиграфическому совещанию по мезозою Западно-Сибирской плиты): Сб. науч. тр./Под ред. Ф.Г. Гурари, Н.К. Могучевой. -Новосибирск: СНИИГГиМС, 2003. -С. 107-117.

- Шурыгин Б.Н., Никитенко Б.Л., Девятов В.П. и др. Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов Сибири. Юрская система. -Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал «ГЕО», 2000. -480 с.

- Карогодин Ю.Н., Гайдебурова Е.А. Системные исследования слоевых ассоциаций нефтегазоносных бассейнов (по комплексу промыслово-геофизических данных). -Новосибирск: Наука. Сиб. отд-е, 1989. -108 с.